4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

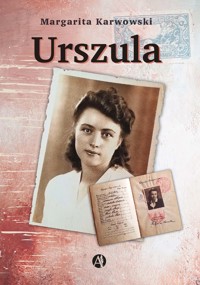

Este es el relato de la vida de Urszula Kapala, contado por ella y escrito por su hija, acerca de lo que vivió en los turbulentos tiempos de su infancia, su adolescencia y juventud, desde el destierro de su Polonia natal; un viaje en un tren de pesadilla rumbo a Siberia, con el frío, el hambre y la muerte como compañeros de trayecto y la llegada a la taiga siberiana. Son recuerdos de los trabajos forzados infantiles, la tragedia que rondó a su familia, y la salida del campo de Tawda hacia un lugar que más que destino, era una esperanza ya que luego de otro agobiante y peligroso viaje, llegaron a los campos de refugiados de Persia y por fin a Beirut, donde Urszula tomaría la decisión final de viajar a la República Argentina para buscar un futuro mejor de paz, libertad y trabajo. El corazón de la historia podría resumirse con dos párrafos de la balada de autor anónimo, que alguna vez publicó el Glos Polski, el diario de la comunidad polaca en la República Argentina: [...] iAdiós, Polonia! iAdiós mi Patria querida! Me despido de mi tierra, la cual nos alimentó. Acudimos a la Santa Madre, cuando partimos de la Madre Patria. [...] iOh, Santísima Virgen que brilla desde el portal, de nuestros fieles corazones no te podrán arrancar! iHaz que retornemos a la Madre Patria, Reina de Polonia, Santísima Virgen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

MARGARITA KARWOWSKI

Urszula

Karwowski, Margarita Maria Urszula / Margarita Maria Karwowski. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-5144-3

1. Biografías. I. Título. CDD 920

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Fotografías: Margarita Karwowski

Para comunicarse con el autor: [email protected]

© 2020 del original en castellano corregido y editado por Luis Videla para elaleph.com © 2021, Margarita Karwowski © 2021, Luis Pedro Videla, ed. literaria © 2021, Fotografías propiedad de la autora © 2021, Florencia Saez, diseño de cubierta

Tabla de contenido

AGRADECIMIENTOS

PREFACIO

PRIMERA PARTE

1

2

3

4

5

6

SEGUNDA PARTE

7

8

9

10

11

TERCERA PARTE

12

13

14

CUARTA PARTE

15

16

17

18

EPÍLOGO

APÉNDICE HISTÓRICO

Apéndice ₁

Apéndice ₂

Apéndice ₃

Apéndice ₄

Apéndice ₅

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

Biografía

AGRADECIMIENTOS

Este primer intento de escritora se lo dedico ante todo a la protagonista de mi obra, mi madre Urszula. Ella fue la que me crió, me formó y me inspiró a contarle su historia al mundo. Una parte de la historia no tan conocida. Una historia que escuché durante años –creo que desde que nací–. Seguro que faltan muchos datos, pero a veces los silencios son mandatos en nuestra historia. Aquí rompí una parte de ese mandato.

El agradecimiento a mi marido Roman, que en varios momentos me tuvo mucha paciencia ante las dudas y ante mis inseguridades para enfrentar este nuevo desafío, como lo hemos hecho durante más de treinta años juntos en nuestros distintos proyectos.

A Estela Kucan, quien a través del árbol genealógico me ayudo a rearmar parte de la historia familiar. A levantarme, caerme, entristecerme y levantarme otra vez, en momentos duros que tuve que conocer y enfrentar al contar la historia. A sugerir, corregir, y tantas otras cosas. Gracias, Estela.

Y a mis amigas Joasia, Elisabeth, Marcela, Mimi, Laura, Iwona y a todas las personas que me ayudaron a sacar adelante este primer libro.

PREFACIO

Dicen que las historias se escriben solas. Esta nace de un encuentro entre dos deseos: el mío de hacerla pública en un intento de reparación ante tanta injusticia y el de la historia misma, que tiende desde un impulso fuerte y propio a darse a conocer. La posibilidad de develarla permite reconocer, aceptar y comprender para superar y liberar los traumas padecidos por los protagonistas y sus descendientes. Traumas que persisten y pasan casi siempre encubiertos, de una generación a otra.

Esta historia decide salir a la luz en abril de 2019. Iba con dos amigas por la ruta hacia Sierra de la Ventana, convocadas para un torneo de golf. La pampa era el paisaje prometedor de un buen relax. Atravesar los campos sembrados, divisar las tropillas al galope alternadas con los Aberdeen Angus pastando, era un buen anticipo. En ese estado de confort avanzábamos por el camino cuando mi amiga Marcela, así, de golpe, me preguntó:

—¿Cómo fue que vinieron tus padres a la Argentina? Mientras el cuenta kilómetros marcaba sin descanso, la cabina de la camioneta se convirtió en un lugar casi monacal, con un silencio atronador, en el cual fui narrando, con conciencia muy viva, las vicisitudes que mis padres vivieron antes de llegar al país. Mis amigas quedaron mudas y aleladas. Desde entonces ellas me alentaron a escribirla y yo acepté el desafío con entusiasmo. Se lo debía a mi familia pasada, presente y futura y en especial a mi madre, Urszula Kapała, de noventa y tres años, que fue víctima de los hechos más ominosos perpetrados en el siglo XX.

Hay documentos sobre la Segunda Guerra Mundial de los más variados en medios de comunicación –películas, libros, diarios, museos, foros, reportajes–, donde se revelan testimonios de víctimas y aun de criminales, de acontecimientos transcurridos en Europa Occidental y en el Extremo Oriente, pero no es así para la historia en las regiones comprendidas en la ex URSS. Más de un millón de personas fueron arrancadas con extrema violencia de Europa del Este hacia los montes Urales y desperdigadas por la taiga siberiana incluso hasta regiones tan lejanas como Kamchatka. No hay precisión acerca de los que sobrevivieron, cuántos retornaron, ni de quiénes y en qué circunstancias quedaron cuando su cuerpo les dijo “¡Basta!”

Los acontecimientos que aquí se relatan tuvieron lugar desde principios del siglo XX en una zona llamada Galitzia, situada en el Sur–Este de Polonia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Región por miles de años atravesada por conflictos económicos, raciales, políticos, bélicos y religiosos. Al terminar la Segunda Guerra y como consecuencia de la misma pasó a pertenecer a Ucrania y formar parte de la Unión Soviética. La nueva división política fue el primer ataque a la identidad de Urszula, nacida en Polonia que luego fue Ucrania. Con el tiempo sería víctima de otros ataques. Durante las guerras que asolaron la patria, muchos de los miembros de su familia fueron desterrados, separados, devastados y padecieron verdaderas atrocidades. Varios murieron, o fueron ejecutados, otros desaparecieron para siempre. Estos hechos trágicos que afectaron a la familia fueron entrando en un cono de sombra y silencio necesarios para poder sobrevivir. Las investigaciones nos dicen que por lo general los eventos traumáticos vividos en una generación se silencian –todos lo saben y todos lo callan–; más adelante veremos cómo funcionó este “mandato” en mi familia. En la siguiente generación dichos acontecimientos traumáticos se conviertieron en impensables. No obstante, por otro lado la adversidad fue una fuente de crecimiento y superación. Las vivencias impresas en la memoria pasaron en forma inconsciente de una generación a otra, pero con el tiempo la verdad tiende a salir de la oscuridad y alguien en la familia se hace cargo de abrir la cripta y sacarla a la luz. En ese caso todos se benefician al comprender cómo el pasado “ignorado” se repite sin cesar de formas increíbles en el presente, tanto en los aspectos dramáticos como luminosos. Al final está la liberación.

Miles de historias de vida se fueron a la tumba con sus protagonistas, o al menos eso creyeron muchos de ellos. En este libro Leontyna, Dominik, Irka, Urszula y muchos otros vuelven a palpitar, nos muestran los hechos de un pasado penoso y virtuoso al mismo tiempo.

No importa de qué guerra hablemos, ni siquiera de la que abatió a mi familia en particular, sino de los millones de personas que las vivieron, vencedores y vencidos, en cualquier época y lugar a lo largo de la historia humana. En este caso contamos con el testimonio de un miembro de mi familia, mi madre, que a través de su voz, relata cómo fue sometida a toda clase de padecimientos y tormentos al igual que todos. Solo es una circunstancia que haya sido en la Segunda Guerra Mundial. Muchos fueron humillados, despojados de su hogar, su trabajo, su país, sus afectos, y llevados a un mundo desconocido e incierto en estado de indefensión total y violación de sus derechos. Esa es la esencia de la guerra.

Por eso el gran deseo de mi madre, su última esperanza, era retornar a la tierra donde nacieron y tanto amaban. Cuando le pregunté a mi madre qué los mantenía con fuerzas en el destierro y la prisión, su respuesta fue: «Volver al hogar, a la patria».

A veces pienso que esta historia podría transcurrir en el último círculo del Infierno del Dante. Nadie salió indemne, y quizás los que murieron sufrieron el miedo, el hambre, el frío, las enfermedades, las heridas, las pérdidas, los cambios de hábitos y la imperiosa necesidad de estar aprendiendo sobre la marcha para poder sobrevivir. Los que salieron con vida trataron de superarlo todo, sin ninguna opción. En esas situaciones extremas el límite entre el deseo de vivir o de morir es mínimo y la vida –con su fuerzanos impulsa a seguir el camino y resistir.

En esta historia, el camino significaba tener que estar en alerta, aprender un nuevo idioma, descubrir, interpretar, tratar de comprender otra cultura, conocer otros gustos, sabores, aromas, modos de alimentarse, vestirse y cuidarse. En síntesis, asimilar que debían adaptarse a un mundo extraño. Para lograrlo era imprescindible expandir la mente, abrirse a lo nuevo, trabajar muy duro para sostener la fuerza, la entereza y la fe necesarias para superar con éxito todas las vicisitudes. Para ellos este momento llegaría mucho tiempo después. En primer lugar tuvieron que transitar otros caminos en los que se vieron obligados a resistir el hambre, las enfermedades, los abusos, la explotación, las humillaciones, indignidades y peligros más atroces; la aniquilación de los derechos, la injusticia, hasta llegar a la degradación más salvaje del ser humano e ingeniárselas para eludir a la muerte.

Me interesa insistir en que solo es una circunstancia que esto haya transcurrido durante la Segunda Guerra Mundial. El concepto de vencedor es una definición histórico–política para establecer las condiciones de la nueva estructura de poder mundial, regional o local.

La intención es dar un escarmiento a los vencidos y una advertencia a los potenciales enemigos.

La memoria es patrimonio de todos los pueblos involucrados. Somos millones de familias que nos vimos atravesadas por distintas guerras como consecuencia de disputas de poder, casi siempre ajenas a nosotros y decididas por unos pocos. Guerras que dejaron un luctuoso saldo de entre cincuenta y setenta millones de muertos. Sin contar los cien millones de heridos y la pérdida de su tranquilidad de su vida cotidiana, sus bienes y hasta su patria.

Esta historia es un relato de superación donde nada “cayó del cielo” sino que todo fue un duro trabajo de supervivencia. Urszula, a pesar de sus noventa y tres años, vive sola, se levanta y busca el mejor precio en el supermercado, cocina, va a sus médicos, lee en varios idiomas, paga su alquiler sin depender de nadie y tiene una vida serena y apacible.

Ahora está muy atenta y motivada, con las expectativas puestas en la escritura y el futuro de este libro que trata de su vida, algo impensable en Tawda1.

Urszula, mi madre, que supo resistir, rehacerse y aprender a sobrevivir desde la adversidad, me dio la vida y el mayor ejemplo de coraje y dignidad.

Ella, que padeció la crueldad del silencio durante muchos años, hasta ser reconocida con una medalla por “los trabajos forzados infantiles” que realizara en Siberia, y desagraviada con una magra pensión otorgada por el Gobierno de Polonia y no por sus captores rusos.

Ella, que me aprueba, sorprendida y complacida, al ver mi interés en plasmar en un libro todos los detalles de su vida y la de su familia en esos años terribles.

Ella, que trabaja a la par buceando en su memoria. Y goza y sufre al mismo tiempo al rescatar imágenes, momentos, sensaciones, sentimientos y hasta aromas, colores y sonidos.

Ella, que tira del hilo para desenredar la madeja de la historia y tejer la trama de este libro que mostrará algunos secretos mientras otros quedarán insinuados o encriptados para siempre.

A ella, Urszula, nacida en Polonia el 13 de febrero de 1927. Hija de Dominik Kapała y Leontyna Dolinka, hermana de Irka y Zbyszek, casada con Tadeusz Karwowski. Madre de Cristóbal y Margarita, abuela de Sofía, Martín y Gabriela, con profundo agradecimiento le dedico este libro.

1 Ver Apéndice 1, pág. 387

PRIMERA PARTE

LEONTYNA

1

La historia transcurre en una de las zonas más peligrosas de Europa, con riquezas naturales y rutas muy transitadas por el gran intercambio comercial, pero con una de las poblaciones más pobres de la región. Galitzia tenía valles muy fértiles, montañas para protegerse de ataques, inviernos fríos y veranos cálidos. Un territorio donde las rutas conectaban con la gran Rusia, el Imperio Austro–Húngaro, el Imperio Otomano hacia el Sur, las rutas del ámbar que provenían del Báltico y también los grandes yacimientos de sal. Un sector de la sociedad gozaba de una gran prosperidad. La región siempre fue de sumo interés para los distintos imperios, reinos y principados. Muy codiciada por su geografía y ubicación estratégica –Centro–oriental de Europa–, servía a necesidades tanto económicas como políticas.

Al Norte y al Este limitaba con Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Atravesada por los Cárpatos, montañas muy antiguas cuyas máximas alturas no superan los dos mil cien metros.

En otoño comienzan los primeros fríos y las hojas de los robles se van poniendo cada vez más coloradas formando junto a los abetos y las hayas hermosas carpetas de hojas de variados colores. El invierno llega con el blanco puro de la nieve, los ríos congelados y un silencio sobrecogedor. En la primavera comienzan a revolotear los pájaros carpinteros golpeteando los árboles, zorzales cantando, urogallos y lechuzas fisgoneando. Las flores multicolores aparecen y los campos junto a las arboledas van tomando un color verde profundo. Se escucha el torrente de los ríos Dniester y Prust con todos sus afluentes que van bajando de las montañas. Y todavía no hablamos de la fauna que despierta: los osos pardos junto a sus crías comienzan su derrotero en busca de alimento. Zorros, ciervos, lobos, jabalíes y linces habitan la zona llenándola de vida.

Dice la historia que siempre fue una región turbulenta. Durante el Imperio Romano fue habitada por tribus celtas y germánicas. Y así fueron invadidos por distintas poblaciones: desde bárbaros (bastarnos, escitas, boranos y hérulos), serbios, croatas, hunos, eslavos, búlgaros, húngaros, tártaros o urálicos. A partir del siglo IX fueron dominados por los eslavos. Galitzia se fusionó o cambió de dominio hasta el siglo XVIII que pasó a depender del Imperio AustroHúngaro.

En 1772 se convirtió en la mayor y más poblada provincia del norte del Imperio, fundándose su capital Stanisłalow que luego pasaría a llamarse Leópolis. La ciudad contó con el Derecho de Magdeburgo que le permitía comerciar sin pagar tributos al gobierno. Se convirtió en paso obligado entre oriente y occidente y el norte y el sur, favoreciendo su desarrollo económico, urbano y social.

Pero cerca acechaban enemigos –los tártaros–, de los que necesitaban protegerse debido a su salvajismo. Quemaban villas, violaban mujeres y mataban a los niños. Con tal propósito se construyó una gran fortaleza alrededor que también sirvió para resistir los ataques de Turquía y Rusia. Galitzia contó con una amplia autonomía política y cultural bajo la dominación austríaca. El poder estaba en manos de la nobleza e iglesia polacas que eran fieles a la Casa de los Habsburgo. La ciudad tenía gran actividad cultural e industrial que dio impulso a la construcción del ferrocarril y los respectivos talleres de reparación y mantenimiento.

Corría el siglo XVIII cuando nació la primera referencia a la familia. Un oficial del ejército polaco llamado Łowczynski se enamoró de una doncella noble, que estaba comprometida. Su novio, también de la nobleza, se sintió agraviado y lo retó a duelo para limpiar su honor, fue herido de gravedad y como consecuencia, Łowczynski tuvo que huir para refugiarse en el sur de Galitzia y perderse entre los Cosacos, que constituían hordas de mercenarios al servicio de quien los necesitara. Los cosacos tenían fama de ser muy bravos y arrojados combatientes pues no temían a nada ni a nadie. Él desapareció por muchos años, sin dejar rastros de su existencia. Mucho tiempo después regresó con un aspecto irreconocible y se enteró que su contrincante había muerto. Tomó un nuevo apellido –Kapała para no levantar ninguna sospecha ni poner en peligro a nadie y así comenzó a reconstruir su vida en su amada Polonia. La zona elegida fue Galizia, en pequeñas ciudades como Dolina, Niebyłów, Bolechow. Suponemos que formó una familia y tuvo hijos. Por lo menos tenemos evidencias de que un Łowczynski retomó su carrera en la Escuela de Cadetes de Varsovia y en 1830 formó parte del levantamiento contra el dominio Imperial Ruso para afianzar además el nacionalismo polaco. Sabemos que lo descubrieron organizando un “boicot” en las vías del tren entre las estaciones de Briest–Brost y Baranowicze en la zona Prusiana y fue ahorcado. La familia huyo hacia Galitzia.

No pude recabar datos de quién era su mujer con la que tuvieron un hijo llamado Jan. Jan a su vez tuvo dos hijos: Wojciech, de quien hablaremos más adelante. El otro hijo, del que no conocemos el nombre, tuvo un hijo del que también desconozco el nombre, pero sería mi bisabuelo. Se estableció en una zona denominada “la Pequeña Polonia” y luego en Dolina. Tampoco pude recabar con quién se había casado, pero según los dichos de mi madre estuvo casado dos veces. De su primer matrimonio nació su hijo Dominik, mi abuelo y del segundo matrimonio nació Marychna.

La historia seguía entre luchas. Durante la primavera de 1848 hubo levantamientos en distintos países (Italia, Alemania, Francia, Irlanda, etcétera). Proponían sustituir los regímenes gobernantes absolutistas por estados nacionales en los que hubiese otro sistema de gobierno y de distribución de la riqueza. Estos procesos se iniciaron en Francia e Inglaterra y luego se extendieron al centro europeo. Se denominó la Primavera de las Revoluciones. Polonia no quedaría fuera de esta tendencia, que en los territorios de los Habsburgo fue vista con mucha preocupación. Distintas acciones fueron tomadas, entre ellas dictaron la ley marcial y la mantuvieron vigente hasta 1854.

Viena tenía buenas relaciones con la oligarquía polaca, y se fortalecieron aún más cuando los ucranianos comenzaron los levantamientos paneslávicos, pero se resquebrajaron cuando los Habsburgo abolieron la servidumbre de la gleba. En 1860 comienzan nuevos levantamientos y es aquí, donde mi tío chozno Kapała –Jan Łowczynski tuvo participación en el levantamiento contra el Ejército Imperial Ruso que hacía un reclutamiento “forzoso”. Fue una rebelión espontánea que tuvo el apoyo de altos mandos del ejército polaco lituano pero eran muy inferior en número. Durante estos hechos, Jan fue ejecutado en la horca. Él estaba casado con Maria Dabros con la cual tuvo un hijo Wojciech (15 de abril de 1860–1940), mi tío bisabuelo. Lo hago presente en este relato porque en realidad tuvo un rol muy presente e importante en la vida de mi abuela Leontyna y la infancia de mi madre y sus hermanos. Wojciech con María y sus cinco hijos se mudaron a Grodno era una ciudad muy cosmopolita, industrializada e importante, que alguna vez perteneció a Polonia, otra de Lituania y actualmente en Bielorusia.

La historia, nos cuenta que fueron años de muchos cambios a causa de la inestabilidad política. Ante todo, surgió un nuevo nacionalismo polaco, alejado del nacionalismo romántico limitado a la nobleza e intelectuales. Se convirtió en un movimiento popular que ponía énfasis en la defensa del catolicismo, la etnicidad y la lengua polaca. Este movimiento trajo transformaciones económicas y sociales, hubo crecimiento demográfico y comenzó un sostenido proceso de industrialización.

Estos acontecimientos hicieron prosperar a la capital de Galitzia: Stanisłalow o Leópolis. La plaza del Mercado y el Ayuntamiento eran el centro de la vida pública de la ciudad. Las ideas del Renacimiento quedaron plasmadas en la arquitectura de sus casas, calles e iglesias. Vivían una mayoría de judíos–polacos, también polacos–cristianos, ucranianos y armenios. En la segunda mitad del siglo XIX, alrededor de 1880 hubo una gran crisis en el campo que trajo aparejada un desplazamiento de poblaciones enteras hacia la ciudad demandando por consiguiente una urgente urbanización. Allí encontraron un estilo de vida diferente y desconocido que exigía nuevas habilidades. Debieron pedir créditos para instalar comercios e integrarse a la vida económica de la ciudad poblada en especial por comerciantes y prestamistas.

Al no haber actividad ni en el campo ni en la ciudad, se produjeron grandes hambrunas y falta de trabajo. Los pobladores culparon a los judíos, produciendo los primeros ataques étnicos y grandes pogroms (persecuciones), que hicieron que una gran parte de la población judía (43%) migrase hacia nuevas tierras, entre ellas Estados Unidos y Argentina. En Argentina, la mayoría se instaló en la provincia de Entre Ríos.

También los polacos y ucranianos hambreados por la crisis del campo y por el descalabro económico que esto ocasionaba, se vieron obligados a buscar nuevas oportunidades. Al igual que los judíos, emigraron a la Argentina, entre otros países, y se establecieron en el sur de la provincia de Buenos Aires y en las zonas de Apóstoles y Oberá en Misiones.

Con esta corriente migratoria se estima que salieron del país un 43% de judíos, 10% de ucranianos, rusos blancos y bielorrusos y 10% de polacos o sea alrededor de tres millones y medio entre 1880 y 1904.

Entonces, para resumir y retomar el hilo de la historia, por un lado tenemos a Dominik, mi abuelo y Wojciech, mi tío bisabuelo y aquí ya nos acercamos a estos tiempos.

Bolechów era una ciudad pujante y sólida en lo económico. Su desarrollo estaba asociado a la extracción y elaboración de la sal, así como a la industria maderera. También se creó en el siglo XIX un molino de aceite. La Escuela Real fundó en 1883 una Oficina Delegada de la Dirección de Bosques Estatales, activa hasta nuestros días. Varias rutas comerciales se construyeron en esta zona a través de Przemyszł y a lo largo del Río Vístula hasta el Norte en Gdańsk. Otra iba a Lwów y Varsovia.

El gran problema eran los turcos tártaros que asolaban la ciudad con incendios y saqueos.

Allí permanecieron el tiempo que duró la formación de Dominik como guardaparques. Fue el equivalente a unas largas vacaciones. Una vez recibido fue enviado a la zona de Kalusz, donde una décima parte de sus tierras estaban cubiertas de bosques.

Leontyna Dolinka, hija de Jan Dolynka y Anastasia Mandryk, nació en Kalusz en 1900. Jan se dedicaba a la explotación rural. Vivían en las afueras de Dolina, cerca de Kalusz.

Esta ciudad tenía una posición geográfica muy ventajosa. En un radio de trescientos kilómetros había fronteras con Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania. Era una zona boscosa, al pie de los Cárpatos, habitada por una flora y fauna muy variadas y con paisajes maravillosos.

Como toda ciudad de la zona de Galitzia tuvo una historia turbulenta. Se dice que fue fundada en 1437, siendo parte del Reino de Polonia, luego de Lituania, a continuación del Imperio Austro–húngaro y en el presente de Ucrania.

Jan Dolinka y Anastasya Mandryk tuvieron tres hijas más: Olga, Stefa y Sławka. Debían hablar polaco y ucraniano para poder comunicarse con el personal que los asistía en las tareas domésticas y también con los vecinos del pueblo que eran del mismo origen ucraniano. Las cuatro hermanas fueron al colegio de la ciudad donde estudiaron el magisterio.

Según la información recabada, los padres de Dominik se establecieron en la región de Małopolska. Dominik, era oriundo de Niebyłów. Cuando llegó a Kalusz junto a un amigo y compañero de estudios, Alfred, vestía su uniforme de la Escuela Real de Guardaparques de Bolechów. A pesar de ser una pequeña ciudad estaban muy entusiasmados con su destino. Era un hombre alto, con cabello castaño y ojos verdes. Se rumoreaba que era muy atractivo y con su uniforme hacía suspirar a más de una mujer. Él se sentía muy cómodo con su popularidad y la aprovechaba al máximo en grandes fiestas y diversiones con sus amigos. Se decía que era muy solicitado dentro de la comunidad.

Leontyna –una mujer de mediana estatura, castaña, de ojos verdes con una contextura robusta–, robó su corazón. Su amigo Alfred conoció a Sławka, la hermana menor de Leontyna. Los dos se enamoraron de inmediato. Eran el uno para el otro, a pesar de la oposición los padres, puesto que Sławka todavía asistía al colegio. Pero antes que hicieran una locura Jan, el padre, dio el permiso para que se casaran. Cuando en el pueblo corrió la voz que Dominik se casaría con Leontyna, una de sus pretendientes se enfureció. Según decían: Dominik le había prometido casamiento.

Foto 1: Leontyna Dolinka

2

Leontyna y Dominik contrajeron matrimonio aproximadamente en 1923. Cuando finalizó la ceremonia religiosa y salieron de la Iglesia, la desairada se cruzó delante de la pareja y presagió una maldición sobre Dominik y su primogénito. En ese momento nadie la tomó en serio. La consideraron una pobre loca. Leontyna, sin embargo, quedó muy asustada y afectada por sus dichos. El matrimonio tuvo tres hijos: Irena (Irka) (1925–1939), Urszula (1927) y Zbyszek (1930–1997).

El trabajo de Dominik le exigía vivir custodiando el patrimonio de los grandes bosques y atendiendo los problemas que pudieran surgir. Por lo tanto, Leontyna tuvo que dejar su trabajo de maestra para mudarse a una casa con una parcela de tierra y personal doméstico que les adjudicó el ejército en el bosque de las afueras de Kalusz. A pesar de que Leontyna era muy feliz en ese tiempo, el destino la estaba preparando para el futuro que le esperaba. De a poco y en forma natural, a través de la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, sentó las bases de lo que sería de vital importancia en los tiempos por venir: su “Manual de Supervivencia”.

Foto 2: Irka, Zbyszek y Urszula

La casa, construida en madera, tenía un gran vestíbulo donde todos dejaban los abrigos, zapatos y botas al entrar; un salón familiar donde había sillones muy cómodos y el salón comedor, que tenía una mesa para varios comensales. Al fondo había una cocina de campo. Allí se elaboraban toda clase de alimentos, desde el pan, los lácteos (leche, crema de leche, manteca, quesos) y hasta se carneaban animales para consumir y hacer embutidos (jamón, panceta, etcétera), que dejaban en un gran sótano que funcionaba como heladera. También había una huerta donde sembraban y cosechaban distintas verduras y hortalizas: papas, cebollas, remolachas, repollos, etcétera. Era una tarea que Leontyna aprendió y llevaba a cabo con gran placer. Todavía no sabía lo trascendental que sería ese aprendizaje para su futuro. En el primer piso había un dormitorio para Dominik y otro para Leontyna; el tercero de Irka y Urszula y en un desván, unas pequeñas escaleras más arriba, dormía Zbyszek. Tenía un gran hogar donde se reunía la familia alrededor del fuego, ya que los inviernos eran muy duros. En cambio los veranos estaban llenos de aventuras, salvo por los osos pardos y los lobos.

Leontyna con su carácter fuerte trató de controlar el aspecto seductor de su marido, sin demasiada suerte. Muchas veces, Dominik desaparecía por varios días con la excusa de viajar a la ciudad para ir al cuartel a entregar informes, cobrar su salario y –por qué no–, recibir nuevas órdenes. En alguna ocasión, Leontyna iba a la ciudad para comprar provisiones y se encontraba con alguna amiga que con absoluta malicia le revelaba las correrías que hacían famoso a su marido. Eso la abatía y sumía en una gran tristeza que ocultaba con las tareas de la casa, la crianza y educación de sus hijos. Como buena maestra les hacía repasar lo que habían aprendido en el colegio. Los chicos tenían distintas actividades: en verano pescaban en el estanque que estaba al lado de la casa, practicaban distintos juegos, disfrutaban de la vida en el bosque. La aventura llenaba el día. Leontyna admiraba su felicidad. Pero se ensombrecía ante la infidelidad de la que era víctima. Eso no tenía solución. Ella lo sabía desde el momento que se pusieron de novios y se había equivocado al pensar que el casamiento terminaría con las transgresiones de su marido.

Los días domingo la familia subía a la carreta y partían a la iglesia. Era muy importante participar de la misa y de las actividades que se desarrollaban en la comunidad. La vida de los polacos transcurría alrededor de la Iglesia católica. Los niños aprendían desde muy pequeños los rezos y todos los ritos pertenecientes a la religión, ya que era muy mal visto que no se integraran a ella. Las religiones marcaban grandes diferencias y divisiones entre los habitantes de la población; en sus costumbres, folklore, idiomas y también se evidenciaban en la práctica de las tres religiones dominantes: católica apostólica romana, ortodoxa y judía.

La Navidad para los polacos era una gran fiesta. El día 8 de diciembre se armaba el árbol, que se vestía de juguetes de cristal y de madera y a su alrededor se reunía toda la familia. La mesa siempre tenía un lugar preparado para un eventual comensal que pudiera llamar de improviso a la puerta, que podía ser alguien con hambre o perdido en el bosque. Entonces se le ofrecía calor de hogar, una familia y alimento por una noche.

Leontyna era una gran cocinera, aún hoy conservo su libro y también las recetas escritas con su letra. A ella le tocaba preparar la cena de Navidad. En un estanque al lado de la casa, donde los niños en el verano pasaban horas pescando, todavía nadaban los peces que iban a ser parte de la cena. La despensa rebalsaba con ricota, manteca, harina, azúcar, crema, hongos de distintas variedades, arenques salados y cerdos ya secándose, esperando ser utilizados en la festividad. En Navidad no se podía comer carnes rojas, como lo que establecía un precepto de la Iglesia católica. Debemos mencionar cuánto había penetrado esa religión en la población polaca. De hecho, la historia de Polonia como nación, data del año 966 cuando se la declaró Católica Apostólica Romana.

La Navidad comenzaba con la salida de la primera estrella en el firmamento. Los niños estaban muy exaltados porque era la noche que venía Papá Noel. A pesar del examen que tenían que rendir para saber si Papá Noel les traía un regalo, ¡la espera era muy excitante! La cena comenzaba con una ceremonia de bienvenida. Consistía en que el dueño de casa junto a su esposa y un sacerdote –si lo había–, recibía a todos los invitados que se deseaban entre todos y en primera instancia, agradecimiento, felicidad, prosperidad y salud. Luego los invitados compartían la hostia consagrada –o un simple trozo de pan–, mientras expresaban los deseos mencionados. Es una ceremonia que todavía se realiza en mi casa y está tan enraizada, que cuando por algún motivo no llevamos a cabo ese rito, siento que me falta algo. Yo no sabía nada acerca de este ritual, pero luego de conocerlo me asaltó una pregunta: cuando mi hija o mi sobrina lean este libro, ¿qué representaciones y sentimientos surgirán en su interior? Luego de esta instancia comenzaba la cena con un gran brindis con la bebida por excelencia de ese país: vodka.

Esa noche el menú era muy abundante y variado. Urszula me relata que de entrada se tomaba Barscz (sopa de remolacha) algunos la querían con huevo duro y otros la tomaban con uszka (mini tortellinis italianos) rellenos de hongos secos y chucrut. El primer plato consistía en distintos tipos de pescados, todos preparados de diversas maneras junto a los zimne nogui (patitas frías) de cerdo que es una especie de áspic. El segundo plato era pierogui, que podríamos definirlos como unos agnolotis italianos, rellenos con ricota y papa o papa y cebolla y –por qué no–, se repetían los de hongos secos con chucrut. Todo esto venía acompañado con mucha vodka. Luego llegaban los postres: kutja (amapola con granos de trigo y miel) y kiszel (es una gelatina natural de frutos rojos ácidos, la mayor parte de ciruelas remolacha). Más tarde llegaban las tortas: de nueces y café, Piszinger (obleas de chocolate casero), Nougat casero, frutas secas etcétera. También se ofrecían otras delicias en aquella mesa navideña y también la mesa de Pascuas, que aquí no nombramos, porque las vicisitudes por las que atravesaron mis ancestros, las arrojaron al olvido. Como muestra basta echar una ojeada al ejemplar de más de cien años que tiene mi madre de la Książka Kucharska (libro de cocina), con sus recetas de cien yemas y cantidades que hoy son inimaginables para la comida actual. Todos festejaban el Nacimiento del Niño Jesús y luego de la cena, los niños comenzaban muy entusiasmados y con gran devoción a cantar villancicos, que los adultos aplaudían agradecidos.

Pero el mayor interés para los niños estaba centrado en la llegada de Papá Noel. La buena posición económica que tenía la familia, le permitió a Dominik comprar una radio. ¡Una radio en 1930! Era un aparato asombroso que todos escuchaban, de la misma forma que hoy vemos a nuestros hijos y nietos prendidos a la pantalla del celular, la tablet o la laptop.

Mientras cantaban, tomaban, reían y bailaban. Irka, Urszula y Zbyszek y los demás niños escuchaban en la radio al locutor que relataba la llegada de Papá Noel a cada una de las casas. En un momento de la audición, cuando se anunciaba que “Papá Noel está golpeando la puerta de la casa de…”, los tres chicos sintieron que llamaban a la puerta de su casa en medio de la algarabía de los cantos y festejos que hacían los grandes. Iban corriendo a abrir la puerta y ¡Oh sorpresa! ¡Era Papá Noel! Pero no llegaba solo. Lo acompañaban un Ángel y el Diablo. Los niños, boquiabiertos, no podían reaccionar, hasta que Leontyna los hacía pasar y les ofrecía compartir el banquete. Papá Noel, agradecido, decía que no podían quedarse mucho tiempo porque los esperaban otros niños. A ellos tenían que verlos para comprobar si habían hecho la tarea durante el año para saber si merecían el premio que tanto deseaban... el regalo de Navidad.

Los hacía poner de pie a todos en una fila y mientras el Ángel les acariciaba los cabellos, el Diablo se estaba comportando como su nombre lo indica. Le gustaba hacer diabluras: ponía los dedos en todas las tortas y postres para probarlos, lo que asqueaba a todos los adultos. Entonces intervenían los hombres porque en realidad el Diablo estaba borracho y no tenía ningún control de sus actos. Una vez dominada la escena y con distinguida formalidad Papá Noel les hacía las consabidas preguntas. Y cuando llegaba el turno de los Kapała, preguntaba:

—Dime Irka, ¿cuánto es dos más dos?

—¡Tres! –contestó Irika.

—¡Muy bien Irka! –dijo Papá Noel, mientras se escuchaban las carcajadas de todos los adultos y el Diablo festejaba.

A continuación se dirigió a Urszula:

—Dime Urszula, ¿crees que puedes rezar el Padre Nuestro para mí?

Ella, todavía pequeña, respondió rezando el Padre Nuestro y recibió la felicitación de Papá Noel, en tanto el Ángel batía sus alas y el Diablo se ponía de mal humor.

Y ahora le tocaba al pequeño Zbyszek que apenas tenía tres años.

—Pequeño Zbyszek ¿te portaste bien durante el año? –le preguntó Papá Noel.

—Sí –contestó Zbyszek.

—Entonces –agregó Papá Noel–, ¿por qué no me muestras cómo te persignas?

Y Zbyszek se persignó. Papá Noel y el Ángel festejaron con entusiasmo, mientras que el Diablo seguía haciendo travesuras debido al estado en que se encontraba. Los adultos aplaudían y festejaban la actuación de los niños. Y entonces vino el premio: muñecas de trapo para las niñas y locomotoras de trenes de madera para los varones. Los niños estaban felices con los regalos recibidos. Era lo que ellos habían pedido. Su alegría desbordaba y corrían entre sus familiares mostrando los regalos.

Las muñecas estaban vestidas con trajes típicos de la zona: sus cabezas tenían dos trenzas con una coronita de flores de tela, una blusa blanca bordada con flores similares a los tulipanes de todos colores. Encima tenían un chalequito de paño negro, azul, verde o un cualquier color oscuro con más flores bordadas. La pollera era de lana tejida con flores de colores sobre fondos fuertes. Y las piernitas tenían botitas coloradas tejidas. Pero lo más lindo era el pequeño collar que colgaba de sus cuellos.

Las locomotoras o vagones de tren estaban tallados en madera. Era un pasatiempo de Dominik cuando tenía que permanecer de guardia en los bosques. Tallaba muy bien la madera y hacía todos los juguetes para sus hijos.

Así pasaba Navidad.

Foto 3: Irka y Urszula, pequeñas.

3

Fue un invierno muy duro, el de 1932. Dominik pasaba mucho tiempo fuera de la casa recorriendo los bosques y senderos, socorriendo animales atrapados o heridos y también ayudando a las personas que querían atravesar el bosque y no encontraban el camino. Una noche más fría que de costumbre, una manada de lobos hambrienta atacó a un ciervo. El hecho era muy raro porque en general los animales se protegían del frío y no deambulaban por la zona en invierno. Dominik estaba muy cerca y pudo espantar a los lobos, pero el ciervo quedó muy malherido. Trató de ayudarlo pero luego de examinarlo observó que no tendría salvación, entonces decidió sacrificarlo. Esa noche volvió a su casa muy tarde, muerto de frío. Se acercó al fuego y Leontyna, preocupada –mientras le servía una sopa bien caliente–, quiso saber lo ocurrido. Luego de alimentarse y entrar en calor Dominik se quedó dormido en medio del relato. A la mañana siguiente Dominik no despertaba, por lo que Leontyna fue al dormitorio para saber qué ocurría y descubrió que por la fiebre que tenía parecía inconsciente.

De inmediato le puso paños de agua fría para bajarle la fiebre, pero era imposible. No despertaba. El estado de Dominik se agravaba con el correr de las horas, entonces ella mandó a uno de los sirvientes a buscar al médico del pueblo. El médico constató que tenía fiebre muy alta, lo desangró, le puso cataplasmas, pero no obtuvo resultados: la fiebre persistía. Le indicó a Leontyna que siguiera poniéndole paños fríos en la cabeza y le prometió volver esa noche o a la mañana siguiente. Ella siguió las indicaciones, pero no consiguió mejora alguna. Cuando el médico volvió, encontró que Dominik había empeorado. Diagnosticó una neumonía aguda e indicó internarlo en el hospital de Przemyszł. Przemyszł era una ciudad pujante, en la cual se había construido un moderno hospital. Era la localidad que conectaba las montañas y las tierras bajas, que tenía accesos fáciles. Leontyna y Dominik vivían muy cerca y desde su casa podían llegar con rapidez. Cuando los niños lo despidieron creyeron que dormía porque tenía los ojos cerrados, pero la realidad era que estaba inconsciente. Nunca se había despertado desde la noche anterior y los niños no sabían que era el último adiós. En el hospital la neumonía derivó en meningitis y como en esa época no había cura para esa enfermedad, Dominik murió poco después.

Este hecho se transformó en uno de los primeros interrogantes de Leontyna: ¿su muerte estaría relacionada con la maldición de aquella mujer? Esta duda silenciada contenía muchos miedos que no podía evitar y controlar y que la impulsaban a temer por Irka, que era débil, con una salud frágil que a Leontyna le provocaba terror. Cuando Urszula cuenta su historia menciona el silencio que mantuvo con firmeza Leontyna, al punto que recordaba más a su tío–bisabuelo que a su propio padre. ¿Cuántos secretos guardaría Leontyna en ese invierno de 1932? Leontyna nunca contó que cuando quedó viuda, sintió un gran alivio ya que cesaron los padecimientos que le provocaban los desenfrenos de Dominik.

Su matrimonio no era un ejemplo –era bochornoso escuchar las habladurías de los vecinos del pueblo–, y cuando la muerte puso fin a las reiteradas aventuras de Dominik, Leontyna sintió vergüenza no solo por ella sino también por sus hijos y la familia. Durante el tiempo que duró el matrimonio, para atenuar esos sinsabores, se dedicó de lleno a la crianza y educación de sus hijos. Ella intentaba pasar por alto esa situación –que empeoraba cuando Dominik volvía a casa, ya que muchas veces discutían por la noche–, pero no le perdonaba sus infidelidades ni la mala imagen y peor ejemplo que daba con su comportamiento.

En aquella década de 1930, la cultura establecía roles muy rígidos en el interior de la pareja. La mujer debía quedarse en casa cuidando a sus hijos y el hombre, que proveía el sustento, tenía permitido –y no era mal visto en las grandes ciudades–, que se tomara ciertos permisos para divertirse fuera de su hogar. Pero en los pueblos pequeños era muy diferente, ya que todo se sabía porque, como suele decirse “pueblo chico, infierno grande”.

Una ocupación propia de las mujeres que Leontyna asumía con suma responsabilidad era el mantenimiento y la administración de la casa. Al ser tan grande necesitaba de cinco personas para que la ayudasen con las tareas domésticas. Eran dos matrimonios con sus hijos y un hombre que acompañaba a Dominik desde su nacimiento, hacía mucho tiempo. Ellos vivían en las habitaciones que quedaban detrás de la cocina y el cuarto de planchado y se dividían las tareas de mantenimiento, limpieza y cocina, además de cazar, carnear y preparar embutidos con las presas que conseguían en el bosque: jabalíes, cerdos, liebres, etcétera. También tenían cerca de la casa un estanque y un río, de los que obtenían pescado para marinar, ahumar y conservar para el invierno. Además tenían que ocuparse de dos vacas, algunas ovejas y gallinas, y elaborar los productos lácteos, que eran variados y abundantes. Asimismo cultivaban y cosechaban papas, cebollas, repollos, pepinos, remolachas, raíces picantes, rabanitos y otras verduras para consumir frescas, cocidas o en conserva –como el chucrut o los pepinos en salmuera–, en los duros inviernos. Lo mismo hacían con las frutas: manzanas, ciruelas y frutos rojos, con los cuales hacían riquísimos postres, dulces y mermeladas.

Leontyna –que disfrutaba mucho de esas tareas–, aplicaba las diversas técnicas que había aprendido y todo lo producido era guardado en un gran sótano al que se accedía a través de una puerta trampa que estaba en la cocina. Era un sitio muy frío, lo cual favorecía la conservación de los alimentos.

La actividad en la casa comenzaba muy temprano. Todos se levantaban a pesar del frío, la nieve o la lluvia y no había exepciones para nadie. Los niños bajaban al comedor y desayunaban con su madre –y con su padre, cuando estaba–, un abundante y nutritivo desayuno con leche, pan fresco y distintos tipos de fiambres como jamón cocido, Cracovia –una especie de salame–, rosca polaca –un salame que contiene carne de vaca o de cerdo que muchas veces era cocinada con una buena salsa de cebolla acompañada con puré de papas–, y a veces se ofrecía Kiełbasa, que es una chuleta de cerdo o de vaca, asada y ahumada. Muchos de esos fiambres, patés y salchichas se ahumaban, lo que les daba un sabor destacado. Esa primera comida del día se completaba con mermeladas, manteca y quesos –duros, blandos, de leche de vaca, cabra u oveja–, de modo que podía decirse que más que un desayuno abundante era la comida principal, en la que se tomaban leche o té y Dominik prefería café.

Luego del desayuno, Leontyna se dedicaba a enseñar a sus hijos a leer, escribir y nociones de matemática. Vivían a unos kilómetros de la escuela del pueblo más cercano y en invierno se hacía difícil viajar todos los días hasta allá. Leontyna decidió poner en práctica la docencia, lo que había estudiado cuando era soltera, con sus propios niños. Ella observaba que, como resultado de sus clases, la más exigida era Irka. Por ser la mayor tenía que dar el ejemplo a sus hermanos. En su interior se sentía culpable por la severidad que ejercía con su hija. Urszula que siempre quería sobresalir, se esforzaba para aprender igual o más que Irka. Zbyszek aún era muy pequeño por eso, además de jugar, cuando se aburría molestaba para llamar la atención de sus hermanas.

Una vez que terminaban la clase cotidiana, Leontyna enviaba a los chicos a jugar afuera si el día era lindo. Si llovía o hacía mucho frío, se dedicaban a los juegos de interior. Ella debía ocuparse a partir de ese momento de los quehaceres domésticos. Iba a la cocina y se reunía con los dos matrimonios que trabajaban en la casa para ver las roturas, reparaciones, problemas con los animales u otros incidentes surgidos durante el día. Organizaba las tareas y luego se dedicaba a la cocina, junto a Sveta y Stasia, dos jóvenes muy bonitas, que en vez de trabajar en el campo, preferían dedicarse a las tareas en la casa, para estar junto a sus maridos. Se ocupaban de la limpieza, el lavado y planchado, el mantenimiento de la ropa y ayudaban a cocinar, por lo que compartían muchas horas con Leontyna y los niños con los que jugaban y aprovechaban para enseñarles a hablar en ucraniano. Sus hijos se integraban en algunas actividades con Irka, Urszula y Zbyszek y sus maridos–Jacek y Janek dedicaban al campo, los cultivos, los animales, las maquinarias y al mantenimiento general de la casa. Ambos matrimonios tenían al lado del granero dos habitaciones muy cómodas, donde dormían ellos con sus hijos. Las comidas las hacían en la cocina de la casa principal y el menú era el mismo para todos, sin diferencias. También vivía con ellos Andrzej Krzywa Noga.

El padre de Dominik –cuyo nombre no pude recuperar, así como tampoco el de su madre–, había combatido en la Primera Guerra Mundial. Una noche muy fría, mientras su batallón aguardaba las órdenes para atacar al enemigo, los soldados compartían lo que tenían, que era muy poco. Se daban calor, acurrucados en las trincheras húmedas y congeladas, porque los uniformes no eran muy abrigados y la comida caliente escaseaba o no era posible hacerla en esas circunstancias. Ni siquiera se podía encender fuego para cocinar o darse calor por el riesgo que implicaba ser detectado por el enemigo. En las trincheras no importaba el apellido, el origen o la fortuna, si tenía estudios o no... Los unía compartir el frío y la vodka, cuando la tenían, porque la bebida les daba calor aunque también se transformaba en un arma de doble filo, ya con el estómago vacío se emborrachaban. Una noche que habían conseguido algunas botellas, conoció a un adolescente, casi un niño, que se comportaba como un adulto en ese ambiente de camaradería, padeciendo el miedo y la angustia en silencio, en medio de una oscuridad tal que podía decirse que no se les podía ver la cara a los enemigos, pero se podía adivinar la de la muerte, que estaba siempre presente. En esas gélidas y húmedas trincheras embarradas, el padre de Dominik y Andrzej–así se llamaba el adolescente–, forjaron una sólida amistad y se salvaron la vida más de una vez.

Andrzej no tenía recuerdos de su madre, no sabía de dónde provenía ni tampoco adónde iría cuando terminase la guerra, de manera que el padre de Dominik decidió que lo llevaría a su casa y le daría un lugar en la familia. Así fue como se convirtió en su valet o criado y más tarde en una persona importante y querida en la familia. Una vez nacido Dominik, Andrzej se dedicó a enseñarle todo lo que su padre no podía, por estar ausente. Así Dominik fue creciendo y Andrzej se transformó en su sombra. Él le enseñó a conocer y amar el bosque y todo lo que tenía que aprender para vivir en él: cazar, carnear, pescar, reconocer las distintas plantas y árboles y a diferenciar las especies, poniendo especial atención en las venenosas. También le enseñó a reconocer los sonidos del silencio del bosque y a distinguir el peligro de la seguridad, a hacer propios los olores de los animales para confundirse con ellos. Le mostró cómo leer las señales del tiempo en el viento, el cielo y las temperaturas, para anticipar el proceder del clima de montaña y, lo más importante, le enseñó a orientarse en el bosque para no perderse y morir extraviado.

Andrzej no tendría más de quince años de diferencia con Dominik, por eso cuando éste comenzó con sus diversiones, Andrzej lo acompañaba. Eran noches de juergas y a veces de violencia, por los excesos con el juego y el alcohol. Una de esas noches, sufrieron una terrible golpiza de la que Andrzej se llevó la peor parte porque –entre otras consecuencias–, le fracturaron una pierna. Una fractura grave que le dejó secuelas permanentes, a pesar de los cuidados recibidos. De ahí el apodo de Krzywa Noga, que significa “pierna torcida”. Fue tan fuerte su relación con Dominik, que hasta influyó en su decisión de estudiar para ser guardaparques. Cuando se casó, a todos les resultó natural que Dominik le diera un lugar en su nueva familia menos a Leontyna, que veía con malos ojos la complicidad y encubrimiento de las licencias que se tomaba y a las que estaba acostumbrado Dominik en sus famosas “salidas”. Fue lamentable, pero sus súplicas no tuvieron éxito...

Volviendo a la vida en la casa, por la tarde Leontyna planeaba el menú y con ayuda de sus asistentes se dedicaba con mucho gusto a las tareas culinarias. Luego del almuerzo, los niños dormían una breve siesta. Mientras, ella aprovechaba para descansar, leer, llevar la contabilidad de los gastos y los insumos que se necesitaban porque, en definitiva, era ella la que tenía a su cargo la administración de la casa.

En algunas ocasiones, se dedicaba a la costura y junto con las ucranianas, hacían bordados hermosos. Se distinguían los colores de las flores que bordaban sobre las mangas de las túnicas de las mujeres, o la imitación de las plumas del pavo real en los pantalones y camisas de los hombres. Y cuando querían algo más sobrio, realizaban hermosos diseños con punto cruz sobre las blusas, manteles, mantas y todo lo que pudiera ser bordado. Esta tarea les llevaba muchas horas y resultaba amena.

La cena, alrededor de las cinco de la tarde, consistía en una buena sopa, que podía ser de remolachas caliente o fría, y luego a dormir. Ya era de noche y en invierno el frío era intenso; por lo tanto, qué mejor que meterse temprano en la cama.

Así eran los días mientras no estaba Dominik. Cuando él volvía todo era mucho más activo: había más comida, más ruido y más silencio también. Todos estaban atentos a sus necesidades. Esas tardes, cuando todos se retiraban a sus habitaciones, muchas veces Dominik y Leontyna hablaban, leían, discutían... hasta la hora de irse a dormir. Pero esa vida había terminado. Dominik había muerto y Leontyna debía afrontar esa situación, lo sabía. Pero ¿cómo enfrentar la vida con tres niños y nadie más?

A veces en este período, recordaba que su hermana Sławka –siete años más joven–, se había casado mucho antes que ella. Su amado esposo Alfred, había participado en la Gran Guerra como oficial de la Caballería y nunca se había repuesto del todo de una fiebre que había contraído. Era delgado, desgarbado y tosía.

¡Cómo tosía el pobre! Padecía de una enfermedad pulmonar crónica y a pesar de su estado delicado, siempre salía adelante. Sławka y él estaban enamorados. Ella luchó a pesar de tener a toda la familia en contra de ese noviazgo hasta que logró casarse.

Sławka no tenía niños, en cambio Leontyna tenía tres que, todos los días, le demandaban alimentos, educación y un hogar. Por eso, sufría y su desesperación era real. Las intimaciones para que dejara la casa del bosque se hacían cada vez más frecuentes. Debía conseguir que el dinero que habían ahorrado durara el mayor tiempo posible a fin de invertirlo de manera conveniente para reacomodar su vida, así que no tuvo otra alternativa que despedir a los dos matrimonios ucranianos. Andrzej se negó a dejarlos, porque decía que él tenía que cuidarlos. Estaba muy apegado a Zbyszek, que apenas tenía tres años cuando su padre falleció y no quería verlo sufrir tanto. Más allá de sus sentimientos encontrados hacia Andrzej, Leontyna pensó que era mejor que él se quedara con ellos, ya que podría ayudarla. Para ese entonces, sus hermanas la ayudaban con dinero y también con los niños. Eran muy unidas y lamentaban verla tan perdida. Hasta que un día, evocando su casamiento y viaje de luna de miel, tomó la decisión.

Con Dominik habían decidido viajar a Grodno para festejar con su familia política que no había asistido a la boda por diferentes motivos, salvo Jacek y Jòzef, que se encontraban en el sur, en Galitzia. Hicieron un largo viaje de luna de miel a unos quinientos kilómetros, desde Kalusz –Galitzia–, hasta Grodno, en Bielorrusia. Cuando llegaron a una pendiente alta y escarpada, ante sus ojos se ofreció una hermosa vista del Río Niemen y las iglesias y monasterios franciscanos en la orilla opuesta. Ella estaba conociendo una ciudad cuyo papel en la historia de Polonia es poco conocido. Leontyna había quedado deslumbrada. Nunca había conocido ningún lugar igual, con todo ese movimiento y esa pujanza.

Foto 4: Maria y Wiktoria Kapała

Su marido la presentó a sus primas María y Wiktoria, que la recibieron con mucho afecto y la guiaron por los lugares distintivos de la ciudad. No podía creer la vida que bullía en sus calles, la del mercado, los pequeños comerciantes... todo un incesante movimiento enmarcado por los sonidos y las voces típicas del lugar. Conoció diversas etnias que confluían ahí, como consecuencia del intercambio con el exterior. Leontyna recordaba lo felices que habían sido los días que pasaron entonces.

María y Wiktoria le relataron sobre su activa participación en la vida de la ciudad. La llevaron a la escuela donde trabajaban. Ellas se sentían muy orgullosas de pertenecer a una institución educativa tan valorada, no solo en Grodno sino en los alrededores y más lejos aún en otras ciudades importantes como Wilno o Varsovia. Leontyna sólo conocía las pequeñas hutas –pequeñas escuelas rurales donde se dictaban clases en la zona de Galitzia.

María y Wiktoria practicaban el scoutismo. Esta actividad, siempre fue muy valorada entre los polacos, ya que registra participaciones decisivas en la vida cívica y en la historia de Polonia, les demandaba muchas más horas que el colegio.

En especial lo bien recibida y tratada con tanto afecto por sus primas políticas hizo que viera en ellas una luz para salir del momento de desesperación, por lo que les envió una carta en la que les pedía que recibieran a sus dos hijas y les dieran educación hasta que pudiera organizarse en esta nueva etapa de su vida y estar en condiciones de hacerse cargo de ellas.