4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

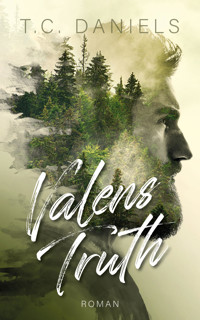

Nach dem tragischen Tod seines Ehemannes, sucht Connor Higgins nur eines: Die Möglichkeit, in Ruhe zu trauern. Der Job als Feuerturmwächter in der rauen Wildnis Oregons scheint da perfekt zu sein. Doch dann trifft er auf den geheimnisvollen Valen Moore. Von der Gesellschaft verstoßen, lebt der verschlossene Mann zusammen mit seinen zwei Wolfshunden in einer einsamen Hütte mitten im Wald. Er fürchtet Menschen und ist alles andere als begeistert, als Connor wortwörtlich in sein Leben stolpert. Connors Neugier jedoch ist geweckt. Wovor fürchtet sich Valen? Welches Geheimnis verbirgt er? Und warum fühlt er sich so zu dem abweisenden Mann hingezogen? Mit jedem Tag, der vergeht, kommen die beiden Männer sich näher, doch sie müssen feststellen, dass ihre Welten unglaublich weit auseinanderliegen. Kann es eine Zukunft geben für Connor, der neuen Lebensmut schöpft, und Valen, der seine Vergangenheit nicht hinter sich lassen kann?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Valens Truth

T.C. DANIELS

Inhalt

Triggerwarnung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Epilog

Nachwort

Danksagung

1. Auflage

Copyright © 2023 T.C. Daniels

Covergestaltung: Catrin Sommer – rausch-gold.com

Korrektorat: Matti Laaksonen

T.C. Daniels

c/o WirFinden.Es

Na. und Hellie GbR

Kirchgasse 19

65817 Eppstein

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. Personen und Handlungen sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Menschen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Markennamen sowie Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum der rechtmäßigen Besitzer.

Triggerwarnung

Die Geschichte von Valen und Connor kann ich nicht ohne eine kleine Triggerwarnung an dich rausgeben. Folgende Themen könnten bei dir unangenehme Gefühle verursachen, deshalb entscheide DU, ob Valens Truth im Moment in dein Leben passt.

Depressionen (bei einem Nebencharakter)

Panikattacken

Suizid (nicht explizit beschrieben)

Homophobie (teilweise beschrieben)

The wolves knew when it was time to

stop looking for what they’d lost,

to focus instead on what was yet to come.

-Jodi Picoult

KapitelEins

Connor

»Theoretisch könntest du auch hier oben schlafen, wenn du Lust darauf hast. Ich habe aber gesehen, dass du einen Trailer dabei hast. Ist mit Sicherheit angenehmer dort drin zu schlafen, wenn du in der Nacht aufs Klo musst.«

Connor sah aus den Fenstern, die in allen vier Wänden des Feuerwachturmes eingebaut waren. Drei auf jeder Seite, in die vierte war eine Tür eingelassen. Neunzig Meter ging es über metallische Treppenstufen nach unten. Drei Solarpaneele versorgten das Funkgerät mit Strom. Das war er. Sein Arbeitsplatz für die nächsten vier Monate.

Connor lauschte gedankenversunken Patricks Tipps. Der Ranger führte ihn in seinen Job ein und erklärte ihm alles Wichtige. Es wäre gut, wenn er ihm zuhören würde, aber er konnte nicht. Er konnte nur daran denken, dass er hier oben vielleicht endlich die Ruhe bekam, nach der er sich so sehr sehnte. Mitten im Umpqua Nationalpark befand sich sein Turm. Der Klamath Tower, in dem er die nächsten sechzehn Wochen, fünf Tage in der Woche, zehn Stunden am Tag, nach Zeichen von Waldbränden Ausschau halten würde.

Hätte ihm einmal jemand gesagt, dass er mal wie ein Einsiedler in den Wäldern Oregons hausen würde, er hätte diese Person ausgelacht.

Aber zum Lachen war ihm im Moment nicht zumute, deshalb war sein neuer Job als Feuerturmaufseher kein Witz, sondern eine Chance, sein Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen.

»Die Dusche ist solarbetrieben, das Klo … funktioniert.«

Was auch immer das bedeutete. Connor nickte. Patrick deutete auf die Apparatur in der Mitte des Turms. Der Osborne Fire Finder war das maßgebliche Instrument, um mögliche Brandherde genau zu lokalisieren und die Koordinaten an die Feuerwachen weitergeben zu können, damit die aktiv werden konnten.

»Hast du dazu noch Fragen?«

Connor schob die Hände in die Hosentaschen und schüttelte den Kopf. »Ich denke, mir ist alles klar«, sagte er dann. Konnte Patrick ihn jetzt bitte allein lassen?

»Du weißt, dass du hier keinen Internetempfang hast, oder? Du kannst nicht googeln, wenn du etwas nicht weißt. Du bist hier, um einen verantwortungsvollen Job auszuführen.« Patrick beäugte ihn prüfend.

Connor schluckte seinen aufsteigenden Ärger hinunter. »Mein Dad war früher auch Aufseher. Er hat mir schon früh so ziemlich alles beigebracht, was ich jetzt wissen muss. Kein Problem, wirklich.«

»Das wusste ich nicht«, sagte Patrick. Er war der leitende Ranger des Nationalparks und Connor schätzte ihn auf Mitte dreißig, was hieß, dass er in seinem Alter sein musste. Connor hatte vom ersten Augenblick an gewusst, dass er für seinen Job brannte. Der Park und alles, was dazugehörte, bedeuteten ihm viel. Connor respektierte das, trotzdem war er froh, als Patrick sich seine Schirmkappe aufsetzte. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er gleich gehen würde.

»Ich werde sicher einmal in der Woche vorbeikommen, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist.«

»Hast du nicht andere Dinge zu tun?«, fragte Connor.

»Nein. Zufällig nicht«, erwiderte Patrick. Er grinste, tippte sich an seine Kappe und ging zur Tür. »Es gab schon Bären, die es bis hier nach oben geschafft haben«, sagte er in beiläufigem Tonfall. »Immer schön die Augen und Ohren offen halten.«

Connor schnaubte. »Das werde ich mir merken.«

Patrick verließ den Turm und ging die Treppen nach unten. Einige Minuten später sah Connor, wie sein Truck zwischen den Bäumen verschwand. Er war allein.

Endlich.

Er ließ sich auf das Bett sinken, das bereits viele Generationen von Feuerwachturmaufsehern vor ihm benutzt hatten. Schweigend sah er sich in dem quadratischen Raum um. Er hatte es wirklich geschafft. Er war hier und vier Monate in Stille und Frieden lagen vor ihm.

Dank der Beziehungen seines Vaters hatte er den Job problemlos ergattert. Er war eine gute Wahl, denn er brachte all das Wissen mit, das ein Wachturmaufseher so brauchte. So konnte er sich zurückziehen, für sich sein, musste nicht länger in seinem Leben feststecken und so tun, als wäre alles in Ordnung, wo es das nicht war.

Unten in seinem Wohnwagen hatte er genug Vorräte für eine Woche mitgebracht. Er würde einen Teil davon nachher die neunzig Meter nach oben tragen müssen. Er brauchte etwas Nahrung und Wasser für die Tage. Nach Feierabend würde er unten im Trailer kochen.

Es tat gut, kleine Pläne zu machen. Einen Schritt nach dem anderen, bis es irgendwann vielleicht wieder leicht und normal werden würde.

* * *

Die erste Woche verging wie im Flug. Er verbrachte seine Tage damit, die Gegend im Blick zu behalten. Stundenlang konnte er an einer Stelle stehen und mithilfe des Fernglases die Umgebung genau mustern. Er dokumentierte pflichtbewusst das Wetter handschriftlich in dem altmodischen Logbuch, kommunizierte mit den Menschen in der Zentrale und tauschte sich mit anderen Wachturmaufsehern über die aktuelle Lage aus.

Es waren ruhige Tage, die schnell eine gewisse Gleichmäßigkeit bekamen. Connor merkte, wie sein unruhiger Geist leichter wurde, wie er besser atmen konnte und seine Herzfrequenz sich senkte.

Er hatte einen andauernden Muskelkater in den Beinen, von den unendlich vielen Treppenstufen, die er jeden Tag mehrmals auf- und abstieg. Aber es war ein guter Schmerz, denn er bedeutete, dass er lebte.

Das war doch gut, oder?

Connor schenkte sich die dritte Tasse Kaffee ein und machte seine Runde um das Osborne Gerät herum. Er nahm sich Zeit, setzte einen Fuß vor den anderen und suchte den Horizont nach ungewöhnlichen Rauchschwaden ab. Er machte eine kurze Notiz in das Logbuch, dann setzte er sich auf einen der Stühle direkt am Fenster und nahm den Roman zur Hand, den er lesen wollte.

Er hatte jede Menge Bücher hierher mitgebracht. Wenn er alle zu Ende gelesen hatte, könnte er immer noch weitere bestellen. Es war Monate her, dass er zuletzt ein Buch in der Hand gehalten hatte. Seit Gregorys Tod war ihm nicht mehr danach gewesen. Und vorher eigentlich auch nicht.

Der Gedanke setzte sich in seinem Kopf fest. Die Buchstaben verschwammen vor seinen Augen und Connor schlug das Buch schließlich seufzend zu. Stattdessen zog er sein Handy aus der Hosentasche. Hier oben konnte er es nicht brauchen, weil er keinen Empfang hatte, aber das war egal. Das, was er darin lesen konnte, benötigte keine funktionierende Internetverbindung.

Connor rief den Chatverlauf auf, den er inzwischen auswendig kannte. Wieder und wieder las er die einzelnen Worte, suchte nach einem Zeichen, einer Warnung, nach dem Beweis für sein Versagen.

Wie so oft zuvor, fand er nichts. Nur Worte, die nicht aufhörten zu schmerzen.

KapitelZwei

Connor

Addison war ein winziges Städtchen inmitten der Wälder Oregons. Hier gab es einen kleinen Supermarkt, an den ein improvisiertes Diner angeschlossen war, eine Poststelle, eine Tankstelle, einen Laden für Angel- und Wanderbedarf, eine kleine Galerie und weiter draußen einen Campingplatz. Mehr nicht. Die nächstgrößere Stadt war nochmal fünfundvierzig Minuten entfernt und Connor war ohnehin froh, wenn er so wenig Kontakt mit anderen Menschen haben musste wie möglich.

Er schob seinen Einkaufswagen durch die Gänge des Supermarktes und lud die Lebensmittel ein, die er für die kommende Woche dort oben brauchen würde. Die Gänge waren so eng, dass keine zwei Wagen nebeneinander durchgepasst hätten. Aber Connor hatte extra bis kurz vor Ladenschluss gewartet, weil er gehofft hatte, dann allein hier zu sein. Die Straßen von Addison waren längst ausgestorben. Bevor er den Supermarkt betreten hatte, hatte er eine Stunde auf dem Parkplatz verbracht und mit seiner Familie telefoniert.

Natürlich sorgten sie sich um ihn. Natürlich musste er ihnen mindestens dreitausendmal versichern, dass es ihm gut ging. Natürlich aß er genug und hatte den Spaß seines Lebens.

Jetzt war er ausgelaugt und müde, wollte nur noch seinen Kram einkaufen und dann in die sichere Einsamkeit seines Trailers zurückkehren.

Eine Stimme aus dem Kassenbereich ließ ihn aufsehen. Er hatte vorhin schon gesehen, dass Burt, der Besitzer des Ladens, an der Kasse stand. Der ältere Mann war vielleicht etwas brummig, aber doch recht umgänglich.

Connor schob seinen Wagen weiter und fing einen Teil der Unterhaltung auf, die Burt mit irgendjemandem führte.

»Die Leute haben Angst vor dir. Wie wäre es, wenn du endlich deine Sachen packst und hier verschwindest? Du bist der Grund dafür, dass alle Kinder weggesperrt werden.«

»Kann ich bitte einfach mein Zeug bezahlen?«, antwortete eine unbekannte Stimme. Sie war dunkel und Connor rieselte unwillkürlich ein Schauer über den Rücken. Er bog um eine Ecke und erblickte einen riesigen Mann, der vor Burt an der Kasse stand. Seine Schultern waren nach vorn gebeugt und sein massiver Oberkörper steckte in einem rot-schwarzen Flanellhemd. Er trug derangierte Jeanshosen und braune Boots. Sein Bart war wild und lang und genauso dunkel wie seine Stimme.

Fasziniert blieb Connor stehen und starrte den Mann an. Er war der typische Holzfällertyp. Mit einer Axt in der Hand musste er großartig aussehen.

»Ich meine es ernst. Wir beobachten dich. Wir alle. Wenn du auch nur einen Fehler …«

»Weißt du was, Burt? Kein Reiskorn der Welt ist mir diese Unterhaltung wert.« Der Mann steckte sein Portemonnaie weg, machte kehrt und verließ den Laden.

Unheilvolle Stille breitete sich aus und Connor ertappte sich dabei, wie er den Atem angehalten hatte. Langsamen Schrittes näherte er sich der Kasse. Als Burt ihn bemerkte, lächelte er ihn an.

»Guten Abend«, sagte Connor freundlich und legte seine Waren auf das Kassenband, das vollkommen still stand. Er schob die Lebensmittel so weit wie möglich nach vorn und Burt gab die Preise aus dem Kopf in die altmodische Registrierkasse ein.

»Hast du alles gefunden, Junge?«

»Ja. Danke.« Connor stapelte die Waren in die braunen Tüten, die für die Kunden bereitlagen.

»Nimm dich in Acht vor dem.«

Obwohl Connor genau wusste, dass Burt von dem Mann von eben sprach, stellte er sich dumm. »Vor wem denn?«

»Grem.«

»Grem?«

»Der Typ von vorhin. Wir nennen ihn Gremlin. Lebt seit ein paar Jahren dort oben in den Wäldern in einer Hütte. Ganz in deiner Nähe. Ich würde ’ne geladene Waffe unter mein Kopfkissen legen, wenn dieser Kerl mein Nachbar wäre.«

»Eine geladene Pistole unter meinem Kopfkissen halte ich in jedem Fall für eine schlechte Idee«, erwiderte Connor.

»Du machst vielleicht Witze. Aber glaub mir, er ist gefährlich. Und ’ne Schwuchtel. Hat einen Typen umgebracht. War sein Freund oder so. Mit dem stimmt einiges nicht.«

»Ich bin auch ’ne Schwuchtel«, erwiderte Connor beiläufig, während er Dollarnoten aus seinem Geldbeutel zog und sie Burt hinhielt. »’ne Oberschwuchtel«, ergänzte er. »Aber ich bringe niemanden um«, fügte er hinzu und setzte sein freundlichstes Lächeln auf.

Burt starrte ihn einen Moment an, dann verzogen sich seine Lippen zu einem schmalen Strich. Er nahm das Geld, legte es in die Kasse und entnahm sein Wechselgeld.

»Hey. Der Reis … kann ich den haben?« Ohne Burts Antwort abzuwarten, reichte er ihm noch ein paar Dollarnoten und nahm das Päckchen an sich.

»Was willste denn damit?«, fragte Burt misstrauisch.

»Na, essen natürlich.«

* * *

Valen

Er lehnte an seinem Truck und atmete, so tief er konnte. Er schloss dabei die Augen und versuchte, seinen rasenden Puls durch reine Willensanstrengung zu verlangsamen. Es klappte nicht. Tat es nie.

Er konnte atmen und Yoga machen und es versuchen so sehr er wollte. Sein Puls stieg immer in schwindelerregende Höhen, wenn er solche Erlebnisse wie gerade im Laden hatte.

Er wollte etwas kleinschlagen, er wollte Burt etwas an den Kopf werfen, er wollte ihnen allen ins Gesicht schreien, dass sie so nicht mit ihm umgehen durften. Und er wollte ganz klein werden und sich verkriechen, damit ihn niemand sah. Er wollte ein dunkles Loch finden und darin verschwinden.

Er war doch schon beinahe niemand mehr.

Näher kommende Schritte versetzten seinem Herzen ein paar unwillkommene Extraschläge. Er sah sich nicht um, denn er erwartete nicht, dass die Person, die in seine Richtung kam, gedachte, mit ihm zu sprechen.

»Hey, ich glaube, der gehört dir.«

Valen kniff die Augen zusammen und wartete. Niemand sprach mit ihm. Es war ein Irrtum. Das konnte nicht sein.

Bumm. Bumm. Bumm.

Sein Herz raste hart und schnell, sein Puls klopfte unmissverständlich.

Bumm. Bumm. Bumm.

»Ich … ich kann ihn hierher legen, wenn du möchtest.«

Da war ein leichtes Zögern in der Stimme. Eine ungestellte Frage, Unsicherheit.

Bumm. Bumm. Bumm.

Valen hob die Hände an seine Ohren und presste die Augen noch fester zusammen, während sein Herzschlag wie ein Bohrhammer in seinem Kopf wütete. Ihm wurde heiß und er begann zu schwitzen.

Bumm. Bumm. Bumm.

»Also … ist alles okay mit dir?«

Bumm. Bumm. Bumm.

Bella sprang auf. Sie schlug ihre Vorderbeine gegen das Fenster und bellte laut und aggressiv, Sam folgte nur eine Sekunde später. Das Gebell wurde zu seinem neuen Herzschlag. Er hörte Schritte, die sich schnell entfernten, dann war er wieder allein.

Die Hunde beruhigten sich, sein Herzschlag aber brauchte eine Ewigkeit, bis er sich wieder normalisierte. Sein Kopf dröhnte und schmerzte. Irgendwann machte er die Augen wieder auf. Blitze zuckten davor wie eine Stroboskoplampe und er brauchte mehrere Sekunden, bis er seine Umgebung wieder richtig wahrnehmen konnte.

Er lauschte, aber er hörte nichts. Er war wieder allein.

Als er sich umdrehte, lag da eine Reispackung auf dem Dach seines Trucks. Valen riskierte einen Blick, scannte die Umgebung ab, doch er konnte nichts Verdächtiges entdecken. Er war allein. Hier war niemand.

Nur er, die Hunde und der Reis.

KapitelDrei

Connor

Der Tag, an dem seine Freundlichkeit ihm fast zum Verhängnis geworden wäre, lag nun etwas mehr als eine Woche zurück. Es war nur eine Packung Reis gewesen, und er hätte fast mit dem Leben dafür bezahlt. Diese Bestien, diese monströsen Monster, hätten ihn bei lebendigem Leib verspeist, wenn nicht noch eine Glasscheibe zwischen ihnen gewesen wäre.

Aber er war nochmal davongekommen und seine Abneigung Hunden gegenüber hatte ein vollkommen neues Level erreicht. Es hätte witzig sein können, denn seine Familie hatte stets Hunde gehalten. Keine kleinen Miniköter. Richtige Hunde. Mit langen Beinen und Zähnen, die einem wehtun konnten. Keiner der Hunde hatte ihm je etwas getan.

Im Gegenteil. Die Tiere waren ihm stets nachgelaufen, als würden sie seine Abneigung gegen sie spüren. Als wollten sie ihn davon überzeugen, dass sie wirklich liebenswerte Kreaturen waren und dass sie sich seine Zuneigung verdienen würden, egal was sie dafür tun mussten.

Doch Connor hatte sich nie dazu überwinden können, den Hunden tiefere Gefühle entgegenzubringen. Sie lebten in dem Haus, in dem er aufgewachsen war, sie waren Teil der Familie, doch Connor hatte sie hartnäckig ignoriert.

Und jetzt hätten zwei solcher Exemplare ihn beinahe getötet. Einfach so. Und ihr Besitzer, dieser riesenhafte Mann, hatte einfach danebengestanden und sich die Ohren zugehalten.

Alles war so schnell gegangen und als die beiden Viecher sich geradezu auf ihn gestürzt hatten, war er einfach davongerannt.

Diese Woche war der Mann nicht im Supermarkt gewesen, und Connor hätte ihm auch keinen Reis nach draußen gebracht, selbst wenn er dafür seinen Hungertod hätte abwenden können. Er würde sich schön weit von ihm fernhalten.

Patrick hatte ihm auf seinem wöchentlichen Kontrollbesuch verraten, dass dieser Einsiedler, wie er ihn nannte, einige Meilen westlich von ihm lebte, und Connor hatte beschlossen, dass er während seines Aufenthaltes hier keine Wanderungen in westliche Richtung unternehmen würde. Es gab noch drei andere Himmelsrichtungen, in denen er die Umgebung erkunden konnte. Westen fiel weg wegen gefährlicher Wesen.

Connor schulterte seinen Rucksack und lief los. Nordwärts. Er hatte sich eine anspruchsvolle Tour ausgesucht, eine von vielen, die Patrick ihm empfohlen hatte. Es war noch gar nicht so lange her, dass er ziemlich sportlich gewesen war. Aber dann war es nötig gewesen, dass er zu Hause blieb und sich um Gregory kümmerte, also war er nicht mehr so oft laufen gegangen. Greg wollte nicht mit ihm wandern gehen. Und ins Fitnessstudio auch nicht.

Und irgendwann waren Spaziergänge, abends in der Dunkelheit, das einzige gewesen, wozu er seinen Mann hatte überreden können.

Heute wollte er über eintausend Höhenmeter überwinden. Er erhoffte sich eine fantastische Aussicht über den Umpqua Nationalpark, auch wenn er schon seit zwei Wochen täglich einen unbeschreiblichen Ausblick genießen durfte.

Er setzte einen Schritt vor den anderen und versuchte, ein ruhiges, gleichmäßiges Tempo zu finden. Hin und wieder machte er Fotos mit seiner Kamera. Unten, in Addison, hatte er Internetempfang, dort würde er die Bilder in seine Cloud übertragen. Hier oben genoss er jetzt einfach nur die Wanderung.

Es wurde zunehmend steiler und die Wege waren nicht immer einfach zu begehen. Connor überlegte, ob er Patrick darauf aufmerksam machen sollte, dass es in dieser Hinsicht noch Verbesserungspotential gab, verwarf den Gedanken aber wieder. Patrick würde ihm den Arsch aufreißen, wenn er seine Arbeit kritisierte. Und Connor hing an seinem Arsch. Oberschwuchteln hingen eben an ihren Ärschen.

Connor grinste bei seinem Gedanken, wischte sich den Schweiß von der Stirn und ging weiter.

Kurz nach dem Mittag erreichte er den Gipfel und damit den Höhepunkt seiner Wanderung. Er betrachtete die Umgebung und genoss den wundervollen Ausblick. Er wünschte sich, Greg wäre bei ihm und könnte mit ihm zusammen die gigantische Schönheit der Natur betrachten. Er wünschte sich diesen Moment mit ihm, obwohl er gleichzeitig wusste, dass Greg nie mit ihm hier hoch gekommen wäre. Nicht mal an guten Tagen, und auch nicht, bevor die schlechten Tage überhandgenommen hatten. Greg war kein Wanderer gewesen. Er hatte saubere Hotelbetten bevorzugt. Er hatte Museen geliebt und war unglaublich gern ins Theater gegangen. Connor hingegen campte gern. Er liebte Überraschungen und Abenteuer. Und er hatte nichts dagegen, sich schmutzig zu machen.

Seufzend sah Connor in die Ferne, betrachtete die teils weißen Spitzen der umliegenden Berge, die Kilometer um Kilometer Wald, die sich vor seinen Augen ausbreiteten.

Er wünschte sich, er hätte nur einmal so eine Wanderung mit Greg gemacht, vielleicht würde er ihn dann jetzt hier bei sich spüren, in seinem Herzen, direkt unter seinem Ring.

Weil ihn die Schwermütigkeit seiner Gedanken nur noch trauriger machte, setzte er sich irgendwann in Bewegung. Seine Euphorie war verschwunden und so machte er ohne jegliche Emotion einen Schritt nach dem anderen.

Ein Geräusch in den dichten Büschen vor ihm ließ ihn aufsehen. Es gab viele wilde Tiere im Nationalpark. Und irgendwo dort vorne war eines. Connor tastete nach dem Bärenspray, das er in der Hosentasche bei sich trug, und dann begann er zu singen. So laut und schräg wie möglich, in der Hoffnung, dass das Tier die Flucht ergriff.

Sein Herz sank, als er wieder ein Rascheln hörte. Es klang jetzt näher als eben noch. Connor wich langsam zurück, während er noch lauter sang und das Bärenspray mit der Hand fest umfasste.

Wieder ein Rascheln, dieses Mal von der Seite. Ein Kopf durchbrach das Unterholz und sprang hervor. Connor schrie auf, als er sah, dass es sich nicht um einen Bären handelte, der sich soeben auf ihn stürzte. Es war ein Wolf.

Er wurde von einem verdammten Wolf angegriffen!

Connor fiel zu Boden, rutschte hektisch ein paar Meter weit rückwärts, dann rappelte er sich auf. Das Bärenspray war ihm aus der Hand gefallen, aber er hatte jetzt keine Zeit, danach zu suchen. Er rannte los, den Weg zurück, den er gekommen war. Ein angstvoller Blick über die Schulter zeigte ihm, dass sich ein zweiter Wolf zu dem ersten gesellt hatte. Beide Tiere rannten mit raumgreifenden Schritten hinter ihm her. Ein verdammtes Wolfsrudel verfolgte ihn!

Sie waren riesig. Niemand hatte ihm gesagt, dass Wölfe so riesig sein konnten, nicht mal sein Vater.

Connor rannte weiter und entschied sich schließlich für die Flucht ins Unterholz. Dort würde es den Tieren schwerer fallen, ihm zu folgen. Er stolperte über dichtes Astwerk und rutschte auf moosigen Flächen aus, die sich auf enormen Baumwurzeln gebildet hatten. Viel zu schnell und unkontrolliert schlitterte er einen steilen Abhang hinunter. Er stützte sich immer wieder an Baumstämmen ab, ihm schlugen Zweige ins Gesicht, hinter ihm hörte er das Hecheln und Bellen der Wölfe.

Connor warf einen Blick zurück, übersah eine Wurzel und verlor den Halt. Er überschlug sich und wurde den Abhang hinuntergeschleudert. Er schützte seinen Kopf mit den Armen und hoffte einfach, dass er nicht gegen einen Baumstamm prallen würde, denn dann wäre es vermutlich mit ihm vorbei.

Er hatte keine Ahnung, wie lange sein Fall andauerte, aber auf jeden Fall lange genug, dass ihm sämtliche Knochen im Leib schmerzten, als er schließlich liegenblieb. Selbst wenn die Wölfe sich im nächsten Moment auf ihn gestürzt hätten, er hätte sich nicht wehren können.

Connor blieb liegen, bis das Echo seines Sturzes aus seinem Kopf verschwunden war, dann zog er langsam die Arme zurück und atmete leise ein und aus. Er lauschte auf Geräusche, die ihm sagten, dass die beiden Bestien noch immer in der Nähe waren, aber da war nichts. Es herrschte einfach nur Stille.

Connor setzte sich langsam auf. Ihm tat alles weh. Jedes Körperteil, jeder Muskel und jede noch so kleine Verbindung, die sein Skelett zusammenhielt. Sein Brustkorb schmerzte beim Einatmen und auch beim Ausatmen, was echt scheiße war.

Connor stand langsam auf, fluchte im nächsten Moment und sank wieder zu Boden, als sein Fußknöchel einfach so unter ihm nachgab.

Verdammt.

Connor öffnete mit einem leisen Aufschrei die Schnürsenkel seines Wanderschuhs und zog die Socke ein stückweit herunter. Die Haut über seinem Knöchel schimmerte bereits in hellen blauen Farben.

Connor sah sich um. Er saß mitten im Wald, war meterweit einen Hang hinuntergefallen und hatte keine Ahnung, wie er zum Turm und zu seinem Trailer zurückkommen sollte. Was, wenn der Fuß gebrochen war?

Connor sah seine schöne Arbeitsstelle schon flöten gehen, weil er mit einem gebrochenen Fuß wohl kaum die neunzig Meter nach oben steigen konnte.

»Fuck!«, fluchte er, grub eine Hand in den weichen Waldboden und schleuderte eine Mischung aus Tannennadeln und Erde durch die Luft. »Fuck, fuck, fuck!«

Ein Geräusch ließ ihn aufsehen. Er riss die Augen auf, als die beiden monströs riesigen Wölfe direkt auf ihn zugerannt kamen. Connor hatte keine Ahnung, wie sie nach unten gekommen waren, aber er schien ja eine unglaublich verlockende Mahlzeit darzustellen.

»Haut ab!«, schrie er und warf eine weitere Handvoll Erde nach den beiden Tieren, die jetzt in einiger Entfernung stehen blieben. Ihre Ohren zuckten und plötzlich sahen sie ins Unterholz direkt neben sich. Eine weitere riesenhafte Gestalt schälte sich aus der Dunkelheit hervor und einen Moment lang befürchtete Connor, dass da jetzt doch noch ein Grizzly auf ihn zukam.

Aber dann erkannte er zu seinem Erstaunen den Mann aus dem Supermarkt. Er war wirklich riesig. Sein langer, beinahe schwarzer Bart, die breiten Schultern, die muskulösen Arme, das alles sorgte dafür, dass Connor sich nicht sonderlich wohlfühlte.