Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Korrektur Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

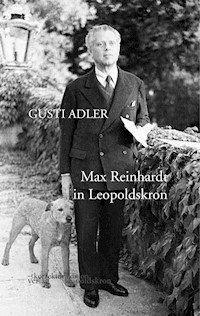

Die Erinnerungen der langjährigen engsten Mitarbeiterin Max Reinhardts an den bedeutenden Theatermann - ein faktenreiches, packendes, menschlich ergreifendes Charakterportrait aus unmittelbarer Nähe, das aufgrund der Einbeziehung zahlreicher noch von der Hand Max Reinhardts stammender biographischer Aufzeichnungen, Briefe und Reden ein unschätzbares Dokument zur Theater- und Zeitgeschichte dieses Jahrhunderts darstellt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 566

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Erste Wiederauflage 2021 © Korrektur Verlag Mattighofen∙Wien 2021

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Satz und eBook Erstellung: Aumayer Druck & Verlag, Munderfing

ISBN: 978-3-9519832-5-7

Zum Geleit

Als die Salzburger Festspiele 1920 ihren Anfang nahmen, saß ich noch auf der Bank der Realschule, aber wir paar literaturbeflissenen und theaterbegeisterten Schüler bewogen unseren Professor, in der Deutschstunde mit uns den Jedermann zu lesen. Und selbstverständlich sahen wir die Aufführung auf dem Domplatz. Als 1922 das Salzburger Große Welttheater in der Kollegienkirche aufgeführt wurde, gelang es mir mit einem meiner Schulfreunde als Statist angenommen zu werden. Ich wollte vor allem Max Reinhardt aus der Nähe erleben. So begann meine »Karriere« bei den Festspielen. Damals sah ich in dem weiten Raum der Kollegienkirche den »Professor« zum ersten mal bei der Probenarbeit. Während die Schauspieler auf der mit scharlachrotem Stoff ausgeschlagenen Bühne agierten, standen wir herum und beobachteten, wie die Hilfsregisseure als eilfertige Boten zwischen der Bühne und dem Sitz des allgewaltigen Meisters hin und her liefen. Dass auch Haltung und Bewegung von uns bedeutungslosen Statisten gründlich geübt und mehrmals unser Auftritt wiederholt wurde, machte auf uns großen Eindruck. Und obwohl wir längst hätten heimgehen können, blieben wir staunend und hingerissen sitzen, als Max Reinhardt jene berühmt gewordene Szene endlos probte, in der der Tod, von dem hochgewachsenen schlanken Luis Rainer dargestellt, die einzelnen Figuren, den König zuerst, abholt, eine unheimliche tänzerische Szene, begleitet von dumpfem Trommelschlag. Der von Statur eigentlich kleine Professor, als Mittelpunkt dieser Proben, von dem aus jedes Wort und jede Geste geordnet wurde, faszinierte uns junge Leute, wenngleich wir das Welttheater mit einer Skepsis verfolgten, wir, die wir die ekstatischen Verse und die aufwühlenden Dramen der Expressionisten begeistert lasen, so dass uns die allegorischen Gestalten der Hofmannsthalschen Richtung gekünstelt und blutleer erscheinen mußten.

Außer einigen von uns Jungen interessierten sich die meisten Salzburger eigentlich wenig für diese Aufführungen, und ich erinnere mich, stets eher ablehnende Meinungen zu den Festspielen gehört zu haben. Freilich, die Sorgen und Entbehrungen jener Jahre drückten die Menschen nieder. Was ist seither aus diesen Festspielen geworden! Wie wir wissen, hat Reinhardt die ersten Schritte unternommen, um Festspiele in Salzburg zu schaffen, ehe noch die Salzburger Festspielhausgemeinde gegründet worden war. Noch bedeutsamer aber war es, daß er – ohne daß zureichende Voraussetzungen bestanden hätten – zu spielen begann, den Jedermann auf dem Domplatz inszenierte, mochten auch Lebensmittelmangel, Geldschwierigkeiten und all die Not der Nachkriegszeit ein so kühnes Unternehmen erschweren. In Salzburg entstanden einige seiner bedeutendsten Inszenierungen, und Max Reinhardt war es, der die Felsenreitschule, vor allem durch die Aufführung von Goethes Faust, den Festspielen als Spielplatz gewann. Mag manche Inszenierung, zeitbedingt wie alles Theater, in der Erinnerung schöner und größer erscheinen, Salzburg dankt Max Reinhardt, daß diese Festspiele Wirklichkeit wurden, dass die Idee nicht wie vorher mancher Elan im damaligen provinziellen Klima Salzburgs versandete, sondern mit großzügigem Wagemut das erste Ereignis gesetzt wurde, das heilige Feuer für dieses Fest der Musik und des Theaters in der Mozartstadt entzündet wurde. So werden die Erinnerungen von Gusti Adler, die durch zwei Jahrzehnte den Meister als seine getreue Mitarbeiterin begleitete, gerne aufgenommen werden als ein wertvolles Dokument, das ein faktenreiches Porträt Max Reinhardts aus nächster Nähe wiedergibt.

Der Initiative der Max-Reinhardt-Forschungs- und Gedenkstätte, Salzburg – Frau Dr. Gisela Prossnitz und Frau Dr. Edda Fuhrich-Leisler –, ist es zu danken, daß es anläßlich des 6o jährigen Jubiläums der Salzburger Festspiele und des 90. Geburtstags von Gusti Adler zur Herausgabe der vorliegenden Publikation kommen konnte.

Mögen die Erinnerungen Gusti Adlers an den bedeutenden Theatermann Max Reinhardt allen Freunden des Theaters und der Salzburger Festspiele Freude bereiten.

Landesrat a. D. Josef Kaut

Präsident der Salzburger Festspiele

Ich danke Frau Dr. Gisela Prossnitz, Frau Dr. Edda Fuhrich-Leisler und Herrn Dr. Bernhard Struckmeyer für ihre wertvolle Hilfe.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Leonhard M. Fiedler, dessen unermüdliche Hilfsbereitschaft und Ermutigung das Entstehen dieses Buches ermöglicht hat.

Augusta C. Adler

Das atemlose Leben

Als ich am 13. August 1919 mit Max Reinhardt und Helene Thimig durch die Leopoldskroner Allee lief, ahnte ich nicht, wohin wir liefen. Ich ahnte nicht, dass dieser etwas atemlose Lauf der Beginn von zwanzig Jahren ähnlicher Atemlosigkeit sein würde, daß alles, was Max Reinhardt unternahm – ob es in seiner künstlerischen Arbeit oder in rein persönlichen Angelegenheiten war –, immer unter Hochdruck stand, dass es ihm schwerfiel, pünktlich zu sein, dass ihm diese Spannung, so anstrengend sie oft sein mochte, für seine schöpferische Arbeit notwendig war.

An diesem Augusttag handelte es sich allerdings nur darum, die Dampftramway von Salzburg nach Morzg zu erreichen. Ich hatte Reinhardt soeben in der Leopoldskroner Allee kennengelernt, nachdem mich ein Telegramm von Helene Thimig aus Tirol nach Salzburg gerufen hatte. Nun liefen wir. Atemlos erreichten wir die kleine Haltestelle, als der Zug gerade einfuhr. Atemlos saßen wir dann im altmodischen Waggon und lachten. Wir lachten noch, als wir in Morzg ausstiegen und beim »Schinnerl« Kaffee tranken und Guglhupf aßen. Wir lachten viel – trotz aller Nachkriegssorgen – in diesen ersten jungen, unbeschwerten Jahren, die an diesem Nachmittag begannen. In späteren Zeiten wurde das Lachen immer seltener, bis es Max Reinhardt in der Emigration vollkommen verging. Ein ernstes Gespräch folgte, in dem mir Max Reinhardt auseinandersetzte, was er von seiner Privatsekretärin – bis dahin hatte er keine gehabt – erwartete. Es war viel, aber bloß die Keimzelle späterer Wirklichkeit, denn das Schreiben von Briefen sollte nur der geringste Teil meiner Arbeit für ihn werden. Die Hauptaufgaben der nächsten Jahre waren Verhandlungen mit Behörden, Architekten und Theatern sowie die Auswahl von Bibliotheksmaterial, der Einkauf von Büchern und Kunstgegenständen auf Auktionen und – vor allem – selbstverständlich die Anwesenheit bei Proben, um Reinhardts Bemerkungen und Anweisungen festzuhalten.

Er hatte damals gerade das Schloß Leopoldskron bei Salzburg erworben. In langen Nächten arbeitete er die Einzelheiten für Umbauten im Schloß aus, zeichnete, gab dem Gärtner Richtlinien und Pläne für die Ausgestaltung des Parks. Meine Aufgabe wurde es, über der Durchführung zu wachen, Handwerker ausfindig zu machen, denen alte Tradition noch im Blute lag, die so arbeiteten wie ihre Vorväter. Unermüdlich suchten wir nach Sandsteinstatuen und barocken »Zwergeln« für den Park, nach Bildern und Möbeln, die sich in den gegebenen Rahmen des Schlosses einfügen sollten. Es wurde Reinhardt, der von der Bühne her an eine schnelle Verwirklichung seiner Träume gewohnt war, unendlich schwer, auf das langsamere Tempo der Bauarbeiter, Stukkateure und Kunstschlosser umzuschalten, auf das Wachsen von Bäumen und Sträuchern warten zu müssen – atemlos zu warten!

Im Lauf der Jahre zwang ihn seine Arbeit oft, viele Monate fern von Salzburg, in Berlin, Wien oder auf Gastspielreisen zuzubringen. Aber der Gedanke an Salzburg lief wie in Terzen unaufhörlich mit. Das bewog ihn – dem Briefeschreiben verhaßt war –, lange, oft dreißig Seiten lange Briefe zu schreiben, in denen er mir seine Wünsche auseinandersetzte. Denn in diesen ersten Leopoldskroner Jahren mußte ich Wochen und Monate in Salzburg sein und die volle Verantwortung für alles tragen. Als Reinhardt später seinem Garten noch einen Tierpark einfügte, ließ er mich bei Hagenbeck in Hamburg Flamingos, Pelikane, Reiher und exotische Enten einkaufen. »…aber vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen!« rief er mir beim Abschied noch zu. So sehr beschäftigte ihn das Schicksal dieser Vögel, daß er sich einmal – mitten in angestrengtester Probenzeit – telegrafisch von mir einen ausführlichen Brief über die Flamingos erbat, den er dann mit einem warmen Danktelegramm erwiderte.

Der Erwerb Leopoldskrons und die Gründung der Salzburger Festspiele bedeuteten für Reinhardt ein Nachhausekommen. In Salzburg hatte er seine künstlerische Laufbahn begonnen, und er hat später oft gesagt, daß er in seinem Leben nie wieder so glücklich gewesen sei wie damals.

Reinhardts Jugend kenne ich natürlich nicht aus eigenem Erleben. Aber ich kenne sie aus seinen Erzählungen und aus den Schilderungen seiner Verwandten. Und vor allem bin ich durch Reinhardts Auftrag auch mit dieser frühen Zeit vertraut: Als er um 1940, im amerikanischen Exil, beabsichtigte, seine Autobiographie zu schreiben, bat er mich, dafür Recherchen anzustellen und Dokumente zu sammeln. Vieles davon ist in die folgenden Kapitel eingegangen.

Hollywood, im Frühjahr 1980

Augusta C. Adler

Was die Zukunft anbelangt, glaube ich gewiß, daß die Sonne wieder aufgehen, die Glocken wieder läuten, die Menschen wieder zusammenkommen, die Erzbistümler wieder Grüß Gott sagen werden, daß auch der Teufel eines schönen Tages wieder heimgehen wird, um seine eigene Großmutter zu fragen, wer ihn gemacht hat, und daß endlich statt Blut wieder Wein fließen wird. Aber: ’s wird halt anders sein und mir wer’n nimmer sein.

Santa Monica, 24. März 1942

M.R.

Kindheit

Max Reinhardt wurde am 9· September 1873 in Baden bei Wien geboren. Seine Eltern, der Kaufmann Wilhelm Goldmann und seine Frau Rosa, waren jung: der Vater 27 Jahre, die Mutter 22 Jahre alt. Sie verbrachten die Ferien des Jahres 1873 in Baden, einem kleinen Kurort in der Nähe von Wien, wo die Hitze der Sommermonate weniger fühlbar war. Eingebettet in Weinhügeln lag die Stadt mit ihren einstöckigen gelbgetünchten Häusern, ihren Gartenhöfen, dem Kurpark mit seinem Musikpavillon und dem alten Kurhaus. Max Reinhardt hat dem josefinischen Zauber seines Geburtsortes viele Jahre später in seiner Fledermaus-Inszenierung ein Denkmal gesetzt.

Goldmanns lebten in Wien. Reinhardt nahm dieses Wien, in dem er seine Jugend verbrachte, mit allen Sinnen auf: in Musik, Farbe, Tanz, jahrhundertealtem Prunk und einer Fröhlichkeit des täglichen Lebens, die, getragen von den Walzern, die Strauß dazu komponierte, alles beschwingte.

Das Kind hörte noch die melodischen Rufe der Straßenhändler – ob es nun Lavendelfrauen, Lumpensammler, Scherenschleifer, Maronibrater oder Würstelhändler waren. Es gab kaum einen Hof, aus dem nicht die zitternden Töne des alten »Werkel« ertönten. Einzigartig waren die Volkssänger, in denen die Kunst der improvisierenden Komödianten weiterlebte. Sie sangen populäre Lieder, meist im Dialekt. Die Burgmusik zog mit klingendem Spiel vorbei, begleitet von Kindern und schaulustigen Wienern.

Zu den frühesten Erinnerungen Max Reinhardts gehörte der Balkon der Goldmannschen Wohnung in der Schönbrunner Straße 22 (heute Mariahilferstraße 150). Wie aus einer Theaterloge konnte man von dort aus die wunderbarsten Aufzüge von Hofwagen und Equipagen beobachten. Der Kaiser und seine Hofleute fuhren vorbei, auf dem Wege nach Schönbrunn. Da sah man die Burggendarmen mit fliegenden Federbüschen, die ungarische Leibgarde mit ihren Pantherfellen, Hochzeitszüge und Prozessionen, vor allem aber die Fronleichnams-Prozession, die dem Kinde einen unauslöschlichen Eindruck hinterließ. Zu Pfingsten dann die Firmlingswagen, flieder- und maiglöckerlgeschmückt, von eleganten Schimmeln gezogen. All das rauschte hier vorbei, den Kindern zur Freude. Denn Max und sein jüngerer Bruder Edmund hatten diesen Balkon zu ihrem liebsten Spielwinkel gemacht. Dort war eine Geborgenheit, in der man spielen konnte. Nicht nur im Sommer. Geheimnisvoller noch im Winter, wenn der Balkon verschalt war und dichter Schnee auf den Brettern lag. Gedämpft drang dann der Lärm der Straße, das Trappeln der Pferde auf dem Granitpflaster, das Rollen schweren Fuhrwerks im Schnee, herauf. Und einmal, ein unvergesslicher Eindruck: Fackeln. Straßenarbeiter gruben im flackernden Licht einen tiefen Schacht. Dieses Schauspiel versetzte das Kind Max in helle Aufregung. Weder Bitten noch Drohungen waren imstande, ihn vom Balkon hereinzulocken.

Max liebte Edmund über alles. Er selbst war schweigsam, Edmund sprach überhaupt kaum. Zwei stille scheue Kinder. Aber sie verstanden einander und spielten zusammen Theater. Zuerst Puppentheater: Kinderstücke, Das tapfere Schneiderlein und andere Märchenspiele. Schließlich aber spielten sie selbst, in selbstgemachten Kostümen. Die Mutter Max Reinhardts hat noch im späten Alter erzählt, wie sie ihn, den verschlossenen Jungen, der fast nichts sprach, bei einem Spiegel überraschte, vor dem er agierte und deklamierte. Die Vorfreude am Herstellen der Kostüme und Dekorationen war zum mindesten ebenso groß wie das Beglückende der Aufführungen.

Es war eine verträumte, beseligende Zeit. Nur Klavierstunden, die zur damaligen Erziehung gehörten, bedeuteten eine unliebsame Unterbrechung. Max hat es im Klavierspielen nie weit gebracht, so groß seine Freude an Musik in seinem späteren Leben war. Damals beglückten ihn die Spiele mit seinem Bruder und Bücher, die ihm unausdenkbare Wunder offenbarten.

Die Schule zerstörte dieses Paradies. Eintönigkeit, Zwang, Strenge, keine Spiele, geschweige denn Theater! Zu dieser Zeit gab es keinen Sport, nur anstrengendes, freudloses Turnen in einem Saal, dessen Geräte zu Folterinstrumenten für das Kind wurden.

Trotzdem gab es selbst in diesen Jahren Lichtblicke. In der vollkommen theaterfremden Familie war eine Tante, die Schwester von Reinhardts Mutter, die das Theater liebte. Sie lebte in Brünn. Wenn Max und Edmund mit ihren Eltern sie dort besuchten, wurden sie abwechselnd ins Theater mitgenommen. Der Stammsitz der Tante war neben einer Säule, und dadurch war etwas Raum da für ein Kind, das dort neben ihr stehen konnte.

Rot und gold schimmert der Zuschauerraum. Es riecht nach Theater. Das Summen der vielen Menschen – die Klingelzeichen – die zögernde Stille – der geschlossene Vorhang – das langsame Dunkelwerden – die überwältigende Seligkeit der Erwartung – das klopfende Herz – und dann Licht, Erfüllung – das Spiel! Zum ersten Mal wirkliches Theater! Ein entscheidendes Erlebnis in dieser Kindheit – eine Brücke in die Zukunft.

Noch ein Ereignis fällt in diese Brünner Zeit. Den Kindern ist in der Kleinstadt mehr Freiheit gegeben. Sie geraten in die Nähe des Theaters, das sie unwiderstehlich anzieht, selbst wenn es geschlossen ist. An dem einen, dem schicksalsschweren Tag aber ist eine Türe offen. Eine Gruppe ernster Männer – vermutlich der Bürgermeister und andere Amtspersonen –, eine Kommission, hat sich bei diesem Eingang versammelt, um einen Inspektionsgang durch das neuerbaute Theater zu machen. Max und Edmund schließen sich an. Ihre Schüchternheit weicht dem übergroßen Wunsch, das Innere des Theaters zu sehen. Niemand beachtet die beiden Kinder, die ernst und interessiert den Besprechungen zuhören. Man vermutet wohl ihren Vater in einem der Beamten. So sehen Max und Edmund zum ersten Mal ein Theater vom tiefsten Keller bis auf den höchsten Schnürboden, Bühne und Zuschauerraum, Garderoben und Foyer. Für die Kinder ist es eine Offenbarung, von der Edmund Reinhardt noch am Ende seines Lebens ergriffen spricht. Der erste unabhängige Schritt. Zusammen. Was sie hier gemeinsam erleben, gräbt sich unauslöschlich in ihre leidenschaftlich empfänglichen Kinderseelen. In dieser Sternstunde wurde der Keimsamen für alles Künftige in sie versenkt. Er sollte viele Jahre später aufgehen und einzigartige Früchte tragen. Ein Vorhang hat sich gelüftet, etwas zog vorüber wie ein Traum – in ahnungsvoller Ferne.

Nur zu schnell hatte sich der Vorhang wieder geschlossen, und es sollte lange dauern, ehe er wieder aufgehen würde. Eine freudlose Schulzeit, quälend für ein phantasievolles Kind, zog sich durch die nächsten Jahre.

Max war der älteste von sieben Geschwistern. Die Verwandten seiner Mutter, sein Vater und dessen Brüder: alle waren wohlhabende Geschäftsleute. Viele Jahre hindurch hatten sie ein behagliches, sorgloses Bürgerdasein geführt. Nach 1870 geriet Österreich in finanzielle Krisen, die sich in dem Schicksal jedes einzelnen auswirkten. Infolge des Börsenkraches vom 9· Mai 1873 musste auch die Firma von Max Reinhardts Vater Konkurs anmelden. Man sah sich zu Einschränkungen gezwungen. Wilhelm Goldmann blickte sorgenvoll in die Zukunft. Vor allem galt es nun für seinen ältesten Sohn, nach Beendigung der Schulzeit einen Beruf zu finden. Es erschien ihm als ein großer Glücksfall, dass er Max in einer Bank unterbringen konnte. Diese Lehrzeit gehört wohl zu den härtesten Prüfungen, die Reinhardt je auferlegt wurden. Schwer lasteten auf ihm die Hoffnungen, die sein Vater in ihn setzte. Er liebte seinen Vater, die bedrängte Lage der Familie war ihm bewusst, aber die Leere dieser Tage war tödlich. Um diese Zeit hatte er das Theater entdeckt, und der Wunsch, selbst Schauspieler zu werden, beherrschte ihn. Er hat beschrieben, wie er seiner selbst zum ersten Mal bewusst wurde:

Ich war ein stiller, sehr scheuer Bub. An das erste Mal, wo ich, fast unbewußt, »aus mir herausging«, erinnere ich mich genau. Ich war auf einem Sängerfest im Prater – natürlich auf der Galerie. Plötzlich erschien der alte Kaiser. Der ganze Saal tobte und schrie vor Begeisterung. Und plötzlich, völlig erstaunt, hörte ich mich mitschreien und mitjubeln, hingerissen von der allgemeinen Aufregung und gänzlich ohne jede Scheu.

Er begann nun, soweit sein bescheidenes Einkommen es ihm erlaubte, auf Stehplätze ins Theater zu gehen. Er studierte Rollen, in einer Einsamkeit, die ihn erstickte. Ein Schauspieler ohne Zuschauer, ohne Echo … So war er, kaum der Schule entwachsen, in entscheidenden Jahren seiner Entwicklung, gehemmt, in eine Umgebung gezwängt, die ihm wesensfremd war, deren Plattheit ihn anwiderte, nicht imstande, die Pflichten, die ihm auferlegt waren, zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten zu erfüllen. Man beklagte sich über seine Zerstreutheit, sein verträumtes Wesen.

Der Familie Max Reinhardts war das Theater so fern wie der Mond. Sie wussten zwar, dass es aufleuchtet, wenn die Sonne untergeht – aber das war auch alles. Trotzdem waren sie geborene Zuschauer. Sein Vater, ein äußerst stiller Mensch, konnte wunderbar lachen. Er war sehr beliebt, wie alle guten Zuhörer. Die stärkste Persönlichkeit in diesem großen Familienkreis von Onkeln, Tanten, Nichten und Neffen war wohl Reinhardts Großvater. Er war überaus fromm, beinahe orthodox, und von einer einzigartigen ewigen Heiterkeit. Er betete immer. Wenn die Kinder zu ihm kamen, segnete er sie. Dabei war er völlig ausgeglichen und voll Humor. Fasttage waren für ihn strengstes Gesetz. Niemals aß er auswärts, selbst nicht bei seiner engsten Familie. Er wurde 98 Jahre alt, bis zu seinem Tode von seiner Tochter Julie betreut. Ihr Wesen war dem seinen diametral entgegengesetzt. Sie war in dieser stillen Familie die einzige, die vollkommen aus dem Rahmen fiel: ein Feuerbrand, eine Ekstatikerin. Ihre Reaktion auf kleinste Ereignisse war immer hochdramatisch. Sie war in ihrem Schmerz und in ihrer Freude höchster Steigerungen fähig. Sie war es auch, die seherhaft das Genie ihres Neffen Max erkannt und ihm die Erlaubnis seines Vaters erwirkt hatte, ihn Schauspieler werden zu lassen.

Bis in ihr hohes Alter zehrte sie noch an der stolzen Freude über diese Tat und erzählte immer wieder, mit der Dramatik, die ihr eignete, wie sich dieses Ereignis abgespielt hatte: Eines Tages begegnete sie ihrem Bruder Wilhelm, Reinhardts Vater, in der Alser Straße. Mit gesenktem Haupt ging er an ihr vorbei, ohne sie zu sehen. Sie hielt ihn an und fragte: »Was fehlt dir denn? Zählst du die Pflastersteine?« »Max macht mir Sorge«, erwiderte er. »Man ist unzufrieden mit ihm. Er ist zerstreut und lustlos bei seiner Arbeit.« Seine Schwester sagte: »Lass mich mit ihm sprechen.«

So kam es zu dieser Unterredung in der Wohnung der Eltern. Auf ihre Frage, was ihn bedrücke, antwortete Max: »Tante Julie, ich will Schauspieler werden.« Er gestand ihr auch, dass er schon seit einiger Zeit heimlich lerne.

»Willst du mir etwas vorsprechen?« Da habe sich Max, den sie immer nur als schüchternen, verschlossenen Jungen gekannt hatte, mit einem Schlag verändert: er stand vor ihr, mit blitzenden Augen, und eine Stimme, die sie noch nie gehört hatte, sprach aus ihm mit einer Leidenschaft, die sie erschütterte. Vergessen war alles: seine Zurückhaltung, sein bedrücktes Wesen. Marc Antons Rede füllte die Enge des Zimmers – sie wurde zu einer Fanfare, die ein Schicksal entschied. Tante Julie, deren Feuergeist ihm so nahe war, umarmte ihn. Vater und Großvater hatten im Nebenzimmer, das nur durch einen Vorhang getrennt war, zuerst erschrocken, dann ergriffen zugehört.

Reinhardts Vater ließ sich nun durch seine Schwester überzeugen, dass Max Schauspieler werden müsse. Max Reinhardt hat ihr das nie vergessen. Er hat sie bis zu ihrem Tode erhalten und immer getrachtet, ihr über schwere Zeiten, Krankheit und Wohnungsnot hinwegzuhelfen. Ihr Verständnis für ihn in seinen Jugendjahren entsprang wohl einer latenten schauspielerischen Begabung, die ihr angeboren war. Max Reinhardt hat oft darüber gesprochen und darin etwas gesehen, das ihm im tiefsten verwandt war. In zahllosen Briefen, die er im Abreisetrubel, vom Zuge oder vom Schiff aus schrieb, kehrt, mitten in grundlegenden Plänen für die nächste Saison, für Gastspiele und Verhandlungen, die Ermahnung immer wieder, sich während seiner Abwesenheit um Tante Julie zu kümmern und über ihr Wohlergehen zu berichten.

Jugend

Reinhardt begann nun Unterricht zu nehmen. Bei einem Statisten namens Rudolf Perak. Ein Riesenkerl, ein Norddeutscher, der immer viele junge Menschen um sich versammelte, die er aus einem unerfindlichen Grund alle mit »Onkelchen« anredete. Er hatte seinen Schülern nichts zu geben. Ihm selbst war es nie geglückt, eine Rolle zu spielen …

Reinhardt hat nur einen Lehrmeister gehabt: das alte Burgtheater. Er hat über diese Lehrzeit oft gesprochen und auch darüber geschrieben:

Ich bin auf der vierten Galerie geboren. Dort erblickte ich zum ersten Mal das Licht der Bühne, dort wurde ich genährt (für 4o Kr. altösterreichischer Währung pro Abend) mit den reichen Kunstmitteln des Kaiserlich-Königlichen Instituts, und dort sangen an meiner Wiege die berühmten Schauspieler jener Zeit ihre klassischen Sprecharien. Ich könnte ihre wunderbaren Tonfälle noch heute aus dem Gedächtnis aufzeichnen, wenn es für die Melodie des Sprechens allgemein gültige Notenzeichen gäbe. Das Burgtheater war voll von Stimmen, die wie alte kostbare Instrumente ein unvergleichlich abgetöntes Orchester bildeten. Der Klang kam aus weiter Ferne zu uns, die wir da oben auf dem höchsten Gipfel des Hauses zusammengepreßt standen. Die Worte waren von Shakespeare, Molière, Goethe, Schiller, Calderon, Grillparzer. Wir kannten die Stücke auswendig, aber man konnte alles immer wieder hören und sehen, wie man die Fünfte oder die Neunte Symphonie von Beethoven, Bach, Mozart immer wieder hören kann. Es waren gar nicht die großen Tiraden, sondern ganz einfache Sätze, in denen die stärksten Melodien lagen. Wer sollte glauben, daß ein schmuckloser Satz wie: »Max, bleibe bei mir« in Wallenstein, oder: »Seid Ihr auch wohl, Vater?« eine so tiefe Wirkung ausüben konnten? und doch wußten wir alle, wie Sonnenthal (als Wallenstein) und Lewinsky (als Franz Moor) diese Worte sprachen. Wir kannten nicht nur den Text, wir kannten die Schauspieler auswendig.

Meine Nachbarn, die dicht neben mir gedrängt über die Brüstung hingen, kannte ich kaum, ich sah sie kaum. Sie waren mir fremd. Zwar standen wir zuerst stundenlang auf der Straße zusammen, und manche stellten sich sogar schon in der vorhergehenden Nacht an und standen den ganzen Tag, um die ersten an der Kasse zu sein. Wenn die Türen geöffnet wurden, rasten wir die vier Stockwerke hinauf, übersprangen Stufen, damit wir uns, wenn irgend möglich, die Plätze an der Brüstung sichern konnten. Die Sitzplätze des vierten Ranges waren zu teuer. Man mußte drei bis vier Stunden stehen, und es war eine Erleichterung, wenn man sich wenigstens anlehnen konnte. Es waren fast ausschließlich junge Leute. Zuerst herrschte bei dem Hin- und Herdrängen eher eine feindselig gereizte Stimmung. Es war ein Kampf ums Dasein. Aber sobald es dunkel wurde und der Vorhang aufging, schmolzen wir zu einer geheimnisvollen Einheit zusammen. Wir hörten plötzlich auf, uns zu räuspern, und hingen an der prunkvoll schweren Decke wie regungslose Fledermäuse. Plötzlich verzogen sich 250 Gesichter zu einem Lächeln, dann lief ein Kichern durch die Reihen, und plötzlich brach ein schallendes Lachen aus wie ein Sturm. Man wurde willenlos mitgerissen … Dann wurde es allmählich ruhig, immer stiller. Die Schauspieler mußten so tun, als ob sie dieses brüllende Lachen nicht gehört hätten, aber sie machten doch eine entsprechende Pause, denn sie hörten jede Regung, wie wir die ihren hörten. Sie warteten, bis wir uns beruhigt hatten. Einige wollten weiter lachen, brachen aber erschrocken ab. Es wurde ernst. Hunderte beugten sich nach links, wo jemand auftrat. Das Paar auf der Bühne sah ihn nicht. Wir waren im Geheimnis – mit Herzklopfen, im Rhythmus atmend. Zwei Ensembles: das Ensemble der Schauspieler und das Ensemble der Zuschauer.

Das Schauspiel war damals ausschließlich auf das Wort gestellt. Die Bühne war ganz primitiv. ln der Dekoration standen nur Möbel, die unbedingt gebraucht wurden. Alles andere war der Schauspieler und sein Wort. Am Burgtheater waren die besten Schauspieler, die es gab, lebenslänglich engagiert und zu einem wunderbaren Ensemble vereinigt. Heute kann man kaum mehr begreifen, was das war, ein »Burgschauspieler«. Er hatte die größten Vorrechte und die größten Ehren. Er bekam spezielles »Handschuh- und Kerzengeld« – man schminkte sich damals bei Kerzenbeleuchtung. – Ja, er wurde täglich mit dem Fiaker abgeholt und ins Theater geführt …!

Aber die Leistungen dieser Schauspieler waren auch unvergeßlich. Sonnenthal! Wie er auf der Bühne Schokolade trank – wie er seinen Hut auf die Erde stellte – das alles war so eindrucksvoll, daß es immer sofort von der an sich schon eleganten Aristokratie angenommen und als Regel anerkannt wurde. Und Lewinsky! Er spielte immer die Schurken und war einer der feinsten, wertvollsten Menschen. Ein großer leidenschaftlicher Büchersammler. Dann Gabillon, Baumeister und der alte Thimig, dessen Rollen ich übrigens zuerst immer spielte. Und die Wolter, Devrient, die Hohenfels, die Schratt, die berühmte Freundin des Kaisers, die ich später in Karlsbad kennenlernte – das alles sind wunderbare Burgtheatererinnerungen. Und dabei – was mußte, besonders später, so ein Burgtheaterzuschauer alles überwinden! Die Schauspieler waren schließlich so alt, daß sie sich den Text nicht mehr merken konnten. So spielten sich nicht nur alle entscheidenden Szenen neben dem Souffleurkasten ab, sondern man hörte meist alle Sätze doppelt – zuerst vom Souffleur und dann vom Schauspieler … Trotzdem war es wunderbar. Da gab es eigene Schauspieler für die kleinsten Rollen. Devrient, zum Beispiel, spielte immer elegante Leute, die hinausgeworfen werden. (Später spielte er natürlich Hauptrollen aller Art.) Aber es gab Schauspieler, die sich in ihrer ganzen Burgtheaterlaufbahn nie auf der Bühne gesetzt hatten. Meistens »meldeten sie an« oder sprachen sonst ein paar Sätze, aber sie kamen nie dazu, sich zu setzen. Ebenso war es im Publikum. Auch ich bin damals in diesem Theater kein einziges Mal gesessen. Auf der Galerie gab es ja nur Stehplätze. Meine Vorbilder waren unerreichbar weit von mir entfernt. Man mußte da oben selbst mitspielen, sich alles ergänzen. Und gerade das war für mich vielleicht der Hauptreiz. Es war gewiß die allerbeste Schule. Wenn der Vorhang aufging, schienen diese Großen zuerst überraschend klein. Aber sie wuchsen von Szene zu Szene, füllten schließlich das ganze Haus und kamen mir zum Greifen nahe. Ich atmete mit ihnen, weinte, lachte, liebte, haßte, tötete, starb mit ihnen, und wenn der Vorhang fiel, schlug ich jauchzend in die Hände, glücklich, daß das ganze prächtige, stürmische und erschütternd aufregende Leben nur ein Spiel war. Es war meine zweite Kindheit.

In diesen Jahren gab es zahllose Gastspiele in Wien: die Comédie Française, Sarah Bernhardt, englische und ungarische Theater, Tiroler Bauernspieler und italienische Truppen. Der junge Reinhardt sah Ernesto Rossi, Gustavo Salvini und, vor allem, Eleonora Duse, die für ihn der Inbegriff höchster Schauspielkunst war. Er hat sie später noch oft erlebt, zuletzt, kurz vor ihrem Tode, in Amerika. Aber nichts kam je wieder dem Eindruck gleich, den er damals in Wien davontrug. Er schreibt darüber:

Niemals werde ich vergessen, wie ich sie zum ersten Mal sah. Das war im Karltheater, und sie spielte die Kameliendame. Ihr Partner hieß Flavio Ando. Ich erinnere mich an eine Szene, in der beide zugleich leidenschaftlich sprechen. Das war eine der vollkommensten Leistungen, die ich je auf dem Theater sah. Beide waren völlig deutlich, und ihr Zusammensprechen war aufgelöst in glühendstes Leben … Die Duse offenbarte sich im Spiel ihres Körpers, ihrer Augen, ihrer Bewegungen, ihres Mundes. Aber in ihrer zauberhaft verschleierten Stimme war ihre Macht zu lieben und zu leiden in eine einzigartige Musik gesetzt. Ich kenne keine Gesangsstimme, die mich mehr erschüttert und beglückt hätte, als wenn die Duse die zornige Anklage ihres Geliebten immer wieder mit dem heiseren, stillen, monoton hervorgestoßenen »Armando«unterbrach.

In der großen Theater- und Musikausstellung wetteiferten die Theater der Welt. Am dortigen Hanswursttheater sah Reinhardt noch den Komiker Ludwig Gottsleben. Bis an sein Lebensende begleitete ihn die Erinnerung an dieses letzte Aufflackern der Commedia dell’arte. Lebendig griff hier Vergangenheit noch einmal in die Gegenwart.

Es gab damals ein kleines Theater im Matzleinsdorf, das »Fürstlich Sulkowskische Privat-Theater«. Der Zuschauerraum fasste nur 230 Personen. Der Deutsche Bühnen-Almanach führt im Jahre 1891 als »Darstellende Mitglieder, Schauspiel und Oper: Die Eleven und Elevinnen sämtlicher dramatischer Lehrer in Wien« an. Ein Herr Miklas führte die Direktion. Der teuerste Platz kostete 60 Kr., der billigste (Stehplatz) 20 Kr. Der Vorverkauf der Karten lag – abgesehen von der Theaterkasse – in den Händen eines Konditors in der Wiedner Hauptstraße, einer Zuckerbäckerin in der Matzleinsdorfer Straße und einer »Blumenerzeugerin« in der Margarethenstraße. Josef Kainz und vorher Emmerich Robert hatten in ihren Anfängen dort zuerst gespielt.

Dieses Theater gab am Sonntag Vorstellungen für die Matzleinsdorfer, aber während der Woche konnten reiche Burschen Rollen, die sie wählen durften, spielen, vorausgesetzt, dass ihre Familie die Vorstellung kaufte, das heißt, alle Sitze übernahm. Nun wäre es freilich nicht in Frage gekommen, dass Reinhardts Familie auch nur einen Sitz, geschweige denn alle erstanden hätte, aber wenn die Reichen sich eine Rolle kauften, blieb für die Armen immer noch etwas übrig. So trat er im April des Jahres 1890 zum ersten Mal auf, und zwar nicht unter seinem Familiennamen Goldmann, sondern unter Reinhardt. (1904 wurde diese Namensänderung offiziell bewilligt.) Er spielte einen neunzigjährigen Mann. Hinter einem langen weißen Bart konnte er seine Schüchternheit verstecken. Im Grunde war er aber kaum aufgeregt, und so ging alles gut.

Nun wurde der Siebzehnjährige immer wieder mit der Darstellung alter Männer betraut. Maske und Kostüm verbargen seine Jugend. Es war eine Reife in ihm, die seinen Worten Gewicht verlieh und seine Greise glaubhaft machte. So spielte er schon als ganz junger Schauspieler den Attinghausen, Burleigh, König Philipp, Theobald Friedborn, Prinz Eugen und den Rabbi Ben Akiba. Für diese Rolle war ihm sein Großvater Vorbild.

Mit der Zeit wurden ihm auch andere Rollen anvertraut: Azur im Verschwender, Fabrizius, Zdenko, Graf Borodin in der Ahnfrau und endlich, endlich Franz Moor! Zwischendurch sah er sich freilich auch vor andere »Aufgaben« gestellt. Das Sulkowsky-Theater hatte ein Repertoire, in dem neben ernsten Stücken Volksstücke mit Gesang, romantische Schauspiele und Volksdramen gegeben wurden.

So spielte der junge Reinhardt in Preziosa den Zigeunerhauptmann, den Commandeur der Hatschiere in Der Teufel oder die Blinde von Paris, Gustav Ofner in Der Engelmacher von Rudolfsheim, Martin, einen Bauern, in dem Volksdrama Die Zauberin am Stein; in der Veilchendame Maschensky, einen Arbeiter in einer Maschinenbauanstalt, und eine Reihe kleinerer Charakterrollen in Sittenstücken von Alexandre Dumas, Georges Ohnet und anderen. Sein Name erscheint immer wieder in Besprechungen der Vorstellungen in dem winzigen Vorstadttheater. Später spielte er aber vor allem die Thimigschen schüchternen Liebhaber. Von allen Burgschauspielern verehrte er Hugo Thimig am meisten und sah in ihm ein Vorbild, das ihm bei seiner eigenen Laufbahn vorschwebte.

Einmal spielte er einen Jungen, der durch irgendeinen Zufall in einen Salon gerät, einer Dame gegenüber, die ihren Mann eifersüchtig machen will und sich gerade ihn dazu aussucht. Der Junge ist natürlich verzweifelt und kommt in die peinlichste Situation. Reinhardt hat diesen Abend beschrieben:

Bei diesem Stück war zum ersten Mal mein Vater im Theater. Damals gab es einen sehr bekannten Schauspiellehrer in Wien, namens Otto. Der kam auf die Bühne und fragte mich nach meinem Namen. Ich sagte, mein Vater wäre im Haus, und er sprach mit ihm. Das war eigentlich der entscheidende Augenblick – nämlich der, in dem meine Eltern ihren Widerstand aufgaben. Durch Freunde kam ich dann zu Professor Bürde, bei dem ich Unterricht nahm. Gelernt habe ich so gut wie nichts bei ihm – aber er war einer der wunderbarsten Theateridealisten. Ein hoher schlanker alter Herr mit einem prächtig wehenden Bart, blauen Augen und einer roten Nase. Er schritt auf und ab und lehrte mich die allmählich aufsteigende Linie einer Schlachterzählung, die senkrecht abstürzende Linie des Schmerzes, die steil hochschießende Linie des Jubels, die Wellenlinie der Konversation, die horizontale Linie einer Meldung, die blitzende Zickzacklinie des Zornes und die Bogenlinie der Ironie. Es war schwer und sehr notwendig, es dann wieder zu vergessen. Bei Emil Bürde, in der Wohllebengasse, traf ich den damals so berühmten Vortragskünstler Strakosch, dem ich anscheinend gefiel. Und so kristallisierten sich meine Theaterpläne immer mehr.

Reinhardts erstes Engagement war im Neuen Volkstheater in Rudolfsheim, im Amorsaal. Das Theater war 1891 umgebaut worden. Die Direktion lag in den Händen von Frau Pauline Löwe und ihrem Gatten. Sie engagierten junge Talente und alte Schmieristen, die einmal berühmt gewesen und heruntergekommen waren. Eines der beliebtesten Stücke in diesen Vorstadttheatern waren Die Räuber. Reinhardt spielte in einer dieser Aufführungen den Spiegelberg und Karl Kraus den Franz Moor. Es endete damit, dass Karl Kraus nach Schluss der Vorstellung von den Zuschauern verprügelt wurde. Das hat er Max Reinhardt nie vergessen.

Bei der Aufführung des Stückes eines bekannten zeitgenössischen Autors wurde Reinhardts Leistung von der Kritik besonders hervorgehoben. Der beliebte Schauspieler Karl Langkammer kam zu ihm auf die Bühne und sagte, dass er sich für ihn interessiere. Er erzählte ihm von einem Dr. Otto Brahm, der das Deutsche Theater in Berlin (das größte Theater in Deutschland, nach dem Muster der Comédie Française, mit lauter allerersten Schauspielern) in zwei Jahren übernehmen sollte und der gerade in Wien sei. Er wolle ihn mit ihm bekannt machen. Reinhardt hat dieses Zusammentreffen mit Brahm beschrieben:

Und so traf ich ihn am nächsten Tag am Ring, im Café Opera. Er verwickelte mich in eine Konversation, im Lauf derer er mich nach der chronologischen Reihenfolge der Schillerschen Dramen fragte. (Er war Germanist.) Ich hatte keine Ahnung. Nichtsdestoweniger bestellte er mich für den nächsten Tag ins Hotel Sacher, wo ich ihm vorsprechen sollte. Ich sehe noch das Zimmer vor mir, es sah aus wie ein langer Gang, und Brahm saß am Fenster. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Ich sprach die »Traumerzählung«, und er bot mir sofort einen Vertrag für Berlin an. Das war natürlich für einen jungen Menschen ein unbeschreiblicher Glücksfall. Er gab mir ein Jahr Zeit und riet mir, inzwischen mein Freiwilligenjahr zu machen. Ich wollte aber gleich spielen. Und so ging ich nach Salzburg. Das heißt – in Salzburg begann die Saison erst im Herbst, und da sie in Rudolfsheim vor dem Sommer zu Ende war, ging ich auf zwei Monate in ein Sommertheater nach Preßburg. Das Sommertheater war eine richtige Schmiere, im wahrsten Sinn des Wortes. Der Direktor hieß Berthal, und es gab einen Regisseur namens Martens. Gespielt wurde nur, wenn es nicht regnete. Mein Vertrag mit dem Deutschen Theater half. Man gab eine Benefiz-Vorstellung für mich. Zwar war es nur ein Schein-Benefiz, denn ich bekam nichts davon, aber immerhin durfte ich mir meine Rolle wählen. Natürlich wählte ich den Franz Moor. Aber mitten in der Vorstellung fing es an zu regnen. Das Publikum stand auf und ging langsam fort, doch ich wollte um keinen Preis zu spielen aufhören. Der Direktor stand in der Kulisse und winkte mir wütend, abzugehen. Und so mußte ich, mitten im Monolog – abbrechen …

Wie sich das in einer richtigen Schmiere gehört, schenkte mir die Frau Direktor mehr Aufmerksamkeit, als vielleicht unbedingt nötig gewesen wäre. Einmal mußte ich mit ihr bootfahren. Wir fuhren in romantische Gegenden, aber das Unternehmen blieb erfolglos. Ich fürchtete, man würde mich kündigen, aber es kam nicht so schlimm. Man reduzierte nur meine Gage. In den zwei Sommermonaten in der Preßburger Arena habe ich gelernt, wie es nicht sein soll. Und auch das war gut. Man muß immer von unten anfangen. Preßburg war so tief unten wie nur möglich. Es war die »Schmiere« in des Wortes verwegenster Bedeutung. Es konnte nur besser kommen. Ich war reif für ein richtiges Engagement. Und so reiste ich im September nach Salzburg.

Salzburg

Max Reinhardt ging zu Fuß zum Westbahnhof. Er trug seinen kleinen Koffer. Die Eltern und seine sechs Geschwister begleiteten ihn. Schweigend gingen sie durch den grauen Morgen. Schweigend in die rauchige, lärmende Bahnhofshalle. Schweigend standen sie inmitten hastender Menschen auf dem Perron. Keiner sprach. Sie sahen einander nur an. Edmund stand etwas abseits. Ihn traf die Trennung wohl am härtesten. Max stieg ein, und als der Zug sich in Bewegung setzte, winkten alle mit Taschentüchern. Kein erlösendes Wort hatte den Bann dieses schweren Abschieds gebrochen.

Max Reinhardt saß auf der hellen harten Bank der dritten Klasse. Über ihm stand sein kleiner Koffer, der seine Habseligkeiten in sich barg. Ein Schauspieler »musste einen Frackanzug, ein Paar Lackschuhe, einen schwarzen langen Rock und ein schwarzes Trikot für Kostümstücke haben«. Es war ihm gelungen, sich all das ziemlich billig zu verschaffen. Verwandte waren eingesprungen, um ihm über die erste Zeit hinwegzuhelfen. Ein paar Bücher, an denen er besonders hing, nahm er ebenfalls nach Salzburg mit. Sein Mittagessen war ihm vorsorglich mitgegeben worden, denn die Fahrt dauerte acht Stunden.

Der Zug rollte hinaus in die herbstliche Landschaft, vorbei an Schönbrunn, das Max noch einmal wie ein Kindheitstraum grüßte, durch die hügelige Waldgegend, der Donau zu. Er sah das flache Land zwischen St. Pölten und Melk und dann das stolze Stift Melk, das herrliche Barockkloster. Der Zug hielt an den kleinsten Haltestellen. Reinhardt hat später oft gesagt, dass es immer gut sei, die Fahrt ins Glück im Bummelzug zu machen. Von dieser beseligenden Fahrt an habe er jede Sache, jeden Tag in diesem Tempo begonnen. Was er damals empfand, war reine Glückseligkeit. Es wäre schwer zu beschreiben, worin dieses Glück bestand. Er war ein armer, blutjunger Bursche, scheu, verschlossen, der nur wie zufällig in die Welt des Theaters geraten war, eine Welt, zu der er offenbar weniger passte als seine jungen Kollegen, die viel aufgeweckter, lebenstüchtiger, selbständiger, eleganter ausgestattet waren. Die Zukunft war ein verschlossenes Buch. 47 Jahre später schrieb Reinhardt darüber:

Alles war Dämmerung um mich. Trotzdem hielt ich, preßte ich in meinen Händen etwas zusammen, als ob es das Kostbarste gewesen wäre. Und es war es. Ein dunkler, unbestimmter, aber freudiger Wille, mit dem ich es schaffen wollte.

Das Zusammenpressen der Hände hat Reinhardt durchs Leben begleitet. Es blieb eine charakteristische Geste, wenn er alle seine Willenskräfte auf ein schwer erreichbares Ziel konzentrieren wollte. Die Bewegung des Zuges trug ihn. Im Rhythmus dieser Bewegung sprach er mit sich selbst. Dann sang er. Bauern stiegen ein und aus. Er sprach mit niemandem. Man stierte ihn an. Da ging er auf den Gang hinaus und blieb dort stehen. In der Dämmerung wuchsen Berge von beiden Seiten. Es ging höher hinauf. Auf den Gipfeln lag Schnee. Die Zeit wurde ihm nicht lang. Seine Gedanken liefen dem Zug voran. Die Wochen vor der Abreise waren voll Unruhe gewesen. Nun war er plötzlich in dieser Spanne allein, zwischen zwei Leben, konnte endlich über alles nachdenken, sich sammeln. Sein Herz war zum Zerspringen voll.

So kam der Abend. Jemand sagte: »Salzburg«. Stadt und Berge waren dicht verschleiert. Es regnete. Der Platz vor dem Bahnhof war dunkel. Im unbestimmten Licht weniger Laternen sah Reinhardt Menschen mit Regenschirmen und Regenfleck. Man wies ihn zur Pferdebahn. So zog er ein in die Stadt, von der Alexander von Humboldt sagte, dass sie neben Neapel und Konstantinopel die schönste der Welt sei. Die Pferdebahnfahrt schien ihm länger als die Eisenbahnreise. Vielleicht sah er durch angelaufene Scheiben einen Augenblick lang etwas vom Mirabellschloss, vielleicht am Makartplatz sogar von ferne das Theater, dem er so ungeduldig zustrebte. Dann ging es durch eine enge Straße endlich einem belebteren Platz zu, der in die Brücke mündet, die zwei Stadtteile verbindet. Hier musste er aussteigen. Vor ihm ragte ein uraltes Haus, der Gasthof Zum Stein, den man ihm empfohlen hatte. Freundliche Wirtsleute wiesen ihn über steile Steintreppen hinauf zu seinem Zimmer. Die Einrichtung des langen einfenstrigen Raumes war denkbar einfach: Bett, Schrank, Tisch, ein Waschtisch mit Krug und Wasserbecken. Er trat ans Fenster. Da strömte die Salzach vorbei, ein gelbaufgeregter Strom. Vom gegenüberliegenden Ufer schauten die Türme der Kirchen herüber, über der Festung hingen schwarzblaue, regenschwere Wolken. Es hielt ihn nicht im Zimmer. Hinter dem Gasthof führten enge Gassen bergaufwärts. Ahnungsvoll kam das Abendläuten von allen Kirchen der Stadt. Er sah zwischen dunklen Mauern die schönen Bäume an der Salzach. Es hatte zu regnen aufgehört. Als er zum Abendessen in den Gasthof zurückkam, fand er eine Botschaft des Theaters vor: er solle sich am nächsten Morgen zur Probe einfinden. Die Wirtsleute setzten sich an seinen Tisch. Von freundlicher Neugierde getrieben, verwickelten sie ihn in ein Gespräch und versuchten, Näheres über ihn zu erfahren. Das Essen war einfach, aber schmackhaft, die Wirtsstube gemütlich. Später wies ihm dann das flackernde Licht einer Kerze den Weg in sein Zimmer.

Als er früh aus einem tiefen Schlaf erwachte, hörte er vor allem das Rauschen der Salzach unter seinem Fenster. Ein wilder Fluss, der jeder Schifffahrt widerstrebt und die Stadt oft überschwemmt. Es war trüb, aber es regnete nicht mehr. Am Salzachufer schrien die Möwen. Menschen hasteten über die Brücke zum Rathaus hinüber. Das Theater war nur wenige Minuten vom Gasthof Zum Stein entfernt. Reinhardt konnte das neue Gebäude, dem er zustrebte, schon von weitem sehen.

Das alte k. k. Theater aus dem Jahr 1775 hatte 1892 dem Helmer- und Fellner-Bau weichen müssen. Unzerstörbar haftete trotzdem an dieser Stätte die Erinnerung an eine ruhmreiche Vergangenheit. Hier waren Ende des 18. Jahrhunderts Werke zeitgenössischer Dichter, Lessing, Goethe, Schiller, und auch Mozarts Opern aufgeführt worden. Shakespeares Lear und Tiecks Genoveva, Komödien von Iffland und Kotzebue standen im Repertoire. Emanuel Schikaneder kam mit seiner Truppe. Unter der Direktion Anton C. Lechner ward schließlich das alte Gebäude niedergerissen, und nun sollte das neue Haus am 1. Oktober 1893 mit einer Aufführung von Ludwig Fuldas Märchenstück Der Talisman eröffnet werden. Ein damals vielgespieltes, umstrittenes Werk: es war in diesem Jahr für den staatlichen Schillerpreis vorgeschlagen worden, aber Wilhelm II. hatte sich geweigert, dieser Ehrung seine Zustimmung zu geben. Es war in diesem Stück zu vieles, das wilhelminische Verlogenheit geißelte. Im Wiener Burgtheater wurde es 1892 aus Zensurgründen während der Proben abgesetzt.

Direktor Lechner, ein aufrechter, fortschrittlich gesinnter Mann, führte Regie bei seinem Eröffnungsstück Dem jungen Reinhardt hatte er für sein erstes Auftreten in Salzburg die Rolle des Oberfeldherrn Berengar zugeteilt. Es war keine große Rolle, aber die wenigen Szenen, in denen dieser Verschwörer auftrat, waren effektvoll und wichtig. Reinhardt war sich dessen bewusst, dass es nur ein Auftakt war und dass die Spielzeit ihm andere Aufgaben bescheren würde. So ging er an diesem Morgen mit größter Zuversicht und Vorfreude in das neue Haus. Alles spiegelte und glänzte verheißungsvoll. Gold dominierte in den barocken Verzierungen des Zuschauerraumes und Foyers und hob, zusammen mit dem Weiß der Stukkaturen, das festliche Rot der gepolsterten Sitze, der Teppiche und Wandbespannungen. Die Bühneneinrichtung war modern.

Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier waren in vollem Gange. Ein Fest-prolog und die Ouvertüre zu Titus von Mozart sollten der Vorstellung vorangehen. Die erste Talisman-Probe war für den nächsten Morgen angesetzt. Reinhardt lernte in seinem Direktor einen ausgesprochenen Kavalier kennen, dem er bis an sein Lebensende ein gutes Andenken bewahrte und von dem er noch nach vielen Jahren immer mit Verehrung sprach.

Als Reinhardt am folgenden Tag aus der Probe kam, schien die Sonne. Über der Salzach drüben lockte der Mönchsberg. Er fuhr mit dem Aufzug hinauf. Zum ersten Mal wurde ihm die ganze Herrlichkeit dieser Landschaft offenbar. Da war tief unter ihm die liebliche Stadt mit den vielen Türmen, mit den südlich flachen Dächern, Nonnberg, Gaisberg, Kapuzinerberg, die Festung, vom Untersberg überragt, die Bergkette zum Hohen Göll hinüber und im feinen Dunst darunter das flache Land. In diesem flachen Land lag ein See, dominiert von einem großen Schloss. Max Reinhardt ahnte damals nicht, dass dieses Schloss ihm einmal gehören, dass er dort zwei Jahrzehnte lang Gäste aus der ganzen Welt empfangen würde und dass der Weltruf der Stadt, auf die er hinabsah, von ihm begründet werden sollte. Und selbst hätte er es gewusst, es hätte ihn nicht glücklicher machen können, als er in diesen Stunden war. Die sanften Mönchsbergwiesen lagen in der warmen Herbstsonne wie ein Teppich vor ihm, Käfer summten, Schmetterlinge ließen sich vom Wind über das Gras tragen, durch die hohen Bäume in den Mulden zog manchmal wie ein Seufzer ein Windeswehen, und sein eigenes Herz schlug im Takt mit dieser herrlich schmetternden Ouvertüre zum Glück der Jugend, das so plötzlich über ihn hereingebrochen war.

Die Eröffnung des Theaters ging glanzvoll vorüber. Reinhardt berichtete darüber in einem Brief, den er zwei Tage nach der Premiere an seinen Onkel nach Wien schrieb:

Lieber Onkel! Heute morgens erhielt ich Dein l. Schreiben und inliegende F 15.–. Meinen herzlichsten Dank für Deine Bemühungen. Das Geld kam mir sehr zu Guten, da ich davon meinen Zins und Frühstück für das laufende Monat voraus bezahlen kann, ohne daß ich mir Vorschuß hiezu zu nehmen brauche.

Ich habe ungemein viel zu thun, da ich diese Woche noch zwei große neue Rollen zu spielen habe. Ich werde sogar einen Theil der Nacht opfern müssen, um alles bewältigen zu können. Die erste Vorstellung ist glücklich vorüber. Trotzdem ich in derselben keine hervorragende Rolle spielte, bin ich doch in den hiesigen Blättern lobend erwähnt. Nun habe ich täglich von 9 - 12 – ein oder zwei Proben und nur die wenigen Nachmittagsstunden zum Lernen. Direction und Regie sind mit meinem Können zufrieden. Beweis dessen bekam ich schon mehrere große Rollen zugetheilt. Sobald ich größere Recensionen bekomme, werde ich sie Dir, lieber Onkel, einsenden. Von Deinem l. Bruder habe ich noch nichts bekommen. Glücklicherweise habe ich die Sachen bis dato noch nicht gebraucht, da ich in dem morgigen Lustspiel nicht beschäftigt bin. Sonst wäre ich schon in großer Verlegenheit gewesen.

Sobald ich wieder ein bißchen aufathmen kann, werde ich den Herren Böhm und Wengraf brieflich meinen Dank sagen und letzterem wenn es mir nur halbwegs möglich ist die F 20.– retournieren. Momentan habe ich so viel zu thun, daß ich kaum dazu komme, meinen Eltern zu schreiben.

Indem ich Dir nochmals für alles was Du für mich gethan hast vielmals danke, grüße ich Dich sowie Tante Lollo herzliehst und verbleibe Euer dankbarer Neffe

Max

Es sollte noch einige Zeit dauern, ehe Reinhardt aller Geldsorgen ledig war. Er sah sich gezwungen, seinen Onkel abermals um Hilfe zu bitten.

3. 11. 1893

Lieber Onkel!

Einige freie Minuten meiner äußerst karg bemessenen Zeit benütze ich, um Dir l. Onkel zu schreiben. Ich habe ungemein viel zu thun. Gegenwärtig gastiert hier Friedrich Mitterwurzer in WallensteinsTod, Hüttenbesitzer und Raub derSabinerinnen. Ich spielte die entsprechenden Characterrollen mit schönem Erfolge. Ich habe überhaupt schon einige schöne Erfolge zu verzeichnen und sandte auch einige Recensionen meinen l. Eltern, die sie Dir doch gewiß gezeigt haben, da ich sie darum bat.

Deinem l. Bruder sende ich von der ersten Monatsgage F 5.–. Ich habe mir dieses Monat sehr viel anzuschaffen. So mußte ich mir allein an Fußbekleidungen schon für die erste Comödie griechische Sandalen zu F 4. – für Stuart Sammtschuhe F 3.50 für modernes Lust- und Schauspiel Lackschuhe für F 7.50 u. Lackstulpen F 2.50 anschaffen. Für Wallensteins Tod hätte ich gelbe Ritterstiefel gebraucht, die mindestens F 12. – gekostet hätten.

Glücklicherweise gelang es mir ein Paar auszuborgen, indem ich unserem Garderobier ein entspr. Douceur gab. Wenn man eben wie ich jeder Ausstattung bar ist, so ist das begreiflicherweise eine schwere Wirtschaft.

Fast zu jedem Stücke brauche ich diverse Gegenstände, die ich mir eben successive anschaffen muß. Daß ich Frack und Salonrock habe, ist ein unschätzbares Glück. Glücklicherweise hatte ich dieses Monat ziemlich oft, auch manchmal durch die besondere Protection des Directors, in den Operetten kleine Sprechpartien zu spielen, so daß ich mir immerhin viele Honorare verdiente, so daß ich mir alles Nothwendige anschaffen konnte u. was die Hauptsache ist, gleich bezahlen konnte, so daß ich keinen Kreuzer schuldig bin. Im Gasthaus bezahle ich ebenfalls täglich u. sofort.

Wenn ich mir nicht zu viel Neues mehr anschaffen muß, könnte ich wohl später mehr als F 5. – pro Monat entbehren, da ich sehr sparsam u. zurückgezogen lebe. Aber ich mußte eben zum Mindesten was moderne Garderobe anbelangt vollständig versehen sein. Denn mit Frackanzug u. Salonrock allein kann ich unmöglich die ganze Saison auskommen. Eins zwei moderne Anzüge brauche ich dringendst, vor allem aber einen Winterrock. Wenn mir nun Dein l. Bruder das nicht verschaffen kann, müßte ich mich notgedrungen noch anderweitig engagieren, was allerdings auf meine Finanzen nichts weniger als vorteilhaft wirken würde. Der Winter soll hier sehr strenge sein, und er steht vor der Thüre. Wenn Du, l. Onkel, mit Deinem Bruder Rücksprache nehmen wolltest u. mir baldigst darüber berichten würdest, wäre ich Dir sehr dankbar dafür. Sonst – insbesondere in künstlerischer Beziehung habe ich allen Anlaß zufrieden zu sein. Ich bekomme auch große und schöne Rollen, die sonst einem Anfänger nicht anvertraut werden. So spiele ich Sonntag den alten Miller, Dienstag den Wurzelsepp im Pfarrer von Kirchfeld (eine schöne aber ungemein schwierige Rolle, der ich jedenfalls wieder Nächte opfern werde müssen, da die Zeit kurz ist und ich ja all diese Rollen ganz neu studieren muß). Und Freitag spiele ich zur Schillerfeier den Attinghausen im Tell. Für den Wurzelsepp brauche ich schon beispielsweise wieder Einiges. Derbe Bergstiefel, Wadenstutzen, Bauernhemd u. Bergstrümpfe. So kommt eben eine Auslage nach der andern, was in der ersten Zeit eben nicht zu vermeiden ist.

In zwei Wiener Blättern Fremdenblatt & Tagblatt standen auch schon zwei Notizen über meine hiesigen Erfolge. Hast Du sie vielleicht gelesen? Die Direction ist sehr zufrieden mit mir. Schon meine Beschäftigung spricht dafür. Auch seitens des Publikums und der hiesigen Presse, die z.B. schon zwei meiner Collegen bis jetzt unmöglich gemacht, erfreue ich mich der beifälligsten Aufnahme. Gott schenke mir auch weiterhin Glück.

Die Sendung der Leibchen Hosen Taschent. etc. habe ich erhalten u. danke Dir vielmals. Es sind sehr schöne u. praktische Sachen, die mir vortrefflich zu Statten kommen.

Für heute lebe wohl und grüße mir herzlichst Tante Lolli.

Dein dankbarer Neffe Max

Verzeihe mein Geschmiere, die Zeit drängt, ich muß schon ins Theater.

D.O.

Das Repertoire des Salzburger Stadttheaters war in dieser ersten Spielzeit im neuen Hause sehr vielfältig. Max Reinhardt spielte alle ersten Rollen, in klassischen Stücken und zeitgenössischen Dramen. Er spielte den Oberstleutnant Schwartze in Heimat, den Musikus Miller in Kabale und Liebe, den Geßler in Wilhelm Tell und viele Rollen von Rudolf Tyrolt, meistens alte Herren. Aber auch in Dialektstücken – G’wissenswurm, s’Nullerl – und in Operetten.

Seine Kameraden waren junge Menschen. Bald fand er unter ihnen Freunde: ein jugendlicher Komiker, Anfänger, heiter, optimistisch; der andere, etwas älter, Held und Liebhaber, ein Pessimist. Am Abend, nach der Vorstellung, gingen sie zusammen ins Wirtshaus. Die Tage waren mit Proben und Lernen von Rollen ausgefüllt. Oft wurde die Zeit zu kurz, dann musste Reinhardt die Nacht zu Hilfe nehmen. Er ging in dem langen Zimmer auf und ab. Vor seinem Fenster stand die Nacht und immer, wie ein Orgelpunkt, tief unten das Rauschen der Salzach. Es war eine wundervolle Zeit, und Reinhardt hat oft gesagt, dass er in seinem ganzen Leben nie wieder so glücklich gewesen sei. Alles war neu: das Theater, der Beruf, die Menschen, die Umgebung. Die Zeit verging im Flug.

Auf den farbigen Herbst folgte zu Weihnachten tiefer Schnee. Reinhardt fuhr mit seinen Freunden im Schlitten nach Freilassing, wo sie das berühmte schwarze Bier tranken. Sie sahen Krippenspiele in der Stadt, hörten die wundervollen Chöre in den Kirchen, vor allem die gregorianischen Gesänge und die Hörnermusik auf dem Nonnberg, die freudigen Mozartmessen in St. Peter, das Blasen von den Türmen. Reinhardt sah zum ersten Mal die schlanke Pracht der Franziskanerkirche. 25 Jahre später plante er dort ein Weihnachtsspiel. Er verfiel dem Zauber der dunklen Straßen, durch die am Weihnachtsabend die Schritte der Gläubigen hallten, die zur Mitternachtsmette eilten, aus dem Schatten barocker Voluten in die jubelnde Kerzenpracht der Kirchen. Reinhardt sah auch noch die alten Tore der Stadt, die kurze Zeit nachher abgerissen wurden. Eine reiche Vergangenheit schaute aus jedem Haus, aus den Höfen, den Gittern, mittelalterlichem Gemäuer und Brunnen. Dazwischen aber strömte eine lebendige Gegenwart. Bauern in ihren malerischen Trachten kamen auf die Märkte, die alteingesessenen Bürger führten ihr behagliches Leben, hatten immer Zeit für Kaffeehaus, Bräu und Geselligkeit. Noch in späten Jahren hat Reinhardt ein »Sprüchel« über den typischen alten Salzburger zitiert, das er wohl damals gehört haben mag: » … Schau i zum Fenster ’naus, schau ob i wem siach, geh a bissl spazier’n, schau ob i wem triff, geh ins Kaffeehaus, ob’s was Neu’s gibt, Trinkgeld im Wirtshaus, trink meine zwei Glas’ln, geh z’haus – und doch bin i net glücklich…«

Reinhardt verkehrte im Haus des Hofbuchhändlers Kerber. Man traf sich dort nach dem Essen zum Kaffee. In diesem alt-österreichischen Milieu fand er einen Kreis geistig reger Menschen, hörte Kammermusik und genoss eine warme Gastfreundschaft. Zwei Kaffeehäuser – Tomaselli und Bazar – hatten schon damals ihr Stammpublikum, das scharf voneinander geschieden war: Schauspieler, Literaten, Künstler, Buchhändler und der pockennarbige gefürchtete Kritiker Ritter von Freisauff trafen sich im Cafe Bazar, während Salzburger Bürger das Tomaselli bevorzugten. Reinhardt ging mit seinen Freunden Max Marx und Berthold Held ins Cafe Bazar, das nur wenige Schritte vom Theater entfernt war.

Die Spielzeit in Salzburg endete am Palmsonntag. Während des Winters hatten auch verschiedene prominente Schauspieler im Stadttheater gastiert, darunter Friedrich Mitterwurzer in Paul Lindaus Stück Der Andere. Mitterwurzer war ein Riese mit erschreckenden blauen Augen. Reinhardt, der ihn maßlos bewunderte, musste ihn hypnotisieren! Er hatte große Angst vor ihm, aber Mitterwurzer hatte dafür Verständnis und kam ihm besonders freundlich entgegen.

Reinhardts Erfolge waren damals so groß, dass seine Freunde ihm rieten, in Österreich zu bleiben und nicht nach Berlin zu gehen. Er selbst war so selig in Salzburg, dass er am liebsten dort geblieben wäre. Aber Brahm kam kurz vor dem Ende der Spielzeit aus Berlin nach Salzburg. Direktor Lechner setzte alle Starrollen Reinhardts an. Brahm wohnte mit dem jungen Dichter und Dramaturgen Georg Hirschfeld im Österreichischen Hof. Reinhardt suchte ihn auf, sprach mit ihm und sagte ihm ehrlich, dass er nicht von Salzburg fortgehen wolle. Davon wollte aber Brahm nichts hören. Er strich die einseitige Kündigungsklausel (von seiner Seite) in Reinhardts Vertrag, erhöhte seine Gage, und so blieb Reinhardt schließlich nichts anderes übrig, als sich in das Unvermeidliche zu fügen.

Reinhardt sollte sein Engagement in Berlin erst im August antreten. Er beschloss, vorher noch einmal nach Wien zu fahren. Es fiel ihm schwer, sich in diese Stadt wieder einzuleben. Er hatte in Salzburg Wurzeln geschlagen, dort hatte er die ersten entscheidenden Erfolge errungen, dort war ein Freundeskreis, dem er sich verbunden fühlte, und er war in das Salzkammergut verliebt. So schrieb er schon nach kurzer Zeit aus Wien an Berthold Held:

Wenn Du bei Salzburg etwas finden würdest, wo sich’s gut und billig leben ließe – (irgendein Bauernhaus etwa) so würde sich vielleicht noch etwas aushecken lassen, auf 14 Tage 3 Wochen behufs Exkursionen ins ganze Salzkammergut. Es würde mir hier sogar an Gesellschaftern nicht fehlen. Die Sache müsste nur billig arrangiert sein.

Reinhardt war in dieser Zeit fast täglich mit seinem alten Freund Dr. med. Sigmund Schick zusammen, der seinen Urlaub im Salzburgischen zubringen wollte: » … ein hochgebildeter Mensch mit selten schönen Charaktereigenschaften und einem enormen tiefen Wissen«. Die Salzburger Reise kam nicht zustande, Reinhardt war aber trotzdem »momentan ganz zufrieden«. Dr. Schick hatte ihn dazu angeregt, die Vorlesungen des Psychiaters Krafft-Ebing zu besuchen. Der praktische Teil – die Vorführung von Patienten – war für Reinhardt natürlich vor allem vom Standpunkt des Schauspielers aus interessant. Ihn fesselte aber auch das Theoretische; er las einschlägige Werke, und lange Gespräche mit seinem Freund Schick erschlossen ihm Gebiete, die ihm bis dahin vollkommen fremd gewesen waren. Sein intuitives Wissen um die Psychologie des Menschen, das ihm selbst in hohem Maße eignete, wurde zweifellos in dieser Zeit erweitert und bereichert. Dieses Sommer-Semester bei Krafft-Ebing bedeutete für ihn ein starkes Erlebnis. Vieles in seinen Inszenierungen späterer Jahre – Gespenster, Woyzeck, Strindbergstücke – wurzelt darin.

Die Abende gehörten dem Theater. In einer Zeit, die Reinhardt später als »die mooslose, die schreckliche Zeit« charakterisierte, war er auf Freikarten angewiesen. Aber sogar diese wurden ihm zu seinem Schmerz manchmal verweigert. Schließlich legte er seinem Ansuchen seinen Berliner Kontrakt bei, worauf es ihm gnädigst (von Müller-Guttenbrunn) gewährt wurde. Er sah Mitterwurzer, Schöne, Baumeister, Sonnenthal, die Niese in Anzengrubers Pfarrer von Kirchfeld und zuletzt eine Wohltätigkeits-Aufführung von Gutzkows Uriel Acosta im Rudolfsheimer Theater, in der Schildkraut den Ben Akiba spielte. Reinhardt schrieb darüber an seinen Freund Held:

Rudolfsheim strahlte. Das bißchen Sonne, das die hohen Gäste vom Raimundtheater mitbrachten, tat dem alten Kasten und mir, der ihn lieb gewonnen, wohl. Es waren schöne Zeiten auch, die ich draußen erlebte.

Vor seiner Abreise nach Berlin ging Reinhardt aber noch mit seinen beiden Freunden Held und Marx auf eine Tournee – die erste seines Lebens – in die Umgebung von Salzburg: Hallein, Golling, Berchtesgaden, Tittmoning. Sie spielten auf Teilung, stolz ihre Unabhängigkeit genießend.

Berlin

Die ersten Eindrücke dieser Riesenstadt waren unbeschreiblich. Faszinierend und erschreckend zugleich …

… Vorläufig schwindelt mir! Kolossale Eindrücke! – Den Kammerdiener spiele ich erst, wenn Kraussneck, der ihn wahrscheinlich in der ersten Vorstellung spielt, den alten Miller spielen sollte. Sonst Chancen ganz günstig, selbstredend bescheidenen Erwartungen entsprechend. Nächstens ausführlicher. Wohnungen schön aber enorm theuer. Mein Moos erfreut sich eines reißenden Absatzes.

So schrieb Max Reinhardt am 18. August 1894 auf einer Ansichtskarte an seinen Freund Berthold Held. Die ersten Wochen waren nicht leicht. Er war gezwungen, im Hotel zu wohnen, bis sich ein Zimmer fand, dessen Preis für ihn erschwinglich war. Überdies schienen ihm bald die Aussichten hinsichtlich seiner künstlerischen Tätigkeit wenig hoffnungsvoll. Nach der Begrüßungsrede von Brahm, in der er seinen Darstellern empfohlen hatte, sich mit Geduld zu wappnen, ergriff ihn eine Mutlosigkeit, die seinem Wesen bisher fremd gewesen war:

Ein Todesurtheil. Ich bin auch keineswegs in rosiger Stimmung im Gegen-theil fast entmutigt und gedrückt. Ich fühle keinen Boden unter mir, in dem ja alle meine Kraft wurzelt und der allein mich stets mit neuer Zuversicht, Lebens- und Hoffnungsfreude erfüllt. – Du sprichst von meinen Fähigkeiten, an die ich fast gar nicht mehr glaube. Kannst Du Dir einen Begriff machen, wie mir zu Muthe ist? Ich wollte, es wäre schon October, November und die Situation etwas geklärter.

Unabhängig davon war er aber natürlich von den Schauspielern, von Proben und Aufführungen, die er sah, begeistert. Das Deutsche Theater hatte ein herrliches Ensemble: Josef Kainz, Agnes Sorma, Emanuel Reicher, Else Lehmann, Rudolf Rittner, Oscar Sauer, Hermann Nissen und viele andere.

Sein größtes Erlebnis war Kainz, von dem er sich aus der Entfernung eine vollkommen falsche Vorstellung gemacht hatte. Nun sah er in ihm die stärkste Persönlichkeit dieser Zeit. Der Einfluss von Kainz hat in Reinhardts geistiger Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt. Eine große Freundschaft verband ihn später mit ihm. Kainz, der fünfzehn Jahre älter war als Reinhardt, nahm den jungen Menschen oft nach der Vorstellung mit nach Hause. In stundenlangen Diskussionen in seiner Bibliothek erschloss er ihm den Reichtum seiner geistigen Welt. Reinhardt lebte sich schnell in Berlin ein, obwohl er sich des gefährlichen Bodens dieser Stadt bewusst war. Darüber schrieb er im September 1894:

Bei uns ist schon alles in vollem Gange. Die erste Vorstellung erregte tendenziös (realistisch) manchen Widerspruch. Die folgenden Aufführungen: Nora, Esther, Tartuffe waren berechtigte Triumphe! Die Gunst der Kritik ruht hier auf Messerschneide und zwar auf der denkbar schärfsten. Merina Luc. ist heute im Tageblatt grausam verrissen. Die Ärmste! Ebenso Klein. Dasselbe Los, ahnst Du’s auch kaum, es kann Dich auch erreichen. Ich habe große Bange! Serafin und Klein sind bereits gekündigt. Düstere Pausaniasse schwingen unbarmherzig ihre Sensen und glattrasierte Köpfe kollern in den Spreesand und die Tinte spritzt nur so!

Seine Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Er spielte beinahe täglich, u. a. in den Webern und dann den Ersten Schauspieler in einer Glanzaufführung von Hamlet, die monatelang im Deutschen Theater lief. Nach dem Tode Hermann Müllers fielen ihm überdies später noch alle Rollen dieses beliebten, vielbeschäftigten Darstellers zu.

Das Leben in Berlin war ungemein anregend für Reinhardt. Er las viel, besuchte mit seinem Freund Marx Konzerte und entdeckte zum ersten Mal den Zauber, den Musik auf ihn ausübte.

Ich verstehe von Musik nicht viel, bin aber trotzdem oder vielleicht gerade darum sehr empfänglich für sie. Als Schuljunge begann ich einige Monate herumzuklimpern, konnte dem Scalenspielen jedoch keinen besonderen Geschmack abgewinnen und ließ es bald. Ich bin also in akademischer und technischer Beziehung ein Ignorant in der Musik. Aber ich habe mir jedenfalls die volle empfängliche Naivität darin bewahrt, die mir als Zuschauer im Theater naturgemäß schon öfters fehlt. Jedenfalls übt gute Musik stets eine mächtige Wirkung auf mich aus, die mich überrascht und die ich mir nicht recht erklären kann. Neue ungeahnte Stimmungen erwachen in mir. Alles erweitert sich und ich freue und wundere mich darüber wie ein Kind mit einem farbigen Kaleidoskop.

Er empfahl seinem Freund Held, Musik zu hören und ihm dann über seine Eindrücke zu berichten.

Reinhardt war bedeutend jünger als seine Freunde, aber der Einfluss, den er schon damals auf sie ausübte, war stark und entscheidend. Sie ließen sich von ihm beraten und führen. Ein Gespenst störte das Glück dieser Zeiten: die Militärdienstpflicht, die ihm drei kostbare Jahre zu rauben drohte. Brahm hatte ihm 1893 geraten, sein Freiwilligenjahr zu absolvieren, aber Reinhardts Wunsch, endlich zu spielen, war überstark gewesen. Nun musste er sich im Ausland immer wieder stellen und, wie sein Freund Held, gewärtig sein, aus allem herausgerissen zu werden.