8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Antje Rávik Strubel schreibt Weihnachtsgeschichten und erzählt von dem Wahnsinn, Schriftstellerin zu sein. Kurz vor dem Fest bedroht der Vermieter die Heldin der Geschichten, ihre Freundin vom Dorf wird entführt und ihr Chef fordert gerade im Advent Unmögliches von ihr. Turbulente Weihnachtsgeschichten von Antje Rávik Strubel – oder von einem Fälscher, der unter ihrem Namen das Manuskript an den Verlag geschickt hat? Sie schreibt zwar ihrem Bruder jedes Jahr eine Weihnachtsgeschichte, aber das sind ganz sicher nicht solche schrägen, abgedrehten und ins Kraut schießenden Stories! Wer erfindet hier wen inmitten jeder Menge unheiligen Weihnachtspersonals?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Antje Rávik Strubel

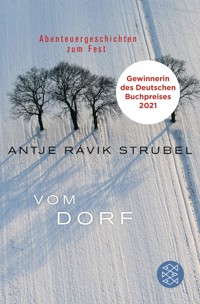

Vom Dorf

Abenteuergeschichten zum Fest

Über dieses Buch

Kurz vor dem Fest bedroht der Vermieter die Heldin der Geschichten, ihre Freundin vom Dorf wird entführt und ihr Chef fordert gerade im Advent Unmögliches von ihr. Und dann stellt sich noch die Frage, wer diese rasanten Erzählungen wirklich verfasst hat. Antje Rávik Strubel schreibt zwar ihrem Bruder jedes Jahr eine Weihnachtsgeschichte, aber das sind ganz sicher nicht solche abgedrehten Stories, wie sie dieser Unbekannte hier unter ihrem Namen an den Verlag geschickt hat.

»Hinter allen postmodernen Spiegeln darf man bei Rávik Strubel auch mal gerührt aufschluchzen. Aber nur ganz kurz!« Saarländischer Rundfunk

»Ein gelungenes Spiel mit Fakt und Fiktion« literature.de

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Antje Rávik Strubel veröffentlichte u.a. die Romane ›Unter Schnee‹ (2001), ›Fremd Gehen. Ein Nachtstück‹ (2002), ›Tupolew 134‹ (2004), sowie den Episodenroman ›In den Wäldern des menschlichen Herzens‹ (2016). Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, ihr Roman ›Kältere Schichten der Luft‹ (2007) war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und wurde mit dem Rheingau-Literatur-Preis sowie dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet, der Roman ›Sturz der Tage in die Nacht‹ (2011) stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Antje Rávik Strubel wurde mit einem Stipendium in die Villa Aurora in Los Angeles eingeladen sowie als Writer in residence 2012 an das Helsinki Collegium for Advanced Studies. 2019 erhielt sie den Preis der Literaturhäuser. Ihr Roman ›Blaue Frau‹ wurde mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet. Sie übersetzt aus dem Englischen und Schwedischen u.a. Joan Didion, Lena Andersson, Lucia Berlin und Virginia Woolf. Antje Rávik Strubel lebt in Potsdam.

www.antjestrubel.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Die Erstausgabe erschien 2007 im Deutschen Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG München

Covergestaltung: kreuzerdesign|München Rosemarie Kreuzer

Coverabbildung: Aufwind Luftbilder/VISUM creative

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490150-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Vorwort der Herausgeberin

Wie es war im Anfang

Probeflug

Eine Weihnachtsteufelei

Protokoll 1

Der letzte Brief an ARS,geschrieben am 23.09.2005

Protokoll 2

Falsche Töne

Brief vom 30.10.2005

Protokoll 3

Wir brauchen das in echt

Protokoll 4

Protokoll 5

Unter der Plane

Protokoll 6

Zosch, krawumm

Protokoll 7

Protokoll 8

Allejubeljahre.ad

Nächste Seite

Protokoll 9

In die Wüste geschickt

Schlußprotokoll

Für Haymo

Vorwort der Herausgeberin

Das Manuskript zu diesem Buch ging in einem Umschlag ohne Absender beim Verlag ein. In diesem Umschlag befanden sich Weihnachtsgeschichten, über denen mein Name stand, und zwar korrekt mit dem Akzent über dem a in Rávik. In einem grünen Hefter fanden sich außerdem tagebuchähnliche Notizen, die als Protokolle bezeichnet waren. Zur Urheberschaft dieser Protokolle gab es keine Angabe. Der Verlag hatte zu diesem Zeitpunkt kein Manuskript von mir erwartet. Befremdlich wirkte die Sendung außerdem, weil sie ohne Gruß gekommen war, ohne ein Wort von mir, obwohl wir uns sonst immer freundliche Kärtchen in die Briefumschläge steckten. Mein Lektor klang besorgt am Telefon. Als ich begriffen hatte, worum es ging, war ich nicht weniger besorgt. Ich konnte ihm nur versichern, daß auch mir dieses Manuskript unbekannt sei. Weder die Weihnachtsgeschichten, noch die Protokolle hatte ich geschrieben.

Nach der ersten Verwirrung und dem Entschluß, das aus dem Nichts aufgetauchte Manuskript wieder im Nichts verschwinden zu lassen, setzte eine Phase ruhigeren Nachdenkens ein. Ich las die Weihnachtsgeschichten. Und ich begriff, daß hier ein Betrüger am Werk war. Der anonyme Absender hatte die Geschichten nicht nur unter meinem Namen verfaßt. Er hatte außerdem versucht, meinen Stil nachzuahmen.

Ich las die Protokolle. Freimütig entlarvt der Autor darin seine Pläne. Er beschreibt, wie er sich bewußt meiner Sprache bemächtigt hat!

Er gibt sich so deutlich als der Verfasser der Weihnachtsgeschichten zu erkennen, daß es mir ein Rätsel ist, warum er die Protokolle überhaupt der Sendung beifügte. Hätte er nicht ein Interesse daran haben müssen, seine Spuren zu verwischen?

Stattdessen wird klar, daß es sich hier um jemanden handelt, der sich mir seit längerem an die Fersen geheftet hat. Viele Details und Beschreibungen in den Protokollen stimmen mit meinem Leben überein, häufig habe ich auf Lesungen dasselbe Gesicht gesehen. Seit einiger Zeit taucht ein Mann auf. Er ist Ende Fünfzig. Er trägt eine ausgeblichene Cordjacke, er setzt sich in die zweite Reihe nach außen und verwickelt mich am Schluß in Gespräche, von denen mir die Wörter Geistesverwandtschaft, Fremde und Horizont im Gedächtnis geblieben sind. Oft klingelt mein Telefon. Hebe ich ab, meldet sich niemand, aber ich höre, daß am anderen Ende verhalten geatmet wird. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Sie werden in den Protokollen noch genug darüber erfahren.

Daß ich einer Veröffentlichung zustimmte, ja sie geradezu vorantrieb, hat auch mit der Hoffnung zu tun, daß sich diese zwanghafte Spirale, diese seltsame Spiegelung des Betrügers in mir, dadurch endgültig auflösen möge.

Natürlich haben wir Nachforschungen angestellt. Ich überzeugte meinen Bruder, mit mir gemeinsam Dörfer in Brandenburg abzuklappern, die den vagen Beschreibungen in den Protokollen entsprechen könnten. Und wir hatten Glück. Schon beim dritten Anlauf fanden wir ein Haus, auf das die Beschreibungen zutrafen. Es stand in der Nähe eines Kanals, am dem vor kurzem die Pappeln gefällt worden waren, etwas von der Anliegerstraße zurückversetzt; der Ort, an dem die Weihnachtsgeschichten entstanden sein mußten.

Allerdings wohnte dort eine Familie mit Kleinkindern. Wie sich herausstellte, waren sie vor wenigen Monaten eingezogen. Das Haus hatten sie von einem Makler gekauft, über die Vorbesitzer wußten sie nichts. Sie hatten den Kaufvertrag etwa in der Zeit unterschrieben, als der Verlag das Manuskript erhalten hatte. Auch in den Protokollen wird ein Makler erwähnt, und ich bin sicher, es handelt sich um denselben, den wir schließlich aufsuchten. Er wollte seinen Klienten nicht preisgeben. Auf Nachfrage im Verkehrsministerium, das der Betrüger als seine Arbeitsstelle angibt, gab man uns zur Antwort, daß sich dort niemand nebenbei schriftstellerisch verdinge. Im übrigen könne man nicht weiterhelfen, es gebe Richtlinien des Datenschutzes.

Die Polizei haben wir nicht eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt stand unser Entschluß zu veröffentlichen bereits fest.

Natürlich redeten wir auch mit den Nachbarn. Aber sobald mein Bruder und ich nach dem Vorbesitzer fragten, schienen sie dringend die Hecke verschneiden zu müssen, stellten ihre Motorsägen an oder sagten, ihr Wasserkessel würde pfeifen, obwohl nicht das geringste Pfeifen zu hören war. Eine Frau aus dem Haus gegenüber meinte, sie interessiere nicht, was gewesen sei, sie interessiere nur, was jetzt werde.

Bei einem unserer Versuche, wir standen vor einem Zierteich, aus dem unser Gesprächspartner gerade eine Froschleiche zog, verließ mich die Lust. Ich fragte mich, was ich mit den Nachforschungen eigentlich bezweckte. Ich wußte doch, wer der Autor war. Ich hatte ihn gesehen, ich hatte mit ihm gesprochen. Ich zweifelte ja nicht plötzlich daran, daß er existierte. Wollte ich ihn zur Rede stellen? Aber wozu? Um ein unangehmes Gespräch im Leben mehr zu führen? Um ihn erneut auf meine Fährte zu locken, wo die Dringlichkeit vielleicht gerade im Abklingen war? Wir unterbrachen die Suche, noch bevor die Froschleiche aus dem Kescher rutschte.

Für die Offenlegung des Betrugs ist das, was der Betrüger in den Protokollen über sich – und natürlich über mich – preisgibt, Information genug.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, daß ich zwar tatsächlich, wie der Betrüger behauptet, meinem Bruder jedes Jahr eine Weihnachtsgeschichte schreibe, die dann unter dem Weihnachtsbaum vor der versammelten Familie verlesen wird, daß es sich bei den vorliegenden Texten aber keinesfalls um diese handelt. Den Versuch, meinen Stil täuschend echt nachzuahmen, halte ich für mißglückt. Aus diesem Grund ist es mir am Ende nicht ganz so schwer gefallen, mich zu einer Herausgabe dieser Fälschungen zu entschließen.

Nach langer Überlegung stimmten wir darin überein, daß es nur dann für Außenstehende interessant wäre, wenn die Weihnachtsgeschichten und die Protokolle gemeinsam veröffentlicht werden würden, auch wenn das den Plänen des eigentlichen Urhebers zuwiderlaufen dürfte.

Die Protokolle auszuklammern, hätte bedeutet, das Publikum einer Täuschung aufsitzen zu lassen. Es gibt in jüngster Zeit öfter Bücher, bei denen sich am Ende herausstellt, daß große Teile darin von Romanen bekannter Autoren abgeschrieben oder ihnen schamlos nachempfunden worden sind. Mit dem Abdruck der Protokolle wird dieser Täuschung vorgebeugt. Es wird möglich, hinter die Kulissen des Betrügers zu blicken. Das Buch kann auf diese Weise außerdem Zeugnis geben von der heute immer stärker um sich greifenden Urheberrechtsverletzung, dem Diebstahl geistigen Eigentums.

Ich habe nichts verändert, gelöscht oder hinzugefügt, auch wenn Details meines Lebens offenbar werden, die ich über das Private hinaus nicht unbedingt für interessant halte. Aber es geht mir darum, den Vorgang so originalgetreu wie möglich abzubilden. Deshalb muß auch der perfide Plan des Fälschers, das Buch unter meinem Namen zu veröffentlichen, berücksichtigt werden. Die Bloßstellung wird verhindern, daß er darin eine späte Genugtuung sehen könnte.

Mein einziger Eingriff als Herausgeberin bestand darin, der besseren Lesbarkeit halber die Weihnachtsgeschichten nach Motiven und Themen sortiert den Protokollen zuzuordnen.

Antje Rávik Strubel,

München im November 2007

P.S.: Ich bedanke mich bei Thomas Trautwein und Heiko Liehr für die freundliche Unterstützung.

Wie es war im Anfang

Meine Freundin sagt immer: »Die Rellijon is mit m letzten Krieg druffjejangen und die Ideolojie mit da Mauer. Heute renn se zur Lafsparät und kieken Schtar Treck, und ihre Familienfotos packen se ins Internet.«

In unserer Familie haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir haben die Weihnachtsgeschichtentradition eingeführt. Mein Bruder hat sie eingeführt, und ich mußte mitmachen. Jedes Jahr zum Fest soll es eine neue Weihnachtsgeschichte geben, und mich hat man zur Weihnachtsgeschichtenschreiberin gemacht, zur Weihnachtsantje Auguste. Das ist sehr schön, und alle liegen dann unter dem Weihnachtsbaum, die Beine übergeschlagen, vom Punsch leise benebelt, und freuen sich, daß es wieder soweit ist. Es gibt nur ein Problem. Weihnachtsgeschichten haben den Nachteil, daß man sie immer schon kennt.

Von Gänsebraten erwartet man keine Überraschungen. Die sollen jedes Jahr ganz exakt genauso sein wie im Jahr zuvor, mit Pflaumen und Kastanien gefüllt, mit knuspriger Haut, Sauerkraut oder Grünkohl, um die festlich vorgefühlte Besinnlichkeit im Erfüllungsmoment nicht zu enttäuschen.

Bei Geschichten ist das anders. Bei Weihnachtsgeschichten sowieso. Man möchte zwar gewisse Dinge wiedererkennen, sie sollten zum Beispiel nicht im Hochsommer auf Rügen oder in einer fernen Kultur spielen, in der es Weihnachten nicht gibt, aber man möchte »doch ooch überrascht werden«, wie meine Freundin sagt. Auch wenn es am Ende wieder auf eine Geburt hinausläuft, auf das schreiende Kind im Stroh, dem ein Mohr und drei Heilige aus dem Morgenland Kräutersud und teure Glitzer-Windeln vorbeibringen.

Selbst im Osten sind die Leute noch jedes Jahr erwartungsfroh in die Kirche gelaufen, obwohl es verboten war, vielleicht nur, um endlich zu hören, daß es diesmal ein Mädchen geworden ist, und dann wird’s doch wieder ein Junge. Irgendwann hat man die Nase voll und beginnt, eine eigene Tradition zu begründen, und wenn man sie begründet hat, dauert es nicht lange, und man sehnt sich nach der alten Weihnachtsgeschichte zurück, weil so eine eigene doch Schwierigkeiten bereitet.

Nur mein Bruder akzeptierte das nicht. Er war nicht zu bremsen. Er hatte diese kindliche Unschuld im Blick, als er sich vor mich hinstellte und sagte: Du bist doch Schriftstellerin!

Das funktioniert immer. Ich habe ihm zwar erklärt, daß Weihnachten das schlimmste, das sentimentalste, ein marodes Genre ist, das Dickens unrettbar in die Ecke geschrieben hat, aufs Abstellgleis, ins Aus, aber noch während ich mit wachsender Hysterie redete, war der Fall schon verloren.

Es funktioniert immer, weil ich mir nichts so sehr wünsche wie Schriftstellerin zu sein. Das weiß mein Bruder. Ich habe ihm davon schon vorgeschwärmt, da war ich zwölf und er sieben, und wir hatten beide noch Mühe, das zu verstehen.

Mittlerweile weiß er auch längst, wie korrumpierbar ich bin. Jedesmal, wenn mir einer auf den Kopf zusagt, ich sei, was ich mir wünsche, werde ich schwach, egal, welche Bedingungen sich daran knüpfen.

Die Bedingungen meines Bruders sind abenteuerlich.

Probeflug

Ich saß am nächtlichen Schreibtisch, beneidete die Bibel um ihre Anschaulichkeit, sehnte mich nach der Zeit, als ein auswendig gelernter Eichendorff zu Weihnachten noch genügte, und pulte Kerzenwachs vom Vorweihnachtskranz.

Als ich genug abgepult hatte und draußen gerade die Sterne vom Morgen überblendet wurden, rief ich meine Freundin an. Sie wohnt auf dem Dorf. Seit sie da draußen wohnt, hat sie oft schräge Einfälle, und ich dachte, sie könnte mir bei meiner neuen Aufgabe behilflich sein.

Sie war gerade aus einem Albtraum erwacht. Sie erzählte wirr von einem Lexikon des Lebens und daß dort Dinge zu finden seien, von denen man noch nicht einmal gewußt habe, daß man sie suche. Ein riesiges, zwölfhundertbändiges Werk. Ich verstand sie nicht, und wir legten enttäuscht wieder auf. Aber nach einer Weile kam mir der Gedanke, mal im Brockhaus nachzuschlagen.

Da mir bisher nichts eingefallen war, konnte ich genausogut das erste Stichwort, das ich fand, zum Aufhänger meiner Geschichte machen, zum Sujet. Mein Bruder hatte gesagt, Nachschlagewerke wären erlaubt, Nachschlagewerke wären sogar nützlich, schließlich sollte das Ganze glaubhafter als in der Christenlehre sein. Vielleicht stieß ich auf ein originelles Wort, dessen rätselhafter Klang entfernt an Weihnachten erinnerte.

Ich fand »Gen«.

Ich stand da mit dem Brockhaus im Arm, es war der vierte Dezember, und hatte »Gen« zum Sujet meiner ersten Auftragsarbeit gemacht. So ist das mit Traditionen in Eigenverantwortung.

Mit »Gen« ging gar nichts.

Mit »Gen« konnte ich bestenfalls eine Gans manipulieren. Ich konnte sie übergewichtig machen, so daß es Probleme beim Braten gab. Oder die Gänse waren deformiert, was einen gesamtdeutschen Bratenausfall und einen Absturz von Gansaktien verursachte, oder meine zukünftige Hauptfigur engagierte sich bei den Grünen und aß nichts außer rohen Äpfeln aus dem Ural. Aber das war höchstens was für die taz. Ich war frustriert und ging joggen.

Am Abend kam meine Freundin vom Dorf vorbei. Sie hätte in der Stadt ein paar Dinge zu erledigen, sagte sie, klopfte ihre Schuhe ab und setzte Glühwein auf. Ich erzählte ihr von meinen Schwierigkeiten mit genmanipulierten Gänsebraten. Sie starrte mich eine Weile an, schüttelte verzweifelt ihr Haupt und verschwand. Eine dreiviertel Stunde später war sie zurück, einen Umweltbeutel schwenkend, in dem sich ein Karton mit braunen, stiernackigen Flaschen befand. Lebertran, dachte ich. Sie sagte, ich solle mich erstmal beruhigen. Dann falle mir schon etwas ein. Wenn ich alle sechs Stunden zwei Eßlöffel dieses Lebertrans einnähme, der offenbar ein hoch dosiertes Beruhigungsmittel war, werde mir das auch gelingen. Ich gehorchte, fiel in Tiefschlaf und träumte von Gänseäpfeln, Äpfeln, die man mit Gänsen geklont hatte.

Morgens hatte ich Rückenschmerzen. Es kam mir vor, als würden Züge meine Wirbelsäule hinauffahren, eiserne Gestelle in Hochgeschwindigkeit. Später rief mein Bruder an. Er wollte wissen, wie weit ich gekommen war. Das war eine seiner Bedingungen: Er verlangte regelmäßig einen Zwischenbericht.

Denn angenommen, es ginge schief, hatte er gesagt, wie stünde er dann vor unseren Eltern da. Wie sähe er aus, falls ich versagte. Er hatte viel riskiert. Zuerst hatte er jahrelang daran gearbeitet, daß kein verkleideter Arbeitskollege unseres Vaters mehr für uns den Weihnachtsmann mimte (Du hast ja immer fleißig mitgemimt, hatte er mir vorgeworfen. – Ich bin ja auch Schriftstellerin. – Ach.) Dann hatte er lebende Weihnachtsbäume statt der gefällten eingeführt, die nach dem Fest in die getaute Frühlingserde umgetopft werden mußten, weshalb aus dem Garten meiner Eltern mittlerweile eine Schonung geworden war. Jetzt hatte er wegen der geplanten Lesung den Menüplan um eine Stunde verschieben müssen, und das hatte angesichts des ohnehin späten Essens am Heiligabend zu einer hitzigen Debatte geführt.

Ich sagte ihm am Telefon, ich hätte den ganzen Tag in der Bibliothek verbracht und Geo-Hefte durchgesehen. Es gab Schafe, die aussahen wie Ziegen, aber selbst, wenn man das Schaf als weihnachtliches Accessoire akzeptierte, zerstörte der Ziegenkopf am Gansleib die Stimmung. »Aber keine Sorge«, sagte ich, »ich nehme gerade ein Mittel, das mich beruhigt, und der Rest wird sich finden.«

Er war enttäuscht, was man hörte.

Abends wurden die Rückenschmerzen so stark, daß ich auf dem Bauch schlafen mußte. Ich schluckte meine zwei Eßlöffel Beruhigungslebertran, nahm Ibuprofen und wachte mitten in der Nacht von Bewegungen im oberen Halswirbelbereich auf. Es fühlte sich an, als wären jetzt Schwellenläufer auf den Schienen unterwegs, die jeden einzelnen Wirbel noch einmal fest anzogen.

Ich versuchte, mich von hinten im Spiegel zu sehen. Wenn ich mich gerade so weit herumgedreht hatte, daß die schmerzende Stelle jeden Moment ins Blickfeld rücken mußte, gab es einen Knacks im Hals, eine Sperre, an der ich nicht vorbeikam. Ich zog eine weite Bluse an.

Ich fing an, überhaupt nur noch Weites zu tragen; riesige Tücher, ausgeleierte Pullover. Die Bewegungen im Halswirbelbereich wurden heftiger.

Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Sobald ich am Schreibtisch saß, fing es an, zu drücken und zu stechen. Wenn ich tastend die schmerzende Stelle erreichte, fühlte ich eine Beule, eine Schwellung, einen drahtigen Auswuchs.

Mein Bruder rief noch einmal an. Ich rieb meinen Rücken an jeder Kante, während ich mit ihm sprach, an jedem Türvorsprung, ich schubberte mich in Küche und Bad, an Fensterknäufen und Schrankecken. Mein kleiner Bruder schien noch kleiner geworden zu sein, er flüsterte am Telefon. Er sagte, er verlasse sich auf mich. Er wisse nicht, womit die Lücke im Weihnachtsprogramm sonst zu stopfen sei und vor allem, wie er die dadurch entstehende Unregelmäßigkeit unseren Eltern gegenüber vertreten solle. Selbst dem Auflegen hörte man seine Verzweiflung an.

Während die Zeit sinnlos verging, dachte ich an meine Freundin vom Dorf.

Sie kam nicht ursprünglich vom Dorf. Sie wechselte nur ständig ihren Wohnsitz. Sie zog so häufig um, daß ich nicht jedes einzelne Mal mitbekam. Im Moment wohnte sie weit draußen, nachdem sie zuvor ein Vierteljahr in Hellersdorf gelebt hatte und davor in Teltow und vor Teltow in Charlottenburg, und vielleicht veranstaltete sie dieses ganze Hin und Her nur, damit sie den Eindruck haben konnte, immer rechtzeitig gegangen zu sein.

Rechtzeitig zu gehen war ihr wichtig. Rechtzeitig zu gehen bedeutete, mit der Zeit zu gehen, eine Zeit, in der alle kurz angebunden, knapp aufgelegt, flüchtig bekannt waren. Sie wußte, daß das Neue, solange es eine Herausforderung war, bewies, daß man existierte; der Mechanismus lief, die Muskeln spielten. Aber statt sich da der Menschen zu bedienen, wechselte sie lieber ihren Wohnsitz. Wobei sie in der Nähe ihrer Freunde blieb.

Ich konnte mich nicht erinnern, wie oder wann wir uns kennengelernt hatten. Ich konnte mich nicht einmal daran erinnern, sie jemals nicht zur Freundin gehabt zu haben. Was auch daran lag, daß ich sie mir so immer gewünscht hatte.

Es gab ein Foto von mir als Achtjähriger. Das Mädchen im weißen knielangen, irgendwie topfartigen Kleid starrt mit aufgerissenen Augen unter ihrem ausgefransten Kurzhaarschnitt gebannt ins Leere. Dort mußte ich sie zum ersten Mal gesehen haben. In einem grauen verwischten Nichts. Wie die Leere auf einem schon leicht gewellten Schwarzweißfoto eben aussah.

Das war kurz nach einem Streit mit meiner damaligen Banknachbarin in der dritten Klasse gewesen. Bisher hatten wir zusammengehalten und waren gemeinsam jeden Tag durch die Plattenbausiedlung und das Wäldchen nach Hause gelaufen, sie wohnte drei Blöcke weiter. Aber an diesem Tag stellte sie mir grundlos erst ein Bein, und als ich mich wieder aufgerappelt hatte, fing sie an, sich über meinen grünen Schulranzen lustig zu machen, der für Krippenkinder sei mit diesen Blümchen am Deckel. Und als ich wütend wurde und die Wut mir in Tränen übers Gesicht lief, weil der Ranzen ein Geschenk meiner Lieblingstante war, sagte sie, oh, jetzt fängt sie auch noch an zu weinen, ganze große Krokodilstränen, wie niedlich!

Das Foto von mir mit acht klebte in einem silbergrauen Album, dessen Einband gepolstert war. Ich sah mich an. Das topfartige Kleid. Der Kurzhaarschnitt. Das Staunen im Blick und die Leere vor Augen.

Damals, dachte ich, waren mir noch keine Züge durch den Nacken gefahren.

Als mein Tagespensum bei drei Lebertranflaschen und sieben Ibuprofen angelangt war, rief ich verzweifelt meine Freundin an. Aber statt sich für meine Schmerzen zu interessieren, fragte sie erbost: »Na haste denn noch nüscht mit deine Jene jemacht?«

»Nee«, sagte ich und brach in Schluchzen aus, so laut, daß ihr Angebot, sofort vorbeizukommen, darin unterging. Wenig später war sie da.

»Menschenskind!« rief sie und fummelte aufgeregt mit einem Taschentuch in meinem Gesicht herum. »Imma mit da Ruhe, du ruinierst dir noch die janze Visage!«

»Für mich ist das gelaufen, aber echt«, sagte ich, »so eine schwachsinnige Idee, und wieso muß ich überhaupt die Geschichtentante sein, wieso können die sich nicht selber was ausdenken, und außerdem tut mein Rücken weh. Als hätte ich mich verbrannt.«

»Komm ma, Kleene«, sagte meine Freundin vom Dorf, legte mir meinen Mantel um und zog mich hinaus auf die Straße. »Dit iss so bei Weihnachten. Da kricht ma schon ma dit Ziehen im Rücken von dit janze Rummjerenne. Deswejen mußte doch nich gleich flennen, da mußte nur ma n bißcken abspannen. Uff andre Jedanken kommen.«

»Ja«, schluchzte ich, die Nase im Taschentuch. Es war hundekalt und zehn Tage vor Weihnachten.

»Beispielsweise ne Jallerie! Sowat lenkt ab. Da kiekste dir n paar verrückte Jemälde an, da siehste so Knoten und Punkte anne Wände, wat allet de Haare vom Koppe kostet, und am Ende biste janz froh, daß de deine Kröten in wat Ordentlichet anjelegt hast. Komm man, Kleene! Da jehts da ooch mit dein Kreuze wieda bessa.«

Das Angenehme an meiner Freundin vom Dorf ist, daß sie immer so praktische Vorschläge hat. Sie trug lilafarbene Pulswärmer und einen etwas überdimensionierten Hut, der oben zu einem länglichen blauen Zipfel auslief. Die Schneereste knirschten. »Früha, da ham ja de Kollejen ma wat jemalt, so im Zirkel malender Arbeiter, aba jibtet ja allet nich mehr.«

Jedesmal, wenn sie von früher sprach, fiel mir auf, daß wir da noch nicht sehr miteinander bekannt gewesen sein mußten. Ich sage nicht: überhaupt nicht. Wir kannten uns. Wir haben uns immer gekannt. Jedenfalls, solange ich mich erinnern kann, und ich erinnere mich, solange wir uns kennen. Nur eben nicht sehr. Es fiel mir auf, weil mir das, was sie sagte, oft fremd war. Nicht die Orte, an denen sie gewohnt hatte, oder die Kargheit der Landschaft. Die Landschaften waren sich ziemlich gleich geblieben.

Aber ihr Leben insgesamt war mir fremd, die Redeweisen, das, was man voneinander erwartet hatte oder nicht und wie man umeinander herumgeschlichen war, sich belauert hatte und sich gleichzeitig doch vertraute; eine seltsame Mischung aus Vorsicht und Anziehung, für deren Feinheiten ich damals noch zu jung gewesen war.

Sie sagte, die Ausstellung sei in einer Villa mit gefrorenem Kletterrosenbehang. Sie beschrieb mir die Straße. Es war leicht, ihr zu folgen. Ein nackter Amor stand im Garten, ein Schild am Zaun warb für Aquarelle.

»Seit wann stehst du auf Weichzeichnerei?«

»Nu komma erstma rin.«

Drinnen gab es einen Marmorfußboden, über den sich Paare aus Zehlendorf, ältere Damen in Pelzmänteln mit hochtoupierten Frisuren, Herren mit gestutzten Backenbärten, eine Dame mit Diamantring, die dem Gatten noch etwas für das Bad schenken wollte, und ein Junge, Typ Bank-Azubi, bewegten. Der Junge traute sich nicht, nach den Preisen zu fragen, und strich um einen Engel herum, dessen Brüste sich deutlich von den mild fließenden Farben abhoben. Es gab jede Menge Engel. Gesichtslose Engel, Engel, die Sturzhelme trugen, Engel auf Plüsch, Engel auf gefurchten Wiesen und auf Plateauabsätzen im Straßenverkehr. Auch einige Engelklassiker waren darunter mit Trompete und Pausbacken. Im Hintergrund lief eine Roger-Whittaker-Weihnachts-CD.

Im Warmen fing mein Rücken wieder stärker zu schmerzen an. Ich sagte meiner Freundin, es wäre vielleicht keine so gute Idee gewesen hierherzukommen, insgesamt.

Sie lachte. Ihr machte das alles großen Spaß. Hier lief Geld herum. Hier lief gutes Material über teure Böden. Pelze, Kaschmir, Krokodilleder, Veuve Clicquot und La Mer, was sich auf trüffelgenährtem Fleisch zu einer Arroganz vereinigte, die meiner Freundin gefiel.

Hier lief alles das herum, was es nicht gab. Was es nirgendwo gab. Nirgendwo jedenfalls in ihrem Leben.

Hier fühlte sie ihre Muskeln spielen.

Sie warf das graue Haar zurück und legte den Kopf vor jedem Bild fachmännisch in den Nacken. Sie war grau, seit ich sie kannte, mit einem silbrigen Schimmer, wenn sie unters Kerzenlicht oder unter eine der Sparlampen geriet, aber ihre jugendlich schmale Figur machte es schwer, ihr Alter zu schätzen, was die Leute verwirrte.

Momentan wirkte sie etwas verloren. Sie sah wie ein Straßenköter unter Zierpudeln aus, und wahrscheinlich ging es ihr mit mir ähnlich.

Durch meine Halswirbel raste ein ICE.

Ein Herr mit zerbrechlicher Brille erklärte, daß der Künstler über die Oper zu den Engeln gekommen sei. In der Oper hatten eines Tages die Engel ausgesehen wie auf Gemälden von Rubens, was dem Künstler mißfiel, und er begann, selbst welche zu malen. Das war jetzt dreiundzwanzig Jahre her, und er malte noch immer dasselbe.

Ich dachte daran, aufs Klo zu gehen, um herauszufinden, was sich in meinem Rücken tat. Aber dann hätte ich mich durch den ganzen Raum und direkt am Redner vorbei drängeln müssen.

»Engel«, sagte er, »sieht man ja nun in Wirklichkeit nicht. Was sollen wir also heute noch von ihnen halten? Dieser Künstler sagt es uns. Er sagt uns: Seien Sie unbesorgt, meine Damen, meine Herren«, er machte eine große Pause, »in jedem Leben gibt es einen Menschen, einen, der einem als Engel erscheint. Irgendwann ist er da, es braucht nur eine gewisse Aufmerksamkeit. Und wenn man ihm begegnet, empfindet man etwas Merkwürdiges. Etwas Einzigartiges. Davon weiß derjenige oft nichts, aber man selbst weiß es, und von diesem Moment an kann man beruhigt sein. Man hat in einem Menschen seinen Engel entdeckt.«

Es war still. Es war eine Stille, hinter der fiebrig überlegt wurde, wer das im jeweils eigenen Leben denn war, und in diese Stille hinein riß meine Bluse im Rücken mittendurch. Es war ein langsames, gleichmäßiges Reißen, sehr laut, und die Gleichmäßgkeit ließ es aufreizend und durchdringend klingen, und schließlich schwenkten auch die ins schönste Fiebern versunkenen Köpfe zu mir herum. Es wurde gezischt und gezischelt, der Redner hüstelte kurz, dann hörte das auf. Ich fühlte, wie etwas in meinem Rücken wuchs, wie es sich aufwarf und weitete, es tat jetzt nicht mehr weh. Es hatte alle Freiheit und fühlte sich leicht an, geschmeidig. Die Augen, die sich auf mich gerichtet hatten, kamen mir vor wie meine eigenen mit acht: riesig, staunend, erschrocken, aber vom Erschrecken gefesselt, fast wie im Wundstarrkrampf.

Meine Freundin vom Dorf strahlte unter ihrem silbrig schimmernden Haar, und ich begriff, daß gerade etwas Ungewöhnliches passierte.

Als ich mich von der Wand abstieß, um meine Schultern freizubekommen und irgendwie auch etwas zu sehen, hob es mich wenige Millimeter in die Luft.

»Jut jemacht!« rief sie. »Prima! Siehste, und dit iss die janze Poente. Da läuft am Ende allet druff raus.«

Ich schwebte. Meine Füße taumelten durch die Luft, ich stieg höher, und die Menschen sahen von unten her zu mir hoch. Je höher ich kam, desto blasser wurden die Körper, Veuve Clicquot und La Mer. Ich konnte nicht mehr erkennen, wo die Menschen aufhörten und die Wände, die Gemälde, wo das ganze teure Material begann. Erhöht wie ich war, waren die Unterschiede nicht deutlich. Die Gäste der Galerie verschmolzen vor meinen Augen zu einem einzigen, zu einem Menschen, dessen Lebensfilm ich plötzlich ablaufen sah, ich sah ihn von klein auf älter werden und alt, ich sah ihn in Hochgeschwindigkeit, ich sah ihn in Windeln, dann spielend im Sand und später in Diskos, in Wartehallen, im Schnee, ich sah ihn in Supermärkten und Toiletten stehen, über verlorene Banknachbarinnen weinen, Eis essen und Kaugummis kauen und erinnerte mich, irgendwo gelesen zu haben, daß das die Art war, wie Geister sahen. Geister sahen alles gleichzeitig. Für Geister war es schwer, in der Gegenwart zu bleiben, wo über allen Dingen eine Schicht unmittelbarer Realität lagerte, die diese Dinge andauernd verschob, veränderte und verzerrte, wo jeder Atemzug im nächsten schon Vergangenheit war.

Es war schwindelerregend.

Meine Freundin winkte verwischt zu mir hoch.