19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

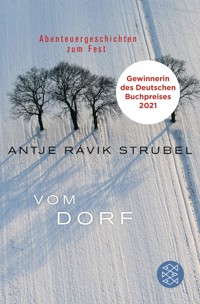

Was ist das für eine Gesellschaft und was fehlt? Essays der Preisträgerin des Deutschen Buchpreises Antje Rávik Strubel Pointiert nimmt Antje Rávik Strubel die aktuelle gesellschaftliche Lage unter die Lupe. Mit engagierter und zugleich poetischer Stimme widerspricht sie dem Gezerre und Gezeter. Sie plädiert für einen spielerischen, abenteuerlichen, wagemutigen Umgang mit Sprache, für ein emphatisches und aufmerksames Miteinander und eine Vielfalt der Lebens- und Liebesweisen. Sie erzählt von Virginia Woolf und Selma Lagerlöf, von dem Griff nach den Sternen und dem Aufbruch ins Unbekannte. Diese kritischen, literarischen und persönlichen Reden und Essays spannen den Bogen vom Ende des 19. Jahrhunderts zum Beginn des 21. Jahrhunderts und blättern mit dem nötigen feministischen Hintersinn andere Seiten der gesellschaftlichen Landkarte auf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 168

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Antje Rávik Strubel

Es hört nie auf, dass man etwas sagen muss

Essays

Über dieses Buch

Was ist das für eine Gesellschaft und was fehlt? Pointiert nimmt Antje Rávik Strubel die aktuelle gesellschaftliche Lage unter die Lupe. Mit engagierter und zugleich poetischer Stimme widerspricht sie dem Gezerre und Gezeter. Sie plädiert für einen spielerischen, abenteuerlichen, wagemutigen Umgang mit Sprache, für ein emphatisches und aufmerksames Miteinander und eine Vielfalt der Lebens- und Liebesweisen. Sie erzählt von Virginia Woolf und Selma Lagerlöf, von dem Griff nach den Sternen und dem Aufbruch ins Unbekannte. Diese kritischen, literarischen und persönlichen Reden und Essays spannen den Bogen vom Ende des 19. Jahrhunderts zum Beginn des 21. Jahrhunderts und blättern mit dem nötigen feministischen Hintersinn andere Seiten der gesellschaftlichen Landkarte auf.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Antje Rávik Strubel lebt in Potsdam. Mit ihrem ersten Roman tauchte Rávik auf (zunächst noch Rávic). Es folgten u.a. die Romane »Tupolew 134«, »Kältere Schichten der Luft«, »Sturz der Tage in die Nacht« und »In den Wäldern des menschlichen Herzens«. Ihr literarisches Werk wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter dem Preis der Literaturhäuser 2019. Der Roman »Blaue Frau« wurde mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet. Antje Rávik Strubel übersetzt u.a. Joan Didion, Monika Fagerholm, Lucia Berlin und Virginia Woolf.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Judith Schalansky unter Verwendung des Gemäldes »Una, Lady Troubridge« von Romaine Brooks

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491644-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Für Zaia

I Woolfs Erbe

Dankesrede zum Deutschen Buchpreis

Ich wusste: Sollte ich diesen Preis bekommen, würden mir die Worte fehlen. Nicht Worte der Dankbarkeit. Es gibt viele Menschen, denen ich sehr dankbar bin: aus meinem Verlag, meiner Agentur und Silvia Bovenschen, der dieser Roman gewidmet ist.

Ich wusste auch: Ich kann nicht sprachlos vor Ihnen stehen. Nicht in diesen zänkischen Zeiten. Und vor allem nicht nach Erhalt eines Preises (für den ich der Jury herzlich danke), der einem Roman gilt, der die erzwungene Sprachlosigkeit einer jungen Frau umkreist und ihr Vermögen, sich der Sprache und damit der gesellschaftlichen Sichtbarkeit wieder zu bemächtigen.

Am liebsten hätte ich über Sprache reden wollen, Sprache als ästhetischer Spielplatz, als etwas, das für uns alle, die wir schreiben, so elementar ist. Für Lucia Berlin war sie die Brücke über den Abgrund, für mich ist sie ein Ort des Berauscht- und Entrücktseins und zugleich Irritation und Wagnis. Aber sobald ich darüber sprechen will, übertönen mich Gezerre und Gezeter, und ich lande mitten in einem furchtbaren Krieg; dem Krieg, der heute verbissen um Bezeichnungen und Benennungen geführt wird, also darüber, wer wir sein dürfen und wer das Sagen darüber hat. Der damit verbundene Hass ist befremdlich und bedrohlich, aber ist er nicht auch schrecklich normal? Kriege wurden schon aus geringfügigeren Anlässen geführt!

Das muss ich ansprechen, wenn mich das Licht der Öffentlichkeit streift. Schließlich schreibe ich seit Jahren Figuren, die dem, was allgemein als normal gilt, als selbstverständlich, ganz selbstverständlich widerstehen. Die eher auf die Schlupflöcher in dieser Normalität verweisen (oder sollen wir »Norm« sagen?), weil sie keine Möglichkeit oder kein Interesse daran haben, sie für sich zu beanspruchen. Weil diese Normalität nur deshalb normal ist, weil sie da ist, und nicht etwa, weil sie gut ist. Eine der weniger subtilen Strategien zur Sicherung dieser Bastion ist ja das Bashing einer Haltung, die sich weigert, länger mit dem üblichen »Jetzt habe dich nicht so«, »Stell dich nicht so an« auf die Erfahrung von struktureller Demütigung, Gewalt oder bloß Ignoranz zu reagieren. Also das Bashing von – jetzt hätte ich fast »politische Korrektheit« gesagt! Ein schmutziger Begriff! So schmutzig, wie es bis vor kurzem auch das Wort »Feministin« noch war. Für Virginia Woolf ein korruptes Wort, das nur noch dazu diene, diejenigen auszuschließen und zu demütigen, die es einmal bezeichnet habe.

Solche Worte, schreibt Woolf, werden von »Klingel-an-der-Tür-und-renn-weg-Männern« zum Verunglimpfen benutzt. Eine Beobachtung, die auch Ihnen vielleicht irritierend bekannt vorkommt. Das Internet ist voller »Klingel-an-der-Tür-und-renn-weg-Männer«. Die Demokratie gefährden jene, die das Ende ihrer jahrhundertealten Meinungshoheit zum Ende der Meinungsfreiheit erklären.

Aber ist es denn nicht selbstverständlich, dass man mit dem Namen angesprochen werden möchte, unter dem man sich auch angesprochen fühlt? War das für die, die heute am lautesten schreien, nicht immer selbstverständlich?

Vielleicht ist es ja zu einfach, um für wahr gehalten zu werden. Da werden wir misstrauisch. Kann es wirklich so einfach sein?

»Vielleicht muss das Selbstverständliche erst wieder unverständlich werden, um selbstverständlich zu bleiben.« Das ist ein Satz von Ilse Aichinger, der auch daran erinnert, dass die Sprache beweglicher ist und wandelbarer als wir in unseren Gewohnheiten. (Obwohl wir sie ja angeblich erfunden haben.)

An dieser Wandelbarkeit habe ich Freude, an einer Sprache, in der Spielen ausdrücklich erwünscht ist, die ins Stolpern kommen darf und Ungesichertes aushält. Und bei aller Freude am sprachlichen Wagnis, am beweglichen Wort, ist eines sonnenklar: Rávik und ich sind Schriftstellerin (nicht: Schriftsteller), und als solche manchmal ausgezeichnet mit einem Sternchen!

(18.10.2021 im Kaisersaal des Frankfurter Römer)

Gendergewänder: Ein Kuss ist schöner mit ß

Etwas fehlt mir beim Schreiben. Nicht erst seit der Arbeit an meinem jüngsten Roman »Blaue Frau«. Es fehlt schon länger. Anfangs fand ich keine gute Erklärung dafür, wusste nicht einmal, wie das, was das Gefühl des Mangels auslöste, zu benennen wäre. Aber so seltsam das klingen mag: Mir fehlten die Worte. Beispielsweise war es schwierig, einen menschlichen Körper zu beschreiben, ohne preiszugeben, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Manchmal wäre das der Spannung dienlich gewesen.

In »Kältere Schichten der Luft« machte die Wandelbarkeit des Geschlechts den eigentlichen Kern der Geschichte über zwei Frauen Anfang 30 aus, die miteinander eine heterosexuelle Liebesgeschichte zweier Teenager erleben. Eine von ihnen wird, begehrend, ein Junge. Ich begnügte mich mit einer erzählerischen Umleitung und wechselte zwischen der Ich-Erzählung und der personalen Perspektive des »er« hin und her. Die Übergänge blieben unbenannt. In »Blaue Frau« wiederum ist die Hauptfigur dem Anschein nach weiblich. Sie verliebt sich in einen estnischen Politikwissenschaftler und EU-Abgeordneten. Gleichzeitig sagt sie von sich, sie sei keine Frau. Ein Mann sei sie allerdings auch nicht. Das sprachlich nachzuvollziehen machte Probleme. Mir stand nur »sie« zur Verfügung. Mittlerweile gibt es Stützräder wie das Pronomen »xier«. Es zu benutzen hätte allerdings bedeutet, den Roman, in dem es um ganz andere Dinge als das Geschlecht der Hauptfigur geht, einer aggressiven politischen Debatte auszuliefern. Es hätte außerdem einen ungewollten Verfremdungseffekt hervorgerufen. Noch gehört »xier« der Sphäre einer experimentelleren Ästhetik an.

Im Schwedischen gibt es »hen«, das sich harmonisch zwischen »han« und »hon« schmiegt und bisher, soweit ich weiß, keine Proteststürme auslöste. Ebensowenig wie das elegante »s/he« im Englischen, wobei »they« mittlerweile häufiger im Umlauf ist. Im Finnischen braucht es solche Erweiterungen gar nicht erst, da sich das Geschlecht eines Menschen aus dem Kontext ergibt, was auch bedeutet, dass es sich immer wieder und auch anders ergeben kann. Das Finnische hält den Raum des Möglichen offen.

Apropos Worte. Neulich stieß ich auf eine kuriose Sache. Beim Übersetzen von Virginia Woolfs großem Essay »Drei Guineen« erfuhr ich erstaunt, dass sie das Wort »feministisch« mit Vergnügen verbrennen würde. Ausgerechnet Woolf. Keine andere Schriftstellerin hat so früh wie sie den ursächlichen Zusammenhang von Krieg und Patriarchat herausgearbeitet. Ich beschloss, diese Aussage für einen produktiven Widerspruch innerhalb ihres visionären feministischen Textes zu halten. Offenes Denken kommt selten ohne Widersprüche aus. Woolf jedoch bezeichnet das Wort als »korrupt«. Und schnell wurde klar: Nicht dem Feminismus und seinen Anliegen gilt Woolfs Entrümpelungsfuror, sondern einem Wort, das sie, einst hilfreich, nun, 1938, als kontaminiert betrachtet, weil es nur noch dazu diene, diejenigen auszuschließen und zu demütigen, die es einmal bezeichnet habe. Nur »Klingel-an-der-Tür-und-renn-weg-Männer und Unruhestifter« würden dieses Wort, schreibt Woolf, in Zukunft noch benutzen.

Diese Beobachtung ist irritierend bekannt. Auch unsere Zeit kennt zur Genüge Wörter, die, ihrer einstigen Bedeutung beraubt, zur Verunglimpfung dienen, und Klingel-an-der-Tür-und-renn-weg-Männer sind unschwer als Trolle zu erkennen. Selbst wenn solche Wörter nicht gleich verbrannt gehören, haben sie zweifellos eine Pause verdient. Und so wie die Sprache (wir) Wörter verschleißt, hat sie ein Bedürfnis nach neuen. Da bin ich mit Virginia Woolf einer Meinung: Immer fehlen einem die Worte für bisher Ungesagtes. Für bisher Unsichtbares.

Glücklicherweise tauchen im Wandel der Sprache – dem Wandel der Zeiten geschuldet – Wörter und Zeichen auf, deren Ausdruckskraft sich häufig an der Kraft des Gegenwindes messen lässt, der sie empfängt. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist das *. Mit seiner Hilfe werden ehemals in schattenhaftes Dasein Verbannte nicht konformen Geschlechts sprachlich sichtbar. Das gefällt mir. Vielleicht gefällt mir daran vor allem, dass das * kein Wort ist, keine Benennung im herkömmlichen Sinne, kein weiteres Label, das ein Leben aufspießt wie einen toten Schmetterling, sondern einfach zwischen den Buchstaben hervorstrahlt. Es sorgt für einen leichten Schwindel, eine Ver*rückung innerhalb eines Wortes. Der gewohnheitsmäßige Trott unserer Wahrnehmung kommt kurz ins Stolpern. Als Schriftstellerin neige ich zur kleinen Irritation, zum ästhetischen Spiel. Erfindungen wie diese kurbeln meine Phantasie an. Wer hat dieses geniale * eigentlich erfunden?

Nun bläst ihm aber der Vorwurf entgegen – ich unterstelle hier durchaus Kalkül –, ein nerviges Gendern der Gesellschaft provoziert zu haben. Vorher, so die Suggestion, hätte ein quasi paradiesischer Zustand geherrscht, die Wissenschaft wäre objektiv gewesen, die Liebe voller Liebesspiel, in der Sprache wäre es vernünftig zugegangen, und man hätte überhaupt seine Meinung sagen dürfen. Kurz: Geschlecht hätte nicht die geringste Rolle gespielt. Nun wäre das alles hin und zum – was? Man darf ja nicht einmal mehr »zum Teufel!« sagen! Zu*r Teufel*in?

Die ganz und gar nicht paradiesische Ordnung, das muss nicht ausgeführt werden, ist eine jahrhundertelang von Männern fabrizierte und damit zutiefst gegenderte Gesellschaft. Man muss schon Mann sein, um mitreden zu können. Alle anderen sind bestenfalls »mitgemeint«, wie es das generische Maskulinum sprachlich bis heute schön veranschaulicht.

Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Gewohnheiten ergeben sich aus Gesetzen, Brauch und Tradition, dem »Tanz um den Maulbeerbaum«, wie Virginia Woolf das sarkastisch nennt. Auch das generische Maskulinum ist so ein ritualisierter Tanz, seit es in den 1960er Jahren zum ersten Mal in deutschen Grammatiken auftauchte. Eine »Gebrauchsgewohnheit«, präzisiert Wikipedia, die eine mittlerweile vergangene Wirklichkeit abbildet, indem sie »maskuline Personen- oder Berufsbezeichnungen verallgemeinernd« gebraucht »für Personen, deren Geschlecht unbekannt oder nicht von Bedeutung ist«. Unbekannt oder nicht von Bedeutung. Das beträfe beispielsweise mich. Das Schöne an Gewohnheiten ist, dass sie sich ändern können. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. »Überschütten Sie den Baum mit Gelächter!«

Gesetze, Brauch und Tradition machen es oft schwierig, das Offensichtliche zu sehen: Mit dem Sternchen geht ein Entgendern der Gesellschaft einher, ein Entgrenzen des starren zweigeschlechtlichen Korsetts von Körper und Geist. Diejenigen, die sich das Verteufeln des Sterns zur Aufgabe gemacht haben, sollten, um das Ziel nicht zu verfehlen, zunächst wissen, was sie verteufeln: das Entfernen der Kategorie Geschlecht als Auswahlkriterium für alles und jedes aus dem gesellschaftlichen Machtgerangel, als Kategorie, die auf dem Ein- und Ausschließen basiert, auf Rivalität und Konkurrenz, die in der Konsequenz immer ans selbe Ende führt: zu Kampf und Krieg. Nicht von ungefähr ist der Stern kein Herrschaftssymbol. Sterne gibt es viele. Sie sind über den ganzen Himmel verstreut und funkeln alle unterschiedlich.

Statt uns aber am Gefunkel zu erfreuen: ein Gezerre, ein Gezeter, ein furchtbarer Krieg. Führte man solche Kriege eigentlich einst auch um i-Punkte? Die entscheidendere Frage ist: Warum redet niemand über das ß? Was mich in Rage versetzt, und dafür würde auch ich ein Gezeter anzetteln, ist das langsame Sterben dieses außergewöhnlichen, maßgeblichen, großen und scheußlich außer Acht gelassenen Buchstabens. Auch das ß fehlt mir beim Schreiben. (Auf Beschluss einiger weißer Häupter wurde es weitgehend abgeschafft. Um was zu verbessern? Wem nützlich zu sein?)

Ich eszette zwar stoisch und konsequent, schreibe Kuß, Genuß und Verdruß, aber die Korrektor*innen im Verlag redigieren mir das jedes Mal heraus. Ein Kuss mit Doppel-s? Wie flüchtig, wie einfallslos! War es nicht das Schöne an der deutschen Sprache, daß (!) auch sie phantasievoll und verspielt sein kann, worin ihr das Amerikanische gewöhnlich haushoch überlegen ist? Ein s, das ein anderes Huckepack nimmt, um es über den Fluß (!) zu tragen, so lernten wir das in der Schule. Das ist nicht nur solidarisch, das ist poetisch! Und endet zuweilen mit einem Kuß als Dank an dien (ja, bitte so stehen lassen!) Träger*in. Darüber hinaus ist das ß ein Buchstabe, den das Deutsche ganz für sich allein hat; umso mehr müßte er den Patriot*innen unter den Hüter*innen der deutschen Sprache am Herzen liegen. Aber die sind gerade auf den Schlachtfeldern des »Krieg der Sterne« unterwegs und haben das eigentlich Wichtige aus den Augen verloren.

(2021)

Woolfs Erbe

Eine junge Frau im roten Kleid und mit Pilotensonnenbrille möchte ein Foto von sich am sommerlichen Gewässer. Bevor ihr Begleiter auslöst, ruft sie: »Warte! Ich möchte ein Bild ohne deinen Schatten auf mir.« Diese Szene ereignet sich am Darßer Hafen von Born. Auf der Bank nebenan sitzen drei ältere Männer. Wir schauen gemeinsam zum Bodden. Der Mittlere monologisiert seit einer Weile über deutsche Universitäten, an denen alles mit einer Genderideologie durchtränkt sei. »Eine übereifrige Sprachpolizei«, erbost er sich, »will statt der Bezeichnung ›Professorin‹ oder ›Professor‹ lieber ein X ans Ende des Wortes setzen. Absurd!«

Es ist der Sommer 2019. Eine Zeit, in der Frauenfeindlichkeit wieder spürbarer und oft unverhohlen geäußert wird. In der sich eine nach rechten und rechtskonservativen Mustern genormte Männlichkeit aggressiver äußert und in mehr als einem europäischen Land nationalistische Mauern errichten will. Zugleich ist es die Zeit eines global erstarkenden Feminismus. Eine Zeit, in der der Feminismus die weltweit stärkste ungehorsame Kraft zu sein scheint und angstfreie junge Frauen keine Lust mehr auf die Welt der »Mad Men« haben. Es ist der Sommer nach #metoo. Ich staune über die Männer neben mir auf der Bank. Sie wirken gebildet, und doch scheint ihnen nicht der Gedanke zu kommen, dass Genderideologie keine neue Erfindung ist. Dass menschliche Gesellschaften, seit es sie gibt, nicht nur von Geschlechterideologien durchdrungen sind, sondern von ihnen überhaupt erst hervorgebracht werden. Es gibt keine Gesellschaft ohne Geschlecht und damit verbundener Hierarchien des Ein- und Ausschließens, so wenig wie es die Menschen, die diese Gesellschaften sind, oder die Sprache, in der sie sich über ihre Gesellschaft verständigen, ohne geschlechtliche Zuschreibungen gibt. Gesellschaft, Körper und Sprache sind fabriziert. Und doch scheinen diese offenbar gebildeten Männer zu glauben, es hätte, als die männliche Berufsbezeichnung die dominierende war, eine irgendwie neutrale oder natürliche geschlechtsfreie, quasi vegetative, wie Algen am Boddengrund gewachsene Sprache gegeben, die erst jetzt von ein paar besserwisserischen, politisch korrekten Freaks verstümmelt werden soll. Sie schauen wie ich zum Wasser und sehen doch nur ihre eigene Spiegelung.

Aber so ist das, denke ich, als die Frau im roten Kleid einen beschwingten Schritt in ihr Foto hineinmacht, auf dem sie ohne den Schatten des Mannes zu sehen sein wird: Wenn das Ich so monumental und ungebrochen vor der Welt steht, dass die Welt und ihre Vielfalt nicht mehr zu sehen sind, sitzt man leicht einer Verwechslung auf und hält dieses Ich für ihren natürlichen Ausdruck.

Das X führt keine Ideologie in eine scheinbar ideologiefreie, paradiesische Zone ein, sondern steht für einen Systemwechsel. Die fabrizierte Ordnung eines alle dominierenden Geschlechts hat sich verbraucht. 2000 Jahre haben sie ausgelaugt, was sich an der eintönigen Wiederholung immer gleicher Lösungsansätze auf allen Feldern des Gesellschaftlichen zeigt. Das ist es, was die Männer auf der Bank erbost. Die Veränderung bringt sie aus der Fassung.

»Frauen haben in all diesen Jahrhunderten als Spiegel gedient, ausgestattet mit der magischen und köstlichen Kraft, die Gestalt des Mannes doppelt so groß wiederzugeben. Ohne diese Kraft wäre die Erde sicher noch Sumpf und Dschungel«, schreibt Virginia Woolf in ihrem polemischen, radikalen Essay »Ein Zimmer für sich allein«. Im Moment fallen mir zu den verschiedensten Gelegenheiten Sätze von Virginia Woolf ein. »Das Abbild im Spiegel ist von höchster Wichtigkeit, weil es die Lebenskraft auflädt, es stimuliert das Nervensystem. Nimm es weg, und der Mann könnte sterben, wie der Drogensüchtige, dem das Kokain entzogen wird«, schreibt sie weiter.

Der Sommer 2019 ist der Sommer, in dem Woolfs Essay seit 90 Jahren in der Welt ist. Sie veröffentlichte ihn 1929 auf der Grundlage zweier Vorträge, die sie zuvor an der Universität Cambridge vor Studentinnen gehalten hatte; am Girton und am Newnham College, deren Namen sie im Essay zu dem fiktiven Fernham verschmilzt. Während Deutschland die Jubiläen großer Männer feiert, Fontane, mal wieder Humboldt, begehe ich einen großen Virginia-Woolf-Sommer. Zunächst zögerte ich, als mir die Übersetzung dieses Essays angetragen wurde. Zu große Ehrfurcht vor dieser visionären, sprachgewaltigen Schriftstellerin, die Jahrhundertwerke wie »Zum Leuchtturm«, »Die Wellen« oder »Mrs Dalloway« geschaffen hatte, und mangelndes Hintergrundwissen – die Literatur im England des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts hatte ich im Studium nur gestreift – erschienen mir nicht als die besten Voraussetzungen zum Übersetzen.

»Mit etwas Zeit und etwas Bücherwissen im Kopf«, befindet Virginia Woolf mit der ihr eigenen feinen Ironie, »sollten Sie auf jeden Fall zu einer weiteren Etappe Ihrer sehr langen, sehr mühevollen und höchst undurchsichtigen Laufbahn aufbrechen.« Da hatte sie recht. Das war nicht nur eine für sie typische Zuspitzung, das war eine Einladung! Und eine Einladung Virginia Woolfs schlägt man nicht aus. Zumal ich längst von der Zwanglosigkeit und Offenheit ihres Essays ergriffen war, von dieser Unbeirrtheit des Denkens, der Gegenwärtigkeit und Genauigkeit ihrer Analyse, der Zeitlosigkeit, Dynamik und Verspieltheit ihrer Sprache und einer Eleganz des Stils, die die bisherigen deutschen Übersetzungen, so korrekt sie sind, nur bedingt wiedergeben. Das war es, was mich antrieb.

Woolfs erfahrungs- und wissensgesättigter Witz, ihr beißender Spott rissen mich hinein in den Strom ihrer Gedanken, und der Strom ist es, der dem Essay seine unverwechselbare Form gibt. Als Metapher angelt Woolf ihn aus dem Konkreten: Der Fluss, an dem sie sinnend sitzt, veranschaulicht ihre assoziative Denkbewegung, und später lässt sie den Gedankenstrom wieder zurückgleiten wie den imaginären Fisch ins Konkrete, in den Verkehrsfluss, in dem ein Taxi Mann und Frau gemeinsam davonträgt als Veranschaulichung des androgynen Geistes der Schriftstellerin. So spielend gewinnt sie aus dem Gegenstand Gedanken und führt sie zurück zum Gegenstand.

Ihr Vortrag, warnt sie ihre Zuhörerinnen gleich zu Beginn, lasse »das große Problem der wahren Natur der Frau und der wahren Natur der Literatur ungelöst. Ich habe mich vor der Aufgabe, in diesen beiden Fragen zu einem Schluss zu kommen, gedrückt – Frauen und Literatur bleiben, was mich betrifft, ungelöste Probleme.«

Das ist mehr als die rhetorische Replik der Essayistin, zunächst das eigene Scheitern zu thematisieren, um dann frei von der Last der Gelingenserwartung in einen umso gewagteren Denkversuch zu starten. Schon hier blitzt das feine, funkelnde Lächeln auf, das über dem gesamten Vortrag liegt. Woolf wurde darum gebeten, über Frauen und Literatur zu sprechen, in der Annahme, eine wie auch immer geartete »Natur der Frau« führe zu einer andersgearteten »weiblichen Literatur«, die von der eigentlichen, der »richtigen« Literatur, abweiche, womit die der Männer gemeint war. Nur: Ist das Problem der wahren Natur der Frau vielleicht gar nicht ihres?