2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

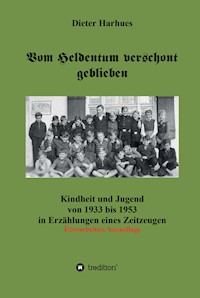

Ein Junge aus Münster erlebt die Nazizeit samt der Kinderlandverschickung in Österreich und Bayern. Er kommt dann als Evakuierter in ein kleines Dorf des Münsterlands. Von dort fährt er täglich in die zerstörte Stadt, wo sein Gymnasium dauernd in andere Gebäude umziehen muss. Zwischendurch werden die Schüler zur Trümmerräumung eingesetzt. Im Februar 1953 kann das Abitur gefeiert werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Dieter Harhues

Vom Heldentum verschont geblieben

Kindheit und Jugend

von 1933 bis 1953

in Erzählungen eines Zeitzeugen

Copyright: © Dieter Harhues

Umschlag und Satz: Dieter Harhues

Titelfoto: Fotograf nicht mehr bekannt

Verlag und Druck:

Tredition GmbH

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

ISBN:

978-3-7497-2319-5 (Paperback)

978-3-7497-2320-1 (Hardcover)

978-3-7497-2321-8 (E-Book)

Das Werk, eischließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Genehmigung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt besonders für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.de abrufbar.

Inhaltsverzeichnis

Ein paar Anmerkungen vorweg

Die ersten zehn Jahre

Mein Geburtsjahr 1933

Die frühe Kindheit mit den (angeblichen) Eltern und Geschwistern

Winterspaziergänge zu den Krippen in Münsters Kirchen

Die „Reichskristallnacht“ in Münster

Beginn einer abwechslungsreichen Schulzeit in einem bewegten Jahr

Onkel und Tanten, die aber nicht verwandt sind

Umzug ins Kreuzviertel

Kindheitserlebnisse in Warnemünde

Mattsee bei Salzburg – mitten im Krieg wie ein Paradies

Mit zehn Jahren bekam ich eine Uniform

Die zweite Kinderlandverschickung

Frühere Publikationen als Vorspann

Über Salzburg nach Tegernsee

Unser Lager „Café Wacht“ und Dr. Pülke

Bei uns Pimpfen wurde viel gesungen

Wald und Wiese und ein Bahndamm

Leben in Stuben mit Namen von Helden

Märsche und Drill zu Ehren des Führers

„Niemand soll hungern ohne zu frieren“

„Urlaubsschein – du bist der schönste aller Scheine“

Weihnachten in der KLV – ein Fest der Schmerzen

„Die Partei hat Großes mit euch vor“

Über Rottach zum Lieberhof

April 1945 – Besuch und Neues aus der Heimat

Der versprochene „Endsieg“ findet nicht statt

Wir dürfen zurückfahren in die Heimatstadt Münster

Als Evakuierter in Alverskirchen

Die Evakuierung nach Alverskirchen

Eine große Familie in einer kleinen Baracke

Die braune Politik und der Pöstchenjäger

Der kürzere Heimweg

Unser Herd muss repariert werden

Nachkriegsweihnachten

Kartoffelpfannekuchen mit Rizinusöl

In der Dorfschule

Frösche für die Nachbarin

Die Omnibusverbindung nach Münster

Kohlen vom Kanal

Sogar der Messwein wurde knapp

Brennholz wurde in der Mittagszeit besorgt

Die Viehzählung und die Hausschlachtung

Rübenkraut und schwarzgebrannter Schnaps

Natur und Jagd

Die katholische Kirche prägte das dörfliche Leben

Die Währungsreform

Der Ausflug unserer Feuerwehr

Der Tag, an dem gedroschen wurde

Feste und Feiern im Dorf

Rückblick aus größerer Distanz

Schulzeit zwischen Nachkriegsnot und Wirtschaftswunder

Rückkehr zum Gymnasium

Einige Erinnerungen an das Schülerleben

Auf dem Schulhof gab es gelegentlich Masematte zu hören

„Schönes Schülerleben“ außerhalb des Unterrichts

Das Europäische Jugendtreffen 1951 auf der Loreley

Eine Klassenfahrt gegen Ende der Schulzeit

Les jeux sont faits

Anekdoten

Verwendete Literatur

Ein paar Anmerkungen vorweg

Wenn ein Mann der Großvater von fünf Enkelkindern ist, sollte es ihm nicht gleichgültig sein, wie diese, von denen der älteste Junge 2013 sein Abitur gemacht hat und nun Jura studiert, eines Tages auf ihren Opa und dessen Zeit zurückblicken.

Sie sollen besser Bescheid wissen über die Vergangenheit in ihrer Familie, ihrer Heimat und in ihrem Vaterland als uns und unseren Zeitgenossen das häufig, und vor allem in unserer Schulzeit, möglich oder vergönnt war.

Denn die Unwissenheit, die ja sprichwörtlich nicht vor der Strafe schützt, stellt eine Gefahr dar, die überall in der Welt nicht nur zu einem Leben voller Missverständnisse sondern zu Kriegen und unmenschlichem Elend führen konnte und noch kann. Wer, wie ich, über acht Lebensjahrzehnte hinter sich gebracht hat, musste vieles davon mit erleben und erleiden.

Aber lassen Sie uns, liebe Leser, erst mal im Bereich unserer Heimat bleiben. Da ist es für mich und meine Generation unerträglich, wenn in Münster, in der Stadt des Westfälischen Friedens, braune Horden von Neonazis durch die Stadt ziehen und unerträgliche Parolen verbreiten wollen.

Diesen fehlgeleiteten Mitbürgern unseres Landes unterstelle ich zunächst einmal Unwissenheit, ehe ich ihr Tun verurteile. Offensichtlich hat niemand ihnen deutlich genug aufzeigen können oder gar wollen, was nicht nur in Deutschlands jüngerer Geschichte stattgefunden hat. Wer keine Vergangenheit hat, kann keine Zukunft haben. Ich weiß nicht mehr, von wem ich diesen Satz erstmalig gehört habe und ich weiß noch weniger, ob ich ihn ohne Quellenangabe zitieren darf, was ich jedoch vermute.

In diesem Buch, das fast nur auf selbst Erlebtes zurückgreift, ist es nicht möglich, zwischen dem zu unterscheiden, was in der Erinnerung tatsächlich noch halbwegs sicher abrufbar ist und dem, an das man sich nur bruchstückhaft erinnern kann, weil es früher immer mal in Gesprächen von Verwandten und Freunden aufgetischt wurde.

Auch alte Fotos, die leider häufig technische Mängel haben, helfen mir dabei, manches Erlebte etwas besser zu erhellen, selbst wenn den Aufnahmen leider fast immer eine Datumsangabe fehlt.

Und dann sind da noch ein paar kleine Zeitungsartikel erhalten, die ich 1950 und danach selbst geschrieben habe, um dadurch als Schüler der Oberstufe eines Gymnasiums mein Taschengeld aufzubessern.

Manche Begebenheit wird auch hier wieder erzählt werden, die in plattdeutscher Sprache im Herbst und Winter 1985/86 in meiner Kolumne unter dem Titel „Et was vüör rund vettig Jaohr“ (Es war vor rund vierzig Jahren) in den „Westfälischen Nachrichten“ in Münster erschien und später in das 1991 erschienene Buch „Dat Pöggsken daomaols un vandage“ (Das Fröschlein damals und heute) übernommen wurde. Darin geht es hauptsächlich um das dörfliche Zusammenleben in den Nachkriegsjahren im Münsterland.

Ebenso werde ich die Titelgeschichte aus meinem Buch „Wiehrauk för dat Jesuskindken“ (Weihrauch für des Jesuskindchen) hier verwerten.

Ferner halte ich es für unerlässlich, dass in das Erlebte historische Fakten eingebaut werden, damit der geschichtliche Zusammenhang jedem Leser deutlicher erkennbar wird. Dabei werde ich mich auf Quellen beziehen, die in einem Verzeichnis der benutzten Literatur sichtbar werden.

Wörtlich übernommene Zitate werden gekennzeichnet und kursiv gesetzt.

Da ich als Lehrer nicht nur Kinder und Jugendliche sondern auch Erwachsene unterrichtet habe, möchte ich aus dieser Erfahrung heraus nun versuchen, die Geschehnisse so darzustellen, dass junge Leser ebenfalls in verständlicher Art und Weise informiert werden.

Weil ich zur Erläuterung von Sachverhalten hin und wieder auch Vergleiche mit der jetzigen Zeit anstellen muss oder will, kann es durchaus sein, dass mancher Leser sagen wird: „Er kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen!“

Aber das nehme ich gern in Kauf, wenn ich insgesamt erreiche, dass meine Enkel und alle meine Leser durch meine hier beschriebenen Erlebnisse die Jahre von 1933 bis 1953 besser verstehen, und zwar auch dann, wenn sie hier nun aus der Erlebniswelt eines Kindes und Jugendlichen heraus dargestellt werden.

Ich will keine neues „Geschichtsbuch“ schreiben, werde aber, wie bereits gesagt, gelegentlich die historischen Fakten der 20 beschriebenen Jahre kurz aus mir zugänglichen Quellen darstellen.

Ich widme diese Buch meiner leider schon 1970 mit nur 59 Jahren verstorbenen Mutter. Bei den Recherchen zu dieser Erinnerung an meine Jugend spüre ich immer wieder, was sie für mich geleistet hat. Ich widme es aber auch meinen Enkeln und deren Generation in der Hoffnung, dass sie begreifen, wie wir damals gelebt haben und damit sie sich nicht von „nur angeblichen Zeitzeugen“ ein falsches Bild dieser Zeit vorgaukeln lassen.

Hier findet der Leser nun eine überarbeitete Neuauflage vor.

Münster im Herbst 2019

Dieter Harhues

Die ersten zehn Jahre

Mein Geburtsjahr 1933

In meinem Geburtsjahr beginnt die Regierungszeit von Adolf Hitler und seiner Partei, der NSDAP.

„Nationalsozialisten ergreifen die Macht

Am 30. Januar sind die Rechtsparteien endlich am Ziel. Der 85jährige Reichspräsident Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Alle Bedenken des greisen Kriegshelden werden mit Hinweisen auf Koalitionszwänge seitens der NSDAP und die aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Parlament beschwichtigt. Hitler legt an diesem Tage sogar den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung ab und bildet das Koalitionskabinett, in dem nur zwei NSDAP-Mitglieder außer Hitler sitzen: Wilhelm Frick als Innenminister und Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich.

Für die Drahtzieher dieser Koalition, Hugenberg und von Papen, sind ebenfalls Ministersessel reserviert. Ihr Irrglaube, sie könnten so Hitler besser kontrollieren, wird schnell offenkundig. Hitler will mit Macht Neuwahlen und neue Mehrheitsverhältnisse, die er aber mit den linken Parteien nie bekommen wird. Als Vorwand für ihre Ausschaltung dient ihm der Reichstagsbrand im Februar.“

(Diesen Artikel entnehme ich den „Schlagzeilen des 20. Jahrhunderts“)

Das Jahr 1933 war nun also das erste Jahr des „Tausendjährigen Reiches“, von dem wir als Kinder immer wieder etwas hören und in dem wir viel Unangenehmes erleben mussten. Es hieß das „Dritte Reich“ in der NSDAP (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei).

Am 30. Januar übernahm Adolf Hitler die Macht über Deutschland mit großen Fackelzügen, die im Wesentlichen von der Naziorganisation SA (Sturm-Abteilung) organisiert wurden. In allen größeren deutschen Städten wurde lautstark gefeiert.

Da war ich gerade zwei Tage alt und hätte vielleicht mit meiner kräftigen Babystimme schon in das Gebrüll der braunen Horden einstimmen können, wenn meine Familie das denn gewollt oder zugelassen hätte.

Aber diese Familie bestand damals zunächst hauptsächlich aus meiner Mutter, die dort in Paderborn vorübergehend lebte und meiner Großmutter, die aus Münster angereist war, um als Patin bei meiner Taufe dabei sein zu können.

Dieses Dokument sollte meine Erstkommunion ermöglichen, die ich 1941 feiern durfte.

Der Auszug aus dem Taufregister macht deutlich, dass ich nicht aus einer „normalen“ Familie stammte. Mir haftete der Makel des „unehelichen“ Kindes an. Dadurch war meine „gesellschaftliche Stellung“ sofort negativ beeinflusst.

Im Volksmund gab es für solche Kinder die nicht gerade freundliche Bezeichnung „Den hat der Esel im Galopp verloren“.

Auch die Mutter solch eines Kindes war damals stigmatisiert, ihr Ansehen war ganz unten angesiedelt. Es gab damals weder jemanden, der „alleinerziehend“ war oder gar den Begriff der „Patchwork-Familie“. Eine Familie bestand damals nach volkstümlicher Meinung grundsätzlich aus Vater, Mutter und Kindern, wobei sogar geschiedene Eheleute schon mit einem Makel behaftet waren. Eine eheliche Verbindung galt nicht nur aus kirchlicher Sicht nach der Devise „ .. bis dass der Tod euch scheidet“.

Was mich an meinem Namen, sobald ich ihn bewusst wahrnahm, aber auch ärgerte war, dass es als dritten Vornamen noch „Elisabeth“ gab. Dieser Schmerz wurde jedoch geringer, als ich später feststellte, dass mein bester Freund Erwin mit komplettem Vornamen „Erwin Karl Maria“ hieß.

Meine Patentante und Großmutter Elisabeth Harhues und ihr Mann Franz, der eine nicht gerade hoch dotierte Stelle bei der Reichsbahn hatte, haben mich jedoch als ihr Kind in der Familie aufgenommen, obwohl eine offizielle Adoption nie stattfand. Ich wurde in die Rolle des Nachkömmlings gezwungen, der noch sechs wesentlich ältere „Geschwister“ hatte. Es hätten sieben sein können, aber ein Kind meiner Großeltern war schon als Säugling gestorben.

Über meinen leiblichen Vater, Carl Albert Büttgenbach, wurde mit mir nie auch nur ein Wort gesprochen. Erst als ich schon gut zwölf Jahre alt war, wurde ich so allmählich mit meiner tatsächlichen Identität konfrontiert.

Wirkliche Fakten, die mich schon damals dringend interessiert hätten, wurden mir erst im hohen Alter zugängig.

Eine Jugendfreundin meiner Mutter, die ich im Jahre 2001 in der Reha-Klinik nach meinem Schlaganfall traf, machte ein paar Bemerkungen hinsichtlich meines Vaters, den sie ja offenbar gekannt hatte. Ich konnte ihr aber die Fragen, die ich gern beantwortet gehabt hätte, nicht mehr stellen, weil sie kurz nach der gemeinsamen Zeit in dieser Klinik verstorben ist.

Ich hatte früher natürlich längst einige Versuche unternommen, mehr über meinen Vater zu erfahren, aber die waren alle ergebnislos geblieben.

Nun wandte ich mich an das Generalvikariat des Erzbistums Köln, weil ich wusste, dass der Erzbischof von Köln, Dr. theol. Karl Josef Schulte (1871 – 1941), ein Verwandter meines Vaters gewesen war.

Das Generalvikariat nannte mir bereitwillig Namen von Personen, die an der Familienchronik der Sippe arbeiteten, aus der Erzbischof Schulte stammte. Der Kontakt mit diesen Männern brachte mir dann sowohl neue Erkenntnisse wie auch neue Verwandte, mit denen ich heute ein freundschaftliches Verhältnis habe.

Aber auch mit meinem heutigen Kenntnisstand kann ich nur Vermutungen darüber anstellen, wieso ich ausgerechnet in Paderborn geboren wurde, wohin meine Familie doch meines Wissens überhaupt keine Beziehungen gehabt hatte.

Aber der Erzbischof von Köln war, vor seiner Berufung an die Metropole am Rhein, Bischof von Paderborn gewesen. Möglicherweise kann er also meinem Vater eine für meine Mutter nützliche kirchliche Einrichtung in Paderborn empfohlen haben, denn in einer solchen wurde ich geboren.

Für meine leiblichen Eltern, die beide wohl streng katholisch erzogen waren, wäre eine Abtreibung nicht in Erwägung gezogen worden. Außerdem war sie ohnehin gesetzlich verboten.

Es gab zwar damals illegale Abtreibungen, die hauptsächlich jedoch von sogenannten „Engelmachern“ durchgeführt wurden. Dabei wurde aber häufig nicht nur der Embryo zum „Engelchen“ sondern oft starb auch die Schwangere an dieser Prozedur. Wenn sie hierbei sozusagen Glück hatte, blieb sie am Leben, war aber lebenslang krank. Oft hatten Abtreibungsversuche auch zur Folge, dass ein stark behindertes Kind zur Welt kam.

Meines Wissens hat mein Vater seine Vaterschaft nie bestritten. Er hat zwar meine Mutter aus ungeklärten Gründen nicht heiraten wollen, aber er hat seine Alimente offenbar gezahlt.

Dr. Carl Albert Büttgenbach

Als er 1944 als Truppenarzt an der Front gefallen war, wurde daraus für mich später die Versorgung als „Kriegswaise“.

Weil mein Vater aus einer durchaus betuchten Familie stammte, dürften die Alimentenzahlungen auch während seines Studiums ohne weiteres möglich gewesen sein. Ob er bereits „Dr. med.“ war, als er mit meiner Mutter liiert war, ist mir nicht bekannt, hätte aber möglich sein können, wenn ich seine leider unvollständige Vita aus einer Familienchronik heranziehe.

An sich war es damals und auch noch später üblich, dass man ein geschwängertes Mädchen heiratete. Aber warum das nicht geschah, konnte ich nie erfahren. Vielleicht passte das Mädchen aus relativ einfachen Familienverhältnissen nicht in die schon mehr „großbürgerliche“ Akademikerfamilie meines Großvaters, der zudem mit einer Frau verheiratet war, die von einem sehr großen Gutshof stammte. Außerdem zählte ja sogar ein Erzbischof zu ihrer Sippe.

Das Ehepaar Büttgenbach 1895

Meine Großeltern väterlicherseits, die ich nie kennenlernen durfte, waren der Amtsgerichtsrat und Rechtsanwalt Carl Anton Hubertus Büttgenbach (14.09.1860 - 27.12.1934) und Elisabeth Juliane Christiane Büttgenbach geb. Bering (02.01.1866 – 28.02.1962).

Am Aussehen meiner Mutter kann es wohl kaum gelegen haben, dass eine Ehe nicht zustande kam. Sie hatte auch als Kontoristin eine akzeptable Ausbildung. In der vorliegenden Urkunde steht zwar „Haustochter“ angegeben, aber das war sie vermutlich nur während der Schwangerschaft.

Sie hat viele Jahre bei einer angesehenen Firma auf Münsters Prinzipalmarkt gearbeitet. Beim Eigentümer dieses Geschäftes bin ich als Kind oft Gast im Wohnhaus im Kreuzviertel gewesen.

Maria Harhues um 1930

Meine Kindheit hätte allerdings auch so verlaufen können, wie das bei unehelichen Kindern früher meistens der Fall war. Sie kamen zunächst in ein Kinderheim und wurden dann, falls sie Glück hatten, von einer netten Pflegefamilie adoptiert.

Den wahren Grund dafür, warum mir das erspart geblieben war, habe ich nie erfahren können.

Es kann durchaus sein, dass mein Großvater die wohl von meiner Oma stammende Idee mit dem „Nachkömmling“ akzeptierte, weil ich finanziell offenbar ausreichend abgesichert war. Er selbst hatte, wie bereits dargelegt, nur ein bescheidenes Beamtengehalt bei der Reichsbahn.

Eigentlich war Franz Harhues Landwirt von Beruf. Hierin hatte er auch seine Jahre als Eleve, wie der Nachwuchs bei den Agrariern damals hieß, auf einem großen Hof verbracht und er hätte den Erbpachthof auf der Wienburg in Münster übernehmen sollen, dessen Eigentümer die Adelsfamilie Heereman von Zuydtwyck aus Riesenbeck am Teutoburger Wald war. Wie der münsterländische Adel allgemein, hatte auch diese Familie eine Residenz in der Stadt.

Ein Mitglied dieser Familie, nämlich der Abgeordnete des Preußischen Landtags Clemens August Heereman von Zuydtwyck (1832 – 1903) war 1897 zum Ehrenbürger der Stadt Münster ernannt worden wegen vieler Verdienste um die Stadt, von denen ich die Wiedereinrichtung der Volluniversität Münster erwähnen will, für die er sich mit Erfolg stark gemacht hatte. Er konnte aber die Gründungsfeiern zur Westfälischen Wilhelms-Universität 1907 nicht mehr selbst miterleben.

Die Familie Harhues hatte um die Wende zum 20. Jahrhundert ihren kleinen Bauernhof in der Nähe des Franziskushospitals in Münsters Osten wohl im Zusammenhang mit den Plänen zum Bau des Dortmund-Ems-Kanals1866 aufgegeben. 1899 wurde der Kanal eröffnet. Der „Hof Harhues“, der nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Neugestaltung dieses Stadtviertels abgerissen wurde, ist noch in den Zeichnungen des berühmten Malers Otto Modersohn (1865 – 1943) zu finden. Dessen Familie lebte damals in Münster, weil Ottos Vater 1874 als Baumeister nach Münster versetzt worden war. Otto Modersohn selbst zog ja bekanntlich 1889 nach Worpswede, wo er die dortige Künstlerkolonie mit begründete.

In Münster fand auch 1933 ein politischer Neubeginn statt, der zunächst allerdings nicht gleich so verlief, wie die NSDAP sich das erträumt hatte.

In Haunfelders „Münster Geschichte in Bildern“ liest sich das so:

„Nach der sog. Machtergreifung der NSDAP kommt es in Münster wie in fast allen preußischen Großstädten zu heftigen Zusammenstößen mit SA-Truppen. Da deren Aktionen durch den Innenminister Göring in Berlin gedeckt werden, sind den Attacken auf die Repräsentanten der demokratischen Parteien Tür und Tor geöffnet.

(…)

Bei den letzten einigermaßen freien Reichstagswahlen am 5. März 1933 erreicht die Partei Hitlers 36 Prozent und bleibt dabei weit unter dem Durchschnitt im Reich, bei den Kommunalwahlen eine Woche später wird die NSDAP erstmals vor der Zentrumspartei stärkste politische Kraft im Rat.

(…)

Im März, April und Mai füllen sich auch in Münster die Gefängnisse mit sog. Schutzhäftlingen. Anhänger der NSDAP gehen nunmehr ungeniert und massiv gegen Vertreter von KPD, SPD sowie Zentrum vor. Mit der Selbstauflösung der Zentrumspartei ist die stärkste politische Kraft in der Stadt am Ende.

In der von Franz-Josef Jakoby herausgegebenen dreibändigen „Geschichte der Stadt Münster“ wird von Joachim Kuropka unter dem Titel „Münster in der nationalsozialistischen Zeit“ im Detail dargestellt, mit welchen üblen Machenschaften und hinterhältigen Intrigen die NSDAP in Münster alle Macht an sich zieht, obwohl es ihr für die Besetzung der Schlüsselpositionen in den Verwaltungen und Institutionen des Magistrats der Stadt zunächst an geeigneten Persönlichkeiten fehlt. Bodenständige sachkundige Bürger stehen so gut wie gar nicht zur Verfügung, und man holt stattdessen ortsfremde Parteigenossen, vor allem „alte Kämpfer“, also Männer, die schon sehr früh in die Partei eingetreten waren, nach Münster. Ihr Makel ist allerdings, dass sie sich weder in der Stadt genügend auskennen noch das Vertrauen der münsterischen Bürgerschaft genießen.

Unruhe gab es 1933 auch im Bistum Münster, denn am 5. Januar 1933 war Bischof Johannes Poggenburg gestorben, der seit 1913 das Amt innehatte.

Auf der Vorschlagsliste des münsterischen Domkapitels war der später dennoch gewählte Clemens August Graf von Galen zunächst überhaupt nicht vorhanden. Die Domherren hatten den von ihnen angeblich als eigensinnig und dickköpfig bezeichneten Pfarrer der Stadtkirche St. Lamberti nicht vorgeschlagen. Er rückte auf der Vorschlagsliste erst nach, nachdem zwei von den vorgeschlagenen drei Priestern das Domkapitel gebeten hatten, sie nicht in Erwägung zu ziehen.

Galens Kirche war das Gotteshaus, in dem sich die katholischen Mitglieder des münsterischen Magistrats vor ihren Sitzungen zum Gebet versammelten.

Dabei waren nach der Machtergreifung die SA-Leute unter ihnen in ihrer Uniform in der Lambertikirche erschienen.

Galen hatte sie in seiner Predigt dort in aller Deutlichkeit an ihre christlichen Pflichten erinnert.

Die Wahl von Galens zum Bischof war am 18. Juli 1933, seine Weihe und Amtseinführung fand am 28. Oktober 1933 statt.

In dieser turbulenten Zeit kam ich im Februar von Paderborn in meine eigentliche Heimatstadt Münster, wo ich als angeblicher Nachkömmling oder anders gesagt als Nesthäkchen Aufnahme fand in einer Wohnung auf der Jüdefelder Straße. Das Wohnhaus lag schräg gegenüber von der Überwasserschule, in der ich 1939 eingeschult werden sollte und in die ich später nach dem Krieg als Oberschüler für kurze Zeit erneut ging.

Im Sprachgebrauch innerhalb der Familie und auch nach außen hin war ich nun „unser Dieter“ wie meine leibliche Mutter „unsere Mia“ war. Entsprechend wurden die gesamten Mitglieder des „Harhues-Clans“ bezeichnet, wozu auch die angeheirateten Familienmitglieder und ihre Kinder zählten.

Franz Harhues war für mich wie für meine Onkel und Tanten

„unser Vater“ und seine Frau Elisabeth war „unsere Mutter“.

Die frühe Kindheit mit den (angeblichen) Eltern und Geschwistern

Ein Vorteil, dass ich nun in der „Großfamilie Harhues“ aufwuchs, war wohl die Tatsache, nie allein sein zu müssen. Ein weiterer war wahrscheinlich entscheidend dafür, dass mir das Lernen von Sprachen lebenslang leicht fiel, denn ich wuchs „zweisprachig“ auf. Zwar wurde bei uns durchweg hochdeutsch gesprochen, aber „Vater und Mutter“ sprachen miteinander fast nur plattdeutsch. Dadurch lernte ich das „Platt“ so sehr mit, dass ich es schon als ganz kleiner Junge von etwa drei Jahren angewendet habe. Man hat mir später in der Familie immer erzählt, dass ich nachts mehrfach um Wasser bat mit den Worten „Ick häb Duorst! Well giff mi Water?“ (Ich habe Durst! Wer gibt mir Wasser?)

Da werden wahrscheinlich heute noch die Psychologen darüber streiten, ob die angeborene Intelligenz oder das Milieu, in dem man aufwächst, von größerer Bedeutung für die spätere Entwicklung sind. Während meines Studiums waren sich die Gelehrten darüber noch nicht einig geworden. Ich neige eher zu der Auffassung, dass beide Faktoren gleichwertig sind, obwohl natürlich die Intelligenz eines Kindes sich im guten Milieu besser entwickelt. Die Erfahrung habe ich in der Arbeit mit einigen Lernbehinderten gemacht, die nur wegen massiver Milieuschäden bei uns in der Schule gelandet sind, obwohl man die Umschulung oft hätte vermeiden können, wenn man in den ersten Klassen der damaligen Volksschule mehr Zeit und Mühe für den schwachen Schüler hätte aufwenden können. Oder wenn man das auch nur gewollt hätte.

Ich kann nun allerdings nicht behaupten, dass Hochdeutsch meine erste Fremdsprache gewesen sei, wie das viele meiner plattdeutsch schreibenden Kollegen so gern tun. Aber ich freue mich noch heute darüber, dass ich früh den Zugang zum „Kulturgut Niederdeutsch“ gefunden habe.

Aber bevor für mich der eigentliche Fremdsprachenunterricht in der Oberschule begann, hatte ich noch den bajuwarischen Dialekt Salzburger Prägung gelernt, weil ich das dritte Volksschuljahr fast ganz in Mattsee bei Salzburg verbringen musste oder, besser gesagt, durfte. Dorthin war ich 1942 von der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) verschickt worden.

Aus den ersten Jahren meiner Kindheit stützen einige der Fotos aus Familienalben, die den 2. Weltkrieg überlebt haben, meine Erinnerung an Personen und Örtlichkeiten, die damals für mich von Bedeutung waren.

„Mutter Liesbeth Harhues“

Mittelpunkt unserer Familie war zweifellos „Mutter Liesbeth Harhues“, die zwar nicht gerade herrschsüchtig, aber doch immerhin so resolut gewesen ist, dass es ihr gelungen war, ihren Franz dazu zu bewegen, dass er seinem Bruder Bernhard den Hof überließ und selbst eine Stelle bei der Reichsbahn annahm.

Die beiden haben 1908 geheiratet und in verschiedenen Städten in Niedersachsen und Westfalen gelebt und zwar meines Wissens fast immer in Dienstgebäuden der Bahn.

Die Geburtsurkunde meiner Mutter von 1911 weist diesbezüglich aus, dass Franz Harhues „Lademeister“ des Bahnhofs Emsdetten war, was wohl bedeutete, dass er sich im wesentlichen um die Güterabfertigung in der kleinen münsterländischen Stadt zu kümmern hatte, die ein Zentrum der Juteindustrie in Deutschland war.

In meinen Erinnerungen aus frühester Kindheit ist nur die Wohnung an der Jüdefelderstraße geblieben. Da wohnten wir sehr zentral und alle Punkte der Stadt, die für Kinder besonders interessant waren, konnte ich bequem zu Fuß erreichen. Dazu zählte der Hindenburgplatz, den unser Vater nur „Neuplatz“ nannte, wo dreimal im Jahr der „Send“ stattfand. Das war schon damals eine riesengroße Kirmes, zu der wir es nicht weit hatten, und wo es uns als Kinder auch gelang, hier und da sozusagen „hinter die Kulissen“ zu schauen. Und wo es Tiere gab, durften wir die auch streicheln und füttern

Genau das durfte ich auch im nahen Zoo. Meine Mutter, oder wie es damals ja noch hieß „unsere Mia“ hatte in der Firma Wilhelm Kösters eine Verkäuferin, deren Vater Tierpfleger im Zoo war. (Man nannte diese Leute noch „Wärter“) Für einige von ihnen gab es hinter dem Saal des „Hotel und Restaurant Lindenhof“ an der Promenade kleine Reihenhäuser als Dienstwohnung, die einen direkten Zugang zum Zoo hatten.

Ich war bei der Familie stets willkommen und hatte so immer freien Zugang zum Zoo. Ich kannte dort ganz früh alle Tiere und soll schon sehr früh als „kleiner Zooführer“ tätig gewesen sein. Dabei kam ich in Räume, die für den normalen Zoobesucher unerreichbar bleiben mussten. Das war einer der Glücksfälle in meiner Kindheit, die es ja durchaus gab.

Tiere interessierten fast alle Kinder, und es gab etliche auf Münsters Straßen. Firmen besaßen noch Pferde, die Planwagen zogen. Allein die Firma August Peters, die u. a. Expressgut von der Güterabfertigung zu den Kunden beförderte, hatte sehr viele Pferde. Erst nach und nach wurde das Frachtgut auch mit dreirädrigen Kleinstlastwagen oder mit den großen Lastwagen innerhalb der Stadt befördert. Insgesamt war der Autoverkehr noch so gering, dass wir Kinder auf den Fahrbahnen vieler Straßen spielen konnten.

Besonders beeindruckende Fuhrwerke hatten die Brauereien mit ihren prächtigen Kaltblutpferden, deren Geschirre die reinste Handwerkskunst aus glänzendem Leder und leuchtendem Messing waren.

Und etwas Besonderes an Pferdefuhrwerken waren die Kutschen einiger Adelsfamilien. Manche hatten einen Kutscher in Livree, aber soweit ich mich an die Namen erinnern kann, fuhren die Damen der Familie von Nesselrode selbst, und sie hatten oft Hunde von der Größe eines Bernhardiners bei sich, die entweder mit auf dem Kutschbock oder hinten im Wagen sitzen durften. Es galt als Mutprobe, diese Tiere zu streicheln. Doch eigentlich war hier gar kein Mut gefragt, denn die Hunde waren wie die Pferde ganz lieb und brav.

Was uns Kinder zusätzlich beeindruckte waren die großen Hüte der Damen und ihre bunten Sonnenschirme, weil es so etwas bei uns daheim nicht gab.

Hinter dem Haus an der Jüdefelderstraße gab es einen Hof, in dem ein paar Bäume standen. Ich erinnere mich auch noch schwach an ein paar kleine „Schuppen“, wo es für uns Kinder interessante Dinge gab wie Schubkarren und Bollerwagen. Und irgendwo dort hatte auch mein bescheidener Roller seinen Platz.

Wir Kinder konnten dort fangen und verstecken spielen und Wettkämpfe mit unseren „Knickern“ veranstalten. Da gab es die einfachen Tonkugeln und die von uns besonders geliebten bunten Glasmurmeln.

Mein Roller zählte nicht zur „Luxusklasse“

Wir versuchten ständig beim Knickern unseren Reichtum zu vergrößern, was natürlich nicht immer gelang. Da gab es auch mal Streit und Tränen.

Das Spielzeug bestand erst hauptsächlich aus Holzbauklötzen, obwohl ich mich natürlich gern an meinen „Märklinbaukasten“ aus Metall erinnere, mit dem sich schon ein „Schritt in die Welt der Technik“ vollzog.

Und sehr bald begann im Kindergarten der Umgang mit Zinnsoldaten und mit Kriegsspielzeug aus Blech. Eine eingebaute Stahlfeder ließ unsere kleinen Panzer bei der Fortbewegung sogar Feuer spucken, und mit den Panzerketten, die allerdings aus Gummi waren, ließen sich sogar Hindernisse überwinden. Derartiges Spielzeug gab es überall reichlich und relativ billig zu kaufen, denn die Kinder sollten ja schon auf ihre Rolle als „tapfere Kriegshelden“ vorbereitet werden.

Und wir Kinder aus dem münsterischen Überwasserviertel konnten ja auch auf dem nahen Hindenburgplatz häufig den Soldaten beim dortigen Exerzieren zuschauen.

Ansonsten hielt sich unsere militaristische und politische Indoktrination durch die Nazis damals wohl noch in Grenzen. Vielleicht lag es aber daran, dass mein Kindergarten noch in der Tradition der Kirche arbeitete, da er ja von der Überwasserpfarrei übernommen worden war.

Ein hier noch einzufügendes Morgengebet, wie es gegen Kriegsende von den Kleinen im Kindergarten gesprochen wurde, hat es bei uns noch nicht gegeben. Ein befreundeter Kollege, der erst 1944/45 in einen münsterischen Kindergarten kam, hat mir dieses Beispiel für die nationalsozialistische Erziehung selbst kleinster Kinder übermittelt. Ich füge es hier ein, obwohl ich es nie so gehört oder gar aufgesagt habe, weil es jedoch zeigt, wie die Nazis es verstanden, religiöse Traditionen zu verwenden und in ihrem Sinne umzuwandeln. Der Gebetstext lautete:

„Händchen falten, Köpfchen senkenund an Adolf Hitler denken,der uns gibt das täglich’ Brotund uns hilft aus aller Not.“

Hierzu passt auch ein Gebetstext, den die Schauspielerin Barbara Rütting als Zeitzeugin am 24. März 2013 in der ARD-Sendung „Günther Jauch“ vortrug. Die Redaktion hat mir den Text freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es gab auch einen Hinweis darauf, dass dieser Text nur einen Teil darstellt aus einem Beispiel. Aber der reicht schon, denn das Gebet zeigt, wie hier von den Nazis in geradezu infamer Weise Pseudoreligiosität, verbunden mit fürchterlichem und populistischem Kitsch zur Indoktrination von Kindern verwandt wurde. Der vorgetragene Text lautete:

„Doch das schönste Engelein mit dem lichten Gottesschein

und dem silbernen Gefieder sende unserem Hitler nieder.

Es behüte seinen Schlaf und verscheuche seinen Kummer,

daß er morgens froh erwache und sein Deutschland glücklich mache. Amen“

Eine weitere Kuriosität bei Gebetstexten jener Jahre findet sich in „Minke Minke“ von Gisela Schwarze:

„NACHTGEBET

1./ Müde bin ich geh zur Ruh,

Bomben fallen immerzu. Flak ach laß die Augen dein,

über unser Münster sein.

2./ Was die Tommys uns getan,

sieh es, lieber Gott dir an, kriegst du da nicht selber Wut,

mache allen Schaden wieder gut.

3./ Laß den Tommys keine Ruh,

ihre Insel riegel zu, laß die Stukas das besehen,

keine Bomben irregehen ….“

Die Militarisierung Deutschlands durch Hitler und die NSDAP hatte gleich nach der „Machtergreifung“ begonnen, und im März 1935 brach Hitler als „Führer des Deutschen Reiches und Volkes und Oberbefehlshaber der Wehrmacht“ den Versailler Vertrag und führte die Wehrpflicht ein.

Schon seit dem Tode Hindenburgs am 2. August 1934 wurden die Soldaten auf Hitler vereidigt.

„Am 19. August läßt Hitler das deutsche Volk über die schon am 1. August per Gesetz vollzogene Vereinigung beider Regierungsämter abstimmen. Nach einer entsprechenden Propagandaschlacht erhält Hitler über 38 Millionen Ja-Stimmen (89,93 Prozent). Damit kann er offiziell als Kanzler und Reichspräsident die Alleinherrschaft antreten.“ (aus „Schlagzeilen des 20. Jahrhunderts“)

Menschen in Uniformen waren in Münster häufig zu sehen und für uns Kinder ein gewohnter Anblick. Auch in unserer Familie gab es uniformierte Mitglieder, denn unser Josef und unser Fränzi mussten auch schon vor dem Krieg ihren Wehrdienst leisten, nachdem sie schon den „Reichsarbeitsdienst“ hinter sich hatten. Leider waren auf den Fotografien aus dem Familienalbum keine Jahreszahlen zu finden.

Josef Harhues

Franz Harhues jun.(„Fränzi“)

Für Münster ergaben sich durch die Aufrüstung Deutschlands keine allzu großen Veränderungen. Die Provinzialhauptstadt und Metropole des „Gau Westfalen-Nord“ war schon lange eine ausgesprochene Garnisonsstadt gewesen. Viele der schon bestehenden Einrichtungen wurden ausgebaut, einige ganz neu errichtet.

Bei Bernd Haunfelder („Münster – Geschichte in Bildern“) lesen wir dazu bezogen auf 1935:

„Einweihung des Luftkreiskommandos“

(…)

„Die Bauarbeiten am Flugplatz Handorf laufen an. Zwei Jahre später wird ein Teilbereich seiner Bestimmung übergeben. Später sind dort etwa 180 Maschinen stationiert.“

Der Flugplatz in Handorf diente zunächst der zivilen Luftfahrt, wurde dann im Krieg jedoch als Luftwaffenstützpunkt weiter ausgebaut. Einen weiteren Flugplatz besaß Münster schon seit einigen Jahren auf dem Gelände der Loddenheide.

Als ich 1939 gerade eingeschult worden war, fand in Handorf eine große Veranstaltung statt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dorthin mit unserer Mia zusammen in einem offenen Auto des Luftgaukommandos mitgenommen worden bin. Sie hatte damals einen Freund, der Hauptmann oder Major bei der Luftwaffe war. Er war mir auch sehr zugetan.

(Werbeblatt aus dem Archiv des Heimatvereins Handorf)

Derartige Ausflüge gab es damals für uns Kinder natürlich nur äußerst selten. Normalerweise fuhren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad.

Für mich gab es auf der Stange des Fahrrades von unserem Vater einen kleinen Sattel, und meine Füße fanden Halt auf den Fußrasten, die vorne an der Gabel angeschraubt wurden. Die häufigste Fahrradtour, die wir zusammen machten, führte zur Schrebergartenkolonie „Wilhelmsruh“ an der Wilhelmstraße. Die Fahrt an sich war kein Vergnügen, denn es ging nur über sehr holpriges Pflaster, aber im Garten war ich sehr gern.

Im Schrebergarten an der Wilhelmstraße

Ich lernte die nützlichen Pflanzen von Unkräutern zu unterscheiden, half ein wenig bei der Arbeit und natürlich am liebsten bei der Ernte mit. Viele Produkte des ansehnlichen Gartens kamen in die Weckgläser, damit immer Nachschub an Obst und Gemüse vorhanden war.

Das wurde vor allem wichtig, als Lebensmittelkarten eingeführt worden waren und einiges nach und nach sehr knapp wurde.

In der Schrebergartenkolonie gab es andere Kinder, mit denen ich spielen konnte, und in den ersten Jahren hatten wir noch einen ziemlich großen Spielplatz, der aber später weitgehend in Beete für Nutzpflanzen umgewandelt worden ist.

Ausflüge machte sonst nach meiner Erinnerung wohl des öfteren unser Josef mit mir. Wir waren an der Ems und haben auf den Wiesen Kiebitzeier gesucht. Das kann aber auch in Gröblingen bei Warendorf gewesen sein, denn dort hatte Josefs spätere Ehefrau Käthe Verwandte, die einen großen Bauernhof besaßen. Auf alten Fotos sieht man mich dort mehrfach, und ich weiß, dass ich sehr gern dort gewesen bin. Das muss kurz vor der Einschulung und im ersten und zweiten Schuljahr gewesen sein.

Auf dem Hof gab es natürlich viele Tiere und ich lernte da, mit welchem Tier man besser auf Abstand blieb. Das war nicht etwa der große schwarze Hofhund, denn bei dem fand man mich eines Tages im Zwinger hockend vor, als man mich suchte. Der Hund hieß Bodo und hatte offenbar einen Dobermann als Vorfahr, er ließ mich ihn an der Leine führen und war mein Beschützer, wenn der kleine Terrier vom Hof zu frech werden wollte. Auch vor der Zudringlichkeit einiger großer Gänse schützte er mich. Zwei von ihnen griffen regelmäßig auch den Briefträger an.

Besonders schön war es für mich, wenn ich mit dem Sohn des Hofes. Kaspar. mit einem Pferdegespann zur Mühle in Sassenberg fahren und unterwegs sogar die Zügel halten durfte. Kaspar hatte auch ein großes Motorrad. Wenn ich mitfuhr, saß ich vor ihm auf dem Tank, wo mir ein festes Kissen als Sitz diente.

Unvergessen ist auch eine Kutschfahrt nach Warendorf, die schon morgens im Dunkeln begann. Es muss wohl zu Ostern gewesen sein, aber es war sehr kühl morgens. Als wir losfuhren, hatte man mich in eine Wolldecke gehüllt und unter meinen Füßen lag ein Ziegelstein, der auf dem Küchenherd erhitzt worden war.

Für mich als Stadtkind war der Aufenthalt in Gröblingen ein Ferienabenteuer, um das mich meine Spielkameraden in Münster beneideten, wenn ich davon erzählte.

Mit wem ich auf dem Hof in Gröblingen exerziere, ist nicht mehr feststellbar, aber auch nicht, warum ich mit der linken Hand salutiere.

Schon in der Stadt Münster hatten mich alle Tiere sehr interessiert, und meine guten Beziehungen zum Zoo sorgten dafür, dass ich schon bald zoologische Kenntnisse hatte, die weit über dem Durchschnitt meiner Spielkameraden lagen.

Hier in Gröblingen lernte ich die münsterländische Fauna kennen. Damals war die noch erheblich vielseitiger als heute, manches Tier, das es noch reichlich gab, sucht man heute vergeblich.

Unser Josef, 17 Jahre älter als ich, war glücklicherweise ein großer Naturfreund. Er war oft mit mir im Münsterland unterwegs. Er hatte eine Schneiderlehre gemacht und arbeitete bei einem bekannten münsterschen Herrenschneider. Da ließ es seine Arbeitszeit wohl eher zu, dass er sich häufig auch um mich kümmerte. Unser Fränzi war zwei Jahre jünger als Josef und hatte als Bäcker und Konditor einen Dienstplan, der das kaum zuließ. Auch als Lehrling genoss er damals wohl kaum den später erst eingeführten „Jugendarbeitsschutz“. Zu der Zeit sagte man immer noch: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre!“ Damit wurde die ziemlich strenge, manchmal sogar brutale Ausbildung von Lehrjungen entschuldigt.

Aber beide Jungen mochte ich gern leiden, und nachts schlief ich in einem großen Doppelbett zwischen ihnen. Das ging natürlich nur eine begrenzte Zeit, denn die beiden mussten ja bald zum Arbeitsdienst und anschließend zum Militär.

Nach dem Beginn des Krieges im September 1939 änderte sich dann sowieso sehr vieles. Ich war nun Schulkind und die beiden mussten an die Front. Fränzi hat den Krieg nicht überlebt. Er kehrte aus dem Russlandfeldzug nicht zurück.

Er wurde zunächst als vermisst gemeldet, aber später erhielt seine junge Frau Elfriede die Nachricht von seinem Tode. Das hat sie ihren Schwiegereltern nicht mitgeteilt, weil sie es nicht übers Herz brachte, ihnen die Nachricht zu übermitteln. Das geschah erst nach der Beendigung des Krieges. Elfriedes Tochter Hannelore hat ihren Vater nie kennengelernt.

In meinem Buch „Dat Pöggsken daomaols un vandage“ habe ich in der Geschichte „Naohkriegswiehnachten“ erwähnt, dass wir immer noch vergeblich auf Fränzis Heimkehr aus dem Krieg gehofft haben.

Winterspaziergänge zu den Krippen in Münsters Kirchen

In meiner Erinnerung an die frühe Kindheit spielen die vielen Kirchen in Münster insofern eine Rolle, als ich gern daran zurückdenke, wie ich wohl schon seit der Zeit, in der ich es gelernt hatte, längere Strecken zu gehen, jedes Jahr in der Weihnachtszeit mit unserem Vater einige Spaziergänge durch die Stadt machte. Die vielen Krippen, die ich gern anschaute, waren an einem einzigen Tag nicht zu bewältigen.

In meinem plattdeutschen Buch „Wiehrauk för dat Jesuskindken“ habe ich schon darüber berichtet. Aber hier gehe ich etwas ausführlicher an dieses Thema heran.

Man sah die Tradition der Weihnachtskrippen bei der NSDAP wohl mehr unter dem Aspekt der Brauchtumspflege. Aber der Reichspropagandaminister Josef Goebbels, der in einer Schule der Jesuiten gelebt hatte, war sich dessen bewusst, dass auch durch die Feier des christlichen Weihnachtsfestes die Bindung der Bürger an ihre Kirchen verstärkt wurde.

Dazu finden wir im bereits genannten Band „Schlagzeilen des 20. Jahrhunderts“ von Peter Gödeke für 1933:

„ Nicht nur Kirchen unter KontrolleNeben der Ausschaltung unbequemer Stimmen durch Verhaftung oder Vertreibung starten die neuen Machthaber eine große Kampagne für ihre Ziele mit legalen Mitteln. Dazu gehört eine Übereinkunft mit den Kirchen. Durch das im Juli mit dem Vatikan abgeschlossene Reichskonkordat sichert sich die NSDAP das Stillhalten der katholischen Kirche. Die evangelische Kirche wird auf dem Verwaltungswege mit allerlei Beschränkungen in Schach gehalten. Für die Masse des Volkes werden mit großem Propagandaaufwand Erfolgssituationen geschaffen. Gekoppelt ist dies mit der Einführung des Einheitsradios für jedermann, dem im August vorgestellten Volksempfänger. Mit dem im September gestarteten Winterhilfswerk wird ein Solidarisierungseffekt mit den arbeitslosen Unterstützungsempfängern bewirkt.“

Doch es vollzog sich das Nebeneinander von Kirche und NSDAP im katholischen Münster keineswegs reibungslos.

Im Oktober 1933 war der neue Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, feierlich in sein Amt eingeführt worden. Galen war nicht bereit, die ideologische Arbeit der NSDAP kritiklos hinzunehmen.

Bei Haunfelder lesen wir hierzu in „Münster – Geschichte in Bildern“:

„Auf dem Gauparteitag der NSDAP in Münster sprach 1935 der NS-Ideologe Alfred Rosenberg (dessen Buch vom ‚Mythos des 20. Jahrhundert’ keiner aus der NS-Führungsriege gelesen hatte, wie in Nürnberg 1946 bekanntwurde). Dieser hatte bei verschiedenen Parteiveranstaltungen wiederholt den Bischof von Münster angegriffen. Galen sorgte schon 1934 für die Veröffentlichung einer Gegenschrift zu Rosenbergs Kultbuch, in der das ‚Neuheidentum’ der NS-Ideologie scharf verurteilt wurde. Am Tag nach dem Gauparteitag fand die Große Prozession statt. 19000 Gläubige nahmen an ihr teil, 12000 mehr als noch im Vorjahr.“

Wenn ich nun mit unserem Vater in der Weihnachtszeit den Bummel zu den münsterschen Krippen machte, war das natürlich kein Akt des Widerstands unserer Familie gegen die Ideologie der Nazis.

Aber bei uns wurde das von der NSDAP eingeführte Weihnachtslied „Hohe Nacht der klaren Sterne“, das nichts mehr mit dem Geschehen im Weihnachtsevangelium zu tun hatte, niemals beim weihnachtlichen Singen angestimmt. Ich lernte das Lied erst später in der Kinderlandverschickung kennen. Es stammt von Hans Baumann (1914 – 1988), dem NS-Dichter, von dem auch das Kampflied „Es zittern die morschen Knochen“ stammt.

Hohe Nacht der klaren Sterne

1. Hohe Nacht der klaren Sterne,

die wie weite Brücken stehn

über einer tiefen Ferne

drüber unsre Herzen gehen.

2. Hohe Nacht mit großen Feuern,

die auf allen Bergen sind –

heut muß sich die Erd erneuern

wie ein junggeboren Kind.

3. Mütter, euch sind alle Feuer

alle Sterne aufgestellt.

Mütter, tief in euren Herzen

schlägt das Herz der weiten Welt.

Dieser Text entsprach überhaupt nicht dem sonstigen weihnachtlichen Liedgut, und unser Vater hätte es wahrscheinlich nicht geduldet, wenn jemand aus unserer Familie dieses Lied zu Weihnachten hätte singen wollen.

Zum Weihnachtsfest gehörten für ihn nur die Lieder, die auch in der Kirche gesungen wurden. Auch bei ihm war da wohl nicht viel an Toleranz zu erwarten, denn er war katholisch im strengen kirchlichen Sinne. So soll er sich, wie ich aus Erzählungen in der Familie weiß, auch sehr geärgert haben, dass unsere Else einen evangelischen Mann heiratete und später dann unser Fränzi eine evangelische Frau bekam. Er konnte daran nichts ändern, und diese Tatsache soll ihn besonders gewurmt haben.

Natürlich gehörten zum Weihnachtsfest auch die Geschenke. Dazu zählte bei mir schon im ersten Jahr ein Teddy, den ich immer noch besitze, obwohl er natürlich schon einige Reparaturen überleben musste.

Mein Teddy ist mit seinen über 80 Jahren heute wohl längst museumsreif

Bei den Weihnachtstagen meiner frühen Kindheit war stets die gesamte Familie zusammen, und dazu zählten natürlich auch die Ehemänner und Kinder von unserer Else und unserer Fia, soweit sie in Münster wohnten. Else zog aber in den letzten Jahren vor Kriegsbeginn zu ihren Schwiegereltern in Warnemünde, die dort ein großes Haus hatten, in dem ich später des öfteren sein durfte.

Mit unserem Vater konnte ich diese Spaziergänge zu den Krippen auch an Werktagen machen, weil er erstens wegen seines Alters nicht mehr zum Dienst in der Wehrmacht geholt werden konnte. Er hatte diese „Pflichtübungen“ bereits vorm Ersten Weltkrieg bei den Kürassieren in Münster gemacht. Und zweitens hatte er bei der Güterabfertigung in Münster Schichtdienst. Dadurch war er oft auch tagsüber für mich da.

Zeitweilig war er auch vorübergehend ganz aus dem Dienst entfernt worden, weil er seine politische Gesinnung laut geäußert hatte. Er galt als „politisch unzuverlässig“ und wurde, nachdem er vor Hitlers Machtergreifung doch noch Beamter geworden war, dienstlich nicht mehr befördert.

Von unserem Vater, Franz Harhues, gibt es leider keine Fotos mehr aus meiner Kindheit. So wie er auf diesem undatierten Foto aussieht, dürften ihn die meisten in Erinnerung behalten haben.

Man warf ihn zeitweilig aus dem Dienst, um ihn dann doch wieder zurück zu holen, weil viele seiner jüngeren Kollegen durch ihren Militärdienst nicht mehr zur Verfügung standen.

Unsere Gänge zu den Krippen begannen meistens in der nahen Überwasserkirche, obwohl wir Kinder uns da schon umgeschaut hatten, als der Küster und seine Helfer noch mit dem Aufbau der Krippe beschäftigt waren. Wir hatten sogar brav gefragt, ob wir nicht ein bisschen helfen könnten, aber die Antwort war eindeutig: „Steht uns hier nicht im Weg. Die Krippe könnt ihr dann ab Weihnachten jeden Tag begucken!“

Von den Krippen im Stadtzentrum hatte ich die in der Clemenskirche am liebsten. Dahin gingen wir sofort am Anfang der Weihnachtszeit, aber ich wollte diese schöne große Barockkrippe nach dem Dreikönigstag unbedingt noch einmal sehen, wenn Kaspar, Melchior und Balthasar mit ihrem Tross auch aufgestellt waren. Und ich fand die zugehörigen Kamele noch interessanter als die lebendigen Dromedare und Trampeltiere im Zoo.

Bei unserer Krippenwallfahrt bekam ich von unserem Vater ab und zu ein kleines Geldstück. Das durfte ich aber nicht für mich selbst ausgeben. Es war für den kleinen Opferstock, der an vielen Krippen vorhanden war. Wenn man dort die Münze einwarf, nickte ein schwarzes Kind dankbar mit dem Kopf. Das sollte die „armen schwarzen Kinder“ darstellen, die auf die Missionare aus Europa angeblich dringend warteten. Denn diese „armen Wesen“ lebten ja, wie man es uns Kindern immer wieder berichtet hatte, noch nicht im Stande der Gnade, die nur die allein seligmachende katholische Kirche vermitteln konnte. Und dafür sollten wir möglichst etwas spenden.

Gleichzeitig bezeichnete die Rassenpropaganda der NSDAP aber die schwarze Weltbevölkerung als „minderwertige Rassen“, die unserer arischen Herrenrasse zu dienen hatten.

Auch hier waren schon die Kinder damals von zwei Weltanschauungen berührt, die beide sozusagen den Anspruch auf ihre jeweilige Unfehlbarkeit verkündeten. Wir erlebten schon früh die Gegensätze zwischen dem, was wir daheim in unserer christlich geprägten Familie hörten und dem, was im Rahmen der Indoktrination durch die Staatsmacht verkündet wurde, sogar in den Kindergärten, die nun nicht mehr von den Kirchen betreut wurden.

Das wurde später noch schlimmer, als wir in die Schule und dann ins Jungvolk gekommen waren. Da sollten wir dann sogar unsere Familienmitglieder anzeigen, falls sich diese gegen die NSDAP und vor allem gegen den Führer geäußert hätten.

Bei meinen Spaziergängen mit unserem Vater zu den Krippen war alles glücklicherweise noch völlig „unpolitisch“.

Schön war es auch, wenn wir unterwegs in einem der schönen alten münsterschen Gasthäuser eine kleine Pause machten, wo unser Vater sich ein Bier bestellte und ich ein „großes Regina“, eine rotgefärbte Brauselimonade, trinken durfte.

Am liebsten war ich in einer alten Wirtschaft an der Wilhelmstraße, weil es dort eine zahme Dohle gab, die sogar sprechen konnte, und zwar plattdeutsch. Wenn ein Gast zur Tür ging, rief der Vogel manchmal: „Häss auk betahlt?“ (Hast du auch bezahlt). Das macht Eindruck auf die Gäste und auch auf mich, da ich sprechende Vögel nur bei den Papageien im Zoo kannte.

Heute hat sich die Welt so verändert, dass die Enkelkinder ihrem Opa die große weite Welt zeigen. Sie brauchen dazu nicht einmal mehr das Haus zu verlassen. Da wird nur noch der Computer eingeschaltet, und da übernehmen die Kinder nun die Führung. Aber ich weiß durchaus nicht, ob man da auch so schöne Krippenspaziergänge erleben kann wie wir damals, als die Welt noch nicht so virtuell war wie heute.

Und auch unsere Freude an diesem Erlebnis war durchaus real, selbst wenn die Kinder, denen ich all das heute erzählen möchte, auch glauben könnten, dass wir doch damals ein recht „armseliges Leben“ geführt hätten. Ich vermute, dass die große Differenz zwischen sehr alten und ganz jungen Menschen noch nie so deutlich zu spüren war wie in den letzten Jahrzehnten, obwohl sich alles doch innerhalb eines einzigen Menschenlebens abspielt.

Die „Reichskristallnacht“ in Münster

Seit der Machtübernahme Hitlers richtete sich die politische Arbeit der NSDAP verstärkt gegen alle Gruppierungen und Kräfte in Deutschland, die der Ideologie der Nazis im Wege standen und dazu zählten vor allem auch die Juden.

In „Schlagzeilen des 20. Jahrhunderts“ finden wir dazu bezogen auf das Jahr 1938:

„Ausschreitungen gegen JudenIn der Nacht zum 10. November kommt es erstmals zu massiven öffentlichen Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten gegen die Juden im Reich. Als angebliche Vergeltung für das Attentat eines jungen Juden auf einen deutschen Diplomaten in Paris rücken Horden von Schlägern gegen jüdische Einrichtungen aller Art vor, morden, brandschatzen und verhaften. Zahlreiche Häuser und Synagogen gehen in Flammen auf, zehntausende jüdischer Bürger werden vorübergehend in KZs gesteckt, aus denen sie sich – noch – zwecks Auswanderung freikaufen können.Die zahlreichen demolierten Schaufenster geben diesen Pogromen den beschönigenden Namen ‹Reichskristallnacht›. Es folgen weitere Maßnahmen gegen Juden auf dem Verwaltungswege.“

Im von Hans Galen herausgegebenen Band „Geschichte der Stadt Münster im Stadtmuseum Münster“ sehen wir dazu im Beitrag „Die NS-Gauhauptstadt“:

„Politische und weltanschauliche Gegner, vor allem aber die nicht ‚rassezugehörigen’ jüdischen Mitbürger, wurden‚ausgeschaltet’. Bereits 1933 begann ihre Diskriminierung und Inhaftierung. Für die Juden führte der Weg über die Nürnberger Gesetze, die ihnen das Bürgerrecht nahmen, und das Pogrom der ‚Reichskristallnacht’ bis zu ihrer systematischen Ermordung in Konzentrationslagern. Von den ca. 700 in Münster lebenden Juden konnten bis 1938 rund 170 und nach der ‚Reichskristallnacht’ noch einmal 94 Personen auswandern. Von 271 Menschen, die aus Münster deportiert wurden, kamen ca. 250 ums Leben.“

In der von Franz-Josef Jakoby herausgegeben „Geschichte der Stadt Münster“ heißt es zu den Geschehnissen am 9./10. November 1938 in der Stadt:

„Die von oben veranlaßten ‚Vergeltungsmaßnahmen’ wurden in Münster von mehreren SA-Trupps getragen, die jüdische Bürger mißhandelten, mindestens neun Geschäfte und elf Wohnungen verwüsteten und die Synagoge in Brand setzten. Alle jüdischen Männer, deren man habhaft werden konnte, wurden verhaftet und ins Polizeigefängnis eingeliefert. Hierüber liegen … noch mehrere erschütternde Erinnerungen aus der Feder Verfolgter vor. Daß diese von Münsteranern geschützt wurden, ist nur in wenigen Fällen bekannt, obwohl versteckt mehrfach geholfen wurde. Die vielen Schaulustigen sollen sich im allgemeinen zurückhaltend über die Verfolgung geäußert, dagegen die sinnlose Zerstörung von Sachwerten aufgrund der vielen Sparappelle der Regierung mehrheitlich abgelehnt haben.“

Liselotte Folkerts lässt in „Münster – Nicht immer war es Liebe auf den ersten Blick“ den damaligen Rabbiner, Fritz Steinthal, persönlich zu Wort kommen. In seinem im Exil geschriebenen Beitrag „Die Synagoge brennt“ erfährt der Leser Einzelheiten über die Brutalität mit der die SA in dieser Pogromnacht vorging:

„Im Augenblick waren alle zur Straße – Am Kanonengraben 4 – gehenden Fenster unserer Wohnung durchschossen. Eine Kugel war Herrn Feibes ins Knie gegangen. Mit Eisenstangenerbrach die Menge die schwere Haustür aus Eichenholz und strömte ins Gebäude. Herrn Feibes gab ich, damit er sich in Sicherheit bringen könne, den Schlüssel zu einer Seitentür, ich selbst ging mit meiner Frau in den Bodenraum. Dort hörten wir, wie die Eindringlinge wie die Vandalen hausten. Büfett, Anrichte, Küchenschrank waren umgeworfen, so daß darin befindliche Porzellan, Kristall, Glas zerbrechen mußte; Bilder, Sofa, Sessel, zerschnitten, Möbel mit Stemmeisen und dergleichen ruiniert; Silber, Bücher gestohlen und zum Teil aus dem Fenster geworfen, Geld aus dem Schreibtisch geraubt, Türen eingeschlagen und zerbrochen.“

Am Morgen des 10. November gingen unser Vater und ich durch die Stadt, wo man immer wieder sehen konnte, wie die SA in jüdischen Geschäften und Wohnungen gehaust hatte.

Überall standen die uniformierten SA-Männer noch in Gruppen zusammen, wohl um zu verhindern, dass sich Bürger aus dem umherliegenden Material bedienten.

Aber die Zuschauer hielten sich wohlweislich auf Abstand zur SA. Das taten wir auch, aber unser Vater hörte nicht auf damit, auf das „braune Janhagel“, wie er die Nazis oft nannte so laut zu schimpfen, dass ich schon Angst bekam, man würde ihn deswegen festnehmen. Bei uns im Haus hatte ich oft genug solche Sätze gehört, wie „Mein Gott noch mal, Vater, nun sei doch ruhig! Du bringst dich mit deinem Schimpfen noch ins KZ und uns ins Elend!“

Natürlich wusste ich nicht, was ein KZ sein könnte, aber mir war schon sehr früh klar, dass es etwas ganz Schlimmes sein müsse. Ich war ja schon fast ein Schulkind, denn ein paar Monate später wurde ich eingeschult.

Unser Vater hatte, wie gesagt, schon oft genug auf die Nazis geschimpft. Und je weiter diese ihr menschenverachtendes Treiben ausdehnten, umso mehr äußerte er sein Missfallen.

Meistens geschah das ja auf plattdeutsch, aber das verstand damals noch fast jeder münstersche Bürger. Also würden es auch die Leute von der Gestapo (Geheime Staatspolizei) und deren Spione sicher verstehen. Und unser Vater war schon oft verhört worden wegen seiner „politischen Unzuverlässigkeit“.

Man konnte bald niemandem mehr trauen, wenn es um die freie Meinungsäußerung ging, und schon Kinder wurden ja bekanntlich bereits im Kindergarten mit harmlos klingenden Fragen zum Leben in der Familie sozusagen verhört. In der Schule und vor allem beim Jungvolk wurde das immer mehr mit den Fragen, ob auch alle in der Familie unseren geliebten Führer wirklich genug achten und ehren würden.

Bei uns war es ohnehin schon gefährlich genug, falls mal „Gesinnungsschnüffler“ in der Wohnung aufkreuzen sollten, denn bei uns hing nirgendwo ein „Führerbild“ an der Wand und eine Hakenkreuzfahne besaßen wir auch nicht.

Jedenfalls war ich am 10. November 1938 richtig froh, als wir nach unserem gefahrvollen Stadtbummel endlich wieder zu Hause angekommen waren.

Der Antisemitismus war damals schon so ausgeprägt, dass wir Kinder schon, ohne ihren Inhalt selbst zu verstehen, Auszählreime benutzten, die unsere jüdischen Mitbürger verächtlich machen sollten. Ich erinnere mich da an folgende Reimpaare: „Jude Itzig, Nase spitzig; Kaftan speckig, Hintern dreckig“, bei dem einige statt „Kaftan speckig“ dann „Ohren eckig“ und besonders freche Schüler sogar noch das Wort „Hintern“ durch „Arschloch“ ersetzten.

Eine gewisse nationalsozialistische Indoktrination fand sich auch in einem im Zweiten Weltkrieg beliebten Abzählreim wieder, welcher lautete: „Schämberlein (gemeint war hier der britische Premierminister Arthur N. Chamberlain) das alte Schwein fuhr mit’m Pisspott übern Rhein, kam er an das Deutsche Eck, schoss die Flak den Pisspott weck!“

Auch hier wussten wir kleineren Kinder überhaupt nicht, um was es eigentlich ging, aber manchmal war es ja schon reizvoll, so „böse Wörter“ wie „Arschloch“ oder „Pisspott“, die man sonst nicht benutzen durfte, in einer Gruppe von Kindern zu gebrauchen. Aber es waren ja auch sicher keine Kinder gewesen, die Derartiges für deren Spiele zusammengereimt hatten.

Beginn einer abwechslungsreichen Schulzeit in einem bewegten Jahr

Als ich 1939 eingeschult wurde, begann das Schuljahr immer noch zur Osterzeit, zwei Jahre später wurde das geändert, und der Beginn des Schuljahres wurde 1941 auf den September verlegt. Aus dem in der Familie gebräuchlichen Vornamen „Dieter“ wurde nun das amtlichere „Hans-Dieter“.

Leider existiert von meiner Einschulung kein Foto mehr, aber ich weiß noch genau, dass ich eine sehr große Schultüte gehabt haben muss, denn ich war ja als das „Nesthäkchen der Familie“ hier von vielen umgeben, die glaubten, mir etwas Gutes anzutun, wenn sie meine Tüte randvoll mit Süßigkeiten füllten.

Meine Schulzeit sollte abwechslungsreich werden, das kann hier schon gesagt werden, denn 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus, der dafür sorgen sollte, dass schon meine Grundschuljahre, die in der Überwasserschule in Münster begannen, dann ziemlich bald in der münsterschen Martin-Luther-Schule und zwischenzeitlich auch noch in der Volksschule von Mattsee in Österreich stattgefunden haben.

Für das Gymnasium machte ich die Aufnahmeprüfung im Gebäude der Schlaunschule (Oberrealschule) in Münster. Der Unterricht begann an dieser Schule für mich aber im oberbayrischen Tegernsee und wurde 1945/46 für einige Monate von einem Aufenthalt in der Volksschule von Alverskirchen unterbrochen, dem Ort im Landkreis Münster, wohin unsere Familie gegen Ende des Krieges evakuiert worden war.

Danach ging es an der Schlaunschule in Münster wieder weiter und zwar in verschiedenen Schulgebäuden, bis ich dann das Abitur 1953 dort machte, wo ich die Aufnahmeprüfung 1943 bestanden hatte.

Der Anfang vom „Ernst des Lebens“, wie man damals den Schulbeginn noch mit furchterregendem Unterton häufig nannte, fand mit einer Ausrüstung statt, die wir heute nur noch in Schulmuseen finden können.

Zur „Grundausstattung“ zählten die Schiefertafel mit Läppchen und Schwämmchen, der Griffelkasten und die Butterbrotdose aus Aluminium. Das wurde mitsamt der Fibel, dem Rechenbuch und zunächst auch noch der Schulbibel im Tornister getragen, der damals noch aus echtem Leder war.

Im Griffelkasten fanden dann bald auch Blei- und Buntstifte und der Federhalter ihren Platz. Die Schreibfedern wurden in einem kleinen Behälter aufbewahrt, der verhindern sollte, dass irgendwo unbeabsichtigte Tintenflecken entstanden. Die Tinte für die entsprechenden Schreibübungen war in der Schulbank in einem Gefäß unter einem Metalldeckel verborgen. Für die Hausaufgaben musste ein Tintenfässchen angeschafft werden, das für häufigen Ärger sorgte, wenn mal wieder die Tinte an einer falschen Stelle gelandet war.

Die Anzahl der Schulfächer nahm ständig zu und damit die Schulbücher und Hefte sowie der Zeichenblock, zu dem bald auch ein Malkasten mit Wasserfarben gehörte. Wenn die Kinder noch die Murmeln, die bei uns „Knicker“ hießen, oder die Springseilchen für Pausenspiele mitnehmen wollten, hatten sie schon bald einiges an Gewicht zu schleppen. Da war es dann schon sinnvoll, seinen Tornister auf dem Rücken zu tragen, selbst dann, wenn er auch noch über einen zusätzlichen Tragegriff verfügte.

Die Überwasserschule, in der meine schulische Karriere begann, war ein Gebäude aus wilhelminischer Zeit, erbaut 1910 und 1911 eröffnet. Es war ein großes Volksschulgebäude mit zwei Haupteingangstüren und zwei Treppenhäusern, denn hier sollten zwar Jungen und Mädchen unter einem Dach beschult werden, aber ansonsten nach preußischem Reglement streng getrennt sein, und es hatte bis 1935 auch zwei durch eine hohe Mauer getrennte Schulhöfe gegeben.

Bei meiner Einschulung Ostern 1939 gab es diese schulische Geschlechtertrennung zunächst nicht mehr, aber sie war dann in der Oberschule wieder vorhanden. Auch die spätere Kinderlandverschickung (KLV) sorgte in den KLV-Lagern wieder für eine Trennung von Jungen und Mädchen.