Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Liselotte wird 1930 in Hausach im Kinzigtal in einen Bäckerhaushalt hineingeboren. Sie entwickelt sich aus schwächlichen Anfängen zu einem Wildfang, der in der Fürsorge des Vaters einen sicheren Rückhalt findet. Der Blick der Heranwachsenden zeigt uns die dörfliche Welt der Handwerker und Bauern, der Knechte und Mägde, ihre Prägung durch den Katholizismus und die allmähliche Aufweichung der dörflichen Gemeinschaft durch den Nationalsozialismus. Denn auch im Bäckerhaus fordert die NS-Politik ihre Opfer: Erste Konflikte mit dem Vater brechen auf. Ein tausendjähriges Reich zerfällt, auf den Trümmern erblüht Liselottes Freundschaft mit der Tochter eines französischen Besatzungsoffiziers. Die Abnabelung vom Elternhaus gipfelt im Zerwürfnis mit dem Vater, das bis ins hohe Alter Spuren hinterlässt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Ruch

VOM VERSUCH EINE BREZEL GERADE ZU BIEGEN

Eine Kindheit und Jugend im Schwarzwald

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – GMEINER studio

in der GMEINER-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Isabell Micheberger

Satz: Julia Franze

E-Books: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: Veronika Buck

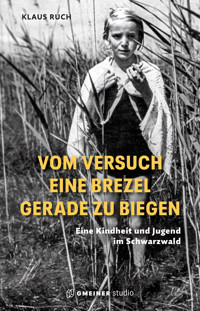

unter Verwendung eines Fotos von: Klaus Ruch

ISBN 978-3-7801-8034-6

Widmung

Für Luzi, Günter, Monika, Stefan, Nele, Niko, Ilario und Diana.

1. Besuch bei einer alten Dame

Meine Mutter empfing mich mit überschäumender Herzlichkeit, ein Ventilator versprühte leichten Wassernebel, es war angenehm kühl an einem heißen Sommertag. Wir waren zum Schachspielen verabredet. Für mich war bereits ein Stuhl am Tisch gerichtet, darauf ein Schachbrett, die Figuren schliefen noch im Beutel. Das Zimmer in einem Heim für betreutes Wohnen hatte sie freundlich gestaltet mit ihren aus dem verkauften Haus geretteten Möbeln, ein paar Zimmerpflanzen – der unverzichtbare Bruchteil der vertrauten Umgebung, die sie aufgegeben hatte. An den Wänden hingen Bilder, Aquarelle zumeist, die ihre Enkel, aber auch ihre eigenen Kinder in Jugendtagen angefertigt hatten. Einige der Aquarelle mit blühenden Sommerwiesen, die sie selbst gemalt hatte, als ihr Augenlicht noch besser war, hingen ebenfalls dort.

Wir tauschten rasch ein paar Neuigkeiten, denn es drängte sie ans Schachbrett. Als sie in dieses Heim eingezogen war, hatte sie das Spiel wiederentdeckt. Mir war schon klar, dass sie zumindest ihren Verstand in Bewegung halten wollte, wo sie schon durch mehrere Stürze, zwei künstliche Hüftgelenke und andere Gebrechen motorisch eingeschränkt war. Mit der Zeit hatte sich jedoch die Prophylaxe gegen die Vergreisung zu einer veritablen Leidenschaft entwickelt. Wir losten, sie zog die weißen Steine und begann mit der italienischen Eröffnung.

Während wir die ersten Züge der oftmals erprobten Eröffnung abspulten, schweifte mein Blick hoch zu den Fotos an der Wand und auf der Kommode. Sie zeigten Menschen, die einen festen Platz in ihrem Herzen bewohnten. Auch in mir lösten sie immer wieder eine leichte Wehmut aus. So war es mal, sagten sie zu mir, und so wird es nie wieder sein. Wir, ihre vier Kinder, lachten in kindlichem Alter von der Wand herunter, die zwei Enkel, Kinder meiner Geschwister, in verschiedenen Phasen ihres jungen Lebens. Dann die Toten: mein Vater mit schmuckem altersgrauem Bart. Er war im Jahr 2000 an Lungenkrebs gestorben. Meine Oma Anna, ein schönes würdiges Bauerngesicht, wie man es nur noch selten sieht, ein Fotodokument aus einer untergegangenen Zeit, Gertrud, die Schwester meiner Mutter und meine Patentante, ihr Bruder Otto. Dann natürlich das Porträt meines Bruders Günter, das er kurz vor seinem Krebstod 2005 für uns anfertigen ließ. Sein Tod hat in uns allen, vor allem aber in ihr, tiefe, kaum vernarbte Wunden hinterlassen. Ein Friedhof, könnte man meinen, aber für meine Mutter waren diese Menschen lebendig, sie kommunizierte mit ihnen, denn mit ihnen war sie im Reinen. Ein Bildnis ihres Vaters fehlte. Ich kannte meinen Opa von einem Foto, das sehr gut in diese Ahnengalerie gepasst hätte. Warum fehlte es? War die Kommunikation mit ihm abgerissen?

Sie hat inzwischen rochiert, aber ihren schwarzen Läufer noch nicht entwickelt. Ich habe bisher die Rochade hinausgeschoben und dafür die Initiative im Zentrum gewonnen. Während sie konzentriert über ihren Figuren saß, betrachtete ich sie. Sie hatte sich eine hübsche Bluse angezogen, trug eine bunte Holzperlenkette um den Hals, die Haare sind hochgesteckt, kein einziges graues darunter. Sie war 91 Jahre alt. Ihrer Haut sah man das an, aber gleichzeitig wirkte sie ungemein jugendlich auf mich. Schon als sie mir die Eingangstür geöffnet hatte, überraschte mich ihr geradezu mädchenhafter Übermut. Die Partie entwickelte sich nicht gut für sie, ihr Kampfeswille hatte sie zu einem übereilten Zug veranlasst und nun drohte ihr ein Angriff auf den schwachen Bauern g2.

»Gibt es irgendwas Neues«, fragte ich detektivisch. »Ich habe gehört, du hast einen neuen Schachpartner.«

»Ja, ein Heimbewohner. Er hat mich spielen gesehen und dann herausgefordert.«

»Und wer ist der Herr?«

»Der Schachspieler? Ein Herr halt, ganz nett.«

»Und?«, fragte ich.

»Nichts und.«

In ihrem Gesicht stand wie ein Dementi ein schelmisches Lächeln.

Von wem ich das gehört hatte, musste sie nicht fragen. Sie hatte sich davor mit meiner Frau getroffen und ihr anvertraut, dass sie sich noch nie so frei gefühlt habe wie jetzt im Alter: »Wie ein Vogel, als wären mir Flügel gewachsen.« Auf Nachfragen hatte sie ergänzt: »Endlich kann ich denken, leben, tun, ohne Rücksicht auf irgendjemanden oder irgendwas. Ohne Moral, ohne Pflichten, ohne Gott, ohne Mann, ohne Kinder. Es gibt nur mich allein. Du weißt ja, wie beschwerlich ich mich fortbewege, an meinem Rollator klebe, aber mein Geist macht Höhenflüge.« Meine Frau musste kein Schweigegelübde brechen, als sie mir das mitteilte. Nun kam ich doch ins Grübeln.

Gab es zwischen diesen Höhenflügen und dem neuen Schachpartner einen Zusammenhang? Flog meine gefiederte Mutter etwa im siebten Himmel der Verliebten herum? So herausgeputzt, so verjüngt, diese mädchenhafte Ausstrahlung, dieses befreite Lachen, und alles nur, weil die Pflichten entfallen sind?

Meine Bewunderung hatte sich meine Mutter seit meiner Pubertät damit erobert, dass sie mir alle Freiheiten ließ. Nie drängte sie sich mit moralischen Einwänden in meinen nicht gerade frommen Lebenswandel, im Gegenteil, ich glaube, im Stillen beneidete sie mich darum. Jetzt, im Alter, ist das Generationengefälle nahezu eingeebnet, an die Stelle der Kindesliebe ist eher Achtung getreten. Mich hat immer beeindruckt, wie sie ihr Leben und nun ihr Alter meisterte. Ihr würde nicht einfallen, von ihren Kindern Dankbarkeit einzufordern. Wir sind Freunde geworden.

Die Partie hat sich mittlerweile so schlecht für sie entwickelt, dass ich dachte, einen leichten Sieg einfahren zu können. Ich unterschätzte ihre Widerstandsfähigkeit. Mit einer Springergabel nahm sie mir den Turm und zerschlug meine Mattkombination. Ihre Augen blitzten vor Freude, ihr Strahlen gewann deutlich an Leuchtkraft. Vor mir saß ein Mädchen in ihrer ersten Blüte, voller Lust auf das Abenteuer Leben. Ich jedenfalls sah das Mädchen, das ich immer vor Augen hatte, wenn sie mir aus ihrem Leben vor meiner Geburt erzählte.

Meine Mutter, eine große Erzählerin, hatte mich und alle, die es hören wollten, immer wieder mit Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend in der Schwarzwälder Kleinstadt Hausach versorgt. Sie überraschte mich jedes Mal aufs Neue mit der Tiefe und Genauigkeit, mit der sie sich an mehr als 80 Jahre zurückliegende Ereignisse erinnerte. Es waren Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit in einer schweren Zeit. Als Gedanken und Gefühlserlebnisse eines Kindes wurden sie in ihrem Gedächtnis gespeichert. Doch im Zuge der Erinnerungsarbeit verwandelten sie sich zu Reflexionen eines alten Menschen, der sie nun mit reifer Urteilskraft bearbeitete. Sie hatte keine Angst davor, festgeronnene, verkalkte Anschauungen in der Säure der Kritik aufzulösen.

Es entstand deshalb die Idee, diese Erinnerungen vor dem Vergessen zu bewahren. Sie kaufte eine Videokamera und bat einen Freund, ihre Erzählungen aufzuzeichnen. Viele Stunden Material sind dabei entstanden. Sie sind die Basis der folgenden Geschichten. Meine Mutter hatte sich mit Eifer in diese Arbeit gestürzt. Am Ende war sie selbst erstaunt, verändert daraus hervorgegangen zu sein.

»Ja, auch bei dieser Aufzeichnung mit der Kamera habe ich dazugelernt. Das war nicht immer einfach, unterm Strich war es sogar harte Arbeit, ein bisschen wie meine eigene Psychotherapie. Ich wusste davor gar nicht, wie schwierig Denken sein kann, wie Denken einen erschöpfen kann. Aber ich habe immer wieder versucht, mich hineinzudenken, und war erstaunt, was alles drin ist und was alles herauskommt. Manchmal war ich selbst verblüfft, welche Reime sich auf Ereignisse ergaben, die ich als reine Selbstverständlichkeit erlebt habe und die doch mehr waren als das. Auch das gehört zu meiner Freiheit im Alter, dass auch die Teile meiner Vergangenheit, die schmerzhaft waren, ganz mir gehören. Ich habe mich ausgesöhnt mit meiner Vergangenheit, auch wenn ich meinem alten Herrn gern noch ein paar kritische Worte ins Ohr flüstern würde.«

Die Partie konnte ich schließlich unrühmlich dadurch entscheiden, dass ich einen Bauern zur Grundlinie durchbrachte. »Herrgottsakrament«, fluchte sie, beide Hände zu Fäusten geballt und mit einem verschmitzten Lachen in meine Richtung drohend. »Ich will Revanche, Kerle, so leicht kommst du mir nicht davon.« Ja, ein 91-jähriges Mädchen, mit einer unbändigen Lust auf das Leben.

2. Ein Foto

Ein Foto aus dem Jahr 1951. Drei Menschen schauen lächelnd in die Kamera. Vorn ein älterer würdiger Herr mit auffallendem Schnauzbart, neben ihm eine junge Frau im hellen Sommerkleid, hinter beiden, Sichtbarkeit suchend den Kopf zwischen die beiden platziert, ein junger Mann mit Brille. Die Kleidung verrät, es ist Sommer. Das Kleid der jungen Frau hat kurze Ärmel, der junge Mann trägt nur ein Hemd, der ältere Herr hat noch eine Weste über seinem Hemd. Die erhöhte Sitzbank, auf dem der ältere Herr und die junge Frau Platz genommen haben, ist aus rohem Birkenholz, die Bauweise der im Hintergrund sichtbaren Häuser weisen auf eine ländliche Umgebung hin. Die beiden Männer tragen Krawatte, wahrscheinlich haben sie sich auf diese Aufnahme vorbereitet.

Der ältere Herr hat ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Verstärkt wird dieser Eindruck noch durch die zusammengekniffenen Augen, wahrscheinlich blendet ihn, wie auch die anderen, die Sonne. Er hält die Arme verschränkt vor der Brust, ein in sich ruhender, selbstbewusster, mit der Welt zufriedener Mensch; ein Schalk nährt sich an seiner Rechtschaffenheit, fett daran wird er nicht. Er ist der Vater der jungen Frau neben ihm, ein von allen geachteter Bürger einer Kleinstadt im Schwarzwald, seines Zeichens Bäcker und Konditor.

Die junge Frau lacht ein offenes gelöstes Lachen. Einen Finger, nur einen Finger, hat sie auf den Arm ihres Vaters gelegt. Eine Geste der Zugehörigkeit, weit entfernt von Beschlag- oder Inbesitznahme, eher wie ein elektrischer Kontakt, der die Verbindung hält, (noch?) nicht abgerissen ist. Dieser Finger auf dem Arm des Vaters ist auch auf anderen Fotos zu sehen. Später wird er auf meinem Arm liegen, denn das ist Liselotte, meine Mutter.

Hinter ihnen steht der junge Mann. Er muss den Kopf leicht vorbeugen, die Lücke suchen, um auch aufs Bild zu passen. Die Szene ist nicht direkt für ihn arrangiert, er steht nicht im Zentrum, aber er ist dabei. In welcher Rolle? Vielleicht ist alles noch unausgesprochen, undeutlich. Auch er lächelt, etwas verhaltener. Das ist Karlheinz, mein Vater.

Offenbar wurde er der Familie seiner vielleicht zukünftigen Frau vorgestellt. Und offenbar hat die Vorstellung gefallen, er wurde günstig aufgenommen, die Stimmung ist entspannt. Aber wo war eigentlich die Frau des Bäckers, meine Großmutter? War die Vorstellung des möglichen künftigen Schwiegersohns nicht wichtig genug, dass die Mutter sich nicht für die Dauer eines Fotos von ihrer Arbeit in Landwirtschaft und Backstube frei nehmen konnte?

Lange Jahre war ich der Überzeugung, auch ich sei auf dem Bild anwesend, als Embryo im Leib meiner Mutter. Und vielleicht, so dachte ich, sei dem älteren Herrn gerade mitgeteilt worden, dass er Großvater würde. Daher sein zufriedener Ausdruck. Dem war aber nicht so, wie ich sehr viel später erfahren sollte. Während wir uns den Erzählungen aus einer untergegangen Welt widmeten, korrigierte Liselotte meine Lesart des Fotos in zwei Punkten. Erstens, auch die Mutter war auf dem Originalfoto drauf. Was ich zu Gesicht bekam, war lediglich ein Ausschnitt. Zweitens, ich war noch nicht gezeugt, das Foto war bereits 1950 aufgenommen worden. Liselotte hatte ihrer Familie auch keineswegs ihren zukünftigen Ehemann und Vater eines Kindes vorgestellt, sondern einen Freund, nichts weiter als einen Freund, mit dem sie gelegentlich wanderte. Die gelöste Stimmung auf den Gesichtern ihrer Eltern verdankte sich der Harmlosigkeit dieser Freundschaftsbeziehung.

Wer das Originalfoto beschnitten hat und warum, ist und bleibt mir ein Rätsel. Links von der Gruppe der drei, ebenfalls stehend wie mein Vater, steht meine Großmutter Anna. Tatsächlich wirkt sie wie abgerückt von den anderen, die mit ihren Köpfen ein Dreieck bilden, während sie danebensteht wie ein schmunzelndes Ausrufezeichen. Ihre Hände ruhen wie zu einer kurzen Arbeitspause auf der Rückenlehne der Sitzbank. Sie hat sichtlich Gefallen an der Szene. Von den vier Abgebildeten ist sie am wenigsten in einer Pose festgehalten, das verleiht ihr eine gewisse distanzierte Aura. Und sie kneift den Mund zusammen, als wolle sie verhindern, laut zu lachen. Ich habe später meine Oma als lebenskluge Frau kennengelernt, die sich nicht so leicht von irgendwem oder irgendwas blenden ließ. Ich wüsste gern, was ihr damals durch den Kopf gegangen ist.

Gezeugt wurde ich ein Jahr später, wahrscheinlich nicht in einem Bett. Das meiner Mutter, der frisch diplomierten Krankenschwester an der Neurologie in Freiburg, stand bei einer streng katholischen Zimmerwirtin. Niemals hätte sie einen Mann über die Schwelle ihres Hauses gelassen. Das meines Vaters stand in seinem Elternhaus, eifersüchtig überwacht von seiner Mutter, einer früh dick und bösartig gewordenen Matrone. Ich stelle mir vor, auf einer in voller Blüte stehenden Wiese im August ist es dann geschehen, vermutlich im vollen Bewusstsein der Folgen. »Ihr seid alle Kinder der Liebe«, pflegte meine Mutter zu sagen. Damit war für Liselotte der Abschied aus der Jugend besiegelt. Liselotte und Karlheinz waren jedoch noch nicht verheiratet, ich war ein unehelich gezeugtes Kind. Ein zweiter, diesmal viel schwererer Gang an ihren Heimatort stand an. Mit allem, was man dort für sittlich zulässig, religiös geboten und sozial vertretbar hielt, war ein unehelich gezeugtes Kind nicht vereinbar. Eine so friedlich-heitere Szene wie auf dem Foto, so viel stand fest, würde sich nicht ergeben.

Liselotte und Karlheinz zu Besuch in Hausach bei Liselottes Eltern

3. Tod und Geburt

An einem sonnigen, schon leicht frühherbstlichen Freitagmorgen des Monats September besteigt Liselotte einen Bus, der sie über viele Stationen in ihren Heimatort Hausach im Schwarzwald bringen soll. Schon seit zwei Wochen kann sie ihre geliebten Pfannkuchen nicht mehr bei sich behalten und auch die Periode ist schon länger ausgeblieben. Bei der Schwester Oberin, die über ihre Ausbildung zur OP-Schwester wacht, gab sie »dringende familiäre Angelegenheiten« an, um einen Tag Urlaub zu erwirken. Dafür hat sie einen strengen Blick eingefangen. Sie ist 21 Jahre alt, hatte aber bisher kaum Gelegenheit, ihre Volljährigkeit auszuleben.

Die Fahrt führt über die Anhöhen des Schwarzwaldes, vorbei an erntereifen Feldern und satten Wiesen, hinein in die Täler mit ihren dunklen Wäldern, dem Insektengesumm, den Früchten, mit denen eine üppige Natur schwanger geht. Liselotte hat keinen Blick dafür. Die Angst vor dem, was ihr bevorsteht, schnürt ihr den Magen zusammen. Dazu kommt die leicht erregbare Reiseübelkeit, unter der sie ein Leben lang leiden wird.

In Waldkirch steigen, wohl weil dort eine Bürstenfabrik beheimatet ist, fliegende Händler mit ihren Bauchläden zu, die ihre Kurzwaren aller Art an die Bauern in den weit abliegenden Schwarzwaldtälern verkaufen wollen. Die Reise im Bus nutzen sie für ein erstes oder auch zweites Vesper. Der Speck, den sie sich mit ihren Taschenmessern aufschneiden, wird mit viel frischem Knoblauch und Zwiebeln auf einen Kanten Brot verteilt und schmatzend verzehrt. Liselotte muss sich das erste Mal übergeben. Sie hat Tüten mitgebracht, sie kennt ihre Schwächen.

In Hausach angekommen begibt sie sich zuerst zu ihrem Onkel Gust. Der Bruder ihrer Mutter musste in jungen Jahren lernen, sich aus schwierigen Situationen herauszuhelfen, er war zum Spezialisten für schwierige Situationen geworden und hatte auch ihr schon aus mancher Patsche herausgeholfen. Sie findet ihn bei seinen Kaninchen, die ihm zusammen mit den selbst gelesenen Äpfeln für den täglichen Liter Most und dem Gartengemüse ein bescheidenes proletarisches Leben ermöglichen.

Am Küchentisch fließen dann die lange zurückgehaltenen Tränen. »Onkel Gust, es isch halt passiert und der Karlheinz hat doch so lang drauf warten müssen: Vier Jahre treffen wir uns nun schon. Ich bin doch au nit aus Holz. Wie sag ich’s nur dem Vadder?«

»Maidli«, sagt da der Onkel Gust, »jetzt her uff zu plärre, ich geh mit der heim, des wird scho.«

Und seine Frau Anna setzt hinzu: »Mienie Schwester isch Hebamme, was meinsch, wie viele ueheliche Kinder die schon entbunden het, und am End isch immer alles gut gange. Des wird au dir nicht de Kopf koschte. Und wenn de z’Frieburg kei Hebamm findsch, dann kummsch her und no mache mer’s do.«

Und zur Bekräftigung knallt der Onkel Gust seine dicken Pranken auf den Küchentisch und sagt: »Gem’mer!«

Im Gemischtwarenladen, der der Backstube vorgelagert ist, empfängt sie die Mutter, die Hände nach ihrer Art in die Hüften gestemmt. »Pass uff«, kommt der Onkel Gust jedem falschen Wort zuvor, »des Maidli ist ä bissle schwanger und du haltsch dei Mul.« Die Mutter hält sich streng an das Gebot, kein Laut kommt über ihre Lippen. Auch an ihrem Gesichtsausdruck ist nicht zu erkennen, wie sie die Nachricht aufnimmt. Klar ist nur, sie ist nicht neu, die Nachricht. Liselotte hatte tags zuvor telefonisch ihre Ankunft angekündigt und bei dieser Gelegenheit ihrer älteren Schwester ihre Schwangerschaft gestanden. Der war es nicht gelungen, das Maul zu halten, der Tratsch war wahrscheinlich schon über die Grenzen der Bäckerei hinaus geschwappt.

»Wo isch der Vadder?«, fragt Liselotte bang. Die Mutter: »Wo soll er si, wo er immer isch, im Bett und schloft.« Der Bäcker hat die Angewohnheit, nach seiner Frühschicht, die vier Uhr morgens beginnt, bis in den Nachmittag hinein den verpassten Schlaf nachzuholen, um dann sein Tagwerk fortzusetzen.

»Aber er weiß doch, dass ich komm. Kann ich nit hoch und ihn wecke?«.

»Nein«, sagt die Mutter resolut. »Er schloft und will nit g’weckt werre. Nix zu mache!«

Der Beck lässt sich auch die wenigen Stunden, die Liselotte noch verbleiben, nicht blicken. Die Geächtete bekommt eine Nudelsuppe, die sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Gertrud auslöffelt. Geredet wird kaum etwas. Ihre Schwester bringt sie zum Bus. Auf der endlosen Heimfahrt schießen ihr wieder die Tränen in die Augen. Doch manchmal spürt sie noch den warmen Händedruck von Augusts Pranken in ihrem Nacken, dann kann sie sie hinunterschlucken. Die Schwester hat ihr ins Ohr gezischt, was der Verweigerungsschlaf des Vaters sagen wollte. »Siesch, was de a’gricht hesch. Du bisch kei Jungfrau meh, ä Sünderin bisch, ä unanständige. Und der Vadder het für die bürgt, dass de aus’em anständige Hus kommsch. Wie steh mer jetzt au da, wie so ä Lumpepack, nur weil du die nicht beherrsche kasch.«

Wie sie sich diese Sätze wieder und wieder hersagt, spürt sie, wie sich ihre Brust zusammenschnürt und ihr die Luft zum Atmen nimmt. Was das Leben so im Keim erstickt, kann nicht richtig sein. Solche Sätze dürfen keine Macht über sie gewinnen, denkt sie. Sie sollen keine Macht über sie haben. Auf dem Dorf, ja, da ziehen diese Sätze ihren Saft aus dem Humus der dörflichen Bigotterie, aber sie lebt nun in der Stadt, auf einem anderen kulturellen Humus. Ohne diesen Saft, denkt sie, werden sie altern und schließlich verwelken. Wie spröder Lack werden sie abplatzen und das gesunde, tragfähige Holz darunter freigeben. Sie denkt an das Kind, das sie in ihrem Leib trägt. Zu diesem Holz soll das Kind heranwachsen. Sie würde ihm eine Zukunft geben, die frei war vom Gift der Bigotterie. Das muss sie dem Vater sagen. Dass es in Liebe gezeugt wurde. Dass das keine Sünde sein könne.

Am 24. Oktober ruft die Schwester Oberin die OP-Praktikantin Liselotte zu sich. Sie müsse sofort nach Hause fahren, der Vater sei gestorben. Wie üblich, so wird sie später erfahren, sei der Vater nach seiner Morgenschicht ins Bett gegangen. Seine Frau Anna habe ihm zur Mittagszeit eine Mahlzeit nach oben gebracht, Leberspätzle, da habe er noch geschlafen. Als Liselottes Mutter ein zweites Mal hinauf in die Schlafkammer gegangen sei, um nach dem Kassenschlüssel zu fragen, sei sie gerade dazu gestoßen, wie er seinen letzten Schnaufer gemacht habe. Der Teller mit den Leberspätzle sei leer gewesen.

Bäcker leben nicht ungefährlich. Otto war zwischen Backofen und Gewerbekanal ständigen, im Winter auch großen Temperaturschwankungen ausgesetzt und hatte im Laufe seines Bäckerlebens drei Lungenentzündungen. Dazu kommt der Mehlstaub, der sich auf die Atemwege legt. Darunter leiden Lunge und Herz so heftig, dass vielen kein langes Leben beschieden ist. Liselottes Vater wurde 66 Jahre alt.

Die Fahrt im Bus ist erneut quälend lang und unruhig, zur Reiseübelkeit gesellen sich schwärzeste Gedanken. Sie wollte dem Vater doch sagen, dass das Kind, das sie erwartet, zwar unehelich gezeugt ist, aber nicht unehelich auf die Welt kommen wird. Die Heirat mit Karlheinz ist arrangiert, er würde sich seiner Tochter nicht schämen müssen. Er würde ihr bestimmt verzeihen, wenn sie doch nur Gelegenheit hätte, mit ihm zu reden, da ist sie sich sicher; mehr noch, auch er würde sich freuen über das Kind, wenn er es erstmal auf dem Arm halten würde. Er würde es stolz in der Gemeinde herumzeigen mit den Worten, schaut her, der junge Beck.

Sie fühlt sich wie vor den Kopf gestoßen, betrogen um die so wichtige Aussprache. Warum musste er sich so früh aus der Welt und seiner Verantwortung davonschleichen? Sie fühlt das Unrecht dieser Frage und kann sie doch kaum in den schwarzen Schlund zurückstoßen, aus dem sie hervordrängt.

Im Elternhaus laufen die Vorbereitungen des Leichenbegängnisses auf vollen Touren. Für sechs Uhr abends ist ein Rosenkranz angesetzt. Liselotte wird bedeutet, dass sie nicht in die Kirche mitkommen könne. Man wolle sich bei einem so traurigen Anlass nicht der allgemeinen Schande aussetzen. Außerdem, so deutet ihre Schwester an, habe sie dem Vater mit ihrem Verhalten das Herz gebrochen, sei also eigentlich mitschuldig an seinem Tod. Aber sie könne sich zu Hause nützlich machen und der Totenfrau, der Frau Motzel, bei der Herrichtung der Leiche helfen. Der Tote müsse nämlich noch aus der Kammer in die Stube getragen werden, wo der Sarg aufgebahrt sei. »Bringsch die Blume nach obe, die wo die Nachbarn gebracht henn!«, gibt ihr die Mutter Anweisung. Strauß um Strauß trägt Liselotte die Blumen vor die gute Stube, in der Frau Motzel mit dem Herrichten der Leiche beschäftigt ist. Sie reicht sie ihr durch den kleinen Spalt, um den die Tür geöffnet ist. Den toten Vater anzuschauen, traut sie sich nicht. Unheilvolle Gedanken bedrängen sie. Kurz nachdem sie ihre Schwangerschaft bemerkt hatte, träumte ihr, der Vater sei gestorben und läge aufgebahrt zwischen den zwei großen Kerzenständern, die zum Fundus der Familie gehören und die wie so viele andere Dingen eigentlich nie gebraucht wurden. Um den Toten herum ein Blumenmeer. Nun trägt sie tatsächlich Strauß um Strauß hinauf. Frau Motzel ruft sie herein. Für einen Augenblick setzt ihr Herzschlag aus. Neben dem offenen Sarg stehen zwei Kerzenständer. Davor Blumen über Blumen, Chrysanthemen und Astern, das Blumenmeer, das sie im Traum gesehen hatte. Ihr ist, als müsse sie darin ertrinken. Frau Motzel hat so viel Verstand und Herz, dass sie die Schwangere davon befreit, den toten Vater in den Sarg zu heben. »Ich bitt den Bestatter drum, dass er mir hilft«, sagt sie und schickt Liselotte hinaus.

Immerhin darf sie bei der Totenwache dabei sein. Die ganze Nacht dauert die Klage der Dörfler, der Verwandten sowie der Kunden und Gemeindemitglieder. Der alte Beck war ein beliebter und geachteter Mann. Für Liselotte ist damit ein erster Lebensabschnitt zu Ende. Aber in ihrem Fühlen und Denken erledigt ist er nicht.

Am 1. Mai 1952 kam ich zur Welt. Ich habe mir damit reichlich Zeit gelassen, die Wehen dauerten drei Tage. Zu meiner Entschuldigung darf ich sagen, dass damit ein beträchtlicher Teil des Ärgers, den ich meiner Mutter in meinem Leben bereitete, bereits abgegolten war. Drei Tage mit Wehen in der Wohnung der Schwiegereltern sind eine lange Zeit. In den Pausen zwischen den Wehen brachte mein Vater seiner Frau das Schachspielen bei. Viele Jahre später brachte meine Mutter mir das Schachspielen bei. Bei den drei anderen Kindern, die meine Mutter zur Welt brachte, ging es schneller, an Schachspiel war dabei nicht zu denken. Als die Geburt meines Bruders Günter näher rückte, vereinbarten sie mit dem benachbarten Krämer, dass er den Transport in die Klinik übernehmen sollte. Er besaß als Einziger im Stadtviertel, in dem die Familie wohnte, ein Auto. Da dieser aber vor Ladenschluss um 18:30 Uhr sein Geschäft nicht verlassen wollte, musste Liselotte trotz heftigster Wehen, die bereits nachmittags eingesetzt hatten, zuhause ausharren. Um keine Sturzgeburt in seinem neuen Auto zu riskieren, fuhr er wie die Feuerwehr zur Klinik. Die Ordensschwester, die meine Mutter in Empfang nahm, erkannte den Ernst der Lage sofort und schob sie in den Kreißsaal. »Aber ich habe doch noch den Unterrock an«, gab meine Mutter zu bedenken. »Das macht nichts«, antwortete die Schwester, »die Frau vor Ihnen hatte noch den Hut auf.« Dann wandte sie sich an meinen Vater und sagte: »Sie können nebenan warten.« Mein Vater, der die drei Tage meiner Geburt für die kanonische Wartezeit nahm, fragte glotzäugig: »Auf was?« Da verlor sogar die Ordensschwester die Contenance: »Ja auf was wohl, Sie Esel!

4. Das Haus 1

Liselotte wird 1930 als zweites von vier Kindern in ein großes Haus an der Hauptgasse Nr. 2, am Ortseingang der Kleinstadt Hausach im Kinzigtal, hinein geboren. Das Haus muss etwa um das Jahr 1770 gebaut worden sein, denn im Jahr 1830 ist die zweite Versicherungsrate an die Feuersozietät im Gemeindebuch urkundlich erwähnt. Solche Versicherungsraten wurden üblicherweise alle 40 bis 60 Jahre erhoben. Es war von Anfang an als Bäckerhaus geplant und gebaut, denn zentrales Bauelement ist der große Backofen, auf dem das zweite Stockwerk aufliegt. In einer Zeit, in der die meisten Menschen ihr Brot zu Hause backten und die Geldwirtschaft auf dem Land gering entwickelt war, stellte ein solches Projekt für den Bauherrn ein nicht ganz risikoloses Unternehmen dar. Vor Liselottes Zeit hatte das Haus bereits fünf Generationen von Bäckern als Wohn- und Arbeitsstätte gedient, wovon mindestens drei ihre direkten Vorfahren waren. Nun gehört es ihrem Vater, dem Bäcker- und Konditormeister Otto Kittler, allgemein »Kittlerbeck« gerufen oder auch nur »Beck«.

Das Haus ist mit seinen Bewohnern verwachsen, ist mit ihnen gealtert und zu einem Organismus geworden, den sein jahrhundertealter Dienst in die Knie gezwungen hat. Es ist krumm und bucklig geworden. Hier wurde gearbeitet und gelebt, geliebt und gehasst, hier wurden seine Bewohner geboren und hier starben sie. Das Haus atmet und stöhnt, es ächzt und knarrt, es hütet die Geheimnisse der Bewohner und manche gibt es jenen preis, die den Wänden und Balken zuhören. Mit den Jahren war nicht mehr unterscheidbar, ob es der Wirklichkeit entsprang, was die Mauern flüsterten, oder ob sie es selbst erfunden hatten.

Bewohner und Besucher betreten das Haus über zwei Stufen durch den Haupteingang und gelangen links in den Verkaufsraum der Backstube mit seinen zwei Verkaufstheken. Dies ist jedoch nicht nur der Ort der Zirkulation von Backwaren und Geld, sondern auch der Zirkulation der Geschichten und Nachrichten. Hinter einer Theke steht ein Sofa. Kirchgänger, die nicht das Geld haben, nach der Messe ins Gasthaus zum Frühschoppen zu gehen, kommen in den Bäckerladen, kaufen sich eine Brezel für 12 Pfennige und setzen sich für den Sonntagstratsch auf das Sofa. Manch einer, dem die Brezel zu trocken wird, sagt dann zur Hausherrin: »Du Becke, jetzt hol i mir noch en Kaffee«, und bedient sich selbst aus dem großen Kessel, den die Mutter mit Katreinerkaffee, einem Gebräu aus gerösteter Gerste und Zichorienwurzel, gefüllt hat und auf dem Herd warmhält. Gegenüber, auf der anderen Seite der Theke, steht ein Tisch und ein Stuhl. Nicht jeder der Kunden, die sonntags den Weg aus den umliegenden Tälern in die Kleinstadt finden, ist des Lesens und Schreibens kundig. Die Hilfsbereitschaft und Belesenheit des Becks ist bekannt, sodass es regelmäßig sonntags heißt: »Geh, Beck, kannsch mer nit schnell was schriebe«, was der Beck, vielleicht sogar ein bisschen geschmeichelt, dann auch umstandslos tut.

Rechts vom Eingangsflur geht es in den kleinen Gemüseladen. Verkauft werden hauptsächlich Grundnahrungsmittel wie Zucker, Öl und Salz aus dem Sack heraus. Die gewünschte Menge wird abgewogen und dem Kunden in seine mitgebrachten Behälter und Flaschen gefüllt. Kartoffeln und vor allem das Kraut, das als Vitaminquelle für den Winter zu Sauerkraut verarbeitet wird, kommt mit dem Güterzug. Kraut wird in solchen Mengen gegessen, dass ein Krautschneider seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er mit seinem Krauthobel von Haus zu Haus geht und die Köpfe in feine Streifen zerlegt. Die Äpfel liefern die umliegenden Bauernhöfe. Anna bewirtschaftet außerdem einige Felder, auf denen sie anbaut, was die Familie braucht. Wenn die Ernte deren Bedarf übersteigt, landet sie auf dem Ladentisch. Fast täglich sieht man sie ihren Leiterwagen über die mit Holzbohlen belegte Brücke über die Kinzig ziehen, die, sobald sie von einem der wenigen Autos überquert wird, ihren Ärger darüber mit einem weithin hörbaren Donnergrollen hinaus brüllt. Zusammen werfen Bäckerei und Laden soviel ab, dass die Familie gut über die Runden kommt. Für den privaten Konsum wird selten Geld ausgegeben.

Im Flur zwischen den beiden Verkaufsräumen führt eine Stiege hoch in die Schlafräume. Sie ist so steil und die Stufen sind so hoch, dass, wer sie zum ersten Mal besteigt, das Gefühl hat, rückwärts hinabzustürzen.

Vom Verkaufsraum für die Backwaren führen drei Stufen hinunter in die Großküche mit dem Backofen, dem Mittelpunkt des familiären Treibens. Dort steht ein großer Herd mit kupferbeschlagenen Umrandungen, an dem die Handtücher getrocknet werden und auf dem immer ein Kessel mit heißem Wasser steht, das Wasserschiff. Hier wird auch der Katreinerkaffee für die Sonntagskunden zubereitet. Auf dem großen Arbeitstisch werden die auf Blechen aus der Backstube angelieferten Backwaren fertiggestellt, bevor sie in die Regalablagen kommen, wo sie auf ihren Einschub in den Ofen warten. Gegen 11 Uhr morgens ist die Bäckerarbeit getan, der Beck geht schlafen und in der Küche wird nun das Mittagessen zubereitet und am großen Arbeitstisch auch eingenommen. Der Beck bekommt seinen Teller ins Schlafzimmer gebracht, wo er den der Nacht gestohlenen Schlaf nachholt. Gegen vier Uhr nachmittags beginnen die Vorbereitungen für die Frühschicht, die gegen 3 Uhr morgens beginnt.

Bleche und Arbeitsgeräte werden in einem riesigen Spülstein gesäubert. In einem gemauerten und beheizbaren Kessel wird das Futter für die Schweine zubereitet. Wenn Rüben gekocht werden, wabert ein dicker kohliger Nebel durch die Küche. Mit den Jahren wird die Zahl der Schweine, die mit den Küchen- und Bäckereiabfällen gemästet und dann in der Backstube geschlachtet werden, kleiner und kleiner. Als nur noch ein Schwein im angrenzenden Stall sein lichtloses Jahresdasein fristet, wird der Kessel obsolet und die Mutter, der die Nachbarschaft zwischen der Verköstigung der Kinder und der Schweine schon lange ein Dorn im Auge ist, schlägt den Kessel mit einem Bickel zusammen.

Nur was sich selbst erwirtschaften lässt, kommt auf den Tisch. Das Schwein ist die hauseigene Fleischbank. Hühner, Kaninchen und gelegentlich auch Frösche, die zu fangen Liselottes Bruder Otto eine erstaunliche Geschicklichkeit entwickelt, runden den Speisezettel ab. Schweinefleisch in der Form von Speck ist in den Tälern des Schwarzwaldes zudem die Naturalform des Geldes. Statt mit Geld wird gern mal mit einer Schwarte bezahlt. Immer wieder landen Hühner und Hasen nicht im Kochtopf des Besitzers, sondern eines ärmeren Nachbarn. Man kennt sich und drückt beide Augen zu. Die Schuld wird durch Hilfseinsätze bei der Ernte oder andere kleinere Gelegenheitsarbeiten abgegolten.

Von der Küche führen zwei Stufen ins sogenannte »Baumgärtele« hinunter, die Reste eines angrenzenden Gartens. Er ist durch den Bau des Nachbarhauses zum Innenraum geworden, in dessen platt getretener Erde aber immer noch ein Holunderbusch wurzelt. Für die Kinder ist dieser Busch wie ein fremder Besucher einer ferneren Welt, die eigentlich nicht hierher gehört und doch umso willkommener ist. Davor fließt der Gewerbekanal, aus dem der Bäcker oder der in der Nähe arbeitende Küfer und die anderen kleinen Handwerker ihr Wasser schöpfen. Nicht weit bachabwärts treibt das Wasser die Räder einer Lohmühle an.

Im Baumgärtele stehen alte Schränke, ein Eldorado für die Kinder, die dort in den Kleidern der verstorbenen Großeltern stöbern, die Nasen tief vergraben in die Geruchsspuren einer geheimnisvollen Vergangenheit. In den Wochen vor Weihnachten stopft man dort eine Gans, damit zum Festessen Gänseleberpastete serviert werden kann.

An der rechten Seite der Wirtschaftsküche führen sechs Stufen in einen Keller mit gestampftem Lehmboden und quer liegenden Balken, auf denen die Fässer für den Haustrunk liegen. Getrunken wird zu den Mahlzeiten Most, der aus den Äpfeln der eigenen Bäume gewonnen wird. Hier lagert die Wochenration, die in Eimern herübergetragen wird. Die Jahresvorräte liegen in einem Kellergewölbe gegenüber dem Bäckerhaus. Dort wird der Most angesetzt. Die kleine Liselotte darf den Vater begleiten und wundert sich über das seltsame Verhalten des Vaters, der sein Ohr an das Fass legt, als könne er im Inneren eine Musik hören.

»Was machsch du denn da, Vadder?«, will sie wissen.

»Ich horch, ob er noch mit mir schwätzt. Wenn er nimme schwätzt, dann kann’en hole.«

Dass der Vater Gespräche mit einer Flüssigkeit führt, ist einerseits sehr wunderlich, andererseits findet Liselotte den Most, der auch den Kindern angeboten wird, so widerlich, dass sie nicht weiter in die Geheimnisse der Fermentation eindringt.

Der Keller mit dem Haustrunk wird jeden Abend abgeschlossen. In einer lichtlosen Kammer neben der Backstube wohnt die jüngere Schwester des Bäckers, die von allen so genannte Tante Pauline. Sie wird von den Kindern und so auch von Liselotte gern und oft gehänselt, denn Tante Pauline ist geistig behindert. Sie ist ganz wild auf den Most und weiß auch jeden unbewachten Moment geschickt zu nutzen. Da sie nach wenigen Schlucken aber noch närrischer wird, muss der Mostkeller abends verschlossen werden. Pauline liegt auf der Lauer und wird auch einmal belohnt, der Keller offen und keiner da, der einschreiten könnte. Die Schelte, die sie bekommt, als sie in ihrem beschwipsten Zustand erwischt wird, hat ein böses Nachspiel. Bei der nächsten Gelegenheit, als der Keller unbewacht ist, schleicht sich Pauline hinein und öffnet den Spund vom Mostfass. Als es entdeckt wird, steht im Keller fingerhoch die gärige Flüssigkeit.

In der Wohnküche steht eine große Holzkiste. Diese Holzkiste ist fast täglich die Sitzbank einer Gruppe von Kindern. Sie nehmen dort immer Platz, wenn sie ihren Auftrag erledigt haben, das in Feld und Wald gesammelte Holz darin abzulegen. An der Wand gegenüber steht eine riesige Tonne mit Holzkohle, den Resten des Feuerholzes im Backofen. Die für damalige Verhältnisse ungewöhnliche Größe des Ofens ist dem Einfall des Erbauers geschuldet, das obere Stockwerk darauf aufzulegen. Das Schlafzimmer des Bäckers befindet sich direkt darüber und ist durch den architektonischen Kniff gut geheizt. Vor dem Backofen ist ein rundes, etwa 60 Zentimeter tiefes Loch in den Boden eingelassen. Gewöhnlich es mit einem Eisendeckel abgedeckt. Wenn der Bäcker am Ofen zu tun hat, nimmt er den Deckel ab und stellt sich ins Loch. So kann er, ohne sich zu bücken, in den Ofen hineinschauen und seine Backwaren im Auge behalten. Neben dem Backofen steht der Kamin. Wenn der Kaminfeger kommt, steht Liselotte mit offenem Mund dabei und sieht zu, wie er durch eine große Klappe im Kamin verschwindet und nach getaner Reinigung wieder herauskriecht.

Hinter dem Backofen und dem Kamin geht die Backstube ab, ein höhlenartiger Raum. An der Wand steht die Werkbank, daneben stapeln sich die Mehlsäcke und um die Ecke befindet sich der etwa 2,5 Meter lange Backtrog. Jeder Bäcker hat seine eigene Backmischung. Diese Mischung herzustellen, ist anstrengende Handarbeit. Bis zu den Ellenbogen verschwinden die Arme im Teig, wenn der Bäcker einen halben Zentner Mehl mit den anderen Zutaten mischt und durchwalkt.

Gegen elf Uhr morgens ist die erste Arbeit des Bäckers getan, das Brot, die Laugenbrezeln, die Milchweckle sowie die Schneckennudeln gebacken. Nun geht der Bäcker in die zweite Schlafschicht. Gegen Nachmittag beginnt der zweite Teil des Arbeitstages. Zu diesem gehört vor allen Dingen die Vorbereitung des Ofens. Er muss mit Holz so befüllt werden, dass morgens um 3 Uhr, wenn der Bäcker die Backwaren in den Ofen einschießt, das Feuer in der Brennkammer zu Kohle verglüht ist, im Backofen aber die richtige Temperatur herrscht. Die Kohle wird mit dem Kohlekratzer in eine große Tonne geschaufelt, sie ist ein begehrtes Gut bei den Nachbarn, von denen fast jeden Tag einer durch die Hintertür hereinschneit, einen Gruß entrichtet und mit den Worten »Du, Becke, ich hol mer mol ä bissel Holzkohle« wieder verschwindet. Dauerabnehmer ist der Metzger, denn die Holzkohle braucht er zum Räuchern. So koexistiert unterhalb der Marktwirtschaft eine gemeinwirtschaftliche Arbeitsteilung. Den Handwerkern wäre es unanständig vorgekommen, die Abfallprodukte ihres Gewerbes zu Geld zu machen. Auch die Zervelatwurst, die der Metzger gelegentlich auf dem Backtrog liegen lässt, ist kein wertgleicher Tauschgegenstand, eher eine Gabe zur Erhaltung der Freundschaft.

Die Aschereste im Ofen wischt der Bäcker mit dem »Huddel« zusammen, einem an einem langen Stab befestigten Sack, den er im Gewerbebach direkt vor seiner Backstube reinigt.

Messgeräte stehen dem Bäcker nicht zur Verfügung, er muss sich auf seine Erfahrung verlassen, um die Holzmenge zu bestimmen, die er einschießen muss, damit Stunden später die Temperatur weder zu heiß noch zu kalt ist und der Teig sich in knuspriges Brot verwandelt. Viele Variablen spielen in den Brennvorgang hinein: das Holz zum Anzünden, Art und Grad der Trockenheit des Holzes. Nicht jede Qualität liefert die gleiche Energie, die Klappen für die Luftzufuhr müssen eingestellt werden, es soll glühen, aber nicht oder nicht zu stark rauchen. Am Abend wird der Ofen angezündet. Der Beweis, dass der Bäcker sein Handwerk beherrscht, stellt sich erst Stunden später ein. Sein Ofen ist ein eigenwilliges Tier, das er füttern und dessen Tücken und Launen er kennen muss, damit es ihm gehorcht.

Das Holz liefert der Holzknecht aus dem Sägewerk. Was an einem Baumstamm oben und unten abgesägt wird und wegen seiner Rundung unbrauchbar für den Möbelbau ist, die sogenannten Schwarten, bekommen die Bäcker, um ihre Öfen zu befeuern. Der Holzknecht stapelt die Schwarten im Schopf neben dem Kuhstall. In der Wärme, die die Tiere ausdünsten, können sie trocknen. Der Schopf muss deshalb immer gut gefüllt sein, damit jederzeit trockenes Feuerholz zur Verfügung steht. Eine Unterbrechung in der Lieferung gefährdet den Betrieb der Bäckerei. Manches Mal werden die Kinder geschickt, die mit dem großen Heuwagen das fehlende Holz aus dem Sägewerk holen müssen.

Gebacken wird nicht jeden Tag. Feingebäck, Brezeln und Süßigkeiten werden nur am Wochenende gebacken, zu mehr fehlt die zahlungskräftige Kundschaft. Noch viele Bürger backen ihr Brot selbst, nur »Zugezogene« sind dauerhafte Kunden. Sichere Abnehmer sind die Gaststätten, das Krankenhaus und die Schulen. Die entsprechenden Lieferungen teilen sich die Bäcker des Städtchens untereinander auf. Schullieferungen übernimmt die Mutter. Sie liebt es, die Brötchen in ihrem Brotkorb zur Schule zu tragen und an die Schüler zu verkaufen. Wenn sie den Rückweg antritt, ist ihr Korb immer leer und die Brust stolzgeschwellt. Ihre Arbeitsprodukte werden geschätzt und diese Wertschätzung überträgt sich auf sie, die Frau des Bäckers. Sie ist eine Respektsperson, der die Kinder mit Achtung begegnen. Doch sie ist auch beliebt bei den Schülern, denn für jeden hat sie ein freundliches Wort. Als sie einmal erleben muss, dass sich forsch eine Hand in ihren Brotkorb stiehlt und ein Brötchen entnimmt, ist sie aufgebracht.

»Heute habe ich mich furchtbar geschämt. Stell dir vor«, sagt sie zu ihrem Mann, »da langt mir so ein junges Ding einfach in den Korb und ich sag, he du, des derfsch aber nit. Und stell dir vor, des war ä Lehrerin. Die hab ich nit erkannt, so jung war die.«

Die Brote werden zuerst in den Ofen eingeschossen. Am Sonntag, wenn die Bauern und Bürger nach dem Kirchgang ein Zehnerle vor dem Klingelbeutel gerettet haben, werden Brezeln gebacken. Dazu müssen auch die Kinder ran, genauer, die Mädchen. Der Bub, der dritte in der Reihe der Kinder, wird geschont. Er soll, wenn er groß ist, den Betrieb übernehmen, so erlässt man dem zukünftigen Meister die niederen Arbeiten. Spätestens um 7 Uhr müssen sie antreten. Wer noch im Bett liegt, wird auch mal unsanft mit einem Glas Wasser ins Gesicht an seine Pflichten erinnert.

In der Zeit, in der die Brote im Ofen reifen, formt der Beck die Brezeln. Dann müssen die Mädchen die handgeformten Brezeln zu Laugenbrezeln veredeln und flink in Sechserreihen auf die hölzerne Schaufel legen. Dazu fahren sie mit einem Kochlöffel in eine Brezelrundung und tunken sie in die ätzende Flüssigkeit. Der Beck gibt sein Salz dazu und schießt sie in den Ofen. Hier ist ebenfalls Geschicklichkeit verlangt, damit die Brezeln im Ofen nebeneinander und nicht aufeinander zu liegen kommen. In der Zeit, in der die Brezeln im Ofen ihre goldbraune Farbe annehmen, wird gemeinsam Kaffee getrunken, was die Kinder als eine Art Belohnung empfinden. Die Arbeitszeiten des Bäckers und die der Kinder führt sie nicht so oft zusammen. Die Zeit jedoch, die es braucht, um sich als guter Hausvater zu zeigen, lässt sich der Beck nicht nehmen. Jeden Morgen hat er die Schuhe seiner Kinder geputzt. Wenn sie zum Abschiedsgruß vor ihn hintreten, zieht er jedem einen ordentlichen Scheitel und befestigt die Schulschürze mit einer Schleife im Rücken. Erst dann werden sie mit einem Klaps in ihren Schultag entlassen!

Die Restwärme des Ofens wird genutzt, um zuerst den handgeschlagenen Biskuitteig zu backen und dann die Meringen zu trocknen. Als letzte Handlung vor der Nachtruhe wird der Ofen entzündet.