12,99 €

Mehr erfahren.

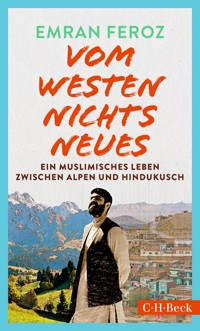

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Emran Feroz ist der Afghane aus Tirol, der heute in Deutschland lebt. Er bewegt sich seit seiner Kindheit zwischen den Welten. In seinem Buch erzählt Feroz die ganz besondere Geschichte eines Lebens zwischen Alpen und Hindukusch – und entschlüsselt die gefährlichen Klischees des Westens über die muslimische Welt. Feroz’ Vater kam Ende der 1970er mit dem Bus aus Kabul nach Europa. Eigentlich wollte er dort nur studieren und im Anschluss wieder nach Afghanistan zurückkehren. Doch dann marschierten die Sowjets in seiner Heimat ein, und so blieb Vater Feroz in Tirol: der erste Afghane, den das Land sah. Sein Sohn Emran wuchs in den 90ern in Innsbruck auf. Dass er die Landeshymne auswendig konnte und Tiroler Dialekt sprach, reichte nicht aus, um anerkannt zu werden. Während seine türkischen und kroatischen Schulfreunde in den Sommerferien Heimaturlaub machten, herrschte in Afghanistan Krieg, der die Familie Feroz stets einholte. Und nach 9/11 wurde aus dem Tiroler Emran auf einmal der verdächtige Afghane und potenzielle Terrorist. Jahre später entdeckte er als Journalist und Menschenrechtsaktivist jenes Land, das laut den Zuschreibungen anderer seine Heimat sein sollte, und gewann dadurch einen neuen, kritischen Blick auf den Westen. In seinem Buch blickt Emran Feroz auf seine Tiroler Kindheit zurück, erzählt die Geschichte seiner vielfältigen Familie und seines politischen Erwachsenwerdens – und entlarvt den Rassismus des Westens im Umgang mit der muslimischen Welt. Die abermalige Machtübernahme der Taliban in Kabul und der neue Gaza-Krieg vertiefen dabei eine Kluft, die nur ein echter Brückenbauer zu überwinden weiß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

EMRAN FEROZ

Vom Westen nichts Neues

Ein muslimisches Leben zwischen Alpen und Hindukusch

C.H.BECK

Zum Buch

Emran Feroz ist der Afghane aus Tirol, der heute in Deutschland lebt. Er bewegt sich seit seiner Kindheit zwischen den Welten. In seinem Buch erzählt Feroz die ganz besondere Geschichte eines Lebens zwischen Alpen und Hindukusch — und entschlüsselt die gefährlichen Klischees des Westens über die muslimische Welt.

Feroz’ Vater kam Ende der 1970er mit dem Bus aus Kabul nach Europa. Eigentlich wollte er dort nur studieren und im Anschluss wieder nach Afghanistan zurückkehren. Doch dann marschierten die Sowjets in seiner Heimat ein, und so blieb Vater Feroz in Tirol: der erste Afghane, den das Land sah. Sein Sohn Emran wuchs in den 90ern in Innsbruck auf. Dass er die Landeshymne auswendig konnte und Tiroler Dialekt sprach, reichte nicht aus, um anerkannt zu werden. Während seine türkischen und kroatischen Schulfreunde in den Sommerferien Heimaturlaub machten, herrschte in Afghanistan Krieg, der die Familie Feroz stets einholte. Und nach 9/11 wurde aus dem Tiroler Emran auf einmal der verdächtige Afghane und potenzielle Terrorist. Jahre später entdeckte er als Journalist und Menschenrechtsaktivist jenes Land, das laut den Zuschreibungen anderer seine Heimat sein sollte, und gewann dadurch einen neuen, kritischen Blick auf den Westen. In seinem Buch blickt Emran Feroz auf seine Tiroler Kindheit zurück, erzählt die Geschichte seiner vielfältigen Familie und seines politischen Erwachsenwerdens — und entlarvt den Rassismus des Westens im Umgang mit der muslimischen Welt. Die abermalige Machtübernahme der Taliban in Kabul und der neue Gaza-Krieg vertiefen dabei eine Kluft, die nur ein echter Brückenbauer zu überwinden weiß.

Vita

Emran Feroz, geboren 1991, berichtet seit Jahren aus und über Afghanistan, für die New York Times, die taz und zahlreiche weitere Medien. Feroz ist Gründer einer virtuellen Gedenkstätte für zivile Drohnenopfer; 2021 wurde er für seine Arbeit mit dem österreichischen Concordia-Preis in der Kategorie Menschenrechte ausgezeichnet. Zuletzt erschien sein SPIEGEL-Bestseller «Der längste Krieg. 20 Jahre War on Terror» (2021).

Inhalt

Vorwort

Eine ganz normale Busreise anno 1978

Rückkehr

11. September

Zwei Bergvölker

Zwischen Goldenem Dachl und Dr. Hämmerle

Großbaba

Der Mann auf der Briefmarke

Der Gesang des Unbekannten

Heiliges Land

Bibi Jaan

Mami Jaan

«A Afghane war des!»

Von Innsbruck in den Dschihad

Ich, der Terrorist

Muttersprache, Krieg und Checkpoints

Vor der Tür

Wie Kain und Abel

Die Welt von gestern

Ein Talib aus Tirol

Auf dem Friedhof

Tod und Leben

Kleidung macht den Afghanen

Mit zweierlei Maß

Tiroler Identitäten

Afghanischer Kosmopolitismus

Für alle, die zwischen den Welten leben, und für meine Familie.

Vorwort

In meiner afghanischen Heimat herrscht seit fast einem halben Jahrhundert Krieg. Das Wort «coup d’état», im Afghanischen meist Koh Dataa ausgesprochen, gehörte zu den ersten politischen Vokabeln, die ich gelernt habe. Meine Eltern meinten damit die friedliche Machtübernahme Daoud Khans, der 1973 die afghanische Monarchie abschaffte, und vor allem den blutigen Putsch der linksstalinistischen Demokratischen Volkspartei Afghanistans, durch den 1978 Tausende von Menschen ermordet oder vertrieben wurden. Danach waren die friedlicheren Zeiten am Hindukusch endgültig vorbei.

Im Jahr 2019 schlenderte ich über den Markt von Kabul und naschte getrocknetes Obst, als ich mit einem älteren Mann ins Gespräch kam. Der Weißbart hieß Mohammad Naseem, trug eine typisch afghanische Pakol-Mütze und war früher ein Krieger. In den 1980er-Jahren kämpfte Naseem als Kommandant auf Seiten der islamistischen Mudschaheddin, die damals im Krieg gegen die Sowjetunion vom Westen und zahlreichen muslimischen Staaten unterstützt wurden. Zu Weihnachten 1979 hatten sowjetische Truppen das Land überfallen. Doch das Kämpfen war nicht das Einzige, das Naseem gelernt hatte. Er war auch ein Intellektueller, der u.a. in Frankreich und Deutschland Jura studiert hatte, weshalb er noch einige Fetzen Französisch und Deutsch beherrschte. Unter der Ägide des afghanischen Königs Zahir Shah waren er und zahlreiche andere junge Männer noch ins Ausland geschickt worden, damit sie mit Fachkenntnissen zurückkehrten, um ihr Land voranzubringen. Doch viele Studenten, die nach Europa, in die USA, in die arabische Welt oder in die Sowjetunion gingen, wurden dort auch politisch indoktriniert. Nachdem sie in ihre Heimat zurückgekehrt waren, fingen sie an, sich zu bekriegen und Afghanistan ins Chaos zu stürzen. Der König bereute sein Modernisierungsprojekt später bitter. Ex-Kommandant Naseem auf dem Kabuler Markt dazu kurz und bündig: «Unser Land wurde von fremden Gedanken und Ideologien durchlöchert.» Bis heute konnte sich die afghanische Gesellschaft davon nicht erholen. Allein während der zehnjährigen sowjetischen Besatzung des Landes starben rund zwei Millionen Afghanen und Afghaninnen, weitere Millionen wurden zu Geflüchteten. Nachdem der letzte Soldat der Roten Armee das Land im Jahr 1989 verlassen hatte, versank das Land in einem Bürgerkrieg, der abermals Hunderttausende Menschen das Leben kosten und die Großstädte des Landes zerstören sollte. 1996 errichteten die Taliban ihr Schreckensregime. 2001, nach den Anschlägen des 11. Septembers, marschierten die USA und ihre Verbündeten ein, nur um nach zwanzig Jahren brutaler Kriegsführung mit vielen Toten überstürzt abzuziehen und das Land abermals den Extremisten zu überlassen. Das afghanische Blutvergießen war auch ein Resultat unterschiedlicher Ideologien und Weltanschauungen, die aufeinanderprallten. Geschürt wurden die Konflikte nicht nur von der UdSSR oder militanten Islamisten, sondern auch in Washington, London und anderswo. Mit dem Beginn des globalen «War on Terror» der Amerikaner war Samuel Huntingtons These vom «Kampf der Kulturen» in aller Munde. Die anglosächsische Politelite machte keinen Hehl aus ihren Absichten mit Blick auf Afghanistan. Man sprach von Rache, Vergeltung oder einem «Kreuzzug» gegen die afghanischen und später auch irakischen Barbaren.

Die Gegenwart verträgt keine weiteren Spalter und Hetzer, sondern braucht Brückenbauer, Weltenerklärer – oder Tarjuman, Übersetzer. Viele von «uns» Afghanen waren irgendwann in ihrem Leben schon mal als Übersetzer tätig. Meist in jungem Alter für unsere Eltern, Geschwister und andere Verwandte oder für Geflüchtete vor Gerichten oder bei der Polizei. Da prallen Welten aufeinander. Ich kann mich noch an den Innsbrucker Asylbeamten erinnern, der in seiner Mittagspause die Machtübernahme der rechtsextremen FPÖ herbeisehnte. Kurz zuvor hatte ein geflüchteter Hazara aus Afghanistan der anderen Beamtin, die ebenfalls ganz schön rechte Parolen schwang, und mir von Krieg und Bombenterror erzählt, wie er einst in seiner Heimatprovinz Ghazni fast von einer Granate getroffen wurde. «Der HC g’winnt hoffentlich und dann isch des vorbei!» «HC», damit war der damalige FPÖ-Chef und spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache gemeint. Der Satz des Beamten klang in diesem Kontext mehr als zynisch. Seine Kollegin ergänzte in meine Richtung: «De erzählen immer irgendwas … ob des stimmt?» Bei so viel Menschenfeindlichkeit und Verachtung fühlte ich mich in «meinem» Innsbruck auf einmal sehr fehl am Platz.

Ich war nicht der erste Übersetzer in meiner Familie. Mein Vater hatte mich überhaupt erst dem Landesgericht als Übersetzer vorgeschlagen, etwa für die Tage, an denen er selbst verhindert war. Im Gegensatz zu vielen anderen afghanischen Familien, die ich später kennenlernte und die meist auf ihre heranwachsenden Kinder angewiesen waren, um bei Ämtern vorzusprechen oder Formulare auszufüllen, war mein Vater die deutsche Stimme in unserem Haus. Er hatte in Kabul ein deutsches Gymnasium besucht und beherrschte die Sprache schon, als er Ende der 1970er-Jahre nach Europa kam. In meinen ersten Lebensjahren sprach mein Vater mit mir nur Deutsch. Es war meist ein hochgestochenes Deutsch, mit vielen technischen und politisch konnotierten Begriffen. Neben meinem Vater gab es natürlich noch den Übersetzer der Familie schlechthin, meinen Großvater, der einst in Kabul als «Tarjuman Saheb» («Herr Übersetzer») bekannt war und neben den afghanischen Sprachen Farsi und Paschto vor allem auf Englisch arbeitete. Er übersetzte unter anderem die Werke Shakespeares, damit auch die Afghanen «Hamlet» oder «Othello» lesen konnten. Außerdem war er für die US-Botschaft in Kabul tätig, wo er regelmäßig bei wichtigen Empfängen zur Stelle sein musste und einmal sogar Henry Kissinger, dessen Weltanschauung er wohl kaum teilte, traf und für ihn übersetzen musste. Großbaba, wie mein Vater ihn in Gesprächen uns gegenüber nannte, war für viele seiner Landsleute ein Welterklärer. Leider ging vieles, was er geschrieben hatte, im Krieg verloren und wurde vernichtet. In einigen Onlinearchiven konnte ich allerdings einige seiner Artikel über Kolonialismus, die Weltkriege und Geopolitik wiederfinden. Auch er war ein Brückenbauer. Eines meiner Lieblingsfotos zeigt ihn Wasserpfeife rauchend gemeinsam mit einem Freund aus Kabul, einem Turban tragenden Sikh. Während in anderen Ländern Minderheiten gejagt wurden und in Europa der Holocaust stattfand, diskutierten im Salon meines Großvaters Muslime, Sikhs und Juden freundschaftlich und respektvoll über die Zukunft ihrer Heimat.

Und dann war da auch noch Maamaa Waheed, mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, der bis zu seiner Ermordung im November 2019 der internationalen Presse in verschiedenen Kriegszeiten mehr als drei Jahrzehnte lang zu erklären versuchte, was in Afghanistan vor sich ging. Maamaa Waheed hatte in Kabul studiert, als sich junge Islamisten und Kommunisten auf dem Campus der Universität bekriegten. Später, als die Sowjets einmarschierten und Afghanistan besetzten, schloss er sich – wie Mohammad Naseem und zahlreiche andere Afghanen – den Mudschaheddin an. Doch kurze Zeit später verlegte er sich darauf, das Schicksal seiner Heimat mit Stift und Feder zum Besseren wenden zu wollen. Im Exil in Peschawar lernte er nicht nur Abdullah Azzam, den einstigen Mentor bin Ladens, kennen, sondern auch Journalisten aus aller Welt, pakistanische Dichter oder afghanische Intellektuelle, die wie er zu Geflüchteten geworden waren. Auf der Beerdigung meines Onkels versammelten sich später Menschen verschiedenster politischer Richtungen, darunter ehemalige kommunistische Putschisten, Ex-Taliban, Vertreter der Kabuler Regierung, demokratische Universitätsprofessoren, säkulare Publizisten, Salafisten, Schiiten und Kleriker aller Schichten, Ethnien und Klassen sowie das einfache Volk. Man hätte nicht sagen können, wem mein Onkel angehörte, weil er sich ihnen allen irgendwie verbunden fühlte.

«Du bist ein Kosmopolit, weil du zwischen zwei Welten lebst und beide verstehst», sagte mir einst mein Philosophielehrer am Gymnasium in Innsbruck. Damals wusste ich nur wenig mit dieser Zuschreibung anzufangen. Für viele andere Menschen mit afghanischen Wurzeln trifft sie ebenfalls zu. Der Historiker Tamim Ansary wuchs in Queens, New York, als Sohn einer Amerikanerin mit finnischen Wurzeln auf. Sein Vater hingegen gehörte zu den ersten Stipendiaten Zahir Shahs. Ansarys Identität liegt heute irgendwo zwischen Big Apple und Kabul. Nach den Anschlägen des 11. Septembers versuchte er, der englischsprachigen Welt zu erklären, warum die Afghanen keine Barbaren seien, die eine Kollektivstrafe verdient hätten. «Wer bin ich in dieser Welt?», fragte einst der afghanisch-palästinensische Dichter Mahmoud al Afghani. Mitte des 20. Jahrhunderts erlangte er als «Dichter der Jugend Palästinas» Bekanntheit. Al Afghanis Lyrik verdeutlicht, wie sehr ihn die eigene Entwurzelung belastete. Sein Vater, Abdul Hamid Khan Lashkari, stammte aus dem Kabuler Stadtteil Chardee, der unweit vom früheren Haus meiner Familie liegt, und verliebte sich auf einer islamischen Pilgerfahrt nach Mekka in den Nahen Osten. Er blieb in Jaffa im heutigen Tel Aviv. Nach der Gründung des israelischen Staates und der Nakba, der großen Vertreibung der Palästinenser, mussten die al Afghanis abermals fliehen. Jahre später wurde der Dichter Mahmoud al Afghani von Zahir Shah zur afghanischen Unabhängigkeitsfeier eingeladen. Gefeiert wurde damals (wie heute) der Sieg gegen die britischen Kolonialisten im Jahr 1919. Aus al Afghanis Gedichten ging hervor, dass er sich hauptsächlich mit Palästina identifizierte. Durch Zufall traf ich einige der Nachfahren al Afghanis im Sommer 2022 in der jordanischen Hauptstadt Amman, wo sie seit Jahren leben und in familiärer Tradition ein Antiquitätengeschäft führen. Ich begrüßte die jungen al Afghanis mit meinem Kabuler Farsi. Sie antworteten auf Arabisch und bedauerten, die Sprache ihrer Ahnen verlernt zu haben. Dennoch würden sie sich als stolze Afghanen aus Kabul betrachten. Dann zeigten sie mir den Stammbaum ihrer Familie, der an der Wand hing und auf dem auch ihr berühmter Großvater zu sehen war.

«Ich … wer bin ich in diesen Welten?»

Diese Worte schrieb Mahmoud al Afghani in einem seiner Gedichte. Bis heute offenbaren sie das Dilemma von Millionen Afghanen und Afghaninnen. Menschen, die immer und immer wieder entwurzelt werden. Zum Ende des vergangenen Jahres verkündete Pakistan, rund zwei Millionen afghanische Geflüchtete, die dort in den letzten zwei Jahrzehnten Zuflucht fanden, abschieben zu wollen. Am Grenzübergang Torkham entlang der von den Briten errichteten kolonialen Durand-Linie kam es zu dystopischen Szenen, die bis heute andauern. Als die russische Invasion der Ukraine begann, mussten Tausende von Afghanen, die in Kiew, Odessa und anderswo eine neue Heimat gefunden hatten, fliehen. Nicht zu vergessen August 2021, als die militant-islamistischen Taliban nach zwanzig Jahren abermals Kabul einnahmen und vor den Augen der abziehenden NATO-Truppen die Wiedererrichtung ihres Islamischen Emirats verkündeten, während Tausende Menschen versuchten, ihre Heimat zu verlassen, und am Kabuler Flughafen infolgedessen ein blutiges Chaos ausbrach. Natürlich muss man in Anbetracht von al Afghanis palästinensischer Identität auch an die katastrophale Situation im Nahen Osten denken, nachdem die Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres über 1200 Israelis ermordete, 240 Menschen verschleppte und es daraufhin zu einem großangelegen Angriff der israelischen Armee im Gazastreifen kam. In dessen Folge verloren Tausende Palästinenser und Palästinenserinnen ihr Leben, und noch mehr mussten fluchtartig ihre Heimat verlassen, sodass einige Betroffene gar von einer zweiten Nakba sprachen. Ein friedliches Miteinander in der Region scheint angesichts dieser eskalierten Gewaltspirale ferner denn je.

Brückenbauer und Weltenwandler sind heute nötiger denn je, denn unsere Welt droht zu zerbrechen. Mir kommt in diesem Kontext ein besonders symbolträchtiges und für manchen womöglich groteskes Bild aus Baghlan, der Heimatprovinz meiner Mutter, in den Sinn. Im Frühling 2022 saß ich dort mit einigen Freunden auf einem Feld nahe einer Brücke. Ihr Bau war ausgerechnet von den Taliban, früher eher für die Sprengung von Brücken bekannt, zu Ende gebracht worden. Die neue Brücke verband nun zwei vormals miteinander verfeindete kleine Landstriche: auf der einen Seite die Regierungsmilizen und Soldaten der Armee, hinter dem Fluss die lauernden Taliban. Zivilisten, die die Hauptstraße passierten, riskierten dabei meist ihr Leben. Auch ich erlebte die eine oder andere brenzlige Situation, in der meine Begleiter und ich Landminen ausweichen oder wir uns vor Gewehrsalven ducken mussten. Abgesehen von einigen ausgebrannten Autowracks fehlte hier heute, an diesem Frühlingstag, jedwede Spur vom Krieg. Ein junger Talib fuhr vor unseren Augen wie der Protagonist eines Spielfilms mit seinem Motorrad über die Brücke, und auf dem Rücksitz saß seine ebenso junge Ehefrau, deren Antlitz durch das Gitter ihres Chaderis – auch als Burka bekannt – schemenhaft zu erkennen war. Ihren Kopf lehnte sie verträumt am Rücken ihres Mannes an.

Mir kam der Gedanke, dass selbst dieser junge Talib mit der Kalaschnikow nur Frieden wollte. Sein Hass auf den Westen und «unsere Freiheit», wie sie im Laufe des «War on Terror» gerne von den Kriegsarchitekten propagiert wurde, war durch den Krieg geformt, der junge Mann war durch den dystopischen Konflikt radikalisiert worden. «Wir haben nicht eingesehen, was in diesem Land passierte. Wir haben unsere Augen vor den Bomben verschlossen. Das war falsch», sagte mir etwa der Kabuler Universitätsprofessor und Publizist Jawed Farhad, als ich ihn in seiner Kabuler Wohnung nach der Rückkehr der Taliban besuchte. Kurz nach dem westlichen Einmarsch in seiner Heimat hatte Farhad einen Fernsehsender gegründet. Er bildete Journalisten aus, lehrte an der Universität und war ein gerngesehener Gast in Talkshows. Mittlerweile nagte er am Hungertuch und hatte deshalb auch schon seine kleine Privatbibliothek verkaufen müssen. Außerdem wurde er als säkularer Demokrat von den Taliban bedroht und drangsaliert. Doch Farhad bekannte auch, während er an seiner Zigarette zog: «Die meisten Taliban-Kämpfer sind junge Männer, oft sogar Minderjährige. Sie tun mir leid, denn ihnen widerfuhr Unrecht, während wir hier in Kabul saßen und in einer Illusion lebten.»

2024 wird Afghanistan wieder von den Taliban regiert. Der «längste» Krieg der Amerikaner und ihrer Verbündeten hat jene Extremisten an die Macht zurückgebracht, die Ende 2001 gestürzt worden waren. Die Repression des Regimes ist im gesamten Land spürbar. Afghaninnen dürfen weder Oberschulen noch Universitäten besuchen. Die «neuen» Taliban sind, so scheint es, doch die alten geblieben: extremistisch, rückschrittlich und frauenfeindlich. Doch auch die Taliban lernten in der Zwischenzeit neue Welten kennen. Teile ihrer politischen Führung residierten etwa jahrelang im Golfemirat Katar, wo sie Verhandlungen mit den USA führten. Zur selben Zeit entwickelte sich die absolutistische Monarchie zu einer dynamischen Wüstenmetropole. Die Taliban lebten in Katar in klimatisierten Luxus-Bungalows, dinierten in Fünf-Sterne-Restaurants und trafen Diplomaten und Vertreter der internationalen Presse. Außerdem begannen sie, ihre Töchter in lokale, säkulare Bildungseinrichtungen zu schicken, während einige ihrer jüngeren Burschen Netflix konsumierten oder in Internationale Beziehungen promovierten. Vom ärmlichen «Madrasa-Lifestyle» in irgendeiner abgelegenen Moschee in den afghanisch-pakistanischen Stammesgebieten fehlte nunmehr jede Spur. Es bleibt abzuwarten, ob diese veränderte Realität, die innerhalb der Taliban bereits zu Konflikten geführt hat, auch Auswirkungen auf ihren Regierungsstil haben wird. Man sollte keine unrealistischen Hoffnungen hegen, darf die Hoffnung aber auch nie aufgeben.

Der westliche Krieg gegen den Terror ist grandios gescheitert. Er wurde von vielen Afghanen, die von militärischer Gewalt direkt betroffen waren, als kolonialer Krieg wahrgenommen. Erst nach dem Abzug der NATO setzte sich diese Einsicht durch die dramatischen Bilder aus Kabul auch in den westlichen Medien durch. Die westlichen Soldaten haben keine Demokratie gebracht, sondern sind in afghanische Häuser eingedrungen; ja, sie haben auch gefoltert und gemordet. Je erbitterter der Krieg geführt wurde, desto mehr wurden afghanische Zivilisten entmenschlicht und zum Abschuss freigegeben. Die dabei verwendete Sprache war ein eigenes Mittel der Unterdrückung. Aus Kindern und Jugendlichen wurden «männliche Personen im wehrfähigen Alter» oder «Terrorverdächtige». Unschuldige, bärtige Männer mit Turban wurden zu «Taliban-Kommandanten» deklariert.

Wer man ist und zu wem man wird, ist ein fließender Prozess, der nie ganz abgeschlossen ist. Ich bin zwar in Innsbruck aufgewachsen und habe den Großteil meines Lebens in Österreich und Deutschland verbracht, aber die Entdeckung meiner zweiten Heimat Afghanistan (u.a. als Kriegsreporter) hat meinen Blick auf die Welt nachhaltig geprägt. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der Name meiner Geburtsstadt Innsbruck das Wort «Brücke» enthält. Das vorliegende Buch soll der Versuch sein, eine Brücke zu bauen zwischen zwei vermeintlich gegensätzlichen Welten, zwischen dem Westen und der sogenannten «muslimischen Welt». Es handelt zum großen Teil von meinen beiden Heimaten, von Österreich und Afghanistan, von der komplexen und mit allerlei Problemen behafteten Geschichte meiner Familie, von kulturellen Missverständnissen und von Alltagsrassismus – aber auch von Empathie und Menschlichkeit. Ohne sie werden wir die politischen Konflikte der Gegenwart nicht einhegen, geschweige denn überwinden können.

Eine ganz normale Busreise anno 1978

Yaqub hielt ein letztes Mal inne, bevor er in den Bus einstieg, und ließ sich den kalten Kabuler Septemberwind ins Gesicht wehen, der stets den Staub der Stadt mit sich trägt. Auf den Gesichtern der Menschen hinterlässt er eine dünne, kaum sichtbare Schicht. Der Herbst hat in Afghanistan immer etwas Mystisches. Es ist die Zeit, in der sich Dschinns, die im Islam bekannten Feuergeister, vermehrt zeigen sollen, während auch hier, ähnlich wie in anderen Teilen der Welt, an die Vergänglichkeit des Lebens gedacht wird. Wann würde er diese geheimnisvolle Jahreszeit an diesem Ort wohl wieder erleben, dachte Yaqub. Im vollen Bus saßen schon viele Hippies aus Europa und anderen Weltgegenden auf ihren Plätzen. Ihnen stand damals keine von einem Menschenhändlerring organisierte Schleuserfahrt bevor, die Geflüchtete heute für mehrere Tausend Dollar aus dem Land bringen soll, sondern eine für schlappe 95 Dollar zu habende Erlebnistour nach München.

Als der Bus anfuhr, blickte Yaqub aus dem Fenster. Die Straßen Kabuls waren schön anzusehen. Es gab noch keinerlei Kriegsspuren. Vier Jahre zuvor hatte die Monarchie ein friedliches Ende gefunden, als Mohammad Daoud Khan, der Vetter des Königs Zahir Shah, gewaltlos putschte und dem verdutzten Monarchen empfahl, seinen Italien-Urlaub einfach zu verlängern. Daoud Khan rief die erste afghanische Republik aus und regierte anschließend autoritär. Doch er initiierte auch Modernisierungsprojekte, die sein Land bitter nötig hatte, und konnte – anders als heutige Despoten – noch allein mit seinem Benz durch die Stadt fahren. Der Darul-Aman-Palast, den einst König Amanullah Khan erbaut hatte, stand zu dieser Zeit noch in voller Pracht.

In Kabul hatte Yaqub erfolgreich sein Abitur an der deutschen Amani-Oberrealschule bestanden. Sie war in den 1920er-Jahren von König Amanullah, der gute Beziehungen zu Deutschland pflegte, gegründet und nach ihm benannt worden. Yaqubs Lehrer hatten Namen wie «Friedrich» oder «Müller». Die meisten Afghanen konnten sie nicht richtig aussprechen. Sie sagten dann «Fridrisch» oder «Mulla». Vor allem die Umlaute machten ihren Zungen zu schaffen. Yaqub hingegen wurde vom Lehrpersonal «Jakob» genannt. Ihm gefiel, dass sein Name auch eine deutsche Entsprechung hatte. Abgesehen von Yunus («Jonas») und Yusuf («Josef») konnte das niemand von sich behaupten. Viele von Yaqubs Mitschülern waren Kinder der urbanen Stadtelite. Ihre Väter hatten meist etwas zu sagen, waren Ärzte, Juristen, Beamte oder Militärs. Nachdem Yaqubs Vater dank eines Stipendiums ein Fernstudium an einer amerikanischen Universität absolviert und anschließend promoviert hatte, war er ein bekannter Publizist, Journalist und Dolmetscher geworden, der unter anderem die Werke Shakespeares aus dem Englischen in Dari, den afghanischen Dialekt des Persischen, übersetzte. Er war auch diplomatisch tätig, hauptsächlich für die amerikanische Botschaft in Kabul. In die weite Welt hinaus verschlug es ihn auf Dauer jedoch nicht. Nach der Trennung von ihrem Mann hatte seine Mutter ihn und seine Schwester allein großgezogen. Als einziger Mann musste sich Yaqubs Vater danach zeitlebens um die beiden Frauen in der geschrumpften Familie kümmern, und es war ihm praktisch unmöglich geworden, Afghanistan zu verlassen. Doch in seiner neuen Rolle als Familienpatriarch hatte er nun immerhin seinen Sohn dazu animieren können und ihm ein paar Hundert Dollar für die anstehende Reise zugesteckt. Yaqub sollte nach dem Willen seines Vaters eine geeignete Universität in Europa finden, um dort zu studieren. Außerdem sollte der zweitälteste Sohn selbstständiger werden und die Welt kennenlernen. Und später zurückkehren, um «seinem Land zu dienen», wie sich der Vater ausdrückte. Warum es dafür ausgerechnet einer rund dreißigtägigen Busfahrt bedurfte, verstand Yaqub trotzdem nicht. Die Flugtickets waren zwar teuer, doch sein Vater bezog ein Ministergehalt und hätte sie leicht bezahlen können.

Letzten Endes war ihm das Transportmittel aber auch egal: Hauptsache, weg aus Kabul. Dort hatte sich Yaqub zunehmend eingeengt gefühlt. Natürlich waren die umliegenden Berge, die stets von überall sichtbar waren, traumhaft. Die Afghanen, ein traditionelles Bergvolk, lieben ihre hohen Gipfel, um die sich die verschiedensten Mythen ranken. Besonders bekannt sind etwa die Märchen über die Deos, dämonenartige Riesen, die tief in den Bergen leben und von Zeit zu Zeit die Bewohner der verstreuten Dörfer aufsuchen sollen, um ihren Tribut in Form von Menschenfleisch einzufordern. Horrorgeschichten wie diese werden den Kindern bis heute gerne vor dem Einschlafen erzählt. Yaqub wollte diese Berge und ihre Riesen jedoch hinter sich lassen. Er fühlte sich eingeengt, wollte die Welt sehen und lechzte nach Freiheit und Unabhängigkeit. In afghanischen Großfamilien fehlt oft auch auch jegliche Privatsphäre. Er hatte seinen Koffer mit einigen wenigen Habseligkeiten vollgepackt. Wichtig waren vor allem seine Geburtsurkunde und sein deutsches Abiturzeugnis. «Mohammad Yaqub Feroz, Sohn des Herrn Mohammad Mohsen Feroz, hat die Schlussprüfung der 12. Klasse (Reifeprüfung) im Jahre 1974 mit dem Gesamtergebnis befriedigend bestanden.» Gerne hätte Yaqub eine bessere Abschlussnote erhalten, um seinen Vater zu beeindrucken. Aber vielleicht gelang ihm dies nun auf andere Weise.

Der Bus fuhr am frühen Morgen gen Westen. Doch aufgrund der maroden Straßen ging es nur langsam voran. Strecken, für die man heute einige Stunden benötigt, dauerten damals mehrere Tage. Hinzu kamen meist lange, nächtliche Pausen. Über die kulturreiche Grenzstadt Herat, die Yaqub noch nie besucht hatte, sollte es in den Iran gehen. Neben den Hippie-Passagieren saßen auch einige andere Afghanen in seinem Alter. Sie waren, wie Yaqub, westlich gekleidet. Einer von ihnen erzählte ihm, dass er in Deutschland einen Mercedes kaufen und damit zurück nach Afghanistan fahren wollte. Außerdem würde er sich auf das Bier und schöne, blonde Frauen freuen. Yaqub musste dabei unweigerlich an seine Deutschlehrerin am Amani-Gymnasium denken. Ihre goldblonden, schulterlangen Haare hatten nicht nur die Schüler, sondern auch das übrige Lehrpersonal entzückt. Irgendwann fiel Yaqub nicht nur auf, dass die afghanische Grenze und Herat schon längst hinter ihm lagen, sondern er bemerkte auch, wie sehr er sein Zuhause im Kabuler Stadtteil Deburi vermisste. Hamed, einer seiner jüngeren Brüder, hatte weinen müssen, als Yaqub mit vollgepacktem Koffer und zwei afghanischen Teppichen – Kapitalanlagen für den Notfall in Europa – aufgebrochen war.

Als der Bus nach drei Tagen in Teheran ankam, stiegen ein paar junge Iraner zu, die ebenfalls nach Europa wollten. Sie wirkten aufgedreht. Einer von ihnen roch stark nach Alkohol und schlief ein, sobald der Bus wieder losfuhr. Manche dieser jungen Männer kehrten wahrscheinlich nie in ihre Heimat zurück. Zwei Jahre später brach in ihrem Heimatland die Islamische Revolution aus, und das Schah-Regime wurde von den iranischen Ayatollahs gestürzt. Danach regierten neue Diktatoren – diesmal im Namen Gottes und von dessen angeblichem Vertreter auf Erden, dem Imam Mahdi, einer messianischen Gestalt, die im Schatten leben soll. Praktischerweise bot sich der neue iranische Staatschef, Ayatollah Ruhollah Khomeini, als Mahdis Stellvertreter an, bis dieser in Erscheinung treten würde. Yaqub konnte zum damaligen Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen, dass sein Land in naher Zukunft ein ähnlich bitteres Schicksal ereilen würde – und dass einige der Hauptverantwortlichen dafür schon einmal im Wohnzimmer seines Vaters in Deburi gesessen hatten.

Von Teheran ging es weiter nach Istanbul. Wegen einer Panne, schlechten Straßen und aufwendigen Grenzkontrollen dauerte dieser Reiseabschnitt fast eine Woche. Aus der Ferne sah Yaqub zum ersten Mal in seinem Leben das Meer. Er hatte gehört, dass viele Menschen in Europa ihre Urlaubstage am Strand verbrachten. In Afghanistan gab es kein Meer. Die meisten Menschen dort konnten gar nicht schwimmen. An freien Tagen gingen seine Eltern mit den Kindern entweder zum Qargha-See nahe Kabul oder ins etwas höhergelegene Paghman, damals eine Art Kurort für wohlhabendere Afghanen. Bibi Jaan, meine Großmutter, packte dann meist Tee, Fladenbrot und Kofta – Hackfleischklößchen –, für ihre Kinder ein, um am Wasser zu picknicken. Von all diesen Erinnerungen entfernte sich Yaqubs Bus von Minute zu Minute immer weiter. Er selbst konnte die wachsende Distanz spüren. Das Gefühl, das Vertraute für das Ungewisse hinter sich gelassen zu haben, schlug ihm auf den Magen. In Istanbul machte der Bus für einen ganzen Tag Halt. An der Schwelle zu Europa fühlte sich Yaqub einsamer denn je. Er blieb die ganze Zeit über in der Nähe des Busses und ließ ihn nicht aus den Augen. Seine größte Angst war, in einer solchen Metropole, die mit dem kleinen Kabul in keiner Weise vergleichbar war, verloren zu gehen. Niemand würde ihn finden, und wahrscheinlich würde ihn auch niemand suchen, dachte er sich.

Mittlerweile waren mehr als zwei Wochen vergangen. Als der Bus weiter gen Europa fuhr, wurde er am nächsten Tag an der türkisch-bulgarischen Grenze von der Polizei angehalten. Die türkischen Grenzbeamten, die das Fahrzeug kontrollierten, waren nicht zu Späßen aufgelegt. «You, nerelesin?», fragte einer von ihnen. Yaqub verstand nur das «you» und wurde nervös. «Pasaport!», schrie ihm der Mann ins Gesicht. Yaqub kramte seine afghanischen Dokumente hervor und überreichte sie ihm. «Ah, Afghanistan, okay», sagte der Polizist nun deutlich freundlicher. Während Yaqub erleichtert aufatmete, mussten die iranischen Männer das Fahrzeug verlassen und wurden bis auf die Unterhose gefilzt. Einer der Grenzpolizisten erklärte in gebrochenem Englisch, dass sich ab und zu Drogenschmuggler unter den Reisenden befänden. Diesmal war allerdings wohl keiner dabei. Jedenfalls zogen sich die Iraner nach kurzer Zeit wieder an und kehrten in den Bus zurück. Nach der Weiterfahrt prahlte einer von ihnen damit, nicht erwischt worden zu sein. «Was für Idioten», sagte er mit hämischem Lachen auf Persisch. Er hatte die Schmuggelware zuvor in einem Klo irgendwo in Istanbul verschwinden lassen.