Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tyrolia

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wenn das Leben durchscheinend wird Vom letzten Abschied berühmter Persönlichkeiten Es sind zwölf kurze Porträts – klug, tiefgehend und mitreißend – die der aus dem Österreichischen Rundfunk Ö1 bekannte Publizist Hubert Gaisbauer hier entworfen und zusammengestellt hat. Was sie verbindet? Die biografischen Nahaufnahmen zum Wirken und Sterben berühmter Persönlichkeiten aus Philosophie, Literatur, Kunst und Religion geben sehr individuelle Einblicke in existenzielle Fragen des Lebens - und in dessen Ende. Thomas Bernhard, Alexej von Jawlensky, Else Lasker-Schüler, Therese von Lisieux, Paula Modersohn-Becker, Novalis (Georg Philipp Friedrich von Hardenberg), Christoph Schlingensief, Reinhold Schneider, Edith Stein und Simone Weil nähert sich der Autor mit intimem, aber respektvollen Blick und beschreibt dabei, wie sie ihre letzte Zeit gestaltet, erfahren, bewertet oder erlitten haben. Dabei bleibt das Sterben zwar immer ein dunkles Geheimnis. Doch gerade durch die letzte Lebenszeit bricht oft ein unvermutetes Licht – und öffnet die Zeit zur Ewigkeit. Das Leben ist ein Prozess, den man verliert, was man auch tut und wer man auch ist. Thomas Bernhard (1931–1989), österreichischer Schriftsteller Und mein Leben ist ein Fest, ein kurzes, intensives Fest. Paula Modersohn-Becker (1874–1907), deutsche Malerin

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

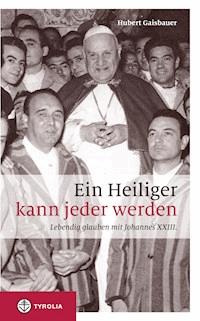

Hubert Gaisbauer

Vor der Ewigkeit

Hubert Gaisbauer

Vor der Ewigkeit

Letzte Tage und Stunden berühmter Menschen

Inhaltsverzeichnis

VORWORT Vor der Ewigkeit

Mein Leben ist ein kurzes Fest Paula Modersohn-Becker (1874–1907)

Ja, scheiße Christoph Schlingensief (1960–2010)

Sterben aus Liebe Marie-Françoise-Thérèse Martin (1873–1897), genannt Thérèse vom Kinde Jesus

Meine Qual ist ausgetrunken Thomas Bernhard (1931–1989)

Ich suche dort Licht und Ruhe Alexej von Jawlensky (1864–1941)

Der Glaube ist ein dunkles Licht Edith Stein (1891–1942)

Unverloren – trotz allem Paul Celan (1920–1970)

Nur Ewigkeit ist kein Exil Else Lasker-Schüler (1869–1945)

Ich fühle des Todes verjüngende Flut Friedrich von Hardenberg (1772–1801), genannt Novalis

Dankbar zu Gast gewesen Reinhold Schneider (1903–1958)

Eine Wirklichkeit außerhalb der Welt Simone Weil (1909–1943)

EPILOG Mutter Teresa und Lady Di: Gespräch vor der Himmelstür

QUELLENANGABEN

VORWORT Vor der Ewigkeit

Ich habe keine Angst vor dem Absprung in andere Welten.

Der Tod ist für mich nicht das böse Gespenst.

Es gibt so viele von mir verehrte Menschen, die diesen Absprung schon gemacht haben, er steht uns allen bevor.

Peter Rühmkorf, zehn Wochen vor seinem Tod am 8. Juni 2008

Dieses Buch vereint biographische Nahaufnahmen von Menschen, deren Leben und geistiges Schaffen in mir eine nachhaltige Prägung hinterlassen haben.

Damit ist der lang gehegte Wunsch Wirklichkeit geworden, ganz unterschiedliche Personen unter einem bestimmten Aspekt an einen imaginären Tisch zu versammeln. Sie haben gemeinsam, dass sie mich – jede und jeder auf seine Weise – viele Jahre schon begleiten. Mit ihrer Kunst, ihrem Denken, ihrer Poesie und ihrem Glauben, mit ihrem Zweifeln und ihrer Zuversicht. Es ist auch ein Bekenntnisbuch geworden. Aus Dokumenten, Briefen und persönlichen Berichten soll spürbar werden, wie besondere Menschen die letzte Zeit ihres Lebens erfahren und oft auch erlitten haben. Wie manchmal in tiefe Dunkelheit ein unvermutetes Licht einfällt und sich begrenzte Zeit hin zur Ewigkeit öffnet. Manchmal finden sich schon im Leben frühe Ahnungen oder Ankündigungen des Todes. Der Bogen ist sehr weit gespannt, vielleicht sogar angespannt. Doch hier sollen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zueinander gerückt sein. Keine Berührungsangst möge zwischen ihnen sein. Wenn ich mir vorstelle, wie sich Thomas Bernhard und Thérèse von Lisieux miteinander unterhalten, regt dies meine Phantasie auf das Reizvollste an. Oder wenn Christoph Schlingensief mit Novalis und Else Lasker-Schüler mit Edith Stein ins Gespräch kommen. Worüber könnte dies sein? Da ist dem Imaginationsvermögen der Leserin, des Lesers keine Grenze gesetzt. Apropos Edith Stein: Ihr war ich noch fern, als ich die Personenauswahl getroffen hatte; sie schien mir ja immer recht unnahbar und meine erste Annäherung an ihre Schriften war nur davon bestimmt, Spuren der Thérèse von Lisieux bei ihr zu suchen. Zur selben Zeit entdeckte ich auf dem Foto der Parte meines gerade verstorbenen Klassenkollegen Franz Ecker, wie er im Garten sitzt und ein Buch liest. Die Vergrößerung des Fotos zeigte mir: Es war Edith Steins Kreuzeswissenschaft. Ich empfand dies spontan als Aufforderung, mich doch endlich näher mit Edith Steins Leben und ihren Schriften zu befassen und sie in den Personenkreis des Buches aufzunehmen.

Der besondere Aspekt dieser biographischen Skizzen ist in den einleitenden Zeilen des Dichters Peter Rühmkorf angesprochen: auf ein kurzes oder ein langes Leben „angesichts des Absprungs in andere Welten“ zu blicken. Jene Welten, die trotz aller Trennung miteinander verbunden sind durch die Liebe. Persönlich habe ich von den in dieser Essaysammlung Porträtierten niemand gekannt. Aber ich habe mich mit jeder und jedem eingehend und – so darf ich sagen – innig beschäftigt. Ich halte fast allen schon jahrzehntelang die Treue – und sie mir.

Bei aller Verehrung bleibt das dunkle Geheimnis des Todes. Weder Beschwichtigung noch Beschönigung sind angebracht. Doch wenn durch die letzte Lebenszeit Einzelner oft ein tröstliches Licht bricht, darf es als Verheißung an alle Menschen gedeutet und empfunden werden. An das Sterben anderer – verehrter – Menschen zu denken, hilft ja, sich besser bewusst zu machen, „dass nur die sorgsame, stete Vorbereitung auf den Tod von der Furcht davor frei machen kann“ (Thomas a Kempis).

Natürlich gibt es noch viele Menschen, denen ein Platz in diesem Buch gebührte. Die meisten haben keinen bekannten Namen – und ich weiß viel zu wenig von ihnen, um auch nur ein paar Umrisse ihres Lebens zu skizzieren. Doch meine Dankbarkeit gilt allen.

Hubert Gaisbauer

Mein Leben ist ein kurzes Fest Paula Modersohn-Becker (1874–1907)

Die Moderne in der Malerei in Deutschland hat mit Paula Modersohn-Becker begonnen.

Erst zwei Jahrzehnte nach ihrem frühen Tod hat man die Bedeutung dieser jungen Frau erkannt, die in ihrem kurzen Leben so ungewohnte und herausfordernde Bilder gemalt hat. Die zögernd einsetzende Anerkennung wurde durch die Ächtung während des Nationalsozialismus unterbrochen. Auch nach 1945 trafen ihre Bilder noch immer auf Unverständnis. Ihre Themen sind vorwiegend Frauen, Mütter, Kinder, Natur. Menschlich sind sie – und nahe, gemalt mit der besonderen Aura warmer, rauer Einfachheit. Als es ihr in dem norddeutschen Malerdorf Worpswede zu eng geworden war, brach sie viermal nach Paris auf und lernte in Akademien, vor allem aber in Galerien und Museen von den Alten Meistern im Louvre und war begeistert von Größen wie Gauguin und Cézanne, die in Deutschland damals noch völlig unbekannt waren. Eine Ausstellung mit Porträts altägyptischer Mumienmasken konfrontiert sie mit dem Rätsel des Todes und regt sie zu einer völlig neuen Art der malerischen Selbstdarstellung an. Über sechzig Selbstbildnisse geben eindrucksvoll Zeugnis von ihrem Selbstbewusstsein und dem Mut zu eigenen Entscheidungen, lassen aber auch Selbstzweifel erkennen, die sie immer wieder auch in Briefen ausspricht. Ihr früh gefasster Lebensgrundsatz war, dass jeder Mensch so zu leben hätte, wie es „sein Gewissen für recht hält“.

DIE FAMILIE

Kurz vor ihrem Tod mit einunddreißig Jahren malt sie ihr letztes Selbstporträt, das Selbstbildnis mit Kamelienzweig. Fest und unbeirrt, überzeugt von ihrer künstlerischen Berufung, schaut sie wie aus einem Spiegel heraus, mit einem Leuchten von innen – und dem dunklen, blütenlosen Zweig in der Hand. Schon im Sommer des Jahres 1900 hat die damals Vierundzwanzigjährige in ihr Tagebuch geschrieben: „Ich weiß, ich werde nicht sehr lange leben. Aber ist das denn traurig? Mein Leben ist ein Fest, ein kurzes intensives Fest.“

Paula Modersohn-Becker wurde am 8. Februar 1876 in Dresden geboren. Die Mutter Mathilde, aus einem alten Adelsgeschlecht, war das prägende Element in der Familie mit den sechs Kindern. Literatur und Kunst hatten einen hohen Stellenwert. Die Mutter war heiter, offen, verwandtschaftlich hervorragend vernetzt – und zupackend, wo es nötig war. Sie vermittelte ihren Kindern Stil und eine Kultur, die Paulas Bruder Kurt einmal „Lebenskunst“ genannt hat. Der Vater, Baurat Carl Woldemar Becker, litt unter Asthma und war bis zu seiner Frühpensionierung Betriebs-

Selbstbildnis mit Kamelienzweig (ca. 1907)

inspektor bei der Eisenbahn. Er starb bereits mit 59 Jahren. Sein Sterben, so schreibt Paula später, war der „frömmste Gottesdienst“ in ihrem Leben. Der Vater hatte größten Wert auf eine gediegene Ausbildung seiner Kinder gelegt, vor allem auch der Töchter. Wie bei ihren zwei Schwestern bestand er darauf, dass Paula eine Ausbildung zur Lehrerin abgeschlossen hat. Ihrer künstlerischen Neigung begegnete er allerdings skeptisch. Aber schließlich – vermutlich auf das Betreiben der Mutter – schickte er sie in das Malerdorf Worpswede und damit indirekt in die Arme des späteren Schwiegersohns, das Malers Otto Modersohn.

Wer in Paulas umfangreichem Briefwechsel und in ihren veröffentlichten Tagebüchern gelesen hat, wird überzeugt sein, dass es vor allem ihre liberale und bildungsnahe Familie war, die sie werden ließ, was sie letztlich wollte. „Ich bin ein schlechter Briefschreiber“, heißt es 1907 in einem ihrer letzten Briefe an Rainer Maria Rilke, kurz nach dem schmerzhaften Abschied von den Cézannes, den van Goghs und Gauguins, die gerade in Paris Hochkonjunktur hatten. Paula musste zurück in die Enge ihrer Ehe. Es lag wohl noch sehr an der Zeit, dass sie sich männlich apostrophierte als „Briefschreiber“. Dabei war sie ganz und gar Frau, eine lebendige, geistreiche, mitunter recht ironische Frau, immer offen und zugetan, sprachlich recht spontan und poetisch empfindend. „Meine Briefe müssen aus dem Herzen kommen“, schrieb sie schon mit sechzehn der Mutter. Ja, Briefeschreiben! Kein Sonntagsfrühstück in der Familie Becker, bei dem nicht die Mutter die Briefe der gerade abwesenden Familienmitglieder – nahezu liturgisch feierlich – geöffnet und vorgelesen hätte. Die Empfänger von Paulas Briefen waren überschaubar: die Eltern, die Geschwister, ein paar Verwandte und Freunde, das Ehepaar Rilke zum Beispiel. Und natürlich ihr Verlobter und späterer Ehemann Otto Modersohn.

Paula Modersohn-Becker um 1904

Der Vater, ein sensibler Realist, versuchte – so liest man es in den Briefen –, seinen Kindern gegenüber politisch neutral zu sein. Seine leise Sympathie für den Sozialismus – und vor allem für eine ordentliche Mädchenausbildung – ist aus den Briefen an die zwanzigjährige Paula, als sie ersten Kunstunterricht in Berlin nimmt, nicht zu übersehen: „… das geht aber nur mit Aufopferung der Leichtfertigkeit und der Oberflächlichkeit …, welche euch Frauen infolge der jahrhundertelangen Erziehung zur Unselbständigkeit anhängt“. Es klingt wie ein Echo auf die Stimme ihres Vaters, wenn sie wiederholt ihre Ganzhingabe an die Kunst proklamiert: „wenn man es zu etwas bringen will, so muss man seinen ganzen Menschen dafür hingeben“. Trotz aller Spannungen und Widersprüche, die aufgetreten sind, wenn sich um die Jahrhundertwende eine Frau entschlossen hatte, ein „Malweib“ zu werden, wie man Künstlerinnen abschätzig nannte, war es die Familie, die Paula geprägt hat. Vor allem die verständnisvolle Mutter ermutigte sie früh mit dem Satz: „Deine Kunst gibst Du Dein Leben lang nicht auf “, nicht ahnend, wie kurz dieses Leben sein wird. Immer wieder fand sie Mittel und Wege, um Paulas Kunstausbildung zu sichern. Erst in London, dann in Berlin, schließlich bei den angesehenen Landschaftsmalern der Künstlerkolonie in Worpswede.

WORPSWEDE

In der Malerkolonie Worpswede, einer Gemeinde in der Moorlandschaft nordöstlich von Bremen, verbringt Paula zwar wichtige Lehrjahre, wendet sich aber bald von der stimmungsvollen Landschaftsmalerei ihrer Lehrer ab. Ihr Thema werden die Menschen der bäuerlichen Bevölkerung, die Kinder, die Armenhäusler, die Alten. Und die Frauen, die Mütter. Dazu die Ziegen, die Birken und die Blumen der Bauerngärten. In nahezu primitivrauer Malweise sind alle Bilder von Paula Modersohn-Becker auf unglaubliche Weise zärtlich und visionär. Ihr innerster Wille war, „in Einfachheit groß zu werden“. Am 10. November 1899 schreibt sie an die Mutter: „Dieser Wille ist groß, und er wird es zu etwas bringen. Bitte, bitte, lasst ihn dahin streben, wohin es ihn zwingt, er kann nicht anders … Harret noch ein kleines in Geduld. Muss ich nicht auch warten? Warten, warten und ringen? Es ist eben das einzige, was so ein armes Menschlein kann: Leben, wie es sein Gewissen für recht hält.“

Damals schreibt sie dem Malerfreund Heinrich Vogeler: „Halten Sie sich Ihr Allerinnerstes rein, das wir mit den Vögeln und mit den Blumen gemeinsam haben.“ Sie empfindet sich wie eine „verschleierte Königin“ und empfiehlt in aller Unbekümmertheit das Reisen in der vierten Klasse. „Uns macht das nichts aus.“ Wichtig ist nur, „zu einem erwünschten Ziel zu kommen“.

Man spürt Ehrfurcht vor allem Geschaffenen, weit entfernt von Idealisierung und Illusion, dafür hin zu einem tiefen, ikonenhaften Empfinden für das Geheimnis des Lebens. In einem Buch hat sie gelesen, dass in den Stadien des Menschenembryos sein Herz zuerst im Kopf sitze und erst allmählich in die Brust rutsche. Das hat sie begeistert, dass sie so nebeneinander geboren sind, Herz und Verstand. Sie malt keine Geschichten, sondern unsichtbare Vorgänge in Seelen. Ihre Bilder sind Anleitungen zu Stille und Meditation. Intellektuelle Analyse ist fehl am Platz. Jubelnd schreibt sie an die Eltern, nachdem sie im August 1897 ihr erstes Porträt vollendet hatte: „Menschen malen geht doch schöner als nur eine Landschaft!“ Zum Beispiel die kleine Anni Brotmann als „Mädchen in der Sonne vor weiter Landschaft“! Mit Freude fügt sie an, dass sie den sechs Brotmann-Kindern ein paar Tage später Kleider ins Armenquartier mit der offenen Feuerstelle gebracht hat, und wie es ihr „unendlich wohl tat, in all die strahlenden Augen zu blicken“.

Aber ihrer Malerei bleibt jede Anerkennung versagt. Bei der Familie ebenso wie bei den Worpsweder Malerkollegen. Als 1899 in Bremen erstmals einige Bilder der Dreiundzwanzigjährigen gezeigt wurden, konnte man in der Zeitung von einer „primitiven Anfängerin“ lesen und von „schärfster Abweisung“. Nein, so hieß es nach Meinung ihrer kunstkritischen Zeitgenossen, malen könne diese Paula Becker nicht. Als hässlich und brutal wurden ihre Bilder bezeichnet. Sogar Otto Modersohn, ihr Mann, ließ sich zu beleidigenden Vergleichen hinreißen, wenn er in seinem Tagebuch vom September 1903 von „Händen wie Löffel, Nasen wie Kolben, Mündern wie Wunden“ und einem „Ausdruck wie Cretins“ schreibt. Es erinnert daran, dass dreißig Jahre später Paulas Malerei – in der Kunstwelt längst anerkannt – als „entartete Kunst“ verdammt wurde. Doch das Geheimnis ihrer Bilder ist unzerstörbar: die unsentimentale Wärme und Weichheit, das Runde überall, die Fürsorge, das Trösten, das Festhalten und das Umarmen. Paula Modersohn-Becker hat immer wieder Kinder gemalt. Ihr war aber wichtig, das zu Schützende am Menschen und in der Natur zu zeigen, die Tiere, die Birken, die Blumen, die runden Früchte, das Reifende, das Knospende – oft in der Ahnung des Todgeweihten. Paula hat Birken besonders geliebt, in mehr als siebzig Gemälden hat sie diese Liebe festgehalten. Sie hat die Birken auch mit „den modernen Frauen“ verglichen, „mit jener träumerischen Grazie, als ob ihnen das Leben noch nicht aufgegangen sei. Sie sind so schmeichelnd, man muss sich ihnen hingeben, man kann nicht widerstehen.“

FREUNDSCHAFT UND EHE

Untrennbar verbunden ist Paula Modersohn-Beckers Name mit dem des Dichters Rainer Maria Rilke. Kaum eine Rilke-Biographie verzichtet auf die Wiedergabe des seltsamen Porträts des Dichters aus dem Jahr 1906, als sie ihn in Paris gemalt hatte. Es ist fast schockierend, wie eine junge Malerin dem sanften Lyriker derart schonungslos in die Seele schauen konnte. Für Rilke war Paula ein „großer Klang“, auf den er „ein Echo“ sein wollte, so hat er es ihr jedenfalls einmal geschrieben. Sie hat ihm dafür das Kompliment gemacht, dass er „so schön mit den Augen hören“ könne, wie damals in dem Gespräch über Gott und die Welt, im Herbst des Jahres 1900, beim Tee im Atelier, das Paula beim Bauern Brünjes in Worpswede gemietet hatte. Später bekennt Rilke, dass er von Paula „Bilder schauen“ gelernt habe. Nach einer zerbrochenen Liebe hat der Dichter in Worpswede Trost gesucht. Er war von der Idee einer Künstlergemeinschaft als Gesamtkunstwerk fasziniert. Noch dazu, als er dort zwei junge Künstlerinnen – Paula Becker und Clara Westhoff – findet und sich mit ihnen ein Dreigestirn träumt. Als ihm Paula ihre Verlobung mit Otto Modersohn mitteilt, hat er sich ganz der jungen Bildhauerin Clara Westhoff zugewandt. Paula und Otto Modersohn haben am 25. Mai 1901 geheiratet, einen Monat später folgte die Hochzeit von Rainer Maria Rilke mit Clara Westhoff. Die Beziehung der Paare untereinander und zueinander war wechselhaft. Die kaum verborgene patriarchale Haltung der Männer hat sich mit dem aufkeimenden Selbstbewusstsein der jungen Künstlerinnen nicht vertragen. Auch der bisherigen innigen Freundschaft zwischen den Frauen scheint sie nicht zuträglich gewesen zu sein. Vom Februar 1902 stammt ein bemerkenswerter Brief Paulas, in dem sie ihrer Enttäuschung darüber Luft machte, dass sich Clara nach ihrer Heirat mit Rilke von ihr, Paula, zurückgezogen hatte. Schonungslos machte sie den Einfluss Rilkes dafür verantwortlich und wollte „mit tausend Zungen der Liebe“ gegen dessen vormundschaftliches Verhalten „hetzen“. Grundsätzliches über die Ehe platzt da aus der Malerin plötzlich heraus, wohl auch über ihre eigene Ehe mit Otto, von der sie nach kaum einem Jahr bereits ziemlich desillusioniert war. In einer Ehe, schrieb Paula, „müssten Beide herrschen und Beide dienen!“ Clara habe viel „von ihrem alten Selbst“ abgelegt und „als Mantel gebreitet, auf dass ihr König darüber schreite. Ich möchte“, schrieb sie, „dass Sie, Clara, den güldenen Mantel wieder trügen.“ Ein Jahr nach Paulas Tod hat Rilke sein Requiem für Paula geschrieben, in dem er auch fragt: „Wo ist ein Mann, der Recht hat auf Besitz?“ Rilke hat dabei vielleicht auch an seine eigene – letztlich gescheiterte – Ehe mit Clara Westhoff-Rilke gedacht.

ENTSCHLOSSENHEIT ODER EGOISMUS

Das Wichtigste, das Paula Modersohn-Becker in Worpswede für sich ganz alleine gelernt hat, war, dass sie ihren Modellen „von Mensch zu Mensch“ gegenüberstehen wollte und nicht von „Maler zu Modell“. Zur Malerei und dem einfachen Leben in Worpswede kommt der Entschluss, den „Ehebund“ zu schließen und eine Familie zu gründen. Nachdem sie ihren Eltern bekannt gegeben hatte, dass sie sich mit dem bereits arrivierten Naturmaler Otto Modersohn verheiraten wolle, schrieb ihr der Vater, der ja den Freiheitsdrang der Tochter gekannt hat: „Deine Pflicht ist es jetzt, ganz in Deinem Mann aufzugehen, … sein Wohl immer vor Augen zu haben und Dich durch selbstsüchtige Gedanken nicht leiten zu lassen.“ Die Mutter organisierte flugs einen Kochkurs in Berlin, dessen Erfolg nach einem Jahr Ehe just an einem Ostersonntag merkwürdige Erwähnung finden wird. Bildhaft wird sie dann ihren „Ehstand“ beschreiben, als in der Küche sitzend, Kalbsbraten kochend, und wird dabei in das Küchenhaushaltsbuch eintragen: „Es ist meine Erfahrung, dass die Ehe nicht glücklicher macht!“

Otto Modersohn war ein Worpswede-Pionier der ersten Stunde. Pfeifenraucher. Paula malt ihn einmal, hager mit hoher Stirn und rötlichem Vollbart, ein Grübler und elf Jahre älter als sie, seine Brüder sind Pfarrer und Jurist, grundsolide. Paula hat Otto ihren „König Rother“ genannt, nach dem edelmütigen Helden einer mittelhochdeutschen Spielmannsdichtung, der auf einer schwierigen Brautfahrt eine schöne Gemahlin gewinnt. Otto sieht – zumindest auf den Fotos – eher einem etwas depressiven Altphilologen als einem Helden ähnlich. Und das Paar zusammen sieht auch nicht aus, wie man sich glücklich Liebende vorstellt. Anfänglich hatte sie ihn ja anders erlebt: einfach, kindlich, jungenhaft in seinem Glück, Seeleneinfalt, kennt jeden Vogel. Damals, als Paula vielleicht gerade an einem von ihren besonders berührenden Bildern der „Mädchen mit Blumenkranz“ gemalt hat. Aus Briefen ist zu spüren, dass auch er sie geliebt und geschätzt hat, ja sogar ein wenig um ihre spontan-sinnliche Art beneidet. Aber in ihrer Ganzheit verstanden, als Frau und als Künstlerin, das hat er wohl nicht. Seine anfänglich abschätzigen Urteile über ihre Malerei zeigen, wie tief er künstlerisch noch im alten Jahrhundert steckte. Otto war zudem Paulas zeitweilige Nietzsche-Begeisterung sehr verdächtig. Einen gewissen Egoismus, den er an ihr erkennen wollte, führte er auf ihre Zarathustra-Lektüre zurück. Sie selber wollte, wie sie es einmal ausdrückte, „eine üppige, neugebierende Kunst, die nur an das Zukünftige denkt“. Wenn man aus Paulas Selbstporträts während ihrer Ehejahre etwas herauslesen kann, dann ist es der Paradigmenwechsel im Selbstbewusstsein der jungen Frau. Ihr gerader Blick ins Offene, Freie. In vielen Briefen Paulas ist allerdings eine leise Angst zu spüren, dass ihre Entschlossenheit, den eigenen Weg zu gehen, von Familie und Ehemann als Egoismus missverstanden würde: „Ich werde meinen Egoismus nicht los, er gehört zu mir wie meine lange Nase.“ Eine fundiert protestantische Erziehung tritt später, am 6. Juli 1902, in einem Brief an die Mutter zutage:

„Es wird in mir Morgenröte, und ich fühle den nahenden Tag. Ich werde etwas. Wenn ich das unserem Vater noch hätte zeigen können, dass mein Leben kein zweckloses Fischen im Trüben ist, wenn ich ihm noch hätte Rechenschaft ablegen können für das Stück seiner selbst, das er in mich gepflanzt hat! Ich fühle, dass nun bald die Zeit kommt, wo ich mich nicht zu schämen brauche und stille werden, sondern ich mit Stolz fühlen werde, dass ich Malerin bin. … Und dann trage ich so oft die Worte in meinem Herzen, die Worte Salomons oder Davids: ‚Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir‘. Von Kindheit an bei einer Gelegenheit, wo Gefahr war, dass ich zu stolz auf irgendetwas wurde, habe ich mir diese Worte gesagt!“

Paulas Tagebucheintragung zu Ostern 1902:

„In meinem ersten Jahre der Ehe habe ich viel geweint und es kommen mir die Tränen oft wie in der Kindheit jene großen Tropfen. Sie kommen mir in der Musik und bei vielem Schönen, was mich bewegt. Ich lebe im letzten Sinnen wohl ebenso einsam als in meiner Kindheit. Diese Einsamkeit macht mich manchmal traurig und manchmal froh … Man lebt nach innen gewendet. Es ist meine Erfahrung, dass die Ehe nicht glücklicher macht. Sie nimmt die Illusion, die vorher das ganze Wesen trug, dass es eine Schwesterseele gäbe. Man fühlt in der Ehe doppelt das Unverstandensein, weil das ganze frühere Leben darauf hinausging, ein Wesen zu finden, das versteht.“

TODESAHNUNG

Lebensfreude und Ahnung eines frühen Todes lagen für Paula ganz nah beieinander. Der Angst vor dem Tod begegnete sie mit ihrem stillen, aufrechten Widerstand, mit fast trotziger Zuversicht. Es gibt ja die Erinnerung an ein schockierendes Erlebnis in der Kindheit, die Paula ihr Leben lang nicht losgelassen hat. Als nämlich Cora, ihre zwölfjährige Lieblingscousine, vor ihren Augen beim gemeinsamen Spielen in einer Sandhöhle verschüttet worden und dabei zu Tode gekommen war. Sie schreibt später, wie Cora im Sarg ausgesehen hat: „Von Blumen bedeckt lag sie da, ein Freudelächeln auf ihren Lippen.“ Dass sie sich mit dem Tod auseinandersetzte, zeigt auch, wie sie einmal als Jungvermählte in Worpswede hinaus auf den Friedhof gegangen war, zum Grab von Helene, der ersten Frau ihres Gatten, wie sie einen Kranz von Blumen hingelegt hatte und sich im Kopf ausmalt, wie sie einmal selber dort begraben werden möchte. Ganz einfach muss es sei, es muss gar keinen Hügel haben, nur unter einem Blumenbeet von weißen Nelken und Rosen mit einem Schild, auf dem nur ihr Name steht. Und sie wünschte sich eine kleine anspruchslose stille Bank daneben, „auf der sich die Menschen zu mir hinsetzen“ – und beim Lesen des Namens vielleicht wissen, dass sie eine Malerin war. „Dass da eine Schale stünde, in die man mir frische Blumen setzte, das wollte ich auch wohl.“

1903, bei ihrem zweiten Parisaufenthalt, hatte Paula ein Schlüsselerlebnis in Hinblick auf ihre Porträtmalerei. Im Louvre waren ägyptische Mumienporträts aus der römischen Zeit, dem 1. bis 4. Jahrhundert, ausgestellt. Ganz naturalistische, auf dünne Holzplatten gemalte Porträts von Verstorbenen, die den Mumien beigegeben wurden, damit die Seelen der Abgebildeten im Jenseits erkannt würden. Für Paula wurden sie zu Vorbildern, zu einer Inspirations- und Energiequelle. Mit denselben großen, dunklen Augen schauen viele ihrer Porträts den Betrachter an, als blickten sie in eine zeitlose Ferne. Jahre später erinnert sich ihre Schwester Herma: „… es ist mir eingefallen, dass meine Schwester in den letzten Jahren ihr winziges Esszimmer in Kopfhöhe mit einem Fries von ägyptischen Grabportraits geschmückt hatte“.

Das Mysterium von Mutterschaft und Tod wäre eigentlich ihre Religion, schrieb sie am Christtag des Jahres 1900 an den Verlobten Otto Modersohn – und es klingt wie eine Ahnung. Weihnachten wäre für sie, so schreibt sie,

„ein Fest für Frauen, denn diese Mutterschaft, sie lebt ja noch immer weiter in jedem Weibe. Das ist alles so heilig. Das ist ein Mysterium, das für mich so tief und undurchdringlich und zart und allumfassend ist. Ich beuge mich ihm, wo ich ihm begegne. Ich knie davor in Demut. Das und der Tod, das ist meine Religion, … denn das sind ja doch die größten Dinge dieser Erde. Ich liebe ja auch die Bibel. Ich liebe sie aber als schönstes Buch, das meinem Leben viel Lieblichkeit gebracht hat.“

Von Religion und unterschiedlichen Gottesbildern war einmal in einem Gespräch mit Rilke die Rede, an jenem Abend in Paulas Atelier. Rilke hat in seinen Aufzeichnungen festgehalten: „Man redete vom Leben und von der Schönheit in allem Erleben, vom Sterbenkönnen und Sterbenwollen, von der Ewigkeit und warum wir uns im Ewigen verwandt fühlen.“ Und wie Paula im Laufe des Gesprächs zu Rilke gesagt hat:

„Ich habe mich anfangs so oft gewundert, dass Sie den Namen Gott gebrauchen und dass Sie ihn so schön gebrauchen können. Mir war dieses Wort so sehr genommen. Freilich, ich habe seiner auch nie heftig bedurft. Manchmal, früher, glaubte ich: im Wind ist er, aber meistens empfand ich ihn nicht als einheitliche Persönlichkeit. Ich kannte nur Stücke von Gott. Und manch einer seiner Teile war schrecklich. Denn auch der Tod war nur seines Wesens ein Teil. Und er erschien mir sehr ungerecht. Er duldete Unsägliches, ließ Grausamkeit und Gram zu und war gleichgültig groß. … Nein, mir ist dies alles doch fremd, mir ist Gott überhaupt ‚sie‘, die Natur. Die Bringende, die das Leben hat und schenkt.“

Paulas Eingeständnis, dass sie eher an eine weibliche Gottheit glaubte, setzte Rilke seine Vorstellung von einem Gott entgegen, der erst werden müsse: „Wann sollte er auch geworden sein? Der Mensch bedurfte seiner so dringend, dass er ihn gleich von Anfang als Seienden empfand und sah. Fertig brauchte ihn der Mensch, und er sagte: Gott ist. Jetzt muss er sein Werden nachholen. Und wir sind, die ihm dazu helfen.“ Im Überschwang malerischen Schaffens schreibt sie einmal Zeilen in das Tagebuch, die sich ihr aus dem Gesangbuch eingeprägt haben: „Oh heiliger Geist, zeuch bei mir ein – und lass mich deine Wohnung sein – zu steter Freud und Wonne.“

JAHR DER ENTSCHEIDUNG

Paula Becker reist in der Jahrhundert-Silvesternacht – dank des kleinen Erbes eines Onkels – am 31. Dezember 1900 nach Paris. Sie flüchtete aus dem Bremer Unverständnis anlässlich ihrer ersten Ausstellung, als in Zeitungen zu lesen war, dass aus dieser Paula Becker nie eine gute Malerin werden würde. In Paris wollte sie lernen und arbeiten. Zuerst einmal ein halbes Jahr. Insgesamt waren es vier Aufenthalte in der Weltstadt der Kunst; bis zur Erschöpfung hat sie dort in Akademien und Kursen gelernt und gemalt, so als liefe ihr ständig die Zeit davon. Jeder dieser Aufenthalte war erkämpft, erbettelt, mitunter sogar erhungert. 1906 beschließt sie, ihren Mann zu verlassen und für immer nach Paris zu ziehen. Sie setzt dieses Vorhaben – ganz alleine und auch gegen den Willen ihrer Familie – in die Tat um. Allerdings nur für kaum acht Monate.

Zu Beginn dieses Jahres 1906, des schwierigsten, aber künstlerisch wichtigsten Jahres der Künstlerin, schrieb sie an die Mutter: „Wie kann man das Leben verstehen, wenn man es nicht auffasst als das Arbeiten jedes einzelnen am Geiste, man kann wohl sagen, am heiligen Geiste. Der eine tut es mit mehr, der andere mit weniger Inbrunst. … Ich werde noch etwas. Wie groß oder klein, das kann ich selbst nicht sagen, aber es wird etwas in sich Geschlossenes. Dieses unentwegte Brausen dem Ziele zu, das ist das Schönste im Leben.“ Recht lapidar hat Paula im Februar der Schwester Herma mitgeteilt: „Nun habe ich Otto Modersohn verlassen. Und stehe zwischen meinem alten Leben und meinem neuen Leben. Und wie ich wohl werde in dem neuen Leben?“ Ähnliches hatte Paula an Rilke geschrieben: „Und nun weiß ich gar nicht wie ich mich unterschreiben soll. Ich bin nicht Modersohn und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin Ich, und hoffe, es immer mehr zu werden.“ Immer wieder Frage und Zweifel, Hoffnung und Zuversicht, dass „jetzt in der Freiheit etwas aus mir wird. Fast glaube ich, noch dieses Jahr. Und wenn ich das bedenke, dann werde ich ganz fromm.“ Das ganze Jahr über berichtet sie immer wieder, dass sie sehr viel arbeitet, das heißt malt und studiert. Vor allem aber malt. So entstand eines ihrer Hauptwerke, das berühmte lebensgroße „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ vom 25. Mai 1906, in dem sie sich im Halbakt darstellt, nackt und mit dem gewölbten Bauch einer Schwangeren. Es ist der sichtbare Höhepunkt ihrer Selbstfindung – mit einem kräftigen Schuss bitterer Ironie, denn sie war eben nicht schwanger – und ein revolutionärer Akt in der Kunstgeschichte. Sie signiert das Bild mit den Worten: „Dies malte ich mit 30 Jahren an meinem 6. Hochzeitstag PB.“ Wer denkt da nicht an Albrecht Dürer, der in Latein auf das berühmte Selbstbildnis geschrieben hat: „Ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, habe mich selbst mit unvergänglichen Farben im Alter von 28 Jahren so dargestellt.“

Man darf es Kunsthistorikern – so wie Literatur- und Musikexperten – nicht verübeln, dass sie Werk und Leben streng auseinanderhalten wollen. Wassilij Kandinsky hat – genau zu dieser Zeit um 1906/07 – geschrieben, dass „in jedem Bild geheimnisvoll ein ganzes Leben eingeschlossen ist, ein ganzes Leben mit vielen Qualen, Zweifeln, Stunden der Begeisterung und des Lichtes“. Ihr „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ ist der mutige Schritt einer Künstlerin, sich hier als Frau darzustellen, die Kunst und Leben vereinen will – selbstbewusst, kraftvoll und feminin. „Ich mag furchtbar gerne zwischen meinen Arbeiten schlafen und morgens zwischen ihnen erwachen. Ich male lebensgroße Akte und Stilleben mit Gottvertrauen und Selbstvertrauen.“ So schreibt sie im Mai an eine Freundin.

Ein Lichtblick in dieser Zeit ist die Begegnung mit dem Bildhauer und Architekten Bernhard Hoetger. Paula hatte Hoetger, einen Schüler von Rodin, persönlich in Paris kennengelernt. Er hatte in ihren Gemälden eine künstlerische Verwandtschaft entdeckt und bestärkte die Malerin in ihrer ungewöhnlichen Formensprache. Am 5. Mai 1906 schreibt sie ihm:

„Sie haben mir Wunderbarstes gegeben. Sie haben mich selber mir gegeben. Ich habe Mut bekommen. Mein Mut stand immer hinter verrammelten Toren und wusste nicht aus noch ein. Sie haben die Tore geöffnet. Sie sind mir ein großer Geber. Ich fange jetzt auch an zu glauben, dass etwas aus mir wird. Und wenn ich das bedenke, dann kommen mir die Tränen der Seligkeit … Sie haben mir so wohl getan. Ich war ein bisschen einsam.“

Dazwischen immer wieder Ottos Briefe aus Worpswede. Sie kommen ihr vor „wie eine Stimme von der Erde und ich selbst bin wie eine, die gestorben ist und in seligen Gefilden weilt und diesen Erdenschrei hört“. Das Zusammenleben der Modersohns war auf Distanz für Paula wenigstens erträglich, wenn sie sich immer wieder allein in ihr geliebtes Bauernhaus-Atelier zurückziehen und dann ungestört „Paula Becker spielen“ konnte, wie sie einmal geschrieben hat. In Paris fiel es ihr nicht so schwer, in Briefe an Otto schwärmerische Liebesbeteuerungen zu drechseln. Aber dann gibt es doch Paulas Klage, wenn sie einem Freund gegenüber über die Jahre der Ehe „im Nebeneinander“ von „Tierquälerei“ spricht, in denen sie sich „als Frau“ nicht erkannt gefühlt hatte. Ein Neffe von Paula, der Psychiater Wulf Becker-Glauch, schreibt in einer Studie sehr empathisch über seine Tante von einer als „persönlichen Mangel erlebten Ehe“. Paula, so schreibt er, „wollte als Frau ein Kind und als Künstlerin ihre Kunst. Da Frau und Künstlerin ein und dieselbe Person waren, wollte sie beides.“ Mit ihrem eigenen Konflikt ging sie vorbildlich um, ohne krank zu werden. In dieser schwierigen Zeit entstehen zahlreiche Werke von großer Kraft und tiefer Selbstaussage. Bis zu ihrer Trennung 1906 hat sie das Menschenmögliche zur Kompensation getan. Hier liegt eine wesentliche Wurzel ihrer Kunst. Otto Modersohn gesteht in seinem Tagebuch, dass in seiner Ehe mit Paula „der Mangel an wahrem Liebesgenuss ein großer Defekt“ gewesen sei. „Aber außerdem: unser Leben ist zu eintönig, philisterhaft geworden. Da leidet Paula sehr darunter.“

Zwischendurch tauchte im Freundeskreis – zuletzt auch in Paris – die schillernde Gestalt des damals sehr gefragten Starsoziologen Werner Sombart auf, dessen sprühendes Temperament Paula offenbar sehr angezogen hat. Im Frühjahr 1906 hat sie ihn sogar gemalt, neben Rilke und Modersohn eines ihrer ganz seltenen Männerporträts. Wenn es überhaupt eine Liebesbeziehung war, dann gewiss eine enttäuschende. Mitte Mai entschuldigte sie sich in einem Brief an Otto Modersohn, dass sie lange nichts von sich hören hat lassen. Der Grund dafür: „Ich bin auf dem Weg. Ich arbeite ungeheuer. Ich glaube, ich bin auf dem Weg.“ Dann bedankt sie sich für die finanziellen Zuwendungen, die Otto auch nicht eingestellt hatte, nachdem Paula ihm die Ehegemeinschaft aufgekündigt hatte. Von einer nachhaltigen finanziellen Perspektive eines Lebensunterhalts in Paris konnte aber nicht die Rede sein, sodass ihr Traum von Eigenständigkeit einer nüchternen Wirklichkeit weichen musste. Paula gibt schließlich den Wunsch nach Trennung auf. Während sie ihrem Ehemann am 3. September 1906 noch schreibt: „Gib mich frei, Otto, ich mag dich nicht zum Manne haben“, folgt kaum eine Woche später die reumütige Bitte: „Wenn Du mich überhaupt noch nicht aufgegeben hast, so komme bald her, dass wir uns versuchen wieder zu finden. … Und ich fühle mich doch ohne Schuld.“ Bernhard Hoetger dürfte es gewesen sein, der ihr dringend geraten hat, die Entscheidung zur Trennung von Modersohn zu revidieren. Hoetger wird es auch sein, der später auf dem Friedhof in Worpswede das Grab Paulas mit einer großen Skulptur von Mutter und Kind gestalten wird, allerdings gar nicht nach Paulas ursprünglicher Vorstellung.

EIN STÜCK HIMMEL

Paulas letztes Lebensjahr 1907 beginnt noch in Paris, wo sie mit Otto den Winter verbracht hatte. Briefe an die Familie sind spärlich, man bereitet sich ja auf die Rückkehr nach Worpswede vor. Paula bedankt sich bei Schwester Milly, die in Basel verheiratet ist und inzwischen ein Kind erwartet, für deren moralische Stütze im abgelaufenen Jahr und spielt auf ihren eigenen Kinderwunsch an: „Möge uns ein gutes Stück Himmel beschieden sein. Dein kleiner, großer Himmel krabbelt jetzt in Dir, Milly, ich mag jetzt nicht des längeren darüber reden. Möge das Gute, das in Euch ist, wieder aufs Neue erstehen zu Eurer und aller Freude.“

Im März ihres letzten Lebensjahres, kurz bevor sie Paris verlassen wird, schreibt sie mit einem Anflug von resignativer Wehmut an Rilke: „Erwarten Sie nur nichts von mir, denn ehe ich etwas bin, das dauert vielleicht noch lange. … Ich möchte ja gern etwas Schönes, man muss nun abwarten, ob der liebe Gott es auch will. Ich glaube, das Beste ist, man geht seinen Weg wie im Traume. … Wenn wir nur alle in den Himmel kommen. Ich glaube ich bin mit meinem Leben zufrieden.“ Rilke spürte in Paulas Krisenjahr 1906, dass sie nach der Trennung von ihrem Mann dringend Geld braucht. Da war er überhaupt der Erste, der ein Bild von Paula Modersohn-Becker gekauft hat, den „Säugling mit der Hand der Mutter“ aus dem Jahr 1903. Ziemlich genau ein Jahr vor der Geburt ihrer Tochter und ihrem eigenen frühen Tod schreibt Paula an die Schwester Milly: „Ich denke jetzt so: wenn der liebe Gott mir noch einmal erlaubt, etwas Schönes zu schaffen, will ich froh und zufrieden sein, wenn ich einen Ort habe, wo ich in aller Ruhe arbeiten kann, und will dankbar sein für das Teil Liebe, was mir zugefallen ist. Wenn man nur gesund bleibt und nicht zu früh stirbt.“

Zu Ostern 1907 kehrten Paula und Otto einigermaßen versöhnt nach Worpswede und damit in ihr früheres Leben zurück. Jetzt endlich erfüllt sich mit Paulas Schwangerschaft auch ihr Wunsch, nicht nur Künstlerin, sondern auch Mutter zu sein. Wie es Paula nach ihrer Rückkehr gegangen ist, hat sie mit zwei knappen inhaltsreichen Sätzen beschrieben: „Mir geht es gut und geduldig. Meine Wärme geht ihre eigenen Wege.“ Für Paulas Mutter war es dann „ein recht himmlischer Himmelfahrtstag“, denn die geliebte Tochter war wieder dort, wo sie nach Ansicht der Familie hingehörte.

Was sie wirklich bewogen hat, umzukehren, kann nur vermutet werden. War es nur die realistische Erkenntnis, nicht die Frau zu sein, die imstande wäre, „alleine zu stehn“, wie sie Clara Rilke-Westhoff schrieb? Oder fällt einem der prophetische Satz aus ihrem Tagebuch vom 26. Juli 1900 ein, den die Nachwelt so oft und gerne zitiert, wenn von Paula Modersohn-Becker die Rede ist: „Ich weiß, ich werde nicht sehr lange leben …“

Am 2. November kommt bei einer schwierigen Geburt die Tochter Mathilde zur Welt.

Die Mutter berichtet am 5. November der Schwester Milly Rohland-Becker in Basel: „Die Badeszene war heut herrlich! Paula liegt in ihren schneeweißen Kissen unter ihren geliebten Gauguins und Rodins.“ Und am 10. November: „Vor Tische gingen Otto, Kurt und ich auf Kurts Wunsch in Paulas Atelier – das durfte sie aber nicht wissen. Da sahen wir ein höchst originelles Blumenstück von Sonnenblumen und Malven, prachtvoll gemalt, und mehrere gute Stilleben, auch die großen Pariser Akte interessierten uns sehr.“

Kurz vor ihrem Tod, als sie im Kindbett lag, arrangierte sie einmal ein paar Früchte wie ein Stillleben auf einer weißen, an Cézannes Stillleben erinnernden Decke: „Das sind meine Märchen“, sagte sie lächelnd dazu. Wie damals allgemein üblich in der besseren Gesellschaft, hatte der Arzt strenge Bettruhe verordnet. Nach achtzehn Tagen ständigem Liegen kommt es am 20. November beim Aufstehen zu einer Lungenembolie, an der Paula wenige Minuten später stirbt. „Wie schade“ – das seien ihre letzten Worte gewesen.

Wenige Wochen vor ihrem Sterben schrieb Paula in einem Brief an die Mutter: „Ich lege meinen Kopf in Deinen Schoß, aus welchem ich hervorgegangen bin, und danke Dir für mein Leben.“

Als Bibelvers zum Begräbnis von Minna Hermine Paula Modersohn geb. Becker ist in den Kirchenmatrikeln von Worpswede am 24. November 1907 ein Vers aus der Offenbarung des Johannes (2,10) verzeichnet: „Sei getreu bis in den Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben.“

Weiterführende Literatur

Paula Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern, hgg. von Günter Busch, Wolfgang Werner und Liselotte von Reinken, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1987

Wulf Becker-Glauch, Paula Modersohn-Beckers Arbeit am Symbol, Pabst Science Publishers, Lengerich 2008

Anne Buschhoff und Wulf Herzogenrath (Hg.), Paula Modersohn-Becker und die Kunst in Paris um 1900, Katalog zur Ausstellung in der Kunsthalle Bremen 2007/08, Hirmer Verlag, München 2007