Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

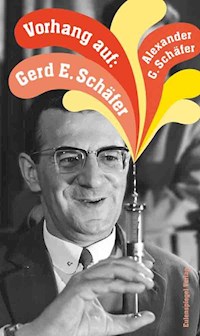

Er war ein vielseitiger Schauspieler, stand in Kabarett und Theater auf der Bühne, drehte Filme. Doch eine Rolle überstrahlte alles und brachte ihm unglaubliche Popularität: Gerd E. Schäfer war "Maxe Baumann", der komische Held aus der Fernsehlustspiel-Reihe. Sohn Alexander hat sich auf die biogra fische Spur des Vaters begeben und erzählt Familien- und Schauspielergeschichten. Und weil der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, ist ein heiteres Erinnerungsbuch entstanden, in dem nicht nur Vater Schäfer, sondern auch Kollegen wie Günter Pfitzmann, Rolf Herricht, Helga Hahnemann oder Wolfgang Gruner ihren Auftritt haben. "Dass 'Maxe Baumann' im Osten immer noch ganz oben auf der Wunschliste steht, ist hauptsächlich Gerd. E. Schäfer zuzuschreiben." SUPERillu

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 272

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

ISBN eBook 978-3-359-50000-1

ISBN Print 978-3-359-02339-5

© 2012 Eulenspiegel Verlag, BerlinUmschlaggestaltung: Buchgut, Berlinunter Verwendung eines Motivs der DEFA-Stiftung/ Jörg Erkens

Eulenspiegel – Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGNeue Grünstraße 18, 10179 Berlin

Die Bücher des Eulenspiegel Verlags erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.

www.eulenspiegel-verlag.de

Alexander G. Schäfer

Vorhang auf:

Gerd E. Schäfer

Entree

Pro

Sommer 1977, ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung des ersten Max-Baumann-Schwanks Ferien ohne Ende. Mein Vater, durch die Titelrolle in aller Munde, war mit seinem Soloprogramm Schäferstündchen an der Ostseeküste unterwegs. Ich durfte, es waren Ferien, diesmal mitfahren.

Da Hotelzimmer, vor allem an der Ostsee, zu DDR-Zeiten rar waren, die Veranstalter überhaupt nur ein bescheidenes Kontingent an Quartieren für ihre Künstler zur Verfügung hatten, bekamen wir eine Ferienwohnung bei Greifswald zugewiesen. Wohnung ist zu viel gesagt, es war eine Schlafkammer mit Waschgelegenheit, Kochplatte, aber ohne Kochgeschirr, Gläser, Teller … Das Wort »Mangelwirtschaft« bekam hier eine völlig neue Bedeutung.

Nachdem wir uns häuslich eingerichtet hatten, machten wir uns auf die Suche nach einem Glas- und Porzellangeschäft, um wenigstens das Notwendigste zu ergattern.

Wir fanden auch ziemlich schnell eines und traten ein. Die Verkäuferin würdigte uns keines Blickes, ließ uns gleich das Motto des Ladens spüren: »Der Verkäufer ist König und nur im aller-, aller-, allerdringendsten Notfall anzusprechen!« Trotz übersichtlichen Sortiments fanden wir nicht das Gewünschte. Der Notfall schien gekommen, und mein Vater fragte todesmutig nach.

Die Verkäuferin, gestört im Einräumen nichtvorhandener Ware, drehte sich in Zeitlupe um, machte eine Miene wie »Wat, wer bist du denn?!«, pfefferte uns ein »Nicht da!« entgegen und wollte sich gerade wieder ihrer Tätigkeit zuwenden, als sie stutzte, sich erneut umdrehte und meinen Vater entgeistert anguckte, nein anstarrte. Man konnte sehen, wie es in ihrem Köpfchen arbeitete.

Mein Vater hakte nochmals nach.

Aber sie schien schon »vom Wahnsinn umjubelt«, denn plötzlich begannen ihre Lippen zu zittern, und ihr Gesicht färbte sich dunkelrot. Mein Vater dachte, sie habe etwas Falsches verstanden, wiederholte seine Frage freundlich zum dritten Mal.

Jetzt gab es für die Frau kein Halten mehr. Die Dämme brachen, der Vulkan spuckte Lava. Sie fing an zu lachen. Erst leise, dann immer lauter werdend.

Wir guckten uns irritiert an und lachten gequält mit. Mittlerweile lachte sie so laut, dass man vermuten konnte, die nichtvorhandenen Gläser zerbrächen gleich (ähnlich wie bei Oskar Matzerath in Grass’ Blechtrommel). Sie wurde immer schriller, je mehr mein Vater – er wollte sie ja beruhigen – auf sie einredete. Es war unheimlich, fast wie in einem »Exorzisten«-Film.

Nur waren wir weder Exorzisten, noch war das hier ein Film.

Zum Glück standen wir schon in der Nähe des Ausganges und konnten flüchten. Aber das Lachen hörten wir noch draußen.

Contra

Meine Mutter, mein Bruder und ich waren bei der Premiere von Hut ab, wenn du küsst, einer Adaption von Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung. Neben Angelika Waller und Alexander Lang spielte mein Vater den Wäschevertreter Blütenrein. Was er als Wäschevertreter zu der Zähmung beigetragen hat, weiß ich nicht mehr, ich war zu dem Zeitpunkt erst sechs Jahre alt. Nur so viel weiß ich, es war wohl nicht gerade ein Oscarverdächtiges Werk. Aber mein Vater hatte eine witzige Rolle.

Das Kino war voll. Wir saßen mittendrin. Der Film fing an, und die Handlung nahm ihren Lauf. Ich begann unruhig zu werden, ein Zeichen dafür, dass ich mich langweilte, da erschien mein Vater auf der Leinwand im weißen Rewatex-Wäschemannkittel. Wir drei waren sehr erfreut ihn zu sehen, aber was sagte ein hinter uns sitzender Mann: »Da ist ja der Doofe schon wieder!«

Pro und contra, das war typisch für das Künstlerleben meines Vaters. Er hat immer polarisiert. Entweder man freute sich, oder man ärgerte sich über ihn. Dazwischen gab es wenig Spielraum. Aber registriert wurde er immer. Das mag an seinem markanten Spiel gelegen haben, an seinem Gestus, an seiner Stimme. Zum Glück liebte, schätzte, verehrte ihn die Mehrheit des Publikums (natürlich nicht alle so euphorisch wie die Verkäuferin aus Greifswald).

Für sie, die Mehrheit, habe ich diese Biografie geschrieben. Für die anderen natürlich auch, aber die werden sie ja eh nicht lesen.

Um es vorweg zu sagen: Alles natürlich aus meiner Sicht, also total subjektiv.

Politisch-geschichtliche Hintergründe – immerhin hat er in zwei Diktaturen und eineinhalb Demokratien gelebt – geraten nur ins Blickfeld, sofern sie für sein Leben wichtig waren. Ich bin schließlich kein Historiker, sondern nur ein liebender Sohn, der stolz auf seinen Vater ist.

Ich will zeigen, wie sein Leben war, will von seinen Auftritten in Theater, Film und Fernsehen erzählen, von seinen Begegnungen mit berühmten Weggefährten und von seinem Glück, vielfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit gewesen zu sein, will berichten, wie er das geworden ist, was er war, und wie ich ihn in Erinnerung habe: voller Eigenarten, meistens voller Witz und Charme.

Denn gelacht hat er viel, viel über sich selbst. Noch mehr über andere. Trotzdem war er ein ernsthafter Mensch. Vor allem, wenn es seinen Beruf betraf. Da verstand er keinen Spaß. Gute Künstler waren für ihn heilig, schlechte Künstler fanden keine Gnade.

Aber nun genug gequasselt, wie mein Vater sagen würde …

»Vorhang auf, Film ab, Mikrofon an …«

Kindheit und Jugend

Dit wird nüscht! Den könn’se varjessen!

Mein Vater wurde an einem Sonntag geboren. Dass er somit zu einem sprichwörtlichen Sonntagskind wurde, kann man, zumindest für den Anfang, nicht behaupten, denn er war ein Frühchen (kein Früchtchen, obwohl es einige Kollegen nach wie vor behaupten) und kam zwei Monate früher als errechnet zur Welt.

Er muss in einem jämmerlichen Zustand gewesen sein. Die Hebamme – das Kind wurde zu Hause geboren – meinte in feinstem Salon-Berlinisch: »Dit wird nüscht! Den könn’se varjessen!«

Aber seine Mutter, meine Oma, ließ sich davon nicht abschrecken, fand ihn einfach nur »goldig«, und das nicht nur, weil er in den sogenannten Goldenen Zwanzigern geboren wurde. Die waren bekanntlich, außer für die Kunst und Kultur, alles andere als golden. Schon gar nicht 1923, dem Geburtsjahr meines Vaters. Zwar gab es nur Milliardäre, es war Inflation, aber da 1 Kilo Brot rund 233 Milliarden Reichsmark kostete, musste man schon Multi-, Multi-, Multimilliardär sein, um sich ein einigermaßen anständiges Leben leisten zu können. So einer muss ein gewisser Wilhelm Kollhoff gewesen sein, denn der meldete am 31. Oktober als erster Rundfunkteilnehmer Deutschlands sein Radio an und zahlte dafür immerhin schlappe 350 Milliarden Reichsmark. Was beweist, es gibt immer wieder Menschen, die für Kunst und Kultur ein paar Milliarden übrig haben.

International war es unter anderem ein Jahr des Leders. Der spätere Modezar Gucci gründete in Italien sein Imperium mit einer Pferdesattlerei, in Ägypten wurde den Forschern die Lederhaut Tutanchamuns zum ersten Mal offenbart, die Kultstätte des runden Leders, das Wembley-Stadion, wurde in London eröffnet, und der äußerst zähe Walt Disney gründete in Amerika seine Disneystudios. Ob das nun der Grund dafür war, dass Martin Gebhardt den ersten Flickflack turnte, ist leider nicht mehr herauszubekommen. Auch nicht, ob die Eröffnung des ersten Tapetenmuseums in Deutschland etwas mit dem ständigen Tapetenwechsel in der Politik zu tun hatte. Denn nicht nur der Finanzkurs war hier aus den Fugen, sondern das gesamte Land. Deutschland hatte sich fünf Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Monarchie immer noch nicht erholt. Linke und Rechte probten erfolglose Aufstände. Dabei taten sich ein gewisser Adolf Hitler und Hermann Göring besonders hervor. Wegen ausbleibender Reparationszahlungen besetzten die Franzosen das Ruhrgebiet. Auch den jungen Freistaat Flaschenhals, ein zwischen Koblenz und Mainz liegender schmaler Landstreifen und 1919 durch einen Vermessungsfehler der Alliierten entstanden, erwischte es dabei, und er verschwand von der Landkarte. Leider gab es zu der Zeit noch kein ausgebautes Informationsnetz, kein Internet, geschweige denn Facebook oder Twitter, so dass es kaum bemerkt wurde und der dramatische Hilferuf »Flaschenhälse aller Länder vereinigt euch« unter den einheimischen Flaschenhälsen verhallte. Nun weiß man nicht, ob meine Oma vielleicht einen Schreck über das plötzliche Flaschenhals-Ende bekommen hatte oder den Franzosen zeigen wollte, dass die Deutschen so einfach nicht unterzukriegen sind. Jedenfalls am Nationalfeiertag der Franzosen, am 14 Juli, kam mein Vater Gerhard Kurt Egilhard Schäfer zur Welt.

Das »E«

Um ein Geheimnis vorweg zu lüften: »Egilhard« steckt hinter dem »E« im Namen meines Vaters. Also nicht Erich oder Egon, wie einige Genossen des Politbüros fälschlicherweise verbreitet haben. Eigentlich sollte er Eginhard heißen. Aber vielleicht war der Beamte schwerhörig oder Legastheniker oder beides. Jedenfalls wurde mein Vater so zu einem scharfen Schwert. So die wörtliche Übersetzung des Namens. Immerhin, eine scharfe Zunge hatte er dann später – auf der Bühne und auch privat.

Diese unfreiwillige Namensänderung scheint erblich zu sein. Ähnliches widerfuhr meinem Sohn Maximilian, der mit drittem Vornamen Tristan heißen sollte, nach meiner Lieblingsoper Tristan und Isolde. Da die Standesbeamtin, wie ich aus sicherer Quelle weiß, weder schwerhörig noch Legasthenikerin war, sondern wohl eher Opern- beziehungsweise liebesunkundig oder einfach nur eine fleißige Kirchgängerin, machte sie aus Tristan Christian. Da kann ich nur froh sein, dass meine Lieblingsoper nicht Fidelio ist, dann wäre wahrscheinlich ein Fidel aus ihm geworden.

Komplizierte Familienverhältnisse

Seine Mutter Erna Schäfer, 1902 in Berlin geboren, war gelernte Sekretärin und Stenotypistin und hatte sich zur Bürovorsteherin in einem Anwaltsbüro in Neukölln hochgearbeitet.

Sein Vater … den gab es nicht. Das heißt, natürlich gab es ihn, aber der war verheiratet. Dummerweise nicht mit meiner Oma. Schuli Löwenthal, Jahrgang 1881, war ein jüdischer Ingenieur aus Bessarabien, den es 1922 beruflich nach Berlin verschlagen hatte.

Bessarabien, ein Gebiet nahe des Kaspischen Meeres und durch viele Hände gegangen – vor allem osmanische, russische, rumänische und deutsche –, gehört heute zu Moldawien. So hatte mein Vater also, was sein Blut betraf, den reinsten Gemischtwarenladen in sich. Ein klarer Fall für Sarrazin.

Meine Oma muss schon immer einen Hang zu älteren Migranten gehabt haben, denn kurzzeitig war sie, knapp sechzehnjährig, mit dem Litauer Leo Jogiches (Jahrgang 1867) zusammen. Die Bebel-festen Sozialdemokraten werden darin den Freund von Rosa Luxemburg und Mitbegründer der KPD wiedererkennen. Dass Leo meine Oma politisch formen wollte, halte ich für unwahrscheinlich. Eher interessierten ihn wohl ihre körperlichen Formen. Und sie hatte einiges zu bieten. Sie war nicht unbedingt als hübsch zu bezeichnen, aber sie war, wie man so sagt, »propper« und hatte Witz und Esprit, wie meine Mutter sich erinnert: »Wenn Erna da war, war es immer lustig!« Das muss auch den Bessarabier Schuli angezogen und auf meine Oma eine ausziehende Wirkung gehabt haben. Er gab aber auch alles, um diese Wirkung zu erzielen, wie mein Vater später erfuhr. Er spielte das volle Programm ab: dass er zwar verheiratet sei und zwei Kinder habe, aber sehr unglücklich und schrecklich einsam, sie natürlich seine große Liebe sei, er sich aber aus religiösen Gründen nicht scheiden lassen dürfe … Meine Oma, jung und naiv, glaubte ihm … bis er weg war. Und nun saß sie da, nein, nun lag sie da und gebar in der Wohnung ihrer Mutter Ida Schäfer in der Prinz-Handjery-Straße (heute Briesestraße) in Berlin-Neukölln gegen 14 Uhr ihren Prinzen.

Berlin-Neukölln war nicht gerade die erste Adresse von Berlin, aber auch nicht die elfte. Es gab einen großen Arbeiteranteil, einigen Mittelstand und auch die Wiegen einiger bekannter Künstlerkollegen standen hier: Helga Piur (Schauspielerin, Zahn um Zahn), Frank Zander (Sänger, Hier kommt Kurt), Achim Strietzel (Kabarettist und Mitbegründer der Stachelschweine), John Stave (Autor, Stube und Küche) und Günter Pfitzmann. Aber dazu später mehr.

Nun war meine Oma also allein. Alleinstehend mit Kind. Nicht ganz, denn sie wohnte mit ihrer gebrechlichen Mutter, einer Soldatenwitwe, und ihrer unter Epilepsie leidenden und dadurch arbeitsunfähigen Schwester Lotte zusammen. Gott sei Dank entpuppte sich Gerdi, wie er liebevoll genannt wurde, der Prophezeiung der einfühlsamen Hebamme zum Trotz als sehr widerstandsfähig und wurde schnell ein richtiger Wonneproppen. Kein Wunder, allein unter Frauen war er natürlich der Hahn im Körbchen.

Aber nun musste der Haushalt neu organisiert werden. Als Erstes zog man in eine größere Wohnung. Meine Oma, die einzige Verdienerin, übernahm neben ihrer bisherigen Tätigkeit als Bürovorsteherin auch noch die Organisation der Kanzleiaußenstelle in Aussig (heute Ústí nad Labem). Das hatte zur Folge, dass sie kaum zu Hause war und ihre Mutter, Oma Ida, Mutterstelle übernehmen musste. Was für sie nicht einfach war. Sie war zwar erst Anfang Fünfzig, da fangen heutzutage vielfach Frauen überhaupt erst an, über Familienplanung nachzudenken, aber gesundheitlich war sie nicht die Stärkste.

Auch hatte sie sich noch um ihre kranke Tochter Lotte zu kümmern, deren Anfälle sich häuften. Bahnte sich so ein Epilepsie-Anfall an, schrie Oma: »Lotte hat wieder einen Anfall!« »Und schon schmissen wir uns alle, damit sie sich nicht selbst verletzte, auf Lotte, wie die Clowns im Zirkus, und ich oben drauf, bis sie sich entkrampfte«, berichtete mein Vater. Später, als es schlimmer wurde, kam sie ins Heim, wo sie auch, kaum dreißig Jahre alt, starb.

Aber das größte Problem bei der Erziehung ihres Enkels war für Oma Ida: Sie war, wie alle Omas, viel zu milde und ließ ihm (fast) alles durchgehen. Das nutzte Gerdi, je älter er wurde, schamlos aus. Vorausgesetzt, er war da. Denn ab dem dritten Lebensjahr wurde sein Hauptaufenthaltsort, wie für fast alle Kinder dieser Zeit, die Straße.

Das Leben ist Kampf

»Guck dir die Bilder von Zille an oder lies Alex Weddings Ede und Unku, dann weißt du, wie es in den zwanziger Jahren bei uns auf der Straße zuging«, sagte mein Vater, wenn wir über seine Kindheit sprachen. Dort und auf den Höfen spielte sich das eigentliche Leben ab. Hier herrschte das Gesetz der Stärke. Es gab Kämpfe, richtige Schlachten um die Vorherrschaft in der Straße, in der Region. Die waren manchmal nicht weniger brutal als die Schlägereien von Kommunisten und Nazis, die in dieser Zeit an der Tagesordnung waren. »Man zog mit Knüppeln und Latten, in die extra Nägel reingeschlagen wurden, durch die Straßen und prügelte sich, bis die Gegner blutig und hinkend zurückwichen.« Es hatte etwas von West Side Story, und noch mehr von der heute üblichen Politkultur. Denn ständig wechselten die Verbündeten. Heute war man mit der einen »Straßen-Partei« zusammen, morgen mit der anderen. Und keiner verlor darüber ein Wort. Im Gegenteil, man tat so, als wäre es nie anders gewesen. Mein Vater: »Trotz der Verbissenheit, die wir Kinder an den Tag legten, rannte man, wenn man Hunger bekam, schnell schon mal mitten im Kampf nach Hause, rief nach oben: ›Oma, schmeiß mal ne Stulle runter!‹ Und nachdem diese dann angesegelt kam, rannte man zurück zum Kriegsschauplatz. Dabei musste man aufpassen, dass man nicht in die Hände der Feinde geriet. Wurde man erwischt, konnte es passieren, dass man zur Strafe Pferdeäpfel essen musste.« Genug davon lagen auf der Straße, da zu der Zeit auf ein Auto mindestens hundert Pferdefuhrwerke kamen. Glücklicherweise wurde er nie erwischt. Behauptete er zumindest.

»Es war wohl die Schule meines Lebens! Nicht aufzugeben, mit Niederlagen und Ungerechtigkeiten klarzukommen und immer wieder aufzustehen, das lernte ich hier ziemlich schnell. Charaktereigenschaften, die ich später vielfach im Beruf benötigte. Trotz allem, es war eine schöne Zeit.« Die nahm jäh ein Ende.

Herr Schäfer gibt uns die Ehre

Mein Vater wurde im April 1929, mit knapp fünfeinhalb, eingeschult. Und das Grauen begann. Nicht, dass er nicht gern lernte. Er konnte schon im Alter von vier Jahren lesen, und wissbegierig war er auch, aber mit den Lehrern, den Obrigkeiten, kam er nicht zurecht. War er es doch auch von Hause her nicht gewohnt. Seine Oma Ida und seine Mutter konnte Gerdi mit seinem charmanten Lächeln und seinem Lockenköpfchen um den Finger wickeln. Aber seine Lehrer? Höchstens um den Rohrstock. Damals gab es noch die Prügelstrafe. Und nach eigener Aussage wurde er öfter dazu eingeladen. »Entweder musste man die Hände ausgestreckt nach vorn halten, damit der Lehrer mit dem Lineal auf die Finger schlagen konnte, oder man legte sich über die Schulbank, der Hosenbund wurde straffgezogen, damit er eng anlag, und dann ging es los. Da halfen auch nicht die schmerzlindernden Tricks, wie Hände eincremen oder Heftdeckel in die Hose stecken. Wenn das bemerkt wurde, gab es gleich mehr.«

Kein Wunder also, dass er mit immer weniger Lust die Bildungsanstalt besuchte. Und so ging er ab dem dritten Schuljahr nur noch jeden zweiten, manchmal nur jeden dritten Tag zur Schule. Lieber verbrachte er seine Zeit im nahegelegenen Schwimmbad Hasenheide. Dort saß er oft stundenlang, beobachtete die Badenden und las Abenteuergeschichten über Lederstrumpf oder John Kling. Natürlich wusste seine Oma davon nichts. Aus heutiger Sicht ein klarer Fall für die Nanny. Wenn er nach solchen Auszeiten wieder mal die Schule besuchte, wurde er von den Lehrern meistens ironisch mit den Worten »Ah, der Herr Schäfer gibt uns die Ehre« begrüßt, bevor es wieder Prügel setzte. Trotz der Gastaufenthalte in der Grundschule schaffte er es 1933 auf das Walther-Rathenau-Gymnasium.

Neue Schule, neues Glück

Hier gab es nun ganz andere Lehrer, Studienräte und Professoren, die einen weniger mit Schlägen, dafür mehr mit Wissen verletzen konnten. Sie faszinierten meinen Vater.

Vor allem Deutschlehrer Dr. Schmitz. Und der nicht nur aus fachlicher Sicht. Dr. Schmitz hatte eine Eigenart, die sogar für heutige Verhältnisse ein Kuriosum darstellen würde und bestimmt bei Stern TV oder Lanz, mindestens bei Brisant oder Explosiv Erwähnung finden würde. Das hatte mit seiner Kleidung zu tun.

Damals kamen die Lehrer jeden Tag im Anzug, mit weißem Hemd und steifem Kragen, dem sogenannten Vatermörder, mit Weste, Binder oder Fliege ausgestattet, in die Schule. Jeden Tag musste ein sauberes Hemd her. Es musste also viel gewaschen werden. Aber Dr. Schmitz? Er wusch sie nicht. Er warf sie einfach weg und kaufte neue.

Besonders der Unterricht in Fremdsprachen interessierte meinen Vater. Französisch und Latein. Vielleicht kam da sein Vielvölkerblut zur Geltung. Sprachen waren seine Passion. Auch später. So lernte er, als mein Bruder in der Schule das Fach Russisch bekam, die Sprache mit und konnte die Vokabeln abhören. Sehr zum Leidwesen meines Bruders, denn das Vokabelabfragen mit meinem Vater endete meistens in akustisch donnernden Vorträgen über Fleiß und immer tränenreich. Für meinen Bruder!

Günter »um’e Ecke«

Meine Oma wechselte 1935 die Kanzlei und bekam mehr Gehalt. So zogen alle drei, Lotte war schon verstorben, nochmals um. Diesmal in eine schöne Dreizimmerwohnung am Landwehrkanal. Hier war es ruhiger, und es gab sogar eine eigene Toilette.

Mein Vater hatte in der Zwischenzeit seine Halbstarkenphase überwunden und sich zum Stubenhocker entwickelt. Er las stapelweise Bücher, fertigte darüber akribisch Listen und Rezensionen an. Mangels Bewegung und der Kochkünste meiner Oma hatte er etwas Babyspeck angesetzt, und der Hausarzt meinte, etwas Bewegung könne nicht schaden. Nun war mein Vater nie sportlich, nicht einmal sportinteressiert, und so entdeckte er, ungern, das Spazierengehen. Da er nicht dauernd von seiner Oma überwacht werden wollte, ging er auf den nahegelegenen Sportplatz und drehte dort unzufrieden seine Runden. Sozusagen Nordic Walking für Arme. Ohne Stöcker. Dabei wurde er von einem Jungen, der ebenfalls seine Runden drehte, aber rennend und zufrieden, mehrfach überholt. Beide kannten sich aus der Schule, und so kamen sie, wie es bei Kindern üblich ist, schnell ins Gespräch, und, um es abzukürzen, es entwickelte sich daraus eine lebenslange Freundschaft zwischen meinem Vater und Günter Pfitzmann.

Günter wohnte mit seinem alleinstehenden Vater, Berlinisch gesagt, »um’e Ecke«, so dass sie sich auch außerhalb des Sportplatzes trafen. Der Vater, schwer magenkrank, nahm, um über seine Krankheit hinwegzukommen und natürlich nur aus rein medizinischen Gründen, öfter Hochprozentiges zu sich. Noch öfter vergriff er sich dabei in der Dosis und ließ seinen Kummer darüber an Günter handfest aus, der dann notgedrungen zu seinem Freund Gerhard flüchtete und dort auch übernachtete. »Hier war es gemütlich und sehr herzlich, wie ich es nicht kannte«, erzählte Günter mir später. »Wenn ich da schlief, unterhielten wir uns immer bis tief in die Nacht und machten Pläne für die Zukunft. Komischerweise hatten wir beide keine Ambitionen, ins Künstlerische zu gehen. Ich wollte Sportlehrer werden, dein Vater Anwalt.«

Begegnung mit einem Gott

Das änderte sich schlagartig, zumindest bei meinem Vater. Meine Oma hatte nämlich von einem Bühnenarbeiter als Bezahlung für eine Rechtsauskunft Theaterkarten erhalten und wollte mit ihrem Sohn dort hingehen.

Zum Theater hatte Gerhard bisher ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits interessierte es ihn, schon wegen der Kinostars, die dort auftraten. Andererseits erinnerte es ihn an seinen Eklat auf dem Gymnasium. Dort wurde eine Schulaufführung von Schneewittchen und die sieben Zwerge einstudiert, und er sollte die tragende Rolle des siebten Zwerges spielen. Sollte! Denn während der Generalprobe fiel ihm der Papp-Sarg samt des darin schlummernden Schneewittchens auf die Füße, so dass er humpelnd und das Schneewittchen mit Kopfschmerzen die Bühne verließen und er zur Premiere nur noch der achte Zwerg, der Ersatzzwerg war. Ein traumatisches Erlebnis, wie man sich vorstellen kann.

Aber es half nichts, meine Oma sagte: »Ins Theater.« Also ging es ins Theater.

Zum ersten Mal. Und nicht in irgendein Theater! In eines der besten Theater überhaupt, ins Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Was gesehen wurde? Nein, nicht Faust, auch nicht Der zerbrochene Krug, sondern ein Kinderstück um Zauberer Plimplamplini. »Mit echten Pferden!«, wie mein Vater meinem Bruder und mir Jahrzehnte später noch vorschwärmte. Sie wurden über eine lange Brücke, mit der das Theater und der Fundus verbunden waren, auf die Bühne geführt.

Nach der Vorstellung durfte er sie, da meine Oma und er von besagtem Bühnenarbeiter unerlaubterweise hinter die Bühne geholt wurden, sogar streicheln. Das war noch nicht der Höhepunkt. Denn wen sah er da hinter der Bühne? Messias? Gott? Fast, den Theatergott schlechthin: Gustaf Gründgens. Vor kurzem zum Generalintendanten berufen, war er im Begriff, seine tägliche Runde durchs Haus zu machen. Gründgens war eine Berühmtheit wie heutzutage Til Schweiger oder Dieter Bohlen, und mein Vater erkannte ihn sofort, musste sich aber auch gleich verdünnisieren, denn er durfte sich ja gar nicht dort aufhalten. Doch der kurze Augenblick muss gereicht haben. Der Theatervirus hatte ihn befallen. Für ihn stand nun fest: Ich gehe so schnell wie möglich von der Schule ab und … werde wie Gustaf Gründgens!

Mit zwölf! Meine Oma, immer offen für Neues und praktisch veranlagt, meinte nur: »Wenn es dein Wunsch ist, bitte sehr. Aber lass dich doch erst einmal testen. Damit wir planen können und wissen, dass du später auch Generalintendant wirst und dich und uns ernähren kannst.« Das erschien selbst meinem enthusiasmierten Vater einleuchtend. So besorgte man sich die Bedingungen zur Aufnahme in die Schauspielschule, und mein Vater fing an zu üben. Erst allein, dann mit tatkräftiger Unterstützung. Seit geraumer Zeit nämlich hatte meine Oma einen neuen Lehrling, eine gewisse Margarete, die nur Grete genannt wurde. Die beiden Frauen freundeten sich an, und Grete war bald Dauergast im Hause Schäfer. Sie war eine aufgeschlossene, gutmütige Frau, liebte die Literatur und vergötterte das Theater. Mein Vater konnte sie leicht überreden, mal als Souffleuse, mal als Publikum für seine erarbeiteten Rollen zu fungieren. Mit Feuer im Herzen und Schaum vor der Schnauze spielte er ihr die altersgerechten Rollen wie Egmont, Clavigo, Fiesco vor. So gerüstet, bewarb er sich an der Schule und fiel – natürlich – durch. Grete, die ihn begleitet hatte, meinte: »Deine Zeit kommt noch.« Und das war nicht nur so dahin gesprochen. Nein, sie glaubte fest an ihn. Das möchte aber auch sein. Schließlich wurde sie knapp fünfundzwanzig Jahre später seine Schwiegermutter.

Der Superfan

Mein Vater steckte die Niederlage gelassen weg. Gelassenheit bei vermeintlichen Rückschlägen, beruflich und privat, war eine seiner großen Stärken. Auch später. Da nannte er es dann »Gottvertrauen«.

Seine Neigung zum Theater hatte sich in der Zwischenzeit zugunsten des Kinos verschoben. Mit Halmafiguren spielte er lautstark, alle Stimmen nachahmend, die in der Nachmittagsvorstellung gesehenen Filmszenen nach. Es gab viel nachzuspielen, das Kino war in der Zeit der Renner, und er besuchte es oft. Wenn man vermutet, der spätere Komiker habe vor allem für Heinz Rühmann, Theo Lingen, Hans Moser geschwärmt – Irrtum. Für sie hatte er nur ein müdes Lächeln übrig. Seine Götter waren die großen Charakterdarsteller Emil Jannings, Werner Krauss und Heinrich George. Und noch entscheidender waren die Göttinnen: Camilla Horn, Anny Ondra, Lilian Harvey. Seine Obergöttin war aber Magda Schneider, Romys und Sissis Mutter. Die wurde später nur von Ilse Werner in Wir machen Musik getoppt. Mein Vater entwickelte sich zu einem Superfan von Magda Schneider. Ähnlich wie die Teenies bei DSDS. Er sammelte alle Zeitungsausschnitte über sie, legte Ordner an. Die Kinoprogramme mit ihren Bildern waren Heiligtümer. Einmal wagte es meine Oma, ihre Seidenstrümpfe auf eines der Programmhefte zu legen. Mein Vater sprach zwei volle Tage nicht mit ihr, so empört war er. Der Höhepunkt dieser Fan-Manie war erreicht, als er einen ganzen Tag, im Winter, bei klirrender Kälte, vor ihrem Haus in Berlin Charlottenburg stand, nur um einen Blick zu erhaschen. Er erkältete sich dabei und musste drei Wochen das Bett hüten. Zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass Magda Schneider zu der Zeit gar nicht in Berlin weilte. »Danach war ich nicht mehr so verrückt, aber geträumt habe ich noch lange von ihr, nein, von uns.«

»Lass dich nicht besoffen machen!«

Inzwischen waren die Nazis an der Macht. Wie fast jeden Jugendlichen – leider nicht nur Jugendlichen – beeindruckte das ganze Spektakel anfangs meinen Vater: »Man war fasziniert von den Fackelumzügen, den Fahnen, den Aufmärschen, der aggressiven Redeweise Hitlers und Goebbels’. Der Inhalt interessierte weniger (auch damit war er nicht allein). Es war einfach ein großes Theater! Wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, wer weiß, was aus mir geworden wäre!« Denn meine Oma, durch ihren Beruf und den Umgang mit Anwälten im Zwischen-den-Zeilen-lesen und Zuhören geschult, erkannte schnell die Manipulation, den Irrsinn und Hass hinter der Fassade. Sie mahnte meinen Vater immer wieder: »Lass dich nicht besoffen machen! Höre ihnen genau zu und überlege, cui bono. Wem nützt es! Die, die jetzt freudig ›Heil‹ rufen, werden später vor Entsetzen schreien!« Ach, hätten doch mehr Menschen solch eine weitsichtige Mutter gehabt …

Ende 1935 wurden die Nürnberger Gesetze erlassen, mit denen jüdische Mitbürger in Voll-, Halb- und Vierteljuden klassifiziert wurden. Alle Deutschen hatten einen sogenannten Ariernachweis zu erbringen. Für meinen Vater, der ja auch »jüdisches Blut« hatte, war es ein Problem. Eigentlich. Denn glücklicherweise stand auf dem Geburtsschein: Vater unbekannt. So konnte man erst einmal aufatmen. Dachte man, bis er seine Mutter vom Alexanderplatz, sie arbeitete dort in der Nähe, abholte. Eine Arbeitskollegin musterte ihn scheel und bemerkte, er sähe so jüdisch aus. Was immer das heißen mochte, für meine Oma war es ein Alarmsignal. Es musste etwas getan werden, und zwar umgehend. Aber wegziehen? Und wohin? Außerdem konnte sich dort Ähnliches abspielen. Nein, sie brauchte etwas Offizielles. Einen wasserdichten Ariernachweis.

Nun gab es da einen Arbeitskollegen, der meiner Oma sehr zugetan war. Er war etwas älter (was sonst) und verheiratet (natürlich), aber kinderlos und … arisch. Dem vertraute sie sich an, fragte ihn, ob er nicht Gerhard als seinen Sohn angeben könne. Er müsse nicht für ihn aufkommen, nichts für ihn bezahlen oder seinen Namen hergeben. Er müsse ihn nur pro forma als seinen Sohn anerkennen. Der Arbeitskollege wollte helfen, hatte aber große Angst. Was wäre, wenn es herauskäme? Zuchthaus mindestens wäre ihm sicher. Er lehnte ab, wollte nichts mehr davon hören. Aber meine Oma ließ nicht locker. Schließlich kam ihr ein glücklicher, für ihn aber unglücklicher Umstand zu Hilfe. Er wurde sterbenskrank, und so unterschrieb er, sozusagen auf dem Totenbett, die für meinen Vater so wichtigen Papiere. Kurze Zeit später starb Paul Miersch. Und mein Vater war gerettet. Vorerst.

Kompromisslose Freundschaft

Die sogenannte Volksseele kochte, dank der zynischen Propaganda, immer höher gegen jüdische Mitbürger. Neue Verbote, neue Schikanen wurden ausgedacht, um ihnen das Leben schwerzumachen und sie aus der Gesellschaft auszugrenzen. Auch Zusammenkünfte von Juden und Nicht-Juden sollten unterbunden werden, Drohungen und Einschüchterungen waren an der Tagesordnung.

Meine Oma aber, die Freundschaften fast ausschließlich in jüdischen Kreisen pflegte – viele Juristen dieser Zeit waren jüdischer Herkunft –, wäre nicht meine Oma, wenn sie sich davon hätte abhalten lassen. Natürlich musste sie vorsichtig sein. Wusste sie doch, dass Verleumdungen, Denunziationen überall lauerten und man mit einem Bein im KZ Sachsenhausen bei Berlin stand. Von diesem Lager hatte sie schon gehört und auch, wie schnell man dort landen konnte. Außerdem, was würde aus ihrem Sohn und ihrer Mutter werden, wenn sie ausfiel? Trotzdem, sich etwas vorschreiben lassen? Nicht zu helfen, nicht zu unterstützen, wo man konnte? Niemals!

Sie lernte in der Zeit den Anwalt Moses Kamerman kennen. Natürlich war auch er älter, aber dafür diesmal verwitwet, und hatte zwei Kinder. »Aaron und Judith waren zwei schöne, intelligente Kinder, mit großen dunklen ausdrucksstarken Augen«, erzählte mein Vater. Onkel Kamerman, so nannte er ihn, wohnte mit seinen Kindern in Dahlem, verbrachte aber die meiste Zeit bei meiner Oma. Heute würde man »Patch-work-Family« dazu sagen. Sie verstanden sich alle sehr gut, und Onkel Kamerman war für meinen Vater sozusagen Vaterersatz.

»Er war sehr belesen, konnte mehrere Sprachen sprechen und schreiben und bestärkte mich, mir profundes Wissen anzueignen. Bacons ›Wissen ist Macht‹ war sein Leitspruch!«

Dann kam das Jahr 1938, der traurige, aber nur vorläufige Höhepunkt der Judenverfolgung: die sogenannte Reichspogromnacht oder auch »Reichskristallnacht«. Auch Kamerman sollte verhaftet werden, und nur durch eine abenteuerliche Flucht über die Höfe konnte er sich vor den Nazi-Schergen retten. Plötzlich, in der Nacht, tauchte er bei meiner Oma auf, und obwohl sie sich großer Gefahr aussetzte, versteckte sie ihn. Die beiden Kinder waren bei einer Tante untergekommen. Mein Vater dazu: »Es wurde nur geflüstert, und wenn es klingelte, musste Onkel Kamerman auf allen Vieren auf den Balkon kriechen!« Nach drei Tagen, als sich die Lage etwas beruhigt hatte, verschwand er. Er wollte mit den Kindern nach England zu seinem Bruder flüchten. Ob er es geschafft hat? Meine Oma, mein Vater haben nie wieder etwas von ihm gehört.

Kaufmannslehre

1939 beendete mein Vater die Schule. Was nun? Nochmals als Schauspieler probieren? Später vielleicht, lieber erst einmal Literatur studieren, beschloss er. Aber mit einem Ariernachweis auf wackeligen Füßen an eine Uni? Meiner Oma erschien das zu gefährlich, waren doch die Kontrollen dort streng. Also erst einmal abwarten und Tee trink…nein, erst einmal eine Lehre beginnen. Vielleicht ist bis dahin »der Quatsch«, wie meine Oma immer sagte, ausgestanden.

Wie der Zufall so spielt, vor allem bei Sonntagskindern, kannte sie jemanden in der Einkaufsgesellschaft der deutschen Konserven-Industrie. Die suchten Lehrlinge. Es war nicht gerade ein Traum, aber doch solide. Da der Sohn mittlerweile im Frauenhaushalt das Geld verwaltete und darin eine gewisse Begabung bewiesen hatte, war es erst einmal ein Anfang. So wurde mein Vater am 1. Januar 1940 als kaufmännischer Lehrling eingestellt.

Krieg

Not oder Elend

1942 kam das Unvermeidliche. Er wurde zum Wehrdienst gezogen. Für meinen Vater kam es zur rechten Zeit, denn das »Damoklesschwert der jüdischen Herkunft« schwebte mehr denn je über ihm. Die Repressalien gegen Juden waren zu der Zeit auf ihrem vorläufigen Höhepunkt angelangt. Nicht nur, dass sie jetzt, die ja ständig im Fadenkreuz standen, auch noch das Fadenkreuz sichtbar auf der Kleidung in Form eines gelben Davidsterns tragen mussten. Anfang des Jahres beschloss man auf der berüchtigten Wannsee-Konferenz die »Endlösung der Judenfrage«. Was das bedeutete, dafür brauchte man kein Rembrandt zu sein, um es sich auszumalen. Nicht auszudenken, wenn sich herausstellen sollte, dass sein »Ariernachweis« erschlichen war. Da aber Juden nicht eingezogen wurden, kam die Einberufung so einer »arischen Legitimation« gleich.

Nun wird mancher Leser denken, toll, da hat er ja Not gegen Elend getauscht. Schließlich war seit 1939 Krieg. Es ist wohl seiner Jugend zuzuschreiben, dass sich mein Vater darüber keine Gedanken gemacht und sogar über die Einberufung gefreut hat. Schließlich entkam er dem stupiden Kaufmannsbüro. »Ich wollte wie alle jungen Menschen dahin, wo etwas los war, am Brennpunkt des Geschehens sein. Das war nun mal nicht die Amtsstube, sondern die Front. An Verwundung oder Tod habe ich, glaube ich, überhaupt nicht gedacht.«

Die begeisterten Frontberichte von den lockeren Siegen der Wehrmacht machten ihn neugierig auf das Soldatenleben. Es sah ja alles auch so spielerisch aus in den »Wochenschauen«. Lachende Soldaten, die Spaß an endlosen Fußmärschen und am Schleppen der kiloschweren Munition hatten, eine fröhliche Bevölkerung, die den »Befreiern« die Zerstörungen ihrer Wohnstätten nicht übelnahm, sondern sie voller Dankbarkeit mit Blumen begrüßte. Und dazu jede Menge Frauen, die sich an die Hälse der noch so schmutzigen Soldaten schmissen. Was meinen spätpubertären Vater besonders beeindruckte. »Ich sah mich schon in Paris, im Café am Champs-Élysées sitzend, Balzac und Zola im Original lesend und mit den französischen Frauen schäkernd.«

Tatsächlich ging es Richtung Polen zur Grundausbildung.

Grundausbildung hieß und heißt, man erlernt in kürzester Zeit, was absoluter Gehorsam – auch einfach »Klappe halten« genannt – und gnadenlose Humorlosigkeit bedeuten und wie die teilweise undefinierbaren Laute, von den Oberen als Befehle tituliert, richtig zu deuten sind. Auch bekommt man Unterricht in der Anatomie des Menschen. Dass zum Beispiel eine Lunge auch noch funktionieren kann, wenn sie einem heraushängt, und dass Füße sich nach einem Fünfzigkilometermarsch gefühlt um das Zehnfache verbreitern können. Kurz, man erlernt alles, was ein Soldatenherz begehrt. Begehren soll!