49,99 €

Mehr erfahren.

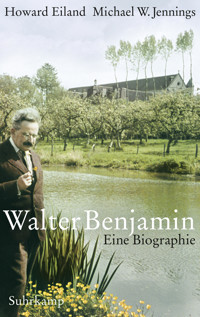

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im ersten Satz erklärt dieses umfassende, facettenreiche Porträt Walter Benjamin zu einem »der wichtigsten Zeugen der europäischen Moderne«. Damit ist das Programm des Buches vorgegeben: Detailliert wird der Zeuge in seinen Suchbewegungen verfolgt, wie er in herausragender und parteiischer Form den Geist seiner Zeit artikuliert, schwankend zwischen Jugendbewegung, Zionismus, Marxismus und Messianismus. Benjamins Hoffnung, einmal »erstrangiger Kritiker der deutschen Literatur« zu werden, erfüllte sich zu Lebzeiten nicht. Subjektive Dispositionen und objektive Verhältnisse drängten diesen Autor zunehmend in eine randständige, wenngleich von Freunden und Bewunderern geachtete Existenz. Wirtschaftliche Not, Verfolgung und Flucht prägten seine letzten Lebensjahre.

Die Auseinandersetzungen um die Deutungshoheit über Benjamins Werk (und Leben) setzten bald nach Kriegsende ein: Wer vollstreckte das Testament in seinem Sinne - Theodor W. Adorno oder Hannah Arendt? Gershom Scholem oder die Neomarxisten Berliner Prägung? Oder gar die Studentenbewegung?

Die nun endlich in deutscher Sprache vorliegende, vielgerühmte und reich bebilderte Biographie verarbeitet sämtliches verfügbare Material in einer der Objektivität verpflichteten Weise und stellt auch die unterschiedlichen Haltungen zu Benjamin auf den Prüfstand.

Sie gilt schon jetzt als Standardwerk.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1538

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Howard Eiland und Michael W. Jennings

Walter Benjamin

Eine Biographie

Aus dem Englischen von Ulrich Fries und Irmgard Müller

Suhrkamp

Für Elizabeth, Dorothea, Matthew und RudolphUnd für Sarah und Andrew

Übersicht

Cover

Titel

Widmung

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Widmung

Inhalt

Einführung

1 Eine Berliner Kindheit. 1892-1912

2 Metaphysik der Jugend. Berlin und Freiburg, 1912-1914

3 Der Begriff der Kritik. Berlin, München und Bern, 1915-1919

4 Wahlverwandtschaften. Berlin und Heidelberg, 1920-1922

5 Ein akademischer Nomade. Frankfurt, Berlin und Capri, 1923-1925

6 Ein Intellektueller in der Weimarer Republik. Berlin und Moskau, 1925-1928

7 Der destruktive Charakter. Berlin, Paris und Ibiza, 1929-1932

8 Exil. Paris und Ibiza, 1933-1934

9 Die Pariser Passagen. Paris, San Remo und Skovsbostrand, 1935-1937

10 Baudelaire und die Straßen von Paris. Paris, San Remo und Skovsbostrand, 1938-1939

11 Der Engel der Geschichte. Paris, Nevers, Marseille und Port Bou, 1939-1940

Epilog

Ausgewählte Bibliographie

Verzeichnis der Siglen

Bildnachweise

Dank

Register

Anmerkungen

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Einführung

Der jüdisch-deutsche Literaturkritiker und Philosoph Walter Benjamin (1892-1940) gilt heute allgemein als einer der wichtigsten Zeugen der europäischen Moderne. Trotz seiner kurzen Schaffenszeit – sein Leben fand auf der Flucht vor den Nazis an der spanischen Grenze ein frühes Ende – hinterließ er ein in seiner Tiefe und Vielseitigkeit erstaunliches Werk. In den Jahren seiner »Lehrzeit in deutscher Literatur«, wie er es nannte, legte Benjamin bleibende Studien zur Kunstkritik der Romantik, zu Goethe und zum barocken Trauerspiel vor und erarbeitete sich in den Zwanzigerjahren seinen eigenen Platz als kritisch urteilender Befürworter jener radikalen Kultur, die sich in der Sowjetunion entwickelte, wie auch der Avantgarde, die die literarische Szene in Paris beherrschte. In der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre stand er im Zentrum vielfältiger Entwicklungen, die heute als Kultur der Weimarer Republik zusammengefasst werden. Gemeinsam mit Freunden wie Bertolt Brecht und László Moholy-Nagy trug er dazu bei, eine neue Perspektive des Sehens zu etablieren – einen avantgardistischen Realismus –, die sich von den orthodoxen Normen der Kunst und Literatur im deutschen Kaiserreich zu befreien suchte. In dieser Phase, als Benjamin erste Anerkennung für seine Schriften fand, hegte er die nicht ganz unbegründete Hoffnung, einmal »le premier critique de la littérature allemande«1 zu werden. Er war es auch, der zusammen mit seinem Freund Siegfried Kracauer erstmals die populäre Kultur zum Gegenstand seriöser Untersuchung machte. Benjamin schrieb Essays über Kinderliteratur, Spielzeuge, Wetten, Graphologie, Pornographie, Reisen, Volkskunst, Lebensmittel, die Kunst von Randgruppen wie die der Geisteskranken und über eine Vielzahl von Medien, wie Film, Radio, Fotografie und die Regenbogenpresse. In den letzten zehn Jahren seines Lebens, von denen er die meisten im Exil verbrachte, entstanden viele seiner Schriften als Ableger des Passagen-Werks, einer Kulturgeschichte des aufkommenden städtischen Warenkapitalismus in Frankreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Obwohl das Passagen-Werk ein monumentaler »Torso« blieb, führten die darin enthaltenen Untersuchungen und Überlegungen zu einer Reihe bahnbrechender Studien, so die bedeutende ›Polemik‹ von 1936, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«; so auch die Essays über Charles Baudelaire, denen dieser Dichter seine Stellung als repräsentativer Schriftsteller der Moderne verdankt. Aber Benjamin lässt sich nicht auf seine Rolle als herausragender Kritiker und revolutionärer Theoretiker einschränken: Er hinterließ ein substantielles Œuvre im Grenzbereich von Fiktion, Reportage, Kulturanalyse und Memoiren. Sein »Montage-Buch« von 1928 Einbahnstraße und besonders Berliner Kindheit um Neunzehnhundert – nur Ersteres wurde zu seinen Lebzeiten veröffentlicht – sind moderne Meisterwerke. Im Grunde widersetzen sich viele Werke Benjamins einer eindeutigen Zuordnung in traditionelle Gattungsschemata. Unter seinen längeren oder kürzeren Prosawerken finden sich Monographien, Aufsätze, Kritiken, Sammlungen philosophischer, historiographischer und autobiographischer Vignetten, Hörspiele, von ihm edierte Briefe und andere literarhistorische Dokumente, Kurzgeschichten, Dialoge wie Tagebücher. Darüber hinaus hat er aber auch Gedichte, Übersetzungen französischer Prosa und Poesie und Tausende fragmentarischer Überlegungen von unterschiedlicher Länge und Bedeutung hinterlassen.

Die auf den Seiten seiner Werke so verdichtet evozierten »Bildwelten«2 werfen Licht auf die turbulenten Anfangsjahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Aufgewachsen in einer assimilierten, wohlhabenden jüdischen Familie im Berlin der Jahrhundertwende, war Benjamin ein Kind des deutschen Kaiserreichs. Seine Aufzeichnungen sind voller Erinnerungen an die vom Kaiser so geliebte monumentale Architektur. Aber er war auch ein Kind der explosiven urbanen kapitalistischen Moderne; Berlin war um 1900 Europas modernste Stadt, in der man überall auf neue technische Errungenschaften stieß. Als junger Mann opponierte er gegen Deutschlands Beteiligung am Ersten Weltkrieg; er entzog sich dem Wehrdienst und verbrachte in der Folge die meiste Zeit des Krieges in der Schweiz – dennoch durchziehen Visionen von Krieg und »Vernichtungsnächten«3 sein Werk. Im Laufe der knapp anderthalb Dekaden der Weimarer Republik erlebte Benjamin zunächst in den Nachkriegsjahren den blutigen Konflikt zwischen der radikalen Linken und der radikalen Rechten, dann die verheerende Hyperinflation in den frühen Jahren der jungen Demokratie und schließlich die lähmende Fragmentierung der politischen Strukturen in den späten Zwanzigerjahren, die 1933 schließlich zur Machtergreifung Hitlers und der Nationalsozialisten führte. Wie fast alle bedeutenden deutschen Intellektuellen dieser Zeit floh Benjamin im Frühjahr 1933 aus Deutschland – und konnte niemals wiederkehren. Die letzten sieben Jahre seines Lebens verbrachte er in Paris, isoliert und fast mittellos, während die Möglichkeiten, seine Arbeiten zu veröffentlichen, immer dürftiger wurden. Es sollte sich bewahrheiten, dass es »Orte [gibt], an denen ich ein Minimum verdienen und solche, an denen ich von einem Minimum leben kann, aber nicht einen einzigen, auf den diese beiden Bedingungen zusammen zutreffen«.4 In der letzten Periode seines Schaffens musste er erleben, wie der Schatten des kommenden Krieges sich über ganz Europa ausbreitete.

Warum spricht Benjamins Werk mehr als siebzig Jahre nach seinem Tod immer noch so unwiderstehlich sowohl den Laien wie den Gelehrten an? Da ist zuallererst die Kraft seiner Ideen: Sein Werk hat unser Verständnis für viele bedeutende Schriftsteller neu geformt, unser Verständnis von den Möglichkeiten des Schreibens selbst, vom Potential und von den Gefahren der technischen Medien und von der Stellung der europäischen Moderne als historisches Phänomen. Doch verkennt seine volle Bedeutung, wer seine dezidiert gestochene Sprache ignoriert – den mit nichts zu vergleichenden Benjamin'schen Stil. Schon kraft seines sprachlichen Vermögens kann Benjamin neben den subtilsten und scharfsinnigsten Schriftstellern seiner Zeit bestehen. Und er war ein bahnbrechender Erneuerer der Form: Die Werke, die ihn am besten charakterisieren, basieren auf einer Form, die er nach dem Dichter Stefan George »Denkbild« nannte, eine aphoristische Prosa, die philosophische Analyse mit einer konkreten Bildersprache verbindet und so einen unverwechselbar persönlichen und kritischen Darstellungsstil hervorbringt. Selbst seine offensichtlich diskursiven Aufsätze sind oft insgeheim aus Sequenzen dieser treffend scharfen Denkbilder zusammengesetzt und nach den Montage-Prinzipien der Avantgarde arrangiert. Benjamins Genius schuf Formen von solcher Tiefe und Komplexität, dass sie den Vergleich mit Zeitgenossen wie Heidegger und Wittgenstein nicht zu scheuen brauchen, und seine unvergessliche Prosa zieht den Leser vom ersten Wort an in seinen Bann und hallt im Gedächtnis nach. Deshalb ist Benjamin zu lesen ein gleichermaßen sinnliches wie intellektuelles Erlebnis. Wie bei jenem ersten Kosten der in den Tee getunkten Madeleine blühen vage erinnerte Welten in der Vorstellung auf. Und so wie Wörter und Sätze nachklingen, sich neu ordnen und zu verwandeln beginnen, passen sie sich auf subtile Weise einer neu erstehenden rekombinatorischen Logik an und geben allmählich ihr destabilisierendes Potential frei.

Doch bei aller brillanten Unmittelbarkeit seines Schreibens bleibt der Mensch Benjamin schwer zu fassen. Wie das vielseitige Œuvre selbst machen seine Überzeugungen und Ansichten das »widerspruchsvolle und bewegte Ganze« – so charakterisierte er sich selbst – seiner Persönlichkeit aus. Diese Formulierung, aus der sich ein Appell an die Geduld des Lesers heraushören lässt, bezeugt seinen vielgestaltigen und polyzentrischen Geist. Dass sich die Person Benjamins uns entzieht, liegt aber auch an seiner Eigenart, sich einen möglichst hermetisch abgeschlossenen Freiraum zum ›Experimentieren‹ offenzuhalten, ein Bestreben, das eine grundsätzliche Befangenheit verrät. Theodor W. Adorno bemerkte einmal, dass sein Freund »kaum je mit aufgedeckten Karten spielte«,5 und diese außerordentliche Zurückhaltung unter Zuhilfenahme eines ganzen Arsenals von Masken und anderer Desinformationsstrategien setzte Benjamin dazu ein, sich seine Innerlichkeit an ihrem Ursprung zu bewahren. Auf diese Weise diente ihm seine vollendete, fast übertriebene Höflichkeit, wie sie von vielen Seiten bestätigt wurde, letzten Endes als ein komplexer Mechanismus, Distanz zu wahren. Daher rührte der Anschein einer gewichtigen Gereiftheit zu jeder Phase seines bewussten Lebens, eine Gravität, die selbst beiläufigen Äußerungen etwas Orakelhaftes verlieh. Und auch seine erklärte Strategie, so weit wie möglich direkte Kontakte zwischen seinen Freunden zu verhindern, um jeden Einzelnen und jede Gruppe separat um so besser als Prüfstein für seine Ideen nutzen zu können, steht in diesem Kontext. Innerhalb dieses stets wechselnden Operationsfeldes bewegte sich Benjamin von frühester Jugend an auf eine Weise, die ihm erlaubte, die »vielen in [ihm] angelegten Daseinsformen«6 zur Geltung zu bringen. Definierte Nietzsche das Selbst als ein aus vielen Willen bestehendes Sozialwesen, erklärte Benjamin, das »sogenannte innere Bild vom eigenen Wesen« sei »von Minute zu Minute pure Improvisation«.7 Es tat seiner abgründigen inneren Dialektik keinen Abbruch, dass ein völliger Mangel an persönlichem Dogmatismus friedlich neben einer souveränen und gelegentlich schonungslosen Urteilskraft existierte. Denn die ausgeprägte Vielschichtigkeit des Phänomens Walter Benjamin schließt keineswegs das Vorhandensein einer inneren Systematik oder strukturellen Konsistenz aus, so wie sie Adorno unter Verweis auf die außergewöhnliche Einheit des Bewusstseins seines Freundes postulierte, eines Bewusstseins, das sich gerade dadurch konstituiert, dass es sich »ins Mannigfaltige versenkte«.8

Nur ein Geist von außergewöhnlicher Brillanz konnte zwischen den Disparitäten dieses widerspenstigen komplexen Charakters vermitteln. Was an Berichten über den Menschen Benjamin von Freunden und Bekannten auf uns gekommen ist, beginnt und endet mit der Bestätigung solcher Geistesgröße. Da wird allerdings auch neben seiner steten intellektuellen Präsenz der seltsam unkörperliche Eindruck auf andere immer wieder hervorgehoben. Pierre Missac, der ihn erst in seinen späteren Jahren kennenlernte, behauptete, Benjamin hätte es nicht ertragen, wenn ein Freund ihm nur die Hand auf die Schultern legte. Und seine lettische Geliebte Asja Lacis bemerkte einmal, dass man den Eindruck hatte, als sei er gerade erst von einem anderen Planeten eingetroffen. Benjamin hat immer wieder von sich selbst als Mönch gesprochen; in so gut wie jedem Zimmer, das er allein bewohnte – in seiner »Zelle«, wie er es gern nannte –, hängte er Bilder von Heiligen an die Wand. Auch das verweist auf die zentrale Rolle der Kontemplation in seinem Leben. Gleichzeitig aber gab es den Widerspruch zwischen diesem Anschein ätherischer Brillanz und seiner vitalen und zuzeiten leidenschaftlichen Sensualität, bezeugt von Benjamins erotischen Abenteuern, seinem Interesse an Drogen und seiner Leidenschaft für Hasardspiele.

Zwar hatte er einmal in dem Aufsatz über moralische Erziehung von 1913 geschrieben, »wir erwarten, daß alle Sittlichkeit und Religiosität aus dem Alleinsein mit Gott entspringe«;9 Benjamin jedoch, wie in manchen englischsprachigen Abhandlungen geschehen, als rein saturnische und in sich gekehrte Persönlichkeit zu charakterisieren, verfehlt ihn. Weder soll verschwiegen werden, dass er immer wieder von langanhaltenden depressiven Phasen geplagt wurde, die ihn bis zur Immobilität einschränkten (ein Zug, in dem Verwandte Parallelen anderswo im Familienstammbaum erkannten), noch sollte übersehen werden, dass Benjamin in seinen Tagebüchern – und in Gesprächen mit guten Freunden – wiederholt auf das Thema Selbstmord zu sprechen kam. Doch ihn als einen hoffnungslosen Melancholiker hinzustellen hieße, ihm nicht gerecht zu werden, ja, ihn zu karikieren. Zum einen besaß er einen feinen, gelegentlich sogar beißenden Sinn für Humor, und er konnte sich auf eine geradezu altväterliche Art still amüsieren. Während die Beziehungen zu seinen intellektuellen Partnern – besonders zu Gershom Scholem, Ernst Bloch, Siegfried Kracauer und Theodor W. Adorno – oft angespannt waren und zeitweise sogar in scharfen Kontroversen geführt wurden, war er jenen, die er seit früher Jugend kannte, ein treuer und großzügiger Freund. Das Wohlergehen der Menschen dieses inneren Zirkels aus seiner Schulzeit – Alfred Cohn und seine Schwester Jula, Fritz Radt und seine Schwester Grete, Ernst Schoen und Egon Wissing – lag ihm am Herzen, und er handelte sofort, wenn er ihnen in schwierigen Situationen beistehen konnte, auch später, als sie alle unter den Entbehrungen des Exils zu leiden hatten. Wenn solche Tugenden am deutlichsten in diesen Freundschaften zutage traten, waren seine Verlässlichkeit, seine ausdauernde Geduld und sein eisernes Durchhaltevermögen im Angesicht von Widrigkeiten für alle, die ihn kannten, unübersehbar. Doch auch hier zeigen sich Widersprüche. Er sehnte sich nach Abgeschiedenheit – und klagte über Einsamkeit; er suchte die Gemeinschaft, setzte sich selbst dafür ein, sie zu begründen – und war doch abgeneigt, sich an eine Gruppierung zu binden. Nachdem er sich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg als aktiver Organisator der Jugendbewegung engagiert hatte, zog er sich später fast ganz von öffentlichen Auftritten zurück. Die einzige Ausnahme von diesem de facto Rückzug – abgesehen von dem nicht zu übersehenden Einfluss, der von seinen Schriften ausging – war sein Versuch, anlässlich dreier sehr unterschiedlicher Gelegenheiten eine Zeitschrift zu gründen. Keines der geplanten Projekte schaffte es auch nur bis zu einer ersten Ausgabe, wenn sie auch aus jeweils anderen Gründen scheiterten; doch der Impuls, gleichgesinnte Denker und Schriftsteller um sich zu versammeln, war eine besondere Eigenschaft seiner philosophischen Sensibilität, die immer wieder hervortrat.

Eine Eigenschaft verdient, besonders erwähnt zu werden. Wer ihn kannte, erinnerte sich weniger an das äußerlich unvorteilhafte und etwas unbeholfene Bild, das er häufig abgegeben haben muss, wohl aber an seine Risikobereitschaft. Ja, seine Spielleidenschaft war aus heutiger Sicht eine Sucht; aber es war auch ein vollkommener Ausdruck seines Willens, es mit dem Leben allen Widrigkeiten zum Trotz aufzunehmen und intellektuelle Positionen zu beziehen, deren Spannungen und Paradoxa ans Aporetische grenzten. Walter Benjamin strebte das Leben eines Homme de Lettres unglücklicherweise zu eben der Zeit an, als dieser Typus von der Bühne Europas verschwand. Er verzichtete auf Komfort, finanzielle Sicherheit und öffentliche Anerkennung, um seine intellektuelle Freiheit zu wahren und Zeit und Freiraum zum Lesen, Denken und Schreiben zu haben. Wie sein Freund Kracauer analysierte er die Umstände, die die Existenz genau jenes Kulturmenschen, den er selbst verkörperte, bedrohten. Nicht nur seine Methodologie, sein ganzes Selbst schien einem dialektischen Rhythmus zu gehorchen, der ein unablässiges Hasardspiel forderte. Sein Aussehen und Auftreten, seine expressiven Gesten, sein zögernder, an eine Schildkröte erinnernder Gang, seine melodische Stimme und druckreife Sprache; das Vergnügen, das ihm der physische Schreibvorgang oder auch das Warten bereiteten – oder das zwanghafte Sammeln und das Flanieren; seine idiosynkratischen Vorlieben und Rituale, deren Inszenierungen und sein exzentrischer weltstädtischer Charme: All das zeugte schon damals von einem Habitus aus vergangenen Tagen, als wäre er aus dem späten 19. Jahrhundert übrig geblieben. (Es gibt sehr wenige Fotografien von Walter Benjamin, auf denen er nicht mit bürgerlichem Schlips und Anzug erscheint.) Andererseits hatte er ein waches Interesse an den neuen Medien wie Film und Rundfunk und an den damaligen avantgardistischen Strömungen wie Dadaismus, Konstruktivismus und Surrealismus. Seine radikale Grundeinstellung ließ ihn ins Gespräch mit Vertretern einer Avantgarde kommen, die es auf einen radikalen Neubeginn anlegten. Seine scharfsinnige Intensität, die schwer fassbare Denkweise und die bodenlosen Abgründe in seinem intellektuellen Leben waren durchaus unvereinbar mit der großbürgerlichen Behaglichkeit des späten 19. Jahrhunderts – seine Sache musste das Innovative sein. Wenn er von Charles Baudelaire behauptete, »Baudelaire war ein Geheimagent – ein Agent der geheimen Unzufriedenheit seiner Klasse mit ihrer eigenen Herrschaft«,10 charakterisierte er sich damit auch selbst.

Im Laufe von dreißig schicksalsträchtigen Jahren, vom dynamischen Idealismus seiner Studentenzeit bis zum dynamischen Materialismus der Reife im Exil, entwickelte sich Benjamins Denkweise in Form, Fokus und Ton ganz entschieden, aber seinen Grundtenor behielt er im Wesentlichen bei und erreichte am Ende eine höchst eigene Signatur. An jedem Punkt dieses Denkens verschmelzen literarische, philosophische, politische und theologische Elemente, doch kommt es nicht einfach zu einer Vermischung. 75 Jahre nach seinem Tod beschäftigt sich eine Sekundärliteratur von beachtlichem Umfang mit Benjamins einmaliger Synthese – eine Fachliteratur, die für das Fehlen jeglicher Übereinstimmung mit jedem beliebigen Punkt bekannt ist. Frühere Studien zu diesem Schriftsteller, ob biographisch oder literaturhistorisch, tendierten dazu, mehr oder weniger selektiv zu verfahren, sie erlegten sich ein thematisches Vorgehen auf, das dann ganze Bereiche seines Werks außer Acht ließ. Das resultierte nur zu oft in einem unvollständigen – oder schlimmer – mythologisierenden und verzerrten Porträt. Diese Biographie hat sich eine weiter gespannte Behandlung zum Ziel gesetzt, indem sie streng chronologisch vorgeht und den Fokus auf die tagtägliche Realität legt, aus der Benjamins Schreiben erwächst; zudem will sie einen intellektuell-historischen Kontext für seine wichtigsten Werke liefern. Ein solcher Ansatz ermöglicht es, sich der Historizität in jeder Phase seines Lebens bewusst zu sein und damit auch der Historizität seiner Werke – ihrer Verwurzelung sowohl in ihrem spezifischen historischen Moment und in Benjamins eigenen intellektuellen Anliegen. Auf diese Weise können aber auch die wesentlichen Strömungen seines Denkens in ihrem ganzen Verlauf verfolgt werden. Der von ihm permanent hinterfragte intellektuelle Entwicklungsverlauf ist zugleich getragen von einem durchgängigen, tief verwurzelten, theologisch geprägten Gespür für eine latente Krise in den Institutionen des bürgerlichen Lebens, dem ein allgegenwärtiges ständiges Bewusstsein der ebendiesem Denkprozess eigenen Ambiguität entspricht. Daher das Vorherrschen gewisser subtiler stilistischer Mittel in jeder Phase seiner Arbeit: Er vermeidet im Allgemeinen eine direkte Erzählweise und zeigt aus konzeptuellen Gründen eine Vorliebe für Metaphern und Parabeln und neigt dazu, in Bildern zu denken. Das Ergebnis ist ein Philosophieren, das dem modernen Gebot zum Experiment vollkommen entspricht wie auch der diesem vorhergehenden Erkenntnis, dass die Wahrheit keine zeitlose Universalie ist und die Philosophie immer gleichsam erst an der Schwelle und schon auf der Kippe steht. Benjamins Denkweise ist zu jedem Moment riskant und rigoros zugleich und immer zutiefst essayistisch.

Drei Anliegen finden sich in allen Werken Benjamins, was immer sein Thema oder Gegenstand sein mag – und jedes Anliegen hat seinen Ausgangspunkt in der Problematik der traditionellen Philosophie. Von den Anfängen bis zum Ende galt sein Interesse der Erfahrung, dem historischen Erinnern und der Kunst als dem privilegierten Medium dieser beiden. Auf die Theorie der Wahrnehmung zurückgehend, verweisen diese Themen auf Kants kritischen Idealismus, und in ihrer fließenden Durchdringung tragen sie den Stempel von Nietzsches dionysischer Lebensphilosophie; Benjamin hatte sich als Student in beide Systeme vertieft. Es war Nietzsches Kritik an den klassischen Prinzipien der Substanz – die Kritik an der Identität, der Kontinuität, der Kausalität – und sein radikaler historischer »Eventismus«, der der Gegenwart in allen historischen Interpretationen den Vorrang einräumte und der der Generation, die in den künstlerisch explosiven Jahren vor dem Ersten Weltkrieg heranwuchs, die theoretische Grundlage (den grundlosen Grund) lieferte. Benjamin ist danach niemals der Herausforderung ausgewichen, gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Antinomien der traditionellen Metaphysik zu denken, und er hat niemals die Interpretation der Wirklichkeit als eines raumzeitlichen Meeres an Kräften preisgegeben – mit all seinen sich ständig verändernden Tiefen und Gezeiten. Auf der Suche nach der Physiognomie der modernen Metropolis jedoch betrat er schließlich Bereiche, die sowohl den idealistischen wie den romantischen Philosophien der Erfahrung fremd waren, und das Bild des Meeres wurde nun ergänzt durch das einer labyrinthischen Architektur oder eines Bilderrätsels, mit dem man sich beschäftigen musste, wenn es sich schon nicht lösen ließ – in jedem Fall war da ein Text zu lesen, in einer Sprache mit vielen Idiolekten.

Einmalig ist wohl, dass der Leser und Denker Benjamin diese sich über mehrere Ebenen erstreckende philosophische Perspektive auf eine – wie Miriam Bratu Hansen es nannte – »Alltagsmodernität« anwendet. Zugegeben, nur ein relativ kleiner Teil seines Werks, und besonders was nach 1924 entstand, ähnelt dem, was wir normalerweise unter Philosophie verstehen. Adorno versuchte schon 1955, diesen Eindruck richtigzustellen, und zeigte, wie Benjamins Kulturkritik gleichzeitig als eine »Philosophie des Objekts« zu betrachten sei. Seit 1924 analysierte Benjamin Kulturobjekte jeglicher Couleur ohne Rücksicht auf die traditionelle Unterscheidung zwischen ›hohem‹ und ›niederem‹ Status, ja, er wählte sich typischerweise den »détritus«,11 den »Abhub«, der Geschichte zum Gegenstand, vornehmlich die vernachlässigten und unauffälligen Überreste eines entschwundenen Milieus oder vergessene Ereignisse. Er konzentrierte sich auf das Marginale, auf die Anekdote und die geheime Geschichte, orientierte sich gleichwohl durchgängig an höchsten Maßstäben. Sein Feld war die gesamte europäische Literatur, doch machte er zuerst mit einem Essay über Goethe von sich reden. In regelmäßigen Abständen kehrte er zu prominenten Zeitgenossen wie Proust, Kafka, Brecht und Valéry zurück, und in seinen vielschichtigen Studien über das Paris des 19. Jahrhunderts richtete er den Fokus auf die epochale Leistung Baudelaires. Es waren solche repräsentativen Künstler, die ihm als Leitsterne seiner mikrologischen Kulturanalysen dienten. Sein Denken wird von einem Grundgefühl für ein Ganzes geleitet, das nur durch ein Versenken ins Kräftefeld von bedeutungsvollen Details erstehen kann, durch eine Wahrnehmung, die so individualisierend wie allegorisch ist.

Doch wie intensiv er auch in die Materie hinabtauchte, er verstand es emphatisch als ein politisch geprägtes Unterfangen, wenn auch in beträchtlicher Distanz zu jeglicher Parteipolitik. Benjamin hatte schon sehr früh politisches Handeln als die Kunst definiert, das kleinere Übel zu wählen, später stellte er das Konzept eines politischen Ziels überhaupt in Frage. Nichtsdestotrotz wurde die Dimension des Politischen während der letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens immer dringlicher für ihn, zu einer Zeit, als die Idee des Glücks untrennbar mit der Vorstellung der Erlösung verbunden schien – in einer Welt, die mit ihrer eigenen Zerstörung schwanger ging. In seinen Briefen sprach er gegenüber Freunden von seinem »Kommunismus« (der sich aus einem früheren »Anarchismus« entwickelt hatte) und trat öffentlich für die Rechte des Proletariats ein, gleichzeitig feierte er die »wahre Humanität« und den heilsamen moralischen Skeptizismus einer langen Reihe bürgerlicher Literati von Goethe bis Gottfried Keller. Nach Trotzkis Verbannung kühlte sein Enthusiasmus für das gigantische Sozialexperiment in Sowjetrussland bis zum Nullpunkt ab, obwohl er weiterhin den revolutionären Imperativ für sein eigenes Werk beschwor und in programmatisch Brecht'scher Weise die politisch erzieherische Verantwortung des Schriftstellers forderte. Dieser Funktion sollten nicht nur seine veröffentlichten Werke dienen, sondern er versuchte auch, Zeitschriften ins Leben zu rufen, für deren eine Brecht sich als Mitherausgeber engagiert hatte. Benjamins Marxismus kann als theoretische Extension des undogmatischen Glaubens an einen seinem studentischen Anti-Kriegs-Aktivismus entstammenden individualistischen Sozialismus verstanden werden und stand unter dem Einfluss einer umfassenden Lektüre der Sozialtheoretiker des 19. und 20. Jahrhunderts, einschließlich vormarxistischer Denker und Agitatoren wie Fourier und Saint-Simon, Proudhon und Blanqui. Zu jeder Zeit war Benjamin eher ein visionärer Aufrührer als ein ideologischer Hardliner. Vielleicht kann man sagen, dass für Benjamin, den ›linken Außenseiter‹, die Frage der Politik sich in einem Bündel persönlich und gesellschaftlich verdinglichter Widersprüche verdichtete. Die kollidierenden Anforderungen von Politik und Theologie, von Nihilismus und Messianismus, konnten nicht in sich selbst versöhnt werden. Und umgehen ließen sie sich ebenfalls nicht. Seine Existenz – zu jeder Zeit am Scheideweg, wie er es einmal formulierte – war ein ständiges Überbrücken dieser unvereinbaren Ansprüche, ein immer wieder aufs Neue einzugehendes Risiko.

Doch selbst wenn man zugibt, dass Benjamins tiefste Überzeugungen unergründet bleiben müssen, steht außer Zweifel, dass es ihm nach 1924 gelang, seine philosophische Parteinahme mit neuen Gedanken zum marxistischen Diskurs über die Funktion der Ware in der kapitalistischen Kultur zu versöhnen. Während er an dem Buch über das Trauerspiel arbeitete, beteiligte er sich an der Debatte über Geschichte und Klassenbewußtsein des ungarischen Theoretikers Georg Lukács, das er 1924 gelesen hatte. Auf der Basis des Fetischkapitels im 1. Band des Kapitals entwickelte Lukács eine globale Sicht der Gesellschaft als »zweiter Natur« und zeigte dabei einen erst durch den Prozess des Warentauschs geschaffenen Sozialapparat auf, zu dem die Menschen sich aber verhalten, als sei er naturgegeben. Schon vor seiner Adaptation der marxistischen Rhetorik – eine wirklich tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Marx'schen Werk lässt sich bei Benjamin schwerlich nachweisen –, konstatiert er, das Buch sei »nicht materialistisch, wenn auch bereits dialektisch«.12 Den letzten Schritt in der Entwicklung der Theorie vollzog Benjamin – und Adorno folgte ihm hierbei –, als er die Vorstellung der zweiten Natur ausweitete, indem er sie als Phantasmagorie definierte, nach dem Begriff für eine optische Apparatur aus dem 18. Jahrhundert. Diese Sichtweise nimmt das Gesellschaftsganze als eine Maschine in den Blick, die Bilder von sich erzeugt, in denen das Sozialgefüge als grundsätzlich vernünftig und in sich schlüssig erscheint. Die philosophischen Belange, die Benjamin schon in seinen frühen Schriften beschäftigt hatten, finden in dieser Betrachtungsweise ihren Abschluss, denn im Kontext des modernen Warenkapitalismus schließt die Idee der Phantasmagorien das Zugeständnis der grundsätzlichen Ambiguität und Nicht-Entscheidbarkeit ein, wodurch das, was wir unter menschlicher Natur verstehen, zunehmend denaturiert wird. Sollten unter solchen Umständen noch genuine Erfahrung und historisches Erinnern möglich sein, dann, so Benjamin, würde den Kunstwerken eine Schlüsselrolle zufallen. In seiner eigenen radikalen Diktion hieß dies, das Erstehen eines neuen »Leibraums« in Wechselbeziehung zum Aufkommen eines neuen »Bildraums«13 zu setzen. Nur mittels einer solchen Transformation der Erfahrung von Raum und Zeit könnten neue Formen menschlichen Zusammenlebens erstehen.

——

Zum Zeitpunkt seines Todes war Benjamins enormes schriftstellerisches Opus weit verstreut und so unzugänglich, dass das meiste davon als verschollen galt. Obwohl der veröffentlichte Teil des Werkes bedeutend war, hatte ein mindestens genauso großer Teil davon nie im Druck erscheinen können und existierte nur als Entwurf, Kopie oder Fragment im Besitz von Freunden in Deutschland, Frankreich, Palästina und den Vereinigten Staaten. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele dieser Schriften wiederentdeckt – manche erst in den Achtzigerjahren und an den unwahrscheinlichsten Orten: in sowjetischen Archiven in Moskau und in versteckten Winkeln der Bibliothèque nationale in Paris. Mit der Veröffentlichung umfassender Editionen seiner gesammelten Werke und Briefe sind jetzt fast alle seine Schriften einem interessierten Publikum zugänglich gemacht worden. Aus diesen nun veröffentlichten Aufzeichnungen leiten wir das hier vorgelegte Bild seines Charakters und seiner Lebensgeschichte ab.

Es kommt hinzu, dass inzwischen die verschiedensten Rückblicke auf den Menschen und seine Denkweise von Freunden und Kollegen publiziert wurden – am ausführlichsten von jenen, die an den Vorbereitungen zur Herausgabe seiner gesammelten Schriften maßgeblich beteiligt waren, Gershom Scholem und Theodor W. Adorno, und nicht zu vergessen die Erinnerungen von Hannah Arendt, Ernst Bloch, Pierre Missac und Jean Selz. Nachdem sein Name nach 1933 so gut wie in Vergessenheit geraten war, kam es vor allem im Kielwasser seines um 1955 einsetzenden Ruhms zu einem veritablen Anstieg der Beschäftigung mit Walter Benjamin. Unsere Arbeit ruht auf den Schultern der Vielen, die in den letzten 60 Jahren Benjamins Leben und seine Ideen studiert haben – und sich davon inspirieren ließen.

1

Eine Berliner Kindheit

1892-1912

Berlin, die Stadt seiner Geburt, war immer Teil der Vorstellungswelt Walter Benjamins – selbst in der langen Zeit des Exils von Hitlers Machtergreifung im März 1933 bis zu seiner Flucht vor den deutschen Truppen und seinem Tod an der spanischen Grenze im September 1940. Walter Benedix Schoenflies Benjamin wurde am 15. Juli 1892 geboren, in einer Stadt, die erst 1871 zur Hauptstadt der geeinten deutschen Nation geworden war, doch in den folgenden zwanzig Jahren ein explosionsartiges Wachstum von Bevölkerung und Industrie erfahren hatte, begleitet von der Entwicklung einer dafür unerlässlichen Infrastruktur. Zählte Berlin 1871 noch 800 000 Einwohner, lebten kurz nach der Jahrhundertwende mehr als zwei Millionen Menschen in der nun modernsten Stadt Europas. Die radikale Modernisierung hatte nicht viel vom historischen Charakter der altehrwürdigen Hauptstadt Preußens übrig gelassen. An dessen Stelle erstanden in den Jahren von Benjamins Kindheit die Symbole des deutschen Kaiserreichs: Der Reichstag wurde am 5. Dezember 1894 eröffnet und am 27. Februar 1905 die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Das Tempo, in dem die Stadt wuchs und sich erneuerte, ließ die hochgelegten Gleise der 1882 fertiggestellten Berliner Stadtbahn geradezu an einer Collage von Baustilen vorbeilaufen – die von den Herrschern des neuen Kaiserreichs so geliebten wuchtigen neogotischen und neoromanischen Gebäudekomplexe standen Seite an Seite mit eleganten Bürgerhäusern der Neoklassik und Neorenaissance, die so typisch für das Preußen um 1800 waren. Doch war der Wandel Berlins ganz und gar nicht auf das Sichtbare und Fassbare beschränkt: Das langsamere und ruhigere Leben, als noch von Pferden gezogene Wagen die Straßen füllten, war scheinbar über Nacht dem Rattern von Straßenbahnen gewichen und, kaum später, dem Lärm einer Stadt voller Autos. Aufgrund der historisch verspäteten Modernisierung Deutschlands wuchs Benjamin in der ersten Phase des neuzeitlichen städtischen Kommerzes auf; das Zentrum Berlins war – ganze 50 Jahre später als in Paris – geprägt von Warenhäusern, Massenwerbung und der allgemeinen Verfügbarkeit industriell produzierter Waren. Berlins erstes Kaufhaus, Wertheim, hatte 1896 am Leipziger Platz seine Tore geöffnet, es lockte die Kunden mit 16 Aufzügen, einer Rolltreppe und einem mehrstöckigen glasbedachten Atrium in der Mitte. Die Geburt Walter Benjamins und die der deutschen städtischen Moderne fallen zeitlich beinahe ineinander, und so entbehrt es nicht einer gewissen Folgerichtigkeit, dass er die einflussreichste Theorie der Moderne des 20. Jahrhunderts hervorbrachte.

Benjamin wuchs in einer vollständig assimilierten jüdischen Familie des Berliner Großbürgertums auf. Als ältestes von drei Kindern verbrachte er seine frühen Jahre in einem wohlgeordneten Haushalt, der eine ganze Schar von Bediensteten beschäftigte, darunter eine französische Gouvernante.1 In den detaillierten autobiographischen Schriften, Berliner Chronik und Berliner Kindheit um Neunzehnhundert, an denen er 1932 zu schreiben begann, hat Benjamin ein lebhaftes Bild seiner Kindheit gezeichnet. Ihn umgab eine mannigfaltige »Dingwelt«, die seine gut ausgebildete Vorstellungskraft und seine vor nichts haltmachende Nachahmungsfähigkeit ansprach: An Feiertagen kamen gutes Porzellan, Kristall und Silberbesteck zum Vorschein, während antike Möbel – riesige verschnörkelte Schränke und Esstische mit geschnitzten Beinen – sich als nützliche Hilfsmittel für Versteckspiele anboten. Wir lesen, wie der junge Benjamin sich an ganz gewöhnliche Gegenstände verliert, so an den Nähkasten seiner Mutter mit seiner glänzenden Oberfläche und den dunkleren unteren Fächern, an die nachts vom Mondlicht verwandelten Porzellanschüsseln und -becken des Waschtischs in seinem Schlafzimmer, an den Ofen mit der kleinen Bratröhre in einer anderen Ecke seines Zimmers, in dem das Kindermädchen ihm an den Wintermorgen einen Bratapfel zubereitete, oder an das verstellbare Pult am Fenster, das ihm Sicherheit und Schutz bot. Wenn er sich in den Dreißigerjahren an seine Kindheitsjahre zurückerinnert, inszeniert er das Kind, das er einst war und das für ihn nun in den Bildern einer entschwundenen Existenz lebt, als ein Genie des Verweilens, eingeweiht in die verborgenen Winkel der häuslichen Räume wie in das geheime Leben der alltäglichen Dinge. Zugleich betont er die Reiselust des Kindes und seine selbstbewusste, ja manchmal rücksichtslose Neigung, Grenzen zu überschreiten und festgesetzte Normen zu brechen – also zu experimentieren. Diese Dialektik von Selbsterkundung und Erforschung der äußeren Welt bleibt auch für den erwachsenen Mann und sein Werk bestimmend.

Benjamins lebenslange Leidenschaft fürs Reisen wurde von häufigen Ausflügen an die Nord- und die Ostsee, in den Schwarzwald und in die Schweiz, auch in die Ferienhäuser im nahen Potsdam und Neubabelsberg genährt. Seine Kindheit war für seine Gesellschaftsschicht nachgerade typisch: Man ging auf Schmetterlingsjagd, zum Eislaufen, erhielt Schwimmunterricht, Tanzstunden und lernte Fahrradfahren. Man ging regelmäßig ins Theater, zum Kaiserpanorama, zur Siegessäule in der Mitte des Königsplatzes und vor allem in den Zoo, wohin das Kindermädchen die Kleinen jeden Tag führte. Sein Vater Emil Benjamin hielt Aktien der Berliner Zoo AG, die seiner Familie freien Eintritt gestatteten. Oder die Kinder besuchten die großzügig angelegte Wohnung ihrer weitgereisten Großmutter mütterlicherseits, in der die gesamte weitläufige Familie beengt, doch in großem Glanz Weihnachten feierte, oder die Wohnung einer Tante, die gleich bei seinem Eintreten einen großen Glaswürfel vor den jungen Walter legte, in dem ein Miniaturbergwerk mit winzigen Arbeitern und Werkzeugen zu sehen war. Es gab Soireen zu Hause, zu denen Benjamins Mutter eine förmliche Schärpe mit ihrem kostbarsten Schmuck anlegte, um die »Gesellschaft« als Hausherrin zu empfangen. Und dann war da natürlich die Stadt selbst, zum größten Teil noch verborgen, aber lebendig genug für die Sinne des Kindes, um ihm aus allen Richtungen verheißungsvoll zuzuwinken.

Benjamins Vater Emil (1856-1926), ein erfolgreicher Geschäftsmann, in Köln geboren, stammte aus einer gutsituierten rheinischen Kaufmannsfamilie und hatte mehrere Jahre in Paris gelebt, ehe er in den späten 1880er Jahren nach Berlin gezogen war. Seine Kinder erinnerten ihn als einen weltläufigen und gebildeten Mann, der im weitesten Sinne an Kunst interessiert war.2 Fotografien aus Benjamins Kindheit zeigen eine recht stattliche, selbstbewusste und würdige Person, die darauf bedacht war, Besitz und Stellung auch zu bekunden. Emil Benjamin gehörte einer Generation an, die als Teil des gehobenen Bürgertums gegen Ende des 19. Jahrhunderts in nicht unerheblicher Zahl ins Berliner Westend drängte. Nachdem er 1891 die dreizehn Jahre jüngere Pauline Schoenflies geheiratet hatte, ließ er sich zuerst in diesem vornehmen westlichen Bezirk der Stadt nieder, wo seine Eltern und auch die seiner Frau lebten.

Benjamin wurde in einer großen Wohnung in einem Haus am Magdeburger Platz geboren, unmittelbar südlich des Tiergartens. Dieser einstmals elegante Bezirk beheimatete, wie Benjamin sagte, »die letzte wirkliche Elite des bürgerlichen Berlin«.3 Dort, inmitten der aufkeimenden Erwartungen und Spannungen der wilhelminischen Gesellschaft, bewohnte »die Klasse, die ihn zu ihrem Angehörigen bestimmt hatte, in jener aus Selbstgefühl und Ressentiment gebildeten Haltung […], die etwas wie ein ihr zum Lehen verliehenes Ghetto aus ihm machte. Jedenfalls war er in dieses Viertel der Wohlhabenden eingeschlossen ohne von einem andern zu wissen. Die Armen – für reiche Kinder seiner Generation lebten sie auf dem Dorfe.«4

Abb. 1. Emil und Pauline Benjamin mit ihren Söhnen Walter und Georg, ca. 1896

Als wolle er dem nahenden Gespenst städtischen Elends entfliehen, zog Emil Benjamin mit seiner Familie mehrfach in den nächsten Jahren um, jedes Mal ein bisschen weiter nach Westen. Darin verhielt man sich wie eine typische Familie des gehobenen Bürgertums: Gegen Ende des Jahrhunderts dehnte sich das Stadtzentrum schnell nach Westen aus. Ehemals reine Wohngebiete wie die Kleiststraße und die Tauentzienstraße wandelten sich zu Geschäftsstraßen und führten die Scharen der Kunden und Bummler zu Berlins neuentwickeltem Grand boulevard, dem Kurfürstendamm. Benjamins Vater ließ sich zunächst außerhalb der Stadtgrenzen nieder, in Charlottenburg, einem Teil des neuen Westens, wo er aufgrund der dort erheblich niedrigeren Steuerlast Geld für einen letzten Umzug sparen konnte. Benjamin verbrachte deshalb seine Schulzeit in einem Haus in der Carmerstraße, gleich um die Ecke vom Savignyplatz, immer noch einer der lebendigsten und elegantesten Bezirke im Berliner Westend; seine Schule, der imposante Ziegelbau der Kaiser-Friedrich-Schule, lag gegenüber auf der anderen Seite des Platzes. 1912, als Benjamin zwanzig Jahre alt war, erwarb sein Vater eine stattliche Villa in der Delbrückstraße in dem sich rasant entwickelnden Bezirk Grunewald, von wo er mit einem der neuen O-Busse ins Stadtzentrum fahren konnte. Obwohl die Villa im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, lässt sich anhand der Baupläne ein großes vierstöckiges Gebäude im eklektischen, historisierenden Stil der Zeit rekonstruieren. Die Familie lebte im weitläufigen Erdgeschoss, das zudem über einen großen Wintergarten verfügte, während die oberen Stockwerke vermietet wurden. Trotz einer Reihe von tiefgreifenden Differenzen mit seinen Eltern hat Benjamin noch bis in die Zwanzigerjahre häufig mit seiner jungen Familie in der Villa in der Delbrückstraße gewohnt.

Von Beruf Auktionator, wurde Emil Benjamin schon früh Teilhaber von »Rudolph Lepkes Kunst-Auctions-Haus«, das auf Kunst und Antiquitäten spezialisiert war. Nachdem er sich seinen Anteil am florierenden Geschäft hatte auszahlen lassen, investierte er sein Kapital in diverse andere Unternehmen, darunter in eine Firma für medizinische Geräte, in einen Weinhandel, und – um 1910 – in ein Konsortium, das eine Eisbahn baute, den »Eispalast«, der auch als Nachtklub fungierte. Letzterer findet in Benjamins Erinnerungen Erwähnung: An einem unvergessenen Abend beschloss sein Vater, ihn in dieses Nachtlokal in der Lutherstraße mitzunehmen (er war damals ungefähr achtzehn Jahre alt), und verschaffte ihm einen Platz in einer Rangloge, von wo aus er die ganze Zeit eine »Hure in einem weißen sehr eng anliegenden Matrosenanzug« an der Bar anstarrte – ein Bild, das, wie er sagt, seine »erotischen Phantasien auf viele Jahre bestimmte«.5 Benjamin charakterisiert diesen Versuch seines Vaters, sogar »die Zerstreuungen der Familie in jene Harmonie zu seinen kommerziellen Unternehmungen zu bringen, die er für ihre sonstigen Bedürfnisse herzustellen gewußt hatte«, als »tollkühn[ ]«. Freilich blieb solche Tollkühnheit, wie eng sie auch mit seiner »unternehmende[n] Natur« verknüpft war, selten genug. Neben der Macht und Größe seines Vaters spricht Benjamin von seiner Anständigkeit, Höflichkeit und »einer gewissen staatsbürgerlichen Bravheit«.6 Interessanter ist für uns zweifellos das Spektrum der Bereiche, in denen er Expertise bewies: Nicht nur kannte er sich bei Weinen aus, er konnte, wie sich sein Sohn erinnert, sogar die Qualität eines Teppichflors mit den Fußballen beurteilen, waren nur die Schuhsohlen dünn genug. Am Telefon, das schon damals eine dominante Stellung im Haushalt einnahm, verriet sein Vater manchmal eine Heftigkeit, die im krassen Gegensatz zu seiner sonstigen Umgänglichkeit stand. In späteren Jahren konnte Benjamin das volle Maß des väterlichen Zorns spüren, wenn sie beide – nach einem Muster, das typisch für die Intellektuellen seiner Generation war – immer wieder erbittert über die Ausrichtung von Benjamins Laufbahn stritten – und über seine anhaltend fehlende Bereitschaft, für sich und seine junge Familie selbst aufzukommen, was zu wiederholten Bitten um immer größere Summen aus den elterlichen Schatullen führen musste.7

Wenn der junge Benjamin seinen Vater Anweisungen und Aufträge an seine Lieferanten erteilen hörte, erwuchs in ihm das Bild eines unbekannten und etwas abenteuerlichen Berlins, das irgendwie die Vorstellung Lügen strafte, die er bei den Einkaufsgängen mit seiner Mutter vom traditionellen und gleichsam offiziellen Bild einer geschäftlichen Ordnung gewonnen hatte. Pauline Schoenflies Benjamin (1869-1930), die aus einer wohlhabenden und kulturell aufgeklärten Kaufmannsfamilie aus einer Stadt in der Neumark stammte – damals Landsberg an der Warthe (jetzt Gorzów Wielkopolski in Polen) –, besaß in den Augen ihres älteren Sohnes eine eigene Aura von Macht und Autorität. Dies fand seinen Ausdruck in der Anrede »Näh-Frau«, wie das Kind lange Zeit die nachlässige Aussprache der Dienstmädchen von »gnädige Frau« umdeutete. Der Begriff schien passend, denn der Platz seiner Mutter am Nähtisch hatte wie alle echten Herrscherplätze etwas Magisches an sich, obwohl das auch bedrückend sein konnte, wenn der kleine Junge zum Beispiel stillhalten musste, während sie etwas an seiner Kleidung ausbesserte. In solchen Augenblicken fühlte er den Geist der Revolte in sich aufsteigen, ebenso wenn er gezwungen wurde, seine Mutter bei »›Besorgungen‹« in der Stadt zu begleiten, wobei er dann zu ihrer Verzweiflung einen halben Schritt hinter ihr zurückblieb, »als wolle ich in keinem Falle eine Front, und sei es mit der eigenen Mutter, bilden«.8 Bei anderen Gelegenheiten erfüllte ihn ihr imposantes Auftreten mit Stolz, so wenn sie vor einem Abend mit Gästen in ihrer schwarzen Spitzenstola zu ihm kam, um ihm einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Und er lauschte ihr beglückt, wenn sie Klavier spielte und ihm Lieder vorsang oder wenn ihr Schlüsselkorb durch das Haus klimperte. Als kleines Kind häufig krank, war er abgehärtet gegenüber den Ritualen von Fieberthermometer und Löffel, der zunächst schonungsvoll herangeführt wurde, damit dann die bittere Medizin »gewaltsam in die Kehle« geschüttet werden konnte. Bei diesen Anlässen wartete er sehnlichst auf die Geschichten, die, wie er es ausdrückte, aus der Hand seiner Mutter schon »rieselten«,9 während sie ihn streichelte.

Pauline Benjamin führte ihren Haushalt mit einem eisernen Willen für Ordnung und einem klaren Blick für praktische Lösungen. Sie hatte eine bestimmte Art an sich, glaubte Benjamin, seine Eignung für das tägliche Leben in Frage zu stellen und ihm seine Unbeholfenheit bewusst zu machen. Er gibt ihr sogar die Schuld, dass er noch als Vierzigjähriger nicht im Stande war, sich eine Tasse Kaffee zu kochen. Hatte er etwas zerbrochen oder war er hingefallen, würde er sie sagen hören, »Ungeschickt läßt grüßen«.10 Diese Personifizierung seiner Tollpatschigkeit ergab in der animistischen Welt des Kindes durchaus Sinn; sie korrespondierte mit seiner eigenen protoallegorischen Art des Sehens und Interpretierens der Welt, kraft deren ganz gewöhnliche Dinge – eine zusammengerollte Socke, das Geräusch des Teppichklopfens am Morgen, der Regen, der Schnee und die Wolken, das Treppenhaus in der Städtischen Lesehalle oder das infernalische Chaos des Marktplatzes – auf je verschiedene Weise dem jungen Beobachter geheime Botschaften vermittelten und damit ein ihm noch nicht bewusstes Wissen um seine Zukunft begründeten. Es ist eine Sichtweise, die auf eine besondere Art dem vielseitigen und vielschichtigen Leben der Stadt angemessen ist, mit seinen vielen Schwellenerfahrungen und der Tendenz, ältere Formen als Spuren in den Rahmen des Neuen einzubinden. Auch aufgrund des Einflusses von Schriftstellern wie Baudelaire und Friedrich Schlegel wird die Theorie und die Praxis der Allegorie – in der der offensichtliche Sinn einer Sache oder eines Textes einen darunterliegenden, möglicherweise ganz anderen Sinn signalisiert – für Benjamin bestimmend, und wir können die »allegorische Wahrnehmung« des Erwachsenen als Weiterentwicklung der vorausweisenden Beziehung des Kindes zur Welt der Dinge sehen, einer Beziehung, in der die Entdeckung und die Aneignung der mimetischen Anverwandlung entspringen. Wenn Benjamin am Ende der Berliner Kindheit um Neunzehnhundert elegisch auf die verlorene Dingwelt seiner Kindheit zurückschaut, ruft er die sinnbildliche Figur des »bucklicht Männlein« auf, und ›Herr Tolpatsch‹ kann da nur als sein Doppelgänger verstanden werden. Das bucklige Männlein entstammte der deutschen Kinderbuchwelt und war daher vielen deutschen Jungen und Mädchen als ein schwer zu fassender Unheilstifter vertraut: »Will ich in mein Keller gehen / Will mein Weinlein zapfen; / Steht ein bucklicht Männlein da, / Tät mir 'n Krug wegschnappen.« Worum es im Kern geht, wenn Benjamin hier diesen Vers zitiert, das ist letztlich die verzehrende Macht des Vergessens und die Macht der Zerstörung, denn wer immer von dem kleinen Mann angeschaut wird, steht alsbald vor einem Scherbenhaufen: »Will ich in mein Küchel gehn, / Will mein Süpplein kochen; / Steht ein bucklicht Männlein da, / Hat mein Töpflein brochen.« In Benjamins allegorisierender Erinnerung läuft ihm, wohin immer er geht, das bucklige Männchen als ein unsichtbarer Eintreiber vorweg und nimmt sich »den Halbpart des Vergessens« aus jeder Sache, der sich das Kind zuwendet, mit dem Ergebnis, dass im Rückblick auf alle Orte des kindlichen Spiels, sobald sie für den Text ausgesucht, aufbewahrt, verdichtet und wieder zum Leben erweckt werden sollen, ein melancholischer Schatten fällt.

Doch klingen diese Beteuerungen seiner Unzulänglichkeiten im Umgang mit der praktischen Welt nicht wirklich überzeugend. Er wuchs in einem äußerst disziplinierten preußischen Haushalt auf, dessen Normen und Regeln einen bleibenden Eindruck auf Benjamin und seine Geschwister hinterließen. Zwar ist nichts über Walters Ordnungssinn als Kind bekannt (außer den autobiographischen Schilderungen der verschiedenen Dinge, die er als Kind sammelte), doch wissen wir, dass sein Bruder Georg ein zwanghafter Listenschreiber war. Er fertigte Listen seiner Spielzeuge an, von den Orten, an denen sie die Sommerferien verbrachten, und später auch Verzeichnisse seiner Zeitungsausschnitte zum Naturschutz, für den er sich interessierte.11 Solch ein Bedürfnis, zu registrieren und zu inventarisieren, findet sich auch beim Schriftsteller Benjamin, der nicht nur Listen etwa seiner eigenen Veröffentlichungen führte, sondern auch solche von jedem Buch, das er gelesen oder, besser, das er zu Ende gelesen hatte. Diese Neigung hängt innerlich zweifellos mit seinem lebenslangen Drang zusammen, schöne und besonders interessante Dinge zu sammeln und diese auch zu archivieren.12

Abb. 2. Walter und Georg Benjamin in Schreiberhau, ca. 1902

Benjamins autobiographische Schriften lesen sich im Allgemeinen wie nachträglich imaginierte Entwürfe eines Einzelkindes. Und tatsächlich führte der Altersunterschied zwischen den Geschwistern dazu – Georg war drei Jahre jünger, Dora neun –, dass jedes der Benjamin-Geschwister seine Kindheit als »Einzelkind« erlebte. Walter kam seinem Bruder erst näher, als beide Studenten waren, und nach 1924 führten gemeinsame Sympathien zur linken Bewegung die Brüder noch enger zusammen. Doras Verhältnis zu ihrem Bruder war im Erwachsenenalter angespannt und konfliktbeladen – besonders nach dem Tod der Mutter und Walter Benjamins Trennung von seiner Frau –, es blieb so bis in die Zeit des Exils, als sie beide in Paris lebten und im Juni 1940 zusammen aus der französischen Hauptstadt flohen.

Hilde Benjamin, die Frau von Benjamins Bruder Georg, beschreibt die Familie als typisch für die liberale Bourgeoisie und ordnet sie politisch leicht rechts von der Mitte ein.13 Ebenfalls typisch war der matriarchalisch geprägte Zusammenhalt der Großfamilie: Benjamins Großmütter erhielten die Verbindung zu Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen aufrecht – von denen viele eine herausragende Rolle im akademischen und kulturellen Leben des modernen Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts spielten. Ein Großonkel mütterlicherseits, Gustav Hirschfeld, war Professor für klassische Archäologie in Königsberg gewesen, und ein anderer Großonkel, Arthur Moritz Schoenflies, war Mathematikprofessor und Rektor der Universität in Frankfurt am Main. Eine von Benjamins Cousinen war mit dem bekannten Hamburger Psychologieprofessor William Stern verheiratet. Eine andere Cousine, Gertrud Kolmar, war eine sehr angesehene Dichterin, während Hilde Stern, eine weitere Cousine, im antifaschistischen Widerstand aktiv war.14

Benjamins behütete Kindheit wurde erst verhältnismäßig spät von den Erfordernissen der Schule gestört. Fast bis zum Alter von neun Jahren erhielt er Unterricht von Hauslehrern, anfangs in einer kleinen Gruppe von Kindern aus wohlhabenden Familien. Seine erste Lehrerin, Helene Putfahl, wird mit liebevollem Humor am Anfang des Abschnitts »Zwei Rätselbilder« in Berliner Kindheit um Neunzehnhundert erinnert. Noch spät in seinem Leben besaß Benjamin eine Ansichtskarte von ihr und erinnerte an die »schöne, leserliche Unterschrift: Helene Pufahl. […] Das P, mit dem er anhob, war das P von Pflicht, von Pünktlichkeit, von Primus; f hieß folgsam, fleißig, fehlerfrei, und was das l am Ende anging, war es die Figur von lammfromm, lobenswert und lernbegierig«.15 Die Erinnerungen an seinen nächsten Lehrer, Herrn Knoche, könnten nicht gegensätzlicher sein: Herr Knoche erscheint als ein Prototyp des sadistischen Zuchtmeisters, dessen Unterweisungen durch »viele Prügelintermezzi belebt«16 wurden.

Im Frühjahr 1901, als er fast zehn Jahre alt war, schickten ihn seine Eltern auf die Kaiser-Friedrich-Schule in Charlottenburg, eine von Berlins besseren höheren Schulen, wo, wie der Zufall es wollte, mehr als ein Drittel der Schüler jüdisch waren. Die Schule, ein imposanter vierstöckiger Ziegelklotz, stand eng an die Bögen der Stadtbahn gedrückt, schien ihm »engbrüstig, hochschulterig« und atmete eine »altjungferliche[ ], traurige[ ] Sprödigkeit«17 aus. Von dieser Anstalt behauptet Benjamin, nicht eine einzige fröhliche Erinnerung zu haben. In ihr herrschte eine langweilige, extrem reglementierte konventionelle Pädagogik, die nur zu gut zu dem äußeren Erscheinungsbild des Hauses passte. Der Schüler Benjamin musste sich in den unteren Klassen Disziplinarmaßnahmen wie Stockschlägen und Karzer unterwerfen, und er konnte niemals die Angst und Erniedrigung überwinden, die ihn in Klassenräumen und Korridoren verfolgte, wo er sich als Gefangener fühlte, jederzeit von einer unbarmherzigen Schuluhr bewacht. Besonders verhasst war ihm der Zwang, seine Mütze vor den Lehrern zu ziehen, was er angeblich »ununterbrochen« tun musste.18 Als er sich ein Jahrzehnt später mit großem Eifer für akademische Reformen einsetzte, erhob er die Idee nichthierarchischer Beziehungen zwischen Lehrern und Studenten zum wichtigsten Grundsatz – wenn sein Egalitarismus auch immer mit einer aristokratischen Gesinnung einherging.

Tatsächlich sind das ihm eigene Elitedenken, seine Kompromisslosigkeit und ethischen Ansprüche, die in späteren Jahren gelegentlich seinen Analysen der politischen Linken und der Populärkultur eine besondere Schärfe verliehen, schon hier auf dem Schulhof evident. Er fand die vielbeinige Horde aus lauten, nach Schweiß stinkenden Schülern, besonders im überfüllten Treppenhaus, nicht weniger abstoßend als die »närrischen Ansprachen«19 der Lehrer. Es kann kaum überraschen, dass sich das kränkliche, kurzsichtige Kind, ein Brillenträger, bei sportlichen Wettkämpfen und Schulausflügen mit ihrem lärmenden und ausgesprochen militärischen Gehabe ganz und gar als Außenseiter empfand. Erwähnenswert ist allerdings, dass in den Kommentaren von Benjamins Freund Gershom Scholem, der einige von Benjamins Schulkameraden kannte, ein völlig anderes Bild der Schule entsteht. Die Kaiser-Friedrich-Schule war ihm zufolge eine von einem pädagogischen Reformer geleitete »ausgesprochene Reformschule«,20 sie bot von der ersten Klasse Französisch, vom vierten oder fünften Jahr Latein und vom sechsten oder siebten Jahr Griechisch an – Letzteres nicht auf der Grundlage von Grammatikregeln, sondern anhand des Textes der Ilias.21

Selbst Benjamin räumte ein, dass die Schule gute Seiten hatte – da war nicht zuletzt die umfangreiche Bücherei. Bereits vor seiner Schulzeit hatten seine Eltern ihn zum Lesen angeregt, und er wurde bald ein unersättlicher Leser. Einige seiner Lektüren waren für einen Jungen seines Alters typisch: James Fenimore Cooper und dessen deutscher Epigone Karl May. Er verschlang auch Gespenstergeschichten, eine Vorliebe, der er sein ganzes Leben treu blieb. Einiges an seiner Fantasy-Lektüre kam seinen späteren, reiferen Interessen schon recht nahe. Zu Büchern wie Das Phantom der Oper und zu den Geschichten von E. T. A. Hoffmann kehrte er immer wieder zurück.

Abb. 3. Walter Benjamin als Schuljunge

Seine Jahre auf der Kaiser-Friedrich-Schule zeitigten zudem ein dauerhaftes Ergebnis: Er fand in seinen beiden Mitschülern Alfred Cohn und Ernst Schoen Freunde fürs Leben. Benjamin entwickelte später auch zu anderen Männern enge Beziehungen – zu Gershom/Gerhard Scholem, Franz Hessel, Florens Christian Rang und Gustav Glück, ebenso zu Adorno und Brecht. Aber keine seiner späteren Freundschaften war von solchem Vertrauen und solcher Intimität geprägt, wie sie seine Beziehung zu Cohn und Schoen bis ins Erwachsenenalter auszeichnete.

Benjamins schlechter Gesundheitszustand als Kind – er war anfällig für wiederkehrendes, hartnäckiges Fieber – verschaffte ihm viele Tage nicht unwillkommener Abwesenheit von der Schule. Besorgt wegen dieser anhaltenden Krankheitssymptome, nahmen ihn seine Eltern kurz nach Ostern 1904 von der Schule und schickten ihn nach einigen Monaten des Müßiggangs zu Hause in das Landerziehungsheim Haubinda in Thüringen, ein teures Internat für Schüler der Mittelstufe. Dort, so hofften sie, würden ihm die im Lehrplan vorgesehene praktische Arbeit (vorwiegend Landarbeit und Handwerk) und die Wanderungen im Umland guttun. Die zwei Jahre, die Benjamin in Haubinda verbrachte, erwiesen sich tatsächlich als die zwei wichtigsten seiner Jugend. Sie übten eine befreiende Wirkung auf ihn aus, allerdings nicht die, die seine Eltern im Sinn gehabt hatten.

Auf einer sehr sanften Höhe steht ein Haus, es wird wohl im Frühling sein. Es regnet dann Nachts, der Boden ist am Morgen kotig, in Lachen spiegelt sich der Himmel weiß. Das Haus ist Haubinda, wo Schüler leben. Man nennt es einen Fachwerkbau, seine gleichgültige Höhe, die blicklos über den Wäldern der Ebne steht, ist der Thron. Der Weg von der Haustür senkt sich zum Garten, dann bewegt er sich nach links, und bege〈g〉net der schwarzen Landstraße, die er begleitet. Beete liegen zu Seiten des Weges, die braune Erde liegt offen.22

Statt seine Konstitution zu stärken und eine engere Beziehung zur Natur zu vermitteln, formte Haubinda vielmehr entscheidend Walter Benjamins Intellekt und Charakter.

1901 nach englischen Vorbildern gegründet, wenn auch nicht ohne eine deutlich chauvinistische Tendenz in der generellen Ausrichtung, wurde in Haubinda der Austausch von Ideen gefördert, besonders in regelmäßigen Diskussionsabenden vor allem über Musik und Literatur, und im Gegensatz zum Selbstverständnis der preußischen Staatsschule der Zeit ermutigte die Lehrerschaft durchaus unabhängiges Denken und Fragen unter den Schülern.23 Auf pädagogischen Reformideen basierende Schulen waren im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in ganz Deutschland aus dem Boden geschossen. Im Jahre 1900 hatte die schwedische Erziehungstheoretikerin und Frauenrechtlerin Ellen Key die kommenden Dekaden zum »Jahrhundert des Kindes« erklärt. Hier in Haubinda begegnete Benjamin zum ersten Mal dem Reformpädagogen Gustav Wyneken (1875-1964), dessen radikale Pädagogik bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs sein eigenes Engagement als Student inspirierte und dessen Vorstellung von einer erwachenden Jugend eine Schlüsselrolle in seinem Denken spielen sollte. Wyneken unterrichtete von 1903 bis 1906 in Haubinda, als er nach einer Auseinandersetzung mit dem Schulgründer Hermann Lietz entlassen wurde. Kurz darauf gründete er zusammen mit seinem Kollegen Paul Geheeb die Freie Schulgemeinde in Wickersdorf im Thüringer Wald, wo er gut vier Jahre lang seine Theorien ungestört in die Praxis umsetzen konnte.24 Zwei Jahre lang, von 1905 bis 1906, beschäftigte sich Benjamin unter Wynekens Anleitung mit deutscher Literatur. Benjamin merkte später einmal an, wie diese Deutschstunden seine Interessen in eine bestimmte Richtung gelenkt hätten: »Meine Neigung zur Literatur, die ich bis dahin in einem ziemlich ungeregelten Lesen befriedigt hatte, wurde durch die kritischen ästhetischen Normen, die der Unterricht mir entwickelte, vertieft und in gewisser Richtung bestimmt; daneben rief dieser Unterricht das Interesse für Philosophie in mir wach […].«25 Unter Wynekens literarischem wie philosophischem Einfluss verwandelte sich Benjamins Hass auf die Schule in eine Idealisierung des Schülerdaseins, und in dem Klassenzimmer wurde ein mögliches Modell für eine wahre Gemeinschaft gesehen. Wenn er viele Jahre später im Pariser Exil kurz auf die »Theorie der Erziehung als Wurzel der Utopie«26 verweist, können wir noch in der spezifischen historischen Konstruktion ein fernes Echo des frühen Einflusses hören.

Wie aus seiner wichtigsten Schriftensammlung aus dieser Zeit, Schule und Jugendkultur (1913), einem Handbuch der Pädagogik und Kulturtheorie in einem, ersichtlich ist, wirkte Wyneken als eine Art philosophischer Agitator, der das Hegel'sche Konzept des »objektiven Geistes«27 mit der dunkleren Lebensphilosophie Nietzsches verband.28 Das Schlüsselwort seiner Lehre ist die Idee einer »neue[n], eine[r] wirkliche[n] Jugend«,29 die einen neuen Menschen ankündigt – nach dem in den folgenden leidvollen Jahrzehnten oft genug gerufen werden sollte. Für Wyneken bleibt die Jugend als »die Hoffnung des Menschengeschlechts«30 – ein kreatives Potential an sich und nicht nur ein Zwischenschritt hin zu den »praktischen Realitäten« des Erwachsenseins – ein Ideal, von dem gegenwärtig weder die jungen Menschen noch die Erwachsenen auch nur eine Ahnung hätten. Es sei die Aufgabe der Schule (die Rolle der Eltern ablösend), die Idee der Jugend zu erwecken, und sie könne dies durch die Vermittlung von Kultur bewirken. Nicht das Ansammeln und Organisieren von Information sei hier wichtig, so nötig es sein mag, sondern die Bildung von Geist und Empfindsamkeit, die Erneuerung der Tradition; man studiere fremde Kulturen, um sie sich anzueignen. Wahres geistiges und physisches »Wachsein«31 benötige beides, historische – im Grunde genommen soziologische – und »kosmische[ ] Verantwortlichkeit«,32 das wie in Platos Erziehungstheorie im Verständnis der Schönheit gipfelt. Eine lebendige Kultur basiere auf Kunst und Philosophie. Deshalb zielt Wynekens Erziehungsprogramm auf die Integration der akademischen Disziplinen zu einem »universalen Weltbilde«,33 wissenschaftlich wie poetisch. Wie Nietzsche kritisiert Wyneken die »alte humanistische Bildung«34 als nicht länger gültig. Wahre kulturelle Bildung mache es erforderlich, »eine vom historischen Denken befreite, eine unhistorisch denkende Generation zu erziehen«35 (eine Formulierung aus Nietzsches Essay »Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben« von 1873, der auch für Benjamin maßgebend werden sollte); ein Bewusstsein zu stiften, das in der Akzeptanz »der großen kulturellen Bedeutung der Gegenwart« gründe36 und dessen unmittelbare Aufgabe darin bestehe, sich den Herausforderungen einer »sich ihr beständig erneuernde[n] Vergangenheit«37 zu stellen. Anstelle des oberflächlichen Rationalismus des selbstzufriedenen Bürgertums müsse die intellektuell-erotische Gemeinschaft von Lehrern und Schülern – die sich untereinander, Mädchen wie Jungen, als »Kameraden«38 betrachten – »durch tiefere Erkenntnis«39 lernen, sich den dunklen Strömen des Lebens auszusetzen und bereit zu sein – ohne in übernatürliche Erklärungen zurückzufallen –, jene Ideen aufzunehmen, die sich oft nur als ein kurzes »Aufblitzen«40 zu erkennen geben. Solch emanzipierte Reflexion, die durch die Freiheit für diese Aufgabe charakterisiert ist, verweise auf die Möglichkeit einer neuen kritisch-historischen Religiosität jenseits der verhassten Dogmen der Kirchen. Und nur eine solch radikale geistige Kehrtwende könne überhaupt einen Kulturstaat ermöglichen, ein Gemeinwesen mit dem Ziel einer blühenden Kultur jenseits von Nationalstaatsegoismus und Parteienstreit. Das große Problem für jede neue politische Verbindung sei die derzeitige Diskrepanz zwischen der materiellen (technologischen) und der ideellen (moralischen und rechtlichen) Entwicklung.

Bestandteil dieser synthetischen Doktrin ist ein ausgesprochenes Elitedenken: ein Genie-Kult, das Ideal eines Führers, die Unterscheidung zwischen dem »höheren Menschen« und dem »gemeinen Haufen«,41 all dies mit einem gewissen philosophischen Pathos vorgetragen, wie man es bei Nietzsche findet, nur ohne dessen philosophische Ironie. Dieser ›höhere Mensch‹ zeichnet sich durch seinen Sinn für das Wesentliche aus und durch eine Empfänglichkeit für Kunst und Philosophie, die, so Wyneken, eine Skepsis gegenüber demokratisierenden Tendenzen hervorrufen, die nur die Herrschaft der Mittelmäßigkeit im Schlepptau haben können; das Leben in wahrer Kultur ist nicht auf Glück ausgerichtet, sondern auf das Heldentum der Selbstüberwindung und den Sieg über die Natur. Obwohl sein eigenes Denken vom Vitalismus des 19. Jahrhunderts durchzogen ist, der in den kommenden Jahren so manche reaktionäre Ideologie in Deutschland nähren wird, warnt Wyneken sowohl vor der »äußere[n] Gefahr«, die von der politischen Rechten ausgeht, wie auch vor der »innere[n] Gefahr«,42 die vom linken Spektrum droht. Nach seiner Vorstellung verwirklicht sich das Individuum, indem es sich einem objektiven Geist unterordnet, dessen sich entfaltende Wahrheit überpersönlich, aber nicht unpersönlich ist. Trotz gelegentlicher dialektischer Wendungen in seiner Argumentation stellt sich Wyneken eindeutig gegen den Geist des Individualismus und bereitete mit dieser Gegnerschaft den Weg zu seiner späteren Parteinahme für den deutschen Nationalismus. Es war nicht eigentlich eine Verirrung – obwohl es vielen seiner Anhänger wie ein Verrat an seinen Lehren schien –, als er im November 1914 an das Pflichtbewusstsein der Jugend appellierte, sich freiwillig zum Kriegsdienst für das Vaterland zu melden. Der Einfluss von Wynekens Lehren auf Walter Benjamins Charakter und seine Vorstellungen kann kaum überschätzt werden, und er blieb lebenslang relevant, nicht nur in den sieben Jahren, in denen Wyneken zur führenden Stimme der deutschen Jugendbewegung wurde.

Benjamin kam im Frühjahr 1907 nach Berlin zurück, um die letzten fünf Jahre seiner Gymnasialzeit an der Kaiser-Friedrich-Schule zu absolvieren. Seine neugefundenen Interessen beeinflussten die Wahl seiner Lektüre: Seitdem er Haubinda verlassen habe, so Benjamin, hätten sich aus seinen »philosophischen und literarischen Interessen […] in natürlicher Synthese besonders ästhetische« entwickelt, und er spricht von seiner Beschäftigung mit der »Theorie des Dramas, teils in der Betrachtung der großen Dramen vor allen Shakespeares, Hebbels und Ibsens; daneben in dem genaueren Studium des Hamlet und Tasso, sowie in der eingehenden Beschäftigung mit Hölderlin […]. Außerdem mußte natürlich das in der Zeit liegende Interesse für soziale Fragen auf mich einwirken, wozu noch Neigung zur Psychologie kam.«43 In seinem Bemühen, sich ein eigenes Urteil in literarischen Angelegenheiten zu bilden, trifft er sich mit seinem Freund Herbert Blumenthal (Belmore) und anderen Schulkameraden zu einem wöchentlichen Lese- und Diskussionskreis, wo sie sich auf eine ganze Reihe moderner deutscher Dramatiker (einschließlich Gerhart Hauptmann und Frank Wedekind) konzentrierten, die nicht in der Schule behandelt wurden; darüber hinaus las man griechische Tragödien, Shakespeare, Molière und andere Klassiker in deutscher Übersetzung.44 Die Teilnehmer des Kreises schrieben nach Theaterbesuchen auch Kritiken für eigene Diskussionen. Vorbild für diese literarischen Abende, die nach Aussage eines Beteiligten von 1908 bis zum Ausbruch des Krieges stattfanden, waren eindeutig die literarischen und musikalischen Versammlungen in der »Kapelle« von Haubinda, und sie weisen auf die verschiedenen studentischen Diskussionsforen voraus, in denen sich Benjamin in seinen Universitätsjahren engagieren wird. Vermutlich ist dieser Lesekreis identisch mit dem »Freundeskreis«, den Benjamin nach seiner Aussage ein oder zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus Thüringen an der Kaiser-Friedrich-Schule mit der Absicht gegründet hatte, seine Freunde mit Wynekens Ideen vertraut zu machen, dessen Aufsätze über den Auftrag der Freien Schulgemeinde in Wickersdorf weiterhin eine Quelle der Inspiration für ihn waren.45

Wyneken war nach erneuten Zusammenstößen mit seinen Kollegen und den staatlichen Behörden gezwungen, Wickersdorf im April 1910 zu verlassen. Er widmete sich wie zuvor der Reformpädagogik, indem er schon bald zu einer ausgedehnten Vortragsreise aufbrach, weiterhin seine Schriften veröffentlichte und zugleich die Herausgabe verschiedener Zeitschriften organisierte. In dieser Zeit vertiefte sich die Beziehung zu Benjamin; in Wynekens Tagebuch von 1912 bis 1913 finden sich zahlreiche Einträge, die sich auf seinen außergewöhnlichen Schützling beziehen, dem er sogar privatim aus seinen Werken vorlas. Eine wichtige Publikation zur Verbreitung seiner Ideen war damals die Zeitschrift Der Anfang, die in Berlin zwischen 1908 und 1914 in drei Serien erschien. Sie trug ursprünglich den Untertitel Zeitschrift für kommende Kunst und Literatur und wurde in einer Ausgabe von 150 hektographierten Exemplaren unter den Gymnasiasten der Stadt verbreitet. Der Anfang wurde von einem Berliner Gymnasialschüler in Benjamins Alter herausgegeben, der sich Georges Barbizon (Georg Gretor) nannte, ein leidenschaftlicher Wykenianer, dessen Vater ebenfalls Kunsthändler war. Benjamin begann 1910, noch als Schüler, für die Zeitschrift Beiträge in Prosa und Versen zu schreiben – unter dem mehrdeutigen lateinischen Pseudonym »Ardor«, um möglichem Ärger mit akademischen und staatlichen Behörden zu entgehen; der ließ dennoch nicht lange auf sich warten. Seine erste Veröffentlichung, ein Gedicht mit dem Titel »Der Dichter«,46 schlägt einen für den damals modischen Neo-Romantizismus charakteristischen Ton an: Von den Höhen des Olymp aus wird die einsame Figur des Dichters erspäht, wie sie am Rand des Abgrunds Zeilen für die Ewigkeit aufschreibt, den Blick einmal nach innen gerichtet, einmal empor zu den Göttern über ihm, einmal auf die »Menge«. Als das Blatt 1911 in gedruckter Form und mit neuem Untertitel, Vereinigte Zeitschriften der Jugend, erschien (woraus 1913-1914 die Zeitschrift der Jugend wurde), nahmen Benjamins Beiträge, wenn sie die Probleme von Schulreform und Jugendkultur direkt ansprachen, eine entschieden politische, ja militante Färbung an. Sein erster Text in dieser Folge programmatischer Ankündigungen, »Das Dornröschen«, setzt ein mit einer Allegorie der erwachenden Jugend, dem erklärten Ziel Wynekens. Dass eine neue Jugend einem revolutionären kulturellen Wandel den Weg bereiten müsse, diese These ist das Hauptthema aller Veröffentlichungen des Studenten Benjamin, wenn nicht gar das Thema für sein gesamtes Schreiben in den nächsten drei Jahren.

In die Zeit von Benjamins Mitwirkung bei Der Anfang fallen auch die ersten Kontakte zu dem avantgardistischen Circle Der Neue Club, einer Vereinigung frühexpressionistischer Schriftsteller, die sich zwischen 1909 und 1914 in Berlin trafen und in dem sogenannten Neopathetischen Cabaret vom Club organisierte Lesungen abhielten. Zwei Persönlichkeiten des von Kurt Hiller gegründeten Neuen Clubs wurden zu zentralen Figuren des deutschen Expressionismus, die Dichter Georg Heym und Jakob van Hoddis (Hans Davidsohn). Eine Reihe von Benjamins Bekannten waren aktive Mitglieder des Clubs: Simon Guttmann (später als Fotojournalist in Berlin und London tätig) gehörte auch zu der Gruppe, die den Anfang publizierte, und Benjamin kannte Robert Jentzsch und David Baumgardt, die eine wichtige Rolle spielten. Ob Benjamin mit Georg Heym