Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Raetia

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

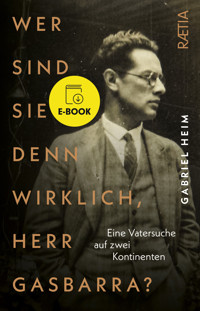

Ein Mann mogelt sich durch den Zeitspalt zwischen Kommunismus und Faschismus, glitscht durch die Leben liebender Frauen. Gabriel Heim erzählt die faszinierende Geschichte seines Vaters, der dem Sohn zumindest eine starke, erst spät aufgetauchte Schwester geschenkt hat. Was für ein bewegendes, großartig recherchiertes Buch. Ursula Krechel, Trägerin Deutscher Buchpreis Kommunist, Faschist, Lebemann Felix Gasbarra (1895–1985) war Berliner, Italiener, Autor, Dramaturg, Übersetzer, arbeitete mit Bert Brecht und schrieb Reden für Mussolini. Erst über eine Seekiste in Brasilien erfährt Gabriel Heim, wer sein Vater wirklich war. Gasbarra und seine Frau, die Künstlerin Doris Homann, arbeiteten mit dem Who's who der Berliner Kulturszene der 1920er-Jahre. Mehrmals wurde Gasbarra inhaftiert, nach seiner Auswanderung nach Rom 1933 trat das ehemalige KPD-Mitglied den Faschisten bei. Zu Kriegsende wechselte er erneut die Seite und kam mit den Alliierten nach Bozen, wurde dort Pressezensor und verfasste Hörspiele. 1948 zerbrach die Ehe, Homann zog nach Brasilien. Dort findet der uneheliche Sohn viele Jahre später endlich Zeugnisse seines Vaters. » spannende Zeitreise durch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts » Schauplätze Berlin, Rom, Bozen, Brasilien » Das Paar verkehrte und arbeitete mit Erwin Piscator, Franz Jung, Klaus Mann, Walter Mehring, Käthe Kollwitz, Wassily Kandinsky u. a. m.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriel Heim

Wer sind Sie denn wirklich, Herr Gasbarra?

GABRIEL HEIM

WER SIND SIE DENN WIRKLICH, HERR GASBARRA?

Eine Vatersuche auf zwei Kontinenten

Edition Raetia

Alles ist so merkwürdig –

oder sollte es so sein?

Claudia Junge geb. Gasbarra

Jeder Mensch hat ein Geheimnis,

manche ahnen es, andere nicht;

aber mitunter kann es geschehen,

dass es vor dich hintritt und dich anspricht.

Und du erschrickst …

Hans Sahl

Für Doris, Livia und Claudia,die auch meine Lebensgeschichtemitgeschrieben haben

Inhalt

Wer sind Sie denn wirklich, Herr Gasbarra?

Bilder von Doris Homann

Wie es weiterging …

Was wurde aus …

Quellenverzeichnis

Bildnachweis

Danksagung

Bei der Suche nach meinem Vater Felix Gasbarra habe ich in Brasilien einen Traum gefunden:

„Ich denke sehr oft an dich, in der letzten Zeit habe ich sogar wieder öfter von dir geträumt, das letzte Mal wartete ich auf dich im Abteil eines Zuges, der bald abgehen sollte, und war sehr unruhig, weil du nicht kamst. Schließlich, im letzten Moment, kamst du aber doch, in einem dunklen Anzug, und warst auffallend still, aber ich war doch sehr erleichtert und sagte: ‚Na, da bist du ja endlich.‘ Und dann weiß ich nur noch, dass wir und noch ein paar andere um die Ecke in einer südlichen Stadt bogen, über der ein knallblauer Himmel stand.“

Sein Traum galt nicht mir. Ich durfte Gasbarra nie begegnen. Er hatte sich mir zeitlebens verborgen.

Seinen Namen hörte ich zum ersten Mal mit siebzehn von meiner Mutter Ilse. Von da an haben wir voneinander gewusst und aneinander gedacht. Er in seiner Beklemmung, dem unbekannten Sohn Antwort zu schulden, ich mit dem Verlangen, meine Herkunft zu ergründen. Doch den Vorhang des Schweigens, den meine Mutter zwischen ihre beiden Männer – den Geliebten und den Sohn – gezogen hatte, hielt uns Zeit seines Lebens voneinander ab. Später tauchte der Vater immer wieder in meinen Träumen auf. Na, da bist du ja endlich! Den Sohn an der Hand. Die so erträumte Zweisamkeit berührte mich, blieb in mir und wurde nach und nach zu meinem Bild des Vaters. Fünfunddreißig Jahre nach seinem Tod mache ich mich auf den Weg, um ihn, und durch ihn auch mich, zu entdecken.

Felix Gasbarra verstarb 1985 in Bozen. Ich stehe an seinem Grab – in einer südlichen Stadt – unter knallblauem Himmel. Es war meine erste Begegnung mit dem babbo.

Da bist du ja endlich!

Felix Gasbarra vor Burg Kampenn, etwa 1960

Felix Gasbarra lebte von 1945 bis zu seinem Tod in Bozen. Angekommen war er am 4. Mai 1945 mit der 88. Infanterie-Division der 5. US-Armee. Er gehörte als erfahrener Propagandamann und mehrsprachig Gebildeter zur Psychological Warfare Branch, zu der er im Juni 1944 per Zufall – oder einer Vorsehung folgend – gestoßen war. Gasbarra trug eine britische Uniform ohne Rangabzeichen, was kein Manko war, denn schon wenige Tage nach Ende des Krieges wurde er zum Oberzensor von Presse und Funk der Provinz Bozen ernannt. Schon bald nach seiner Ankunft hielt er Ausschau nach der Verwirklichung eines Lebenstraums, ein Anwesen mit weitem Blick im Rund der Gipfel und Bergzinnen.

Im Sommer 1946 war es so weit. Felix Gasbarra zog gemeinsam mit seiner Frau, der Berliner Malerin Doris Homann, und der gemeinsamen Tochter Claudia in die unter glücklichen Umständen erworbene Burg Kampenn über Bozen. Ob die Wahl eine Weltflucht war oder ein Neuanfang werden sollte, bleibt unbestimmt. Doch da ihn Doris und Claudia schon wenige Jahre darauf verließen, wurde es nach bewegten Jahrzehnten ein Ort des Rückzugs. Er fand als Burgherr von Kampenn eine Bestimmung, die er schon zeitlebens in sich getragen haben mag, denn in seiner Beschreibung der Burg Kampenn waren sie eins: „Es scheint ihr Schicksal zu sein, immer wieder in Vergessenheit zu geraten und immer wieder neu entdeckt zu werden. Die wenigsten kennen Kampenn, nur selten verirrt sich ein Wanderer hinauf. Es liegt eine verwunschene Stille über ihr wie eine Tarnkappe“ – so auch über Felix Gasbarra.

Die stilvolle, mit Fresken des sagenumwobenen Zwergenkönigs Laurin bemalte Hotelbar im Zentrum von Bozen ist mein Treffpunkt mit Elisabeth Pohl, die Anfang der Siebzigerjahre Burg Kampenn von meinem Vater erworben hat. „Ein äußerst zuvorkommender und kultivierter Herr war der Dottore Gasbarra – schade, dass Sie ihn nicht kennenlernen durften, sehr bedauerlich für Sie. Wir haben die Burg sehr gerne von ihm erworben, mit allem Mobiliar. Vieles davon hat er selbst getischlert – Stühle, Konsolen, Regale –, sogar das gedrechselte Himmelbett. Er war ein guter Handwerker und dabei so gescheit und belesen.“ Frau Pohl schwärmt vom Dottore, der sich beim Verkauf eine kleine Wohnung im Erdgeschoss der Burg ausbedungen hatte; dort sollte er seine Sommermonate verbringen, bis er in das Blindenheim Bozen-Gries umziehen musste. Frau Pohls warme, vom Tiroler Dialekt gefärbte Stimme entwirft mir ein erstes Bild, wenn auch das des stark gealterten und gebrechlichen Gasbarra. Ich habe die wenigen Fotos von ihm mitgebracht, die ich nach dem Tod meiner Mutter in einem Schuhkarton gefunden hatte. Frau Pohl erkennt ihn sogleich wieder, wie er da schalkhaft im Einmanntor steht. Er lacht, er posiert, er stellt sich hin; für meine Mutter, die ihn von 1948 an oft auf Kampenn besucht haben muss, als er dort – von seiner Familie verlassen – allein hauste. „Wollen Sie uns nicht droben besuchen, sich die Burg ansehen, morgen Nachmittag zur Marende kommen?“ Gerne will ich das und vermute, dass die Gastgeberin sich von mir einige Geschichten aus dem Leben des Dottore erhofft, denn ich spüre, dass auch ihr das Vorleben dieses Mannes, der 1945 hier auftauchte, ein Rätsel war.

Die Straße den Kohlerer Berg hinauf ist eng und kurvig. Als Felix, Doris und Claudia einzogen, hatte Kampenn noch keine Zufahrt. Hinauf führte ein steiler Fußweg. Ich betrete Burghof, Palas, Bergfried, Söller, tiefe Keller, den Rittersaal und auch die Kapelle, in der Gasbarras Schreinerei untergebracht war, und Räume mit Kassetten- oder Balkendecken, mächtigen Kachelöfen und Erkern mit Weitblick. Am Horizont leuchtet König Laurins Rosengarten in der untergehenden Sonne. Im Tal erstreckt sich die Stadt mit ihren angehenden Lichtern und Autokolonnen. In den Nischen der vielen Treppenaufgänge sehe ich Fresken von heiligen Frauen und weiter oben Glasmalereien mit Fabelwesen und verschlungenen Ornamenten. Bei meinem ersten Besuch habe ich diese Hinterlassenschaften von Doris Homann im Gemäuer kaum beachtet, sie war mir damals noch eine Unbekannte. Bei meinem ersten Besuch interessierten mich Gasbarras Tischlerarbeiten – besonders das breite Himmelbett. Ich stand staunend davor und versuchte mich in die kalte Winternacht des Jahres 1950 zu denken, in der ich möglicherweise darin gezeugt worden war. Diese Fantasie begleitet mich seither.

Viel Neues vom Dottore Gasbarra hatte ich nicht zu erzählen. Ich hatte kein Vaterbild. Dass er ein Theatermann war, lange in Berlin und Rom lebte und arbeitete und sich nach dem Krieg als Autor von Hörspielen einen Namen machte, wusste ich – viel mehr aber auch nicht. Die Erinnerungen an sein Leben hatte er sorgsam gehütet – auch hinter diesem mächtigen Mauerwerk. Ob er denn bei seinem Tod eine Bibliothek, ein Archiv, Korrespondenzen, Fotoalben, Objekte hinterlassen habe? Irgendwo müsste es doch Hinweise auf ihn geben, versuche ich in Erfahrung zu bringen. „Nein, ganz und gar nichts“, wiegt Frau Pohl verneinend den Kopf. „Was da war, hat er wegschaffen lassen. Der alte Thaler, unser Faktotum, hat das für ihn erledigt – verbrannt und auf den Müll geworfen. Das war sozusagen sein letzter Wunsch. Ein Passbild aber habe den Scheiterhaufen unbemerkt überlebt.“ Der Sohn von Frau Pohl, Peter Masten, der auf Kampenn lebt, steht auf und kramt in einer kleinen Schatulle. Zum ersten Mal blicke ich auf meinen Vater im Alter von etwa vierzig Jahren. Ich war einen kleinen Schritt vorangekommen. Magari, vielleicht?

Gasbarra hat sein Leben besenrein hinterlassen. Was es seither zu sammeln gab, begann ich zusammenzutragen. Doch mehr als das Gerüst seines Lebens hat sich nicht ergeben, ergänzt um das Wenige, das mir meine Mutter vor ihrem Tod im Jahr 1999 weitergegeben hat: „Gasbarra war die Liebe meines Lebens. Er hatte drei Töchter. Alle sind in Berlin zur Welt gekommen, Victoria, die wenige Tage nach der Geburt verstarb, Livia 1926, und zuletzt Claudia 1932. Die kleine Claudia hatte ich mir damals kurz nach ihrer Geburt in Doris’ Wohnung Am Friedrichshain angeschaut. Ich war damals sehr neidisch auf die Frau, die ein Kind von ihm geboren hatte. So eines wollte ich auch. Das bist dann du geworden. Doch Vater zu sein hat Gasbarra kaum interessiert. Als überzeugter Kommunist lehnte er die bürgerliche Familie strikt ab. Er war ein Verfechter der freien Liebe, dafür war ich ihm die Richtige! Als die Nazis an die Macht kamen, bin ich als jüdische Schauspielerin raus aus Deutschland.

Kampenn, wie ich es bei meinem Besuch im Jahr 2012 zum ersten Mal gesehen habe

Die Gasbarras haben die Stadt etwa zur selben Zeit verlassen. Zunächst Doris mit den beiden Mädchen, kurz darauf auch er. Später haben die Gasbarras zunächst in Rom und dann in Frascati gelebt, wo sie ein kleines Landgut gekauft hatten. Nach dem Krieg ist zunächst Livia und zwei Jahre darauf auch Doris mit der jüngeren Tochter Claudia nach Brasilien ausgewandert. Er ging nicht mit. Ich wusste immer, wo Gasbarra gerade war. Wir haben uns geschrieben und, wenn immer möglich, auch getroffen. Wir haben uns geliebt. Ich wollte ein Kind von ihm.“

Ein einziges Mal habe ich versucht, Felix Gasbarra das Bekenntnis seiner Vaterschaft abzutrotzen. Er hat mir nur drei Zeilen geschrieben. Seine eigentliche Antwort erhielt Ilse, die mir gegenüber seinen Brief zur „Sache mit G.“ nie erwähnte. Erst nach dem Tod der beiden Verschworenen finde ich den Brief bei meiner Mutter und mich darin als G. Meinen Namen vermochte der feine Herr G. darin nicht zu benennen.

Castello di Campegno

10. November 1977

Nun zu der Sache mit G., die mich sehr beschäftigt. Er hat mir, wie von Dir angekündigt, einen langen Brief geschrieben, der zielsicher auf die Frage zusteuert, wo seine geistige Herkunft liegt. Aus allem spricht die eigentlich schon gewonnene Überzeugung, in mir den Richtigen gefunden zu haben, wofür er nur noch die Bestätigung haben möchte. Nun gibt es nichts Schlimmeres, als jemanden in seinen Instinkten unsicher zu machen.

Er verdiente eine klare Antwort. Ohne auf seine vielen Fragen einzugehen, habe ich ihm für sein Vertrauen gedankt, von dem ich nicht wüsste, ob ich es würde rechtfertigen können, und ihn herzlich gegrüßt. Mehr konnte ich nicht tun. Aber es ist bei mir ein bitterer Nachgeschmack. Wahrlich fast ein „Kreidekreis-Fall“, in dem die Gefühle zurücktreten müssen, um das Kind vor Schaden zu bewahren. So viel, damit Du im Bilde bist.

Lass Dich umarmen in alter Zuneigung und Verbundenheit von Deinem alten Gas.

Was blieb mir anderes übrig, wollte ich dem Tarnkappenvater ins Gesicht schauen, als meine beiden Halbschwestern in Brasilien ausfindig zu machen, um dort zu erforschen, was Gasbarra zur Seite geschafft und meine Mutter als dessen Komplizin verheimlicht hatte? Doch nach welchen Namen sollte ich in diesem riesigen Land suchen? Lebten sie überhaupt noch? In Brasilien gibt es viele ausgewanderte Italiener mit dem Namen Gasbarra. So musste ich nach einer Zeit die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen wieder aufgeben. Felix Gasbarra hatte es mit der Hilfe meiner Mutter geschafft, mir für immer zu entschwinden. Ich beschimpfte ihn am Bozner Grab für seine Feigheit, und meiner Mutter, die weit über seinen Tod hinaus dichtgehalten hatte, schickte ich unflätige Worte hinterher.

Ein Jahr nach meinem ersten Besuch auf Burg Kampenn legte ich die Vatersuche endgültig – wie ich dachte – ad acta, auch wenn mir die „Sache mit G.“ keine Ruhe ließ. Was ich nicht ahnen konnte: Jenseits des Atlantiks gab es mich als Gerücht einer unerledigten Familiengeschichte. Die beiden nun schon betagten Schwestern Livia und Claudia lebten seit Jahrzehnten mit der Vermutung, dass ihr Vater nochmals ein Kind gezeugt hatte. Ihre Mutter Doris, sie war 1974 in Rio de Janeiro verstorben, hatte dazu geschwiegen – auch wenn sie mehr gewusst haben mag. Das alles war weit weg und lange her. Für den verbleibenden Rest des Lebens war es mittlerweile unerheblich geworden, ob Halbbruder oder nicht.

Dennoch, im Frühsommer 2019 trifft auf Facebook eine kurze Anfrage ein: „Kann es sein, dass Sie der Halbbruder meiner Mutter Claudia Junge, geborene Gasbarra, sind?“ Absender ist Claudias Sohn Mark.

Sechs Monate nach diesem Lebenszeichen aus der anderen Welt sitze ich in einem Überlandbus, der mich von São Paulo zu meiner Halbschwester Claudia nach Campinas-Sousas bringt. Es ist ein berührendes Wiedersehen zweier miteinander Verbundener, doch Fremder; Claudia siebenundachtzig, ich neunundsechzig. Und noch eine Entdeckung: In ihrem Landhaus wartet eine verschollene Fundgrube auf mich: die Lebensgeschichten von Felix Gasbarra und Doris Homann, die in einer mächtigen Seekiste ruhen. Ich bleibe drei Wochen – nachts in der Kiste wühlend, tags in der Lebenserzählung meiner so wunderbar gewonnenen Schwester Claudia gefangen.

Das Geheimnis um Gabriel hatten unser gemeinsamer Vater und seine Geliebte nie preisgegeben und bei den Gasbarra-Frauen gab es mich nur als ein Vielleicht. In den zweihundertvierzig Schreibmaschinenseiten der Lebenserinnerungen von Doris Homann, die in der Kiste überdauert haben, taucht ein Gabriel nicht auf. Ich war den Gasbarra-Frauen letztlich so verborgen gewesen wie mein Vater mir.

Das unscharfe Trugbild des Mannes, von dem ich kaum mehr weiß, als dass er mein Vater ist, beginnt sich im Herbst 2019 zu entpuppen. In Sousas habe ich den Anfang gemacht, Fäden in sein Leben zu spinnen. Fäden, die nun auch in mir verstrickt sind und nicht mehr gelöst werden können. Er hatte viel unternommen, um es zu verhindern, doch nun ist Felix Gasbarra ohne Gegenwehr. Seine ironische Lebensweisheit, mit der er die Missgeschicke anderer – frei nach Molière – so süffisant bedachte: „Tu l’as voulu, George Dandin!“, fällt nun auf ihn zurück.

An Erwin Piscator

Dramatic Art School

New York – USA

13. Januar 1948

Mein lieber Erwin –

Meine Frau und jüngste Tochter verlassen mich nun tatsächlich, um von Genua aus nach Brasilien auszuwandern. Das wäre an und für sich nicht so tragisch, wenn es eine zeitweilige Trennung wäre, nach deren Ablauf ich dann nachkommen würde. Aber es sieht, von Seiten meiner Frau, sehr rasch nach einer endgültigen aus, ganz abgesehen davon, dass heute eigentlich jede Trennung eine endgültige bedeutet. Es ist ja sonderbar, Alter, Dir ist Hilde mit einem anderen Kerl davongelaufen und mir läuft meine Frau einfach in die Welt hinaus davon. Jedenfalls das Fazit ist, dass ich hier allein zurückbleibe und zusehen muss, wie ich mir nun den Rest des Lebens einrichten kann. Großer Gott, was braucht schon ein einzelner Mensch, ein paar Kartoffeln, eine Handvoll Reis, ein bisschen Gemüse und etwas Milch und ein Ei.

Bitte gib Nachricht, wenn Dich dieser Brief erreichen sollte. Adresse: Schloss Kampenn bei Bozen, Italien. Sei gegrüßt von Deinem alten

Felix

Claudia erinnert sich an die letzten gemeinsamen Tage von Felix und Doris:

„Den 14. April 1948, den Tag vor ihrer Abreise, verbringt meine Mutter in großer Unruhe. Es ist ein windiger, fast schon stürmischer Frühlingstag im Tal der Etsch. Über den Latemar fliegen die Wolken und erst gegen Ende des Nachmittags beleuchten eilige Sonnenflecken den Felssporn des Kohlerer-Bergs, aus dem Kampenn mächtig emporragt. Felix macht sich – um der Unrast zu entgehen – in der kleinen Kapelle, die er mit Bandsäge und Hobelbank ausgestattet hat, an einem Fensterladen zu schaffen. Morsche Teile nachbauen und einpassen. Als gelernter Tischler kann er das.“

Gelassen ist er nicht, obwohl in den vergangenen fünfzehn Jahren Abreisen, Trennungen und Neubeginn den Takt seines Lebens geschlagen haben: Berlin, Zürich, Rom, Frascati und seit drei Jahren Bozen. Distanzen und Dissonanzen, die er vor und auch während des Krieges mit Geschick und Kalkül leichtfüßig zu meistern wusste. Dass ihn Doris nach mehr als fünfundzwanzig gemeinsam durchlebten Jahren nun verlässt, ist ein Schlag, den er sich nicht zugestehen will. Er hobelt und sägt.

Am Tag zuvor hat eine Mailänder Spedition siebzehn Holzkisten, die Felix für die Überseefracht gezimmert hatte, abgeholt. Doris’ Malatelier im zweiten Stockwerk des Burg-Palas, wo sie sich im Sommer 1945 nach ihrer Ankunft aus Rom eingerichtet hat, steht nun leer. Etwa sechzig Leinwände, groß- und kleinformatige, bemalte, grundierte und rohe, hat sie in den vergangenen Wochen reisefertig gemacht, dann die schwere Staffelei zerlegt und schließlich die unzähligen Tuben, Töpfe, Spachtel und Pinsel bruchsicher verpackt. Sie nimmt Abschied. Auch die sechs Kleiderkoffer sind abgeholt. Bleibt unter dem Kreuzbogen des Innenhofs nur noch, was auf der Bahnfahrt nach Genua im Coupé verstaut werden kann. Einen Monat lang hatte Doris geräumt, Brauchbares von Sentimentalem getrennt und die ihr nützlichen Kleinteile des gemeinsam gelebten Hausrats für den Umzug bereitgelegt. Die breite Bettcouch, die den Weg vom Berliner Friedrichshain – mit vielen Zwischenstationen – bis hierher mitgemacht hatte, lässt sie leichten Herzens zurück.

In ihrem fünfzigsten Jahr wird sie ein neues Leben beginnen. Den klappbaren Dantestuhl aus Rom hingegen und die von ihr mit verschlungenen Ornamenten kräftig bemalte Kommode hätte sie gerne mitgenommen. Doch darum gab es Streit – ‚Plünderung‘ und hässlicher. Ein wenig verschämt hat auch Felix eine Kiste vollgepackt. Vielleicht komme er doch eines Tages nach, und falls nicht, so hätten die Töchter immerhin einige Erinnerungen an ihren Vater in Griffnähe. Doris sieht Ballast auf sich zukommen: „Lauter unnützes Zeug packst du da ein, erwarte nicht, dass ich mich damit später herumschlage!“ Viele Jahre später – erinnert sich Claudia – wünscht Felix den hastig verfrachteten „Ahnenkram“ inständig zurück.

Und tatsächlich, das mit Intarsien belegte Schlüsselkästchen seiner Großmutter, der Stahlstich des kalabrischen Urahns Conte Georgius Basta und manch ein Kelch aus Böhmischem Kristall wird Jahrzehnte später auf die Burg zurückkehren, wo ihnen je nach Bedeutung ein Winkel oder eine Nische im noch letzten von Felix bewohnten Raum zugewiesen werden. Seine Schreibmaschine der Marke Senta oder der Papageienkäfig in Messing, aus dem Lora bis 1933 ihr „Rot-Front“ aus der Wohnung seiner Mutter in die Berliner Yorckstraße krächzte, sind verloren gegangen. „Wir hatten in Brasilien andere Mühen zu bewältigen, als uns mit den Requisiten aus Felix Gasbarras Leben abzuplagen!“

Der Willys-Jeep aus U.S.-Army-Beständen, der auf Bestellung von Livia mitgebracht werden soll, ist längst mithilfe eines Bankkredits gekauft. Livia, die von ihrem Ehemann mit dem kleinen Sohn Fabrizio sitzen gelassen wurde und auf der Fazenda Araponga am Rand des Mato Grosso als Verwalterin für einen ägyptischen Gutsbesitzer arbeitet, braucht für ihre Fahrten auf den unwegsamen Terrains der Plantage ein robustes Fahrzeug, das Doris nach zähen Verhandlungen mit der Zollbehörde als unerlässliches Umzugsgut einschiffen lassen kann. Nun wartet der Willys in Genua darauf, zusammen mit den Seekisten und Koffern an Bord gehievt zu werden.

Was Flucht war, wurde Auswanderung.

Den Augenblick des letzten Adieus hat auch Doris festgehalten:

Der Abschied wurde uns allen sehr schwer, aber was half es – es musste sein. Das Schicksal wollte es so. Auf dem Bahnhof sagte Gasbarra ganz weich zu mir: „Fahre doch nicht, bleib hier.“ Ich sah ihn erstaunt an: „Jetzt ist es zu spät, ich muss fahren.“ Ich saß auf meinem kleinen Stühlchen, was ich mir zum Arbeiten in der Landwirtschaft gekauft hatte, und wartete auf den Zug, der auch bald angebraust kam. Noch mal eine letzte Umarmung. Wir stiegen ein.

Wir winkten und Gasbarra und Bozen verschwanden aus unserem Blickfeld. Es war das letzte Mal. Ich schreibe das im Juli 1965 auf. Damals war es der 15. April 1948.

Die Lebenserinnerungen von Doris, denen sie den Titel Die Quelle gab, umfassen zweihundertvierzig eng getippte Blätter. Mehrmals hatte sie Anlauf genommen, ihr bewegtes Leben niederzuschreiben. Was von ihren vielen Versuchen erhalten ist, lässt sich nach Jahrzehnten nur mühsam zusammenfügen. Zunächst Livia, die kurz vor meiner Ankunft in Brasilien verstorben ist, dann Claudia allein und zuletzt wir beide gemeinsam haben den Versuch unternommen, die lückenhaften und mehrfach überarbeiteten Fragmente zu ordnen, zu fügen und leserlich zu machen. Immer wieder findet sich ein Blatt, ein Brief, ein Gedanke, der scheinbar Gesichertes infrage stellt. Spuren verlieren sich wieder, Fährten führen ins Leere und mancher Gedanke bricht plötzlich ab. Einzelne Blätter bleiben unauffindbar, ganze Episoden fehlen, als ob sie beiseitegeschafft worden wären. Doris’ Memoirenprojekt ist zu keinem Ende gekommen. Nach ihrem Tod im Jahr 1974 bewahrt die letzte noch in Sousas erhaltene Auswandererkiste das unvollendete und doch so reiche Vermächtnis ihres Lebens.

Daraus die Herkunft von Felix Gasbarra:

Die Familie Felix Gasbarras stammte mütterlicherseits aus Bremen. Hermine, seine Mutter, war eine geborene Gravenhorst. Die Großmutter wurde, da sie eine Waise war und kein Geld hatte, konvenient mit einem zu Geld gekommenen Lotterie-Einnehmer verheiratet, der später als Generalvertreter des französischen Christofle-Silbers in Berlin residierte. Ein Vetter der Großmutter, ein Upmann, war als „Mauvais Sujet“ nach Kuba abgeschoben worden. Er machte dort sein großes Glück, denn er begründete in Havanna eine Zigarrenfabrik, die in der ganzen Welt berühmt wurde. Jeder feine Herr steckte sich nach dem Essen eine Upmann an!

Hermine war in ihrer Jugend eine bekannte Sängerin gewesen, Mitglied der königlichen Opern von Berlin und Rom. Laura, wie sie sich fortan nannte, war klein von Wuchs, hatte aber einen eisernen Willen. Wer ihr nicht gefiel, der hatte nichts zu lachen. Sie ließ sich von einer vorgefassten Meinung nicht abbringen. Das war so und das blieb so: Basta! In mir witterte sie sofort die Nebenbuhlerin in der Liebe ihres einzigen Sohnes und so lehnte sie mich sofort mit den Worten ab: „Unanständig anständig!“ Ich nannte sie den „Charakterkopf“, weil ich mich scheute, ein härteres Wort zu gebrauchen.

Ich brachte nur Mädchen zur Welt und das passte meiner Schwiegermutter gar nicht. In ihrer Familie waren immer nur Söhne geboren worden. Kleine Mädchen zählten nicht viel. Der „Charakterkopf“ hoffte auf ein zweites Enkelkind, das endlich den ersehnten Enkel bringen sollte. Und wieder war es ein Mädchen. Ich selbst empfand es als besondere Gnade, dass ich nur Mädchen bekam. Die würde ich schon richtig erziehen, schwor ich mir. Sie sollten an Intelligenz keinem Mann nachstehen und sie sollten zärtlich und in meinem Alter bei mir sein.

Der gasbarrasche Vater, der nie erwähnt wurde – und nicht Gasbarra hieß –, war ein adeliger Mann aus Kalabrien, dessen Geschlecht im 13. Jahrhundert aus Griechenland eingewandert war. Er soll ein berühmter Redner des italienischen Parlaments gewesen sein. Der Italiener ist der geborene Liebhaber. Wie tief seine Liebe sitzt, ist eine andere Sache, doch die nordischen Mädchen sind rasch von „Amore“ bezaubert. So erging das auch Laura Weil, geborene Gravenhorst aus Bremen, Sopranstimme am Teatro Dell’Opéra di Roma.

Der leibliche Vater: Graf Enrico Basta

Die Geschichte seiner elterlichen Liebe erfuhr Gasbarra, als er achtzehn Jahre alt war und zu Besuch in Rom. Ich kann mir lebhaft vorstellen, mit welch großem Vergnügen sich seine Nenntante – „Zia Rita“ – sich dieser heiklen Aufgabe widmete. Später wurde der Vater nie mehr erwähnt, sodass Gasbarra nur eine frauliche Erziehung genoss und das männliche Prinzip vollkommen in den Hintergrund geschoben wurde. Das erklärt vieles in seinem Charakter. Doch was sollte Laura mit dem kleinen Jungen machen? Der Vater des Jungen, ein Conte Enrico Basta, jagte längst wieder neuen Affären hinterher, also gab sie den kleinen Felix zu einer Amme in Pflege. Die hieß Marietta und war Personalköchin im königlichen Quirinal – eine echte Garibaldinerin. Gleichzeitig mit ihrer Milch nährte sie den kleinen Felix auch mit ihrer republikanischen Gesinnung. Aber das hielt nicht lange an. Mit dem Alter kam die andere Blutmischung zum Vorschein.

Felix, der 1895 mit dem Namen Gasbarra ins Leben tritt, wird mit dieser von seiner Mutter durch Scheinheirat erworbenen Abstammung weder seine Herkunft noch seine Identität verbinden wollen. Dem wohlklingenden Namen Gasbarra, den er zeitlebens als Leihgabe eines ihm Unbekannten betrachtet, wird er mit Beginn der Zwanzigerjahre weitere Masken aufsetzen. Das Spiel mit der Camouflage beherrscht er virtuos. Mithilfe vieler fantasievoll arrangierter Pseudonyme beginnt er schon früh, eigene Spuren zu verwischen und Verwirrung zu stiften. Seinem Vornamen Felix hingegen wird er stets treu bleiben. So sehr, dass er den beiden von ihm nie anerkannten Söhnen den zweiten Vornamen Felix gab. Mir selbst, Jahrgang 1950, und dem 1960 in Bozen geborenen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin Elly.

Für unseren leiblichen Vater bleibt der Name Felix das einzige Kontinuum in einem Leben voller Mimikry und Verkleidungen, an dessen Beginn ein käuflicher Jemand namens Gasbarra mit Pass und Personalie Pate gestanden hat. Das herrschaftliche Standesbewusstsein, seine Arroganz, seine Autorität holt er sich aus seiner Blutsverwandtschaft mit dem Uradel der Grafen Basta, einem Geschlecht, das er über Jahrhunderte herzuleiten weiß, woran er offensichtlich Gefallen findet. Trotz seiner nie erfolgten Anerkennung als Spross des Conte Enrico Basta, der Mutter Laura, mit bürgerlichem Namen Hermine Weil, dem Separee und nicht der Loge zugedacht hatte, trachtet Felix mit zur Schau getragener Noblesse, mit dem Hang zu gut sitzenden Uniformen und später auch mit seinem Castello immer danach, standesgemäß zu leben.

1958 wird sein treuester Weggefährte, der Theaterregisseur Erwin Piscator, darum gebeten, eine Sendereihe des Norddeutschen Rundfunks mit Hörspielen von Felix Gasbarra mit einigen Worten zur Person einzuleiten: „Über Felix Gasbarra etwas zu sagen, ist nicht leicht, besonders für jemanden, der alles und nichts über ihn weiß, weil er seit Jahrzehnten mit ihm befreundet ist. Immer hat Gasbarra etwas leicht Geheimnisvolles umgeben; immer hat seine Wirkung viel weiter gereicht, als sein Name bekannt war.“

Als kleiner Junge wurde Gasbarra zu einer Amme gegeben, deren Mann dem Kleinen oft Wein zu trinken gab, damit das Gegreine aufhören sollte, denn es war ein schwächliches Kind, das der dicken Marietta an die Brust gelegt wurde. Erst ein großes Erdbeben im Jahr 1897 rührte das Herz der Mutter so sehr, dass sie das Kind zu sich nahm, um sich ihm mehr widmen zu können. Der Vater des „Charakterkopfs“ war verstorben und Amöne Gravenhorst, wie die Großmutter hieß, kam nach Rom, um ihre Hermine nach Deutschland zu holen, denn sie fand es merkwürdig, dass die Tochter nicht selbst zurückkehren wollte.

Als Amöne den kleinen Jungen der gefeierten Laura dort vorfand, fiel sie aus allen Wolken. Da sie eine resolute, praktische Frau war, regelte sie die Angelegenheit und reiste mit ihrer Tochter und dem kleinen Felix über die Alpen zurück in die nördliche Heimat. Es wurden verschiedene Lösungen im Haushalt versucht, um glücklich zu leben. Doch da beide Frauen „Charakterköpfe“ waren, wurde das Zusammenleben schwierig. Manchmal half nur Lauras Flucht in ein Sanatorium, denn es war genügend Geld da, um sich das leisten zu können, um so auf das Ableben der alten, reichen Dame zu warten. Aber wie das ältere Leute so an sich haben: Sie lieben das Leben und ihren Komfort und denken gar nicht daran, den Jüngeren Platz zu machen, die danach bibbern, endlich mal selbst die Puppen tanzen zu lassen.

Ein Muttersohn in Samt und Seide: Felix um 1907

Für Laura war es nicht leicht, die Wünsche ihres eleganten Jungen zu erfüllen, denn Amöne führte Buch über die Ausgaben. Felix war es gewohnt, seidene Hemden zu tragen. Nur die teuersten Stiefel waren gut genug für ihn und die Anzüge wurden bei Hoffmann, dem elegantesten Berliner Herrenschneider, besorgt.

Doch sie hatte Grund, auf Felix stolz zu sein. Er war ein guter Schüler und sehr sprachbegabt. Zu den Ferien wurde er ins Ausland geschickt, um dort die jeweilige Sprache zu lernen. Einmal nach England, dann nach Frankreich, und später wurde ein Internat bei Lausanne ausgesucht, wo für den vornehmen Jüngling auch ein Reitpferd gehalten werden musste.

1912 schüttete Fortuna ihren Geldsegen über die Mutter und den Sohn aus. Die alte Amöne hatte endlich das Zeitliche hinter sich gebracht. Doch die Freude war nicht von Dauer. 1914 war man gerade in den Vorbereitungen, um die kalten Wintermonate in der milden Sonne Ägyptens zu verbringen, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Aus der Traum! Sogleich wurde das ganze Vermögen von Felix und seiner Mutter beschlagnahmt, denn beide gehörten nun dem feindlichen Lager an, waren sie doch in Rom zu Italienern geworden. Das war das Ende der ganzen Herrlichkeit. Als das Vermögen vier Jahre später freigegeben wurde, war nur noch ein kläglicher Rest vorhanden.

Nach dem Ende ihrer Engagements in Rom im Jahr 1900 hatte Laura ein Engagement am Wallner-Theater, einer populären Berliner Bühne, angenommen. Das an der Jannowitzbrücke gelegene Haus war bekannt für Operetten, Volksstücke und zugkräftige Komödien, in denen die „Berliner Schnauze“ nicht zu kurz kommen durfte.

Für Laura waren diese Spielpläne ein Abstieg aus den Höhen der Königlichen Opernhäuser, an denen die klein gewachsene, stimmmächtige Frau Ovationen hinnehmen durfte. Doch auch im Wallner hatte sie vermutlich weiterhin ein dankbares Publikum. Sie war nun jenseits der vierzig, was von ihr viel Durchsetzungskraft und Anstrengung forderte. Doch sie war zäh und kämpfte bis Ultimo um „ihre Auftritte“. Viele Jahre später erinnert sich Felix daran, dass im muffigen Foyer des Theaterbaus noch Anfang der Dreißigerjahre ein „leicht angegrautes“ Bühnenfoto seiner Mutter hing.

Kurze Berliner Studienjahre: Gasbarra um 1914

Laura liebt ihren Sohn Felix abgöttisch. Keine Frau darf Blicke mit ihm wechseln, ohne dass sie dadurch in nagende Eifersucht verfällt. Sie versucht, ihm jeden Wunsch von den Augen abzulesen, und wo kein Wunsch ist, ist Hingabe. 1914 – rechtzeitig bei Ausbruch der deutschen Kriegseuphorie – hat Laura ihr Werk beinahe vollendet.

Felix fehlt es an nichts zum Sprung auf das hohe Parkett. Er ist wortgewandt, beherrscht drei Sprachen, ist exquisit – beinahe dandyhaft – gekleidet und weltläufig. Obwohl sein Wuchs die hundertsiebzig Zentimeter nicht übertrifft, erweckt er mit seinem schmalen, länglich gewachsenen Kopf den Eindruck von gut gelungener Statur. Das volle Haar von südländischem Glanz, die hohe Stirn, die sich eindrucksvoll bis zu den Klippen des Jochbogens zieht, die lang gezogenen Brauen und die kastanienbraunen Augen, das vermittelt Willensstärke und Temperament; im Kontrast dazu seine vollen, beinahe feminin gezeichneten Lippen, die schon der heranwachsende Felix spöttisch zu den Mundwinkeln hinzieht. Ein Ausdruck, der ihm anhaften wird und der dem strengen, prüfenden Blick einen Hauch Ironie beimengt. Diesen Auftritt erinnern später viele Weggefährten als herablassend, andere hingegen als umwerfend.

Felix wirkt. Laura ist entzückt. Und nicht nur sie. Die auffallende Melange aus südlichem Ungestüm und nördlicher Zurückhaltung beeindruckt. Forsch komme er daher, kühn, meinen die Damen in ihrem Frauenkränzchen. Von wem sie denn diesen jungen Mann habe? Dazu eisernes Schweigen, doch ein bisschen Adel sei beigemischt.

Mutter und Sohn schlingern durch die Kriegsjahre. Es fehlt an allem. Möglich, dass der in den guten Jahren angeschaffte Hausrat nach und nach in die Pfandleihanstalt wandert, wodurch der Anschein der gehobenen Bürgerlichkeit allmählich hinter dem Lebensnotwendigen des Kriegsalltags verblasst. Mutter und Sohn leben gemeinsam in der vierten Etage eines bürgerlich bewohnten Mietshauses in der Berliner Yorckstraße. Diese für beide schweren Jahre formen aus Mutter und Sohn eine unverbrüchliche Schicksalsgemeinschaft.

Für Felix war Laura die einzige Frau in seinem Leben, der er hingebungsvoll völlig vertraute. Nur sie verstand ihn. Nur sie sah ihm alles nach.

Felix, der sich sein ganzes Leben lang den Titel Herr Doktor oder, in Italien wohlklingender, Dottore Gasbarra mit einem milden Lächeln gefallen lassen wird, muss seinem Studium – mal Juristerei, mal Philosophie – an der Friedrich-Willhelm-Universität Adieu sagen. Um seine Mutter und sich durch die schweren Jahre zu bringen, ist er gezwungen, Arbeit zu finden. In den ersten zwei – vergleichsweise erträglichen – Kriegsjahren lässt sich für Laura noch leidlich Geld mit Gesangsunterricht verdienen, doch mit der dann folgenden rasanten Verarmung ihrer Klientel versiegt auch diese Quelle. Was tun? Felix muss in die Hände spucken. Auch wenn er dies nie ernstlich in Erwägung gezogen hat, weiß er längst, dass neben seinen anderen Gaben auch die handwerklichen Fähigkeiten taugen. Damit ließe sich für Mutter und Sohn ein wenn auch bescheidener Lebensunterhalt sichern, wird er sich gedacht haben.

Und so tritt Felix Gasbarra mitten im Krieg eine Tischlerlehre an. Die Stadt ist ohne Männer. Entweder sie stehen noch an der Front oder sie kehren von dort nie mehr zurück. Handwerker sind rar. Jungen, gesunden Kerlen begegnen die Berliner selten auf der Straße. Da wird doch ein geschickter Tischler sein Brot verdienen können! Felix entdeckt beim Bau von Stühlen, Tischen, Betten nun auch seinen Sinn für die gute Form, der ihm ein Leben lang an der Hobelbank Freude machen wird und so ausgeprägt ist, dass ihm 1930 die Leitung der Möbelwerkstätten am Bauhaus in Dessau angetragen werden wird. Doch zunächst bricht der belesene, vielsprachige und von der Mutter vergötterte Felix jeden Morgen zu seinem Meister nach dem Berliner Proletarierbezirk Wedding auf.

Die erste Wandlung: Tischler

Das behütete Leben der ersten zwanzig Jahre wird nun abgehobelt. Felix lernt Genossen kennen und wird einer von ihnen. Er hört Rosa Luxemburg, sieht Karl Liebknecht und begeistert sich für den „Spartakus“. Er wird im Januar 1919 Zeuge des gleichnamigen Aufstands, nicht an vorderster Front, doch ganz bei der Sache, die nun auch die seine werden wird: Klassenkampf und Revolution. Der rhetorisch begabte, scharf argumentierende und akademisch geschulte Tischler macht bald von sich reden. Schon öffnen sich ihm Türen, hinter denen nächtelang debattiert und agitiert wird. Immer öfter zieht er – mal Jakobiner, mal dichtender Tischler – mit seinen neuen Freunden, den Genossen, durch die Kaschemmen und Künstlerkneipen Berlins. Sein liebstes Werkzeug wird nun die Schreibmaschine.

Felix Gasbarra redigiert, schreibt und polemisiert – wie hier in einem später in der satirischen Berliner Zeitschrift Der Knüppel erschienenen Text:

Der Zimmermann geht selten allein, gewöhnlich tritt er in Rudeln auf. Denn wie soll auch ein einzelner Zimmermann ein Zimmer machen? Wenn er bei der einen Ecke beginnt, fällt ihm inzwischen die andere ein. Also muss ein zweiter zur Stelle sein und den Balken halten, damit er sehen kann, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat.

Auch der zweite arbeitet mit dem kragenlosen Hemd, in den weiten Flatterhosen, trägt nach Feierabend den Zylinder und grüßt: „Gott grüß die Kunst!“, obwohl sie schon lange an keinen Gott glauben. Aber dieser Kunstgruß gehört zu ihnen wie Feilsack, Säge und Zylinderhut. Bei ihnen gilt: Erst einmal muss der Mensch die Welt sehen, in zweiter Linie müssen Häuser gebaut werden. Denn die meisten Häuser werden ja doch nur für die gebaut, die eins gar nicht nötig haben. Und so werden die Zimmerleute die Ersten, die eines Tages ein gewisses Gebäude sachgemäß zerlegen helfen werden, weil es einen Dreck taugt! Und sie werden mit die Ersten sein, die das neue Haus, unser Haus, bauen werden.

Felix Gasbarra habe ich gesucht, Doris Homann habe ich gefunden. Die beiden Leben bedingten sich. Auch wenn Gasbarra und Homann nur immer wieder für kurze Zeit miteinander glücklich waren, so haben sie doch auf eigentümliche Weise ein ganzes Leben miteinander verbracht, trotz langer Trennungen und einem endgültig gewordenen Adieu.

Wer war diese Doris Homann, die als begabte Künstlerin so vollkommen in Vergessenheit geraten ist? Wer war diese Frau, der Felix Gasbarra immer wieder das Überleben verdankte? Wer war die Mutter meiner Halbschwestern Livia und Claudia?

Ihre Lebensgeschichte beginnt am 16. Mai 1898 im damals Königsstadt genannten Stadtteil Berlins, Barnimstraße 11, dem Haus ihres Großvaters. Der idyllische Radetzkypark gegenüber muss im Zug der rasanten Gründerjahre zwei imposanten Wohnanlagen Platz machen, weshalb statt des vielen Grüns und des satten Dufts von Flieder im Frühling nun nur noch die Pferdestallung des „Juden Herschmann“ im zweiten Hof des großväterlichen Anwesens an Landluft erinnert. Die kleine Doris wächst in die behütete Welt einer bürgerlichen Behaglichkeit hinein.

Ihr Großvater mütterlicherseits, Hermann Schulze, hatte das Karree mit dreißig Wohnungen als Kapitalanlage für seine Kinder erworben. Dank einer soliden Rendite kam um 1880 eine weitere Immobilie – diesmal mit fünfundfünfzig Wohnungen – an der damals vornehmen Prenzlauer Allee hinzu, was allerdings als Fehlspekulation zu enden drohte. Doch der alternde Schulze war zäh. Es gelang ihm nach dem Freitod des in Pleite geratenen Kompagnons sein Geld zu retten und dem Schlamassel zu entkommen. Zu den frühesten Kindheitserinnerungen von Doris gehören die Gänge zu den vielen Wohnungstüren, auf die sie der Vater mitnimmt, wenn er die Miete zu kassieren hat.

Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts zieht die Familie Homann an die Friedenstraße (heute Am Friedrichshain). Hier lösen die süßlich-herben Schwaden aus der Mälzerei der nahe gelegenen Schultheiss-Brauerei den beißenden Geruch von Pferdeäpfeln und vergorenem Stroh ab. Von früh an entwickelt Doris einen feinen Sinn für die Gerüche und Düfte der vielen Stationen ihres Lebens: die Nadelhölzer im Riesengebirge, den Rausch von Glyzinie, Ginster und Akazie in den Alleen und Giardini Roms, die Nachtschatten über der dunklen Erde ihres römischen Landguts, das beißende Javelwasser auf den blank gescheuerten Steinböden von Kampenn und später die schwerblütigen Jakobinien und Gardenien in der sirrenden Hitze Brasiliens.

Mutter Gertrud erzieht ihre Tochter mit Blick auf die herannahende „Moderne“. Sie selbst hat trotz des Wohlstands ihrer Familie eine anstrengende Kindheit und Jugend durchlebt: Ihre Mutter war kränklich und musste viele Jahre auf dem Canapé verbringen. Gertrud wurde mit zwölf aus der Schule „gerissen“, um sie zu pflegen, die Geschwister zu beaufsichtigen, die Einkäufe für einen Zehn-Personen-Haushalt zu überwachen und die zwei erwachsenen Dienstboten zu dirigieren. „Alles viel zu viel für so ein junges Ding“, schreibt Doris auf. Die jahrelange Überforderung, der Gertrud ausgesetzt war, mag dazu beigetragen haben, dass sie sich schon früh für die technischen Neuerungen zur Erleichterung der täglichen Mühen begeistern konnte. Sie besuchte regelmäßig Industrieausstellungen, und schon bald brummte eine der ersten Staubsaugerpumpen Berlins in der mit schweren Orientteppichen ausgelegten Zwölfzimmerwohnung.

Gertrud erwartete mit Ungeduld die ersten Erfolge der Frauenemanzipation. Sie selbst mochte nicht als „alter Besen in der Ecke“ enden. Die älteste Tochter des „Coupon-Schulze“, wie Gertruds Vater an der haussierenden Börse gerufen wurde, galt als gute Partie. Offenbar handelte er so einträglich mit Wertschriften, dass er das Vermögen der Familie mit Auslandsgeschäften und Währungsspekulationen mehrfach verdoppeln konnte. Sein Safe war mit englischen Pfund und Schweizer Franken prall gefüllt.

Den Grundstock für diesen Reichtum hatte ein russischer Ahne gelegt, der sich 1807 in Berlin niederließ. Er soll adeliger Abstammung gewesen sein und sein Vermögen in napoleonischen Diensten erworben haben. Berlin wurde seine neue Heimat, in der er sich „Werkenthin“ (= Wer kennt ihn) rufen ließ. Er erwarb eine Alt Ruppiner Apotheke mit dazugehörigem Wohnhaus und hatte sieben Kinder.

„Alles, was wir bis jetzt in der Familie Gutes und Schönes haben, das Silber von 1807, die Rubinglasteller, von denen jeder ein anderes Muster hat, oder die herrlichen Empiretassen – alles kommt von meiner Großmutter Karoline Werkenthin-Schulze. Einen kleinen einfachen Silberbecher habe ich in alle Länder mitgenommen und nie versetzt, auch wenn ich das manches Mal bitter nötig gehabt hätte“, vermerkte Doris in ihren Lebenserinnerungen.

Doris’ Vater Hermann Homann stammte aus einer Mühle in Neubabelsberg. Sein Charakter war von einem unerschütterlichen Instinkt für das Reelle geprägt. Diesem Sinn hatte die Schulze-Sippe später den Erhalt ihrer beiden Mietskasernen zu verdanken, denn als sich die „Gründer“ im Inflationsjahr 1920 panikartig von Grund und Boden trennten und es vorzogen, mit Schein-Milliarden zu prahlen, hielt Hermann eisern an den entwerteten Immobilien fest.

Für Gertrud war die erste Begegnung mit Hermann Homann ein „coup de foudre“ – ein Blitzschlag. „Den oder keinen“, setzte sie sich zum Entsetzen ihrer Eltern in den Kopf. Nach dem ersten Schrecken, denn der junge, stattliche Mann war „arm wie eine Kirchenmaus“, ließ sich „Coupon-Schulze“ als Erster erweichen. Die Hochzeit von Hermann und Gertrud wurde im Bristol Unter den Linden mit viel Pomp und Berliner Talmi gefeiert. „Coupon-Schulze“ ließ sich nicht lumpen. Dem frisch vermählten Ehemann konnte eine Lebensstellung am Kaiserlichen Patentamt verschafft werden, wo er es im Lauf der Jahre zum Rechnungsrat brachte. Für Gertrud dazumal eine herbe Enttäuschung, sie wäre gerne als Frau Geheimrat durch die Stadt promeniert.

Die Kindheit von „Klein-Dodel“, wie Doris in der Familie gerufen wurde, ist von einer drohenden Verkrümmung der Wirbelsäule überschattet. Statt wie ein Junge – der Doris gerne geworden wäre – herumzutoben und Indianerabenteuer im Park zu bestehen, muss sie ins Streckbett und stundenlang in einem Lederkorsett am Türbalken baumeln. Dabei wird sie von ihrem drei Jahre älteren Bruder Heinz bei jeder Gelegenheit verhöhnt und gepiesackt. Ihr Großvater aber erfüllt ihr alle Wünsche: Rollschuhe, ein Fahrrad, Schlittschuhe und Tennisschläger. Bei ihm gibt es Ananas aus Jamaika oder Weintrauben aus Italien und an den Weihnachtsfeiern der weitverzweigten Familie biegt sich seine lange Tafel unter der Last der Schüsseln, der Silberteller und des Meissener Porzellans. Auch als „Klein-Dodel“ längst nicht mehr auf den Schoß des Patriarchen hüpft, bleibt sie seine Favoritin. Doris trägt blonde Haarzöpfe, die ihr bis zu den Hüften baumeln und – wie ihre Puppen – Kleider, die Mutter Gertrud nach Maß schneidert.

Der Park war unser Alles. Von unserer Wohnung konnten wir auf die vielen Baumgipfel sehen – einer hinter dem anderen – bis zu unserer Unendlichkeit. Man wusste wohl, dass dahinter, wo früher die Lauben der Schrebergärten gestanden hatten, das neue Bötzowviertel gebaut wurde. Aber man sah es nicht – man sah nur den schönen Springbrunnen und roch den Duft der vielen Kastanienbäume, der in der Blütezeit wie ein Duftmeer in alle Zimmer brandete. Wenn man im Erker saß, kam man sich vor wie ein Kanarienvogel, der in seinem Käfig hin und her hüpft und singt und nicht viel von seiner Gefangenschaft merkt. Wir waren zwar alle Stadtkinder, aber wir hatten den Park.

Mutter Gertrud liebt die Stadt mit all ihren köstlichen Verführungen: Konzerte, Theater, Feste und Einladungen. Ihr Hermann hingegen hält es zwischen Patentamt und Familienleben nur schwer aus. Seine große Leidenschaft ist das Segeln. Jeden freien Tag zieht es ihn hinaus zum Müggelsee, zu seinem Verein AHOI. Dort findet er seine wahre Bestimmung und ist glücklich.

Er segelte mit Leidenschaft, auch auf der Kieler Förde, wo der Belt sich schon wie ein Meer gebärdet, und brachte viele Trophäen nach Hause. Wenn er wiederkam, war er braun gebrannt und strahlte voller Lebenslust und Gesundheit. Meine Widerstandskraft, die ich bis heute bewahrt habe und die mir geholfen hat alle Tücken und Fallstricke des Lebens zu überwinden, war von ihm in den einsamen Stunden auf dem Wasser, wenn er mit den anderen Seglern und dem Meer kämpfte, aufgespeichert worden und ich bekam sie als Erbe von ihm.

Als Doris elf wird, schenkt ihr der Vater eine Jolle. Sie wird das „Schönste, das Herrlichste, Wunderbarste, Kostbarste“ ihrer Welt werden, ihre Wonne und ihr Schatz, mit dem sie im Schilf verschwinden, dort lesen und träumen kann. In ihren kleinen Verstecken ist Stille, außer wenn sich die Spreedampfer nähern, deren Bordkapellen man schon von ferne hört.

Mit vierzehn verbringt Doris erstmals die Sommermonate im Haus ihres Onkels Alfred Köppen im schlesischen Schreiberhau. Köppen ist ein renommierter Kunsthistoriker, der von Vorträgen für das bildungshungrige Bürgertum und von populär gehaltenen Künstlermonografien gelebt hat. Als er ausgesorgt hatte, ließ er sich in der von den Brüdern Carl und Gerhart Hauptmann begründeten Künstlerkolonie am Fuß des Riesengebirges nieder, wo sein Freund Hermann Hendrich, der als Mythenmaler bekannt war, eine „Nordische Sagenhalle“ gebaut hatte, in der das Publikum für geringes Geld in die Welt der Nibelungen eintauchen konnte.

Im Sommer 1912 begegnet Doris zum ersten Mal der Kunst und Künstlern, denn in der Kolonie von Schreiberhau geben sich Schriftstellerinnen, Maler und Musikerinnen die Klinke in die Hand. Es ist ein frohes Treiben, das sich von Haus zu Haus mit Konzerten, gegenseitigen Atelierbesuchen und Lesungen sorglos durch die Sommermonate zieht. Doris beginnt sich zu entdecken.

Dieser Sommer war etwas noch nie Dagewesenes. Eine neue, herrliche Traumwelt hatte sich mir aufgetan. Claire Hendrich nahm mich unter ihre Fittiche und ich ging oft und gerne zu ihr. Jedes Mal durchströmte mich eine warme Welle, die sie in goldenem Licht erscheinen ließ. Dabei war sie von stürmischem Willen und dann auch wieder von so taubensanftem Temperament, dass man nie wusste, was als Nächstes kommen würde.

Nach ihrer Rückkehr in den Berliner Alltag ist Doris nicht mehr dieselbe. In Schreiberhau hat sie zum ersten Mal den weiten Horizont der „Kunstmenschen“ erblickt. Ahnungen und Wünsche steigen in ihr hoch und die Magie eines Lebens in der Ungezwungenheit der freien Natur hält Einzug in ihre Träumereien. In ihrem letzten Schuljahr an der Kaulschen Höheren Mädchenschule reift ihr Entschluss, Malerin zu werden.

Eigentlich hätte Hermann Homann für seine Tochter eine Ausbildung zum Telefonfräulein vorgesehen. Dafür ist seiner Ansicht nach ihre Intelligenz ausreichend. Es ist auf Wunsch von Mutter Gertrud vereinbart, dass Doris die erste Frau in der Familie wird, die einen Beruf erlernt und eigenes Geld verdient. Doch die Vorstellung, acht Stunden am Tag Zahlen zu plappern und Verbindungen zu „stöpseln“, ist für Doris – trotz der Aussicht auf ein Einkommen mit Pensionsberechtigung – unerträglich. Sie kämpft dagegen an und lässt so lange nicht locker, bis der Vater bereit ist, sich im Atelier des berühmten Marinemalers Willy Stöwer, zu dem er als Vorsitzender seines Segelvereins Vertrauen hat, anzumelden. Er will hören, ob Doris’ Malversuche Zukunft hätten. „Schicken Sie Ihre Tochter in die Malschule des Vereins der Berliner Künstlerinnen.“ Mit diesem für ihn unerwarteten Bescheid kehrt der Kundschafter nach Hause zurück. Doris jubelt und der Vater muss über und über berichten, was der Professor Stöwer denn genau gesagt habe.

Ich fühlte in mir alle Kräfte wachsen und machte mich alleine auf den Weg nach dem Schöneberger Ufer, zu dem Verein Berliner Künstlerinnen.

„Ich wünsche, mit der Direktorin zu sprechen“, und warf einen halben Blick auf die Zeichnungen und Bilder. Mir war gar nicht mehr so heldisch zu Mute. Ich dachte: Na, da hast du aber eine Menge zu lernen, und deine Sachen zeigst du nicht, die passen gar nicht hierher, du machst dich nur lächerlich.

Jetzt kam die Direktorin, ein kleines, ältliches Fräulein, Kopf tief in den Schultern steckend. Ja, so hättest du auch ausgesehen, wenn du nicht fünf Jahre im Korsett gehangen hättest – fuhr es mir durch den Kopf. Name: Hildegard Lehnert, energisches Richard-Wagner-Profil, Spitzenjabot und Monokel. Hier wäre zwar die Malschule, aber sie nähmen keine Schülerinnen an, ohne dass deren Arbeiten geprüft würden. Meine Antwort lautete, das ginge nicht, denn ich hätte keine Arbeiten. So was gäbe es doch nicht, ich solle die Arbeiten bringen, und zwar morgen. Ich wiederholte ständig, dass ich keine Arbeiten hätte, während ich streng durch das Monokel angesehen wurde: „Aber irgendetwas müssen Sie doch haben?“

„Ja“, sagte ich, „große Lust.“

Da fiel das Monokel, und die Lehnert lachte schallend: „Das ist sehr viel. Kommen Sie morgen und fangen Sie auf Probe an.“

Nach meiner Probezeit erschien die Lehnert und ging an meine Staffelei. Sie kniff die Augen zusammen und war der Meinung, dass ich die Beste der Klasse war.

„Du, sieh mal“, sagte meine Mutter kurze Zeit später zu mir, eine Zeitung in der Hand, „ich glaube, das ist etwas für dich, da musst du hingehen.“ Eine Kabarettkünstlerin, Lautenspielerin, ehemalige Frau des Dichters Hans Hyan machte ein Kunstasyl für junge Künstler auf. Sie forderte alle künstlerisch interessierten Leute auf, sie zu besuchen. Die Klosterstraße war nicht weit, so nahm ich einige meiner Arbeiten unter den Arm und pilgerte da hin.

Altes, verfallenes Haus. Ich war neugierig, ging die paar Stufen nach oben und klopfte an die schmale Tür, durch die Farbgeruch drang. Die Tür öffnete sich und ein über und über bekleckertes Gesicht mit großen, dunklen Augen stand mir gegenüber: „Fritz Kohlberg“, sagte er. Ich nickte, wusste ja nicht, wer Kohlberg war, und fragte nach Käthe Hyan. Frau Hyan war zu sprechen: Pagenkopf, viel Traurigkeit im Gesicht, aber auch etwas Lausbübisches – eine richtige Berliner Göre. Ich hatte dann auch gleich raus, dass die Hyan und Kohlberg verheiratet waren, trotzdem sie wie Mutter und Sohn wirkten.

Kohlberg war Architekt. Der Raum sah prachtvoll aus. Man ging unter tobenden Kreisen. Die ganze Decke wirbelte in den tollsten Farben. Beide waren von meinen Arbeiten sehr beeindruckt und nahmen mich als erste Ausstellungspartnerin dazu. Einen Tag vor der Eröffnung sah ich mir meine Bilder an und war sehr glücklich, denn sie waren gut platziert und versprachen Erfolg.

Die Hyan erzählte mir von einem jungen Dichter, der von meinen Bildern sehr angetan sei und mir vorgestellt werden möchte. „Ja“, sagte ich, wusste ich doch nicht, dass das mein Schicksal sein würde.

An einem kalten Januarabend 1920 eröffnet Käthe Hyan die Räume ihres Kunstasyls in der Klosterstraße. Das schmale, doch tiefe Haus ist brechend voll, und es strömen immer noch mehr Neugierige herein, die sich diesen Abend mit Lyrikvorträgen, kabarettistischen Darbietungen der Hausherrin und den Bildern einer noch unbekannten, jungen Berliner Malerin nicht entgehen lassen wollen.

Es ist ein Sichzeigen und Sichwiedersehen. Von einem großen Samowar wird Tee gereicht, dazu Kuchen und Gebäck. Nach einer guten Weile drängt das Publikum in den Vortragsraum, dessen rückwärtige Wand mit einer bodenlangen, roten Stoffbahn verhängt ist. Doris ist aufgeregt und glücklich, steht doch auch sie im Mittelpunkt einer angeregten Gesellschaft Gleichgesinnter. Mit dabei ist auch die junge Schauspielerin Renée Kürschner, die bei Max Reinhardt debütiert hat und an diesem Abend vor dem roten Vorhang Gedichte von François Villon vorträgt. An ihrem Schicksal wird Doris viele Jahre später schwer tragen. Es ist ein langer Abend im Kunstasyl.

Endlich stellt sich auch ein sichtlich erschöpfter junger Mann nach vorne. Er trägt eigene Gedichte vor, Moritaten über Charles Henri Sanson, den „Henker von Paris“. „Er sprach sehr gewaltig, das Blut troff nur so herunter und erfüllte den Raum mit einem ekeligen Geruch“, erinnert Doris ihren ersten Eindruck vom Tischlerdichter. Als es danach zurück zum Samowar geht, stellt er sich vor. Felix Gasbarra. Doris ist von seiner „weichen, melodischen“ Stimme sofort gefangen. Verflogen sind die blutrünstigen Moritaten.

Doris und Felix: das Glück der ersten Jahre

Es dauert nicht lange, bis Felix in Doris’ Atelier Am Friedrichshain ein und aus geht. Sie malt ihn – er wird ihr Schatten.