Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bonifatius Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Familie Fantl genießt vor dem Zweiten Weltkrieg ein privilegiertes Leben. Sie sind Prager Deutsche der Bourgeoise, mit eigener Anwaltskanzlei, einem Modesalon, Privatschulunterricht und Chauffeur. Doch die Shoa löscht fast das gesamte Leben dieser jüdischen Familie aus. Nur drei von 67 Angehörigen überleben Konzentrationslager und Todesmärsche. Jahrzehnte später führt der Fund eines Koffers in Ausschwitz das Leben der Journalistin Sarah Cohen-Fantl in eine unerwartete Richtung. Der Name darauf – Zdenka Fantlova – ist der ihrer Urgroßmutter. Die Entdeckung löst eine tiefe Identitätskrise aus und führt sie dazu, die Geschichte ihrer Familie neu zu hinterfragen und aus drei Perspektiven zu erzählen. Dieses Buch ist eine generationenübergreifende Auseinandersetzung mit Trauma, Resilienz und jüdischer Identität – von Prag über die Shoa bis ins heutige Europa und in ein Israel nach dem Massaker des 7. Oktobers 2023. Es ist eine Geschichte über jüdische Identität, die Notwendigkeit des Erinnerns und den Versuch, in einer Gesellschaft, die "Nie wieder" sagt, aber oft wegschaut, einen Platz zu finden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

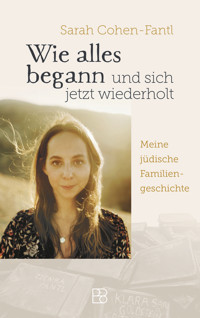

Sarah Cohen-Fantl

Wie alles begann und sich jetzt wiederholt

Alle in diesem Buch beschriebenen Vorkommnisse beruhen auf wahren Begebenheiten, die aus Erinnerungen wiedergegeben wurden, und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige kurze Textpassagen kamen in ähnlicher Form in Zeitungsartikeln, Interviews und/oder Büchern vor und wurden zum Teil erweitert, um sie in den Erzählfluss einzugliedern.

Sarah Cohen-Fantl

Wie alles begann und sichjetzt wiederholt

Meine jüdische Familiengeschichte

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden, denn es ist urheberrechtlich geschützt. Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Klimaneutrale Produktion.

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier.

1. Auflage 2025

Copyright © 2025 Bonifatius GmbH Druck | Buch | Verlag

Bonifatius Verlag | Karl-Schurz-Str. 26 | 33100 Paderborn

Tel. 05251 153-171 | [email protected]

Umschlaggestaltung: spoon design, Langgöns, www.spoondesign.de

Umschlagfoto: © privat/ullstein bild, Lengemann/WELT

Fotos innen: S. 9: Courtesy of Helga Ederer/Association of Jewish Refugees; S. 139: Geni.com/Fred Barton; S. 289: privat.

Satz und Druck: Bonifatius GmbH, Paderborn

Bindung: Integralis Industriebuchbinderei, Hannover

Printed in Germany

eISBN: 978-3-98790-952-8

www.bonifatius-verlag.de

Inhalt

Prolog

1. 1958, Bad Homburg Eine Unze voll Glück

2. März 1939, Prag Drei-Tages-Juden

3. 1993, Hamburg Weil sie Juden waren

4. 1941, Prag Die Küchenwand

5. 2015, London Verschwommene Ziffern

6. März 1941, Prag Hagibor

7. 1998–2008, Deutschland Die kranke Kuh

8. 1942, Terezín „Freiheit“

9. 2016, Berlin und Israel Die Wette

10. 1943, Terezín Irgendwie überleben

11. 2001, Norddeutschland Verstreut meine Asche

12. 1943, von Terezín nach Auschwitz Massachusetts

13. Anfang 2023, Berlin „We remember“

14. 18. Dezember 1943, Terezín Der Duft von Trdelnik

15. 2023, Berlin Sonntags im Café

16. 1943, Auschwitz Starker Max

17. 2025, Tel Aviv Himmel voll Hass

18. 1943, Auschwitz Rührei

19. März 1944, Auschwitz Kde domov můj?

20. Juli 1944, Auschwitz Birkenau Boys

21. Sommer 1944, Stutthof Die geklaute Butter

22. Februar 1945, von Auschwitz nach Buchenwald Schattenmenschen

23. 8. Februar 2024, Tel Aviv Stumme Schreie

24. 1945, Buchenwald Unzählbar

25. 2021, Tel Aviv Im knappen Pyjama

26. 1945, auf dem Marsch Schaut Gtt zu?

27. 14. April 1945, Buchenwald – Erfurt – Pilsen Der roteste Apfel

28. 12. Dezember 2023, Tel Aviv Tefillin

29. Mai 1945, auf der Flucht Das Holzwägelchen

30. 21. Mai 1945, Prag Die Moldau

31. 7. Juni 1945, Prag Shavuot

32. 2014, Berlin Yallabye

33. 2025, Israel Zwei Minuten Stille

34. 2017, Yad Vashem Der Koffer

35. 1946, Prag Das alte und neue Leben

36. 1948, Prag – England Eingefrorene Konten

37. 1949–1957, Prag – Bad Homburg Na Shledanou

38. 1994, Hamburg Die kaputte Uhr

39. ab 2017, Berlin Das „Judenproblem“

40. 2016, Jerusalem Traditionen (über-)leben

41. 2025, weltweit Geschichte wiederholt sich

42. 2025, Tel Aviv In Gedanken

Epilog

Danke, , thank you!

We remember

Quellen- und Literaturverzeichnis

Anmerkungen

Für meine Mutter, die immer wusste,

dass ich ein Buch schreiben würde,

und meinen Vater, der mich dabei unterstützt hat.

Für meine Kinder, für die ich dieses Buch schreibe.

Für die Überlebenden meiner Familie:

meine Urgroßmutter Zdenka, meinen Großvater Tomáš

und meine Großtante Helga.

Dies ist eure Geschichte.

Für alle, die vor uns waren, und für alle, die nach uns kommen.

Großtante Helga, Urgroßvater Rudolf, Großvater Tomáš und Urgroßmutter Zdenka Fantl.

„It is not ‚being Jewish‘

what Jews should be afraid of

but what happens next when Jews

become afraid of being Jewish.“

Rudy Rochman

Prolog

Langsam suche ich den Raum ab. Hinter der Scheibe liegen unzählige Koffer. Hunderte, lieblos auf einen Haufen geworfen, alle durcheinander. Vorne liegt er. Braun und an manchen Stellen ausgeblichen. Gut zu sehen, wenn man es weiß. Mit weißer Kreide steht der Name Zdenka Fantl darauf – der Name meiner jüdischen Urgroßmutter.

Als Kind habe ich gelernt, diesen Namen zu schreiben, für den Fall, dass ich einmal verloren gehen sollte. Jetzt lese ich meinen Mädchennamen auf diesem Koffer. Es ist ein komisches Gefühl. Ich hole tief Luft. In meiner Familie hatte ich schon von diesem Koffer gehört. Ängstlich habe ich darauf gewartet, ihn zu finden und mit eigenen Augen zu sehen. Er liegt da, zwischen vielen anderen Koffern, hinter einer Scheibe – in Auschwitz.

Was ich damals noch nicht wusste: Dieser Kofferfund würde mein Leben verändern. Für immer. Ich begann, Gespräche in meiner Familie zu führen, wie ich sie sonst als Journalistin mit Fremden führe. Konversationen, die mein Leben lang wie lose Spinnweben in der Luft hingen. Ich erfuhr viel über den generationenübergreifenden und weitervererbten Schmerz sowie die Zeit meiner Familie in Konzentrationslagern. Auch stieß ich auf ein Familiengeheimnis und entdeckte, dass der Koffer eine andere Geschichte erzählte, als erwartet – ein weiteres Fragezeichen auf meiner Suche nach Identität zwischen Religionen, Nationalitäten und komplizierten Familienkonstellationen.

Dieses Buch handelt vom Leben meiner Familie, der Familie Fantl vor dem Zweiten Weltkrieg – Prager Deutsche der Bourgeoisie mit eigener Anwaltskanzlei, einem Modesalon, dem Besuch von Privatschulen und einem Chauffeur – und wie es während des Kriegs durch das Ignorieren eines unbehaglichen Bauchgefühls in einem Waggon nach Theresienstadt sowie in jahrelanger Gefangenschaft in mehreren Konzentrationslagern und auf Todesmärschen für viele endete. Nur drei meiner 67 Familienangehörigen überlebten diese Hölle. Auch geht es darum, wie diese drei danach weiterlebten. Was sie anschließend jeweils prägte, warum ein Teil von ihnen ins Täterland immigrierte und wie sich das auf die nachfolgenden Generationen auswirkte.

Es möchte allerdings kein weiteres Holocaust-Buch sein, das die Gräuel der Vergangenheit wiederholt und auflistet, von denen viele von uns wissen. Es geht um das Jetzt – den wachsenden Judenhass, um weltweite Übergriffe, um gefährliche Propaganda und ihre Folgen, denen heute so viele Menschen wieder zum Opfer fallen. Es geht um die Atmosphäre im Täterland, das keine Schuld, vor allem aber keine Last und Verantwortung mehr tragen will: Es reicht jetzt mit den toten Juden, genug im Schulunterricht gelernt, ein Schlussstrich muss her. Dabei wird vergessen, dass die heutigen Generationen zwar nicht für die Taten von damals verantwortlich sind, wohl aber dafür, dass sich so etwas nie wieder ereignet. Doch ohne den unterschwellig weitervererbten Judenhass in der Gesellschaft aufzuarbeiten, zu benennen und konsequent zu ahnden, bleibt dieses oft betont wiederholte Versprechen leer. Belege dafür sind die zunehmenden Angriffe auf Jüdinnen und Juden in den vergangenen Jahren sowie die antisemitischen Vorfälle in Deutschland – allen voran in Berlin –, die seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 um ein Vielfaches gestiegen sind. Auch weltweit.

Diese Entwicklung zeigt, dass Juden von damals und heute eines gemeinsam haben: Wir sind Juden, und das ist Grund genug, um uns zu hassen, anzugreifen und zu töten.

So verfasste ich auch, während ich dieses Buch schrieb, mein Testament. Denn das Massaker am 7. Oktober 2023 markierte einen schmerzhaften Höhepunkt; als Juden wurde uns unsere Sterblichkeit bewusster als je zuvor. Und wir wissen heute, zwei Jahre danach, mehr denn je: Niemand wird uns retten. Wenn wir uns nicht selbst verteidigen, werden wir sterben.

Als Journalistin und Kriegsreporterin versuche ich, mich auf die Nachrichtenlage und die Fakten zu fokussieren. In diesem Buch dokumentiere ich auch vieles, was in der einseitigen Berichterstattung der meisten Medien nicht gezeigt wird. Immer wieder fragen mich Freunde und Kollegen, wie ich weiterhin so klar berichten kann. Die Wahrheit ist: In der Öffentlichkeit demonstriere ich Stärke, anstatt meine Gefühle, die Retraumatisierung und den wohl größten Schmerz, den ich je empfunden habe und den ein ganzes Land und die Mehrheit des jüdischen Volkes mit mir teilen, öffentlich zu zeigen – eine sehr israelische Eigenart. Niemand sieht, wie mich die Bilder des 7. Oktober im Wohnungsflur in die Knie zwingen, um bittere Tränen zu weinen. Niemand sieht, wie ich mir im Auto die Seele aus dem Leib schreie, weil ich den Schmerz nicht mehr ertragen kann. Niemand sieht, wie ich in Berlin zum Schutz unsere Mezuzah vom Türrahmen nehme – eine kleine Kapsel, die eigentlich dazu gedacht ist, unser Haus mit Gebetstexten zu beschützen –, unseren Nachnamen vom Klingelschild entferne und abends mit einem Glastisch die Wohnungstür verbarrikadiere, damit wir im Fall eines Überfalls geweckt werden.

In diesem Buch geht es um mehr als die Shoa. Es geht um das Klima aus Hass und Wegschauen, das schon unsere Familien vor den Deportationen in die Ghettos und Konzentrationslager ertragen mussten – und das heute wiederkehrt. Es geht darum, wie sich unsere Geschichten und Schicksale in Echtzeit, während ich dieses Buch schreibe, miteinander und ineinander verflechten. Wie schlechte, ungenaue und tendenziöse Berichterstattung den Hass befeuert – und damit für alle sichtbar existenzielle Bedrohungen für Juden schafft. Wir erleben eine Wiederholung dessen, was wir nie wieder zulassen wollten.

Als meine Großtante Helga, die letzte Shoa-Überlebende meiner Familie, starb, hatte sie einen letzten Wunsch an mich: „Schreib ein Buch über unsere Familiengeschichte, damit sie nicht vergessen wird, und damit die Menschen nicht vergessen. Du bist jetzt diejenige, die an all das erinnern muss.“

Einige Monate zuvor hatte sie meinen Zeitungsartikel zum Holocaust-Gedenktag über den Kofferfund mit dem Namen „Zdenka Fantl“ in der Ausstellung in Auschwitz gelesen – dem Namen ihrer Mutter. Genau genommen hatte meine Großmutter ihr den Artikel am Telefon vorgelesen, da Tante Helga mittlerweile fast blind war. Meine Oma erzählte mir hinterher, dass sie zusammen geweint hätten. Ich hatte mich damals deswegen so schlecht gefühlt. Großtante Helga hatte Dinge gesehen, erlebt, überlebt und verdrängt – und jetzt brachten meine Worte diese stolze Frau zum Weinen?

Als ich sie später am Telefon sprach, klang sie leiser als sonst. Der Artikel habe vieles in ihr aufgewühlt, Wunden geöffnet, sagte sie, doch ich hätte die richtigen Worte gefunden. Ich hätte verstanden. Viele Autoren, Filmemacher und Journalisten hatten immer wieder bei ihr angefragt, doch sie lehnte bis auf wenige Ausnahmen ab. Jetzt aber wollte sie, dass ich unsere Familiengeschichte aufschreibe.

Nie war ich stolzer und demütiger in meinem Leben – doch die Last, dieser Aufgabe gerecht zu werden, lähmte mich einige Jahre, weil ich ihr Andenken bestmöglich würdigen wollte.

Was wir beide zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, vielleicht manchmal aber ahnten: Ihre Geschichte würde noch viel mehr zu meiner eigenen – und damit zu unserer – Geschichte werden.

Meine jüdische Familiengeschichte handelt nicht nur von den Überlebenden, sondern auch von allen, die danach kamen. Und davon, wie sie das Erbe, ob gewollt oder nicht, weitertragen. Von meinem Großvater, der den Glauben an Gtt verlor, über meinen Vater, der – aufgrund der Angst seiner Großmutter Zdenka – kein halachischer Jude unter lauten Juden sein wird, bis hin zu mir – der Enkeltochter, die mit einem orthodoxen Giur, also einem strengen Übertritt zum Judentum, versucht, die eigenen Wunden und die ihrer Familie zu heilen und sich dennoch mit ähnlichen Fragen und Ängsten konfrontiert sieht wie ihre Urgroßmutter.

Ich bin aufgewachsen in einer Welt, die sich immer wieder in passenden Momenten des vererbten Schmerzes meiner Familie bedient, aber gleichzeitig versagt, dem fortbestehenden und wachsenden Judenhass in unserer Gesellschaft entgegenzutreten. Das hat zur Folge, dass es schwer ist, sich in Deutschland verbunden, verstanden und geschützt zu fühlen. Ich bin der lebende Beweis dafür: jemand, der so oft „Nie wieder“-Reden gehört hat und von Lehrern vor der Klasse wie ein Tier im Zoo bestaunt und vorgeführt wurde, um mal „ein bisschen vom Holocaust zu erzählen“. Doch mein Schmerz blieb dabei unbeachtet, denn waren es nicht oft die Eltern und Großeltern eben dieser Lehrer und Mitschüler, die an diesen Verbrechen beteiligt waren? Und wie oft haben diese Lehrer bei antisemitischen Aussagen bereits geschwiegen? Wie oft weggesehen bei Übergriffen? Und wie oft habe ich stumm die Judenwitze des Friseurs, der Kollegen und selbst guter Freunde ertragen? Ich habe es nicht gezählt.

Umso überwältigender war das Gefühl, zum ersten Mal in Israel zu sein – es war wie ein Nach-Hause-Kommen. Dieser Besuch, kurz nach dem Kofferfund in Auschwitz, veränderte mein Leben völlig: Ich fasste endgültig den Entschluss, zum Judentum zu konvertieren, ließ mich scheiden, kündigte meine Festanstellung und machte Aliyah. Ich immigrierte nach Israel, suchte die Wurzeln meiner Familie – und fand endlich den Teil, der verloren schien: mich selbst und ein Zuhause. Doch hier endete die Geschichte nicht, sondern es veränderte sich alles.

Meine jüdische Familiengeschichte wird von mehreren Personen, Perspektiven und Generationen getragen, sie erzählt aus verschiedenen Jahrzehnten, springt in der Zeit und berichtet vom Leben und Überleben in Tschechien, Deutschland, England und Israel. Sie erzählt davon, wie alles begann und sich jetzt wiederholt. Mit Unterschieden, aber auch leider mit erschreckend vielen Parallelen und Gemeinsamkeiten. Und mit der Befürchtung, dass wir erst am Anfang schwieriger Jahre stehen – für uns alle.

1. 1958, Bad HomburgEine Unze voll Glück

„Nein“, sagte Zdenka. Sie sah Oskar dabei klar in die Augen. Auch wenn es sie schmerzte, seinen Antrag abzulehnen. Sie war noch nie eine Frau vieler, geschweige denn blumiger Worte gewesen. Den Männern schien sie dennoch oder gerade deswegen zu gefallen.

Geboren und aufgewachsen in der Prager Bourgeoisie sowie als ausgebildete Modistin und Eigentümerin eines Modesalons, traf Zdenka Fantl immer den richtigen Ton. Sie war keine klassische Schönheit, aber strahlte stets ein bisschen Glamour aus. Ihre Art war direkt, unnachgiebig, unbeirrt.

Als sie sich zum ersten Mal verliebte, sein Name war Evzen Petschau, zwang sie ihre ältere Schwester, den Bruder ihres Verlobten zu heiraten, damit sie selbst heiraten konnte. Damals war das noch so üblich, dass zuerst die älteste Tochter verheiratet sein musste, bevor die jüngere dran war. Diese fügte sich ihrer starrköpfigen Schwester, und so bekam Zdenka ihren Willen. Und als sie nicht mehr glücklich war, ließ sich Zdenka genauso zielstrebig scheiden – für die damalige Zeit fast schon revolutionär. Doch das war Zdenka egal. Sie hatte schon immer ihren eigenen Kopf und tat, was gut für sie selbst war, ohne sich lange aufzuhalten mit Konsequenzen, die folgen könnten.

Zdenka löste sich aus ihrer Gedankenstarre und ihr Blick fiel wieder auf Oskar. Seine bärenhafte Statur wirkte eingefallen. Sie liebte seine Stärke, vor allem seinen Lebensmut und seine Freude, die er ausstrahlte. Und dass Oskar sie verstand. Er hatte nicht alles, aber vieles von dem, was sie durchgemacht hatte, verstanden. Er war zwar Deutscher und Teil der Shoa, aber er war einer der wenigen Guten. Die meisten Deutschen schwiegen bis heute über die dunklen Jahre. Als ob man kein Wort darüber verlieren dürfte, der Holocaust nie stattgefunden hätte. Manche aus Scham, manche, weil sie sich schuldig gemacht hatten, und manche, weil sie nicht geholfen hatten. Manche sicherlich auch aus Wut darüber, den Krieg verloren zu haben. Und manche wohl sogar aus Angst, weil es sie es nicht ertragen würden, was ihren Freunden, Kollegen und Nachbarn in den Arbeitslagern angetan wurde, wenn sie wirklich einmal hinschauen würden. Ihre Welt wäre unwiederbringlich zerstört. Genau wie Zdenkas Welt.

Aber Oskar Schindler war anders. Er rettete versteckt in seiner Fabrik und als Arbeiter getarnt über 1.200 Juden vor den Nazis. Er bestach die Nationalsozialisten mit Diamanten, um seine Arbeiterinnen vor dem sicheren Tod zu bewahren. Zdenka war keine von ihnen. Oskar und sie hatten sich erst nach dem Krieg, vergangenes Jahr in Frankfurt, kennengelernt. An dem Ort, an dem sich die Überlebenden langsam wieder trauten, jüdisches Leben zu kultivieren – mit jüdischen Freunden am Freitagabend zusammen in die Synagoge zu gehen, zusammen zu essen. Lange wollte Zdenka das nur hinter zugezogenen Gardinen.

Die Angst, dass das, was man ihren Kindern angetan hatte, auch ihrem Enkel widerfahren könnte, lähmte die sonst so stoische Tschechin. Sie nagte an ihr, und das, obwohl sie stolz war, Jüdin zu sein. Doch jüdisch zu sein bedeutete auch, niemals wirklich sicher zu sein. Zuerst waren es die Nazis gewesen, dann 1948 die Kommunisten, die nach dem Holocaust in Tschechien an die Macht gekommen waren. Wieder waren sie nur die Juden, denen man alles wegnahm und die man zu Menschen zweiter Klasse degradierte. Obwohl, was Zdenka im KZ erlebt hatte, war fernab jeglicher Menschlichkeit gewesen. Zdenka verstand all diesen Hass gegen sie nicht, doch sie wusste: Seit Tausenden von Jahren war es egal, wer an der Macht war, die Juden waren am Ende immer die Verdammten.

Zdenka bewies stets, wie resilient sie war. Nachdem man ihr bereits ein Leben gestohlen hatte, versuchte sie sich nach dem Krieg in Prag ein neues Leben aufzubauen – das ihr die Kommunisten wieder nehmen wollten. Egal, wie oft man ihr alles nahm – ihr Haus, ihren Schmuck, ihr Unternehmen –, niemand konnte ihr ihren Reichtum an Ideen, Kontakten und Fantasie nehmen. Eine sehr jüdische Eigenschaft, die sie stolz nach außen trug und später versuchte, ihrem Enkel Jan zu vermitteln. Nichtsdestotrotz war dieser ständige Kampf ums Überleben anstrengend und laugte sie innerlich aus. Doch aufgeben war für Zdenka keine Option. Aufgeben bedeutete, sich zu unterwerfen. Aufgeben bedeutete, zu sterben.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie deswegen nach London, mit ihrem dritten Ehemann, Julius Außenberg, der als Filmproduzent viele gute ausländische Kontakte besaß, und ihrer minderjährigen Tochter Helga. Später zogen sie nach Deutschland. Doch ihr Sohn Tomáš durfte Tschechien lange nicht verlassen. Ihr neuer Ehemann verschaffte ihm in Prag einen Job als Regieassistent, und auch die Filmakademie akzeptierte Tomáš. Erst später sollte Tomáš – unter unschönen Bedingungen – wieder zu den dreien stoßen.

∼

Als Tomáš mit seiner Familie bei Zdenka in Bad Homburg ankam, sah sie ihnen die Reisestrapazen und die zermürbenden Gedanken an. Die Erschöpfung und die Angst, die niemand auszusprechen wagte, weil niemand eine zweite Shoa überleben würde.

„Jetzt lassen uns die Kommunisten sogar noch dafür bezahlen, unsere eigene Unterwäsche mitzunehmen! Es ist ungeheuerlich. Aber überrascht es mich? Nein, natürlich nicht“, regte sich Zdenka auf.

Doch keiner der Neuankömmlinge hatte noch die Energie, sich mit ihr aufzuregen.

„Macht euch keine Sorgen, wir haben hier wieder die Chance auf einen Neuanfang“, beharrte Zdenka und hoffte, dass sie damit Recht behielt. Sie alle mussten Hoffnung haben, was bliebe ihnen sonst?

Selbst Tomáš, dessen Kindheit und Jugend von Nazis zerstört worden und der Deutschen gegenüber sehr misstrauisch war, fasste schon nach kurzer Zeit Vertrauen zu Oskar. Zdenka hatte ihren Sohn gebeten, den Deutschen in ihrem Auto, einem schicken Borgward, herumzufahren, da Oskar keinen Führerschein besaß. Nach allem, was er für sie, die Juden getan hatte, habe er doch zumindest einen Chauffeur verdient.

Während der Autofahrten unterhielten sich die beiden vor allem über Oskars Heldentaten. Tomáš, der schnell eine Anstellung in einem deutschen Filmatelier bekommen hatte, wollte die Geschichte verfilmen. Gemeinsam arbeiteten sie an einem Drehbuch, was auch die anderen Juden in ihrem Freundeskreis unterstützten. Alle mochten Oskar.

Auch Zdenka mochte ihren Oskar. Sehr sogar. Sie war verliebt. Etwas, das sie nach dem Tode ihres dritten Ehemanns vor zwei Jahren, ihrer großen Liebe Julius, selbst überraschte, ihr aber gleichermaßen guttat. Der Verlust von Julius hatte ihr nahezu den Verstand geraubt. Sie war nie ein einfacher Mensch gewesen, nicht besonders umgänglich; selbst zu ihren Kindern hatte sie kein inniges Verhältnis. Doch Julius war der erste Mensch, bei dem sie sich wirklich wohl fühlte, bei dem ihre harte Mauer einfach in sich zusammenfiel. Mit ihm konnte sie das Leben wieder ein bisschen genießen, wirklich lachen.

Gemeinsam ließen sie den glamourösen Lebensstil wieder aufleben, den die Shoa so abrupt beendet hatte. Ob es Julius selbst gewesen war oder der Umstand, dass nach den Arbeitslagern ihr Hunger nach Liebe so groß war, dass es ihr egal wurde, wer sie liebte, Hauptsache sie wurde geliebt? Zdenka wusste die Antwort darauf nicht, sie fand sie auch nicht wichtig. Ihr Sohn sagte immer, während andere ihr Glück in Pfund wiegen würden, zähle für sie jede Unze. Und die Liaison mit Oskar Schindler fühlte sich für Zdenka genau so an – wie eine Unze voll Glück.

Und doch lehnte sie nun seinen Heiratsantrag ab, was wahrscheinlich auch das Ende ihrer Romanze bedeuten würde. Sie musste es tun. Der Gedanke daran schmerzte sie. Und die Angst vor dem Alleinsein vielleicht noch mehr.

Allein sein – das wollte Zdenka um keinen Preis. Denn die Stille, die das hinterließ, brachte die tief versenkten Erinnerungen, rücksichtslos und ohne Vorwarnung, zurück an die Oberfläche. Manchmal trafen sie Zdenka mit einer solchen Wucht, dass ihr kurz der Atem stockte und ihr schwindelig wurde. Ein Gefühl völligen Kontrollverlusts, das sie in Panik versetzte. Doch nie wieder würde sie die Kontrolle abgeben. Diesen Fehler hatte sie einmal gemacht und teuer bezahlt.

Für Zdenka gehörte ein Mann an die Seite einer Frau. Aber nicht Oskar. Denn obwohl sie selbst schon älter war, bereits eine Babička, eine Großmutter, und ihre ersten drei Ehemänner alle verstorben waren, somit im Grunde nichts mehr auf dem Spiel stand außer das Leben selbst, konnte sie Oskar nicht heiraten. Weil er kein Jude war.

2. März 1939, PragDrei-Tages-Juden

Durch die langen Flure und hohen Decken der Prager Altbauwohnung hallten die ungestümen Schritte von Tomáš. Seine kleine Schwester Helga war ihm dicht auf den Fersen. Solange ihre Mutter noch nicht wieder zu Hause war, konnten sie ausgelassen durch die Zimmer toben. Durch die Küche an den strahlend weißen Kacheln, dampfenden Töpfen und der Köchin vorbei, rein ins tomatenrote Esszimmer, unter dem langen dunkelbraunen Tisch hindurch, vorbei am Elternschlafzimmer, das umrandet von sattgrünen Wänden eine beruhigende Wirkung besaß. Weiter ins Kinderzimmer, das sich Tomáš und Helga teilten, und mit zwei Sprüngen über die Betten, auf denen sie abends gemeinsam Bücher lasen. Hinein ins elefantengraue Arbeitszimmer, in dem ihr Vater Dr. Rudolf Fantl an einem elegant geschwungenen, kastanienbraunen Schreibtisch saß und die Akte eines Klienten bearbeitete. Der Butler trat herein und stolperte beinahe über die beiden Unruhestifter, die die entspannte Stimmung im Haus einsogen und innerlich hofften, sie könnten vielleicht noch von ihr zehren, wenn wieder ein strengerer Ton durch das sieben Zimmer große Appartement hallen würde.

Ihr Vater war Anwalt, und im Gegensatz zu den meisten anderen Vätern kümmerte er sich gut um sie. So oft er konnte, kam er zum Mittagessen nach Hause, erkundigte sich, wie es in der Schule voranging, und jagte anschließend Tomáš und Helga um den Esstisch. Etwas, das nur ging, wenn ihre Mutter nicht zu Hause war. Viele Dinge, die den beiden beziehungsweise dreien Spaß machten, waren eben nur möglich, wenn sie nicht da war. Ihr Vater war auch derjenige, der ihnen im Sommer im See neben dem Ferienhaus das Schwimmen und Reiten beibrachte und im Winter mit ihnen in den Bergen Ski fuhr. Ferien, die sie die meiste Zeit mit Kindermädchen verbrachten und in denen die Eltern nur am Wochenende zu Besuch kamen. Doch eines war ihrem Vater heilig: Samstag war Kindertag. Da ging der Vater mit Tomáš und Helga, obwohl Shabbat war, ins Kino und anschließend in die beste Patisserie der Stadt.

Obwohl sie Juden waren, hielten sie sich nicht an die meisten religiösen Regeln und Bräuche. Sie wollten in der Mehrheitsgesellschaft nicht unangenehm auffallen, die immer mal wieder durchschimmern ließ, was sie wirklich von Juden dachte. Deshalb besorgten die Eltern an Weihnachten sogar einen Baum und Geschenke, damit sich die Kinder nach den Winterferien mit den Klassenkameraden austauschen konnten. Aber nie im Zusammenhang mit dem Christkind und der Kirche, da waren sie dann doch jüdisch. Zu den hohen Feiertagen gingen sie in die Synagoge. Dort trafen sie Verwandte, die strenger lebten und sie als „Drei-Tages-Juden“ neckten, die nur zu den ganz wichtigen Feiertagen wie Rosh Hashanah, Yom Kippur und Pessach zum Beten kamen. Tomáš und Helga verstanden das alles nicht so richtig, sie waren einfach nur glücklich über die samstäglichen Ausflüge mit ihrem Vater. Ihre Mutter hatte an diesen Dingen weniger Interesse. Sie war zu beschäftigt, unabhängig zu sein und zu bleiben.

Tomáš hörte, wie das Hausmädchen im Esszimmer begann, den Tisch zu decken. Das gute Silbergeschirr klirrte beim Hereintragen und würde jetzt seinen Platz auf einer strahlend weißen Tischdecke einnehmen. „Alles muss perfekt sein, wenn Mutter wieder hier ist“, murmelte der Zehnjährige. Es grämte ihn, dass er sich nicht freute. Was im Grunde nicht mal der Wahrheit entsprach. Er konnte es kaum erwarten, seine Mutter endlich wiederzusehen, nachdem sie für einige Wochen in Paris und London Modeschauen besucht hatte. Vier Mal im Jahr fuhr sie für ihren Modeladen, der unweit ihrer Wohnung mitten im Zentrum von Prag lag und in dem sie Hüte und Mäntel anfertigte, in die Modemetropolen, um sich für die neue Saison inspirieren zu lassen. Auch die Anwaltskanzlei des Vaters lag nur einige Gehminuten entfernt, genau wie das Geschäft des Großvaters.

Als Tomáš aus dem Fenster blickt, sieht er den Wagen vorfahren. Sein Gesicht erwartungsvoll an die Scheibe gedrückt, so dicht, dass sich sein noch aufgeregter Atem an der eiskalten Scheibe niederschlägt, erblickt er ihr Gesicht, als sie aus dem Auto aussteigt. Seine Mutter trägt einen kleinen runden Hut, unter dem ihre wassergewellten Haare hervorlugen. Eine seidene Bluse schmiegt sich an ihren Oberkörper, ihre lange Perlenkette schwingt mit jedem Schritt hin und her, genau wie ihr wadenlanger Rock. Passend dazu trägt sie einen ihrer eleganten, weichen Mäntel. Sie lächelt kurz, nickt noch dem Chauffeur zu, ehe sie energisch in Richtung Haustür schreitet. Ihr Lächeln weicht einem ernsten Blick. Weiß sie, dass nichts mehr so ist wie vor ihrer Abreise? Sie sorgt sich, das kann Tomáš ihr ansehen.

Kurz zuvor liefen Tomáš und Helga vom Laden an der Ecke nach Hause. Sie sahen die ersten deutschen Panzer an sich vorbeirollen. Diese ihnen unbekannten mächtigen Geräte machten ordentlich Eindruck auf die Kinder. Und über ihren Köpfen flogen deutsche Flugzeuge über das Stadtzentrum von Prag. Den marschierenden Soldaten auf der Straße jubelten deutschstämmige Frauen zu, sie schwangen den rechten Arm energisch zum Gruß in die Höhe. Dieses Schauspiel, das an ihnen vorüberzog, bestaunten Tomáš und Helga, und gleichermaßen tauschten sie unsichere Blicke aus. Sie verstanden nicht wirklich, was all das zu bedeuten hatte. Verloren standen die beiden an diesem bitterkalten Morgen auf der Straße in der Prager Altstadt und wurden ungewollt Zeugen davon, wie sich die Stimmung änderte und es zu Protesten und aggressiven Auseinandersetzungen kam. Als sie wieder zu Hause waren, beruhigte ihr Vater sie, dass alles in Ordnung sei und sie sich einfach nur ruhig verhalten müssten. Schon bald würde alles wieder zur Normalität zurückkehren. Helga und Tomáš glaubten ihm.

Tomáš wischt den Atem von der Scheibe und holt tief Luft, während seine Mutter Zdenka das Haus betritt. Sie überreicht dem Dienstmädchen dankend ihren Mantel und begibt sich sogleich zu ihrem Mann ins Arbeitszimmer. Sie ist zurück, wieder zu Hause – doch nichts ist wie zuvor. Prag ist während ihrer Abwesenheit von den Nazis eingenommen worden und keiner von ihnen kann sich ausmalen, was das bedeutet.

∼

Am nächsten Morgen war der Alltag wieder da. Doch auch Tomáš und Helga wussten, dass nichts war wie zuvor, auch wenn ihre Mutter versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.

„Los, los jetzt“, ermahnte Zdenka ihre Kinder in strengem Ton. Ihr Gesicht war blasser als sonst, sie wirkte erschöpft. „Ihr kommt sonst zu spät zur Schule.“

Helga im Matrosenkleid, Strickpullover und weißen, dicken Strumpfhosen, eilte ihrem Bruder Tomáš hinterher, der im Hemd, Wollpullover und seiner Cordhose die Treppen heruntersprang. Von ferne hatte er die mahnende Stimme seiner Mutter gehört. Der einzige Weg, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Vor dem Hauseingang wartete bereits ihr Fahrer mit geöffneter Autotür auf Familie Fantl. Ihr Vater war am Morgen nicht beim Frühstück im Salon dabei gewesen, was ungewöhnlich war. Also würden sie zuerst ihre Mutter am Modegeschäft absetzen, danach Helga an der französischen Schule und zu guter Letzt Tomáš an der deutschen Schule. Als Prager Deutsche sprachen sie tschechisch genauso gut wie deutsch und ihre Eltern wollten sie nicht auf jüdische Schulen schicken, da in den vergangenen Jahren die antisemitischen Anfeindungen zugenommen hatten. Ihr Vater beschwichtigte sie immer damit, dass er ein Eisernes Kreuz für besondere Dienste aus dem Ersten Weltkrieg besaß, da er in der Armee des österreichisch-ungarischen Königreichs an der Seite Deutschlands gekämpft hatte, und die Deutschen ihnen deswegen nichts tun würden. Doch seine Frau sah das anders.

Am Abend zuvor hatten die Kinder ihre Ohren an die Zimmertür gedrückt und die streitenden Eltern belauscht. Ihre Mutter hatte von der letzten Modenschau nicht nur Inspirationen für die neue Saison mitgebracht, sondern auch die fixe Idee, Prag zu verlassen und nach London zu reisen. Von dort wollte sie dann mit der Familie auf Einladung ihres Bruders in die USA fliehen.

„Mein Bruder hat die Einladung schon aufgesetzt. Wir haben alle Bewilligungen und Beglaubigungen, die wir benötigen.“

„Das ist ja völliger Unsinn, Zdenka. Wirklich! Wie denkst du dir das? Dass wir hier einfach alles zurücklassen? Unser Zuhause? Die Möbel? Meine Kanzlei?“

„Wir werden uns in den USA alles neu aufbauen. Ich habe schon vor Monaten Kisten mit Material zu meinem Bruder geschickt, und meine Familie hilft uns. Du weißt, dass es ihnen finanziell sehr gut geht. Und ich kann ins Familienunternehmen einsteigen und dort auch Mäntel und Hüte verkaufen.“

„Und was ist mit mir? Was soll ich dort? Hast du auch nur mal eine Sekunde an mich gedacht?“ Die Kinder hörten, wie ihr Vater ruckartig vom Stuhl aufsprang. „Mein Englisch ist nicht gut genug. Mein Diplom wird in den USA nicht anerkannt. Ich habe Jura an der Wiener Universität studiert und soll jetzt irgendwo in Boston als Putzmann anfangen? Oder Geschirr abwaschen? Hier in Prag haben wir Eigentum und eine Zukunft.“

„Rudolf, es geht hier um mehr als um deine Anwaltskanzlei. Und Zukunft? Die deutschen Panzer rollen durch unsere Straßen! Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier weg müssen, und zwar schnell!“

„Gefühl, Gefühl. Ich werde doch nicht unser ganzes Leben ruinieren, weil du ein ‚Gefühl‘ hast. Ich besitze ein Eisernes Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg, die Deutschen werden uns nichts tun. Und solange wir nicht negativ auffallen, wird alles gut werden.“

Zdenka blitzte ihren Mann wütend an, riss sich aber zusammen. Noch. Sie verstand nicht, warum er nicht hören wollte. Alles war längst von ihr in die Wege geleitet, und sie wusste, dass sie recht hatte. Die Lage für Juden hatte sich in den vergangenen Monaten bereits zugespitzt: Befreundete Juden waren aus dem Umland zu ihnen nach Prag geflüchtet, weil die Deutschen Synagogen und jüdische Kaufmannsläden angegriffen und zerstört hatten. Auch kamen mittlerweile immer weniger Kunden in Zdenkas Modegeschäft. Selbst auf der Straße spürte sie, wie jüdische Läden immer mehr mit angewiderten Blicken bedacht wurden. Die Deutschen führten nichts Gutes im Schilde, das wusste sie. Aber warum verstand ihr Mann das nicht? Als Prager Deutsche verstanden sie schließlich Deutsch. Sie verstanden, was der Reichskanzler den Menschen zuschrie und wie sie zurückjubelten. Hörte und sah er das denn nicht? Zdenka fühlte, dass sie flüchten mussten, nur wusste sie nicht, wie sie das Rudolf begreiflich machen konnte.

„Du musst mir bitte einfach vertrauen. Ich weiß, was ich tue, und ich weiß, dass es besser für uns in den USA sein wird. Wir müssen nur unsere Sachen packen und wirklich schnell nach London. Ich flehe dich an, bitte vertrau mir.“

Dass Zdenka ihn so vehement anflehte, überraschte Rudolf. Das kam nur selten vor. Eigentlich nie. Zdenka nahm sich, was sie wollte. Sie war starrköpfig und eigenwillig, eloquent und gescheit. Sie wusste, was sie tat. Alles Dinge, die ihn faszinierten. Seine Frau war nicht wie die meisten Frauen. Und er verstand nun, dass sie Angst hatte. Wie könnte sie auch nicht. Dennoch würde er nicht alles aufgeben können. Sie würden sich den Deutschen anpassen, in der Masse untergehen, bis sich die Lage wieder ein bisschen entspannte.

„Zdenka, es tut mir leid, aber wir können nicht einfach Hals über Kopf unser ganzes Leben zurücklassen. Ich werde nicht als Tellerwäscher in Amerika enden. Wir haben zwei Kinder, denen wir ein besseres Leben schuldig sind. Ich gehe so ein Risiko nicht ein.“

Jetzt reichte es Zdenka. Sie sprang von ihrem Stuhl auf. „Ja, Rudolf, genau! Wir haben Kinder, verdammt noch mal.“ Sie ging zum Fenster und deutete mit dem Finger nach draußen. „Willst du, dass sie unter einer deutschen Besatzung aufwachsen? Oder vielleicht sogar Schlimmeres?“

Rudolf unterbrach sie: „Schlimmeres? Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Wir sind gute, rechtschaffene Leute! Es reicht! Ich habe dir gesagt, dass wir hier bleiben, und das ist mein letztes Wort.“

Zdenka sah ihrem Mann dabei zu, wie er aufstand und den Raum verließ. Sie blickte aus dem Fenster, auf die verschnörkelten Häuserwände, die kopfsteingepflasterte Straße, die sich lang und stolz durch ihre Heimatstadt Prag zog. Sie sah die Deutschen in ihre Stadt einfallen – und obwohl sie wusste, was zu tun war, tat sie nichts.

∼

Wenige Wochen später schallt eine eisenharte Stimme durch den Modesalon: „Wer ist hier zuständig?“

Zdenka sieht dem Mann in Uniform und schwarzen Schnürstiefeln unbekümmert ins Gesicht. „Das ist mein Laden“, gibt sie mit hochgezogener Augenbraue wie zu Protokoll.

„Herkommen!“ Der Deutsche deutet ihr mit seinem Zeigefinger den Weg, sich vor ihn hinzustellen.

Zdenka ahnt, welche Prozedur sie jetzt erwartet. Erst vor wenigen Tagen, nachdem die Deutschen Prag eingenommen hatten, standen sie bei ihrem Mann in der Anwaltskanzlei. Nachdem sie ihn gedemütigt, ausgelacht und seine Papiere durch die Luft geworfen hatten, erklärten sie ihm, dass er ab sofort nicht mehr als Anwalt arbeiten durfte und seine Räumlichkeiten jetzt ihre seien. Als er zu Hause davon berichtete, hätte sie ihm am liebsten ins Gesicht geschrien, dass sie ihn gewarnt hatte, dass er nicht hören wollte, dass er jetzt sehen würde, wie viel sein Verdienstkreuz wert war. Doch als sie sah, wie kümmerlich in sich zusammengesackt er am kleinen Küchentisch saß, an dem eigentlich nur die Dienstmädchen aßen, konnte sie es nicht. Sie brachte kein Wort über die Lippen. Die Panik, die wie ein Wirbelsturm immer größer in ihrer Brust anschwoll, schnürte ihr die Kehle zu. Sie hatte recht gehabt. Und doch nichts getan. Jetzt war es zu spät.

„Ich verstehe das nicht. Es kann sich hierbei nur um ein Missverständnis handeln“, sagte Rudolf und schüttelte sich. „Es wird sich alles aufklären.“ In diesem Moment vermischte sich die Wut über ihre eigene Untätigkeit mit der Wut auf ihren naiven Ehemann, der immer noch nicht begriff. Oder begreifen wollte? Sie hatte sich selbst verraten.

Noch nie hatte sie sich von einem Mann Vorschriften machen lassen. Jeden Tag arbeitete sie hart für ihre Unabhängigkeit, und nun steht dieser deutsche Offizier vor ihr, kurz davor, sie zu schikanieren.

„Hübsche Mäntel haben Sie hier“, schnalzen die Worte zwischen seinen zusammengepressten Lippen hervor, während seine Hände langsam über die weichen Stoffe gleiten, die auf dem großen, runden Tisch in prächtigen Farben ausliegen. Der Nazi mustert Zdenka. Sie kennt diese Art von Blicken von Männern, doch dieses Mal schaudert es sie.

„Sie werden ab sofort nur noch Uniformen für deutsche Soldaten schneidern.“

Zdenka glaubt, sich verhört zu haben. Sie hat mit allem gerechnet. Damit, dass die Nazis ihr den Laden auseinandernehmen würden, aber sicher nicht, dass sie für sie arbeiten soll. Sie weiß nicht, was schlimmer ist. Hatte Rudolf vielleicht recht, würde vielleicht doch noch alles gut werden, wenn sie einfach taten, was man ihnen sagte?

„Rollen Sie mal einen Stoffballen aus“, fordert der deutsche Kommandant sie auf, während er ihr ein Papier reicht. „Wie viele Mäntel können Sie aus einem Ballen schneidern?“

Zdenka und ihre Mitarbeiterin drehen und wenden das Schnittmuster der deutschen Soldatenuniform auf dem ausgerollten Stoff hin und her. Immer wieder legen sie das Papier auf und ab, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Der Kommandant beobachtet sie dabei mit Argusaugen. Als er schließlich hinaustritt, um eine Zigarette zu rauchen, dreht Zdenka die Schnittmuster noch einmal erneut flink um. Kaum haben die schwarzen Stiefel ihren Laden wieder betreten, wendet sich Zdenka zu dem Kommandanten hin:

„Zwölf Stück aus einem Ballen.“

Er schaut ihr unnachgiebig in die Augen, während Zdenka seinem Blick standhält.

„Sehr gut. Ab sofort arbeiten Sie nur noch für die deutsche Wehrmacht. Sie verkaufen an niemand anderen. Haben Sie das verstanden?“

„Ja“, Zdenka nickt.

Nachdem die Nazis gegangen sind, strafft Zdenka ihre Schultern. Sie schaut zu ihrer verängstigten Angestellten rüber.

„Es wird alles gut“, hört sie sich selbst die Worte ihres Mannes sagen und hasst sich augenblicklich für diese Lüge. Doch zumindest kann sie einen kleinen Sieg für sich verbuchen. Tatsächlich kann sie nämlich aus einem Ballen 13 Mäntel schneidern, nicht zwölf, wie sie dem Offizier gesagt hat, der offensichtlich streng beobachten konnte, aber keine Ahnung von Schnittmustern hat. Und diesen Extramantel würde sie unter der Hand verkaufen und so ein bisschen Einkommen für die Familie sichern können. Das Einzige, das ihnen noch blieb.

3. 1993, HamburgWeil sie Juden waren

Mein Vater malte mir einmal einen Familienstammbaum auf. Als er fertig war, fielen mir die vielen kleinen Kreuze auf der einen Seite auf. Ich fragte, was sie zu bedeuten hätten.

„Diejenigen sind tot“, antwortete er.

„Und warum sind auf der einen Seite des Baumes viel mehr Kreuze als auf der anderen?“, wollte ich weiter wissen.

„Sie wurden im Zweiten Weltkrieg während der Shoa von sehr bösen Menschen umgebracht.“

„Warum?“, fragte ich ihn mit großen Augen.

„Weil sie Juden waren“, sagte er.

Es ist meine erste Erinnerung an das Wort Jude. Ich war damals fünf oder sechs Jahre alt. Mein Vater erklärte mir das alles sehr ruhig, aber doch emotionaler, als ich ihn sonst kannte. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis ich das komplizierte Verhältnis meines Vaters zum Judentum verstand. Denn er ist genau wie ich: nicht halachisch jüdisch geboren. Was mir allerdings bis ins Erwachsenenalter selbst nicht bewusst war.

Seine Oma, meine Urgroßmutter Zdenka, hatte nach der Shoa große Angst um ihn gehabt. Nach der selbst gewählten Flucht, beziehungsweise der „unehrenhaften Entlassung“ aus der ehemaligen Tschechoslowakei, änderte sie bei seiner Einreise nach Deutschland sämtliche Papiere. Sein Name Jan, der auf Tschechisch „Honza“ gerufen wird, den er in jüdischer Tradition als Erinnerung an seinen vergasten Onkel trug, wurde kurzerhand zu „Hans“. Ein Aktenname, um in Deutschland nicht aufzufallen. Und der erste Einschnitt in seine noch junge und unschuldige Persönlichkeit.

Doch natürlich ist mein Vater Jude. Umgeben von seiner jüdischen Familie, wuchs er mit einem jüdischen Selbstverständnis auf, mit allem, was dazugehört – nur hinter zugezogenen Gardinen. So ereilte ihn dasselbe Schicksal wie mich: Erst später sollten wir beide jeweils begreifen, dass Vaterjuden nicht überall als Juden akzeptiert werden.

Er brachte mir, so wie er selbst auch aufgewachsen war, einige jüdische Traditionen bei und gab die grausamen Fakten und Erinnerungen weiter. Dass unsere Familie vor dem Zweiten Weltkrieg aus 67 Menschen bestand und nur drei davon überlebten: meine Urgroßmutter Zdenka und ihre Kinder Tomáš und Helga – mein Großvater und meine Großtante. Der Rest unserer Familie: ausgelöscht. Nicht mehr Teil dieser Welt, nur noch Namen auf einem großen Blatt Papier. Menschen, die niemals Teil meines Lebens werden sollten und doch immer Teil meiner Geschichte sind. Sie und ihre potenziellen Nachfahren – ermordet. Das ist einer der Gründe, warum unsere Familie bis heute im Vergleich zu anderen eher übersichtlich ist. Und was für uns schon so ein gravierendes Ausmaß darstellt, verdeutlicht erst recht der Blick aufs große Ganze: Erst im Jahr 2023 hat die jüdische Weltbevölkerung wieder die Zahl erreicht, die sie vor dem Holocaust hatte: über 16 Millionen Juden. Damals wie heute.

Für meinen Vater bin deshalb auch ich ganz selbstverständlich Teil dieser jüdischen Familie. Und ihm war es wichtig, dass auch ich unter anderem mit jüdischen Traditionen groß werde. So wurde ich im Gegensatz zu meiner älteren, nicht-jüdischen Halbschwester nicht getauft und bekam den wohl jüdischsten Vornamen, den es gibt. Außerdem bat er meine Mutter darum, dass ich seinen Nachnamen „Fantl“ trage, um die Erinnerung an meine jüdische Familie zu bewahren.

Deshalb begriff ich erst sehr viel später, dass ich offiziell gar nicht halachisch jüdisch bin, obwohl ich mich seit dem Moment, als mein Vater mir 1993 unseren Familienstammbaum aufmalte, stets als jüdisch identifizierte und fühlte. Meine gesamte Jugend über stellte ich mich daher auch als „Halbjüdin“ vor – ohne zu wissen, dass das ein von Nazis erfundener Begriff ist, den es im Judentum nicht mal gibt. Doch laut Halacha, dem jüdischen Gesetz, bin ich als Tochter einer Nichtjüdin nicht-jüdisch. Erfahren habe ich das aber erst Mitte zwanzig – unsanft an den Kopf geknallt von einem älteren jüdischen Journalisten, kurz nach dem Tod meiner Mutter. Besonders irritierend ist, dass ich aber nach den Rassegesetzen der Nationalsozialisten jüdisch genug gewesen wäre, um mit dem Rest meiner Familie in der Gaskammer zu sterben. Dennoch sollte der harsche Hinweis des Kollegen mein ganzes Leben verändern. Ebenso der Moment mit meinem Vater. Es war, als hätte man mir gleichzeitig ein Stück Unschuld genommen und eine Heimat gegeben.

Heute verstehe ich besser, warum es am Küchentisch nach zu vielen Gläsern Wein zwischen meinem Vater und Großvater immer wieder zu Diskussionen kam. Warum diese Familientreffen entweder in kaltem Schweigen oder in donnernden Wutausbrüchen endeten. Weil die Auseinandersetzung für beide Seiten unbeschreiblich schmerzhaft war. Immer und immer wieder wurde über die sechs Millionen getöteten Juden gesprochen, während die zerstörte Seele dessen, der diese Hölle zwar überlebt, aber nie verlassen konnte, mit am Tisch saß. In sich selbst gefangen, umzingelt von quälenden Erinnerungen, unfähig zu vergessen.

Vielleicht ist das einer der Gründe, warum mein Großvater zum Ende seines Lebens immer mehr trank – in der Hoffnung, dass ihm endlich irgendetwas ein bisschen Frieden schenken würde. Doch das Erlebte ließ sich nicht ertränken. Nur er selbst ertrank.

4. 1941, PragDie Küchenwand

„Scheißjude!“ Die Nachbarskinder rannten an Tomáš vorbei und rempelten ihn vom Bürgersteig. Ihr gehässiges Kinderlachen hallte in seinen Ohren nach, sein Leben lang. Er verstand die Welt nicht mehr. Die Jungs, die einen Tag zuvor noch mit ihm gespielt hatten, warfen ihm neue, hässliche Spitznamen an den Kopf: „Stinkjude“, „dreckiger Jude“, „Judenschwein“.

Es fing an, als seine Mutter ihm diesen gelben Stern an die Jacke nähte. Plötzlich waren alle gegen sie, egal wohin sie gingen. Sogar der alte Opa aus der Nachbarschaft, der immer mal wieder kaputtgegangenes Spielzeug reparierte, änderte schlagartig sein ganzes Wesen, als er den gelben Stern sah. Mürrisch gab er Tomáš sein Spielzeug zurück: „Komm nicht wieder her“, raunte er ihm zu und ließ ihn stehen.

Tomáš war zwölf Jahre alt, als die Welt, die ihm bisher so vertraut war, nicht mehr die seine war. Und das, obwohl die Autos noch immer im gleichen Tempo über die Straßen knatterten, die ihm bekannten Menschen in denselben Läden einkauften, der gleiche Geruch von deftigem Fleisch und süßem Palatschinken die Luft durchzog und am Moldau-Ufer klackernde Absätze auf- und abliefen. Alles schien noch wie immer zu sein, und doch war nichts mehr wie zuvor. Einzig die deutschen Soldaten in ihren strengen Uniformen und die mächtigen Panzer, die immer mal wieder an Straßenecken parkten, zerschnitten für ihn das alltägliche Prager Stadtbild, das Tomáš sein Leben lang kannte.

Doch von diesem früheren Leben war nicht mehr viel übrig. Vieles war eingeschränkt. In der Straßenbahn durfte Tomáš nur noch hinten mitfahren, und die Schule durfte er gar nicht mehr besuchen. Das fand er zu Anfang gar nicht so schlimm, ein bisschen weniger büffeln, dafür mehr Zeit, um mit den anderen Kindern zu spielen, die auch nicht mehr zur Schule gehen durften. Doch was zu Beginn noch eine willkommene schulfreie Zeit war und sich ein bisschen wie Ferien anfühlte, bekam schnell einen bitteren Beigeschmack. Kurz darauf wurde ihnen verboten, die Spielplätze und Parks zu betreten. Dann nahm man ihm sein Fahrrad weg und kurz darauf war es ihnen nicht mehr gestattet, Radio zu hören. Am meisten aber traf es Tomáš, dass er auch nicht mehr auf dem Fußballplatz bolzen durfte. Fußball war schließlich sein größtes Hobby. Doch jetzt stand am Eingang ein Schild: „Juden verboten“ in schnörkeligen Buchstaben. Auch das war neu im Stadtbild. Überall hingen jetzt diese Worte in Ladenfenstern und an Hauswänden. Seine kleine Schwester Helga litt fürchterlich unter dieser Situation. Tomáš konnte der Neunjährigen die Angst ansehen, sobald sie auf die Straße gingen. Im Grunde verließen sie jetzt immer zu dritt das Haus: Tomáš, Helga und die Angst.

Auch den Eltern ging es sehr schlecht, nachdem sie nur mit dem Nötigsten bepackt ihre Siebenzimmerwohnung verlassen und sich mit einer anderen jüdischen Familie eine Zweizimmerwohnung teilen mussten. Ihre Mutter spannte in der Mitte des Raums ein Laken. Ein Versuch, so zumindest das Gefühl von ein bisschen Privatsphäre entstehen zu lassen. Tomáš war sich aber nicht sicher, ob sie damit eigentlich nur die sorgenvollen Gesichter der Eltern verstecken wollte. Sie hatten auch noch ein wenig Spielzeug mitnehmen können, doch selbst das half nicht, sich von den Geschehnissen abzulenken.