6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kailash

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

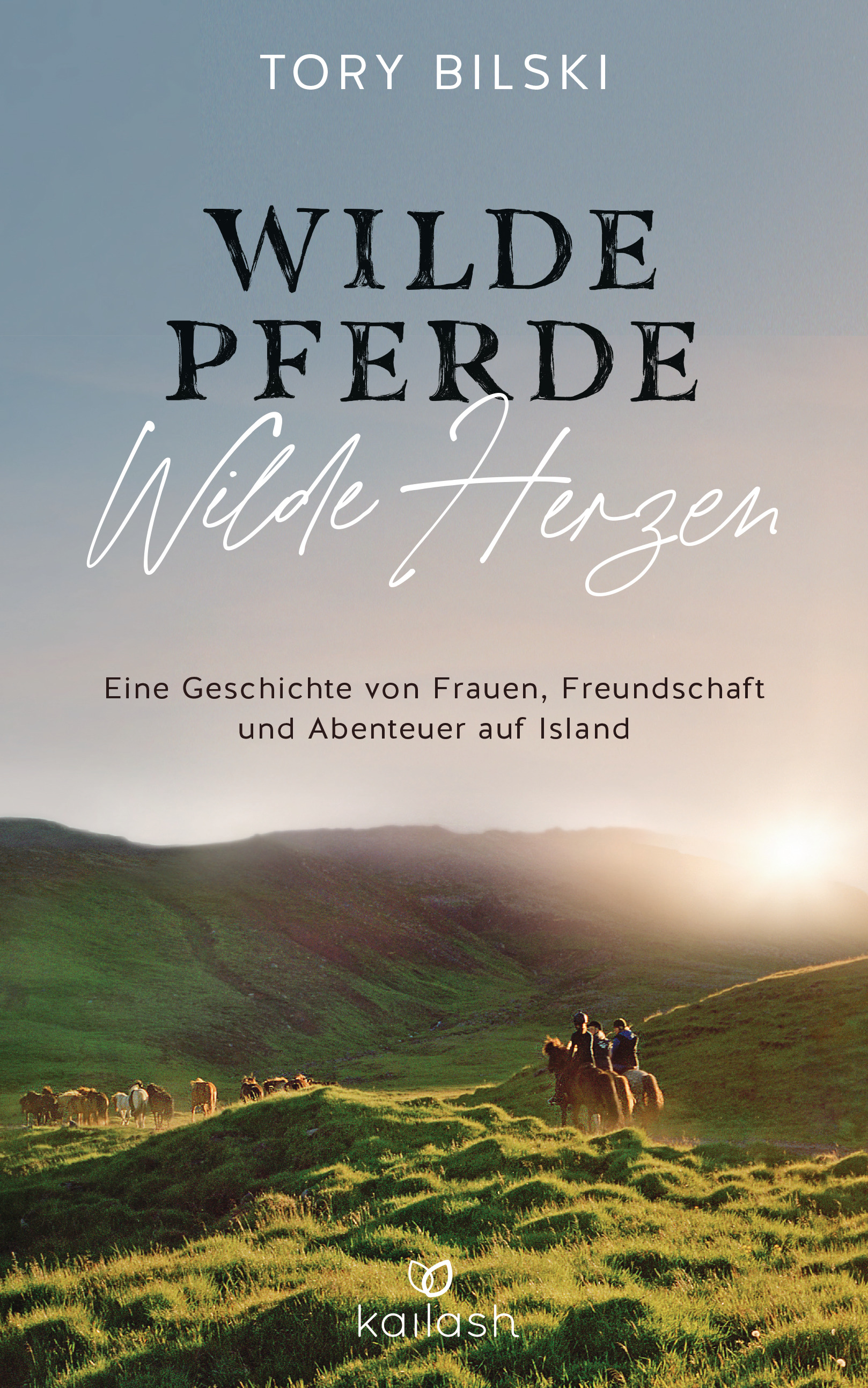

Über zwölf Jahre hinweg trifft sich die US-Amerikanerin Tory Bilski immer im Juni für eine Woche mit anderen Frauen auf einer Pferdefarm in Island. Als sie zum ersten Mal nach Thingeyrar kommen, sind sich diese Frauen fremd. Nur ihre große Leidenschaft für Islandpferde verbindet sie. Im Laufe der Jahre vertiefen sich ihre Beziehungen zueinander und es entstehen Freundschaften. Die Frauen trotzen gemeinsam Wind und Wetter und sie wachsen auf dem Pferderücken über sich und ihre Ängste hinaus. Dabei lassen sie die üblichen Probleme, wie kranke Eltern, schwierige Teenager oder finanzielle Sorgen, weit hinter sich und leben ihren Wunsch nach Abenteuer aus. Ein faszinierendes Porträt von Island und seinen einzigartigen Pferden und eine Reisebiografie voll frischem Humor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über das Buch:

Über zwölf Jahre hinweg trifft sich die US-Amerikanerin Tory Bilski immer im Juni für eine Woche mit anderen Frauen auf einer Pferdefarm in Island. Als sie zum ersten Mal nach Thingeyrar kommen, sind sich diese Frauen fremd. Nur ihre große Leidenschaft für Islandpferde verbindet sie. Im Laufe der Jahre vertiefen sich ihre Beziehungen zueinander und es entstehen Freundschaften. Die Frauen trotzen gemeinsam Wind und Wetter und sie wachsen auf dem Pferderücken über sich und ihre Ängste hinaus. Dabei lassen sie die üblichen Probleme, wie kranke Eltern, schwierige Teenager oder finanzielle Sorgen, weit hinter sich und leben ihren Wunsch nach Abenteuer aus. Ein faszinierendes Porträt von Island und seinen einzigartigen Pferden und eine Reisebiografie voll frischem Humor.

Über die Autorin:

Tory Bilski gründete 2013 ihren preisgekrönten Blog Icelandica, auf dem sie von ihren jährlichen Reisen nach Island berichtet. Die US-Amerikanerin schreibt neben Reiseberichten auch erfolgreiche Kurzgeschichten und arbeitet an der Yale University. Sie lebt mit ihrer Familie in New Haven, Connecticut.

TORY BILSKI

Wilde Pferde, wilde Herzen

Eine Geschichte von Frauen, Freundschaft und Abenteuer auf Island

Aus dem Amerikanischen von Anja Lerz

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Wild Horses of the Summer Sun. A Memoir of Iceland« bei Pegasus Books NY Ltd., USA.

© 2019 by Tory Bilski

Deutsche Erstausgabe

© 2020 der deutschsprachigen Ausgabe Kailash Verlag, München

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Übersetzung: Anja Lerz

Lektorat: Werner Wahls Umschlaggestaltung: ki 36, Editorial Design, München, unter Verwendung eines Motivs von Diane Cook and Len Jenshel/getty images

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-25799-6V001

www.kailash-verlag.de

Besuchen Sie den Kailash Verlag im Netz

Für Matthew, wegen allem

Inhalt

Vorwort

Das wilde Pferd in uns

Buch I: Der Schritt (Fet)

2004

Irrfahrt

Auf der Suche nach der perfekten Pylsur (Wurst)

Das Land Oz

Pferdegeschichten

Ankunft in Thingeyrar

Die Gäste im Gästehaus

Wo ich sein möchte

2005

Bitte sprechen Sie mir nach: Hvammstangi

Eves Leben

Kommt ein Vogel geflogen

Die Herde

Schwellenort

2006

Der Wind an diesen Orten

Buch II: Der Tölt

2007

Eine Nacht in Reykjavík

Mütter und Töchter

Die Männer Ihrer Majestät

Das Königreich des Pferdes

Der Tag, an dem Lisa ihren Tölt fand

Die Bullen-Saga

Nächstes Jahr: Island

2008

Reiterinnen aller Welt

Buch III: Der Trab (Brokk)

2009

Die Umstände

Was wir mit uns tragen

Sylvie verliebt

Die Herde verändert sich

Von Hengsten und Stuten

Pferde zähmen leicht gemacht

2010

Annus horribilis

Zurück in Snæfellsnes

Herdeninstinkt

Futterneid

Nächstes Jahr: Island?

Buch IV: Der Galopp (Stökki)

2011

Galopphilfe

Was alles fehlt

Einem geschenkten Gaul …

Die Wahrheit über Elfen und Trolle

Nächstes Jahr: Island?

2012

Ja, aber die Réttir

Wir sind ganz schön herumgekommen

2013

Willkommen in Island

Lächerliche Frauen

Die Nächte des Magischen Denkens

Die Schwesternschaft der lächerlichen Frauen

In welchem wir bestellen, austeilen und gehen

Entrückt

Buch V: Der Pass (Skeið)

2014

Die Straße nach Thingeyrar

Der wilde Fluss

Um noch einmal auf diese Geister zurückzukommen

Mein Island-Ding

2015

Island verstehen

Fliegen lernen

»Thetta Reddast« (Das findet sich schon)

Wie wir unseren Weg finden

Das goldene Sommerland Thingeyrar

Epilog

Verschlossene Tore und verlorene Orte

Danksagung

Vorwort

Das wilde Pferd in uns

Man mag es tadeln oder loben, das wilde Pferd in uns lässt sich nicht verleugnen.

– Virginia Woolf1

Ich bin außer Kontrolle, wie ich es am liebsten mag. Ich sitze auf einem Pferderücken, meine liebste Art der Fortbewegung. Ich galoppiere, meine Lieblingsgangart. Als wir das Meer erreichen, kann ich trotz des langen, kalten Weges das Temperament meiner Stute kaum zügeln. Es ist, als würde sie jetzt erst so richtig aus sich herausgehen.

Die Pferde werden hier alle wilder. In ihrem Blut regen sich der Wind und die Wellen des arktischen Meeres. Ich kann die Stute jetzt sowieso nicht mehr aufhalten, also lasse ich sie, lasse sie nach Herzenslust laufen – nach ihrer und nach meiner. Ich bin Teil ihres Rhythmus’ und ihrer Geschwindigkeit, wie wir hier über den verdichteten Sand galoppieren, die Gischt spritzt mir ins Gesicht, und so durchbrechen wir eine unsichtbare Barriere. Die ganze Welt wird zu dem, was ich über ihrer vom Wind gescheitelten Mähne zwischen ihren Ohren sehen kann. Sie ist schnell und wendig; manövrierfähig und hervorragend ausbalanciert wie ein Schiff. Ich denke nicht daran, herunterzufallen oder anzuhalten, ich überlege nur, wer von uns beiden – Pferd oder Reiterin – zuerst müde werden wird. Ich bin auf eine wilde Art frei, bin regelrecht euphorisch. Das weckt lange vergessene Impulse meiner Jugend in mir und bringt mein Herz dazu, voll auf Empfang zu sein, wacher als wach. In meiner Heimatstadt bin ich als die Frau bekannt, die nach Island fliegt, um dort zu reiten. Bei Partys oder im Café um die Ecke werde ich vorgestellt als: »Tory, von der ich dir erzählt habe. Sie fliegt jedes Jahr zum Reiten nach Island.«

Wenn diese Reise, die ich einmal im Jahr antrete, Teil meiner Identität ist, dann nehme ich das gerne an. Identitäten, die nicht an Erbgut oder Geburtszufälle gekoppelt sind, sind mir sowieso die liebsten. Ich bin Amerikanerin, was auch immer das heißen mag; die polnische Herkunft meines Vaters steht mir ins Gesicht geschrieben, obwohl die Verbindung zu der Kultur schon lange verloren gegangen ist. Die Seite meiner Mutter hat einen durcheinandergewürfelten Mischmasch nordeuropäischer Gene dazu beigetragen, von schottisch bis estnisch.

Was die Identitäten angeht, die wir uns selbst schaffen, habe ich meine Häkchen an den üblichen Stellen gemacht: Mutter, Ehefrau, Arbeitsbienchen, Vorstadtbewohnerin. Aber die Frau, die auf Island reiten geht – das verleiht mir zumindest in meinem Denken ein bisschen mehr Stil als, sagen wir mal, Elternratsvorsitzende (das war ich auch mal). Immerhin würdigt man mich deshalb eines zweiten Blickes. Wenn jemand dabei ist, höflich an mir vorbeizugehen und mein Aussehen zur Kenntnis nimmt (Hallo!, sage ich) oder mein Alter (Hallöchen!) und nur beiläufiges Interesse für mich aufbringen kann, zögert derjenige dann doch kurz … Hä? Ich meine, es ist ja nicht gerade so, als würde ich in Grönland Eisbärfährten lesen (obwohl ich das gerne mal täte) oder beim Rentiertreiben in Lappland mitmachen (oh, bitte, bitte!), aber Reiten auf Island, das landet immerhin auf einem guten dritten Platz.

Wir sind, was wir wagen.

Warum Island, warum Pferde, warum ich? Weil ich mich in meinem Büro bei meinem Schreibtischjob langweilte – in der Langeweile beginnt das Abenteuer – und einen meiner ersten Streifzüge in »dieses Internet« unternahm, damals, etwa 1999, als Google noch neu war und es noch kein Verb dazu gab. Es war gerade erst ein paar Jahre her, dass ich meine Abschlussarbeit über die Invasionen der Wikinger in England geschrieben hatte, in der ich die kulturellen Einflüsse betrachtete, die diese Invasionen auf das Leben der Angelsachsen gehabt haben mochten. Ich hatte die nordischen Siedlungen in Yorkshire und Lincolnshire untersucht, jedoch kein einziges Mal über die Siedlungen auf Island nachgedacht. Aber dann führten mich die Klicks über die neuen Trittsteine im weltweiten Netz schließlich auf die offizielle Seite des Islandpferds. Ich hielt inne und starrte die Seite lange an. Ich hatte etwas gefunden, von dem ich gar nicht gewusst hatte, dass ich es suchte.

Auf meinem Bildschirm war ein Schwarzbrauner, der alleine auf einem grasbewachsenen Hügel im Nebel stand. Es ist schwer zu sagen, warum bestimmte Themen, Objekte oder Orte bei bestimmten Leuten besonderen Nachhall finden. Warum manche Leute wie magisch vom afrikanischen Kontinent angezogen werden oder, sagen wir mal, von allem, was irgendwie italienisch ist.

Aber von diesem ersten Blick auf das pixelige Islandpferd an war ich regelrecht besessen, war wieder ein verknalltes junges Mädchen. Es war ein muskulöses Pferd mit einem edlen Kopf, einem kompakten Körperbau, weiten Nüstern und einer wallenden schwarzen Mähne, die ihm der Wind aus dem Gesicht wehte. Ich wusste, dass es ein Hengst war; er hatte die Ausstrahlung eines harten Kerls. Das war ein Pferd, bei dem ich eine Botschaft aus vergangenen Zeiten spüren konnte, eine Erinnerung daran, eine Vertrautheit, was Ort und Zeit angeht (ich weiß, ich weiß …). Normalerweise glaube ich erst nach dem dritten Glas Wein an vergangene Leben, aber da war ich nun einmal, um die Mittagszeit beim Aufschieben meiner eigentlichen Aufgaben, und starrte dieses dunkle Pferd an, das mir wiederum unverwandt entgegenblickte. Lang war es her gewesen, Jahrhunderte, aber jetzt nahmen wir wieder Kontakt zueinander auf.

So fing der Traum also an. Dieser Ort: Island; dieses Pferd: das Islandpferd.

Als sich der Norden erst einmal in meiner Psyche festgesetzt hatte, ließ er mich nicht wieder los. Damals befand sich Island noch nicht auf dem Radar der Touristen. Es hing so an der Kante der Europakarte. Wenn Leute überhaupt irgendetwas wussten, dann, dass Erik der Rote absichtlich die Bezeichnungen vertauscht und den Leuten dadurch erfolgreich verschwiegen hatte, dass Island eigentlich grün und Grönland von Eis bedeckt war. Manche hatten vielleicht von Björk gehört. Oder wenn sie zum kleinen Kreis der Eingeweihten zählten, kannten sie Sigur Rós und die aufkeimende Musikszene Reykjavíks. Vielleicht wussten sie von den günstigeren Flügen nach Europa, die einen Zwischenstopp in Keflavík erforderten. Weitenteils kannte man Island eben als Streckenposten auf dem Weg nach London oder Paris.

Als ich von meiner Sehnsucht erzählte, dorthin zu reisen, lachte meine Cousine mich aus: »Wo willst du hin? Was willst du da? Hört sich an wie die Hölle.«

Sie war nicht die Einzige. Am Ende des letzten Jahrhunderts kannte ich niemanden, weder aus meiner Familie noch aus dem Freundeskreis, der auch nur das winzigste bisschen Interesse an Island hatte. Geschweige denn an Islandpferden.

Mein Ehemann versuchte mich auf seine Art davon abzuhalten. Wenn ich weg war, passierte immer irgendetwas: Der Keller lief voll, es regnete durchs Dach, der Hund wurde krank, die Kinder verpassten Unterricht. Als wäre ich der Glücksbringer des Haushalts. Er bekam seine Arbeit nicht erledigt. »Warum kannst du dich denn nicht in ein Pferd aus der Gegend hier verlieben?«, fragte er. »Was stimmt denn mit den Pferden in Connecticut nicht?« Er dachte wohl, ich wäre in Sachen Pferde so etwas wie eine Rassistin.

Eine Freundin ermutigte mich dann doch und überlegte laut, ob das meine Art Midlifecrisis sei. Ob ich mich jetzt eben anstatt in einen anderen Menschen in etwas ganz anderes verliebt hätte; ein Pferd, eine bestimmte Art Pferd. Nach weiterem Nachdenken sagte sie: »Oh Tory, du musst unbedingt los«, was sämtliches Abwägen und Debattieren beendete. Sie war Sozialarbeiterin, ausgebildet nach C. G. Jung, die sich hier und da mit Expeditionen in die Wüste zur Visionsfindung beschäftigte. Sie packte mich mit einer Dringlichkeit am Arm, die ich nicht einfach abtun konnte: »Dein Krafttier ruft dich. Dein Totem. Dir bleibt gar nichts anderes übrig – du musst ihm begegnen, es begrüßen.«

Mein digitales, mythisches, totemhaftes Pferd rief, und ich musste reagieren. Ich richtete meinen Kompass gen Norden, zu diesem entfernten eisigen Felsen von einer Insel im nördlichsten Meer, wo ich mich auf einen Pferderücken werfen und bis ans Ende der Welt galoppieren wollte. Um mir im Rhythmus des Hufschlags die Eintönigkeit aus Leib und Seele zu trommeln und das schlummernde Begehren nach (und die Ehrfurcht vor) einem schnellen Pferd zu wecken.

Das war nicht meine erste Liebe, was Pferde anging. Als junges Mädchen war ich bereits einmal pferdenärrisch gewesen. Ich habe alles mitgemacht: Reitstunden, Reiterferien und Pferdepflege, bei der ich um die Mähne eines 1000 Pfund schweren Tiers so viel Aufhebens gemacht habe wie andere Mädchen um ihre Puppen. Aber mit etwa elf Jahren verflog mein Eifer.

An der Schwelle zur Pubertät wurde mir meine Mädchenbande wichtiger als die Liebe zu den Pferden. Der in uns wohnende Wunsch, zu einem Stamm dazuzugehören, gewann die Oberhand, doch in der Clique gab es keinen einzigen Pferdefan. Wir Mädchen wohnten alle im selben Viertel, fuhren mit demselben Bus nach Hause. Unsere Häuser lagen am Rand eines 400 Hektar großen Waldes, den wir jeden Tag nach der Schule durchstreiften. Wir stellten unseren Wagemut auf Bahnschienen auf die Probe oder mit improvisierten Hockeyspielen auf zugefrorenen Flüssen, aus deren Oberfläche Wurzeln und Steine ragten, oder spielten mit Streichhölzern, die wir gegen vertrocknete Grashalme schnippsten, die (ach du Scheiße) viel zu schnell Feuer fingen. In den Überresten einer alten Kaserne schlossen wir einen Pakt, dass wir zurückkehren würden, wenn wir älter wären. Wir schworen, wir würden ihn auf jeden Fall einhalten, aber der Gedanke schwand immer mehr, je größer wir wurden. Wir redeten die ganze Zeit. Wir aßen Lakritzstangen und tranken Kakao. Wir probierten Zigaretten aus, testeten verschiedene Arten zu paffen und zu inhalieren und taten oft, als hielten wir bei einer todschicken Party ein Cocktailglas in der Hand.

Ach, die guten alten Zeiten.

Manchmal dreht das Leben eine Extrarunde und gibt uns die Chance, uns neu zu erfinden, eine frühere Inkarnation noch einmal aufzusuchen. Und so saß ich dreißig Jahre später in Island mit einer Horde Frauen in einem Van, mit neuen Freundinnen. Nur war das, was uns verband, dieses Mal die Sehnsucht nach den Islandpferden. Und wir hatten nicht vor, einen Pakt zu schließen, der uns dazu verpflichtete, jedes Jahr wiederzukommen. Trotzdem taten wir genau das. Jeden Juni ließen wir unser normales Leben, vollgestopft mit Arbeit und Alltag und den Sorgen und Pflichten des Erwachsenenlebens, hinter uns. Unsere Zeit in Island war kein Urlaub, sondern unsere Berufung auf Zeit. Wir ritten durch Lupinenfelder und über Sandbänke aus schwarzem Vulkansand. Wir durchquerten Flüsse und Seen und kamen schlammüberzogen zurück in unser Gästehaus nach Thingeyrar. Wir redeten die ganze Zeit. Wir aßen Kuchen und tranken Bier. Wir wurden gemeinsam älter, hielten einander jung.

Ach, die guten, guten alten Zeiten.

1 Woolf, Virginia: Jacobs Zimmer. Übersetzt von Heidi Zerning, herausgegeben und kommentiert von Klaus Reichert. München: Luchterhand, 2006.

Buch I

Der Schritt (Fet)

Eine langsame und natürliche Gangart im Viertakt, bei der immer zwei Hufe den Boden berühren und bei der sich alle Hufe in gleichmäßigem Tempo vorwärtsbewegen.

2004

Irrfahrt

Beim ersten Mal, gleich nach dem Start, Jahre vor dem Einzug technischer Raffinessen wie GPS oder iPhones, verfahren wir uns. Binnen dreißig Minuten nach unserer Abfahrt in Reykjavík finden wir uns an einer Weggabelung wieder, schmeißen unsere geballten Orientierungskünste zusammen und nehmen die falsche Abbiegung. Wir sind neun Frauen, die sich mit dem Gepäck auf dem Schoß und zu unseren Füßen in drei Reihen in einen Van gestopft haben – vier Teenager, vier Frauen mittleren Alters und Sylvie, die sich jeder Altersangabe entzieht. Die Teenager sitzen ganz hinten und haben sich mithilfe ihrer iPods ausgeklinkt.

Tüten mit Käsegebäck und Schokoladenkeksen werden herumgereicht. Eve fährt, und wir übrigen Erwachsenen, Sylvie, Maggie und ich jedenfalls, sollen navigieren. Zu dem Zweck haben wir eine Karte von der Sorte, die sich schlecht zusammenfalten lässt und die es in Tankstellen und Touristeninformationen zu kaufen gibt. Unsere Zeigefinger fahren pflichtschuldig, wenn auch falsch, den Weg entlang. Wir wechseln uns alle paar Minuten ab und unterbrechen hin und wieder unsere Gespräche, um so zu tun, als würden wir uns tatsächlich für die Richtungsangaben interessieren. Dann sagen wir etwas so Hilfreiches wie: »Wir sollten eigentlich jeden Moment in Smörgåsbordafjordur ankommen.« Nach dieser Ankündigung knüllen wir die Karte wieder zusammen und reichen sie weiter, als wollten wir sagen: »Aufgabe erledigt, reich mir mal die Butterkekse.«

Am meisten redet Sylvie. Ihr Gesprächsstoff reicht von ihrer Begeisterung über ihren neuen Yogalehrer, Rodney Yee (Eve stimmt ihr bei, »Er ist ein Gott«), über Pema Chödrön (Eve wieder: »Eine Göttin«) bis hin zu Sartre (hier herrscht dann Schweigen) und Shakespeare, meinem einzigen Zugang zu diesem Gespräch. Bei Titania, Jago und König Lear kann ich mitreden.

Sylvie quietscht und drückt von hinten gegen Eves Sitz. »Siehst du, deshalb habe ich sie eingeladen, ich brauche eine Literaturfreundin!« Eve ist eher ihre spirituelle Freundin, nehme ich an.

Ich kenne diese beiden Frauen, die die Reise organisiert haben, kaum. Die anderen Frauen und die Mädchen kenne ich gar nicht. Wir fahren zu Helgas Hof, eine Person und ein Ort, die ich ebenfalls nicht kenne. Aber ich bin an einem Ort, den ich liebe: Island. Sie lieben, was ich liebe: Islandpferde.

Sylvie ist die Verbindung zu Helga: »Wir haben uns angefreundet, als wir zusammen nach Saratoga gefahren sind, um uns ein Pferd anzuschauen. Wir fuhren stundenlang herum und verirrten uns im Dunkeln und konnten den Stall nicht finden. Dabei haben wir uns angefreundet.«

Sylvie ist besitzergreifend und gibt mit ihrer Freundschaft zu Helga an. »Sie hat mich eingeladen und gesagt, ich könnte auch andere einladen. Wir sind die Einzigen, für die sie das macht. Normalerweise öffnet sie ihr Gästehaus nicht für Leute, die sie nicht kennt. Sie macht das für mich und die, die ich ihr vorschlage.«

Vor dieser Reise hatte ich Sylvie ein paarmal und Eve vielleicht zweimal auf ihrem Hof in den Berkshires getroffen. Das ist der einzige Islandpferdehof, der für mich halbwegs erreichbar ist. Die Fahrt dorthin dauert eindreiviertel Stunden; das schaffte ich hin und zurück an einem Tag. Von Eves Stallverwalter erfuhr ich von ihrer Reise nach Island. Dann schrieb ich Sylvie eine langatmige E-Mail, um zu fragen, ob sie noch einen Platz für mich hätte. Sie schrieb zurück: »Van ziemlich voll. Platz über Radkasten/Heizung frei.« Das verstand ich als Ja. Bald lernte ich, dass Sylvie, die sich mündlich sehr wortgewandt ausdrückt, sich schriftlich kurzfasst und ihre abgekürzten Mitteilungen allerlei Interpretationsspielraum lassen.

Ich war also die Letzte, die dazustieß. Eigentlich gehöre ich gar nicht dazu, bin vielleicht gerade mal eine Stufe höher als eine Anhalterin. Wie versprochen, bin ich auf dem Radkasten gelandet, mein Kopf stößt immer wieder gegen den Dachhimmel. In jeden verfügbaren Zwischenraum sind Reisetaschen und Taschenbücher gestopft. Mein Sitz ist tatsächlich so etwas wie der heiße Stuhl – im Juni braucht man in Island manchmal noch die Heizung, und die warme Luft strömt aus der Seitentür neben mir.

Eve bremst, um ein Straßenschild besser lesen zu können. »Findet jemand diese Stadt auf der Karte?«

Maggie hat die Karte und studiert mit zusammengekniffenen Augen das Schild, nicht die Karte. »Ich glaube schon.«

Die Antwort stellt uns soweit zufrieden, und wir fahren weiter. Eve wirft im Rückspiegel einen Blick auf die Teenager und versucht sie miteinzubeziehen. »Sollen wir Earl hören?«

»Ja, Earl«, sagt Maggie, »mach Earl an.« Sie hat bisher kaum gesprochen, außer um mit absoluter Sicherheit zu sagen, dass wir an einer Kreuzung, die sich noch als wichtig herausstellen wird, rechts fahren sollten anstatt links.

»Sollen wir Earl hören?«, wiederholt Eve Unterstützung und Enthusiasmus heischend.

»Earl«, fordert Sylvie.

Eine der Jugendlichen pult ihre Stöpsel aus den Ohren und wühlt in ihrer Tasche nach einer CD.

Ich habe keine Ahnung, wer oder was Earl ist, aber kurz darauf dröhnt es aus den Lautsprechern vorne. Ich kenne das Lied nicht, verstehe auch nicht alles, aber den Grundgedanken bekomme ich mit. Goodbye Earl, Earl muss sterben. Das Rachelied einer Frau. Beim Refrain singt Eve mit. Earl ist tot. Ich lehne mich zurück und entspanne mich. Diese Frauen und Mädchen sind in Ordnung. Außerdem ist da wohl jemand wütend auf seinen Ehemann.

Nach ein paar mehr Liedern von den Dixie Chicks höre ich, wie Eve vor sich hinmurmelt. »Mmm, irgendwann sollten wir eigentlich durch einen Tunnel fahren.«

Die Landschaft hat sich nur minimal verändert: Jetzt stehen nicht mehr nur ein paar Pferde auf der Wiese – bei deren Anblick Sylvie jedes Mal »Pferdchen!« ruft – sondern Hunderte, Herden aus fruchtbaren Stuten und schlaksigen Fohlen. »Babys!« Es ist der Traum eines jeden Pferdeliebhabers. Pferde, so weit das Auge reicht, auf isländischem Grün, so weit das Auge reicht. Wir geben die Karte auf und schnappen unsere Kameras, halten sie planlos aus dem Fenster und knipsen drauflos.

Die Erwachsenen im Auto fallen beim Anblick dieser Pferde wieder in ihre Kindheit zurück, die Teenager weniger. Ich bin 46, und Sylvie geht auf die 66 zu; Maggie ist Eves nur wenig ältere Schwester, und Eve ist, schätze ich, knapp über 50. Bis heute kenne ich Eves wahres Alter nicht. Wenn die Sprache darauf kommt, lenkt sie ab. Ich kenne viele solcher Frauen. Sie wollen nicht aufgrund ihres Alters kategorisiert werden, und das ist auch okay. Wenn wir jetzt in einer Zeit des Genderfluid leben, können wir meiner Meinung nach auch unser Alter unterschiedlich flexibel definieren. Wir können es als Spektrum betrachten, und wir können uns in unserem Lebensalter hin und her bewegen, wie wir wollen. Wenn das infrage gestellt wird, können wir sagen: Warum sollte man bei der Biologie des Alters so dogmatisch sein? Wie wir da aus dem Fenster hängen und all die Pferde rufen und locken, sind wir wieder zehn Jahre alt.

Eve gibt ihr Bestes, um uns ans Ziel zu bringen. Sie fährt vor einem Straßenschild rechts ran, schaut sich den Stadtnamen an und fragt: »Sieht das nach irgendwas aus, das auf der Karte steht?« Auf dem Rücksitz stecken Sylvie und ich die Köpfe zusammen und tun so, als würden wir wieder die Karte studieren. »Mmm, irgendwie schon.«

Sylvie gibt auf und hält die Karte hoch. »Wer kann gut Karten lesen?«

Maggie und ich melden uns nicht freiwillig. Sylvie wedelt mit der Karte vor meiner Nase herum. »Hier, navigier du mal.«

Wenig überzeugt nehme ich die Karte, bin aber in Gedanken immer noch draußen in der Graslandschaft bei den Pferden, die frei über alle Hügel und Täler rennen. Ein Fest für die Augen. Ich weiß nicht, ob ich mich an Szenen aus meiner Kindheit erinnere oder ob es mein paläo-genetisches Gedächtnis ist, aber nichts senkt meinen Blutdruck so wirkungsvoll, nichts stimuliert meinen Hippocampus und steckt meine Dopamin-Rezeptoren in Brand wie der Anblick von Pferden. Schlagartig empfinde ich Frieden, Ruhe und, völlig unpassend, Aufregung. Die Karte flattert schlapp in meinen Händen, während Eve weiterfährt.

Sylvie plaudert über ihren Ehemann, der nicht mit ihr umgezogen ist und immer noch in Connecticut wohnt: »Ganz ehrlich, ein Langweiler, er verhält sich wie ein alter Mann. Er will überhaupt nichts machen.«

Eve bremst ab, bis wir beinahe stehen. »Leute, wir sind jetzt schon seit Meilen auf einer Schotterstraße. Hier ist weit und breit keine Landstraße in Sicht.«

Das alarmiert Sylvie, die mit dem für sie typischen übertriebenen Einatmen dramatisch erklärt: »Wir haben uns verfahren. Fahr ran.« Sie schlägt sich die Hände vors Gesicht.

Zu diesem frühen Zeitpunkt unserer Reisen kannte ich Sylvies Ängste noch nicht, aber ich erkenne, wenn jemand Angst davor hat, sich zu verirren. Mein Mann hat diese Angst auch. Es gibt keine schmerzlindernden Worte, um so jemanden zu beruhigen.

Eve fährt bei einem Schotterparkplatz rechts ran, und unter uns liegt die Wasserfläche eines hypnotisch blauen Fjords. Seine Farbe ist nicht nur einfach Blau, sondern ein Königs-Kobalt-Blau, das metallisch gepunktet schimmert wie das Bild eines Impressionisten und goldene Flecken auf den Innenseiten meiner Augenlider hinterlässt. Es ist ein Blau, das ich bislang nur in Island gesehen habe. Ein Nordmeerblau. Eine so satte Farbe, dass man anfängt, über die Bedeutung des Wortes »Farbe« nachzudenken und darüber, wie das Licht Farbe erzeugt.

Eve lässt sich von der Tatsache, dass wir uns verfahren haben, nicht aus der Ruhe bringen, und ich mich auch nicht. Mir macht es nichts aus, wenn ich mich verirre, solange ich Zeit habe und weiß, dass mir keine Gefahr droht. Und Juni in Island bedeutet Tageslicht rund um die Uhr. Vielleicht trüben Wolken das Licht ein bisschen, aber auch nachts wird es nicht dunkel. Und selbst im schlimmsten Fall haben wir genug ungesundes Zeugs im Auto, um uns ein paar Tage durchzuschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns in naher Zukunft um das letzte Päckchen Butterkekse streiten. Was mir jedoch Sorgen macht, ist Sylvies Angst. Außerdem befürchte ich, dass ich bei den anderen auf ewig als Versagerin gelten werde, was meine Navigationskünste angeht. (Wie sich herausstellt, ist das eine legitime Befürchtung: Jedes Jahr fangen wir an der Kreuzung vor dem Tunnel wieder an darüber zu diskutieren, woran es wohl lag, dass wir uns in jenem ersten Jahr verfahren haben und wer wohl Schuld daran hat. Nachdem Maggie nie wieder mitgekommen ist, landet der Schwarze Peter standardmäßig bei ihr.)

Zwischenzeitlich stöpseln sich die bisher schweigsamen Teenager von ihren Ohrhörern ab. »Was ist los?«, fragen sie.

»Ich glaube, wir haben die Abzweigung zu dem Tunnel verpasst«, sagt Eve verunsichert, was sie aber durch ihre gute Laune überspielt.

»Wir sind hoffnungslos verloren«, blökt Sylvie. »Wer hat denn gesagt, wo’s langgeht?«

Das Beweismittel, die Karte, liegt noch auf meinem Schoß. Aber viele Meilen weiter zurück war es Maggie, die gesagt hat, wir sollten rechts fahren, wo ich meinte, wir hätten links gemusst.

»Wir kommen schon klar«, sagt Eve, die das Fjordufer betrachtet. Eine Familie, etwa zehn Leute, vermutlich Großeltern, Eltern und Kinder, graben dort nach Muscheln. »Vielleicht können die uns ja helfen.«

Sylvie reißt mir die Karte aus der Hand und steigt aus. Sie zieht sich die Jeans hoch, ehe sie mit energischen Schritten das Ufer entlangschreitet. »Schau mal einer an, wie die losgeht!«, sagt Eve.

Sie geht wie ein Cowboy mit ihren mageren, leicht gekrümmten Beinen. Ihr lockiges rotes Haar wird nur teilweise von einer peruanischen Wollmütze in Schach gehalten. Sie trägt eine rote Harry-Potter-Brille und um ihren Hals einen weiteren Farbklecks in Form eines Schals aus Bali. An den Füßen hat sie australische Stallschuhe, klassische halbhohe Blundstone-Stiefeletten. Irgendwie funktioniert dieses internationale Mode-Durcheinander gut an Sylvie, sie stolziert mit dem Selbstbewusstsein eines Topmodels herum.

Im Näherkommen winkt sie den Einheimischen mit der Karte über ihrem Kopf zu und begrüßt sie auf ihre typische Art: »Juuhuuu, juhuu!«

Beim ersten Hinsehen wirkt es, als würden sie sie ignorieren. Es ist eine Binsenweisheit, dass das Maß, in dem eine Frau ignoriert wird, proportional zu ihrem Alter zunimmt. Aber Sylvie kann man kaum ignorieren. Sie trampelt den Hügel hinunter auf sie zu. Wir hören sie fragen: »Hallo, spricht hier jemand Englisch?«

Außerhalb der Hörweite und in sicherer Entfernung in unserem Van beobachten wir die Unterhaltung mit Händen und Füßen. Bis Eve sagt: »Ich muss pinkeln.« Was einen Rattenschwanz an »Oh ja, ich muss auch, ich sterbe gleich« nach sich zieht. Eve sagt: »Da drüben sind ein paar Felsen.«

Voller Abscheu verkünden die Mädchen: »Ich würde eher sterben, als im Freien zu pinkeln.« Woraufhin ich die Weisheit in Worte fasse, die ich in vielen Jahrzehnten mit voller Blase gesammelt habe: »Ich würde eher im Freien pinkeln, als mir in die Hose zu machen. Es wird Stunden dauern, bis wir hier eine richtige Toilette finden.«

Eve, Maggie und ich purzeln aus dem Wagen und schauen uns verstohlen nach einem passenden Felsen um. Praktisch gleichzeitig findet jede von uns einen Felsen für sich, hinter dem sie sich hinkauert, pinkelt und so schnell wie möglich die Hosen wieder hochzieht. Aber das weckt aus irgendeinem Grund die Aufmerksamkeit der Isländer. Jedenfalls ruft es stahlharte Blicke hervor. Sind wir angeeckt? Haben wir uns wie ein Rudel Straßenköter verhalten, das einen Späher als Ablenkung losschickt, damit der Rest das Revier markieren kann?

Sylvie stapft wieder den Hügel hoch, sie scheint entmutigt. Die Muscheln sammelnde Familie dagegen wirkt irgendwie ein bisschen erleichtert. »Wir sind vom Weg abgekommen. Wir haben den Tunnel verpasst.«

Das erste Mal überhaupt schaue ich mir die Karte genauer an und finde heraus, wo der Fehler lag. »Als wir den Tunnel verpasst haben, müssen wir hier lang gefahren sein, ganz bis zu diesem Fjord hier, Hvalfjörður. Der Buckel, auf dem wir gerade sind, muss dieser Knubbel auf der Karte hier sein.«

Eve hört mir zu und kann dem folgen, was ich sage, aber Sylvie ist schon wieder in Gedanken. Sie schaut zum Strand hinunter und betrachtet die nach Muscheln grabende Familie. »Ich glaube nicht, dass die mich besonders mochten.« Wir versichern ihr, dass es nur daran lag, dass sie sie nicht verstanden haben.

Eve hupt und winkt der Familie am Strand zu. Bevor wir losfahren ruft sie laut: »Danke, danke, danke!«

Eve sagt: »Seht ihr? Das Universum versorgt uns. Bei unserem nächsten Halt rufe ich Helga an und sage ihr, dass wir ein bisschen später dran sind.« Eve ist die Einzige, die ein Handy dabeihat, und ein sehr beeindruckendes noch dazu: ein funktionierendes Blackberry. Der Empfang ist allerdings ein wenig launisch. Sie muss es halb aus dem Fenster halten oder auf einer Wiese stehen oder sich gegen eine Wand lehnen.

Alleine die Erwähnung von Helga und dem Hof belebt Sylvie. Sie wird wieder ganz aufgedreht und quietscht: »Und die wird Pferde für uns haben!«

Die erwachsenen Frauen im Auto sind viel aufgeregter als die Teenager. Und Sylvie, die »Erwachsenste« von allen, ist die aufgeregteste von allen.

Oh, und dann ist da noch die Frau auf dem Rücksitz, Dora.

Ich habe sie in der Geschichte bisher ignoriert, weil ich glaube, dass sie in Ruhe gelassen werden wollte.

Sie beteiligt sich an keiner Unterhaltung, selbst wenn sie gelegentlich mal die Augen aufmacht. Die restliche Zeit über tut sie, als würde sie schlafen oder, was weiß ich, vielleicht schläft sie auch wirklich. Es ist wie bei einer Obdachlosen, die neben einem Straßencafé ihr Lager aufgeschlagen hat; man isst und trinkt und hat Spaß, aber sie ist eben da. Obwohl sie sich um ihre Angelegenheiten kümmert, erinnert sie einen doch daran, dass nicht jeder, nicht einmal in unserem abgeschlossenen Van, einen schönen Tag hat.

Nicht, dass Dora in irgendeiner Form ärmlich aussähe. Aber sie sieht eben auch nicht aus wie der Rest von uns. Sie ist nicht für Island passend angezogen, trägt weder Polartec noch einen Parka, schwere Pullover und Stallstiefel. Sie hat teure Jeans, eine Seidenbluse, eine elegante Jacke mit Fellbesatz und Ballerinas von Tory Burch an. Eine schwere Parfümwolke hängt im Auto – noch so eine Sache, die keine von uns auf dem Weg zu einem Pferdehof tragen würde. Nur ihre Haare passen nicht ganz ins Bild, sie sind schmutzig, steif und ungekämmt und ein bisschen zu goldblond. Ganz allgemein gesprochen sieht sie golden aus. Ihre Handgelenke, ihre Finger, ihr Hals und die Ohren sind mit Goldschmuck bestückt. Sie ist solariumgebräunt, hat obendrein Bräunungspuder aufgelegt und die Augen geschminkt wie Kleopatra, mit schwarzem Kajal und metallisch-goldenen Augenlidern. Ich weiß, es heißt oft, Frauen würden sich für andere Frauen stylen, aber in ihrem Fall wirkt es auf mich nicht so. Sie stylt sich für jemanden, der nicht da ist.

Immer wieder schaut Eve im Rückspiegel nach ihr. Wenn sie das tut, verdreht Sylvie die Augen, um zu signalisieren, dass ihr die Anwesenheit dieser Mitreisenden nicht behagt. Maggie tut so, als wäre Dora nicht da, und ich bin gespannt auf die Geschichte, die dahintersteckt.

Auf der Suche nach der perfekten Pylsur (Wurst)

Als wir endlich wieder auf der Ringstraße und in der richtigen Richtung unterwegs sind, fängt Eve davon an, dass sie auf Milchprodukte verzichtet und sich so gut fühlt wie nie zuvor. »Jack und ich haben umgestellt. Laktose ist Gift. Menschen sind gar nicht für die Aufnahme von Milchprodukten geeignet.«

Sylvie stimmt mehr oder weniger zu. Sie arbeitet in einem makrobiotischen Reformhaus und sagt, es habe lange gedauert, bis sie Reismilch in ihrem Morgenkaffee akzeptieren konnte. »Aber so furchtbar schlimm geht es mir damit jetzt auch wieder nicht. So schlimm nicht.«

Ich frage sie: »Seid ihr denn laktoseintolerant?«

Beide antworten, das seien sie nicht, aber Eve holt aus. »Alle Menschen sind in gewissem Maße laktoseintolerant. Laktose macht uns krank. Unsere Körper können sie nicht verwerten, und das führt zu Krankheiten.«

Käse und alles was cremig ist und aus einer Molkerei kommt, sind ein Hauptbestandteil meiner Ernährung. Ehrlich gesagt geht es mir richtig gut, wenn ich fettige Milchprodukte zu mir nehme. Ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, dass sie mir das Gefühl geben, geliebt zu werden. Aber ich lasse mich in Sachen Ernährung leicht beeinflussen und überdenke kurz meine Liebe zu Käse und Eiscreme, obwohl Island nun nicht der richtige Ort für einen Entzug zu sein scheint.

»Ich bekomme langsam Hunger«, sagt Sylvie. Die Diskussion um den gefährlichen Milchzucker wirkt anscheinend appetitanregend.

»Ich auch«, sagt Eve.

Obwohl wir die ganze Zeit Kekse, Salzbrezeln und Lakritze essen, ist es inzwischen Zeit für eine Mittagspause geworden.

Eve fängt ganz harmlos an. Sie schlägt vor, einen Hotdog zu kaufen. »Als ich das letzte Mal in Island war …«

Das hier ist nicht Eves erste Islandreise. Sie war schon zweimal mit ihrem Mann Jack hier, um Pferde für ihren Islandpferdehof in den Berkshires zu kaufen.

»… da habe ich an einer Tankstelle einen Hotdog gegessen. Das muss irgendwo hier in der Gegend gewesen sein, an einer dieser N1-Theken. Mann, war der gut!«, sagt sie mit verhangenen Augen, als sei ein Hotdog an einer Tankstelle das Beste, das sie je in ihrem Leben gegessen hat.

»Der hatte so einen gewissen Biss, das weiß ich noch genau, und die Röstzwiebeln und das Brötchen waren einfach perfekt.«

Wie gesagt, ich bin leicht zu beeinflussen, wenn es ums Essen und Diäten geht. Ich nehme es Eve also nicht unbedingt übel, dass sie mir das antut, sie kann ja nicht wissen, wie besessen ich von dem Gedanken an Essen sein kann. Aber mit ihrer Bemerkung schickt sie mich auf die lange, weitschweifige Suche nach dem perfekten isländischen Hotdog.

Sie wiederholt dieses überaus wichtige Detail – wie das Würstchen unter den Zähnen knackt, wenn man in die Wurstpelle beißt. Sie beschreibt, was für ein Tag das war: kalt und regnerisch, der Nebel zwang sie, an einer Tankstelle zu halten und zu warten, bis das Wetter besser wurde. Sie waren unterwegs, weil sie ein Pferd kaufen wollten.

Das ist die entscheidende Dreierkombination zum Glück, finde ich: eine Reise mit einem Zweck – ein Pferdekauf; herausfordernde Umstände – schlechtes Wetter; und unerwartet gutes Essen – ein Hotdog.

»Werden die gekocht oder gebraten, diese Würstchen?«

»Die liegen auf so einem Würstchen-Roller. Weißt du, so ein Gerät mit Rillen, in dem die aufgewärmt und ein bisschen knusprig angebraten werden.«

»Was für eine Art Brötchen?«

»Einfach ein weißes Brötchen, so ein weiches, schwammiges.«

»Ketchup oder Senf?«

»Keins von beidem, sondern zwei Arten Remoulade, eine weiße und eine gelbe.«

Jede Antwort auf meine Fragen steigert mein Verlangen. »Sind sie aus Schweinefleisch oder aus Rind?«

»Schätzungsweise Lamm und Schwein. Und obendrauf kommt Kartoffelsalat.«

Kartoffelsalat? Ich sterbe gleich vor Gier nach einem Hotdog. Und dabei bin ich normalerweise kein großer Würstchen-Fan. Eigentlich gehören sie sogar zu den Dingen, die ich am wenigsten mag. Ich stelle mir sie als eine Art Kunstfleisch aus Abfallprodukten vor; das, was eben dabei herauskommt, wenn man die Innereien und Eingeweide und zermahlene Ohrknorpel von armen alten Milchkühen weiterverwertet. Genau die Art Mischung, die mich zur Vegetarierin machen könnte. Aber ich weiß, dass das isländische Fleisch Bio-Qualität hat. Die Lämmer und Kühe stammen aus Weidehaltung, schon alleine aus Tradition, Notwendigkeit und Praktikabilität.

»Wir müssen diesen Hotdog-Stand finden«, erkläre ich ihr.

Wir überqueren eine schmale Landzunge, umgeben von einer Gezeitenbucht, in der Sand und Wasser grau sind. Kein nennenswertes Sonnenlicht, aber hinter einer Wolke schimmert es blass, was das brackige Wasser ein bisschen glitzern lässt.

Wir sind in Borgarnes. »Ist es hier?«

Eve schaut sich das fröhliche rote Logo der Tankstelle gründlich an und fährt auf den Parkplatz.

»Ist es hier?«, frage ich.

Sie zögert. »Glaub schon.«

Ich drängele sie aus dem Auto und in den N1. Weil Island so ländlich ist, sind die Tankstellen oft die Orte, an denen sich die Menschen treffen und wo sie essen. Sie dienen als Mini-Supermarkt, wo man alles kaufen kann: Wollmützen, Karten, Milch, Joghurt. Aber dort gibt es auch eine Bäckerei, eine teure Süßigkeitentheke, wo man sich seine Bonbons selbst zusammenstellen kann, einen Softeisstand und ein Café, in dem Fleischsuppe, gebratener Fisch oder Hamburger mit Pommes serviert werden. Und dann ist in der Nähe der Kasse die Hotdog-Station samt der Soßen.

Ich stelle mich in die Schlange und warte ungeduldig. Als ich an die Reihe komme, spricht mich das junge Mädchen mit dem rosigen Gesicht auf Isländisch an. Auf den ersten Blick bin ich weiß genug und blond genug, um als Einheimische durchzugehen. Und jedes Mal gibt es irgendwann diesen Moment, wenn man so unbedingt als Einheimische durchgehen will, wenn man dringend so tun will, als wäre man jemand, der die Sprache tatsächlich spricht, dass man sich einredet, man könnte es durchziehen. Ich beherrschte damals das Wort für Hotdog, hatte es in der Innenstadt Reykjavíks gesehen. Außerdem hatte ich mich ein paar Tage lang mit isländischen Sprachlernkassetten beschäftigt. (Was immerhin dazu führte, dass ich bis fünf zählen konnte. So grob.)

»Ein pylsur?«, bestelle ich, meine eigene Bitte infrage stellend. Und dann kommt eine lange Liste isländischer Fragen und der Moment meiner Schande. Ich bin gezwungen, meine Fake-Identität aufzugeben. »Ähm. Kann ich bitte einen Hotdog mit Zwiebeln und den beiden Soßen und Kartoffelsalat haben?«

Es gab einmal eine Zeit, damals, in den frühen 2000er-Jahren, in der die Englischkenntnisse der Isländer außerhalb Reykjavíks eingeschränkt waren, weshalb Missverständnisse an der Tagesordnung waren, aber immer ruhig und emotionslos behoben wurden. Immerhin ist dies das Land, in dem der Reagan-Gorbatschow-Gipfel stattfand; es ist ein Land, wo Leute Frieden schaffen und Nuklearwaffen-Patts deeskalieren können.

Das Mädchen hinter dem Tresen beschließt, dass ihr das zu viel ist und bittet einen Mitarbeiter um Hilfe. Ein weiterer junger Mensch mit frischem Gesicht betritt die Bühne und hilft ihr aus der Patsche. Ich erkläre ihm die Lage und zeige auf Dinge. »Ich will einen Hotdog mit dem und dem und dem. Mit allem Drum und Dran.«

Und dann spielen wir das heitere Zeigespiel. »Diese hier?« – »Nein, das.« – »Das?« – »Ja, das.« Sein Englisch ist nicht besser als ihres, aber er hat mich nun einmal am Hals. Mein Hotdog ist halb fertig, und er kann mich an niemand anderen weiterreichen.

Es scheint ewig zu dauern. Falls die Einheimischen hinter mir in der Schlange Englisch sprechen sollten, bieten sie jedenfalls keine Hilfe an. Isländer waren damals nicht an Touristen gewöhnt und schienen auch kein besonderes Interesse an ihnen zu haben, falls also jemand Englisch kann, springt er nicht helfend ein, es wird allerdings auch niemand ungeduldig. Was eine gute Sache ist, weil Eve ja hinter mir steht und sie warten werden müssen, während sich die ganze Prozedur noch einmal wiederholt.

Endlich landet der wertvolle, begehrte, sprachlich heiß umkämpfte Hotdog mit allen Extras in meinen Händen. Freudentaumel. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich mich zum Essen an einen der Plastiktische stellen oder den Hotdog mit nach draußen an eine der Picknickgarnituren nehmen soll. Aber draußen ist es windig und regnerisch. Ich esse den Hotdog im Stehen. Drei Bissen, das war’s. Das Knacken der Zwiebeln und das weiche Brötchen sind perfekt. Das Fleisch an sich ist nicht so knoblauchhaltig wie das amerikanischer Hotdog-Würstchen, vielleicht, weil nicht so viele Schlachtabfälle kaschiert werden müssen.

Eve fängt gerade erst an, ihren zu essen. »Was meinst du? Ist das der Laden?« Meine drei Bissen habe ich genossen, aber ich brauche ihre Zustimmung.

Sie kaut nachdenklich, ehe sie erwidert: »Köstlich, oder?« Eves erster Impuls ist immer eine positive Reaktion. Doch nach einigem Grübeln sagt sie: »Aber der richtige Biss fehlt. Ich glaube, hier war’s nicht. Der Imbiss muss weiter die Straße runter sein.«

Ich bin seltsam glücklich über diese Feststellung. Denn da ist es, dieses mythische Ziel, »die Straße runter«. Das Einzige, was besser ist, als die perfekte Pylsur gefunden zu haben, ist, weiter nach ihr suchen zu müssen und zu wissen, dass jede Tankstelle in Island meine persönliche Rosslyn-Kapelle sein könnte. Eine Gralssuche sondergleichen. Und auf dieser Suche werde ich noch viele Hotdogs verspeisen.

Das Land Oz

Sylvie, Eve und ich sind zurück im Auto, aber alle anderen sind immer noch in der Tankstelle, wo sie Joghurt, Eis, Kaffee und kleinur (Schmalzgebäck) kaufen, sich also für den Fall eindecken, dass wir wieder falsch abbiegen und es zu einer weiteren Verspätung auf dem Weg zu Helgas Hof kommt.

Dora steht in sich zusammengesunken draußen und raucht. Im Windschatten des Gebäudes sucht sie Schutz vor den »Naturgewalten« und vor uns. Sie drückt die Zigarette aus, schaut sich um und holt eine Schachtel aus ihrer Tasche, aus der sie ein Tic Tac schüttelt, vielleicht auch eine Tablette.

Eve erklärt, was es mit Dora auf sich hat. »Vor etwa einem Jahr ist ihr Ehemann gestorben. Er ist vom Laufen nach Hause gekommen und bei einem Wahnsinns-Herzinfarkt auf dem Küchenboden zusammengebrochen. Und das mit 38. Danach hat sie ziemlich viel Zeit in Guild Acres, der Fachklinik, verbracht. Sie ist so dermaßen auf der Stelle getreten. Da habe ich ihr gesagt, ›Du musst mit uns nach Island kommen‹.«

»Komisch, du hast gar nicht erzählt, dass sie in Guild Acres war«, sagt Sylvie.

»So lange war es auch wieder nicht. Ich habe gehofft, dass sie sich hier mehr mit uns zusammentut. Wir müssen sie ein bisschen aus sich herausholen.«

Sylvie schnalzt mit der Zunge. »Na ja, wenn sie in Guild Acres war, hat sie Suchtprobleme und wahrscheinlich Depressionen. Und, aber das ist jetzt nur geraten, ich würde sagen, sie hat möglicherweise auch Probleme im Umgang mit Menschen. Das ist ein Haufen Arbeit. Und das ist meine erste Islandreise überhaupt. Ich bin hier im Urlaub.«

»Sie kriegt das schon hin. Ach, Sylvie, wir sind doch alle auf der Reise, jede für sich.«

Sylvie murmelt etwas vor sich hin, das sehr danach klingt, dass Dora »auf unserer Reise ist«.

»Ich glaube, Island wird sie gesundmachen. Das Land ist gut für die Seele. Schau nur, wie schön hier alles ist. Es ist zauberhaft!«

Im Augenblick haben sich dunkle Wolken zusammengezogen, und der Regen ist kurzzeitig in Schnee übergegangen. Der Wind bestürmt den Van und rüttelt an den Türen. Dora dreht den Rücken gegen den Wind, um sich noch eine Zigarette anzuzünden.

In den kommenden Jahren wird immer eine »Dora« auf unseren Reisen dabei sein, jemand, dem Eve unbedingt helfen will. Es entspricht Eves Naturell, anderen Leuten helfen zu wollen. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zauberpfad nach Island alles heilen wird, was einem Schmerzen bereitet, dass man auf diesem Weg sein Herz, seine Seele und seinen Mut wiederfindet.

Sylvie erwähnt, wie Dora in der Flughafentoilette ausgerutscht ist, wie es ein Poltern gab und sie beim Nachsehen entdeckte, dass Dora in der Kabine auf dem Boden lag, die Beine lang unter der Tür ausgestreckt.

»Da siehst du es!«, sagt Eve. »Sie manifestiert Trauer und Depressionen. Das Ganze folgt dem Gesetz der Anziehungskraft, sie zieht eben Stürze und Unfälle an. Sie zieht sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst herunter. Sie muss Gesundheit und Leben manifestieren. Die Reise wird ihr guttun, das werdet ihr schon sehen. Sie braucht das. Und die Pferde. Die werden sie heilen. Pferde haben eine heilsame Wirkung«

Diesem einen Punkt stimmt Sylvie zu. »Das ist wahr. Pferde können einen wirklich retten.«

Zweifellos befinde ich mich gerade in Gesellschaft einiger New-Age-Spiritualisten. Die meisten meiner Freunde zu Hause sind eher trockene Experten, wie beispielsweise Anwälte, die rationale Argumente hören wollen, oder Ärztinnen, die nur evidenzbasierten Forschungsergebnissen trauen, oder Sozialarbeiter, die überzeugt davon sind, dass wir Kindheitserfahrungen verarbeiten müssen. Und ich habe die letzten acht Jahre auf der Yale University für Volkswirtschaftler gearbeitet, die sich ganz dem Zerlegen von Daten und Zahlen widmen. Ich verbringe meine Tage damit, ihnen bei Unterhaltungen über Hot-Deck-Imputationen, gewichtete Varianzen und Panel-Daten-Modelle zuzuhören. Ich redigiere ihre akademischen Zeitschriften und überprüfe in Artikeln mit Titeln wie »Die indirekten Effekte nachgelagerter Experimentalanalyse: Kosteneffizienz in der randomisierten Feldforschung« pingelig Zitierweisen und Grammatik. Das Stilwörterbuch ist mein ständiger Begleiter.

Ich besitze kein einziges Selbsthilfebuch und habe es in Büchern über New Age nie über die zweite Seite hinausgeschafft.

Die Sprache, die sie benutzen, klingt in meinen Ohren also fremd und ein wenig verdreht.

Das Gesetz der Anziehungskraft? Nein, nur eine überkandidelte Art auszudrücken, dass Gleiches Gleichem gleicht. Das Universum versorgt uns? Nein, tut mir leid – das Schicksal ist ein flatterhaftes Ding, da gibt es keinen übergeordneten Plan. Eine »Manifestation der Trauer«? Meine Güte, lasst die Frau doch einmal durchatmen – immerhin ist ihr Mann tot vor ihr umgefallen.

Ich bin nicht auf einer Reise, ich mache eine. Ich »heile« nicht, ich komme über Sachen hinweg.

Aber der Gedanke, dass Pferde einen retten können, dass sich dieses große schöne Tier mit wildem Herzen und einem überempfindlichen Fluchtinstinkt tief mit einer Seele verbinden, die Absichten einer Person widerspiegeln und einen in eine Du-Ich-Beziehung führen kann?

Mannomann, da war ich ganz dabei.

Pferdegeschichten

»Du warst schon einmal in Island?«, fragt mich Eve.

»Ja, 2001. Damals hatte ich über einen Veranstalter für Reitreisen gebucht. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tat. Ich wusste nur, dass ich nach Island musste.«

»Wow, diese Pferde sind wirklich deine Berufung«, sagt Sylvie.

»Ist es nicht komisch, wie so etwas kommt?«, fragt Eve. »Jack und ich sind Lusitanos geritten. Eigentlich hatten wir vor, nach Brasilien zu fliegen, um für die Gründung unseres Pferdehofs ein paar davon zu kaufen. Da meinte einer, wir sollten uns mal die Islandpferde im Hinterland von New York anschauen. Und das war es dann, die hatten was. Wir sind schließlich nicht mehr nach Brasilien gereist, wir haben unseren Islandpferdehof gegründet. Wir haben es nie bereut.«

Von diesen Frauen erfahre ich endlich Bestätigung. Ich werde verstanden. Meine Berufung ist ihre Berufung.

Abwechselnd erklären wir einander, wo und wie Pferde in unserem Lebenslauf eine Rolle spielten. Das klingt über weite Strecken nach unserer Lebensgeschichte an sich. Sylvie erzählt, dass sie Englischlehrerin an einer Highschool war und mit 59 Jahren in den Vorruhestand ging und in die Berkshires zog. Dort fing sie an, Reitstunden zu nehmen. »Bis dahin wusste ich gar nicht, dass ich Pferde liebe.« Ihr erster Vorstoß in die Pferdewelt war auf dem Rücken von Großpferden, in der Englischen Reitweise, und er ging grandios schief. »Meine Reitlehrerin war so gemein. Sie sagte, ich sei ein hoffnungsloser Fall. Ein hoffnungsloser Fall! Ist das zu fassen?«

Eve sagt, sie sei schon immer pferdeverrückt gewesen. Sie sei in Ohio aufgewachsen und habe versucht, die Schweine auf der Nachbarfarm zu reiten und so zu tun, als wären das Pferde. Ihre Schwester, Maggie, nickt bestätigend. »Sie hat immer um ein Pferd gebettelt, aber wir hatten einfach nicht den Platz dafür.«

»Oder das Geld«, sagt Eve.

Ich erzähle ihnen meine Geschichte mit den Pferden. Wie ich, ja, durchaus, ein pferdenärrisches junges Mädchen war, aber wie dann erst kurz nach meinem vierzigsten Geburtstag die Sehnsucht wieder hochkam und ich anfing, in einem Reitstall in der Nähe Unterricht zu nehmen. Einmal wöchentlich zog ich auf Charlie, einem 21 Jahre alten Vollblut, meine Bahnen auf dem Reitplatz. Schritt und Trab gingen gut, aber zum Galoppieren konnte ich ihn nur selten bewegen. Ich liebte diesen großen alten Wallach, doch da spielte ganz viel Mitleid hinein, weil ihm seine Freiheit schon so früh im Leben genommen und er durch Menschen gebrochen worden und abgestumpft war. Früher war er ein geschundenes Rennpferd, inzwischen ein überlastetes Schulpferd. Ich wollte ihn nicht zu sehr beanspruchen. Meine Reitstunde nahm ich zwar, verbrachte aber die meiste Zeit damit, ihn zu putzen, als wäre er das wichtigste Pferd der Welt, als hätte er das Rennen gewonnen. Aber an manchen Tagen traf ich ihn auch auf uringetränkten Sägespänen in seiner Box an, übersät mit entzündeten Mückenstichen oder den Bissen anderer Pferde. Alte Pferde werden vom Rest der Herde gepiesackt – es bricht einem das Herz.

Jede unserer persönlichen Pferdegeschichten endete mit den Worten: »Und dann habe ich die Isländer entdeckt.« Aber auf diese Pferde zu stoßen war nur der Anfang, das würden wir schnell genug merken.

»Es sind komplizierte Pferde, mit den ganzen Gängen und so«, sagt Eve. »Man muss so viel lernen.« Sylvie seufzt zustimmend. »Sie sind sooo kompliziert. Meine ersten beiden Jahre habe ich damit zugebracht, Schritt und versammelten Schritt zu lernen.«

»Dann bist du also alleine losgezogen, ohne jemanden zu kennen?«, kommt Eve auf meine erste Islandreise zurück.

»Ich musste diese Pferde reiten, es half einfach nichts. Und ich kannte niemanden, der mitkommen wollte.« Ich wünschte, ich hätte sie gekannt.

Nachdem ich das Islandpferd im Internet entdeckt hatte, verbrachte ich die nächsten zwei Jahre damit, mich in eine helle Aufregung hineinzusteigern. Ich konnte es kaum erwarten, ein echtes zu sehen. Aber in meiner Nähe gab es keine. Vor meiner ersten Islandreise unternahm ich einen Ausflug zu einem Islandpferdehof im Norden von Vermont, um wenigstens einmal eines zur Probe zu reiten. Wie ich es erwartet hatte, schürte das nur meine Besessenheit. Das Alter bringt Auffälligkeiten im Geschmack und exzentrisches Begehren mit sich. Oder, um es frei nach dem doppelzüngigen Woody Allen zu sagen: »Das Herz verlangt, was es verlangt.« Und dieses Herz wollte diese Pferde. Nichts anderes.

Ich suchte einen beliebigen Reitreiseveranstalter aus und wählte bewusst den längsten und schwierigsten Ritt im Angebot. Eine besonders tolle Reiterin war ich nicht, das sollte man nicht vergessen. Aber das kümmerte mich nicht weiter. Ich dachte nur an mein mythisches Pferd und daran, wie wir gemeinsam galoppieren würden.

Ich flog nach Keflavík, nahm den Bus zum Regionalflugplatz und anschließend ein Propellerflugzeug nach Akureyri. Reykjavík ließ ich völlig außen vor. Im Flughafen von Akureyri wartete ich zwei Stunden darauf, dass jemand vom Hof mich abholte. Es gibt dort nur eine einzige Halle, und nach ein paar Minuten war ich die einzige Person darin. Ich las einen Roman von Jim Crace, »Ein Mann, eine Frau und der Tod«, der sich ausführlich damit beschäftigt, wie lange ein Leichnam verwest. In der Geschichte wird ein Paar ausgeraubt, niedergeschlagen und tot zurückgelassen. Immer wieder sah ich nach, ob ich nicht endlich abgeholt würde, und dachte Was mache ich hier? Bin ich den ganzen Weg hergeflogen, um in einem verlassenen Flughafen ein Buch zu lesen? Es fühlte sich kaum wie der angemessene Anfang eines Abenteuers an. Außerdem hätte ich besser einen Stoff wählen sollen, der sich mit nördlichen Gefilden befasste, zumindest ein Bericht über den Polarforscher Shackleton oder dergleichen. Aber das kommt eben dabei heraus, wenn man sich bei der Arbeit langweilt und von Tagträumen aus dem Tritt bringen lässt. Was, wenn sich diese ganze Reise als Schlag ins Wasser herausstellt?, dachte ich. Nach zwei Stunden tauchte eine junge Frau auf, eine Praktikantin auf dem Bauernhof, und nahm mich ohne ein Wort der Entschuldigung mit. Das war meine erste Begegnung mit einer »isländischen Zeitangabe«, die zwar immer gut gemeint, aber weitestgehend unverbindlich ist.

Aber ein Schlag ins Wasser war die Reise kaum. Im Gegenteil, das Reiten war weitaus fordernder, als ich erwartet hatte. Mit einem Dutzend Reiterinnen und Reitern fingen wir an. Eine von ihnen, eine junge Frau aus Chichester, die alles verkörperte, was ich an einer waschechten Engländerin liebe (fröhlich, rundlich, mit einem hellen Lachen), wurde am ersten Tag abgeworfen und renkte sich die Schulter dabei aus. Ihr helles Lachen verwandelte sich in ein jämmerliches Heulen, das anhielt, bis der Krankenwagen sie mitnahm. Und es dauerte eine ganze Zeit, bis der eintraf, weil wir weit im Hinterland waren. Das war ein schlechter Anfang. Und dann waren wir nur noch elf …

Zwei Amerikaner, ein Paar aus Arizona, stiegen als Nächstes aus. Eine große Blondine und ihr schlaksiger Ehemann, der wie ein Cowboy aussah, tatsächlich aber Veteran war und inzwischen in der Rüstungsindustrie arbeitete. Nach dem zweiten Reittag verkündete Miss Arizona mit gesenkter Stimme: »Für uns war’s das. Wo doch das mit der Engländerin passiert ist. Ich bin 59, ich kann mich nicht so zerlegen wie die.«

Die restlichen sechs Tage verbrachte ich mit neun Deutschen unterschiedlichen Alters. Die waren vergnügt und lachten viel und übersetzten beim Abendessen ihre Witze für mich, und dann warf ich meinen Kopf in den Nacken und lachte, genau wie sie, und kam mir vor wie eine vergnügte Deutsche. Aber im Gegensatz zu mir waren sie alle erfahrene Reiter. In Deutschland wird Reiten in einigen wenigen staatlichen Schulen sogar als Bestandteil des Sportunterrichtes angeboten.

Und dann gab es da noch Jonki, unseren Rittführer, einen großen, jungen, kahlköpfigen Isländer, der all seine ausländischen Schützlinge ignorierte, weil er so damit beschäftigt war, seine hübsche Freundin zu umgarnen, die er auf den Ritt mitgebracht hatte. Wenn er uns dann einmal beachtete, wünschte ich mir immer, er hätte es nicht getan. Er war einer dieser lachenden Sadisten – als ich ihm erzählte, ich hätte ein bisschen Angst davor, über einen schmalen Bergpass oder eine hohe Brücke zu reiten, schnalzte er nur mit der Zunge und legte einen Zahn zu. Er führte uns über unebenen Untergrund – aufgeworfene Frostbrüche, von Grasbüscheln überzogenes Sumpfland. Dabei nahmen wir nie das Tempo zurück. Angehalten wurde nur, um den Pferden eine Pause zu gönnen.

An einem Tag reichte er mir die Zügel zweier Pferde, die ich als Handpferde mitführen sollte, damit er sich mit seiner Freundin zum Knutschen ans Ende der Abteilung zurückziehen konnte. Zuerst war ich ganz geschmeichelt. Er dachte also, ich könnte gut genug reiten, um Pferde am Führzügel mitzunehmen. Also zögerte ich nicht. Ich nahm die langen Führstricke der ungesattelten Pferde an und hielt sie zusammen mit den Zügeln meines eigenen in den Händen. Ich bemühte mich nach Kräften, sie nicht zu verheddern und die Handpferde mehr oder weniger in einer Linie neben und ein wenig hinter mir zu führen. Handpferde zu führen hatte ich in der Theorie besser drauf als in der Praxis – es sollte halbwegs nach einem »V« aussehen –, und eine Weile hatte ich die Lage auch tatsächlich im Griff. Als wir dann aber bergab galoppierten, verlor ich meine Steigbügel und meinen Halt im Sattel. Ich musste darum kämpfen, nicht auch noch die Pferde zu verlieren. Das war harte Arbeit, Reiten jenseits meiner Liga, eine Feuertaufe. Aber ich kostete es voll aus, wie ein echtes Cowgirl zu reiten.

Am letzten Tag unserer Reise machten wir uns auf der äußersten Spitze der Eyjafjörður-Halbinsel wieder auf den Heimweg. Mein Pferd beschloss, nach Hause zu rennen. Mehrere Kilometer lang führte ich die Gruppe an oder ließ sie versehentlich im Staub hinter mir. Natürlich nicht, weil ich das beabsichtigte oder wünschte – ich wusste nur nicht, wie ich das Pferd zum Halten bewegen sollte. Als die anderen zu mir aufschlossen, lächelte Jonki. »Jetzt hast du es also eilig, was?«

Ich befürchtete, meinen Dusel aufgebraucht zu haben, und gestand ihm: »Das Pferd hat die Oberhand gewonnen.« Ich wechselte auf das Packpferd, das nur zwei Gänge hatte – einen schwerfälligen Trab und einen langsamen Galopp –, wie ein echtes Packpferd eben, egal in welchem Land. Nachdem ich gute dreißig Kilometer so geritten war, stieg ich für den letzten ab und führte das Pferd zurück zum Hof. Ich war wund und erleichtert, stolz und glücklich. Ich konnte das schaffen, ich hatte es geschafft. Und ich konnte es nicht erwarten, wieder zurückzukehren.

Aber ich wartete ab. Es dauerte zwei Jahre, bis ich Eves Hof in den Berkshires entdeckte. Und dann dauerte es noch ein Jahr, ehe Helga Sylvie nach Thingeyrar einlud und ich mich selbst mit dazu, und bis Sylvie dann gewissermaßen sagte, okay, komm an Bord.

Ankunft in Thingeyrar

Als wir wieder unterwegs sind, fragt mich Eve, was ich arbeite. Ich erzähle von Yale und dass ich in der Redaktion einer wissenschaftlichen Zeitschrift arbeite. Es klingt so trocken und verstaubt. Ich stelle mir mein Büro im Dachgeschoss eines viktorianischen Hauses vor. Ich sehe mich von außen: eine Frau, die alleine an Aufgaben sitzt, die kaum Kontakt mit anderen Menschen erfordern. Wenn sie beim Korrekturlesen und Entziffern obskurer Korrekturzeichen eine Pause einlegt, fängt sie an davon zu träumen, wieder in Island reiten zu gehen. Ihr Computer macht es ihr allzu leicht, in andere Welten einzutauchen, wozu nicht nur Island gehört, sondern auch Orte wie Grönland und die Rentierweiden Lapplands. Mit einem Beruf von der extrovertierteren, sozialeren Sorte hätte sie vielleicht gar nicht die Zeit und das Bedürfnis, von entlegenen kalten Gegenden zu fantasieren. Aber dann säße sie jetzt auch nicht im Fond dieses Autos in Island.

Die anderen fragen mich nach meinen Kindern, und ich erzähle ihnen, dass mein Sohn, der bald 15 wird, Klavier und Jazz-Gitarre lernt. Meine Tochter, elf Jahre alt, ist im Ballett-Ferienlager. »Sie mag nur klassisches Ballett.«

»Das klingt ja toll«, sagt Eve.

Und das ist es auch, und mein Leben zu Hause dreht sich um die Kinder und um meinen Ehemann. Wir sind wie vier Gliedmaßen an einem Körper. Ich kann nachts nicht einschlafen, solange ich nicht weiß, dass wir alle zu Hause in unseren Betten liegen, obwohl das aufgrund des Alters unseres Sohnes immer später wird. Er beginnt sich emotional von uns abzunabeln und hat sich einer Truppe von fünf anderen Jungs angeschlossen, die sich heimlichtuerisch durch die Gegend bewegt wie ein Rudel Wölfe. Das ist völlig normal, sage ich mir, aber er entgleitet uns vor unseren Augen. Ich mutmaße, dass er high oder angetrunken nach Hause kommt, obwohl es schwer zu sagen ist, wie zugedröhnt er dann ist und wie oft das vorkommt. Er weiß, wie man Dinge verbirgt.

Bis man mich nach meiner Familie gefragt hat, habe ich seit dem Einstieg in den Wagen nicht an sie gedacht. Und mir wird bewusst, dass ich auch in Reykjavík kaum an sie gedacht habe, außer, als ich ihnen vom Hotelcomputer aus ein paar E-mails geschrieben habe. Das Reisen an sich und sich in neue Orte und unbekannte Menschen einzufühlen und sich auf sie einzustellen nimmt mich voll in Anspruch. Vielleicht versuche ich gerade, meine Schuldgefühle kleinzureden, aber zu reisen verlangt ein Mindestmaß an Überlebenskunst, um mit der Sprache, den Leuten und den Orten zurechtzukommen, und man muss auf das achten, was vor einem liegt.

Was vor uns liegt, ist Thingeyrar. Nach beinahe sechs Stunden Picknickpausen und Umwegen biegen wir endlich von der Ringstraße ab. Ein Schild zeigt an, dass es nur noch neun Kilometer über eine Schotterstraße entfernt liegt. Regen, Schnee und Wind haben aufgehört. Die Sonne steht hoch am Himmel. Wir kommen an einem Gehöft nach dem anderen vorbei, zwischen jedem ein paar Kilometer Platz mit Hunderten weidenden Schafen und Pferden.

Am Ende der Straße befindet sich ein Eisentor, auf dem »Thingeyrar« steht. »Hier ist es.« Sylvie windet sich vor Aufregung. »Wir sind tatsächlich da! Schaut euch mal all ihre Pferde an! Oh! Und all die Kleinen!!«

Maggie steigt aus und öffnet das Tor. Wir fahren durch, und sie schließt es wieder. Vor uns liegt der Hof, auf dem wir die nächste Woche wohnen werden. Wir haben volle Rundumsicht auf grüne Täler, gletscherüberzogene Berge, zwei Flüsse, die sich vereinigen, und auf einen großen, von schwarzen Sandstränden gesäumten See, der ins Meer mündet.

Am Ende der Auffahrt parken wir zwischen einem modernen zweigeschossigen Doppelhaus, wahrscheinlich Helgas Haus, und einem älteren Gebäude, hinter dem sich eine große Kirche aus schwarzem Stein erhebt. Das wird wohl unser Gästehaus sein.

Jemand kommt vom Stall herüber, um uns zu begrüßen – das muss Helga sein. Sie ist auf eine Art atemberaubend schön, die in Island schon fast wieder alltäglich ist. Helles, fast weißes blondes Haar, rosige Wangen, strahlend blaue Augen, hohe Wangenknochen, makellose Haut. Sie wirkt, als wäre sie Anfang dreißig, aber ich weiß, dass sie eher in meinem Alter ist.

»Da wären wir also. Hast du geglaubt, dass wir tatsächlich kommen?«, fragt Sylvie.

»Na, wissen konnte ich es nicht, aber da seid ihr ja.« Sie lacht Sylvie an und umarmt sie. »Schön, dich zu sehen, meine Liebe.«

Sylvie strahlt, als sei das alles, was sie je im Leben wollte: Helgas Freundin zu sein. Und ich merke, wie ich emotional in die Mittelstufe zurückgeschleudert werde, bin eigenartig eifersüchtig auf ihre Freundschaft, als hätte sich Sylvie das »coole Mädchen« der Schule als beste Freundin unter den Nagel gerissen.

Eine Stunde später sind wir im Stall versammelt. Dora ist nicht dabei, weil sie Kopfschmerzen hat, was mich und Sylvie erleichtert. So sehr ich Dora auch zu ignorieren versuche, ist ihre Gegenwart doch sehr spürbar, und das stört mich irgendwie.

Eve sagt: »Vielleicht ist es doch das Beste, wenn sie nicht mit uns reitet, in ihrem Zustand meine ich, verstehst du, was ich meine?« Den Rest braucht Eve nicht weiter auszuführen: Menschen, die schlecht drauf sind, ziehen das Pech nur so an. Ritten wir mit ihr zusammen, würden wir auch mit ihr stürzen. Eine solche Denkweise kann sich schnell zu Aberglauben entwickeln.