12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nachtschatten Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Fünf Lebensgeschichten von Menschen, die psychedelische Geschichte schrieben und die Biografie der Autorin prägten. Susanne G. Seiler zählte sie zu ihren Freunden oder kannte sie persönlich. Anhand von Gesprächen und Erlebnissen, Protokollen, Artikeln, Biografien führt WILDE ZEITEN uns in unbekannte innere und äußere Räume. Timothy Leary, Albert Hofmann, Claudio Naranjo, John C. Lilly und Terence McKenna – sie alle waren Pioniere der Bewusstseinsforschung. Schon früh erkannten sie das Potenzial psychoaktiver Naturheilmittel für Pharmakologie, Psychiatrie und Psychologie, ehe es aus politischen Gründen zur Kriminalisierung dieser Präparate kam. Dieses Buch porträtiert Freunde und Lehrer der Autorin und legt ein ehrliches Zeugnis ab. Mit einem Vorwort von Torsten Passie. «Psychedelika waren schon immer Teil der Gesellschaft und werden nicht wieder verschwinden.» Susanne G. Seiler im Tages-Anzeiger

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Susanne G. Seiler

WILDE ZEITEN

Mein psychedelisches Leben

Visionen und Begegnungen mit Timothy Leary, Albert Hofmann, Claudio Naranjo, John C. Lilly und Terence McKenna

Vorwort von Torsten Passie

E-Book-Ausgabe

Die Verbreitung dieses Produkts durch Funk, Fernsehen oder Internet, per fotomechanischer Wiedergabe, auf Tonträgern jeder Art, als elektronisches beziehungsweise digitales Medium sowie ein über das Zitier-Recht hinausgehender auszugsweiser Nachdruck sind untersagt. Jegliche öffentliche Nutzung bzw. Wiedergabe setzt die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Nachtschatten Verlag AG voraus.

Diese Publikation enthält versteckte und personalisierte Informationen bezüglich Herstellung, Vertrieb, Verkauf und Käufer. Im Falle von unerlaubter Verbreitung des Inhalts behält sich der Rechteinhaber vor, Missbräuche juristisch zu belangen.

Herstellung:

Bookwire GmbH

Voltastraße 1

60468 Frankfurt am Main

Deutschland

Verlag:

Nachtschatten Verlag AG

Kronengasse 11

4500 Solothurn

Schweiz

Impressum

Susanne G. Seiler

Wilde Zeiten – Mein psychedelisches Leben

Nachtschatten Verlag AG

Kronengasse 11

CH-4500 Solothurn

Tel: 0041 32 621 89 49

Fax: 0041 32 621 89 47

www.nachtschatten.ch

© 2023 Susanne G. Seiler

© 2023 Nachtschatten Verlag

Der Nachtschatten Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 – 2024 unterstützt.

Fachlektorat: Markus Berger, Felsberg

Lektorat und Korrektorat: Melvyn Green, Halifax, Nova Scotia; Jutta Berger, Felsberg; Inga Streblow

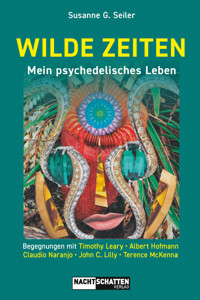

Umschlaggestaltung: Nina Seiler, Zürich, unter Verwendung einer Collage der Autorin

Layout: Claudia Möckel, Lommiswil; Beratung und Mitarbeit: Nina Seiler

Druck: Druck und Verlag Steinmeier, Deiningen

ISBN 978-3-03788-656-4

eISBN 978-3-03788-662-5

Alle Rechte der Verbreitung durch Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, elektronische digitale Medien und auszugsweiser Nachdruck sind nur mit Genehmigung des Verlags erlaubt.

Inhalt

Vorwort von Torsten Passie

Einführung

Timothy Francis Leary

Psychologe, Hohepriester des LSD, Medienstar

Albert Hofmann

Schweizer Chemiker, Entdecker des LSD, Naturmystiker

Claudio Benjamin Naranjo Cohen

Psychedelischer Pionier, Gestalttherapeut, spiritueller Lehrer

John Cunningham Lilly

Wissenschaftler, Delfinforscher, Ketamin-Pionier

Terence Kemp McKenna

Ethnobotaniker, Geschichtenerzähler, Kulturheld

Index

Bibliografie

Die Zeit vergeht. Erinnerungen verblassen, sie passen sich an und werden zu dem, dessen wir uns zu entsinnen glauben.

JOAN DIDION

Vorwort

In diesem Buch beschreibt Susanne Seiler ihr facettenreiches Leben während der 1970er bis 1990er. Es waren die Durstjahre der Psychedelik: illegalisiert, verschwiegen, dämonisiert und ignoriert bezüglich kreativer und therapeutischer Potenziale.

Susanne hat einiges von ihren Begegnungen mit Persönlichkeiten der «psychedelischen Welt» zu berichten. Diese gewinnen an Profil, da sie sie über längere Zeiträume hinweg und in teils sehr persönlichen Begegnungen getroffen, ja gar an deren Schicksal teilgenommen hat.

Susanne erzählt in griffiger und leicht lesbarer Weise deren Geschichten, ohne sich dabei zu sehr in Einzelheiten zu verlieren. In ihren Schilderungen verrät sie einschlägige Details aus den Leben ihrer Protagonisten, wie z.B. vom bekannten Psychotherapeuten Claudio Naranjo, von dem sonst kaum biografische Details zu finden sind. Berichtet wird auch über die erste Frau, die jemals LSD nahm. Weitere Geschichten handeln von ihren Begegnungen mit Pionieren und Veteranen der Psychedelik wie John C. Lilly, Albert Hofmann, Joan Halifax und Terence McKenna. Man fühlt sich etwa dem Drogenpionier Timothy Leary ganz nah, wenn Susanne beschreibt, wie sie ihm wiederholt während der Jahre seiner Flucht vor der US-amerikanischen Polizei (die er grösstenteils in der Schweiz verbrachte) begegnete. Auch Einzelheiten zu Albert Hofmanns ersten Selbstversuchen mit LSD kommen heraus. Details, die sonst nicht zu finden sind.

Bestandteil der Berichte ist auch immer wieder Susanne Seilers Gefährte Dieter Hagenbach, Besitzer des avantgardistischen Sphinx Verlags, der Bücher psychedelischer Autoren verlegte und das inspirierende Sphinx Magazin herausbrachte.

Erstaunlich offen geht Susanne mit ihrer Vergangenheit um, die nicht selten durch psychedelische Trips bereichert wurde. In Deutschland haben wir ein Rechtssystem, das Verjährung vorsieht. Das ist in den USA anders.

Kritische Worte im Sinne perspektivischer Einschätzungen, vielleicht aus heutiger Sicht, wären an einigen Stellen eventuell passend gewesen. Der Autorin wird wohl bewusst gewesen sein, dass solche den sehr persönlichen Beschreibungen etwas hätten antun, sie verfälschen können. Erfrischend ist, mit welch geringer Scheu es der Autorin gelingt, eigene Probleme oder Verlegenheiten in Worte zu fassen.

Das Buch ist der originale Beitrag einer Zeitzeugin. Er beschreibt in gut lesbarer Form, bereichert mit einer Fülle von Fakten und eigenen Erlebnissen, die selten thematisierte Lage der Psychedelika wie auch ihrer Erforscher und Protagonisten in den 1980er und 1990er Jahren auf.

Ich wünsche dem Buch eine aufgeschlossene Leserschaft.

Torsten Passie

Hannover, im Juli 2023

Einführung

Im Lauf der Jahre wurde ich immer wieder aufgefordert, die Zeiten in meinem Leben festzuhalten, als ich wichtigen Wegbereitern und Wegbereiterinnen der Psychedelik begegnete. Ich nahm mir vor, ein unterhaltsames Buch über ein paar berühmte Leute zu schreiben, das jüngeren Generationen einige dieser Visionäre vorstellt, und der älteren den Zeitgeist in Erinnerung ruft, den sie damals selbst erlebten. Auch möchte ich eine Brücke schlagen, in der Hoffnung, dass andere meinem Beispiel folgen und sich als PsychonautInnen outen, damit diese wichtigen Substanzen endlich die breite Anerkennung und Anwendung finden, die ihnen gebührt. Auch wenn wir manchmal extravagante Dosen nahmen: Wir sind nicht verrückt geworden. Und ja, nicht wenige von uns bekleiden, auch in Europa, führende Positionen in Industrie, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, ganz zu schweigen von den Künsten.

In meinem Buch gibt es kein Kapitel, das ausschliesslich Frauen gewidmet ist. Und doch durchdringen ihre Kreativität und ihr Einfluss, ihre Inspiration und ihr Geist jede Zeile, und das bei Weitem nicht nur, weil ich eine Frau bin, die ein Buch über Männer geschrieben hat.

Die Akteure, die mein Buch bewohnen, sind keine Heiligen. Ihre Verfehlungen – von Kavaliersdelikten bis zu Grenzüberschreitungen – machen sie menschlicher. Dass ihre Sünden weit verbreitet sind, entschuldigt ihr Verhalten nicht. Doch schliesslich sind sie Legenden und keine Übermenschen.

Terence McKenna hatte eine grausame Ader und schwadronierte gerne. John Lilly war ein Junkie und ein unerbittlicher Frauenheld. Claudio Naranjo hielt sich für auserwählt und litt manchmal unter Paranoia. Timothy Leary war über weite Strecken seines Lebens ein hochfunktionaler Alkoholiker und wohl deshalb, und weniger wegen seines LSD-Konsums, seinen Kindern Susan und Jack ein unzuverlässiger Vater. Wie für viele Männer seiner Generation stand auch für Albert Hofmann die Arbeit an erster Stelle. Wir haben alle viele Facetten.

Ich habe meine Lehrer und Lehrerinnen sehr bewundert und lernte von ihnen durch Osmose und durch ihre Bücher. Sie schenkten mir Wissen und Einsichten, erweiterten meinen Horizont und gaben mir die Mittel, das Geschaute zu verstehen. Sie waren Bewusstseinsforscher, New-Age-Abenteurer, Kartografen der Verbundenheit aller Lebewesen.

Melvyn Green, meinen lebenslangen Freund, Co-Autor der englischen Ausgabe dieses Buchs und mein erster Lektor, lernte ich 1970 in einem Lift in Ottawa kennen. In jenem Sommer war ich 22 Jahre alt und arbeitete für den ersten Canadian Royal Commissioner of Official Languages, der kaum zufällig einer meiner Professoren am Glendon College in Toronto gewesen war. Mein Büro befand sich im selben Gebäude wie die weltweit erste Untersuchungskommission über den nichtmedizinischen Gebrauch von Drogen (auch bekannt als LeDain Commission), in der Mel der federführende Soziologe war. Innerhalb weniger Wochen arbeitete auch ich bei der LeDain Commission. Es war eine der besten Zeiten meines Lebens. Ich las Zeitungen und Zeitschriften und überflog die Protokolle von Gerichtsverhandlungen, auf der Suche nach abwertenden Schlagwörtern wie «Einstiegsdroge» – die haltlose Behauptung, dass, wer Cannabis konsumiert, unweigerlich zu Heroin greift – oder «Amotivationssyndrom» – die ebenso widerlegte These, dass Kiffen antriebschwach, faul oder gleichgültig macht. Als der Herbst kam, wechselte ich an die Carleton University in Ottawa, wo ich die Fächer Soziologie und Linguistik belegte.

Später studierte Mel Rechtswissenschaft, wurde Anwalt für Bürgerrechte und dann Richter. Jetzt im Halbruhestand, lehrt er noch immer Jura und konspiriert in Kanada mit gleichgesinnten BefürworterInnen einer Justizreform. Ich habe viel von ihm gelernt, als ich jung war – und seine Bibliothek verschlang –, und ich stehe tief in seiner Schuld, weil er mir geholfen hat, im englischen Original meine literarische Stimme zu finden und zu verfeinern. Ohne seinen Wortschatz und sein umfangreiches Wissen über die Geschichte der Psychedelik hätte ich dieses Buch – ob Englisch oder Deutsch – nicht schreiben können.

Ich kehrte 1971 in die Schweiz zurück, unternahm Reisen nach Marokko, Griechenland und in die Türkei, immer auf dem Landweg, der viele meiner Zeitgenossen und Zeitgenossinnen bis nach Afghanistan und Indien führte. Ich reiste mit wenig Geld, aber ich war eine Ästhetin, ein «Edelhippie», was ein Schimpfwort war: Ich war gepflegt, belesen, höflich und vor allem polyglott. Ich war immer schon die Vermittlerin, die Schnittstelle.

1974 und 1978 wurde ich Mutter, aber meine Ehe mit dem Zürcher Künstler Peter Stiefel scheiterte. Erst 1981 fand ich wieder Anschluss an die psychedelische Community, in der Person von Dieter A. Hagenbach, dem Verleger des Sphinx Verlags und der Zeitschrift Sphinx, deren Redakteurin ich wurde. So kam ich mit den Menschen in Berührung, um die es in diesem Buch geht – sie waren unsere Autoren, bestritten Kurse oder sprachen bei Konferenzen der Kursorganisation Sphinx Workshops, die ich 1982 gründete. Als ich 1985 mit meinen Kindern nach Kalifornien ging, hatte ich die Gelegenheit, sie wiederzusehen. Und ich lernte Terence McKenna kennen. Zurück in der Schweiz, organisierte ich unter dem Namen Castalia weiter Kurse und Kongresse und übersetzte Bücher aus dem Englischen, wie ich es schon für den Sphinx Verlag getan hatte. Zudem schrieb ich einen Therapie- und einen Retreat-Führer und war 1995 Herausgeberin des Buchs Gaia – Das Erwachen der Göttin, in dem eine Reihe bedeutender Vordenkerinnen ihre Gedanken zur ökologischen Wende festhalten.

1993 gründete Dieter A. Hagenbach die gaiamedia-Stiftung mit Sitz in Basel. Sie vermittelt Informationen, die zu einem ganzheitlichen Verständnis der Natur und des menschlichen Daseins beitragen. gaiamedia veröffentlicht seit dreissig Jahren einen monatlichen Newsletter, mit dem Dieter nur gute Nachrichten verbreiten wollte, was damals noch niemand tat, mit dem er aber auch den Kontakt mit seinem weltweiten Netz von Geschäftspartnern, Freunden und Familie pflegte. Dieter Hagenbach, ein Pionier der New-Age-Literatur im deutschsprachigen Raum, der viele grosse Namen der Psychedelik zu seinen Autoren zählte, deren Rechte er später als Agent vertrat, starb 2016 völlig unerwartet. Ich übernahm seinen «goodnewsletter», wie er ihn nannte, ein Jahr später, damit er nicht mit ihm verloren ging. Seither haben wir uns zunehmend auf die Destillation von Nachrichten aus aller Welt verlegt, die sich mit der psychedelischen Renaissance und weiterhin mit ökologischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritten befassen. Auch Hinweise zu Substanzen, Persönlichkeiten und Institutionen, zu Büchern und Musik sind dabei. Unsere Stossrichtung bleibt positiv. Aufklärung und Schadensbegrenzung sind ein Ziel, aber auch die internationale Legalisierung oder doch zumindest Entkriminalisierung der traditionellen Pflanzen und neuen Verbindungen, von denen dieses Buch spricht, verfolgen wir.

Im Winter 2020 gründete ich, noch während der Pandemie, in Zürich «The Psychedelic Salon», der in englischer Sprache seit Dezember 2021 im Cabaret Voltaire stattfindet, die Geburtsstätte der avantgardistischen Dada-Kunstbewegung des frühen 20. Jahrhunderts. Auch in den Räumlichkeiten der gaiamedia in Basel finden diese monatlichen Zusammenkünfte statt, wo wir uns gemeinsam mit unseren Referentinnen und Referenten über die verschiedensten psychedelischen Themen informieren und austauschen. Kontakte dazu finden Sie am Ende dieses Buchs. Wir zoomen.

Ich möchte Dennis McKenna für die Bearbeitung eines ersten Berichts über Terences Leben danken, einer Rezension von The Brotherhood of the Screaming Abyss. Ich danke meiner lieben Freundin Barbara Lilly in Kihei, Hawaii, die mein Gedächtnis auffrischte und fehlende Details zu John Lillys letzten Jahren lieferte. Dank gebührt auch der Psychotherapeutin Marta Hueppe in Santiago de Chile, einer Vertrauten Claudio Naranjos, die meinen Textentwurf über ihn las und mir wichtige Hinweise gab. Timothy Learys ehemaliger Archivar Michael Horowitz ist mein Gewährsmann, wo es um dessen Person geht; Roger Liggenstorfer, mein Verleger, stand Albert Hofmann nahe; Rupert Sheldrake las mein Kapitel über seinen Freund Terence McKenna. Ihnen allen herzlichen Dank für ihre Zeit und Unterstützung!

Dank gebührt auch Richard Stursberg, dem ehemaligen stellvertretenden kanadischen Minister für Kunst und Kultur und späteren Vizepräsidenten des Fernsehsenders CBC. Richard ist ein lieber Studienfreund, und ich weiss seine spezifischen Fragen und seinen fundierten Rat sehr zu schätzen. Auch meinen deutschen Lektoren, Markus und Jutta Berger, bin ich sehr dankbar für die Mühe, die sie sich mit meinem Manuskript gemacht haben. Dank euch ist es ein besseres Buch geworden, liebe Jutta und Markus! Vielen Dank auch Claudia Möckel und meiner Namensvetterin Nina Seiler für die Gestaltung des Buchs.

Ich hatte Prof. Dr. Torsten Passie zufällig mitgenommen, als er als Student der Psychiatrischen Universitätsklinik von Zürich nach Basel trampte. Wir kannten uns also schon, als er mich zu meiner grossen Freude auf einer Konferenz in Bern wiedererkannte. Torsten, inzwischen ein angesehener Autor und international anerkannter Experte für veränderte Bewusstseinszustände, war einer der Hauptredner. Dass er das Vorwort für mein Buch geschrieben hat, haut mich um! Vielen herzlichen Dank, lieber Torsten, ich bin sehr gerührt.

Meinen erwachsenen Kindern Laila Seiler und Kerim Seiler und ihrer Halbschwester Andrea Stiefel danke ich von Herzen dafür, dass sie mir ihr Haus im Tessin überliessen. Dort, inmitten der Natur, besuchten mich die Geister der Vergangenheit und sprachen zu mir.

Und nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, gute Unterhaltung, wobei ich hoffe, dass Ihnen bei der Lektüre hier und da ein kleines Licht aufgeht. Und wenn es nur eine Wunderkerze ist.

Zürich und Cavigliano (Tessin), im Juni 2023

Foto: Michael Plappert

Timothy Francis Leary

Psychologe, Hohepriester des LSD, Medienstar

22. Oktober 1920 bis 31. Mai 1996

Im Herbst 1971 hielt Timothy Leary Hof im Berner Café des Pyrénées. Zum Kreis seiner Bewunderer gehörte auch Sergius Golowin. Der auf Schweizer Mythologie spezialisierte Autor und Historiker war eine Berühmtheit, beliebt bei den Berner Patriziern, bei Hippies und Künstlern sowie bei den Roma, Sinti und Jenischen, deren offizielle Anerkennung er erwirkt hatte. Seine aristokratische Mutter, die Dichterin Alla von Steiger, war kurz vor dem Krieg via Moskau und Prag nach Bern zurückgekehrt, wo Sergius geboren wurde. Sein Vater, Aleksandr Sergejewitsch Golowin, war ein russischer Bildhauer gewesen.

Sergius kannte die Familie meines Vaters gut. Ich machte ihm meine Aufwartung, und wir tauschten uns über unsere Familien aus. Am anderen Tischende lümmelte Leary in seinem Stuhl. Er war in strahlendes Weiss gekleidet, trug sein dezent ergrautes Haar hinten lang und hatte eine gesunde Bräune. Langhaarige Fremde in fantasievollen Kleidern näherten sich ihm schüchtern, einige überreichten ihm Zettel oder kleine Geschenke: einen Talisman, ein Andenken oder ein Stück Haschisch. Er belohnte sein Gefolge mit ermutigendem Grinsen, Grunzen und Ausrufen. Bald waren sie wieder weg, ihr Englisch zu dürftig für ein Gespräch. Es sassen bereits zu viele Leute am Tisch. Ich wollte mich nicht aufdrängen und ging.

Ich wurde 1948 als Kind Schweizer Eltern in Amsterdam geboren. Mein Vater, Werner Seiler, war Haute Couturier. Ursprünglich ein Bauernsohn aus dem Kanton Bern, war er nach dem Krieg nach Amsterdam gezogen, wo ihm die Position des Direktors eines in Berlin ansässigen, exklusiven Modehauses angeboten worden war. Kein Deutscher hätte so kurz nach dem Krieg in den Niederlanden arbeiten können, wo die Last der Besatzung noch allgegenwärtig war. Mit Hilfe einer Stylistin, an die ich mich nur als Frau Stek erinnere, entwarf und verkaufte mein Vater seine massgeschneiderten Modelle in ganz Europa und bis nach Nord- und Südamerika. Zweimal im Jahr konsultierte mich meine Mutter, Helga Seiler-Geugelin, mit Listen französischer Mädchennamen für seine Schöpfungen, die in jeder Saison mit einem neuen Buchstaben begannen: Sarah, Sandrine, Salomée, Sophie, Solange, Sybille, Stéphanie, Simone, Suzette, Sylvie … Schade, dass das Alphabet nur sechsundzwanzig Buchstaben hatte, seufzte meine Mutter, von denen einige nicht viel hergaben. Der Dauerstress in seinem Beruf beeinträchtigte die Gesundheit meines Vaters. Er wurde 1911 als Frühchen geboren und von meiner Grossmutter, die Hebamme war, buchstäblich in Watte gelegt, damit er überlebte. Da er ein schwaches Herz hatte, verbrachte er den Krieg als Ordonanz und kümmerte sich um einen Offizier und dessen Ausrüstung, während sie bei Basel an der Grenze standen.

Die wohlhabende jüdische Familie Perlberger verliess kurz vor dem Krieg ihr geräumiges Patrizierhaus und wanderte nach Amerika aus. Das Haus war seither in drei Wohnungen aufgeteilt worden. Unsere niederländischen Nachbarn, Cornelius Jan und Christien Lagendijk, die ich Onkel Cor und Tante Stientje nannte, und die im Dachstock lebten, waren meine zweiten Eltern. Sie nahmen mich mit nach Frankreich und Italien und zu ihren Verwandten in Amsterdam und in Rotterdam, einer Stadt, die noch teilweise in Trümmern lag und in der Onkel Cors Eltern lebten. Die Weinbergers belegten sowohl den ersten als auch den dritten Stock, er ursprünglich aus Prag, sie aus Frankfurt. Sie waren vor den Nazis in die Niederlande geflohen. Hugo Weinberger war schon weit über sechzig, von Beruf Holzhändler und hatte sein Büro im Haus. War «Onkel Hugo» guter Laune, nannte er mich «Schnutziputzileinchen», sonst hatte ich ruhig zu sein. Seine Frau, «Tante Ilse», teilte die grosse Küche gleich neben dem Hauseingang mit meiner Mutter. Alle verstanden sich meistens gut und feierten gemeinsam Nikolaus bei den Lagendijks und Weihnachten sowie meinen Geburtstag bei uns. Die Ehe meiner Eltern war nicht sehr glücklich. Mein Vater erlitt seinen ersten Herzinfarkt, als ich noch klein war. Er war erst 46 Jahre alt, als er 1957 starb. Ich war neun Jahre alt.

Die Lagendijks zogen zwei Jahre später in die Nähe von Zürich und ich mit ihnen. Meine verwitwete Mutter folgte 1960, um als Einkäuferin in einem eleganten Modegeschäft in der Zürcher Innenstadt zu arbeiten, Maison Gassmann am Paradeplatz, gegenüber dem Savoy Hotel.

Wie ein grosser Teil des Landes, wusste auch ich Bescheid über Timothy Learys rechtliche Lage in der Schweiz. Sergius und HR Giger, der berühmte Airbrush-Künstler und Schöpfer des Alien-Monsters, hatten an die Schweizer Regierung appelliert, Tim Flüchtlingsstatus zu gewähren. Zu ihnen gesellte sich unter anderem Dieter A. Hagenbach, der Mann, der Tims deutschsprachiger Verleger, mein Partner und der Stiefvater meiner Kinder werden sollte. Ihre Organisation Asyl für Leary hatte Tausende von Unterschriften gesammelt. Der berühmte amerikanische Dichter Allen Ginsberg gründete zusammen mit den Leary-Archivaren Michael Horowitz und Robert Barker ein amerikanisches Verteidigungskomitee, die Bay Area Prose Poets Phalanx. Sie veröffentlichten eine Unterstützungserklärung, die von vielen berühmten Dichtern und Schriftstellern unterzeichnet wurde, darunter Michael McClure, Anaïs Nin, Ken Kesey und Lawrence Ferlinghetti. Der Dramatiker Arthur Miller, der mit Marilyn Monroe verheiratet gewesen war, mobilisierte den Schriftstellerverband PEN für die Sache. Dafür bekannt, sich für die Meinungsfreiheit und für verfolgte Schriftsteller einzusetzen, unterstützte die internationale Schriftstellervereinigung Tims Anwalt Horace Mastronardi, dem Tim einen Spitznamen gab und ihn beharrlich Benvoglio nannte, Mr. Goodwill. Mastronardi forderte die Regierung auf, die Schweizer Tradition aufrechtzuerhalten, unterdrückten Intellektuellen Flüchtlingsstatus zu gewähren.

Jeder wusste, dass Tim im Land war, wusste von seinem fragilen Status als Flüchtling vor der amerikanischen Regierung. Wir halten uns gerne für «frei, wie unsere Väter es waren», aber war unsere Regierung bereit, ihre Beziehungen mit der mächtigsten Nation der Welt zu gefährden wegen eines verurteilten Drogendelinquenten? Bis zur Anhörung seines Falls durfte Tim mit einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz bleiben. Er und seine vierte Frau, Rosemary Woodruff Leary, landeten im Mai 1971 zunächst in Genf. Zuvor hatten sie in Algier Zuflucht bei den Black Panthers und deren Anführer Eldridge Cleaver gefunden. Cleaver, Autor des brillanten Buchs Seele auf Eis und flüchtiger Krimineller, war erst von der kubanischen und dann von der algerischen Regierung Asyl gewährt worden. Da ihre Post zensiert und jeder ihrer Schritte überwacht wurde, hatten Tim und Rosemary die klaustrophobische Gastfreundschaft der Panther schnell satt. Sie erwirkten eine Einladung nach Dänemark zu einer Konferenz, für die die Panther Tims Honorar kassieren wollten. In Paris sprangen die beiden ab und flogen anschliessend in die Schweiz. Dort gerieten sie in den zwielichtigen Bann des Franzosen Michel Hauchard, eines internationalen Waffenhändlers und Glücksritters, der ihnen von einem algerischen Verehrer von Tim vermittelt worden war, bei dem die beiden während ihres Aufenthalts in Paris kurz untergekommen waren.

Cover des Sphinx-Magazins Nr. 2 / 1978 von HR Giger, oben links Sergius Golowin und Timothy Leary.

Claude Sandoz, HR Giger und Walter Wegmüller.

Foto: ZVG

Ihr neuer Freund und Retter behandelte sie wie Könige. Sein Preis: dreissig Prozent der Einnahmen aus Tims sämtlichen zukünftigen Veröffentlichungen. Sobald Tim unterschrieben hatte, stellte Hauchard ihn und Rosemary seinen Freunden vor. In Gstaad wurden sie von Roman Polanski bewirtet, der seine Kontakte nutzte, um Tims Buchvertrag mit Bantam Books für die Geschichte seiner Flucht aus der Männerkolonie im kalifornischen San Louis Obispo einzufädeln. In Montreux begegnete Tim der dunklen Seite der aufkeimenden Drogenkultur mit Keith Richards und seiner Freundin Anita Pallenberg, Gäste von Prinz «Stash de Rolle» (Stanislas Klossowski de Rola), dem Sohn des Malers Balthus. Tim wurde in Stashs Rolls-Royce herumchauffiert und bekam seinen ersten Schuss Heroin.

Sergius nahm ihn mit auf eine Reise durch die mythische Schweiz und zeigte ihm Sehenswürdigkeiten wie das Haus in Sils-Maria, wo Nietzsche sein Gesetz der ewigen Wiederkehr entwickelte, und die St. Petersinsel bei Biel, wo Rousseau inmitten der Natur lebte. Sie besuchten die St.-Beatus-Höhlen, ein sagenumranktes Felshöhlensystem am Thunersee. Oberhalb von Interlaken wanderten sie durch die blühenden Wiesen der abgeschiedenen Alp Seefeld, einem der letzten Hochmoore Europas. In Altdorf und Brunnen schlenderten sie am Vierwaldstättersee entlang auf den Spuren Wilhelm Tells, im Basler Apothekenmuseum bewunderten sie Paracelsus’ Küche und in Bollingen Carl Gustav Jungs Wohnturm. In Zürich besuchten sie Hansruedi (HR) Giger in seinem Reihenhäuschen, wie auch Hansruedi oft nach Bern reiste, um Tim und/oder Sergius zu sehen, und auch Claude Sandoz, einen weiteren Schweizer Künstler. Walter Wegmüller, der jenische Maler und Tarot-Kenner, war ebenfalls mit Tim befreundet, der, wenn er in Bern war, beim musikbegeisterten Alfred Minder logierte, in einem alten Bauernhof ausserhalb der Stadt. Wegmüller, Sandoz und Giger malten in Sandoz’ Studio zusammen ein grosses Triptychon, das im HR Giger Museum in Gruyères, einem malerischen Ort im Kanton Freiburg, eine bleibende Heimat gefunden hat.

Tim bat den britischen Schriftsteller Brian Barritt, der ihn in Algier besucht hatte, in die Schweiz zu kommen, um ihm bei der Fertigstellung von Confessions of a Hope Fiend zu helfen. Indem er Brian zu seinem Co-Autor machte, hoffte Tim, Michel Hauchard um einen Teil seines Anteils am Vorschuss für das Buch zu bringen. Barrit freundete sich mit dem weltgewandten deutschen Künstler Brummbär an, der ihn und Tim zur Documenta in Kassel mitnahm. Brummbär, ein begabter Zeichner, mutierte später zu einem bekannten digitalen Designer, der in Kalifornien für Fair-light Computers in Pasadena arbeitete, wie auch am Film Johnny Mnemonic, und der uns zeigte, «wie man den Bildschirm für die zwischenmenschliche Kommunikation nutzt», wie Leary es ausdrückte. Brummbär war der Herausgeber der ersten deutschen Untergrundzeitschrift Germania. Er kannte viele Leute in der Musikszene und war massgeblich daran beteiligt, Tim und Brian mit der Techno-Krautrock-Band Ash Ra Tempel zusammenzubringen. Das Album Seven Up, für das Tim und Brian die Texte schrieben, nahmen sie in Bern mit ihnen auf.

Alle waren auf LSD.

In Carona, im Kanton Tessin, war Tim in einem Haus zu Gast, das der Familie der berühmten Surrealistin Meret Oppenheim gehörte, einer Schwägerin des deutschen Literaturnobelpreisträgers Hermann Hesse. Merets Neffe, Christoph Wenger, lud Tim und Rosemary ein, so lange in Carona zu bleiben, wie sie wollten. Tim mietete auch ein kleines Haus in Vaglio, nicht weit von Montagnola, wo Hermann Hesse gelebt hatte. Der Filmproduzent Peter Sprague bat Tim, im gleichnamigen Film zu Hesses Steppenwolf die Hauptrolle zu übernehmen, doch der hatte das Land bereits verlassen, als die Produktion begann. An seiner Stelle gab der gefeierte schwedische Schauspieler Max von Sydow den Harry Haller.

Der Schweizer Orientalist Rudolph Gelpke, ebenfalls ein Psychonaut der ersten Stunde, machte Tim und Rosemary mit Albert Hofmann bekannt. Sie trafen sich am Buffet des Lausanner Bahnhofs und fuhren zu einem See-Restaurant, wo Hofmann und Leary bei Fisch und Weisswein darüber diskutierten, wie und von wem Psychedelika eingesetzt werden sollten. Sie sprachen über den Drogenkonsum von Minderjährigen und über die unerwünschte mediale Aufmerksamkeit, die Psilocybin und LSD auf sich zogen, die nach Ansicht des Schweizer Chemikers als Arzneimittel und spirituelle Substanzen behandelt werden sollten. In seinem Buch LSD – Mein Sorgenkind beschreibt Hofmann Tim und seine Situation scharfsinnig:

Diese persönliche Begegnung mit Leary hinterliess bei mir den Eindruck einer liebenswürdigen Persönlichkeit, die von ihrer Sendung überzeugt ist, die ihre Ansichten auch scherzend, doch kompromisslos vertritt, die, durchdrungen vom Glauben an die Wunderwirkungen der psychedelischen Drogen und dem daraus resultierenden Optimismus recht hoch in den Wolken schwebt und dazu neigt, praktische Schwierigkeiten, unerfreuliche Tatsachen und Gefahren zu unterschätzen oder gar zu übersehen. (Seite 85f.)

In Crans-Montana gelang Tim der Durchbruch zum «Ski-Satori». Er begann mit dem Schreiben von Confessions of a Hope Fiend, versehen mit seinem Anteil an Bantams Vorschuss von 250 000 Dollar. Hauchard fand für Tim und Rosemary das Chalet Le Dauphin im Bergdorf Villars-sur-Ollon. Dort plätscherten ihre feudalen Flüchtlingstage träge dahin, bis zu dem unvermeidlichen Tag, als es an ihrer Tür klingelte. Es waren zwei Schweizer Polizeibeamte, die sich höflich dafür entschuldigten, Tim zum Verhör nach Lausanne eskortieren zu müssen. Rosemary und Tim hatten vorgehabt, in dieser Nacht ein Kind zu zeugen. Rosemary hatte sich in Genf einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterzogen, das Zeitfenster für eine Empfängnis war knapp. Sie drohte, Tim zu verlassen, falls er nicht noch am selben Abend zurückkäme.

Rosemary Woodruff Learys eigene Biografie, Psychedelic Refugee, wurde 2021 posthum von ihrem Freund und Herausgeber David Philipps veröffentlicht (Park Street Press). Durchdrungen von ihrer Liebe zum «Hohepriester des LSD», sichern diese ausgefeilten Memoiren Rosemary endlich den Ehrenplatz, der ihr in den Annalen der psychedelischen Bewegung gebührt – und nicht nur wegen ihrer Integrität. Tim hätte gesagt: Rosemary Woodruff Leary war sowohl die Regisseurin als auch die Heldin im Film ihres eigenen, aussergewöhnlichen Lebens, 23 Jahre auf der Flucht.

Er mokierte sich über seinen Monat im Knast von Lausanne, indem er die Örtlichkeiten mit einem gut geführten Hotel verglich. Dank Hauchard hatte er Zugang zu einer Fülle von Delikatessen, die ihm von zuvorkommenden Wärtern schachtel-, dosen- und flaschenweise ausgehändigt wurden. Er fragte sich, ob sein «Gönner» vielleicht zu seiner Verhaftung beigetragen hatte, damit er seinen Buchvertrag erfüllte. Mit einer Schreibmaschine und schachtelweise erstklassigem Papier ausgerüstet, gab es ausser Schreiben nichts zu tun.

Als er nach Villars zurückkehrte, war seine Beziehung mit Rosemary nicht mehr dieselbe. Sie hatte sich sehr bemüht, ihn aus dem Gefängnis zu holen und war ihm nach wie vor ergeben, aber sie wollte nicht mehr seine Frau sein. Als sie ihn verliess, wandte sich Tim kurzzeitig dem Heroin zu. Er verbrachte seine Nächte mit einer Reihe von mehr als willigen Sexpartnerinnen, bis Hauchard ihm Joanna Harcourt-Smith zuführte, eine junge Frau, mit der er selbst ausgegangen war. Tim war damals 52 und Joanna, ein manipulatives, mehrsprachiges Hippie-Girl aus den besten Kreisen Europas, halb so alt wie er. Sie passten perfekt zusammen. Zumindest wünschten sie sich das.

Damit man ihm keine Auslieferungspapiere vorlegen konnte, wechselten Tim und seine neue Geliebte alle paar Wochen den Kanton und die Adresse und fuhren in dem gebrauchten gelben Porsche durch die Schweiz, den Tim aus dem ihm verbliebenen Drittel von Bantams Viertelmillion-Dollar-Vorschuss gekauft hatte. Er mietete ein Anwesen in Immensee, am Zugersee, wo seine Tochter und seine Enkelkinder lebten. Er war Alfred Minders Mitbewohner, und er lebte in seinem kleinen Haus in Vaglio im Tessin, während er weiterhin häufig in Carona zu Gast war und auch dort über eigene Räumlichkeiten verfügte.

Dr. Timothy Leary wurde Ende 1972 formell aufgefordert, die Schweiz zu verlassen. Das Schweizer Justizdepartement hatte einen Formfehler im Auslieferungsgesuch der US-amerikanischen Kollegen entdeckt. Sie stellten auch fest, dass Tims angebliches Vergehen nach Schweizer Recht nur mit einer Geldstrafe geahndet wurde. Es stand ihm frei zu gehen, wohin er wollte.

Die paar Dutzend Schweizer Hippies und ihre liberalen Eltern hatten Tim mit offenen Armen empfangen. Nach seiner abrupten Abreise waren sie weniger begeistert von der chaotischen Spur aus gemieteten Häusern und persönlicher Habe, die er hinterliess. Dennoch war niemand froh, als Tim und Joanna vor Weihnachten auf dem Flughafen von Kabul verhaftet und im Januar 1973 in die Vereinigten Staaten zurückgeflogen wurden.

Viele misstrauten Timothy Leary. Sie sagten, er habe den Weather Underground verraten, auch bekannt als Weathermen, eine Gruppe weisser Linksradikaler, angeführt von der umwerfenden Bernardine Dohrn. Sie organisierten Tims Flucht aus der California Medical Facility in Vacaville, wohin er von der staatlichen Männerkolonie in San Louis Obispo verlegt worden war, indem er einen Herzinfarkt vortäuschte. Die Weathermen schmuggelten Tim und Rosemary aus dem Land – mit Hilfe der idealistischen Brotherhood of Eternal Light, einer losen Vereinigung von LSD- und Haschischdealern. Um nicht die nächsten zehn Jahre durch das kalifornische Gefängnissystem gereicht zu werden, soll Tim nach seiner erneuten Verhaftung und unter dem Druck des FBI diejenigen verraten haben, die ihm zur Flucht verholfen hatten.

War dieses rückgratlose Kameradenschwein derselbe Timothy Leary, der sich in Vacaville entlang einer Stromleitung in die Freiheit hangelte? Derselbe Harvard-Psychologe, der den Persönlichkeitstest, der ihm von den Gefängnisbehörden bei seiner ersten Inhaftierung vorgelegt wurde, mitentwickelte, und zu seinem Vorteil manipulierte? Derselbe Mann, der Eldridge Cleaver und seinen Exil-Panthern entgegentrat? Tim beteuerte, er habe dem FBI nichts Brauchbares gegeben. Niemand wurde aufgrund seiner Aussagen angeklagt. Dennoch verurteilten ihn viele aus dem alternativen Amerika öffentlich für seine Aussagebereitschaft – einschliesslich seines Sohns Jack Leary. Andere, darunter Allen Ginsberg und Ram Dass (ehemals Richard Alpert), zeigten sich nachsichtiger.