14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Lebensgeschichte des Megastars – emotional und inspirierend

Wie wird man Will Smith – einer der größten Hollywoodstars? Der Musiker, Schauspieler und Produzent macht für seinen großen Erfolg vor allem seinen eisernen Willen und sein Durchhaltevermögen verantwortlich. Schon früh musste er lernen, was es heißt, sich durchzubeißen und niemals aufzugeben. Seine Kindheit mit strengem, gewalttätigem Vater, der schnelle Musik-Erfolg als Teenager, der tiefe Fall und Wiederaufstieg als Prince von Bel Air sind dabei nur einige der prägenden Stationen. Zusammen mit dem Nr.1-NYT-Bestsellerautor Mark Manson spürt Smith all diesen Momenten und den Emotionen, die ihn entscheidend beeinflussten, nach und enthüllt sein beispielloses Erfolgsgeheimnis in seiner inspirierenden Autobiografie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 697

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Erfolg um jeden Preis macht nicht glücklich. Das musste auch der Megastar Will Smith lernen. Seine Verwandlung von einem Kid aus West Philadelphia zu einem der größten Rap-Stars seiner Zeit und einem der erfolgreichsten Hollywood-Stars ist mehr als beeindruckend – und doch ist das nur die halbe Wahrheit.

Als seine Familie den Sieben-Tage-die-Woche-Will-Zirkus nicht länger mitmachen will, versteht Will Smith, dass man mit eisernem Willen viel erreichen kann, vieles aber auch auf der Strecke bleibt. Diese Selbsterkenntnis war hart und gleichzeitig der Beginn echter Veränderung.

Beim Schreiben unterstützt von Mark Manson, Autor des millionenfachen Beststellers Die subtile Kunst des darauf Scheißens, nimmt uns Will Smith mit auf eine wilde Reise durch sein Leben, die Welt der Musik und des Films – und auf seinen Weg, äußeren Erfolg, inneres Glück und menschliche Verbundenheit in Einklang zu bringen.

Witzig, mutig, inspirierend und eine Klasse für sich.

WILL SMITH ist Schauspieler, Produzent und Musiker. Für seine Leistungen erhielt er unzählige Auszeichnungen, darunter American Music Awards, Grammys, NAACP-Image-Awards sowie zwei Oscar-Nominierungen. Seine beispiellose Karriere umfasst Filme, Fernsehshows und Multi-Platin-Alben. Er hält zahlreiche Kassenrekorde, darunter den für die meisten aufeinanderfolgenden Filme, die über 100 Millionen Dollar eingespielt haben (acht). Mit der von ihm und seiner Frau gegründeten Will & Jada Smith Family Foundation unterstützt er seit 1996 Menschen und Initiativen in den Bereichen Kunst und Bildung, soziales Empowerment, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Nachhaltigkeit.

MARK MANSON ist der #1-New-York-Times-Bestseller-Autor von Die subtile Kunst des darauf Scheißens und Everything is F*cked. Ein Buch über Hoffnung. Mansons Bücher wurden in über fünfzig Sprachen übersetzt und weltweit über 12 Millionen mal verkauft. Mit markmanson.net betreibt er eine der weltweit größten Webseiten zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit monatlich über zwei Millionen Leser:innen und einer halben Million Abonnent:innen.

Will Smith

mit Mark Manson

WILL

Die Autobiografie

Aus dem amerikanischen Englisch von

Claudia Arlinghaus, Bernhard Schmid, Peter Torberg, Maja Ueberle-Pfaff, Anke Wagner-Wolff und Elvira Willems

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel WILL bei Penguin Press, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York.

Zum Schutz einzelner Personen wurden Namen, Personen- und Ortsbeschreibungen teilweise geändert.

Der Begriff »Schwarz« wird in diesem Buch großgeschrieben, sofern er sich auf Personen bezieht. Er bezeichnet keine Eigenschaft, die sich auf eine Hautfarbe bezieht, sondern wird bewusst von Menschen als Selbstbezeichnung gewählt, die aufgrund ihrer Hautfarbe Erfahrungen mit Rassismus machen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

© 2021 by Treyball Content LLC

© Songtexte und Zitate siehe hier

© Fotos und Illustrationen siehe hier

© der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Heike Gronemeier

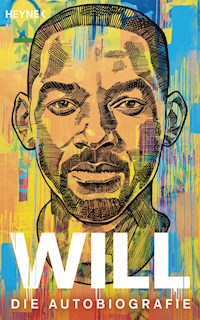

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie, Werbeagentur, Zürich, nach einer Vorlage von Darren Haggar unter Verwendung eines Kunstwerks von BMike, fotografiert von Brian Bowen Smith

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-24996-0V002

www.heyne.de

Inhalt

Die Mauer

Kapitel 1: Angst

Kapitel 2: Fantasie

Kapitel 3: Performance

Kapitel 4: Macht

Kapitel 5: Hoffnung

Kapitel 6: Unwissenheit

Kapitel 7: Abenteuer

Kapitel 8: Schmerz

Kapitel 9: Zerstörung

Kapitel 10: Alchemie

Kapitel 11: Anpassung

Kapitel 12: Verlangen

Kapitel 13: Hingabe

Kapitel 14: Boom

Kapitel 15: Inferno

Kapitel 16: Zielsetzung

Kapitel 17: Perfektion

Kapitel 18: Meuterei

Kapitel 19: Rückzug

Kapitel 20: Kapitulation

Kapitel 21: Liebe

Der Sprung

Anhang

Dank

Bildnachweis

Textnachweis

DIE MAUER

Als ich elf Jahre alt war, beschloss mein Vater, dass er vor seinem Betrieb eine neue Mauer bräuchte. Es war eine große Mauer, gute dreieinhalb Meter hoch und sechs Meter lang. Die alte Mauer bröckelte, und er war es leid, sich »das Elend anzuschauen«. Aber anstatt einen Handwerker oder gar eine Baufirma anzuheuern fand er vielmehr, dies sei ein gutes Projekt für meinen jüngeren Bruder Harry und mich.

Daddio sorgte selbst für den Abbruch der Mauer. Ich erinnere mich noch, dass ich das immer größer werdende Loch voller Entsetzen und Fassungslosigkeit anstarrte. Ich war mir vollkommen sicher, dass sich dort nie wieder eine Mauer erheben würde.

Fast ein ganzes Jahr lang gingen mein Bruder und ich nach der Schule zum Betrieb meines Vaters und arbeiteten an dieser Mauer. Wir machten alles selbst. Wir hoben die Grube für das Fundament aus und mischten den Mörtel an. Ich erinnere mich heute noch an die Zusammensetzung: zwei Teile Zement, ein Teil Sand, ein Teil Kalk. Harry war der Mann am Wasserschlauch. Wir mischten alles auf dem Gehweg, füllten den Mörtel in Eimer, schleppten sie zur Mauer und legten dann jeden Ziegel einzeln. Das Ganze machten wir ohne Baustahl oder Holzverschalung, wir benutzten nur eine dieser Wasserwaagen mit der Luftblase in der Mitte. Falls Sie irgendeine Ahnung vom Bauen haben, dann wissen Sie, dass das eine völlig verrückte Vorgehensweise war.

Um ehrlich zu sein, es war die reinste Sträflingsarbeit – und heutzutage würde man wohl den Kinderschutz alarmieren. Wofür wir zwei Knirpse fast ein ganzes Jahr brauchten, so quälend langsam kamen wir voran, das hätte ein Bautrupp ausgewachsener Männer in allerhöchstens ein paar Tagen erledigt.

Mein Bruder und ich schufteten an Wochenenden, an Feiertagen, in den Ferien. Wir arbeiteten den ganzen Sommer über. Aber das spielte keine Rolle. Mein Vater nahm sich nie einen Tag frei, also konnten wir das auch nicht. Ich erinnere mich daran, wie oft ich mir dieses Loch vollkommen entmutigt angeschaut habe. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass diese Arbeit jemals ein Ende nehmen würde. Vor meinem geistigen Auge wurden die Ausmaße immer größer. Ich hatte das Gefühl, wir würden in West Philadelphia die Große Mauer errichten – Milliarden roter Ziegel, die sich in alle Unendlichkeit bis ins Nichts erstreckten. Ich war mir sicher, ich würde alt werden und immer noch Mörtel mischen und Eimer schleppen. Ich wusste es einfach.

Aber Daddio erlaubte uns nicht aufzuhören. Jeden Tag mussten wir antreten, Mörtel mischen, Eimer schleppen, mauern. Ganz egal, ob es regnete oder heiß war wie in der Hölle, ganz egal, ob ich wütend war oder traurig oder am nächsten Tag einen Test schrieb: Ausreden gab es keine. Mein Bruder und ich versuchten, uns zu beschweren und zu protestieren, doch das war Daddio vollkommen gleichgültig; wir saßen in der Falle. Diese Mauer war einfach da; sie hatte Bestand. Jahreszeiten kamen und gingen, Lehrerinnen gingen in den Ruhestand, die Wand blieb. Immer, immer blieb diese Wand, wo sie war.

Eines Tages waren Harry und ich besonders stinkig. Wir trödelten herum und murrten, dieses sei unmöglich und jenes einfach lächerlich. »Wozu müssen wir diese Mauer denn eigentlich überhaupt bauen? Das ist einfach Wahnsinn. Die kriegen wir nie im Leben fertig.«

Daddio hatte unser Gejammer zufällig gehört; er warf sein Werkzeug beiseite und kam zu uns herübergestapft. Er schnappte sich den Ziegel aus meiner Hand und hielt ihn uns vor die Nase.

»Hört endlich auf, an diese verfluchte Mauer zu denken!«, sagte er. »Es gibt keine Mauer. Es gibt nur Ziegelsteine. Euer Job besteht darin, diesen Ziegel ganz exakt zu mauern. Dann macht ihr mit dem nächsten Ziegel weiter. Den mauert ihr ebenfalls ganz exakt. Dann den nächsten. Vergesst die Mauer. Ihr braucht euch nur um einen einzigen Ziegel zu kümmern.«

Damit verschwand er wieder in der Werkstatt. Harry und ich sahen uns an, schüttelten die Köpfe – Jetzt hat er endgültig den Verstand verloren – und mischten weiter Mörtel an.

***

Einige der bedeutendsten Lektionen, die ich je gelernt habe, musste ich gegen meinen Willen lernen. Ich widersetzte mich ihnen, ich leugnete sie, doch letzten Endes hatte ich ihrer Wahrheit nichts entgegenzusetzen. Die Ziegelmauer meines Vaters war eine dieser Lektionen.

Die Tage schleppten sich dahin, doch so sehr ich es hasste, das zugeben zu müssen, so langsam fing ich an zu verstehen, wovon Daddio gesprochen hatte. Wenn ich mich auf die Mauer konzentrierte, kam es mir so vor, als sei die Arbeit unmöglich zu schaffen. Endlos. Aber wenn ich mich auf einen Ziegel konzentrierte, wurde alles leichter. Ich wusste, ich konnte doch einen verdammten Ziegel mauern ...

Im Laufe der Wochen türmten sich die Ziegel immer weiter auf, und das Loch wurde immer ein Stückchen kleiner. So langsam ging mir auf, dass der Unterschied zwischen einer unmöglich erscheinenden Aufgabe und einer, die machbar erscheint, nur in der Perspektive liegt. Richtet man seine Aufmerksamkeit auf die Mauer? Oder richtet man sie auf den Ziegel? Ob es darum ging, die Tests mit Bravour zu meistern, die man brauchte, um auf dem College angenommen zu werden, ob es darum ging, als einer der ersten globalen Hip-Hop-Künstler groß herauszukommen oder eine der erfolgreichsten Karrieren in der Geschichte Hollywoods hinzulegen: In allen Fällen konnten Ziele, die unerreichbar groß schienen, in einzelne erreichbare Ziele zerlegt werden – unüberwindliche Mauern, die aus einer Reihe von erkennbar gut zu mauernden Ziegeln bestehen.

In meiner gesamten Karriere bin ich immer absolut unerbittlich geblieben. Ich habe mich einem Arbeitsethos von kompromissloser Härte und Intensität verschrieben. Das Geheimnis meines Erfolgs ist ebenso langweilig wie wenig überraschend: Du kreuzt irgendwo auf und mauerst einen Ziegelstein. Stocksauer? Mauere einen Ziegel. Schlechtes Eröffnungswochenende? Mauere den nächsten Ziegel. Die Plattenverkäufe sinken? Steh auf und mauere den nächsten Ziegel. Die Ehe ist gescheitert? Mauere den nächsten Ziegel.

In den letzten dreißig Jahren habe ich es, wie wir alle, mit Niederlagen, Verlusten, Erniedrigungen, Scheidung und Tod zu tun gehabt. Mein Leben wurde bedroht, mein Geld wurde mir abgenommen, meine Privatsphäre verletzt, meine Familie zerfiel – und trotzdem bin ich Tag für Tag aufgestanden, habe Mörtel gemischt und den nächsten Ziegel gemauert.

Ganz gleich, was man durchmacht, es gibt immer einen nächsten Ziegel, der darauf wartet, gemauert zu werden. Die einzige Frage lautet: Stehst du auf und mauerst ihn?

Man sagt gemeinhin, dass die Persönlichkeit eines Kindes durch die Bedeutung des Namens beeinflusst wird. Mein Vater hat mir meinen Namen gegeben, er hat mir seinen Namen gegeben, und er hat mir meinen größten Vorteil im Leben mitgegeben: meine Fähigkeit, mich von Widrigkeiten nicht unterkriegen zu lassen.

Er hat mir meinen Willen gegeben.

***

Ein kalter, verhangener Tag, fast ein Jahr, nachdem mein Bruder und ich mit dem Bau der Mauer angefangen hatten. Mittlerweile war die Mauer derart zu einem Fixpunkt in meinem Leben geworden, dass jeder Gedanke daran, jemals fertig zu werden, mir wie eine Illusion vorkam. Wenn wir jemals fertig werden würden, dann würde direkt dahinter ein neues Loch auftauchen, das sofort verfüllt gehörte. Doch an jenem kalten Septembermorgen mischten wir den letzten Mörtel, füllten den letzten Eimer und mauerten den letzten Ziegel.

Daddio sah zu, wie die letzten Ziegel eingefügt wurden. Mit einer Zigarette in der Hand stand er da und bewunderte unser Werk. Harry und ich setzten den letzten Ziegel ein und richteten ihn waagerecht aus, dann herrschte Stille. Harry zuckte nur mit den Schultern – Und? Was jetzt? Springen wir auf und ab, jubeln und feiern wir? Wir traten vorsichtig zurück und stellten uns links und rechts von Daddio hin.

Dann betrachteten wir drei die neue Mauer der Familie.

Daddio warf die Kippe zu Boden, trat sie mit dem Stiefel aus, pustete den Qualm aus und sagte, ohne den Blick von der Wand zu nehmen: »Und jetzt erzählt mir bloß nie wieder, es gibt da etwas, das ihr nicht schaffen könnt.«

Dann ging er in die Werkstatt zurück und machte sich wieder an die Arbeit.

Kapitel 1

ANGST

Ich habe mich immer selbst für einen Feigling gehalten. Der Großteil meiner Kindheitserinnerungen hat damit zu tun, dass ich mich vor irgendetwas fürchte. Ich hatte Angst vor anderen Kindern, Angst davor, verletzt zu werden oder mich zu blamieren, Angst davor, als Schwächling angesehen zu werden.

Doch meistens hatte ich Angst vor meinem Vater.

Als ich neun war, schaute ich zu, wie mein Vater meiner Mutter einen so harten Schlag gegen den Kopf verpasste, dass sie umfiel. Ich sah, wie sie Blut spuckte. Dieser Augenblick im Schlafzimmer meiner Eltern hat wohl mehr als jeder andere mein heutiges Leben geprägt.

Bei allem, was ich seit damals erreicht habe – die Auszeichnungen und Lobeshymnen, das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit, die Rollen und die Lacher –, hat es eine unterschwellige Abfolge an Entschuldigungen meiner Mutter gegenüber gegeben, an jenem Tag nichts getan zu haben. Ich hatte sie im Stich gelassen. Ich hatte mich nicht gegen meinen Vater erhoben.

Ich war ein Feigling gewesen.

Was Sie als »Will Smith« kennen – der Alienkiller-MC, der überlebensgroße Kinoheld – ist größtenteils ein Konstrukt. Eine sorgfältig entworfene und fein geschliffene Gestalt, um mich zu schützen. Um mich vor der Welt verbergen zu können. Um den Feigling zu verstecken.

***

Mein Vater war mein Held.

Er hieß Willard Carroll Smith, aber wir alle nannten ihn nur »Daddio«.

Daddio wurde in den 1940ern in North Philadelphia geboren und wuchs dort auf den rauen, schroffen Straßen auf. Daddios Vater, mein Großvater, hatte einen kleinen Fischmarkt. Er musste jeden Tag von 4 Uhr früh bis spät in die Nacht arbeiten. Meine Großmutter war Krankenschwester und hatte in der Klinik häufig die Nachtschicht. Daddio verbrachte also einen Großteil seiner Kindheit allein und ohne elterliche Aufsicht. Die Straßen von North Philly hatten eine eigene Art, die Menschen zu verhärten. Entweder man wurde zu einem miesen Dreckskerl oder die Nachbarschaft zerbrach einen. Daddio fing mit elf an zu rauchen und mit vierzehn an zu trinken. Und er legte sich eine trotzige, aggressive Haltung zu, die er sein ganzes Leben lang beibehielt.

Als er vierzehn war, kratzten meine Großeltern, die sich Sorgen machten, wohin das Leben ihres Sohnes führen würde, alles Geld zusammen und schickten ihn auf ein landwirtschaftliches Internat im ländlichen Pennsylvania, wo die Kinder Anbaumethoden und einfache Handwerkstechniken erlernten. Es war eine strenge, traditionelle Schule, und meine Großeltern hofften, sie würde meinem Vater die dringend nötige Struktur und Disziplin vermitteln, die er im Leben brauchte.

Doch niemand sollte meinem Vater sagen, was er zu tun hatte. Abgesehen von der Beschäftigung mit Traktormotoren hatte er keinen Bock auf das, was er als »diesen hinterwäldlerischen Scheiß« abtat. Er schwänzte den Unterricht, er rauchte und trank weiter.

Mit sechzehn hatte Daddio die Schnauze voll von der Schule und wollte nach Hause. Er beschloss, sich rauswerfen zu lassen. Er störte den Unterricht, missachtete die Regeln und legte sich mit allen an, die eine gewisse Befehlsgewalt innehatten. Als die Schulverwaltung ihn tatsächlich nach Hause schicken wollte, weigerten sich seine Eltern allerdings, ihn wieder aufzunehmen. »Wir haben für das ganze Schuljahr bezahlt«, sagten sie. »Sie werden dafür bezahlt, sich um ihn zu kümmern, also kümmern Sie sich auch um ihn.« Daddio steckte in der Klemme.

Aber Daddio hatte es faustdick hinter den Ohren, er würde einen Ausweg finden: An seinem siebzehnten Geburtstag schlich er sich davon, lief zehn Kilometer bis zum nächsten Rekrutierungsbüro und verpflichtete sich bei der United States Air Force. Klassisch Daddio – er war derart wild entschlossen, sich den Autoritäten zu widersetzen und gegen seine Eltern und die Schule zu rebellieren, dass er vom Regen des Landwirtschaftsinternats direkt in die Traufe der US-Armee sprang und damit in genau jener Struktur und Disziplin landete, die seine Eltern ihm so verzweifelt nahebringen wollten.

Und wie sich herausstellte, liebte er es. Beim Militär entdeckte er die alles verändernde Kraft von Ordnung und Disziplin, zwei Werte, die er später als jene Leitplanken hochhielt, die ihn vor den schlimmsten Seiten seiner Selbst bewahrten. Morgens um 4 Uhr aufstehen, den ganzen Vormittag trainieren, den ganzen Tag arbeiten, die ganze Nacht über lernen – er hatte seinen Weg gefunden. Mein Vater stellte fest, dass er mehr wegstecken und länger durchhalten konnte als alle anderen, und das machte ihn stolz. Das war ein weiterer Aspekt seiner Trotzhaltung. Niemand konnte ihn dazu zwingen, sich von einer Trompete wecken zu lassen, er war ja schon wach.

Bei seiner leidenschaftlichen Arbeitseinstellung, seiner endlosen Energie und nicht zu leugnenden Intelligenz hätte er eigentlich schnell aufsteigen müssen. Allerdings gab es da zwei Probleme. Erstens verfügte er über ein äußerst zorniges Naturell, und wenn man bei etwas falsch lag, ob nun Vorgesetzter oder nicht, weigerte sich Daddio, es zu tun. Zweitens trank er. Mein Vater war eine der gewitztesten Personen, die ich je kennengelernt habe, aber wenn er wütend oder betrunken war, dann verwandelte er sich in einen Trottel. Dann brach er seine eigenen Regeln, umging seine eigenen Zielsetzungen und zerstörte, was ihm lieb war.

Nach etwa zwei Jahren beim Militär machte sich diese selbstzerstörerische Ader unter dem Schleier von Ordnung bemerkbar und sorgte für das Ende seiner Laufbahn.

Eines Nachts hatten die Jungs seiner Einheit und er gespielt. (Daddio konnte gut mit Würfeln umgehen.) Er nahm den Kerlen fast tausend Dollar ab. Nachdem er den Gewinn in seinem Spind verstaut hatte, machte er sich auf die Suche nach etwas zu essen. Doch als er aus der Kantine zurückkam, hatten die Jungs sich das Geld zurückgeklaut. In seinem Zorn betrank sich Daddio bis zu einem Wutanfall, zückte die Dienstwaffe und veranstaltete ein Riesenspektakel in der Kaserne. Niemand wurde verletzt, aber die Air Force hatte genug und schmiss ihn raus. Er konnte von Glück reden, dass sie ihn nicht vors Kriegsgericht stellten; er wurde entlassen, in einen Bus gesetzt und gebeten, sich nie mehr blicken zu lassen.

Diese Extreme zogen sich durch sein ganzes Leben. Daddio verlangte von sich und allen Menschen ringsherum unnachgiebig absolute Perfektion, doch nach zu vielen Drinks oder im Zorn hinterließ er nichts als verbrannte Erde.

***

Daddio zog zurück nach Philly, nahm einen Job in einem Stahlwerk an und schrieb sich an der Abendschule ein. Er belegte Kurse in Ingenieurswesen und zeigte eine echte Begabung für Elektrik und Kältetechnik. Als er im Stahlwerk zum dritten oder vierten Mal wegen seiner Hautfarbe bei einer Beförderung übergangen worden war, verließ er einfach seinen Arbeitsplatz und kehrte nie wieder zurück. Er kannte sich mit Kühltechnik aus und beschloss, sein eigenes Geschäft zu gründen.

Daddio war großartig. Wie viele Söhne himmelte ich meinen Vater an, aber er machte mir auch Angst. Er war eines der größten Geschenke in meinem Leben, aber auch einer der größten Auslöser von Kummer und Schmerz.

***

Meine Mutter – Carolyn Elaine Bright – stammt aus Pittsburgh und wuchs in Homewood auf, einer vorwiegend Schwarzen Gegend im Osten der Stadt.

Meine Mutter, alias »Mom-Mom«, ist redegewandt und kultiviert. Sie ist zierlich und hat lange Pianistinnenfinger, die bestens dazu geeignet sind, eine bezaubernde Version von »Für Elise« zu spielen. Sie war eine ausgezeichnete Schülerin an der Westinghouse High School und eine der ersten Schwarzen Frauen, die jemals an der Carnegie Mellon University studiert haben. Mom-Mom sagte häufig, Wissen sei das Einzige, was die Welt einem nicht nehmen könne. Deshalb waren ihr nur drei Dinge wichtig: Bildung, Bildung und noch mal Bildung. Außerdem interessierte sie sich für die Wirtschaftswelt – Banken, Finanzen, Verkäufe, Verträge. Mom-Mom verfügte immer über eigenes Geld.

Wie so oft in jenen Tagen schritt auch für meine Mutter das Leben schnell voran. Sie heiratete ihren ersten Mann mit zwanzig, bekam eine Tochter und war keine drei Jahre später wieder geschieden. Mit fünfundzwanzig schlug sie sich als alleinerziehende Mutter durch; womöglich war sie die gebildetste Afroamerikanerin von ganz Pittsburgh, und doch musste sie Jobs annehmen, die weit unter ihren wahren Fähigkeiten lagen. Sie fühlte sich eingesperrt und suchte nach größeren Herausforderungen, also schnappte sie sich ihr Kind und zog zu ihrer Mutter, meiner Großmutter Gigi (sprich: Dschidschi), nach Philadelphia.

Meine Eltern lernten sich im Sommer 1964 kennen. Mom-Mom arbeitete als Notarin bei der Fidelity Bank in Philly. Sie war mit ein paar Freundinnen auf dem Weg zu einer Party, als eine von ihnen meinte, sie müsse einfach diesen Mann treffen. Sein Name sei Will Smith.

Mom-Mom ist in vielerlei Hinsicht das völlige Gegenteil meines Vaters. Daddio war der ungestüme charismatische Typ, der alle Aufmerksamkeit auf sich zog, Mom-Mom ist still und zurückhaltend; nicht, weil sie schüchtern wäre, sondern weil sie »nur dann etwas sagt, wenn es die Stille verbessert«. Sie liebt Wörter und benutzt sie sorgsam, sie drückt sich kultiviert aus. Daddio hingegen war laut und warf mit dem Fünfzigerjahre-Jargon einer Nachbarschaftsratte aus North Philly um sich. Er liebte die Poesie dieser Ausdrucksweise. Ich hörte einmal, wie er einen Mann als »dreckige Ratte, schwanzlutschenden, nichtsnutzigen, räudigen Schweineficker« titulierte.

Mom-Mom flucht nie.

Ganz klar: Daddio war zu jener Zeit einfach der Mann. Eins neunundachtzig, gewitzt, gut aussehend, stolzer Besitzer eines knallroten Pontiac Cabrios. Er war witzig, er konnte singen und Gitarre spielen. Er konnte Menschen an sich binden. Stets war er der Kerl, der mit einem Drink in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand den Mittelpunkt bildete, ein meisterhafter Geschichtenerzähler, der den Laden in Schwung brachte.

Als Mom-Mom ihn das erste Mal sah, erinnerte Daddio sie an einen groß gewachsenen Marvin Gaye. Er war clever und kannte sich mit Menschen aus. Er konnte sich in eine Party hineinquatschen, umsonst trinken, den besten Tisch ganz vorn für sich reservieren. Daddio hatte eine Art, durch die Welt zu gehen, die klarmachte, dass er alles unter Kontrolle hatte, dass alles bestens werden würde. Meine Mom fand das tröstlich.

Die Erinnerungen meiner Mutter an die ersten gemeinsamen Tage sind nur ein verschwommener Zusammenschnitt aus Restaurants und Clubs, der zusammengehalten wird von einem Strom an Witzeleien und Lachen. Mom-Mom konnte einfach nicht fassen, wie witzig er war, doch wichtiger für sie war sein Ehrgeiz. Daddio hatte seinen eigenen Betrieb. Er hatte Angestellte. Er wollte auch in weißen Vierteln arbeiten, wollte, dass weiße Menschen für ihn arbeiteten.

Daddio wollte es weit bringen.

Mein Vater war den Umgang mit Frauen, die das Bildungsniveau meiner Mutter hatten, nicht gewohnt. Mann, dieser Vogel ist smart wie nichts, dachte er. Daddio war straßenschlau, Mom bücherschlau. Meine Eltern hatten aber auch viel gemeinsam. Beide hegten sie eine Leidenschaft für Musik. Sie liebten Jazz und Blues, später dann auch Funk und R&B. Sie erlebten die glorreichen Tage von Motown mit und verbrachten viel Zeit damit, auf muffigen Kellerpartys und in Jazzclubs zu tanzen.

Dazu gab es noch sehr merkwürdige Gemeinsamkeiten – Dinge, bei denen man unwillkürlich auf den Gedanken kam, dahinter könne nur Gottes Plan stecken. Meine beiden Eltern hatten Mütter, die Krankenschwestern waren und zumeist die Nachtschicht übernahmen (die eine hieß Helen, das war meine Großmutter Gigi, die andere Ellen). Beide heirateten mit zwanzig, die Ehen waren kurz, und beide hatten daraus Töchter. Der merkwürdigste Zufall von allen: Beide Töchter trugen den Namen Pam.

Meine Eltern heirateten 1966 in einer einfachen Zeremonie in Niagara Falls. Kurz darauf zog Daddio mit ins Haus meiner Großmutter Gigi in der North Fifty-Fourth Street in West Philadelphia. Es dauerte nicht lange, bis sie ihre ganz unterschiedlichen Stärken und Talente vereinten und ein starkes Team bildeten. Mom-Mom führte Daddios Büro: Lohnzahlungen, Verträge, Steuern, Buchhaltung, Betriebserlaubnis. Und Daddio kümmerte sich um das, was er am besten konnte: hart arbeiten und Geld verdienen.

Später sprachen meine Eltern liebevoll über diese frühen Jahre. Sie waren jung, verliebt, ambitioniert – und auf dem Weg nach oben.

***

Mit vollem Namen heiße ich Willard Carroll Smith II – nicht Junior. Daddio verbesserte die Leute immer: »Heh! Er ist doch kein beschissener Junior.« Er hatte wohl den Eindruck, mich »Junior« zu nennen, würde uns beide kleiner machen.

Geboren wurde ich am 25. September 1968. Meine Mom meint, ich sei schon von meinem ersten Auftritt an ein Vielredner gewesen. Ich lächelte, quasselte und plapperte drauflos; ich war vollkommen zufrieden damit, Lärm zu veranstalten.

Gigi, die im Jefferson Hospital im Stadtzentrum von Philadelphia arbeitete, kümmerte sich vormittags nach ihrer Schicht um mich, wenn meine Eltern in der Arbeit waren. Ihr Haus hatte eine breite Veranda, die mir als Sitzplatz in der ersten Reihe mit Blick auf das Drama der North Fifty-Fourth Street diente, zugleich aber auch als Bühne für mein eigenes Theater. Gigi richtete mir einen Platz auf der Veranda ein und schaute zu, wie ich mit jedem und allen quasselte, die vorbeikamen. Schon in diesem Alter liebte ich es, Publikum zu haben.

Meine Zwillingsgeschwister Harry und Ellen kamen am 5. Mai 1971 zur Welt. Wenn wir noch Mom-Moms Tochter Pam dazuzählten, lebten wir nun schon zu siebt unter einem Dach.

Glücklicherweise stand Daddios Unternehmergeist in voller Blüte. Er hatte das Reparieren von Kühlschränken hinter sich gelassen und installierte und wartete nun die Kühltheken und Tiefkühltruhen in den Supermärkten. Das Geschäft florierte, er expandierte über Philadelphia hinaus in die umliegenden Vororte. Nach und nach kaufte er eine Lastwagenflotte zusammen und stellte eine ganze Crew von Kühl- und Elektrotechnikern ein. Außerdem mietete er ein kleines Haus als Geschäftssitz an.

Daddio wusste sich immer zu helfen. Ich erinnere mich an einen besonders kalten Winter, in dem das Geld knapp wurde und Daddio sich selbst beibrachte, wie man Petroleumöfen reparierte. Die waren zu der Zeit in Philly gerade der letzte Schrei. Er verteilte ein paar Werbezettel, und schon brachten die Leute ihre kaputten Öfen vorbei. Daddio war der Meinung, wenn er einen der Öfen repariert hatte, dann sollte er ihn auch zur Sicherheit für ein paar Tage »ausprobieren«. So standen immer zehn bis zwölf Öfen herum und wurden »einer Qualitätskontrolle unterzogen«. So viele Öfen auf einmal beheizen selbst im bittersten Winter ein Reihenhaus in West Philadelphia. Daddio kündigte die Gasversorgung, sorgte dafür, dass es seine Familie über den Winter warm und gemütlich hatte, und bekam auch noch Geld dafür.

Als ich zwei war, hatte mein Vater sein Geschäft so weit gefestigt, dass er etwa anderthalb Kilometer von Gigi entfernt in Wynnefield, einer Mittelschichtgegend von West Philly, ein Haus kaufen konnte.

Ich wuchs in der Woodcrest Avenue 5943 auf, einer von Bäumen gesäumten Straße mit dreißig rotgrauen, geziegelten Reihenhäusern, die alle miteinander verbunden waren. Die bauliche Nähe der Häuser sorgte für ein starkes Gemeinschaftsgefühl. (Es bedeutete allerdings auch, dass man Küchenschaben hatte, wenn der Nachbar welche hatte.) Jeder kannte jeden. Für eine junge Schwarze Familie in den Siebzigern war das der Inbegriff des American Dream.

Auf der anderen Straßenseite lag die Beeber Middle School mit ihrem riesigen betonierten Spielplatz. Basketball, Baseball, Mädchen, die »Double Dutch« übten, das Springen mit doppelten Seilen. Die älteren Jungs versuchten sich in Slapboxing. Und kaum setzte der Sommer ein, drehte jemand den Hydranten auf.

In unserer Nachbarschaft gab es haufenweise Kinder, allein im Umkreis von hundert Metern wohnten fast vierzig Kinder in meinem Alter. Wir waren ständig zusammen draußen. Stacey, David, Reecie, Cheri, Michael, Teddy, Shawn, Omarr und so weiter und so fort – und da sind noch nicht mal ihre Geschwister oder die Kinder aus der nächsten Straße mitgezählt. (Stacey Brooks ist meine älteste Freundin. Wir lernten uns am Tag nach unserem Einzug in das Haus in der Woodcrest Avenue kennen. Ich war zwei, sie war drei. Unsere Mütter schoben die Buggys zusammen und machten uns miteinander bekannt. Mit sieben war ich unsterblich in Stacey verliebt. Aber sie liebte David Brandon. Der war schon neun.)

Es waren gute Zeiten, und die Menschen hatten ganz offensichtlich Sex ... und zwar reichlich.

Meine Mittelschichterziehung war Anlass für die dauerhafte Kritik, die ich mir früh in meiner Rapper-Karriere anhören musste. Ich war kein Gangster, und ich dealte nicht mit Drogen. Ich wuchs in einer netten Straße mit beiden Elternteilen auf. Bis ich vierzehn war, ging ich auf eine katholische Schule mit vorwiegend weißen Kindern. Meine Mutter hatte studiert. Und trotz all seiner Fehler brachte mein Vater stets Essen auf den Tisch und wäre eher gestorben, als seine Kinder sitzen zu lassen.

Damit unterschied sich meine Lebensgeschichte massiv von denen jener jungen Schwarzen Männer, die das globale Phänomen in die Welt setzten, aus dem später der Hip-Hop wurde. Ihren Vorstellungen nach hatte ich keine Legitimation als Künstler; sie schimpften mich »weich«, »schlecht«, »schmalzig«, einen »Kaugummi-Rapper«, und all diese Zuschreibungen machten mich fürchterlich wütend. Im Rückblick betrachtet wird mir klar, dass ich da etwas hineinprojiziert habe, aber der Grund, warum ich das so hasste, war die Tatsache, dass meine Kritiker unwissentlich auf genau jenen Punkt gestoßen waren, den ich am meisten an mir selbst hasste: mein Gefühl, ein Feigling zu sein.

***

Daddio betrachtete die Welt mit den Augen eines Kommandeurs im Einsatz, und diese militärische Haltung durchzog alle Bereiche des Lebens. Er leitete unsere Familie so, wie man einen Zug auf dem Schlachtfeld führte, und das Haus war unsere Kaserne. Er bat uns nicht, unsere Zimmer aufzuräumen oder unsere Betten zu machen – er befahl: »Kontrolliert eure Gegend.«

In seiner Welt gab es keine Nebensächlichkeiten. Hausaufgaben? Ein Militäreinsatz. Das Bad putzen? Ein Einsatz. Im Supermarkt Lebensmittel einkaufen? Ein Einsatz. Und den Fußboden schrubben? Es ging nie allein darum, den Boden zu schrubben, es ging um deine Fähigkeit, einem Befehl zu gehorchen, Selbstdisziplin zu beweisen und eine Aufgabe mit äußerster Präzision zu erfüllen. »Neunundneunzig Prozent ist dasselbe wie null«, war einer seiner Lieblingssprüche.

Wenn jemand den Einsatz versaute, dann musste er so lange wiederholt werden, bis er perfekt saß. Und einen Befehl zu verweigern wurde mit dem Kriegsgericht geahndet, und das Urteil lautete für gewöhnlich Schläge mit dem Gürtel auf den blanken Hintern. (»Runter mit dem Zeug«, meinte er dann, »ich prügle doch nicht meine eigenen Klamotten.«)

Nach Daddios Vorstellung ging es bei allem um Leben oder Tod. Er bereitete seine Kinder darauf vor, sich in einer rauen Welt zu behaupten – einer Welt, die er als chaotisch und brutal empfand. Den Kindern Furcht einzuflößen war – und ist es in einem hohen Maße heute noch – eine kulturell bedingte Erziehungsmethode in der Black Community. Furcht wird als Überlebensnotwendigkeit angesehen. Die Ansicht, dass man Schwarze Kinder schützen könne, indem man ihnen Angst vor elterlicher Autorität einbläut, ist weit verbreitet. Diese Angst in ihnen zu wecken gilt als Liebesbeweis.

Am 13. Mai 1985 kam Daddio in unsere Zimmer und befahl uns, uns auf den Boden zu legen. Ein paar Kilometer südlich der Woodcrest Avenue hatte das Philadelphia Police Department gerade ein Haus in einer Wohngegend bombardiert. Wir konnten das ferne Rattern von Automatikgewehren hören. Fünf Kinder und sechs Erwachsene starben an jenem Tag durch den Angriff, der Mitgliedern der MOVE-Kommune gegolten hatte. [Anm. d. Red.: MOVE war als politische Gruppierung Teil der Black-Power-Bewegung, übte aber nicht nur Gesellschaftskritik, sondern lehnte die moderne Gesellschaft insgesamt ab.] Zwei ganze Häuserblocks – fünfundsechzig Wohneinheiten – fielen in Schutt und Asche.

Diese Neuigkeiten schienen Daddios Ansichten nur noch zu bestätigen. Seine Ideologie bestand darin, uns mental und körperlich darauf vorzubereiten, mit den unausweichlichen Härten des Lebens klarzukommen; dadurch schuf er allerdings unwillentlich für alle um ihn herum – und für seine Familie im Besonderen – eine Umgebung fortdauernder Anspannung und Angst.

Ich erinnere mich noch an einen Sonntagnachmittag, an dem Daddio einen seiner seltenen freien Tage hatte, im Wohnzimmer saß und fernsah. Er rief mich zu sich: »Ey, Will?«

Ich stand sofort Habacht und fragte: »Ja, Daddy?«

»Lauf mal zu Mr. Bryants Laden rüber und hol mir meine Tareyton 100’s.«

»Yes, Sir!«

Er gab mir fünf Dollar, und ich machte mich auf den Weg zum Laden an der Ecke. Ich war vielleicht zehn Jahre alt, aber damals, in den Siebzigern, konnten Eltern ihre Kinder noch allein zum Zigarettenkaufen losschicken.

Ich rannte die Straße entlang zu Mr. Bryants Laden, ohne auch nur einmal anzuhalten. Ich war völlig außer Atem, ganz der gute Soldat.

»Hi, Mr. Bryant, mein Dad schickt mich, ich soll seine Zigaretten holen.«

»Wie geht’s denn so, Will?«, fragte Mr. Bryant. »Die Zigaretten sind heute nicht gekommen. Sag Daddio, morgen sollten sie dabei sein. Ich hebe ihm eine Stange auf.«

»Okay, danke, Mr. Bryant. Ich sag’s ihm.«

Immer noch ganz der brave Soldat machte ich kehrt. Auf dem Heimweg traf ich David und Danny Brandon, die gerade eins dieser neumodischen Dinger bekommen hatten, einen Nerf-Football. Ein Football, aber weich.

Da wäre jeder Soldat stehen geblieben.

Das Teil war einfach unglaublich – ich konnte nicht fassen, wie genial dieser Ball war. Man konnte damit im Winter werfen und würde sich trotzdem beim Fangen nicht an den Fingern wehtun! Und wenn man ihn nicht auffing und ihn ins Gesicht bekam, dann passierte nichts!

Aus einer Minute wurden fünf, aus fünf zehn, dann zwanzig ... und plötzlich erstarrten David und Danny. Ihr Blick ging über meine Schulter hinweg. Ich drehte mich um, und mein Herz sank mir in die Hose. Daddio kam mit nacktem Oberkörper direkt auf mich zu.

»WAS ZUM TEUFEL MACHST DU DA?«

David und Danny lösten sich in Luft auf. Ich versuchte, es Daddio ganz schnell zu erklären.

»Daddy, Mr. Bryant hat gesagt, die Zigaretten sind heute nicht gekommen, und ...«

»Was habe ich dir aufgetragen?«

»Ich weiß, Dad, aber ...«

»WER HAT HIER DAS SAGEN?!«

»Was meinst du ...«

»WER HAT HIER DAS SAGEN?! DU? ODER ICH?«

Ich hatte Herzrasen, und meine Stimme zitterte: »Du, Daddy ...«

»DENN WENN ZWEI LEUTE DAS SAGEN HABEN, STERBEN ALLE! ALSO, WENN DU DAS SAGEN HAST, DANN LASS ES MICH WISSEN, UND ICH BEUGE MICH DEINEM BEFEHL!«

Seine Nasenflügel bebten, die Ader in seiner linken Schläfe pochte wie verrückt, und sein Blick brannte sich durch meine zerbrechliche, zehnjährige Seele.

»Wenn ich dich auf einen Einsatz schicke, dann gibt es zwei Möglichkeiten – entweder, du erledigst den Auftrag. Oder DU. BIST. TOT. Hast du mich verstanden?«

»Ja, Daddy.«

Daddio packte mich am Kragen und schleifte mich nach Hause.

Ich hatte nicht den Eindruck, als hätte ich dafür eine Tracht Prügel verdient. Ich hatte selten den Eindruck, dass ich in meiner Kindheit Prügel verdient hätte. Ich hielt das für ungerecht. Ich war keines der Kinder, die geschlagen werden mussten. Ich wollte es eh immer allen recht machen. David Brandon war einer, der schon mal eine Tracht Prügel brauchte. Oder Matt Brown. Wenn ich in Schwierigkeiten kam, dann, weil ich mich hatte ablenken lassen, dann vergaß ich etwas, oder meine Gedanken schweiften ab. Ich glaube, die körperlichen Züchtigungen überzeugten mich nur davon, dass ich nicht gut war.

***

Die ständige Angst während meiner Kindheit schärfte meine Wahrnehmungsfähigkeit für alle Details in meiner Umgebung. Schon von ganz klein auf entwickelte ich eine messerscharfe Intuition, eine Fähigkeit, jede Emotion um mich herum wahrzunehmen. Ich lernte, Furcht zu spüren, konnte Freude vorhersagen und verstand Kummer auf eine viel tiefere Weise als die meisten anderen Kinder.

Diese Emotionen zu erkennen war für meine persönliche Sicherheit wichtig und entscheidend: ein gewisser Ton in Daddios Stimme, eine spitze Frage meiner Mutter, ein Zucken im Auge meiner Schwester. All das konnte ich schnell und tiefgreifend verarbeiten. Ein übersehener Blick, ein falsch verstandenes Wort konnte sich schnell in Gürtelschläge auf meinen Hintern oder eine Faust in das Gesicht meiner Mutter verwandeln.

Daddio hatte eine schwarze, lederne Schlüsseltasche, die er sich an seinen Arbeitsgürtel haken konnte; darin befanden sich an die dreißig Schlüssel, die mir als Alarmsystem dienten. Kaum kam er zur Tür herein, konnte man seine Schlüssel klappern hören, wenn er sie wieder in die Tasche steckte und die anschließend am Gurt befestigte. Ich hatte diese Geräusche so gut im Ohr, dass ich am Klappern der Schlüssel erkennen konnte, in welcher Stimmung er sich befand. Wenn Daddio guter Laune war, dann klapperten die Schlüssel ganz unbekümmert, so als seien sie leichter als üblich. War er sauer, dann konnte ich seine innere Anspannung an der Art hören, wie er die Tasche wieder am Gurt einhakte.

War er betrunken, spielten die Schlüssel keine Rolle.

Diese emotionale Bewusstheit hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Seltsamerweise hat sie mir als Schauspieler und Interpret gute Dienste geleistet. Ich konnte schwierige Gefühlslagen schon erkennen, verstehen und nachahmen, lange bevor ich wusste, dass man mich jemals dafür bezahlen würde.

***

Mein Vater kam kurz nach der Weltwirtschaftskrise zur Welt. Er war ein armes Schwarzes Kind, das in den Vierzigern auf den Straßen von North Philadelphia lebte. Er hatte nur zehn Jahre die Schulbank gedrückt, und doch baute er im Laufe seines Lebens einen Betrieb auf, der über ein Dutzend Mitarbeiter und sieben Lastwagen verfügte und täglich fast fünfzehn Tonnen Eis an Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte in drei Bundesstaaten verkaufte. Wochenlang nahm er sich nicht einen Tag frei, Jahrzehnte vergingen, ohne dass er je Urlaub machte. Meine Mutter erinnert sich daran, wie Daddio einmal mitten in der Nacht aus dem Geschäft nach Hause kam; er warf ein paar Tausend Dollar in bar aufs Bett, sagte »Zähl das«, verschwand sofort wieder in der Nacht und ging arbeiten.

Mein Vater quälte mich. Aber er war auch einer der großartigsten Männer, die ich je kennengelernt habe. Mein Vater war gewalttätig, aber er war auch bei jedem Spiel, bei jeder Aufführung, bei jedem Vortrag dabei. Er war Alkoholiker, aber er war bei jeder Premiere aller meiner Filme anwesend und nüchtern. Er hörte sich jede Musikaufnahme an. Er besuchte jedes Studio. Derselbe krasse Perfektionismus, der seine ganze Familie in Angst und Schrecken versetzte, brachte an jedem Abend meines Lebens das Essen auf den Tisch. So viele meiner Freunde wuchsen auf, ohne zu wissen, wer ihr Vater war, oder ohne ihn bei sich zu haben. Daddio hielt mir den Rücken frei und verließ niemals seinen Posten, nicht ein einziges Mal.

Und während er nie gelernt hatte, seine eigenen Dämonen zu überwinden, half er mir dabei, jene Werkzeuge zu entwickeln, um meine eigenen Dämonen zu bannen.

***

So sehr wir auch alle unter Daddios Kasernenhof-Ansichten von Liebe und Familie litten, keiner hatte mehr darunter zu leiden als meine Mutter. Wenn es hieß, dass alle sterben würden, wenn zwei Personen das Sagen hatten, dann bedeutete dies, dass meine Mutter niemals das Sagen haben konnte.

Das Problem war nur, dass meine Mutter überhaupt nicht die Art Frau war, die sich herumkommandieren ließ. Sie war gebildet, stolz und dickköpfig, und so sehr wir sie auch anflehten, doch lieber nichts zu sagen, weigerte sie sich.

Als Daddio sie einmal schlug, stachelte sie ihn nur noch mehr an.

»Na, was ein toller Hecht! Glaubst du etwa, es macht dich zum Mann, eine Frau zu schlagen, hm?«

Er schlug erneut zu, und sie fiel zu Boden.

Sie stand sofort wieder auf, sah ihm in die Augen und sagte in aller Ruhe: »Du kannst mich so sehr schlagen, wie du willst, aber du kannst mir nicht wehtun.«

Diese Vorstellung, dass er zwar ihren Körper treffen könne, dass sie aber die Kontrolle darüber hatte, was ihr »wehtat«, habe ich nie vergessen. Ich wollte auch so stark sein.

***

Alle in meinem Haus konnten kämpfen.

Ich nicht.

Meine ältere Schwester Pam war so stark wie unsere Mutter. Sie war sechs Jahre älter als ich und während meiner Kindheit eine Art Leibwache. Sie bot allen die Stirn, zu jeder Zeit. Es gab zahlreiche Situationen, in denen mir jemand mein Geld abgenommen hatte, in denen ich gehänselt wurde oder heulend nach Hause kam; dann nahm Pam mich bei der Hand, ging sofort mit mir hinaus und schrie: »WER WAR DAS? Zeig sie mir, Will!«

Und dann machte sie sich daran, dem unglücklichen Kind, auf das ich zeigte, ganz beiläufig den Hintern zu versohlen. Es war ein trauriger Tag für mich, als sie aufs College ging.

Auch Harry war stark. Während ich große Sorgfalt darauflegte, es meinem Vater bei jeder sich bietenden Gelegenheit recht zu machen, ahmte Harry das Verhalten unserer Mutter nach. Schon von klein auf zog er es vor, sich zu erheben und die Schläge einzustecken. Einmal brüllte er meinen Vater an: »Du kannst mich schlagen, aber du bringst mich nicht zum Weinen. [Klatsch.] Ich weine nicht! [Klatsch.] Ich weine nicht.« Als Daddio schließlich erkannte, dass er ihn nicht brechen konnte, ließ er Harry einfach in Ruhe. Harrys Courage – die Tatsache, dass mein kleiner Bruder in der Lage war, sich »dem Ungeheuer« entgegenzustellen – verstärkte nur noch meine Scham. Ich war der Schwache in einer Familie von Kämpfern. Ich war der Feigling.

***

Wenn man in der Schauspielerei die Psyche einer Figur zu verstehen versucht, ist es besonders wichtig, deren Ängste zu verstehen. Ängste lösen Wünsche aus, und Wünsche gehen Taten voraus. Diese sich wiederholenden Aktionen und vorhersagbaren Reaktionen sind die Bausteine großer filmischer Charaktere.

Im wahren Leben ist es nicht viel anders. Uns stößt etwas Schlimmes zu, und wir beschließen, dass uns das nie wieder passieren wird. Doch um so etwas zu verhindern, müssen wir auf eine bestimmte Weise handeln. Wir entscheiden uns für Verhaltensweisen, von denen wir glauben, dass sie Sicherheit, Stabilität und Liebe bringen. Und diese Verhaltensweisen wiederholen wir immer wieder. Im Film nennen wir das einen Charakter, im wahren Leben Persönlichkeit.

Die Person, zu der wir werden, speist sich aus dem, wie wir auf unsere Ängste reagieren.

Ich entschloss mich, witzig zu sein.

***

Wir Geschwister erinnern uns alle an die Nacht im Schlafzimmer mit unserer Mutter. Wir hatten ungeheure Angst, doch jeder von uns reagierte anders darauf – auf eine Weise, die den Großteil unseres Lebens über bestimmte, wer wir waren.

Harry war zwar erst sechs Jahre alt, versuchte aber, dazwischenzugehen und unsere Mutter zu beschützen. Das sollte er in den folgenden Jahren noch viele Male tun, manchmal sogar erfolgreich. In jener Nacht schob Daddio ihn einfach beiseite.

Mein Bruder lernte intuitiv die Lektion meiner Mutter: Harry hatte jenen unberührbaren Flecken in sich selbst gefunden, den Ort, an dem man ihn so oft treffen konnte, wie man wollte, ohne ihm jemals wehtun zu können. Ich erinnere mich noch, wie er meinen Vater einmal anbrüllte: »Du wirst mich schon umbringen müssen, um mich aufzuhalten.«

Meine Schwester Ellen reagierte in jener Nacht, indem sie in ihr Zimmer rannte, sich auf dem Bett zusammenrollte, sich die Ohren zuhielt und weinte. Später erinnerte sie sich daran, dass Daddio an ihrem Zimmer vorbeikam, sie schluchzen hörte und kaltherzig fragte: »Weswegen flennst du denn, verflucht noch mal?«

Ellen zog sich zurück. Nicht nur von Daddio, sondern von der ganzen Familie. Jahre später endete ihr Rückzug in offener Rebellion. Sie blieb die ganze Nacht fort, trank und rauchte und machte sich nicht mal mehr die Mühe, anzurufen und zu sagen, wo sie war.

Harry war »Kampf«, Ellen war »Flucht«, und ich wollte es allen recht machen. Unsere ganze Kindheit über verurteilten wir Geschwister uns gegenseitig schwer für unsere unterschiedlichen Reaktionen, bis diese Haltungen zu Ablehnung verhärteten. Ellen fühlte wie Harry, und ich hatte ihr nicht geholfen; Harry fand, dass ich als älterer Bruder hätte stärker sein und etwas tun müssen. Ich wiederum fand, dass ihre Reaktionen die Situation nur noch weiter anheizten und das Leben für uns alle verschlimmerten. Ich wollte einfach nur, dass alle endlich den Mund hielten und sich so verhielten wie ich.

Ich wollte Daddio amüsieren und besänftigen, denn solange er lachte und lächelte, so glaubte ich, wären wir in Sicherheit. Ich war der Entertainer in der Familie. Ich wollte, dass alles leicht, lustig und spaßig war. Diese psychologischen Reaktionen trugen zwar später künstlerische und finanzielle Früchte, aber sie bedeuteten auch, dass mein kleines neunjähriges Gehirn Daddios ausfällige Episoden als etwas ansahen, wofür ich die Schuld trug.

Ich hätte meinen Vater zufriedenstellen sollen. Ich hätte meine Mutter beschützen sollen. Ich hätte dafür sorgen sollen, dass die Familie glücklich und stabil war. Ich hätte alles richtig machen sollen.

In diesem zwanghaften Wunsch, es ständig anderen recht zu machen, sie immer und immer wieder zum Lächeln und Lachen zu bringen, alle Aufmerksamkeit im Raum fort vom Hässlichen und Unbehaglichen zu lenken, hin zum Fröhlichen und Schönen – in diesem Verhalten wird der wahre Entertainer geboren.

Doch in jener Nacht, als ich in der Tür zum Schlafzimmer stand und zusah, wie die Fäuste meines Vaters gegen die Frau prallten, die ich von allen in der Welt am meisten liebte, zusah, wie sie hilflos zu Boden fiel, stand ich einfach nur da. Wie erstarrt.

Meine ganze Kindheit über hatte ich Angst, doch dies war das erste Mal, dass ich meine eigene Untätigkeit erkannte. Ich war der älteste Sohn meiner Mutter. Ich stand nur ein paar Schritte entfernt. Ich war die einzige Hilfe, auf die sie hoffen konnte.

Und doch tat ich nichts.

Das war der Augenblick, in dem sich in meinem Kopf eine unerschütterliche Vorstellung verfestigte. Ganz gleich, was ich tat, ganz gleich, wie erfolgreich ich geworden bin, wie viel Geld ich verdient, wie viele Hits ich hatte, wie viele Kinokassenrekorde ich gebrochen habe, da blieb immer das subtile, stumme Gefühl im Hinterkopf: Ich bin ein Feigling; ich habe versagt; es tut mir leid, Mom-Mom, es tut mir so leid.

Weißt du, was passiert, wenn zwei Leute das Sagen haben? Wenn zwei das Sagen haben, sterben alle!

In jener Nacht, als ich mit neun Jahren die Zerstörung meiner Familie beobachtete, als meine Mutter zu Boden fiel, in jener Nacht fasste ich einen Entschluss. Ich schwor meiner Mutter, meiner Familie und mir selbst:

Eines Tages würde ich das Sagen haben.

Und so etwas würde nie, nie wieder geschehen.

Kapitel 2

FANTASIE

Ich weiß ja, Sie dachten, ich fange mein Buch an mit »Iiiiiiin West Philadelphia, born and raised ...«, nicht mit irgendwelchen Geschichten von häuslicher Gewalt.

Natürlich hat es mir in den Fingern gejuckt, ich bin nun mal ein Gaukler. Und nicht irgendein Gaukler, sondern Legend-, Bad Boy-, Men in Black-Gaukler: Ich bin ein Film-Star. Mein erster Impuls ist stets, die Wahrheit in meinem Kopf zu bereinigen. Sie besser zu machen. Sie ein wenig aufzupolieren, damit sie nicht mehr so schmerzt. Ich baue sie um und ersetze sie durch das, was immer mir in den Kram passt. Oder besser gesagt, was Ihnen in den Kram passt: Ich bin der Publikumsliebling. Das ist mein Job. Wahrheit ist das, was ich euch glauben mache, und ich werde dafür sorgen, dass ihr es glaubt: Dazu bin ich schließlich da.

Ich bin ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Ich dachte, ich sollte euch nur meine schöne Seite zeigen. Einen makellosen Diamanten, einen coolen, unzerstörbaren Sieger. Das Fantasiebild eines erfolgreichen Menschen. Gaukeln liegt mir im Blut. Ich führe einen immerwährenden Kampf gegen die Realität.

Auf der einen Seite gibt es den über den roten Teppich laufenden, heiße Schlitten fahrenden, Tight-Fade-Haarschnitt tragenden, Kinokassenrekorde brechenden, heiße Frauen heiratenden, I-Am-Legend-Klimmzüge machenden, knackärschigen »Will Smith« ...

Auf der anderen Seite gibt es mich. Dieses Buch ist über mich.

***

Iiiiin West Philadelphia, born and raised

On the playground is where I spent most of my days

Chilling out, maxing, relaxing all cool

I got my ass beat and bullied every day after school ...

So hätte der Songtext eigentlich lauten müssen. Okay ... ich gebe zu, ich war ein komisches Kind. Mager, ein bisschen vertrottelt, mit einem schrulligen Kleidergeschmack. Außerdem war ich der unglückliche Besitzer eines Paars Segelohren, von denen David Brandon einmal meinte, damit würde ich aussehen wie ein Wanderpokal.

So im Nachhinein betrachtet hätte ich mich wohl auch über mich lustig gemacht. Es war zudem nicht hilfreich, dass ich Mathematik und Naturwissenschaften mochte – meine Lieblingsfächer in der Schule. Ich glaube, ich mag die Mathematik, weil sie so exakt ist; ich mag es, wenn eine Rechnung aufgeht. Zahlen spielen keine Spielchen, sie haben keine Stimmungsschwankungen oder Ansichten.

Und ich redete viel, wahrscheinlich zu viel. Vor allem aber hatte ich eine wilde, lebhafte Vorstellungskraft, eine Fantasie, die erheblich langlebiger war als bei Kindern üblich. Während die meisten anderen einfach nur mit Plastiksoldaten, Nerf-Bällen und Spielzeugwaffen spielten, entwickelte ich ausgefeilte Fantasiewelten und verlor mich in ihnen.

Mit acht, neun Jahren schickte Mom-Mom mich und Pam ins Sayre Morris Day Camp in Southwest Philadelphia. Das übliche, sehr preiswerte Angebot: Aufenthaltsraum, Swimmingpool, Bastelecken. Ich kam am Abend nach Hause und rannte in die Küche, wo meine Mom mit unserer Nachbarin Miss Freda saß.

»Hey, Baby, wie war das Camp?«, fragte Mom-Mom.

»Oh, Mom, einfach toll. Die hatten eine große Jazzband mit Trompeten und Geigen und Sängern und Schlagzeugern, und sie hatten eins von diesen Dingern, die so gehen.« Ich ahmte die Bewegungen eines Posaunisten nach.

»Und dann gab es eine Dancebattle, und fünfzig Leute oder so haben gemeinsam eine Choreografie hingelegt ...«

Miss Freda sah Mom an – eineJazzband? Fünfzig Tänzer? Bei einem Sommertagescamp für Kinder?

Was Miss Freda nicht wusste, war die Tatsache, dass sie ins Kreuzfeuer eines Spiels geraten war, das meine Mutter und ich auch heute noch spielen. Die Regeln lauten: Ich beschreibe die bunteste, wildeste, ausgefallenste Szene, die ich mir ausdenken kann und dann über meine eigentlichen Erlebnisse lege, und Moms Aufgabe ist es herauszufinden, wie viel davon tatsächlich wahr ist.

Meine Mom hielt inne und sah mich ganz streng an. Ihr Blick war so eine Art altmodischer, mütterlicher Lügendetektor, der Ausschau hielt nach der kleinsten Unsicherheit in meiner Geschichte. Ich zuckte nicht mal mit der Wimper.

Sie hatte genug gesehen.

»Willard, genug von diesem Spielchen. Da war keine Jazzband im Camp.«

»Doch, Mom, wenn ich’s doch sage – es war irre.«

Miss Freda war verwirrt und fragte: »Aber Carolyn, er wusste ja nicht mal das Wort für Posaune. Die muss er dann doch gesehen haben, oder nicht? «

»Nein. Er stellt die ganze Zeit solchen Unfug an.«

In diesem Augenblick kam Pam in die Küche, und meine Mutter fragte: »Pam, gab es heute im Camp eine große Jazzband, einen Tanzwettstreit und eine Posaune?«

Pam verdrehte die Augen.

»Was? Nein! Das war nur eine Jukebox, Mom. Will ist den ganzen Tag davorgestanden und hat sich die Musik angehört. Er ist noch nicht mal in den Pool gegangen.«

Mom-Mom sah Miss Freda an. »Ich hab’s doch gesagt.«

Ich prustete los vor Lachen. Mom-Mom hatte die Runde gewonnen, aber zumindest hatte ich Miss Freda reingelegt.

***

Meine Fantasie ist meine Gabe, und wenn sie sich mit meinem Arbeitsethos zusammentut, kann ich Geld vom Himmel regnen lassen. Es war diese Begabung, die Mom-Mom am meisten an mir liebte. (Und wenn ich gute Noten nach Hause brachte.) Ihre Liebe zu mir ist eine wilde Mischung. Sie liebt meine alberne Seite, aber sie will auch, dass ich gewitzt bin.

Irgendwann in ihrem Leben hatte sie beschlossen, dass sie nur über wichtige Dinge reden dürfe: Bildungsreform, vererbter Reichtum, die neuen irreführenden nationalen Gesundheitsrichtlinien. Sie möchte keinen »Unfug« befördern. Daddio und sie diskutierten über alles.

»Die Integration ist das Schlimmste, was den Schwarzen zustoßen konnte«, bekräftigte Daddio.

»Das glaubst du doch selber nicht, Will, du willst mich nur auf den Arm nehmen«, sagte meine Mutter.

»Hör mir doch mal zu, Carolyn! Vor der Integration hatten wir alles für uns. Die Schwarzen Geschäfte blühten, weil wir Niggas bei Niggas eingekauft haben. Reinigung, Restaurant, Eisenwaren – alle brauchten alle. Und kaum durften die Schwarzen bei McDonald’s essen, ist unsere ganze ökonomische Infrastruktur zusammengebrochen.«

»Ist es dir also lieber, wir würden die Kinder in Sklaverei großziehen oder unter Jim-Crow-Gesetzen?«, fragte Mom-Mom. [Anm. d. Red.: »Jim Crow«, das erfundene Stereotyp eines Schwarzen, war Namensgeber für eine Reihe von Gesetzen zur Rassentrennung, die von 1865 bis Mitte der Sechzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts in den Südstaaten in Kraft waren.]

»Ich meine nur, wenn es Nigga-Trinkbrunnen gibt, dann wird man Niggas einstellen, um sie zu reparieren.«

Daddio gegenüber sagte Mom-Mom das nie, aber andernorts betonte sie immer: »Streite dich nicht mit einem Dummkopf, denn aus der Entfernung können die Menschen nicht unterscheiden, wer wer ist.« Wenn sie also aufhörte, mit einem zu streiten, dann wusste man genau, was sie von der Position des anderen hielt.

Wenn ich dummes Zeug erzähle, dann macht es ihr die Welt leichter. Aber sie braucht auch, dass ich kluge Sachen sage. Dann fühlt sie sich sicher. Sie glaubt, dass die einzige Möglichkeit zu überleben darin besteht, klug zu sein. Sie mag ein Verhältnis von klug und albern von 60:40. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Es hat ganz den Anschein, als gebe es eine geheime Seite an ihr, von der sie selbst nichts weiß und die mich immer weiter anstachelt.

Na, komm schon, Will, alberner, klüger, noch alberner, noch klüger ...

Ich locke sie gern mit Sachen aus der Reserve, die oberflächlich betrachtet ungeheuer albern sind und in denen ich das Kluge verstecke, um zu sehen, ob sie es herausfindet. Ich mag ihren Gesichtsausdruck, wenn sie glaubt, etwas sei einfach nur albern, und sich dann das Kluge von hinten anschleicht. (Das liebe ich auch sehr.)

Comedy ist eine Ausformung von Intelligenz. Es ist schwer, wirklich witzig zu sein, wenn man nicht wirklich klug ist. Und Lachen ist Mom-Moms Medizin. In gewisser Hinsicht bin ich ihr kleiner Doktor, und je mehr sie lacht, desto alberner, klüger, spektakulärer ist der Quatsch, den ich mir ausdenke.

***

Als Kind verschwand ich in meiner Fantasiewelt. Ich konnte endlos meinen Tagträumen nachhängen, für mich gab es nichts Unterhaltsameres. Für mich gab es im Camp tatsächlich eine Jazzband; ich hörte die Trompeten; ich sah die Posaune, die schicken Anzüge, die große Tanzszene. Die Welten, die meine Fantasie schuf, waren für mich so wirklich wie das »wahre Leben« und manchmal noch viel wirklicher.

Dieser stete Strom an Bildern und Farben, Ideen und Albereien war mein Zufluchtsort. Und als ich in der Lage war, diesen Ort mit anderen zu teilen, auch sie an einen anderen Ort zu versetzen, wurde daraus das größte Glück. Ich liebe es, wenn ich die ungeteilte Aufmerksamkeit anderer Menschen bekomme, wenn ich sie auf eine Achterbahn ihrer Gefühle mitnehme und sie im Einklang mit meiner Fantasie sind.

Für mich war die Grenze zwischen Fantasie und Realität immer schmal und durchlässig, und ich konnte immer mühelos hin- und herwechseln.

Das Problem ist nur: Was dem einen Fantasie, ist dem anderen Lüge. Ich galt in der Nachbarschaft als zwanghafter Lügner. Meine Freunde hatten das Gefühl, nichts von dem glauben zu können, was ich sagte.

Das ist eine seltsame Marotte an mir, die ich auch heute noch pflege. Der stehende Witz unter meinen Freunden und Verwandten lautet, dass man meine Geschichten ein, zwei Umdrehungen zurücknehmen muss, um zu erfahren, was tatsächlich passiert ist. Manchmal erzähle ich eine Geschichte, und dann schaut ein Freund Jada an und fragt: »Also gut, was ist wirklich passiert?«

Was die anderen Kinder damals nicht verstanden, war die Tatsache, dass ich nicht über meine Wahrnehmungen log, sondern dass meine Wahrnehmungen mich belogen; manchmal verlor ich den Faden, was denn wahr war und was ich erfunden hatte. Das wurde mein Verteidigungsmechanismus. Mein Verstand dachte gar nicht mehr darüber nach, was denn nun stimmt. Ich dachte: Was wollen sie hören, damit sie sich gut fühlen?

Aber Mom-Mom ertappte mich, sie hatte Freude an meinen Absonderlichkeiten. Sie gab mir Raum, um so albern und kreativ zu sein, wie ich nur wollte.

So hatte ich zum Beispiel den Großteil meiner Kindheit über einen imaginären Freund namens Magicker. Viele Kinder durchleben eine solche Phase mit einem eingebildeten Freund – meist zwischen vier und sechs. Diese imaginären Freunde sind amorphe Gestalten, die eigentlich weder Form noch Persönlichkeit besitzen. Der imaginäre Freund möchte, was das Kind möchte, er hasst, was das Kind hasst, und so fort. Das dient dazu, die Gedanken und Gefühle des Kindes zu bestärken.

Aber Magicker war anders; selbst heute noch, während ich dies schreibe, ist die Erinnerung an ihn so lebhaft und echt wie irgendein tatsächliches Erlebnis in meiner Kindheit. Magicker war eine ausgewachsene Person: ein kleiner weißer Junge mit roten Haaren, blasser Haut und Sommersprossen. Stets trug er einen kleinen puderblauen Polyesteranzug mit einer feuerwehrroten Fliege. Seine Hose war immer ein kleines Stück zu kurz, und unten lugten unpassende weiße Socken hervor.

Wo die meisten eingebildeten Freunde bei anderen Kindern nur als Projektionsflächen dienten, hatte Magicker ganz bestimmte Vorlieben und Meinungen, welche Spiele wir spielen, wohin wir gehen und was wir tun sollten. Manchmal widersprach er mir; andere Male musste ich mit ihm rausgehen, auch wenn ich keine Lust hatte. Er hatte feste Ansichten zu bestimmten Speisen und den Personen in meinem Leben. Und selbst jetzt, während ich hier sitze und mich an unsere Beziehung erinnere, denke ich: Verflixt, Magicker, das ist meine Fantasie!

Magicker hatte eine solche enorme Präsenz in meinem Leben, dass meine Mom manchmal zur Essenszeit einen weiteren Teller auf den Tisch stellte. Und wenn sie bei mir nicht weiterkam, redete sie stattdessen manchmal mit Magicker.

»Okay, Magicker, Zeit fürs Bett.«

Glücklicherweise war das der Punkt, in dem wir uns stets einig waren. Es war definitiv noch viel zu früh fürs Bett.

***

Ein Nebeneffekt eines Lebens in der eigenen Fantasie war, dass ich jede Menge ausgefallener Ideen hatte, was cool, angesagt oder lustig war. Ich weiß zwar nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich hatte zum Beispiel eine unglückliche, aber leidenschaftliche Phase, in der ich Cowboystiefel trug. Mann, ich liebte Cowboystiefel; ich weigerte mich sogar, irgendetwas anderes anzuziehen. Ich trug sie zu Trainingsanzügen; ich trug sie zu Jeans. Und ja, verdammt, ich trug sie sogar zu kurzen Hosen.

Also, ein Schwarzer Junge in West Philly in Cowboystiefeln könnte sich genauso gut eine Zielscheibe auf den Rücken hängen. Die anderen Kinder machten sich über mich lustig und hänselten mich gnadenlos, aber ich verstand nicht warum. »Diese Stiefel sind einfach cool!« Und je mehr sie über mich lachten, desto größer wurde meine Leidenschaft für Cowboystiefel.

Ich war schon immer etwas komisch. Dinge, die mir völlig normal vorkamen, mochten anderen merkwürdig erscheinen, und Dinge, die die anderen manchmal feierten, brachten mir überhaupt nichts.

Damals waren BMX-Fahrräder der Firma Huffy der letzte Schrei; jedes Kind wollte eins. In einem Jahr zu Weihnachten taten sich meine Freunde im Block zusammen: Sie alle wollten ihre Eltern bitten, ihnen Huffy Bikes zu schenken. Der Plan lautete, mit zusammenpassenden Rädern zum Merion Park zu fahren, einem kleinen Park in der Nähe unserer Gegend, gerade weit genug entfernt, um uns Kids ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer zu geben.

Es wurde Weihnachten, Santa Claus hielt Wort und lieferte zehn nagelneue, zusammenpassende Huffys. Es wurde Mittag, und alle waren draußen.

Alle, nur ich nicht.

Ich hatte mir kein Huffy gewünscht. Huffys war was für Loser! Und jetzt sollten sie mal erleben, wie ein richtiges Fahrrad aussah. Meine Freunde hatten sich ganz hundsgewöhnliche Durchschnitts-Huffys gewünscht, aber ich war doch kein Schaf. Ich hatte mir ein knallrotes Bonanzarad gewünscht, einen Raleigh Chopper. Chopper waren diese niedrigen Räder mit einem größeren Rad hinten und einem kleineren vorn, mit einem Lenker, der weit in die Höhe ragte, einem Schalthebel mit drei Gängen und einem Bananensattel. Die Harley-Davidson unter den Kinderfahrrädern. Auf dem Ding kam man sich vor wie auf einem Motorrad. Das unbestritten coolste Rad der Welt.

In der Nacht zuvor konnte ich schon nicht schlafen, ich musste mir meinen Auftritt vorstellen. Ich hatte mir eine große Show zurechtgelegt: Ich würde abwarten, bis sich alle vor dem Haus versammelt hatten, um loszufahren; und dann würde ich zu ihrer Überraschung nicht aus der vorderen, sondern aus der hinteren Einfahrt rauskommen. Ich hatte mir sogar zurechtgelegt, was ich sagen würde, wenn sie mich auf meinem Chopper sahen. »Was gibt’s, ihr Loser, worauf wartet ihr noch? Auf geht’s!« Dann würde ich einfach an ihnen vorbeirollen, und sie müssten mir folgen: Will Smith, der Leitwolf, der König des Viertels.

Dann kam der große Augenblick. Ich spähte hinter dem Vorhang im Wohnzimmer stehend nach draußen; ich konnte sehen, wie sie alle warteten und sich fragten: Was hat Will vor? Und dann rollte ich einfach aus der hinteren Einfahrt, die Lenkergriffe kratzten am Himmel, und ich trat lässig mit meinen Cowboystiefeln in die Pedale. Der erste Gang schnurrte wie geschmiert.

Ich war der Größte.

Ich schwebte unter den Blicken aller vorbei. Ich nickte ihnen zu und haute ihnen dann den Satz um die Ohren: »Was gibt’s, ihr Loser, worauf wartet ihr noch? Auf geht’s!«

Ein paar Sekunden lang war es still. Ich dachte schon, ich hätte sie alle geschockt.

Dann wurde ich vom aufbrausenden Gelächter hinter mir fast aus dem Sattel gehoben. Teddy Allison wälzte sich buchstäblich lachend am Boden.

Durch die Tränen hindurch brachte er noch heraus: »Was’n das für’n Teil?«

Ich zog die Bremsen und machte kehrt, um zu sehen, ob Teddy nur rumalberte oder für alle sprach.

»Nigga, biste vielleicht in ner Bikergang?«, fragte Danny Brandon. »Du kannst doch nicht mal über die Lenkstange gucken!«

Michael Barr meinte leise: »Das kommt davon, wenn man auf ’ne weiße Schule geht.«

Es war egal, was sie alle dachten, denn in meinen Augen war ich heiß. Das ist einer der Punkte, wenn man eine übermäßige Vorstellungskraft besitzt: Ich konnte meinen Verstand dazu bringen, alles Mögliche zu glauben. Ich war in der Lage, ein geradezu wahnhaftes Maß an Selbstvertrauen aufzubringen.

Diese leicht verzerrte Selbstwahrnehmung brachte mir zwar in meiner Jugend viel Spott ein oder gar Schläge, doch viele Male in meinem Leben diente sie mir als Superkraft. Wenn man nichts davon weiß, dass man so etwas eigentlich nicht können sollte, dann tut man es einfach. Als meine Eltern zu mir sagten, ich könne kein Rapper werden, weil es im Hip-Hop nichts zu holen gäbe, hielt mich das nicht davon ab, weil ich wusste