Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Patmos Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sie lebt in der kanadischen Wildnis, folgt den Spuren der Küstenwölfe und verbringt einen ganzen Nachmittag inmitten eines wilden Wolfsrudels - eine Sensation. Für die Wildbiologin Gudrun Pflüger sind die Begegnungen mit den Wölfen aber vor allem eine unerschöpfliche Quelle für Lebensmut und Vertrauen. Als bei ihr ein aggressiver Hirntumor - Lebenserwartung eineinhalb Jahre - festgestellt wird, nimmt sie sich den "Ausdauerathleten" Wolf zum Vorbild, vertraut ihren Selbstheilungskräften und übersteht die Erkrankung. In ihrem Buch erzählt Gudrun Pflüger ihre berührende und packende Lebensgeschichte, die viel mehr ist als ein Wildnis- und Abenteuerbericht. Sie ist ein Zeugnis dafür, wie heilsam die Verbundenheit mit der Natur sein kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NAVIGATION

Buch lesen

Cover

Haupttitel

Inhalt

Anmerkungen und Copyrighthinweise

Bildteil

Über die Autorin

Über das Buch

Impressum

Hinweise des Verlags

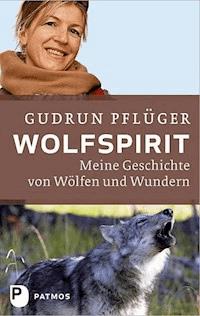

Gudrun Pflüger

Wolfspirit

Meine Geschichte von Wölfen und Wundern

Patmos Verlag

INHALT

Vorwort

Neue Dimensionen – Kootenay

Im Rhythmus der Gezeiten – Küstenregenwald

Nachtwache – Foothills

Wilde Begegnungen – Livingstone

Jeder Schritt zählt – unterwegs in der Welt des Sports

Die Weisheit des Grey Owl – Prärieleben

Die Schönheit liegt im Kargen – Tundra Time

Berührt – wilde Insel

Alles ist möglich – Nipika

Regenmann – daheim

Nachwort

Für

NAHANNI

Meine treue Begleiterin, meine Konstante, »My Girl«,und all ihre wilden Verwandten

und

CONRAD KIMII

Meinen Sonnenscheinund all den Kindern seiner Generation

Ich liebe euch.

Vorwort

In wildness is the preservation of the world.

HENRY DAVID THOREAU

An was denken Sie, wenn Sie Wolf hören? An Rotkäppchen und dunkle Wälder? An scharfe Zähne und Gefahr? An unmoderne Kreaturen, für die in unserer heutigen Gesellschaft und Landschaft kein Platz mehr ist?

Oder an eine sanfte Berührung, die Ihr Leben retten kann?

Dies ist meine Geschichte. Es gibt so viele Geschichten, wie es Menschen gibt. Viele schweigen, einige erzählen sie weiter und Einzelne schreiben sie auf. Am Anfang dachte ich, das sei einfach. Ein Jahr nach dem anderen zu beschreiben, schön linear. Doch das Leben ist nicht geradlinig und die verschiedenen Erfahrungen haben so unterschiedliche Bedeutungen und Beziehungen zueinander, dass mir eine strikt chronologische Reihenfolge nicht passend erschien. Gewählt habe ich eine Struktur, die dem komplexen Lebensgeflecht angemessener ist und dem Faktor Zeit nicht mehr Bedeutung gibt, als er in meinem Leben tatsächlich hat. Ich besitze nicht mal eine Uhr, und in der Wildnis Kanadas und während meiner Krankheit hat Zeit überhaupt keine Rolle mehr gespielt, nur noch das Sein oder Nicht-mehr-Sein.

Meine Motivation, dieses Buch zu schreiben, ist meine tiefe Verbundenheit mit allem Natürlichen und Einfachen. Wölfe gehören dazu. Sie sind einfach Tiere. Doch sobald wir anfangen, sie als Projektionsflächen für unsere eigenen Ängste und Schwächen zu nutzen, werden sie zu Problemtieren, die es zu verscheuchen oder sogar auszurotten gilt.

Meine Erfahrungen mit Wölfen sind ganz andere. Dank ihnen habe ich meine Liebe zum Leben gespürt, meinen Willen zum Überleben gestärkt und meinen Respekt gegenüber allem Lebendigen genährt.

Ohne meine intensiven Erlebnisse in der Wildnis, die mich oft an meine Grenzen gebracht haben, hätte ich nicht gewusst, wie weit meine eigenen Kräfte reichen und woher sie eigentlich kommen. In der ungezähmten Natur habe ich gelernt, das Unkontrollierbare zu respektieren, anzunehmen und schließlich als überlebenswichtigen Teil meines eigenen Lebens zu erkennen.

Während ich mit meiner Krankheit gerungen habe, prägte ich den Begriff des Wolfspirits, der alle kraftvollen Eigenschaften der Wölfe vereint – ihre Zielstrebigkeit, Ausdauer, Leidensfähigkeit, ihren Teamgeist, ihre Freude und ihren Lebenswillen. Ich habe sie erfolgreich für meine eigene Heilung einsetzen können.

Wir müssen dringend alles daran setzen, unsere noch natürlichen Lebensräume zu erhalten, nicht nur aus Gründen der Biodiversität – auch für unser eigenes Seelenheil. All unsere Lebenskraft hat ihren Ursprung in der freien Natur. Diese Botschaft ist für mich untrennbar mit den wilden, frei lebenden Wölfen Kanadas verbunden.

Herbst 1997 Stadt Salzburg. Mozart zum Quadrat. Es ist wieder mal so ein Salzburger Regentag. Salzburg-Kenner wissen, wovon ich rede. Zwischen zwei Vorlesungen schau ich im nahe gelegenen Einkaufszentrum vorbei, hier gibt es guten Topfenstrudl. Ich habe noch etwas Zeit und lasse mich daher an einem Stand von ein paar Mitarbeitern der Tierschutzorganisation »Vier Pfoten« ansprechen. Normalerweise nicht meine Art, aber Dinge passieren eben mit Grund. Sie arbeiten mit Anfangsschockern, mit Bildern von brutal gehaltenen Tieren auf Pelztierfarmen oder in der Massentierhaltung, von gehäuteten Kadavern, eingesperrten vierbeinigen Zirkusartisten und qualvoll verendeten Wildtieren in Fallen. Bilder, die die Menschen emotional erreichen und zur Aktion bewegen sollen. Wie man zu solchen Angelmethoden steht, ist für mich zweitrangig. Wichtig ist, dass es solche Menschen gibt, die sich in die Sache des Größeren stellen. Größer als die Bedeutung des isolierten, kleinen, eigenen Lebens. Ich unterschreibe eine Mitgliedschaft.

In einem ihrer Magazine lese ich einen Bericht über ein Wolfsforschungs- und Informationsprojekt in den kanadischen Rocky Mountains. Ich beschließe, die Patenschaft für eine der dort besenderten Wölfinnen zu übernehmen. Als Dankeschön bekommen die Paten regelmäßige Updates »ihres« Wolfs. Sie heißt Chinook und sie führt mich auf die Spur der wilden Wölfe.

Neue Dimensionen – Kootenay

Auf den Spuren der Wölfe

Winter 2000/2001 »Wo kommst du denn her?« Weit und breit gibt es hier keine Siedlung und trotzdem stapft da plötzlich ein kleiner Hund neben mir her und sieht mich mit dem typisch intensiven Blick eines Border-Collies an. Er legt seinen Kopf schief und aus seinen dunklen Knopfaugen lese ich den Aufruf »Let’s Go!«. »Go home, Buddy – ich kann dich nicht mitnehmen, ich mache eine Längsquerung des Nationalparks und komm nicht mehr hierher zurück!« Den Kleinen kümmert das wenig und so hoppelt der junge Hund verspielt vor mir her. Mir fällt der Anhänger an seinem Halsband auf, er heißt Murphy, eigentlich Jesus Murphy, und ist unter einer darauf notierten Telefonnummer wieder loszuwerden. »Also gut, komm mit, ich weiß eh nicht, wo ich dich hier abgeben soll.«

Das einzige Anzeichen von menschlicher Existenz war gleich nach dem Ausstieg aus dem Auto eine offene Wiese mit einer verschneiten Lodge an ihrem anderen Ende. Kein Auto, keine Stimmen, keine Menschen. Mein Forscherkollege Danny hat mich in unserem »Burrito«, dem alten unzuverlässigen Ford des Kootenay-Nationalparks mit der Farbe der mexikanischen Tortillarolle, zur Südgrenze des Schutzgebiets gebracht; ich will auf meinen Langlaufschiern entlang der East Kootenay Fire Road den Nationalpark nach Norden queren und auf Höhe der ersten Brücke über den Kootenay River Richtung Westen abbiegen und damit auf den Highway stoßen, wo Danny mich am Ende des Tages abholen soll. So der Plan.

Der Kootenay-Nationalpark grenzt im Norden und Osten an den berühmteren Banff-Nationalpark und erweitert somit das Schutzgebiet in die Provinz British Columbia hinein. Er wird manchmal auch etwas abfällig »Highway-Nationalpark« genannt. Denn seine Entstehung verdankt er nicht einem Schutzgedanken weitsichtiger Naturliebhaber, sondern der Tatsache, dass während des Baus der ersten Ost-West-Straßenverbindung über die Rockies der Provinz British Columbia das Geld ausgegangen ist und sie sich an die Regierung in Ottawa für eine Finanzspritze wenden musste. Die Regierung sprang ein, unter der Bedingung, dass British Columbia dafür das Gebiet drei Kilometer rechts und links entlang der neuen Straße der »Krone« in Ottawa abtreten und einen Nationalpark schaffen muss. Gesagt, getan.

Heute schneidet der Highway 93 den Kootenay-Nationalpark der Länge nach in der Mitte durch. Der Highway ist die kürzeste Verbindung zwischen den kalten Prärien mit der boomenden Großstadt Calgary und dem klimatisch lieblichen Columbia Valley mit dem großen Lake Windermere. Viele Einwohner Calgarys rasen übers Wochenende schnell mal zu ihren Zweitwohnsitzen am See oder den Schigebieten von Panorama. Und wenige bleiben unterwegs stehen. Auch die meisten Touristen beschränken ihren Besuch auf Banff und Jasper und so bleibt der Kootenay-Park selbst – abgesehen vom furchtbaren Highway – relativ ruhig. Die Straße ist geradlinig und hat keine Einzäunung. Der Blutzoll unter den Wildtieren ist extrem hoch.

Auf halbem Weg liegt die Kootenay Crossing, wo ein Parkranger lebt, Park-Straßentrupps und im Sommer auch die Feuerwehr stationiert sind und ein kleines »Bunkhouse« steht, in dem gelegentlich Wissenschaftler, die im Park arbeiten, untergebracht sind. Das nächste Geschäft ist in Radium Hot Springs im Columbia Valley, siebzig Kilometer entfernt. Seit wenigen Wochen bewohne ich das Bunkhouse und seit Kurzem teile ich es mit Danny und seinem Brokkoli fressenden, alten Labrador Barkley.

Carolyn Callaghan, die Leiterin des »Central Rockies Wolf Projects« mit Sitz in Canmore, zirka hundertzwanzig Kilometer entfernt, hat mich in den Kootenay-Nationalpark geschickt: »Gudrun, unsere Wölfin Willow ist verschwunden. Sie war das einzige Tier des Kootenay-Rudels mit einem Sender. Nun ist es schwierig geworden, den Rest der Wölfe zu orten. Ich erwarte, dass wir nun viele Kilometer nach ihr suchen müssen. Daher möchte ich dich in den Kootenay-Park versetzen. Du bist gut auf Schiern und es macht dir nichts aus, allein im Busch zu arbeiten.« Das war der Anfang eines ereignisreichen Winters und meiner Lehrzeit als Feldforscherin.

24 Kilometer, so sagt mir die Landkarte, ist mein heutiges Vorhaben lang. Ich rechne um: Dafür brauche ich zwei Stunden, mit abweichendem Spurensuchen und Pausen, um bestimmte Markierungen ins GPS-System einzuspeichern, vielleicht drei? Meiner Erfahrung nach laufe ich fünfzehn Kilometer pro Stunde, großzügig bemessen. Oder soll ich sagen »europäisch bemessen«, auf gut gepflegten Langlaufloipen? Hier sinke ich bei jedem Schritt in den Schnee, von Gleiten keine Spur. Auch die Funktion des Feuerwehr-Zugangwegs, nämlich, dass sie der Feuerwehr schnellen Zugang zu Waldbränden am linken Ufer des Flusses garantieren soll, stelle ich bereits nach einem Kilometer in Frage: Da liegt ein Baum neben dem nächsten und entweder robbe ich auf allen vieren unter ihnen durch oder steige drüber. Die dichten Äste machen alles noch schwieriger. Bald schwitze und fluche ich, vor allem nach jedem Blick auf das GPS-Gerät, das mir anzeigt, dass ich nach einer weiteren Stunde wieder nur 1,4 Kilometer vorangekommen bin. Jede neue Zeithochrechnung verschiebt meine Ankunftszeit empfindlich nach hinten und ich werde etwas nervös: Ich habe keine andere Wahl, als weiterzustapfen, ich muss es bis zur Brücke schaffen, und zwar heute noch.

Murphy scheinen meine Sorgen nicht im Geringsten zu stören. Fröhlich springt er vor mir her. Plötzlich aber bleibt er wie erstarrt stehen und fixiert die dichten Büsche zwei Meter vor uns: Sein Gebell wird aggressiv, was mich verunsichert: »Was regt dich da so auf, Murph? Komm – let’s go – wir müssen weiter, unser Weg ist noch verdammt lang.« Der kleine Hund aber bleibt wie angewurzelt stehen. Ich beginne mit meinen Stöcken durch die Luft zu fuchteln und laut und bestimmt diesen Geist hinter den Ästen zu vertreiben. Nach ein paar Minuten beruhigt sich Murphy und ich kann ihn zum Weitergehen bewegen. Kaum zehn Meter hinter der Wegbiegung kreuzen superfrische Cougarspuren unseren Weg. Ein Puma also. Ich drehe mich zu Murphy um und stoße einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus: »Jesus – Murphy. Jetzt hast du mir aber gscheit geholfen.« Im dicht verschneiten Wald hätte ich das Tier nie wahrgenommen. Wie alle Katzen schleicht sich auch der Puma an seine Beute heran, meist von hinten und auf ganz leisen Pfoten – trotz seines Gewichts von bis zu hundert Kilogramm. Er ist ein Meister der Heimlichkeit. Und er ist mir unheimlich.

Zwei Wochen später kommt es zu einem ganz tragischen Vorfall auf einer frequentierten Loipe in der Nähe von Banff. Eine junge Frau geht alleine Langlaufen und kommt nicht mehr zurück. Man findet Blut- und Ziehspuren und die getötete Langläuferin im Busch ein paar Meter von der Loipe entfernt. Und Pumaspuren. Später finden die Parkranger den vermeintlichen Täter, er ist abgemagert und krank und zeigte daher offensichtlich abartiges Verhalten. Trotzdem ist es für uns alle ein Schock.

Gott sei Dank weiß ich auf meiner Tour mit Murphy noch nichts von diesem Ereignis, und ich habe andere Sorgen, denn das Licht verlässt uns langsam und ich kann noch immer keine Funkverbindung mit irgendjemanden aufbauen. Auch Murphy zeigt erste Erschöpfungserscheinungen. Aber wir sind auf uns allein gestellt und jeder Schritt, den ich jetzt nicht mache, wird mir am Ende fehlen. Ich erlebe zum ersten Mal – und es folgen noch viele Male –, dass die Zeit nur noch eine Dimension hat, dass nicht mehr Vergangenheit und Zukunft, ja nicht mal mehr Gegenwart, sondern nur noch das »Sein« all meine Zeit bestimmt.

Solche Extremsituationen in der Einsamkeit verschieben meine Grenzen. Jedes Mal finde ich durch die Erinnerung an vergangene haarige Momente wieder neue Kraft, es auch dieses Mal zu schaffen. Einmal breche ich durchs Eis des Kootenay Rivers und sofort erfasst die starke Strömung des Gebirgsflusses meinen gesamten Körper. Ich bin total eingesunken, das Eiswasser lähmt mich, aber meine Gedanken sind glasklar: Schnell raus, irgendwie! Ich klammere mich mit beiden Oberarmen an die Eiskanten, kann der Kraft des Wassers kaum standhalten, weiß aber, dass, wenn ich den Halt verliere, es mich unter die Eisdecke spült und dass dies das sichere Ende wäre. Die Eisränder halten, vorsichtig und doch schnell stemme ich mich daran hoch und hoffe und bete. Zuerst schiebe ich meine Brust langsam nach vorne. Das Eis hält. Flach liegend robbe ich mit weit weggespreizten Armen und Beinen ans rettende Ufer.

Mein Schutzengel bleibt auch weiter bei mir. Denn mein Auto könnte ja Stunden entfernt geparkt sein. Aber es ist sogar in Sichtweite. Als ich es erreiche, ist meine gesamte Kleidung steif gefroren. Und mein Engel lässt mich weiterhin nicht im Stich. Denn bis zu meiner Unterkunft brauche ich nur fünf Minuten mit dem Auto. Dann erst flattert er davon und überlässt mich der heißen Badewanne.

Ich gewöhne mir bald ab, solche Abkürzungen zu nehmen. Weil es immer einen sehr guten Grund für die Normalroute gibt, für den Weg, den die Hausherren und -damen mit ihren Wildpfaden vorgeben. Sie kennen die Abgründe und steilen Felsbänder, die Sümpfe und die richtig undurchdringlichen Abschnitte. Nichts in der Natur ist »einfach so« – alles hat seinen Sinn und Ursprung. Mit der Zeit lerne ich diese Zusammenhänge auch wieder zu sehen und zu verstehen. Und ein neuer innerer Pfad entsteht.

Irgendwann – und es ist wirklich egal, wann – sehe ich vor mir die Umrisse der ersehnten Brücke auftauchen, kann Danny anfunken, aber er ist ohnehin schon auf der Suche nach mir. Zusammen mit Murph sinke ich ziemlich erschöpft in den Autositz. Nie wieder werde ich meine altgewohnten Maßstäbe von Zeit und Distanz auf die Wildnis Kanadas übertragen! Dies habe ich nun auf die harte Weise gelernt. Danny schüttelt nur den Kopf: »Ich hab dir doch gesagt, das schaffst du nie in drei Stunden. Wir sind in Kanada!« Er ruft die Rangerstation an, um Entwarnung zu geben. Sie sind nämlich auch schon alarmiert.

Daheim tritt Barkley ein paar Tassen Hundefutter an Jesus Murphy ab und frisst dafür die nächsten zwei Tage noch mehr Brokkoli. Solange dauert es, bis der ausgebüxte Jesus Murphy nach meinem Telefonat mit seinem Besitzer abgeholt wird. Dann fährt ein Auto vor und der kleine Hund springt freudig auf, als sein Herrchen aussteigt. Ein sportlich gekleideter Mittfünfziger mit jugendlichem Aussehen und dynamischem Auftreten. Ein George Clooney, nur noch attraktiver. Ich mache ihm einen Kaffee, und viele, viele hunderte sollen in den nächsten Jahren noch gemeinsam getrunken werden. Und er beginnt zu erzählen. Wir lachen viel. Es wird eine Schicksalsbegegnung. Bereits nach ein paar Minuten wird uns klar, dass wir uns eigentlich schon zehn Jahre früher hätten treffen können: In Finnland, bei den Nordischen Weltmeisterschaften der Junioren. Lyle Wilson, so der Name des Sonnyboys, war damals als Trainer der kanadischen Damenmannschaft dort, ich als Athletin für Österreich. Wir sind auf einer Wellenlänge, das merken wir sofort. Als er spät am Tag endlich seinen Hund ins Auto steckt, dreht er sich noch einmal um: »Und melde dich, nun weißt du ja, wo wir sind!«

Während des Winters im Kootenay-Nationalpark fahre ich regelmäßig nach Canmore zu Carolyn, um eine Fortbildung für uns Feldforscher zu besuchen oder einfach um einzukaufen und unter Menschen zu sein. Auch Danny fährt regelmäßig diese Strecke zu seiner Freundin. Manchmal bekommen wir auch Besuch von Mel, Melanie Percy, einer erfahrenen Feldbiologin, die uns vor Ort Tipps gibt. Auch wenn die Entfernungen hier weit sind, ich habe immer das Gefühl, gut betreut zu werden, und merke, wie stark uns unsere gemeinsamen Ziele und Interessen zusammenschweißen.

Alle Tracker arbeiten nach strengen moralischen Regeln: Wir nennen das Verfolgen der Spuren »back tracking«, denn sobald wir auf Spuren stoßen, werden diese in die Gegenrichtung verfolgt. Das Motto heißt: Jene Forschung ist die beste, bei der die Forschungsobjekte gar nicht merken, dass sie untersucht werden. Denn nur dann zeigen sie unbeeinflusstes Verhalten. Für die Informationen, die wir brauchen, ist es egal, in welche Richtung wir gehen. Daher folgen wir den Wölfen rückwärts. Man muss nur umgekehrt denken. Zum Beispiel, wenn ich frischen dunklen Kot finde, weiß ich, dass ich bald auf einen Kill stoßen werde; wenn ich einen Kill finde, erwarte ich als Nächstes eine Jagdsequenz … Alles speichere ich ins GPS-Gerät und lade es am Abend in den Computer. Ein Hauptaugenmerk legt Carolyn auf das Überwinden von Barrieren. Diese können vielgestaltig sein: Flüsse, Zäune, aber vor allem Straßen. Wie verhält sich die Wolfsfamilie, wenn sie zu einer Straße kommt? – Denn das ist der Hauptüberschneidungspunkt von menschlichen Aktivitäten und dem Alltag der Wölfe. Und nicht wenige, vor allem junge, unerfahrene Tiere kommen nicht auf der anderen Seite an. Wir wollen die Regelmäßigkeiten herausfinden, wo und wie die Rudel die Straßen kreuzen, um sichere Möglichkeiten für Mensch und Tier zu erarbeiten.

Wann auch immer Barrieren auftauchen, wird die Einheit des Rudels zu einer Ansammlung von Individualisten. Jeder löst das Hindernis auf seine Weise; einige lässt das ganz cool und sie marschieren gerade hinüber, manche queren diagonal, wieder andere drehen ab und laufen einige Meter den Straßenrand entlang, andere schlüpfen zurück in den Wald und tauchen erst dann auf, wenn die meisten Kumpel schon auf der anderen Straßenseite sind und hetzen dann mit ein paar schnellen Sprüngen hinterher. Diese Momente, in denen ich die unterschiedlichen Persönlichkeiten der einzelnen Wölfe im Schnee niedergeschrieben sehe, faszinieren mich besonders.

An Tagen nach frischem Schneefall, wenn die Kristalle an der Schneeoberfläche unter der Wintersonne wie Millionen von wertvollsten Diamanten funkeln und nur durch eine Perlschnur aus Wolfspfotenspuren durchbrochen werden, dann könnte ich stundenlang auf dieses Kunstgemälde schauen, das die Natur da vor mir hingemalt hat. Und dann bringe ich es oft auch nicht fertig, es durch meine eigenen plumpen Stiefelabdrücke zu zerstören. Es ist einfach zu schön, als dass ich jetzt da reinsteige. Es überkommt mich so ein Respekt vor diesen Tieren und wie harmonisch ihre Spuren in die Landschaft passen, dass ich ihnen in einer eigenen Spur daneben folge. Der Mensch muss nicht immer den letzten Pinselstrich machen.

Der Highway im Kootenay-Nationalpark folgt für eine lange Strecke dem Kootenay River mit seinen Mäandern, Seitenarmen und Sandbänken, mit seinen steilen, hohen Wänden aus glazialem Schotterwerk und sanften Uferwiesen. Er ist, wie jeder Fluss auf dieser Erde einmal war und eigentlich für immer sein sollte, eine Lebensader. Entlang seines Verlaufs wandern die Wildtiere und herangeschwemmte Pflanzen blühen auf. Man kann die Dynamik der Natur beobachten. Ich liebe diesen Fluss, vor allem, weil er so vielgestaltig und lebendig ist und an seinen Ufern so viele Nachrichten in den Sand gedrückt sind. Immer wenn ich – ein paar Jahre später auch als Co-Guide für Touristen – hinunterpaddeln kann, entdecke ich den Park neu. Das Reisen auf dem Wasserweg war in der Wildnis immer schon der relativ einfachste. Die menschliche Besiedelung des Westens von Nordamerika hat sich entlang der Flussläufe entwickelt. Auch für die Indianer und die späteren »Entdecker« waren sie die Hauptwanderrouten. Auch die Kootenay-Wölfe folgen dem Flusslauf und bringen mich an Plätze im Park, die ich ohne sie nie gesehen hätte. Wölfen zu folgen, das habe ich gleich in meinem ersten Winter im Kootenay-Nationalpark gespürt, heißt auch, vertrauensvoll in eine unbekannte Richtung zu gehen.

Wolfspirit 1

April 2006 Durch das Zugfenster glitzert die Morgensonne. Sie gibt dem frischen Frühlingsgrün der bayerischen Wiesen einen zusätzlich saftigen Anstrich. Alles sieht so sauber und aufgeräumt aus. Wie in einer kitschigen Tourismus-Werbebroschüre liegen ein paar Kühe auf den Weiden und genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen. Und ein paar Krähen picken sich auf den Feldern ihr Frühstück zusammen. Die schneebedeckten Alpen rücken langsam, aber sicher in die Ferne. Die Morgenstunden sind in dieser Jahreszeit besonders schön, da paart sich das große jährliche Erwachen mit dem alltäglichen kleinen Aufleben. Die Schlüsselblumen und Krokusse öffnen ihre Blüten und grüßen in Richtung Sonne. Auch die Obstbäume stehen in voller Blüte und verwandeln sich in irdische Abklatsche der weißen Wolken am strahlend blauen Himmel. Verstreute Bauernhöfe schmiegen sich an die sanft hügelige Landschaft und die wenigen größeren Orte entlang der Reise werden regelrecht von der üppigen Natur verschluckt.

Der Zug hält und mehrere junge Menschen steigen ein; es ist die Zeit der Schüler und Arbeiter. Schräg gegenüber setzen sich zwei gesprächige junge Frauen. Die eine holt – noch während sie sich auf den Sitz fallen lässt – ihr Kosmetiktäschchen aus ihrem Beutel und beginnt sich intensiv ihrer Verschönerung zu widmen. Sie und der ungefragte Rest des Zugabteils werden unterhalten von ihrer Freundin, die uns über den Besitzer eines weißen Mercedes aufklärt, der einen Buben samt Mutter anzeigen will, weil er einen kleinen schwarzen Punkt auf seinem Luxusauto entdeckt hat. Mir gegenüber sitzt nun ein junger Mann, allzu viel männliches Deo. Wer es schafft, Geschwätz und Geruch zu ignorieren, schaut gelangweilt vor sich hin. Machen sie das täglich? Ist dies die Art, wie ein Großteil von uns Menschen in unserer Zivilisation den Tag beginnt? Während sich da draußen auf der anderen Seite der Zugfenster alles auf den neuen Tag und das Leben freut? Bin ich die Einzige, die um sich herum alles spannend findet, der alles so wertvoll erscheint, es aufzunehmen? Wie ein Kind? Noch sensibel, noch interessiert gegenüber der Umwelt. Weil ich gerade erst wieder nach Mitteleuropa gekommen bin, in diesen Überfluss. Zurückgekehrt aus einer Welt, die mit ihren Reizen unsere Sinne noch nicht so überfordert; wo es noch einfacher ist, wahrzunehmen, zu hören, zu riechen und zu fühlen, wofür unsere Sinnesorgane geschaffen worden sind, an was sie sich über Jahrtausende angepasst haben. Uns so unser Überleben gesichert haben. Und weswegen wir uns noch wie Menschen fühlen können.

Wie reich sind wir eigentlich? Und wie verarmt? Was haben wir erreicht und was haben wir verloren? An was sollen wir uns gewöhnen und was sollen wir lieber niemals vermissen? Was sollen wir noch akzeptieren und wogegen sollen wir uns auflehnen? Was braucht jeder Mensch, um Mensch zu sein?

Zuggedanken. Und die Gleise bringen mich geradlinig ans Ziel. So einfach ist das. Sich in den richtigen Zug setzen und ankommen. Ohne Alternativen. Wenn doch das Leben selbst so einfach und geradlinig wäre.

Ich erreiche die Endstation meiner Zugfahrt, das Dörfchen Markt Berolzheim im Altmühltal. Auch hier ist alles romantisch – ich bin jedes Mal überrascht, dass Deutschland so ländlich sein kann. Kinder spielen auf der Straße, die mehr einem Feldweg gleicht, zwei kleine Bäckereien versorgen die Bevölkerung mit dem Notwendigsten. Ja, und dann ist da das große, alte Gebäude direkt neben dem Misthaufen des benachbarten Downtown-Bauern. Das ursprüngliche Pfarrhaus beherbergt nach schöner Renovierung die Praxis von Dr. Arno Thaller. Es ist das Heim der Hoffnung vieler Krebspatienten aus der ganzen Welt.

Im Rhythmus der Gezeiten – Küstenregenwald

Mitteilung aus der Luft

September 2001 Endlich. Endlich ist es so weit: Ich bin auf dem Weg zur alten Zeder. In der kommenden Nacht wird sie mich in luftiger Höhe mit ihren langen, tanzenden Ästen vor Regen und Wind schützen, während ich auf fischende Wölfe im Morgengrauen warte. Beim letzten Tageslicht ankere ich das kleine Boot in der einsamen Bucht. Ich schultere meinen Rucksack und mache mich vorsichtig auf den Weg Richtung Zeder. Der grobsteinige Uferstreifen zwischen Flussmündung und dichtem Wald ist zurzeit sehr schmal. Es ist Flut und das Meer hat sich den Teil des Landes zurückholt, den es in sechs Stunden wieder ausspeien wird – verfeinert mit all den vielen »Goodies«, den Nährstoffen aus dem Meer. Zweimal täglich beschenkt das Meer diesen Küstenabschnitt, und wenn es sich wieder zurückgezogen hat, dann kommen die Tiere des Waldes und der Lüfte zum reich gedeckten Tisch in der Gezeitenzone.

Vor allem jetzt, Mitte September, schiebt das Meer Millionen Lachse vor sich her in die Flussmündungen, die wie offene Mäuler auf die Fische warten. Aus Sicht der Lachse hat das Ganze aber einige kleine Schönheitsfehler: Sie müssen gegen die manchmal gnadenlos starke Strömung anschwimmen, sogar Wasserfälle müssen mit aller Kraft hinaufgesprungen werden. Für uns immer wieder ein atemberaubendes Naturschauspiel, für die pazifischen Lachse ein tödliches. Die terrestrische Tierwelt erwartet sie jedes Jahr mit großem Hunger: Die Bären müssen sich ihren Winterspeck anfressen, die Raben sind sowieso immer hungrig und die Wölfe haben sich zu dieser Zeit auch vor allem auf das ungefährliche Fischfangen spezialisiert. Die Lachse, die es bis zu ihren Laichabschnitten schaffen, haben gerade einmal einen Vorteil – wenngleich einen entscheidenden – gegenüber jenen, die etwas früher zu Bär-und-Co-Futter werden: Sie dürfen mit dem ruhigen Gewissen, dass sie sich reproduziert haben, in die ewigen Fischgründe eingehen. Nachdem sie abgelaicht haben, sterben sie alle.

Die Flussmündung, an der meine Zeder steht, ist lieblich, denn das Gelände ist flach. Die Strömung des Flusses ist sanft. Das Wasser plätschert regelmäßig vor sich hin. Aber dazwischen höre ich in unregelmäßigen Abständen immer wieder ein Rauschen, das langsam abschwillt und nach wenigen Sekunden versiegt. Es sind die Lachse, die in Kleingruppen ihre Kraft bündeln, um wieder einige Meter gegen die Strömung hinaufzuschwimmen. Dann ist es kurz wieder ruhiger, bevor die nächsten Fische »Luft geholt« haben und Richtung Landesinnere ziehen. Um diese Zeit höre und vor allem rieche ich die Fische im Fluss mehr, als dass ich sie noch sehen kann.

Leider geht es mir mit der Zeder ähnlich: Sie ist kaum noch zu sehen und ich weiß nur ungefähr, wo sie sich befindet. Mein Projektleiter Chris hat sie mir beschrieben, aber unter der Voraussetzung von Tageslicht. Ach ja: Ich weiß zumindest, dass an ihr ein Seil herunterhängt und dass ich mich daran bis zum ersten starken Ast heraufarbeiten und danach entlang der dicken Seitenäste nach oben hangeln muss, bis ich an der Plattform angekommen bin. Der Plan war gut, weil logisch, die Realität sieht anders aus. Die Dunkelheit hat das Land eingehüllt. Ich taste herum, finde tatsächlich ein herunterhängendes Seil, und weil solche Infrastrukturen in einem Regenwald relativ selten sind, vertraue ich darauf, dass ich vorläufig mal Glück gehabt habe. Schnell wird mir klar: Davon brauche ich jetzt noch viel mehr. Ich habe einen geräumigen Rucksack mit Schlafsack und warmen Sachen auf meinem Rücken. Der muss da mit hinauf. Schemenhaft sehe ich immer nur gerade den nächsten Ast über mir. Irgendwann erscheinen die Umrisse der Plattform, die – genauer abgetastet – nur aus ein paar einfach zusammengenagelten – das hoffe ich zumindest! – Holzbrettern und großzügigen Löchern dazwischen besteht.

Da ich mir schon beim Hinaufklettern versprochen habe, in der Dunkelheit sicher nicht noch mal hinunterzusteigen, ist mein Schicksal besiegelt. In weiser unbewusster Voraussicht habe ich ein Seil mitgenommen, mit dem ich mich nun in meinem Schlafsack an Plattform und Baumstamm anbinde. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich mal einnicken würde, was dann sehr spät auch geschieht. Ich erwache in den frühen Morgenstunden. Das rhythmische Geräusch des langsamen Flusses war das Letzte und ist nun wieder das Erste, was ich höre. Konzentriert versuche ich, irgendwelche abnormalen Geräusche herauszufiltern. Geräusche, die Wölfe beim Fischen machen.

Zögernd zieht das erste Licht in die Flussmündung ein. Nun kann meine Arbeit beginnen: Haben sich Wölfe am Fluss eingestellt, um Lachse zu fischen? So wie es Chris in vielen vorherigen Morgenstunden beobachtet hat? Ich weiß, die Vorzeichen dafür stehen nicht allzu gut, der Meeresspiegel ist hoch. Aber man nimmt Chancen, wie man sie kriegen kann. Nun fängt es leise zu nieseln an. Es ist nass und kalt. Ein heißer Schluck aus der Thermoskanne tut jetzt gut. Vorsichtig schälen sich die ersten Umrisse des Waldes und der Flusswiese aus der sich zurückziehenden Dunkelheit. Es ist die wunderbare blaue Stunde, in der alles in verschiedenen Blautönen erscheint. Nebel steigt still vom Fluss auf. Einzelne Raben und Krähen kündigen sich selbst an. Und plötzlich beginnen sie in der Ferne: langsam ansteigend, dann immer mehr und immer lauter. Nach kurzer Zeit ist das gesamte Flusstal vom Geheul der Wölfe erfüllt. Lang gezogen und nicht enden wollend. Ich stoppe die Zeit, gebe es wieder auf, denn das Geheul will und will nicht aufhören. Wenn es kurz abbricht, fängt es sofort wieder an. Ich habe so eine Art Geheul noch nie erlebt und bin gefangen von den wölfischen Frequenzen. Irgendetwas ist anders daran, es ist lang gezogener, klagend, ja, klagend ist es. Und es will nicht enden. Es will auch nicht näher kommen. Es hängt in den Bäumen, schwebt über dem Fluss und verdickt die gesamte Luft im Tal. Die Vögel sind verstummt. Es scheint, als hielte alles den Atem an und lausche der Mitteilung aus der Luft.

Da die Quelle des Geheuls nicht näher kommt und es langsam hell wird, mache ich mir kaum noch Hoffnungen auf Wolfsbeobachtungen an diesem Morgen. Ich beschließe, mein Nachtlager Richtung festen Boden zu verlassen. Ich sehe ungläubig nach unten. Wo hört denn dieser Baum auf? Alles, was ich erkenne, sind Äste und nochmals Äste, überzogen mit dicken Schichten aus Bartflechten und saftig grünen Moosen. Kein Boden weit und breit. Ich beginne hinunterzuklettern und muss schlucken. Ich bin froh, dass ich gestern Abend nicht gesehen habe, wie tief es tatsächlich zwischen den Plattformlöchern nach unten geht.

Das Wolfsgeheul über dem Tal ist inzwischen ganz verstummt, in meinem Inneren hallt es aber auf eigenartige Weise nach. Ich habe schon viel Geheul gehört, aber dieses hatte eine zusätzliche Dimension. Tief beeindruckt komme ich am kleinen hölzernen Dock der McAllisters, meiner Gastfamilie, an. Rob, ein Freund, steht am Ende des Docks und wirkt verwirrt. Das passiert bei Rob öfter. Ich will ihm gleich von meinem wunderbaren Wolfsgeheulerlebnis berichten. Aber als es aus ihm herausbricht, erkenne ich schnell, dass er unglaubliche Nachrichten hat: Ein Flugzeug sei gerade ins World Trade Center geflogen, alles sei explodiert, totales Chaos in New York, noch ein Flugzeug in Washington, auch explodiert, alle Radiosendungen unterbrochen, Neuigkeiten überschlagen sich. Der Weltstaat steht unter Schock, gelähmt und orientierungslos.

Ich laufe ins Haus hinauf, alle sitzen und stehen sprachlos um das Radio herum, lauschen den Liveberichten aus New York. In den nächsten Stunden und Tagen werden wir alle, so wie der Rest der westlichen Welt, die unglaubliche Reichweite des Ereignisses vom Morgen (pazifischer Zeit) des 11. Septembers 2001 schmerzhaft erkennen. Ich bin wie vor den Kopf gestoßen, hole meine Notizen heraus, ja, es besteht kein Zweifel. Das ungeheuerliche Wolfsgeheul fand genau in denselben Minuten statt, in denen ein Gebäude, eine Weltmacht und eine Weltanschauung zusammengebrochen sind. Was haben die Wölfe da draußen in dem einsamen, friedlichen Flusstal gewusst und gespürt? Das wird wohl immer ihr Geheimnis bleiben. Ich aber ringe darum, diese zwei so gegensetzlichen, zeitgleichen Ereignisse für mich zu ordnen.

In solchen Situationen kann man nicht an Zufall glauben, es geht einfach nicht, dafür sind zu viel unterbewusstes Wissen und Gefühl beteiligt. Wie kann es sein, dass genau in denselben Minuten, in denen ich mich so wohlig und sicher in der Natur aufgenommen gefühlt habe, mit menschlicher Technik so gezielt, so effizient tödlich gegen Menschen vorgegangen worden ist? Dass in denselben Momenten, in denen ich so von einer inneren Zufriedenheit und Friedlichkeit erfüllt war, so viel Hass und Terror in unsere Welt gebracht worden ist.

Ich muss an die alten Wolfsmythen denken. Schließlich wird der Wolf in vielen Kulturen als Vermittler zum Totenreich verehrt. Man glaubt, dass er zwischen den Welten hin- und zurückreisen kann. Und in der alten Edda symbolisiert der Wolf das Ende der Welt oder die Niederlage der Götter.

Am Ende meiner Vorträge über meine Arbeit als Wolfsforscherin werde ich jedes Mal gefragt, ob es denn nicht sehr gefährlich sei, allein im Wolfs- und Bärengebiet umherzustreifen. Manchmal beantworte ich diese Frage mit einer kleinen Geschichte von einer wackeligen Plattform hoch oben in einer alten Zeder und der Mitteilung aus der Luft.

Verschwendung

Sommer 2002 »Wir kaufen einfach die 3,5-prozentige Milch und können sie dann mit Wasser auf ein Prozent verdünnen. Da sparen wir einiges.« Yoey verdreht die Augen. Und ich denke mir noch: Chris, jetzt übertreibst du es aber! Wir stehen im berühmt-berüchtigten Band Store in Waglisla, oder Bella Bella, wie der Ort auf den kanadischen Landkarten heißt. Berühmt, weil das einzige Lebensmittelgeschäft der Insel, und berüchtigt, weil das einzige Lebensmittelgeschäft der Insel: Teuer und man sieht Paprika und Co die weite Anreise an. Aus Kostengründen haben wir den kleinen Toyota von Chris noch in Victoria mit Nahrungsmitteln vollgestopft. Jeder Quadratzentimeter der nicht von uns selbst, den vielen Sammelutensilien für Wolfskot, eigenem Toilettenpapier – ja, man kann bei interessanten Dingen Preisvergleiche machen – oder Regenjacken besetzt ist, wird mit Nudeln, Dosen, Krautköpfen oder Studentenfutter vollgestopft. Entlang des Insel-Highways von Vancouver Island kaufen wir noch frisches Obst und Gemüse ein und ganz obendrauf balanciert ein Glas Honig direkt vom Imker.

An der Anlegestelle der Fähren in Port Hardy müssen wir alles auf die Inside-Passage-Fähre umladen, die uns nach siebenstündiger Fahrt in der McLoughlin Bay, dem Dock zwei Kilometer vor Waglisla, ausspuckt. Es ist ein Uhr nachts. Im Finsteren laden wir wiederum alles aus, bringen die Boxen zum kleinen Seitensteg, wo Ian mit seinem Boot schon wartet, laden alles wieder darauf und zoomen über das dunkle Meer auf die Nachbarinsel Denny Island. Dort laden wir die Boxen ein letztes Mal aus und bringen sie hinauf: zu der kleinen, dafür nicht einmal feinen – vor Jahrzehnten mal – grün-weiß gestrichenen Hütte. Im Folgenden nur noch »Sugarshack« genannt. Das Dock ist ein wahres Abenteuer und hat mehr Löcher als Bretter. Nun ist auch noch Ebbe und der kurze Anstieg zur Hütte ist sehr steil. Aber irgendwann sind Toilettenpapier und Co gut verstaut im Vorraum der Hütte untergebracht und wir liegen in unseren Betten aus Flaschenkisten und Brettern.

Während der nächsten Tage versuchen wir, unsere Sugarshack ein bisschen menschenwürdig herauszuputzen. Später kommen auch noch zwei »Volunteers«, Phil und Claire, zum Team dazu. Die Hüttenbretter ächzen, aber die Atmosphäre ist bestens. Claire verziert die Wände mit Malereien, Yoey ist unser Discjockey und besorgt alles, was wir zum Zusammenhalten der Hütte brauchen. Phil bastelt eine Regenwasser-Sammelanlage aus einer Plastikplane und einem Kübel, unsere Regenwaldversion eines Trinkwasserkollektors. Einmal in der Woche können wir eine Badewanne einlassen: Nach gegenseitigem Abschnuppern legen wir die Reihenfolge für den Badewannenbesuch fest. Die Sauberen zuerst, danach die nicht mehr ganz so gut Duftenden. Egal wie viel Holz wir in den alten Eisenofen stecken, unsere Sugarshack ist und bleibt feucht. Irgendwann investiert Chris in unsere Gesundheit und bestellt einen großen Luftentfeuchter. Dessen Sammelbehälter ist jeden Tag voll. Ich male einen großen Totenkopf auf ein Plakat und hänge es an die Tür unseres antiquarischen Kühlschranks: Er sendet – berührt man ihn an der falschen Stelle – Stromstöße aus, die jeden Bären der Insel lahmlegen würden.

Yoey ist ein richtiges Coastal-Girl, sie findet ständig was Nützliches auf dem Wasser treiben oder am Strand. »Beach Combing« ist eine offizielle Arbeit vieler Westküstler: Man fährt oder »kämmt« langsam die Strände ab auf der Suche nach angeschwemmtem Zeug. Davon gibt es viel. Die wahre Kunst dabei ist, dass man noch einen Nutzen in einem Stück abgerissenem Seil oder interessant geformten Bootsteilen erkennen kann. Rob sucht wie viele andere auch, vor allem nach guten Baumstämmen; daran, wie tief sie im Wasser liegen, kann man ihre Holzqualität erkennen und die kann sehr gut sein. Vor allem aber lagert Unbrauchbares, Kaputtes und einfach Müll entlang der Küsten. Der Pazifik ist groß und viele Menschen, ganze Städte und Industrieanlagen entsorgen ihren Müll auf ein vermeintliches Nimmerwiedersehen ins Meer.

Seit Kurzem weiß man aber: Weit weg von allen Augen treibt ein über eine Million Quadratkilometer großer Plastikteppich inmitten des Pazifiks. Und langsam zersetzt sich das Plastik und schwebt wie natürliches Plankton im Meerwasser. Im Pazifik kommen inzwischen bereits sechs Plastikteilchen auf ein Plankton. Fische und auch Meeresvögel »ernähren« sich daher immer mehr von Plastik. Und kommen dann, wenn sie daran nicht schon vorher sterben, auf unsere Teller. Ja, die Welt ist rund und das kanadische Sprichwort »Goes around, comes around« – also: Was man (weg)gibt, kommt auch wieder zurück – passt auch in diesem Fall. Waren es früher schöne Glaskugeln, die japanische Fischer als Bojen für ihre Fischernetze verwendet haben, die – davon losgelöst – nach einer weiten Seereise an die kanadische Westküste geschwemmt worden sind, so sind es heute Geschenke anderer Art, die dort landen.

Und seit der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima denke ich besonders oft an meine Freunde an der Küste und an alle Wildtiere, die ihre Nahrung aus dem Meer und ihre Luft zu atmen aus den Westwinden holen. Wenn es sogar Glaskugeln von Japan an die nordamerikanische Westküste schaffen …

Unser Müll, also alles, was wir produziert haben und nicht mehr benötigen, wächst uns über den Kopf. Unnötige Verpackungen als ein Symptom unseres verschwenderischen Lebensstils. Das, was wir hinterlassen, macht nur Probleme. Dagegen ist das, was in der Natur übrig bleibt, ein wichtiger Teil im Kreislauf des Werdens und Vergehens. So ist es keine Verschwendung, wenn die Küstenwölfe fast ausschließlich die Köpfe der Lachse fressen und den Rest am Ufer liegen lassen. Die vielen Vögel, Kleingetier und Insekten ernähren sich davon, ja sogar für die Pflanzenwelt des Regenwaldes sind diese eiweiß- und damit stickstoffhaltigen Kadaver essenziell.

Oder die Beutereste eines Wolfkills in den Rocky Mountains: Ich muss wirklich Glück haben, einen Riss so bald zu entdecken, dass all die anderen Tiere, die von den Resten profitieren, noch was übrig gelassen haben. Wir haben 28 andere Tierarten als »Putztrupp« gezählt, die sich nach dem Wolf oder sogar schon während des Wolfsschmauses vom Kadaver ernähren. Kleine Nager holen sich das wertvolle Kalzium der Knochen, während die frechen Raben sogar versuchen, den Wölfen die besten Stücke abzuluchsen. Und daneben gibt es noch die vielen kleinen sogenannten »Zerleger«, die das Übriggebliebene in direkt wiederverwertbare Einzelteilchen, Moleküle oder Stoffgruppen umwandeln. Immer wieder fasziniert mich die schnelle Verwandlung eines gerissenen Beutetiers in neues Leben. Nichts wird verschwendet, nichts bleibt zurück, der volle Stofffluss kann wieder von vorne beginnen.

Auch die Heiltsuk-Indianer waren bis zum Eintreffen der Europäer Selbstversorger oder haben einfachen Tauschhandel mit den Stämmen des Inlands betrieben. Später gab es auch wertvolle Glasperlen, die wie Geld verwendet wurden. Aber die Kulturform der Westcoast-Indianer wird hauptsächlich durch eine Ressource geprägt: durch die »Western Red Cedar«. Sie machten aus diesen Bäumen ihre Häuser und Boote, aus der Rinde und Wurzeln Kleidung, Decken, Aufbewahrungsbehälter oder Seile. Und sie schälten die Rinde so geschickt, dass sie den Baum dadurch nie großflächig verletzten. Viele dieser Bäume stehen heute noch in den Wäldern und verraten ihre einstige Verwendung durch Rindeneinschnitte in rechteckiger oder dreieckiger Form. Stumme Zeugen einer respekt- und verantwortungsvollen Beziehung zwischen Menschen und ihren Ressourcen.

Das »seaweed«,eine essbare und sehr gesunde Algenart, Heringsrogen, als Luxus auch mal ein paar Möweneier, Muscheln und vor allem das wertvolle Eulichan-Öl der kleinen, extrem fettigen Kerzenfische, aber auch Wurzeln so mancher Wildpflanzen, alles wurde mit Achtung und dem Bewusstsein seines hohen Werts verwendet und sein Verzehren wurde zelebriert.

Die Kootenay-Indianer westlich der Rocky Mountains schlichen sich jedes Jahr über die hohen Berge ins Gebiet der Blackfeet-Indianer, um dort ein paar Bisons zu jagen. Sie schleppten jeden Knochen zurück über die steilen Wege ins heutige Columbia Valley. Alles war zu kostbar, um es zu verschwenden. Für Deutschland schätzt man, dass jährlich Lebensmittel im Wert von zehn bis zwanzig Milliarden Euro oder bis zu 235 Euro pro Person weggeworfen werden. Mit dem Essen, das in Europa im Müll landet, könnten wir alle Hungernden der Welt gleich zweimal ernähren.1

Schon bei meinem ersten Aufenthalt merke ich sofort: Man lebt nicht zufällig an der Central West Coast. Die wenigen weißen Menschen, die sich dort angesiedelt haben, leben bewusst dort. Bewusst einfach und im Rhythmus der Natur und der Gezeiten. Immer wieder treffe ich neue Charaktere, die mir jedes Mal eine neue Art zu Leben vermitteln. Und irgendwie schaffen sie es alle. Ihr Motto: »Was ich nicht brauche, das brauche ich auch nicht zu verdienen«, lässt eine andere Geschwindigkeit des Lebens zu. Und wenn der Sturm irgendwo ein Dock wegreißt, dann sind alle zur Stelle und bauen es gemeinsam wieder auf. Jeder Einzelne ist wertvoll. Auch der alte, ehemalige Hausmeister der Fischkonservenfabrik. Er ist der letzte Einwohner der Brookdale Siedlung, nachdem die Fabrik geschlosssen wurde. Regelmäßig legt er mit seinem kleinen Boot und seinen zwei alten Huskys Cash und Credit an der Shearwater Marine an – zwei Buchten von unserer Sugarshack entfernt –, hebt dort sein Bier und erfährt ein paar Neuigkeiten. Falls es keine gibt, wird über die neue Kellnerin im einzigen Pub im Umkreis von hundert Kilometern gemunkelt. Und das ist meistens der Fall.

Yoeys Bekannter Danny kann alles und am besten Jamsessions à la The Grateful Dead. Jerry, Mike, Louise, Lise – die Liste der Central-Coast-Bewohner ist nicht allzu lang. Aber ihre Geschichten sind farbenfroh. Eine eigene kleine Welt, in der man nicht allzu viel braucht, um glücklich zu sein.

Aber Shearwater ist gleichzeitig das Tor zur Kontrastwelt: Mit einem der wenigen Jachthafen entlang der Central Coast ist der Ort Anlaufpunkt der Superreichen und ihrer schwimmenden Luxusboote. »Tupperware-Boote«, wie wir sie nennen, denn meist zeugen sie von viel Geld und wenig Geschmack. Ihre Besitzer steigen aus und kaufen ein paar Dinge im kleinen Lebensmittelgeschäft ein. Sie waschen ihre Wäsche, während sie einen Trip in den Pub machen oder Bootsteile im Marineshop und in der Werkstätte ersetzen lassen. Eigentlich mag ich den verrückten Mix von so unterschiedlichen Menschentypen auf so kleinem Raum. Das umgebende Meer gibt das Gefühl, dass genug Platz für alle da ist. Für die Sparsamen, die Verschwender, die Gesellschaftskritischen und Aufmerksamen, die Aussteiger und die Einsteiger, die Genießer und Auszeitnehmer.

Und der Pub-Heilbutt-Burger ist ein Klassiker, den wir uns nach meist nasskalten Übernachtungstrips leisten. Dann springt auch mal unser »Chef« Chris über seinen Schatten und lädt das Team zu Burger und Bier in den Shearwater Pub ein. So wird ein Burger zu etwas ganz Besonderem.

Ian und Karen McAllister, die Gründer der schlagkräftigen Umweltschutzorganisation »Raincoast Conservation Society«, leben seit zehn Jahren auf Denny Island. Sie finanzieren ihre Tätigkeiten durch Unterstützer wie sehr reiche Stiftungen. Ian und Karen schauen dabei auf eine gute persönliche Beziehung zu ihren Geldgebern. Diese werden zu Trips in den Regenwald eingeladen und übernachten im Haus der McAllisters. Mit der Zeit geben sich Unterstützer und internationale Filmteams die Klinke in die Hand. Und regelmäßig finden dann Partys statt, die mit reich gedeckten Tischen voll Lachs und anderem »Seafood«, Wein und sogar frischem Gemüse und Obst beginnen und mit ausgelassenem Tanzen im Wohnzimmer enden. Es ist immer so ein mitreißendes Gefühl, ein paar Stunden mit Gleichgesinnten zu verbringen. Genau das feiern wir. Den Zusammenhalt und den Beitrag, den jeder leistet, ob durch wissenschaftliche Forschung, ob durch Umweltschutzaktionen, durch Medienberichterstattung oder durch großzügige finanzielle Unterstützung. Wir sitzen alle an einem Tisch. Geben uns die Hand und jedes Mal dankt ein anderer für den Reichtum aus der Natur, der nun mit guten Freunden geteilt wird.