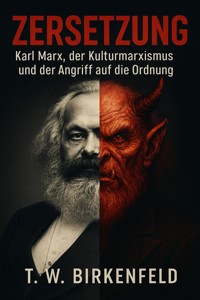

Zersetzung: Karl Marx, der Kulturmarxismus und der Angriff auf die Ordnung E-Book

Tilman W. Birkenfeld

3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Karl Marx – verehrt von vielen als Vordenker sozialer Gerechtigkeit, verklärt als Symbol linker Bewegungen. Doch wer war dieser Mann wirklich? Und was hat seine Lehre im 21. Jahrhundert angerichtet? In seinem neuen Buch "Zeit für Widerstand" nimmt Tilman W. Birkenfeld den Leser mit auf eine schonungslose Reise hinter die Mythen des Marxismus. Mit scharfem Blick und unbequemen Fragen seziert er nicht nur das Leben und Denken des Karl Marx – mitsamt dessen persönlichen Abgründen, Widersprüchen und Ideologie –, sondern zeigt auch, wie dessen Ideen in Gestalt von "Kulturmarxismus", "politischer Korrektheit" und Identitätspolitik zum ideologischen Unterbau eines globalen Kulturkampfs wurden. Bekannt durch Werke wie "Vril", "Mandela-Effekt" und "Archonten", hat sich Birkenfeld als einer der unbequemsten Denker unserer Zeit etabliert. In "Zeit für Widerstand" verknüpft er historische Tiefenbohrung mit aktueller Gesellschaftsanalyse und zeigt: Der "lange Marsch durch die Institutionen" war keine Parole – er ist Realität geworden. Dies ist kein Buch für Zögernde oder Angepasste. Es ist ein Aufruf zur geistigen Selbstverteidigung. Ein Konservatismus, der nicht apologetisch, sondern kämpferisch ist. Denn Widerstand beginnt mit dem Mut zur Wahrheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 139

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Tilman W. Birkenfeld

Zersetzung: Karl Marx, der Kulturmarxismus und der Angriff auf die Ordnung

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Einleitung: Der Kulturkampf unserer Zeit

Kapitel 1: Karl Marx – Der Mythos und der Mensch

Kapitel 2: Der Marxismus – Theorie als Waffe

Kapitel 3: Die Geburt des Kulturmarxismus

Kapitel 4: Universitäten, Medien, Eliten – Die neue Linke

Kapitel 5: Angriff auf die Ordnung

Kapitel 6: Die konservative Antwort

Kapitel 7: Der private Marx – Ein Blick hinter die Fassade

Kapitel 8: Marcuse, Erinnerung und die Gegenwart des Kulturkampfs

Schlusswort: Zeit für Widerstand

Impressum neobooks

Einleitung: Der Kulturkampf unserer Zeit

Wir leben in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche. Was gestern noch als gesellschaftlicher Konsens galt, wird heute infrage gestellt, umgedeutet oder offen bekämpft. Familie, Geschlechterrollen, nationale Identität, religiöse Traditionen und kulturelle Selbstverständlichkeiten stehen unter Dauerbeschuss. Der öffentliche Diskurs ist geprägt von Begriffen wie Diversität, Dekolonisierung, toxische Männlichkeit oder strukturelle Gewalt – Begriffe, die nicht neutral analysieren, sondern ideologisch aufgeladen sind. Die Sprache selbst wird zunehmend normiert, abweichende Meinungen verlieren in vielen Milieus ihre Existenzberechtigung. Wer das kritisiert, sieht sich rasch mit Etiketten versehen: reaktionär, rechts, gefährlich.

Inmitten dieser kulturellen Auseinandersetzung wird oft übersehen, dass diese Entwicklungen nicht aus dem Nichts entstanden sind. Sie folgen einer historischen Logik, deren Ursprünge sich zurückverfolgen lassen. Viele der Ideen, die heute den öffentlichen Raum dominieren, wurzeln tief in Denksystemen, die vor über 150 Jahren formuliert wurden. Besonders auffällig ist, wie zentral Karl Marx und sein Werk für die ideologische Infrastruktur der Gegenwart geblieben sind – trotz aller historischen Niederlagen des Marxismus im 20. Jahrhundert.

Marx gilt in linken Kreisen nicht mehr bloß als Ökonom oder Philosoph. Er ist zu einer Art Gründungsfigur einer weltanschaulichen Bewegung geworden, die sich nicht nur mit Kapitalismus und Klassengesellschaft beschäftigt, sondern mit der gesamten sozialen Ordnung. Von der Sprache bis zur Sexualmoral, von Bildungsfragen bis zur Identitätspolitik – marxistische Denkfiguren wirken weiter, oft in stark veränderter Form, aber mit derselben Absicht: die bestehende Ordnung zu dekonstruieren.

Ein genauer Blick auf Marx, seine Ideen und seine persönliche Lebensführung ist daher kein historisches Interesse allein. Es ist notwendig, um die geistigen Grundlagen eines Kulturkampfs zu verstehen, der unsere Gegenwart prägt. Marx war nicht nur Theoretiker. Er war auch ein Mensch mit konkreten Überzeugungen, mit Schwächen, mit politischen Leidenschaften und mit einem messianischen Selbstverständnis. Seine Abneigung gegen bürgerliche Konventionen, seine Ablehnung religiöser Bindungen, seine moralische Kompromisslosigkeit – all das prägte seine Theorie ebenso wie seine Anhänger.

Dieses Buch hat den Anspruch, die kulturelle und ideologische Kontinuität zwischen Marx, dem klassischen Marxismus, der Frankfurter Schule und den heutigen linksintellektuellen Strömungen aufzuzeigen. Es will nicht nur aufklären, sondern entwirren, was in den letzten Jahrzehnten gezielt vermischt wurde: nämlich die berechtigte Kritik an sozialer Ungleichheit und die gleichzeitige Unterminierung traditioneller Strukturen, die für viele Menschen Halt und Identität bedeuten.

Ziel ist es, eine konservative Perspektive auf Marx und seine Erben zu eröffnen – ohne platte Feindbilder, aber mit klarer Haltung. Dabei sollen auch weniger bekannte Aspekte beleuchtet werden: etwa Marx’ oft übersehene persönliche Abgründe, seine Radikalisierung, seine Beziehung zu Gewalt und Macht.

Diese Untersuchung ist nicht nostalgisch gemeint. Sie richtet sich nicht an ein vergangenes Idealbild der Gesellschaft, sondern fragt, was wir verlieren, wenn wir die Deutungshoheit über unsere Kultur jenen überlassen, die den Menschen neu erfinden wollen. Sie fragt, ob Freiheit möglich ist, wenn Sprache durch Ideologie ersetzt wird, ob Gerechtigkeit wächst, wenn die Familie an Bedeutung verliert, ob Fortschritt entsteht, wenn Tradition durch Beliebigkeit ersetzt wird.

In einer Welt, die sich zunehmend in moralischen Frontstellungen verliert, ist es umso wichtiger, ideologische Ursprünge sichtbar zu machen. Dieses Buch lädt dazu ein, nicht nur gegenwärtige Debatten zu beobachten, sondern ihre tiefen Wurzeln zu erkennen. Wer die Gegenwart verstehen will, muss ihre geistigen Grundlagen durchdringen. Das beginnt mit einem ehrlichen Blick auf Karl Marx.

Kapitel 1: Karl Marx – Der Mythos und der Mensch

Marx als Symbolfigur – und warum er bis heute verehrt wird

Die Figur Karl Marx ist längst mehr als der Autor des Kommunistischen Manifests. Für viele seiner Anhänger verkörpert er eine umfassende Gegenposition zur bestehenden Gesellschaftsordnung. In linken akademischen Kreisen gilt er als Wegbereiter einer besseren, gerechteren Welt. Seine Theorien werden nicht bloß als historische Beiträge zur politischen Ökonomie betrachtet, sondern als Grundlagen eines moralischen Anspruchs auf Veränderung. Diese Verehrung ist bemerkenswert, denn sie hält trotz der historischen Katastrophen, die sich unter Berufung auf seine Ideen vollzogen haben – von der bolschewistischen Revolution über die Kulturrevolution in China bis hin zu den Arbeitslagern in Nordkorea.

In Universitäten, kulturellen Institutionen und Teilen der Medienlandschaft wird Marx in der Regel nicht als Vordenker eines autoritären Systems verstanden, sondern als intellektuelles Gegengewicht zum westlichen Liberalismus. Seine Ideen erscheinen vielen als Werkzeug zur Analyse und Kritik sozialer Ungleichheiten, was ihnen eine gewisse moralische Aufladung verleiht. Dabei werden zentrale Elemente seiner Theorie – insbesondere die Vorstellung von der Geschichte als notwendigem Klassenkampf – oft unkritisch übernommen. Marx gilt vielen nicht als fragwürdiger Ideologe, sondern als Seher, dessen Einsichten angeblich aktueller denn je sind.

Die ikonografische Darstellung trägt zur Mythologisierung bei. Das Porträt mit wallendem Bart, die Stirn in Falten gelegt, der ernste, wissende Blick – es vermittelt Autorität und Tiefe. Marx wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts zur Galionsfigur verschiedener Bewegungen stilisiert, vom Sowjetkommunismus bis zur westlichen Studentenrevolte. In der linken Gegenwartskultur, von Straßennamen über Theaterinszenierungen bis hin zu literarischen Essays, wird sein Bild immer wieder aufgeladen – nicht selten entkoppelt von seiner konkreten Lehre.

Diese Idealisierung basiert auf einer selektiven Lesart seiner Schriften. Dass Marx unter anderem die „Diktatur des Proletariats“ forderte oder dass er den Kapitalismus nicht nur wirtschaftlich kritisierte, sondern auch kulturell zersetzen wollte, wird häufig ausgeblendet. Ebenso bleibt unerwähnt, dass seine Sprache oft von Verachtung gegenüber seinen Gegnern geprägt war. In einem Brief an Friedrich Engels etwa schrieb er über seinen politischen Widersacher Ferdinand Lassalle: „Ein N****r, mit einem Tropfen jüdischen Bluts.“ (Brief vom 30. Juli 1862). Solche rassistischen, antisemitischen und elitären Töne passen schlecht zum Bild des empathischen Gesellschaftskritikers – sie werden deshalb in vielen Darstellungen ignoriert oder relativiert.

Auch die geistige Wirkungsgeschichte trägt zum Fortbestand des Mythos bei. Die marxistische Theorie hat im 20. Jahrhundert eine außerordentliche akademische Durchdringung erreicht. Von der Soziologie über die Kulturwissenschaften bis zur Literaturtheorie wurde sie adaptiert, reformuliert und oft mit anderen Ideologien kombiniert. In der Frankfurter Schule etwa fand eine Verschmelzung mit der Psychoanalyse Freuds statt. Diese Weiterentwicklungen haben dazu beigetragen, Marx anschlussfähig für neue gesellschaftliche Debatten zu machen. So mutierte der ökonomische Systemkritiker zum Ideengeber eines kulturellen Umbaus.

Es ist daher nicht überraschend, dass Marx in der Gegenwart seltener in seiner ursprünglichen Funktion als politischer Ökonom behandelt wird. Vielmehr dient er als Symbol für ein alternatives Denken, das sich gegen vermeintliche Zwänge des Marktes, gegen traditionelle Autoritäten und gegen festgelegte soziale Rollen richtet. In dieser Funktion wirkt er nach wie vor kraftvoll – auch, weil die politischen Gegner seiner Ideen ihn oft nicht ernst genug genommen haben.

Gleichzeitig wird die kritische Beschäftigung mit Marx oft moralisch diskreditiert. Wer seine Thesen infrage stellt oder auf problematische Aspekte seiner Persönlichkeit hinweist, gerät schnell in den Verdacht, sich auf der falschen Seite der Geschichte zu positionieren. Das macht es umso wichtiger, Marx nicht nur als theoretische Figur zu analysieren, sondern als realen Menschen zu betrachten – mitsamt seinen Widersprüchen, seinen Schwächen und den dunkleren Seiten seines Denkens. Genau hier setzt dieses Kapitel an.

Der Mensch hinter dem Manifest: Eine psychologische und biografische Betrachtung

Karl Marx wurde 1818 in Trier geboren, als Sohn eines wohlhabenden Anwalts. Die Familie war ursprünglich jüdisch, trat jedoch zum Protestantismus über, vermutlich aus pragmatischen Gründen, um im preußischen Staatsdienst tätig bleiben zu können. Marx’ Vater, Heinrich Marx, war ein aufgeklärter, dem Rationalismus verpflichteter Jurist mit humanistischem Bildungsideal. Er förderte die klassische Bildung seines Sohnes, legte Wert auf sprachliche Gewandtheit und kritisches Denken. Trotz dieser bürgerlich-liberalen Prägung entwickelte sich Karl früh in eine andere Richtung – intellektuell radikaler, kompromissloser, konfliktsuchender.

Seine Studienzeit in Bonn und Berlin war geprägt von exzessivem Lesen, Vernachlässigung der Pflichtveranstaltungen und heftigen philosophischen Auseinandersetzungen. Marx wandte sich der Philosophie Hegels zu, übernahm aber rasch eine kritische Haltung gegenüber dessen Idealismus. Aus dem Einfluss Hegels erwuchs eine dialektische Denkweise, die Marx später in den Mittelpunkt seiner Geschichts- und Gesellschaftstheorie stellte. Gleichzeitig begann er, sich stärker auf die materielle Seite der Geschichte zu konzentrieren – die ökonomischen Verhältnisse als Antrieb gesellschaftlicher Entwicklung.

Bereits früh zeigte sich in Marx eine radikale Ablehnung bestehender Autoritäten. Diese Haltung war nicht bloß politisch motiviert, sondern auch emotional unterfüttert. Marx misstraute etablierten Ordnungen nicht nur als Theoretiker, sondern offenbar auch aus einem tief verwurzelten Unbehagen gegenüber jeder Form von Hierarchie. Er akzeptierte Autorität selten, auch nicht in persönlichen Beziehungen. Selbst enge Freunde wurden von ihm scharf kritisiert oder fallen gelassen, wenn sie von seiner Linie abwichen. Seine Korrespondenzen belegen ein ausgedehntes Geltungsbedürfnis und ein starkes Sendungsbewusstsein.

Marx zeigte zudem ein auffälliges Maß an Arbeitswut und Disziplinlosigkeit im Wechsel. Über Jahre hinweg verfolgte er seine Studien mit beinahe manischer Intensität, konnte sich aber gleichzeitig nicht zu einem geregelten Leben zwingen. Der Kontrast zwischen geistigem Anspruch und alltäglicher Nachlässigkeit zog sich durch sein ganzes Leben. Friedrich Engels, sein enger Weggefährte und finanzieller Unterstützer, bemerkte in einem Brief: „Marx ist ein Genie – aber mit einem zerstörerischen Zug in seinem Charakter.“ Die finanziellen Probleme der Familie Marx waren teilweise hausgemacht, da er kaum in der Lage war, seine Publikationen in Einkommen zu verwandeln oder sich mit einem bürgerlichen Beruf zu arrangieren.

In seiner Londoner Zeit lebte Marx über Jahre in äußerst prekären Verhältnissen. Die Familie bewohnte eine feuchte, enge Wohnung in der Dean Street im Stadtteil Soho. Die hygienischen Zustände waren miserabel, mehrere Kinder starben früh. Marx klagte in Briefen regelmäßig über Krankheiten, Hautausschläge, Leberbeschwerden und Nervenschmerzen – eine psychosomatische Komponente ist nicht auszuschließen. Zeitzeugen beschrieben ihn als unordentlich, schwer zugänglich, oft gereizt. Die äußere Verwahrlosung stand im Kontrast zur inneren Strenge seiner Theorien.

Trotz seiner ausgreifenden theoretischen Ambitionen entwickelte Marx nie eine konsistente persönliche Ethik. Er forderte Opferbereitschaft und revolutionäre Disziplin, lebte aber selbst oft von den Zuwendungen anderer. Engels finanzierte ihn jahrelang, später half auch Wilhelm Liebknecht mit Druckkostenzuschüssen. Marx hatte einen ausgeprägten Hang zur intellektuellen Dominanz. Seine Artikel und Briefe strotzen vor Abwertungen gegenüber anderen Denkern, selbst wenn sie ihm ideologisch nahestanden. Bruno Bauer, Proudhon, Lassalle – sie alle wurden von Marx öffentlich diskreditiert, oft mit persönlich verletzender Polemik.

Diese Widersprüche machen deutlich, dass Marx nicht aus rein wissenschaftlicher Distanz schrieb. Sein Werk war durchdrungen von einer tiefen politischen Leidenschaft, aber auch von persönlichen Kränkungen, Geltungsdrang und einem kompromisslosen Hang zur Selbstüberhöhung. Die Trennung zwischen dem analytischen Denker und dem agitatorischen Charakter ist kaum möglich. Wer Marx’ Theorien verstehen will, muss diesen psychologischen Kontext berücksichtigen. Sie sind nicht das Ergebnis neutraler Forschung, sondern Ausdruck eines Menschen, der mit der Welt haderte und sie neu gestalten wollte – auf radikale Weise, ohne Rücksicht auf bestehende Bindungen.

Persönliche Abgründe – Körperliche Verwahrlosung, familiäre Konflikte, Abhängigkeiten

Die biografische Dimension Karl Marx’ zeigt nicht nur einen brillanten Theoretiker, sondern auch einen Menschen, der sein persönliches Leben vielfach nicht im Griff hatte. Die Legende vom konsequenten Revolutionär gerät ins Wanken, wenn man die realen Lebensverhältnisse betrachtet, unter denen Marx jahrzehntelang lebte. Dabei geht es nicht um moralische Anklage, sondern um die nüchterne Analyse eines Lebens, das in vielem den Kontrast zwischen radikaler Weltdeutung und privatem Chaos verkörperte.

Die Lebenssituation der Familie Marx im Londoner Exil war über viele Jahre hinweg prekär. Die Wohnung in der Dean Street Nr. 28 war klein, dunkel, schmutzig. Der preußische Polizeispitzel Wilhelm Stieber, der Marx 1853 in London aufsuchte, beschrieb die Räume als „schmutzig, chaotisch, mit ungewaschenem Geschirr und Wäschebergen überall.“ Auch Franz Mehring, einer der ersten marxistischen Biografen, berichtet über die verheerenden Lebensumstände – allerdings im Tonfall verständnisvoller Solidarität. Die hygienischen Verhältnisse führten zu wiederkehrenden Krankheiten. Marx selbst litt unter Furunkeln und Geschwüren, teils so schwer, dass er tagelang nicht sitzen konnte. In seinen Briefen an Engels beklagte er sich regelmäßig über körperliche Schmerzen, insbesondere in der Leberregion, und bat um Geld für Medikamente oder Arztbesuche.

Marx’ Gesundheitszustand war eng mit seinem Lebensstil verknüpft. Alkohol war ein ständiger Begleiter, Schlafmangel und Überarbeitung waren selbstgewählt. Sein Tagesrhythmus war unregelmäßig, seine Ernährung unzureichend. Es gibt Berichte, wonach er in der Bibliothek des British Museum ganze Tage verbrachte, dort aß, rauchte und notierte – ohne Rücksicht auf körperliche Erholung oder familiäre Verpflichtungen. Die Familie war nicht selten sich selbst überlassen. Seine Frau Jenny, Tochter eines preußischen Adligen, ertrug diese Zustände mit einer Mischung aus Resignation und Loyalität. Auch sie litt gesundheitlich, durchlebte mehrere Fehlgeburten, verlor drei der sieben Kinder im Säuglingsalter und musste zusehen, wie sich das familiäre Elend über Jahre nicht besserte.

Die Ehe war geprägt von Nähe und Belastung gleichermaßen. Marx schrieb zwar liebevolle Briefe, doch auch sie trugen den Tonfall eines Besitzanspruchs. Gleichzeitig gibt es Hinweise auf mindestens eine Affäre mit der Haushälterin Helene Demuth, mit der er einen unehelichen Sohn gezeugt haben soll. Das Kind wurde nie offiziell anerkannt, lebte später unter einem anderen Namen. Engels übernahm gegenüber dem Umfeld die Verantwortung für die Vaterschaft, um Marx’ Ruf nicht zu beschädigen – ein Vorgang, der auf einen ausgeprägten Loyalitätscode unter den führenden Marxisten hindeutet, aber auch auf die doppelte Moral, die in solchen Kreisen gepflegt wurde.

Die Abhängigkeit von Friedrich Engels war ein zentrales Element in Marx’ Leben. Engels, selbst wohlhabender Fabrikantensohn und praktizierender Kapitalismuskritiker, war nicht nur Mitstreiter und Ko-Autor, sondern der wichtigste Geldgeber. Er finanzierte Marx über Jahrzehnte hinweg – nicht nur mit kleinen Summen, sondern in einem Ausmaß, das an eine dauerhafte Patronage erinnert. Marx nahm diese Hilfe ohne erkennbare Hemmung an. Zwar beklagte er sich regelmäßig über seine finanzielle Lage, doch ein dauerhafter beruflicher Kompromiss, etwa in Form einer Anstellung, kam für ihn nicht in Frage. Er sah sich nicht als jemand, der sich dem bürgerlichen Erwerbsleben unterordnen müsse – ein Selbstverständnis, das ihn in eine permanente ökonomische Notlage führte, ohne dass er seine Rolle darin hinterfragte.

Auch zu seinen Kindern hatte Marx ein ambivalentes Verhältnis. Zwei seiner Töchter begingen später Suizid, eine davon gemeinsam mit ihrem Ehemann. Die Ursachen lagen sicher auch in den politischen Spannungen und der Überforderung durch das ideologische Familienerbe. Es zeigt sich ein Muster: Die von Marx geforderte totale Umgestaltung der Gesellschaft forderte auch im Privaten Opfer – nicht immer freiwillige. Die emotionale Kälte, mit der Marx mitunter über persönliche Verluste schrieb, lässt auf eine starke intellektuelle Überformung des Gefühlslebens schließen.

Die Kombination aus intellektuellem Hochmut, wirtschaftlicher Abhängigkeit, familiärem Chaos und physischer Vernachlässigung zeichnet das Bild eines Mannes, dessen Ideale sich kaum mit seiner Lebenspraxis deckten. Marx forderte Disziplin, Verzicht und revolutionäre Ernsthaftigkeit – scheiterte aber regelmäßig an vergleichbaren Anforderungen im eigenen Leben. Das ist mehr als eine biografische Fußnote. Es verweist auf eine Diskrepanz zwischen Theorie und gelebter Wirklichkeit, die sich auch in der Geschichte seiner politischen Wirkung widerspiegelt.

Antibürgerliche Haltung und mögliche okkulte Einflüsse

Karl Marx verstand sich in radikaler Abgrenzung zur bürgerlichen Welt. Seine Schriften zeugen nicht nur von ökonomischer Kritik am Kapitalismus, sondern auch von einer tiefen kulturellen Ablehnung der bürgerlichen Lebensform: Eigentum, Familie, Religion, Moral – all das war für ihn Ausdruck einer unterdrückerischen Ordnung, die im Dienste der herrschenden Klasse stand. Marx forderte nicht nur politische Veränderung, sondern einen vollständigen Bruch mit der bisherigen Zivilisation. Diese antibürgerliche Haltung war kein beiläufiges Motiv, sondern Grundstruktur seines Denkens.

Bereits im Kommunistischen Manifest wird diese Stoßrichtung deutlich. Dort heißt es: „Die Bourgeoisie hat die heilige Scheu vor der Familie zerstört.“ Die Ehe wird als ökonomisches Arrangement entlarvt, die Familie als Instrument patriarchaler und ökonomischer Reproduktion gedeutet. Religion galt Marx als „Opium des Volkes“, als ideologische Betäubung, die Leid verklärt und den Status quo legitimiert. Diese Formulierung stammt aus der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1843) und gehört heute zum kanonischen Bestand marxistischer Rhetorik.

Was Marx in seiner Theorie angriff, verachtete er auch persönlich. Sein Verhältnis zur Religion war nicht bloß rational-kritisch, sondern hasserfüllt. In mehreren Gedichten und Fragmenten aus seiner Jugendzeit – verfasst zwischen 1836 und 1838 – finden sich auffällige sprachliche Bilder, die auf eine Faszination für Dunkelheit, Zerstörung und Umkehrung heiliger Symbolik hindeuten. In dem Gedicht Der Spielmann schreibt Marx etwa:

„Dann schleuderte ich meinen treuen DegenIn das schwarze Herz der Welt.Mit einem Fluch auf meinen Lippen,Sank ich in des Schöpfers Schoß.“

Ein anderes, noch radikaleres Gedicht trägt den Titel Der entfesselte Prometheus. Hier inszeniert sich das lyrische Ich als Rebell gegen den Himmel, ein Motiv, das sich bei verschiedenen antitheistischen Autoren des 19. Jahrhunderts findet. Die Figur des Prometheus, der den Göttern das Feuer stiehlt, wird zum Symbol des totalen Widerstands gegen göttliche Ordnung. In einem weiteren Gedicht, Invocation of One in Despair, das Marx auf Englisch verfasste, heißt es:

„I wish to avenge myself against the One who rules above.“