Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Freedom Letters

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Russisch

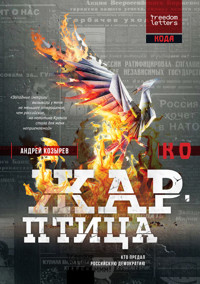

Мемуары первого министра иностранных дел России (1990–1995) Андрея Козырева — честная попытка разобраться, почему Россия-2024 так отличается от той, которую собирались построить российские реформаторы в девяностые. Как получилось, что страна, объявившая себя году демократией западного образца, оказалась через тридцать лет в одном ряду с Ираном и Северной Кореей? Кто в этом виноват? Российская элита, которая не выдержала испытания деньгами и властью? Общество, ностальгирующее по советской империи? Или западные политики, которые не смогли ответить на вызовы и возможности момента? Пытаясь ответить на эти вопросы, Андрей Козырев обнародует остававшееся до сих пор за кадром — разговоры с глазу на глаз с президентом Ельциным, свою сложную дипломатическую игру со Слободаном Милошевичем и Саддамом Хусейном, детали закрытых переговоров Москвы с западными дипломатами, интриги в Кремле, в результате которых Россия не только не вступила в НАТО, но и оказалась её противником номер один. Книга Андрея Козырева — о том, как Россия и Запад упустили шанс на демократическое переустройство постсоветского мира. Но ещё и о том, что этот шанс для России и Запада — не последний.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

№ 100

Андрей Козырев

Жар-птица

Перевод с английского Владимира Знаменского, дополненный автором с учётом событий, случившихся после выхода американского издания, и интересов русскоязычного читателя

Freedom LettersНью-Йорк2024

Посвящается Наталье и Андрею, моим детям

Благодарности

Эта книга не была бы написана, если бы мне не выпала честь работать с людьми, которые определили ход исторических событий. Среди них особенно важными для меня были первый в истории всенародно избранный лидер России Борис Ельцин, российские демократы Геннадий Бурбулис, Сергей Шахрай, Сергей Ковалёв, Виктор Шейнис, мои коллеги по министерству иностранных дел Андрей Колосовский, Галина Сидорова, Георгий Мамедов, Виталий Чуркин, Владимир Лукин. Лидеры и политики других стран: Джордж Буш-старший, Джеймс Бейкер, Дуглас Херд, Франсуа Миттеран, Аллен Жюппе, Ханс-Дитрих Геншер, Клаус Кинкель, Вацлав Гавел, Карл Бильд.

Эти мемуары оставались бы до сих пор кипой листов с записанными в разное время воспоминаниями, если бы не дружеская поддержка, советы и помощь, которые я получил как сотрудник Международного научного центра имени Вудро Вильсона в Вашингтоне. Я благодарен Институту Кеннана и его директору Мэтью Рожански, глубокому исследователю России, а также его сотрудникам. Моя особая признательность Джозефу Дризену, чья редактура и умные советы были незаменимы при завершении работы над рукописью. За годы сотрудничества мы с Мэтью Рожански и Джо Дризеном стали близкими друзьями.

Дружба и сотрудничество с Херманом Перчнером-младшим, президентом Американского совета по внешней политике (АСВП/AFPC), и с его коллегами помогли мне лучше понять историю российско-американских отношений.

И, конечно, глубокая благодарность двум женщинам, которые так много для меня значат, — моей бывшей (в то время) жене Ирине Козыревой и моей нынешней жене Елене Козыревой.

* * *

В этой книге я часто цитирую себя и других. Эти цитаты являются изложением моих разговоров, как я их запомнил, и не должны считаться дословным воспроизведением.

Введение

Вопрос жизни и смерти

Это было в декабре 1991 года. Из охотничьего домика в Беловежской пуще мне предстояло совершить телефонный звонок, который должен был изменить жизни миллионов людей. Подробность, которая сегодня может показаться удивительной: в моём распоряжении не было ничего, кроме обычной проводной линии для связи с державой, которую большинство моих соотечественников десятилетиями считали главным врагом. Глядя на густой сосновый лес за окном, я понимал, что меня сначала соединят с Белым домом в Вашингтоне, а затем и с самим президентом Соединённых Штатов Джорджем Бушем. У меня было две важных новости для него. Первая: его бывшего противника в холодной войне, Советского Союза, больше нет, а на его месте теперь двенадцать независимых государств. И вторая новость: только Россия унаследует и будет контролировать советский ракетно-ядерный потенциал, который даже сегодня мог бы уничтожить Америку.

В тот момент я мог только догадываться, как это изменит мир. Советские люди моего поколения постоянно чувствовали, что цивилизация находится на грани полного уничтожения. За время холодной войны Советский Союз и противостоящий ему Запад добились такого равенства ядерных арсеналов, что ситуация оценивалась термином «гарантированное взаимное уничтожение» (англ. — mutual assured destruction). Аббревиатура для этого термина — MAD (англ. — безумный) — полностью соответствовала его смыслу.

Тогда, в 1991 году, да и в последующие несколько лет я очень надеялся, что мир отойдёт от края пропасти. Но, к сожалению, спустя тридцать три года можно сказать, что ядерное безумие MAD по-прежнему угрожает нашей цивилизации. Россия, заняв место СССР, вновь проводит политику конфронтации с Западом и остаётся опасным игроком на международной арене.

Рождение новой — демократической — России, как казалось, обещало мировому сообществу новое светлое будущее и конец холодной войны. По крайней мере, это было моей мечтой. Как первый министр иностранных дел демократической России я видел свой долг в том, чтобы мечта стала реальностью. Ради этого и работал.

Некоторые критики впоследствии упрекали меня в наивности. Но на самом деле я не был наивен. Просто сопротивление реакционных сил оказалось сильнее нас. Об этом, собственно, и пойдёт речь в этой книге. Есть знаменитая сказка про Жар-птицу, которая принесёт счастье тому, кто её поймает. Но на пути к счастью надо пройти через тяжелейшие испытания. Я с самого начала чувствовал, что гнался за Жар-птицей. И не раскаиваюсь. Ведь лёгкого пути просто не было и не будет.

Сегодня трудно даже поверить, насколько многообещающими были первые контакты между Соединёнными Штатами и демократической Россией. Президенты Джордж Буш и Борис Ельцин всего через месяц после рождения нового государства подписали декларацию, в которой говорилось: «Россия и Соединённые Штаты не рассматривают друг друга как потенциальных противников. Отныне отношения будут строиться на основе дружбы и партнёрства». В документе прямо указывалось на основу такой перемены: «общая приверженность демократии и экономической свободе».

Продвижение вперёд шло стремительно — на следующей встрече 16–17 июня 1992 года президенты договорились сократить стратегические ядерные арсеналы почти на две трети. Согласованные сторонами сокращения всерьёз уменьшили российское превосходство в тяжёлых ракетах наземного базирования и резко сократили американский перевес в ракетах морского базирования и стратегических бомбардировщиках. Эти прорывные решения были закреплены в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), подписанном двумя президентами в январе 1993 года. Договор СНВ-1, напомню, был подписан за два года до этого президентами Бушем-старшим и Михаилом Горбачёвым.

Для Соединённых Штатов с этого начались десятилетия процветания, чему в значительной мере способствовали «дивиденды мира», полученные с окончанием холодной войны. Однако Россию ждала другая участь. При переходе от советской системы к капитализму россиянам пришлось пережить много экономических и внутриполитических потрясений.

Сегодня Россия навязывает миру новую холодную войну. Российская агрессия в Украине, из-за которой от Москвы отвернулся весь цивилизованный мир, самое очевидное тому подтверждение.

Но и до февраля 2022 года действия России на международной арене последовательно отбрасывали страну в прошлое. Военная операция в Грузии, аннексия Крыма и военные действия в Донбассе, поддержка режима Асада, провокации в мировом киберпространстве… При этом все президенты США с конца девяностых начинали свой срок с намерением улучшить отношения с Россией, которая при этом продолжала вести себя вызывающе. Когда они покидали свой пост, отношения оказывались даже хуже, чем они были в начале.

Как мы пришли к такому положению вещей? Американцы и русские справедливо задают себе вопрос: что случилось и есть ли надежда на то, что отношения улучшатся в предстоящие месяцы и годы? В этой книге я попытаюсь ответить на эти вопросы.

Находясь на своём посту, я был свидетелем первых признаков нараставшей враждебности российской бюрократии по отношению к новому российскому порядку (или беспорядку, каким он часто тогда казался). Как министр иностранных дел я был убеждён, что жёсткое противодействие демократическим реформам и прозападной внешней политике связаны между собой и неудача одной из них приведёт к неудаче обеих. Время подтвердило моё предположение.

Несмотря на всё, что произошло впоследствии, я и сегодня верю в слова, обращённые мной к более чем миллиону моих соотечественников, вышедших на улицы в августе 1991 года в знак протеста против путчистов:

«Я убеждён, что демократическая Россия должна стать таким же естественным союзником демократической Америки, каким её врагом был тоталитарный Советский Союз».

Обычный советский мальчик

Я родился не в России, а в Бельгии, и всю жизнь расплачивался за это случайное обстоятельство. Моё место рождения — Брюссель, штаб-квартира НАТО, часто вызывало подозрения в советские годы, что осложняло мне жизнь. А дело в том, что мой отец, Владимир Михайлович Козырев, два года (с 1949 по 1951) работал инженером в советском торговом представительстве в Бельгии. Через три месяца после моего рождения наша семья вернулась в Москву, где я и вырос. Бельгию я снова увидел только в сорокалетнем возрасте.

Историю моей семьи можно считать советским ответом на американскую мечту. Мой отец был десятым ребёнком в крестьянской семье. Выжившие четверо братьев и сестра один за другим уехали из деревни в Москву, получили образование, нашли в городе работу. Братья сделали карьеру: двое дослужились до полковников Советской армии, один — до должности главного инженера на крупном оборонном предприятии в Свердловске. И братья, и сестра отца, как и он, были членами партии.

Мама, Евгения Михайловна, была учительницей и тоже членом партии. Только уже во взрослом возрасте я сообразил, что день её рождения, 24 декабря, совпадает с рождественским сочельником. В нашей семье Рождество не праздновали. Ни 25 декабря, ни 7 января. Пасха отмечалась, но только как возможность собрать гостей на традиционные праздничные блюда. Мама прекрасно их готовила.

Подавая на стол, она обычно с благодарностью вспоминала свою покойную бабушку, которая научила её этим рецептам и передала кулинарную традицию. Только позднее я смог оценить ироническую особенность этой культурной преемственности: получалось, что у начала православного обычая стояла девочка из провинциальной еврейской семьи. Но тогда это для меня ничего не значило. Никакой связи с иудаизмом, как и с православием, у меня не было. В детстве я не слышал ни про синагогу, ни про Тору.

Во всех моих официальных документах, от свидетельства о рождении до паспорта (в Советском Союзе в нём указывалась национальность наряду с гражданством), я, как и мои родители, числился русским. Но по наследству мне достался типичный еврейский нос. Так что со времён детских драк я слышал среди прочих оскорблений в свой адрес: «еврей».

Примерно в то же время, когда я узнал о своих еврейских корнях, я осознал тот факт, что быть даже наполовину евреем в Советском Союзе непросто. И хотя большинство русских не антисемиты, я был убеждён, что мой нос должен ограничить размах моих амбиций. Надо сказать, что мои стартовые возможности в СССР и без еврейских корней были не слишком благоприятными. Родители никогда не входили в советскую пархозноменклатуру. Между тем я хотел поступить в едва ли не самый элитный в то время вуз — Московский государственный институт международных отношений. Шансов попасть туда прямо со школьной скамьи у меня, в отличие от отпрысков советских начальников, не было. Несколько легче было поступить абитуриенту с рабочей биографией — для таких даже в МГИМО была особая квота.

Вот почему после средней школы я пошёл работать наладчиком на крупный завод. Одновременно участвовал, как тогда говорили, в общественной работе. Это тоже повышало шансы на поступление. Впрочем, моя общественная работа не была формальной и доставляла мне удовольствие. Мы ставили смешные сценки и показывали их на конкурсах художественной самодеятельности. В результате я получил рекомендацию в МГИМО.

Спустя пять лет я окончил институт с отличием и с помощью отца одного из моих сокурсников был принят на работу в министерство иностранных дел СССР.

У большинства моих коллег были высокопоставленные родственники, и поначалу они опережали меня в карьерном росте. Я надеялся, что моя кандидатская диссертация, посвящённая созданию механизма принятия решений в Организации Объединённых Наций, поможет мне занять более высокую должность. Наконец мне представилась возможность проявить себя на совещании коллегии МИД, куда меня вызвали подменить заболевшего секретаря коллегии, и сказали сидеть тише воды, ниже травы. Заседание проводил сам министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. Мои коллеги, делавшие записи передо мной, ужасно мучились, потому что уже очень немолодой и больной Громыко говорил отрывочными предложениями, из которых трудно было составить связанный текст. Просматривая свои записи, я решил, что единственно правильный путь — выбрать ключевые слова и построить на их основе высказывания, которые будут соответствовать тому, что должно быть сказано советским министром в соответствии с политикой партии. Это понравилось. Но на коллегии должны были присутствовать гораздо более высокопоставленные сотрудники. И моя карьера стала расти как на дрожжах.

Мне удалось вступить в партию в двадцать лет, ещё в институте, — я очень этим гордился, главным образом потому, что мои старшие товарищи за меня проголосовали.

Разрыв с коммунизмом

Мои первые впечатления от «вражеской державы» относятся к осени 1975 года. Я был направлен на работу в советское представительство ООН в Нью-Йорке в качестве младшего сотрудника. Я сразу влюбился в этот город и использовал любую возможность, чтобы свободно побродить по улицам, разглядывая небоскрёбы, витрины магазинов, машины… Иногда заходил в недорогие китайские ресторанчики. Всё это казалось роскошью в сравнении с серой и скудной жизнью в СССР.

Скоро я понял, что эта «роскошь» была доступна не только «горстке богатых капиталистов», как нас убеждали в Советском Союзе, а большинству американцев. А бедные и бездомные, которых регулярно показывали по советскому ТВ, составляли в США ничтожное меньшинство. Было очевидно, что даже средние американцы имели такой уровень жизни, о котором большинству советских людей не приходилось и мечтать. Оказалось, капитализм имеет колоссальные экономические преимущества перед социализмом, что прямо противоречило тому, чему меня учили в Советском Союзе, — это стало для меня шоком и откровением.

Однажды весенним воскресным утром я купил в книжном магазине роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Устроился на солнечной скамейке в Центральном парке и начал читать. Просидел там до темноты. А потом… оставил книгу на скамейке, так как боялся брать её с собой в советскую миссию, где я жил. Как известно, Пастернак не смог издать свой роман в СССР и переправил рукопись на Запад.

Книга взволновала меня. И честно говоря, я не сразу понял, почему она была запрещена в Советском Союзе, а её автор подвергся настоящей травле. Никакого антикоммунизма в романе я не обнаружил. Этот вопрос не давал мне покоя несколько дней. И только потом я понял, что преступление Пастернака состояло в том, что его книга воспевала личную свободу и право человека на независимость от государства. Этого писателю простить, конечно, не могли.

Так, постепенно, я растерял все иллюзии относительно политического устройства, при котором жили советские люди. Я знал, что не могу стать перебежчиком. И не из верности системе, а потому, что такой шаг разрушил бы жизнь моих родственников на родине. Вместо этого я превратился в так называемого внутреннего диссидента, отвергающего советскую систему, но никогда не выступающего открыто. Я всегда восхищался Андреем Сахаровым и немногими другими открытыми диссидентами, но чувствовал, что не могу стать с ними рядом, потому что бороться с системой, по моему убеждению, было безнадёжно.

Горбачёв и перестройка

Когда Михаил Горбачёв пришёл к власти в 1985 году и начал перестройку, реформы поначалу касались только экономики. По сути, это была попытка улучшить советскую плановую систему с помощью рыночных инструментов. Мне показалось, что это значило не больше, чем открыть окно в душной комнате. Я глубоко сомневался, что в дальней перспективе он серьёзно намерен бросить вызов системе и изменить её.

Скоро стало ясно, что Горбачёв хотел и обновить советскую систему, и понизить уровень её конфронтации с Западом, что позволило бы повысить шансы СССР в экономическом соревновании. Состояние экономики в стране неуклонно ухудшалось, и она стала сильно зависеть от экспорта на Запад сырой нефти и других минеральных ресурсов. Страна была не в состоянии прокормить себя, и в 1984 году импорт зерна с Запада, который увеличивался с конца 70-х, побил все рекорды. В то же самое время государственный долг резко вырос, и поддерживать колоссальные расходы на оборону становилось всё тяжелее. Когда Горбачёв встретил сопротивление советской бюрократии, он прибегнул к наиболее опасному для неё оружию — гласности, открытой дискуссии, и приоткрыл «железный занавес». Я думаю, он сам был искренне удивлён результатом. Оружие, которое он применил против своих противников внутри советской системы, оказалось смертельным для самой этой системы. Коммунизм просто не мог существовать без тотального контроля, основанного на устрашении.

Так как Горбачёв хотел стать уважаемым мировым лидером, в министерстве иностранных дел была создана специальная группа для отслеживания реакции в мире, в частности в Соединённых Штатах, на нововведения советского лидера во внутренней и внешней политике и информирования Кремля. Команду возглавлял мой начальник Владимир Петровский, и я входил в её состав. Вместе с парой молодых коллег мы старались писать наши доклады с максимальной прямотой и честностью (насколько это могло позволить наше осторожное начальство). Мы неоднократно писали, что одного ослабления напряжённости с Западом недостаточно. Хрущёв и Брежнев тоже пытались это сделать, но их усилия всегда подрывались неприглядными действиями КГБ.

Горбачёву предстояло доказать, что его перестройка касается политики не только внешней, но и внутренней.

Когда началась подготовка важнейшего выступления Горбачёва на Генеральной Ассамблее ООН, назначенного на 26 сентября 1989 года, наша группа предложила, чтобы он поддержал Декларацию ООН по правам человека, которая провозглашала в числе прочего принцип свободы слова. Мы считали, что это могло стать ключевым моментом в речи советского лидера. Но главный партийный идеолог и соратник Горбачёва Егор Лигачёв зарубил наше предложение. Нам передали, что он назвал его очередной «формулировочной диверсией».

Однако на этом подковерная борьба не закончилась. Ситуацию переломил министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, которому удалось убедить Горбачёва включить слова о поддержке Декларации в своё обращение к ООН. Шеварднадзе, как и Лигачёв, был назначенцем Горбачёва, но оппонентом Лигачёва в политбюро. За пышную седую шевелюру и замечательную способность лавировать среди партийных бюрократов, проводя политику разрядки с Западом, его за глаза называли «белым лисом».

К свободе слова мы вернулись при подготовке следующего доклада Горбачёву. Мы отметили, что упоминание Декларации было встречено на Западе с одобрением, но не без сомнения. Давление на прессу продолжалось. К нашему удивлению, Горбачёв согласился публично поддержать принцип свободы слова и ограничить цензуру. Мы были воодушевлены: слова, произнесённые советским лидером за океаном, теперь должны были превратиться в дела в нашей собственной стране. Но мы, конечно, понимали, что Лигачёв и его товарищи постараются ограничить применение провозглашённых Горбачёвым свобод.

Присоединяюсь к демократической оппозиции

Летом 1989 года я написал статью, в которой предложил сотрудничество с Западной Европой и Соединёнными Штатами вместо поддержки стран-изгоев, например, диктаторского сирийского режима на Ближнем Востоке. Вышедшая в журнале «Международная жизнь» статья получила отклик, а затем была перепечатана в The Washington Post и других крупных изданиях по всему миру. Это принесло мне первое признание на международной арене.

Статья предсказуемо привлекла внимание моего начальства и вызвала острую критику со стороны крупных партийных чиновников дома и зарубежных «товарищей», особенно на Кубе и в Югославии. Министр иностранных дел Шеварднадзе наперекор им назначил меня главой престижного управления международных организаций МИД СССР. Я был самым молодым начальником управления, и передо мной открывалось светлое будущее в министерстве иностранных дел Советского Союза.

Но летом 1990 года Борис Ельцин победил на выборах народных депутатов СССР от Москвы и скоро стал председателем Верховного Совета РСФСР. Вокруг него формировалась команда демократически настроенных политиков. Как только я это понял, я стал добиваться назначения министром иностранных дел Российской Федерации. Тогда это был скорее декоративный пост, без реальной власти и ответственности, обычно на него распоряжением министра иностранных дел СССР назначался какой-нибудь посол преклонного возраста перед выходом на пенсию. Но после избрания Ельцина это назначение перешло в компетенцию Верховного Совета РСФСР.

Позднее Ельцин рассказал мне, что выбор предстояло сделать из нескольких кандидатов, включая Анатолия Адамишина и моего начальника Владимира Петровского, уважаемых и способных дипломатов. Вначале он рассматривал меня в качестве заместителя одного из них. Однако группа демократически настроенных депутатов настояла на включении моей кандидатуры в список для прямого голосования на октябрьской сессии 1990 года. Главный посыл моего выступления перед депутатами и суть ответов на многочисленные вопросы состояли в том, что мы должны продвигать реформы. Это совпадало с убеждениями большинства моих слушателей. В отличие от курса Советского Союза на ограниченное сближение с Европой и США, я прямо заявил о потенциальном союзе с наиболее развитыми странами Запада и равноправных отношениях с Китаем, Японией и другими соседними странами, что могло бы создать благоприятные условия для внутреннего социально-экономического развития. Мои ответы, должно быть, произвели впечатление на депутатов, и я получил большинство голосов. Добившись назначения на пост министра иностранных дел РСФСР, я вошёл в ельцинскую команду реформаторов.

Поначалу Ельцин присматривался ко мне, держал на расстоянии. Думаю, я завоевал его доверие, только когда организовал его успешный визит в Прагу летом 1991 года. Его предыдущие зарубежные поездки, включая довольно скандальное посещение Соединённых Штатов в 1990 году, складывались до тех пор не очень удачно. В ходе того визита в США Ельцин провёл слишком много времени со знаменитым американским «Джеком Дэниелсом», за что подвергся резкой критике в прессе. Поэтому он буквально пришёл в ужас, когда президент Вацлав Гавел предложил ему прогуляться в знаменитую пражскую пивную, где он некогда любил посидеть со своими товарищами-диссидентами. Убеждая Ельцина принять приглашение, я чуть не лишился своей должности. Я заверил его, что приглашение Гавела — это не намёк на любовь Бориса Николаевича к выпивке, а глубоко символичный жест доверия российскому лидеру. Президент последовал моему совету просто ограничить выпивку и хорошо провёл время в пивной. Через несколько дней я смог показать ему вырезки из газет, в которых эпизод с посещением пивной оценивался весьма положительно.

Поездка в Прагу оказалась важным делом, однако события, развернувшиеся позже тем летом, стали намного более важными для страны и всего мира.

Часть перваяРоссия против Советского Союза.1991

Глава 1.Путч. Советские танки против российского Белого дома

Будем сопротивляться

Девятнадцатое августа 1991 года. Обычное утро. Одна неожиданность: вместо утренней разговорной программы по всем телеканалам идёт балет «Лебединое озеро». Тот самый, который традиционно предварял в эфире сообщения о смерти советских руководителей. С 1982 года — трижды. Те, кто в этот ранний час оказался перед телевизором, сразу поняли: в стране что-то происходит.

Михаил Горбачёв в свои шестьдесят выглядел слишком здоровым, чтобы последовать за предшественниками — Брежневым, Андроповым и Черненко. Тогда что же? Ответ дали экстренные выпуски новостей. Диктор объявил, что Горбачёв заболел и находится на даче в крымском Форосе. Власть перешла к новому советскому руководству — Государственному комитету по чрезвычайному положению, члены которого обещали «советским трудящимся» восстановить социалистический «закон и порядок».

Во время этого объявления я был уже в машине на пути в город с госдачи, находившейся в пятнадцати километрах от Москвы, в Архангельском. Президент России Борис Ельцин занимал дом неподалёку от меня, здесь же жили другие российские руководители. Этот посёлок служил неформальным местом встреч для команды российского президента и членов его правительства. По пути я заметил признаки необычной активности на местном посту ГАИ. Рядом с постом стояли бронетранспортёры, автоматчики и люди в серых плащах, в которых безошибочно можно было определить сотрудников КГБ.

Ого! Какие контрастные чувства в одно серое утро понедельника, отметил я про себя. Сначала восхищение — «Лебединое озеро», русская классика во всей красе. Теперь страх — советская репрессивная машина во всей силе. Какие сияющие вершины и зияющие бездны…

«Едем дальше или разворачиваемся?» — спросил меня побледневший водитель. Я понимал, что он чувствовал, и постарался говорить предельно спокойно: «Поехали, нет проблем». И тут же понял, что мы едем по обычному маршруту к маленькому обшарпанному особняку министерства иностранных дел Российской Федерации, который находился вдали от Белого дома, где размещалось российское правительство и Верховный Совет. Я попросил водителя изменить маршрут и ехать в Белый дом. Не было сомнений, что главные события будут разворачиваться именно там.

Подъехав на Краснопресненскую набережную около 8:30 утра, я, как обычно, дружески поддразнил молодого милиционера у входа: «Привет, командир! Что у тебя сегодня в кобуре на завтрак?» Он ответил неожиданно серьёзно: «Сегодня пистолет. Нам надо вас охранять». Милиционеров было совсем немного, и надежды на то, что они способны защитить нас, конечно, не было.

В пустом здании я встретил председателя парламентского комитета по законодательству Сергея Шахрая. С иронической усмешкой он поздравил меня с тем, что государственный переворот, которого мы ожидали от сторонников жёсткой линии уже почти десять месяцев, произошёл, и, разумеется, мы к нему оказались не готовы.

— Ты говоришь «переворот», — ответил я. — А я бы сказал — просто новое советское руководство.

Действительно, все путчисты занимали руководящие должности. Во главе ГКЧП стоял вице-президент Геннадий Янаев, предложенный на эту должность самим президентом СССР Михаилом Горбачёвым и под его давлением одобренный депутатами только при повторном голосовании. Кроме Янаева, членами ГКЧП были премьер-министр СССР Валентин Павлов и главы важнейших советских силовых ведомств: председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов и министр внутренних дел Борис Пуго.

— Мы должны потребовать публичного выступления Горбачёва, как бы он ни был болен. Если он не может этого сделать, пусть врачи обнародуют диагноз. Иначе это переворот! — не согласился со мной Шахрай. — Сейчас я позвоню Ельцину. Он на даче с несколькими помощниками. Они работают над заявлением с осуждением переворота. Посоветую ему вернуться в Москву. Будем надеяться, что его, как и нас, никто не остановит. Ты что предлагаешь?

— Я думаю, моему министерству надо обзвонить западные посольства и средства массовой информации и попросить их представителей прибыть сюда, скажем, к 10:30. К этому времени Ельцин будет либо в Белом доме, либо под арестом. В любом случае мир должен услышать от нас, что происходит.

Шахрай позвонил на дачу Ельцина и поговорил с Геннадием Бурбулисом, в то время ближайшим помощником российского президента. Наши предложения были одобрены. Я немедленно перезвонил в своё министерство и с удовлетворением обнаружил, что все ключевые сотрудники на месте и готовы выполнить свою работу без долгих объяснений. Штат министерства был невелик — около шестидесяти человек. Союзное министерство иностранных дел располагало тысячами дипломатов и служащих, которые тоже делали свою работу, но только для наших политических противников.

К десяти часам в здании на Краснопресненской набережной собрались все российские руководители. Удивительно, но никого из них на пути в Белый дом не задержали. В том числе президента России Бориса Ельцина.

По предложению Геннадия Бурбулиса мы направились в его кабинет на встречу с группой сторонников из числа политиков-демократов. Их возглавлял академик Юрий Рыжов, известный физик и искренний сторонник демократических реформ в России. Рыжов был ярким человеком. Позднее Ельцин предлагал ему пост премьер-министра, Рыжов отказался. Но через некоторое время согласился стать послом России во Франции, где много лет прекрасно работал. А тогда, 19 августа 1991 года, Юрий Алексеевич просто пришёл в пустой Белый дом и обзвонил своих единомышленников. В результате собралось не менее тридцати учёных, юристов, журналистов. К вечеру к нам присоединился и всемирно известный виолончелист Мстислав Ростропович, который срочно прилетел из-за границы в Москву. Тот факт, что рядом оказались такие выдающиеся люди, был очень важен для нас. Они верили в нашу правоту и нашу победу. Мы не имели права обмануть их надежды.

Другой момент, который отпечатался в памяти, — разговор в кабинете вице-президента России Александра Руцкого. Руцкой был человеком военным, неудивительно, что мы застали его за проверкой пистолета. Он сказал, что берёт на себя оборону Белого дома. Я помнил, как многих демократов удивил выбор Ельцина в пользу Руцкого. Полковник, герой афганской войны, с весьма смутными политическими взглядами. Но в дни путча Руцкой вёл себя очень достойно. Чего не скажешь о его поведении в дальнейшем. Амбиции и дешёвый популизм в конце концов превратили его в противника президента и привели в лагерь коммунистов и национал-патриотов.

Не могу не добавить, что Руцкой, как и другой советский генерал, Леонид Ивашов, в 1991-м тоже резко критиковавший меня за прозападную политику, в 2023 году открыто выступил против военной операции в Украине. При всех спорах с ними я всегда в душе предполагал, что у обоих есть некий, хоть и во многом по-советски превратно понимаемый, но искренний патриотизм. И теперь рад, что не ошибся.

После Руцкого я зашёл в кабинет премьер-министра России Ивана Силаева. Бывший министр авиапромышленности СССР, он был для Ельцина и его команды компромиссной фигурой. Верховный Совет одобрил его после того, как более последовательные кандидаты-демократы, включая Шахрая, были отвергнуты. Можно было предположить, что Силаев не захочет рисковать. Тем не менее в то августовское утро он осудил путч, а правительство единогласно одобрило соответствующую резолюцию. Большинство российских министров были людьми Силаева, и его позиция имела для них решающее значение. Правда, на следующий день Силаев неожиданно покинул Белый дом, сославшись на семейные обстоятельства.

Подъехал председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов. Как и Руцкой, он в скором будущем из сторонника Ельцина превратился в его непримиримого оппонента, но в тот момент Хасбулатов был с нами. Он публично осудил путч и не покидал Белый дом до нашей победы.

Несмотря на то, что руководство России проявило такое единство, я понимал, что шансов в силовом противостоянии у нас очень мало. Ни президент Российской Федерации, ни её правительство, ни парламент не обладали никакой властью. Силовики подчинялись союзному руководству. А у нас был только моральный авторитет.

Между танками и лимузинами

Из окна кабинета Силаева я наблюдал, как сверкающие «мерседесы» и БМВ, бывшие тогда ещё редкостью в Москве, подвозили западных дипломатов и журналистов ко входу в Белый дом. Сначала мне показалось странным, что все они подъезжают с правой от меня стороны. Я посмотрел налево и всё понял. По мосту через Москву-реку медленно ползли колонной по одному боевые танки. До этого москвичи видели их только в дни военных парадов по случаю государственных праздников. Контраст между лакированным блеском чисто вымытых лимузинов и этими запылёнными чудовищами выглядел символичным. Он как будто бы олицетворял выбор, который до сих пор стоит перед Россией: идти вперёд к демократии западного типа или вернуться назад к милитаристскому авторитаризму.

В комнату вбежал охранник: «Пожалуйста, возьмите автоматы на складе!» Силаев отреагировал мгновенно: «Нет! У нас будет другое оружие. Мы выйдем к прессе и расскажем правду о происходящем».

По пути к залу пресс-конференций кто-то вспомнил старую шутку о человеке, который звонит в КГБ, чтобы заявить: его улетевший попугай говорит исключительно от своего имени. Никто не засмеялся — слишком велико было напряжение. Зал оказался почти полон. Войдя в него, я увидел дипломатов из западных стран. Польша, Венгрия и другие центрально- и восточноевропейские государства, до недавнего времени находившиеся в сфере советского влияния, были представлены послами. Память о том, как советские танки подавляли демократические революции в их собственных странах, ещё была свежа, они быстрее остальных поняли остроту ситуации и поспешили выразить нам поддержку.

Ельцин зачитал заявление, осуждающее путч и призывающее к возвращению Михаила Горбачёва. Потом он обратился к нам с вопросом: как могло случиться, что заговорщики ввели танки в Москву, но не помешали ему провести пресс-конференцию? Ответ был единодушен: путчисты не посмели применить силу против первого в истории всенародно избранного лидера России спустя всего два месяца после выборов.

Последовали вопросы журналистов. Через некоторое время Ельцин попросил меня продолжить без него и вышел. Позже CNN и другие мировые новостные агентства передали видео — Ельцин пожимает руки солдатам, взбирается на танк и зачитывает обращение российского руководства. Фотография российского президента, стоящего на броне танка, была опубликована в СМИ по всему миру и стала символом гражданского сопротивления диктатуре.

В это же время небольшие, но быстро растущие группы стали собираться вокруг Белого дома, чтобы нас поддержать. За несколько часов они полностью окружили здание живой стеной. Мы ощущали растущую поддержку общества. Однако танки не уходили, и правительственное здание оставалось в осаде. Машины не могли подъехать к зданию или выехать из него. Мы понимали, что одержать победу будет нелегко, по верили, что шанс у нас есть.

Лидеры советских республик хранили молчание. Исключением были главы Литвы, Латвии и Эстонии, которые обратились к Западу за защитой и признанием их суверенитета. Однако крупнейшие столицы Запада явно не торопились и были очень осторожны в комментариях.

Ельцин предпринял шаги, которые должны были застраховать нас на случай трагического развития событий. Он направил своего старого друга Олега Лобова в Свердловск (ныне Екатеринбург), где они когда-то вместе работали в обкоме партии, чтобы подготовить резервную площадку для правительства, на случай если заговорщики вытеснят нас из Москвы. Лобов должен был возглавить правительство в изгнании.

Я был отправлен в Европу с поручением представлять позицию законного президента и правительства Российской Федерации за пределами страны. В документе, который я получил перед поездкой, не было упоминания о правительстве в изгнании, потому что это могло быть использовано против нас, если бы мы были задержаны до пересечения советской границы. Я предлагал, чтобы поехал председатель парламентского комитета по международным делам Владимир Лукин. Как депутат Верховного Совета он мог рассчитывать на неприкосновенность и гарантированно доехать до аэропорта и пересечь границу. Однако кто-то, кажется Шахрай, сказал Ельцину: по принятому в международных делах обычаю министр иностранных дел мог без специальных полномочий объявить о создании правительства в изгнании в случае свержения законной власти в его стране.

«Скажите официальным лицам и прессе, что президент Российской Федерации наделил вас всеми необходимыми полномочиями, чтобы объявить о создании правительства в изгнании, — напутствовал меня Ельцин перед отъездом. — Так эти безумцы будут знать, что даже если они убьют меня, борьба продолжится».

Я ответил, что доверие президента — честь для меня. И добавил, что не думаю, что мы дойдём до необходимости говорить о правительстве в изгнании. При этом я понимал, что такое предуведомление будет полезным. Я собирался сделать это конфиденциально, чтобы не появились сомнения в нашей победе. Все, включая преступников в Кремле, должны почувствовать нашу решимость вернуть Горбачёва и отдать под суд путчистов. Ельцин согласился.

В разговоре с Ельциным я упомянул Горбачёва, прекрасно сознавая возможную реакцию, и поэтому почти не удивился эмоциональному ответу президента.

— Я знаю, что Горбачёв вам нравится больше, чем я. Мне не раз говорили об этом. Но не забывайте, что вы едете в качестве посланника президента и правительства Российской Федерации. Почему мы всё время должны призывать к возвращению Горбачёва? Это Шахрай начал. И я согласился упомянуть Горбачёва на пресс-конференции. Но людям нет до него дела. Они поддерживают президента России.

— Согласен. И мы с Шахраем тоже не питаем иллюзий по поводу Горбачёва, — сказал я. — Мы все знаем разницу между ним и первым всенародно избранным президентом России. Однако на Западе многие доверяют Горбачёву. Мы должны призвать к возвращению Горбачёва и выступить как защитники закона. Это обеспечит нам международную поддержку.

— Возможно, вы правы. Сначала надо разбить заговорщиков, а затем сделать так, чтобы Горбачёв не смог их или таких же клоунов, как они, снова назначить, — Ельцин был погружён в свои мысли и разговаривал как бы сам с собой.

— Я восхищаюсь вашим мужеством, Борис Николаевич, — сказал я ему на прощание. Он встал, и мы обнялись. «Нужный человек оказался в нужном месте и в нужное время, чтобы изменить историю», — подумал я, выходя из кабинета.

«Поддержите нас»

Пока я ждал машину, чтоб добраться до аэропорта, я позвонил своему другу Аллену Вейнстейну, тогда президенту вашингтонского Центра за демократию (позднее он стал Архивариусом Соединённых Штатов, то есть главой Национального управления архивов и документации). Я описал ему ситуацию в России, а он рассказал о несколько растерянной реакции Запада.

Аллен предложил мне написать комментарий для мировых СМИ. Я согласился. За пятнадцать минут мы прямо по телефону набросали главные тезисы, надеясь, что нас не разъединят. На основе этих набросков Вейнстейн написал статью, и утром 21 августа она вышла в качестве редакционной в The Washington Post. Это было первое прямое обращение из мятежного российского Белого дома к американской публике. Заголовок говорил сам за себя: «Поддержите нас».

Около полуночи я покинул Белый дом. У меня в памяти осталась поразившая мое воображение картина. На площади собрались десятки тысяч людей, внешне атмосфера была скорее весёлая, чем тревожная. Парни и девушки в джинсах Made in USA смешались со своими ровесниками в военной форме, стоявшими у танков. Гражданские угощали военных бутербродами, иногда они вместе пели песни. При этом все думали о том, что будет дальше. Военные ждали приказа и не знали, каким он окажется. Гражданские не знали, рискнут ли люди в погонах открыть огонь, если получат такой приказ. А если рискнут? Несмотря на внешнее спокойствие, воздух был наэлектризован.

Я позвонил домой, жена Ирина сказала, что наша одиннадцатилетняя дочь Наташа переночует у одноклассницы. Её родители сами предложили убежище, догадываясь, в какой опасности находится моя семья. Той ночью я понял, за каких людей мы боремся.

Мой друг и помощник, молодой дипломат Андрей Шкурко отвёз меня в Шереметьево на личной машине. По дороге мы прикидывали, как мне избежать ареста в аэропорту. Московские гэбэшники, решили мы, будут действовать по простой схеме. Раз мне как министру положено проходить через вип-зал, значит, там меня и будут ждать. И скорее всего, они решат, что лечу я в Лондон — я был уверен, что они прослушивали наши телефонные разговоры с британским посольством. Но на самом деле я летел в Париж, так как билетов в Лондон не было. И в вип-зал я не пошёл, встал в очередь на обычную регистрацию. Наш расчёт оказался верным. Гэбэшники меня так и не вычислили — об этом мне позже рассказали коллеги из министерства иностранных дел СССР.

Несмотря на то, что моя виза и направление вылета не совпадали, пограничники беспрепятственно пропустили меня на паспортном контроле — похоже, они были за нас. Во всяком случае мне так показалось, и я всегда буду вспоминать их с признательностью. Революция начинается, когда люди в форме чувствуют то же, что и все остальные. Это единство и делает радикальные перемены возможными.

Не успел я занять своё кресло в самолёте, как ко мне подошла стюардесса и тихо сказала: «Вы российский министр? Мы узнали вас. Вы летите в командировку? Мы так и подумали. Добро пожаловать!» В течение трёх часов полёта меня обслуживали по-королевски.

Когда началась подготовка к посадке, уже сам командир экипажа подошёл ко мне и спросил, встречает ли меня кто-нибудь у трапа самолёта. Я оценил скрытое значение этого вопроса, который несведущему человеку мог бы показаться простой вежливостью. Но я-то знал, что согласно международному праву, воздушное судно является территорией «страны флага», то есть той страны, где оно зарегистрировано. Пока я не перешагну порог самолёта, я буду находиться на территории Советского Союза. Поэтому гипотетически советские агенты (особенно обладающие дипломатическими паспортами) могли бы войти и удерживать меня в салоне в качестве заложника, не допуская ко мне французских представителей и требуя моего возвращения обратным рейсом. Примерно так они поступали, когда пытались помешать советским перебежчикам.

Видимо, и командир слышал о подобной тактике. Я сказал ему, что определённо не рассчитываю встречаться с советскими представителями в Париже, тем более у выхода из самолёта. Но буду рад, если меня встретят французские официальные лица, как это принято в случае визитов на высоком уровне. «Хорошо, — понял мой замысел командир. — В таком случае мы не откроем дверь, пока французские официальные лица не подойдут к порогу. Если появится кто-то другой, думаю, могут возникнуть технические проблемы с этой дверью. Знаете, её давно уже пора отремонтировать. Не беспокойтесь, мы всё сделаем, как надо». И опять я подумал, что путч, да и вся советская система, были обречены.

Когда мы приземлились, сотрудник протокола французского МИДа вместе с группой людей, очевидно охраной, встретил меня прямо у дверей лайнера. С тех пор они неотступно сопровождали меня.

Французы помогали во всём: от организации встреч с послами США и некоторых других стран до проведения пресс-конференций. Однако беседы, проведённые во французском МИДе, меня скорее разочаровали. Я чувствовал, что мои собеседники морально и эмоционально на моей стороне, но официально они занимали уклончивую позицию. Это меня не удивило. Отправляясь в Париж, я не питал иллюзий, понимая, что Запад, несмотря на симпатии к российским демократам, поведёт себя осторожно. Судьба России будет решаться в России, а не в США или Франции.

Французы честно признались мне, что пока они ведут переговоры со мной, в соседней комнате находится пара высокопоставленных советских дипломатов. И та делегация представляет совершенно отличную от моей оценку событий, разворачивающихся в Москве.

— Собственно, вы их всех знаете, господин Козырев. Возглавляет их ваш бывший начальник Владимир Петровский, — сказал мне один из французских коллег. Я считал Петровского своим учителем и высоко ценил его профессионализм. «Неужели он отказался от своих принципов ради карьеры?» — подумал я. И почувствовал тошноту. То же самое чувство я испытал через много лет, когда мои бывшие заместители и друзья Сергей Лавров и Виталий Чуркин, один в качестве министра иностранных дел и другой как представитель России в ООН, стали защищать российское вторжение в Украину.

— Хотите встретиться с советскими коллегами или предпочитаете подождать здесь ещё минуту-другую, пока они пройдут по коридору? — продолжил француз.

— Пожалуй, я лучше выпью ещё одну чашечку кофе и подожду, пока они уйдут, — сказал я. Француз понимающе кивнул:

— Похоже, это единственный пункт, по которому вы, русские, пока пришли к согласию.

Я понял, что Петровский и компания тоже предпочитают не сталкиваться со мной.

Советские спецслужбы обошлись без дипломатии. Как только я приехал в свой отель (это был Hôtel de Crillon на площади Согласия), мне позвонили. Намеренно изменённый голос напомнил мне, что у КГБ длинные руки даже в Париже, а тем более в Москве, где оставалась моя семья. Последнее замечание заставило меня вздрогнуть.

Это была ночь на 21 августа. В Москве все с напряжением ждали штурма Белого дома. Военные подтянули свежие подразделения, защитники Белого дома готовились к сопротивлению. Всё происходящее транслировало CNN и другие мировые телеканалы. Я всю ночь смотрел трансляцию и комментировал события в прямом эфире из офиса BBC в Париже.

В какой-то момент я сказал, что происходящее в Москве очень похоже на события в Вильнюсе в январе того же года. Тогда советские военные, подавляя выступления демократических сил, захватили телевизионную башню, погибли люди… Я воспользовался эфиром, чтобы сказать: мировое сообщество должно немедленно признать независимость балтийских государств. Мой призыв был только отчасти эмоциональной реакцией в критический момент. На самом деле курс на уважение независимости балтийский республик был важной частью политики Ельцина. За последние восемь месяцев он и члены его правительства не раз встречалось с новыми демократическими властями этих республик и поддерживали их.

В марте министр иностранных дел Эстонии (позднее её первый президент) Леннарт Мери приезжал в Москву, и мы подписали декларацию о дружественных отношениях между Российской и Эстонской республиками. Подобные соглашения были также достигнуты с Латвией и Литвой. Все документы включали обязательства балтийских республик защищать права русского меньшинства в своих странах. Подписав их, Россия первой установила официальные отношения с этими государствами, которые в 1940 году были оккупированы СССР согласно условиям заключённого им с фашистской Германией так называемого пакта Молотова — Риббентропа..

Я понимал, что мои публичные комментарии — часть важной работы, которую мне поручено выполнять. Но наблюдать со стороны за событиями в Москве было невероятно трудно. Тем не менее я верил, что моя миссия помогает российским демократам выстоять в борьбе с ГКЧП.

Естественно, я не только комментировал ситуацию для СМИ. Мы встретились с министром иностранных дел Франции Роланом Дюма, а потом и с президентом страны Франсуа Миттераном. Разговор с Миттераном был непростым. Я уже знал, что президент Франции фактически признал ГКЧП. Не поддержал, но отнёсся к путчу как к неизбежности, видимо, опираясь на свои представления о русском народе как о покорном любой жёсткой руке. В начале разговора Миттеран показался мне холодным и немного высокомерным. Но потом разговор стал более дружелюбным. Надо сказать, что вскоре президент Франции признался в прессе, что был рад провалу путча. После этой встречи мы с Франсуа Миттераном встречались не раз, и у меня была возможность оценить его глубокий интерес к российской истории и заинтересованность в контактах с Россией. К сожалению, у Бориса Ельцина отношения с Миттераном складывались непросто. Они были слишком разными. Французский президент был изысканным интеллектуалом, а российский — народным лидером, не чуждым популизма. Понять друг друга им было трудно.

В Париже я также встретился с послом Соединённых Штатов и получил приглашение выступить на встрече министров иностранных дел НАТО, намеченной на 23 августа в Брюсселе.

А потом мне позвонил друг из российского Белого дома и сообщил, что путч провалился. Надо ли описывать чувства, которые в этот момент переполняли меня? Это была наша победа. Вечером я вылетел в столицу Бельгии. Таким оказался мой второй визит в город, где я родился. Несмотря на плотный график, хозяева любезно показали мне больницу, где рожала моя мама.

Перед отъездом я встретился с бельгийским министром иностранных дел, а затем и с государственным секретарём США Джеймсом Бейкером. На следующее утро газеты вышли с большой фотографией, на которой мы обнимаемся и улыбаемся, позируя перед камерами. Бейкер высоко поднимает руку со знаком победы. На меня произвело большое впечатление знание Бейкером советских общественно-экономических проблем и его искреннее желание помочь нам в их решении. Я предложил развивать новое партнёрство между Россией и Америкой. Что до будущего Советского Союза, оно, сказал я, теперь зависит от двух вещей. Первое — от желания Горбачёва порвать со своими друзьями-коммунистами. И второе — от способности Горбачёва и Ельцина подняться над своими амбициями и вместе работать над проведением политических и экономических реформ. Я не верил, что всё это возможно, но с Бейкером своими опасениями делиться не стал.

Как бы там ни было, нам выпал уникальный исторический шанс.

Граждане свободного мира

Прилетев в Москву, я сразу же отправился на многотысячный митинг на Манежной. Выступающие один за другим призывали к решительным реформам — единственной надёжной гарантии от возврата к прошлому. Меня подтолкнули к микрофону. К тому времени в моей жизни уже был некоторый опыт выступления на митингах, но ничего подобного мне испытывать не приходилось. Когда ты видишь сотни тысяч лиц, обращённых к тебе, трудно формулировать мысли. Не менее трудно контролировать свой голос, чтобы не кричать, но быть услышанным. Я понял, что от меня, как и от других ораторов, ждали выступления о прекрасном будущем, а не о текущем моменте.

«Граждане свободного мира! Сегодня мы заслужили право называть себя так. Мы только что отразили грубую попытку вернуть нас назад в унизительное положение за железным занавесом. Больше нет и никогда не будет свободного мира где-то там снаружи и другого мира здесь внутри. Мы научимся жить в том же свободном мире, где живут другие. Во внешней политике демократическая Россия должна стать таким же естественным союзником демократических Соединённых Штатов и других западных стран, каким их естественным врагом был Советский Союз. Ясно, что потребуется время и тяжёлый труд, чтобы воплотить такой образ новой России. Но мы должны держаться своего курса и не предавать свои принципы».

Буря аплодисментов встречала каждую мою фразу.

После митинга я прошёл несколько кварталов до парковки в сопровождении западных и восточноевропейских послов и нескольких журналистов, которые тоже были на митинге. Они хотели знать, что реально сможет сделать российское руководство. Горбачёв оставался президентом Советского Союза, и союзное министерство иностранных дел по-прежнему подчинялось ему. А значит, правительства других стран будут вынуждены работать в партнёрстве с ними. Дипломаты и журналисты ждали моих комментариев.

— Теперь, — сказал я, выдавая желаемое за действительное, — Горбачёв и Ельцин будут работать вместе, и президентские команды последуют их примеру.

После митинга я поспешил в Белый дом, в кабинет Ельцина. Он поднялся со своего кресла в дальнем конце кабинета и обнял меня.

— Я говорил вам, что ждать недолго, — сказал он. И быстро перешёл к делу, — нам необходимо обдумать сильные ходы, чтобы закрепить наше лидерство во внешней политике.

— Если речь о сильных ходах, думаю, есть один...

Тут Ельцин быстро поднял руку, и на его лице появилось хитрое выражение: — Я знаю, что вы собираетесь предложить. В Париже вы говорили о полном признании балтийских государств.

— Вы читаете мои мысли…

— Некоторые внешнеполитические эксперты, — продолжил он, стараясь выглядеть сурово, но на самом деле с удовольствием, — полагают, что это было с вашей стороны слишком — обещать такое, не посоветовавшись с президентом.

— Я просто выразил своё мнение, зная, что у российского президента, в отличие от советского, хватит силы, чтобы совершить такой шаг.

«Хорошенькое дело, — подумал я. — Эти „некоторые внешнеполитические эксперты“ опять за своё. Теперь они докладывают обо мне, представляя мои действия как поспешные и обвиняя меня в нарушении субординации». Я понимал, что истинной мишенью оппонентов была моя прозападная политика, которую они хотели изменить, избавившись от меня.

— А сейчас, Андрей Владимирович, — наставительно произнёс Ельцин, — делайте то, что вам велит президент. Через час я жду в этом кабинете представителей трёх прибалтийских республик, — он сделал паузу, чтобы насладиться произведённым эффектом. — Да, я пригласил их, чтобы объявить об официальном признании Российской Федерацией этих республик в качестве независимых государств. Пожалуйста, подготовьте всё необходимое и возвращайтесь вместе с ними.

В этот момент я его просто обожал. Тут же бросился звонить своему заместителю Андрею Колосовскому. Андрей был моим полным единомышленником. Он, вслед за мной, отказался от перспективной карьеры в союзном МИДе и присоединился к команде Ельцина. Когда начался путч, он находился в отпуске за границей и, несмотря на мои рекомендации сидеть тихо, вернулся в Москву первым же рейсом 19 августа.

— Привет, шеф! — услышал я голос Андрея за спиной, как только взялся за телефонную трубку.

— Привет! Есть хорошая новость. Ты удивишься, когда узнаешь, какое поручение я только что получил от президента.

— Как раз хотел вам сообщить, что поручение, о котором вы говорите, было выполнено минуту назад. Проекты указов президента Российской Федерации об официальном признании трёх балтийских государств находятся в этой папке. Представители Литвы, Латвии и Эстонии ждут в приёмной. СМИ готовы запечатлеть это историческое событие.

Андрей отличался не только твёрдыми принципами, но и отличным чувством юмора.

Приглашённые гости догадались: предстоит нечто очень важное. Мы вместе с ними вошли в кабинет. Ельцин встал и жестом предложил нам с Андреем встать рядом с ним. Голос его звучал торжественно:

— Высокие представители, я пригласил вас сегодня, чтобы объявить, что президент Российской Федерации принял решение официально признать Литву, Латвию и Эстонию суверенными и независимыми государствами. Сейчас я подпишу соответствующие указы и вручу вам копии.

Он вернулся за стол и медленно подписал каждую страницу. Ему была свойственна привычка подписывать указы на месте в присутствии официальных лиц и журналистов — медленно и торжественно. Поставив подпись, он поднял и показал всем свою авторучку.

— Этой ручкой я подписывал указы и документы во время путча. Сейчас я подписываю ей документы о признании независимости ваших стран. Можете оценить символичность этого, — заявил Ельцин. Он хорошо чувствовал моменты высокого драматизма и любил играть на сцене истории. В этот момент у него это хорошо получилось, и я восхищался им.

Последовала торжественная и эмоциональная церемония. Один за другим представители балтийских государств говорили об исторической важности этого решения для построения демократического общества с равными правами для всех своих граждан — независимо от национальности.

— Как этот акт признания повлияет на позицию Михаила Горбачёва? — спросил латвийский дипломат.

— Если у него есть мозги, он немедленно последует нашему примеру. В противном случае Советский Союз опять окажется в хвосте событий, — резко ответил Ельцин.

В последующие несколько дней признания независимости балтийских государств пошли лавиной. Руководители бывших советских республик один за другим выступали с официальными заявлениями. Советский Союз сделал это только через две недели, 8 сентября 1991 года.

Двадцать третьего августа президент СССР и всё ещё генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв выступил на встрече с народными депутатами России. В ходе обсуждения Борис Ельцин сказал ему, что подписал указ «О приостановке деятельности компартии РСФСР». Горбачёв в своей привычной манере попытался уйти от этой темы, Ельцин настаивал. В результате он был вынужден поддержать приостановку деятельности компартии до выяснения её роли в подготовке путча. Депутаты стоя аплодировали президенту России.

Через два дня я был приглашён в кабинет премьер-министра на короткое заседание правительства. Почти все министры получили новые поручения. Некоторые должны были заменить своих советских коллег, поддержавших путч и потерявших свои посты. Некоторым, включая меня, были указаны новые адреса для размещения офисов и персонала.

Министерство иностранных дел Российской Федерации переводилось в здание на Старой площади, которое до недавнего времени занимал международный отдел ЦК КПСС. На входе милиционеры сурово попросили меня показать документы, но, увидев их, радостно приветствовали. Переезд в здание ЦК КПСС придавал мне новые силы, но было в этом что-то сюрреалистичное. Для многих поколений советских граждан это огромное серое здание недалеко от Кремля ассоциировалось со всевластием партии. Неудивительно, что все, кто входили в эти двери, испытывали дрожь. Теперь я ходил по пустым коридорам и кабинетам. Ещё недавно сверхсекретные документы валялись буквально под ногами, превращённые в мусор ветром истории. Более семидесяти лет советская власть тратила сотни миллионов долларов, предпринимая огромные усилия для поддержки революционных движений по всему миру. Наверное, когда-то некоторые из большевистских лидеров искренне верили, что помогают «пролетариату» в борьбе за свободу и равенство. Однако сначала Сталин, а затем и его наследники цинично использовали коммунистические партии и революционеров по всему миру как послушную им пятую колонну в глобальной конфронтации с Западом. Одни из этих организаций усилиями Москвы превращались в террористические группировки, другие были такими с самого начала.

Я хорошо знал это место, потому что провёл здесь шесть месяцев как стажёр на последнем курсе института. Я был переводчиком с английского, испанского и португальского языков у «братских» коммунистов, в основном пожилых функционеров. Исключением были гости из бывших португальских колоний — Анголы, Мозамбика и Гвинеи-Бисау. Большинство из них были молодыми и горячими, они недавно вышли из боёв и искренне боролись за освобождение своих стран от колонизаторов. Мне тогда нравилось, что в этой справедливой борьбе они рассчитывали на нашу помощь.

Для меня, студента МГИМО, стажировка в международном отделе ЦК, конечно, была престижной. В отличие от многих моих однокурсников, детей партийных функционеров, которые предпочитали проходить практику в советских посольствах в западных странах. В течение нескольких месяцев после путча я не раз проводил экскурсии по прежде недоступным кабинетам Старой площади. И надо признать, получал от этого особое удовольствие.

Вскоре после путча президент Ельцин исчез из публичного поля. У меня тоже не было к нему доступа. Мне это казалось странным, пока один из личных помощников президента, который работал с ним уже несколько лет, не сказал, чтобы я не беспокоился. Для Ельцина, объяснил он, это обычная модель поведения — он впадал в депрессию после выплеска энергии во время кризиса. Позднее президент сообщил прессе, что берёт отпуск и проведёт его в Сочи.

Вернувшись в Кремль, российский президент некоторое время по-прежнему избегал публичной активности. Похоже, у него, как и у Горбачёва, не было ясного видения того, что необходимо сделать для окончательного демонтажа советской системы. Одно стало ясно — эти два человека не могли работать вместе. Оба были слишком увлечены борьбой друг с другом.

После провала августовского путча я не питал иллюзий относительно ближайшего будущего. Было очевидно, что демократия вряд ли легко придёт на смену рухнувшему коммунистическому режиму. Горбачёв оказался не способен возглавить реформы, но и Ельцин явно терял темп. На смену общественному подъёму пришло разочарование.

Одной из центральных проблем оставалась реформа КГБ. Ключевые кадры комитета уже давно отбросили коммунистическую идеологию как бесполезный анахронизм. На самом деле многие в организации мечтали избавиться от партийной опеки. Чекисты были готовы сменить красный коммунистический флаг на российский триколор и даже принять некоторые рыночные и либеральные реформы, но только при одном условии: закулисный контроль за всем, что происходит в стране, должен остаться в их руках.

Однажды я спросил Ельцина, почему в последний день путча он остановил тысячи протестующих, собиравшихся взять штурмом главное здание КГБ, и заблокировал российских демократов, которые хотели по примеру Восточной Европы демонтировать тайную полицию и провести люстрацию.

Он ответил:

— КГБ — единственная работающая структура, оставшаяся от старого режима. Конечно, она была преступна, как и все остальные. Но, если бы мы её разрушили, могли бы получить полный хаос.

У меня было противоположное мнение, но я промолчал.

Вспоминаю и о других разговорах вскоре после путча. Один из советских диссидентов, отсидевший пять лет в колонии, пришёл ко мне, чтобы поделиться своей тревогой.

— Ельцин, — сказал мой гость, — был достаточно хорош, чтобы выступить против путча. Но он не разогнал КГБ, и это о многом говорит. Когда он получит реальную власть, он не воспользуется ей для построения демократических и рыночных институтов, необходимых для преобразования страны. Поэтому вы — Шахрай, Бурбулис, другие молодые люди в российском руководстве, — должны выдвинуть нового лидера и потребовать отставки Ельцина.

— Для меня это слишком большая задача, — дипломатично ответил я. По сути, это было предложение нового, пусть и более мягкого, переворота. Я не мог его поддержать, хотя разделял сомнения моего собеседника в отношении Ельцина и его опасения относительно КГБ.

Второй разговор был с моей матерью. У неё случился сердечный приступ в день путча, и я хотел подбодрить её, уверяя, что благодаря победе над ГКЧП уже многое достигнуто:

— Страна уже никогда не будет таким же тоталитарным монолитом, каким она была на протяжении семидесяти лет. Есть хороший шанс превратить её в современное общество.

У неё были сомнения:

— Ты всегда жил в мире иллюзий. Да, были какие-то надежды после путча, что дела пойдут лучше. Но они быстро исчезают. Не раз уже эта страна отвергала перемены и тех, кто их защищал. Просто слишком многие из тех, кто сегодня у власти, хотят сохранить её любой ценой. А обычные люди подвержены инерции: они привыкли бояться всего нового.

— Поверь мне, — продолжала она, — Ельцин плоть от плоти и тех и других, и в этом секрет его сохранения у власти до сих пор и его выживания в будущем. Я знаю этот тип с юности, когда сама была партийной активисткой. Его программа очень далека от твоей и таких же, как ты. Он просто использует вас в борьбе за власть и скоро выбросит вон. А я вижу, что ты не повернёшь назад. Поэтому будь осторожен и помни о своей семье.

Я вспоминаю оба эти разговора каждый август в годовщину поражения ГКЧП.

Российская пресса и сегодня отмечает годовщину путча, но всё более сдержанно и скептически. Все путчисты были амнистированы в феврале 1994 года постановлением государственной думы. Член ГКЧП Василий Стародубцев впоследствии стал губернатором Тульской области. Главу КГБ Владимира Крючкова можно было видеть во время инаугурации президента Путина...

Иногда я спрашиваю себя, выступил бы я против путча в августе 1991 года, если бы мог предвидеть будущее. Без сомнения, да. Победа над путчистами стала высочайшей точкой морального и политического подъёма граждан моей страны. Она показала демократический потенциал общества и создала тем самым важный прецедент. Через несколько месяцев была поставлена точка в истории СССР. На постсоветском пространстве возникли новые независимые государства. На пути к демократии их ждали серьёзные испытания. Не все с ними справились.

Глава 2.Новая Россия рождалась в борьбе

После поражения путча президент СССР и его правительство стали быстро терять власть. И напротив, полномочия лидеров новых независимых государств становились всё более обширными. Советское государство разваливалось на глазах, порождая огромную неопределённость, риски и возможности, что ставило политиков перед тяжёлым, а иногда и судьбоносным выбором. Я понимал всю сложность ситуации и теоретически мог бы отстраниться от проблем, которые возникали в отношениях между постсоветскими республиками. Тем более что до декабря 1991 года советское руководство оставалось легитимным. Но я считал, что взаимоотношения России с новыми независимыми государствами очень важны. И как министр иностранных дел России серьёзно занимался ими. Для меня было очень важно, чтобы процесс установления новых отношений между Россией и другими республиками (неважно, выберут ли они объединение с Россией или независимость) был мирным, дружественным и основанным на международном праве.

Границы

Одной из причин путча, как известно, было недовольство «ястребов» проектом нового Союзного договора, который главы республик и президент СССР должны были подписать 20 августа 1991 года. Заговорщики считали, что проект подрывает центральную власть и ставит под угрозу их карьеры. Но в результате путчисты сами разрушили и то и другое. Фактически это они окончательно похоронили Советский Союз.

Уже до попытки переворота правительства пятнадцати республик обладали в глазах населения намного большей легитимностью, чем центральная власть Горбачёва. Прямые всенародные выборы депутатов, а позже и президентов, прошли в республиках в 1990–1991 годах. Между тем сам Горбачёв так и не рискнул пройти через процедуру прямых выборов. Он был избран президентом на съезде народных депутатов СССР, что, конечно, сильно ударило по репутации. Особенно на фоне всенародной избирательной кампании Бориса Ельцина.

Процесс обретения независимости начал набирать обороты ещё до путча, а после него стал необратимым. Декларация о государственном суверенитете Российской Республики была почти единогласно одобрена Съездом народных депутатов РФ в июне 1990 года. Однако за этим видимым единством скрывались серьёзные политические противоречия, которые в дальнейшем не раз раскалывали российскую власть.

Демократически ориентированные депутаты составляли в высшем законодательном органе России — съезде — около пятидесяти процентов. Они голосовали за принятие документа о суверенитете, чтобы покончить с властью Коммунистической партии, учредить частную собственность и свободу слова. То есть сделать всё то, чего не смог сделать Горбачёв и его правительство. Мы считали, что, если наши реформы будут успешными, Россия сможет увлечь за собой и остальные республики. В результате удастся сохранить союз республик на новой демократической основе.

Коммунисты и националисты, в свою очередь, видели в декларации о суверенитете ступеньку к возрождению «великой России». По их мнению, Российская Федерация должна была вернуть себе территории, исторически принадлежавшие Российской империи, а также некоторые новые земли, ныне плотно населённые этническими русскими. Полуостров Крым, переданный Украинской Советской Социалистической Республике центральными властями в 1954 году, отвечал обоим этим критериям и был первым в списке притязаний националистов. Популярность в России таких идей больше всего отпугивала постсоветские государства и удерживала их от вступления в новый союз.

Демократы доказывали, что опасность имперских амбиций ярко подтверждалась событиями в Югославии, которая, как и Советский Союз, была многонациональным социалистическим государством. Правительство Милошевича в Белграде выбрало путь грубого насилия для осуществления своей мечты о замене коммунистической Югославии «Великой Сербией», спровоцировав кровавые войны со своими соседями. К тому времени, когда нам надо было решать, как поступать при распаде Советского Союза, болезненный урок был очевиден. Меня, например, не отпускал югославский кошмар, и я поклялся, что он не повторится в России.

Большинство сторонников Ельцина, как и я, хотели мирно превратить Советский Союз в свободную федерацию (как Соединённые Штаты или Германия) или жёсткую конфедерацию (как Швейцария или ОАЭ), сохранив единое государство. Российская Федерация должна была играть решающую роль в этом процессе, но только как объединитель равных участников — primus inter pares, — ясно и решительно отказавшись от любых имперских амбиций. Однако такая возможность оказалась под угрозой уже в начале сентября 1991 года после неудачного публичного комментария одного из членов команды Бориса Ельцина.

Пресс-секретарь президента России Павел Вощанов заявил в одном из интервью, что нерусские республики, провозгласившие независимость, столкнутся с мощными требованиями россиян изменить границы в пользу России. Как только я узнал об этом, спешно послал Ельцину служебную записку, указывая, что не только границы между советскими республиками, но фактически все существующие в мире границы были проведены произвольно. Но это не может быть поводом к их пересмотру. Миллионы людей, не только русских, но и украинцев, и казахов, и людей других национальностей жили и живут на обширных территориях по соседству со «своими» республиками. Безупречную границу, которая удовлетворила бы все этнические общности, провести невозможно. Споры по поводу территориальных претензий автоматически приведут к конфликту и войне. Мы должны подтвердить свою верность принципу нерушимости границ, закреплённому в Заключительном Акте, подписанном в 1975 году в Хельсинки всеми европейскими странами, а также Соединёнными Штатами и Канадой. Советский Союз тоже подписал этот документ, и любой его преемник должен выполнять его обязательства. Решение нужно было принять раз и навсегда: ящик Пандоры ни при каких обстоятельствах открывать нельзя. Идея в той или иной ситуации поддержать территориальные претензии одной бывшей советской республики к другой, — писал я президенту, — должна быть исключена из нашей политики.

Ущерб от имперского заявления пресс-секретаря президента нарастал с каждым часом, проходившим без официального опровержения со стороны российской власти. Поэтому, говорилось в моей записке, министерство иностранных дел Российской Федерации выпустит официальный пресс-релиз с разъяснением: заявление Вощанова не представляет позицию России, а отражает только его личную точку зрения, российский президент и правительство твёрдо придерживаются принципов Хельсинкского акта в целом и принципа нерушимости границ в частности.