5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Skipper Claus macht mit seiner Familien-Crew und Motorboot DODI wieder die Ostsee unsicher. Wie immer verspricht auch dieser Törn außergewöhnlich spannend zu werden, denn schon unterwegs begegnet dem Freizeitkapitän Geheimnisvolles: Ein Phantom streift nachts durch das beschauliche Hafenstädtchen Bad Bederkesa, doch bleibt unserer wackeren DODI-Crew nicht die Zeit, sich intensiv darum zu kümmern. Die Lösung dieses Rätsels wird auf die Heimreise vertagt. An der Ostsee trifft man in Damp die Freunde von der Otterndorfer Segelyacht Beers und von da an geht es richtig rund. Turbulente nächtliche Abenteuer und eine unheimliche Sturmfahrt begleiten die beiden Yachten auf ihrem Weg zu den Wikingertagen nach Schleswig. Skipper Claus beginnt zu ahnen, dass sein Verdacht, von den Wikingern abzustammen, gar nicht so abwegig ist. In Haithabu findet er seine Wurzeln und begibt sich auf die Jagd nach Thors Hammer, die ihn durch die halbe dänische Südsee führt und ihr Ende in einer dramatischen Seeschlacht findet. Was aber ist mit dem Phantom? Wie ist es in diese Geschichte verwickelt? Auf Skipper Claus und seine Frauen-Crew wartet noch eine große Überraschung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 252

Ähnliche

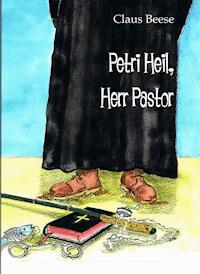

Claus Beese

Bei Thor und Odin

DODI auf der Spur der Wikinger

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Zum Buch

Truppenappell in Fishtown

Auf die Ausrüstung kommt es an

Das Phantom von Bederkesa

Der Schatzjäger

Käpten Holzbrei und der Wikinger

Wikingers Disco-Night

Sturm auf der Schlei

Kurs Schleswig

Wikingergene

Das Drachenschiff

Haithabu

Die Jagd beginnt

Wo ein Wikinger, da auch ein Pirat

Badetage

Bügelfaltes Rache

„Undskyld, har du en Hammer?“

Der Himmelhund von Årø-Sund

Der Piratenauflauf

Meuterei auf der DODI

Die Wikingerschlacht

Dorschfest in Sonderburg

Kallis Fischrezepte

Thors Gruß

Chaos im Kurort

Der Kreis schließt sich

Der Schatz des Grafen

Daheim

Weitere Bücher vom Autor

Impressum neobooks

Zum Buch

Texte Claus Beese

www.claus-beese.de

Illustrationen Lothar Liesmann

www.zeichner-liesmann.de

Truppenappell in Fishtown

Ich liebe es, wenn Pläne funktionieren und Dinge reibungslos vonstatten gehen. Und genau so stelle ich mir einen Urlaubsbeginn vor: An Bord gehen, Leinen loswerfen und weg! Kein Telefon, keine Termine, kein Stress – nur Familie, das Boot und ich, der Skipper. So sollte es sein. Je länger ich jedoch darüber nachdachte, umso weniger war mir klar, wie ich unter diesen Umständen die nächsten vier Wochen überstehen sollte. Meine Familie hingegen war der Meinung, dass ich den Urlaub mehr als nötig hatte und dringend ausspannen musste. So

beschloss ich, die Antrittsfahrt in den Urlaub und das Wetter, das nicht schöner hätte sein können, zu genießen. Die Sonne strahlte von einem hellblauen Himmel herab, eine leichte Brise kräuselte von See her die Oberfläche des Flusses, reichte jedoch bei weitem nicht aus, um einen der Seefahrt adäquaten Wellengang zu erzeugen. Die einzigen Wellen, die weit hinter uns leise ans Ufer rauschten, waren die, die unser Familiendampfer selber durch seine flotte Fahrt im feuchten Element erzeugte.

Blexen-Reede, das Warterevier der Frachter in der Unterweser, lag hinter uns. Das Boot zog seine Bahn nunmehr fast quer über den Fluss, der Fahrrinne folgend, die hier wegen des vorgelagerten Watts ebenfalls die Flussseite wechselte. Mit dem letzten Rest des Ebbstroms eilte DODI den beiden Leuchtfeuern entgegen, die an der Einfahrt zum Vorhafen des Fischereihafens standen und gleichzeitig die Mündung der Geeste, einem aus dem Hinterland zwischen Weser und Elbe kommenden Flüsschens, markierten. Unser schmucker Kajütkreuzer schlüpfte durch die schmale Öffnung in der Kaimauer und wir fanden uns beinahe mutterseelenallein im sonst oftmals turbulent belebten Vorhafen wieder. Heute kamen uns weder die Autofähre noch das Lotsenversetzboot in die Quere und DODI glitt ungehindert mit gedrosselter Fahrt in die Geestemündung hinein. Mit etwas mehr als Standgas schob sie sich an den voll belegten Gästestegen vorbei und erreichte die schwimmende Anlage der neu angelegten Stadt-Marina.

»Du weißt doch wohl noch, dass Du mich zum Fischessen eingeladen hast?«, ertönte die leicht erhobene Stimme meiner Admiralität, die mir sagte, dass, wenn ich es jetzt wagte, einfach weiterzufahren ohne hier anzulegen und mein Versprechen einzulösen, es durchaus zu ernsteren Komplikationen kommen könnte. Zwar waren die Zeiten der Standgerichte vorbei, auch gab es in dem zivilisierten Teil dieser Welt keine Erschießungskommandos mehr, aber wer wollte es sich schon mit seiner Bestfrau an Bord verderben, wo doch heutzutage geschultes Personal so schwer zu bekommen war? Also nahm ich erst mal Gas weg, ließ das Schiff langsam am Steg vorbei gleiten und hielt Ausschau nach einem freien Platz.

Es war nicht immer leicht, es allen recht zu machen, auch wenn man sich noch so sehr bemühte, kam es mir in den Sinn, als sich die Stimme unseres weiblichen Nachwuchses, hier an Bord im Rang eines Leichtmatrosen, meldete.

»Gestern gab’s schon Fischstäbchen, und da wollt ihr heute schon wieder Fisch essen? Mensch, mir wachsen ja Flossen«, maulte unser Moses, und ich schaute interessiert an meiner Tochter herab.

»Könnte ganz hübsch aussehen, du solltest allerdings aufpassen, dass du nicht auch noch Schuppen bekommst!«, meinte ich mit leichtem Spott und unsere Tochter, auch kurz Torti genannt, trollte sich beleidigt aufs Achterdeck, um die Leinen und Fender klarzumachen.

Als meine beiden Deckmatrosen das Schiff klar zum Manöver meldeten, gab ich gefühlvoll Gas und manövrierte das Boot an den Schlengel heran. Freundliche Skipper nahmen die Leinen entgegen und wenig später waren wir fest.

»Zoo am Meer!« »Shoppen!« »Log-Buch!« »Schifffahrtsmuseum!« »Fisch essen!« »Nautik-Shop!« »McDonalds!« »Stadtbummel!« »Hafenmeister!« »Auswandererhaus!« »Eisdiele!«

Ist es nicht schön, wenn drei Leute sich so einig sind? Der Urlaub kann gar nicht lang genug sein, um alle Programm-Punkte auch wirklich abhaken zu können. Wir schafften es bis in die Innenstadt, bummelten durch das Columbus-Center und fanden schließlich, was ich gar nicht gesucht hatte: einen gemütlichen Eissalon, in dem es tolle Eisbecher gab. Logisch, dass meine beiden Meerjungfrauen da nicht widerstehen konnten. Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich mir eigentlich nichts aus Eis mache. Es ist zu süß und zu kalt, und meistens wird einem nach der dritten Portion schlecht. Als ich nach dem obligatorischen Banana-Split auch noch den Malaga-Becher vernichtet hatte, fühlte ich mich bereits so gesättigt, dass an eine Fortsetzung der Exkursion zum Zoo am Meer und den Hafen mit den alten Schiffen nicht mehr zu denken war. Die weiblichen Mitglieder meiner Crew griffen sich also wieder ihre Taschen und Tüten, die sich in beängstigendem Maße während des Stadtbummels so angesammelt hatten, und wir verließen unter dem leisen Ächzen der beiden Kaufwütigen, die unter der Last nun erst richtig zu schwitzen begannen, den Eissalon.

»Mille Gracie! Arrivederci!«, verabschiedete uns der freundliche Italiener mit breitem Lachen und rieb sich wegen des gerade getätigten guten Umsatzes die Hände. Ich hingegen war angesichts der unverschämt hohen Rechnung der Meinung, gerade die Existenz einer ganzen Mafia-Familie für die nächsten drei Jahre gesichert zu haben.

»Alles herhören!«, kommandierte ich, als wir vor der Tür des „Paten-Etablissements“ standen. »In unserer Reisekasse ist schon jetzt die galoppierende Schwindsucht ausgebrochen! Wenn wir so weitermachen, wird das ein sehr kurzer Urlaub!«

»Spaßverderber!« »Miesmacher!« »Geizkragen!« »Erbsenzähler!« - waren noch die freundlichsten Worte, die ich darauf hin zu hören bekam. Während ich noch voller Entsetzen über das Gehörte mit weit aufgerissenen Augen dastand und meine meuternde Crew anstarrte, griff mir mein Nachwuchs bereits in die Hosentasche und förderte mein Portemonnaie zu Tage, aus welchem sich meine mir Angetraute die Bankkarte angelte. Da wir gerade vor dem Geldautomaten einer Sparkasse standen, brauchte sie sich nur umzudrehen und wenig später hielt sie triumphierend ein Bündel Scheine in der Hand. Das Geld wanderte in die Börse meiner besseren Hälfte, die Bankkarte zurück in mein Portemonnaie, das man mir Gütigerweise wieder zurück in die Hosentasche schob.

»So macht man das!«, belehrte mich der erwachsene Teil meiner mich in den Ruin treibenden Mannschaft und klopfte mir gönnerhaft auf die Schulter.

»Das ist Raub!«, stellte ich ächzend fest und kämpfte mannhaft gegen den beginnenden Nervenzusammenbruch an. Ich ahnte, dass ich nicht wirklich etwas Sinnvolles gegen diese hochkriminelle Tat unternehmen konnte. Rief ich die Polizei, würde diese meine Frau mit Sicherheit einbuchten, mein Nachwuchs käme in irgendeine Besserungseinrichtung und würde auf einem Dreimaster das Segeln in der Karibik zwecks Resozialisierung lernen. Und ich? Ich konnte zusehen, wie ich mein Schiff ohne Crew wieder nach Hause bekam. Von den Ungelegenheiten, die mir dadurch zu Hause entstehen würden, einmal ganz zu schweigen. Staub wischen, Wäsche waschen, Socken stopfen, Müll raus bringen, und all diese tausend Kleinigkeiten, die in einem Haushalt zu tun waren – wer sollte sich denn darum kümmern?

Gut, man konnte zur Abschreckung eine der Beiden über die Planke laufen lassen, kielholen, vierteilen und die traurigen Überreste in den Masttop hängen. Nur, welche von beiden? Und war das heutzutage wirklich noch zeitgemäß? Außerdem hatte ich weder Planke noch Mast! In einem Anfall weiser Mildtätigkeit beschloss ich, dieses eine mal noch über den Vorfall hinwegzusehen, aber ein entsprechend scharfer Eintrag im Logbuch würde mich im Wiederholungsfall daran erinnern, hier mit aller Schärfe durchzugreifen. Von »barfuß in die Koje« über »Nachtisch streichen« bis hin zum »Eis-Entzug« oder gar »Deck schrubben« gab es ja, Neptun sei Dank, eine breite Palette drastischer Strafen, die ein Kapitän verhängen konnte.

Einigermaßen beruhigt folgte ich nunmehr meinen beiden kriminellen Elementen, die bereits ein teuer aussehendes Fischrestaurant ansteuerten. Selbst die riesigen Eismengen, die ja eh nur ein kleines Intermezzo, also Zwischenspiel, darstellten, hinderten sie nicht daran, nun zu handfester Kost überzugehen. Schließlich war ja schon beinahe Abendbrotzeit. Da stand einem natürlich ein ausgiebiges Nachtmahl in Form von fester Nahrung zu.

Die georderten drei Portionen Seelachsfilet in Bierteig entpuppten sich als ausreichende Verpflegung für eine ganze Kompanie Soldaten, und wir futterten, bis wir die Augen verdrehten, aber die restliche halbe Platte Fisch, von der uns immer wieder vorgelegt wurde, erwies sich als unbezwingbar. Irgendwann, als uns der Angstschweiß auf der Stirn stand, weil wir befürchteten zu platzen, gaben wir auf. Pappsatt wankten wir zurück zum Boot und jeder sank vollkommen erschöpft in seine Lieblingsecke. Jetzt nur nicht mehr bewegen, das notwendige Verdauen verlangte uns sowieso schon unsere letzten Kräfte ab. Unser halbwüchsiger Flaggenmaat kroch ermattet aufs Achterdeck und angelte ächzend die Nationale aus der Halterung des Flaggenstocks, rollte sie auf und verstaute sie in der Plicht.

»Ich war noch nie so satt«, stöhnte Torti, krabbelte in die Achterkajüte und fiel stumpf in ihre Koje.

»Das grenzt ja wirklich schon an Völlerei!«, bemerkte meine Bestfrau gequält.

»Ja! Herrlich, nicht?«, bestätigte ich und setzte das Fläschchen Magenbitter an, dessen Inhalt für eine bessere Verdauung sorgen sollte. Aaaaah! Das tat gut! Der kleine Kümmerling fing sofort mit der Arbeit an und sorgte für eine geregelte Vorarbeit bei der Fettverbrennung. Wohltuende Wärme breitete sich in meinem geweiteten Magen aus.

»Bist du sicher, dass wir morgen früh weiterfahren wollen?«, fragte ich vorsichtshalber nochmals nach. So, wie ich mich jetzt fühlte, wäre eher ein erholsamer Hafentag angesagt, als ein mehrstündiger Törn.

»Morgen früh?«, kam es gedehnt aus der Ecke, in der mein wackerer weiblicher Mitstreiter in Sachen Fischvernichtung herumlag. »Wer mich vor morgen Mittag weckt, wird erschlagen!«

Der Abend hatte sich über das Städtchen gelegt, das von den Einwohnern liebevoll „Fishtown“ genannt wurde, und die zunehmende Dunkelheit überzeugte die Skipper am Steg davon, dass es nun Zeit war, in die Kojen zu kriechen. Langsam kehrte in der Anlage Ruhe ein und auch wir fielen in unseren Kojen in einen unruhigen Verdauungsschlummer.

Leises Schmatzen und Gurgeln zeugte davon, dass sich draußen die Welt weiter drehte und der Mond seiner Aufgabe für Ebbe und Flut zu sorgen, gerecht wurde. Mit eben diesen genannten Geräuschen sanken die Boote mangels Wasser in den weichen Schlick der Geeste und schufen sich dort ein eigenes Bett. Wer jetzt im Halbschlaf die Pumpspülung seines See-WC’s benutzte, würde eine herbe Überraschung in seiner Porzellan-Schüssel erleben. Eine übel riechende, schwarze Brühe würde sich in die eben noch blütenweiße Keramik ergießen und im Schiff einen Duft verbreiten, der die gesamte Crew zum sofortigen Abmustern veranlassen würde. Also war man gut beraten, den drängenden Geschäften ein konsequentes »Jetzt nicht!« entgegenzuhalten, sich auf die andere Seite zu drehen und einfach weiterzuschlafen. Mit seligem Lächeln sank man zurück in Morpheus Arme, die Nymphen der Nacht begannen gerade ihren reizvoll lockenden Tanz in einem viel versprechenden Traum, als ein entsetzlicher Schreckensschrei durch die Nacht gellte.

Überall polterte es, als schlaftrunkene Skipper mit dem Kopf an die Kajütdecken knallten und mit einem erschrockenen »Wie denn? Wo denn? Was denn?« versuchten, die Lage zu analysieren.

»Wir kippen um!«, tönte es kreischend durch die Nacht. »Hinnerk! Tu doch etwas!«

Hinnerk, der bereits auf dem Steg hockte und versuchte, sein in Schräglage befindliches Boot vor dem vermeintlichen Kentern zu bewahren, fühlte sich angesichts dieses panischen Verlangens seiner Gattin überfordert, aber um ihr zu zeigen, dass er die Situation fest im Griff hatte, begann auch er nunmehr lautstark, um Hilfe zu rufen.

»Sssit!« »Sssit!« »Ratsch!«, gingen überall die Reißverschlüsse der Persenninge hoch und verschlafene Skipper steckten die Köpfe aus den Schiffen. Im Schlafanzug eilte man den vom Kentern bedrohten zu Hilfe um festzustellen, dass das Boot sicher vertäut am Steg lag. Na gut, der Geestegrund schien hier ein wenig härter zu sein, denn in der Tat hatte das Schiff reichlich Schlagseite und die Leinen waren ordentlich gespannt, aber umkippen konnte es nicht. Allerdings würde es sich auch nicht so einfach in den molligen Schlick kuscheln, wie die anderen Boote. Es bedurfte einer Menge guter Worte, den Skipper dazu zu bewegen, die Leinen ruhig loszulassen, denn die Sorge um sein schönes Boot war groß, und von drinnen gellten noch immer die panischen Kommandos seiner Admiralität durch die Nacht. Die arme, verstörte Frau war wohl noch nie zuvor in ihrem Skipperleben im Schlaf aus einer Koje gerollt.

»Das Boot steht so schräg, dass ich gar nicht mehr in meiner Koje liegen kann!«, lamentierte sie denn auch. »Hinnerk! Was glaubst du wohl, wo ich nun schlafen soll?«

Hinnerk sah sich im Kreise der Helfer um und machte dabei ein so hilfloses Gesicht, dass in einigen Umstehenden das pure Mitleid aufstieg.

»Leg Ihr ´ne Matratze auf den Steg und kleb ihr den Hals mit Isolierband zu. Dann ist endlich Ruhe«, meinte einer und auch der Rest der Männer war davon überzeugt, hier nicht mehr wirklich gebraucht zu werden. Man rieb sich die Beulen am Kopf und stiefelte durch den grauenden Morgen zurück zum eigenen Boot. In zwei Stunden würde die Flut kommen und das Schiff wieder aufrichten. Allerspätestens dann hätte sich das Problem von allein gelöst.

Man krabbelte zurück in die eigene Koje, die, Neptun sei Dank, eine durchaus gebrauchsfähige horizontale Ausrichtung aufwies, kniff die Augen zu und glitt verzückt zurück in Morpheus ausgestreckte Arme, wo die Nymphen der Nacht mit verärgertem Gesicht darauf warteten, Ihren reizvollen Schleiertanz fortsetzen zu können. Schon hoben sie anmutig ihre Arme, die Schleier wehten in einer leichten Brise, mit ersten Schritten begannen die anmutigen Körper, sich zu einer unhörbaren Melodie zu wiegen....

»Guuuten Mooorgen, Männer!«, brüllte es durch die Nacht, und rundherum auf den Schiffen polterte es erneut und an den Köpfen gepeinigter Skipper wuchs eine zweite Beule.

»Guten Morgen, Herr Oberleutnant!«, tönte es müde zurück.

»Wie bitte? Ich kann Sie nicht hören! Guuuten Mooorgen, Männer!«

»Guten Morgen, Herr Oberleutnant!«, schrie es nunmehr in doppelter Lautstärke und im Chor zurück.

»Sssit!« »Sssit!« »Ratsch!«, gingen überall wieder die Reißverschlüsse der Persenninge hoch und verschlafene Skipper steckten die Köpfe aus den Schiffen. In den rotgeäderten und von Mordlust gezeichneten Augen der Freizeitkapitäne war deutlich die Frage zu lesen, welcher Hirni von einem Stadtplaner eine Marina für Erholungssuchende direkt gegenüber einer Kaserne vorgeschlagen hatte.

»Herr Admiral! Melde: Kompanie zum Morgenappell vollzählig angetreten!«, tönte es auf der anderen Seite des Flusses über den Exerzierplatz.

Die Skipper schauten auf ihre Bordchronometer und befanden, dass sieben Uhr morgens nicht die Zeit war, auf diese Art und Weise geweckt zu werden. Man tippte sich bezeichnend an die Stirn und als man derart die Übereinstimmung bei allen Skippern überprüft hatte, schwenkte auf der größten Yacht am Steg ein Druckkammerlautsprecher herum und richtete sich auf die angetretene Truppe aus.

»Guten Morgen, Herr Admiral! Guten Morgen, Männer! Würde es Ihnen etwas ausmachen, das Vaterland zu nachtschlafender Zeit etwas leiser zu verteidigen? Vielen Dank!«, dröhnte es quer über den Fluss. Die Flüche des Admirals gingen im Gelächter der Truppe unter, und als die Lachsalven, die über das Kasernengelände brandeten, gar kein Ende nehmen wollten, ließ der Kommandeur wegtreten. Der Tagesbefehl wurde an diesem Tag etwas später und in schriftlicher Form ausgegeben.

Auf die Ausrüstung kommt es an

Langsam lief die Flut in der Geeste auf, und der Gästesteg der Bremerhavener Marina leerte sich. Viele Skipper hatten nur darauf gewartet, um mit den von See her in die Flüsse drängenden Wassermassen ihren Weg flussaufwärts fortsetzen zu können. Die einen wollten die Strömung des auflaufenden Wassers nutzen, um die Weser hinauf, vielleicht nach Bremen zu fahren. Andere würden vielleicht auch bei Elsfleth in die Hunte einbiegen um über den in Oldenburg beginnenden Küstenkanal weiter in Richtung Ostfriesland zu fahren. Das war jedoch nicht unsere Richtung, wir würden der Geeste flussaufwärts folgen, bis sie am Stadtrand von Bremerhaven durch das Sperrwerk von der Tide abgeschnitten wurde. Danach gab es keine Ebbe oder Flut, keine Schlickbetten oder schräg liegende Boote mehr. Nur ein wundervolles, kreuz und quer durch die Landschaft mäanderndes Flüsschen, an dessen üppig bewachsenen Ufern eine Vielzahl von Lebewesen heimisch ist, die man während der gemächlichen Fahrt beobachten konnte.

Meine Bestfrau und ich wetteiferten darin, wer wohl das seltenste Tier entdeckte und wo der geeignetere Standort für einen Hecht sein würde und waren begeistert von der Schönheit, die uns Flora und Fauna in dieser Vielzahl präsentierte. Unser Nachwuchsmatrose hingegen saß gelangweilt am Bug und ließ die Beine durch die Reling über Bord baumeln. Tortis ganze Konzentration zielte darauf ab, ein Bein so lang zu machen, dass der große Zeh ins Wasser tauchen konnte.

»Wusstest du eigentlich, dass ein Angler hier neulich einen Piranha gefangen hat?«, rief ich von meinem Schönwetter-Posten meiner Hobby-Tierkundlerin zu, die an Backbord auf dem Dach der Vorderkajüte saß. Wenn die Situation es zuließ, saß ich gerne in der Luke meines Hardtops wie auf einer Mini-Flybridge und lenkte das Boot mit den Füßen.

»Einen großen?«, fragte sie zurück und ich zeigte mit den Händen in Anglermanier ein Maß von ungefähr vierzig Zentimetern. Vollkommen unauffällig hatte unsere Tochter den Kopf nur eben so weit in den Nacken gelegt, dass sie diese Geste hatte sehen können. Einen Augenblick überlegte sie, ob sie das Gehörte ernst nehmen sollte, zu oft war sie schon den Späßen ihres Erziehungsberechtigten aufgesessen. Aber sie wusste auch, dass der nicht nur ein begeisterter Freizeitkapitän sondern auch ein Vollblutangler war, der sich mit Fischen auskannte. Und wenn der sagte, es war ein Piranha, dann...!

Mit einem leisen Seufzen erhob sie sich und schaute uns an.

»Mama! Du solltest dich auch nicht so in die pralle Sonne setzen, ich jedenfalls werde mich jetzt in den Schatten begeben. Das schont die Haut und wirkt gegen frühzeitiges Altern!«

Mit dieser spitzen Bemerkung entschwand sie in den Schatten der Persenning, wo sie sich demonstrativ mit Sonnenmilch einzucremen begann.

»Sehr weise, Torti«, lobte ich sie mit ernster Miene. »Obwohl ein wenig runzelige Haut allemal besser ist, als mit einem abgeknabberten Zeh rumlaufen zu müssen!«

Jetzt hatte sie gemerkt, dass ich sie auf den Arm genommen hatte und holte tief Luft um zu einer Gegenattacke zu starten. Doch bevor sie etwas sagen konnte, gellte ein lauter und durchdringender Alarmton durch das Schiff und ich sauste von meinem Sonnendeck aus durch die Luke nach unten auf den Sitz des Skippers. Meine Augen irrten über die Kontrollanzeigen und blieben auf dem Thermometer der Kühlwasseranzeige hängen. Hundert Grad zeigte die Nadel und das war entschieden zu viel. Ich schob den Gashebel ganz zurück in die Leerlaufstellung und peilte einen kleinen Grabenauslauf am Ufer an. Mit wenig Restfahrt bohrte sich DODI ins Schilf und in den Schlick und lag dann still.

Ich sprang vom Sitz und riss die Bodenluke auf, unter der sich das Sieb des äußeren Kühlwasserkreislaufes befand. In dem klaren Behälter war alles in Ordnung, nichts war verstopft, alles schien in Ordnung. Nun griff ich eine Pütz und schwang mich über die Achterreling hinunter auf die schmale Badeplattform. Ich hielt den Eimer unter das Auspuffrohr, aus dem zusammen mit dem Abgas auch das Kühlwasser wieder herausbefördert wurde. Ich spähte in den Behälter und fand erschreckendes: Kleine schwarze Gummiteile im Kühlwasser zeugen meistens davon, dass sich gerade das Pumpenritzel, in Skipperkreisen auch meist sorgenvoll „Impeller“ genannt, in der Kühlwasserpumpe verabschiedet hatte.

»Motor aus!«, kommandierte ich und mein weiblicher Maschinist drückte den Aus-Knopf.

»Und jetzt?«, wollte meine Bestfrau wissen. »Was machen wir jetzt?«

»Ganz einfach, wir rufen den ADAC«, hatte unser Leichtmatrose eine tolle Lösung parat, auf die ich aus verständlichen Gründen nicht näher einging. Ich hatte das Ersatzteil dabei, das wusste ich. Was ich nicht wusste, war, wo die verflixte Pumpe saß. Der riesige Motorblock, der den Maschinenraum mehr als ausfüllte, und so groß war, dass die Werft schon den Fußboden hatte aufdoppeln müssen, ließ keine wirklich erhellenden Einblicke in die geheimnisvollen Tiefen des Schiffsleibes zu.

»Bug- und Heckanker raus auf die Wiese! Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als das Boot auseinander zu nehmen«, erklärte ich und kratzt mich am Kopf.

Meine Begeisterung war auf dem Höhepunkt angelangt, jedenfalls vermutete ich das. Hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, in welch Schwindel erregenden Höhen dieser Punkt sich tatsächlich befand, hätte ich das Gummiboot aufgeblasen und mich fluchtartig abgesetzt. Da ich es aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ahnte, fing ich an, die Plicht zu demontieren.

Als erstes störte die Persenning. Also weg damit. Nun hatte die Sonne freie Bahn, was sie auch sofort auszunutzen begann. Erbarmungslos brannte sie auf den armen Motorschrauber und Skipper hernieder, der damit anfing, alle Fußbodenteile auf das Achterdeck zu stapeln, während die weiblichen Crewmitglieder die Anker ausbrachten und damit ein Abtreiben des Bootes verhinderten. Vor dem Motor war noch ein Schott, das auch weg musste. Die beiden Ersatzteilfächer rechts und links von der Maschine, die über den Tanks saßen, waren ebenfalls im Weg. Sie landeten auch achtern. Angelkram, Ölsaugtücher, Ersatzteile, irgendwie war das halbe Schiff im Weg. Ich benötigte fast eine Stunde, um mich bis in die Tiefen vorzuarbeiten, in denen ich die Wasserpumpe vermutete. Ich folgte der Kühlwasserleitung und wirklich, das da vorne, wo ich nicht mehr hinlangen konnte, das musste sie sein. Hurra, gefunden! Aber wie sollte ich da heran kommen? Es war kaum genug Platz, eine Hand bis da unten vorzuschieben, aber in der Enge auch noch zu arbeiten, erschien unmöglich.

»Und wenn du die Trennwand zwischen Motor und Tank herausnimmst?«, half meine Bootsbauerin mir auf die Sprünge und ich begann, auch noch die letzten Teile der Motorraumverkleidung mitsamt allen Spriegeln und Spanten zu demontieren. Aber, oh Wunder, jetzt hatte ich wirklich Platz und kam so gerade eben an die winzig kleinen Schrauben heran, die den Deckel auf der Pumpe hielten. Mein Rücken war gar, der Schweiß rann mir in die Augen. Meine Begeisterung erklomm jenen bisher noch nicht gekannten Bereich, der in weiter Ferne neue, ungeahnte Höhepunkte verhieß.

Der winzige Schraubendreher glitt ab und bohrte sich in meine andere Hand. Wer da immer behauptet hatte, Indianer kennen keinen Schmerz, hat sich geirrt. Sie schreien nur nicht so laut! Etwas irritiert schaute ich meinem Blut nach, das nun anfing, die Bilge zu füllen. Egal, Zähne zusammen beißen und weiter machen. Schraube Nummer acht musste raus, ob sie wollte oder nicht. Längst hatte ich den „Point of no Return” überschritten, jetzt nur nicht aufgeben. Pling, pling, platsch! Das war Schraube Nummer acht, die sich gerade verabschiedet hatte, um tief unten im Schiff in ein Meer aus meinem Blut zu tauchen. Wenn ich nur..., wenigsten etwas mehr Platz..., Pffffrrrrtsch! Oh, da war die Altölpumpe im Weg gewesen und noch fast kochendheißes Öl ergoss sich über meinen Arm. Es würde unten im Schiff einen netten Kontrast zum Rot meines Blutes bilden. Aber jetzt: Schraube neun und zehn, da waren sie. Raus mit ihnen. Schraube elf ging ebenfalls auf Tauchstation, bevor ich sie auffangen konnte. Nur noch eine einzige, aber an die kam ich nicht heran. Vielleicht, wenn ich mich mit dem Fuß im Spülbecken der Pantry abstützte? Unaufhaltsam rutschte ich, von der Öldusche gut geschmiert, langsam aber sicher immer tiefer unter den Motorblock.

Da, jetzt hatte sie verspielt, gleich hatte ich sie....

»Guten Tag! Ich bin der hiesige Fischerei-Aufseher. Darf ich mal ihren Fischereischein sehen?«

„Plitsch“ machte Schraube Nummer zwölf und verschwand im Blut-Ölgemisch, welches knietief in der Bilge stehen musste. Fassungslos über das „Plitsch“ und noch fassungsloser über das davor Gehörte tauchte ich ölverschmiert aus den Tiefen meines Schiffes auf, was dem pflichtbewussten Aufseher, der am Ufer stand, ein leicht erstauntes »Oh!« entlockte.

»Seien sie mal ehrlich: Sehe ich aus, als würde ich angeln?«, fauchte ich ihn vor Wut bebend an. Was hatten die hier nur für einen Aushilfs-Bademeister als Oberaufseher eingestellt?

»Ach wissen sie, darauf kommt es gar nicht an«, klärte der Mann in flottem Anglergrün mich auf und hielt mir noch immer seinen Ausweis vor die Nase. »Da auf dem Schiff liegt eine komplette Angelausrüstung, und sie könnten jederzeit mit dem Angeln beginnen!«

Ich schluckte. Konnte das noch normal sein? Wo hatten sie den denn bloß freigelassen?

»Was haben sie da vorne eigentlich für Löcher im Kopf? Sind das Augen? Dann müssten sie doch eigentlich sehen können, dass ich einen Maschinenschaden habe, den ich gerade repariere. Sehen sie mich irgendwie eine Rute schwingen? Ist irgendetwas von dem Gerät fertig montiert?«

»Nun, ich verstehe ihren Ärger! Aber das kommt eben davon, dass Sie nicht korrekt unterrichtet sind. Sie hätten einmal einen Blick auf die Bestimmungen unserer Gewässerordnung werfen sollen, bevor sie hier angeln.«

»Kerl! Ich angle nicht! Ich repariere! Und da ich auch nicht vorhabe hier zu angeln, interessiert mich Ihre Gewässerordnung einen feuchten Kehricht!«, schrie ich, denn meine Beherrschung war am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt.

»Jaaa! Das sagen sie jetzt! Aber wenn sie mit der Reparatur fertig sind, wollen sie sicher ein wenig entspannen. Und was entspannt mehr als Angeln? Na?«

»Ein Mord?«

Meine Bestfrau erkannte, dass ich das nicht nur so dahingesagt hatte. Mein Blut kochte in Bereichen, in denen man die Temperatur meines Motors als wohltuend kühl abgetan hätte. Sie schob mich kurzerhand beiseite.

»Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat mein Mann sich strafbar gemacht, weil dort auf dem Schiff eine Angelausrüstung liegt«, forschte sie nach. Der Aufseher atmete auf. Endlich jemand, der ihn verstand.

»Genau!«, meinte er erleichtert. »Auf die Ausrüstung kommt es eben an!«

Mein Prachtstück von einem Eheweib warf dem Fischereiheini einen entzückenden Augenaufschlag zu.

»Sagen sie, sie haben doch sicherlich ein Handy dabei. Dürfte ich das mal benutzen?«

»Äh, ja schon! Aber wozu?«

»Oh, ich will nur die Polizei rufen! Das macht man als Frau so, wenn sich ein Mann einer Dame unschicklich gezeigt hat!«

»Unschicklich gezeigt...? Ähem, wieso denn das? Wer hat ihnen denn was getan?«

»Na, sie doch! Oder haben sie etwa geglaubt, sie kämen so ungeschoren davon? Sie sollten sich schämen, einer Frau mit ihrer minderjährigen Tochter so etwas anzutun!«

»Moment mal! Ich habe doch gar nichts gemacht! Was wollen sie von mir?«

»Ach ne! Kommen sie mir bloß nicht so! Nichts gemacht! Sie haben ihre komplette Ausrüstung dabei, alles was man dazu braucht um Frauen und Kinder zu erschrecken, und jeden Moment können sie über mich herfallen! Und sie wollen nichts gemacht haben? Ich habe zwei Zeugen und sie?«

Der Fischerei-Aufseher blickte in die drei grimmigen Gesichter einer zu allem entschlossenen Skipper-Familie. Langsam ging er einen Schritt zurück, dann noch einen und noch einen. Dann drehte er sich um und rannte davon, als sei der Teufel hinter ihm her. Ich wandte mich meinem mir angetrauten Prachtstück zu.

»Frau, lass dich umarmen! Das war genial! Wenn ich jemals diesen verdammten Motor wieder zum Laufen kriege, lade ich dich in Bederkesa zum Griechen ein«, lobte ich sie.

»Geh mir von der Wäsche, Schmutzfink«, wehrte sie mich lachend ab und deutete nach unten ins Schiff. »Sieh lieber zu, dass du das wieder zusammenbekommst.«

Beinahe fröhlich tauchte ich wieder in die Folterkammer meines Bootes und plötzlich lief alles ganz wunderbar. Ohne Probleme fummelte ich die zerbröselten Überreste des Impeller aus dem Gehäuse, setzte ein neues Schaufelrad ein und angelte nach den verlorenen Schrauben. Nach einer weiteren Stunde sah das Schiff wieder aus wie ein Schiff und der Motor lief ohne zu überhitzen.

Das Phantom von Bederkesa

»Hermann! Riech mal! Grillt hier schon wieder einer?«, fragte der Hafenmeister von Bederkesa und schnüffelte in der Luft herum. Der angesprochene Skipper hielt nun auch seinen Riechkolben in die Luft, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen. Dann jedoch zeigte er stumm den Kanal entlang, wo aus Richtung Lintig ein gelbes Motorboot aufkam.

»Zum Teufel! Wenn das nicht die DODI ist…«, murmelte der Hafenkapitän und wechselte die Farbe in Richtung kalkweiß.

»Hat wohl nicht geklappt mit den sechs Richtigen im Lotto«, sprach Skipper Hermann aus, was Hafenmeister Wilfried soeben dachte. (siehe: Voll voraus, DODI!)

»Ich geh zur Burg, die Kanone holen«, meinte der Herr über die Liegeplätze entschlossen und machte Anstalten davonzueilen. Hermann fasste beherzt zu und bekam ihn gerade noch an den Hosenträgern zu fassen.

»Mann! Bleib hier! So schlimm sind die doch nun auch nicht, und außerdem bin ich ja auch noch da. Ich pass auf, dass nix passiert«, versprach er und ließ die weit gedehnten Hosengummis fahren, die sich darauf hin wieder mit Schwung in ihre Ausgangsstellung begaben und sich an den „durchtrainierten“ Oberkörper des Hafenmeisters anschmiegten, dass es laut klatschte.

»Aaaaah!«, brüllte der Gepeinigte auf.

»Fein«, freute sich Hermann, der das als Zustimmung auffasste. »Du weißt doch, wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch!«

»Hermann«, jammerte der Hafenkapitän. »Immer bringen sie hier alles durcheinander. Der ganze Ort steht Kopf, wenn die DODI in Beers anlegt!«

Hermann legte seinen Arm väterlich um die Schultern des Freundes.

»Heul man nich, mien Jung! Das wird schon werden! Vielleicht fahren sie ja auch durch«, tröstete er den verzagten Wilfried, der mit angstvollem Blick beobachtete, wie wir das Anlegemanöver einleiteten. Hatte er eben noch insgeheim gebetet, dass wir weiterfahren mögen, so sah er jetzt alle seine Hoffnungen dahinschwinden.

»Nicht wieder vor dem Klo!«, forderte meine Bestfrau und schwang drohend das nasse Handtuch, welches eigentlich zur Kühlung meines verbrannten Rückens dienen sollte.

»Und nicht so weit weg vom Dobbendeel! Sonst muss ich so weit zum Eisessen laufen«, forderte unser weiblicher Nachwuchs. Ich verzog das Gesicht, denn damit saß ich mal wieder in der Falle. Der öffentliche Sanitär-Container befand sich nämlich direkt neben dem See-Restaurant, und wenn ich es dem einen recht machen wollte, wurde automatisch der andere benachteiligt.

»Weiber!«, knurrte ich wütend. »Früher, bei meinen Vorfahren, den edlen Wikingern, da haben sie so etwas wie euch verkauft! Je weiter weg, um so besser!«

Ich überlegte kurz: Sah man mal von den Annehmlichkeiten des Lebens ab (gemeint war natürlich das Leben der gewöhnlichen Crewmitglieder), so benötigte das Schiff und sein Skipper in erster Linie passende Holzpoller zum Anlegen, nahebei eine Steckdose zur Stromversorgung und einen möglichst kurzen Weg zur nächsten Wasserzapfstelle. Na also, schon gefunden! Ich steuerte den benötigten Liegeplatz an und war der festen Überzeugung, dass es nicht meine Schuld war, dass der genau auf der Grenze zwischen Sanitär-Container und Dobbendeel lag!

»Nicht vor dem Lokus, habe ich gesagt!«