8,99 €

Mehr erfahren.

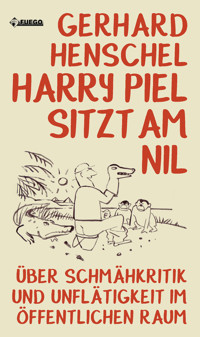

- Herausgeber: Fuego

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Henschels bleibende Texte über Margot Käßmann, Wolfgang Huber, Günter Grass, Slavoj Zizek, L. Ron Hubbard, Herta Müller, Hans Küng und viele andere Figuren des öffentlichen Lebens, die unsere Welt in den vergangenen zwanzig Jahren bereichert und verschandelt haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Gerhard Henschel

Beim Zwiebeln des Häuters

Glossen und Verrisse

1992–2012

FUEGO

Über dieses Buch

Henschels bleibende Texte über Margot Käßmann, Wolfgang Huber, Günter Grass, Slavoj Žižek, L. Ron Hubbard, Herta Müller, Hans Küng und viele andere Figuren des öffentlichen Lebens, die unsere Welt in den vergangenen zwanzig Jahren bereichert und verschandelt haben.

»Unter den Großschriftstellern mittleren Alters ist Gerhard Henschel der unterschätzteste.«

Robin Detje

»Sein ganzes noch junges Leben lang hat mein Freund Gerhard Henschel nichts anderes so innig und nachhaltig und aufopferungsvoll und durchaus nicht karrierefördernd getan wie das Aufdecken von Schleim und Schleimfiguren.«

Eckhard Henscheid

Schicksal!

Es gibt im Menschenleben Augenblicke, wo man Dir näher ist als sonst und eine Frage an Dich frei hat: Wieso hast Du nichts dagegen unternommen, dass sich in der Berliner Körtestraße ein Wäschegeschäft mit dem Namen »Chic Saal« etabliert hat? Anders ausgedrückt: Gilt Nemesis bei den Erinnyen heutzutage als Orchideenfach?

Wissbegierig:

Titanic

Titanic 9/1992

Ulrich Horstmanns Eis-Vergnügen

Der in Münster lebende Philosoph Ulrich Horstmann variiert seit 1983, als er die »Konturen einer Philosophie der Menschenflucht« zeichnete, immer wieder einen einzigen Gedanken, welcher besagt, dass der Mensch von Übel sei und alles umsonst. In Talkshows ist Horstmann Heilsbringern wie Rudolf Bahro damit gelegentlich geschickt in die Parade gefahren. 1988 hat er den Kleist-Preis erhalten, und inzwischen ist er zum Quoten-Misanthropen des gehobenen Feuilletons avanciert und nervt. Bei seiner Essaysammlung »Ansichten vom Großen Umsonst«, der ganz besondere Brillanz und polemische Schärfe nachgerühmt werden, handelt es sich leider bloß noch um Weltuntergangsprosa für höhere Töchter: »Das Klima in unserem Inneren steuert jedenfalls nicht auf ein globales Temperaturhoch zu ... immer unterkühltere Innenwelten ... Unsere Seelenlandschaft liegt unter Eis, im Raureif und Permafrost ... Vieles wurde mit starren Fingern geschrieben, aber dafür womöglich ohne Starrsinn ... Und das Inlandeis des Großen Umsonst trägt, was immer sich akklimatisieren kann ...«

Sire, geben Sie rodelfrei!

tip 10/1992

Matthias Horx erklärt die Welt

Da er sonst nichts gelernt zu haben scheint, betreibt der Journalist Matthias Horx in Hamburg ein »Trendbüro«, das dazu dient, viel Wind zu machen und Kauderwelsch zu verbreiten: »Trendbüro ist eine Agentur für Consulting, Monitoring und Recherche«, schreibt Horx in seinem ersten »Trendbuch«; aber was ist Monitoring? »Monitoring ist ein Scanning-Prozess«, heißt es dazu dunkel brausend. Sein »Scanning der kulturellen Oberflächen« mag Horx eventuell die schnelle Mark bringen, und die sei ihm auch gegönnt – aber ist es nicht sonderbar, mit welchen Tätigkeiten sich in der postmodernen Welt der Schornstein zum Rauchen bringen lässt?

– Guten Tag, ich bin Bäcker, und was machen Sie?

– Ich scanne kulturelle Oberflächen.

– Mit oder ohne Monitoring?

Um uns in die Geheimnisse der Trendforschung einzuführen, arbeitet Horx mit ruchlosen Wortschöpfungen wie dem »Immermehrismus«, der »Transparent-Welle«, der »Singleisierung«, dem »Ökolozismus« und der »Multiperspektivik«. Für den intellektuellen Zugriff auf die Welt sind solche Löweneckerchenbegriffe ebenso hilfreich wie der Loriotsche Familienbenutzer bei der Haushaltsführung. Rasendes Blabla suggeriert analytische Tiefenschärfe: »Mit diesen vier Parametern – virtuoser Ironie, Hang zu Zynismus, Rückkehr in die Langsamkeit, melancholischer Distanz – lässt sich ein erstes, grobes Grundraster der Jugendmentalität der Mittneunziger zeichnen.«

Was nicht gar. Langsam, lustig, zynisch und melancholisch, das soll unsere Jugend sein?

– Guten Tag! Ich erforsche Jugendtrends. Wie fühlen Sie sich?

– Ich bin virtuos ironisch und melancholisch distanziert, neige zu Zynismus und kehre in die Langsamkeit zurück.

– Ach?

Das Layout des Buches ist so quirlig, dass man Kopfweh davon bekommt. Der Trend zum Aspirin wird ungebrochen bleiben; das ist meine eigene kleine Laienprognose.

Freitag, 12.11.1993

Verkettung des Sichbetrillerns

Eine Kamera dringt in die intimste Abgeschiedenheit eines Menschen ein und zeigt uns den Rezensenten. Er sitzt in einem halbrunden, armlosen Ledersessel und beugt sich über das neue Buch von Botho Strauß: »Wohnen Dämmern Lügen«. Es folgt die sehr nahe Aufnahme der Miene des Rezensenten. Grimasse der Skepsis, Randanstrich, einsetzende Verdüsterung.

Weshalb hat er sich das angetan? Es war doch abzusehen, dass es auch in diesem Buch um nichts Geringeres gehen werde als um »Epochenbruch und Ärasturz«, die Strauß auf die »Tagesordnung des Ewigen« gesetzt hat, ohne uns die »Schlinge des Erbarmens« zu gewähren, so dass die störende »Verkettung des Sichtbetrillerns« kein Ende nimmt.

Der Rezensent seufzt. Liest weiter. Wir sehen sein »zusammengestürztes Gesicht, Zwetschge der Untröstlichkeit« (Strauß). »Das Gesicht grau wie gestorbene Baumrinde« (Strauß). »Er liest zusehends zaghafter, liest kleinlaut, verschmälert und krümmt sich zwischen Hals und Knie« (Strauß). Wird ihm übel? Kommt es zu einer »Urflutszene«? Mitsamt Epochenbruch und Ärasturz?

Da, »ach« (Strauß), sinkt der Rezensent in den Sessel zurück, von ganzem Wesen Urteil und Strafe hinnehmend« (Strauß), und es steht eine schwerwiegende Frage im Raum: »Welchen Hof, welchen Beiklang, welche Urweise, welch verschollenen Ruf streift das Wort?« Möglicherweise streift es auch nur die Grenze zum Nonsens, wenn Strauß sein Sehertum und die Kosmologie zur Einheit zwingt: »Aus Myriaden von Galaxien sieht uns ein Kinderkopf mit weltenleeren Augen an.« Kuckuck!

So kommen die Sätze auf Stelzen daher (»Der Himmel war schwarz wie der edelste Rappe«). Der Rezensent aber bricht die Lektüre ab und überlässt die Zwetschge der Untröstlichkeit getrost der Verkettung des Sichbetrillerns.

taz, 20.8.1994

Ernst Jünger am Apparillo

Am 29. März 1995, Ernst Jüngers Hundertstem, schaltete die Titanic-Redaktion in den Tageszeitungen taz, junge Welt und Die Welt folgende Anzeige:

Kaum zu glauben, aber wahr: Unser

Ernst Jünger

wird heut’ 100 Jahr’!

Haben Sie Fragen an das Geburtstagskind?

Ernst Jünger antwortet. Live.

Persönlich. Nur heute von 11 bis 14 Uhr.

069/280049. Rufen Sie jetzt an!

Hier einige Ergebnisse.

Hallo?

Ja, hallo, hier Jünger, wer da?

Herr Jünger! Mein Name ist Bier, Ernst Bier.

Ja, guten Tag.

Was ich Sie als mein großes Vorbild und als meinen Mentor schon immer mal fragen wollte: Wie viele Leute haben Sie im Ersten Weltkrieg getötet?

Och, gar keinen, das ist ja alles nur so Wind, Presse – hallo? Hallo?

(Aufgelegt.)

Hallo? Jünger?

Ja, schönen guten Tag, Herr Jünger, damit hab ich jetzt aber gar nicht gerechnet ...

Ich aber. Wer spricht da bitte?

Ich, äh, äh, bin wohnhaft in Berlin. Detlef Lutz.

Guten Tag, Herr Lutz.

Ja, ich hab gerade den Artikel gelesen in der Berliner taz, und da stand diese Anzeige drin: »Kaum zu glauben, aber wahr ...«

Ja, das war sehr nett. Die taz les ich immer gerne ...

Wer hat denn das veranlasst?

Mein Freundeskreis. Aber ich hab auch gute Kontakte zu den jungen Leuten von der Presse.

Aha.

Ja, und wollten Sie auch was wissen? Haben Sie Krankheiten?

Ich?

Krankheiten? Oder Kriegsverletzungen?

Kriegsverletzungen?

Kriegsverletzungen haben Sie auch nicht? Sie sind weißer Jahrgang?

Wie nennen Sie das?

Sie haben nicht gedient?

Nicht gedient, nein.

Ja, dann tut’s mir leid – ich hab hier noch Kameraden zu sprechen. Aber ich wünsche Ihnen noch ein schönes Leben. Sie könnten’s ja mal in der Fremdenlegion versuchen. Haha! Das war jetzt ein Scherz von mir. Auf Wiederhören!

Wiederhören.

Jünger. Hallo?

Ja, also, äh, ich möchte nur gern wissen, wer hinter dieser Anzeige eigentlich steht.

Ja, das bin ich. Zum Geburtstag.

Nein, also, das ist nicht Ernst Jünger! Also bitte: Wer steht hinter dieser Anzeige?

Ja, man ist nicht mehr derselbe mit hundert, aber, äh, das Leben ist schön ...

Also hören Sie, was Sie mir da erzählen, will ich gar nicht hören. Ich möchte gern wissen, wer hinter der Anzeige steht!

Ja, das sind unter anderem meine Gratulanten und Freunde ...

Ach was! Also, Sie sind nicht Ernst Jünger! Sie sind derjenige, der hier das in Auftrag gegeben hat!

Ja, aber Sie wollen mich ja nur schmähen. Entschuldigung, ich hab so viele Feinde, mit denen möchte ich nicht so gerne sprechen ...

Ach, Unsinn, das ist alles Unsinn, was Sie sagen!

Auf Wiederhören.

Ja, Jünger. Hallo?

Ja, hier ist Günter Gerhard, Bad König, ich hab da ’ne Frage. Wer ist am Telefon?

Ich bin’s, das Geburtstagskind, und beantworte gerne Fragen zum Lebenslauf oder auch so andere Sachen, was Sie wissen möchten.

Was ich wissen möchte – wie Sie, Herr Jünger, den aufkommenden Nationalismus beurteilen, etwa in Österreich den Haider oder Le Pen oder bei uns die Nationalsozialisten, die ja stark im Kommen sind. In Russland, im ehemaligen, gibt’s ähnliche Tendenzen ...

Ja, ich bin da nicht dafür. Ich bin mehr ein konservativ denkender Mensch, und das ist nicht gut.

Ja, das ist nicht gut, aber was können wir dagegen tun?

Lichterketten, demonstrieren, Unterschriftenlisten, und ich spreche aber auch persönlich mit dem Präsidenten darüber.

Ja, das war schon mein Anliegen! Ich meine, ich hab gestern die ZDF-Sendung gesehen und hab auch »Marmorklippen« gelesen, und solche Fragen sind so aktuell, dass Sie als prominenter Philosoph und Schriftsteller da sich ’ne Meinung zu haben.

Das ist richtig.

Ich bedanke mich.

Ja, ich auch, und ich spreche mit dem Präsidenten Hindenburg darüber. Wiederhören!

Titanic 5/1995

Lieber Harry Rowohlt!

In Willi Winklers Nachruf auf Thomas Strittmatter in der taz haben wir gelesen: »Anfang vergangenen Jahres traf ich ihn wieder, bei der Silberhochzeit von Harry Rowohlt.« Da dachten wir ungefähr folgendes: »Silberhochzeit? Mit wem ist Harry Rowohlt denn verheiratet? Mit Ernst Maria? Ach nee, der ist ja ledig.«

Wir finden das lustig.

Titanic

Titanic 10/1995

Von Abraham bis Zwerenz

Was ist das: Es ist dick, es ist schwer, es hat 2.230 Seiten, es gehört den deutschen Lehrerbildnern, und wir alle haben es bezahlt?

Es ist die Anthologie »Von Abraham bis Zwerenz«, herausgegeben vom Bundesbildungsministerium und vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium als »Beitrag zur geistig-kulturellen Einheit in Deutschland«, vertrieben vom Cornelsen-Verlag – ein deutsches Dokument exorbitanter Dummheit.

»Diese dreibändige Anthologie«, heißt es im Impressum, werde »den Lehrerfortbildungseinrichtungen der Länder, dem Volkshochschulverband und den Universitäten für Aus- und Weiterbildungszwecke kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Anthologie gelangt nicht in den Buchhandel. Sie ist unverkäuflich.«

Aber der Reihe nach. 1992 organisierte das Bundesbildungsministerium den Schriftstellerkongress »Chancen für eine menschliche Gesellschaft« auf Rügen, 1993 das Kolloquium »Literatur und Umwelt« in Klingenthal und 1994 die Tagung »Literatur während der Wendezeit« in Katlenburg. Diese Butterfahrten für kontaktarme, vornehmlich aus den neuen Bundesländern angereiste Autoren seien »von hohem Wert als Anregung und Denkanstoß« gewesen, schrieb die Schweriner Zeitung. Der Ministerialrat Wilhelm Boeger berichtet im Vorwort der Anthologie, dass der Denkanstoß in Katlenburg direkt ins kleine Schwarze getroffen habe: »Die Lehrerbildner aus den neuen Bundesländern beschlossen spontan, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die Kursangebote mit den Texten der Anthologie entwickelt.«

Man sieht sie vor sich, die Lehrerbildner und die armen Poeten, wie sie am Resopaltisch hocken, mit den Fingern knacken und Kursangebote zur Verbreitung drögster Zonenprosa entwickeln. Überschrift: Die Spontaneität der Lehrerbildner. »So entstand eine einzigartige Sammlung dichterischer Zeugnisse über den schwierigen und dennoch schönen Prozess des Zusammenwachsens«, schreibt der Ministerialrat. Er möchte zum Ausdruck bringen, dass alles sich wandele, doch er kann es nicht: »Schon wird das staunende ›Wahnsinn‹! durch zweifelndes ›Wahnwitz‹? ersetzt, die Dichter sind hautnah dabei.«

Für das zweite Vorwort hat das Ministerium den Literaturprofessor Heinrich Mohr aus Osnabrück aufgeboten. Und Heinrich Mohr hat sich einen Gedanken zu machen versucht: »Der angesprochene Leserkreis ist in der Pädagogik tätig: Lehrerfort- und -weiterbildung. Mir will einleuchten, dass gerade Menschen, die immer wieder pädagogisch stimmige und erfolgversprechende Konzepte durchdenken und realisieren müssen, Appetit auf die Wildnis haben. Hier ist die Wildnis.«

Wer hätte gedacht, dass es jetzt ein Regierungsziel ist, Lehrerbildner wild zu machen?

Im dritten und letzten Vorwort stellt die Literaturkritikerin Christel Berger fest: »Die Texte zusammen ergeben einen eigenartigen Teppich, seltsam miteinander verknüpft und verwoben.« Beim Verknüpfen und Verweben hat man sich im Bildungsministerium aber keine große Mühe gegeben. Die wilde Erfurter Poetin Gabriele Stötzer erscheint auf dem Schutzumschlag im Fettdruck unter dem Namen »Gebriele Stötzner«, und wenn man den ersten der drei Bände öffnet, fällt eine Errataliste heraus. Auch beim Motto hat man sich vertippt. Griechische Zitate, mit denen man prunken wollte, hauen vorne und hinten nicht hin, und gleich auf den ersten Seiten heißt es buchstäblich, es seien »geistige Schleusen geöffnet« worden, und die Texte stünden »anscheinend unverträglich, sich einander ausschließend nebeneinender« – die ganze Anthologie wimmelt von Druckfehlern und muss von Betrunkenen lektoriert worden sein.

Alle 104 beteiligten Autorinnen und Autoren hat der Bildungsminister von Klaus Ensikat und Harald Kretzschmar porträtieren lassen. Scheußlicheres hat die Welt noch nicht gesehen. Es sind arrivierte Langweiler dabei wie Günter Grass und Christa Wolf, in der Mehrheit jedoch unbegabte Zonenzausel, die Clique der Unvermeidlichen, die immer zur Stelle ist, wenn es etwas umsonst gibt – Hallenser, Halloren, Halunken.

Die Gelegenheit, einmal richtig Tacheles zu reden und den Lehrerbildnern Appetit auf die Wildnis zu machen, hat kaum jemand verstreichen lassen. Dieter Mucke aus Halle tut kund: »Ich bin so praktisch / Dass ich mir mit dünnen Gedichten den Mund abwische / Wenn keine Serviette zur Hand ist.« Günter Ullmann aus dem bildschönen Greiz hat als Antwort auf die Frage, wie er sich die Zukunft vorstelle, ein Gedicht mit dem Titel »Deutschland« eingereicht (»blaue straße / wohin führst du / uns // in die mauern / der kaufhäuser / in das ritual der ellenbögen«). Sehr schön dichten kann auch Matthias Biskupek (»Enfang ward Ande«). Sicherheitshalber hat der Ministerialrat Boeger bereits im Vorwort mitgeteilt, dass den Lyriker Biskupek »Sensibilität und Anteilnahme gegenüber den Schwachen« auszeichneten.

Darüber hinaus ist hier zu erfahren, was Volker Braun als erstes einfällt, wenn er an seine Familie denkt (»Geborgenheit, Gefangensein, Zärtlichkeit«), und welche Bitte Hanns Cibulka aus Gotha an »die Spatzen in unserem Leben« richten möchte (»Meine Bitte: Schenkt mir etwas von eurer Zutraulichkeit«).

Beim Ritual der Spatzenhirne scheint es darauf anzukommen, den Schnabel einfach möglichst weit aufzureißen. »Geistig knüpfe ich an die Ideen der Mystik und der Reformation, der Französischen Revolution und der deutschen Aufklärung an«, versichert Uwe Berger, Träger des Heinrich-Heine-Preises und »Abkömmling von Karlshafener Hugenotten«, wie er stolz vermerkt. Der Romancier Reinhard Jirgl wiederum ist der lebende Beweis dafür, dass man den Alfred-Döblin-Preis auch dann nicht zurückgeben muss, wenn man eine »Verbreiterung der Sprachsättigung« in die Literatur einführt. Jirgl schreibt Jirglisch, eine unübersetzbare Fremdsprache (»Die Geschichte eines Landes kontaminiert das Ich mit ihren Komponenten so, wie die Handelnden mit ihrer Sprache den jeweils Anderen okkupieren«). Inwieweit eine solche Verbreiterung der Sprachsättigung zur geistig-kulturellen Einheit beiträgt, sollte recht bald durch eine Kleine Anfrage im Bundestag in Erfahrung gebracht werden.

»Das klingt einleuchtend. Aber ich bin ein Lessing-Typ«, lässt der Hölderlinpreisträger Reiner Kirsch die Menschheit wissen. Der Lyriker Uwe Kolbe ist eher ein Elends-Typ: »Das Land das Nichtland, / das Sein das Nichtsein, / sind sie der Spiegel nicht / und wir die Elenden.« Doch, ganz recht, Uwe Nichtuwe Kolbe Nichtkolbe. Ihr seid die Elenden.

Bernd-Dieter Hüge aus Chemnitz merkt trotzig an, dass er sich »marktgerechter Gefälligkeit« verweigere, doch seine Lyrik spricht nicht dafür, dass er die Wahl hätte: »TEUTSCHLAND MEINE SCHAUER: / du auch mein Glück. Aus vieler Völker Schreie Fluch auf dir / und meiner gallischen Vorväter / Verdammung in mein pruzzisches Blut / geflossen; aber sei dennoch. / Lieben muss ich dich, / will fest sein für dich, / hart«, ja, das ist gut, Bernd-Dieter, steck ihn tiefer rein, den Harten! Bernd-Dieter Hüge reitet auf Deutschland. Gut so. Dann kommt er wenigstens nicht zum Dichten.

An Deutschland leiden die meisten der hier vereinigten Autoren, weil ihnen nicht genug Aufmerksamkeit und Geld geschenkt wird. Der gelernte Rinderzüchter und Lyriker Wilhelm Bartsch aus Eberswalde beklagt »eine spürbare Ausgrenzung achtbarer und gestandener Autorinnen/Autoren aus dem Osten« und tut sich dicke (»Und der Chilene Neruda / legt mir die Hand auf die Schulter«). Für die Dichter aus der Zone sei in Deutschland »nicht einmal Platz am Katzentisch«, schreibt der DDR-Nationalpreisträger Jurij Brezan, ohne daran zu denken, dass der Bundesbildungsminister diesen Katzenjammer finanziert.

Alle fühlen sich ausgegrenzt, missachtet und diskriminiert, belogen und betrogen. »Die Diskriminierung ehemaliger DDR-Autoren müsste aufhören.« Dies wünscht sich Elfriede Brüning. »Wir werden doch abgegrenzt, ›abgewickelt‹. Am liebsten sollten wir gar nicht vorhanden sein.« Der Leipziger Reinhard Bernhof giftet sich darüber, dass die Verlage – er hat keinen – seit neuestem Einnahmen benötigen: »Somit degenerieren sie den Schriftsteller oder töten ihn ab.« Sanitäter! Reinhard Bernhof (»Ja, Poesie ist in uns und das Blut der Freiheit«) schwebt in Lebensgefahr!

Unzufrieden ist auch der Nationalpreisträger Günter Görlich: »Die Suche nach Veröffentlichungsmöglichkeiten ist zeitaufwendig und oft auch ungewohnt deprimierend.« Das Werk der am Katzentisch sitzenden Lessing-Typen »sollte in ganz Deutschland stärker bekannt und beachtet werden«. Volker Ebersbach aus Leipzig behauptet: »In den Mechanismen des freien Marktes überleben Schund und Kitsch besser.« Als die hohe Kunst des Volker Ebersbach. Und er fordert: »Mehr Wettbewerbsvorteile für die Literatur, wenn es sein muss, aus dem Steuersäckel!« Damit Volker Ebersbach sich auf unsere Kosten nach Herzenslust auskäsen kann.

»Ich bin ein Tausendfüßiges geworden / Das durch entstellete Gräser schlappt / Das einen Trippeltrappel hat und / Einen Appel / An der Stirn.« Das hat Kerstin Hensel gedichtet, und sie verlangt dafür eine Extrawurst: »Ich fände es sehr gut, wenn es für freiberufliche Schriftsteller mehr oder überhaupt einen Anspruch auf einen Halbtagsjob gäbe.«

Jeder Müllkutscher leistet bessere und wichtigere Arbeit als diese Tausendfüsigen, aber sie bestehen darauf, ihrer Unverzichtbarkeit wegen unentwegt bezuschusst, bevorzugt, gerühmt und gefüttert zu werden.

Von dem Podium herab, das der Staat ihnen untergeschoben hat, beschweren sie sich darüber, dass sie kein Podium hätten, und sie erheben weitere Forderungen. »Die Verblödung durch das Fernsehen schreitet rasant voran. Man sollte jeden Sender verpflichten, sich zur Literatur zu bekennen und Entsprechendes in sein Programm aufzunehmen«, schreibt der Dichter Günter Kunert. Man sollte doch, man müsste mal – das hätte gerade noch gefehlt, dass Günter Kunert auch noch in der Lindenstraße oder im Aktuellen Sport-Studio eine Kostprobe seiner Dichtkunst zum besten gäbe.

Im Grunde wollen alle nur das eine: Geld. Beate Morgenstern (»Küsse für Butzemännchen«) hat auch schon einen Plan, wie sie an die Otzen kommt: »Beispielsweise könnte man Veröffentlichungen belletristischer Gegenwartsliteratur subventionieren. Mindestens sollte bei einer Erstauflage eine erhebliche Starthilfe gegeben werden, so dass das Verlagsrisiko kleiner wäre.«

Eberhard Panitz (Erich-Weinert-Medaille, Kunstpreis der FDJ, Heinrich-Greif-Filmpreis, Literaturpreis des Demokratischen Frauenbundes, Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste, Nationalpreis, Goethe-Preis, Kunstpreis des FDGB) hat ebenfalls noch nicht genug in die Scheuer gefahren und weint sich im Auftrag des Bundesbildungsministeriums darüber aus, dass er verteufelt werde: »Solange die Verteufelung der DDR und ihrer vierzigjährigen Geschichte anhält, wird auch die Verteufelung ihrer Literatur und Literaten ziemlich pauschal weitergehen und sich wenig ändern.«

Eine originelle Idee, wie er besser an die Fleischtöpfe kommt, hat der Dichterprediger Walther Petri (»Ich bin klein, aber wichtig«): »Dringend erforderlich erscheint mir, mit angemessenen finanziellen Mitteln nicht nur Kultur generell, sondern in meinem Fall die kleinen aktiven ostdeutschen Verlage zu unterstützen, denn das Wegbrechen von jeglicher Kultur befördert auf eine inkommensurable Weise zerstörerische Tendenzen in der Gesellschaft.« Wenn sie nicht unablässig Stipendien, Preise und Medaillen dafür erhalten, dass sie klein, aber wichtig sind, schwant den Butzemännchen gleich der Untergang des Abendlandes.

Aber ist die geistig-kulturelle Einheit mit Jürgen Fuchs und Bernd-Dieter, mit Lehrerbildnern und Spesenrittern und Freizeitdichtern, die einen Trippeltrappel und einen Appel an der Stirn haben, denn überhaupt erstrebenswert? Was haben die Anthologisten mitzuteilen, das so wichtig ist, dass Theo Waigel Schulden machen muss, um es unter die Leute bringen zu können?

Der zweifache Nationalpreisträger Erik Neutsch zum Beispiel bekämpft den »Alleinvertretungsanspruch der bürgerlichen Ästhetik« mit einem Roman, der davon handelt, dass ein braver Schlossermeister aus dem Osten einen »aus dem Westen stammenden Finanzdezernenten« umbringt, wobei es Neutsch darum geht, »die gesellschaftlichen Hintergründe zu benennen, die im Prozess der Wiedervereinigung auftraten«. Ein pfiffiger Plot: Treten Hintergründe auf, gehen Dezernenten drauf.

Nicht nur der schreibende Bulldozer Neutsch, auch der Dramaturg Bernd Schirmer hat einen großen Wenderoman vorgelegt. Er heißt »Schlehweins Giraffe« und handelt davon, dass ein Zoo im Osten von der Treuhand »abgewickelt« wird. Schlehwein, der Held des Romans, schlurft mit Pinsel und Papier zum Schauplatz des Grauens: »Schlehwein war mit seinem Zeichenblock von Gitter zu Gitter gegangen und hatte die Tiere porträtiert, um sie der Nachwelt zu bewahren. Ich habe nie so traurige Tierbildnisse gesehen.« Das geht ans Herz: Die Wiedervereinigung hatte die Tiere in eine Identitätskrise gestürzt. »Leicht zu verkaufen waren die Rhesus-Äffchen, vor allem an dynamische Jungunternehmer, die sie als besondere Attraktion für ihre neu eröffneten Läden nutzten.«

Kein Klischee wird ausgelassen, jeder noch so spillerige Einfall wird augenblicklich in die Maschine genagelt, und am schönsten ist es, wenn dabei Grammatik und Logik auf der Strecke bleiben. Denn hier kommt Lutz – Lutz Rathenow, der immer noch schreib-schreib macht, obwohl ihm Hermann L. Gremliza eindringlich davon abgeraten hat. »Die Selbstzufriedenheit des alten Neudeutschlands«, schreibt Rathenow, »erscheint mir so merkwürdig verschroben, so problemfremd, so dass ich heute nicht mehr weiß, ob das Verschwinden Osteuropas nur den Beginn vom Ende einer bestimmten Zivilisation einläutete.« Wie meinen? »Das Desinteresse / die Unkenntnis des Westens am Osten insgesamt wird sich rächen.« Wie der Ministerialrat Boeger darauf verfallen konnte, dass Lutz Rathenows Gestammel eine Werbung für die Kenntnis »am Osten« sei, steht dahin.

Lutzreif schreibt auch Uwe Saeger (»Die Umbenennung des Feuers«): »Das Berufliche an sich, und damit meine ich das Schreiben, den Vorgang, wo das Ich sich in der Notation des Stoffes realisiert, ist unverändert; die für mich nötige Hermetik des Schreibenden-Seins ist ein nicht antastbarer Imperativ meiner Existenz.« Es ist unwahrscheinlich, dass irgendwer den Imperativ der Existenz von Uwe Saeger antasten möchte. Doch er muss damit leben, dass sein Genie von dem der Dichterin Gabriele Stötzer weit übertroffen wird.

Den Untergang der DDR, betont sie, »fand ich als gerecht«, und dann breitet sie 22 Seiten lang ihre kleingeschriebenen, ohne Punkt und Komma zusammengestoppelten Fickgeschichten aus – »ich ficke dich ich kann mit deinem schwanz in mir spielen«, hört, hört, »dabei ist mein fickfleisch schon dem süffizianten geschmack der sich durch dein lecken in mir multipliziert ich spüre es sprießen unsere geilheit bringt mich hoch ein orgasmus tänzelt ich verdränge ihn und der druck bringt den schmerz noch mal hoch den der vergangenen jahre vor der wende 4 jahre ohne ficken gelebt ...«

Minsierialrat Boeger vertritt die Auffassung, dass die Texte der Anthologie einen Beitrag »zur Erziehung zum Frieden und zur gewaltfreien Konfliktlösung« leisteten, doch in Wirklichkeit ergeben sie nur einen eigenartigen, von Stümpern gestrickten Jammerlappen, seltsam miteinander verknüpft und verwoben.

2.230 Seiten Makulatur für Lehrerbildner – der Bund der Steuerzahler sollte sich der Sache annehmen.

Titanic 10/1995

Trompete des Volksempfindens

Kulturkritik mit Klaus Rainer Röhl

Der Leserschaft »zur vergnüglichen Lektüre« empfiehlt Klaus Rainer Röhl sein »Deutsches Phrasenlexikon«. »Den Lesern dieses Buchs empfehle ich deshalb als Therapie: Erst mal ablachen.« Was Eckhard Henscheid mit seinem Wörterbuch »Dummdeutsch« gelungen ist – Begriffe der aktuellen Schaumsprache aufzuführen und der Lächerlichkeit preiszugeben –, musste Röhl, der das meiste einfach aus Henscheids Buch übernommen hat, missglücken, denn ihn leitet allein sein politisches Ressentiment. Röhl passt die ganze Richtung nicht.

Wenn von »Streitkultur«, »Politikverdrossenheit« und »Emanzipation« die Rede ist, glaubt Röhl polemisch leichtes Spiel zu haben. Viel Mühe hat er sich jedenfalls nicht gegeben: Die Mehrzahl der Begriffe und Wendungen qualifiziert er schlicht und einfallslos als »toskanisch«, »toskanadeutsch«, »frühtoskanisch«, »alttoskanisch«, »hochtoskanisch«, »nordtoskanisch«, »medientoskanisch«, »gewerkschaftstoskanisch« oder »realtoskanisch«. Wenn er dann auch noch »grüne Toskanatantchen« verspottet, hält sich die angekündigte Vergnüglichkeit in engen Grenzen.

Gleich elfmal präsentiert er eine Gleichung, die schon beim ersten Mal weder komisch noch erhellend, sondern nur vulgär war – »Autonomendeutsch (= Scheißdeutsch)« –, und mangels Pointen schließt er seine Einträge mit Floskeln ab: »Noch Fragen?« – »Noch Klärungsbedarf?« – »Alles klar für die nächste Party?«

Und als sei er niemals der Herausgeber von konkret gewesen, spricht Röhl jetzt herablassend »von winzigen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit erscheinenden altkommunistischen Sudelblättchen«. In Pardon, schreibt er, hätten Robert Gernhardt und Friedrich Karl Waechter »eine freischwebende Blödel-Ecke namens ›Wiese‹ mit Beiträgen« versehen. Möglicherweise meint er die unter dem Kürzel »WimS« bekannte, ja: berühmte Kolumne »Welt im Spiegel«. Eine »Wiese« hat es in Pardon nie gegeben. Mit Fakten geht Röhl überhaupt generös und erstaunlich lax um. Harry Rowohlt, teilt er mit, veröffentliche in der Zeit eine Kolumne, »in der der kauzige Permatrinker aus Hamburg-Eppendorf auf gestelzte Art zum Ausdruck bringt, dass er fast alle übrigen Menschen bekloppt findet«. Auch hier hat Röhl sein Ressentiment dem Augenschein vorgezogen.

Nicht einmal der Spott über Esoteriker und Selbsterfahrungsgruppen ist so billig zu haben, wie durchschnittliche Kabarettisten und neuerdings auch Klaus Rainer Röhl sich das vorstellen. Wenn er sich über »Willensänderung durch Fußreflexzonenmassage« lustig zu machen versucht, offenbart er nur seine Ahnungslosigkeit. Jene obskuren Gestalten, die sich »gruppendynamischer, die Seele aufrüttelnder Tanzgymnastik zu fernöstlicher Musik und gemeinschaftlich betriebenen Zärtlichkeitsübungen (altdeutsch: Ringelpietz mit Anfassen, neudeutsch: rudelbumsen)« hingeben, bevölkern eher Röhls Phantasie als sein teures Vaterland.

Früher war alles besser. »Doch bald etablierten die Wächter der political correctness einen Tugendterror, der sich mit dem der Jakobiner durchaus messen könnte«, stellt er fest. Diesen verblüffenden Befund hat der Zeichner Klaus Böhle für das Lexikon ins Bild gesetzt: Eine seiner Karikaturen zeigt die Köpfe von Philipp Jenninger und Stefan Heitmann im Strohkorb vor der Guillotine.

Röhl sieht, mitten unter uns, Köpfe rollen, und er registriert nicht nur »Knoblauchkränze« und »Asylantengruppen«, die ihm »durch ihre Tänze oder ihre in Parkanlagen gegrillten Knoblauch-Klopse« unangenehm auffallen, sondern auch die »typisch somalisch-afrikanische Bereitschaft, zu plündern«. Und Israel, vermerkt er, da er keine Reputation mehr zu verlieren hat, erhalte aus Deutschland »eine Art Ablass oder besser eine ›Ablöse‹, wie man die fragwürdigen Transaktionen von Zuhältern beim Wechsel eines Mädchens (ab 50 000 DM) oder von Fußballvereinen (ab 500 000 DM) beim Wechsel eines Profis nennt«.

Gegen das Milieu und die Phrasen der guten Menschen, die sich regelmäßig mit einer Kerze in der Hand und einer Träne im Knopfloch nach Taka-Tuka-Land einschiffen, um die Probleme der Welt zu lösen, ist vieles vorzubringen. Röhl beschränkt sich jedoch auf die Phrasen seines eigenen Milieus, in dem man selbstbewusst Position gegen »Knoblauch-Klopse« bezieht und stolz darauf ist, deutsch zu sein. Hier hat das gesunde Volksempfinden endlich wieder eine genuine Stimme gegen die Verniggerung der Kultur gefunden: »Die Jüngeren himmeln einen Schlagersänger nur an, wenn er zumindest englisch singt, noch lieber spanisch, italienisch, französisch, griechisch, am liebsten lateinamerikanisch oder einen Dialekt von den glücklichen Multikulti-Inseln benutzt (Rap, Rasta). Die Mädchen lassen sich ihre meist zu dünnen blonden Haare, wenn irgend möglich, zu Rastalöckchen aufnudeln und ziehen Jeans nur an, wenn sie aus den USA kommen, während ihre Eltern für eine farbige Bluessängerin am Bildschirm fast zu Boden sinken, wann immer möglich ›beim Türken‹ einkaufen gehen und sich als schönste Gaumenfreude erträumen, Tsaziki ›beim Griechen‹ zu essen ...«

So primitiv hat uns zuletzt Alfred Tetzlaff die Welt erklärt, als Röhl sein Geld noch mit links verdiente. Heute sind die beiden Politologen ein Herz und eine Seele.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.12.1995