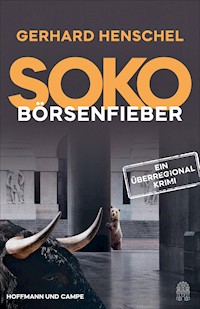

13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Der ganze Wahnsinn der Finanzwelt in einem gnadenlos unterhaltsamen Krimi, der keine Grenzen kennt Kommissarin Fischer und Kommissar Gerold aus Uelzen sind Eltern von Drillingen geworden. Und es kommt noch schlimmer: Bei Bad Bevensen schwimmt die Leiche eines Bankangestellten im Elbeseitenkanal. Auch in anderen Ländern fallen plötzlich Banker Mordanschlägen zum Opfer. Daraufhin tritt in Bern die SoKo Börsenfieber zusammen. Während Gerold und Fischer die Unterwelt aufmischen, erleben Frank Schulz und Thomas Gsella sowie Michael Ringel und Rayk Wieland ihre mehr oder minder haarsträubenden Abenteuer. Wer Henschel kennt, der ahnt bereits, dass in Teil 3 der beliebten SoKo-Reihe die Finanzwelt nicht gut davonkommen wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

GERHARD HENSCHEL

SOKO Börsenfieber

EIN ÜBERREGIONALKRIMI

Hoffmann und Campe

1

Östlich vom Elbeseitenkanal ging die Sonne auf, als Erik Ellermann in einem Wendehammer seine Aufwärmübungen machte. Morgenstund hat Gold im Mund: An dieses Motto hielt er sich, seit er als junger Mann davon geträumt hatte, als professioneller Langstreckenläufer einen Weltrekord im Marathon aufzustellen. Daraus war zwar nichts geworden – auf Wunsch seiner Eltern hatte Ellermann sich zu einer Banklehre bereit gefunden – , aber in seiner Freizeit rannte er noch immer für sein Leben gern von A nach B, und am liebsten tat er das, wenn alles noch schlief.

Er spurtete den Grashang hinauf, bog auf der Uferpromenade nach rechts ab und trabte los.

Weiße Atemwölkchen stoben aus Ellermanns Nasenlöchern, was aber nur einer Faulholzmotte auffiel, die an ihm vorüberflog. Zu dieser frühen Uhrzeit war es am Elbeseitenkanal nahezu menschenleer.

So wie in Claude Monets Gemälde von der Dämmerung über der Insel San Maggiore zerfloß der Himmel an diesem Morgen auch über der Lüneburger Heide in viele Farben. Ellermann liebte die impressionistischen Maler und bedauerte nur, daß er nicht genug verdiente, um sich einen Monet oder einen Cézanne leisten zu können. Als Angestellter der Oberurseler Privatbank Credit Finanzmultiplus hatte er es zum Vice President gebracht, doch das hieß nicht viel, und zwei Drittel seiner Ersparnisse hatte er am vorigen Wochenende beim Black Jack in einem Spielcasino an der Reeperbahn verloren.

Daran dachte er so selten wie möglich zurück. Er wollte die Gegenwart genießen und alles in sich aufnehmen, was er spürte, roch und sah. Sein Herz schlug kraftvoll, die Morgenluft war mit Molekülen von Lavendel und Weißdorn gewürzt, über die Felder zur Rechten waberten Bodennebel, und ein milchiger Schleier dämpfte das Sonnenlicht.

Ein schnaufender Jogger näherte sich aus der Gegenrichtung, hob plötzlich beide Arme und harpunierte Ellermann mit einem Stahlgeschoß. Es traf ihn mitten in die Brust.

Ellermann ging zu Boden. Er war nie ein großer Freund von Überraschungen gewesen, und er verabscheute körperliche Gewalt. Nur ein einziges Mal in seinem Leben hatte er sich zu einem Faustschlag hinreißen lassen, mit siebzehn Jahren, als er in einer Toilette des Niedersachsenstadions in Hannover von einem betrunkenen Hooligan mit einem Messer bedroht worden war. Der Angreifer hatte danach einen Zahn ausgespuckt und ihn wiederzufinden versucht, laut jammernd und auf allen vieren, und Ellermann war weggelaufen, von Gewissensbissen geplagt, obwohl er in Notwehr gehandelt hatte …

Auch den Kriegsdienst hatte Ellermann verweigert. Als nun aber dieser Jogger auf ihn zukam und die Harpunenspitze mit beiden Händen tiefer in seine Brust stieß, schlug Ellermann verzweifelt um sich, in der Hoffnung, einen Treffer landen zu können.

Sein Gegner war jedoch kein Anfänger: Er zückte ein Filetiermesser und schlitzte Ellermann die Kehle auf.

Nur ein Fischadler sah dabei zu.

Mit der Beseitigung der Leiche mühte der Mörder sich nicht lange ab. Er warf sie ins Kanalwasser, wusch sich darin die Hände, joggte zu seinem Auto, das er an einem nahen Feldweg abgestellt hatte, und fuhr nach Berlin, wo der nächste Job auf ihn wartete.

2

Was für ein Leben, dachte Gerold Gerold. Erst die Nordseekrabbensuppe und der Avocadosalat, dann die Kutterschollen und die Bratkartöffelings, die Schokoladenmousse mit Kirschen, als Krönung ein Glas Friesengeist und sodann eine Tasse Bohnenkaffee und eine Zigarre auf einer Terrasse mit Blick auf Wildflieder, Holunderblüten und Pfaffenhütchen …

Tiefer Frieden erfüllte Gerolds Herz. Eine Woche zuvor waren er und seine Ehefrau Ute in Uelzen befördert worden – er zum Ersten Polizeihauptkommissar und sie zur Hauptkommissarin – , und nun saß er neben seinem Schwiegervater Folkert Fischer auf dessen Gartenterrasse in dem ostfriesischen Örtchen Boekzeteler Hoek unter graublauen Rauchschwaden und seufzte vor Zufriedenheit.

Fast kam es ihm so vor, als wäre dies der erste ruhige Moment, seit Ute ihm am Polterabend vor der Hochzeit mitgeteilt hatte, daß sie schwanger sei. Gerold hatte einen mittlerweile mehr oder weniger erwachsenen Sohn aus erster Ehe, Fabian, und eine weitere Familiengründung war eigentlich nicht vorgesehen gewesen, doch mit Ende vierzig hatte Gerold sich noch jung genug für eine zweite Vaterschaft gefühlt. Zur Welt gebracht hatte Ute dann allerdings Drillinge – eineiige Mädchen – , und seither befand er sich in seiner neuen Familie unaufholbar in der Unterzahl.

Mit Nachnamen hießen sie zwar alle Gerold, aber dafür hatte Ute ihren Mädchennamen behalten und auf ostfriesischen Vornamen für die Kinder bestanden: Grietje, Gerreltje und Galtje. Gerolds Argument, daß man die Mädchen schon äußerlich nur schwer auseinanderhalten könne und ihnen deshalb wenigstens Vornamen mit unterschiedlichen Anfangsbuchstaben geben solle, hatte Ute nicht gelten lassen. Die Vokale in den Namen seien unterschiedlich genug, hatte sie behauptet. »Und nu holl dien Muul, mien Söten!«

Seit einer halben Stunde hielten die drei Mädchen Mittagsschlaf in einer Dachkammer. Aus Erfahrung wußte Gerold, daß sie schon durch das kleinste Geräusch geweckt werden konnten, und er sprach deshalb auch außerhalb des Hauses mit gedämpfter Stimme. Folkert hatte ihn gerade gefragt, was er von der Wiedereinführung der Prangerstrafe halte, und er fragte: »Für wen?«

»För Schuuvkarrendeven«, sagte Folkert und schnaubte verächtlich aus.

Gerold hatte sich inzwischen gut genug ins ostfriesische Platt eingehört, um zu verstehen, daß es hier um Schubkarrendiebe ging.

Im Laufe der Zeit seien ihm drei Schubkarren gestohlen worden, sagte Folkert. Die erste im Dezember 1958, die zweite Pfingsten 1983 und die dritte am Montag vergangener Woche. »Ick bün ja keen Kriminalist, man ick glööv, dat dar en Serientäter umgeiht. Dem sull man nu endlich mal dat Handwark leggen. Un denn ran an ’n Pranger! Dat is de eenzige Spraak, de düsse Keerls verstahn!«

Bevor Gerold darauf antworten konnte, trat Ute auf die Terrasse und ermahnte die beiden Männer, leiser zu sprechen. »Sonst ist hier gleich wieder die Hölle los …«

Gerold, der sich keiner Schuld bewußt war, mußte es auch noch hinnehmen, daß Ute angesichts der Qualmwolke unter der Markise eine Bemerkung über »toxische Männlichkeit« äußerte. Dagegen ließ sich schlecht etwas einwenden, denn die Zigarren, die Gerold und Folkert rauchten, hörten auf den Namen Tropenschatz Corona Fehlfarben, und der klang so vorgestrig wie die Slogans »Come to Marlboro Country« oder »Männer wie wir – Wicküler Bier!«

»To laat!« rief Utes Mutter Martje aus dem Hintergrund. »Nu sünd se all opwaakt!«

In den folgenden zwei Stunden waren Ute und Gerold vollauf damit ausgelastet, die Drillinge zu wickeln, wieder anzuziehen, zu füttern, zu bespaßen und von neuem zu wickeln und wieder anzuziehen. Weil sie in der Nacht zuvor kein Auge zugetan hatte, wollte Ute sich nach diesem Zwischenspiel ausruhen und bat Gerold, die Mädchen spazierenzufahren.

Er gehorchte und setzte sie in den Drillingskinderwagen, der sage und schreibe 1599 Euro gekostet hatte und nicht viel leichter manövrierbar war als ein Gefechtspanzer. Über die Pfosten der Vorgartenpforte mußte Gerold das Ungetüm mit hohem Kraftaufwand hinüberheben, und auf freier Strecke bildete der steife Seitenwind eine kaum zu unterschätzende Unfallgefahr.

Grietje, Gerreltje und Galtje krähten fröhlich vor sich hin, während Gerold sie über die Timmeler Straße schob und einen Anruf entgegennahm, der ihn veranlaßte, sofort kehrtzumachen: Zwischen Emmendorf und Heitbrack hatte die Wasserpolizei die Leiche eines harpunierten Mannes aus dem Elbeseitenkanal geborgen. Das war ein Fall, der sich nicht auf die lange Bank schieben ließ.

»Und was ist mit den Überstunden, die du hier mit mir abfeiern wolltest?« fragte Ute.

»Die müssen noch ein bißchen warten«, sagte Gerold.

»So wie dann wohl auch ich.«

»Ja, aber nur, bis ich den Täter geschnappt hab.«

»Oder die Täterin.«

»Richtig. Oder die Täter, Gendersternchen, -innen.«

»Inklusive ihrer Hintermänner und -frauen, versteht sich. Falls wir es mit einem großangelegten Komplott zu tun haben!«

Wollte Ute ihn auf die Schippe nehmen? Sie hatten ja tatsächlich einmal eine internationale Verschwörung aufgedeckt, als der Sultan von Brunei darauf aus gewesen war, mit Hilfe korrupter Fußballfunktionäre die WM2034 an sich zu reißen …

Lang war’s her. Jetzt saß Gerold in Boekzeteler Hoek auf einem unbequemen Sitzsack im einstigen Kinderzimmer seiner Frau, die unter einer Rheumalinddecke in ihrem vorsintflutlichen Klappbett lag, während Oma Martje eine Etage tiefer einen Butterkuchen buk und die Drillinge im Garten die von Opa Folkert fabrizierten Seifenblasen bestaunten.

Gerolds Blick fiel auf ein vergilbtes Poster, das den Sänger Rufus Wainwright als jungen Mann zeigte. Wann mochte das an die Wand gepinnt worden sein?

»In meinem Abiturjahr«, sagte Ute, die Gerolds Gedanken erraten hatte. »Und ich kann dich nur warnen. In Rufus Wainwright bin ich noch immer verliebt. Wenn der hier aufkreuzen sollte, bevor du aus Uelzen zurückkommst, brenn ich mit ihm durch.«

»Und was soll dann aus den Kindern werden?«

»Die nehm ich mit.«

»Aha. Und wohin?«

»Nach New York.«

»Ist Rufus Wainwright nicht schwul?«

»Ja, ganz recht«, sagte Ute. »Der ist sogar mit einem Mann verheiratet. Aber das bin ich ja auch. Jedenfalls auf dem Papier …«

Das genügte Gerold. Er stand strauchelnd aus dem Sitzsack auf, straffte sich, krempelte seine Ärmel hoch und teilte Ute mit, daß er mit allen Mitteln um sein Besuchsrecht kämpfen werde.

»Versuch’s doch«, sagte sie und schlug die Decke zurück.

Der Klingelknopf neben der klobigen Eingangstür des Bungalows in Uelzen-Westerweyhe schreckte Gerold ab. Dieser Knopf war von einer barocken Sturzflut aus Messing umgeben und sah wie ein Fingerspitzenkrebserreger aus. Auf einem goldglänzenden ovalen Schild, das darüber angeschraubt war, standen die verschnörkelt eingravierten Namen der Bewohner:

Dr. h. c. Doris Klytaimnestra Hölzenbein-Ellermann

&

Erik Wulfhardt Ellermann

Klytaimnestra? Gerold strengte sein Gedächtnis an. War das nicht dieses männermordende Luder aus der griechischen Mythologie? Aber wer verfiel denn auf die absurde Idee, die eigene Tochter auf solch einen Namen zu taufen? Oder hatte Dr. h. c. Doris Klytaimnestra Hölzenbein-Ellermann ihn sich eigenhändig zugelegt?

Nachdem Gerold sich dazu durchgerungen hatte, die Klingel zu betätigen, gab sie im Inneren des Hauses eine dumpfe Lautfolge von sich, die er auch draußen deutlich vernehmen konnte: Bing … bong … bung … bang … böng …

Eine geraume Weile verstrich. Dann wurde die Tür von einer fast quadratischen Dickmadam geöffnet, die einen schwarzen Kittel, ein weißes Schürzchen mit Lochspitze und ein kronenförmiges weißes Servierhäubchen trug. Sie sah Gerold strafend an und fragte: »Wen darf ich melden?«

»Kommissar Gerold«, sagte er und zeigte seinen Dienstausweis vor. »Ich bin mit Frau Hölzenbein-Ellermann verabredet.«

»Die gnädige Frau erwartet Sie im Salon. Wenn Sie mir bitte folgen wollen …«

Auf dem Weg dorthin registrierte Gerold eine mit Krokodilfarn bepflanzte Kunststeinschale, mehrere leuchtende LED-Fische aus Porzellan, die lebensgroße Gußmarmorskulptur eines Damhirschs und einige Solarkugeln, die optische Akzente setzten, von denen aber keiner so dramatisch wirkte wie die Hausherrin, die Gerold in einem ochsenblutroten Abendkleid entgegentrat.

Ungeachtet ihres etwas reiferen Alters hatte sie sich aufgetakelt wie eine junge Schnepfe aus dem Denver-Clan. »Ihre Kollegen haben mir schon lauter Löcher in den Bauch gefragt«, sagte sie kalt. »Wie kann ich Ihnen helfen?«

Da sie ihm keinen Platz auf der geschmacklosen Polstergarnitur anbot, blieb Gerold stehen. Er entschuldigte sich für die Störung, sprach Frau Hölzenbein-Ellermann sein Beileid zum Tod ihres Mannes aus und versicherte ihr, daß er nicht viel von ihrer Zeit in Anspruch nehmen werde. »Im Grunde geht’s nur um Routinefragen. Hatte Ihr Mann Feinde?«

»Ja«, erwiderte sie. »Mich!«

Das war immerhin eine ehrliche Antwort. »Und wie ist es zu dieser, äh, Feindschaft gekommen?« fragte Gerold.

»Meinem teuren Gatten ist es nie gelungen, mir ein standesgemäßes Dasein zu verschaffen. Er hat mich in diesem … in diesem Familiengrab verklappt und ist seit Jahrzehnten zwischen Uelzen und Frankfurt gependelt, ohne beruflich groß voranzukommen. Erik war ein Versager. Am Ende hat er mir fast jeden Tag die Ohren vollgeheult …«

»Weswegen denn?«

»Wegen irgendwelcher Unregelmäßigkeiten an seinem Arbeitsplatz, die er angeblich nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Erkundigen Sie sich bei seinem Chef!«

Gerold hätte gern gewußt, welchen Verdiensten sie ihren Ehrendoktortitel verdankte und ob sie mit dem Fußballspieler Bernd Hölzenbein verwandt war. Und er fragte sich, an wen sie ihn erinnerte. Wo hatte er schon einmal so ein rothaariges, mit den grünen Augen rollendes Scheusal gesehen?

Auf der Rückfahrt ins Revier fiel es ihm ein: Madame Medusa war’s, die geldgeile Räuberin aus dem Zeichentrickfilm »Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei«. Von diesem Drachen schien Doris Klytaimnestra Hölzenbein-Ellermann in direkter Linie abzustammen.

Armer Erik, dachte Gerold. Erst eine Ehe mit Madame Medusa und dann ein unnatürlicher Tod und eine Zwischenbestattung im Elbeseitenkanal. Schrie das nicht nach Rache?

»Sie werden verstehen, Herr Kommissär, daß ich Ihnen keinen Zugang zu den sensiblen Daten aus Herrn Ellermanns Arbeitsbereich gewähren kann«, sagte Nikolaus Eysack, der Managing Director des Bankhauses Credit Finanzmultiplus.

Kommissär? Dieses Wort war Gerold zuletzt in der zehnten Klasse untergekommen, als in Deutsch Friedrich Dürrenmatts todlangweiliger Kriminalroman »Der Richter und sein Henker« auf dem Lehrplan gestanden hatte, mit dem drögen »Kommissär Bärlach« aus Bern in der Hauptrolle …

»Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun?« fragte Eysack.

Gerold schätzte ihn auf Anfang fünfzig und seinen teils mit Leder und teils mit Carbon beschichteten Schreibtisch auf rund zehntausend Euro. Zwei Fächerpalmen beherrschten die Fensterfront, und ein handgeknüpfter Wandteppich zeigte Alexander den Großen hoch zu Pferde in der Keilerei bei Issos. Der kurzgewachsene Eysack selbst saß hingegen auf einem ergonomischen Gymnastikball.

Es gebe Hinweise darauf, daß Ellermann in einer gesetzlichen Grauzone operiert habe, sagte Gerold. »Bis er umgebracht worden ist. Deshalb muß ich leider darauf bestehen, daß Sie alles offenlegen, womit er sich dienstlich beschäftigt hat.«

Eysack schmunzelte ein Weilchen, bevor er sich vorbeugte und Gerold zur Antwort gab, daß das Institut Credit Finanzmultiplus keine Leihbibliothek sei, in deren Beständen jeder hergelaufene Streifenpolizist nach Lust und Laune herumschnüffeln könne. »Da müssen Sie schon einen Durchsuchungsbeschluß erwirken, Herr Kommissär. Das dürfte Ihnen freilich schwerfallen. Es gibt ja nicht nur das gute alte Bankgeheimnis, sondern auch gewisse Kanäle, über die man vorwitzige Beamte zur Ordnung rufen kann, wenn sie ihre Befugnisse überschreiten und dadurch ihre Pension in Gefahr bringen …«

Dem eisgrauen Blick aus Eysacks Augen hielt Gerold stand, als er darüber nachdachte, wie er es vermeiden könne, etwas zu sagen, das nicht einmal mehr die dusseligsten Kriminalromanfiguren zu Protokoll gaben. Doch es führte kein Weg an der Frage vorbei, die er diesem Schurken stellen mußte: »Wollen Sie mir drohen?«

»Aber woher denn!« rief Eysack. »Ich will Ihnen unter die Arme greifen, Herr Kommissär! Es ist schließlich mein Beruf, anderen Menschen zu mehr Wohlstand zu verhelfen, und ich kann mir vorstellen, daß es in Ihrer Besoldungsgruppe noch viel Luft nach oben gibt. Da reicht’s doch bestimmt nicht dreimal jährlich zu ’nem Luxusurlaub in der Karibik. Oder sind Sie eher so der Typ, der lieber in seinen eigenen vier Wänden feiert? Mit ein paar Törtchen, von denen er sich einen Genuß ohne Reue versprechen darf?«

Gerold stand auf. »Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, Herr Eysack«, sagte er. »Ihren Versuch der Beamtenbestechung werde ich meinen Vorgesetzten und der Bankenaufsicht melden, und es wird mir ein Vergnügen sein, Ihr sogenanntes Institut demnächst mit der freundlichen Erlaubnis der Staatsanwaltschaft bis auf die Unterhosen auszuziehen. Auf Wiedersehen!«

Dich werden wir schon noch weichkochen, dachte Eysack, nachdem Gerold die Tür hinter sich zugeballert hatte, und ließ sich zu einem seiner Verbündeten im Justizministerium durchstellen.

Zwischen Frankfurt am Main und Hannover zwängte Kommissar Gerold im ICE-Bordrestaurant gerade ein Gemüsecurry mit Kokosreis in sich hinein, als er eine SMS erhielt:

Melden Sie sich mal. Habe Neuigkeiten. Ihr Riesenbusch

Mit diesem altgedienten Schwergewicht stand Gerold auf gutem Fuß. In Uelzen war Henning Riesenbusch als Erster Polizeihauptkommissar der Albtraum aller Gesetzesbrecher gewesen, bevor er das Amt des Berliner Polizeipräsidenten angetreten und mit dem Filz im dortigen Baugewerbe aufgeräumt hatte.

Gerold orderte einen Grauburgunder, lehnte sich zurück, wählte Riesenbuschs Nummer und wurde von ihm darüber informiert, daß er Anfang nächster Woche zum Berliner Innensenator ernannt werde.

»Drängt es Sie denn jetzt in die Politik?« fragte Gerold.

»Lange Geschichte«, sagte Riesenbusch. »So genau wollen Sie das gar nicht wissen. Als Innensenator werde ich jedenfalls mit eisernem Besen kehren! Sie glauben ja nicht, was das hier für ein Gezücht ist … Und wie isses bei Ihnen, Herr Gerold? Was macht der Nachwuchs?«

»Der gedeiht vorschriftsmäßig. Mein einziges größeres Problem ist zur Zeit die Mordsache Ellermann. Haben Sie davon gehört?«

»Nur flüchtig. Wieso? Wirft Ihnen da jemand Knüppel zwischen die Beine?«

»Ich glaube, daß Ellermann irgendeiner faulen Sache auf der Spur gewesen ist, in der Bank, für die er gearbeitet hat, aber die mauert, so gut sie’s vermag. Und wie es der Zufall will, hat der Generalbundesanwalt Weinläufer den Fall vor einer halben Stunde an sich gezogen, und ich bin raus.«

»Wie, Sie sind raus? Was soll das heißen?«

»Das heißt, daß ich mich wieder den Verkehrsdelikten und den Ladendiebstählen im Landkreis Uelzen zuwenden kann, weil dieser Mordfall mich nichts mehr angeht.«

Riesenbusch mußte sich kurz sammeln, bevor er seine Faust auf den Tisch donnern ließ und brüllte: »Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ich hab schon immer geahnt, daß dieser Weinläufer ein Sausack ist. Passen Sie auf, Gerold. Ich werde gleich zwei, drei Telefonate führen, und ich verspreche Ihnen, daß Sie dann wieder im Spiel sind. Sie haben mein Wort!«

3

Eine unvergeßliche Mischung aus Lesereise, Abenteuerurlaub und Kreuzfahrt hatte es werden sollen. »Und du mußt da nicht nur nix für bezahlen, sondern kriegst sogar noch fünf Riesen hinterhergeschmissen, wenn du den dreitausend Leutchen an Bord ab und zu mal was vorliest«, hatte der Schriftsteller Frank Schulz am Telefon zu seinem alten Kollegen und Freund Thomas Gsella gesagt. »Ich würde ja auch ohne dich mitfahren, aber außer mir gäb’s dann als Entertainer nur einen Rex-Gildo-Verschnitt, zwei schwule Jongleure, eine überalterte Girlie-Band aus Bad Cannstatt, einen Vogelstimmenimitator und einen grottenschlechten Zauberkünstler namens Pokus Schnokus. Mit denen kannst du mich doch nicht alleine lassen! Und überleg mal, was dir alles entgehen würde: Patagonien, Feuerland, die Magellanstraße, die pulsierenden Metropolen Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo und Santiago de Chile sowie die einzigartigen Tierwelten und atemberaubenden Naturwunder Südamerikas … Gar nicht zu reden von der Verpflegung! Der Kombüsenchef ist ein Halbgott. Ich kenn den von ’ner früheren Kreuzfahrt, und, Thomas, ich sag dir: Vor dem Polypensalat, den dieser Hexenmeister dir auf den Teller zaubert, wirst du niederknien!«

Gsella war jedoch skeptisch geblieben. Auf seiner letzten Auslandsreise war er entführt, versklavt und aufs gemeinste malträtiert worden. Danach hatte er sich geschworen, die Stadtgrenzen seines Wohnorts Aschaffenburg niemals wieder zu überschreiten, und an diesen gebrochenen Schwur dachte er nun zurück, als er sich eine halbe Seemeile südlich von Kap Hoorn um Mitternacht bei Windstärke zehn an die Reling des leckgeschlagenen Kreuzfahrtschiffs Prinzessin Rosemarie klammerte und sich fragte, was ihn dazu verleitet hatte, die Einladung zu dieser Reise anzunehmen: Geldgier? Leichtsinn? Idiotie? Oder nur das Bedürfnis, Frank Schulz einen kleinen Gefallen zu tun?

Pokus Schnokus, die Jongleure und knapp vierhundert andere Passagiere waren bereits über Bord gegangen. Knapp dreihundert weitere fanden den Tod, als die Prinzessin Rosemarie krängte und von einer Monsterwelle überrollt wurde. Ein Rettungsring knallte Gsella ins Genick, während ein windgepeitschtes Drahtseil einen Smutje steuerbords der Länge nach zerteilte und der Kapitän auf der Brücke so hart stürzte, daß er einen doppelten Halswirbelsäulenbruch erlitt.

Auf und ab ging die rasende Fahrt und zuletzt eher ab als auf. Je mehr Wasser die Prinzessin Rosemarie schluckte, desto schlechter kam sie aus den Fluten wieder hoch.

Mit Grausen sah Gsella die übergewichtige Schlagzeugerin der Lakritze Sistaz aus Bad Canstatt im brausenden Ozean versinken, bevor das zweihunderttausend Tonnen wiegende Schiff von einer neuen Welle umgedreht wurde, auf ein submarines Felsenriff prallte und in zwei Teile zerbrach.

Schulz, der den Beginn der Katastrophe selig verschlafen hatte, fühlte sich wie ein Unterhemd im Schleudergang. Am Abend hatte er noch gut gegessen – Ravioli von der Garnele mit weißem Basilikumschaum, ein in Kakao und Zimt gebratenes Hirschrückenfilet mit Preiselbeerschupfnudeln und zum Dessert ein lauwarmes Schokoladentörtchen mit Pumpernickeleis – , und das kam ihm nun alles wieder hoch, während er in seiner Außenkabine Purzelbäume schlug.

Draußen vor dem Bullauge erschienen sekundenlang das verzerrte Gesicht eines Stewards und die Luftblasen, die aus seinem Mund und seiner Nase quollen. Dann sprengte der Wasserdruck die Kabinentür aus den Angeln.

Wo oben und wo unten war, hätte Schulz da schon längst nicht mehr sagen können. Sein Körper folgte dem Sog, der entstand, als die beiden Hälften der Prinzessin Rosemarie in die Tiefe trudelten und sich dem größten Schiffsfriedhof der Welt hinzugesellten.

Gsella krallte sich unterdessen in den Wogen an ein Serviertablett, das er zu fassen bekommen hatte, und strampelte um sein Leben. Rings um ihn her übergellte das Sturmtosen die Schreie der Ertrinkenden.

Das ist ja fast wie in »Cast Away«, dachte er. Und ich bin Tom Hanks!

Als eine zwölf Meter hohe Welle über ihm zusammenbrach, kam er sich jedoch eher wie Leonardo DiCaprio im Showdown von »Titanic« vor.

Was sich hier zutrug, war nicht schön. So sah es auch Schulz, der zwanzig Meter weiter südlich aus den Strudeln auftauchte und Geräusche von sich gab wie eine kalbende Walroßkuh. Als Mittsechziger hatte er seine Ansprüche ans Diesseits auf ein gesundes Maß zurückgeschraubt, aber diesen Schiffsuntergang fand er nun doch etwas dick. Er japste und ruderte mit den Armen in der wackligen See.

Und es wurde immer schlimmer.

Vor nicht allzu langer Zeit hatten mildtätige taz-Leser nach einem Aufruf der Redaktion insgesamt dreißigtausend Euro für die Grunderneuerung von Gsellas Gebiß gespendet. Es war einigermaßen professionell restauriert worden, doch von der ganzen Pracht blieb wenig übrig, als der Dichter unter Wasser frontal mit einer abgebrochenen Geländerstange aus dem Maschinenraum der Prinzessin Rosemarie zusammenstieß. Das scharfkantige Ende der Stange haute Gsella mehrere Zähne aus und raubte ihm zugleich das Bewußtsein.

Es war Gsellas Glück, daß ihn der vitale Schwimmer Schulz an einem seiner Ohren packte und ihn zur Landspitze der Isla Hornos zog. Unerfreulicherweise kam dabei aber wieder Pech ins Spiel, denn beim Schwimmen verfing Schulz sich mitsamt Gsella in dem vierzig Meter langen Tentakel einer Qualle, deren Nesselzellen ein lebensgefährliches Gift verspritzten. Meeresbiologen war diese Quallenart unter dem Namen Floating Terror vertraut. Den Grund dafür erfuhr Schulz in Blitzesschnelle: Ihm schien es, als hätte ihn ein Bullenpeitschenhieb getroffen, und ein Kreislaufschock erschwerte ihm den Überlebenskampf in den Sturzwellen vor der Felseninselküste.

Auch Gsella bekam die Martern zu spüren, die das Quallengift hervorrief. Sie rissen ihn aus seiner Ohnmacht, und obwohl ihm sterbensübel war, gelang es ihm, den Fangarm der Qualle zu zerreißen, ohne dabei auf die viehischen Schmerzen in seinen Händen zu achten.

Ein neuer Brecher wirbelte Schulz und Gsella nordwärts, trennte sie, führte sie wieder zusammen und trennte sie abermals. Von Klippe zu Klippe warf sie das brodelnde Meer, bevor es die zwei entkräfteten und auch fast schon entseelten Schreiberlinge auf einen Geröllstrand spie, dessen spitzes Gestein ihnen an vielen Stellen die Haut aufschürfte.

Gerettet! dachte Schulz, als er festen Boden unter sich fühlte, und Gsella sprach sogar ein Gebet: »Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter …«

Sie ahnten nicht, daß ihre Schwierigkeiten an diesem Ort erst anfingen. Mit der Prinzessin Rosemarie war auch ein Geldbote untergegangen, der dem chilenischen Drogen-, Waffen- und Mädchenhändler Arturo Miguel Infante eine Million Euro aus der Schwarzgeldkasse seines Kompagnons Nikolaus Eysack überbringen sollte, und Señor Infante hatte die Angewohnheit, jedem Vorkommnis, das ihn Geld kostete, akribisch nachzugehen und dafür zu sorgen, daß die Kasse wieder stimmte. Und an wen hätte er sich halten sollen, wenn nicht an Schulz und Gsella, die einzigen Überlebenden?

4

»Grietje, Gerreltje und Galtje geht’s gut«, sagte Ute. »Mein Vater hat ihnen Holzschiffe geschnitzt, mit denen sie herumplanschen können, und von meiner Mutter werden sie mit Kirschpudding und Erdbeerkuchen gemästet.«

Es freue ihn, das zu hören, sagte Gerold. »Und vermißt ihr mich auch alle so sehr wie ich euch?«

»Na, du weißt doch, wie die Mädchen dich vergöttern und welch große Stücke meine Eltern auf dich halten …«

»Und du selbst?«

»Ich bin mir noch unsicher. Gestern nacht hab ich Rufus Wainwright das Chanson ›Une place dans mon cœur‹ auf die Mailbox gesungen, aber er hat mich noch nicht zurückgerufen. Und was hast du so erreicht?«

»Och … Wir haben zwei Fälle von Fahrerflucht untersucht, einen Motorrollerdieb in Schlieckau festgenommen und auf der Rockenmühler Straße bei Varendorf eine anderthalb Meter breite Dieselölspur entdeckt.«

»Weiter nichts?«

»Nein, weiter nichts, wenn man mal davon absieht, daß ich morgen nach Bern fliegen werde, um mich der Sonderkommission Börsenfieber anzuschließen. In den letzten vierzehn Tagen sind auch in Polen, Frankreich, England, Spanien und in der Schweiz Banker harpuniert worden. Der Generalbundesanwalt hätte mich von den Ermittlungen gern abgezogen, aber der olle Riesenbusch hat dafür gesorgt, daß ich jetzt wieder ganz oben mitmischen darf.«

»Sekunde mal«, sagte Ute. »Du fliegst morgen nach Bern? Und wer paßt dann auf den Landkreis Uelzen auf?«

»Du«, sagte Gerold. »Es tut mir sehr leid, meine Liebe, aber du mußt deinen Urlaub in Ostfriesland unterbrechen. Ohne dich sind die Esel hier aufgeschmissen. Kannst du die Mädchen bei deinen Eltern lassen? Für zwei Wochen oder so?«

Ute hatte viele Krimis gesehen, in denen mit Polizisten verheiratete Frauen überschnappten, als ihnen aufging, daß sie ihren Ehemann mit demFBIteilen mußten. Mit diesen Hyäninnen hatte sie nichts gemein, da sie selbst demFBIvon Uelzen angehörte, aber die Aussicht auf eine längere Trennung von ihren Töchtern machte ihr zu schaffen.

»Bist du noch da?« fragte Gerold.

»Ja«, sagte Ute. »Und ich glaube, daß unsere Kinder das verkraften und meine Eltern das stemmen können. Aber was hat denn der Generalbundesanwalt gegen dich?«

»Der allseits hochgeschätzte Herr Generalbundesanwalt Frederik Weinläufer hat nichts gegen mich persönlich, sondern bloß allgemein was gegen Bullen, die nicht nur gegen ganz arme Schlucker ermitteln wollen. Man erzählt sich, daß er letztes Jahr in einer Loge der Mailänder Scala den Ring irgendeines Unterfürsten der Cosa Nostra geküßt haben soll …«

»Wie bitte? Gibt’s davon Fotos?«

»Leider nicht. Aber bei der nächsten Gelegenheit werde ich diesem Weinläufer beide Beine absägen.«

»Und wo wirst du in Bern logieren?«

»Im Hotel Ibis Bern Expo.«

»Klingt sehr unverlockend.«

»Ganz meine Meinung.«

»In welcher Behörde wird die Sonderkommission denn zusammentreten?«

»Die Commission spéciale de police sur la fièvre boursière«, sagte Gerold mit einem gewissen Stolz, »wird ihre Arbeit übermorgen vormittag im ruhmreichen Berner Bundesamt für Polizei aufnehmen. Soll ich dir aus der Schweiz irgendwas mitbringen?«

»O ja, bitte! Eine Packung Finish Quantum Ultimate Spülmaschinentabs mit Dreifachwirkung, ein Edelweiß und ein Päckchen Mandelbärli, aber bitte lactosefrei!«

»Kann es sein, daß du dich über mich lustig machst?«

»Ja, selbstverständlich! Aber doch nur, weil ich weiß, daß du das aushalten kannst, mein Liebster. Hau sie in die Pfanne, die Schufte! Alle miteinander! Und ich selbst werde ab morgen in Uelzen aufräumen …«

Frank Schulz und Thomas Gsella waren auf der Isla Hornos von einem Vogelwart aufgefunden und erstversorgt worden. Bei dem Schiffbruch hatte der stark kurzsichtige Schulz zwar seine Brille und seine Barschaft verloren und der stark weitsichtige Gsella außer seiner Brille und seiner Barschaft fünf Zähne, aber davon abgesehen ging es den beiden Autoren verhältnismäßig gut. Sie lagen jetzt in Thermofolien eingemummelt vor einem Kanonenofen im Inneren des Leuchtturms der Insel, ein Notarzthubschrauber war unterwegs, und man hatte ihnen sechs Fläschchen Vitasprint Pro Immun hingestellt.

»Tut mir unsäglich leid, Thomas, daß ich dich da mit reingezogen hab«, sagte Schulz. »Ich schwör es dir: Das war das erste und das letzte Mal!«

»Ach, Frank, du kannst ja nichts dafür«, wollte der vor Kälte noch immer schlotternde Gsella antworten, doch weil er sich in seinem Schockzustand nicht mehr so klar artikulieren konnte wie sonst, brachte er nur die Äußerung hervor: »Ach Rank, ukannga icha hür …«

Der wehleidige Ton in Gsellas Stimme brach Schulz fast das Herz. »Ich mach das wieder gut«, sagte er. »Sobald wir wieder in Deutschland sind, versetz ich meine gesamte bewegliche Habe und erstatte dir alle deine Zahnarztrechnungen! Auf Heller und Pfennig! Wenn du willst, tret ich auch sämtliche Literaturpreise an dich ab, die man mir vielleicht noch zusprechen wird!«

»Hu gühich, aha hamma hecken«, erwiderte Gsella, was »Zu gütig, aber laß mal stecken« heißen sollte. An irdischen Ehrungen hatte er keinen Bedarf mehr, denn obwohl er erst in seinem siebenten Lebensjahrzehnt stand, war er bereits mit dem Cuxhavener Joachim-Ringelnatz-Preis, dem Robert-Gernhardt-Preis und dem Waldemar-von-Knoeringen-Preis für Verdienste auf den Gebieten von Politik, Wissenschaft, Journalismus und Kunst überhäuft worden.

Doch Schulz gab nicht nach. Das Schuldgefühl, das ihn bedrückte, wog so schwer, daß er Gsella auch die Kostenübernahme für eine neue Brille versprach. »Und die darf so teuer sein, wie sie will! Es kann auch ’ne Designerbrille von Porsche oder Gucci sein, falls dir der Sinn danach stehen sollte. Du hast die freie Wahl! Und wenn du noch durstig bist, kannst du auch meine drei von den sechs Fläschchen Vitasprint Pro Immun austrinken. Mit einem Dreh aktivierst du da den Zwei-Phasen-Komplex aus Acerola-Kirsche, Ingwer und Zink mit Vitamin C und D zur Stärkung deiner Abwehrkräfte. Für ein Leben voller Energie, Thomas! Hast du gehört?«

Nein, hatte Gsella nicht. Er war eingeschlafen und träumte von einem Rumpsteak und einem halben Liter Faust Kräusen naturtrüb im Aschaffenburger Gasthaus Schlappeseppel, wenn auch nicht lange, denn schon zwei Minuten später platzte der aus Bochum-Oberdahlhausen stammende Reporter Borromäus Görzke ins Zimmer und rief: »Na, ihr zwei Hübschen? Seid ihr bereit füa euer erstes Interview nach ’m Crash?«

Seit dem Ende seiner Tätigkeit für Bravo Sport war Görzke normalerweise als europäischer Fußballkorrespondent der New York Post aktiv, aber er hatte gerade als Urlauber auf der Isla Hornos ausgespannt, als die Prinzessin Rosemarie abgesoffen war. Nun witterte er die Chance, noch größer herauszukommen, wenn er die beiden Überlebenden interviewte.

»Man hat mia gesacht, datt ihr Deutsche seid«, sagte er und richtete seine Handykamera auf Schulz. »Tach zusammen! Ihr zwei seid dem Tod ja ganz knapp vonna Schippe gesprungen! Wie hat sich dat füa euch angefühlt, als ihr gemerkt habt, datt ihr gezz, sach ich ma, draufgehen könntet? Unt wat, glaubt ihr, is die Ursache von dem Unglück gewesen?«

»Verzieh dich«, zischte Schulz. »Oder ich hau dir eine rein!«

Davon ließ Görzke sich nicht beeindrucken. »Okay, annere Frage«, sagte er und wandte sich Gsella zu. »So ’n Kreuzfahrtschiff geht ja nich alle Tage unta, unt et kommt auch nich oft voa, datt die einzigen Übalebenden die Antwort auf die Frage vaweigan, woran et denn gelegen hat. Ma eahlich: Habt ihr wat dadran gedreht, dat de Prinzessin Rosemarie abgesoffen is? Kassieat ihr gezz irngswelche Vasicherungsgelda?«

In diesem Augenblick durchzuckten Gsella so gräßliche Zahnschmerzen, daß er den Kopf mehrmals in den Nacken warf und so etwas ausrief wie: »Ah – ah – ah, ah, aha!«

»War dat ’n Geständnis?« fragte Görzke. »Hasse die Frage grade bejaht?«

Gsella sagte nichts mehr. Er wand sich wie ein Wurm auf seiner Liege und wimmerte.

»Verstanden«, sagte Görzke. »Unt wie habt ihr den Anschlag ausgeübt? Mit ’nem Sprengsatz oda wie?«

»Red doch keinen Blödsinn«, sagte Schulz. »Wir sind völlig unschuldig, und Thomas Gsella hat auch nichts gestanden!«

»Wohle! ›Ja-ha-ha‹, hat er gesacht und auch genickt! Dat hab ich auf Film! Unt weißte wat? Ich stell dat gezz auf Facebook, unt dann wolln wa ma sehn, wat de Öffentlichkeit dazu sacht, datt ihr hiea Schiffevasenken gespielt habt!«

Wenig später schauten die Augen der ganzen Welt auf die Küste von Kap Hoorn. Görzke hatte sein Video geschickt zusammengeschnitten: Man sah einige an Land geschwemmte Leichen, an denen Möwen herumpickten, dann den im Wasser schwappenden Führerschein einer bildschönen Dame, die von der untergehenden Prinzessin Rosemarie gemeinsam mit Tausenden anderer Passagiere in den Tod gerissen worden war, und zum Schluß die zwei Überlebenden.

Sie wirkten nicht sehr sympathisch. »Ich hau dir eine rein!« keifte Schulz da ohne jeden Anlaß, und es wirkte auch nicht gut, daß Gsella auf die Bitte um ein Schuldbekenntnis mit einem Kopfnicken reagierte und die Lautfolge hervorstieß: »Ah – ah – ah, ah, aha!«

Rund um den Globus lösten diese Aufnahmen bei den Millionen Zuschauern ganz unterschiedliche Reaktionen aus. In Berlin, beispielsweise, schlug dem taz-Redakteur Michael Ringel das Herz aus Mitgefühl mit seinen Autoren Schulz und Gsella bis zum Hals, während sich in Neuseeland viele Leute vor Lachen kugelten, weil der entzahnte Gsella einer vergreisten Feldratte aus einer beliebten Trickfilmserie sehr ähnlich sah. In Uelzen wiederum schwante der Hauptkommissarin Fischer, die Schulz und Gsella kannte, großes Unheil, weil sie wußte, daß diese beiden Pechvögel auch früher schon in viele Fettnäpfchen gestolpert waren, und in Santiago de Chile ballte Arturo Miguel Infante die Fäuste und schickte ein Team aus, das Schulz und Gsella einkassieren sollte.

Er wollte sich mit ihnen gern mal privat unterhalten.

5

In der Berner Sonderkommission Börsenfieber fühlte Kommissar Gerold sich von der ersten Minute an unwohl. Es fiel ihm schwer, den Vorträgen über die internationale Geldwäsche zu folgen und sich Begriffe wie »Risikotransformation«, »Zinsstrukturkurve« und »Transparenzregister« zu merken. Viel lieber hätte er sich über den Dächern von Nizza, Chicago oder Frankfurt am Main dem einen oder anderen Ganoven leibhaftig an die Fersen geheftet.

Auf den toten Punkt sank seine Stimmung aber erst, als ein Fallanalytiker namens Kelly Fünfer ein Referat hielt. In Gerolds Augen sah er wie jemand aus, der im 24. Semester Sozialpädagogik studierte und noch nie eine Freundin gehabt hatte. Den Unterlagen zufolge war er für das saarländische Landeskriminalamt tätig, aber mit seinen Hängeschultern, seinen bunten Zöpfchen und seinem neckischen Beanie hätte dieser Hänfling, wie Gerold fand, viel besser hinter die Kuchenkasse eines Kinderflohmarkts gepaßt als in eine Mordkommission.

Die Tatsache, daß der Mörder stets mit einer Harpune zuschlage, deute darauf hin, daß er ein Mann sei, der sich über Cis-Geschlechtlichkeit und Heterosexualität definiere, sagte Fünfer. »Er will die Opfer penetrieren. In solchen Fällen wird aber gern übersehen, daß die Errichtung von Triebstrukturen immer eine nachträgliche Umarbeitung ist und daß alle Merkmale der phallischen Phase nur als Integration und Verwerfung der etablierten Erfahrungen und Partialtriebe zu verstehen sind …«

»Und was sind das für Merkmale?« fragte Gerold.

Die anderen Kriminalisten horchten auf. Sie hatten den Vortrag wie eine Sonntagspredigt über sich ergehen lassen wollen, weil sie ahnten, daß Fünfer einer jener Fachmänner war, die man am besten ausreden ließ, ohne ihnen zu widersprechen. Es kam nur darauf an, sie möglichst oft »Cis-Geschlechtlichkeit« und »Partialtriebe« sagen zu lassen, und schon war man sie wieder los. Dann eilten solche Leute zum nächsten Krisenherd und standen den Ermittlungen nicht mehr im Wege.

»Sie möchten wissen, worin die Merkmale der phallischen Phase bestehen?« fragte Fünfer.

»Ja«, sagte Gerold.

»Wenn es sich so verhält«, erwiderte Fünfer, »dann kann ich Ihnen nur raten, Ihre Hausaufgaben nachzuholen, Herr Kommissar, und sich in die Literatur über das Einsetzen des Genitalprimats, die Verkörperung der Geschlechtsidentität und das ödipale Drama der Heterosexualität einzulesen. Betrachtet man Ihre Frage im Kontext einer feministischen Kritik, die nachvollzieht, wie Individuen im Patriarchat geschlechtsspezifische Prozesse des Subjekt- und damit des Körperwerdens durchmachen müssen, dann sieht es ganz so aus, als hätten Sie ein manifestes Interesse daran, diesen Zusammenhang gar nicht erst verstehen zu wollen, gerade weil er an Ihnen selbst konkret wird! Verstehen Sie mich?«

»Nein.«

»Das habe ich mir gedacht. Und genau deshalb brauchen wir in polizeilichen Räumen neue Awareness-Konzepte …«

Ödipus, Schnödipus, dachte Gerold, als er sich nach Dienstschluß auf einem Hocker vor der Bar des Grandhotels Bellevue Palace niederließ und einen sechzehn Jahre alten Lagaluvin trank, um Kelly Fünfer zu vergessen.

Auf Gerolds linke Schulter legte sich eine fleischige Hand. Sie gehörte dem Commissioner Rupert Wimmerforce von Scotland Yard, mit dem Gerold in einem anderen Fall durch dick und dünn gegangen war.

»Pleased to meet you again«, sagte Wimmerforce, wälzte sich auf den Nachbarhocker, zwinkerte Gerold zu, bestellte ebenfalls einen Lagaluvin und gab ein kleines Geheimnis preis: Der Schwiegersohn des Bankers Nikolaus Eysack werde sich am kommenden Abend in der Schwulensauna Raclette in Zürich mit einem Sizilianer treffen, der für seine Künste als Harpunier berüchtigt sei. Näheres, sagte Wimmerforce, wisse er leider nicht, aber diese Information sei durchgesickert, und es könne sich lohnen, der Spur zu folgen, ohne irgendwem in der Sonderkommission etwas davon zu erzählen. In der Berner Kantonspolizei hätten die Wände nämlich Ohren, und es wimmele dort von Unterweltspitzeln.

Wimmerforce und Gerold stießen an. »Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd …«, sagte Gerold, und Wimmerforce, der ein umfassend gebildeter Mann war, vollendete den Satz: »… but with the two of us, it’s the other way round!«

Von seinem Hotelzimmer aus rief Gerold zu später Stunde die Fischerin an und stellte ihr eine schwierige Frage: »Findest du, daß ich ein manifestes Interesse daran habe, die geschlechtsspezifischen Prozesse des Subjekt- und damit des Körperwerdens der Individuen im Patriarchat gar nicht erst verstehen zu wollen, weil dieser Zusammenhang an mir selbst konkret wird?«

»Bist du betrunken?« fragte Ute zurück.

»Nein. Ich bin nur nachdenklich.«

»Und wie war nochmal die Frage?«

»Ach, vergiß es. Wie geht’s den Kindern?«

»Blendend. Mein Vater will ihnen jetzt sogar schon das Klootschießen beibringen. Am Wochenende fahr ich wieder hin.«

»Und wie ist die Lage im Landkreis?«

»Normal. In Suhlendorf hat irgendein Idiot einen Altkleidercontainer angezündet, und in Bad Bodenteich ist eine alte Dame auf den Enkeltrick reingefallen und hat sich von einem Betrüger ein ungeheuer wertvolles Buch abschwatzen lassen …«

»Welches denn?«

»Eine signierte Erstausgabe der gesammelten Gedichte von Ror Wolf.«

»Nie gehört. Muß man den kennen?«

»Ja, ich glaube schon. Darf ich dir eins aufsagen?«

»Ich bitte darum«, sagte Gerold und räkelte sich auf dem Bett. »Schieß los!«

»Wie du willst. Also: ›Zweiunddreißig, Juni, nachts, zwei Uhr, / als ich naß aus meiner Mutter fuhr, / als ich stumm aus meiner Mutter kroch, / aus dem einen in ein andres Loch, / aus dem Fleisch heraus hinein ins Leben, / sagte man zu mir: So ist das eben.‹ Das war die erste Strophe. Darf ich dir auch noch die zweite vorlesen?«

»Aber klar.«

»Dann hör zu: ›Im November nachts Zweitausendeins / lag ich nackt und aufgeschlitzt in Mainz, / tief im Blut und alle Tropfe tropften, / die Kanülen, die Katheter klopften, / alles floß hinein in das Plumeau, / und man sagt zu mir: Das ist halt so.‹ «

»Und was wollte uns der Dichter damit sagen?« fragte Gerold.

»Daß er sterblich ist, du Depp!«

Gerold ließ vier, fünf Anstandssekunden vergehen, bevor er der Fischerin mitteilte, daß er, nebenbei gesagt, nur einen Tanga in Lederoptik am Leib trage.

»Und das soll ich dir glauben?« fragte Ute. »Sieh lieber mal zu, daß ich das bald wieder persönlich überprüfen kann. Du weißt ja: Bi Gebrek fan Hauner frett däi Buer gris Krajen!«

»Was?«

»Bei Mangel an Hühnern frißt der Bauer graue Krähen.«

»Und das heißt?«

»Das heißt, daß ich mit grauen Krähen vorliebnehmen werde, wenn du noch lange in der Ferne herumschwirren solltest.«

»Ist das eine Drohung?«

»Ja.«

»Obwohl ich heute abend allein dir zu Ehren einen Tanga trage?«

»Ja.«

»Ich liebe dich.«

»Das kann jeder sagen. Beweis es mir, indem du alle Bösewichte verhaftest, die zwischen uns stehen!«

Gerold bat sich dafür etwas mehr als achtundvierzig Stunden aus.

Der Autogrammjäger Michael Ringel konnte sein Glück kaum fassen: Auf der Flugreise von Berlin nach Bogotá waren ihm beim Umsteigen in Madrid sowohl die Hammerwerferin Tatjana Lyssenko als auch die Schauspielerin Angelina Jolie über den Weg gelaufen, und er hatte allen beiden eine Unterschrift abgeluchst.

Noch höher schlug sein Herz, als er im Flieger nach Kolumbien auf dem Sitzplatz neben sich den katholischen Geistlichen Korbinian Scheuerlapp erkannte, der als Weihbischof gewirkt hatte, bis er wegen seines dubiosen Rufs gefeuert worden war.

»Ich heiße Michael!« rief Ringel. »Sind Sie nicht dieser Herr Scheuerlapp?«

Als Christ durfte Scheuerlapp nicht lügen. Er nickte und sah etwas säuerlich drein.

»Darf ich Sie um ein Autogramm bitten?« fragte Ringel und reichte ihm eine Kladde, in der sich außer Tatjana Lyssenko und Angelina Jolie auch schon Henry Kissinger, Uwe Seeler, Juliette Gréco, Otto Waalkes und der sozialdemokratische Politiker Hermann Schmitt-Vockenhausen verewigt hatten.

Scheuerlapp kam der Bitte nach, gab die Kladde zurück und hoffte, nicht weiter behelligt zu werden.

»Tausend Dank!« sagte Ringel. »Und wo fliegen Sie hin? Ach, ist ja klar – nach Bogotá! So wie wir alle hier in dieser Maschine. Nettes Städtchen! Mich reizt da allerdings nur die Autogrammbörse. Ist ja die größte der Welt. Haben Sie das gewußt? Einmal im Jahr treffen wir Autogrammsammler uns in Bogotá, und dann geht’s rund. Letztes Jahr hab ich da ein Autogramm von Yoko Ono gegen zwanzig von Konrad Adenauer eintauschen können, und für die hab ich drei Dutzend Autogramme von dem Werbefachmann Charles Wilp gekriegt. Dieses Mal hab ich vor, die Autogramme von Charles Wilp gegen ein paar Autogramme des Dichters Ernesto Cardenal einzutauschen. Kennen Sie den? Falls nicht, trage ich Ihnen gern ein Gedicht von ihm vor. Es geht so: ›Eine tiefe Sehnsucht durchzieht meine Worte, / während ich unter einem Lorbeerbaum liege, der den blauen Planeten / mit meiner Liebe erfüllt, / für die ich mich entschieden habe, / um unter ihrem Honigkuß den Himmel der Liebe zu segnen.‹ Wie finden Sie das?«

Scheuerlapp sah ihn entsetzt an.

»Ich weiß schon«, sagte Ringel. »Als Dichter ist Cardenal unter aller Kanone. Mit seinen Lorbeerbäumen und Honigküssen hat er selbst die niedrigsten Latten gerissen. Darüber brauchen wir nicht zu streiten. Aber seine Autogramme sind begehrter denn je! Und was haben Sie in Kolumbien so vor? Sind Sie dienstlich auf Reisen?«

»Teils, teils«, erwiderte Scheuerlapp. »Ich möchte ein bißchen ausspannen und zwischendurch einigen Gönnern der katholischen Kirche die Beichte abnehmen.«

»Echt? Gibt’s dafür in Kolumbien nicht genug Schwarzröcke? Muß dafür extra einer wie Sie eingeflogen werden?«

Dazu merkte Scheuerlapp kühl an, daß er als Beichtvater nun einmal international gefragt sei. »Nicht jeder Sünder möchte seine Beichte vor irgendeinem Feld-, Wald- und Wiesenpriester ablegen. Doch jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich möchte mich auf meinen Lesestoff konzentrieren …«

Ringel schielte in das Buch, das Scheuerlapp las. Es handelte sich um ein Werk des Theologen Hans Küng, und Ringel erspähte darin die Sätze:

Sei es nun Habgier, Raffgier, Machtgier oder Sexgier: das rücksichtslose Immer-mehr-haben-Wollen von Profit, Macht oder Sex ist eine Kardinal-Untugend, ist allerdings ein global verbreitetes Laster. Und dieses dient keinesfalls der Finanzstabilität!

»Das sehe ich auch so«, sagte Ringel. »Das mit der Sexgier. Aber davon habe ich mich freigemacht, Herr Scheuerlapp. War nicht easy, aber ich hab’s geschafft. Ist natürlich auch ’ne Altersfrage. Wenn man aus dem Gröbsten raus ist, wird alles leichter! Darf ich fragen, welcher Jahrgang Sie sind?«

Etwas widerwillig rückte Scheuerlapp damit heraus, daß er 1967 auf die Welt gekommen sei.

»Ach Gottchen, Lappi, dann sind Sie ja volle sechs Jahre jünger als ich!« rief Ringel und patschte Scheuerlapp aufs Knie. »Wenn das so ist, wundert’s mich auch nicht mehr, weshalb Sie sich hier Bücher über Sexgier reinziehen! Sie haben eben die Kurve noch nicht gekriegt. Aber ich sag Ihnen eins: Die Sexgier wird Sie eines Tages töten, wenn Sie nicht von ihr loskommen. Glauben Sie mir. Ich bin ein gebranntes Kind. Ich hab gerade noch rechtzeitig meine inneren Werte entdeckt, bevor ich von der Sexgier aufgefressen werden konnte …«

Scheuerlapp erschauerte, und nach der Landung hastete er zum Ausgang.

»Mach’s gut, Lappi!« rief Ringel dem Kleriker hinterher. »Und denk dran: Man sieht sich immer zweimal im Leben!«

Ein reich gedeckter Tisch mit dänischem Trendgeschirr und drum herum zwölf italienische Designerstühle … Nein, so konnte das nichts werden, dachte Swami Ganesh und sprach den Hausherrn Lars-Ole Dolgenhain unverblümt darauf an: »Räum das alles wieder ab! Wenn ihr mit euren tiefsten Gefühlen in Kontakt kommen wollt, müßt ihr im Kreis auf dem Boden sitzen. Hast du genug Kissen?«

»Sicher doch«, sagte Dolgenhain. »Ich such sie mal zusammen …«

Er war Senior Kreditreferent bei der Deutschen Bank, und die internationale Mordserie beunruhigte ihn so nachhaltig, daß er an diesem Sonntagabend in seinem Haus in Bad Vilbel eine Selbsthilfegruppe für nervöse Bankangestellte gründen wollte. Zur Unterstützung hatte er Ganesh engagiert, einen freiberuflichen Coach »mit Expertise in systemischer Familienaufstellung, Männerarbeit, Rebalancing und Thai Yoga Bodywork«, wie es auf seiner Homepage hieß. Dolgenhain konnte sich unter alledem zwar nichts Genaueres vorstellen, aber er fand, daß es vertrauenerweckend klang. Und wenn dieser Ganesh einen ebenerdigen Sitzkreis für angemessen hielt, dann sollte es eben so sein.

Von den Kollegen, die er zusammengetrommelt hatte, arbeiteten drei bei der Deutschen Bank und die übrigen bei der Commerzbank, dem Bankhaus Metzler, der BHF-Bank, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Mizuho Financial Group, bei Merrill Lynch und bei der DekaBank Deutsche Girozentrale. Unter ihnen allen ging die Angst um, seit das große Bankangestelltensterben begonnen hatte.

Lauter nervöse Wracks, dachte Ganesh, als sie um acht Uhr herum eintrafen. Er forderte die Männer dazu auf, erst einmal ausgelassen zu tanzen, doch dazu war keiner von ihnen aufgelegt. Sie wollten lieber reden.

»Gut«, sagte er, »dann wird geredet! Laßt uns einen Sitzkreis bilden, und jeweils einer von euch geht in die Mitte und spricht. Wer fängt an?«

Ein kreidebleicher Kreditanalyst wagte es als erster. »Ich bin nicht mit allen hier bekannt«, sagte er. »Deshalb will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Claus-Stephan Markgraf. Zunächst zu meinem Werdegang: Ich hab schon als Student Analysen zu aktuellen Risikomanagementfällen für die Deutsche Börse Group erstellt, hab an der Frankfurt School of Finance and Management meinen Bachelor of Science in Business Administration gemacht, bin zwei Jahre lang bei der Deutschen Bank als Privatkundenberater tätig gewesen und dann eine Zeitlang auch bei der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank mit dem Schwerpunkt Akquisitionsfinanzierung …«

»Das ist hier kein Bewerbungsgespräch«, sagte Ganesh. »Erzähl uns von deinen Ängsten! Was machen die mit dir?«

»Na, was schon? Sie lassen mich bibbern, ich wache nachts schweißgebadet auf, und als ich neulich im Schaufenster eines Geschäfts für Angelbedarf ’ne Harpune erblickt hab, ist mir beinahe das Herz stehengeblieben!«

»Geht mir auch so!« rief ein Senior Sales Manager, und andere stimmten ein: »Du sagst es, Bruder!« – »Ich erkenne mich darin wieder!« – »Ich auch!«

»Wollt ihr eure Ängste loswerden?« fragte Ganesh.

»Jaaa!« erwiderte die Gruppe wie aus einem Munde.

»Dann macht euch klar, daß die Angst nicht euer Feind ist. Sie ist eine der Türen, durch die ihr in euer wahres Wesen eintreten könnt.«

»Und wie?« fragte Dolgenhain.

»Indem ihr sie zulaßt! Ihr rennt vor eurer Angst davon wie kleine Kinder vor dem Butzemann. Dabei haltet ihr euch doch für Erwachsene! Das seid ihr aber nicht. Ihr seid völlig verkrampft und verkopft. Macht euch mal locker!«

»Und wie?« fragte Dolgenhain abermals.