1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

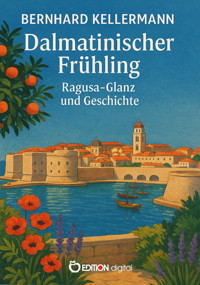

Blühende Orangenbäume, glühender Karst und die uralten Mauern von Dubrovnik (Ragusa) – im „Dalmatinischen Frühling“ entfaltet sich ein faszinierendes Panorama der dalmatinischen Küste, wie es Anfang des 20. Jahrhunderts kaum ein Reisender beschrieben hat. Mit scharfem Blick und poetischer Sprache schildert Bernhard Kellermann seine Eindrücke: vom Duft der Mandelblüte über die ehrwürdigen Festungen der Republik Ragusa bis zu den lebendigen Hafenbildern in Split (Spalato) und Kotor (Cattaro). Diese Reiseerzählung ist weit mehr als ein touristischer Bericht – sie ist ein literarisches Zeitdokument voller Farben, Gerüche, Stimmen und Geschichte. Ein intensives Leseerlebnis für alle, die die Adria lieben oder entdecken wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Bernhard Kellermann

Dalmatinischer Frühling

Ragusa – Glanz und Geschichte

ISBN 978-3-68912-601-8 (E-Book)

Aus: EINE NACHLESE 1906-1951, Verlag Volk und Welt, Berlin 1979. Herausgegeben von H. D. Tschörtner unter Mitarbeit von Georg Wenzel

© 2025 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Godern

Tel.: 03860-505 788

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.edition-digital.de

Dalmatinischer Frühling

Ragusa

Ragusa, im Mai

In Triest sah es schon einigermaßen nach Frühling aus. Als der Dampfer in Spalato festmachte, fühlte man, Anfang Mai, zum ersten Mal die Wärme. In Ragusa aber war es schon Sommer.

In den Gärten Ragusas blühen Rosen, Flieder, Glyzinen, Clematis, Lilien und Orangenbäume. Auch die Palmen blühen. Aus den untersten Blattwinkeln treiben sie wachsgelbe geile Blütenbüschel. Auch die Agaven schicken sich an zu blühen. Aus den dicken Blattleibern schieben sich täglich höher die Riesenspargel, die, in einer Höhe von fünf bis sieben Metern, die kunstvoll geformte Blütenkrone, einem herrlichen Kandelaber ähnlich, tragen werden. Die Feigenbäume tragen schon nussgroße Früchte, in den dunklen Kronen der Johannisbrotbäume hängen die jungen Früchte wie die Hülsen von Stangenbohnen, im lichten Laub der Mandelbäume die jungen Mandeln. Die Maulbeerbäume sind über und über mit Früchten bedeckt, die Weinstöcke haben neue Ranken getrieben und setzen die Blütentrauben an.

Granatäpfel, Myrten, Lorbeer, Zypressen, Oliven bedecken die Abhänge rings um die Stadt – hoch oben aber blendet in der Sonne das nackte Gestein.

Ragusa, die Stadt, funkelt im Lichte, so stark, dass die Augen schmerzen.

Wenige Städte erwecken gleich unmittelbar und gleich stark den Eindruck trotziger Stärke, zielsicherer Energie und bürgerlicher Kultur wie diese kleine Küstenstadt Dalmatiens. Vielleicht Antwerpen, Bremen, Nürnberg, Florenz. Die Natur gab die Felsen, eine Handvoll Erde und Sonne. Alles andere ist das Werk eines kühnen und zähen Geschlechtes. Ein Fischernest vor fünfzehn Jahrhunderten, ein befestigtes Dorf, eine Burg, hat der Schweiß ungezählter Generationen ein imponierendes Kastell, eine zum Himmel ragende Zitadelle am Meer geschaffen, die mit den Kriegsmitteln früherer Zeiten nicht niedergerungen werden konnte. Auf nacktem Gestein, Felsen, Schluchten haben Fleiß, Genie und Schönheitssinn ein Paradies erstehen lassen. Eine ungeheure, nahezu unbegreifliche Leistung!

Ein volles Jahrtausend war die kleine ragusanische Republik, angefüllt mit tapferen Männern, das am weitesten gegen den Osten vorgeschobene Bollwerk der westlichen Kultur und christlichen Religion. In all diesen Jahrhunderten verstand es die Seefeste, sich durch Tapferkeit und geschickteste Diplomatie die Unabhängigkeit zu bewahren, obschon umlauert von der Türkei, Venedig, Ungarn, Habsburg – von Raubstaaten, die alles verschlangen, was sie in die Zähne bekamen. Die Flagge Ragusas – der heilige Blasius auf weißem Grunde – wehte über allen Meeren, selbst bis Amerika drangen seine Schiffe vor. Seine Handelskarawanen, von Hunderten bewaffneter Knechte begleitet, durchzogen auf schmalen, steinigen Gebirgspfaden den ganzen Balkan. Die Republik häufte Reichtümer an. Die Söhne Ragusas studierten in Salamanca und an der Sorbonne in Paris. Wissenschaften und Künste erblühten. Als der Senat Ragusas den Bau des Rektorenpalastes beschloss, ließ er die Pläne von Michelozzo Michelozzi entwerfen, dem Erbauer des Medici-Palastes in Florenz. Die Bauleitung übertrug er dem dalmatinischen Meister Matajewitsch, dem Schöpfer des Doms in Sebenico, einer verborgenen architektonischen Kostbarkeit, die niemand kennt. Welcher Schönheitsdurst dieser Kaufleute und Seefahrer und welche Demut vor der Kunst! Es nimmt nicht wunder, dass der Rektorenpalast ein Kleinod wurde, herrlich in jeder Einzelheit, in jedem Kapital, jeder Zierleiste, bis herab zum Türklopfer. Eines der umfangreichsten Archive des Balkans befindet sich heute in diesem Palast, zum Teil noch ungesichtet, und verkündet den Ruhm der kleinen, tapferen Republik. Die ganze Zitadelle ist vollgestopft mit Kirchen, Kapellen, Klöstern, kleinen Palästen, die Zeugnis ablegen von dem sicheren Geschmack der alten Ragusaner. Auf Schritt und Tritt begegnet man architektonischen Herrlichkeiten.

Im Jahre 1667 wurde Ragusa durch ein Erdbeben fast völlig vernichtet. Aber die zähe Republik erhob sich wieder, wenn auch weniger reich und herrlich. Sie bewahrte ihre Selbstständigkeit bis zur napoleonischen Zeit, also länger als selbst die stolze Republik Venedig. Dann aber schlug auch ihre Stunde. Was die französischen Generale in Ragusa zu suchen hatten, ist mir unverständlich. Aber es ist eine Tatsache, dass sie Ragusa besetzten und auf dem Berge hinter Ragusa eine Festung errichteten, deren Kanonen Ragusa beherrschten. Ein französischer General, Marmont, erhielt sogar den Titel eines „Herzogs von Ragusa“! Oh, entmutigender Wahnsinn der Menschen! Wie alle Dinge sich wiederholen. Hätte der Sinn für Formen sich nicht geändert, so gäbe es heute einen „Herzog des Ruhrgebiets“. Ragusa, das sich durch Fleiß, Genie und Tapferkeit ein Jahrtausend behauptete, musste den Wahnsinn der Franzosen mit seinem Leben bezahlen. Es geriet zwischen die Slawen und Engländer. Seine Vorstädte wurden verwüstet (heute noch sind die Ruinen zu sehen!), seine Flotte vernichtet, während der „Herzog von Ragusa“ sich mit knapper Not in seiner Festung am Leben erhielt.

1814 kam die ragusanische Republik an Österreich. Vernichtet, ruiniert durch das politische Erdbeben, das Napoleon in Europa hervorrief, richtete sich Ragusa abermals mit seiner alten Zähigkeit auf. Wiederum begann es zu erblühen. Die Ruinen wurden zum größten Teil wieder aufgebaut, die verwüsteten Gärten wieder kultiviert. Im Laufe eines Jahrhunderts entstand neuer Reichtum – da kam der Friede von Versailles! Ragusa wird gewiss auch diese dritte große Heimsuchung überstehen, wenn es auch wirtschaftlich um einige Jahrzehnte zurückgeworfen wurde.

Vor hundert Jahren musste die Republik Ragusa ihre Flagge streichen – St. Blasius auf weißem Grund –, nach dem Frieden von Versailles musste es sogar seinen Namen streichen! Es heißt gar nicht mehr Ragusa – es heißt Dubrovnik. Dubrovnik, eine Woche brauchte ich, um diesen Namen zu merken. Aber weshalb? Ragusa ist lateinischen Ursprungs, Dubrovnik dagegen ist slawisch und erinnert an die Eichenwälder, die vor Jahrhunderten den Berg Sergius, an dessen Fuß die Stadt liegt, bedeckten. Heute aber ist kaum eine einzige Eiche weder in Ragusa noch in der nächsten Umgebung zu sehen. Trotz alledem musste das tapfere und herrliche Ragusa seinen in der Welt berühmten Namen löschen und sich nennen lassen wie das elende Fischerdorf, das einst auf dem gleichen Felsenriff lag.

Ragusa also gibt es nicht mehr!

Heiliger Blasius – du, dessen Standbild allerorts in die hohen Mauern und Türme der Stadt eingemeißelt ist, dessen Flagge die Weltmeere durchzog, dessen Standbild ein Jahrtausend hindurch in festlichen Prozessionen durch die Stadt getragen wurde –, ist dies die Art, eine Stadt zu behandeln, deren Schutzpatron man ist? Dass du vor einem Erdbeben und den Kanonen Napoleons kapituliertest, ist vielleicht noch verzeihlich. Aber dass du vor dem Geschrei einiger nationalistischer Narren zurückgewichen bist –!

Ich skizzierte kurz die Geschichte dieser kleinen, tapferen Republik, um das Gefühl der Ehrfurcht zu vermitteln, das mich erfüllt, sooft ich die Stadt mit ihren hohen Wällen und Bastionen betrachte. Ich betrete sie nie ohne ein Gefühl hoher Achtung im Herzen.

Ragusa ist ganz aus Stein.

*** Ende der Demo-Version, siehe auch http://www.edition-digital.de/Kellermann/Fruehling/ ***

Bernhard Kellermann

Bernhard Friedrich Wilhelm Kellermann (*4. März 1879 in Fürth; †17. Oktober 1951 in Klein Glienicke bei Potsdam) war ein deutscher Schriftsteller, Journalist und Abgeordneter. Sein bekanntestes Werk ist der Roman Der Tunnel (1913), ein internationaler Bestseller, der millionenfach verkauft, in 25 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt wurde.

Kellermann studierte zunächst an der Technischen Hochschule München, später Germanistik und Malerei. Schon mit seinen frühen Romanen Yester und Li (1904) und Ingeborg (1906) gelang ihm der Durchbruch. Es folgten Reiseberichte aus den USA und Japan, die seine Beobachtungsgabe und literarische Vielfalt unter Beweis stellten.

Der Erste Weltkrieg prägte ihn tief: Als Kriegsberichterstatter veröffentlichte er Reportagen vom Frontgeschehen. Mit seinem gesellschaftskritischen Roman Der 9. November (1920), der den Umbruch am Ende des Krieges thematisiert, zog er sich den Hass der Nationalsozialisten zu – das Buch wurde 1933 verboten und verbrannt, Kellermann aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen.

Nach 1945 engagierte er sich in der jungen DDR stark für kulturelle und politische Fragen. Gemeinsam mit Johannes R. Becher gründete er den Kulturbund, wurde Abgeordneter der Volkskammer und Vorsitzender der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Für seinen Roman Totentanz erhielt er 1949 den Nationalpreis der DDR. In Westdeutschland hingegen geriet sein Name durch Boykottaktionen weitgehend in Vergessenheit.

Kellermann war zweimal verheiratet: 1915 mit der US-Amerikanerin Mabel Giberson (†1926) und ab 1939 mit Else „Ellen“ Michaelis, die nach seinem Tod seine Werke herausgab.

Bernhard Kellermann hinterließ ein vielseitiges Werk aus Romanen, Erzählungen, Reisebüchern und Reportagen. Er ruht auf dem Neuen Friedhof in Potsdam.

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Dalmatinischer Frühling

Ragusa

Bernhard Kellermann