19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jüdischer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

"Mit diesem Buch führt Amos Oz uns ein in die erzählte Welt von Samuel J. Agnon, dem großen Klassiker der hebräischen Literatur. Aber diese Einführung macht zugleich mit Amos Oz’ eigenem Erzählen vertraut; denn Agnon war einer seiner Lehrer, dem Amos Oz als junger Student begegnete."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

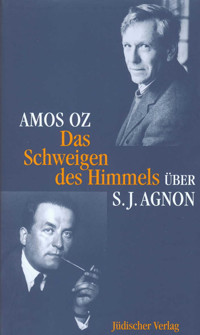

AMOS OZ

DAS SCHWEIGEN DES HIMMELS

Über Samuel J. Agnon

Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama von Izzat Ghazzawi

Jüdischer Verlag

Titel der Originalausgabe Schtikat ha-schamajim. Agnon mischtomem al elohim

eBook Suhrkamp Verlag 2025

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe im Jüdischen Verlag.

© Amos Oz 1993

© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 1998

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlagfoto: Jerry Bauer (Amos Oz)

eISBN 978-3-633-78498-1

www.suhrkamp.de

INHALT

Vorwort

Das leere Herz und der Weg zurück

Der Hohn des Schicksals und der Wahn der Frommen

Gestohlenes Wasser und heimliches Brot

Schuld und Verwaistsein und Schicksal

Verzeichnis der Werke Agnons in deutscher Übersetzung

VORWORT

Drei Werke Samuel J. Agnons möchte dieses Buch vorstellen, das nicht von einem »ganzen Forscher« stammt, sondern von einem Agnon-Leser, der liebt, was er las.

Die Einstellung der Agnonschen Helden und ihres Schöpfers zu Fragen von Lohn und Strafe, der Weltordnung und dem Sinn der Taten ist überwiegend religiös – vorausgesetzt, der Begriff »religiöse Einstellung« ist weit genug, auch Skepsis, Ketzerei und bittere Ironie gegenüber dem Himmel einzuschließen. Der Schriftsteller und Literaturkritiker Shlomo Zemach hat festgestellt, daß »keiner Gott flucht, der nicht Gott im Herzen trägt«. Agnons Helden und der Erzähler, der sie begleitet, nähern sich zuweilen der religiösen Haltung, die Shlomo Zemach mit diesen Worten skizziert.

Trotzdem ist bei Agnon weder immer alles »Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel«, noch wird unbedingt »im Schluß der Rede das Ganze verstanden: Gott fürchte« (Prediger 1,2; 12,13). Ein breites Spektrum theologischer, metaphysischer und sittlicher Möglichkeiten tut sich in Agnons Erzählungen auf. Je öfter ich sie wieder lese, desto eindringlicher sehe ich, wie häufig Agnons Einstellung zum Himmel, zum Eros, zu Judentum und Zionismus, zu falschem Lärm und zu Demut und Schweigen der Haltung anderer großer Vertreter der neuen hebräischen Literatur nahekommt, besonders Chajim Nachman Bialik und Josef Chajim Brenner, zuweilen auch Uri Zwi Greenberg – angesiedelt zwischen Glauben und Zweifel, Sehnsucht und Ekel, Liebe und Haß, Innigkeit und Abscheu. Nur der glühende Zorn, den wir bei Bialik, Brenner und Uri Zwi Greenberg finden, fehlt bei Agnon – vielleicht tritt bitterer Hohn an seine Stelle. Bei allem Spott ist Agnon jedoch zuweilen voll Erbarmen für den Menschen und seine Lage in »dem bösen Tun, das unter der Sonne geschieht« (Prediger 4,3).

Den Anfang des Buches macht eine Ansprache unter dem Titel »Das leere Herz und der Weg zurück«, die ich 1975 an einem Gedenkabend für Agnon an der Hebräischen Universität Jerusalem gehalten und bereits in meinem Buch Be’or hatchelet ha’asa / Im starken himmelblauen Licht (1978) veröffentlicht habe. »Der Hohn des Schicksals und der Wahn der Frommen« ist in der Tageszeitung Ha’aretz vom 22. September 1991, am Vorabend des Neujahrsfestes 5752, erschienen. »Gestohlenes Wasser und heimliches Brot« war in einer etwas anderen Version als der hier aufgenommenen im Ha’aretz vom 19. April 1989 abgedruckt. Der vierte und umfangreichste Teil des Buches, »Schuld und Verwaistsein und Schicksal – Gestern, vorgestern«, war bisher unveröffentlicht.

Es empfiehlt sich, bei der Lektüre eines jeden Kapitels den besprochenen Text vor sich zu haben.1

Jahrelange Agnon-Lektüre zusammen mit Schülern der Oberschulen in Kwuzat Chulda und Kibbuz Giv’at Brenner, Studenten der Universität Ben Gurion im Negev, der Hebräischen Universität Jerusalem und einigen ausländischen Einrichtungen sowie den Teilnehmern an zahlreichen Leseabenden haben diesen Band entstehen lassen. Falls er ein wenig vom Flair des mündlichen Vortrags bewahrt hat, bedaure ich das nicht. Vieles habe ich von meinen Schülern und Studenten gelernt; wollte ich jedem von ihnen namentlich danken, würde es ein eigenes Buch füllen. Dank ihnen und Dank meinen ersten Lehrern, Aharon Appelfeld, Dov Sadan, Shimon Halkin und Gershon Shaked, die mir den Zugang zu Agnons Geschichten wiesen. Besonderer Dank gilt meinen Freunden Chaim Be’er und Dr. Rafael Weiser, die mir in großen und kleinen Dingen die Augen öffneten, mir zeigten, was ich nicht sah, und mich vor einigen schlimmeren Irrtümern bewahrten. Dank auch an Tirza Vardi von der Abteilung für hebräische Sprache an der Ben-Gurion-Universität für die Überprüfung der Zitate und Fundstellen sowie manchen guten Ratschlag und an Tsruya Shalev und Orna Levy, dank denen dieses Buch dem näher kam, was ich in ihm sehen wollte.

1 Für Agnons Werke in deutscher Übersetzung siehe das Verzeichnis am Ende des Bandes. Alle hier nur mit dem deutschen Titel zitierten Werke liegen in deutscher Sprache vor. Bisher nicht übertragene Werke sind bei der ersten Erwähnung mit der Transkription des Originaltitels und dessen deutscher Übersetzung, im weiteren Verlauf nur mit dieser angegeben.

DAS LEERE HERZ UND DER WEG ZURÜCK

Aufgrund der historischen Katastrophe, daß der römische Kaiser Titus Jerusalem zerstörte und Israel aus seinem Land verbannte, bin ich in einer der Städte der Verbannung geboren. Aber immer zu aller Zeit kam ich mir vor wie einer, der in Jerusalem geboren ist.2

Dies sind, wie jeder Agnon-Leser weiß, wahre Worte. Aber seltsamerweise ist auch ihre Umkehrung wahr. Hätte Agnon etwa gesagt: »Wegen der historischen Katastrophe, daß das osteuropäische Judentum zerfiel, bin ich ein hebräischer Schriftsteller in Jerusalem geworden. Aber stets betrachtete ich mich als einen, der geboren und berufen war, Rabbiner in einer der Städte Galiziens zu sein«, wären auch das zweifellos wahre und zutreffende Worte gewesen.

Und vielleicht müssen wir in diesem Paradox, der quälenden Spannung zwischen einer Tatsache und ihrer Umkehrung, den Ort der Wunde erblicken, kraft deren Agnon Agnon geworden ist. Jeder wahre Schriftsteller wird doch Schriftsteller aufgrund einer schweren Verletzung dieser oder jener Art, die er in seiner Kindheit oder Jugend erlitten hat. Und – mit siebenundsiebzig Vorbehalten, all den Wenns und Abers der Welt – dürfen wir vielleicht den Ausspruch wagen, daß die Tiefe der Wunde die Kraft des Erzählers bestimmt, oder sagen wir, die Intensität der Verletzung die Kraft des Schreis, oder – nach dem Titel einer von Agnons kleinen Erzählungen – Lefi haza’ar – hasachar / Der Mühe entspricht der Lohn. (Ja, ich höre den Einwand: So mancher Verletzte wird nicht Schriftsteller, sondern ein Gerechter oder ein Mörder oder was auch immer, aber ich habe doch schon die sprichwörtlichen siebenundsiebzig Einschränkungen vorausgeschickt.) Greifen wir einen bekannten zeitgenössischen hebräischen Schriftsteller als Beispiel heraus, finden wir, daß er sich mit der Frage quält, ob es gut oder nicht gut ist, die Bevölkerung eines arabischen Dorfs zu vertreiben, wobei die Seelennot seines Protagonisten daher rührt, daß es jeweils nach einem Wertesystem gut und nach dem andern schlecht ist, er aber beide Systeme grundsätzlich akzeptiert. In einem anderen Fall ist er hin und her gerissen zwischen Bewunderung gegenüber roher Gewalt und der Achtung vor dem Geist im allgemeinen und dem sittlichen Geist im besonderen. Von Unterschieden in der Begabung und ähnlichem abgesehen, darf man vielleicht sagen, daß die Verletzung, der Zwiespalt in Agnons Seele noch tiefer und schmerzlicher ist, weshalb vielleicht auch die schöpferische Spannung, die Kraft der Energiequellen, die Tiefe der Leiden in eine andere Kategorie fallen. Denn Agnons Schmerz und die Not seiner Zeitgenossen waren wie ein bösartiges Geschwür – unheilbar, unlösbar, auswegslos. Gibt es einen, der Gebete erhört, oder gibt es ihn nicht? Gibt es Recht und Gericht, oder gibt es sie nicht? Hatten all die Taten der Vorväter einen Sinn, oder hatten sie keinen? Und folglich: Sind unsere eigenen Taten sinnvoll oder nicht, ja hat überhaupt jedwedes Tun einen Sinn? Was ist Sünde, was Schuld, was Wohltätigkeit? In all diesen Dingen ist Agnon weder wegweisend noch vorbildlich, sondern er und seine Helden rennen in angstvoller Verzweiflung hierhin und dorthin. Solche Furcht und Verzweiflung bilden auch in anderen Völkern, Sprachen und Zeiten Ausgangspunkt für große Werke. Und bei aller Macht der Selbstbeherrschung, die Agnons Schreiben bestimmt, ein Schreiben, das anfängt, nachdem der Schreiber in Eiswasser getaucht ist (Die Erzählung vom Thoraschreiber), bei aller Kraft der Zurückhaltung, Verkleidung, Erniedrigung, Umgehung und Ironie und gelegentlich auch des Sophismus – wird der herzensgebildete Leser schließlich erfassen: Da ist ein erstickter Aufschrei. Da ist eine offene Wunde. Deswegen ist hier ein wahrhafter Schriftsteller am Werk gewesen.

Agnons Erzählungen reden von Sünde und Strafe, Verlockung und Verantwortung, Regel und Ausnahme, System und Systemabweichung, Schuld und Gericht.

Der Mensch ist ein schuldiges Wesen. Alle handelnden Personen in Agnons Geschichten sind schuldige Seelen. Nur ist er weder Prediger noch Theologe und auch kein Rabbi Hieronymus Komm-Erlösung (Gestern, vorgestern) der Literatur: Es gibt Schuld, aber man kann nicht wissen, woher der mahnende Finger kommt, wer der Richtende und wer der Strafende ist, und vielleicht – so geistert zwischen Agnons Zeilen der schlimmste aller Schrecken, der Höhepunkt des Grauens –, vielleicht gibt es gar keinen Weltenlenker und kein gar nichts, sondern alles ist nur häßliches Possenspiel und unendliches Entsetzen.

Alle sind schuldbeladen. Schuldig ist Jizchak Kummer aus Gestern, vorgestern, der seine Stadt verließ, Vater und Geschwister vernachlässigte und gegen »Du sollst nicht begehren« und weitere Verbote verstieß. Schuldig ist der »Gast zur Nacht«, der sich Größe wünschte, nichts Geringeres, als ein wundertätiger Gerechter zu sein, der sein Städtchen aus dem Verfall aufrichtet. Schuldig ist Menasche Chajim (Und das Krumme wird gerade), schuldig ist Manfred Herbst (Schira), schuldig ist Hirschel Hurwitz (Eine einfache Geschichte), und schuldig ist sogar der bedauernswerte Fernheim, Held der gleichnamigen Erzählung, der »den Namen der Firma in Verruf gebracht« hat.

Zwar kann der Leser bei der Lektüre von Hachnassat kalla / Bräutigamssuche meinen, es gäbe Zuflucht vor Sünde und Schuld unter den Fittichen des Glaubens oder, in Agnons Worten: »innerhalb des Systems«. Aber Agnon selbst, dieser Spötter und Leidgeplagte, hat Bräutigamssuche so geschrieben, daß wir Leser keineswegs wissen, ob Reb Judel und seine Wundertaten existiert haben oder nur Allegorie waren, und falls Allegorie – ob diese ihren Stachel gegen das System und seine Verkrümmungen richtet oder gegen uns und ähnliche »Unfromme« wie wir. Diese Doppeldeutigkeit hat bereits mein Lehrer Dov Sadan aufgezeigt.

Ja, innerhalb des Systems erwarten uns nicht nur Seelenruhe und gute Ordnung, Lohn und Strafe, innerer Einklang, weise Lehre und deren Lohn; innerhalb des Systems lauern – Agnons Geschichten zufolge – auch der innere Widerspruch und das Absurde, unerträgliches Unrecht und die Unterdrückung von Trieb und Gefühl, widerwärtig selbstzufriedene, ölige Kleinbürgerlichkeit und die Opferung des Eros und der Lebendigkeit auf dem Altar der strengen Gebote und Gesetze. Fragt mal bitte die Fromme Tehilla, die am Ende ihres Lebens plötzlich zur Schwätzerin wurde, und sie wird euch erzählen, was sich »innerhalb des Systems« tut. Fragt den »Verstoßenen«. Oder Menasche Chajim. Oder den Gast zur Nacht, der das System wieder wie ehedem einsetzen wollte. All diese Dinge seien hier denen entgegengehalten, die in Agnons Schriften eine Fundgrube undifferenzierter »Förderung jüdischen Bewußtseins« gefunden zu haben meinen.

Hat Agnon etwa gehofft, in seinen Geschichten klammheimlich »dem System wieder Gültigkeit wie einst zu verleihen«, nachdem seine Protagonisten entdeckt hatten, daß außerhalb des Systems üble Begierden, Lüge, hohle Phrasen und darüber hinaus noch Irrsinn und Tod auf sie lauerten? Möglich, daß der Leser sich naiv zu der irrigen Annahme verleiten läßt, Agnon suche den Weg zurück. Ein anderer, gleichermaßen naiver Leser könnte irrig annehmen, Agnon suche keinen Weg zurück. Das ist doch wahrlich ein uraltes Thema: »So fliehe ich vor dir zu dir.«3 Arsaf, der Präparator in Gestern, vorgestern, tötet Tiere, nimmt ihnen das Leben, verleiht ihnen dafür aber eine Art Ewigkeit. Und die Tiere, heißt es dort, lieben diesen Arsaf, flehen ihn geradezu an, sie zu töten, um sie in anderer Form wiederzubeleben.

Und so sagt ein Leser, der zu den Figuren des Romans Schira zählt, zu einem Schriftsteller namens Chemdat, der in Schira und auch anderweit vorkommt: »Der heutige Mensch möchte in einem literarischen Werk eine neue Botschaft finden.« Chemdat entgegnet darauf wie üblich mit einer Mischung aus Naivität und Listigkeit: »Ich beabsichtigte nicht, die Frage ›wohin‹ zu beantworten, aber gelegentlich beantworte ich die Frage ›woher bist du gekommen‹.«4

Ja, dem Anschein nach hat uns ein großer hebräischer Schriftsteller erzählt, woher wir gekommen sind. Aber hat er das wirklich? Daniel Bach in Nur wie ein Gast zur Nacht sagt: »Ich bin unfromm . . ., ich glaube nicht daran, daß der Heilige im Himmel das Wohl Seiner Geschöpfe im Sinne hat« (S. 8). Und als wäre es mit diesen furchtbaren Worten nicht genug, setzt dieser Daniel Bach noch darauf: »Von einer Menschenmutter bin ich geboren, Fleisch und Blut, und wenn mein Fleisch fault und mein Blut stinkt, da können meine Lippen nicht noch den Allmächtigen preisen« (S. 38). Dem fügt Elimelech Kaiser im selben Roman an: »Sie meinen, der Höchste wird so unser Gebet nicht annehmen? Soll er doch Esau bitten, vor ihm zu beten« (S. 15). Diese Worte enthalten eine weit bitterere und vehementere Ketzerei als die Postulate derjenigen, die schlicht und einfach sagen, es gebe keinen Gott im Himmel, alles stamme von der Urmaterie und den frühen Kleinstlebewesen ab.

Daher enthalten Agnons Geschichten aus vergangenen Zeiten eine verdrängte Wahrheit: Was zerbrach – ist unheilbar zerbrochen. Nicht jene, die Pogrome anzettelten, nicht die Bösen unter den Völkern, nicht Hitler und auch nicht die Befürworter von Assimilation, Aufklärung oder Zionismus haben die Mauern von Halacha und Überlieferung eingerissen, sondern das Haus ist von innen her zerfallen, unter der Last seiner eigenen Widersprüche, dem Gewicht seiner Gesetze, Verordnungen und Verbote. Sogar einer einfachen Christin wie Krolka, der Hausgehilfin von Frau Sommer in Nur wie ein Gast zur Nacht, tut dieser Gast leid, der »nun viele Nächte lang fern von Gattin und Kindern hier übernachtet und der nicht zwischen Sachen unterscheiden kann, die sich ausbessern lassen, und solchen, deren Ausbesserung nicht lohnt« (S. 208-209).

Es gibt also keinen Weg zurück. Da kann Akavia Masal (Bidmi Jameha / Im Mittag ihrer Tage) sich noch so sehr an die Grabsteine auf dem alten Friedhof klammern. Das Tor ist verschlossen, und die Geister lachen ihn aus. Auf der andern Seite wiederum kann Dr. Schimmelmann in Gestern, vorgestern die Bibel nach Herzenslust dem modernen Geschmack anpassen, kann mit einem Streich die Propheten in Publizisten verwandeln – die Geister lachen auch ihn aus, und Agnon lacht mit. Es gibt keinen Weg zurück. Ja, kübelweise Spott ergießt sich in Agnons Geschichten über alle, die »im Schatten der Weisheit Schutz suchen«, all die, die zu den Ruinen zurückkehren wie Archäologen, die nach Tonscherben Ausschau halten (laut Bialik in dem Gedicht Lifne aron hassefarim / Vor dem Bücherschrank: »Sie schürfen in den Gräbern des Volkes und in den Ruinen des Geistes«). Die Rückkehr des Archäologen zu den Ruinen ist nicht die Rückkehr des verlorenen Sohns in sein Steinbruchhaus. Weh dem Weltfremd aus Schira und weh seiner Gelehrsamkeit! Und welchen Sinn hat Manfred Herbsts ganzes Stöbern in den Resten des zu Staub zerfallenen Byzanz? Ganz zu schweigen von Gamsu in Ido und Enam, dessen Gelehrsamkeit ihn das Leben kostet. Wir sehen demnach, daß der Weg »zurück nach Gumlidatha«, wenn nicht ins Irrenhaus, dann bestenfalls ins Aussätzigenheim führt (Auf Allzeit). Und die Geister lachen, wie gesagt, und nicht selten lacht auch dieser Chemdat, der listig Naive, mit.

Geister, habe ich gesagt. Und damit meinte ich nicht die Dämonen, von denen Professor Baruch Kurzweil spricht – die sind eine andere Geschichte. Ich persönlich finde in Agnons Erzählungen eine wilde, dunkle Ader heidnischen Reizes: Da ist die Hand des Schicksals, da sind blutdürstige Götter, die Mächte des Schicksals, das Fatum. Und es gibt allerlei Geister. Etwa in Jaffa, der Meerschönen in Der Treuschwur und natürlich in Ido und Enam und in Auf Allzeit. Nachdem Daniel Bach erkannte, daß der Heilige, gelobt sei Er, seine göttliche Anwesenheit abgewandt hat, scheinen in anderen Geschichten andere Mächte aufgetreten zu sein, die den Raum mit einem dunklen, götzenhaften Wabern füllen – Geister, die mit Schicksalen spielen. Das ist der Hund Balak für Jizchak Kummer, und das ist Schwester Schira für Manfred Herbst: der Fingerzeig ihres Schicksals.

Gewiß hänge ich hier Agnon nicht einen Glauben, eine Meinung oder eine »Weltanschauung« an, die ihm fernliegt. Schließlich ist es Agnon, der an einer Stelle in Schira den Satz geschrieben hat: »Die Götter, die miteinander schäkern, brachten Manfred . . .« und an anderer Stelle in demselben Roman: ». . . ein Mann und eine Frau, über denen Gottes Hand war, was Ungläubige als Hand des Schicksals bezeichnen.« Nach einfachem Schluß kann man an diesem Punkt aufstehen und verkünden: »Aus Agnons Worten folgt, daß er selbst ungläubig war.« Nur gibt Agnon sich nicht gern für einfache Schlüsse her. Abgesehen vielleicht von jenen Stellen, an denen er selbst einen Augenblick lang den Vorhang beiseite zieht, hinter den Paravent der Weisheit und Pfiffigkeit lugt und – in der Erzählung Tehilla – sagt: »Manchmal stand ich inmitten der Betenden, manchmal inmitten der Frager« (S. 330). Es gibt keinen Weg zurück.

Aber was ist mit dem Weg nach vorn? Was erzählt Agnon über die Rückkehr nach Zion und den Aufbau des Landes? Eigentlich sagt er das, was Josef Chajim Brenner sagt, nur in anderem Stil: Wo Brenner aufgeblähte Lügen mit Hammerschlägen zum Platzen bringt, kommt Agnon mit einer spitzen Stecknadel in der Hand.

Das neue Land Israel beherbergt, in Agnons wie in Brenners Erzählungen, eine Handvoll Pioniere, die mit der Bescheidenheit verborgener Gerechter, chassidischem Feuer und zielstrebigem Fleiß begnadet sind. Andererseits kamen auch Leute ins Land, die von den Krankheiten der Diaspora befallen waren, wie wir sie aus Agnons Erzählung Bina’arenu uviskenenu / Mit jung und alt oder Brenners Missaviv lanekuda / Immer um den Punkt herum kennen: hohle Phrasendrescher, von quälenden Zweifeln Verzehrte, kleine Ämter- und Ehrenjäger, von fieberhafter Hysterie Getriebene, aufgeregte Betrüger und weltverbesserungswütige Spinner. Und noch andererseits lassen Agnons wie Brenners Erzählungen über Jaffa und die landwirtschaftlichen Kolonien den alten Jischuw5 als stehendes Gewässer erscheinen. Agnon wie auch Brenner und Bialik hängen mit ganzem Herzen an den Demütigen der Erde, die im stillen pflügen. Über die anderen fällt Brenner in seinen Geschichten mit Zorngebraus und geradezu dostojewskischen Fäusten her, während Agnon sie mit dem Rasiermesser Thomas Mannscher Ironie zerteilt. In dem Petach Tikwa von Gestern, vorgestern lebt schweigsam Rabbi Menachemke, alias der stehende Menachem, und ihm gegenüber hasten und drängeln Leute wie Grischa und Gurischkin. Im alten Jischuw des zwanzigsten Jahrhunderts treibt Rabbi Hieronymus, der wütige Prediger, sein Unwesen, kontrastriert wiederum durch den blinden Reb Chajim Rafael, der sich niedriger denn Gras schätzt. Brenner selbst taucht in Gestern, vorgestern zu einem Zeitpunkt auf, als eine Lüge platzt – eine Begebenheit, die in der Zeit angesiedelt ist, in der Boris Schatz an der Kunstschule Bezalel wirkte. Man veranstaltete dort ein Chanukkafest, bei dem »geschlemmt und gelärmt wurde«, und hatte eigens ein Standbild des Hasmonäers Matatjahu mit einem Schwert in der Hand angefertigt, um das die Feiernden in einer Art Julnachtsfest tanzten. Hätte man dem Standbild Leben eingehaucht, heißt es dort, wäre es von seinem Podest gestiegen und hätte sie allesamt zerhieben, denn Matatjahu war ja ein Bilderstürmer gewesen, ein Vorkämpfer für den Glauben, nicht für das Land. Solange die Hellenisten sein Volk unterjochten, hatte er keinen Finger gerührt; erst, als sie die Befolgung religiöser Gebote untersagten, stand er auf und revoltierte. (Das rührt an einer bequemen zionistischen Konvention, der zufolge die Hasmonäer gewissermaßen der Haschomer, die jüdische Selbstschutztruppe, der Frühzeit waren und Mattitjahus Aufstand eine Art »nationale Befreiungsbewegung« darstellte.) Bei diesen Worten bricht Brenner in Agnons Roman in schallendes Lachen aus, in vulgäres, »barbarisches Gelächter«, und auch Chemdat lächelt fein . . .

Vielleicht darf man hier einen Moment von Agnon und seinem Werk abweichen und eine persönliche Geschichte erzählen. Im Jahr 1961 erhielt ein Student die Aufgabe, eine Arbeit über Brenners und Agnons Israel-Geschichten zu schreiben. Dabei lernte der junge Mann auch etwas über die väterliche Zuneigung, die Brenner, seinerzeit bereits ein anerkannter und verehrter Schriftsteller, Jahrzehnte früher für den jungen Eleven Agnon empfand, der noch am Beginn seines Weges stand. Diese Freundschaft, die in die Zeit der Zweiten Alija in Jaffa fällt, erstaunte den Studenten, denn was um Himmels willen sollte wohl ein verbitterter, aufbrausender, nachlässiger und zorniger Mann wie Brenner – Russe und vielleicht auch ein bißchen Dostojewskianer – an einem feinsinnigen, schüchternen Talmudschüler finden, einem poetischen, verwöhnten jungen Dandy wie diesem Agnon-Chemdat? Also suchte der Student in seiner jugendlichen Naivität Agnon auf und stellte ihm eine Frage: Sehr geehrter Herr Agnon, was hat Sie und Brenner trotz aller Wesensverschiedenheit in der Jaffaer Zeit verbunden? Agnon warf dem jugendlichen Frager einen schrägen Blick zu, lächelte ihn an, lächelte bei sich und sagte dann schließlich: »Zwischen Josef Chajim und mir bestand eine Nähe, die in einer gemeinsamen Liebe wurzelte.« Der aufgeregte Student meinte, unverhofft einer pikanten Herzensaffäre auf die Spur gekommen zu sein, und wenn er nur Agnon beharrlich am Ärmel zupfte, würde er gleich Dinge erfahren, wie die Welt sie noch nicht gehört hatte. Und in seinem jugendlichen Ungestüm bat er Agnon inständig, ihm doch mehr über diese gemeinsame Liebe zu verraten. Wieder lächelte Agnon (genauso lächelt, wie der junge Mann über die Jahre lernen sollte, der Schmetterlingsjäger angesichts eines hübschen Schmetterlings), zwinkerte beinah und sagte etwa folgendes: »Also, ich werde Ihnen ein großes Geheimnis verraten: In jenen Tagen, da wir in Jaffa wohnten, waren sowohl Josef Chajim als auch ich von tiefstem Herzen in Liebe Samuel Joseph Agnon zugetan.«

Ich will jetzt nicht anfangen, die Ironie zu analysieren, die in dieser kleinen Agnon-Anekdote steckt. Aber ich möchte sagen, daß nicht gemeinsame Liebe, sondern – vor allem – gemeinsamer Haß die beiden verband. Und wenn Agnon Brenner und sich selbst gegenüber rabiat war mit dem, was er jenem Studenten sagte, so war er das auf seine eigene Art und Weise: nadelspitz, nüchtern und durchdringend. Wo Brenner rabiat mit sich und anderen umging, tat er es mit Zähnen und Klauen. Brenner und Agnon hängten Hoffnung wider alles Erwarten an den zionistischen Traum, gingen jedoch nicht in die Irre, sondern erkannten die Samen all jener Übel, die wir viele Jahre später selber über uns gebracht haben. Relativismus und Skepsis erfüllen Agnons Geschichten, wo es um Politik und die Instrumente der Herrschaft geht (die den Dichter Natan Alterman und viele andere hervorragende Zeitgenossen derart fesselten). Diese Skepsis klingt sowohl in seiner Erzählung Pirke ssefer hamedina / Kapitel aus dem Buch über den Staat als auch in dem Roman Schira an – besonders in so manchen Äußerungen von Manfred Herbst gegenüber seinen Töchtern.

Gibt es einen Trost, einen Ausweg, einen zu beschreitenden Pfad, der Agnons Geschichten zumindest andeutungsweise zu entnehmen wäre? Zuweilen ist man verleitet zu sagen: »Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist« (Psalm 119,1). Ja und nein. Da ist der wahrlich untadelige Reb Judel Chassid, dessen Untadeligkeit ihm mal zugute, mal nicht zugute kommt und ihm am Ende von Bräutigamssuche zwar Gutes bringt, aber auch wieder nicht, und da ist andererseits der nicht weniger wahrhaft untadelige Abkömmling Reb Judels, nämlich Jizchak Kummer in Gestern, vorgestern, der keinerlei wahres oder vermeintliches Wunder erlebt, sondern dem Wahnsinn und Tod anheim fällt. Da ist ein Untadeliger namens Taglicht in Schira und ein ebenso Untadeliger namens Gedalja Ziemlich, von dem in Eine einfache Geschichte erzählt wird, daß er »nicht an der Vergeltung verzweifelte«[!], das heißt, jeden Tag damit rechnete und zum Schluß auch sehr wohl davon betroffen wurde. Da ist Herr Minz, Tirzas Vater, in derselben Geschichte, und im Gegensatz dazu steht die fromme Frau Tehilla. Das sind Untadelige. Wenn der eine oder andere von ihnen gerettet wird, so scheint das auf Zufall zu beruhen oder an Wunder zu grenzen. Die anderen landen im Aussätzigenheim oder im Irrenhaus oder im Haus des Lebens, das heißt auf dem Friedhof.

Und die Ruhe? Wenn es überhaupt Ruhe gibt, wird sie bei Agnon nur wenigen Auserwählten zuteil, Menschen von nahezu wilder Stärke, denen es gelungen ist, mit Macht den allgemeinen Kreislauf von Verlockung–Sünde–Schuld–Strafe zu durchbrechen, der von innen oder als Katastrophe von außen kommt: Jochanan Leichtfuß in Gestern, vorgestern, der mit starker Hand Frauen und Hunde in Schach hält und außerhalb dieses Kreislaufs lebt; Schimschon Blaukopf, der Maler im selben Roman, der eisern seinen kranken Körper beherrscht und die wehe Lunge beschimpft, weil sie sich nicht vor dem leeren Magen schämt, und den leeren Magen, der nicht ob des angeschlagenen Herzens schweigt, und alle drei, weil sie ihre Stimme erheben, während er – Schimschon – trotz Krankheit und Hunger kein einziges Wort sagt; und vor allem Arsaf, der »für sich allein wie Adam im Paradies« draußen am Rogelbrunnen lebt und dort als Herr über Leben und Tod regiert. Da sie alle als Tier oder Gott gelten, haben sie Ruhe. Aber ihre Ruhe ist gewissermaßen mit dem Verzicht auf ihr Menschsein verbunden, dem Ausstieg aus eben diesem Kreislauf von Verlockung, Sünde, Schuld, Leiden und Reue.

Natürlich gibt es auch eine Seelenruhe anderer Art, in Agnons wie in Brenners Geschichten: Das ist die Ruhe der Niedrigstehenden (im Geist des tragischen Gesetzes, das Shakespeare Othello in den Mund legt: »Das ist der Großen Qual, sie haben minder Vorrecht als der Niedre.«) Und es ist die animalische Ruhe von Zierel Hurwitz aus Eine einfache Geschichte, die in die Jahre kam, »wo Essen und Trinken bei einer Frau zur Hauptsache werden«, sowie von Heinz Steiner in Fernheim und diversen abgestumpften Professoren und feisten »Askanim« (Funktionären). Aber ihre Ruhe ist mit »dem Verzicht auf alles« erkauft, dem Verzicht auf das Gefühlsleben, auf die Kraft zu lieben. Eine Kastration der Seele. Wie sagt Hirschel von seinem verrückt gewordenen Onkel: »sein Herz war ein leerer Raum in seinem Innern gewesen.«

Das ist gleichsam die Wahl, die letzten Endes auch Hirschel (und auf andere Weise Tirza Masal, geborene Minz) aufgezwungen wird: Lieben und das Feuer mit dem eigenen Mark und Blut – mit Irrsinn, Leiden, Tod – bezahlen oder nicht lieben und zum Preis des »leeren Raums anstelle des Herzens« Ruhe erkaufen. Hirschel findet zwar vielleicht einen Weg, zwischen den beiden Hörnern des Dilemmas durchzuschlüpfen, aber auch er entrichtet zunächst den Zoll der Leiden und des Irrsinns.

Zwei, drei Sätze über Agnons Erzählkunst. Bei Agnon gibt es »im Wald« und »in der Stadt« (wie der Name der Erzählung Im Wald und in der Stadt besagt). Die Agnonsche Stadt ist bereits gut erforscht, womöglich noch gründlicher als Adiel Amse in Auf Allzeit das alte Gumlidatha erforschte. Doch jetzt gehen wir mal in den Wald. Ich meine, in jene pflanzliche, vegetative Ader, deren Wildheit und Grauen zuweilen in sieben idyllische oder gar pastorale Hüllen verpackt sind und bei Agnon nicht mit dramatischer Vehemenz daherstürmen, sondern langsam ansschwellen und abfallen, gemäßigt, wie unter einer starken Kruste. Und der Erzähler erzählt seine – manchmal auch brodelnden – Geschichten auf die Weise, auf die Dr. Langsam in Eine einfache Geschichte seine Patienten kuriert: fast ohne Zutun. Langsam, wie nebenbei. Wie von selbst. Ohne explosiven »Höhepunkt«. Eine mögliche Überschrift für eine Studie zu diesem Thema wäre: »Dr. Langsams Erzählkunst«.

Ich ende, wie ich begonnen habe: mit großen Verallgemeinerungen. Agnons Leser und Freunde möchten bitte nicht vergessen, daß Idos Sprache und die Enamschen Hymnen letzten Endes eben nicht die faszinierenden Überreste einer bewundernswerten untergegangenen Kultur sind, sondern nichts als Lieder und eine Sprache, die ein Vater und seine Tochter zu ihrem eigenen Vergnügen erfunden haben. Und deshalb, gerade deshalb ist Dr. Ginats ganzes Lebenswerk nichts als Sand und Asche: Im Kreise stets geht der Wind, und zu seinen Kreisen kehrt der Wind zurück. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel, wie der Prediger Kohelet sagt (1,6 und 1,2).

Die mysteriösen »Heilmittel« in der Erzählung sind unwirksam. Gamsus sämtliche rare Bücher werden ihm nie und nimmer seine Frau wiederbringen. Sie ist auf und davon, ist niemals wirklich sein gewesen.

Günther und seine Freundin haben kein Haus, sie streunen wie zwei Straßenköter durch Jerusalem.

Und wer hat es gut auf der Welt, so daß sich sagen ließe: »Glücklich sind sie, denn ihnen wurde das Land gegeben«? Herr Greifenbach und seine Frau Gerda. Alle möglichen wohlgemuten Gelehrten. Sie und ihre Famuli und die Askanim und Askanowitze und Askanskys und Askansohns und sonstige »aufgeklärte Herren, die die heiligen Schriften aus ihren Häusern verbannt haben«, wie es in der Geschichte Ad hena / Bis hierher heißt. Die, »in deren Herzruinen die Mesusa untauglich geworden ist«, wie Bialik sagt. Die, »deren Herz ein leerer Raum in ihrem Innern ist«, in Hirschel Hurwitz’ Wendung.

Im Kreise stets geht der Wind, und zu seinen Kreisen kehrt der Wind zurück; alles ist eitel. Oder, wieder in den Worten dieses armseligen Enthusiasten Hirschel aus Eine einfache Geschichte, der sich denkt: »Wie schlimm man es hat; man schläft, um aufzustehen, steht auf, um zu schlafen. Zwischen Aufstehn und Schlaf: Kummer und Leid, Schläge, die man empfängt, und Demütigungen« (S. 181).

Verzeihung. Vielleicht habe ich einen Schatten auf Agnon fallen lassen. Ich möchte enden mit einem Ausspruch von Adiel Amse (Auf Allzeit), der da sagt: »Zwanzig Jahre sitzt ein Mensch im Schatten der Gelehrsamkeit verborgen, um am Ende einen gelehrten Ausspruch dieser Art von sich zu geben« (S. 401). Verzeihung, falls ich nichts Neues gesagt habe; ich war nicht aufgefordert, Neues zu verkünden. Ich wollte über Leiden, Liebe und Schmerz bei Agnon sprechen, den Prediger Kohelet, der sich in allerlei hübsche Kostüme verkleidet hat. Und vor lauter Liebe habe ich so und nicht anders von ihm gesprochen.

2 S. J. Agnon, Nobelpreisrede, in Mi’azmi el azmi / Von mir an mich, Tel Aviv 1976, S. 85 (hebr.).

3 Aus dem Gedicht »Die Krone des Gottesreichs« von Schelomo Ibn Gabirol, abgedruckt u. a. im Gebetbuch für den Versöhnungsabend, hrsg. v. Wolf Heidenheim, übersetzt von Selig Bamberger, Basel 1970, S. 98-117 (dt. u. hebr.).

4Sprüche der Väter3,1 (abgedruckt in vielen jüdischen Gebetbüchern für Sabbat und Werktage).

5 Die Gesamtheit der Juden, die bereits vor der zionistischen Einwanderung im Land Israel ansässig waren und ihr traditionelles Leben fortführen – im Gegensatz zum neuen Jischuw. In Agnon-Übersetzungen teilweise mit alte bzw. neue Ansiedlung wiedergegeben.

DER HOHN DES SCHICKSALS UND DER WAHN DER FROMMEN

Verborgenes und Offenbares in der Erzählung Tehillavon S. J. Agnon

In seinem Aufsatz »Die Polarität in Agnons Erzählungen« faßt Baruch Kurzweil die Erzählung Tehilla in den Worten zusammen: »Ein altehrwürdiges Bild, das ganz von Einheit und Harmonie zeugt.6 Die Agnonsche Polarität besteht laut Kurzweil darin, daß die Hand, die das altehrwürdige Bild voll Einheit und Harmonie skizzierte, dieselbe ist, die im Buch der Taten und in Ido und Enam ein »dämonisches und zerrissenes« Bild gezeichnet hat. Und seit dem Tag, an dem Kurzweil diese Weisheit veröffentlichte, pauken tatsächlich Generationen von Schülern vor der Reifeprüfung in Literatur die Geschichte Tehilla, als enthielte weder diese Geschichte noch ihre Protagonistin irgend etwas außer dem süßen Honigsein einer »Einheit, die der Vergangenheit angehört.« Sogar Lea Goldberg, eine feinsinnige und genaue Leserin, schrieb: »Die Wonne eines reinen und unschuldigen Herzens . . . schwebt über dieser Geschichte, über dem Leben in Armut und Not, ja sogar über der Sünde.«7

Doch wie einheitlich ist die seelische Einheit der frommen Frau wirklich und wie harmonisch die Harmonie, die die Harmoniefreunde diesem Werk nachsagen? Dabei wollen wir auch abzuwägen versuchen, ob Tehilla tatsächlich den »Gegenpol« zum Grundton des Buchs der Taten und den Alpträumen in Ido und Enam darstellt oder ob nicht so manche Elemente von Grauen, Unrecht und Wahn, die wir aus dem Buch der Taten kennen, auch in den Falten der Frommen Tehilla verborgen sitzen: nicht »ein altehrwürdiges Bild, das ganz von Einheit und Harmonie zeugt«, sondern eine Geschichte von Verhüllung und Offenbarung. Die Hülle ist ein prächtiger Vorhang, bestickt mit den Worten: »Alles, was der Barmherzige tut, ist wohlgetan.« Und die Offenbarung, die mehr und mehr durch die Risse des Vorhangs blitzt und gegen Ende der Geschichte deutlich zutage tritt, ist die Offenbarung eines Gottes, der seinen Spott und Mutwillen treibt, eifervoll, rächend und nachtragend ist, die Schuld der Väter bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern ahndet und keine Gnade kennt.

Was hat Agnon dazu bewogen, in dieser kurzen Geschichte einen der klassischen Höhepunkte von Glaubenssüße und Schicksalsergebenheit mit bitterster Apostasie zu verbinden, einer Apostasie im Geiste Daniel Bachs, der von sich sagt: »Ich bin unfromm .. . ich glaube nicht daran, daß der Heilige im Himmel das Wohl seiner Geschöpfe im Sinn hat«? (Nur wie ein Gast zur Nacht, S. 8.)8 Was hat Agnon bewogen, in ein und derselben Geschichte eine Art Kreuzung von Theodizee und Candide zu schaffen?

Kritiker und Leser haben Tehilla zumeist als eine Art kanonische Ikone verstanden;9 doch das ist diese Geschichte keineswegs, und sie ist auch keine »Figurenerzählung«, in deren Mitte unbeweglich, unbewegt die Gestalt stünde. Es gibt eine Handlung, eine Entwicklung, eine Reihe fataler Begegnungen, skandalöse Entdeckungen, eine große Wende und zum Schluß sogar eine bewußte Entscheidung für den Tod. Die Fromme Tehilla, die die Geschichte wie eine Verkörperung der Demut, Frömmigkeit und Gottesfurcht betritt, ganz und gar Anmut, Huld und Erbarmen in Menschengestalt, fast einer russischen Volksheiligen gleich, verläßt die Geschichte und diese Welt halb irrsinnig und scheidet mit einer Geste von Abscheu und Schrecken aus dem Leben. Kein Quentchen »seelischer Einheit und Harmonie« bleibt Tehilla mehr bei ihrem Abgang.

Die Erzählung Tehilla, bei der es, unter anderem, um die offenen und verborgenen Gegensätze zwischen Vergangenheit und Gegenwart geht, entfaltet sich dem Leser mit einer Reihe von Begegnungen, Parallelen und Vergleichen zwischen »Vertretern« der Vergangenheit und »Beauftragten« der Gegenwart. Nicht von ungefähr ist die Beauftragte der Vergangenheit eine eindrucksvolle Figur, während die Gegenwart bei dieser Konfrontation vornehmlich von verschiedenen Gegenständen repräsentiert wird, »leicht beweglichen« Gegenständen, wie einem Füllfederhalter, einem tragbaren Heizofen und einem Gehstock.

Die Fromme Tehilla als Beauftragte der Welt von gestern steht diesen »Neuerungen« nicht völlig ablehnend gegenüber, legt vielleicht eher schüchterne Neugier verbunden mit gezügelter Faszination an den Tag: »So redet man dem jetzigen Geschlecht zu Unrecht nach, daß alle seine Neuerungen nur zum Schlechten wären«, sagt Tehilla angesichtes des Füllfederhalters in des Erzählers Hand. Und trotzdem möchte sie, daß ihr Brief lieber mit einem Federkiel geschrieben wird (S. 350).

Der Erzähler selbst (der in gewissem Maß ein Vertreter der Gegenwart ist, denn er hat ja einen Füllfederhalter und trägt den tragbaren Ofen) begegnet der Gegenwart und ihren Neuerungen indes mit Skepsis und sogar Ironie: »Wir . . . wichen vor Kamelen und Eseln, vor Wasserträgern, Müßiggängern und Neuigkeitsjägern zur Seite«, erzählt der Erzähler zu Beginn der Geschichte (S. 322), und gleich darauf, im Haus des Jerusalemer Gelehrten, stellt er fest, daß der Mann derart mit seinen Neuauslegungen beschäftigt ist, daß er kaum erkannte, wer vor ihm stand, und weiter seine Neuerungen vortrug, so daß der Erzähler ihn nicht mit der Frage unterbrechen konnte, wer denn Tehilla sei. Diese spöttische Einstellung zu Neuerungen und Erneuerern kehrt mehrfach in der Geschichte wieder: Alle Neuerungen und Erneuerer sind gewissermaßen nur Schattenflecke, die der Maler auf die Leinwand setzt, um den erhabenen Lichtkreis der Protagonistin hervorzuheben, die der Erzähler, »wär’ es nicht so, daß Frauen nicht mit Engeln gleichgehalten werden können«, mit einem Engel Gottes verglichen hätte (S. 321). Doch der Erzähler, der die Welt von gestern mit monumentaler Erregung malt, offenbart dann, schrittweise eingeschoben, eine – nicht minder monumentale – Seite dunklen Grauens darin.

So geschah es, daß so manche Wissenschaftler, Lehrer und Leser dem Augenschein zum Opfer fielen und die Schilderung wörtlich nahmen, als gehe es in der Erzählung Tehilla ausschließlich um die Bestätigung der traditionellen Aussprüche »wie degeneriert doch das Menschengeschlecht«10 sei, oder »waren die Früheren Menschen, so sind wir Esel«,11 und die Erzählung prompt so interpretierten, als wolle sie uns sagen, die Vergangenheit sei ein Paradies und die Gegenwart bestenfalls Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, als wäre die Erzählung ein Musterbeispiel der »Unterordnung des Herzens unter den Glauben«12 oder »eine Hymne an Liebe, Menschlichkeit und Glauben«.13 Und wie bereits angedeutet, rührt die idyllisch-harmonistische Fehleinschätzung der Erzählung und der Frommen vielleicht von der irrigen Definition der Geschichte als »Bild«. Das vor uns ist doch bei weitem kein Abbild, sondern viel eher eine dramatische Geschichte, die eine Handlung mit Exposition, Verwicklung, Höhepunkt und Auflösung besitzt; eine Geschichte, bei der zumindest die Hauptperson zwischen Beginn und Ende weitreichende Veränderungen durchmacht. Zum Beispiel betritt diese Tehilla die Geschiche als eine Frau, die trotz ihrer hundertvier Lebensjahre vom Alter unberührt ist: »Hätte sie nicht des Alters Kleider getragen, nicht eine Spur von Alter hätte man ihr angesehen« (S. 321), doch im weiteren Verlauf erfahren wir: ». . . so war etwas an ihr verändert; vorher war sie immer ohne Stock gegangen, und jetzt ging sie auf einen Stock gestützt« (S. 343). Diese Tehilla, die dem Leser vorgestellt wird mit den Worten: »Ihrer Augen Licht war Güte und Barmherzigkeit, ihres Antlitzes Falten waren Segen und Friede« (S. 321), scheidet aus der Geschichte – und dieser Welt – in ganz anderer Verfassung: »Nun war alle ihre Ruhe dahin, und ihr Gesicht nahm den Ausdruck von Kummer und Erregung an« (S. 357). Eben diese Tehilla, die zu Beginn der Erzählung mit Worten spart, als seien es Golddukaten, weil sie leben möchte und weiß, daß der, der viele Worte macht, sein zugeteiltes Maß an Reden und Leben verschwendet und seine Tage verkürzt, gesteht am Ende, »es ist eine Schwätzerin aus mir geworden« (S. 348), schenkt die ihr verbliebenen Jahre »Ihnen und allen, denen das Leben lieb ist« (S. 373) und äußert sogar Todessehnsucht (S. 352). Weder ein Portrait noch die glänzende Ikone einer vorbildlichen Gestalt haben wir vor uns, sondern eine dynamische Figur mit Handlungswechsel bis hin zur Veränderung von einem Extrem zum anderen.

Oder genauer genommen: scheinbar von einem Extrem zum anderen.

Vielleicht lautet die entscheidende Frage für ein neues Verständnis der Erzählung Tehilla: Was ändert sich? Was führt zu der Veränderung, die mit der Frommen vor sich geht? Schließlich trägt Tehilla die Erinnerung an Schragas Kränkung und ihre eigenen Unglücke schon neunzig Jahre im Herzen, ohne den Mund aufzumachen und einen Ton von sich zu geben. Was also hat sich plötzlich bei ihr gewandelt? Was hindert sie, mit ihrer anmutigen, strahlenden Gottergebenheit bis zum hundertzwanzigsten Lebensjahr weiterzumachen? (In diesem Fall wäre es wirklich angebracht, von einer Figurenerzählung zu sprechen. Kurzweil, Schweid und andere wären im Recht.) Es scheint, die Antwort ist in der Erzählung selbst enthalten, muß also nicht außerhalb des Textes gesucht werden: Tehillas Begegnung mit dem Erzähler öffnet das tiefe Verlies und setzt die Gespenster frei, so daß Wunden, die vor ein, zwei, drei Generationen verstummt sind, nun aufbrechen und zu schreien beginnen.

Die Begegnung mit dem Erzähler ist für Tehilla eine fatale Begegnung, und der Erzähler äußert mindestens einmal die Möglichkeit, daß er selbst ungewollt das Leben der Frommen verkürzt haben könnte (S. 355). Gewiß kann man sich auf eine »äußere« Lösung versteifen: Tehilla repräsentiert die Welt der Vergangenheit, diese Welt wird, Gott bewahre, durch den Einbruch der modernen Welt erschüttert, und deshalb war Agnon sozusagen gezwungen, die Fromme am Ende der Geschichte »zu töten«. Nur degradiert eine solche Ausflucht das Werk zur didaktischen Allegorie.

Eliezer Schweid und andere sprechen von einer »literarischen Synthese« zwischen einer realistischen Figurenerzählung und legendenhaft allegorischen Elementen. Hätten wir tatsächlich eine Figurenerzählung, Legende oder Allegorie vor uns, wäre es möglich gewesen, die Figur des Erzählers ganz wegzulassen oder sie auf die Gestalt eines staunenden Beobachters ohne aktive Rolle im Handlungsverlauf zu reduzieren. Doch siehe, welch Wunder: gerade in dieser Geschichte erscheint S. J. Agnon in einer autobiographischen Ausprägung, die selbst bei ihm, der seiner Erzählergestalt häufig einige Züge seines Lebens und Schicksals verlieh, rar ist. Wollten wir beim Erzähler von Tehilla Persönlichkeitsmerkmale seines Verfassers aufspüren, ließen sich zusammentragen: sein Beruf (Schriftsteller), sein Verlassen des Landes vor dem Ersten Weltkrieg (1912), sein Wohnort (das in der Jerusalemer Neustadt gelegene Viertel Nachlat Schiv’ah, in dem Agnon nach seiner zweiten Einwanderung im Jahr 1924 wohnte) und sogar die »makellos, nach allen Vorschriften« erstellte Esther-Rolle, die der Verfasser in seiner Jugend einmal geschrieben hatte und die von allen, die sie sahen, mit Lob bedacht wurde. Übrigens erzählt Agnon in einer 1958 gehaltenen Rede seinen Zuhörern erneut von Tehilla, und zwar als einer Seele, die tatsächlich gelebt habe und nicht etwa nur Allegorie gewesen sei.14 Aber nicht allein autobiographische Daten verbinden den Erzähler in Tehilla mit dem Verfasser von Tehilla, auch die Geisteshaltung des ersteren ist eine typisch Agnonsche Haltung: Er verehrt die Fromme und lobt ihre Welt, aber er gehört dieser Welt nicht an und macht auch keine übermäßigen Anstrengungen, sich ihr anzuschließen. Er lebt im neuen Teil der Stadt, trägt einen Füllfederhalter bei sich, führt Touristen durch Jerusalem15 – und doch fühlt er sich zu dem hingezogen, was Tehilla repräsentiert. Er ist ein Mensch, der hier steht und sich dorthin sehnt, aber in Wirklichkeit keinen einzigen Schritt von hier nach dort unternimmt. In der Konfrontation zwischen den beiden Welten mißt er letzten Endes beiden nur relative Bedeutung zu und bringt ihnen, direkt oder indirekt, gemischte Gefühle mit offen oder verdeckt ironischen Zügen entgegen.

An der Klagemauer, so erzählt der Erzähler, stehen Juden, die beten, und solche, die fragen, und von sich selber bezeugt er: »Manchmal stand ich inmitten der Betenden, manchmal inmitten der Frager« (S. 330). Vielleicht ist das der freimütigste Ausspruch unter all den autobiographischen Details, die Agnon in Tehilla verstreut, ein Satz, der wohl nicht nur für die Position des Erzählers in der vorliegenden Geschichte gilt, sondern auch für den Standort anderer Erzähler in anderen Werken Agnons, die Rückschlüsse auf ihren Schöpfer erlauben. Und um einen Lieblingsausdruck von Baruch Kurzweil zu verwenden, könnte man vielleicht sagen, hier läge ein »Schlüssel zum Verständnis des Phänomens Agnon«.

Dieser Erzähler, der zwischen zwei Mächten steht, löst den Wandel bei Tehilla aus: Was nicht kraft ihrer Begegnungen mit der »Welt der Neuerungen«, mit dem neuen Jischuw, dem Jerusalem der »Aitibisse« (wie sie sagt) erschüttert wurde, wird nun erschüttert, da sie auf einen Mann trifft, der »hinter dem Zaun«, aber ihrer Welt sehr nahesteht und diese Welt zumindest dem Anschein nach verehrt; ein Mann, der die Gebote hält, die heiligen Bücher kennt und doch in der neuen Welt verwurzelt ist. Darüber hinaus ist dieser Mann ein moderner Schriftsteller, der nicht nur, nach Art der Thoraschreiber, Buchstaben in Schönschrift auf Pergament zu setzen weiß, sondern auch die Regungen des Herzens versteht und auszudrücken vermag samt den Geheimnissen und verletzten Gefühlen der Menschen. Gewiß hat das Tehilla mitbewogen, sich ihn als Empfänger ihrer tragischen Beichte auszusuchen, da er vielleicht literarischen Gebrauch davon machen könnte. Und der Beweis: abgesehen von einem einzigen Wort diktiert sie ihm nicht den Wortlaut der Geschichte, sondern läßt ihm »dichterische Freiheit«.16

Diese Begegnung mit dem Schriftsteller besiegelt das Schicksal der frommen Frau: »Ich weiß nicht, ob ich mit dem Kommen so hätte eilen sollen«, schreibt der Erzähler (S. 355). »Hätte ich es verschoben, so hätte sie vielleicht länger gelebt.« Ein Abgrund klafft zwischen dem doppelten »hätte«17 in diesem Absatz und Tehillas Spruch (S. 333), »daß einem Menschen von der Geburt an bis zu seinem Tode all sein Tun zugemessen ist«.

In Tehillas deterministischer Welt ist alles vorbestimmt (»selbst die Male, die er Psalmen sagt«), und so bleibt kein Raum für »hätte« und »wäre«. Die Möglichkeitsform, die der Erzähler in Tehillas Welt einführt, wirkt darin wie eine Art Sprengsatz mit Zeitzünder oder wie ein schleichendes Gift, denn Tehilla überdenkt ihr Leben nun im Licht dessen, was sie von dem Erzähler vernommen hat, fragt sich möglicherweise, ob die Dinge nicht auch anders hätten verlaufen können, als sie verlaufen sind. Und der Erzähler selbst? Er, der bei der Frommen Inspiration in puncto Sicherheit und festem Glauben an Gottes wohltätiges Handeln suchte, steckte sie letzten Endes mit seinen Zweifeln an (oder legitimierte die Zweifel, die seit jeher in ihrem Innern geschlummert hatten). Jedenfalls sprang sein Hätte und Wäre auf sie über. Derjenige, der zu Beginn der Erzählung in Tehillas Geist festgestellt hatte: »Es ist aber jedem vorbestimmt, die kennenzulernen, die er kennen soll, um die Zeit, da er sie kennen soll, und aus den Gründen, aus denen er sie kennen soll« (S. 321), begründet Tehillas vorzeitiges Ende schließlich damit, daß er die Begegnung mit ihr nicht aufgeschoben hatte. Der sich an Tehillas Licht wärmen wollte, kühlte und löschte dieses Licht unwillentlich durch sein eigenes Näherkommen.

Eine Reihe von Begegnungen – sieben an der Zahl – zwischen dem Erzähler und der Frommen bilden die Achse der Handlung. Die ersten fünf sind »Gelegenheitstreffen«, bei denen der Leser ausdrücklich eingeladen ist, eine lenkende Hand zu erkennen (im Geist des Satzes: »Es ist aber jedem vorbestimmt, die kennenzulernen, die er kennen soll, um die Zeit, da er sie kennen soll, und aus den Gründen, aus denen er sie kennen soll«). Die Treffen sind »gelegentlich« im Sinn ihrer schicksalhaften Bestimmung, nach dem Motto, »denn die Begegnungen, die mir mit ihr bestimmt waren, waren noch nicht am Ende« (S. 329; meine Hervorhebung, A.O.). Danach findet jedoch eine sechste Begegnung statt, die auf Tehillas Initiative zurückgeht: Sie bittet den neuerungsfreudigen Gelehrten, dem Erzähler auszurichten, daß sie ihn zu sehen wünsche. Und der Erzähler hört es und macht sich zu ihr auf. Am nächsten Tag kommt er aus freien Stücken zu Tehilla. Das ist das schicksalhafte siebte Treffen, von dem der Erzähler sagt: »Hätte ich es verschoben, so hätte sie vielleicht länger gelebt« (S. 355).

Neben dieser Reihe von sieben Begegnungen, deren frühe einen anderen Grund haben als die späten, besteht in der vorliegenden Erzählung auch ein Geflecht innerer Parallelen:18 Jede Hauptfigur findet ihre Parallele in einer Nebenfigur, die ihr auf dem Weg karikaturistischer Übertreibung oder negativer Entsprechung gegenübersteht. Die kränkliche, nörglerische Alte, die altersmäßig Tehillas Enkelin sein könnte, ist eine Art »Schatten« von Tehilla, und der neuerungsfreudige Gelehrte ist das lächerliche Abbild des Erzählers, denn auf seine leicht autistische Art steht auch er zwischen Alt und Neu. Seinen Neuauslegungen begegnet der Erzähler mit einer Mischung aus Genuß (S. 343/344 z. B.) und feinem Spott (S. 322, 344). Der Gelehrte schwelgt in seinen Neuauslegungen und beachtet weder Jerusalems Berge, die sich nie erneuern (S. 344), noch auch Jerusalem selbst, das zu jeder Stunde neu ist, ohne daß man zu sagen wüßte, was das Erneute daran ist (S. 343). Die Gestalten der nörgelnden Alten und des gelehrten Neuerers nähern sich den Schilderungen der öden alten Leute, von denen Bialik in seinem Gedicht Als ich wiederkam .. . berichtet, doch statt vor dieser Öde Reißaus zu nehmen, möchte der Dichter dort in ihren Kreis aufgenommen werden und verspricht: »Woll’n vereint verfall’n, verwesen.«19 Während der gelehrte Erneuerer indes dem Erzähler den Ursprung des Namens seiner Frau erklärt – ein Name, der den Anschein erweckt, als sei er heute neu erfunden –, zitiert er selbst den Satz: »Es gibt nichts Neues unter der Sonne« (S. 345). Die Einstellung des Erzählers zur »alten« wie zur »neuen« Welt ist in der vorliegenden Geschichte also komplex und ambivalent.

Die Parallelfiguren sind es, die zusammenführen: Der Erzähler stößt als erstes auf Tehilla, die ihm den Weg zum Haus des Gelehrten zeigt. Ein paar Tage später, unterwegs zu der nörgelnden Alten (»vielleicht verstände sie sich nicht auf tragbare Öfen, und ich würde ihr beibringen, wie er angezündet wird«, S. 325), trifft der Erzähler wieder auf Tehilla. Sie, die den Erzähler wegen des Ofenkaufs lobt, erfüllt gewissermaßen die Aufgabe ihres »Spiegelbilds«, denn die alte Rabbinerfrau ist zu griesgrämig, um ein gutes Wort über die Lippen zu bringen. Und der Gelehrte schickt, wieder als verbindende Gestalt, den Erzähler letzten Endes auf Tehillas Wunsch zu ihrem Haus und besiegelt damit ihr Schicksal.

Weitere Parallelen liegen in den Schicksalsschlägen, die Tehilla und ihre Kinder wegen der Sünde ihres Vaters ereilen: Wie Tehillas Vater sich durch die Aufhebung des Heiratsversprechens und die daraus folgende Kränkung des Bräutigams versündigt (und »die Beleidigung des Bräutigams ist wie Blutvergießen«, heißt es ja), so wird eine Generation später das Heiratsversprechen zwischen dem Vater der Alten und Tehillas Tochter verletzt, die am Vorabend ihrer Verehelichung zum Christentum übertrat. Dazu kommen die bereits erwähnten großen und kleinen Parallelen zwischen den Beauftragten der Vergangenheit und den Vertretern der Gegenwart in der Erzählung: Füllfederhalter, tragbarer Ofen, Gehstock – leicht bewegliche Gegenstände.

Alles ist in des Himmels Hand, »weil in den Augen des Heiligen, Sein Name sei gelobt, alles gleich gilt«, »der Heilige, Er sei gepriesen, gibt all Seinen Geschöpfen nach ihrer Notdurft Maß« (S. 332-333) – so sieht Tehillas harmonische Welt aus, und das ist, indirekt gesagt, auch die heile jüdische Glaubenswelt: »Es gibt einen Meister in der Hauptstadt« und »All Seine Taten sind wohlgetan«. Aber in der vorliegenden Erzählung tritt Gott nicht als barmherziger Vater auf, der Seinen Geschöpfen all ihre Handlungen zu ihrem Wohl zumißt, sondern als eifersüchtiger, rächender und nachtragender Gott, der die Schuld der Väter an den Kindern ahndet, bis ins dritte und vierte Glied.

Viele Aggadot und Midraschim befassen sich mit der Bestrafung dessen, der ein Heiratsversprechen bricht und damit eine Beleidigung begeht, die »wie Blutvergießen« ist, beispielsweise die Legende von »Wiesel und Brunnen als Zeugen«, die einige moderne Ausgestaltungen erfahren hat.20 Aber Tehilla – samt ihren Kindern – wird nicht wegen einer selbst verübten, sondern an ihr begangenen Sünde bestraft. Und der Erzähler, der sich so sehnlich ihrer Welt zuwendet, muß notgedrungen einsehen, daß die Welt des Glaubens auch finsteres Grauen in sich birgt. Die himmlische Vorsehung, deren Handeln vermeintlich allzeit weise ist, offenbart sich nach Ablauf von neunzig Jahren Gottergebenheit selbst Tehilla eher als grausames Fatum, das erbarmungslos die nachfolgenden Generationen trifft, als sei der biblische Satz »Ein jeder soll für seine Sünde sterben« (Deuteronomium 24,16) nie gesprochen worden. Dem strafenden Gott genügt es nicht, Unschuldige niederzutreten, er treibt auch noch seinen Spott mit ihnen: Tehillas Vater hat den Heiratsvertrag aufgehoben, weil der Bräutigam Chassid geworden war. Deshalb verheiratete der Vater seine Tochter, entgegen der Neigung ihres Herzens, mit einem einwandfreien Mitnaged, einem Gegner des Chassidismus. Doch letzten Endes wurde Tehillas Mann Chassid, während Schraga »verdorben«, nämlich zum Gegner des Chassidismus wurde: Hohn des Schicksals. Oder, nach dem Ausspruch meines Lehrers und Meisters Dov Sadan in seinem Aufsatz über Eine einfache Geschichte: grausames Fatum.

All das stellt Tehilla dem Buch der Taten und Ido und Enam