12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Leben gegen die Ungerechtigkeit – das 20. Jahrhundert in 5 Tagebüchern. Nach seinem Rücktritt aus der kubanischen Regierung verlässt Che heimlich das Land. Im Kongo möchte er eine revolutionäre Gruppe in ihrem Kampf gegen den Imperialismus unterstützen. Sein glückloses Engagement dauert nur wenige Monate, sein Tagebuch wird erst Jahre später gefunden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

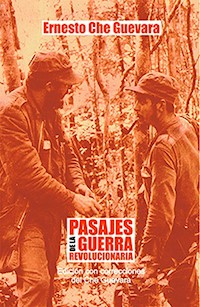

Ernesto Che Guevara

Der afrikanische Traum

Kongolesisches Tagebuch

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Ernesto Che Guevara

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Ernesto Che Guevara

Ernesto »Che« Guevara wurde 1928 im argentinischen Rosario geboren. Nach seinem Studium und ausgedehnten Reisen durch Lateinamerika schließt er sich 1956 einer Gruppe Exilkubaner um Fidel Castro an und wird zu einem der wichtigsten Akteure der Revolution auf Kuba. Nach seinem Ausscheiden aus der Regierung engagierte er sich an der Seite sozialistischer Rebellen im Kongo und in Bolivien, wo er 1967 erschossen wird. Er gilt auf Kuba bis heute als Volksheld und weltweit als eine der großen Ikonen der antiimperialistischen Kämpfe des 20. Jahrhunderts.

Hans-Joachim Hartstein, geboren 1949, übersetzt französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Marina Mayoral und Leonardo Padura ins Deutsche übertragen.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Nach seinem Rücktritt aus der Revolutionsregierung 1965 verlässt Che Guevara Kuba als Geschäftsmann verkleidet in Richtung Kongo. In dem zentralafrikanischen Land herrscht ein Bürgerkrieg unter Beteiligung der USA, der Sowjetunion und Chinas. Gemeinsam mit weiteren kubanischen Kämpfer*innen möchte er die Rebellen in ihrem revolutionären Kampf unterstützen.

Doch die Bedingungen, die sie vorfinden, unterscheiden sich deutlich von ihren Erwartungen, die Revolution nach kubanischem Modell lässt sich nicht wiederholen. Nach verlustreichen Kämpfen wird er das Land nach wenigen Monaten. Sein Tagebuch, Zeugnis dieses tragischen Kapitels, wird erst Jahre später wiedergefunden und veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Vorbemerkung

Erster Akt

Zweiter Akt

Erste Eindrücke

Der erste Monat

Eine Hoffnung wird begraben

Eine Niederlage

Die Sternschnuppe

Winde aus dem Westen, Brisen aus dem Osten

Fesseln sprengen

Säen auf gut Glück

Der Versuch, »einfach weiterzumachen«

Die Krankheit verschlimmert sich

Die Hand am Puls

Der Anfang vom Ende

Der Kampf gegen die Zeit

Verminderung der Truppenstärke

Das Desaster

Im Strudel der Ereignisse

Dolchstöße

Die Ostfront fällt ins Koma

Der Zusammenbruch

Nachwort

Bildteil

Dieses Werk enthält Abbildungen in einem Bildteil.

~ zum Bildteil ~

Vorwort

Mir wurde immer gesagt, dass irgendwann mit der Arbeit begonnen werden müsse; aber man hat mir nicht gesagt, dass es so schwer werden würde. Dieses Buch wurde von einem Mann geschrieben, für den ich, seit ich denken kann, großen Respekt und Bewunderung empfinde. Leider lebt er nicht mehr und kann mir deshalb nicht sagen, was er von dem hält, was ich schreibe. Schlimmer noch, er kann nicht mehr erläutern, was er damals ausdrücken wollte. Vielleicht würde er heute, dreißig Jahre nach jenen Ereignissen, erklärende Anmerkungen anfügen. Wir wissen es nicht. Das meine ich, wenn ich von einer schwierigen Arbeit spreche. Die Etappen des revolutionären Kampfes: Kongo (so der Originaltitel des vorliegenden Tagebuchs), ein bisher unveröffentlichtes Dokument aus seinem persönlichen Archiv, herauszugeben, zu edieren und mit Anmerkungen zu versehen, ist eine große Verpflichtung gegenüber der Geschichte, zumal bereits andere Versionen verbreitet wurden, die sich an den ersten Bearbeitungen durch Che orientieren. Auch wenn er die Herausgeber ermächtigt, Änderungen vorzunehmen, die sie für notwendig erachten, haben wir uns dennoch genau an seinen Text gehalten, da er den Befreiungskampf nach Beendigung seiner Mission im Kongo beschrieben und einer gründlichen kritischen Analyse unterworfen hat. Dadurch wird es möglich, »Erfahrungen zu gewinnen, die für andere revolutionäre Bewegungen von Nutzen sein können«.

Seine »Vorbemerkung« beginnt mit dem Satz: »Dies ist die Geschichte eines Scheiterns.« Obwohl ich nicht seiner Meinung bin, verstehe ich, in welcher Gemütsverfassung er sich befand. Natürlich kann man von einer Niederlage sprechen, doch ich persönlich glaube, dass es ein Heldenepos war. Wer eine Zeit lang auf jenem Kontinent gelebt hat, wird sicherlich verstehen, was ich damit meine. Die Auswirkungen der Demütigung durch die sogenannten europäischen Kolonisatoren, der die afrikanische Bevölkerung jahrhundertelang ausgesetzt war, sind immer noch zu spüren. Die Unterwerfung unter eine fremde Kultur und andere Religionen, die Lähmung der normalen Fortentwicklung einer Zivilisation und die Ausbeutung der natürlichen Reichtümer, einschließlich der Körperkraft der Menschen, die als Sklaven missbraucht, aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen, misshandelt und gedemütigt wurden, all das hat tiefe Spuren bei diesen Menschen hinterlassen. Wenn wir uns klarmachen, dass die Verursacher dieses Elends und ihre Nachfolger sich noch heute berechtigt fühlen, damit fortzufahren, und dass wir das in der einen oder anderen Form zulassen, so beginnen wir zu verstehen, wie die afrikanischen Menschen auf bestimmte Dinge reagieren.

Gewiss werden sich viele Leser fragen, warum Che Guevara an diesem revolutionären Prozess teilgenommen hat, was ihn dazu veranlasste, diese Bewegung zu unterstützen. Er selbst gibt uns die Antwort darauf, wenn er sagt: »Denn es geht nicht nur darum, sich entschlossen gegen den Yankee-Imperialismus zu verteidigen; es ist nötig, ihn an seinen Stützpunkten anzugreifen, auf den Kolonial- und Neokolonialterritorien, die ihm als Basis für seine Weltherrschaft dienen.«

Schon immer hatte Che beabsichtigt, den revolutionären Kampf in anderen Ländern der Erde fortzusetzen. Als Arzt von Beruf und Guerillero aus Leidenschaft wusste er um die Beschränkungen, die das Leben dem Menschen auferlegt, und um die Opfer, die eine so schwierige Aufgabe des Guerillakrieges von ihm verlangt. Daraus wird das Bestreben verständlich, sich der Verwirklichung seiner Ziele in der bestmöglichen körperlichen Verfassung zu stellen. Wir kennen sein tiefes Verantwortungsbewusstsein und seine politische Reife, und wir wissen auch, dass er sich gegenüber den vielen Genossen, die ihre Hoffnung in ihn setzten, verpflichtet fühlte, den Kampf fortzuführen.

Er unternimmt eine erste Reise auf den afrikanischen Kontinent, wo er Gelegenheit hat, einige Führer der damaligen Befreiungsbewegungen kennenzulernen, und dort erfährt er auch von ihren Schwierigkeiten und Sorgen. Er hält ständigen Kontakt mit Fidel Castro, der ihn in einem bisher unveröffentlichten Brief vom Dezember 1964 über die Aktionen informiert, die unterdessen von Kuba aus gestartet werden:

»Che,

Sergio [Sergio del Valle] war soeben bei mir, er hat mir eingehend berichtet, wie alles vorangeht. Wie es scheint, gibt es keinerlei Schwierigkeiten bei der Durchführung des Programms. Diocles [Diocles Torralba] wird Dich mündlich in allen Einzelheiten darüber informieren. (…)

Die endgültige Entscheidung über die Vorgehensweise werden wir nach Deiner Rückkehr treffen. Um zwischen den möglichen Alternativen wählen zu können, müssen wir die Meinung unseres Freundes [Ahmed Ben Bela] hören. Versuche, uns über sichere Kanäle weiterhin auf dem Laufenden zu halten.«

Auf keinen Fall darf vergessen werden, dass an diesem Kampf neben Che eine Gruppe von Kubanern teilnahm, die seine Überzeugung teilten: »Unser Land, die einsame Bastion des Sozialismus vor den Toren des Yankee-Imperialismus, schickt seine Soldaten zum Kämpfen und zum Sterben in fremdes Land, auf einen fernen Kontinent, und übernimmt öffentlich die volle Verantwortung für ihr Handeln. In dieser Herausforderung, in dieser klaren Parteinahme angesichts des großen Problems unserer Zeit – des erbarmungslosen Kampfes gegen den Yankee-Imperialismus – liegt die heroische Bedeutung unserer Teilnahme an dem Kampf im Kongo.«

Zusammen mit den Männern, die unter seinem Kommando stehen, versucht er, so weit wie möglich die kongolesische Befreiungsbewegung zu verstärken, eine Einheitsfront aufzubauen und die Besten auszuwählen, diejenigen, die bereit sind, den Kampf für die endgültige Befreiung Amerikas fortzuführen. Er bringt die Erfahrungen mit, die er in Kuba gesammelt hat, und stellt sie in den Dienst der neuen Revolution.

Die raue Wirklichkeit im Kongo, die Rückständigkeit, das fehlende politische Bewusstsein der Menschen, wogegen konsequent und entschlossen angekämpft werden musste, all das überraschte Che. Es gibt Momente der Mutlosigkeit und Verständnislosigkeit, doch angesichts der widrigen Umstände erwacht wie eine prophetische Vision sein ungeheures Vertrauen und die Liebe zu den Menschen, die beschlossen haben, Entwicklungsmöglichkeiten für ihr Volk zu schaffen und für ein Leben in Würde zu streiten.

In Afrika hat die Geschichte während mehr als dreißig Jahren den Boden für solche Visionen bereitet, da sich revolutionäres Bewusstsein mit wachsender Kriegskultur verband und so entscheidende Siege wie die von Cuito Cuanavale, Äthiopien und Namibia errungen werden konnten, die zur Souveränität und Unabhängigkeit des Kontinents beigetragen haben.

Als Che sich bereits mitten im Schlachtengetümmel im Kongo befand, beschloss die kubanische Revolution, die so lange wie möglich absolutes Stillschweigen über seine internationalen Aktivitäten bewahrt und monatelang standhaft eine Flut von Verleumdungen über sich hatte ergehen lassen, auf der konstituierenden Sitzung des Ersten Zentralkomitees seinen Abschiedsbrief zu veröffentlichen; denn es war nicht länger möglich, dem kubanischen Volk und der Welt eine Erklärung für die Abwesenheit des Mannes vorzuenthalten, der einer der zuverlässigsten und legendärsten Helden der Revolution war.

In seinen Aufzeichnungen kommt Che zu dem Schluss, dass die Kenntnis dieses Schreibens zu einer Entfremdung zwischen ihm und den kubanischen Kampfgefährten geführt hat: »Gewisse Gemeinsamkeiten existierten nicht mehr, gemeinsame Sehnsüchte, die jedem einzelnen Menschen heilig sind und auf die ich stillschweigend oder ausdrücklich verzichtet hatte: die Familie, das Land, die vertraute Umgebung.« Wenn es das war, was er zu jener Zeit empfand, lässt sich vorstellen, wie schwierig es für den Genossen Fidel war, Che zur Rückkehr nach Kuba zu bewegen. In mehreren Briefen versucht er ihn zu überzeugen, und es gelingt ihm schließlich mit stichhaltigen Argumenten. Im Juni 1966 schreibt er ihm in einem bisher nicht veröffentlichten Brief:

»Lieber Ramón,

der Brief, den ich Dir schreiben wollte, ist von den Ereignissen überholt worden. Ich habe mich ausführlich mit dem Buchprojekt über Deine Erfahrungen im K. [Kongo] und erneut mit dem ›Leitfaden für Guerillakriege‹ beschäftigt, mit der Absicht, eine bestmögliche Analyse zu diesen Themen erstellen zu können, bedenkt man vor allem den praktischen Nutzen für unsere Pläne im Land von Carlitos [Carlos Gardel]. Obwohl es zurzeit keinen Sinn hat, darüber zu reden, möchte ich Dir im Moment nur so viel sagen, dass ich die Arbeit über den K. außerordentlich interessant fand. Ich glaube, die Ausdauer, mit der Du alles schriftlich festgehalten hast, hat sich wirklich gelohnt. (…)

Über deine Situation

Soeben habe ich Deinen Brief an Bracero [Osmany Cienfuegos] gelesen und ausführlich mit der Doctora [Aleida March] darüber gesprochen.

Während der Zeit, als hier eine Aggression unmittelbar bevorzustehen schien, habe ich einigen Genossen von meiner Idee erzählt, Dir nahezulegen, nach Kuba zurückzukehren. Es stellte sich heraus, dass diese Idee alle mit sich herumtragen. Der Gallego [Manuel Pineiro] übernahm die Aufgabe, herauszufinden, wie Du darüber denkst. Deinem Brief an Bracero entnehme ich, dass Du genau denselben Gedanken hattest. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch können wir keine diesbezüglichen Pläne machen, denn wie ich Dir bereits gesagt habe, ist unser jetziger Eindruck der, dass im Moment nichts passieren wird.

Dennoch, so glaube ich, solltest Du Dir angesichts der heiklen und bedrohlichen Situation, in der Du Dich dort befindest, auf jeden Fall überlegen, ob es nicht angebracht wäre, auf einen Sprung hier vorbeizukommen.

Ich bin mir vollauf im Klaren darüber, dass es Dir außerordentlich widerstrebt, irgendeine Entscheidung zu treffen, auch die, zum jetzigen Zeitpunkt einen Fuß auf Kuba zu setzen, es sei denn, in dem ganz besonderen, oben genannten Fall. Das aber, betrachtet man es nüchtern und objektiv, behindert Deine Pläne; schlimmer noch, es gefährdet sie. Ich jedenfalls habe Probleme, mich mit dem Gedanken abzufinden, dass das richtig sein soll und sich obendrein vom revolutionären Standpunkt aus rechtfertigen lässt. Dein Verweilen im sogenannten Zwischenstadium erhöht die Risiken; es erschwert die anstehende praktische Arbeit außerordentlich; weit davon entfernt, die Realisierung unserer Pläne zu beschleunigen, verschleppt es sie und zwingt Dich außerdem zu einer unnötig ängstlichen, unsicheren und ungeduldigen Warterei.

Und warum das alles, wofür? Es ist keine Frage von Prinzipien, Ehre oder revolutionärer Moral, die Dich davon abhält, von den Talenten, über die Du zweifellos verfügst, um Deine Ziele zu erreichen, erfolgreich Gebrauch zu machen. Von den Vorteilen, die objektiv bedeuten, dass Du kommen und gehen kannst, wann Du willst, um zu koordinieren, zu planen, Kader auszuwählen und auszubilden und von hier aus all das zu machen, was Du von dort oder jedem anderen Punkt aus mit so großer Mühe und nur mangelhaft realisieren kannst – von all diesen Vorteilen Gebrauch zu machen, ist ganz und gar kein Betrug, keine Lüge, keine Täuschung des kubanischen Volkes oder der Welt. Weder heute noch morgen oder irgendwann könnte man das als Fehler auslegen, und schon gar nicht Du selbst vor Deinem eigenen Gewissen. Dagegen wäre es ein schwerer, unverzeihlicher Fehler, die Dinge schlecht zu machen, wenn Du sie gut machen kannst. Zu scheitern, wenn alle Möglichkeiten zum Erfolg vorhanden sind.

Es liegt mir fern, Dich zur Aufgabe oder Aufschiebung Deiner Pläne zu bewegen, auch lasse ich mich nicht zu pessimistischen Einschätzungen angesichts der aufgetretenen Schwierigkeiten hinreißen. Ganz im Gegenteil, denn ich glaube, dass die Schwierigkeiten überwunden werden können und dass wir mehr denn je über die Erfahrung, die Überzeugung und die Mittel verfügen, unsere Pläne erfolgreich durchzuführen. Daher bin ich der Ansicht, dass wir den rationellsten und optimalen Gebrauch von den uns zur Verfügung stehenden Kenntnissen, den Mitteln und Möglichkeiten machen müssen. Hast Du seit der Verwirklichung Deiner alten Idee, den Kampf auf der anderen Bühne fortzuführen, wirklich auch nur einmal Zeit gefunden, Dich mit ganzer Kraft der Frage zu widmen, wie unsere Pläne konzipiert und ihre Durchführung organisiert werden können, soweit das möglich ist? (…)

In Deinem Fall ist es ein gewaltiger Vorteil, dass Du alles zur Verfügung hast, Häuser, abgelegene Bauernhöfe, Berge, einsame Inseln und alles, was man unbedingt braucht, um die Durchführung persönlich zu organisieren und zu leiten, und dass Du Dich hundertprozentig der Sache widmen kannst, wobei Dich so viele Leute wie nötig unterstützen, ohne dass mehr als eine winzige Anzahl von Personen über Deine Anwesenheit informiert ist. Du weißt ganz genau, dass Dir diese Möglichkeiten zu Gebote stehen und es vollkommen ausgeschlossen ist, dass Du von staatlicher oder politischer Seite Schwierigkeiten oder irgendwelche Einmischung zu befürchten hast. Das Schwierigste von allem, nämlich die Abschirmung vor der Öffentlichkeit, ist uns gelungen, allerdings nicht ohne einen bestimmten Preis an Verleumdungen, Intrigen etc. zahlen zu müssen. Ist es zu vertreten, wenn wir nicht den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen? Hatte je ein Revolutionär so ideale Bedingungen, um seine historische Mission zu erfüllen, zu einer Zeit, in der diese Mission eine einzigartige Bedeutung für die Menschheit erlangt, nun, da der entscheidende und folgenschwerste Kampf um den Sieg der Völker entbrannt ist? (…)

Warum sollen wir die Sache nicht gut machen, wo wir doch alle Möglichkeiten dazu haben? Warum nehmen wir uns nicht die nötige Zeit, auch wenn wir so schnell wie möglich handeln müssen? Mussten sich Marx, Engels, Bolívar oder José Martí etwa nicht in Geduld üben und manchmal jahrzehntelang warten?

Und dabei gab es zu der damaligen Zeit weder Flugzeug noch Radio oder die anderen Mittel, die heutzutage die Entfernungen verkürzen und die Ausbeute jeder Stunde des menschlichen Lebens erhöhen. In Mexiko mussten wir achtzehn Monate warten, bevor wir hierher zurückkehren konnten. Ich mute Dir nicht zu, Jahrzehnte zu warten, nicht einmal Jahre, sondern nur Monate. Denn ich glaube, dass Du, wenn Du meinen Vorschlag annimmst, schon nach wenigen Monaten aufbrechen kannst, und zwar unter unendlich günstigeren Bedingungen als denen, die wir im Moment geschaffen haben.

Ich weiß, dass Du am 14. achtunddreißig wirst. Meinst Du vielleicht, ein Mann fängt in diesem Alter an, alt zu werden?

Ich hoffe, dass Dich diese Zeilen weder ärgern noch beunruhigen. Wenn Du sie in aller Ruhe analysierst, wirst Du mir, das weiß ich, mit der Ehrlichkeit, die Dich auszeichnet, recht geben. Aber auch wenn Du eine vollkommen andere Entscheidung treffen solltest, werde ich nicht enttäuscht sein. Ich schreibe diese Zeilen in innigster Freundschaft und mit der tiefsten und aufrichtigsten Bewunderung für Deine wache, großherzige Intelligenz, Dein mustergültiges Verhalten und Deinen unerschütterlichen Charakter eines untadeligen Revolutionärs. Und die Möglichkeit, dass Du die Dinge anders beurteilen könntest, wird nicht das Geringste an meinen Gefühlen ändern und unsere Zusammenarbeit in keiner Weise beeinträchtigen.«

Im selben Jahr kehrt Che nach Kuba zurück.

Am ersten Jahrestag des Sieges der Revolution im Kongo nahm ich an den Feierlichkeiten teil. Dabei hatte ich Gelegenheit, mit einigen der Männer, die an seiner Seite gekämpft hatten, zu sprechen, und ich erzählte ihnen von der Veröffentlichung dieses Buches. Ihre Meinung darüber bereitete mir Sorgen, denn Che ist in seinen Aufzeichnungen kritisch und direkt, das Dokument sollte die Fehler der Vergangenheit analysieren, damit sie nicht erneut begangen würden, und er erwähnt auch verschiedene Führer, insbesondere den Kongolesen Laurent Kabila, der heute der Präsident seines Volkes ist.

Bei dem Kontakt mit jenen Männern konnte ich feststellen, dass sie sich mit Respekt und Zuneigung an Che Guevara erinnern. Die meisten von ihnen waren damals noch sehr jung, aber ihren eigenen Worten zufolge können sie die Schlichtheit und Bescheidenheit nicht vergessen, mit denen Che ihnen seinen Respekt zollte und sich unter ihr Kommando stellte. Darum sind sie sich im Klaren darüber, dass die Empfehlungen, die er ihnen gab, stets von Nutzen sein werden für die große Aufgabe, die vor ihnen liegt, nämlich die, das Land zu einen und zu erreichen, dass zum ersten Mal seit vielen Jahren das kongolesische Volk selbst von den eigenen Reichtümern profitiert.

Menschen sterben nicht, wenn sie es schaffen, durch ihr Leben und ihr Beispiel vielen anderen ein Vorbild zu sein, und wenn es diesen anderen gelingt, das Werk fortzuführen.

Aleida Guevara March

Juni 1998

Vorbemerkung

Dies ist die Geschichte eines Scheiterns. Sie geht von der Schilderung einzelner Begebenheiten aus, so wie es bei Kriegsberichten üblich ist, wird aber durch Anmerkungen und eine kritische Analyse ergänzt; denn wenn dieser Bericht eine Bedeutung haben soll, so liegt sie, glaube ich, darin, Erfahrungen zu gewinnen, die für andere revolutionäre Bewegungen von Nutzen sein können. Der Sieg ist eine wichtige Quelle positiver Erfahrungen, doch das ist die Niederlage ebenfalls, vor allem, wenn man die außergewöhnlichen Begleitumstände der Episode in Betracht zieht: Bei Beteiligten und Informanten handelt es sich um Ausländer, die ihr Leben in einem unbekannten Land riskieren, in dem eine andere Sprache gesprochen wird und mit dem sie bisher durch nichts als die Bande des proletarischen Internationalismus verbunden waren. Außerdem gehen sie nach einem Plan vor, der in den modernen Befreiungskriegen zuvor noch nicht verfolgt wurde.

Der Bericht schließt mit einem Nachwort, in dem die Fragen des Kampfes in Afrika und, ganz allgemein, die des nationalen Befreiungskampfes gegen die neokoloniale Form des Imperialismus aufgeworfen werden, welche seine gefährlichste Erscheinungsform ist angesichts der Verschleierungen und Subtilitäten sowie der langen Erfahrung, die die Kolonialmächte mit dieser Art der Ausbeutung besitzen.

Die Aufzeichnungen werden, lange nachdem ich sie diktiert habe, veröffentlicht werden, und möglicherweise kann der Autor für das, was hier gesagt wird, keine Verantwortung mehr übernehmen. Die Zeit wird viele Ecken und Kanten geschliffen haben, und wenn das Erscheinen des Buches irgendeine Bedeutung haben soll, so mögen die Herausgeber mit der Hilfe berufener Personen die Korrekturen anbringen, die sie für nötig erachten, um die Ereignisse oder Meinungen im Lichte der verflossenen Zeit zu erläutern.

Treffender gesagt: Dies ist die Geschichte einer Auflösung. Als wir im Kongo eintrafen, befand sich die Revolution dort in einer Phase des Stillstands; die darauffolgenden Ereignisse sollten zu ihrem endgültigen Niedergang führen, jedenfalls in jenem Moment und auf dem riesigen Kampfgebiet, das der Kongo darstellt. Das Interessanteste hierbei ist nicht die Geschichte der Auflösung der kongolesischen Revolution, deren Ursachen und Besonderheiten zu kompliziert sind, als dass ich sie vollständig von meinem Blickwinkel aus behandeln könnte; nein, das Interessanteste ist der Auflösungsprozess unserer Kampfmoral. Denn die von uns gemachten Erfahrungen dürfen nicht verloren gehen, und die Armee des Internationalen Proletariats darf angesichts des ersten Fehlschlags nicht gleich kapitulieren. Man muss die Probleme, die sich stellen, gründlich analysieren, um sie dann zu lösen. Ein guter Ausbilder auf dem Schlachtfeld tut mehr für die Revolution als einer, der eine beträchtliche Anzahl von Neulingen in Friedenszeiten für den Krieg ausbildet; doch die Eigenschaften eines solchen Ausbilders, der die Funktion eines Katalysators bei der Heranbildung zukünftiger revolutionärer Kader hat, müssen genau studiert werden.

Unser Leitgedanke war es, in Befreiungskriegen und Kämpfen gegen die kubanische Reaktion erprobte Männer gemeinsam mit unerfahrenen Leuten kämpfen zu lassen und so das zu bewirken, was wir die »Kubanisierung« der Kongolesen nannten. Im Folgenden werden wir sehen, dass die Wirkung diametral entgegengesetzt war und mit der Zeit die »Kongolisierung« der Kubaner stattfand. »Kongolisierung« nennen wir die Übernahme von Gewohnheiten und Einstellungen gegenüber der Revolution, die für den kongolesischen Soldaten in der damaligen Kampfsituation charakteristisch waren. Damit soll nichts Abwertendes über das kongolesische Volk gesagt werden, sehr wohl aber über den kongolesischen Soldaten zu jener Zeit. Die Ursachen dafür, dass jene Kämpfer so negative Eigenschaften zeigten, werden im Laufe dieser Geschichte ebenfalls zu klären sein.

Als allgemeine Regel – eine Regel, die ich stets befolgt habe – gilt: Hier wird nichts als die Wahrheit gesagt, zumindest was meine Interpretation der Tatsachen angeht – auch wenn diese im Widerspruch zu anderen subjektiven oder korrigierenden Einschätzungen stehen kann, falls sich Irrtümer in den Bericht einschleichen.

Sollte die Wahrheit indiskret oder unangebracht erscheinen, werde ich Stillschweigen bewahren; denn es gibt Dinge, die der Feind nicht wissen darf, zumal hier Fragen aufgeworfen werden sollen, die unseren Freunden für eine mögliche Wiederaufnahme des Kampfes im Kongo von Nutzen sein könnten (oder für die Aufnahme des Kampfes in jedem anderen Land Afrikas oder auf anderen Kontinenten, dessen Probleme ähnlich gelagert sind). Zu den verschwiegenen Informationen gehören die Wege und Methoden, die wir benutzten, um auf tansanisches Gebiet zu gelangen, das Sprungbrett für unseren Auftritt in dieser Geschichte.

Die Namen der Kongolesen, die hier genannt werden, sind real; dagegen erscheinen die Mitglieder unserer Truppe unter den Namen in Suaheli, die wir ihnen beim Einmarsch in kongolesisches Gebiet gaben. Die wirklichen Namen der teilnehmenden Genossen werden in einem Anhang aufgeführt, wenn die Herausgeber das für zweckmäßig halten.

Zuletzt möchte ich ausdrücklich betonen, dass es dem Heroismus unserer Aktion keinerlei Abbruch tut, wenn wir, um uns strikt an die Wahrheit zu halten und weil es für zukünftige Freiheitsbewegungen von großer Bedeutung sein kann, im Folgenden auf verschiedene Fälle von Schwäche bei einzelnen Männern oder in ganzen Abteilungen hinweisen und eindringlich über die allgemeine Demoralisierung sprechen, die bei uns um sich gegriffen hat. Die Heldenhaftigkeit der Teilnehmer wird von der allgemeinen Haltung unserer Regierung und des kubanischen Volkes bestätigt. Unser Land, die einsame Bastion des Sozialismus vor den Toren des Yankee-Imperialismus, schickt seine Soldaten zum Kämpfen und zum Sterben in fremdes Land, auf einen fernen Kontinent, und übernimmt öffentlich die volle Verantwortung für ihr Handeln. In dieser Herausforderung, in dieser klaren Parteinahme angesichts des großen Problems unserer Zeit – des erbarmungslosen Kampfes gegen den Yankee-Imperialismus – liegt die heroische Bedeutung unserer Teilnahme an dem Kampf im Kongo.

Dort nämlich zeigt sich die Bereitschaft eines Volkes und seiner politischen Führer, sich nicht nur zu verteidigen, sondern auch anzugreifen. Denn es geht nicht nur darum, sich entschlossen gegen den Yankee-Imperialismus zu verteidigen; es ist nötig, ihn an seinen Stützpunkten anzugreifen, auf den Kolonial- und Neokolonialterritorien, die ihm als Basis für seine Weltherrschaft dienen.

Erster Akt

Bei einer Geschichte wie dieser ist es schwierig herauszufinden, welches der erste Akt war. Aus erzähltechnischen Gründen möchte ich mit einer Reise durch den afrikanischen Kontinent beginnen, auf der ich Gelegenheit hatte, mit zahlreichen Führern der verschiedenen Befreiungsbewegungen Kontakt aufzunehmen. Ganz besonders informativ war der Besuch in Daressalam, dem Aufenthaltsort einer beträchtlichen Anzahl von freedom fighters, die aus ihrer Situation einen wirklichen, mitunter lukrativen und selten anstrengenden Beruf gemacht haben und meist in Hotels ein behagliches Leben führen. In dieser Umgebung also fanden die Gespräche statt, bei denen sie im Allgemeinen um eine militärische Ausbildung auf Kuba und um finanzielle Unterstützung baten. Das war bei fast allen das Leitmotiv.

Ich lernte auch die kongolesischen Kämpfer kennen. Schon bei der ersten Begegnung konnten wir die außergewöhnliche Vielfalt unterschiedlicher Tendenzen und Meinungen feststellen, die bei den Führern dieser Revolution vorherrschten. Ich nahm Kontakt zu Kabila und seinem Generalstab auf; mein Eindruck von ihm war hervorragend. Er gab an, aus dem Landesinneren zu kommen – anscheinend aus Kigoma, einer tansanischen Ortschaft am Tanganyika-See und einem der wichtigsten Schauplätze dieser Geschichte, der als Ausgangspunkt für das Vordringen in den Kongo diente sowie als behagliches Quartier und Zufluchtsort für die Revolutionäre, die des gefahrvollen Lebens in den Bergen jenseits der Wasserscheide überdrüssig waren.

Kabilas Ausführungen waren verständlich, anschaulich und entschlossen. Er deutete seine Opposition zu Gbenyé und Kanza an und ließ durchblicken, wie wenig er mit Soumialot einverstanden war. Kabilas These besagte, dass man nicht von einer kongolesischen Regierung sprechen könne, da sich diese nicht mit Mulele, dem Begründer der Befreiungsbewegung, besprochen habe und der Präsident lediglich den Titel des Regierungschefs für den Nordosten des Kongos beanspruchen könne. Mit dieser Bemerkung bestritt er auch den Einfluss Gbenyés auf sein eigenes Gebiet, den Südosten, den er als stellvertretender Parteivorsitzender kontrollierte.

Kabila war sich vollkommen klar darüber, dass der Hauptfeind der nordamerikanische Imperialismus war, und er zeigte sich entschlossen, ihn konsequent bis zum Ende zu bekämpfen. Seine Äußerungen und sein entschlossener Ton machten, wie ich bereits sagte, einen sehr guten Eindruck auf mich.

Am nächsten Tag sprachen wir mit Soumialot. Er ist ganz anders. Sein politisches Bewusstsein ist viel weniger entwickelt, er ist viel älter und besitzt so etwas wie einen Urinstinkt, zu schweigen oder sehr wenig zu sagen. Mit verschwommenen Sätzen scheint er äußerst tiefgründige Gedanken ausdrücken zu wollen, doch so viel Mühe er sich auch gibt, ihm fehlt die Ausstrahlung eines wirklichen Volkstribuns.

Er sagte, was er später öffentlich erklärt hat: dass er als Verteidigungsminister Mitglied der Regierung Gbenyé war, wie sie von dessen Aktion überrascht wurden etc., und er ließ auch keinen Zweifel an seiner Opposition zu Gbenyé und, vor allem, zu Kanza. Die beiden Letzteren kannte ich nicht persönlich, außer dass ich Kanza einmal flüchtig die Hand geschüttelt hatte, als wir uns auf einem Flughafen begegnet waren.

Wir sprachen lange mit Kabila über das, was unsere Regierung als einen strategischen Fehler einiger afrikanischer Freunde betrachtete; angesichts der offensichtlichen Aggression der imperialistischen Mächte wurde die Parole »Das Problem des Kongos ist ein afrikanisches Problem« ausgegeben, und dementsprechend wurde gehandelt. Unserer Meinung nach war das kongolesische Problem ein weltweites Problem, und Kabila schloss sich dem an. Im Namen unserer Regierung bot ich ihm dreißig Ausbilder an sowie so viele Waffen, wie wir liefern konnten, was er hocherfreut annahm. Er wies darauf hin, dass beides gleichermaßen dringlich sei, was Soumialot bei einem anderen Gespräch ebenfalls zum Ausdruck brachte. Letzterer deutete an, dass es von Vorteil sei, wenn die Ausbilder Schwarze wären.

Ich nahm mir vor herauszufinden, wie die Stimmung unter den anderen freedom fighters war, und zwar in separaten, freundschaftlich geführten Gesprächen. Doch aufgrund eines Versehens der Botschaftsangehörigen wurde daraus ein »Rebellentreffen«, an dem fünfzig oder mehr Personen teilnahmen, Vertreter von Befreiungsbewegungen aus zehn oder mehr Ländern, die unter sich zerstritten waren. Ich forderte sie zur Geschlossenheit auf, analysierte die fast einmütig vorgetragenen Bitten um finanzielle Unterstützung und Ausbildung von Soldaten und rechnete ihnen vor, was es kostete, einen Soldaten in Kuba auszubilden, wie viel Geld und Zeit dazu nötig waren und wie gering die Wahrscheinlichkeit war, dass brauchbare Kämpfer für die Bewegung dabei herauskommen würden.

Ich erzählte ihnen von unseren Erfahrungen in der Sierra Maestra, wo wir aus fünf Rekruten nur etwa einen zu einem Soldaten und aus fünf Soldaten wiederum nur einen zu einem guten Kämpfer machen konnten. Ich versuchte die aufgebrachten freedom fighters mit dem größten Nachdruck davon zu überzeugen, dass das in die Ausbildung von Soldaten investierte Geld zum großen Teil schlecht angelegt wäre. Ein Mann wird nicht auf einer Militärakademie zum Soldaten, und erst recht nicht zu einem revolutionären Soldaten. Der wird nur im Krieg gemacht. Er kann in jedem Institut einen Titel erwerben, doch wie bei jedem anderen Beruf findet die eigentliche Ausbildung in der Praxis statt, durch das Verhalten unter feindlichem Feuer, durch die Strapazen, durch die Niederlage, durch das andauernde Gejagtwerden, durch die widrigen Umstände. Niemals könne man, sagte ich, aufgrund seiner Aussagen, nicht einmal aufgrund der Vorgeschichte des Betreffenden, seine Reaktion auf all die Unwägbarkeiten des Befreiungskrieges eines Volkes vorhersagen. Deshalb schlug ich ihnen vor, dass die militärische Ausbildung nicht im fernen Kuba stattfinden sollte, sondern im nahen Kongo, wo nicht gegen irgendeine Marionette wie Tschombé, sondern gegen den nordamerikanischen Imperialismus gekämpft wurde, der in seiner neokolonialen Form die soeben erlangte Unabhängigkeit fast aller afrikanischen Völker bedrohte oder dazu beitrug, die Kolonien in Abhängigkeit und Unterdrückung zu halten. Ich sprach von der fundamentalen Bedeutung, die dem Befreiungskampf im Kongo in unserem Konzept zukam; ein Sieg würde sich auf den gesamten Kontinent auswirken, und eine Niederlage ebenfalls.

Die Reaktion auf meine Rede war mehr als frostig. Zwar enthielt sich die Mehrheit der Anwesenden jeglichen Kommentars, doch einige baten ums Wort, um mir wegen meiner Ratschläge heftige Vorwürfe zu machen. Sie argumentierten, dass ihre durch den Imperialismus geschundenen und erniedrigten Völker protestieren würden, dass, sollte es Opfer geben, die Ursache dafür nicht in der Unterdrückung in ihrem Lande zu suchen sei, sondern in einem Krieg, der geführt werde, um einen anderen Staat zu befreien. Ich versuchte ihnen klarzumachen, dass es hier nicht um Kämpfe innerhalb von Staatsgrenzen ging, sondern um einen Krieg gegen die Herrschaft des gemeinsamen Feindes, der allgegenwärtig war, in Mosambik ebenso wie in Malawi, Rhodesien oder Südafrika, Angola oder dem Kongo. Niemand hatte Verständnis dafür.

Kühl und höflich verabschiedeten sie sich. Uns allen war klar, wie weit der Weg noch war, den Afrika zurücklegen musste, bevor ein wirklich revolutionäres Bewusstsein erreicht sein würde; aber uns blieb immerhin die Freude darüber, Leute getroffen zu haben, die bereit waren, den Kampf bis zum Ende fortzuführen. Nun stellte sich uns die Aufgabe, eine Gruppe Schwarzer Kubaner auszuwählen und sie, natürlich freiwillig, in den Kongo zu entsenden, um hier den Befreiungskampf zu unterstützen.

Zweiter Akt

Der zweite Akt beginnt in Kuba und umfasst einige Ereignisse, deren Bedeutung im Moment nicht erläutert werden kann, wie zum Beispiel meine Berufung an die Spitze des kubanischen Heeres – trotz meiner weißen Hautfarbe –, die Auswahl der zukünftigen Kämpfer, die Vorbereitung für meine heimliche Abreise, das Abschiednehmen, das nur von wenigen Menschen möglich war, die erläuternden Briefe; eine ganze Reihe also von Aktivitäten hinter den Kulissen, die zu Papier zu bringen auch heute noch gefährlich ist und die später immer noch offengelegt werden können.

Nach der bittersüßen Pflicht des Abschieds, der im besten Falle ein Abschied auf lange Zeit sein würde, war noch eine letzte Hürde zu nehmen: meine geheim gehaltene Reise, von der zu erzählen zurzeit ebenfalls nicht angebracht ist.

Ich ließ fast elf Jahre Arbeit für die kubanische Revolution an der Seite Fidels hinter mir, ein glückliches Heim, insoweit man den Aufenthaltsort eines seiner Aufgabe verpflichteten Revolutionärs ein Heim nennen kann, sowie einen Stall voller Kinder, die mich kaum als zärtlichen Vater kennengelernt hatten. Das Rad begann sich wieder zu drehen.

Eines schönen Tages tauchte ich in Daressalam auf. Niemand kannte mich. Nicht einmal der kubanische Botschafter, ein alter Kampfgenosse, der als Befehlshaber des Heeres der Aufständischen mit uns in Havanna eingezogen war, erkannte mich bei meiner Ankunft wieder.

Wir ließen uns auf einem kleinen Bauernhof nieder, den wir gemietet hatten, um dort auf die dreißig Männer, die mich begleiten sollten, zu warten. Zu der Zeit waren wir zu dritt: Moja, Kommandant, Schwarzer, offizieller Chef der Truppe; Mbili, ein weißer, kampferprobter Genosse; ich, Tatu, der die Funktion des Arztes ausübte, wobei meine weiße Hautfarbe mit der Tatsache erklärt wurde, dass ich Französisch sprach und Erfahrung im Guerillakrieg hatte. Unsere Namen bedeuteten: eins, zwei und drei, in dieser Reihenfolge; um uns Kopfzerbrechen zu ersparen, hatten wir beschlossen, uns einfach in der Reihenfolge unserer Ankunft durchzunummerieren und als Name die entsprechende Zahl in Suaheli zu verwenden.

Ich hatte keinem Kongolesen meine Absicht, in seinem Land zu kämpfen, mitgeteilt, genauso wenig wie jetzt meine Anwesenheit. Im ersten Gespräch mit Kabila konnte ich es nicht, da noch nichts entschieden war, und später dann, nachdem der Plan gefasst worden war, wäre es gefährlich gewesen, wenn meine Absicht vor meiner Ankunft bekannt geworden wäre; viel feindliches Land musste durchquert werden. Ich beschloss also, die Leute vor vollendete Tatsachen zu stellen, ihre Reaktion auf meine Anwesenheit abzuwarten und mich dementsprechend zu verhalten. Mir war sehr wohl bewusst, dass eine ablehnende Haltung mich in eine schwierige Lage bringen würde, da ich nicht zurückkehren konnte. Doch ich rechnete auch damit, dass es ihnen sehr schwerfallen würde, sich einer Zusammenarbeit mit mir zu verweigern. Ich erpresste sie sozusagen durch meine physische Anwesenheit.

Es ergab sich ein Problem, auf das wir nicht vorbereitet waren: Kabila hielt sich, wie alle Mitglieder der Revolutionsregierung, in Kairo auf, um Gespräche über Aspekte eines einheitlich geführten Kampfes und über die Neugestaltung der revolutionären Organisation zu führen. Seine Stellvertreter Masengo und Mitudidi begleiteten ihn. Nur einer war daheim geblieben, ein Delegierter namens Chamaleso, der später den kubanischen Decknamen Tremendo Punto (alter Gauner) annahm. Chamaleso akzeptierte die dreißig Ausbilder, die wir zugesagt hatten, und als wir ihm mitteilten, dass weitere einhundertdreißig Männer, ausnahmslos Schwarze, bereit waren, den Kampf aufzunehmen, stimmte er ebenfalls zu und übernahm auch dafür die Verantwortung. Das veränderte ein wenig den ersten Punkt unserer Strategie, da wir von dreißig als Ausbilder akzeptierten Kubanern ausgegangen waren.

Ein Delegierter reiste nach Kairo, um Kabila und seine Genossen darüber zu informieren, dass die Kubaner eingetroffen waren (meine Anwesenheit wurde verschwiegen), während wir auf die Ankunft der ersten Kontingente warteten.

Die dringlichste Aufgabe bestand darin, schnelle Boote mit leistungsstarken Motoren aufzutreiben, mit denen wir relativ sicher den an der für die Überfahrt ausgewählten Stelle 70 Kilometer breiten Tanganyika-See überqueren konnten. Einer unserer fähigen Experten war uns vorausgefahren, um diese doppelte Aufgabe zu übernehmen, nämlich die Boote zu kaufen und eine Erkundungsfahrt über den See zu machen.

Nach einer Wartezeit in Daressalam, die nur einige Tage umfasste, aber für mich, der ich so schnell wie möglich in den Kongo gelangen wollte, deshalb nicht weniger von Ungeduld geprägt war, fuhr am Abend des 20. April die erste Gruppe von vierzehn Kubanern ab. Vier Männer, die gerade erst eingetroffen waren und für die noch keine Ausrüstung gekauft worden war, hatten wir zurückgelassen. Uns begleiteten die beiden Fahrer, der kongolesische Delegierte (Chamaleso) und ein tansanischer Polizist, der dafür sorgen sollte, dass es unterwegs keine Probleme gab. Vom ersten Augenblick an wurden wir mit einer Realität konfrontiert, die uns während der gesamten Kampfesdauer verfolgen sollte: die mangelhafte Organisation. Das machte mir Sorgen, da die Vorbereitungen für unsere Überfahrt von den Imperialisten, die alle Fluggesellschaften und Flughäfen der Region kontrollierten, bestimmt schon aufgedeckt worden waren, ganz zu schweigen davon, dass der Kauf ungewöhnlicher Mengen von bestimmten Artikeln wie Rucksäcken, Plastikplanen, Messern, Decken etc. in Daressalam aufgefallen sein musste.

Nicht nur die Organisation der Kongolesen war schlecht, unsere war es ebenfalls. Wir waren nicht gründlich genug darauf vorbereitet, eine Kompanie mit dem Nötigen auszurüsten, und hatten lediglich Gewehre und Munition für die Soldaten vorgesehen (die allesamt mit der belgischen FAL bewaffnet wurden).

Kabila war noch nicht zurück, er ließ mitteilen, dass er wenigstens noch weitere zwei Wochen in Kairo bleiben wolle. Da wir mit ihm nicht über meine Teilnahme hatten sprechen können, musste ich also die Reise inkognito fortsetzen und konnte deshalb die tansanische Regierung nicht über meine Anwesenheit informieren und um ihre Zustimmung bitten. Um ehrlich zu sein, mir kamen diese Schwierigkeiten nicht ungelegen, denn mich interessierte nur der Kampf im Kongo, und ich befürchtete, dass mein Angebot allzu scharfe Reaktionen hervorgerufen und einige Kongolesen, vielleicht sogar die befreundete Regierung, mich gebeten hätten, von meinem Vorhaben Abstand zu nehmen.

Am Abend des 22. April kamen wir nach einer beschwerlichen Reise in Kigoma an. Da die Boote noch nicht bereit waren, mussten wir dort bis zum nächsten Tag auf die Überfahrt warten. Der Bezirksvertreter, der uns empfing und beherbergte, übermittelte mir sogleich die Beschwerden der Kongolesen. Leider schien alles darauf hinzudeuten, dass viele ihrer Befürchtungen zutrafen: Die Oberbefehlshaber der Region, die unsere erste Abordnung empfangen hatten, hielten sich nun in Kigoma auf, und wir konnten feststellen, dass an der Front Urlaubsscheine für den Aufenthalt dort bewilligt wurden. Das Dorf diente als Zufluchtsort, an dem die Glücklichsten von ihnen fern der Gefahren des Krieges leben konnten. Der unheilvolle Einfluss von Kigoma mit seinen Bordellen, Likören und, vor allem, der sicheren Zuflucht, all das kann von der Revolutionsführung gar nicht hoch genug veranschlagt werden.

Endlich, am frühen Morgen des 24. April, setzten wir unseren Fuß auf kongolesisches Gebiet, vor den Augen einer Gruppe erstaunter, gut bewaffneter Infanteristen, die für uns ganz feierlich eine kleine Parade abhielten. Sie führten uns zu einer eigens für uns geräumten Bauernhütte.

Die ersten Informationen, die wir über irgendwelche Kanäle von unseren Inspektionsagenten erhielten, hatten besagt, dass sich auf kongolesischer Seite eine zehn Meilen breite Ebene erstreckte und dahinter die Berge begannen. In Wirklichkeit jedoch ist der Tanganyika-See eine mit Wasser gefüllte Senke, an dessen Ufern, sowohl in Kigoma als auch auf der gegenüberliegenden Seite, die Berge direkt aufsteigen. In dem Dorf namens Kibamba, dem Standort des Regimentsstabs, stellte sich praktisch zehn Schritte vom Landeplatz entfernt die Aufgabe, einen beschwerlichen Hügel hinaufzuklettern, was für uns aufgrund mangelnden Trainings besonders hart war.

Erste Eindrücke

Fast unmittelbar nach unserer Ankunft, nach einer kleinen Verschnaufpause, einem kurzen Schlaf auf dem Boden der Hütte, zwischen Rucksäcken und anderem Krimskrams, machten wir Bekanntschaft mit der kongolesischen Realität. Auf den ersten Blick fiel uns eine deutliche Zweiteilung auf: die einen ungebildete Leute, zumeist Bauern, die anderen Männer mit höherem Bildungsgrad, besser gekleidet, des Französischen mächtig. Zwischen den beiden Gruppen gab es keinerlei Verbindung.

Die ersten Männer, die ich kennenlernte, waren Emmanuel Kasabuvabu und Kiwe, die sich als Offiziere des Regimentsstabs vorstellten, ersterer als Beauftragter für Versorgung und Ausrüstung, letzterer für den Nachrichtendienst. Die beiden waren redegewandt und überschwänglich, und durch das, was sie sagten, und das, was sie verschwiegen, bekamen wir rasch eine Vorstellung von den Differenzen im Kongo. Später bat mich Tremendo Punto (Chamaleso) zu einer kleinen Versammlung, an der diese Genossen nicht teilnahmen, sondern eine andere Gruppe, bestehend aus den Kommandanten der Basis und verschiedenen Brigadeführern: von der Ersten Brigade Oberst Bidalila (nach letzten Informationen inzwischen zum General befördert), der die Front von Uvira befehligte; als Vertreter der Zweiten Brigade, die von Generalmajor Moulane kommandiert wurde, war Oberstleutnant Lambert anwesend, und als Vertreter einer, wie es hieß, wahrscheinlich künftigen zusätzlichen Brigade André Ngoja, der in der Region von Kabambare kämpfte. Voller Begeisterung schlug Tremendo Punto vor, dass Moja, der offizielle Chef unserer Truppe, an allen Versammlungen des Regimentsstabs teilnehmen und an den Entscheidungen beteiligt werden sollte, zusammen mit einem weiteren Kubaner, den er selbst aussuchen konnte. Ich beobachtete die Gesichter der Anwesenden und konnte keinerlei Zustimmung erkennen; anscheinend genoss Tremendo Punto keine große Sympathie unter den Kommandanten.

Der Grund für die Feindseligkeit zwischen den Gruppen lag darin, dass einige Männer gezwungenermaßen eine bestimmte Zeit an der Front bleiben mussten und andere nur zwischen den Basen im Kongo und in Kigoma hin- und herpendelten, stets auf der Suche nach bestimmten Dingen, die fehlten. Tremendo Puntos Fall war in den Augen der Kämpfer noch schwerwiegender, da er als Delegierter von Daressalam nur gelegentlich vorbeischaute.

Die Unterredung wurde in freundschaftlichem Ton fortgeführt, wobei der Vorschlag unbeachtet blieb. Ich erfuhr einiges Neue. Oberstleutnant Lambert, ein sympathischer, fröhlicher Mann, erklärte, dass die Flugzeuge für sie keinerlei Bedeutung hätten, da sie über die dawa verfügten, einen Zaubertrank, der unverwundbar mache.

»Ich wurde schon mehrmals getroffen, aber die Kugeln fallen kraftlos zu Boden.«

Er sagte das mit einem Lächeln, sodass ich mich genötigt sah, über den Scherz zu lachen. Ich dachte, er wollte dadurch zeigen, welch eine geringe Bedeutung den Waffen des Feindes beigemessen wurde. Doch bald wurde mir klar, dass er es ernst meinte und dass der magische Schutz eine der wichtigsten Waffen im Kampf des kongolesischen Heeres war.

Diese dawa richtete einen beträchtlichen Schaden bei der militärischen Vorbereitung an. Das Prinzip ist folgendes: Der Soldat wird mit einer Flüssigkeit übergossen, die sich aus Kräutersäften und anderen magischen Substanzen zusammensetzt; dann werden geheimnisvolle Zeichen gemacht, und meist wird dem Kämpfer ein Kohlefleck auf die Stirn gemalt. Jetzt ist er gegen alle feindlichen Waffen geschützt (obwohl das auch von der Macht des Medizinmannes abhängt). Doch er darf keinen Gegenstand anfassen, der ihm nicht gehört, er darf keine Frau berühren und auch keine Angst haben, sonst verliert er den magischen Schutz. Die Erklärung für ein Versagen des Zaubertranks ist somit sehr einfach; toter Mann: Mann hat Angst gehabt, Mann hat gestohlen oder mit einer Frau geschlafen; verwundeter Mann: Mann hat Angst gehabt. Da die Angst ein ständiger Begleiter bei Kriegshandlungen ist, finden es die Soldaten ganz natürlich, die Schuld für eine Verwundung der Angst, das heißt fehlendem Glauben, zuzuschreiben. Und da Tote nicht reden, kann man ihnen leicht alle drei Verfehlungen nachsagen.

Der Glaube ist so stark, dass niemand ohne die Anwendung der dawa in die Schlacht zieht. Ich befürchtete stets, dass sich der Aberglaube gegen uns richten und man uns die Schuld an einer Niederlage mit vielen Toten geben würde. Mehrmals suchte ich das Gespräch mit verschiedenen Verantwortlichen, um zu versuchen, Überzeugungsarbeit dagegen zu leisten. Es war unmöglich. Der Zauber wird als Glaubensartikel angesehen. Diejenigen, deren politisches Bewusstsein entwickelter ist, sagen, dass es sich dabei um eine natürliche, also materielle Kraft handele und dass sie als dialektische Materialisten die Macht der dawa anerkennen, deren Geheimnisse nur die Medizinmänner im Urwald beherrschen.

Nach der Unterredung mit den Kommandanten sprach ich unter vier Augen mit Tremendo Punto. Ich erzählte ihm, wer ich war. Die Reaktion war niederschmetternd. Er wiederholte immer wieder »internationaler Skandal« und »das darf niemand erfahren, bitte, das darf niemand erfahren«. Meine Enthüllung hatte ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen, und ich fürchtete mich vor den möglichen Konsequenzen. Meine Identität konnte jedoch nicht mehr länger geheim gehalten werden, wollten wir uns die Wirkung, die diese Nachricht haben konnte, zunutze machen.

Am selben Abend reiste Tremendo Punto mit dem Auftrag ab, Kabila von meiner Anwesenheit im Kongo zu unterrichten. Gleichzeitig reisten auch die kubanischen Funktionäre ab, die uns auf der Überfahrt begleitet hatten, sowie der Schiffsingenieur. Letzterer hatte den Auftrag, uns sozusagen postwendend zwei Mechaniker zu schicken, da sich herausgestellt hatte, dass die Boote und Motoren für die Überquerung des Sees von niemandem gewartet werden konnten.

Am nächsten Tag bat ich, uns zu unserem endgültigen Standort zu schicken, einem Basislager fünf Kilometer vom Regimentsstab entfernt auf dem höchsten Punkt der Sierra, die, wie ich bereits erwähnt habe, direkt vom Seeufer aufsteigt. Und nun kam es zu den ersten Verzögerungen: Der Kommandant war nach Kigoma gefahren, wo er Verschiedenes zu erledigen hatte, und wir mussten auf seine Rückkehr warten. In der Zwischenzeit wurde über einen ziemlich willkürlichen Trainingsplan diskutiert. Ich machte einen Gegenvorschlag: Aufteilung von hundert Männern in Gruppen von nicht mehr als zwanzig, denen Kenntnisse der Infanterie vermittelt werden sollten – speziell in Ausrüstung, Ingenieurswesen (vor allem das Ausheben von Schützengräben), Nachrichtenwesen, Nachschuborganisation sowie Auskundschaften –, immer entsprechend unserer Kapazität und den Mitteln, die uns zur Verfügung standen; Aufstellung eines Vier- bis Fünfwochenplans; Einsätze einzelner Gruppen unter dem Kommando von Mbili. Danach sollten alle wieder zur Basis zurückkehren und diejenigen Männer ausgewählt werden, die sich als brauchbar erwiesen hatten. Währenddessen würde die Zweite Kompanie ausgebildet werden, und wenn eine Einheit vom Fronteinsatz zurückkäme, würde die nächste abmarschieren. Auf diese Weise, so dachte ich, würden die Männer ausgebildet und gleichzeitig die nötige Auswahl vorgenommen werden können. Ich erklärte ihnen noch einmal, dass wir damit rechnen mussten, dass von einhundert Männern nur zwanzig brauchbare Soldaten herauskommen würden, und davon nur zwei oder drei leitende Kader (in dem Sinne, dass sie in der Lage sein würden, bewaffnete Verbände in den Kampf zu führen).

Wie üblich war die Antwort ausweichend. Sie forderten mich auf, meinen Vorschlag schriftlich einzureichen. Das tat ich, aber ich erfuhr nie, was mit dem Papier geschah. Wir drängten weiterhin darauf, in die Hochbasis überwechseln zu dürfen, um dort mit der Arbeit zu beginnen. Wir mussten damit rechnen, dass wir eine Woche mit den Vorbereitungen verlieren würden (es galt zuerst einen gewissen Rhythmus zu finden), und erwarteten lediglich, dass das einfache Problem der Übersiedlung gelöst würde. Aber wir konnten nicht hinauf, weil der Kommandant noch nicht dort eingetroffen war. Wir mussten warten, weil man »an Versammlungen teilnahm«. Auf diese Weise vergingen die Tage. Immer wenn die Angelegenheit zur Sprache gebracht wurde (und ich tat es mit wahrhaft aufreizender Beharrlichkeit), wurde ein neuer Vorwand gefunden, und ich weiß bis heute nicht, welches der wahre Grund dafür war. Vielleicht verhielt es sich tatsächlich so, dass sie mit den Vorbereitungsarbeiten nicht beginnen wollten, um die Autorität des zuständigen Befehlshabers, in diesem Fall des Kommandanten der Basis, nicht zu untergraben.

Eines Tages gab ich, unter dem Vorwand des Marschtrainings, Moja den Befehl, mit ein paar Männern zu der Hochbasis zu gehen. So geschah es, und abends kamen die Männer erschöpft, durchnässt und durchgefroren wieder zurück. Die Hochbasis war ein sehr kalter und feuchter Ort, ständig in Nebel gehüllt und dem Regen ausgesetzt. Es werde eine Hütte für uns gebaut, berichteten sie, und das könne sich mehrere Tage hinziehen. Geduldig legte ich verschiedene Argumente für unseren Aufstieg dar: Wir könnten doch beim Bau der Hütte mithelfen, da wir ja ohnehin zu jedem Opfer bereit und bemüht seien, nicht zur Last zu fallen etc. etc., und sie brachten ebenso geduldig immer neue Vorwände vor, um unseren Aufstieg zu verzögern.

Während dieser Zeit erzwungenen Nichtstuns begannen die köstlichen Gespräche mit dem Genossen Kiwe, dem Chef des Nachrichtendienstes. Er ist ein unermüdlicher Gesprächspartner und spricht Französisch beinahe mit Überschallgeschwindigkeit. Tagtäglich gab er seine Einschätzungen verschiedener wichtiger Persönlichkeiten der kongolesischen Revolution zum Besten. Als einer der Ersten wurde Olenga, ein General, der in der Region von Stanleyville und im Sudan gewesen war, das Opfer seiner spitzen Zunge. Nach Kiwes Aussage war Olenga kaum mehr als ein einfacher Soldat, möglicherweise Leutnant, in Bidalilas Truppen gewesen. Dieser gab ihm den Befehl, diverse Streifzüge in die Region von Stanleyville zu unternehmen und danach wieder zurückzukommen; Olenga jedoch startete in der damaligen einfachen Zeit des Revolutionsprozesses seine Aktionen, und jedes Mal, wenn er ein Dorf einnahm, kletterte er eine Rangstufe höher. Als er nach Stanleyville kam, war er bereits General. Dort wurden die Eroberungszüge der Befreiungsarmee gestoppt, was in gewisser Weise die Lösung des Problems war; denn wäre es so weitergegangen, dann hätte man nicht mehr gewusst, welchen militärischen Rang man dem Genossen Olenga sonst noch hätte verleihen können.

Für Kiwe war der eigentliche Militärchef Oberst Pascasa (der später bei einem Streit unter Kongolesen in Kairo getötet wurde). Dieser Mann, Muleles Stellvertreter, sei revolutionär eingestellt und verfüge über wirkliche militärische Kenntnisse.

Eines Tages fing Kiwe sehr vorsichtig an, Gbenyé zu kritisieren. Er sagte wie nebenbei, dass dieser zu Anfang nicht ganz eindeutig Stellung bezogen habe, und nun sei er Präsident; er sei ein Revolutionär, das ja, doch es gebe noch andere mit einer revolutionären Einstellung etc. Im Laufe der Tage, während wir uns immer besser kennenlernten, entstand das Bild eines Gbenyé, der eher dazu zu taugen schien, eine Bande von Spitzbuben anzuführen als eine Befreiungsbewegung. Nicht alle Behauptungen von Freund Kiwe kann ich bestätigen, aber einige davon sind allgemein bekannt, wie zum Beispiel die von Gbenyés Beteiligung an der Sache im Gefängnis von Gizenga, als er Innenminister in der Regierung Abdoula war. Andere dagegen sind weniger bekannt, werfen aber, sollten sie zutreffen, ein düsteres Licht auf diesen Mann, so zum Beispiel die Attentatsversuche auf Mitudidi oder seine Verbindungen zur nordamerikanischen Botschaft in Kenia.

Ein andermal traf Kiwes Bannstrahl Gizenga, von dem er sagte, er sei zwar ein Revolutionär, aber ein linker Opportunist, der alle Probleme auf politischem Wege lösen und eine Revolution mit dem Heer machen wolle. Man habe ihm sogar Geld gegeben, um eine Revolutionsarmee in Léopoldville aufzubauen, das er für den Aufbau einer politischen Partei verwendet habe.

Durch die Gespräche mit Kiwe bekam ich eine gewisse Vorstellung von den besonderen Eigenschaften einiger wichtiger Personen, doch vor allem wurde mir klar, wie wenig zuverlässig oder wie unzufrieden diese Gruppe von Revolutionären war, die den Generalstab der kongolesischen Revolution bildeten.

So vergingen die Tage. Über den See kamen verschiedene Kuriere, die die unglaubliche Fähigkeit besaßen, jede Nachricht verzerrt wiederzugeben; in Gegenrichtung fuhren Soldaten, die in Kigoma Urlaub machen wollten.

In meiner Eigenschaft als Arzt (als Epidemiologe, was mir – dieser illustre Zweig der Fauna Äskulaps möge es mir verzeihen! – das Recht gab, nichts von Medizin zu verstehen) arbeitete ich, zusammen mit Kumi, ein paar Tage im Lazarett, wo ich einige alarmierende Dinge beobachten konnte. Erstens die zahlreichen Fälle von Geschlechtskrankheiten, mit denen sich die Männer zum großen Teil in Kigoma angesteckt hatten. Im Augenblick beunruhigte mich nicht so sehr der Gesundheitszustand der Bevölkerung oder der Prostituierten von Kigoma, sondern in erster Linie die Tatsache, dass sich so viele Männer anstecken konnten. Das war darauf zurückzuführen, dass es den Soldaten so leicht gemacht wurde, den See zu überqueren. Aber noch andere Fragen drängten sich auf: Wer bezahlte diese Frauen? Mit welchem Geld? Wozu wurden die Geldmittel der Revolution verwendet?

Seit den ersten Tagen unseres Aufenthalts hier hatten wir auch Gelegenheit, verschiedene Fälle von Alkoholvergiftung zu beobachten, hervorgerufen durch den berühmten pombe. Das ist ein Likör, der aus dem Most von Yucca- und Maismehl gebrannt wird. Der Most hat wenig Alkohol, aber die Wirkung des daraus destillierten Likörs ist schrecklich. Vermutlich weniger durch den gewonnenen Alkohol als durch den Grad der Verunreinigung aufgrund der primitiven Herstellungsmethoden. An manchen Tagen überschwemmte der pombe das Lager regelrecht, und die Folge waren Schlägereien, Alkoholvergiftungen, diverse Verstöße gegen die Disziplin etc.

Das Lazarett wurde nach und nach auch von den Bauern aus der Umgebung aufgesucht, denn sie erfuhren durch Radio Bemba, dass sich Ärzte in der Gegend aufhielten. Unser Vorrat an Medikamenten war kümmerlich, doch die Rettung kam in Form einer Sendung sowjetischer Medikamente, obwohl diese natürlich nicht für die Behandlung der Zivilbevölkerung gedacht waren, sondern sich an den Bedürfnissen einer kämpfenden Truppe orientierten. Allerdings reichte selbst dafür das Sortiment nicht aus. Dieses Phänomen der Unzuverlässigkeit war während unseres gesamten Aufenthaltes im Kongo zu beobachten. Die Lieferungen von Waffen und wertvollen Ausrüstungen blieben immer unvollständig: Kanonen und Maschinengewehre ohne die nötige Munition oder wichtige Ersatzteile, Gewehre mit der falschen Munition, Minen ohne Sprengkapsel, so etwas war typisch für die Versorgung aus Kigoma.

Meiner Einschätzung nach – allerdings konnte ich diesen Punkt nicht endgültig klären – lag der Grund darin, dass die kongolesische Befreiungsarmee mangelhaft organisiert war und dass Kader fehlten, die in der Lage gewesen wären, das eintreffende Material wenigstens oberflächlich zu begutachten. Das Gleiche passierte bei den Medikamenten, die außerdem noch in heillosem Durcheinander in La Playa aufbewahrt wurden, zusammen mit den Lebensmittelreserven und den Waffen, alles vermischt in einem fröhlichen, brüderlichen Chaos. Mehrfach versuchte ich die Erlaubnis zu erlangen, Ordnung in das Lager zu bringen, und ich gab auch den Ratschlag, bestimmte Waffen, wie zum Beispiel Panzerfäuste oder Granatwerfer, an einen anderen Platz zu bringen. Doch es verging sehr viel Zeit, bevor ich irgendetwas durchsetzen konnte.

Aus Kigoma erreichten uns jeden Tag widersprüchliche Meldungen, die sich, nach mehrmaligem Wiederholen, schließlich doch bewahrheiteten: Eine Gruppe von Kubanern warte auf ein Boot, einen Motor oder sonst irgendetwas zur Überquerung des Sees; Mitudidi solle morgen über den See setzen, oder übermorgen. Übermorgen kam wieder dieselbe Meldung: Er solle am darauffolgenden Tag übersetzen etc.

Zu derselben Zeit erhielten wir auch Informationen aus Kairo, die Emmanuel von seinen häufigen Fahrten nach Kigoma mitbrachte. Die Ergebnisse der Gespräche in Kairo waren ein voller Erfolg für die revolutionäre Linie. Kabila blieb noch eine Zeit lang dort, um dafür zu sorgen, dass die vereinbarten Punkte auch umgesetzt wurden. Danach wollte er sich an einem anderen Ort eine nicht gefährliche, aber ziemlich lästige Zyste entfernen lassen. Dadurch würde sich seine Rückkehr noch weiter verzögern.