12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wer war Hieronymus Bosch, dessen Werk von Ungeheuern und Traumwesen bevölkert ist? Der die Gabe hatte, das ›andere‹ Gesicht von Mensch und Natur zu sehen. Ein Ketzer, der dem Scheiterhaufen nur entging, weil er als namhafter Künstler und wohlhabender Mann gewisse Privilegien genoss? Ein Drogensüchtiger? Ein Lüstling, wie man aus seiner unverkennbar erotischen Symbolik schließen könnte? Dieser Roman führt mitten hinein in eine aufregende Zeit voller Umbrüche und Widersprüche.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 660

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

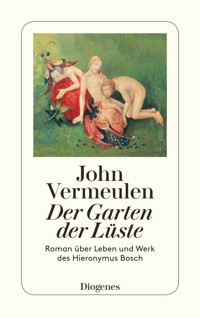

John Vermeulen

Der Gartender Lüste

Roman über Leben und Werkdes Hieronymus Bosch

Aus dem Niederländischenvon Hanni Ehlers

Titel der 2001 bei

Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht,

erschienenen Originalausgabe:

›De tuin der lusten. Roman over het leven

en werk van Jeroen Bosch‹

Copyright © 2001

by John Vermeulen/Uitgeverij Het Spectrum

Der Verlag dankt dem

Vlaams Fonds voor de Letteren

für die Übersetzungsförderung

Umschlagillustration:

Hieronymus Bosch, ›Der Garten der Lüste‹,

um 1500 (Ausschnitt)

Foto: Joseph S. Martin/Artothek

All rights reserved

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2014

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 23383 4 (5. Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60614 0

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

Wir betrachten ein Bild – oder irgendein anderes Kunstwerk – nicht nur mit unseren Sinnen und unserem Auffassungsvermögen, sondern auch mit unserer mehr oder minder großen Unkenntnis. Und darin liegt klar unser aller Anteil an Mißverständnissen.

R. H. Marijnissen

[7] Das Mysterium Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch ist zweifellos einer der faszinierendsten Maler, den die Niederlande je hervorgebracht haben. Um die Entschlüsselung seiner außergewöhnlichen Werke bemühen sich noch heute, fünfhundert Jahre nach seinem Tod, Scharen von Experten – die sich komischerweise laufend widersprechen. Ich habe den starken Verdacht, daß dies schon zu Lebzeiten Boschs nicht anders gewesen ist. Er war nämlich nicht nur ein begnadeter Künstler, sondern muß auch ziemlich schlau gewesen sein. Mit der feinsinnigen Symbolik in seinem Werk dürfte er Freund wie Feind nach Belieben in die Irre geführt haben.

Boschs Œuvre wurden Stapel von Büchern gewidmet. Über sein Leben jedoch ist außerordentlich wenig bekannt. War Hieronymus Bosch ein Ketzer, der dem Scheiterhaufen nur deswegen entging, weil er als namhafter Künstler und wohlhabender Mann gewisse Privilegien genoß? War er Anhänger des Katharismus, wie manche felsenfest glauben? Nahm er Drogen, wie eine detailgetreu gemalte Hanfpflanze auf einem seiner Bilder belegen soll? War er ein Lüstling, wie wiederum andere aus den vielen, fast schon mit dem Pinsel gestreichelten Nackten in seinem Werk sowie seinem verschwenderischen Umgang mit einer unverkennbar lüsternen Symbolik schließen?

[8] Oder sind dergleichen Erklärungen und Theorien zu seinem künstlerischen Schaffen allzuweit hergeholt und abwegig? Hat Hieronymus Bosch einfach drauflosgemalt, mit großem Können zwar, doch ohne irgendeinen geheimnisvollen Hintersinn? Nein, ich glaube nicht, daß das zutrifft. Man braucht nur eines seiner Bilder einige Minuten lang auf sich wirken zu lassen, und man spürt, daß hier ein wahrhaft genialer Künstler am Werk war. Man fühlt sich hineingezogen in jene schauerliche Zwieregion zwischen Himmel und Hölle, in der sich das Leben von Hieronymus’ Zeitgenossen größtenteils abspielte. So jedenfalls ging es mir als Autor, als ich mich ernsthaft mit seinem Werk auseinanderzusetzen begann. Das Mysterium Hieronymus Bosch zog mich derart in seinen Bann, daß ich einfach einen Roman darüber schreiben mußte.

Ich glaubte, dabei von der Wirkung seines Werkes auf meine Phantasie geleitet zu werden. Doch wie so häufig bei Romanfiguren, begann Hieronymus sich unter meinen Händen zu verselbständigen. Es war, als wollte er mich zwingen, die Dinge endlich einmal auf seine Weise zu erzählen. Aber ach, wer weiß, vielleicht hat er mich ja auch zum Narren gehalten. So wie er das seit Jahrhunderten mit der gesamten kunstliebenden Welt und allen ihren Experten tut. Ich habe nur niedergeschrieben, was er mir einflüsterte. Es wird das Rätsel bestimmt nicht kleiner werden lassen.

John Vermeulen, Dezember 2000

[9] 1

»Feuer! Feuer! Die Stadt steht in Flammen!« Goossen zerrte so heftig am Nachthemd seines jüngeren Bruders Jeroen, daß dieser beinahe aus seinem Bettkasten fiel. »Feuer!« schrie Goossen abermals mit sich überschlagender Stimme. Dann wandte er sich im Halbdunkel ab und rannte davon.

Feuer, dachte Jeroen, und sogleich zauberte seine Einbildungskraft Bilder von versengenden Flammen und erstickendem schwarzem Rauch hervor. Angst vertrieb den Schlaf, Angst vor dem Feuer, vor hoch auflodernden roten Flammen, die gekettete Menschen vor Schmerzen aufschreien ließen. Haut und Fleisch zerschmolzen, knisterndes Fett fachte das Feuer noch stärker an, und ein süßlicher Gestank breitete sich über die Stadt aus, der den empfänglichen Geist zehnjähriger Jungen mit den abscheulichen Hirngespinsten speiste, aus welchen Alpträume geboren werden.

Zwischen Angst und Neugierde hin- und hergerissen, hockte Jeroen auf dem Rand seines Alkovens. Er hatte unlängst einen bösen Traum gehabt, in dem ganz ’s-Hertogenbosch ein einziger großer Scheiterhaufen gewesen war. Keine Menschenseele hatte entkommen können. War dieser Traum Wirklichkeit geworden? Bei dem Gedanken [10] verspürte Jeroen ein mulmiges Ziehen in den Eingeweiden, und er kniff krampfhaft die schmalen Gesäßbacken zusammen.

Seine ältere Schwester Herberta erschien im Zimmer, eine flackernde Öllampe in die Höhe haltend. Sie blickte forschend auf Jeroen herab. »Was machst du denn für ein Gesicht?« bemerkte sie. »Gehst du’s dir nicht ansehen? Alle sind auf, die ganze Stadt.«

Anders als ihr Bruder Goossen sprach Herberta ruhig. Jeroens älteste Schwester war gerade eben fünfzehn, aber sie hatte die Aura einer wesentlich reiferen Frau. Ihrer Mutter zufolge hatte Herberta als einziges der fünf Kinder bei ihrer Geburt nicht weinen wollen, nicht einmal als die Hebamme ihr so heftig aufs Hinterteil schlug, daß ihr die Hand davon weh tat. Herberta hatte ein angeborenes Talent, ihre Gefühle zu verbergen. Manch einer dachte sogar, sie hätte gar keine Gefühle, doch wer sie wirklich kannte, wußte es besser. Jeroen hatte sie schon einmal eine Träne aus dem Augenwinkel tupfen sehen, als die Stiefmutter wütend eine Zeichnung von ihr zerriß, weil sie deren Meinung nach Obszönitäten abbildete. Es war eine besonders schöne Zeichnung von einem nackten Engel mit riesigen Flügeln und Augen wie Eis gewesen, welche Herberta eigens für Jeroen angefertigt hatte. Aber der Engel war überdeutlich männlichen Geschlechts gewesen, und das ging zu weit. »Die denkt wohl, wir sind alle vom Heiligen Geist gezeugt worden«, hatte Herberta spöttisch zu Jeroen gesagt. Er hatte nur halbwegs verstanden, was sie damit meinte, aber der Ton ihrer Worte hatte ihm genügt.

Jeroen hatte ein feines Gespür für die Art, wie und mit [11] welchem Unterton etwas gesagt wurde. Er erfaßte oft, ohne daß er die Worte verstand, was jemand meinte. Daher litt er auch am meisten von den fünf Kindern unter dem fortwährenden Zetern und Meckern ihrer Stiefmutter. Nicht selten bereitete ihm deren schneidende Stimme buchstäblich Kopfschmerzen. Mit allen und jedem mußte sie in einem fort herumkeifen, mit den Kindern, mit den Nachbarn und vor allem mit dem Vater. Nicht einmal Katherijn, die jüngste der Schwestern, die schwache Lungen hatte, blieb davon verschont.

»Und? Was ist?«

Jeroen fuhr hoch. »Brennt unser Haus ab?« Zaghaft erhob er sich und schaute durch das eine kleine Fenster der Kammer hinaus. Es war eine schwüle Juninacht, doch etwaiger Diebe wegen war das Fenster geschlossen. Draußen sah man nichts als Dunkel.

»Es ist noch ein gutes Stück von hier entfernt«, erklärte Herberta. »Die Funken fliegen fast bis zu den Wolken hinauf, oben kannst du es gut sehen.« Sie faßte Jeroen bei der Hand und nahm ihn mit zur Treppe, die zum Dachboden hinaufführte. »Sint Anthonius ist aus Stein«, sagte sie. Gemeint war ihr Haus, das der Vater auf seinen Namen getauft hatte. »Das brennt nicht so schnell.« Es war nicht ganz eindeutig, ob sie damit Jeroen oder sich selbst zu beruhigen suchte.

Herberta hatte nicht übertrieben. Die Funken vom brennenden Teil der Stadt flogen tatsächlich beinahe bis zu den Wolken hinauf. Wolken, die sich in bedrohlichem Rot gegen den schwarzen Himmel abzeichneten, als wären sie ebenfalls ein Raub der Flammen geworden.

[12] Auf dem Dachboden trafen sie außer Goossen auch ihren Vater, ihre Stiefmutter und den jüngeren Bruder Jan an. Nur ihre Schwester Katherijn fehlte. Mit den schwachen Lungen war das Treppensteigen für sie zu anstrengend. Der Atem der Kleinen ging immer pfeifend wie ein Blasebalg, und manchmal bekam sie so wenig Luft, daß sie rot anlief und sich japsend und hustend auf dem Boden wälzte. Man hatte ihr schon viele Male Blutegel angesetzt, doch geholfen hatte es nichts.

»Na, was hab ich dir gesagt, ist es nicht schön?« fragte Herberta, als wäre das Feuer ihre eigene künstlerische Schöpfung.

Ihr Vater sah sie stirnrunzelnd an. »Schön? All die Familien, die kein Dach mehr über dem Kopf haben? Von den Toten und Verletzten ganz zu schweigen!«

»Ach«, entgegnete seine Frau gleichgültig, »dort haust doch der Plebs. Ist vielleicht ganz gut, daß die Holzhütten einmal fortgeräumt werden.«

»Mechteld!« sagte Anthonius ermahnend. »Willst du die Kinder so zur Nächstenliebe erziehen?«

»Nächstenliebe!« höhnte Mechteld. »Vor kaum drei Monaten hat man mich dort überfallen und beraubt! Hast du das etwa schon vergessen?«

»Nein, das habe ich gewiß nicht vergessen. Aber sollen denn Tausende von Menschen für die Tat eines Unholds bestraft werden?«

»Ein Unhold? Das ist doch alles ein und dasselbe Lumpenpack. Die schneiden dir mit Wonne die Kehle durch, wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet, sei es deiner Börse wegen oder schlicht aus Mißgunst!«

[13] »Es sind Kinder Gottes«, meinte Anthonius. »Wie du und ich.«

»Wage ja nicht, mich mit diesem Pöbel zu vergleichen!« blaffte Mechteld, die zu ihrem geifernden Ton gefunden hatte. Aufgebracht gestikulierte sie zum Fenster hin, durch das man die heftiger werdende Glut im Süden sah. »Das Feuer kommt näher, es wütet schon in der Verwersstraat. Was, wenn wir in den Flammen aus jenem Viertel mit zugrunde gehen? Womöglich hat einer von den dreckigen Biersäufern in seinem Rausch sogar absichtlich Feuer gelegt! Hä? Und wir haben noch acht Jahre abzubezahlen für dieses Loch, sackerment!«

Mit zugrunde gehen, dachte Jeroen, der eine neuerliche Woge der Angst aufsteigen spürte. Einen fürchterlichen Tod sterben, die schrille Stimme der Stiefmutter in den Ohren. Die Gottesgelehrten hatten recht: Die Hölle befand sich auf Erden und mußte nicht anderswo gesucht werden. Herberta, die Jeroens Hand in der ihren hielt, fühlte, wie er reagierte, und gab ihm einen beruhigenden Händedruck. Mit einem vagen Gefühl von Dankbarkeit sah er zu ihr auf. Im Gegensatz zu den meisten anderen fand er Herberta warm und lieb, und für ihn hatte ihre Gegenwart immer etwas Tröstendes. Er schlang den Arm um ihre Mitte und schmiegte sich an sie. Und sogleich kam ihm die rote Glut dort draußen in der Nacht weit weniger bedrohlich vor. Er ignorierte den spöttischen Blick Goossens, der lieber sein Augenlicht verloren hätte, als seiner älteren Schwester gegenüber eine liebevolle Gebärde zu zeigen. Jeroen tat sich schwer mit Goossens allzu demonstrativer, ruppiger Großspurigkeit. Sein anderer Bruder, Jan, war weniger grob, [14] hatte aber wiederum etwas Heimlichtuerisches. Jan war der geborene Spitzel, und Jeroen hatte schon früh gelernt, den Schleicher nie ganz ins Vertrauen zu ziehen.

Jeroen wandte den Blick wieder zum Fenster hinaus. Um das Magistratsgebäude herum war das Feuer jetzt gut zu sehen. Bis über die Dächer der Häuser loderten die Flammen rot und gelb empor. Das Feuer schien sich stracks auf die Cameren zuzubewegen, jene kleinen Häuschen, die nur einen Bogenschuß von Sint Anthonius entfernt standen. Fransige schwarze Rauchwolken jagten scheuenden Pferden gleich vor dem Nordostwind her. Vom Marktplatz stiegen Schreie und die bellenden Befehle von Bürgern auf, die mit Eimern bewehrt zu Hilfe eilten. Ein Pferd wieherte, und man hörte das Rattern von Karren, die mit Menschen und Löschmaterial beladen an den Ort des Unheils preschten.

»Es hat keinen Sinn«, meinte Mechteld. »Das Feuer da läßt sich von Menschen nicht bezwingen.«

»Sie versuchen den Rest der Stadt zu schützen«, sagte Anthonius. Und dazu gehören auch wir, dachte er beunruhigt.

Jan, der mit großen Augen auf das sich nähernde Inferno starrte, sagte tonlos: »Wir müssen doch hoffentlich nicht flüchten?«

Jan haßte Beschwerlichkeiten. Der Gedanke daran, welche Umstände es bereiten würde, wenn sie ihr Haus verlassen mußten, machte ihm gewiß schwerer zu schaffen als die Angst vor dem Feuer.

»So, wie der Wind jetzt steht…« Anthonius stockte mitten im Satz. »Unser Schicksal liegt in Gottes Hand.«

Jeroen ließ Herberta los und zwängte sich zwischen den [15] anderen hindurch ans Fenster. Die Hände mit gespreizten Fingern an der Scheibe, als wollte er sie von sich halten, starrte er auf das brüllende wilde Tier, das all die Häuser verschlang. Er spürte, wie die Angst an ihm nagte, doch zugleich faszinierte ihn das dramatische Geschehen auch. Es war wie aus nächster Nähe einen Bären beobachten, der wild mit den Tatzen ausholte: Gerade weil man wußte, daß einen das Tier mit einem Hieb zerfetzen konnte, konnte man die Augen nicht von ihm wenden. In Bedrohung zu sein weckte nicht nur Angst, sondern hatte auch etwas Aufregendes.

Immer größerer Lärm hallte vom Marktplatz und den angrenzenden Straßen herauf. Die ganze Stadt war auf den Beinen, um das Ungeheuer zu bekämpfen. Doch es hatte keinen Sinn. So jung er war, begriff Jeroen doch, daß man gegen etwas, das tausendmal größer und mächtiger war als man selbst, nicht gewinnen konnte. Für das Feuer waren Menschen weniger als Kakerlaken. Genauso wie für das Meer. An der Küste, an die er vor noch nicht langer Zeit mit seinem Vater und Goossen gereist war, hatte ihn die gleiche Ehrfurcht überkommen. Er hatte das Meer als ein gar schreckliches, geistloses Wesen empfunden, das die ganze Welt verschlingen konnte. Die ganze Welt mit all den schwachen kleinen Menschen…

»Wir sind so klein«, sagte Jeroen laut.

»Ja, vor allem du«, erwiderte Goossen. »Dauernd stolpert man über dich.«

Jeroen blickte zur Seite. Im flackernden Schein der Öllampe glich Goossens Gesicht einen Moment lang einer grinsenden Teufelsmaske. »Scheusal!« sagte er.

[16] In scharfem Ton mahnte sie ihr Vater: »Laßt das Gezänk! In so einem Moment!«

»Goos hat angefangen«, verteidigte sich Jeroen und bekam dafür von seiner Stiefmutter eins auf den Hinterkopf, daß er sich duckte. Ich wollte, das Feuer würde sie allesamt auffressen, dachte er, als er Goossens triumphierende Miene sah, hielt aber den Mund. Goossen war im übrigen schon wieder ganz bei dem Spektakel draußen. »Ich möchte auch mit löschen gehen«, sagte er.

»Du bleibst hier!« schnauzte Mechteld. »Laß den Plebs seine jämmerliche Haut ruhig selber retten.«

Anthonius wollte ihr widersprechen, besann sich jedoch. Sie würde nur noch lauter zetern. Dabei war es gar nicht so lange her, daß sie ganz anders gewesen war, freundlicher. Es war ihm ein Rätsel, was sie so rasch verändert hatte, nachdem sie den Platz seiner früh verstorbenen ersten Frau Aleit eingenommen hatte. Er gab sich alle Mühe, seiner Familie ein gutes Leben zu bereiten. Selbst in Zeiten, da es vielen anderen weit schlechter ging, hatte sie weder Hunger noch Kälte leiden müssen. Vier der fünf Kinder, deren Mechteld sich anzunehmen hatte, waren gesund und nicht dumm, ja sogar nicht ohne Begabung. Dennoch gärten Grimm und Unzufriedenheit in ihr und verstärkten sich mit zunehmendem Alter nur noch.

Das habe ich nicht verdient, dachte Anthonius. Er betrachtete das böse Gesicht seiner zweiten Frau, auf dem der Widerschein des Feuers tanzte, so daß es selbst rot zu glühen schien. Mechtelds zusammengekniffene Augen glänzten wie kleine schwarze Kohlen. Sie war einmal schön gewesen, doch die unerbittliche Zeit hatte ihrem Gesicht und ihrem [17] Körper schon gehörig zugesetzt. Vielleicht ist das ihr Problem, dachte Anthonius. Vielleicht ertrug sie es nicht, daß sie den Kampf gegen das Alter so schnell verlor. Außerdem hatte ihre ewige Mißgelauntheit harte Furchen um Mund und Augen gegraben, als hätte die Natur sie für ihr undankbares Verhalten brandmarken wollen.

»Da, seht!« rief Jan aus. Aufgeregt zeigte er in die Ferne, wo eine Stichflamme über die Dächer hinausschoß, als hätte ein feuerspeiender Drache sie ausgestoßen. Ein Feuerwerk von Funken sprühte in alle Richtungen.

Besorgt sagte Anthonius: »Wir sollten lieber einige Eimer mit Wasser füllen. Wenn das Feuer noch näher kommt, müssen wir das Dach gegen solchen Funkenflug naß halten.«

»Wozu das alles?« wandte Mechteld ein. »Wenn es Gottes Wille ist, daß wir verbrennen, dann werden wir verbrennen.«

»Es ist Gottes Wille, daß ein jeder so gut wie möglich für sich selbst sorgt«, entgegnete Anthonius schärfer als beabsichtigt. »Es ist unsere verdammte Pflicht, Hab und Gut zu schützen!«

»Wenn du dich einer solchen Sprache befleißigst, müssen wir uns auf das Schlimmste gefaßt machen.« Mechteld wandte sich vom Fenster ab und ging. »Ich will das nicht sehen.«

Sie hörten sie mit dem schwerfälligen, geräuschvollen Gang, den sie sich angewöhnt hatte, die Holztreppe hinabpoltern. Immer und überall war sie ostentativ präsent. Kurz darauf hörten sie sie unten mit Katherijn herumkeifen.

Anthonius holte tief Luft. »Laßt uns Eimer holen«, sagte er.

[18] »Du hast doch gesagt, daß Steinhäuser nicht brennen«, sagte Jeroen vorwurfsvoll zu Herberta.

Sie legte ihm tröstend die Hand auf die schmächtige Schulter. »Es wird schon alles gut«, sagte sie.

»Die Bestie ist groß, die Bestie ist fürchterlich groß, größer als die Stadt, und sie hat riesengroße, greuliche Geschlechtsteile, aus denen Schleim und Eiter rinnen. Ihre Haut ist gepanzert und für menschliche Waffen unverletzbar. Ihre Zähne, sechshundert an der Zahl, sind mannshohe messerscharfe Schwerter, die ein ganzes Haus zermalmen können. Und über ihren gesamten abscheulichen Kopf verteilt hat sie zwölf Augen, denen nichts entgeht. Keine Menschenseele kann sich vor dieser Bestie verstecken. Mit einem einzigen Schlag ihres Schwanzes könnte sie ein Gebäude von der Größe der Sint Jans zertrümmern, doch die Kathedrale ist vor dem Höllentier sicher, da dessen Boshaftigkeit heiligen Orten nichts anhaben kann. Es speit Schwefel und Salpeter, welche die Sünder zu Schleim zersetzen, und wenn man es reizt, speit es Feuer, das die Erde meilenweit versengt und verkohlt…«

Die stechenden dunklen Äuglein des Dominikaners huschten suchend über sein Publikum hinweg und bohrten sich in die Jeroens. »Die Bestie war hier, und ihr glühender Atem hat die Stadt gestreift. Und es ist nicht schwer zu erraten, was sie an diesen verderbten Ort gelockt hat…«

Jeroen spürte, wie ihm eine Gänsehaut über den Rücken lief, und er versuchte sich hinter seiner Schwester zu verstecken. Doch der Blick des Geistlichen war so zwingend, daß Jeroen sich ihm nicht entziehen konnte. Es entspricht [19] alles der Wahrheit, dachte er ängstlich. Er hatte das von dieser Bestie verursachte Feuermeer gesehen, das die halbe Stadt in Schutt und Asche legte. Hinter dem Karren, auf dem Alain de la Roche stand und seinen donnernden Sermon hielt, sah man kokelnde Trümmerhalden und schwarze Ruinen. Überall liefen erschütterte, niedergeschmetterte Menschen umher, die mutlos nach Überbleibseln ihres Besitzes oder nach verkohlten Überresten von Angehörigen und Bekannten suchten. Eine Patrouille berittener Soldaten, die Plünderungen verhindern sollten, passierte im Schrittempo. Ausdruckslos blickten die Reiter in die Runde, als könnten sie das alles nicht so recht begreifen.

»Seid gewärtig, daß der Höllenschlund nur einen einzigen Fehltritt von euch entfernt ist!« predigte de la Roche weiter. Seine Stimme war hoch und messerscharf und schnitt den Zuhörern tief ins Gemüt, legte zielsicher deren Urängste frei. »Viele haben heute nacht das Zeitliche gesegnet, und ich kann nur hoffen, daß sie betend dahingegangen sind. Denn wehe den vermessenen Sündern, die ihre christlichen Pflichten versäumt haben! Bis ans Ende aller Tage wird sie der brennende Atem der Bestie treiben, denn der Herr ist unendlich gerecht und nimmt bei der Anwendung Seiner heiligen Gesetze keinen aus!«

Der Dominikaner schaute endlich in eine andere Richtung. Jeroen wankte kurz, als der stechende Blick von ihm abließ, so als sei davon eine spürbare Gegenkraft ausgegangen, die nun plötzlich wegfiel.

Herberta sah Jeroen an. »Was ist?«

»Nichts.« Jeroen blickte beunruhigt in die Runde. Mit großen Angstaugen starrten allesamt den Dominikaner aus [20] ihren grotesken, groben Gesichtern an, manche mit offenem Mund, andere wiederum mit zusammengepreßten Lippen. »Ich will nach Hause«, sagte er.

Herberta nickte. »Du hast recht, dieses Geschwätz ist nichts für uns.«

Erschrocken blickte Jeroen zu den Männern und Frauen in ihrer Hörweite, doch niemand schien sie zu beachten. Herberta war nicht so fromm, wie sie es hätte sein sollen. Ihr Mangel an Respekt vor der Kirche und deren Vertretern war ihrer Stiefmutter ein Dorn im Auge. Sie hatte Herberta schon häufig gemahnt, daß es noch ein böses Ende mit ihr nehmen werde. Einmal angeschwärzt, und sie könne auf dem Scheiterhaufen landen. Und mit ihr womöglich gar die ganze Familie.

»Unendlich gerecht!« murmelte Herberta, als sie sich aus der Menge herausgezwängt hatten und nach Hause liefen. »Nicht zu fassen!«

Mehr sagte sie nicht, doch als sie zu Hause waren, griff sie zu blauem Papier und Holzkohle und begann mit wütenden Strichen zu zeichnen. Herberta konnte virtuos zeichnen und malen, ohne daß irgendwer es ihr je beigebracht hatte. Vielleicht verfügte sie gar über das größte Talent von der ganzen Familie. Doch für ein Mädchen war das eine verlorene Gabe. Das weibliche Geschlecht hatte seine Kreativität auf Kochtöpfe und Nähgarn zu beschränken. Die künstlerische Welt war ausschließlich Domäne der Männer. Ja, schlimmer noch, eine Frau mit Talent konnte der Hexerei verdächtigt werden. Demzufolge wußte außerhalb des Hauses Sint Anthonius kein Mensch von Herbertas [21] künstlerischen Fähigkeiten. Und ihre eigene Familie nahm ihr Talent nicht ernst. Nutzloses Frauengekritzel nannten sie es meistens spöttisch, wenn auch in erster Linie, um nicht in den Ruch zu kommen, sie würden unter ihrem Dach der Hexerei Vorschub leisten.

Nur Jeroen schaute seiner Schwester oft fasziniert bei ihrem schöpferischen Tun zu. Ihm wurde das nachgesehen, weil er noch jung war. Er war ein stilles, in sich gekehrtes Kind, das sich rein gar nicht für die Spiele Gleichaltriger interessierte. Statt dessen konnte er sich stundenlang der minutiösen Zerlegung eines toten Fisches oder irgendeines anderen toten Tieres widmen. Sorgfältig schnitt er Teil für Teil heraus, säuberte die einzelnen Stücke und fügte sie dann in entsprechender Reihenfolge wieder aneinander, als handele es sich um einen Mechanismus, der neu zusammengesetzt werden mußte. Häufig fertigte er auch kleine Zeichnungen von den verschiedenen Organen, Knochen, Gräten und Körperteilen an, hauchfein und äußerst präzise. Das hatte Herberta ihm beigebracht. Und bisweilen kombinierte er auf Papier Teile von Fischen mit solchen anderer Tiere, so daß vollkommen andere Lebensformen entstanden: Ungeheuer und Mißgeburten, die dennoch eine gänzlich neue, ureigene Eleganz und Schönheit besaßen.

Herberta zeichnete eine Katze. Eine fauchende Katze in einer Körperhaltung, die grauenhafte Schmerzen ausdrückte. Und danach zeichnete sie Feuer hinzu, gierige Flammen, die an den Pfoten des Tieres fraßen. Zum Schluß tauchte unter Herbertas flinken Fingern in der rechten oberen Ecke des Blattes die bösartige grinsende Fratze eines älteren Mannes mit gestutztem Bart und glattem langem [22] Haar auf. Seine Züge ähnelten denen des predigenden Dominikaners. Jeroen sah sich beunruhigt um, ob auch kein anderer von der Familie erschien, aber sie waren allein im Mädchenzimmer.

»Das ist Gott«, erklärte Herberta, mit dem Zeigefingerknöchel auf den Kopf des Mannes klopfend. »Er ergötzt sich am Leiden eines Sünders.« Sie deutete auf die Katze. »Man muß schon sehr böswillig sein, wenn man ein Tier, das etwas verbrochen hat, mit den Pfoten ins Feuer setzt. So etwas würde doch keiner tun, nicht einmal für fünf Atemzüge, geschweige denn für immer und ewig! Wenn man also einen Menschen bis in alle Ewigkeit im Feuer schmoren läßt… Welche Sünde ist so fürchterlich, daß man eine so unvorstellbare Strafe dafür verdiente? Wenn man es wagt, an der allmächtigen Kirche zu zweifeln? Eine schöne unendliche Gerechtigkeit ist mir das! Wenn du mich fragst, ist das unendliche Bosheit. Wer noch einigermaßen bei Trost ist, kann doch nicht an so einen erbarmungslosen Gott glauben! Die bangen Toren! Da braucht nur irgend so ein Pfaffe die Stimme zu erheben, und sie scheißen sich allesamt in die Hosen!«

Herberta riß die Zeichnung mittendurch und warf sie in den Kamin. Ihr Vater wäre erzürnt gewesen, wenn er das gesehen hätte. Man warf kein Zeichenpapier fort, das nur auf einer Seite benutzt war. Doch noch viel erzürnter würde er sein, wenn er wüßte, was so alles im aufsässigen Kopf seiner Tochter herumging.

»So etwas darfst du nicht sagen«, sagte Jeroen und warf instinktiv einen raschen Blick zur Decke, als erwarte er, daß jeden Moment ein Bannstrahl bei ihnen einschlagen würde.

[23] »Nicht Gott selbst ist schlecht. Er kann nicht schlecht sein. Aber seine sogenannten irdischen Diener, die taugen nichts! Die Kirche tut nichts als morden und rauben und sich bereichern… Ist das etwa Nächstenliebe?«

»Scht! Herberta!« warnte Jeroen, der Schritte zu hören meinte, doch seine Schwester war nicht zu bremsen.

»›Du sollst nicht töten!‹ mahnen sie, während sie selbst das Feuer unter den Scheiterhaufen entzünden. Und: ›Du sollst dein Brot mit den Armen und den Hungernden teilen‹, aber die Kirchen bersten schier vom Gold und Silber, das sie geraubt und gestohlen haben. Sogar die Habe derer, die sie zum Tode verurteilen, eignen sie sich an! Sie predigen Frieden, aber der Papst schickt Legionen von Soldaten in ferne Länder, um ganze Völker auszurotten, die es wagen, seine selbstersonnenen Weisheiten anzuzweifeln! Wenn dich jemand ohrfeigt, sollst du ihm die andere Wange hinhalten, aber wenn du einen Diener der Kirche ohrfeigst oder auch nur beleidigst, mußt du das mit dem Leben bezah–«

Herberta verstummte, als sie Jan in der Türöffnung stehen sah. »Was drückst du dich da herum und lauschst?« herrschte sie ihn an.

»Ich lausche nicht«, widersprach Jan entrüstet. »Ich wollte nur abwarten, bis du ausgetobt hast.« Er sah den beunruhigten Jeroen an. »Ich soll dir von Vater sagen, daß morgen wieder Schule ist. Wir müssen zu den Hieronymianer-Brüdern im Sint-Gregorius-Haus, bis der Brandschaden in der Kerkstraat behoben ist.« Er entfernte sich, ohne Herberta anzusehen.

»Dieser Leisetreter bringt mich zur Raserei«, sagte Herberta, die ihren Zorn auf die Kirche nun allem Anschein [24] nach gegen Jan richtete. Sie sah Jeroen an. »Tja, Joentje, schon wieder zur Schule. Keine gute Nachricht, was?«

»Ach, so schlimm ist es nicht«, entgegnete Jeroen. Er ging zwar nicht gerade freudestrahlend in die Schule, aber die Alternative, ungebildet zu bleiben, sagte ihm noch weniger zu. Er würde nie so groß und stark werden wie Goos mit seinem frechen Mundwerk, und da empfahl es sich, klug zu sein, sagte sein Vater. Ausnahmsweise war da sogar ihre Stiefmutter mit ihm einig gewesen. »Dummköpfe werden später samt und sonders zu Dieben und Halunken«, hatte sie gesagt. »Wer keine Schulbildung hat, ist das Brot nicht wert, das er ißt.«

»Und was ist mit all den hart arbeitenden Bauern?« hatte Anthonius eingewandt. »Ohne sie hätten wir nicht einmal Brot!« Woraufhin Mechteld ihn mit einem »Na, wenn du das Bauernleben so großartig findest, warum gehst du dann nicht selbst hin und plackst dich im Dreck?« zum Verstummen gebracht hatte.

Jeroen teilte zwar nicht Mechtelds Verachtung für die, mit denen das Schicksal es weniger gut gemeint hatte, aber er hatte gerne warme Kleider und einen vollen Magen, und das waren Dinge, die nicht einfach vom Himmel fielen, das hatte der Vater ihm von klein auf eingebleut. Und Jeroen vertraute auf die Weisheit des Vaters. Ausgenommen, was die Wahl seiner Frauen betraf. Ihre Mutter war viel zu jung gestorben, und Mechteld…

»Du träumst wieder einmal vor dich hin«, sagte Herberta. »Na, welche Höllenmonstren hast du denn jetzt gerade vor Augen?« Sie fragte das in freundlichem Ton. Ihrer Meinung nach war die Einbildungskraft das einzige, was [25] den Menschen über das Tier erhob. Und Jeroen hatte eine enorme Einbildungskraft, wie sie wußte. Wenn das dem Rest der Familie bisher auch noch nicht so aufzufallen schien.

»Ich hab an gar nichts Besonderes gedacht«, sagte Jeroen abwesend.

»Nein, das tust du ja nie.« Herberta lächelte und strich ihm mit einer mütterlichen Gebärde kurz über den wild gelockten dunklen Schopf. »Joentje«, sagte sie, »ich habe so ein Gefühl, daß du die Menschen noch in Staunen versetzen wirst…«

[26] 2

»Finger weg!« sagte Thomas beiläufig, als Jeroen hinter seinem Rücken den Finger in den Honigtopf tauchen wollte. Der Topf stand inmitten eines unübersichtlichen Sammelsuriums aus Farbtöpfen, benutzten Pinseln, einem großen Brocken Kreide, einer durch die vielen Schichten angetrockneter Farbe formlos gewordenen Palette, zerknülltem und zerrissenem Papier mit Holzkohleskizzen, einem aus einem Eichenzweig geschnitzten Malstock, einer Schüssel schmutzigem Wasser sowie verschiedenen Essensresten.

Jeroen stellte seine heimliche Attacke auf den Honigtopf ein und schaute verdutzt auf den Hinterkopf seines Onkels, der minutiös auf einer kleinen Eichentafel pinselte.

»Ich habe hinten ein drittes Auge«, warnte Thomas. Er schmunzelte. Kein Kind konnte der Verlockung des Honigtopfs widerstehen. In der Beziehung war Jeroen nicht anders als seine Altersgenossen. »Der Honig ist nicht zum Essen da, den brauche ich, um meine Farbe zu binden.«

»Mit Honig?« Jeroen schaute verwundert auf den cremefarbenen Brei.

»Riecht besser als Leim oder Eidotter«, erklärte Thomas. »Vor allem nach ein paar Tagen!« Er zog ein angewidertes Gesicht. »Schon mal mit verschimmelter Farbe gearbeitet?«

[27] »Ich habe überhaupt noch nicht mit Farbe gearbeitet«, antwortete Jeroen.

»Ach, nein?« Thomas hörte auf zu malen und trat zwei Schritte zurück, um einen prüfenden Blick auf die Jagdszene zu werfen, die auf der Tafel zum Leben erwachte. »Wo mein Bruder doch behauptet, du habest sein Talent geerbt.«

»Sagt mein Vater das?«

»Nur, wenn du es nicht hören kannst. Er möchte gewiß verhindern, daß du dir zu viele Grillen in den Kopf setzt, da du nun auch schon Griechisch und Latein lernen darfst.«

»Ich setze mir keine Grillen in den Kopf«, protestierte Jeroen.

»Nein, brauchst du auch nicht. Deine Stiefmutter hat schon genug davon für die ganze Familie!« Thomas trat wieder an seine Arbeit und beugte sich vor, um ein Detail aus der Nähe zu studieren. »Irgendwas stimmt nicht an diesem Fasan.«

»Es liegt an seinem Hals«, sagte Jeroen.

»Was?« Thomas blickte sich verwundert zu Jeroen um. »Seinem Hals?«

Jeroen rutschte von dem Hocker herunter, auf dem er gesessen und zugesehen hatte. Mit seinem dünnen kleinen Finger zeigte er auf den Fasan im Vordergrund. Der Vogel floh mit ausgebreiteten Flügeln und gestrecktem Schwanz vor einem Jäger, der die Armbrust auf ihn angelegt hatte. »Das sieht unecht aus.«

Thomas runzelte die Stirn, eher erstaunt als beleidigt. »Das sieht unecht aus?«

Vorsichtig, darauf bedacht, die noch feuchte Farbe nicht zu berühren, ließ Jeroen seinen Finger an den Konturen des [28] Fasans entlangfahren. »Ein fliehender Fasan hält den Hals anders, das hier ist nicht… nicht…«

»Nicht natürlich, meinst du das?«

Jeroen nickte und schaute sogleich schüchtern zu seinem Onkel auf, ängstlich, daß er etwas Falsches gesagt hatte. »Ich sehe sie mir manchmal an… Fasane und… andere Tiere«, erklärte er zaghaft. »Und Fische…«

»Das ist ja höchst interessant. Der Hals, hm?« Mit einer Drehbewegung tauchte Thomas einen Pinsel in grüne Farbe und tuschte heftig an dem bemängelten Hals. Wenig später trat er erneut einen Schritt zurück. »So besser?«

»Verzeih, Onkel Thomas, ich wollte dich nicht…«

»Nein, nein, du hattest recht, das ist wirklich eine Verbesserung.« Thomas sah Jeroen an. »Du hast ein verdammt scharfes Auge, Joen!« Er legte seinen Pinsel beiseite und massierte die Finger seiner rechten Hand. »Ich frage mich, wieso mein Bruder dich nicht in die Malerei einweist.«

»Vater sagt, daß ich noch zu klein bin.«

»Dann bauen wir dir doch einfach eine kleinere Staffelei!« Thomas grinste über seinen Scherz.

»Aber Herberta bringt mir schon das Zeichnen bei.«

»Deine Schwester?« Thomas machte ein skeptisches Gesicht. »Was versteht denn Herberta schon vom Zeichnen?«

»Sie zeichnet sehr schön«, sagte Jeroen verteidigend.

»Sie ist sehr schön«, korrigierte ihn Thomas. »Und darauf sollte sie es auch lieber beruhen lassen, die rebellische Trine.« Er beendete seine Fingermassage. »Hast du keinen Hunger? Ich habe frische Mustachollen von der Pasteterei.«

Jeroen verzog das Gesicht. »Gebäck mit Rosenwasser, bah!«

[29] »Ebendeswegen hab ich sie gekauft, sonst bleibt ja nichts für mich übrig.« Thomas knöpfte seinen farbverschmierten Kittel auf.

Hoffnungsvoll sagte Jeroen: »Aber in der Pasteterei machen sie auch leckere Pasteten.«

»O ja, die werden in der ganzen Stadt gerühmt. Und weißt du auch, warum sie so lecker sind?«

Jeroen sah Thomas, der seinen Kittel über die Rückenlehne eines Sessels drapierte, mißtrauisch an. »Nein?«

»Weil der Bäcker sie mit dem Fett von Hexen und Ketzern zubereitet, die vor dem Rathaus verbrannt wurden.«

Jeroen zuckte die Achseln. »Hauptsache, sie schmecken.« Er hatte genügend Erfahrung mit den makabren Scherzen seines Onkels, um sich nicht schockieren zu lassen. Meistens jedenfalls.

Thomas grinste amüsiert und legte Jeroen den Arm um die Schultern. »Na komm, wir holen Pastetchen. Und danach darfst du eine Grundierung anrühren, aus Kreide und Leim.«

»Grundierung anrühren? Wieso denn das?«

»Um eine Tafel zu grundieren natürlich, was dachtest denn du?«

»Und dann?«

»Und dann malst du darauf.«

»Ist das jetzt dein Ernst?«

»Nein«, sagte Thomas. »Mit Malen wird es wenig zu tun haben, aber irgendwo mußt du ja anfangen.«

»Du hast Farbe im Bart.«

»Macht nichts, Joen, ein Meister kann sich alles erlauben.«

[30] Später an diesem Tag hüpfte Jeroen in für ihn ungewöhnlich fröhlicher Laune nach Hause. Doch als er zur Lovensche Poort kam, verflüchtigte sich seine frohgemute Stimmung gleich einem Sonnenstrahl in einer Regenwolke. Mürrisch blickende Wachen führten gerade zwei Gefangene in Ketten aus dem Innern des mit wuchtigen Sandsteinquadern errichteten Stadttors ins Freie. Sie wurden von einem in Schwarz gehüllten Henker mit einem großen breiten Schwert, einem Mönch, der devot den Blick gen Boden gesenkt hielt, sowie einem Magistraten begleitet. Einer der Gefangenen warf Jeroen aus tiefliegenden Augen einen raschen Blick zu und sah dann wieder vor sich auf den Boden.

Verurteilte waren das. Sie hatten irgendein Verbrechen begangen, wahrscheinlich gegen die geistliche Macht, und nun wurden sie zum Blaustein vor dem Rathaus gebracht, wo man sie mit dem Schwert hinrichten würde. Oder auch auf dem Scheiterhaufen, je nachdem, wie schwer ihr Verbrechen war und wie die Laune des Schultheißen.

Von allen Seiten kamen Gassenkinder und Erwachsene herbeigerannt, um dem trübseligen kleinen Zug zu folgen. Hinrichtungen waren, obwohl sie jetzt beinahe täglich stattfanden, nach wie vor ein beliebtes Schauspiel. Je mehr Beifall man dem Henker für seine Arbeit zollte, desto geringer die Gefahr, selbst einen Kopf kürzer gemacht zu werden, schienen die meisten zu denken. Oder vielleicht fanden sie es auch aufregend, andere für Sünden sterben zu sehen, die sie selbst schon mehrfach begangen hatten.

Jeroen schloß sich dem rasch anwachsenden Haufen nicht an. Auf Drängen seines Bruders Goossen hatte er einmal einer Hinrichtung beigewohnt und war anschließend mit [31] der Meute zum Galgenfeld von Vught gezogen, wo die Leichname der Abgeurteilten verscharrt und ihre Köpfe zur Anschauung für das Volk auf Stangen gespießt wurden. Noch Wochen danach war er mitten in der Nacht aus dem Schlaf hochgeschreckt, wenn er die blutrünstige Rotte im Traum wieder »Tod dem Drecksvieh!« hatte skandieren hören.

Womöglich waren das hier ja die bierseligen Brandstifter, von denen seine Stiefmutter unlängst gesprochen hatte, überlegte Jeroen. Wenn dem so war, hatten sie ihr schreckliches Los vielleicht sogar verdient. Es würde noch Jahre dauern, bis die letzten Spuren des fürchterlichen Feuers beseitigt waren. Die Stadtoberhäupter erboste vor allem, daß der größte Teil dessen, was sich im Magistratsgebäude befunden hatte, in Flammen aufgegangen war. Das hatte Herberta ihm zumindest erzählt; aber bei ihrer Abneigung gegen Kirche und Obrigkeit scheute sich seine Schwester sicher nicht, manches nach eigenem Belieben weidlich aufzubauschen.

Seine rebellische Schwester, dachte Jeroen, sich an den Ausdruck seines Onkels erinnernd. Das Wort klang aufregend. Und es paßte in der Tat zu Herberta. Nicht selten machte sie ihm mit ihren dreisten Reden angst, aber es war genau wie mit dem Bären: Dadurch wurde sie für ihn fesselnder als alle anderen Menschen, die er kannte. Ausgenommen vielleicht Onkel Thomas. Der behandelte ihn wie einen kleinen Erwachsenen und bemutterte ihn nicht, als wäre er ein unmündiges Kind, wie es die meisten anderen taten.

Jeroen blieb vor dem Ladenfenster ihres Nachbarn, des [32] Zinngießers Theodoor Goyart, stehen, welcher sein Geschäft dort, schon lange bevor die van Akens ins Haus nebenan eingezogen waren, betrieben hatte. Auch Sint Anthonius hatte einst einem Zinngießer gehört, wußte Jeroen von seinem Vater. Einem gewissen Paulus Keteler. Was dem widerfahren war, wußte Jeroen nicht.

Bewundernd schaute er sich die hübsch gearbeiteten Ziergefäße aus Kupfer und Zinn an, die im Ladenfenster ausgestellt waren. Einen Moment lang bedauerte er, daß er keine Zeichenutensilien bei sich hatte, mit denen er die kunstvollen Formen festhalten konnte. Aber das ließ sich ja auch zu Hause noch nachholen. Er wußte, daß er sich Formen und Farben so gut einprägen konnte, daß er sie später haargenau nachzeichnen konnte. Na ja, haargenau: Meistens veränderte er das eine oder andere mit Absicht, nicht, um die Dinge schöner zu machen, sondern um sie gleichsam etwas erzählen zu lassen. Oder einfach, weil ihm die Wirklichkeit nicht genügte.

»Tod dem Drecksvieh!«

Jeroen erstarrte, als er die Schmähung, die aus vielen blutrünstigen Kehlen am Rathaus erschallte, zwischen den Häusern des Marktplatzes widerhallen hörte. Mit dem Rücken zur Fassade, als fühle er sich bedroht, schob er sich zur Eingangstür von Sint Anthonius und huschte ängstlich ins Haus.

»Das wird er sein!«

Der Ausruf seines Vaters kam so unvorbereitet, daß Jeroen zusammenfuhr. Er fühlte sich ertappt, obwohl er sich nicht entsinnen konnte, in letzter Zeit irgend etwas ausgefressen zu haben. Als er sich aber umdrehte und sah, wer [33] im Zimmer breit an dem großen Eichentisch saß, erschrak er noch heftiger.

»Steh da nicht rum und halt Maulaffen feil«, tadelte ihn Anthonius. »Sag Bruder de la Roche guten Tag. Wo sind denn deine Manieren?«

Jeroen neigte den Kopf, doch eher um seine Verwirrung zu verbergen denn aus Respekt. »Ich bitte um Verzeihung, Bruder«, sagte er. »Draußen werden gerade Menschen hingerichtet, und ich war… ich bin…« Jeroen stockte, weil er selbst nicht recht wußte, was denn nun in ihm vorging.

»Zweifelsohne ihre verdiente Strafe«, sagte der Dominikaner. »Ein lehrreiches Exempel für alle anderen Sünder. Hast du zugesehen, Hieronymus van Aken?« Er griff zu dem Becher Wein, der vor ihm auf dem Tisch stand, und setzte ihn an den Mund. Seine stechenden Äuglein fixierten Jeroen über den Becher hinweg.

»Jeroen ist recht empfindsam«, erklärte Anthonius eilends. »Das vorige Mal, als er eine Hinrichtung sah, hatte er noch Wochen danach Alpträume.«

»Die Empfindsamkeit der Künstlerseele«, sagte de la Roche mit kaum verhohlenem Spott. Mit einem Knall stellte er den geleerten Becher auf den Tisch zurück.

Um gut Wetter zu machen, sagte Jeroen in einer plötzlichen Anwandlung: »Ich habe mir Eure Predigt angehört, am Tag nach dem großen Feuer.«

De la Roche nickte. »Ich habe dich gesehen, dich und deine Schwester. Es kam mir indes so vor, als seist du sehr zeitig davongegangen!«

»Ich… äh… mir wurde angst«, bekannte Jeroen unbehaglich.

[34] Der Dominikaner sah Anthonius an. »Sind alle van Akens so leicht zu erschüttern, frage ich mich?«

»Ach, Jeroen ist noch jung«, sagte Anthonius begütigend. »Und, erlaubt, daß ich das bemerke, Eure Predigten sorgen ja auch für gehörigen Eindruck, Bruder de la Roche.«

»So sagt man, ja«, erwiderte der Dominikaner mit einem vagen Lächeln. Sein Blick richtete sich wieder auf Jeroen, der immer noch zaudernd an der Tür stand. »Hast du kürzlich noch auf dem Galgenfeld von Hintham gespielt, Junge, sprich?«

»Joen ist noch nie allein vor den Toren der Stadt gewesen«, warf Anthonius rasch ein.

»Nun, vielleicht nicht allein, aber mit seiner Schwester Herberta, an deren Hand er so gern zu gehen scheint? Oder macht dir das auch zu sehr angst? Angst vor den dort umgehenden bösen Geistern des gerichteten Packs?«

»Ich bin nur ein einziges Mal auf dem Galgenfeld gewesen, Bruder. Mit meinem Bruder Goos, aber nicht zum Spielen.«

»Nicht zum Spielen, hm? Was hattet ihr denn dann dort vor? Hände und Füße von den Leichen der Übeltäter abhacken womöglich? Um sie unter der Schwelle eures Hauses einzugraben?«

»O Gott, nein!« sagte Jeroen hastig.

»Du sollst den Namen des Herrn nicht mißbrauchen, Junge!« sprach der Dominikaner streng. Sein Blick schoß zu Anthonius, der unbehaglich dreinblickte. »Ich will doch annehmen, daß Ihr nicht zu dem törichten Pöbel gehört, der glaubt, man könne damit das Böse fernhalten?«

[35] »Wir sind nicht abergläubisch, Bruder«, antwortete Anthonius. Um das Thema zu wechseln, sagte er: »Jeroen spielt nur sehr selten.«

»So? Und was treibt ein zehnjähriger Knabe dann, wenn er nicht in der Schule ist? Verbringt er seine Zeit im Müßiggang? Denn zu arbeiten braucht er ja wohl nicht, wenn ich mir seine ungeschundenen Hände so ansehe.«

»Er studiert viel, Bruder«, sagte Anthonius. »Joen lernt jetzt auch Latein und Griechisch.«

»So, so. Da könnte Euer Sohn später gar Dominikaner werden!« De la Roches Blick wechselte wieder zu Jeroen. »Würde dir das nicht zusagen, Junge?«

»Äh… ich weiß nicht, Bruder.« Jeroen schaute sehnsüchtig zur Treppe und wünschte, er könnte entwischen.

»Er weiß es nicht. Als ich in seinem Alter war, wußte ich schon ganz genau, was ich mit meinem Leben anfangen wollte«, sagte de la Roche. »Aber ich war ja auch nicht der Sohn eines Künstlers.« Er setzte ein dünnes Lächeln auf, als meinte er es nicht so böse, wie es klang.

Anthonius fragte: »Darf ich Euch noch einen Becher Wein anbieten, Bruder?«

»Nein, Meister Anthonius, ich danke Euch für Eure Gastfreundschaft, aber ich muß meine Nachforschungen fortsetzen.«

Als sich de la Roche erhob, stellte Jeroen fest, daß der Bruder kleiner war, als er gedacht hatte. Auf seinem Karren stehend und seine Predigt donnernd, hatte er viel größer gewirkt. Sein Blick jedoch war genauso stechend wie damals, und Jeroen duckte sich förmlich, als ihn die schwarzen Äuglein ein weiteres Mal fixierten.

[36] »Wie gefällt es dir auf der Großen Lateinschule? Besser als im Haus der Brüder vom gemeinsamen Leben?«

»Joen hat jetzt in beiden Schulen Unterricht, Bruder«, sagte Anthonius. »Er ist gescheit und lerneifrig, und er wird selten bestraft.«

»Letzteres will ich gern glauben, wo er ja vor so gut wie allem Angst zu haben scheint.« Der Dominikaner setzte erneut sein vages Lächeln auf und begab sich zum Ausgang.

Jeroen öffnete dem Bruder eilfertig die Tür, doch der ging grußlos an ihm vorüber auf den sonnenüberfluteten Marktplatz hinaus.

Er riecht nach Schimmel, dachte Jeroen mit Widerwillen, während er die Tür behutsam und leise wieder schloß.

Sein Vater hatte sich an den Tisch gesetzt und starrte mit leerem Blick vor sich hin. Jeroen fragte: »Ist irgend etwas geschehen, Vater?«

Anthonius seufzte müde und zog den Weinkrug zu sich heran, um seinen eigenen Becher zu füllen. »Geschieht nicht immer etwas?«

»Wieso wollte der Bruder wissen, ob ich auf dem Galgenfeld gewesen bin?«

»Du machst kaum den Mund auf, Joen, und wenn du ihn dann mal aufmachst, stellst du gleich solche Fragen!«

»Neugierde ist der Beginn alles Wissens, Vater.«

Anthonius sah erstaunt von seinem Becher auf. »Welche Weisheit so plötzlich! Trägt diese zweite Schule jetzt schon Früchte?«

»Das sagt Onkel Thomas.«

»Ach ja, das hätte ich mir auch denken können. Wie geht es ihm?«

[37] »Ich durfte heute eine Tafel grundieren.«

»Ja, ja, er findet immer seine Opfer, die die weniger schönen Arbeiten für ihn erledigen.«

»Er will mir auch das Malen beibringen.«

Anthonius’ Miene veränderte sich schlagartig. »Dir das Malen beibringen? Mein Bruder Thomas?«

Jeroen zögerte, als er den unfreundlichen Blick seines Vaters sah. »Äh… das hat er versprochen, ja.«

»Kommt gar nicht in Frage!« sagte Anthonius entschieden. »Mein Bruder ist nur ein armseliger Kleckser. Von dem kannst du nichts Rechtes lernen.«

»Er fand, daß ich ein scharfes Auge habe.«

»Gemessen an ihm hat selbst ein Maulwurf ein scharfes Auge! Wie kam er darauf?«

»Ich hatte in seiner Arbeit einen Fehler entdeckt.«

»Du hattest einen…? Siehst du, was habe ich dir gesagt? Was muß das für ein Künstler sein, wenn schon ein zehnjähriges Kind Fehler in seiner Arbeit sieht!«

»Warum bringt Ihr mir nicht die Malkunst bei, Vater?«

»Weil du noch zu jung bist, darum. Bevor du mit dem Pinsel hantierst, sollst du zuerst einmal gründlich in Wissenschaft und Kunst unterrichtet werden. Schönheit und Können kommen nämlich von hier!« Anthonius tippte sich unwirsch an den Kopf.

Jeroen legte eine Hand aufs Herz. »Onkel Thomas sagt, daß wahres Künstlertum von hier kommt«, sagte er und wünschte sogleich, er hätte wie üblich geschwiegen, denn nun wurde sein Vater erst richtig böse.

»Du gehst nicht mehr zu meinem Bruder!« herrschte Anthonius ihn an. »Zumindest nicht, bevor ich ein ernstes [38] Wörtchen mit ihm geredet habe. Was mischt sich der Stümper überhaupt ein! Er hat ja nicht einmal eigene Kinder! Ja, das wird es wohl sein, wer selbst keine Nachkommen hat, macht sich einen Spaß daraus, die anderer zu verderben!«

Betreten sagte Jeroen: »Ich wollte Euch nicht erzürnen, Vater.«

»Ach nein? Dann geh mir schleunigst aus den Augen«, entgegnete Anthonius. Er setzte den Becher an den Mund, ließ ihn aber gleich wieder sinken. »Tu mir einen Gefallen und erzähl deiner Stiefmutter nichts hiervon.«

Jeroen nickte und machte, daß er wegkam, nach oben. Dort war nur Herberta; sie saß im Mädchenzimmer und besserte Kleidung aus. Als sich Jeroen in den Türrahmen stellte, sagte sie, ohne von ihrer Arbeit aufzusehen: »Hat Vater es dir erzählt? Sie haben auf dem Galgenfeld von Hintham Hexenringe gefunden.«

»Hexenringe?« fragte Jeroen beunruhigt. »Woher weißt du das?«

»Mich hat der Bruder auch befragt. Es würde mich nicht wundern, wenn er sogar eigens meinetwegen hier war. Ein Mädchen, das keinen Hehl daraus macht, denken zu können, ist höchst verdächtig. Außerdem…«, Herberta zog eine Grimasse, »Alain de la Roche konzentriert sich bei seinen Untersuchungen immer auf die Häuser, in denen es den besten Wein gibt. Und wohlhabende Leute sind für die Inquisitoren allemal interessanter als arme Schlucker.«

»Warum?«

»Warum? Weil sich diese Fettwänste auch noch die Besitztümer jedes Verurteilten einverleiben, darum!«

[39] Ein wenig gekränkt sagte Jeroen: »Heute scheinen ja alle böse auf mich zu sein.«

Herberta seufzte und legte ihre Arbeit beiseite. »Ach, Joen, ich bin nicht böse auf dich…« Sie starrte kurz vor sich hin, ehe sie in sanfterem Ton fortfuhr: »Ich glaube, ich bin böse auf die ganze Welt. Alles ist so… so grausam und ungerecht.«

»Aber wir haben es doch gut!«

»Vor der Kirche ist niemand sicher, Joentje. Und je besser man es hat, desto größer ist die Gefahr.« Herberta schüttelte sich demonstrativ. »Allein schon die Vorstellung, daß dieser gräßliche Unheilsprophet bei uns im Haus war!«

»Onkel Thomas sagt, daß du eine rebellische Trine bist.«

»Sagt er das? Na ja, Onkel Thomas war schon immer recht großzügig beim Austeilen von Komplimenten.«

»Und er hat auch gesagt…« Jeroen zögerte.

Herberta zog die Stirn in Falten: »Ja? Was hat er noch gesagt?«

»Äh… er sagte, daß Zeichnen und Malen für ein Mädchen keine geziemende Beschäftigung sind.« Zu Jeroens Erleichterung reagierte Herberta darauf eher amüsiert als böse.

»Es ziemt sich nicht, daß ich besser zeichnen und malen kann als er, wird er wohl meinen«, sagte sie. »Onkel Thomas ist ganz einfach neidisch, weil sein eigenes Talent ja doch relativ begrenzt ist.«

»Vater sagt, daß Onkel Thomas mir nicht das Malen beibringen darf.«

»Und darin muß ich ihm ausnahmsweise einmal sehr recht geben.« Herberta stand auf und zog Jeroen an sich. [40] »Mach dir nichts draus, Joentje, ich werde dich schon alle Kniffe und Feinheiten lehren.«

Jeroen drückte die Wange an ihre Brust und genoß Herbertas tröstliche Wärme. In Windeseile zerstreuten sich seine düsteren Gedanken, gleich einem Schwarm Stare, der vor einem herannahenden Falken auseinanderstiebt. Herberta roch sehr viel angenehmer als Bruder de la Roche, fand er. Ja, sie roch sogar am allerbesten von allen, die er kannte. Doch er spürte, daß er so etwas nicht laut sagen durfte.

»Die Hexenringe würde ich mir gern einmal ansehen«, sagte Herberta.

Sogleich war die Beunruhigung wieder da. Beklommen fragte Jeroen: »Darf man das denn?«

»Niemand hat mir gesagt, daß es verboten ist.« Herberta hielt Jeroen ein wenig von sich weg, um ihn ansehen zu können. »Bist du denn nicht neugierig?«

»Ein bißchen schon«, räumte Jeroen zögernd ein. Er war ängstlich und neugierig zugleich. Und so war es fast immer: Das Verlangen zu wissen und die Furcht davor, es dann tatsächlich zu erfahren, gingen bei ihm Hand in Hand. Unsicher sagte er: »Es ist ein ziemliches Stück Weg nach Hintham.«

»Lang nicht so weit wie nach Vught. Hat Goos dich seinerzeit etwa auf dem Rücken getragen?«

»Ich wollte damals gar nicht nach Vught, aber Goos…«

»Du läßt dich von dem Großmaul viel zu sehr unter Druck setzen«, sagte Herberta. Sie ließ sich wieder auf ihrem Stuhl nieder. »Ich gehe morgen nach Hintham, und was du machst, mußt du wissen.«

[41] »Vater ist bestimmt nicht damit einverstanden.«

»Ich sag ihm nichts davon. Du?«

Jeroen seufzte. »Schon gut, ich komme mit. Irgendwer muß dich ja vor den Strauchdieben beschützen.«

Herberta grinste. »Und was würdest du mit ihnen machen, sie in die Wade beißen?«

»Ich werde Erik Lubbert fragen, ob er mitkommt. Der ist groß und stark.«

»Hm…«, Herberta sah Jeroen mit gespitzten Lippen an, »ist er denn auch hübsch?«

»Der Hübscheste von der ganzen Schule«, antwortete Jeroen, ohne zu überlegen.

»Ich kann’s gar nicht mehr erwarten«, sagte Herberta.

Erik Lubbert war ein vierzehnjähriger Bauernsohn, der nur aus Armen und Beinen zu bestehen schien. Er überragte Jeroen um mehr als Haupteslänge und hatte flachsblondes Haar, das er im Nacken mit einem Strick zum Knoten zusammengebunden hatte. Mit seinen großen Füßen, die in verschlissenen Sandalen steckten, wirbelte er durch seinen schlurfenden Gang kleine Staubwolken auf dem Sandweg auf, über welchem die Luft in der weißglühenden Sonne flimmerte.

»Ich wette, daß sie milchweiße Schenkel hat«, sagte er zu Jeroen, der neben ihm herlief. »Alle Dirnen aus der Stadt haben so weiße Schenkel«, fügte er wie ein wahrer Kenner hinzu. Mit einem Ausdruck, in dem etwas Hungriges lag, blickte er auf Herberta, die trotz der Hitze mit einigem Vorsprung flink vor ihnen ausschritt. Ihren langen Rock hatte sie leicht geschürzt, um rascher voranzukommen.

[42] Jeroen zog ein ungehaltenes Gesicht. »Na, hör mal, sie ist meine Schwester!« sagte er.

»Dann hast du ihre Schenkel doch bestimmt schon einmal gesehen.«

Dämlicher Bauernlümmel! dachte Jeroen, sagte aber: »Wir haben getrennte Zimmer, wir und die beiden Mädchen.«

»O Verzeihung! Ich hatte einen Moment lang vergessen, daß die van Akens ja angesehene Städter sind! Obwohl unser Hof bestimmt um einiges größer ist als euer Haus.«

»Das ist gut möglich«, sagte Jeroen, der derlei dumme Diskussionen haßte.

Stolz sagte Erik: »Ich gehe schon drei Jahre auf die Lateinschule.«

»Das ist lange«, sagte Herberta, die damit erstmals verriet, daß sie ihrer Unterhaltung gefolgt war. »Ich hoffe, daß Jeroen seinen Stoff schneller beherrscht.« Sie schaute sich kurz um und warf ihnen ein schiefes Grinsen zu.

»Ganz schön vorwitzig, die Kleine«, sagte Erik, der rot wurde. »Ja, wirklich, ganz schön vorwitzig!«

»Ansehen geht meistens auch mit Witz einher«, sagte Herberta vor sich hin.

Erik schien das nicht verstanden zu haben. »Meine Geschwister arbeiten auf dem Land«, sagte er. »Ich bin der einzige, der zur Schule darf.«

Herberta sagte: »Du bist der einzige, auf den sie verzichten können, meinst du wohl. Kein gutes Zeichen, würde ich sagen.«

»Vater möchte gern, daß ich Priester werde.«

»Die beste Art, rasch zu Reichtum zu gelangen«, meinte [43] Herberta. »Klug von ihm.« Sie zeigte vor sich. »Da ist das Galgenfeld.«

Ein Bauernkarren, von einer einzelnen, heftig schwitzenden Brabanter-Mähre gezogen, holperte auf dem unebenen Kopfsteinpflaster mit lautem Getöse an ihnen vorüber. Der Mann und die Frau, die zusammengeduckt auf dem Bock kauerten, schenkten den drei Kindern keinerlei Beachtung. Der Mann ließ eine kurze Peitsche knallen. Allem Anschein nach wollten sie so schnell wie möglich an dem unheilvollen Ort vorbei. Das Pferd schreckte unter der Peitsche auf und schnaubte kurz, ehe es in eine schnellere Gangart verfiel.

»Ich habe mal gesehen, daß sie sich in die Hose machen, wenn sich die Schlinge um ihren Hals spannt«, sagte Erik kurz darauf. Die Hände in die Seite gestemmt, betrachtete er den von drei Pfosten gestützten Galgen. Zwischen den Pfosten waren tiefe Furchen von dem zweirädrigen Pferdekarren, mit dem die Verurteilten an den Ort des Geschehens gefahren wurden. Im Boden staken ein halbes Dutzend Stangen, auf die man die Köpfe von Menschen gespießt hatte, welche in der Stadt hingerichtet worden waren. Jetzt waren die Stangen leer. Ihr oberes Ende war schwarz vom daran klebenden Blut.

Schweigend ließ Jeroen den Blick umherwandern. Er war froh über das Licht und die Wärme der gleißenden Sonne, die diesem Ort etwas von seiner unangenehmen Atmosphäre nahmen. Für kein Gold der Welt würde ich bei Nacht und Nebel hier sein wollen, dachte er, und trotz der Hitze fröstelte es ihn dabei. Selbst jetzt, bei hellichtem Tag, konnte man, wenn man genau hinhörte, im Rauschen des Windes vage das Wehklagen der Verdammten hören.

[44] Er erschrak über die Stimme Herbertas, die scheinbar unbeeindruckt rief: »Hier ist einer!« Sie stand an einem kreisförmigen Rund, wo das Gras gelb und zu Boden gedrückt war. »Das soll dann wohl ein Hexenring sein«, sagte sie, als Jeroen und Erik näher gekommen waren und ehrfürchtig auf das Rund blickten. »Wenn ihr mich fragt, hat hier ganz einfach ein Tier geschlafen.« Sie sah sich suchend um. »Seht mal, da ist noch einer.« Sie gingen zu der anderen Stelle hinüber, wo das Gras nun wiederum höher stand als rundum. »Die Inquisitoren wissen auch nicht, was sie wollen«, sagte Herberta. »Ein Rund, in dem das Gras nicht mehr wachsen will, ist angeblich ein Hexenring, weil die Hexen dort im Mondschein getanzt haben. Aber ein Rund, in dem das Gras nun gerade höher wächst, ist, sagen sie, auch einer. Wißt ihr, was ich denke? Daß hier ein Kuhfladen gelegen hat und das Gras deswegen besser gewachsen ist.«

Erik sah sich beunruhigt um, als fürchte er, beobachtet zu werden. »Ich weiß nicht, ob man so reden sollte, an einem Ort wie diesem.«

»Man darf sagen, was man will«, meinte Herberta. »Vorausgesetzt, man achtet darauf, daß es keiner hört.«

»Aber an diesem Ort…«

»So ein großer Kerl und schon genauso ein Hasenfuß wie alle anderen!«

»Man merkt, daß du nicht zur Schule gehst!« sagte Erik beleidigt.

»Was hat denn das nun wieder damit zu tun?«

»Wenn du etwas gelernt hättest, so wie ich, dann wüßtest du, daß vor nicht einmal fünf Jahren ein großer Prozeß gegen eine ganze Hexenbande geführt worden ist. Waldenser [45] hießen diese Leute. Bis nach Flandern hinein hatten sie Anhänger. Sie beteten den Teufel an…«, Erik bekreuzigte sich rasch, »…und sie flogen nach Deutschland zum Hexensabbat, um dort Zauberei zu betreiben. Sie begingen obszöne Handlungen mit einem schwarzen Bock und kleinen Kindern, und sie opferten Neugeborene…«

»Wer erzählt denn so etwas?«

»Das kann man Wort für Wort nachlesen. Dutzende wurden zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt, doch selbst als sie schon brannten, sprachen sie noch die gotteslästerlichsten Verfluchungen aus. In Doornik hat es nach so einer Hinrichtung tagelang Kröten und Nattern geregnet. Und diejenigen, welche die Feuer entzündet hatten, bekamen am ganzen Körper unheilbare Eiterbeulen und Geschwüre. Hunderte wurden krank, und in ihren Kopfkissen fand man krause Federn.«

»Hä?« machte Herberta.

»Ja, das ist doch ein eindeutiges Zeichen dafür, daß der Kranke verhext ist!«

»Ach, du liebes bißchen! Ich hab mein Kopfkissen eigenhändig mit Federn gefüllt, und es war so gut wie keine darunter, die nicht kraus war! Das hat etwas damit zu tun, von welchem Vogel sie stammen!«

»Willst du dich da etwa besser auskennen als Philipp der Gute? Er ist in Brüssel höchstpersönlich dazwischengetreten, um den Prozessen und Hinrichtungen ein Ende zu machen, sonst wäre noch die gesamte Region von den Verfluchungen der Hexen in Mitleidenschaft gezogen worden.«

»Und das lernt ihr also in der Schule? Da bin ich aber froh, daß ich meine Zeit nicht dort vergeuden muß!«

[46] Anklagend sagte Erik: »Du bist eine Ungläubige! Eine Heidin! Eine Ketzerin wohl gar!«

»Sag doch so etwas nicht!« flehte Jeroen unglücklich. Genau wie zuvor Erik ließ er den Blick beunruhigt über die Wiese schweifen, wo außer ihnen weit und breit keine Menschenseele war. Doch in seiner Einbildung hörte er das begierige Knurren unsichtbarer Dämonen und Elfen, die sich in der Hoffnung, er werde so schwer sündigen, daß er der ewigen Verdammnis anheimfiel, die Lippen leckend um ihn drängten.

»Wenn deine Schwester so weitermacht mit dem gotteslästerlichen Gerede, erwartet sie noch ein schreckliches Los!« sagte Erik.

»Und wenn alle so wären wie du, erwartete uns allesamt ein schreckliches Los!« konterte Herberta. »Welch ein Graus, in den Himmel zu kommen, und der ist dann nur mit solchen gräßlich langweiligen Leuten bevölkert!«

»Ich glaube, ich spreche lieber nicht mehr mit dir«, sagte Erik. »Du bist gefährlich, weißt du?«

»Das dürfte stimmen, ich hab nämlich große Zähne und scharfe Nägel.« Herberta knurrte und zeigte Erik die zur Klaue gekrümmte Hand.

Der junge Bursche wich erschrocken zurück. »Ich habe eine Zeichnung von einer Hexe gesehen, die genauso aussah!«

»Ach, scher dich doch zum Teufel!« sagte Herberta irritiert und kehrte ihm den Rücken zu.

»Ich bleibe nicht eine Sekunde länger hier«, sagte Erik, der jetzt aufgebracht klang. »Ich gehe nach Hause!«

»Tu das«, antwortete Herberta, ohne ihn noch eines [47] Blickes zu würdigen. »Da bist du bestimmt besser aufgehoben.«

Unglücklich blickte Jeroen Erik nach, der dezidiert von dannen zog, ohne sich noch einmal umzusehen. Er hatte ein banges Vorgefühl.

»Ja, ja«, sagte Herberta mit Ungeduld in der Stimme. »Ich weiß schon, du magst keinen Streit. Aber solche Hanswürste wie dein Freund da treiben mich zur Weißglut. Hättest du nicht einen Geeigneteren mitbringen können?«

Beklommen sagte Jeroen: »Jetzt müssen wir den ganzen Weg allein zurück.«

»Den ganzen Weg? Hier kann uns die Torwache ja fast noch sehen, und Strauchdiebe wagen sich nicht so nah an die Stadtmauern heran. Außerdem: Erik hat doch selbst gesagt, daß ich gefährlich bin, oder?« Sie nahm Jeroen bei der Hand. »Komm, ich habe genug gesehen. Laß uns nach Hause gehen.«

»Warum wolltest du dir das hier denn nun unbedingt ansehen?«

»Bruder de la Roche hatte mich neugierig gemacht. Und das wird ja wohl noch erlaubt sein, oder?«

Darauf hatte Jeroen keine Antwort, und so zuckte er nur die Achseln. Hand in Hand gingen sie zurück.

Im Gegensatz zu Erik sah sich Jeroen hin und wieder nach dem Galgenfeld um. Dort rührte sich jedoch nichts, der Weg hinter ihnen war leer und das Gelände verlassen. Bis auf ein Mal. Da standen anstelle des einen plötzlich drei Galgen dort, und am ganzen Horizont brannte es lichterloh. Orangerote Flammen schlugen tosend zum Himmel empor, der pechschwarz war vom Rauch, und gigantische [48] Fische, von Kobolden geritten, segelten mit grazilen Bewegungen von Flossen und Schwanz am Firmament dahin.

Jeroen blieb so abrupt stehen, daß Herberta, die immer noch seine Hand hielt, beinahe das Gleichgewicht verlor. »Was ist denn jetzt wieder los?« fragte sie erschrocken.

Jeroen hob die andere Hand, um es ihr zu zeigen, doch die Vision war bereits verschwunden. Der Weg und das Galgenfeld von Hintham lagen wieder genauso leer und flimmernd da wie zuvor. »Ich dachte, ich hätte etwas gesehen; Feuer… Flammen…« Jeroen schaute unglücklich zu seiner Schwester auf. »Jetzt ist es fort«, sagte er ein wenig einfältig.

Herberta nickte. »Es gibt solche Orte, an denen einem manchmal seltsame Gedanken kommen«, räumte sie ein. »Als hätte man Wachträume…«

Sie gingen weiter.

Nicht ein einziges Mal sah Jeroen sich nun noch um, er hatte nicht mehr den Mut dazu.

[49] 3

Als Jeroen aus der Lateinschule in der Kerkstraat heimging, kam er auf dem Platz bei ihrem Haus am Wochenmarkt vorüber. Die Händler verkündeten den Bürgern und Pachtbauern, die auf der Suche nach wohlfeilen Angeboten zwischen den schnurgeraden Reihen der Stände flanierten, in höchsten Tönen die Güte ihrer Waren. Manche riefen derart laut und schrill, daß ihre Stimmen von den Häuserfassaden widerhallten.

Ein wenig abseits, umringt von einer Schar Interessierter, stand die Bude eines Zahnziehers. Sie war mit auf Schnüren gereihten Zähnen verziert. Der Mann war offensichtlich gutsituiert, denn er hatte einen Gehilfen, welcher den Patienten auf einem Stuhl festband, während er selbst seinen Zuschauern in hochtrabendem Ton erläuterte, wie er sie im Handumdrehen von ihren höllischen Schmerzen erlösen könne. Dabei wedelte er demonstrativ mit der Zange.

Jeroen blieb in einiger Entfernung stehen und sah ein Weilchen zu. Das Schauspiel faszinierte ihn, aber er begab sich nicht gern unter allzu viele Menschen. Wenn er in eine größere Menschenmenge geriet, war ihm immer, als litte er an den gleichen Beschwerden wie seine Schwester Katherijn. Es schnürte ihm die Luft ab, und er glaubte, ersticken zu müssen. Goos zufolge lag das daran, daß Jeroen fürchtete [50] zertreten zu werden, klein, wie er war. »Zertreten wie ein Stück Hundekot«, hatte Goossen es ausgedrückt.

Mit einem Mal fiel Jeroen seine Stiefmutter ins Auge. Man half ihr gerade das wacklige Treppchen zur Bude des Zahnziehers hinauf, wo sie sich auf den Stuhl plumpsen ließ. Sie gab dem Mann ein Geldstück, das er mit galanter Verbeugung entgegennahm, und der eifrige Gehilfe beeilte sich mit für die Zuschauer übertriebenen Gebärden, ihre Handgelenke an den Armlehnen festzugurten.

Unweigerlich trat Jeroen näher. Vielleicht hat Mechteld ja schon sehr lange Zahnschmerzen, dachte er. Das würde ihre Griesgrämigkeit erklären. Vielleicht änderte sie sich ja, wenn der schmerzende Zahn heraus war.