12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein fesselnder historischer Roman, der das Leben und die Zeit des genialen Künstlers Leonardo da Vinci lebendig macht. Er umfasst seine Kindheit, die Lehrjahre in Florenz, seine Arbeiten für die größten Fürsten seiner Zeit wie die Medici und Borgia und seinen Lebensabend bei Amboise an der Loire, beschirmt von Franz I. von Frankreich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 598

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

John Vermeulen

Der Maler des Verborgenen

Roman über Leonardo da Vinci

Aus dem Niederländischen übersetzt und überarbeitet von Hanni Ehlers

Die Originalausgabe

erschien 2009 bei Kramat, Westerlo,

unter dem Titel ›Het genie in de rattenval.

Roman over het leven en werk

van Leonardo da Vinci‹

Copyright © 2009 by John Vermeulen

Die deutsche Erstausgabe erschien

2011 im Diogenes Verlag

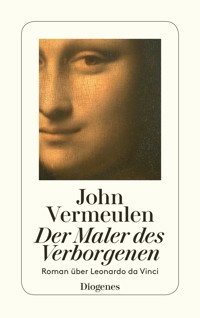

Umschlagillustration: Leonardo da Vinci,

›Mona Lisa‹, 1503-1506 (Ausschnitt)

Foto: Copyright © Peter Willi – ARTOTHEK

Alle deutschen Rechte vorbehalten

Copyright © 2012

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 24176 1 (1. Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60164 0

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Vorwort

Bis zum heutigen Tag forschen Kunstexperten und solche, die sich dafür halten, ja sogar ernsthafte Historiker nach verborgenen Bedeutungen im Werk Leonardo da Vincis, und Romanautoren machen gerne von diesem geheimnisumwitterten Stoff Gebrauch. Nicht von ungefähr hat jüngst der »Da Vinci Code« einen gewaltigen Kassenerfolg erzielt.

Natürlich war Leonardo nicht irgendwer. Man kann ihn zweifellos nicht nur als Künstler, sondern auch – oder vielleicht sogar vor allem – als Wissenschaftler und Techniker genial nennen. Lebte er heute, hätte er wahrscheinlich den Stellenwert eines Einstein oder eines Hawking. Viele seiner erstaunlichen Erfindungen waren ihrer Zeit voraus und ließen sich nur deshalb nicht verwirklichen, weil das technische Umfeld im ausgehenden fünfzehnten und beginnenden sechzehnten Jahrhundert bei weitem noch nicht reif dafür war. Eine besondere Obsession Leonardos war zum Beispiel die Kunst des Fliegens. Er entwarf die verschiedensten »Flugmaschinen« bis hin zu einem Helikopter und soll sogar einige davon gebaut haben. Ob er je eine tatsächlich ausprobiert hat, ist unter Historikern freilich strittig. Manche halten es für denkbar – Leonardo soll damit einen Berg hinuntergesegelt sein –, andere tun es als frei erfunden ab.

[6] Weil er sich darüber im Klaren war, dass man mit so einem Flugkörper durchaus eine Bruchlandung machen konnte, tüftelte Leonardo auch eine Art Fallschirm aus. Man hat ihn unlängst nachgebaut und ausprobiert, und er funktionierte tatsächlich. Ferner scheint Leonardo so etwas wie einen automatischen Menschen entwickelt zu haben, den allerersten Roboter der Geschichte. Für das Theater konzipierte er raffinierte bewegliche Kulissen. Er entwarf Brücken und Schleusen und Pumpen, wie sie zum Beispiel noch heute rund um Antwerpen dazu dienen, die E17 trockenzulegen. Einen Panzerwagen hat er sich ausgedacht und eine Metalllegierung für Achslager, die das Schmieren überflüssig machte.

Revolutionäre Erfindungen zuhauf, und als wäre das nicht schon genug, war Leonardo, ohne je eine dahingehende Ausbildung gemacht zu haben, Mathematiker und Anatom. Aufgrund seiner Leichensektionen barg der menschliche Körper für ihn wahrscheinlich weniger Geheimnisse als für so manchen Mediziner seiner Zeit.

Das faszinierendste künstlerische Werk Leonardo da Vincis dürfte nach wie vor seine Mona Lisa sein, von ihm selbst wohl seinerzeit La Gioconda tituliert. Über die Identität dieser Lisa und ihr rätselhaftes Lächeln haben sich schon unzählige seriöse und weniger seriöse Experten den Kopf zerbrochen. Im vorliegenden Buch werden Sie nun endlich mehr darüber erfahren, denn die Diskussionen und Kontroversen in der Welt der »Spezialisten« kommen dem Romanschreiber, der sich die interessantesten Möglichkeiten herauspicken kann, natürlich sehr gelegen.

Wie in allen meinen historischen Romanen ist es mir [7] jedoch vor allem darum gegangen, das Wesen des Menschen Leonardo da Vinci zu ergründen, mir vorzustellen, wie er war und wie er redete und agierte, wie er zu seiner Zeit, in der das sicherlich nicht leicht war, mit seiner Homosexualität umging und auch mit seiner Einsamkeit, nachdem er als uneheliches Kind von seiner Mutter verstoßen worden war. Ich habe mir ausgemalt, wie wohl sein Umgang mit seinen weiblichen Modellen ausgesehen hat, zumal er ja ein sehr attraktiver Mann gewesen sein soll, und wie es bei seinen Aufenthalten an verschiedenen Herrscherhöfen zugegangen sein könnte.

Bei alledem habe ich natürlich immer die bekannten Daten und Fakten berücksichtigt, denn wie Leonardo da Vinci gesagt haben könnte: Auch die schlichte Wahrheit muss nicht langweilig sein.

John Vermeulen, Mai 2009

[9] 1

Es hatte morgens sachte geregnet, willkommener Niederschlag für die reiche Vegetation in der Umgebung von Vinci. Aber nun stachen die ersten Sonnenstrahlen durch eine tiefblaue Wolkenlücke. Vom Hof, ja sogar von der Fassade des aus dem örtlichen gelbgrauen Stein erbauten Pächterhauses stieg feiner Dampf auf. Die feuchte Luft duftete stark nach Lavendel und Minze.

Caterina schob den Holzwagen mit ihrem Jungen in die Sonne hinaus und schloss die Haustür hinter sich. Seit Leonardo wenige Wochen alt war, hatte sie es sich angewöhnt, regelmäßig einen langen Spaziergang mit ihm zu machen. Immer stieg sie die nächstgelegene Anhöhe hinauf, um dort den kleinen Leonardo auf den Arm zu nehmen und mit ihm auf den bunten Flickenteppich der Ländereien und der unerschlossenen, waldreichen Abschnitte in der Umgebung von Vinci hinabzuschauen. Am liebsten tat sie das, wenn es wie heute geregnet hatte, weil die aufgefrischte Luft dann geradezu betäubend nach Bäumen, Blumen und Kräutern duftete. Und die Sonnenstrahlen, die durch die aufreißenden Wolken blitzten, ließen die ohnehin schon bezaubernde Landschaft erstrahlen, als hätte ein großer Meister sie für eine biblische Szene gemalt. Man erwartet fast, dass jeden Moment der liebe Gott, von Engeln umringt, auf einer [10] Wolke vom Himmel herabgeschwebt kommt, um diese herrliche Landschaft zu segnen, dachte Caterina, der es nicht an Einbildungskraft fehlte.

Sinnierend ließ sie den Blick von den vielen Esskastanien und Pinien über die Olivenhaine mit den von Bäumen beschatteten Pächterhäusern und die tiefer gelegenen schmalen Weinberge zu dem etwas unordentlichen Städtchen wandern, das weiter unten auf einem Plateau inmitten der Hügel lag. Dort, zwischen den knospenden Feigenbäumen und den blühenden Ringelblumen, wohnte Notar Ser Piero da Vinci, der Vater ihres Kindes. Sein Haus war aus dieser Entfernung gerade nicht mehr zu erkennen.

»Dein Vater hat mir einst versprochen, mich zu heiraten«, sagte Caterina zu ihrem Söhnchen, das sie mit großen Augen ansah.

Leonardo war im Allgemeinen ein fröhliches Kind, aber es gab auch Phasen, in denen er ungewöhnlich ernst, ja fast schwermütig war. Oft saß er reglos da und beobachtete die Menschen, die Tiere und das Geschehen um sich herum. Dabei schien es manchmal, als habe er Einblick in Dinge, die den Erwachsenen entgingen – ein Eindruck, der mit seinen selbst für einen Südländer ungewöhnlich dunklen Augen zu tun haben mochte.

»Aber nun hat er die fünfzehnjährige Albiera mir vorgezogen«, fuhr Caterina fort. Es klang nicht einmal bitter. »Bin ich ihm mit meinen fünfundzwanzig zu alt? Oder stört ihn vielleicht, dass ich aus einfachem Hause stamme? Ja, das wird es wohl sein. Ser Piero ist ein vermögender Mann, und als Notar möchte er gewiss keinen Vertrag zu seinen Ungunsten schließen.« Sie strich Leonardo über den Kopf. [11] »Aber immerhin hat er eine andere Heirat für mich arrangiert, mit einem starken Mann, der sogar jünger ist als ich. Antonio heißt er. Er wird Accattabriga genannt, weil er Soldat war und dabei viel Mut bewiesen hat. Wir werden bald getraut. Es gibt nur ein Problem…« Caterina hielt kurz inne und verlagerte Leonardos Gewicht auf ihrem Arm. Mit veränderter Stimme fuhr sie fort: »Antonio reißt sich nicht darum, das Kind eines anderen bei sich aufzunehmen…« Als Leonardo sie ansah, wich sie seinem Blick aus, als schäme sie sich. »Es wird für ihn als Landarbeitersohn schon schwer genug sein, das Brot für unsere eigenen Kinder zu verdienen, sagt er. Und damit hat er wohl recht. Aber…« Caterina brach erneut ab, um dann in rebellischem Ton hervorzustoßen: »Ich will dich nicht einfach hergeben, auch wenn Ser Piero dich in seine Obhut nehmen möchte. Seiner jungen Frau scheint das wohl nichts auszumachen.« Sie seufzte, ein zittriges Seufzen, als sei sie kurz davor, in Tränen auszubrechen. »Aber Piero hat keinen schlechten Charakter, und ich bin mir sicher, dass er dir ein guter Vater sein kann. Außerdem ist er nicht unvermögend, wie ich schon sagte…«

Sie dachte an Leonardos Taufe am Weißen Sonntag, einen Tag nach seiner Geburt. Sie hatte in der Gemeindekirche von Vinci, der Santa Croce, stattgefunden. Obwohl Leonardo kein eheliches Kind von ihm war, hatte Ser Piero viele Bekannte zur Taufe eingeladen, und im Anschluss hatte es ein Fest gegeben. Ser Piero war unverkennbar stolz auf seinen Sohn, Bastard hin oder her.

»Du wirst bestimmt noch Geschwisterchen bekommen«, sagte Caterina geistesabwesend.

[12] Die hätte er auch bekommen, wenn Piero zu seinem Wort gestanden hätte, dachte sie, und jetzt war die Bitterkeit doch da. Dass sie sehr fruchtbar war, hatte sie bereits bewiesen. Ganze drei Mal hatte sie mit Piero das Bett geteilt, da war sie schon schwanger gewesen. Sie hatte sich zunächst Sorgen gemacht, wie Piero wohl darauf reagieren würde, aber er hatte nichts als Zufriedenheit über dieses Geschenk Gottes empfunden, wie er es genannt hatte.

Caterina schaute Leonardo forschend an. »Manchmal frage ich mich, wie viel du von all dem, was ich dir erzähle, wohl begreifst. Gar nichts, müsste die Antwort lauten. Aber irgendwie habe ich oft das Gefühl, dass dir kein Wort entgeht.«

Vielleicht können kleine Kinder ja begreifen, ohne die Worte zu verstehen, dachte sie. Sie versuchte sich zu erinnern, wie das in ihrer eigenen frühen Kindheit gewesen war, doch es gelang ihr nicht. Sie hatte nur vage Erinnerungen, und die hatten mit Kleidern zu tun. Ihre Mutter hatte im Winter, wenn nicht draußen auf dem Feld gearbeitet werden konnte, für ihre Familie und die gesamte Umgebung Kleider genäht – nicht nur zum Broterwerb, sondern auch zum Zeitvertreib. Sie war darin sehr versiert gewesen. In Caterinas Erinnerung hatte ihre Mutter immer ein Stück Stoff und Nadel und Faden in den emsigen Händen gehalten.

»Wenn deine Großmutter noch lebte, hätte sie dir jetzt etwas zum Anziehen nähen können. Ich kann das längst nicht so gut«, sagte sie.

Das Kind sah seine Mutter noch eine Weile abwartend an, doch als sie nichts mehr sagte, wanderte sein Blick zu den entfernten Hügeln hinüber. Sie schienen ihm interessanter zu sein als das Städtchen im Tal.

[13] Leonardo wurde Caterina allmählich zu schwer, und sie setzte ihn wieder in den Wagen. Er ließ es geschehen, ohne den Blick von den Hügeln zu wenden. Er lehnte sich sogar ein wenig zur Seite, um an seiner Mutter vorbeischauen zu können.

Als Caterina sich wieder aufrichtete, bemerkte sie, was ihn so in Bann zog. Ein Stück weiter weg, etwas unterhalb der Hügelspitze, auf der sie sich befanden, kreiste ein Raubvogel wachsam in der feuchten Morgenluft und spähte nach Beute. Caterina wusste, dass es ein Milan war. Sie schaute sich gern Vögel an und kannte auch einige Arten. Den Milan mit seinem schimmernden rötlich-grauen Gefieder, seinem prächtigen gegabelten Schwanz und seinem durchdringenden Blick fand sie besonders schön.

Mit einem Mal änderte der Vogel seine Flugbahn und kam auf Caterina und Leonardo zu. Einige Sekunden lang kreiste er direkt über ihnen, dann legte er die Flügel an und stieß pfeilgerade herab. Erst im letzten Moment breitete er die Schwingen wieder aus und landete auf der Stange von Leonardos Wagen. Es war ein besonders imposantes Exemplar, nahezu einen braccio groß. Der Milan schwankte kurz, als suche er sein Gleichgewicht, und starrte dann das Kind an.

Caterina war erschrocken über das ungewöhnliche Verhalten des Vogels, das einen Moment lang wie ein Angriff ausgesehen hatte. Doch er schien nichts Böses im Sinn zu haben. Er saß einfach nur da, als wolle er ein wenig verschnaufen. Vielleicht war es ja ein zahmer Vogel, der irgendwo entflogen war.

Wie hypnotisiert erwiderte Leonardo den intensiven Blick des Milans. Dabei gab er aufgewühlte Laute von sich, als [14] wolle er gleich weinen. Aber seine Neugierde war offenbar größer als seine Angst, er wurde still und streckte zögernd die Hand nach dem Vogel aus. Als er ihn so nicht erreichen konnte, versuchte er näher zu ihm hinzurutschen. Der Milan zog den Kopf zwischen die Schultern und tänzelte nervös auf der Stange des Wagens, die Augen argwöhnisch auf die ausgestreckte Hand des Kindes gerichtet.

Gerade als Caterina eingreifen wollte, weil sie fürchtete, der Vogel würde nach Leonardo hacken, breitete der Milan die Schwingen aus, streifte mit der linken Flügelspitze die Wange des Kindes und erhob sich mit mächtigen Schlägen in die Lüfte. Dann drehte er ab und verschwand, immer schneller werdend, mit einem kläglichen Schrei hinter einer Reihe Esskastanien.

Besorgt beugte Caterina sich über das Kind. »Er hat dir doch nicht weh getan?«

Leonardo schien sie gar nicht zu hören, sondern starrte nur dorthin, wo der Milan verschwunden war.

Caterina folgte seinem Blick. »Ich frage mich, was in den Vogel gefahren war. So etwas habe ich noch nie erlebt.«

Leonardo reagierte nicht darauf. Das faszinierende Bild von dem großen Vogel, der so elegant auf seinem Wagen gelandet war und sich dann wieder in die Lüfte geschwungen hatte, sollte sich ihm für immer einprägen.

[15] 2

Leonardo saß auf einem Hocker in der Scheune und schaute gebannt auf die emsigen Hände der drei Frauen, die hier Weidenkörbe flochten. Die flinken, routinierten Bewegungen ihrer Finger hatten wirklich etwas Hypnotisierendes. Wenn man lange genug darauf blickte, schien es, als hätten die Hände ein Eigenleben.

»Was kritzelst du denn da wieder?«

Leonardo wurde von der tiefen, fast männlichen Stimme Bertolias aufgeschreckt. Bertolia war die Dienstmagd von Ser Piero, aber sie dirigierte praktisch den gesamten Haushalt. Ser Piero wurde vollauf von seinem Notariat beansprucht, und Leonardos Stiefmutter Albiera zeigte keinerlei Ambitionen, für irgendetwas Verantwortung zu übernehmen. So war es ihr nur recht, dass Bertolia ihr einiges abnahm, und es störte sie nicht, dass die Magd sich auch um Leonardos Erziehung kümmerte.

Leonardo senkte den Blick beinahe schuldbewusst auf das Blatt Papier und den Kohlestift, die auf seinem Schoß lagen. »Ich habe Geschichten geschrieben.«

»Geschichten? Wozu soll das gut sein?«

»Ach… nur so.«

Bertolia stemmte die Hände in die Seiten. Sie war klein, aber kräftig gebaut und erinnerte Leonardo ein wenig an [16] eine Kopfweide. Sie trug immer bodenlange Röcke, die sie hochstecken musste, um bei der Arbeit nicht darüber zu stolpern. »Musst du heute nicht in die Schule?«

Leonardo schüttelte den Kopf. »Es sind Ferien. Wegen der Olivenernte.«

»Ach ja. Und wovon handeln deine Geschichten denn so?«

Leonardo hielt den Blick starr auf seine Notizen geheftet. Er hasste solche Fragen. Was immer er auch darauf erwiderte, es führte meist nur zu weiteren Fragen und oft auch hämischen Bemerkungen. Unwillig sagte er: »Von Dingen, die ich sehe, Gedanken und dergleichen.«

»Und was soll ich mir darunter vorstellen?« Bertolia schnappte sich Leonardos Aufzeichnungen und betrachtete sie argwöhnisch, obwohl sie gar nicht lesen konnte. »Das sind doch wohl keine Schimpfwörter, oder?«

Er schüttelte entrüstet den Kopf. »Da geht es um eine schlafende Katze, eine Drossel, die rote Beeren frisst, einen Bock und eine Ziege, einen Milan, der mit einem Kind in einem Wagen spricht…«

»Und daraus machst du Geschichten?«

Leonardo nickte nur.

Bertolias Neugierde schien wider Willen geweckt. »Lies mir mal was vor!«

Sie gab Leonardo das Geschriebene zurück. Obwohl er noch sehr jung war, konnte er manchmal ungemein witzige Bemerkungen machen, das war ihr schon aufgefallen. Er war intelligent und nicht auf den Mund gefallen und konnte mit seinen verrückten Einfällen eine ganze Gesellschaft zum Lachen bringen.

Leonardo zögerte. Seine Beziehung zu Bertolia gründete [17] auf praktischen Notwendigkeiten. Sie sorgte dafür, dass er zu essen und zu trinken bekam, und sie wusch ihm den Sand und den Schmutz aus den Wunden, wenn er sich die Knie aufgeschlagen hatte. Er half ihr manchmal bei alltäglichen kleinen Arbeiten oder begleitete sie auf den Markt, um die Einkäufe zu tragen. Falls er sich nicht mehr rechtzeitig verdrücken konnte, denn Leonardo war eher faul. Was körperliche Aktivitäten betraf jedenfalls, denn sein Geist war fortwährend in Bewegung, sogar nachts in seinen Träumen.

»Na los, Junge, ich habe noch zu arbeiten!«

»Wer große Sprünge machen kann, muss kein Bock sein.«

Unsicher schaute Leonardo vom Blatt auf.

Bertolia grinste breit. »Das ist gut«, räumte sie ein. »Hast du noch so was?«

»Wer den Stier bei den Hörnern packt, darf nicht davon ablassen.«

»Das kann man wohl sagen«, sagte die Magd ernst. »Noch was?«

»Hohe Bäume fangen viel Wind, was sie aber damit machen, weiß niemand.«

Bertolia runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht, was daran witzig sein soll. Was soll denn ein Baum mit dem Wind anstellen?«

»Wieso fängt er ihn dann?«

»Du hältst mich zum Narren«, sagte die Magd vorwurfsvoll.

Leonardo seufzte demonstrativ und schaute wieder auf seine Notizen. »Es heißt immer, dass einem Hund die Flöhe fehlen würden, aber woher will man das wissen? Hat je einer den Hund gefragt?«

[18] »Keine Ahnung«, sagte Bertolia. »Wenn du genug geträumt hast, kannst du in die Küche kommen und mir helfen.« Sie drehte sich abrupt um und schlurfte davon.

Leonardo schaute der Magd nicht nach, sondern griff zu seinem Stift und schrieb: »Streiten sich zwei Hunde um einen Knochen, gibt ihr Herr ihnen nicht genug zu fressen…«

Die Küche hatte er sofort wieder vergessen.

Die Oliven wurden von Oktober bis Dezember mit Stangen aus Schilfrohr, das reichlich am Fluss wuchs, von den Bäumen geschlagen. Die Nachbarn halfen, die Früchte in große Körbe zu sammeln und zum Molino della Doccia, der Ölmühle vor den Toren der Stadt, zu tragen. Das dort mittels Mühlsteinen und Pressen gewonnene Öl fand vielerlei Verwendung, vor allem in der Küche, aber auch als Schmiermittel, als Lampenöl oder für medizinische Zwecke.

Wenn Leonardo nicht in die Schule musste, hielt er sich gern in der Ölmühle auf, ungeachtet der streng riechenden, feuchten Luft und des gefährlich rutschigen Bodens dort. Er war fasziniert von den Pressen, die mit dem Wasser des Flusses angetrieben wurden, und fertigte detaillierte Zeichnungen davon an. Solange er nicht im Weg war, nahm niemand an dem elfjährigen Knaben Anstoß. Und Leonardo war nicht im Weg, denn er hatte gelernt, sich mehr oder weniger unsichtbar zu machen. So konnte er Menschen und Dinge beobachten, ohne dass man es bemerkte. Nicht nur Menschen und Dingen galt im Übrigen seine Aufmerksamkeit, sondern oft auch Tieren. Pferden und Hunden und vor allem Vögeln. Freilebenden Vögeln, denn im Käfig taten sie ihm nur leid. Im Käfig konnten sie nicht fliegen, und gerade [19] das machte ja die Besonderheit der Vögel aus. Sie einzusperren war in seinen Augen ein Verbrechen. Er hatte schon einmal heimlich eine gefangene Amsel befreit. Seither saß jeden Morgen eine vor dem Fenster seines Zimmers und sang, und Leonardo redete sich gern ein, dass das seine Amsel war.

Einen besonderen Stellenwert hatten für ihn auch die Pferde. In Vinci hatte praktisch jeder einigermaßen gutsituierte Bürger eines im Stall. Ser Piero besaß sogar zwei, und Leonardo durfte auf dem kleineren davon reiten. Sein Onkel Francesco, der um einiges jüngere Bruder seines Vaters, hatte ihm beigebracht, wie man das Tier aufzäumte und die Steigbügel einstellte. Ein einziges Mal hatte er ihm in den Sattel geholfen und ihm einige simple Dinge erklärt, alles Weitere war Leonardo selbst überlassen gewesen. Und er hatte den Bogen erstaunlich schnell herausgehabt. Oft genug hatte er Reiter beobachtet, und da er ein geborener Autodidakt war, lernte er vieles einfach dadurch, dass er es anderen abguckte. So wusste er schon, bevor er zum ersten Mal selbst im Sattel saß, genau, welche Kommandos man dem Pferd mit den Beinen geben musste, damit es tat, was man wollte.

Was ihn an Pferden vor allem faszinierte, war ihre Kraft. Manchmal fuhr er mit der Hand über den Körper eines Tieres und folgte dem Verlauf seiner Muskeln. Er versuchte zu verstehen, wie sie die Beine des Tieres antrieben und woher jene große Kraft kommen mochte. Wenn er Pferde zeichnete, sahen sie aus, als wären sie aus Holz oder Metall, und erinnerten eher an mechanische Gebilde als an lebendige Wesen. Das war für ihn ein Mittel, sich den Gesamtmechanismus vor Augen zu führen. Und Mechanismen waren [20] besser zu verstehen als all die lebenden Wesen, die er in der weiten Umgebung Vincis beobachtete.

Leonardo streifte gern an den Ländereien mit ihren in der Sonne schimmernden Olivenbäumen vorüber, und noch lieber durch unkultiviertes und urwüchsiges Gebiet. Wenn man sich versteckt hielt und leise war, bekam man mit der nötigen Geduld die verschiedensten Vögel und andere Tiere zu sehen, die dem unaufmerksamen Wanderer entgingen. Ihre Namen und Beschreibungen versuchte er anschließend in der Bibliothek seines Vaters nachzuschlagen. Da er ein fabelhaftes Gedächtnis für Formen und Farben hatte, lernte er so mit der Zeit, Dutzende von Vogelarten zu bestimmen. Und immer wieder begeisterten ihn ihre kunstvollen Flugbewegungen.

»Ich wünschte, ich könnte fliegen«, sagte er einmal zu seinem Vater, als er ihn in seiner Kanzlei aufsuchte, nachdem er sich zuvor vergewissert hatte, dass gerade kein Mandant da war. Der Notar hatte ihm nämlich strikt verboten, ihn zu stören, wenn er einen Besucher hatte.

Ser Piero, der gerade etwas in einem dünnen Buch notierte, brummte nur vor sich hin, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen.

»Warum haben Menschen keine Flügel? Es wäre so schön und bequem, wenn man einfach von einem Ort zum anderen fliegen könnte. Auf dem Wind segeln wie der Milan…« Leonardo starrte auf den gesenkten Kopf seines Vaters. »Die Menschen sind doch so viel gescheiter als die Vögel, wieso können die Vögel da etwas so Bedeutsames, was wir nicht können?«

Jetzt schaute sein Vater auf. »Leonardo, Leonardo, was phantasierst du dir nur alles zurecht!«

[21] Da er beruflich stark eingespannt war, hatte Ser Piero gewöhnlich wenig Zeit für Leonardo, zumal er in seiner knapp bemessenen Freizeit lieber Wurfzabel spielte, als sich seiner Familie zu widmen. So schaute er Leonardo nun mit leichtem Erstaunen an. Der Junge wird erwachsen, stellte er fest, als hätte er ihn schon lange nicht mehr gesehen. Das heißt, gesehen schon, aber nicht wahrgenommen, sagte er sich, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Schließlich hatte er eine Frau und eine Magd, die für das Kind zuständig waren, und dann war da auch noch sein Bruder Francesco, der nicht viel mehr zu tun hatte, als sich mit Leonardo die Zeit zu vertreiben.

»Große Vögel sind schön, wenn sie fliegen«, sagte Leonardo. »Ganz besonders, wenn sie sich vom Wind tragen lassen, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Wenn ich das doch nur auch könnte…« Er starrte an seinem Vater vorbei auf die Bücher an der Wand, ohne sie wirklich zu sehen.

»Der Herrgott hat uns nicht zum Fliegen geschaffen«, entgegnete Ser Piero unwillig. Er beugte sich wieder über seine Arbeit.

»Aber Engel haben doch auch Flügel!«

»Engel sind unstofflich«, brummte Ser Piero. »Sie wiegen nichts. Menschen sind zu schwer, um von der Luft getragen zu werden.« Er hörte auf zu schreiben und blickte auf den Gänsekiel in seiner Hand. »So eine Feder, ja sogar ein ganzer Sack mit Federn wiegt fast nichts. Vergleich das mal mit dir selbst.«

»Aber große Vögel sind doch auch schwer!«

»Leonardo…« Ser Piero verlor hörbar die Geduld, der Junge hatte seine kostbare Zeit schon über Gebühr [22] beansprucht. »Tu mir einen Gefallen, und such dir jemand anders, mit dem du über Vögel diskutieren kannst. Francesco zum Beispiel, oder deinen Lehrer in der Schule.« Er sah seinen Sohn durchdringend an. »Wie geht es übrigens in der Schule?«

»Manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht«, antwortete Leonardo wahrheitsgetreu. Wenn er wollte, konnte er ein brillanter Schüler sein. Vor allem in Mathematik war er gut. Da konnte er Fragen stellen, die nicht einmal der Lehrer zu beantworten wusste. Doch allzu oft machte die Schule ihm keinen Spaß. Er musste dort Dinge lernen, die ihn nicht interessierten, und über das, was ihn brennend beschäftigte, erfuhr er wiederum viel zu wenig. Daher war der Unterricht im Klassenzimmer für ihn verlorene Zeit. Viel lieber streifte er über die Hügel und durch die Wälder rund um die Stadt. Was er sich dort an Wissen erwarb, ging weit über den Horizont seines Lehrers hinaus. Ohnehin hatte Leonardo keine sehr hohe Meinung von Schullehrern. In seinen Augen waren sie besserwisserisch und kleingeistig und behandelten ihre Schüler, als wären diese Idioten. Wenn sie sie nicht gar schlugen.

»Manchmal sehr schlecht?«

»Ich habe keine Lust, langweiliges Zeug zu lernen.«

»Alles Wissen ist nützlich, Leonardo. Auch wenn es dir langweilig erscheint.« Ser Piero klang vorwurfsvoll. »Oder möchtest du etwa Bauer werden?«

Leonardo zuckte die Achseln. »Vielleicht schon. Ich mag Tiere und die Früchte des Feldes.«

»Wenn du dir da nur keine falschen Vorstellungen machst. Das Bauernhandwerk ist hart und erfordert schwere [23] körperliche Arbeit. Und da ich den Eindruck habe, dass du dich nicht gern überanstrengst…« Ser Piero ließ den Satz in der Schwebe, doch der Vorwurf war unüberhörbar.

Notar will ich jedenfalls nicht werden, dachte Leonardo, sagte es aber nicht laut. Den lieben langen Tag in einer staubigen Schreibstube und die ganze Zeit die Nase in langweilige Dokumente stecken…

»Bist du in letzter Zeit noch einmal in Campo Zeppi gewesen?«

Leonardo zuckte zusammen, als fühle er sich ertappt. In Campo Zeppi wohnte seine leibliche Mutter. Er hatte sie, sobald er so weit laufen konnte, einige Male besucht. Caterinas Haushalt war immer größer geworden, weil Verwandte bei ihr und ihrem Mann eingezogen waren und sie selbst noch Kinder bekommen hatte. Aber Leonardo hatte sich in Campo Zeppi nicht willkommen gefühlt, und jetzt war er schon lange nicht mehr dort gewesen. Wozu auch? Er hatte damit leben gelernt, zwei Mütter und zwei Väter zu haben, die ihm allesamt wenig Interesse schenkten.

»Nein, Vater«, antwortete er. »Ich gehe nicht mehr so gern dorthin…« Eine weitere Erklärung gab er dazu nicht ab.

Ser Piero nickte, als könne er das verstehen. Er tauchte seine Feder in das große Tintenfass auf seinem Schreibtisch. »Jetzt geh, und tu etwas Sinnvolles.« Seine Feder begann über das Papier zu kratzen.

Leonardo ging in die Küche, bestrich einen Kanten Brot mit Schmalz und verließ kauend das Haus. Niemand schenkte ihm Beachtung.

Es war Herbst, aber die Toskana war in strahlendes Sonnenlicht getaucht. So war es nicht immer, mitunter gefielen [24] den Wettergöttern auch rauhe Streiche, aber dieser Tag war einer von denen, da man das Gefühl hatte, durch eine Landschaft zu laufen, die so wunderschön war, als hätte ein großer Meister sie gerade frisch gemalt.

Leonardo betrachtete die schöne Umgebung, in der er aufwuchs, nicht als selbstverständliche Kulisse, sondern war stets aufs Neue fasziniert von den üppig bewachsenen Hügeln, deren Farben sich im Zusammenspiel mit dem Himmel und seinen Wolkenformationen auf wundersame Weise immer wieder veränderten.

Er kam an einer Handvoll junger Kerle vorüber, die dabei waren, einen neuen Entwässerungsgraben zum etwas weiter entfernten Fluss anzulegen. Einer von ihnen warf einen Klumpen Erde nach Leonardo, und die anderen lachten, als er davonrannte. Leonardo hasste die derben Scherze der Landarbeiter, doch als er einmal seinem Ärger Luft gemacht und sie beschimpft hatte, hatten sie ihn gepackt und mit dem Kopf nach unten über eine tiefe Grube gehalten, so dass er wirklich fürchten musste, sie würden ihn lebendig begraben. Seither hielt er es für klüger, jeder Konfrontation mit diesen Leuten aus dem Weg zu gehen.

Als er außer Reichweite der Landarbeiter war, änderte er die Richtung. Er ging an den Vincio hinunter und folgte ihm zwischen hoch aufragendem Schilf und vielen Weiden, aus deren langen, biegsamen Ruten er die Frauen an diesem Morgen Körbe hatte flechten sehen, gen Süden.

Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als Leonardo das Ziel seiner Wanderung erreichte, eine breite, nicht sehr tiefe Felsengrotte an der Innenseite einer Flussbiegung, mit dem Eingang zum Wasser und völlig versteckt im Grünen. [25] Er war vor einigen Monaten zufällig darauf gestoßen und kam seitdem oft hierher, weil er hier noch nie von jemandem gestört worden war. Es schien, als habe noch kein anderer dieses verschwiegene Fleckchen entdeckt. Es hausten auch keine Tiere in der Grotte, nicht einmal Fledermäuse. Diesmal aber sah Leonardo frische Fußspuren im feuchten Boden, Spuren, die zum Eingang führten.

Er blieb stehen, unschlüssig, ob er weitergehen sollte. Er war zwar an sich nicht ängstlich, doch man hatte ihm von klein auf eingeschärft, dass immer Vorsicht geboten sei, da Kindern schon mal einfach zum Spaß der Hals umgedreht werde. Also spitzte er angestrengt die Ohren, konnte aber außer dem Zirpen einer einsamen Grille und dem sanften Plätschern des Vincio nichts hören, nicht einmal einen Vogel.

Schließlich siegte die Neugierde über die Beunruhigung, und Leonardo schlich sich lautlos an den Eingang der Grotte heran, gerade so weit, dass er hineinspähen konnte. Im einfallenden Licht sah er sogleich eine Gestalt auf dem Boden hocken. Als er nach einigen Sekunden ausgemacht hatte, dass es sich um eine Frau handelte, zog er sich hastig wieder zurück.

Den Rücken an die Felswand gedrückt, starrte Leonardo auf das Flüsschen, ohne das vorbeiströmende Wasser wirklich wahrzunehmen. Es war ihm rätselhaft, was eine Frau hier so ganz allein suchte. Absonderung womöglich, genau wie er, weil ihr das guttat? Dieser Gedanke machte ihn wieder neugierig. Er kannte sonst niemanden, der so gern allein vor sich hin träumte wie er, abseits von allem und jedem, mit den Lauten der Natur als einziger Ablenkung.

[26] »Ich habe dich sehr wohl gesehen!«, klang es plötzlich aus der Grotte, aber es hörte sich nicht verärgert, sondern eher freundlich an.

Leonardo überwand seine Verunsicherung und trat in den Eingang der Grotte.

Die Frau war nicht allein, wie er nun sah. Sie hatte drei Kinder bei sich, zwei kleine Jungen und ein Mädchen, das ein paar Jahre älter zu sein schien als er selbst. Einige Habseligkeiten und Decken auf dem Boden ließen darauf schließen, dass die vier hier Unterschlupf gesucht hatten. Die Frau hatte schulterlanges, lockiges dunkelblondes Haar und trug ein golden gefüttertes, weites blaues Gewand mit tiefem Halsausschnitt. Das Mädchen, das neben ihr kniete und beunruhigt in Leonardos Richtung schaute, hatte ein langes dunkelrotes Kleid mit üppigem Faltenwurf an. Die beiden kleinen Jungen waren kaum bekleidet. Sie unterbrachen ihr Spiel, als sie den Neuankömmling sahen, und starrten ihn regungslos an.

Maria Magdalena und drei Engel, schoss es Leonardo durch den Kopf, während er die Frau stumm anblickte. Er wusste selbst nicht, woher dieser Gedanke kam, wahrscheinlich lag es an der eigentümlichen, fast magischen Atmosphäre in der Grotte, und irgendwie gemahnte die Szene an ein Bild, das in einem Winkel seines Geistes gespeichert war, ohne dass er hätte sagen können, wie es dorthin gelangt war. Er hatte wohl einmal etwas Ähnliches gesehen, eine Skulptur oder ein Gemälde in einer Kirche oder dergleichen. Oder es entstammte seiner Phantasie, einem seiner Träume.

»Hast du uns gesucht, oder hast du uns zufällig gefunden?«

[27] Leonardo zuckte erschrocken zusammen. Ihm wurde bewusst, dass er die Frau reichlich unverschämt angestarrt hatte. »Oh, Entschuldigung«, stammelte er hastig. »Ich wusste nicht… Ich dachte… Ich komme mitunter hierher und…« Er verstummte verwirrt.

»Und du hattest keinen Eindringling erwartet«, konstatierte die Frau. Sie lächelte ein wenig bekümmert. »Ich habe hier nur für eine Weile Unterschlupf gesucht.«

»Ah«, entfuhr es Leonardo.

»Mein Mann ist tödlich verunglückt, und man hat uns auf die Straße gesetzt. Wir wohnten in einem Pächterhaus, und ich konnte die Pacht nicht mehr bezahlen. Meine Kinder sollten irgendwo in Obhut gegeben werden, aber ich bin mit ihnen geflohen. Meine Tochter kannte diese Grotte, seid ihr euch hier nie begegnet?«

Leonardo schüttelte den Kopf. »Ich war hier immer ganz allein.« Er schaute zu dem Mädchen. Sie lächelte leise und wandte sich wieder ab. Er erkannte jetzt die Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrer Mutter. Die gleichen ebenmäßigen Züge, das gleiche Haar… »Mir war einen Moment, als seien Sie vom Himmel herabgestiegen«, sagte er.

Die Frau zog eine Grimasse. »Wenn ich im Himmel sein könnte, würden sie mich auf dieser schrecklichen Welt gewiss nicht mehr zu sehen bekommen. Dürfen wir erfahren, wie du heißt?«

»Äh… Leonardo.«

Sie nickte. »Ein schöner Name, und er passt zu dir.« Wie sie hieß, sagte sie nicht.

»Bleiben Sie jetzt hier?«

Sie schüttelte fast unwirsch den Kopf. »Keine Sorge, [28] Leonardo, wir werden dir deine geliebte Grotte nicht streitig machen. Ich habe eine Schwester in Florenz, bei der wir unterkommen können, aber dorthin ist es ein gutes Stück zu Fuß, und die Kinder waren völlig erschöpft. Wir werden noch eine Nacht bleiben, und dann ziehen wir weiter.«

»Haben Sie…«, Leonardo brach ab, weil er das Empfinden hatte, die Frage, die er stellen wollte, könnte falsch aufgefasst werden. »Ich meine… Soll ich Ihnen etwas zu essen bringen? Brot oder so?«

»Schau an, unser junger Mann ist doch tatsächlich ein barmherziger Samariter«, sagte die Frau, aber sie klang jetzt nicht mehr gereizt. »Vielen Dank für dein großzügiges Angebot, aber wir können uns schon noch eine Weile über Wasser halten.« Sie lächelte freundlich.

Jetzt machte das Mädchen zum ersten Mal den Mund auf. »Eine lira da braccio hätte ich gern, könntest du mir eine bringen?«

»Adda!«, wies ihre Mutter sie zurecht. »Adda macht gern Musik«, erklärte sie Leonardo. »Und es betrübt sie, dass sie ihre Lira zurücklassen musste.«

»Wir haben zu Hause keine Musikinstrumente«, antwortete Leonardo mit Bedauern. Er hätte dem Mädchen gerne den Gefallen getan.

»Wir werden schon an eine neue Lira kommen, wenn wir erst einmal in Florenz wohnen. Vorerst haben wir andere Sorgen.«

Leonardo nickte. »Dann gehe ich jetzt besser…« Er zögerte, wusste nicht recht, wie er sich verabschieden sollte. Ein wenig linkisch sagte er: »Ich hoffe, dass sich für Sie alles zum Guten wenden wird…«

[29] »Du bist ein liebenswürdiger junger Mann«, sagte die Frau. Sie lächelte erneut. »Wir werden es schon schaffen.«

Auf dem Rückweg machte Leonardo einen weiten Bogen um die Landarbeiter. Deren Rohheit war ihm nach seiner Begegnung mit der feinsinnigen Frau in der Grotte noch unerträglicher.

So hätte ich mir meine Mutter gewünscht, dachte er unvermittelt. Schön und lieb, mit sanfter, freundlicher Stimme. Und dazu eine Schwester wie Adda…

Er bedauerte, dass er nicht länger in der Grotte geblieben war. Aber das wäre vielleicht unhöflich gewesen. Er war sich auch jetzt schon so vorgekommen, als sei er ungebeten in das Haus fremder Leute eingedrungen.

Schade, dass er Adda nicht zu einer lira da braccio verhelfen konnte, dann hätte er einen Vorwand gehabt, noch einmal zur Grotte zurückzukehren. Wenn ihm mehr Zeit bliebe, hätte er vielleicht selbst eine Lira bauen können. Er war ganz geschickt und wusste in etwa, wie so ein Instrument funktionierte. Aber dann hätte er eine Katze töten müssen, um aus ihrem Darm die Saiten machen zu können. Und er glaubte nicht, dass er das übers Herz brächte. Im Übrigen wusste er auch nicht genau, wie aus dem Darm eine Saite wurde. Allerdings gab es in Vinci einen Instrumentenbauer, der ihm das vielleicht beibringen würde…

Nicht genug Zeit, dachte Leonardo erneut und verwarf den Gedanken. Oder versuchte es zumindest, denn das geradezu sakrale Bild von der Frau und ihren drei Kindern in der Grotte sollte noch oft in seinen Träumen auftauchen.

Es dauerte einige Tage, bis Leonardo sich erneut davonstehlen konnte, um die Grotte am Fluss aufzusuchen.

[30] Sie war kühl und leer, der Zauber war fort. Nur die Fußspuren am Eingang waren als stumme Zeugen dafür geblieben, dass Leonardo keiner Sinnestäuschung erlegen war.

Er setzte sich dorthin, wo die Frau gesessen hatte, und bildete sich ein, er könnte noch ihre Wärme spüren. Mit einem Gefühl von Einsamkeit starrte er auf das vorüberströmende Flüsschen. Er hatte versucht, eine Zeichnung von dem zu machen, was er hier gesehen hatte, um die Erinnerung an jenen magischen Moment zu bewahren. Doch sie war ihm nichtssagend und leblos erschienen, und er hatte sie frustriert weggeworfen.

Wenn ich doch malen könnte!, dachte er.

»So, das hätten wir«, sagte Ser Piero und sah den hageren älteren Mann an, der ihm gegenüber an seinem Schreibtisch saß, die Mütze ehrfürchtig auf dem Schoß. »Ich lasse alles ins Register der Stadt aufnehmen, und dann können Sie fortan völlig unbesorgt sein.«

»Vielen, vielen Dank, Ser Piero«, sagte Maestro Connetta. »Dieser Streit zog sich schon viel zu lange hin.«

Connetta leitete die kleine Schule in Vinci, die Leonardo besuchte. Viele Schüler hatte er nicht. Die meisten elf- bis zwölfjährigen Kinder – das war das Alter, in dem man sie für schulreif erachtete – wurden zu Hause behalten, damit sie auf dem Feld und bei anderen Arbeiten helfen konnten.

Der Notar schlug seine Bücher zu und lehnte sich in seinem Ledersessel zurück. »Wie macht sich Leonardo im Unterricht?«

Connetta zögerte kurz. Der Notar genoss großes Ansehen in der Stadt, und er wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen.

[31] Ser Piero sah sein Zögern und machte eine wegwerfende Gebärde. »Sie brauchen mich nicht zu schonen, ich weiß, dass er nicht der beste Schüler ist, das hat er mir selbst schon mehr oder weniger gestanden.«

»Ihr Sohn ist gewiss nicht dumm, aber…« Der Schulmeister zögerte erneut. »Ich bekomme ihn im Unterricht nicht allzu oft zu sehen.«

Ser Piero nickte, als erzähle man ihm nichts Neues. »Leonardo ist einer, der mit den Augen lernt und nicht mit den Ohren. Er streift lieber in der Gegend umher und studiert Menschen und Dinge.«

»Erstaunlicherweise kann er hervorragend rechnen. Und er zeichnet bemerkenswert gut, vor allem Vögel. Neulich wollte er auch alles über die Malerei wissen und stellte Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Ich kenne natürlich die großen Meister, und ich weiß, was Tempera ist und dass Pinsel aus Eichhörnchenschwänzen gemacht werden, aber da hört es dann auch auf. Man kann nicht alles wissen und kennen.«

»Hm, vielleicht sollte ich ihn in eine Künstlerwerkstatt schicken.«

»Dafür müsste er nach Florenz.«

Nachdenklich erwiderte der Notar: »Vielleicht in ein paar Jahren…« Er verriet nicht, dass er selbst vorhatte, über kurz oder lang nach Florenz zu ziehen.

»Er müsste wenigstens etwas Latein lernen, damit er die richtigen Bücher lesen kann, aber er ist der Meinung, dass seine Muttersprache völlig ausreicht, um auszudrücken, was er sagen will. Latein hält er für umständlich und unnötig.« Connetta klang ein bisschen eingeschnappt, als betrachte er das als persönliche Beleidigung.

[32] »Ach, er hat ja noch Zeit, Maestro Connetta.« Der Notar erhob sich zum Zeichen, dass die Unterredung beendet sei.

Connetta stand gleichfalls auf, hastig, als sei ihm plötzlich bewusst geworden, dass er die Zeit des anderen schon über Gebühr beansprucht hatte. »Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Ser Piero.«

Der Notar nickte. »Und machen Sie sich keine Sorgen um Leonardo. Ich weiß, dass er gern aus der Reihe tanzt. Das wird sich schon noch geben.« Er lächelte begütigend.

»Sie sind sehr nachsichtig«, entgegnete Connetta. Er ging zur Tür, leicht gebeugt, als sei ihm das Leben eine Last. »Guten Tag.«

Nachdenklich nahm Ser Piero wieder Platz. Er sorgte sich zwar nicht um Leonardos Erziehung, aber wenn der Junge tatsächlich irgendein künstlerisches Talent besaß, wäre es schade, das verkümmern zu lassen. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit einmal Meister Andrea di Cione kontaktieren, dachte er. Beziehungsweise del Verrocchio, wie sich der Mann neuerdings nennen ließ. Wenn es sich ergab, denn er hatte keine Lust, eigens dafür nach Florenz zu reisen. Das hatte gewiss keine Eile.

Er widmete sich wieder seiner Arbeit.

[33] 3

Die Sonntagsmesse war vorüber, und die Gläubigen schoben sich schweigend durch den Ausgang der Kirche Santa Croce ins Freie. Draußen in der Sonne aber begann man sogleich zu plaudern und die Neuigkeiten der vergangenen Tage auszutauschen.

Leonardo war unbemerkt in der Kirche zurückgeblieben. Er stand vor einem Holzbildnis der Maria Magdalena und schaute mit einer Mischung aus Ehrerbietung und Bewunderung zu der schönen Figur mit den leuchtenden Farben auf. Ihm war, als habe er die ebenmäßigen Gesichtszüge der Statue schon einmal gesehen, und das nicht in der Kirche.

Die Frau in der Grotte!, fiel es ihm plötzlich ein. Die Begegnung mit ihr lag schon fast drei Jahre zurück, aber er hatte sie nicht vergessen. Dass ihm die Ähnlichkeit mit dem Marienbildnis erst jetzt auffiel, war wohl dem Umstand geschuldet, dass seine Familie nie in den Seitenflügel der Kirche kam, in dem das Bildnis hing.

»Das ist eine Arbeit von Neri di Bicci, einem Schüler von Donatello.«

Leonardo hatte den Pfarrer nicht kommen hören und zuckte zusammen, als plötzlich dessen Stimme hinter ihm laut wurde. »Ich… äh, …ich finde sie sehr schön«, stotterte er und fragte sich, wieso er sich ertappt fühlte.

[34] »Dann hast du einen guten Geschmack, junger Mann«, sagte der Pfarrer freundlich. Er sah Leonardo von der Seite an. »Du bist doch der Sohn von Notar Ser Piero da Vinci, oder? Wenn ich mich nicht irre, bist du in dieser Kirche getauft worden.«

»Das stimmt, Hochwürden. Vor vierzehn Jahren.«

Der Pfarrer nickte. »So lange und doch so kurz«, bemerkte er. »Aber wie schnell die Zeit vergeht, wirst du gewiss noch nicht verspüren.«

»Die Tage erscheinen oft kurz, aber die Jahre lang.«

»Glaub mir, auch die Jahre werden dir immer kürzer erscheinen, bis sie an dir vorüberschnellen wie ein reißender Fluss.«

Leonardo sah den Pfarrer jetzt mit größerer Aufmerksamkeit an. Der Mann war runzlig wie ein überjähriger Apfel, und unter seinen Augen lagen dunkle Ringe, als sei ihm sein gottesfürchtiges Leben nicht gut bekommen.

Frauen sind schön, wenn sie makellos sind, dachte er, während er sich wieder dem Marienbildnis zuwandte, und Männer, wenn die Jahre sie gezeichnet haben. Aber er sagte etwas anderes: »Ich wünschte, ich könnte auch solche schönen Bildnisse machen…«

»Eine Kunst, die du lernen kannst, wenn du Talent hast. Hast du Talent, Leonardo?«

»Ich kann zeichnen.«

»Das ist schon mal ein Anfang.«

»Ich werde wahrscheinlich bei Verrocchio in die Lehre gehen.«

»So? Dem jungen Verrocchio, nehme ich an. Andrea?«

Leonardo nickte. »Mein Vater hat ihm einige meiner [35] Zeichnungen gezeigt, und er sagt, dass der Meister davon angetan war.«

»So? Dann sieht es gut für dich aus.«

»Mein Vater hat ein Amt in Florenz übernommen. Sobald wir umgezogen sind…«

Leonardo verstummte. Wieder einmal brach das Bewusstsein über ihn herein, dass sich sein Leben bald drastisch verändern würde. Das war wie eine mächtige Woge; im einen Moment dachte er kaum daran, im nächsten warf es ihn fast um. Er würde in der Werkstatt von Verrocchio arbeiten und wohnen müssen, zusammen mit anderen Lehrlingen. Vorbei die Zeit, da er in der freien Natur umherstreifen und mehr oder weniger machen konnte, was er wollte. Er würde sich daran gewöhnen müssen, in der Stadt eingesperrt zu sein und ständig unter Aufsicht zu stehen. Fortan würde sein Tun und Lassen den Launen eines Meisters unterworfen sein, den er bisher nur dem Namen nach kannte. Und das vielleicht für viele Jahre. Falls Verrocchio ihn nicht für ungeeignet hielt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, der Kandare zu entkommen, dachte Leonardo. Aber er wusste, dass er es nicht fertigbringen würde, absichtlich zu stümpern, das ginge gegen sein Ehrgefühl. Außerdem wollte er die Malerei ja wirklich erlernen, wollte all jenen wunderbaren Bildern und Szenen Gestalt verleihen können, die in seinem Geist gefangen waren und gleichsam danach schrien, das Licht der Welt erblicken zu dürfen.

»Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg«, sagte der Pfarrer. »Mit Gottes Hilfe wird es sich schon fügen.«

Und damit schlurfte er davon, ein wenig gekrümmt und die Hände auf dem Bauch gefaltet.

[36] Leonardo wandte sich noch einmal dem Bildnis der Maria Magdalena zu. »Auch dir viel Glück«, flüsterte er so leise, dass nur er selbst es hören konnte.

Leonardo erfuhr das vom Arno durchschnittene Florenz als überwältigend. Meilenlange, hohe Stadtmauern mit mehreren Dutzend Wachttürmen, unzählige Plätze und Kirchen, der majestätische Dom Santa Maria del Fiore mit seiner gewaltigen achteckigen Kuppel und seinem schlanken, eleganten Glockenturm, das Baptisterium mit seinen vergoldeten Bronzetüren ihm gegenüber, die vielen Banken und die großen palazzi, in denen die Kanzler, Notare, Kaufleute, Verwalter und Beamten der Stadt residierten. Die Straßen und Plätze waren durchpulst von der Geschäftigkeit der holz- und textilverarbeitenden handwerklichen Betriebe, der Getreidespeicher, der Kürschner, Färber und Gerber, der Seidenhändler und der vielen kleinen und großen Läden, in denen Produkte aus der gesamten bekannten Welt feilgeboten wurden. Und überall schienen neue Häuser gebaut zu werden. Wie Leonardo von seinem Onkel Francesco wusste, war diese Bauwut darauf zurückzuführen, dass die Stadt jeden, der sich hier einen Palazzo bauen ließ, für vierzig Jahre von allen Steuern befreite.

Man sah Passanten Münzen in Fundamente werfen, weil das Glück bringen sollte. Aber es gab auch viel Lärm und Staub und Pferdemist und anderen Schmutz und vor allem erstaunlich viele streunende Hunde.

Ser Piero nahm sich keine Zeit für eine längere Stadtrundfahrt, sondern lenkte sein Gespann gleich zu dem Haus in der Via delle Prestanze, das er für vierundzwanzig fiorini[37] im Jahr von einer Kaufmannsgilde gemietet hatte. Das eher bescheidene zweistöckige Haus nebst kleinem Pferdestall war zum Teil mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet, die er aus Vinci hatte herbringen lassen, und zum Teil mit neuem, in Florenz hergestelltem Mobiliar. Die Stadt war berühmt für ihre Holzverarbeitung, und es wäre geradezu eine Beleidigung gewesen, wenn man seine Wohnung ganz und gar mit Möbeln von anderswo eingerichtet hätte.

Ser Piero blieb noch kurz auf dem Bock sitzen, nachdem er das Pferd zum Stehen gebracht hatte. Mit Leonardo zusammen schaute er der sechzehnjährigen Francesca nach, die wie ein Kind vom Wagen hüpfte und zur Haustür rannte.

Ein Jahr nach dem Tod Albieras hatte Ser Piero Francesca zu seiner zweiten Frau genommen, eine zu dem Zeitpunkt kaum fünfzehnjährige Notarstochter. Er selbst war inzwischen Anfang vierzig. Finanziell war die Heirat zwar von Vorteil gewesen, doch auch seine neue Braut schien nicht sehr fruchtbar zu sein.

»Sie ist nicht Albiera«, murmelte Ser Piero, die Augen auf die junge Frau an der Tür gerichtet. Überrascht sah Leonardo seinen Vater von der Seite an. Es kam so gut wie nie vor, dass sein Vater ihm gegenüber irgendeine persönliche Bemerkung machte, und er war davon so überrumpelt, dass er nicht gleich wusste, was er erwidern sollte. Aber vielleicht erwartete sein Vater auch gar keine Antwort von ihm. Vielleicht redete er einfach nur vor sich hin, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass er nicht allein war.

Der Moment war sogleich verflogen, als Onkel Francesco die Haustür öffnete. Er und die Magd hatten schon das eine und andere im Haus vorbereitet.

[38] Ser Piero gab sich einen Ruck. »Dann wollen wir einmal hineingehen«, sagte er in einem ganz anderen Ton als gerade eben. »Wir haben eine Menge zu tun, und ich möchte noch kurz in meine Kanzlei.«

Der Notar war zu dem Entschluss gekommen, seine Kanzlei nicht mehr in seinem Privathaus unterzubringen, und hatte daher ein geeignetes Ladenlokal gemietet, das nur ein kurzes Stück zu Fuß von hier entfernt war.

Leonardo fragte unsicher: »Und Verrocchio?«

Ser Piero machte eine abwehrende Gebärde. »Sobald ich Zeit dafür habe. Wir sollten uns erst ein bisschen hier eingewöhnen.«

Gigantische Sturzfluten und Wellen wie Berge, die in ihrer alles vernichtenden Wut Millionen von Menschen mit sich reißen. Manche steigen mit großen, langsam und majestätisch schlagenden Schwingen gen Himmel auf, werden jedoch von Blitzen aus sengendem Himmelsfeuer erschlagen. Manche stürzen aus großer Höhe ab und kommen unversehrt wieder herunter. Andere reisen in Windeseile in alle Erdteile. Menschen und Tiere bespringen einander wie in einem Sodom und Gomorrha des Inzests und der Bestialität. Eine riesenhafte Kanone legt mit einem einzigen Schuss eine ganze Stadt in Trümmer. Pracht und Herrlichkeit und Tod und Zerstörung kämpfen auf Leben und Tod um die Oberhand…

Leonardo hatte Mühe, aus seinem wilden Alptraum zu erwachen. Am schlimmsten war immer jener beängstigende Moment des Übergangs vom Traum in die Wirklichkeit, wenn man für einen Augenblick nicht genau wusste, was real war und was sich nur im Kopf abspielte.

[39] Es kam durch seine neue Umgebung. Ein ungewohntes Bett in einem ungewohnten Zimmer, Gerüche und Geräusche eines fremden Hauses, rätselhafte, mitunter wandernde Lichtflecken, die durch das außergewöhnlich große Fenster an die weiße Decke geworfen wurden, das Geschrei von Katzen und das hohe Jaulen oder Bellen von streunenden Hunden, das verstörende Rumoren einer Stadt, die nie ganz zur Ruhe zu kommen schien.

Leonardo setzte sich auf und tastete nach der Zunderdose, die auf dem Schränkchen neben seinem Bett lag. Das Aufleuchten der Kerze vertrieb die Dunkelheit aus dem Zimmer und mit ihr den letzten Nachhall des Traumes aus seinem Kopf.

Er zog die Schublade des Schränkchens auf und nahm ein Blatt blaues Papier und einen Kohlestift heraus. In ungelenker linkshändiger Schnörkelschrift notierte er das Wesentliche seines vergangenen Alptraums:

»Den Menschen wird es vorkommen, als stürze etwas vom Himmel.«

Er hatte eine Art Geheimschrift entwickelt, in der er das niederschrieb, was nur für seine Augen bestimmt sein sollte. Zum einen schrieb er von rechts nach links, zum anderen drehte er auch die Buchstaben und Wörter um, so dass es wie Spiegelschrift aussah. Für andere war das nur mit großen Schwierigkeiten zu entziffern.

»Sie werden fleischlichen Umgang pflegen mit ihrer Mutter und ihren Schwestern.«

Leonardo ließ das Papier sinken und starrte an die vom flackernden Kerzenschein erleuchtete Wand. Das waren Träume, für die man bestraft werden konnte. Wenn man sie [40] aufschrieb und das in die falschen Hände gelangte – schon für weit Geringeres wurden Menschen aufgehängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt, um sie von ihren Sünden zu reinigen.

Er legte Papier und Stift in die Schublade zurück und blies die Kerze aus. Das unstete Licht tanzte noch eine Weile vor seinen Augen, dann wurde es dunkel, und die Lichtflecken an der Decke kehrten wieder.

Menschen sind nicht frei, dachte er. Kinder nicht und Erwachsene schon gar nicht. Vieles Menschliche musste unterdrückt und versteckt werden, weil einige wenige, die zufällig die Macht über Leben und Tod hatten, der Meinung waren, dass es unrichtig sei, so zu leben, wie die Natur es wollte. Sie hatten Regeln aufgestellt, die man sklavisch zu befolgen hatte, sonst konnte man sich auf etwas gefasst machen. Sie waren die selbsternannten Gesandten Gottes und wussten somit, was für alle das Beste war. Man sollte unbedingt in den Himmel kommen, auch wenn einem gar nicht danach war.

Leonardo war ein wenig beunruhigt über seine unchristlichen Gedanken, die er niemandem anvertrauen konnte. Und das bestürzte ihn wiederum. War er denn der Einzige, der die Dogmen und Gesetze des Klerus und der Obrigkeit nicht für so selbstverständlich hielt? War er deswegen etwa eine jener niederen Kreaturen, die allseits als Ketzer geächtet wurden?

Dieses Haus schickt meinen Geist auf seltsame Irrwege, dachte er erneut. Vielleicht würde sich das geben, wenn er bei Verrocchio untergekommen war. Oder wenn er gelernt hatte, seine wilden Gedanken in bildlicher Form greifbar zu machen.

[41] Als Leonardo endlich wieder einschlief, blieben die Träume fort. Vorübergehend.

Die bottega Andrea del Verrocchios lag im Viertel Sant’Ambrogio im Osten der Stadt, gar nicht weit von Ser Pieros Kanzlei entfernt.

Verrocchio – er hatte, wie es nicht unüblich war, den Namen seines Lehrers angenommen – war in Florenz aufgewachsen und hatte dort zunächst, auch das nicht unüblich für einen Künstler, eine Goldschmiedelehre gemacht, bevor er die Bildhauerei und Malerei erlernte. Er war ein herausragender Fachmann, routiniert und geschliffen, jedoch nicht immer inspiriert, wie manche behaupteten.

Seine Werkstatt stellte neben Gemälden ein breites Spektrum an Kunstgegenständen aus Bronze, Marmor, Holz, Silber und Eisen her. Sogar Grabsteine wurden dort gefertigt, Turnierbanner, Theaterkostüme, Rüstungen und Kanonenkugeln.

Als sein Vater ihn endlich zu Verrocchio gebracht hatte, blickte Leonardo ein wenig entgeistert auf diese emsige Produktion. Irgendwie hatte er etwas anderes erwartet, eine ruhige, kontemplative Atmosphäre, in der hehre Kunst gemacht wurde. Stattdessen war die bottega nichts anderes als eine kleine Fabrik, in der allerlei mehr oder weniger kunstvolle Gebrauchsgegenstände auf Bestellung gefertigt wurden. Einige der anwesenden Lehrlinge und Mitarbeiter schielten kurz zu ihm herüber, die anderen ignorierten ihn.

Von Verrocchio selbst war Leonardo dagegen angenehm überrascht. Er war noch relativ jung, klein und rund und schmunzelte die ganze Zeit, als bereite ihm alles großes [42] Vergnügen. Später sollte Leonardo allerdings bemerken, dass Verrocchios Mundwinkel von Natur aus nach oben zeigten, selbst bei einem seiner Wutanfälle, wenn ein Lehrling seine Arbeit verdorben hatte. Dann konnte er aufstampfen und in die Luft gehen wie eine Karikatur aus einer Posse. Aber normalerweise war er durchaus ein umgänglicher Mensch.

»Sieh an, der Knabe mit den wunderlichen Landschaftsskizzen«, sagte er, als Ser Piero ihm seinen Sohn vorgestellt hatte. Mit in die Seiten gestemmten Händen musterte er Leonardo von Kopf bis Fuß.

»Wunderlich, Meister?«, fragte Leonardo unsicher.

»Wunderlich in der Verbindung, meine ich. Da geht ein außergewöhnliches Gefühl für Bildaufteilung, Detail und Ausgewogenheit mit der Ungelenkheit eines Kindes einher, das nicht einmal weiß, wie man einen Zeichenstift halten muss.« Er blickte ernst, soweit seine gekräuselten Mundwinkel das zuließen.

»Ich habe die Hoffnung, dass Sie mir diese Kunst beibringen wollen, Meister.«

»Das hoffen alle hier, aber bei den meisten reicht das Talent höchstens dazu zu lernen, wie man eine Treppe malt, obgleich sie selbst – beziehungsweise ihre Väter – der Meinung sind, dass sie allen großen Meistern haushoch überlegen sind.« Verrocchio mied den Blick von Ser Piero.

»Ich versichere Ihnen, dass mir solcherlei Anmaßung fremd ist, Meister.«

»Falsch!«, sagte Verrocchio, und es klang so scharf, dass Leonardo zusammenzuckte. »Wer nicht den Ehrgeiz besitzt, dereinst seinen Lehrer zu übertreffen, ist ein schlechter Schüler!«

[43] Leonardo hatte sich sofort wieder gefangen. »Dazu braucht es keinen Ehrgeiz, Meister«, sagte er obenhin, »das wird früher oder später ganz von selbst eintreten.« Seine Vermessenheit ließ ihn beunruhigt verstummen. Er meinte seinen Vater neben sich nach Luft schnappen zu hören, aber das konnte Einbildung sein.

Verrocchio starrte Leonardo mit zusammengekniffenen Augen an, eine Ewigkeit, wie es schien. Aber dann nickte er langsam, ohne einen weiteren Kommentar abzugeben. Er wandte seine Aufmerksamkeit Ser Piero zu. »Ich denke, ich überlasse die Aufsetzung eines Vertrags mit den besprochenen Bedingungen am besten Ihren fachkundigen Händen, nicht wahr?«

Ser Piero nickte. »Wann erwarten Sie Leonardo hier?«

»Morgen früh«, antwortete Verrocchio. »Ein Monat Probezeit, danach sehen wir weiter.«

»Ich gehe in meine Kanzlei«, sagte Ser Piero, als sie draußen standen. Er schaute Leonardo ausdruckslos an. »Du solltest vielleicht noch deine letzte freie Zeit auskosten und ein wenig die Stadt erkunden, was meinst du?«

Leonardo war überrascht. Er hatte erwartet, dass er seinen Vater wie schon in den vergangenen Tagen in die Kanzlei begleiten müsse, um bis zum letzten Moment langweilige Schreibarbeiten zu verrichten. »Das würde ich sehr gerne«, erwiderte er daher aus tiefstem Herzen.

»Sei aber vorsichtig, es gibt Unruhen. Piero de’ Medici, der törichte Sohn Cosimos, will die Medici-Bank große Kredite kündigen lassen, und das wird mit Sicherheit für Probleme sorgen. Il Gottoso!« Ser Piero zog ein [44] verächtliches Gesicht. »Dieser gichtige Trottel hat keine Ahnung, was Wirtschaft heißt, und so einer soll die Stadt regieren! Lass dich in nichts verwickeln, Leonardo.«

Nach dieser letzten Ermahnung drehte Ser Piero sich um und ging.

Die Unruhen hielten sich in Grenzen, so Leonardos Eindruck, als er am rechten Arno-Ufer entlang nach Süden ging. Er hatte von einem Schiff gehört, das dort auf Grund gelaufen und gekentert war, wobei es seine kostbare Ladung aus weißem Marmor verloren hatte. Das Wrack lag angeblich immer noch dort, mit einer Seite über der Wasseroberfläche, und das wollte sich Leonardo einmal mit eigenen Augen ansehen. Vor allem auch, weil es den Erzählungen nach ein ganz besonderes Schiff von einem berühmten Ingenieur war, dessen Namen Leonardo schon mehrfach gehört hatte. Ein Schiff, das von Schaufelrädern angetrieben wurde. Und nun lag es dort wie eine Warnung vor dem Fortschrittsglauben und Übermut gewisser Leute, die so unbesonnen waren zu meinen, sie könnten von ihrem Zeichentisch aus die Natur bezwingen.

Da und dort sah Leonardo Leute in Grüppchen beisammenstehen und sich mit ernster Miene unterhalten, insbesondere im Geschäftsviertel der Stadt. Als er kurz in der Nähe eines solchen Grüppchens stehen blieb, fing er mehrmals den Ausdruck del poggio auf und entnahm den Kommentaren, dass so die Aufständischen aus dem höher gelegenen Süden der Stadt genannt wurden, die mit den neuesten Launen der Medici nicht einverstanden waren. Die Fraktion der weniger zahlreichen Befürworter der Herrscherfamilie waren offenbar die del piano. Man spekulierte laut darüber, [45] dass Letztere die Hilfe Venedigs anrufen könnten, damit es den Medici beistand. Venedig, das nichts lieber tat, als Florenz zu übervorteilen! Aber diesmal würden die sich wundern, denn mit den del poggio war nicht zu spaßen!

Leonardo hörte nicht weiter zu. Für ihn klang das zu sehr nach dem großspurigen Gerede kleiner Jungen, die ihre Unsicherheit zu überspielen versuchten. Er lief weiter den Arno entlang bis zu dem Punkt, wo die Stadtmauern, die sich diesseits und jenseits in einem weiten Bogen um die Stadt herumzogen, am Fluss zusammentrafen. Dort lag an einer untiefen Stelle auf der Innenseite einer Biegung tatsächlich das gesunkene Marmorschiff.

Ein bisschen enttäuschend, fand Leonardo. Das Gefährt war viel kleiner, als er es sich den Erzählungen nach vorgestellt hatte. Und vom Ufer aus war auch nichts Besonderes daran zu erkennen. Aus dem Rumpf, wo sich eine Planke gelöst hatte, wuchs wie ein Hohn der Natur ein Strauß Schwertlilien hervor.

Es müsste doch möglich sein, das Schiff zu heben, überlegte er. Man könnte Stützbalken in den schlammigen Grund treiben, und mit zwei oder mehr starken Winden an der richtigen Stelle…

Er setzte sich auf eine Bank und griff zu seinem Notizbuch, das er seit einiger Zeit immer und überall an seinem Gürtel bei sich trug. Mit schnellen Strichen zeichnete er eine Konstruktion, mit der das Schiff angehoben und gedreht werden könnte, um es wieder flottzumachen. Da die Ladung es nicht mehr beschwerte, würde es dann gewiss auf der Oberfläche treiben…

Als er an all den kostbaren Marmor dachte, der dort auf [46] dem Grund lag, hörte er auf zu zeichnen. Auch diese Ladung könnte man gewiss bergen, dachte er. Schon Archimedes hatte gezeigt, dass man mit einem genügend großen Hebebaum und einer guten Stützvorrichtung alles heben konnte. Es war eine Konstruktion denkbar, die das eine und andere ermöglichte. Allerdings würde man einige Männer brauchen, die gut schwimmen und tauchen und die notwendigen Leinen befestigen konnten…

»Am Spionieren, junger Mann?«

Erschrocken schaute Leonardo zu dem Mann auf, der ihn angesprochen hatte. Ein großer, grobschlächtiger Kerl, der mit zusammengezogenen Brauen auf ihn herabblickte, die rechte Hand angriffslustig auf dem Heft eines großen Dolchs, der in seinem Gürtel steckte.

Mit einer unerwartet flinken Bewegung riss der Mann ihm sein Skizzenbuch aus der Hand. »Was soll denn das sein? Ein möglicher Zugangsweg für das Natterngezücht aus Venedig?«

»Nein, Herr. Ich habe nur eine Möglichkeit bedacht, wie man dieses Schiff und seine Ladung bergen könnte.«

Der Mann setzte ein argwöhnisches Gesicht auf. »Bist du nicht etwas zu jung, um schon Ingenieur zu sein?«

»Ich bin kein Ingenieur, ich bin Schüler der Malerei bei Andrea del Verrocchio. Mein Vater ist der Notar Ser Piero da Vinci.« Leonardo überwand seine Schüchternheit und gab seiner Neugierde nach: »Darf ich fragen, ob Sie delpoggio sind?«

»Ja, das bin ich. Hast du vielleicht etwas dagegen?«

»Mein Vater ist auch nicht sonderlich begeistert von den Plänen der Medici, wenn ich es richtig verstanden habe.«

[47] »Dann ist dein Vater ein gescheiter Mann. Ist er reich? Wir könnten finanzielle Unterstützung bei unserem Kampf gut brauchen.«

»Wird es denn zu einem Aufstand kommen, Herr?«

»Zu viele Fragen für einen Grünschnabel wie dich. Mach lieber, dass du hier wegkommst, nicht alle sind so freundlich wie ich!« Der Mann warf das Notizbuch neben Leonardo auf die Bank.

Leonardo nahm es und erhob sich. »Wie Sie wünschen, Herr«, sagte er gespielt unterwürfig.

Als er sich entfernte, spürte er den Blick des anderen im Rücken, aber er schaute sich wohlweislich nicht noch einmal um.

»In Imola ist es zu Auseinandersetzungen gekommen«, sagte Ser Piero abends. »Wir können nur hoffen, dass das nicht zu uns herüberschwappt.« Er wirkte eher verärgert als besorgt, denn alles, was Ruhe und Ordnung störte, war ihm ein Graus. Seine Klientel kam in erster Linie aus religiösen Kreisen und begab sich für gewöhnlich nicht in die Niederungen von Aufständen und Kriegen.

Leonardo ging nicht darauf ein. Er hatte auch nichts von seiner Begegnung mit dem del poggio erzählt, weil er es nicht für wichtig hielt. Und er war mit seinen Gedanken schon beim kommenden Tag. Ihm schwante, dass er in ein neues Leben eintreten würde, das mit dem alten nichts mehr zu tun hatte.

Als er am nächsten Morgen nach einer unruhigen Nacht erwachte, war sein Vater bereits gegangen. Leonardo zog sich an und ging in die Küche.

[48] »Er hatte einen frühen Termin mit einem Mandanten«, erklärte Francesca. »Ich soll dir sagen, dass mit Verrocchio alles geregelt ist.« Sie sah Leonardo ein wenig mitleidig an. »Dein Vater macht nicht gern viel Aufhebens«, sagte sie überflüssigerweise.

Leonardo wandte den Blick ab. Francesca hatte große braune Augen, mit denen sie ihn, wenn sie wie jetzt allein waren, auf verwirrende Weise fixieren konnte. Er setzte sich an den Tisch, während sie ihm ein Stück Schwarzbrot abschnitt und einen Becher mit Milch füllte.

»Ich werde dich vermissen«, sagte sie, als sie den Becher vor ihn hinstellte, und beugte sich so nah zu ihm herunter, dass er ihre Haut riechen konnte. »Du bist ein hübsch anzuschauender junger Mann«, fügte sie hinzu und lächelte. »Schade, dass wir uns nur noch selten sehen werden.«

Leonardo blickte Francesca nach, als sie sich vom Tisch abwandte. Ihr Verhalten ihm gegenüber machte ihn befangen. Doch in dem Moment erschien Bertolia in der Küche, und die unangenehme Spannung verflüchtigte sich.

»Ich wollte dir nur noch alles Gute wünschen«, sagte Bertolia und strich ihm kurz und ruppig über den Kopf, wie sie es oft getan hatte, als er noch kleiner gewesen war. Dann warf sie einen Blick in Richtung Francesca, die mit dem Rücken zu ihnen stand und tat, als hörte sie nicht zu. »Wirst du noch an mich denken, wenn du ein großer Künstler geworden bist?«

»Vielleicht male ich dich noch eines Tages«, erwiderte Leonardo nur halb im Scherz. Außer seinem Onkel Francesco war Bertolia die Einzige, die ihm wirklich fehlen würde. Er versuchte, einen unbeschwerten Ton [49] anzuschlagen: »Aber die bottega ist kein Gefängnis, du bist noch nicht ganz von mir erlöst.« Obgleich das städtische Gefängnis ganz in der Nähe liegt, dachte er. Er hatte bei seinem Besuch in Verrocchios Werkstatt mit leichtem Schaudern die grimmigen, fensterlosen Mauern bemerkt.

»Ach, Junge, neue Freunde, Künstler, Kunden…«, Bertolia zuckte die Achseln. »Du wirst uns alle bald vergessen haben.« Und damit ging sie, auf die ihr eigene abrupte Art.

»Bertolia wird älter«, stellte Francesca fest. »Ich glaube, sie wird nicht mehr lange unter uns sein.«

Aber Leonardo hörte sie nicht, er war mit seinen Gedanken schon wieder woanders.

Seinem Gefühl nach lebte er schon jetzt nicht mehr in diesem Haus.

[50] 4

Zu seiner Überraschung hatte Leonardo bei Verrocchio ein Zimmer für sich allein bekommen. Es war zwar sehr klein, aber er brauchte wenigstens nicht mit den anderen Schülern in einem Raum zu schlafen, und, für ihn das Allerwichtigste, er konnte sich zurückziehen, wann immer ihm danach war. Zunächst hatte das die Illusion bei ihm geweckt, dass seinem Vater wohl doch mehr an ihm liege, als er immer gedacht hatte, denn das hatte ihn bestimmt etwas gekostet. Doch sie hatte nur so lange gewährt, bis er sich bewusst machte, dass dieser Luxus für Ser Piero wohl nicht mehr als standesgemäß war. Geizig war er im Übrigen nie gewesen.

Leonardo hatte erwartet, dass der große Meister selbst ihn unter seine Fittiche nehmen würde, doch zu seiner Enttäuschung wurde er einem älteren Mitarbeiter namens Marco Morano anvertraut. Und fürs Erste bekam er weder einen Zeichenstift noch gar einen Pinsel in die Hand.

Verrocchio war überhaupt selten im Atelier anwesend. Er arbeitete mit zwei Helfern am Grabmal von Cosimo de’ Medici in der Kirche San Lorenzo, und sobald dieser Auftrag vollendet war, würde er für die Kirche Orsanmichele eine Bronzegruppe mit Christus und dem heiligen Thomas in Angriff nehmen. Trotz der unruhigen Zeiten hatte er weitere [51] Großaufträge in Aussicht, die er, wie Leonardo später erfahren sollte, zum Teil der Vermittlung von Ser Piero verdankte.

Leonardos Probemonat war im Nu vorüber und mündete sang- und klanglos in einen langfristigen Ausbildungsvertrag. Offenbar wurde hinter seinem Rücken das eine und andere ausgehandelt, ohne dass man ihn mit einbezog.

Bis auf weiteres sollte er vor allem lernen, die Arbeiten anderer vorzubereiten. Er musste die verschiedenen Hölzer kennenlernen, die für die Tafelbilder verwendet wurden, Pappel zum Beispiel, Eberesche und Walnuss. Vor allem das preiswerte Holz der Silberpappel war sehr beliebt. Leonardo lernte, Grundierungen herzustellen und aufzutragen, von der ersten bis zur letzten Schicht gesso sottile, einer Gipsanmischung, die eine strahlend weiße, seidig glatte Oberfläche schuf. Auf die so präparierte Tafel wurde vom »Karton« die Vorzeichnung auf das Bild übertragen, indem man die Umrisse mit Nadelstichen löcherte und darüber Asche stäubte. So pauste man gewissermaßen die Rahmenzeichnung auf die Tafel und konnte nun an die farbliche Ausgestaltung mit Tempera gehen. Vorausgesetzt, man war schon so weit, denn bevor man Maler wurde, musste man die Zeichenkunst voll und ganz beherrschen. Man zeichnete mit einem Blei- oder Silberstift auf kleinen Holzplatten, die mit zermahlenem Schulp und Knochenmehl von Geflügel präpariert waren. Papier war zu teuer zum Üben.

Eine Neuerung war die Ölmalerei, die man aus den Niederlanden übernommen hatte, doch die meisten Maler schworen noch auf die viel schneller trocknende Tempera, die mit Ei angerührt wurde. Daher liefen viele Hühner nicht nur um die bottega, sondern auch darin herum. Ihr [52] Gegacker reicherte das ohnehin schon große Geräuschspektrum an, das bei der Bearbeitung von Holz, Metall und Stein erzeugt wurde.