Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions du Palémon

- Kategorie: Krimi

- Serie: Commandant Perrot

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

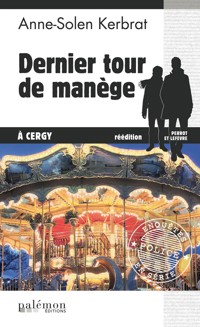

À Cergy, une adolescente est retrouvée assassinée dans un manège.

Une adolescente, Juliette, est retrouvée assassinée sur le manège de la base de loisirs de Cergy-Neuville. Une étrange et macabre mise en scène va plonger le commandant Perrot et son fidèle Lefèvre dans les eaux troubles d’une famille bien sous tous rapports. Perrot mène une douloureuse enquête mais trouvera peut-être plus qu’un meurtrier au bout du chemin. Ce roman, première aventure de Perrot et Lefèvre, a reçu le Prix du Goéland Masqué en 2006.

Découvrez sans plus attendre la première enquête de Perrot et Lefèvre au cœur d'une famille qui veille à maintenir les apparences...

EXTRAIT

Une demi-heure plus tard, sous une pluie battante, Perrot s’arrêtait devant une résidence cossue jouxtant la place du marché de Saint-Germain-en-Laye. Il laissa son regard traîner sur la façade en pierres de taille et aperçut que l’on refermait furtivement un rideau. Emmitouflé dans son imper dont il avait frileusement relevé le col, il pénétra dans la cour ceinte de hautes grilles. Avant même qu’il eût gravi les trois marches menant au perron, la porte d’entrée s’ouvrait, livrant passage à Céline Goodwill. De taille moyenne, élancée, la jeune femme portait ses cheveux blonds tirés en queue-de-cheval. Son visage accusait l’angoisse et le désespoir et sans doute aussi, imagina le policier, des blessures plus anciennes. Les traits étaient fins mais le visage avait perdu de sa fraîcheur. Le chandail en cachemire bleu à encolure en V mettait ses yeux en valeur. Perrot songea aux photos de la victime prises avant sa mort et se fit la réflexion que la mère avait transmis à sa fille son magnifique regard pervenche. Outre le pull-over bleu, la femme portait un jeans ajusté qui mettait sa silhouette parfaite en valeur. Elle portait également une paire de tongs en plastique couleur turquoise qui semblaient incongrues dans ce décor et dans ces circonstances.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Anne-Solen Kerbrat, l'auteure, nous entraîne dans une très sombre histoire familiale. Qui a tué la petite Juliette dans des conditions atroces ? Tour à tour, sa famille plus ou moins proche, puis son petit ami, puis les amis de ses parents sont soupçonnés jusqu'au dénouement final… que je n'ai pas vu arriver. Impressionnant de réalisme. -

Caroled, Babelio

À PROPOS DE L'AUTEURE

Anne-Solen Kerbrat est née en 1970 à Brest, et a d’abord vécu entre Côtes d’Armor et Finistère sud.

Professeur d’anglais dans le secondaire puis le supérieur, elle est passée par le Val d’Oise, la Charente-Maritime et le Bordelais avant de poser ses valises à Nantes.

Elle se consacre aujourd’hui à l’éducation de ses quatre enfants, à la traduction et… à l’écriture.

Son style féminin, à la fois sensible et incisif, et la qualité de ses intrigues sont régulièrement salués par la critique. Son premier roman a été récompensé par le Prix du Goéland Masqué en 2006.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ANNE-SOLEN KERBRAT

Dernier tour de manège

à Cergy

DU MÊME AUTEUR

n°1 - Dernier tour de manège à Cergy

n°2 - Mi amor à Rochefort

n°3 - Jour maudit à l’Île Tudy

n°4 - Bordeaux voit rouge

n°5 - Saint-Quay s’inquiète

n°6 - Cure fatale à Nantes

n°7 - Par-delà les grilles

Retrouvez ces ouvrages surwww.palemon.fr

Dépôt légal 4e trimestre 2015

ISBN : 978-2-372601-07-8

CE LIVRE EST UN ROMAN.

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,

des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant

ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d’Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands Augustins - 75 006 PARIS - Tél. 01 44 07 47 70/Fax : 01 46 34 67 19 - © 2015 - Éditions du Palémon.

PROLOGUE

Val d’Oise, mardi 22 octobre, 16h30.

D’un pas vif, elle quitta le lycée et salua d’un geste son jeune collègue de mathématiques. Elle se dirigea vers la mini Austin rouge qui lui valait le sobriquet de « Miss Oui-Oui » en une allusion au petit taxi du pantin de bois du même nom. Une semaine de vacances. Une semaine de répit. De répit ? Pour les oreilles, peut-être, mais pour le reste… Elle gagna la sortie, franchit les grilles du bâtiment sous l’œil goguenard de ses élèves de première L. et vint se mêler au flot des véhicules tentant de rallier l’A15. La circulation, comme toutes les fins d’après-midi, était plutôt chargée avec tous les banlieusards en route vers leur domicile. Elle quitta l’autoroute et s’engagea sur une route beaucoup plus tranquille, à l’air presque campagnard. Le spectacle des champs rougeoyants sous le feu des citrouilles lui fit encore une fois songer au paradoxe de ce village. Il était en effet suffisamment à l’écart pour échapper à la trépidation parisienne mais pas tout à fait assez pour éviter l’invasion des casquettes. Ces jeunes ectoplasmes désœuvrés dont on repérait de loin les pitoyables signes de reconnaissance : casquette invariablement tournée vers l’arrière, pantalons de survêtement informes dégoulinants sur des baskets « à air » dont le volume était invariablement proportionnel à leur légèreté. Une chose était de les voir traîner dans les squares, le dos rond et l’œil torve, une autre de les subir dans le milieu professionnel. Elle avait choisi ce métier par vocation, à douze ans, grâce au charisme d’une enseignante qui remplaçait une professeur dépressive en fin de course et dont le visage et les méthodes étaient un antidote à l’amour des langues et à l’amour tout court. Mais comme tous les jeunes profs, elle n’avait eu le choix qu’entre la peste et le choléra, les cimetières ou la cité, le Nord ou l’île de France. Alors, elle avait opté pour la région parisienne car à défaut de pouvoir enseigner au cœur de la capitale, elle aurait au moins le plaisir de goûter à la vie parisienne. Hélas, trop rares étaient les fois où elle allait arpenter les rues de Paris à la tombée du jour. Aussi avait-elle décidé de remédier à cet état de fait : elle consacrerait cette semaine de congé de Toussaint à visiter les expos en retard, à voir les films dont on se dit toujours qu’on les verra la semaine prochaine. Elle ouvrit le portail bleu marine, gara sa voiture dans l’allée et gagna l’entrée en contournant la maison. C’était avec un plaisir toujours renouvelé qu’elle retrouvait sa maison ou plutôt « leur maison » à présent. Datant au moins de la moitié du dix-huitième siècle, la bâtisse en pierres de meulière était d’une architecture toute simple. Sur la façade claire, une porte donnait directement sur la vieille rue pavée. Une porte peinte en bleu marine et surmontée d’un heurtoir en laiton, était entourée de part et d’autre d’une fenêtre, tandis qu’à l’étage s’ouvraient trois fenêtres. À l’arrière, un étroit jardin, tout en longueur courait jusqu’à la ruelle parallèle à l’axe menant à Cergy. Sur la terrasse, était installé un salon de jardin en teck. En contrebas, une large bande de pelouse aurait permis à des enfants de s’ébattre… Parvenue chez elle, elle retrouva avec bonheur la quiétude de son foyer. Machinalement, elle pressa la touche « messages » du répondeur pour entendre la voix chaude de Paul, son compagnon : « Laura, c’est moi, vous devez être soulagées d’être en vacances, depuis le temps que vous les attendiez… Bon, écoutez, je vous embrasse, j’ai hâte de vous revoir. » Tandis que chantait la bouilloire, elle jeta un regard distrait sur le courrier. Encore une fois, abondaient les prospectus et demandes racoleuses d’agences immobilières séduites par sa charmante petite maison. Peu après, elle entendit la porte d’entrée claquer, suivie du pas traînant de sa future (?) belle-fille.

— Salut, lança la jeune fille d’un ton morne, est-ce que je peux aller dormir chez Adèle ce soir ? On va louer un film.

— Écoute, je n’ai rien contre, Juliette, mais ton père n’est pas là, alors, je ne sais pas…

— C’est toujours la même chose…

— Écoute, mets-toi à ma place une seconde, tu es sous ma responsabilité quand ton père est en déplacement et…

— ça va, j’ai compris. J’suis enfin en vacances et j’ai même pas le droit de souffler un peu. Laisse tomber, lâcha la jeune fille en tournant les talons.

Laura se rendit à son argument :

— C’est d’accord mais appelle ton père sur son portable pour le prévenir. Tu sais qu’il est à Rennes ce soir et je tiens à ce qu’il sache où tu es…

— D’accord Laura, merci. Euh, tu sais, ton pull rose, celui que tu as acheté en taille S…

— Je te vois venir, la coupa Laura d’un ton amusé, mais, dis-moi, as-tu vraiment besoin d’un pull rose pour aller regarder un film chez Adèle ?

— Eh ben, euh… voilà, on ira peut-être voir un film au ciné si ses parents sont d’accord.

— O.K. Vas-y, prends-le mais promets-moi encore d’appeler ton père. Et puis, au fait, voici ton argent de poche pour le mois. »

Consentant enfin à un sourire, l’adolescente empocha le billet. Elle se dirigea vers le frigo, se versa un jus d’ananas, attrapa deux yaourts et monta dans sa chambre. Bientôt, la maison retentit des accords assourdissants de la musique techno.

Laura avait parfois l’impression que son expérience auprès des jeunes ne lui était d’aucun secours face à Juliette. Cette dernière, en effet, était aussi imprévisible qu’on puisse l’être à cet âge. Tantôt, elle vous inondait de son sourire, tantôt elle donnait l’impression qu’à votre seule vue la nausée la submergeait. Force était pourtant de reconnaître que Laura avait su gagner le cœur de la jeune fille bien que sûrement que Paul, son père. Celui-ci, en effet, divorcé depuis bientôt sept ans de la mère de sa fille, n’avait que peu de temps à consacrer à cet être étrange que représentait une fille au seuil de la vie adulte. Laura repensait avec une tendresse teintée d’envie aux paroles de Paul se remémorant la naissance de sa fille : « Tu ne peux pas imaginer comme elle était à croquer avec sa peau aussi douce que la soie, sa minuscule menotte qui s’agrippait à mes doigts. » Avec pudeur, il avait évoqué le bonheur qui les avait submergés sa femme Céline et lui. Il lui avait dit la tendresse de Céline, sa force et sa douceur. La jeune mère, d’origine anglaise, avait choisi de rester à Paris où elle terminait des études de littérature comparée afin de rester près de Paul. Peu de temps, après, à leur grande surprise et ce, malgré une contraception orale, Juliette s’était annoncée. Avec amertume, Laura pensa alors à ses tentatives de concevoir un enfant. Y songeait-elle trop ? Paul, fumeur invétéré, était-il moins fécond ? Laura secoua la tête dans une volonté délibérée de chasser ces idées sombres et entreprit de débarrasser les restes du petit déjeuner qui gisaient depuis le matin sur la table de la cuisine. « On voit que Paul est absent, j’en prends à mon aise », songea-t-elle. À nouveau, ses pensées la ramenaient à l’homme de sa vie. Elle se prit à penser à leur première rencontre. C’est lors d’une de ses soirées de déplacement en Bretagne - à une époque où le couple de Paul battait de l’aile - qu’ils avaient fait connaissance. Laura achevait son année de stage à Quimper. Leur rencontre s’était faite de façon plutôt banale à la terrasse d’un café où la jeune fille lisait un roman. Ayant repéré l’auteur de l’ouvrage - Jane Austen - Paul lui avait alors demandé, non sans humour, si elle avait une propension à l’orgueil et [au] préjugé. Taquine, elle lui avait alors rétorqué :

— Je le confesse, Monsieur, mais le tout est mâtiné d’une bonne dose de bon sens et [de] sensibilité.

À ce seul souvenir, Laura souriait, oubliant presque les vibrations de basse dans la chambre de Juliette. Paul et Laura s’étaient rencontrés chaque semaine pendant près de six mois. De l’amitié était un véritable amour, solide plus que passionné. La mauvaise conscience de Paul assombrissait parfois leurs tendres tête-à-tête mais, peu à peu, Paul fit taire les scrupules qui le rongeaient.

La porte de la cuisine poussée d’un coup de pied interrompit la jeune femme dans ses rêveries. Juliette, soudain pleine d’énergie, annonçait son départ :

— Bon, j’y vais ! J’ai eu Papa au téléphone, il est d’accord. Je ne rentrerai pas tard demain matin…

— Très bien, passe une bonne soirée et ne te couche pas trop tard !

En prononçant ces derniers mots, Laura eut la désagréable impression de rejouer le rôle peu enviable de la marâtre des contes de fée. Elle se rattrapa en disant :

— Profite bien de cette première soirée de vacances. Face à la bonne volonté de sa jeune belle-mère, la jeune fille condescendit à un sourire. Elle fit claquer un baiser sonore sur la joue de Laura. Puis, elle s’empara de son duffle-coat rose pâle, entortilla une longue écharpe fuchsia autour de son frêle cou et pénétra dans le garage. Peu de temps après, Laura regardait le scooter s’éloigner tout en se félicitant de constater que la jeune fille n’avait pas jugé superflu de mettre son casque.

Saint-Germain-en-Laye, 18h30.

Céline Goodwill disposa un bouquet de fleurs sur le chevet dans la chambre de Juliette. Cette dernière ne semblait pas prêter attention à ce genre de détails mais la mince jeune femme blonde aux yeux d’un bleu profond se persuadait que l’adolescente ne pouvait y rester insensible. « Cette fois-ci, se dit-elle, je vais essayer de ne pas trop lui parler de son orientation. Après tout, son relevé de notes de mi-trimestre était plus qu’honorable. Dommage, en revanche, qu’elle ne se confie plus autant à moi. Voit-elle toujours son petit ami ? A-t-elle quelqu’un en vue au lycée ? » Afin de distraire sa mère de ses funestes prédictions concernant l’avenir des jeunes en général - et des jeunes filles en particulier - Juliette la noyait sous le flot ininterrompu des potins du lycée. Mais, comme nombre d’adolescentes pudiques, elle réservait ses confidences intimes à ses amies. À sa mère, l’exclusivité des nouvelles du lycée :

— Tu sais la dernière de Caro ? Elle s’est fait gauler avec un énorme anti-sèche pendant le contrôle de maths ! Et tu sais, Tristan, il sort toujours avec Léa, la « triso », il a du courage !

Ces confidences juvéniles, abruptes et sans indulgence étaient d’autant plus précieuses à Céline qu’elles étaient rares. Par la vertu de la procédure du divorce, Juliette ne se rendait chez sa mère à Saint-Germain-en-Laye qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Cependant, soucieux de préserver l’équilibre de leur fille, Paul et son ex-femme étaient arrivés à un terrain d’entente. Ils étaient parvenus à un arrangement assez souple. Paul s’était, en effet, engagé auprès de Céline à la laisser voir Juliette aussi souvent qu’elle le souhaiterait. Aussi, arrivait-il régulièrement que Juliette voie exaucer son souhait inopiné d’aller passer un week-end normalement réservé à son père chez sa mère. La proximité géographique du domicile maternel permettait de répondre aisément aux caprices de l’adolescente. L’élégante femme blonde acheva de disposer les fleurs dans le vase et tapota le gros édredon alternant carreaux roses et fleurettes qui recouvrait le joli lit en pin dans le plus pur style anglais. Songeuse, elle contempla le portrait de Juliette que son ex-beau-frère avait fait d’elle. Le portrait datait de quelques années, d’une époque bénie où Paul et elle entouraient ensemble Juliette de leur amour. La nostalgie s’empara de la trop sensible femme : « Si je ne m’étais pas laissée abattre à la mort de Papa, j’aurais obtenu la garde de Juliette, » se reprocha l’Anglaise, comme elle le faisait ainsi depuis sept ans. À cette idée, ses yeux à nouveau s’embuèrent. Elle s’assit au bord du lit de sa fille, replia les jambes sous sa poitrine et se berça doucement tandis que des mots presque inaudibles coulaient de sa bouche : « Oh, Papa, tu serais bien déçu si tu me voyais aujourd’hui en train de cocher sur le calendrier les samedis où je vais revoir Juliette. Toi qui as réussi, malgré le départ de Maman et tes absences répétées, à créer une vraie famille, tu dois avoir honte de moi. » Céline se laissa alors entraîner par le traître flot du passé. Elle se revit, petite fille choyée, entourée de l’affection de son père, de ses sœurs et de sa gouvernante. Cette dernière parvenait à combler les absences répétées de leur père marin. Ses qualités de - au long cours - l’obligeant à de longues absences, Peter Goodwill avait, en effet, pris Jeanne, la nourrice française à demeure. Cette dernière s’était vue attribuer le dernier étage de leur maison de style Tudor à Hammersmith, banlieue résidentielle de Londres. Lorsque Goodwill reprenait la mer, Jeanne s’installait alors auprès des filles dans les étages inférieurs. Les deux aînées Céline et Kathleen surent trouver chez cette femme de cœur le réconfort qu’elles cherchaient. Jeanne - que les petites avaient naturellement baptisée « Nana » - sut déceler dans les sautes d’humeur et les accès de somnambulisme de la plus grande le traumatisme d’une petite fille soudain privée de sa mère. De même, Nana déploya des trésors de compréhension pour que peu à peu disparaisse l’énurésie de Kathleen. Quant à Justin, la benjamine, elle n’eut jamais à souffrir de l’absence d’une mère, tant Jeanne remplissait ses fonctions avec patience et amour. Pourtant, c’est à Céline, la prunelle de ses yeux que Nana vouait, en secret, une véritable adoration. Céline Goodwill sourit à l’évocation de sa nourrice. Puis, à nouveau, son regard s’embua comme si un voile, soudain, était venu l’obscurcir. La mince femme aux yeux d’un bleu profond, se laissa tomber à genoux et imprima à son corps un mouvement de va-et-vient. Le regard fixé sur le tableau de son père en tenue d’officier, et sans cesser de se balancer, Céline Goodwill se mit à geindre : « Papa, Papa, Papa, Papa… » Puis, brutalement, elle s’installa en position fœtale et comme à chaque fois, elle perdit connaissance…

Neuville-sur-Oise, 20h.

Paul - P.D.G. des Aciéries Bordenave - ne rentrerait pas avant le lendemain, aussi Laura Vermande opta-t-elle pour un plateau-télé. Si les chaînes nationales n’offraient qu’un affligeant choix - film policier multirediffusé ou émissions qui n’avaient de « réalité » que le nom - le câble proposait quelques programmes plus regardables. Afin de ne pas perdre l’oreille, la jeune femme entreprit de regarder un film anglais en V.O. Le thème du film - les problèmes de stérilité d’un jeune couple - la renvoya à ses propres angoisses. Voilà déjà plus de deux ans que Paul et elle essayaient d’avoir un enfant. Si Paul semblait déçu de ne pas parvenir à faire un enfant, Laura, quant à elle, en concevait un véritable désespoir. Elle qui s’était toujours imaginée entourée d’une nombreuse progéniture, ne pouvait imaginer la vie sans enfants. De plus, ironie du sort, Laura Vermande, malgré sa silhouette élancée, affichait ces hanches larges qui, dans la croyance collective ancestrale, laissent augurer d’un pouvoir maternant supérieur. Cependant, la jeune femme évitait de dire à Paul à quel point ces problèmes de fécondité la minaient. Après tout, nombreux étaient les couples qui ne voyaient leur rêve d’enfants se réaliser qu’au bout de plusieurs années… D’ailleurs, peut-être que ce désir exacerbé virant à l’obsession était la cause de ces problèmes de procréation ? C’est ce que son gynécologue avait laissé entendre. C’est aussi ce que suggérait Hélène, une ancienne amie du couple Bordenave-fils. Celle-ci clamait insolemment qu’il lui suffisait de regarder son mari Vincent pour tomber enceinte. Irritante Hélène qui s’était érigée en héritière de Dolto ! « On voit le résultat, songea Laura sarcastique, les enfants Ménard ou le règne de l’enfant-roi ! » Au principe de l’autorité s’était substitué celui de la négociation : « J’ai négocié avec Marc pour qu’il mette son pantalon en velours ce matin… Jules a voulu coucher au milieu du salon cette nuit, alors nous lui avons installé le lit-parapluie… Alix a fait une comédie pour prendre son biberon dans le bain, quel tempérament elle a, ça promet ! » soupirait la mère faussement inquiète. Ne pas heurter l’enfant, telle était la devise d’Hélène devenue l’esclave consentante de son odieux trio. « Heureusement, songea Laura, que Paul partage mon point de vue et m’épargne de trop fréquentes visites chez son amie. » D’un œil distrait, Laura tenta de renouer les fils de l’intrigue qui se jouait sous ses yeux. En vain. Les échecs répétés d’insémination artificielle que subissait le couple ne faisaient qu’accroître son propre désarroi. La jeune femme saisit la télécommande et éteignit le téléviseur. Elle décida qu’un peu d’air frais lui ferait du bien. Elle jeta son cardigan couleur anthracite sur ses épaules, ouvrit la porte-fenêtre et gagna la terrasse. La jeune femme alluma une cigarette et se laissa caresser par la brise étonnement douce pour un début de vacances de Toussaint. Ses cheveux auburn voletèrent doucement. Elle chassa une mèche qui venait agacer son clair regard marron. De chez les voisins - des étudiants à la faculté de Cergy-Pontoise - lui parvenaient les accords nostalgiques d’une compilation de musique disco. « Je me joindrais bien à eux, songea Laura, après tout, c’est encore de mon âge… » La jeune enseignante ne pouvait s’empêcher parfois de regretter le côté pantouflard de son compagnon. Face aux propositions de sortie que faisait Laura, il répondait invariablement : « Écoute, comprends-moi, je suis sur la route toute la semaine, alors le week-end, j’ai besoin de me poser. » Laura en avait pris son parti. Dorénavant, lorsqu’elle souhaitait assister à une expo ou aller au cinéma, elle faisait appel à son amie Marie. L’évocation de son amie d’enfance lui rendit sa bonne humeur. Soudain, il lui démangeait de sortir, de voir du monde. Laura rentra dans le salon et ferma la porte-fenêtre. Elle consulta sa montre : 20 h 40. Elle s’empara alors de l’Officiel des Spectacles qui traînait sur la table du salon et décida de se rendre au cinéma le plus proche. « Après tout, je suis en vacances et si je dois compter sur Paul pour aller voir cette comédie… » Elle attrapa son imperméable, noua un foulard autour de son cou, se passa un coup de gloss rose sur les lèvres et gagna le garage. Elle alluma la lumière extérieure sans omettre de verrouiller la porte coulissante. Elle pénétra dans son petit véhicule et s’engagea dans l’étroite ruelle bordée d’anciens greniers à blé reconvertis en lofts pour « bobos » épris de verdure. La ruelle était déserte à cette heure. Elle ne croisa qu’une silhouette emmitouflée dans un imperméable sombre. En passant devant la maison d’Adèle, Laura aperçut de la lumière au rez-de-chaussée tandis que dans la cour se profilait la berline familiale. « Je vais peut-être rencontrer Juliette et Adèle au cinéma », se dit la jeune enseignante. Puis, tandis qu’elle traversait le village, elle croisa un groupe de jeunes gens très bruyants, déguisés en sultans et autres sorcières, en route vers quelque fête d’Halloween anticipée. Elle leur lança un regard complice et amusé et arriva bientôt en vue du multiplex. Cette machine à débiter du film aussi sûrement que les saucisses malodorantes qu’elle vendait dans le hall, n’était pas à proprement parler du goût de la jeune femme. Sans être une intellectuelle bornée et élitiste, Laura devait reconnaître que les petits cinémas poussiéreux de Conflans, Achères, Saint-Ouen-l’Aumône ou Pontoise avaient un charme nettement supérieur. Bien sûr, dans ces immenses multiplex on pouvait bénéficier des dernières prouesses technologiques - grand écran, image en 3 D, son dolby stéréo - mais on n’y avait pas le loisir d’échanger ses impressions sur le film qu’on venait de voir avec l’ouvreuse ou de se faire conseiller une toile par le guichetier amateur d’art et essai. Cependant, lorsqu’une soudaine envie vous prenait d’aller au cinéma, il était bien pratique de savoir qu’à n’importe quelle heure une séance vous attendait. Laura trouva aisément une place et gagna l’entrée.

Deux heures plus tard, elle sortait du cinéma sous un ciel étonnement clair. Elle leva les yeux et aperçut la lune pleine qui semblait veiller sur la terre. « Ah, c’est la pleine lune en ce moment, pas étonnant que je fasse des rêves agités… » Encore grisée par l’heureux dénouement de la comédie qu’elle venait de voir, elle se dirigea lentement vers sa petite voiture rouge. Non loin de l’entrée, elle aperçut un homme installé sur un vieux carton, sa casquette huileuse vissée sur la tête. Du regard, il lui lança un appel mais ne s’abaissa pas à tendre la main. À l’aveuglette, Laura fourragea dans son ample gibecière de cuir fauve, et en sortit la pièce qu’elle réservait par habitude au chariot du supermarché. Elle la tendit à l’homme avec un sourire qu’elle accompagna d’un « Bonsoir, monsieur ». Elle se dit que quelle que soit la motivation à l’origine de son geste - mauvaise conscience ou charité - grâce à son obole, l’homme dormirait mieux ce soir…

Rennes, mercredi 23 octobre, 6h30.

Bercé par le va-et-vient des clients gagnant la salle à manger, Paul Bordenave buvait distraitement un café noir tout en piochant dans l’appétissante corbeille de mini-viennoiseries tièdes posée devant lui. Son pardessus de couleur camel était soigneusement étalé sur la banquette de moleskine rouge sur laquelle il était assis. Âgé de quarante et un ans, l’homme était séduisant avec ses cheveux d’un blond vénitien qu’il portait légèrement long et ondulé et ses yeux gris. Son corps mince et musculeux était vêtu d’une veste du même ton que le manteau et d’un pull à col roulé légèrement plus foncé. Frappé d’une myopie congénitale, Paul Bordenave portait des lunettes extrêmement légères et d’autant plus discrètes que leurs verres étaient antireflet. L’homme avait toujours affectionné les villes au petit matin lorsque la fraîcheur de l’aube semble encore tenir leur âme emprisonnée. Le pas des rares passants - livreurs matinaux ou amateurs de baguettes tout droit sorties du four du boulanger - résonnait différemment sur le pavé irrégulier. Cette quiétude était d’autant plus palpable dans la pittoresque rue Saint Georges. Rien, hormis quelques discrets néons à la devanture des boutiques n’indiquait qu’on fut au commencement du troisième millénaire. Même le parlement de Bretagne qui avait eu à souffrir d’une de poignée de marins-pêcheurs en colère en 1994, semblait avoir ressuscité de ses cendres. « Il fait décidément bon vivre ici, se dit-il, après tout, pourquoi ne pas venir nous installer ici dans quelques années ? Je pourrai lever le pied et gérer les aciéries de loin, en déléguant davantage. En outre, les conditions d’enseignement y sont nettement plus favorables qu’en banlieue et si on a un petit… » Paul Bordenave se prit à rêver à un futur idyllique entre sa jeune compagne, sa fille qui aurait enfin laissé derrière elle les fantômes de l’adolescence, et un garçonnet qu’il imaginait rieur et taquin. « Au moins ici, il n’aurait pas à souffrir de racket ou à se faire traiter d’intello par des camarades en phase de déscolarisation. » Soudain conscient du temps qui filait, Paul Bordenave enfila son pardessus, attrapa son léger bagage, régla sa note d’hôtel et entreprit de parcourir à pied les deux kilomètres qui le séparaient de la gare. « Deux heures de T.G.V. jusqu’à Montparnasse puis le métro, le R.E.R, le bus et enfin, de retour au bercail ! Je suppose que Juliette ne va pas tarder à rentrer de chez sa copine. Au téléphone hier soir, elle m’a dit qu’elle comptait aller au cinéma. J’espère que ses affaires sont prêtes pour aller chez sa mère. Il ne faudrait pas qu’elle fasse attendre Céline. Il en faut tellement peu pour la perturber. J’espère surtout que Céline ne va pas encore lui fourrer des idées tordues dans le crâne. » À présent que Juliette traversait la phase houleuse de l’adolescence, Paul Bordenave craignait les réactions imprévisibles de son ex-femme. Tantôt celle-ci houspillait sa fille pour qu’elle obtienne le sésame pour la filière S, tantôt elle l’encourageait à laisser s’exprimer sa fibre artistique. À d’autres moments, elle lui tenait le discours totalement désabusé d’une féministe déçue : « Même si tu es bardée de diplômes, ma fille, ne te leurre pas, tu n’atteindras jamais le niveau de rémunération d’un homme. Alors, bosse quand même, mais attends-toi à des déconvenues si tu décides de travailler dans le privé. » Tout cela prononcé avec l’accent inimitable d’une Anglaise arrivée à vingt ans sur le sol français et qui n’avait jamais vraiment cherché à gommer cette différence charmante. Heureusement pour elle, l’adolescente ne prêtait qu’une oreille distraite à ces propos mille fois entendus.

Commissariat de Cergy, 8h10.

Avec un froncement évocateur des narines, Jean-Louis Perrot promu commandant de Police depuis peu, pénétra dans la salle enfumée. De taille moyenne, le cheveu châtain rejeté en arrière, le policier paraissait plus jeune que les quarante ans qu’affichait son état-civil. Sans être beau à proprement parler, l’officier avait un physique agréable. Le regard bleu acier, le nez aquilin, la bouche un peu boudeuse, l’homme plaisait mais n’en avait pas pleinement conscience. Il était d’une élégance discrète - adepte inconditionnel du jeans bien coupé, porté avec une chemise en oxford blanche ou bleu pâle entrouverte et d’un blazer ou d’une veste en tweed. Bien que non dépourvu d’humour, Jean-Louis Perrot était d’un naturel réservé. C’est sans doute pour cela qu’il s’était marié avec une jeune fille aux antipodes de lui-même. La brune et pétillante Sofia, communicative et imprévisible avait su le rendre heureux. Mais après dix ans de mariage et deux enfants - Clara, huit ans et Simon, six ans - le couple s’était séparé. Plus épanouis séparés qu’ensemble, ils avaient - ironie du sort - mieux réussi leur divorce que leur mariage. Cependant, si Sofia vivait à présent avec un autre, Jean-Louis Perrot restait désespérément seul. Certes, il était convoité, surtout lors de ces soirées amicales où on ne manquait pas de le présenter aux esseulées du groupe. Mais à part quelques aventures sans lendemain - dont une plus importante que les autres avec une femme de quinze ans son aînée - le policier préférait une solitude choisie qu’une union au rabais. Faussement irrité, le policier lança :

— Salut tout le monde ! Je constate que vous n’avez toujours aucune indulgence pour les poumons d’un abstinent !

Des sourires moqueurs saluèrent les propos de Jean-Louis. En effet, ce dernier, fumeur repenti était devenu à l’égard de ses congénères intoxiqués aussi tolérant qu’un officiel américain au plus fort de la Prohibition.

— Bonjour, monsieur le commandant, répondirent faussement respectueux ses collègues l’inspecteur Antoine Lefèvre et le jeune gardien de la Paix, Francis Delpierre. Le patron nous attend dans son bureau. Un petit café ? Il y en a de prêt.

Perrot accepta la tasse qu’on lui tendait et s’enquit :

— Que nous vaut cette conférence au sommet de si bon matin ?

Ses collègues haussèrent les épaules en signe d’ignorance. Le commandant leur emboîta le pas en silence et les suivit dans l’antre enfumé du commissaire Michel Hobereau. Celui-ci, âgé de quarante-sept ans, était marié et - fait suffisamment rare pour être souligné dans le milieu, non divorcé - à une professeur de danse contemporaine. Il était père de trois filles que ses obligations professionnelles l’empêchaient de voir aussi souvent qu’il l’aurait souhaité. Petit et corpulent, l’homme faisait plus vieux que son âge et était connu pour le laconisme de ses propos. La peau aussi fine et froissée que le papier à cigarettes dont il abusait, le commissaire avait le cheveu épais et gris, rejeté en arrière. Son regard, d’un vert lumineux, contribuait à lui donner cet air franc qui inspirait la confiance de ses subalternes. Sa bouche étonnement rouge annonçait l’épicurien. Invariablement vêtu de noir, l’homme ne faisait pas dans la fantaisie. Devenu commissaire au choix, il abordait ses fonctions avec la sérénité qu’apporte l’expérience. Pragmatique, le commissaire faisait preuve d’une franchise parfois brutale. Cependant, tous les policiers travaillant sous ses ordres, s’accordaient pour reconnaître son efficacité et son sens de la loyauté. Sans inutiles préliminaires, le commissaire expliqua la raison de cette convocation matinale :

— Bonjour messieurs, vous êtes au courant pour le meurtre des Étangs ? Un drôle de truc… Celui qui a fait ça doit être complètement fêlé… Perrot et Lefèvre, je compte sur vous pour faire les constat’ au plus vite. Delpierre vous donnera un coup de main. Maxime Franck de l’Identité Judiciaire est déjà sur les lieux pour procéder aux prélèvements. Le quart-de-nuit a été réquisitionné pour sécuriser l’endroit. Aujourd’hui, c’est mercredi, il risque d’y avoir du monde sur la Base de loisirs, pas de pitié pour les curieux ! Quant aux journalistes, tenez-les à l’écart le plus longtemps possible. Le proc’ fera vraisemblablement une conférence de presse dans la matinée.

Le commissaire se leva et alluma une cigarette dont il téta goulûment le bout. La discussion étant visiblement close, Perrot fit demi-tour, suivi par Lefèvre et Delpierre. Ils gagnèrent le bureau du commandant et prirent place autour du bureau de ce dernier. Ironique, comme à son habitude, le jeune Lefèvre lança :

— Toujours aussi bavard le Patron ! On n’est pas emmerdés par les détails, au moins ! Je suppose qu’on n’a plus qu’à se rendre sur place…

Perrot acquiesça :

— On prend une voiture de service et on file.

Avant cela, cependant, le commandant fit un détour par son bureau afin de se munir du Polaroid. Il aimait prendre lui-même les photos qui lui semblaient parlantes. Puis, il rejoignit ses deux collègues. Tous trois dévalèrent l’escalier, demandèrent la clé d’un des véhicules banalisés et mirent le cap sur la Base de loisirs des Étangs de Cergy-Neuville. À cette heure matinale, la route était complètement dégagée. En effet, la plupart des travailleurs prenaient le chemin inverse afin de gagner la capitale, soit en empruntant le R.E.R. à la gare de Cergy, soit en bravant courageusement la cohue frénétique sur le périph’. N’ayant que trois kilomètres à peine à parcourir, les policiers arrivèrent rapidement sur les lieux. Par comparaison avec les barres bétonnées de la ville nouvelle, la Base de loisirs que les habitués appelaient simplement Les Étangs apparaissait comme un îlot paradisiaque. Construite autour d’une immense retenue d’eau crée artificiellement, l’aire de loisirs s’étalait sur plusieurs hectares. Il y en avait pour tous les goûts. Cela allait du cinquantenaire amateur de marche à pied au fanatique de jogging en passant par le mordu de planche à voile. S’y précipitaient également les pépères adeptes du pédalo et les passionnés de 420 et autres catamarans. Les Étangs de Cergy-Neuville tenaient à la disposition de ce public éclectique toutes les infrastructures d’une Base de loisirs de haut vol. On y trouvait en outre un terrain de jeux pour les enfants, des pistes de kart, un espace en plein air réservé l’été à la baignade ainsi qu’un étang pour le pilotage de petits bateaux téléguidés. Pour les plus sportifs avait été construit un système élaboré de treuils permettant de goûter aux joies du ski nautique sans avoir recours aux services d’un bateau à moteur. Les visiteurs pouvaient y passer la journée entière puisqu’un espace était réservé aux barbecues. Par ailleurs des baraques vendaient sandwiches, glaces et boissons. Lors des vacances et des jours fériés, la population des Étangs était plus que bigarrée. Elle allait de la tribu tout droit venue du bled, venue faire griller le mouton aux banlieusards privés de jardin, en passant par les amoureux de la Bretagne venus y goûter un succédané des plaisirs aquatiques au bord de l’océan. Les enfants faisaient invariablement un tour sur le circuit des petites motos à piles ou dans l’incontournable manège 1900 qui trônait au centre de la base. C’est là que se dirigèrent les trois collègues. Ils s’approchèrent des cordons de police, montrèrent leurs cartes. Ils se frayèrent un passage parmi le personnel de sécurité et les premiers rapaces de l’A.F.P. en quête de sensationnel. Ils se retrouvèrent face à leur collègue la capitaine Susannah déjà présente sur les lieux. Celle-ci âgée de cinquante et un ans avait le mordant et l’énergie d’une jeune fille. De taille moyenne, la femme était mince et invariablement vêtue de tailleurs-pantalons. Ses cheveux bruns étaient courts et ondulés. Féminine, la policière demeurait coquette malgré ses déboires sentimentaux. En toutes circonstances, elle portait de grosses boucles d’oreille assorties à ses tenues. Susannah était connue autant pour sa loyauté que pour son goût pour la fête. Ayant travaillé pendant plusieurs années pour la Brigade des Stups, l’énergique capitaine avait bourlingué dans de nombreux pays sensibles. Mère de deux enfants, elle n’avait comme la plupart de ses collègues policiers pas réussi sa vie de couple. Elle ne s’était jamais remise de l’abandon de son commissaire de mari. Mais elle avait, dans son malheur, trouvé le réconfort auprès de deux de ses collègues mâles : Jean-Louis Perrot et Hubert Lefèvre, pleins d’une prévenance sans ambiguïté pour leur aînée. Tous trois s’adonnaient régulièrement à des soirées tardives où l’alcool coulait à flots. Sur son nuage de nicotine, Susannah semblait alors réconciliée avec la vie. En secouant la tête avec un air incrédule, elle les interpella :

— J’espère que vous avez l’estomac bien accroché, c’est pas beau à voir !

Elle tendit la main à Delpierre et embrassa Perrot et Lefèvre, ses compagnons de solitude. Elle les escorta alors vers le carrousel rétro. Ils s’en approchèrent et aperçurent une forme grotesquement avachie sur un cheval de bois. Le corps gisait tête-bêche sur une monture colorée portant sur le flanc le prénom Stella peint en longues lettres gracieuses. En s’approchant davantage, ils constatèrent que les pieds étaient attachés par les rênes de part et d’autre de la tête de l’étalon. La tête, quant à elle, était masquée par la queue du cheval dont les poils avaient été ramenés sur le visage de la victime. Le corps dénudé était recouvert de dentelles de couleur écrue visiblement anciennes.

— De quoi est-elle morte ? interrogea Lefèvre.

— D’un violent coup porté à la nuque, répondit Susannah. La base du cou porte la trace de violentes ecchymoses.

— Qui a trouvé le corps ? s’enquit alors Perrot, le sourcil froncé.

— Le propriétaire du manège. Un certain Pédro Vincq, ajouta-t-elle en désignant du menton un petit homme courtaud au poil noir, en discussion avec deux brigadiers. En général, il n’arrive que vers onze heures mais exceptionnellement, ce matin, il est arrivé plus tôt. Hier, ajouta-t-elle en compulsant ses notes, il avait remarqué qu’un des chevaux semblait bancal. Il comptait procéder aux réparations avant l’ouverture à treize heures. C’est en ôtant la bâche qu’il a découvert le spectacle. Il était huit heures cinq. Il a aussitôt appelé la police. Voilà.

Susannah glissa alors la main dans la poche de sa veste en mouton retourné et en sortit un paquet de blondes légères. Elle porta aussitôt une cigarette à sa bouche, l’alluma et ferma les yeux voluptueusement.

— On connaît l’identité de la victime ? reprit Lefèvre.

La commandante de police rejeta la fumée par les narines avant de répondre :

— Il s’agirait d’une certaine Juliette Bordenave. C’est du moins ce qu’indique sa carte de bus. Elle a eu seize en janvier, le seize. Elle habite rue des Étangs à Neuville.

Pendant que sa collègue et amie énumérait les faits connus, ses deux interlocuteurs prenaient des notes. Perrot les notait de façon très abrégée dans un petit agenda rouge qu’il rechargeait régulièrement et qui était célèbre dans le service. Lefèvre quant à lui, méthodique jusqu’à la maniaquerie inscrivait scrupuleusement les moindres détails dans un carnet Rhodia à spirales. Perrot tira quelques clichés. Tout d’abord, il fit un plan large englobant le carrousel dans son entier. Puis, il fit des plans de plus en plus serrés de la victime. Enfin, il reprit :

— Les parents ont été prévenus ?

— Affirmatif. On a dépêché des gars sur place aussitôt.

Une exclamation les fit soudain sursauter :

— Eh, les gars, venez voir ! Les mirettes de la demoiselle, elles ont disparu !

Ils se précipitèrent vers le jeune inspecteur de l’Identité Judiciaire que son embonpoint n’empêchait pas de sautiller comme un gamin. D’un index boudiné, Maxime Franck leur indiqua alors les orbites béantes. Au bord de la nausée, Jean-Louis Perrot s’approcha de la tête mutilée à présent dégagée. Il contempla alors ce qui restait d’un visage qui avait dû être fin. Son regard descendit le long du corps mince pour s’arrêter médusé au niveau de la tête du cheval. Là, fixés par un méchant ruban adhésif sur les yeux peints du cheval, se trouvaient deux globes oculaires couleur pervenche.

— Eh Maxime ! C’est pas ça que tu cherchais ? lança-t-il, très pince-sans-rire…

Neuville-sur-Oise, 8h40.

Un coup de sonnette insistant fit sursauter Laura Vermande qui achevait de repasser les tee-shirts colorés que Juliette emporterait chez sa mère. « Entre ! cria-t-elle, c’est ouvert ! ». Surprise, elle entendit à nouveau la sonnette retentir. Légèrement intriguée, elle se dirigea vers la porte d’entrée. Là, elle se retrouva face à face avec deux inconnus au visage grave.

— Vous êtes Madame Bordenave ? interrogea le plus âgé.

— Non, je suis Laura Vermande, l’amie de M. Bordenave, c’est pourquoi ?

Perrot reprit :

— Votre mari ou plutôt votre compagnon est-il là, s’il vous plaît, Madame ?

— Mademoiselle, rectifia la jeune femme, consciente au moment où elle prononçait ces paroles de la futilité de cette rectification. Paul n’est pas encore rentré, il était en voyage d’affaires à Rennes. Il sera de retour d’ici une heure environ.

— Bien, Mademoiselle, dans ce cas, ce sera à vous de lui faire part d’une terrible nouvelle…

Laura Vermande, la gorge soudain serrée, haussa un sourcil interrogateur. Le commandant de police poursuivit alors sa macabre mission :

Le corps de sa fille Juliette a été retrouvé tôt ce matin aux Étangs de Cergy-Neuville…

Au même instant, le gardien Francis Delpierre, flanqué d’une jeune adjointe de sécurité, entreprenait de prévenir Céline Goodwill de la mort de sa fille Juliette. Le commissaire Hobereau avait tenu à ce que ses équipes se déplacent afin d‘expliquer de vive voix aux parents de la victime les circonstances du décès. Delpierre, jeune policier, calme et sportif avait été désigné pour cette ingrate besogne. À son tour, il avait demandé à sa toute jeune collègue de venir l’assister dans cette épreuve. La femme qui vint leur ouvrir la porte semblait déjà dans un état second. De profonds cernes mangeaient un visage qui, frais et reposé, devait être beau. La mince femme était emmitouflée dans un long cardigan de cachemire beige qu’elle portait sur un pantalon brun chiné. Avec ses cheveux blonds ceints d’un bandeau à motifs léopard, Céline Goodwill était d’une élégance incontestable. Seul son regard fuyant trahissait un certain déséquilibre. Delpierre sans attendre se présenta :

— Madame Goodwill ?

D’un hochement de tête, cette dernière acquiesça.

— Francis Delpierre, gardien de la Paix au Commissariat de Cergy. Voici Carole Montiel, adjointe de sécurité. Nous sommes chargés de vous annoncer un drame survenu cette nuit à la Base de loisirs de Cergy-Neuville. Votre fille Juliette a été retrouvée morte, assassinée.

La femme tressaillit, blêmit et laissa son dos retomber contre le mur du vestibule. Instinctivement, le jeune gardien lui saisit le coude et le serra en signe de réconfort. Il la guida dans le salon et la contraignit doucement à s’asseoir sur un canapé. Puis, il se dirigea vers la cuisine et, avisant une théière fumante sur la table, il s’empara d’un mug coloré qu’il remplit du breuvage brûlant. Delpierre regagna alors le salon où Carole Montiel veillait sur la mère endeuillée. D’autorité, il tendit le mug à Céline Goodwill. Celle-ci, porta docilement la tasse à ses lèvres sans paraître sensible à la température du thé fumant. Elle semblait absente. Elle ne prononçait pas le moindre mot. Elle ne posait même pas les inévitables questions : « Où ? Quand ? Comment ? Qui ? Et surtout : pourquoi ? ». Quelque peu désarçonné par cette apathie, le mince jeune homme brun poursuivit malgré tout :

— Madame, nous n’avons pour l’instant aucune autre information à vous communiquer. L’enquête n’a pas encore débuté. Nos collègues : le commandant Perrot et l’inspecteur Lefèvre en sont chargés. Ils se sont également occupés de prévenir votre ex -mari.

Delpierre avait l’impression de s’adresser à un mur. Le regard fixe, la bouche serrée, le visage de la mère en deuil était totalement inexpressif. Craignant que le choc eût trop fortement ébranlé les nerfs de la femme mutique, Delpierre s’enquit :

— Madame, vivez-vous seule ?

La femme leva des yeux d’un magnifique bleu pervenche vers le policier. Puis, alors que ce dernier désespérait de recevoir une réponse, Céline Goodwill acquiesça d’un discret hochement de tête. Le gardien de la Paix s’enhardit :

— Avez-vous quelqu’un qui pourrait venir vous soutenir dans cette épreuve, un parent, une amie ?

À nouveau, la femme mit du temps avant de répondre. Enfin, elle bafouilla d’une voix pâteuse :

— Je peux appeler mon amie Hélène, elle habita au Vésinet.

Mais elle ne fit pas mine de se lever, aussi Carole Montiel lui apporta-t-elle, elle-même, le téléphone portable qui trônait sur un bonheur-du-jour. Elle lui tendit le combiné, mais cette dernière ne le saisit pas. L’adjointe de sécurité lui demanda alors de lui dicter le numéro de téléphone de son amie. Telle un robot, Céline Goodwill ânonna les dix chiffres du numéro d’Hélène Ménard. Au bout de trois tonalités, une voix énergique répondit. D’une voix douce, la jeune policière annonça la macabre nouvelle à son interlocutrice. Avec une voix brisée par l’émotion, celle-ci annonça son arrivée d’ici une demi-heure. Carole Montiel rassura alors la mère :

— Madame, votre amie arrive sur le champ. Elle restera à vos côtés le temps nécessaire. Nous allons l’attendre avec vous.

Les paroles de la jeune fille ne suscitèrent à nouveau aucune réaction de la part de leur hôtesse. Désemparée, la jeune policière adressa un regard interrogateur à son collègue plus expérimenté. Celui-ci prit le relais :

— Madame, lorsque votre amie sera près de vous, nous nous éclipserons. Nous vous demanderons de ne pas vous éloigner de votre domicile pour le moment. Les deux policiers chargés de l’enquête vont probablement vous rendre visite dans les plus brefs délais.

Face au mutisme persistant de la femme blonde assise face à eux dans le canapé et désespérant d’obtenir aucune réponse de sa part, les deux policiers optèrent à leur tour pour le silence. De concert, ils attendirent la venue d’Hélène Ménard. Vingt minutes plus tard, celle-ci apparaissait…

Neuville-sur-Oise, 10h.