9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

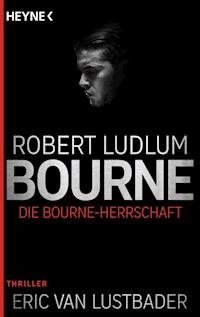

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: JASON BOURNE

- Sprache: Deutsch

Ein politischer Gipfel in Doha wird von einer Gruppe Schwerbewaffneter überfallen. Jason Bourne ist als Doppelgänger eines syrischen Ministers mittendrin und gerät in die Gewalt des berüchtigten Terroristen El Ghadan. Wie sich zeigt, hat der Terrorchef auch Bournes enge Freundin Soraya Moore und deren kleine Tochter entführt. Sein grausames Ultimatum: Binnen einer Woche soll Bourne den Präsidenten der USA töten. Gelingt es ihm nicht, werden Mutter und Kind sterben. Die Uhr tickt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 550

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

ROBERT LUDLUM

ERIC VAN LUSTBADER

DIE BOURNE

HERRSCHAFT

THRILLER

Aus dem amerikanischen Englisch

von Norbert Jakober

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Das Buch

Jason Bourne vertritt einen syrischen Minister als dessen Doppelgänger bei einem politischen Gipfel in Doha. Als Bewaffnete die Sitzung stürmen, gerät Bourne in die Gewalt des berüchtigten Terroristen El Ghadan. Wie sich zeigt, hat der Terrorchef auch Bournes enge Freundin Soraya Moore und ihre kleine Tochter entführt.

El Ghadan stellt ihm ein furchtbares Ultimatum: Mutter und Kind müssen sterben, falls Bourne nicht bereit ist, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten. Der Terrorist will damit ein historisches Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern verhindern, das der US-Präsident vermitteln soll.

Bourne hat eine Woche Zeit, um das Unmögliche zu schaffen – Soraya und ihr Kind zu retten, ohne den Präsidenten zu töten.

Die Autoren

Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 280 Millionen Exemplaren. Robert Ludlum verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.

Eric Van Lustbader ist Autor zahlreicher internationaler Bestseller. Seine Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner Frau Victoria in New York und auf Long Island.

Weitere Titel und Informationen unter heyne.de/Ludlum

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

Die Originalausgabe The Bourne Ascendancy

erschien 2014 bei Grand Central Publishing, New York

Vollständige deutsche Erstausgabe 08/2016

Copyright © 2014 by Myn Pyn, LLC

Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Werner Wahls

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,

unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock/HHStudio

Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich

ISBN: 978-3-641-17017-2V001

www.heyne.de

Für Victoria, wie immer …

PROLOG

EINS

Sieben Minister betraten das noble Hotel Al Bourah in Doha. Sieben Minister aus Jordanien, Syrien, Katar, Irak, Libanon, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jemen, mit finsteren Gesichtern und Aktenkoffern, die mit einer Kette am Handgelenk befestigt waren und sich nur mit dem persönlichen Fingerabdruck öffnen ließen. Sie hatten das Auftreten von Königen, und einige verfügten durchaus über die Macht von Königen, als diese noch wirkliche Macht hatten. Begleitet wurden sie von Leibwächtern, die noch finsterer dreinblickten als ihre Herren und die – muskelbepackt und schwer bewaffnet – bereit waren, auf jedes Geräusch und jede plötzliche Bewegung zu reagieren.

In der weiträumigen Lobby schritten die Politiker mit ihrem Gefolge durch zwei Reihen riesiger Marmorsäulen hindurch und passierten die aufwendigen Sicherheitskontrollen, die ihre jeweiligen Länder hatten installieren lassen und die von kampferprobten Söldnern überwacht wurden, die man eigens für diese Zusammenkunft angeheuert hatte.

Die Minister und ihre Leibwächter fuhren mit zwei Aufzügen ins oberste Stockwerk hinauf, durchquerten schweigend einen mit dickem Teppich ausgelegten Flur, der zu beiden Seiten von Söldnern bewacht wurde, und betraten einen großen, lichtdurchfluteten Konferenzsaal.

Sie setzten sich an einen blank polierten Palisandertisch, öffneten ihre Koffer aus Stahl und Titan und nahmen Akten heraus, die den Vermerk »Streng geheim« trugen. Die Leibwächter öffneten gut gekühlte Wasserflaschen und kosteten davon, ehe sie die Gläser vollschenkten, die von vertrauenswürdigem Personal gespült worden waren. Mit militärischer Präzision nahmen die Bodyguards ihre Positionen rechts hinter ihren jeweiligen Herren ein.

Neben den Wasserflaschen stand an jedem Platz ein großer Aschenbecher aus geschliffenem Glas. Vier der Minister schüttelten eine Zigarette aus einer Packung und steckten sie an. Genüsslich sogen sie den Rauch tief ein.

Draußen vor den kugelsicheren Fenstern hatte sich bereits die Hitze der Vormittagssonne über Doha gelegt. Jenseits der Strandpromenade Corniche glitzerte die Bucht wie tausend Diamanten in der Sonne.

Als Vertreter des Gastlandes ergriff der Minister aus Katar das Wort.

»Wir sind heute wegen eines besorgniserregenden Problems zusammengekommen.« Er war ein Mann von kleiner Statur, aber würdevollem Auftreten. »In den vergangenen achtzehn Monaten wurden immer wieder beträchtliche Waffenlieferungen in verschiedene afrikanische Länder registriert, die bekannt sind für ihren Reichtum an Erdöl, Erdgas, Diamanten, Uran und seltenen Erden.«

Der Minister hielt inne, nahm einen Schluck Wasser und ließ seinen Blick in die Runde schweifen. »Vielleicht ein Wort zu den Ländern, die nicht an diesem Tisch vertreten sind. Ägypten ist völlig instabil und weiterhin ohne zuverlässige Führung, die für sich in Anspruch nehmen kann, die gesamte Nation zu vertreten. Über Saudi-Arabien und den Iran werden wir uns noch gesondert unterhalten. Es wäre wenig hilfreich gewesen, Vertreter dieser Staaten einzuladen.« Er räusperte sich. »Und über Israel wollen wir besser keine Worte verlieren.«

»Die Israelis sind allesamt Terroristen«, ereiferte sich der Minister aus dem Irak mit angewidertem Gesicht. »Ihr ›Staat‹, wenn man es so nennen kann, wurde durch einen terroristischen Akt gegründet, und nun drängen sie die Palästinenser mit ihren altbekannten Terrormethoden in immer kleinere Reservate.«

Der Minister aus Katar schaute den irakischen Kollegen einen Moment lang schweigend an. »Ja. Um zu unserem Thema zurückzukommen …«, begann er schließlich von Neuem und warf einen Blick in die Runde. »Unsere besten Leute konnten bisher nicht ermitteln, woher diese Lieferungen kommen. Wir wissen jedoch, dass es sich um modernste Waffen handelt. Die Empfänger sind Anführer verschiedener aufständischer Gruppen. Terrorzellen, die nichts als Tod und Zerstörung im Sinn haben.« Er nahm ein iPad und tippte auf das Display, worauf eine Liste der Feinde der betreffenden Länder samt deren Verbrechen an die Wand projiziert wurde: Terroranschläge, Versklavung von Kindern und jungen Erwachsenen und die fortschreitende Indoktrinierung der Bevölkerung.

»Wie Sie sehen, sind diese Gruppen mit ihrer Strategie äußerst erfolgreich.« Mit einem Laserpointer unterstrich er seine Worte. »Der starke Zulauf erklärt sich durch die extreme Armut, das Fehlen von Bürgerrechten, das Versprechen, als Märtyrer verehrt zu werden, und Geldgeschenke an die Familien der jungen Menschen, die bereit sind, ihr Leben wegzuwerfen.« Er beendete die Präsentation. »Wir sehen also, dass die westliche Kritik am radikalen Islamismus durchaus berechtigt ist. Das Leben hat für diese Leute keinen Wert.«

Der Minister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhob sich, um das Wort zu ergreifen. »Diese ständige Radikalisierung muss gestoppt werden.« Im Gegensatz zu seinem Kollegen aus Katar war er ein hochgewachsener, majestätisch wirkender Mann mit schwarzen Augen und ebensolchem Haar und einer Haut wie altes Leder: rissig, wettergegerbt und zäh. Er hämmerte mit der Faust auf den Tisch. »Die Terroristen haben ungebrochenen Zulauf und hinterlassen eine Spur der Verwüstung, deren Folgen wir alle zu spüren bekommen. Diese sinnlose Gewalt muss ein Ende haben.«

Er setzte sich, nachdem er seinen Standpunkt klargemacht hatte. Der Minister aus Katar nickte so wie die meisten Anwesenden. Der syrische Vertreter, der das Geschehen mit großer Aufmerksamkeit verfolgte, registrierte auch diese Reaktion seiner Kollegen.

In einer Sitzungspause stand er auf und ging über den Flur zur Toilette. Er vergewisserte sich, dass sie leer war, und klemmte einen Holzkeil unter die Tür, damit sie sich von außen nicht öffnen ließ. Vor dem Spiegel fasste er sich an die falsche Knollennase und nahm die Kunststoffprothese heraus, die seine Wangen voller erscheinen ließ. Er rückte seinen Bart zurecht und fixierte ihn an einigen Stellen mit etwas Hautkleber.

Hinter der Maske erkannte sich Jason Bourne selbst kaum wieder.

Umso besser, dachte er bei sich. So konnte er sicher sein, dass ihn auch die anderen nicht erkennen würden. Bourne hatte viele Jahre von Rücklagen gelebt, und als das Geld schließlich zur Neige gegangen war, hatte er sich nach einer neuen Einnahmequelle umsehen müssen.

Seit einem Jahr arbeitete er für hochrangige Politiker und Geschäftsleute, die er bei Konferenzen und Sitzungen als Double vertrat. Damit hatte er in nur zwölf Monaten fast so viel Geld verdient, wie er ursprünglich in der Schweiz gehortet hatte.

Er nahm sein Handy heraus, das mit einer speziellen Verschlüsselungssoftware ausgestattet war, und drückte eine Kurzwahltaste. Als sich Sara Yadin meldete, berichtete er ihr alles, was er in der Sitzung über die Terrorgruppen in Afrika erfahren hatte.

»Später mehr«, fügte er hinzu und trennte die Verbindung.

Normalerweise gab er keine Informationen von solchen Zusammenkünften an Dritte weiter. Dass er in diesem Fall eine Ausnahme machte, lag daran, dass er Sara, die als Mossad-Agentin tätig war, liebte. Der zweite Grund war seine wachsende Freundschaft mit Saras Vater Eli Yadin, dem Direktor des israelischen Geheimdienstes. Ihre Sicherheit lag ihm am Herzen; auf diese Weise konnte er etwas dafür tun.

Lächelnd betrachtete er sein Spiegelbild, setzte die Wangenprothese wieder ein, vergewisserte sich, dass die Maske perfekt war, und kehrte zufrieden in den Konferenzsaal zurück.

Abgesehen von den patrouillierenden Söldnern war die Lobby des Al Bourah wie ausgestorben. Kein einziger Gast betrat oder verließ das Hotel, kein Auto bog in die halbkreisförmige Auffahrt ein, und selbst die Strandpromenade wirkte verlassen. Das Sicherheitsnetz hätte engmaschiger nicht sein können. Die livrierten jungen Frauen und Männer am Empfangstisch hatten Mühe, das Gähnen zu unterdrücken. Ihr Dienst war umso langweiliger, als man ihnen sogar verboten hatte, zu plaudern und den neuesten Klatsch über Promis auszutauschen, der ihren Arbeitstagen normalerweise die Würze verlieh.

Es war so ruhig, dass einige der Söldner den jungen Frauen am Conciergetresen verstohlene Blicke zuwarfen. Einige Minuten später kam die hübscheste von ihnen mit einem Tablett mit kleinen Teetassen hinter dem geschwungenen Granittresen hervor. Die Männer starrten sie erst ungläubig, dann begehrlich an, als sie mit einem schelmischen Lächeln zu ihnen trat.

Sie verteilte die Tassen an die Männer, die den Tee dankbar tranken. Nur einer lehnte das Angebot ab. Sie hielt ihm die Tasse hin, doch er schüttelte erneut den Kopf, während seine Kameraden plötzlich weiche Knie bekamen. Sie begannen zu wanken und sanken einer nach dem anderen zu Boden. Als der einzige verbliebene Söldner sein Gewehr hochriss, jagte ihm die Frau mit einer Pistole aus nächster Nähe eine Kugel in die Schläfe.

Das war das Signal für die Terroristen, die sich als Hotelangestellte verkleidet hatten. Sie verließen ihre Plätze und griffen sich die Waffen der Söldner.

Die vier Wächter, die draußen postiert waren, stürmten durch die Drehtür herein. Zwei Terroristen drehten sich um und töteten sie mit kurzen, gezielten Feuerstößen ihrer Sturmgewehre.

Einer der Terroristen sprach ein paar Worte in sein Handy, und dreißig Sekunden später hielt ein amerikanischer SUV vor dem Hotel, aus dem sechzehn Bewaffnete sprangen. Die Führungsmänner zerschossen die Überreste der gläsernen Drehtür, und die Terroristen stiegen zusammen mit ihrem legendären Führer über die Toten und betraten das Hotel.

Phase eins war erfolgreich abgeschlossen.

Oben im Konferenzsaal hatten die Minister die Sitzung wieder aufgenommen.

»Wir haben allen Grund zur Annahme«, verkündete der irakische Minister, »dass der illegale jüdische Staat hinter diesen Waffenlieferungen steckt. Ich bin überzeugt, dass der Mossad solche Terrorzellen unterstützt, um Länder zu destabilisieren, von denen die Israelis keinen wirtschaftlichen Nutzen haben.«

Einige Amtskollegen nickten zustimmend. Der Minister aus Katar erhob sich und wandte sich an Bourne. »Minister Qabbani, wir haben noch nichts von Ihnen zu dem Thema gehört.«

Bourne nickte. »Es ist immer naheliegend, Israel die Schuld zuzuschieben, aber wenn man die Situation etwas genauer betrachtet, hätten andere viel mehr davon, diese Terroristen zu bewaffnen.«

»Und wer soll das sein?«, fragte der irakische Minister finster.

»Zum Beispiel der Iran«, fuhr Bourne fort. »Und Russland.«

»Russland?«, schreckte der Iraker hoch.

»Chinas Rohstoffbedarf steigt immer schneller. Seit fünf Jahren erkaufen sich die Chinesen systematisch den Zugang zu den reichen afrikanischen Rohstoffvorkommen, vor allem Erdöl, Erdgas und Uran. Russland würde die chinesischen Bemühungen nur zu gerne torpedieren. Und was wäre dazu besser geeignet, als Gruppierungen zu unterstützen, die die betreffenden Länder destabilisieren?«

»Was unser geschätzter Kollege über Russland sagt, scheint mir durchaus beachtenswert«, stimmte der Minister aus den Emiraten zu, während der Iraker nur verächtlich schnaubte. »Sie sehen das nicht so, Minister Boulos?«

»Ganz und gar nicht«, betonte der Iraker.

»Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre«, fuhr Bourne fort, »aber ist Russland nicht ein Kunde von Ihnen?«

Der Iraker reagierte sichtlich gereizt. »China ist der wichtigste Partner für die Erdölindustrie meines Landes.«

»Weshalb gewisse Leute im Kreml Sie engagiert haben, um Chinas Vormarsch mit allen Mitteln zu bremsen.«

Der Minister aus den Emiraten drehte den Kopf abrupt wie ein Falke. »Ist das wahr, Boulos?«

»Natürlich nicht!« Doch je lauter der Iraker protestierte, umso weniger waren die anderen geneigt, ihm zu glauben.

Der Minister aus den Emiraten wandte sich wieder an Bourne. »Haben Sie auch einen Vorschlag, was wir dagegen unternehmen könnten?«

Von den Aufzügen und den Feuertreppen stürmten die Terroristen in den Flur des obersten Stockwerks. Drei Söldner im Dienste der Terrorgruppe, die auf dem Flur gewartet hatten, töteten mehrere Wächter mit dem Messer oder erdrosselten sie mit einer Schlinge. Alle Übrigen wurden lautlos und mit tödlicher Effizienz von den Neuankömmlingen niedergestreckt, die anschließend, dem Befehl ihres Anführers folgend, zur Tür des Konferenzsaales weitereilten.

»Wie Sie wissen, hat sich der FSB aufgespalten«, erklärte Bourne, »und seither sind die Methoden der russischen Spionage noch um einiges aggressiver geworden. Meine Kontakte innerhalb der Organisation bestätigen, dass vor allem die Aktivitäten des FSB-2 in den vergangenen Monaten …«

In diesem Augenblick flog die Tür auf, und vier maskierte Terroristen begannen mit automatischen Waffen zu feuern. Blut, Gehirnmasse und Knochensplitter der Minister aus Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien spritzten durch die Luft wie ein infernalischer Springbrunnen. Die Terroristen knallten die Tür zu und schlossen ihre Opfer ein.

Bourne griff sich seinen Aktenkoffer und schleuderte ihn nach dem nächststehenden Terroristen. Der Mann wurde von den Beinen gerissen, und Bourne schnappte sich einen schweren gläsernen Aschenbecher und knallte ihn dem zweiten Terroristen ins Gesicht. Blutend krachte der Mann gegen die Wand hinter ihm.

Die beiden anderen mähten indessen die Minister aus dem Irak, dem Libanon und Jemen nieder. Letzterer hatte noch eine Pistole aus seinem Koffer gezogen, die ihm jedoch nichts mehr nutzte. Bourne hatte sich inzwischen das Gewehr eines am Boden liegenden Terroristen geschnappt.

Er gab einen kurzen Feuerstoß ab, der den dritten Terroristen mit einer klaffenden Wunde in der Brust von den Beinen riss. Der letzte verbliebene Angreifer riss sein Sturmgewehr herum, doch Bourne war schneller und schaltete ihn mit einem gezielten Feuerstoß aus.

Rasch sah er nach den getroffenen Ministern, musste jedoch erkennen, dass er nichts mehr für sie tun konnte. Sie waren alle tot.

Mit dem Gewehr in der Hand öffnete er die Tür und sah den Dschihadisten, der als El Ghadan bekannt war, vor sich stehen. El Ghadan, dessen Name so viel wie »Morgen« bedeutete, war von einem Dutzend Männer umgeben, die ihre Maschinenpistolen auf Bourne richteten.

El Ghadan trat vor, nahm Bourne das Gewehr aus den Händen, riss ihm den falschen Bart herunter und lächelte. »Hallo, Mr. Bourne.«

ERSTES BUCH

ZWEI

El Ghadan machte eine auffordernde Geste. »Bitte, kommen Sie mit.«

Bourne schwieg und rührte sich nicht.

»Es stimmt also, was man sich über Ihre Sturheit erzählt.« Sein Lächeln gefror zu einer Maske. »Durchsucht ihn.«

Ein bulliger Mann, dessen schwarze Augen vor Hass glühten, klopfte ihn nach Waffen ab. Er trat einen Schritt zurück und nickte.

»Kehren wir an den Tatort zurück.«

Zwei Männer packten Bourne an den Armen, drehten ihn um und führten ihn in das vom Überfall gezeichnete Konferenzzimmer.

»Eins, zwei, drei, vier Morde«, zählte El Ghadan die Toten und wandte sich an Bourne. Er war nicht groß, aber breitschultrig und hatte die schmale Taille eines Tänzers, doch seine pockennarbigen Wangen, die groben Gesichtszüge und die riesigen, kräftigen Hände wiesen ihn als Arbeiter aus, der von Beduinen abstammte und in der Einöde der Wüste groß geworden war.

»Alle Märtyrer.« Seine Lippen waren fleischig, die Augen zusammengekniffen, als wären sie in die Zukunft und nicht auf die Gegenwart gerichtet. Möglicherweise war er so zu seinem Namen gekommen. »Doch das ändert nichts an Ihrem Verbrechen.«

Bourne hatte einiges über El Ghadan gehört, war ihm jedoch nie begegnet. Er hatte seine Treadstone-Akte studiert, doch solche Akten enthielten zwar interessante Fakten, waren jedoch immer unvollständig und ungenau, was die Persönlichkeit des Betreffenden anging. Bei Extremisten wie El Ghadan – und er war zurzeit der Schlimmste dieser Sorte – war es unerlässlich, ihre Persönlichkeit zu verstehen, um sie besiegen zu können. Deshalb konzentrierte sich Bourne mit allen Sinnen auf ihn.

»Glauben Sie nicht, dass die Polizei jeden Moment eintreffen könnte?«

»Die Polizei.« El Ghadan lachte verächtlich, und es klang so rau und trocken wie der Wüstenwind. »Ich habe die hiesige Polizei in der Tasche.«

Bourne registrierte seine Antwort aufmerksam. Arroganz und Hochmut. Wenn der Gegner sich haushoch überlegen fühlte, hatte man bereits einen kleinen Vorteil. Bourne begann im Geist, eine Datenbank mit Details anzulegen, die sich noch als wertvoll erweisen konnten.

El Ghadan schnippte mit den Fingern, und die zwei Männer, die Bourne festhielten, setzten ihn auf einen Stuhl zwischen zwei gefallenen Terroristen. Er streckte die Hand aus, und ein anderer Mann reichte ihm einen Tablet-Computer.

El Ghadan hielt Bourne das Display hin. Es zeigte eine Liveaufnahme von Soraya Moore, ihrer Tochter und ihrem Mann Aaron Lipkin-Renais, einem französischen Agenten. Die drei saßen nebeneinander, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Sorayas kleine Tochter war sichtlich verängstigt und fing an zu weinen.

Bournes Magen zog sich schmerzlich zusammen. Seine Beziehung zu Soraya Moore war langjährig, kompliziert und eine Zeit lang auch intim gewesen. Wie hatte El Ghadan sie und ihre Familie in seine Gewalt bekommen? Die Möglichkeiten des Terroristen waren offenbar noch um einiges größer, als er gedacht hatte.

Soraya Moore schaute direkt in die Kamera. Bourne hatte sie über drei Jahre nicht mehr gesehen, wusste jedoch, dass sie ihr Amt als Kodirektorin von Treadstone nach ihrer Heirat aufgegeben hatte. Wenig später war sie ganz nach Paris gezogen, um einen neuen Lebensabschnitt mit ihrem Mann und ihrer Tochter Sonya zu beginnen, die in der Stadt der Liebe geboren wurde. Obwohl er sie so selten sah, hatte Soraya ihn in seinen Gedanken immer irgendwie begleitet.

Sie war Halbägypterin und immer schon eine sehr schöne Frau gewesen. Es war seltsam, dachte Bourne, dass sie in ihrer verzweifelten Lage sogar noch schöner auf ihn wirkte mit ihren großen kaffeebraunen Augen, die in diesem Moment kalte Wut ebenso ausdrückten wie Angst um Lipkin-Renais und Sonya. Er wusste, dass das Wohlergehen ihrer Familie für sie das Allerwichtigste war.

Im Gegensatz zu Soraya hatte Lipkin-Renais den Kopf abgewandt, als schaue er auf etwas oder jemanden außerhalb des Blickwinkels der Kamera.

In dem mittlerweile stinkenden Konferenzsaal deutete El Ghadan mit seinem schwieligen Zeigefinger auf das Display. »Sie kennen diese Leute, nicht wahr?«

Bourne zwang sich, auf die feinen Untertöne in El Ghadans Stimme zu achten.

»Also, die Frau kennen Sie sicher. Soraya. Soraya Moore. Sie ist Kodirektorin von Treadstone … oder vielmehr war sie es.«

Er prahlte mit seinem Wissen, wie ein Gorilla, der sich auf die Brust trommelte. Doch es schwang noch eine gewisse Schadenfreude mit, über die Bourne mehr herausfinden musste.

»Seltsam, dass sie einen Franzosen Ihnen vorgezogen hat, Bourne. Aber irgendwie auch wieder verständlich. Sie wären als Vater wahrscheinlich genauso miserabel wie als Ehemann.«

Andere zu verhöhnen und zu beleidigen war meistens ein Zeichen von Unsicherheit oder gar Angst, wie Bourne wusste. Wovor mochte El Ghadan Angst haben?

»Haben Sie die kleine Sonya schon mal gesehen? Kinder in ihrem Alter sind noch so unschuldig, finden Sie nicht auch, Bourne? Die Kleine ist genauso schön wie ihre Mutter, vielleicht wird sie sogar noch schöner, wenn sie groß ist, wer weiß?«

Jetzt kommt’s, dachte Bourne.

»Falls sie groß wird.«

Bourne blickte starr geradeaus und schwieg.

»Nehmt ihn mit«, befahl El Ghadan.

Sie zogen ihm eine Kapuze über den Kopf und führten ihn zwischen den Toten auf dem Flur zum Aufzug, brachten ihn nach unten in die ebenfalls nach Blut stinkende Lobby und hinaus zu dem SUV. Dann stach ihm jemand eine Nadel in den Arm. Er kämpfte gegen die Bewusstlosigkeit an, doch das Mittel war zu stark, und als der SUV losfuhr, war er bereits in tiefe Dunkelheit gesunken.

Als Bourne zu sich kam, erlebte er einen kurzen Moment der Ruhe und Klarheit, ehe ihm wie mit einem Blitzschlag bewusst wurde, was geschehen war.

Er war an Händen und Füßen an einen Holzstuhl gefesselt und befand sich in einem kleinen fensterlosen Zimmer mit nackten Betonwänden. Die Tür war verschlossen und bewacht. Der einzige Schmuck war ein dicker Teppich an der Wand vor ihm.

Rechts von ihm saß El Ghadan auf einem Stuhl. Zwischen ihnen stand ein kleiner achteckiger Tisch, in den Perlmutt eingelegt war. Der Terrorist hatte lässig ein Bein über das andere geschlagen. Nur das Wippen des oberen Beins verriet seine nervöse Ungeduld. Er hob eine Hand, und ein Mann eilte hinaus und brachte ein Tablett mit zwei Bechern Kaffee, Sahne und Zucker sowie einem Teller Datteln.

El Ghadan deutete auf das Tablett. »Bitte, greifen Sie zu.« Er schüttelte den Kopf. »Ach so, tut mir leid.« Er hielt ihm einen Becher hin. »Kaffee? Nein?« El Ghadan nahm selbst einen Schluck. »Datteln vielleicht?« Er bot ihm eine an und steckte sie schließlich selbst in den Mund.

»Ich möchte, dass Sie etwas für mich erledigen«, erklärte er schließlich. »Es eilt.«

»Sie haben Ihre eigenen Männer.«

El Ghadan ignorierte seinen Einwand. »In einer Woche will Ihr Präsident in Singapur ein historisches Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern vermitteln.« Er beugte sich vor und sprach mit leiserer Stimme weiter. »Das Abkommen hängt an einem seidenen Faden. Ohne seine Vermittlung wird es nie zustande kommen. Sie sollen dafür sorgen, dass der Präsident nie im Golden Palace Hotel in Singapur ankommt.«

»Sie sind verrückt«, erwiderte Bourne.

»Ist das Ihre Antwort?« El Ghadan wartete geduldig und nickte schließlich. »Also gut. Es braucht wohl eine Lektion in Demut.«

Wie aufs Stichwort brachte ein Mann eine 24-Volt-Autobatterie herein. Von seinen Schultern baumelten nackte Kupferdrähte. Mit seinen dicken Gummihandschuhen stellte er die Batterie neben Bourne und schloss den Draht an die Batterie an.

Bourne verfolgte das Ganze mit der stoischen Ruhe, die er sich in seiner Treadstone-Ausbildung antrainiert hatte und die sich in vielen Einsätzen bewährt hatte. Der Mann wickelte den Draht mehrmals um Bournes Brust und nickte seinem Anführer zu.

»Also«, erklärte El Ghadan, »Rashid wird Ihnen gleich einen Elektroschock verpassen. Nicht stark genug, um Sie zu töten, aber das ist auch nicht meine Absicht. Niemand lernt eine Lektion, indem er stirbt. Nein, durch den Stromstoß werden sich die Zwischenrippenmuskeln um die Lunge verkrampfen. Wenn Rashid nicht vorsichtig ist und Sie dem Strom zu lange ausgesetzt sind, werden Sie ersticken. Aber die Schmerzen sind in jedem Fall so extrem, dass Sie glauben werden zu sterben.« Er nickte. »Zeig es ihm, Rashid.«

El Ghadans Mann verband den Draht mit der Batterie. Bourne hatte geglaubt, auf das vorbereitet zu sein, was ihn erwartete, doch dieser Schmerz ging ihm durch und durch. Eine mächtige Faust drückte seine Lunge zusammen, bis ihm die Tränen kamen.

Rashid löste den Draht von der Batterie. Bourne sank in sich zusammen, der Schweiß rann ihm übers Gesicht, brannte ihm in den Augen, strömte über die Unterarme und zwischen die Beine. Er wusste, er durfte jetzt nicht völlig die Kontrolle verlieren, sonst …

Erneut ließ Rashid das elektrische Gewitter über ihn hereinbrechen. Das Zimmer um ihn herum verlor seine Farben, und er nahm die Geräusche nur noch verzerrt wahr. Sein Kopf baumelte vor der schweißüberströmten Brust. In seinem Gehirn tobte ein chaotischer Sturm und wirbelte Gedankensplitter durcheinander. Er musste sich an etwas erinnern … aber was?

Die elektrische Faust packte ihn ein drittes Mal, drohte ihm den Brustkorb zu zerquetschen und die Rippen ins Herz zu bohren. Das Zimmer verfärbte sich rot, dann schwarz.

»Wie fühlen wir uns?« El Ghadans Stimme schwebte geisterhaft durch die Dunkelheit. »Wieder unter den Lebenden?«

Das Licht im Zimmer war gelöscht worden. Bourne atmete zitternd ein, fühlte sich, als wäre ihm ein Güterzug über die Brust gefahren. Grobe Finger fassten ihn am Kinn. Ein Licht leuchtete in seine Augen, blendete ihn. Jemand zog seine Lider auseinander.

»Pupillen normal«, sagte eine Stimme. »Er hat sich erstaunlich schnell erholt.«

»Das war zu erwarten«, antwortete El Ghadan. »Dann kommen wir zum zweiten Akt.«

Jemand zog den Wandteppich zur Seite. Licht flutete durch ein Einwegfenster in den kleinen Raum. Bourne blinzelte, um etwas erkennen zu können, doch als sich sein Blick klärte, erwartete ihn ein niederschmetterndes Bild. Er schaute in den Raum, den er auf dem Tablet-Display gesehen hatte. Soraya, Sonya und Lipkin-Renais saßen gefesselt nebeneinander.

»Das kleine Mädchen hat furchtbare Angst, Bourne«, sagte El Ghadan auf der anderen Seite des achteckigen Tisches.

»Sonya.« Bourne hatte einen sandigen Geschmack im Mund, die Zunge fühlte sich dick geschwollen an. Er versuchte, seinen Mund zu befeuchten. »Es heißt Sonya.«

El Ghadan wandte sich ihm zu, und sein Stuhl ächzte. »Gleich wird Sonya noch viel mehr Angst haben.«

Bournes Kopf wirbelte herum. Das Gesicht des Terroristen war hell erleuchtet. »Machen Sie keinen Unsinn.«

»Geben Sie nicht mir die Schuld.« El Ghadan zuckte mit den Schultern. »Für das, was hier geschieht, tragen allein Sie die Verantwortung, Bourne.«

Er machte ein Zeichen. Bourne sah, wie Lipkin-Renais’ Gesicht erblasste. Ein Bewaffneter kam ins Bild. Sonya schrie, ihr kleiner Körper zitterte, als hätte sie Schüttelfrost. Sorayas Augen weiteten sich vor Entsetzen. Sie wusste, was kommen würde.

Soraya und Bourne schrien beide auf ihrer Seite der Glasscheibe: »Nein!«

Sonya hörte nicht mehr auf zu schreien.

Bournes Stimme war heiser. »Tun Sie das nicht.«

El Ghadan lehnte sich zurück, als würde er seinen Lieblingsfilm ansehen. »Schauen Sie gut zu, Bourne. Ihre Lektion in Demut geht weiter.«

Die Pistole krachte. Lipkin-Renais’ Blut, Gehirnmasse und Knochensplitter ergossen sich über Soraya wie ein blutroter Regen.

El Ghadan stand auf, trat vor Bourne und verstellte ihm die Sicht, doch das verzweifelte Schluchzen drang zu ihnen herein.

»So, jetzt lastet eine weitere Sünde auf Ihrem Gewissen.«

Der Terrorist faltete die Hände wie ein Priester vor der Predigt. »Ich sage Ihnen jetzt, was passieren wird, wenn Sie sich weiter weigern. Zuerst wird Sonya vor Sorayas Augen erschossen. Dann wird Soraya in eine Verhörzelle gebracht, wo ihr Wille systematisch gebrochen wird, bis nichts mehr von ihrer Persönlichkeit übrig ist, bis nichts mehr da ist als ein Stück Fleisch. Dann werde ich sie persönlich zerstückeln und ihren Körper in eine blutige Masse verwandeln.«

Er beugte sich vor, die Hände immer noch gefaltet, seine Stimme leise, fast teilnahmslos, während aus dem anderen Zimmer Sorayas Schluchzen und Sonyas Schreie hereindrangen. »Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Sie ein Experte in diesen Dingen sind, Bourne.«

El Ghadan trat zur Seite und gab den Blick auf die furchtbare Szene im Raum nebenan frei. Soraya wollte ihre hysterisch schreiende Tochter in die Arme nehmen, doch ihre Fesseln hinderten sie daran.

»Bitte!«, rief sie dem Bewaffneten zu. »Ich will doch nur Sonya in den Arm nehmen.« Sie schaute in die unerbittlichen Augen, den einzigen Teil seines Gesichts, der unter dem Tuch hervortrat, das Kopf und Hals verhüllte. »Bitte!«

»Sei froh«, erwiderte der Bewaffnete, »dass deine kleine Tochter nicht bei einem Drohnenangriff verbrannt ist.«

»Was glauben Sie, wie lange es dauern wird, bis sie stirbt?«, fragte El Ghadan. »Vier Tage? Eine Woche? Sie scheint ziemlich tapfer zu sein, also vermutlich etwas länger. Was meinen Sie, Bourne? Die Fliegen werden viel Zeit haben, sich an ihrem Fleisch zu nähren.«

»Es reicht«, sagte Bourne.

El Ghadan legte den Kopf auf die Seite. »Sind Sie sicher, Bourne? Ich warne Sie, von dieser Entscheidung gibt es kein Zurück.«

»Nennen Sie mir die Einzelheiten.«

El Ghadan seufzte erleichtert. »Gerne.« Er beugte sich fast kumpelhaft über den Tisch. »Merken Sie sich eines gut: Sie gehören jetzt mir, Bourne. Sie tun ab jetzt das, was ich sage.«

DREI

Es war noch dunkel in Washington, als Camilla Stowe im Westflügel des Weißen Hauses eintraf. Sie hatte noch nie viel geschlafen, auch nicht als Kind. Seit Präsident Magnus sie zur Leiterin des Secret Service ernannt und sie damit in seinen innersten Kreis aufgenommen hatte, schlief sie im Durchschnitt zwei Stunden pro Nacht. Das genügte ihr. »Wenn ich tot bin, habe ich genug Zeit zum Schlafen«, sagte sie oft.

Mit ihrem naturroten Haar, den braun gesprenkelten, grünen Augen, der milchweißen Haut und ihrer zierlichen, aber kurvigen Figur übte sie eine erstaunliche Anziehungskraft auf Politiker beider Parteien aus. Nur wer sie nicht kannte, konnte den Fehler begehen, von ihrer zarten Statur auf eine zerbrechliche Persönlichkeit zu schließen.

Ihr Vater war Brite, der schwerreiche Spross einer Adelsfamilie, die lange Zeit maßgeblich an der Ausdehnung des Britischen Weltreichs in Afrika und Indien mitgewirkt hatte. Er hatte darauf bestanden, dass sie ihre Ausbildung in England absolvierte, weil er dachte, sie so davon abhalten zu können, wie ihre Mutter eine Militärlaufbahn in den Vereinigten Staaten einzuschlagen. Carla Stowe war einst eine erstklassige Kampfpilotin gewesen. Als ihre Tochter zu ihr kam, war sie eine ebenso hervorragende Ausbilderin für angehende Piloten. Ihre Kurse waren immer voll. Jeder wollte von ihrem Wissen und ihrer Gefechtserfahrung profitieren.

Camilla hatte jedoch andere Vorstellungen und schloss sich dem Militärnachrichtendienst der U.S. Marines an. Sie diente am Horn von Afrika, in Afghanistan und zweimal im Irak. Rasch wurde sie vom Lieutenant zum Captain befördert, ehe die CIA sie anheuerte. Sie verließ die Agency nach achtzehn Monaten, enttäuscht darüber, wie Frauen dort behandelt wurden. Zu dieser Zeit wurde der Präsident auf sie aufmerksam. Er suchte nach einem Topmann oder einer Topfrau, jemandem, der in der Lage war, mit dem moralischen Sumpf aufzuräumen, der sich innerhalb des Secret Service ausgebreitet hatte. Jemand, der kompromisslos durchgriff und die Organisation auf Vordermann brachte, die für seine öffentliche und private Sicherheit verantwortlich war. Sie war die einzige Frau unter den fünf Kandidaten.

Magnus interviewte sie über neunzig Minuten lang, obwohl er sich schon nach zehn Minuten entschieden hatte, sie zu engagieren. Sie war genau die Richtige für ihn. Nach dem Gespräch bot er ihr den Posten an, und sie sagte Ja. Später vertraute er seinem Stabschef Howard Anselm an, dass Camilla einen Kern aus Stahl habe, der biegsam, aber unzerbrechlich sei. »Sie ist genau, was das Weiße Haus braucht«, meinte er.

Nach dem Einstellungsgespräch lud der Präsident sie spontan zum Essen ein und ließ ein Menü aus seiner Privatküche heraufschicken.

Magnus war ein Familienmensch. Anfangs hatte seine telegene Frau bei vielen Konservativen Missfallen erregt mit ihren ärmellosen Kleidern, die ihre wohlgerundeten Schultern und Arme sehen ließen. Doch ihre natürliche Anmut und ihr sympathisches Auftreten ließen selbst ihre schärfsten Kritiker verstummen. Sie hatten zwei Kinder, ein Mädchen und einen jüngeren Sohn, die ebenfalls eine gute Figur in der Öffentlichkeit machten und weder Journalisten noch Menschenmengen scheuten.

Dennoch hatten Howard Anselm und Verteidigungsstaatssekretär Marty Finnerman sehr wohl bemerkt, dass POTUS, der President of the United States, in Camilla vernarrt war. Sie wussten nicht, ob der Präsident mit ihr geschlafen hatte oder es noch tun würde, doch Anselm und Finnerman beschlossen, die beiden im Auge zu behalten, um einen Skandal zu verhindern.

Als Camilla an diesem frühen Morgen im Westflügel eintraf, war die Stadt noch nicht aus dem Schlaf erwacht. Anselms neue Assistentin Noreen, die ebenso jung und hübsch war wie ihre Vorgängerin, teilte ihr mit, dass ihr Chef bereits in seinem Büro war. Die Tür war offen, die Lichter brannten hell, und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee wehte durch den Flur und zog Camilla an, wie Anselm es beabsichtigt hatte.

»Waren Sie heute Nacht überhaupt zu Hause, Howard?«, fragte Camilla, als sie sein Büro betrat.

»Ehrlich gesagt habe ich mir die Fahrt gespart«, antwortete er, ohne aufzublicken. Seine Scheidung stand nach langem Hin und Her kurz vor dem Abschluss. »Wir haben jede Menge Arbeit so kurz vor dem Friedensgipfel in Singapur.«

Anselm legte den Kugelschreiber hin und beugte und streckte die Finger. Seit der Snowden-Affäre verzichtete er grundsätzlich auf elektronische Kommunikationsmittel. Sie waren ihm zu unsicher, trotz der gegenteiligen Versicherungen der Cyber-Wächter. Für ihn und seine Mitarbeiter gab es ausschließlich handgeschriebene Konzepte und maschinengetippte Endberichte. Zurück in die Zukunft. Schreibmaschinen hatten eine zusätzliche wunderbare Eigenheit, erzählte er jedem, der es hören wollte: Jede Maschine besaß ihre eigene Signatur, so einzigartig und unverwechselbar wie ein menschlicher Fingerabdruck. Falls einmal ein Memo nicht dort landete, wo es hinsollte, war es relativ einfach, die Maschine aufzuspüren, auf der es getippt worden war. »Die Ungenauigkeit des Mechanischen«, pflegte er zu sagen, und Camilla gab ihm in diesem Punkt recht und stellte die Korrespondenz des Secret Service ebenfalls auf mechanische Mittel um.

Endlich schaute Anselm von seinem Schreibtisch auf. »Bitte, bedienen Sie sich.« Während sie sich einen dreifachen Espresso machte, musterte er sie nachdenklich. »Und Ihre Pläne?«

»Sie kennen meine Pläne, Howard.« Sie öffnete den Kühlschrank und goss einen Schuss Sahne-Milch-Mischung in die weiße Porzellantasse mit dem Siegel des Präsidenten. »Ich habe sie Ihnen vor zehn Tagen vorgelegt. Wir haben sie auch schon umgesetzt. Die Kerle, die kolumbianische Nutten gevögelt haben, sind gefeuert. Nach Abschluss der Untersuchungen werden wir sehen, ob weitere Maßnahmen nötig sind.« Sie gab Zucker in den Espresso, rührte um, hob die Tasse an die Lippen und nahm einen Schluck. »Mmmm. Das bringt den Kreislauf in Schwung.«

Sie wandte sich ihm zu. Anselm war ein klein gewachsener, rundlicher Mann mit kurzen Armen und Beinen und schütterem sandfarbenem Haar, das er über seine kahle Stelle kämmte. Er hatte das Gesicht einer Bulldogge und eine Nase wie ein Pilz oder wie ein erfolgloser Preisboxer. Selbst in den heißesten Monaten in der Stadt trug er einen Anzug aus dicker Wolle, schwarze Hosenträger und schwere Halbschuhe, von denen alle vermuteten, dass sie Einlagen enthielten, die ihn größer wirken ließen. Es würde jedenfalls zu seiner nüchternen, humorlosen Persönlichkeit passen. Anselm wirkte, kurz gesagt, wie der typische Bürokrat, der sich an seinem Schreibtisch am wohlsten fühlte.

»Aber das haben Sie ohnehin gewusst, Howard. Also, was gibt’s?«

Er bedeutete ihr, sich zu setzen. Camilla trug einen eleganten beigefarbenen Anzug mit dazu passenden Pumps und einen Hermès-Schal, der ihren Hals umspielte wie eine zahme Schlange.

Nachdem sie sich gesetzt und eine weitere Dosis Koffein zu sich genommen hatte, rückte er mit seinem Anliegen heraus. »Ich möchte, dass Sie Ihren Terminkalender für die nächste Woche frei machen, vielleicht auch etwas länger.«

»Meinen ganzen Terminkalender? Warum? Wofür?«

Er hatte sich auf dieses Gespräch vorbereitet.

»Es gibt wichtige neue Informationen.« Anselm nahm langsam einen Schluck Kaffee, während seine wässrigen braunen Augen sie durch die goldgerahmte Brille beobachteten.

Camilla zeigte sich in keiner Weise irritiert, sondern trank ihren Kaffee aus und ging zur Espressomaschine, um sich eine zweite Tasse zu holen. Als sie fertig war, kostete sie und kehrte an ihren Platz zurück. »Wollen Sie mir nicht sagen, worum es geht?«, fragte sie schließlich.

»Es hat einen Vorfall in Doha gegeben«, berichtete er in völlig neutralem Ton. »Minister aus sieben arabischen Staaten haben dort ein Gipfeltreffen abgehalten.«

»Davon hab ich nichts gehört.«

»Es ist noch nicht in den Medien.«

»Man kann es nicht ewig zurückhalten.«

»POTUS will jeden kleinen Vorsprung nutzen, den wir haben.«

Camilla musterte ihn über den Rand ihrer Tasse hinweg. »Was ist passiert?«

»Sechs Minister sind tot. Dazu mehr als ein Dutzend Leibwächter und vier Dschihadisten.«

»O Gott. Wissen wir, welche …?«

»Die Gruppe wurde allen Aussagen zufolge von El Ghadan persönlich angeführt.«

»Er wurde seit über einem Jahr nicht mehr gesehen.«

»Aber seine Leute, die Morgen-Brigade, waren sehr aktiv in Somalia, im Kongo und Irak, in Indien, Pakistan und Indonesien … praktisch überall auf dem verdammten Planeten. Der Kerl zieht eine Spur der Verwüstung hinter sich her.«

»Das habe ich verfolgt. Warum tritt er jetzt wieder persönlich in Erscheinung?«

Anselms Gesicht blieb ausdruckslos. »Ausgezeichnete Frage.«

Camilla wartete, während ihr Espresso kalt wurde. Sein Schweigen machte sie ungeduldig. »Was ist mit dem siebten Minister?«

Anselms Augen hinter der Brille flackerten kurz zu seinen Unterlagen hinunter, ehe er sich wieder ihr zuwandte. »Ein gewisser Qabbani aus Syrien.«

»Was ist mit ihm?«

»Verschwunden. Als hätte er nie existiert.« Anselm schaute sie finster an. »Doch Minister Qabbani existiert sehr wohl. POTUS hat erst vor einer halben Stunde mit ihm telefoniert. Qabbani ist wohlauf und befindet sich in Damaskus. Er war gar nicht in Doha.«

»Wie zum Teufel …«

»Ein Double.«

Camilla schüttelte den Kopf. »Was?«

»Ein Doppelgänger«, erklärte Anselm. »Es gibt Profis, die in die Rolle von hohen Amtsträgern schlüpfen und in Krisengebieten an ihrer Stelle in Erscheinung treten.«

Camilla lehnte sich zurück und stieß einen Pfiff aus. »Ein gefährlicher Job.«

»Gefährlich für Sie, wenn der Mann, den Sie als Double engagiert haben, zufällig Jason Bourne ist.«

Camilla war so verblüfft, dass etwas Kaffee in die Untertasse schwappte. »Was?«

»Wir vermuten, dass Bourne für El Ghadan arbeitet.«

Sie schüttelte den Kopf. »Gibt es Beweise dafür?«

»Es gibt keine andere Erklärung. Wie ist die Terrorgruppe in das schwer bewachte Hotel gelangt? Bourne ist ein Meister, wenn es darum geht, irgendwo unbemerkt einzudringen. Woher wusste El Ghadan, dass Bourne als Qabbani auftritt? Bourne selbst muss es ihm verraten haben. Zudem sind alle Minister tot, nur Bourne nicht. Sie kennen El Ghadan genauso gut wie ich. Er würde nie einen Zeugen am Leben lassen. Ergo hatte er nie die Absicht, Bourne zu töten. Warum? Weil die beiden zusammenarbeiten.«

»Selbst wenn es stimmen sollte, was Sie sagen …«

»Es ist so. Bourne tut, was er will, wo und wann er will. Er ist für uns der mit Abstand gefährlichste Mann. Eine ständige Bedrohung.«

»Alles schön und gut – aber warum sollte sich El Ghadan mit Bourne zusammentun? Er ist nicht gerade dafür bekannt, Macht zu teilen. Ganz im Gegenteil.«

Anselm beugte sich über den Tisch. »Das ist richtig, aber die NSA hat etwas Interessantes aufgeschnappt. El Ghadan plant einen Angriff, etwas so Großes, dass sogar er Hilfe benötigt.«

»Aber was soll …?« Camilla spürte die plötzliche Anspannung in der Luft. »O Gott, der Gipfel des Präsidenten in Singapur.«

Anselm zeigte für einen Moment seine Zähne, als sich seine dünnen Lippen zu einem Lächeln krümmten. »Der Überfall war eine Art Generalprobe. Sie gelangten ins Hotel, überwältigten die Security und hatten für den entscheidenden Schlag einen Mann im Inneren.« Er hob belehrend den Zeigefinger. »Eine wenig bekannte Tatsache: Bourne ist ein Meister der Verkleidung. Keiner beherrscht das so wie er.«

Camilla schaute ihn mit großen Augen an, während Anselm seinen Vortrag fortsetzte.

»Seit Jahren versuchen unsere Behörden alles, um Bourne zu fassen und endgültig das Handwerk zu legen. Da muss es ihm doch ein Anliegen sein, den Präsidenten der Vereinigten Staaten auszuschalten, der den Befehl zu seiner Eliminierung gegeben hat.«

Er stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch und beugte sich noch weiter vor. »Hier geht es um Rache, Camilla. Nichts als Rache.« Er nahm ihr die Kaffeetasse aus der Hand und stellte sie ab. »Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen Bournes terroristische Aktivitäten ein für alle Mal beenden. Das ist der Auftrag, den POTUS uns gegeben hat.«

»Uns?«

»Die Agency war bislang erfolglos, und die NSA ebenso. Sogar Treadstone, das ja jetzt aufgelöst wurde, nachdem Soraya Moore ihr Amt niedergelegt hat und Peter Marks so schwer verletzt wurde. Wir haben jetzt die Aufgabe, eine Strategie zu finden, mit der Bourne nicht rechnet.«

»Das heißt was genau?«

»Wenn Bourne eine Schwäche hat, dann für Menschen in Notsituationen.«

»Haben Sie jemand Bestimmten im Auge, Howard?«

»Hier ist der Einsatzplan.« Anselm reichte ihr eine dicke Mappe.

»Du meine Güte, das ist ja ein richtiger Wälzer.«

»Die Vereinigten Stabschefs haben sich einiges einfallen lassen.«

Sie öffnete die Akte. »Dieser Plan muss etwas Besonderes sein, wenn die ganze Buchstabensuppe dafür so eng zusammengearbeitet hat.«

Anselm lächelte. »Er ist etwas Besonderes, Camilla. Absolut.«

Sie begann zu lesen und blickte abrupt auf. »Moment. Heißt das …«

»Es geht um Sie, Camilla. Wir haben ein Szenario nur für Sie entworfen. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Ihre Aufgabe ist es, Jason Bourne das Handwerk zu legen … endgültig.«

VIER

Eli Yadin, der Direktor des Mossad, nutzte die günstigen Wetterbedingungen und kreuzte gegen den Wind. Seine zwölf Meter lange Slup befand sich etwa eine Seemeile vor der Küste von Tel Aviv. Die Sonne blinzelte hinter den bauschigen Quellwolken hervor. Er blickte auf und lächelte seiner Tochter Sara zu. Sie unternahmen den Segeltörn anlässlich ihrer vollständigen Genesung, nachdem sie durch eine Messerattacke beinahe ums Leben gekommen wäre. Sie hatten zur Feier gemeinsam das Brot gebrochen, eine Flasche Rosé geöffnet und waren sogar eine Runde geschwommen.

Als sein Telefon klingelte – nicht das Handy, sondern das Satellitentelefon ‒, schauten sie sich kurz an und ahnten beide, dass es keine guten Nachrichten sein würden. Er überließ ihr Schot und Pinne und ging unter Deck, um den Anruf entgegenzunehmen.

Es war sein Agent in Doha.

»Direktor, ein Agent des französischen Geheimdienstes wurde gerade vor der französischen Botschaft aus einem Wagen geworfen.«

Eine vertraute Angst stieg in ihm auf. Wenn es er war … »Lebend oder tot?«

»Sein halber Kopf war weggeschossen.«

»Also kein professioneller Mord.«

»Wahrscheinlich nicht.«

Yadin schaute aus dem Fenster. Tel Aviv schien weit weg zu sein. Dennoch hatte ihn seine Welt eingeholt. Er scheute sich, die entscheidende Frage zu stellen.

»Sein Name?«

»Aaron Lipkin-Renais. Ich weiß, der Franzose hat nur gelegentlich für uns gearbeitet, aber sein Tod erschien mir trotzdem wichtig genug, um …«

»Es war richtig von Ihnen, mich zu verständigen.« Yadin drückte einen Moment die Augen zu. Verdammt. »Erzählen Sie mir alles.«

»Sara!«, rief Eli Yadin. »Sara!«

Der Wind ließ ihr Haar wehen, ihre Augen leuchteten in der Sonne. Sie war ihm noch nie schöner erschienen, nie kostbarer gewesen.

»Was gibt’s?« fragte sie, als er wieder die Pinne übernahm.

Tränen traten ihr in die Augen, als er es ihr erzählte. »Wie?«, fragte sie. »Wie ist es geschehen?«

»Aaron und seine Familie waren seit zwei Tagen vermisst. Seine Tochter war krank, deshalb hatten wir angenommen, dass er mit der Familie weggefahren war. Zwölf Stunden später hatte er auf die Anrufe seines Büros noch immer nicht reagiert. Wir befragten seine Kollegen – keiner wusste, wo er steckte. Er war ebenso wie seine Frau und seine Tochter verschwunden.«

»Dann taucht er tot vor der französischen Botschaft auf?« Sara schüttelte den Kopf. »Das ergibt doch keinen Sinn.« Sie setzte sich auf die Reling. »Was ist mit seiner Frau und seiner Tochter?«

»Nichts«, sagte Eli. »Kein Lebenszeichen, gar nichts.«

Sara blickte zur Seite, die Haare wehten ihr ins Gesicht.

»Ich weiß, dass ihr euch nahegestanden habt, Aaron und du.« Als sie schwieg, fuhr er fort. »Hat sich das geändert, nachdem er geheiratet hatte?«

Sie sah ihn scharf an. »Warum sollte es?«

Eli zuckte mit den Schultern. »Ein Mann heiratet, wird Vater. Die Prioritäten ändern sich.«

»Für dich haben sie sich doch auch nicht geändert, Abba.«

Nun warf er ihr einen scharfen Blick zu. »Wirfst du mir das etwa vor?«

»Wie könnte ich dir das vorwerfen? Du bist der tapferste Mann, den ich kenne.«

»Sara.«

»Jetzt ist Aaron tot, und seine Frau und seine Tochter sind verschwunden.«

Eli änderte den Kurs und überlegte einige Augenblicke. »Viele offene Fragen …«

Sara straffte ihre Schultern und fasste einen Entschluss. »Abba, ich muss rausfinden, was geschehen ist. Ich muss nach Doha.«

Ohne ein Wort des Protests steuerte Eli sein Boot Richtung Tel Aviv. Es gefiel ihm nicht, seine Tochter nach Katar zu schicken, doch er wusste aus leidvoller Erfahrung, dass es sinnlos war, ihr zu widersprechen, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte.

»Sonya.«

Stille.

»Sonya!«

Die Dunkelheit verwandelte sich in helles Licht, und Sonya stürzte schluchzend in ihre Arme. »Liebling, ich bin da.« Soraya hob ihre Tochter auf und wiegte sie in den Armen. »Sonya, ich bin da. Alles ist gut«, raunte sie ihr zu.

Sie hatten das Zimmer verlassen dürfen, um ins Badezimmer zu gehen. Ein Dschihadist war bei ihnen geblieben, während Soraya sich und ihre Tochter mit Waschlappen und Seife wusch und auf die Toilette ging, ehe sie in die Zelle zurückgeführt wurden.

Sie bemühte sich, nicht an Aaron zu denken, an seinen Leichnam, der zwischen ihr und ihrer Tochter gelegen hatte, als furchtbarer Beweis der Macht ihrer Entführer. Jetzt war er weg. Gott allein wusste, wie sie seinen Leichnam geschändet hatten. Es war unmöglich, nicht an Aaron zu denken. Großer Gott, er war tot, sein Leben von einem Moment auf den anderen ausgelöscht. So unerträglich. Trotz ihrer inneren Kraft und der Ausbildung, die sie bei Treadstone absolviert hatte, wäre sie ohne ihre Tochter wahrscheinlich zusammengebrochen. Es war ihre vorderste Pflicht, Sonya zu beruhigen und zu trösten. Die Trauer um Aaron musste warten, bis sie beide in Sicherheit waren. Soraya tat, was sie als Agentin gelernt hatte, und verbannte ihren Schmerz in den hintersten Winkel ihrer Gedanken.

»Liebling«, sagte sie mit ruhiger Stimme, »ich bin hier. Du bist in Sicherheit.«

»Mommy!«

Die vertraute Stimme war so voller Angst und Verzweiflung, dass es ihr fast das Herz brach.

»Ich hab dich nicht gesehen, Mommy.«

»Ich war immer da, mein Schatz. Die ganze Zeit.«

»Ich hab dich nicht gesehen!«, wiederholte das Kind.

Gott, lass mich stark sein, betete Soraya. Lass mich mein Kind beschützen, dann werde ich dich für immer lieben. »Ich sag dir, was du tust, wenn das nächste Mal das Licht ausgeht. Hör auf meine Stimme. Folge ihr in deinen Gedanken, dann findest du mich.«

»Das kann ich nicht!«

»Doch, du kannst es, mein Spatz. Erinnerst du dich an Scheherazade? An die Geschichten, die sie dem alten König erzählt hat und die ich dir jeden Abend vor dem Einschlafen vorsinge?«

»Ich erinnere mich an alle.«

»Natürlich tust du es. Ich wusste es. Dein Gedächtnis ist wie ein langer Fluss. Jetzt denk an das Lied von Dinharazade in der Höhle des Dschinns. Erinnerst du dich, wie dunkel es in der Höhle war?«

»Ganz furchtbar dunkel.«

»So dunkel, dass Dinharazade überhaupt nichts sehen konnte.«

»Sie hatte keine Lampe, und draußen war es Nacht. Nicht mal der Mond schien.«

Soraya lächelte. Sonya war ein so bemerkenswertes Kind. »Ja. Aber Dinharazade musste irgendwie den Weg hinaus finden. Was hat sie getan?«

»Sie hörte den Wind durch die Höhle wehen. Sie folgte dem Wind.«

»Und was geschah dann?«

»Sie fand das Haus des Dschinns mit den vielen Zimmern.«

»Wie?«

»Die Stimmen klangen wie der Wind.«

Soraya begann auf Farsi zu singen. »Ich werde bei dir sein, wenn der Mond zum Bersten voll ist. Wenn die Bäume zittern und sich meinem Willen beugen. Wenn dich die Dunkelheit in den Schlaf wiegt, werde ich kommen. Dann nehme ich dich in die Arme und segle mit dir zu unbekannten Küsten.« Ihre Stimme brach beinahe. »Klingt meine Stimme nicht auch wie der Wind, mein Schatz?«

»Ja, Mommy.«

»Dann folge ihr, und du findest mich in der Dunkelheit. Und so wie der Dschinn Dinharazade beschützt hat, werde ich dich beschützen.« Soraya sang, den Tränen nahe. »Ich bin die Sonne und der Mond. Die Sterne folgen meinem Willen, denn ich bin Luft und Meer und Himmel. Wenn du bei mir bist, wenn ich dich halte, bist du in den Armen Gottes.«

»Dann hast du also zugestimmt.«

»Ja, Sir, das habe ich.«

Präsident Magnus zog die Stirn in Falten. »Um Himmels willen, Camilla, lass dieses ›Sir‹, wenn wir allein sind.«

Camillas volle Lippen formten sich zu einem Lächeln. »Wie du meinst, Bill.«

Sie saßen auf einem der beiden Sofas im Oval Office. In dem blauen Teppich vor ihnen leuchtete das Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten und erinnerte jeden, der hier eintrat, wo er sich befand.

»Du hast den Plan studiert.«

»Ja.«

»Von vorn bis hinten.«

»In allen Details. Er ist ziemlich komplex.«

»Muss er auch sein. Immerhin ist es nur noch eine Woche bis zum Gipfel.«

»Warum verschiebst du ihn nicht? Oder wechselst zumindest den Ort?«

Magnus schüttelte den Kopf. »Zu spät. Außerdem werde ich es nicht zulassen, dass eine terroristische Bedrohung den Höhepunkt im wichtigsten Friedensprozess unserer Zeit verhindert.«

»Verstehe. Es ist nur …«

»Ich weiß.« Der Präsident seufzte. »Warum hast du Ja gesagt, Camilla? War Howard so überzeugend?«

»Du kennst mich, Bill. Ich bin Patriotin und gehe dorthin, wo mein Land mich braucht. Ich werde dich beschützen. Als Leiterin des Secret Service ist es mein Job.«

»Und der Rest des Secret Service?«

»Ist aufgeräumt, wie du es haben wolltest. Und Warren war in alles eingebunden – er wird mich hier gut vertreten.«

Der Präsident schien sich nicht für Warren, ihren Stellvertreter, zu interessieren. »Und was du selbst willst, zählt das gar nicht?«

Sie schürzte die Lippen und sah, ohne es zu wissen, noch reizender aus. »Jetzt bist du nicht ganz ehrlich. Du denkst nicht an das, was ich will.«

»Okay, was wir wollen.«

Sie schaute ihn an und atmete leise aus. Er war schon ein imposanter Mann: groß, breitschultrig, männlich. Die Frauen liebten ihn, die Männer beneideten ihn. Seine rhetorische Gabe wurde nur von seiner Fähigkeit übertroffen, einen Draht zu den Menschen zu finden, zu ausländischen Amtsträgern ebenso wie zu einfachen Frauen und Männern. Er hatte die Wahl überlegen gewonnen, und erstaunlicherweise war seine Beliebtheit auch jetzt, im zweiten Jahr seiner Amtszeit, gleichbleibend hoch. Normalerweise verblasste der Glanz, wenn die erste Euphorie verflogen war, doch William Magnus genoss immer noch höchste Zustimmung in der Bevölkerung.

ENDE DER LESEPROBE