8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Ein philosophischer Krimi, der uns mit einem Augenzwinkern bis an die Grenzen des gesunden Menschenverstandes führt. In der Pariser Bibliothèque Nationale entdeckt ein Philosophiestudent einen vergessenen Exzentriker, der im 18. Jahrhundert die Salons eroberte. Womit? Mit philosophischer Unverschämtheit und der Behauptung: »Alles, was ich sehe, höre und anfasse, existiert nur in meiner Vorstellung.« Wer war dieser Languenhaert? Ein selbstverliebter Narr oder ein großer Philosoph? Was als virtuose Recherche beginnt, endet als turbulente Zeitreise. Geistreich und mit Humor zeigt E.-E. Schmitt wohin der Egoismus führt: in die Abgründe des Selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 142

Ähnliche

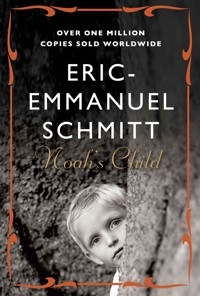

Eric-Emmanuel Schmitt

Die Schule der Egoisten

Roman

Aus dem Französischen von Inés Koebel

FISCHER E-Books

Inhalt

Für Dominique

Es war an einem Dezemberabend in der Bibliothèque Nationale. Ich hatte den ganzen Tag über registriert, notiert und angemerkt, Sachen entdeckt und ausgewertet, diskutiert und nachgedacht, und nun hatte ich genug, mir brannten die Augen, ich legte den Federhalter aus der Hand, die mir schwer geworden war, und schob meinen Stuhl zurück.

Um mich herum über Schreibtische gebeugte Körper, im Lampenlicht glänzende Schädel und entlang der Wände Bücher, geschlossen, stumm, unergründlich. Eine klebrige, düstere Atmosphäre ließ den großen Lesesaal in Grabesstille erstarren. Nichts rührte sich. In der Luft hing jener typische Geruch von reinem Staub, wie man ihn Morgen für Morgen aufwirbelt.

»Ich träume … ich lebe nicht mehr … Ich bin gefangen in einer Scheinwelt …«

Zum ersten Mal verspürte ich Haß auf meine Arbeit. Ich betrachtete die Papierstapel vor mir wie etwas Fernes, Fremdes, diese Materialien, über die mich seit Jahren die mühevolle Arbeit eines Wissenschaftlers beugte, meine obskuren Forschungen auf dem Gebiet der mittelalterlichen Linguistik, die niemanden interessierten, nicht einmal mich.

Oben, an den dunklen Glasfenstern, huschte ein Schatten entlang.

Ich sah mich prüfend um.

Die Schädel dachten. Hätten sich ihre Augen nicht ab und zu hinter ihren hängenden Lidern und ihren Hornbrillen bewegt, hätte man bezweifeln können, daß sie überhaupt noch lebten. Sie lasen; wie eine reglose Eidechse ein Insekt verdaut, nahmen sie Wissen in sich auf, ließen sich durchdringen vom Gedächtnis der Welt, gebannt vom Wesentlichen. Wie langweilig ist doch die Ewigkeit, wenn sie die Zeit durchquert …

Ich stand auf.

Ich musterte die Schädel. Ha, wenn sie wüßten! …

Mit einem hämischen Grinsen begab ich mich in das Kellergeschoß, wo die Kataloge untergebracht waren.

Ich hatte soeben beschlossen, gegen ein ungeschriebenes Gesetz zu verstoßen: Ich wollte etwas Unnützes lesen. Einfach so. Ohne besonderen Grund. Mich über die Regeln des Wissenschaftlers hinwegsetzen, die Zeit vergeuden, lesen, nur zum Spaß … Ein Unding!

Ich schloß die Augen, tastete mich durch die Gänge zwischen den Katalogen, öffnete aufs Geratewohl irgendeine Schublade und fischte blindlings eine Karteikarte heraus. Ich notierte die Signatur, sonst nichts, und gab meine Bestellung auf.

Ich kehrte wieder zu meinem Platz in der Schädelstätte des großen Lesesaals zurück und grinste während der zehn Minuten, die ich warten mußte, vergnügt in mich hinein.

Schließlich kam der Saaldiener und brachte mir einen alten, in rotes Leder gebundenen Folianten mit violettem Schnitt. Ein Dictionnaire patriotique, das Werk eines gewissen Fustel des Houillères, erschienen 1798, als Quartband, bei Nicéphore Salvin, Buchhändler.

Großartig! Ein Buch, von dem ich noch nie gehört hatte.

Mich weiter dem Zufall überlassend, schlug ich das Buch auf, wo es von selbst aufging, und fand auf Seite 96 oben folgenden Eintrag:

EGOISMUS(Philosophischer Begriff):

Als Egoisten bezeichnet man einen Menschen, der glaubt, er allein existiere auf der Welt und alles andere sei nur Traum.

Zur großen Schande des menschlichen Geistes lebte in Paris zu Beginn dieses Jahrhunderts ein Mann, der seinen Namen mit dieser absurden Vorstellung verband, ein gewisser Gaspard Languenhaert, Bürger der Republik Holland. Es heißt, er war so wohlgestalt und wortgewandt, daß allein die Frauenzimmer seinen Erfolg in Paris gewährleistet hätten, doch war seine wahre Mätresse die Philosophie, und zu Ruhme gelangen wollte er durch eine Doktrin. Der englischen Philosophie ausreichend kundig, um Probleme erfassen, jedoch nicht ausreichend genug, um sie auch lösen zu können, gab er einige annehmbare Bemerkungen von sich, aus denen er unerhörte Schlüsse zog. Und so sagte er: Ob ich mich nun bis zum Himmel emporschwinge oder in die allerunterirdischsten Gegenden hinabsteige, so gehe ich doch nie aus mir selbst heraus, und nie nehme ich etwas anderes wahr als meinen eignen Gedanken. Also existiert die Welt nicht an sich, sondern in mir. Also ist das Leben nur mein Traum. Also bin allein ich mir die ganze Wirklichkeit …

Nach Aussage seiner Zeitgenossen ging der junge Mann von dem legitimen Zweifel hinsichtlich der Grenzen unseres Wissens munter zu der Behauptung über, die Dinge seien einzig in ihm, durch ihn und für ihn. Und so zog er denn, auf der Suche nach einer zahlreichen Zuhörerschaft, von Salon zu Salon, um zu verkünden, er allein sei auf der Welt, wobei er nicht davon abließ, seinen Gesprächspartnern zu erklären, daß sie nicht existierten, und mit dem Glas in der Hand zu behaupten, die Materie sei eine sinnlose Annahme, er parlierte, schwadronierte, argumentierte, den Damen und Herren der Gesellschaft immerfort auf den Fersen und ihnen auseinandersetzend, daß allein er sich seiner Existenz sicher sei und der Fortbestand des Universums einzig und allein von seinem Wohlwollen abhinge. Man schätzte seine gefällige Erscheinung, amüsierte sich über seine Reden, und eine Saison lang war Languenhaert unverzichtbares Original eines jeden Salons. Bald aber verweigerte ihm der gesunde Menschenverstand das Ohr, das ihm die Neugierde geliehen hatte. Sein Erfolg war von kurzer Dauer. Man verdächtigte ihn der Aufrichtigkeit, mit anderen Worten, man hielt ihn für verrückt, und wer bei Verstand war, wandte sich ab von ihm.

Was nun kam, bewies, daß man nicht falsch befunden hatte, denn, aus der Welt der Salons ausgestoßen, begann er eine Sekte der Egoisten zu gründen, um seine Wahnvorstellungen weiter kundtun zu können. Eine Zeitlang kamen im Dorf Montmartre wöchentlich Individuen zusammen, von denen ein jedes sich einzig und allein für das gesamte Universum hielt. Was mögen sie einander gesagt haben? Sie haben gewiß parliert, aber haben sie einander auch verstanden? In der Folge löste sich die Sekte der Egoisten mangels Anhängern zwangsläufig auf; und Gaspard Languenhaert veröffentlichte eine Abhandlung zu einer neuen Metaphysik, doch niemand wollte sie lesen oder hören, so war er denn von neuem allein. Für ihn zweifellos kaum von Belang!

Languenhaert fand einen raschen Tod, 1736 in Paris, dank einer Überdosis Opium, gewiß war er der Last der Welt auf seinen Schultern müde geworden. Er hatte keinerlei Einfluß auf seine Zeitgenossen, und ebensowenig auf die Nachwelt.

Aber hätte er da nicht auch im Widerspruch zu seiner Doktrin gestanden, sofern er denn tatsächlich eine solche hatte?

Ich war begeistert.

Da hatte also eines Tages in der Weltgeschichte ein Mann eine Theorie über etwas aufgestellt, das ich so oft empfand, dieses Gefühl, das mich vorhin überkommen hatte … der ekelerregende Eindruck, daß die Anderen und die Dinge nicht existierten … die Vorstellung, das einzig lebende Bewußtsein zu sein, verloren inmitten einer Traumwelt … dieser Zweifel, dieser feuchte, dumpfe, überwältigende Zweifel, der das Wirkliche seiner Wirklichkeit beraubt …

Ich sah mich um. Die Schädel hatten nichts bemerkt von meiner Freude.

Ich eilte zurück in das Kellergeschoß. Ich mußte mehr in Erfahrung bringen. Ich brauchte das Buch, diese Abhandlung zu einer neuen Metaphysik.

Meine Müdigkeit war verflogen, ich wühlte mich durch ganze Meter von Karteikarten, stemmte kiloschwere Stichwortverzeichnisse, hatte wieder Augen, um die Mikrofilme zu sichten, rief die Bibliothekare zur Hilfe … ich mußte alles erfahren über Gaspard Languenhaert.

Doch nichts da! Es gab nichts. Nichts von ihm. Nichts über ihn.

Da fiel mir ein, daß man es im 18. Jahrhundert nicht sehr genau genommen hatte mit der Orthographie von Eigennamen; ich probierte sämtliche Schreibweisen durch: Languenhaert, Languenert, Leguenhaert, de Languenhaert, van Langenhaert, van der Langenhaert, de la Guenherte … Umsonst. Die Kataloge blieben stumm.

Ich spürte, wie mich Müdigkeit überkam, aber ich blieb standhaft. Ich biß die Zähne zusammen und sprang auf: Ehe ich die Bibliothek verließ, brauchte ich eine verbindliche Information.

Ich verfiel auf die seltsame Idee, in den Mikrofilmen nach Languenhaerts Todesdatum zu suchen. Die königlichen Register? Dort war er nicht verzeichnet. Die Register der Morgue von Châtelet? Dort ebenfalls nicht. Obgleich ein Selbstmörder kaum Aussicht hatte, in die Register des Erzbistums zu gelangen, nahm ich sie mir vor: dort war er ebensowenig. Ich ging die Liste der Familienbegräbnisse sämtlicher Pariser Friedhöfe durch, sämtliche notariell beglaubigten Urkunden, sämtliche Testamente, ich versuchte es mit allem, allen Namen, allen Daten, ich ließ Tausende von Toten vorbeidefilieren, nahm zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder die Namen derer in den Mund, die nur noch Erde, Würmer und Fäulnis waren, ich rüttelte die Schatten wach und versetzte die Gespenster in Aufruhr … Er war nirgendwo zu finden.

Also war Gaspard Languenhaert nicht falsch gewesen in seiner Annahme, die Welt zu träumen, denn mit seinem Verschwinden war auch sie nicht mehr vorhanden, sie hatte vergessen, seine Abwesenheit zu verzeichnen …

Ein bißchen Geheimnis regt die Phantasie an, zu viel aber ist geisttötend. Man tippte mir auf die Schulter. Die Saalwärter erklärten mir zum wiederholten Mal, die Bibliothek würde schließen. Man nahm mich beim Arm und führte mich auf den Hof.

Dort, unter dem fahlen Mond, zwischen Pflastersteinen und Sternen, erleichterte ich meine Blase in Gedanken an das Schicksal dieses Mannes, der sich für alles gehalten hatte und von dem nichts geblieben war.

In meiner Nähe stand ein Hund und sah mir zu, erstaunt, daß man so viel Wasser auf einmal lassen konnte.

Auf der Dachrinne komponierte eine Grille ihr Abendprogramm.

Nur der Mond dachte an nichts.

Der folgende Tag war ein Sonntag, und ich haßte Sonntage. Von mir aus hätte es diesen unnützen Tag nicht geben müssen, aber eine allgemeine Verschwörung, das Resultat einer konzertierten Aktion von Gesetz, Kirche und dem fröhlichen Einverständnis einer Unzahl von Dummköpfen, zwang mich, mir die Zeit zu vertreiben, mich, der ich nur die Arbeit liebte. Die Türen der Bibliothek blieben mir ebenso verschlossen wie die Auslagen der Buchhändler, ich war zur Freizeit verdammt.

Was wird aus einem Forscher, der nicht forscht? Nichts, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und sehen zu müssen, wie durch und durch gewöhnlich ich sein konnte, betrübte mich.

Zudem machte mir der Sonntagmorgen stets aufs neue bewußt, daß ich ungepflegt war und müde, daß in der Spüle schmutziges Geschirr auf mich wartete, Staub sich längs der Fußleisten sammelte und meine Kleider nach Junggeselle rochen … Ich konnte mir die Zeit bis zum Abend ohne weiteres mit Putzen vertreiben.

An diesem Sonntag aber erwartete mich Languenhaerts Schatten, als säße er an meinem Bett. Überglücklich sagte ich Besen und Putzlappen Lebewohl und verließ die Wohnung, um ungestört meinen Gedanken nachzuhängen.

Ich verspürte das Verlangen zu gehen.

Languenhaert, der große Unbekannte, hatte mich bereits fest im Griff.

Die Ufer der Seine sind wie geschaffen für verträumtes Meditieren, ihre Harmonie beruhigt den Geist, ihre Weite befreit ihn. Jetzt erschien mir meine gestrige Begeisterung mit einem Mal doch sehr vorschnell. Hatte ich tatsächlich eine Entdeckung gemacht? Hatte Gaspard Languenhaert überhaupt existiert? War nicht alles ein wenig seltsam: Das Verschwinden seiner Schriften, die Unkenntnis der Geschichtsschreibung, und vor allem, ja, vor allem dieses unerklärliche Fehlen jedes Standesregisters … Zweifelsohne war Gaspard Languenhaert nur eine Mystifikation, und Fustel des Houillères hatte ihn womöglich aus purem Mutwillen in sein Werk aufgenommen. Damals war man ganz versessen auf das Erfinden solcher Geschichten.

Es tat mir fast leid, meine häuslichen Pflichten vernachlässigt zu haben …

In der Nähe des Pont-Neuf blieb ich bei den Ständen der Bouquinisten stehen, mit ihren immergleichen und alles andere als raren Raritäten: schlechte alte Romane, als Stützkeile für wacklige Schränke geeignet, veraltete medizinische und technische Nachschlagewerke und jede Menge Almanache, Kalender, Reklameplakate und Postkarten aus einer anderen Zeit. Damit nicht auffiel, daß ich nichts zu tun hatte, gab ich mich interessiert und ließ meinen Blick über die Bücherstapel schweifen.

So kam es, daß mir unter der Platane am Quai des Grands-Augustins ein Band ins Auge stach, mit unbedrucktem Rücken, ohne Titel oder Name eines Verfassers. Ich schlug ihn auf.

Es handelte sich um die Galerie des grands hommes, Stiche nach Gemälden, eine Sammlung, erschienen in der Verlagsdruckerei Mallin Mallier, Privilège du Roi, 1786.

Ich blätterte darin.

Unter meinen Fingern zogen die plumpen Darstellungen von Racine, Corneille, Boileau, Richelieu, Bergerac und Fontenelle vorüber, als mich plötzlich etwas stutzig machte. Ich blätterte noch einmal zurück; da war es: unten, auf der Rückseite eines Blattes, stand, auf das nächste Bild verweisend, klar und deutlich: Porträt von Gaspard Languenhaert nach Vigier, Stich von Malcombe. Mein Blick sprang geradezu auf die benachbarte Seite.

O Graus! Es war Diderot, gemalt von Van Loo, eine stümperhafte Reproduktion.

Ich verstand nicht.

Kaum hatte ich Languenhaert gefunden, war er mir auch schon wieder abhanden gekommen …

Diderot und Languenhaert? Ein und dieselbe Person?

Ich nahm das Buch genauer in Augenschein. Ein Blatt fehlte. Ein schmaler, längs des Schnitts verlaufender Papierstreifen ließ darauf schließen, daß es die Seite mit dem Stich sehr wohl gegeben, man sie aber entfernt hatte. Somit war Gaspard Languenhaerts Bildnis also doch Bestandteil dieses Buches gewesen.

Die Freude siegte über die Enttäuschung. Meine Zweifel verflogen. Was machte es schon, daß man sein Bild herausgeschnitten hatte, Gaspard Languenhaert, soviel wußte ich nun, war weder ein Gespenst noch ein Scherz; er war kein Unbekannter, gegen Ende seines Jahrhunderts hatte man ihm Ehre widerfahren lassen und ihn in die Galerie des grands hommes, die Galerie der Großen Männer, aufgenommen. Zärtlich betrachtete ich den kleinen Papierstreifen und rieb mit dem Finger darüber, es war, als hätte man mir Languenhaert lebendig wiedergegeben.

»Mein Herr, verzeihen Sie, aber Sie irren. Und schlimmer noch, Sie bilden sich etwas ein!«

Ich fuhr zusammen und drehte mich um: ein hagerer, hochgewachsener Greis sah mich an. Der Blick aus seinen stahlblauen Augen ging mir durch und durch. Seine Nase verlieh ihm etwas Adlerhaftes. Er schien in meinen Gedanken zu lesen.

»Was wollen Sie damit sagen?«

Bei meinen Worten kam Leben in den Alten, und diese plötzliche Lebendigkeit war ebenso beeindruckend wie die ihr vorausgegangene Reglosigkeit. Mit einer ausladenden Armbewegung nahm er seine Brille ab, schöpfte Atem und seufzte, verzweifelt zum Himmel aufschauend:

»Dieser Band hat keinerlei Wert. Es handelt sich um eine Fälschung.«

»Fälschung? Was daran ist falsch?«

»Alles, mein Herr, einfach alles! Es sind Stiche nach Bildern, die es nicht gibt! Die Namen der Graveure stimmen nicht! Die eigentlichen Autoren dieser Ausgabe werden verschwiegen! Ein Gag, mein Herr, eine Farce, ein Schwindelwitz!«

Dieses letzte Wort sprach er mit besonderer Genugtuung aus.

»Ich wollte Sie nur aufklären, mein Herr, denn hier, müssen Sie wissen, belügt man seine Kunden grundsätzlich nicht, auch was den eigentlichen Wert der Ware angeht, ist man überaus korrekt.«

Dann war dieser Mann also der Bouquinist. Wo hatte ich nur meinen Kopf gehabt? Ein durchtriebener Kerl, dieser Händler, zuerst kam er mir mit seiner Ehrlichkeit, damit er mich anschließend um so gezielter übervorteilen konnte.

»Aber es ist doch nicht alles falsch!« entgegnete ich schlicht. »Die hier porträtierten Autoren haben erwiesenermaßen existiert.«

Mir war einerlei, ob die Stiche falsch waren und der Herausgeber ein Schwindler, ich hatte nur Angst, daß man mir meinen Languenhaert wieder nahm.

Der Bouquinist sah mich an, erst erstaunt und dann froh über so viel Dummheit: ein Vögelchen wie mich ließ sich leicht rupfen, er klopfte mir vertraulich auf die Schulter.

»Natürlich kommt keiner auf die Idee, zu behaupten, Racine, Corneille oder Molière hätten nicht existiert. Aber ich sehe, Sie sind ein Liebhaber von schönen Werken, daher möchte ich Sie auch auf diese wunderbaren Gesamtausgaben hinweisen, die …«

»Geben Sie sich keine Mühe«, sagte ich trocken. »Mich interessiert nur dieser eine Band.«

In seinem Eifer gebremst, legte der alte Gauner die Bände beiseite, die er mir schon hingehalten hatte.

»Na, dann also dreihundert Francs.«

»Jetzt hören Sie aber auf. Ihr Album ist beschädigt, es fehlt eine Seite, und zwar genau die, die mich interessiert.«

Er entriß mir das Buch mit seinen in schmutzigen, fingerlosen Handschuhen steckenden Händen und beugte sich über die schadhafte Stelle. Rückte langsam seine Brille zurecht und erklärte zerknirscht:

»Für diese Verschandelung kann ich nichts, mein Herr. Seien Sie doch so nett und besehen Sie sich die Schnittstelle genauer, Sie werden feststellen, sie ist einwandfrei, was beweist, daß diese Untat mit einem rasiermesserscharfen Lineal begangen wurde, man hat den Band dazu mit einem Gewicht beschwert oder in einen Schraubstock geklemmt. Und haben Sie doch bitte auch die Güte, nicht außer acht zu lassen, daß die Schnittstelle leicht vergilbt ist, was wiederum auf ihr Alter hindeutet. Wer weiß, am Ende ist sie so alt wie das Werk selbst?«

Er hatte recht … so alt wie das Werk …

»In Anbetracht seines Zustandes, auf den Sie mich zu Recht aufmerksam gemacht haben, überlasse ich Ihnen den Band für zweihundert Francs.«

Ich bezahlte ihn ohne ein Wort des Dankes, zumal ich wußte, daß dies der Preis war, den er von vorneherein anvisiert hatte. Ich wollte so schnell wie möglich wieder allein sein und entfernte mich hastig mit meinem ramponierten Schatz unter dem Arm.

Somit hatte es Gaspard Languenhaert also tatsächlich gegeben: Ich hielt nicht nur den spürbaren Beweis seiner Existenz gegen meine Rippen gepreßt, sondern womöglich auch den Beweis für eine Verschwörung, deren Ziel es war, Gaspard auszulöschen. Warum sonst hatte man sich an seinem Bildnis vergriffen? Wen konnte er so lange nach seinem Tod noch umtreiben? Wer hatte jede Spur von ihm tilgen wollen?