Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Edtion Schrittmacher

- Sprache: Deutsch

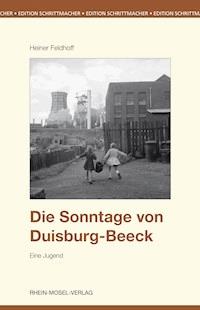

Der Ich-Erzähler, geboren 1945, just in den ersten Friedenstagen, schildert seine Jugend in einem Geschäftshaushalt, in der Mehrgenerationen-Familie von streng religiösen Textilkaufleuten. Zur Sprache kommen auch die Lebensumstände der Eltern in der Nazi-Zeit mit dem Kriegsende in der zerbombten Heimatstadt. Der Wiederaufbau des Unternehmens geschieht unter der Kontrolle des frommen Großvaters, des Patriarchen der Familie, für den ein privater Hausbibelkreis, die »Stunde«, die verbindliche Existenzmitte ist. Sein Sohn, der Vater des Erzählers, geht daran in jungen Jahren – als sogenannter Hilfsprediger – zugrunde, die starke Mutter wird uralt. Ihr Lebensweg bis in die Gegenwart ist dann auch der Erzählfaden. Als Kontrast fungieren die Porträts von künstlerischen Außenseitern der Großfamilie: eines Bildhauers, eines Theatermachers. Dabei bleibt die stille Sympathie des Erzählers für eine unzeitgemäße, sich dem »Weltlichen« verweigernde Lebensweise spürbar. Eine besondere Anhänglichkeit hat er an seine Großmutter Elisabeth, eine einfache Bauerntochter vom Lande. Konkrete Gedächtnisorte sind neben Beeck und anderen Stadtteilen im Duisburger Norden die Herkunftsdörfer am Niederrhein. Inhaltlich und atmosphärisch einbezogen: das Arbeiter-Milieu mit den stillgelegten Zechen und der Stahlindustrie im Hintergrund, der radikale Wandel an Rhein und Ruhr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2018 – e-book-Ausgabe Rhein-Mosel-Verlag Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542-5151 Fax 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-869-2 Ausstattung: Stefanie Thur Umschlagfoto: Rudolf Holtappel/Fotoarchiv Ruhr Museum, An der August-Thyssen-Hütte, 1959

Die Schreibweise in diesem Buch entspricht dem Stand der alten Rechtschreibung

Heiner Feldhoff

Die Sonntage von Duisburg-Beeck

Eine Jugend

Edition Schrittmacher Band 35

RHEIN-MOSEL-VERLAG

Was reif in diesen Zeilen steht,

Was lächelnd winkt und sinnend fleht,

Das soll kein Kind betrüben,

Die Einfalt hat es ausgesäet,

Die Schwermuth hat hindurchgeweht,

Die Sehnsucht hat’s getrieben;

Und ist das Feld einst abgemäht,

Die Armut durch die Stoppeln geht,

Sucht Ähren, die geblieben,

Sucht Lieb’, die für sie untergeht,

Sucht Lieb’, die mit ihr aufersteht,

Sucht Lieb’, die sie kann lieben,

Und hat sie einsam und verschmäht

Die Nacht durch dankend in Gebet

Die Körner ausgerieben,

Liest sie, als früh der Hahn gekräht,

Was Lieb’ erhielt, was Leid verweht,

Ans Feldkreuz angeschrieben,

O Stern und Blume, Geist und Kleid,

Lieb’, Leid und Zeit und Ewigkeit!

Clemens Brentano

In Duisburg mein Kind

In Duisburg habe ich Theater gespielt

Thomas Bernhard, Einfach kompliziert

Der Vorort

Auf der Bierflasche, wo immer ich sie öffne, der Name meines Heimatorts: Duisburg-Beeck.

Ein Vorort, der mir in meiner Lebensgeschichte wie ein Vorwort erscheint, reichhaltiger, gewitzter, irritierender als der ordentliche Hauptteil.

Mein Kind, wir waren Kinder, Verwirrte im Sonntagsstaat, Kinder Gottes mit weißen Kniestrümpfen und Klämmerchen im Haar.

Hüpften über die Friedrich-Ebert-Straße, Adolf-Hitler-Straße hatten die Alten noch wenige Jahre zuvor gesagt, liefen über die ampelfreie Kreuzung am leeren Denkmalsockel vorbei zum Kindergottesdienst, zur Sonntagsschule, sagten die Alten, fröhlich soll mein Herze springen: taten wir singen.

Fröhlicher sangen wir an freieren Tagen, wenn wir uns tummelten in den Ruinen, Trümmern und Bruchbuden, im CVJM-Heim chinesisch um die Tischtennisplatte herumliefen, mit dem Rad zum Rhein fuhren, wo das Internationale gemächlich entlangtuckerte, zur Vogelwiese, zum Baggerloch, in die Schrebergärten, im Frühtau zu den Kaulquappen, Salamandern, den wilden Brombeeren, die heute wilder wachsen denn je in den verlassenen Gärten am Fuße der Schlackenberge, in den Emscherwiesen.

In den Altbauten werkelten die Schuhmacher, Sattler, Schneider, mit dicken Armen putzmuntere Heißmangelfrauen, über den Kopfstein rumpelte der Pferdewagen des Kohlenhändlers, auf dem Wochenmarkt lockte die Gratisprobe knorriger Ochsenschwanzsuppe, der Geruch von Anisbonbons kitzelte unsere Rotznasen, Marktschreier priesen ihre Ofenplattenreinigungspasten, die beinamputierten Schnürsenkelverkäufer schwiegen.

Sankt Martin trabte hoch zu Roß über die Karl-Albert-Straße bis zur uralten Adler-Apotheke der Caecilie Hufnagel am Marktplatz, vom Balkon des wundersamen Gebäudes schneite es Süßigkeiten herunter in die frierenden Hände der Martinszugkinder, in den Laternen zitterten die Wachskerzen, Stutenkerlen wurde im Schutze der Dunkelheit der Kopf abgerissen, an der Tonpfeife klebte der Teig, Russisch Brot gab’s bei Schätzlein, Seifen-Schätzlein, sagten die Alten manchmal noch, Kieler Sprotten bei Quindeau, Kwindo, sagten wir.

Wir waren Blaßfinken und hatten das Schießpulver auch nicht erfunden. Wir standen rum wie Falschgeld oder saßen da wie Ölgötzen.

Im Kindergottesdienst verteilten die Kindergottesdiensthelfer ein frommes Blatt, Der Kinderbote, auf seiner Rückseite das Suchbild: Wo hat sich der Matrose, der Schornsteinfeger, der Hund versteckt? Ach, wenn man ihn einmal gefunden hatte, konnte man ihn nicht mehr ungesehen machen, las ich später bei jemandem, der Bescheid wußte.

Mein nicht enden wollendes Suchbild Beeck, immer wieder erscheint ein neuer Kinderbote, immer wieder öffnet sich eine andere Rückseite. Beeck: so lange Beeck ausrufen, bis das Wort leer gesprochen ist: Beeck, meine lebenslange Beeckzehrung, Fisternöllekes, Victoria Beeck! Hat das alles noch einen Sinn, einen Wert, Beecker Werth?

Vergessene Dichter bewachen die alten, jetzt PS-wuchernden Straßen, das Wort Pferdestärke ist out wie ein Heimatdichter-, ein Heimatdenkerlaut, Leibniz, Fontane, Beeckbürger, Beeckburger, sprich: -börger, unser Beeck soll Döner werden, herrschaftszeitennochmal, wo ist der Halt?, wo der Halt Beeck Bürgermeisteramt geblieben? Heute vom Automatikband der Straßenbahn 901, der Elektrischen, sagten die Alten, ruft eine Frauenstimme in ahnungsloser Trauer: Brauerei.

Im Haus gegenüber war die Stadtbücherei untergebracht, auf dem Weg passierte man die Polizeiwache in jenen Zeiten von Schokoladenzigaretten, Negergeld, Akim, Fix und Foxi, Gondel, von Halbstarken mit dem imponierenden Klack-Klack der Eisenplättchen unter den Schuhabsätzen, in jenen Jahren erster Bücher, immer neuer Bücher aus der guten alten Bücherei. Ihr schönen, fleckig gelesenen Bücher! Du mir erhaltenes Bibliobeeck.

Wo mir Mark Twains Prinz und Bettelknabe in die Hände fiel, ab 11 Jahre, hieß es eingangs darin, war das richtig?, doch was er im Vorwort schrieb, daß es nämlich egal sei, ob sich die Geschichte so zugetragen habe oder nicht, leuchtete mir sofort ein; es hätte so sein können, darauf kam es an. Und abenteuerlich durfte, mußte es schon sein, der Vaterbruder Dieter überließ mir sein zerlesenes Exemplar von Albert Sixtus’ Die wilden Jungen von der Feuerburg, in der ein unheimlicher Dr. Teufel vorkam und ein uralter Schatz entdeckt wurde. In einer verstaubten Truhe auf dem Dachboden fand ich die Bildergeschichten von Ferdinand Barlog, ohne Text, ohne Sprechblasen, waren die nicht viel lustiger, fantasievoller als die Micky-Maus-Hefte? Das querformatige Großbuch Die 5 Schreckensteiner ließ in einem Schloß fünf Gemäldefiguren in der Geisterstunde aus ihren Rahmen heraustreten und die komischsten Streiche verüben, drei Brüder, zwei dicke, davon einer mit getollter ausladender Halskrause, und ein langer dünner, karnevalistisch gewandet wie ein Musketier, dazu ein hübsches Burgfräulein, das zur nächtlichen Stunde in der einen oder anderen Episode seine körperlichen Reize herzeigt, und ein fröhlicher Knabe mit einem Piepmatz auf dem Handrücken.

Und dann Schloß Wildenstein von Johanna Spyri: wie es den Kindern, dem Mäzli, dem Lippo, der Leonore gelingt, in das alte, föhrenumrauschte, von einem finsteren Kastellan bewachte Spukschloß zu gelangen, wo der zurückgekehrte vereinsamte Baron Bruno am Ende doch noch so etwas wie Lebensfreude wiederfindet – ach ja, das nahm mein junges Leserherz gefangen. Prinz oder Bettelknabe oder das holde Bescheiden in der Mitten? Abzählverse halfen fürs erste weiter: Kaiser, König, Edelmann, / Bürger, Bauer, Bettelmann, / Schuster, Schneider, Leineweber, / Bäcker, Kaufmann, Totengräber. Den Bettelmann sprachen wir Bedelmann aus, der Bedelmann trug uns dank seiner lustigen Mitlauterweichung locker über das offene Grab hinweg, das dem Kaufmann bevorstand. Auch der edle Odysseus kam in Bettlergestalt zu uns ins Haus, von seinen Irrfahrten erzählte das Tchibo-Magazin, das den Kaffeesendungen beilag, echten Bohnenkaffee bestellten die Eltern, bestellte man damals per Post.

Schon bald aber lernte ich ein Bettelweib kennen, hinter dem sich kein edles Fräulein verbarg und welches der Dichter zum Tode verurteilt, mußte das sein?, hatte er’s denn nicht in der Hand?, ausgerechnet in einem Schloß, ein Dichter namens Heinrich, ausgerechnet Heinrich, Heinrich von Kleist, man weiß es längst, und ihnen ist es hernach übel ergangen, dem Schloßherrn wie dem Dichter. Just jene Schriftsteller, die als die großen, die bedeutenden galten, schienen eigentümlich versessen darauf, gottähnlich in ihren Werken die Menschen sterben zu lassen, nur viel schneller als im wirklichen Leben, am Ende weniger Lesestunden waren die Hütten und Paläste ihrer Helden niedergebrannt, ihre Tempel und Türme eingestürzt, ihre Schiffe in Meeresstürmen untergegangen, und auch Vrenchen und Sali, als Romeo und Julia auf dem Dorfe, suchten im Wasser den Tod.

Aber die Dichter erfanden doch immer auch Sonntagsgeschichten, in denen die Taugenichtse ihr Glück machen, wußten immer wieder diese Welt zu verwandeln mit Hilfe magischer Wörter wie Mutabor, oder ihr zu trotzen: Bassa Teremtetem, und dann blieb mir immer noch der einzigartige Johann Peter Hebel. In seinem Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes erzählt er nach einer wahren Begebenheit, unvergeßlich und auf ewig weiterklingend im Chor der Toten, von einem Bergmann, der in Falun, und es hätte auch wenige Meter von meinem Elternhaus entfernt im Schacht 3/7 passieren können, kurz vor seiner Hochzeit verschüttet wird unter Tage, und wie es dann nach fünfzig Jahren zu einem unverhofften Wiedersehen mit der Witwe kommt und die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen werden.

So kam ich unter die Bücher.

Der breite und der schmale Weg

Letzthin hat mich mein Bruder besucht. Wie es seine Art ist, aber nach längerer Autofahrt auch verständlich, ist er zunächst unruhig durchs Haus gelaufen und hat sich umgeschaut, fortwährend den Kopf schüttelnd, nicht wirklich, aber innerlich, nicht sichtbar, aber unübersehbar, im Grunde fassungslos darüber wie man seit vierzig Jahren in dieser Einöde hat zubringen können, in dieser Zivilisationswüste, in der es weit und breit keinen zu Fuß erreichbaren Gasthof gibt, keinen Lebensmittelladen, keine Kirche, keine Postagentur, keinen Arzt, und dieses Urteil dann auch noch bestätigt bekommt vom eigenen Bruder, der immer wieder davon anfing, wie verhaßt ihm mittlerweile diese Lärmhölle sei, in jeder städtischen Seitenstraße könne man friedlicher, ruhiger, idyllischer, bürgerlich-freundlicher wohnen als in diesem industrialisierten Landrevier, in welchem es vor lauter Lärmmaschinen, nie abreißendem Lastwagenverkehr, stumpfsinnigster Autodröhnmusik et cetera, vom Rasenmähen, Motocross quer durch den Wald, Traktorengetöse alle Tage, vom Tontaubenschießen und Drohnenflug am Sonntagmorgen ganz zu schweigen, nicht mehr zum Aushalten sei. Andererseits gebe es immer noch Ruhenischen, gebe es die geduldigen Bäume, den Rauhreif, den Nebel, die Linien der hügeligen Landschaft, den Buntspecht, den Rotmilan und drei, vier Leute, mit denen ein menschliches Wort möglich sei. Aber einen Landwirt suchst du hier vergeblich, rief ich, es gibt hier keinen Bauer mehr, nicht einen einzigen, kein Schwein grunzt dich an.

Der Bruder schaute in alle Ecken, sah hier die Risse in der Fertighauswand, da den aufgequollenen Teppichboden, unter dem sich der billige alte Klebstoff gelöst hatte, und in meiner Schreibstube entdeckte er auf einem Bücherstapel tatsächlich seine alte Kinderbibel, die Heilige Schrift in farbigen Bildern, nach Holzschnitten des Julius Schnorr von Carolsfeld, die ich mir wohl einmal von ihm ausgeliehen und, wie in solchen Fällen üblich, nicht mehr zurückgegeben hatte. Beinahe gerührt schlug er sie auf und las auf dem Vorsatzblatt die Widmung unseres Großvaters, der, in seiner schönen, besonders bei den Großbuchstaben kunstvollen Handschrift hineingeschrieben hatte, dies sei ein Geschenk der Großmutter, zu Ostern 1960, da war mein Bruder gerade sieben Jahre alt.

Die Bilder hätten ihn damals stark beeindruckt, sagte er, und auch mein Kinderauge, erinnere ich mich jetzt, konnte sich damals an den Abbildungen in dem eigenen Exemplar, welches aber verloren gegangen ist, nicht satt sehen. Es zeigte sogar, was doch eigentlich gemäß dem zweiten Gebot verboten ist, gleich auf der zweiten Seite ein Bildnis des himmlischen Vaters, eines vollbärtigen älteren Herrn, der sich aus rauchumfangenem Gewölk dem gottesfürchtigen, lammfrommen Abel zuwendet und dessen Brandopfer mit ausgestreckten Armen willkommen heißt. Zur Rechten wie zur Linken der steinernen Feuerstelle sieht man zwei halbe Schafe herniedersinken, deren Hinterteile bereits in lodernden Flammen brutzeln. Kain blickt scheel zu seinem Bruder herüber, sein Gesicht hat sich verfinstert. Mein Bruder blätterte noch immer in dem Bilderbuch, verweilte bei dem Schreckensbild von Lot, der mit seinen Töchtern aus dem brennenden Sodom flieht. Die eine Tochter zeigt ihr nacktes fleischiges Bein, die andere, die ein verschnürtes Gepäckstück im Nacken trägt und es mit beiden Armen über dem Kopf festhält, so daß eine Achselhöhle sichtbar wird, ihr schönes langes goldenes Haar, ihr wallendes Gewand zielt im Schwung des Davoneilens in die Körpermitte des Vaters, der in ihrem Schatten voranstrebt, auffällig, wie der Zeichner den väterlichen dunklen Fuß mit dem der Tochter zusammenführt.

Dahinter in einem letzten Aufbäumen, schon wie verkohlt wirkend, Lots Frau, deren hochgereckte Arme in das Flammenmeer Sodoms zu greifen scheinen, moderne, dem Untergang geweihte Hochhäuser, ganz so wie auf dem bei den Stillen im Lande so beliebten Bild vom breiten und schmalen Weg, sagte mein Bruder. Ich sagte, ich erinnerte mich vor allem an die Geschichte von jenem Sohn Davids mit dem absonderlichen Namen Absalom, dem sein schönes langes Haar zum Verhängnis geworden sei, als er, auch er auf der Flucht, in einem Baumgeäst hängenblieb, das stolze königliche Pferd ohne den Reiter davonsprengte und die Häscher ihn erschlugen.

Der Bruder setzte sich an das alte Klavier, das, seit Jahren verstimmt, nur mehr als vertrautes Möbelstück dasteht und auf welchem die kleinen Kinder aus der Nachbarschaft, verschlägt es sie für kurze Zeit in unsere dunklen Räume, herumklimpern und ihre Dreizehn-Ton-Musik einüben. Ich zeigte dem Bruder ein altes Foto des wunderbaren Fotografen Rudolf Holtappel, auf dem zwei Mädchen auf einen Schrebergarten zulaufen, oder wohnten da Leute?, just unterhalb einer Grenzmauer zum Gelände der August-Thyssen-Hütte, Industriedampf steigt auf, die Mädchen mit Zöpfen, in taillierten Kleidern, in Kniestrümpfen, die freien Arme wie Flügel ausgestreckt, sie tragen, jedes eine Hand am Henkel, eine Tasche herbei, sie haben es eilig, andere Kinder kommen ihnen entgegen, ein Junge auf einem Roller, im Hintergrund eine Mutter, sie hängt Wäsche auf die Leine. Hörst du nicht auch aus der Tiefe des Gartens die rauchige Stimme von Rocco Granata? fragte ich den Bruder.

Umgekehrt setze ich mich einmal im Monat in den Zug und fahre gut hundert Kilometer durchs Rheinland unserer Mutter entgegen. In dem sogenannten Regionalexpreß kommt mir immer wieder eine andere Eisenbahn in den Sinn, die mir seit der Kindheit in Erinnerung geblieben ist: ein als unauffälliges Detail in ein seltsames Bild hineingemalter Personenzug, der, von einer Dampflok angetrieben, scheinbar friedlich an hochhausbestandenen Hügeln vorüberfährt, während im Hintergrund eine gewaltige Feuersbrunst wütet und die ersten Wolkenkratzer einstürzen. Die unsichtbaren Fahrgäste, so sie aus dem Fenster schauen, können einen prächtigen Regenbogen sehen, der sich über den Erdendunst wölbt. Dieses Gemälde mit dem Titel Der breite und der schmale Weg, das, ich sagte es, auch meinem Bruder noch heute im Kopf herumspukt, hatte die Gründerin der Stuttgarter Diakonissen-Anstalt, Charlotte Reihlen, Mitte des 19. Jahrhunderts entworfen und in Auftrag gegeben, wie ich heute weiß.

Während ich in dem Großraumwagen sitze, in der unteren Etage, um den lauten Jugendlichen zu entgehen, die sich naturgemäß in die obere begeben, denke ich an dieses letzten Endes schreckliche und abstoßende Bild, auf dessen linker Hälfte der breite Weg mit fröhlich flanierenden Menschen, einem Tanzpalast, einem Spielcasino und dem Gasthof Weltsinn dargestellt wird und der am oberen linken Bildrand in die ewige Verdammnis führt, eine Apokalypse, um welche die kleine Eisenbahn, eine weiße Rauchfahne hinter sich herziehend, einen Bogen zu machen scheint, tuut-tuut-tuut, als wüßte sie einen Ausweg, so deute ich es mir heute, wenn ich mir die Abbildung ansehe. Über das in Gut und Böse geteilte Land blickt ein eigentümlich gleichgültiges und starres Gottesauge hinweg, das sein dreifaltiges Himmelslicht auf die unsichtbaren Reisenden wirft, so daß der Eindruck entsteht, gerade sie kämen von allen Lebewesen, die der Zeichenstift erfaßt hat, dem Allerhöchsten am nächsten.

Die Mutter hat längst auf das Eisenbahnfahren verzichtet, aber natürlich nicht aus religiösen Vorbehalten, sondern aus der Besorgnis, die den meisten Hochbetagten eigen ist, ihre altersgemäße Unbeholfenheit lasse sie beim Ein- und Aussteigen, bei der Platzsuche, beim Aufsuchen der unhygienischen Zugtoiletten in unerträgliche Komplikationen geraten. Die schmalen Gänge in den Waggons, durch die sich die Bahnreisenden mühselig und beladen hindurchquälen, erinnern mich auf Schritt und Tritt an den von der Pietistin aus Stuttgart empfohlenen schmalen Weg, von dem es heißt, daß er zum Leben führe, und von dem meiner Mutter und mir von Kindesbeinen an gesagt ward, daß nur wenige ihrer seien, die ihn fänden. Jüngst beim Nachdenken auf meinem zweitklassigen Sitzplatz belustigte mich im Geiste die konjunktivische Wiedergabe des lutherischen Wortlauts.

Meine aufmerksame Frau hatte mir geraten, so zu tun, als würde ich meiner Mutter aus eigenem Antrieb einen Strauß Blumen schenken. Rund oder strukturiert? hatte die Verkäuferin gefragt. Wie bitte? fragte ich irritiert zurück. Das Runde war mir spontan angenehmer, strukturiert hörte sich so künstlich an, übertrieben manipuliert. Was sie unter rund verstünde, fragte ich. Na ja, knubbelig, sagte die Verkäuferin. Jetzt war die Entscheidung einfach: etwas Knubbeliges wollte ich nicht in die Hand nehmen, wie modern klang dagegen strukturiert, künstlerisch geradezu, frische florale Gestaltungsharmonie verkündend. Ich zahlte zwanzig Euro, eine runde Summe.

Auf den runden Geburtstagen der Mutter habe ich zu ihren Ehren immer etwas zum besten gegeben, und ich ertappe mich inzwischen dabei, daß ich mir Gedanken darüber mache, was ich bei ihrer Beerdigung auf der Nachfeier sagen könnte. Ihr wäre gewiß daran sehr gelegen, da sie auch sonst hinter dem Niveau, dem Glanz der Familienfeste ihrer Schwestern nicht zurückstehen mag, obwohl sie selbst niemals das Wort ergreift, mit einer Ausnahme: sie spricht ein kurzes Tischgebet. Auch in Restaurants senkt sie zu Beginn der Mahlzeit die Augen und betet im Stillen. Bin ich zugegen, kann ich das Gefühl einer gewissen Peinlichkeit nicht leugnen.

Die Mutter hat nun für immer die Augen geschlossen, werde ich auf der Nachfeier sagen und an eine ganz besondere Eigenart der Mutter erinnern, die sie uns Kindern gerne vorführte, sie vermochte nämlich ein einziges Auge so glatt zu schließen, wie man sonst nur beide Augen zumachen kann, niemandem gelang es, ihr das nachzumachen, wir kamen über ein Zwinkern und Blinzeln nicht hinaus. Ein merkwürdiger, unheimlicher Anblick, dieses halbwache, halbverschlafene Gesicht, ein lebendes Picasso-Bild, nein: ein sybillinisches! Sie war darauf stolz wie auch auf ihre Gelenkigkeit, bis ins hohe Alter konnte sie ihre Hände bei durchgedrückten Beinen flach auf den Boden legen.

Die Mutter wohnt nicht in einer Gasse, an einem schmalen Weg, sie lebt in der dritten Etage eines Mietshauses auf der Gerhart-Hauptmann-Straße. Alle Tage muß sie diesen Dichternamen lesen, ihr und den anderen Anwohnern und Benutzern dieser Straße wird von unverantwortlichen Stadtvätern eine literarische Berühmtheit aufgezwungen, so denke ich. Und sie lesen deren Dichtung trotzdem nicht! Du selbst wohnst auf einer Waldstraße. Das ist keine Totengedächtnis-Adresse! Ja, auch der Wald stirbt, aber ich sehe nichts davon, ich rieche und höre das Gegenteil. Von den Linden am Straßenrand der Gerhart-Hauptmann-Straße sickert bisweilen Klebriges auf die unter ihnen parkenden Pkws. Im November das Heulen der Laubsauger vor und hinter den Häusern, eingesackter Herbst; die gebrechlichen Witwen schieben ihre Gehhilfe über letzte Lindenblätter. Hier stürzte die Mutter, hier kam sie zu Fall, hier schlug sie zu Boden, hier half ein Fremder ihr auf. Wenn ich dereinst, aber es kann natürlich alles ganz anders kommen, über ihre Straße gehe, wird mich kein Gerhart Hauptmann dabei stören, und ich werde die Straße umtaufen in Meine-Mutter-Straße, werde zu ihrer Wohnung hinaufschauen und den hochgewachsenen Baum betrachten, dessen Zweige die Fenster ihrer alten Wohnung zu berühren scheinen.

In der Klebrigkeit des Zuges sah ich, was eine verwegene Hand in die Fensterscheiben eingeritzt hatte, und dachte mit Widerwillen – denn wie hemmend sind oft all diese unangemeldet sich in die Darstellung hineindrängenden ärgerlichen Beifügungen – an die Strophe aus einem Kirchenlied, in der es heißt: An dir wir kleben / in Tod und Leben. Allerdings ist mir das mitunter Angenehme des Klebrigen immer schon aufgefallen, dabei denke ich zum Beispiel an die Firnis auf den reifen Zwetschgen, an den türkischen Honig auf der Kirmes am Schwarzen Weg, wohin wir Kinder, vom Weltsinn verführt, uns heimlich in den letzten Augusttagen fortstahlen, oder an den frisch aus der Uhu-Tube herausgedrückten Klebefluß, dessen künstlicher Geruch uns das verhaßte Basteln versüßte. Auf dem Hinweg zur Mutter, wobei ich mich immer wieder frage, ob ich mich nicht in Wahrheit auf dem Rückweg befinde, ich also das Billett für die sogenannte einfache Fahrt bereits als Rückfahrkarte begreifen kann, erschien mir auf einmal der von mir und meinen Geschwistern in der Kindheit verabscheute schmale Weg, auf dem, jedenfalls auf jenem uns schon früh vertrauten Bild, ein paar Einzelgänger, wie es schien, dumpf und trübsinnig, Mütter mit ihrem Kind an der Hand sittsam bergan spazieren und auch der am Brunnen sich labende Knabe nicht fehlt – kurz, plötzlich und unerwartet erschien mir jener langweilige schmale Tugendpfad als verlockender Rettungsweg, wo nichts als ein köstliches Flüstern aus geheimen Gründen vernehmbar wäre. Das fromme Gemälde wurde mir zu meinem eigenen Erstaunen zum Suchbild, auf dem ich selbst das muntre, angstfrei äsende Rehlein, das gewißlich in eine vorhimmlische Idylle gehört, auf unerwartet hintersinnige Weise entdeckte: als Anagramm im Namen der Charlotte Reihlen!

Entdeckungen dieser Art muß ich indes vor der Mutter geheimhalten. Meine Mutter, ich muß es hier gestehen, traut ohnehin ihrem Sohn hinsichtlich seiner von ihm behaupteten christlichen Rückbesinnung nicht über den Weg. Die Mutter sieht in meinen theologischen Anmerkungen Beweise einer geistlichen Lauheit, die von dem wahren Glauben noch himmelweit entfernt ist, sie vermutet, vermute ich, daß meine zur Schau gestellte Annäherung an ein ernsthaftes Christsein nur ihr zuliebe stattfindet, damit sie sich auf ihre alten Tage mit dem Gedanken trösten solle, daß das Erbe der Väter weitergereicht wird. Andererseits ahnt sie wohl, daß ich, indem ich so tue als ob, mich ähnlich verhalte, wie sie selbst es jahrzehntelang getan hat: wenn nur lange genug an der Oberfläche der fromme Schein gewahrt bleibt, sind am Ende Tiefe und Ernst erreicht. Geheimnis des Glaubens. Vielleicht schaffen das aber nur Frauen, nur Mütter, und ich muß das Ziel verfehlen.

Meine Mutter, ich habe übrigens immer nur Mutter zu ihr gesagt, aber lassen wir das, meine Mutter singt mit ihren Schwestern, wenn sie zusammenkommen, ihr Kränzchen-Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund / Herr, meines Herzens Lust; / ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewußt. Diese Schwestern haben meine Mutter, es ist so, eine solche Koinzidenz kann ich hier nicht auch noch verschweigen, ich verschweige ohnehin fast alles, immer Rehlein genannt und nennen sie, drei der sieben Schwestern leben noch, manchmal heute noch Rehlein.

Der überfüllte Zug hielt auf freier Strecke, der Zugführer meldete sich über Lautsprecher, er wisse auch nicht, warum wir hier hielten und wie lange es dauere, jedenfalls stünden wir erst einmal auf einem Abstellgleis.

Im Bunker des Mutterleibs

Ich öffnete den sogenannten Schreibsekretär meiner Mutter, denn zuweilen bin ich in persona ihr Schreibsekretär, der – neben dem Bruder – für sie den Papierkram erledigt, der Formulare ausfüllt für die Krankenversicherung, Anträge auf Verhinderungspflege stellt, auf Blindengeld, auf Kostenübernahme für den Hausnotruf, oder die Patientenverfügung erneuert. In dem völlig ungeordneten Stapel buchstäblich von Altpapier und verjährten Schriftwechseln, Reklamebroschüren und widerwärtigen Bettelbriefen vermeintlich wohltätiger Einrichtungen fiel mir auf einmal ein tatsächlich uraltes, aber für mich hochaktuelles Blatt in die Hände, ein als Entwurf abgestempeltes, mit der Schreibmaschine geschriebenes Schreiben, welches mein Vater, als er noch nicht mein Vater gewesen ist, im Mai 1943 in Ludwigsburg als Obergefreiter bei den Panzergrenadieren im Ersatz-Bataillon 86 in seiner Schreibstube aufgesetzt hat. Es enthält in einer Kürzestfassung seinen Lebenslauf, seinen Werdegang bis zu diesem Schreibplatz in Ludwigsburg. Er war vom Feldheer in Frankreich zur Ersatztruppe versetzt worden, mit dem Un-Tauglichkeitsgrad »dauernd av« oder auch »gv«, arbeits-, beziehungsweise garnisonsverwendungsfähig, wohl wegen seiner psychopathischen Herzstörungen, die ihn von Kindesbeinen in Intervallen heimsuchten, wir sprachen später vom Herzklabastern, bei mir selbst hieß das noch später im Internisten-Undeutsch hyperkinetisches Herzsyndrom.

Das Schreiben richtete sich an die berühmte Maschinenfabrik Demag in Duisburg, adressiert an einen Herrn Buschkönig dort, dessen Name, als er mir aus dem Schreibsekretär entgegenflatterte, mich sogleich in besonderer Weise ansprach, mitten im Kriegsgeschehen ein lächelnder poetischer Wink, ein Anruf aus der siegesgewissen Natur, an Busch und Tal und Glanz und Stille erinnernd und daran, daß wir alle zuallererst und letztlich Königskinder sind. In seinem Schreiben nimmt der mit deutschem Gruß Endunterzeichnende Bezug auf ein Gespräch seines Vaters mit eben diesem Herrn Buschkönig, offenkundig dem Leiter der Personalabteilung bei der Demag, ausdrücklich verweist mein Vater auf seine Ludwigsburger Verwendung im Geschäftszimmerdienst, aus welchem er so ohne weiteres nicht entlassen werden könne, es sei denn auf der Basis einer regulären Tauschaktion gemäß der Vorschrift Rü-43, derzufolge ein kv-Kandidat, der bisher noch in der Rüstungsindustrie tätig war, als kriegsverwendungsfähiger Wehrpflichtiger dem Feldheer zur Verfügung zu stellen sei.

Neben dem Schreiben an den Herrn Buschkönig fand sich im Schreibsekretär der Mutter eine sogenannte Kennkarte des Vaters vom Deutschen Reich ausgestellt am 19. Juni 1939, aus jenem grauen Leinen wie später mein Führerschein, auf der Vorderseite im Eichenlaubkranz unter dem Reichsadler das Hakenkreuz. Auf dem von der Duisburger Behörde oben und unten in den Ausweis genieteten Foto trägt der Vater eine randlose Brille, angedeutet der Scheitel auf der rechten Seite im überkorrekt frisierten schwarzen Haar, sein mir fremder, mich jetzt erstaunender Blick, so ernst und entschlossen und doch, als sähe er etwas Entsetzliches voraus, ach nein, es war wohl nichts weiter als die ihm angewiesene Pose, die deutsche Haltung! Eine Lochniete zerstört am Revers den hellen Anzug, in der anderen Fotoecke krümmt sich einer der vier auf die Innenseiten wie im freien Spiel verteilten Dienststempel über den feinen Glencheck, war der maßgeschneidert?

Daneben die Fingerabdrücke des Kennkarteninhabers vom rechten und linken Zeigefinger, stempelkissenfarben. Auf einmal, während ich das Foto genauer betrachte und die inzwischen rostigen Löcher betaste, fällt mir aus dem Rücken des Fotos ein anderes, kleineres Foto entgegen – das einer jungen Frau, ja, der jungen Mutter, der Mutter als mädchenhaft junge Frau, aus einem größeren Bild herausgerissen, die hübsche sehr schlanke Bille seitlich im Profil mit einem auffälligen offenen Hut und einer lustigen Schleife obenauf, sie lächelt jemanden an, der sich im unsichtbaren Restbild befindet. Wäre ich ein Erzähler wie der außerordentliche W.G. Sebald, würde ich es hier, zwischen den Zeilen, als Abbildung einfügen.

Und auch ein anderes Foto aus jenen im Bauch des Schreibsekretärs geborgenen Zeiten, eines auf der Rückseite als Postkarte gestaltetes, das auf den ersten Blick eine depersonalisierte, etwa 250 Mann umfassende Kompanie zeigt; bei näherem Hinsehen mit der Lupe sieht man in der ersten Reihe die sitzenden Offiziere, in der Mitte der Kompaniechef als einziger mit überkreuzten Beinen, merkwürdig sein kurzer entblößter Unterschenkel, der da ins Leere baumelt, eine Prothese, sage ich mir, die er offen als Ehrenzeichen herzeigt, und dann, ich bin überrascht, entdecke ich auf Anhieb in der zweiten Reihe der sich hinter den Vorgesetzten aufbauenden einfachen Gefreiten den Vater. Er selbst hat quasi als Legende für sein Erinnerungsalbum in das Textfeld der nicht abgeschickten Postkarte notiert: 1. Kompanie, Schützen-Ersatzbataillon 39, Düsseldorf, Ludendorffkaserne. Der Gefreite H.B. Feldhoff trägt, wie jedermann neben und über ihm, eine graue Feldmütze, das sogenannte Schiffchen.

Auf dem Kasernenhof zu Füßen der Offiziere Schlaglöcher, Regenpfützen. In einer der vorderen Wasserlachen spiegelt sich das Holzbein des Kommandanten. Auf einem anderen Foto aus der Vielzahl der Schwarz-Weiß-Aufnahmen in seinem von mir aus dem mütterlichen Bestand übernommenen Album »Meine Kriegserinnerungen«, das freilich zum Ende hin nur mehr dunkelgraue leere Seiten enthält, ist an einem Gebäudeeingang der umkränzte Spruch Durch Härte und Opfer zum Sieg zu lesen.

Der Vater, auf findige Weise nach Duisburg zurückgekehrt, war dort seiner Geliebten nahe, militärisch uk-gestellt, unabkömmlich im »Reichsverteidigungsinteresse«, näher aber auch der tödlichen Bedrohung durch das immer heftigere Bombardement durch die RAF, die Royal Air Force. Und doch, denke ich mir, hat manch einer in Duisburg ihn eine gewisse moralische Geringschätzung spüren lassen und auf den heldenhaften Kampf der Kameraden verwiesen, die an der Front ihre vaterländische Pflicht erfüllten. Auch die Mutter, gelernte Textilverkäuferin und in einem Schnellkurs zur Kontoristin ausgebildet, war zur Arbeit in einem kriegswichtigen Betrieb dienstverpflichtet worden, der Schiffsmotorenfabrik Liesen in Ruhrort; bei Bombenalarm eilte sie mit der Schreibmaschine in den Bunker.

Ja, ich überlebte im Bunker des Mutterleibs. Über viele Jahre hin habe ich mein Geburtsdatum kaum beachtet. Dabei hätte mich beinahe die Nabelschnur erdrosselt, die sich um meinen Hals gewickelt hatte. Jetzt, da das Todesdatum unausweichlich näherrückt, bin ich fast ein wenig stolz auf diese biographische Vorgabe: totale Unschuld und vollendete Zeugenschaft des Gezeugten im Untergang; Auftauchen und Taufe im Frieden. September 1944: da bist du gezeugt worden, zu einem Zeitpunkt, als zahllose Menschen auf das schrecklichste umkamen, hingemordet wurden. Es ist ja unsinnig, daß ich mich frage, und warum tue ich es dennoch, was sich meine Eltern dabei gedacht haben, als sie mich zeugten, praktisch im Bombenhagel, daß sie sich nicht schützten, wie hier angemerkt werden kann, daß sie es darauf ankommen ließen, daß sie sich liebten nach der Moral Luthers, auch wenn die Welt morgen unterginge, ein Apfelbäumchen pflanzen zu wollen, noch lag ihre Heimatwelt nicht total in Trümmern, das Inferno vom 14. Oktober stand noch bevor, die Alliierten waren indes auf dem Vormarsch, für jeden Verständigen, sofern ihn des Tages Jammer (zu niedlich gesagt) überhaupt noch klarsichtig die nationale Katastrophe überblicken ließ, war der Krieg verloren, aber Glaube, Hoffnung, Liebe waren den Eltern keine Fremdwörter, und die Rechnung ging ja am Ende auf, wenn auch nur ganz knapp, so Gott will und wir leben, war der Spruch der Frommen in diesen finsteren wie später auch in besseren Zeiten, die Hilflosigkeit auch in der Sprache der Ohrenzeugen in den Bunkern, die vom Heulen, Zischen, Niederprasseln der Brandbomben erzählten oder auch für Abwesende schriftlich festhielten, als handelte es sich um ein Feuerwerk.

In der Hochzeitsnacht mußten Heinrich und Sybille dreimal runter in den Keller, die Leute grienten anzüglich, so nahe Liebe und Tod, die Mutter hat ihr Beisammensein nie als ein gefährliches bezeichnet, sondern als ein glückliches, und immer hervorgehoben, daß es sich um ein eheliches gehandelt habe, nach einer Haustrauung, der sie den Vorzug gegeben hätten, so die Mutter nach Jahr und Tag, wegen der vielen abwesenden oder gar gefallenen Männer, rein rechnerisch der christlich-bürgerlichen Ordnung gemäß, freilich mit der Zugabe, daß ich ein Achtmonatskind gewesen sei, eine Version, der ich als Erzähler nur zu gerne folge.