Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

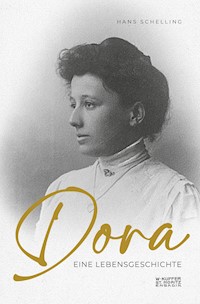

Ende des 19. Jahrhunderts lebt Dora mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Franca im Oberengadiner Dorf Bever. Sie heiratet Jon, ihre erste große Liebe, aus dem Nachbardorf La Punt Chamues-ch. Nach einigen glücklichen Jahren wird Jon zusehends schwermütig und wendet sich in seiner Verzweiflung immer mehr dem Alkohol zu. Selbst die Geburt seiner drei Töchter kann ihn jeweils nur für kurze Zeit von dieser Sucht fernhalten. "Ün baveder scu bap - ein Alkoholiker als Vater - das darfst du deinen Kindern nicht antun!". Eine Scheidung zum Schutz der Kinder ist, trotz Doras großer Liebe zu Jon, unumgänglich. Einige Jahre danach führen die beiden Schwestern erfolgreich die von ihnen selbst erbaute Hotel-Pension Alpina im Schweizer Kurort Klosters. Dort verliebt sich Dora in Ewen, einen kultivierten englischen Gast aus Cambridge, was zu einer wunderschönen Liebesgeschichte führt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 107

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

.

.

1. Auflage

.

.

.

Tieu sorrir ans guida –Dein Lächeln führt uns

.

Grabinschrift von Dora Picenoni

.

.

.

DORA

Eine Lebensgeschichte

*

Von weit oben war ein Brummen zu vernehmen, ganz tief drinnen in den Felswänden, unheimlich und voller Wucht. Die wenigen Dorfbewohner, die gerade dabei waren, ihre Kühe in die Ställe zu bringen, erstarrten ob diesem für sie noch nie gehörten donnernden Getöse. Dabei bemerkten sie voller Schrecken, dass dieses Grollen stets lauter wurde und Gesteinsmassen mit sich schleppte. „Das sind Felsbrocken, die sich hoch oben am Piz Cengalo gelöst haben und nun durch die Val Bondasca ins Tal stürzen“, schrie Vito voller Panik zu seinem Nachbarn Franco hinüber. „Fort mit den Kühen, auf die große freie Wiese mit ihnen, wo sie vor dem Gestein, sollte dieses je bis hinunter ins Dorf kommen, in Sicherheit wären“, brüllte dieser zurück. „So was musste ja mal geschehen“, jammerte Ottavia, die, aufgeschreckt durch das unheimliche, deutlich spürbare Beben, augenblicklich ihre Küche, wo sie dabei war, den Brotteig zu kneten, verließ. „Diese launenhaften Berge … diese steilen Felswände zu hinterst im Tal … Gott sei Dank ist’s trocken und die Hänge schneefrei … diese bedrohlichen Berge, einfach unberechenbar!“.

*

Tomaso Picenoni, ein 1847 geborener bärtiger Bergeller aus Bondo, hatte kein einfaches Leben. Seine Ehefrauen, Emilia, geborene Pasini, sowie Maria, geborene Scartazzini, starben beide kurz nach der Eheschließung. Emilia war vom ersten Kind im siebten Monat schwanger, als völlig unverhofft, während dem sie noch ein letztes Fuder Heu auf den Wagen lud, die Wehen einsetzten. Es sei wahrscheinlich eine Fehllage der Plazenta, sagte die herbeigeeilte Dorfhebamme mit sehr schlechter Prognose für beide, die Mutter wie das ungeborene Kind. Als dann auch noch massive, nicht mehr zu stoppende Blutungen einsetzten, war die Situation ausweglos und Emilia starb, noch bevor Tomaso zu Hause angekommen war. Maria, seine zweite Ehefrau aus dem benachbarten Promontogno, wurde von einer heftigen Wintergrippe innerhalb dreier Wochen dahingerafft, so dass Tomaso als zweifacher Witwer zurückblieb. Im Jahr 1885 heiratete er Anna Chatrina Roedel aus Zuoz in der Kirche St.Luzi, die ihm zwei Töchter, 1886 Franca Lucretia, sowie 1888 Dora Luigina, zur Welt brachte. Die Familie lebte weiterhin in Zuoz, Tomaso arbeitete in der Dorfschreinerei, Anna Chatrina führte den einfachen Haushalt und verschaffte sich durch Näharbeiten einen bescheidenen Zusatzverdienst.

Tomaso war ein waschechter Bergeller von mittelgroßer Statur, dunklen funkelnden Augen, etwas wirren Haaren, schwarzem Vollbart und schneeweißen Zähnen. Er liebte seine Heimat, das Val Bregaglia, das Tal zwischen Chiavenna in Italien und dem Malojapass im Engadin. Bondo gehört als erstes Dorf bereits zum Sottoporta, dem unteren Abschnitt des Bergells, wo die Landschaft in den Bergelleralpen wohl noch etwas rau erscheint. Jedoch waren neben Lärchen- bereits auch Kastanienwälder zu sehen, die sich im Herbst wundervoll verfärbten. Trotzdem fühlte er sich zusammen mit seiner jungen Familie wohl in Zuoz, fand sich auch sprachlich mit dem oberengadiner Rätoromanisch, dem „putér“, bald zurecht und wurde von den Einheimischen, sicher auch wegen seiner im Dorf aufgewachsenen Ehefrau, innert kurzer Zeit vollständig akzeptiert.

Anna Chatrina, die Tochter des Geometers Franz Roedel, war eine hübsche Frau. Sie wollte stets Schneiderin werden, aber es war in den abgelegenen Tälern schwierig, eine entsprechende Lehrstelle zu finden. Doch in der Schule erlernte sie die Grundbegriffe des Nähens. Dank ihrer Begabung begann sie früh, für ihre Puppen und jüngeren Geschwister Kleider zu schneidern, und mit den Jahren baten sie vermehrt auch Frauen aus dem Dorf um ihre Hilfe. Anna Chatrina half der Mutter – denn diese war von schwächlicher Gesundheit – schon als kleines Mädchen im Haushalt und schaute auch verantwortungsvoll zu den kleineren Geschwistern. Sie war stets sehr gewissenhaft und pflichtbewusst und später dann für ihre beiden Mädchen Franca Lucretia und Dora Luigina eine liebevolle, aber strenge Mutter. Während der Engadiner Winter waren damals meterhohe Schneemauern und eisige Kälte nichts Ungewöhnliches. Die Häuser mit ihren Rundbogentoren waren meistens in einen Wohnbereich und einen Stall unterteilt. Sie besaßen massive, dicke Steinmauern, die Fenster waren tief in die Hausfassaden eingelegt, dies vor allem, um die Bewohner so besser vor den tiefen Temperaturen zu schützen. In der mit Arvenholz getäferten Stüva befand sich ein mächtiger, gemauerter Ofen, der von der Küche aus beheizt wurde und dem ganzen Haus wenigstens etwas an Wärme spenden konnte. Franca und Dora schliefen jeweils am selben Schlafplatz – einen, den der Vater extra für sie gezimmert hatte. Während der kalten Winternächte legte ihnen ihre Mutter vor dem Schlafengehen zwei auf dem Ofen gewärmte Kirschsteinsäckchen in das mit einem „Barchetleintuch“ bezogene Bett.

Franca und Dora waren gute Schülerinnen, wissbegierig und beim Lernen stets sehr fleißig. Franca wollte, wie schon bereits ihre Mutter, ebenfalls Schneiderin werden. Schon bald war sie es, die jeweils Vaters wollene Socken stopfte oder an seinem Arbeitshemd die fehlenden Knöpfe annähte. In Madulain, einem nahe gelegenen Dorf, wurde sie von einer entfernten Verwandten, die sich vor allem auf das Schneidern und Sticken der tief roten Engadiner Sonntagstracht mit den gestickten Nelken spezialisiert hatte, angelehrt.

Dora hingegen hatte völlig andere Pläne. Gelegentlich durfte sie am Sonntag mit dem Vater das Crusch Alva, eines der ältesten Wirtshäuser der Schweiz, aufsuchen, wo er sich mit einigen Kollegen zum Frühschoppen traf. Sie schlich sich dann hinter den Bierausschank, bewunderte Ladina, die Serviererin in ihrer Engadiner Arbeitstracht und schaute ihr zu, wie sie das schwere Servierbrett mit den gefüllten Biergläsern zu den Tischen trug. Wenn sie Glück hatte, konnte sie auch einen kurzen Blick in die Küche werfen, wo Curdin, der wohlbeleibte Wirt, Bündner Fleisch und Bündner Schinken aufschnitt. Doras inniger Wunsch, einmal Serviererin zu werden, war für sie unumstößlich geworden und niemand, weder der Vater noch die Mutter, konnten ihr diesen Traum ausreden. Manchmal erlaubte ihr die Kellnerin sogar, dem Vater sein Bier persönlich zu servieren, wobei sich Dora stets größte Mühe gab, ja nichts davon zu verschütten. „Du bist begabt“, sagte jeweils Ladina zu ihr. „Mach nur so weiter, dann kannst du mich dann, wenn ich in die Jahre gekommen bin, mal definitiv ablösen!“. Solche Komplimente bestätigten Dora in ihrem Entschluss, so dass mit der Zeit auch ihre Eltern kaum mehr etwas dagegen einzuwenden hatten. Nach der Schulzeit war Curdin bereit, Dora zu einem bescheidenen Monatslohn von wenigen Franken in seinem Betrieb als Lehrtochter, als „Giarsuna da kelnaria“, fest anzustellen. Dora war glücklich, und lebte sich in wenigen Wochen gut in den Betrieb ein. Früh morgens musste sie jeweils die Holzböden der Gaststube mit Schmierseifenwasser schrubben, die Stühle wieder zurechtrücken und von den Tischen die Wein- und Bierflecken vom Vorabend entfernen. Denn schon bald kamen bereits die ersten Dorfbewohner, denen sie aus den speziell dafür vorgesehenen dicken Gläsern den „Kaffee Schnaps“ servieren musste. Da wurde über Dorfpolitik, über die bevorstehende Renovation der Dorfkirche diskutiert, über Wesentliches und vor allem, so schien es Dora, auch viel über Unwesentliches. Sie bekam dabei oft Gespött und Boshaftigkeiten zu hören, die eigentlich nicht für die Ohren eines noch jungen Mädchens bestimmt waren. Mittags musste Dora in der Küche mithelfen, etwa Kartoffeln – „Erdöffels“ – schwellen, um sie dann anschließend zu schälen und, wenn sie etwas abgekühlt waren, in eine Schüssel zu reiben. Curdin vermischte dann das Ganze mit feingeschnittenem Salsiz, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Mehl und Maismehl und goss dann etwas Milch dazu. Nach einer Backzeit von etwas neunzig Minuten war sie fertig – die herrlich duftende Plain in Pigna! Am Nachmittag half Dora jeweils Ladina beim Zusammenlegen der gewaschenen Geschirrtücher und Abwaschlappen. Wenn Flickarbeiten anstanden oder wenn in Curdins Küchenbekleidung Löcher gestopft werden mussten, brachte Dora diese jeweils abends ihrer Schwester Franca mit nachhause, die solche Näharbeiten perfekt und gerne erledigte.

*

So vergingen die Jahre. Franca ging nun gegen die Zwanzig zu und fand eine Stelle in einem kleinen St.Moritzer Hotel als Verantwortliche für den Wäschereibetrieb. Dora ihrerseits wurde dank guter Arbeitszeugnisse und mündlicher Empfehlungen in Zernez, im Unterengadin, im Hotel Chasa Veglia als Serviererin angestellt. Natürlich waren ihre Eltern, Tomaso und Anna Chatrina, insgeheim stolz auf ihre beiden erfolgreichen Töchtern, was jedoch im Dorf auch immer wieder zu Neid und Boshaftigkeit geführt hatte.

1914 brach als unmittelbare Folge des Attentats auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger, den Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie, in Sarajevo der Erste Weltkrieg aus. Bereits vorher hatten die rivalisierenden Großmächte in Europa militärisch aufgerüstet und innerhalb kurzer Zeit herrschte in ganz Europa Krieg. Obwohl die Schweiz vollständig von kriegführenden Ländern umgeben war, gelang es ihr, sich auf ihre Neutralität berufend, nicht in den Krieg miteinbezogen zu werden. Nach der allgemeinen Mobilmachung hielten die rund 250.000 Schweizer Soldaten einen funktionstauglichen Grenzschutz aufrecht. Auch Tomaso wurde dazu eingezogen. Es folgten harte Zeiten, in denen sich neben dem ganzen Kriegsgeschehen auch immer mehr die finanziellen Notlagen der zurückgebliebenen Familien bemerkbar machten. Nicht zuletzt blieben die wohlhabenden Touristen aus ganz Europa aus. Sie hatten Geld ins Engadin gebracht, denn sie logierten in den Grand Hotels der Kurorte. Anna Chatrina vermisste Tomaso, seine Liebe und Fürsorge und konnte sich nur dank ihrer beiden arbeitenden Töchtern und dem kleinen Häuschen, das Tomaso noch kurz vor seinem Wehrdienst erworben hatte, finanziell einigermaßen über Wasser halten. Dann kam die schreckliche Nachricht, dass Tomaso beim Manipulieren einer Handgranate schwer verletzt worden sei. Er starb als Stütze der Familie innerhalb weniger Wochen am Wundbrand, einem kaum behandelbaren bakteriellen Infekt. Der Verlust und die Trauer um den Ehemann und Vater waren groß und sein Tod schwer anzunehmen. Anna Chatrina begann in ihrem Schmerz immer stärker, an der Gerechtigkeit Gottes zu zweifeln. Ihre Lebensfreude und ihr Lebensmut hatten sie gänzlich verlassen. Während der ersten Monate nach Tomasos Tod glaubte sie, ohne ihren Gatten habe ihr Leben seinen Sinn verloren. „Gott hat mir meine große Liebe, meinen fürsorglichen Ehemann genommen. Mir fehlen Glauben und Kraft, um ohne ihn weiterleben zu können!“. Nur dank der einfühlsamen Unterstützung ihrer ebenso trauernden Töchtern Franca und Dora konnte sie nach Monaten der absoluten Zurückgezogenheit wieder allmählich ins Leben zurückfinden. Ihre Trauerkleidung würde sie jedoch nie mehr ablegen – dessen war sie sich ganz sicher.

*

Dora war ihm schon einige Male begegnet, gelegentlich im Dorf, aber auch beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche. Ihm, dem auffallend gutaussehenden Mann aus der Nachbarsgemeinde La Punt Chamues-ch. Er war groß gewachsen, hatte dunkle, weit auseinanderliegende braune Augen und beinahe schwarze Haare. Jon Zippert hieß er, aufgewachsen als einziger Sohn gleich neben der kleinen Brücke in einem wunderschönen Engadiner Haus. Immer öfter besuchte er, wenn er als Förster auf dem Weg ins Unterengadin war, die Chasa Veglia in Zernez, dort, wo Dora arbeitete. „Be per ün cafe“, wie er sagte, und dabei strahlte er, dass Dora kaum mehr wusste, wohin sie ihren Blick richten sollte. Jon gefiel ihr. Er entsprach genau jenem Typ von Mann, den sie sich stets für eine gemeinsame Zukunft vorgestellt hatte. Und als er sie dann eines Tages fragte, ob sie ihn zum Tanz nach Samedan begleiten würde, musste sie nicht lange überlegen. Da tanzten sie zu Handorgel-, Klarinetten- und Bassgeigenmusik Polka, Mazurka und immer wieder einen Walser, zwischendurch auch einen Schottisch mit dem typischen Wechselschritt. Die Mutter und seltsamerweise vorallem die Schwester Franca waren dem jungen Mann gegenüber anfänglich eher kritisch eingestellt. „Dieser Mann ist zu schön und attraktiv für dich – quist hom es memma bel ed attractiv per tè … pass nur auf, dass er dich nicht einmal sitzen lässt ... sto attent, quel at lascharà!“ oder: „Wir sind einfache Leute, und er, Jon, kommt aus gehobenem Haus! – Nus eschan glieud simpla, e quist Jon vain our d’üna chasa benestanta!“. Dora und Jon trafen sich trotzdem immer häufiger. Sonntags machten sie lange Spaziergänge dem Inn entlang, meist verbunden mit einer Vesper im Freien. Jon sammelte jeweils das am Boden liegende dürre Lärchenholz zusammen und entfachte ein Feuer. Später legte er einige Kartoffeln, die er zuvor mit Salz und Butter bestrichen hatte, in die entstandene Glut. Dann lagen sie ganz nahe beieinander auf einer mitgebrachten Decke, meist wortlos, um den unzähligen Vogelstimmen zu lauschen. Sie hielten sich an den Händen. Oft glaubte Dora, gegenseitig ihre Herzen schlagen zu hören.

Bereits Ende Juni 1916 fand im reformierten Barockkirchlein in Bever, das ursprünglich einmal dem heiligen San Giachem geweiht worden war, die Hochzeit zwischen Jon Christian Zippert und Dora Luigina Picenoni statt. Für Jon war es wichtig, in diesem Gotteshaus getraut zu werden, da bereits seine Eltern und Großeltern ihre Eheschließung darin gefeiert hatten. Dora trug ein schlichtes Hochzeitskleid aus schwarzer Seide, dazu einen weißen, bodenlangen Schleier, an dem frische rote Rosen befestigt waren. Jon sah in seinem schwarzen festlichen Anzug mit Zylinder ebenfalls sehr würdevoll aus. Franca, von ihrer Schwester als Trauzeugin auserwählt, saß neben ihrer Mutter und dem Trauzeugen, einem Freund von Jon, in der zweitvordersten Bankreihe. Als das Brautpaar unter Orgelklängen die kleine, mit Blumen geschmückte Kirche betrat und sich zum Altar begab, verspürte sie eine tiefe Sehnsucht in sich aufstieg. Für einen kurzen Moment sah sie sich selbst am Arm von Jon nach vorne zu schreiten.