4,99 €

Mehr erfahren.

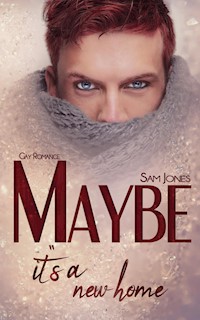

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als sich der junge Eman vor seinen Eltern outet, endet das in einer familiären Katastrophe, die ihn allein und obdachlos zurücklässt. In seinem Herzen ist er überzeugt, sein Schicksal durch seine homosexuelle Neigung herausgefordert zu haben, also beschließt er, dieser abzuschwören.

Nach Jahren auf der Straße erhält er überraschend ein Jobangebot von dem geheimnisvollen Major, wodurch seine Entscheidung auf die Probe gestellt wird. Die Klientel von dessen Agentur Your secret Wish besteht nämlich zu einem Großteil aus queeren Kunden und auch die Angestellten sind fast ausschließlich schwul. Trotzdem empfindet er dort schnell die langersehnte Sicherheit und vor allem das Gefühl, eine neue Familie gefunden zu haben.

Besonders der ihm vom Major zugeteilte Mentor Sam alias Truth hat es Eman angetan, und bald fühlt er sich in einer Spirale zwischen Wollen und Dürfen gefangen. Aber nicht nur der Wunsch, seiner innersten Sehnsucht nachzugeben, lastet auf ihm. Denn da ist auch noch das Geheimnis um seine Vergangenheit, das niemand lüften darf. Vor allem Truth nicht, der ihm längst mehr bedeutet als er sollte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

YOUR SECRET WISH – Eden

© 2023/ Sam Jones

YOUR SECRET WISH – Eden

© 2023/ Sam Jones

https://samjones.at

Alle Rechte vorbehalten!

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.

Umschlaggestaltung:

Sam Jones/ Bilder: Adobe Stock

Bildmaterial Buchlayout

Adobe Stock/ Shutterstock

Lektorat/ Korrektorat

Korrektorat Zeilenfuchs

Erschienen im Selbstverlag

Impressum

Sam Jones

c/o WirFinden.Es

Naß und Hellie GbR

Kirchgasse 19

65817 Eppstein

Dieser Roman wurde unter Berücksichtigung der neuen deutschen Rechtschreibung verfasst, lektoriert und korrigiert. Es handelt sich um eine fiktive Geschichte. Orte, Events, Markennamen und Organisationen werden in einem fiktiven Zusammenhang verwendet. Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Markennamen und Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer.

Widmung

Für alle »geheimen« Schutzengel, die da draußen herumschweben!

Hinweis

Auf meiner Homepage (https://www.samjones.at/Meine-Buecher/Triggerwarnungen/) findet ihr etwaige Triggerhinweise. Diese sind für Menschen gedacht, die sensibel auf bestimmte Inhalte reagieren, vielleicht weil sie selbst bestimmte Traumata erlebt haben. Sie können aber Spoiler enthalten.

Vorwort

Homophobie und Rassismus sind Dinge, die ich von ganzem Herzen ablehne. Ägypten und die Geschichte von Emans Familie stehen nur als Beispiel für viele Schicksale, die in den unterschiedlichsten Formen überall auf der Welt passieren.

Ich liebe die multikulturelle Gesellschaft, aber natürlich bin ich nicht so naiv, dass ich nicht die Schwierigkeiten sehe, die auftreten können, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Das Entscheidende ist, wie wir ihnen begegnen. Hass erzeugt Hass, und damit ist niemandem geholfen. Toleranz ist das, was uns weiterbringt. Das Verhalten einiger darf nicht zu einer Ablehnung aller führen!

Kurzbeschreibung:

Als sich der junge Eman vor seinen Eltern outet, endet das in einer familiären Katastrophe, die ihn allein und obdachlos zurücklässt. In seinem Herzen ist er überzeugt, sein Schicksal durch seine homosexuelle Neigung herausgefordert zu haben, also beschließt er, dieser abzuschwören.

Nach Jahren auf der Straße erhält er überraschend ein Jobangebot von dem geheimnisvollen Major, wodurch seine Entscheidung auf die Probe gestellt wird. Die Klientel von dessen Agentur Your secret Wish besteht nämlich zu einem Großteil aus queeren Kunden und auch die Angestellten sind fast ausschließlich schwul. Trotzdem empfindet er dort schnell die langersehnte Sicherheit und vor allem das Gefühl, eine neue Familie gefunden zu haben.

Besonders der ihm vom Major zugeteilte Mentor Sam alias Truth hat es Eman angetan, und bald fühlt er sich in einer Spirale zwischen Wollen und Dürfen gefangen. Aber nicht nur der Wunsch, seiner innersten Sehnsucht nachzugeben, lastet auf ihm. Denn da ist auch noch das Geheimnis um seine Vergangenheit, das niemand lüften darf. Vor allem Truth nicht, der ihm längst mehr bedeutet als er sollte.

(1)

Die Kälte fraß sich durch meine Kleidung. Machte sie klamm und feucht und brachte mich zum Zittern. Der dünne Stoff des Mantels, den ich vor einigen Tagen im Müll gefunden hatte, schützte mich kaum.

Ich versuchte, nicht zu weinen. Das gehörte sich nicht für einen Mann – so hatte ich es gelernt. Außerdem hasste ich es, wie die Tränen auf meiner schmutzigen Haut eine kurze Illusion von Wärme erzeugten, die mir danach nur noch deutlicher zeigen würde, wie erfroren ich war.

»Mom. Sieh dir den Mann an!« Ein kleines Mädchen, eingepackt in einen hellgelben Plüschmantel, streckte ihren in einen flauschigen Handschuh gehüllten Zeigefinger in meine Richtung. Die Antwort ihrer Mutter konnte ich nicht hören, weil sie sich zu ihr bückte, um sie ihr zuzuraunen, aber die Tatsache, dass sie danach ihren Schritt beschleunigten, sagte genug aus. Ich war ein Freak. Ein Störenfried für all die normalen Bürger dieses Städtchens, von dem ich ehrlicherweise nicht einmal den Namen wusste.

Mein letzter greifbare Aufenthalt war New York gewesen, im Sommer vor einem Jahr. Als ich die Sonne auf meiner Seite und den Duft nach Freiheit in der Nase gehabt hatte. Bis die Schatten der Vergangenheit mich eingeholt hatten und ich von dort verschwinden musste. Seither war ich mehr oder minder unterwegs gewesen. Namenlos und im weitesten Sinn unsichtbar.

Eine Schneeflocke landete auf meiner Nase und ich griff automatisch nach oben, um meine behelfsmäßig aus einem Stück Stoff gebastelte Kapuze zurechtzuziehen. Sofort hüllte mich der modrige Geruch ein, den das Leinen versprühte.

Eine Familie eilte an mir vorbei. Beide Kinder hielten etwas in der Hand, das ich als süße Brezel identifizierte. Die Bakery, die sie verkaufte, befand sich ein Stück die Straße rauf. Es gab sie mit Ahornsirup, Nüssen, Schokolade und weiteren köstlichen Dingen. Aber eben nur für zahlenden Kunden, wozu ich leider nicht gehörte. Das erzählten mir meine permanent leeren Hosentaschen.

In der vergangenen Woche war ich ein paar Mal an dem Geschäft vorbeigegangen, nahe dem zur Straße offenen Verkaufsstand. Hatte meinen besten flehenden, mitleidheischenden Blick eingesetzt. Leider vergebens. Trotzdem versuchte ich es immer wieder – vom Hunger getrieben, bis die permanente Ignoranz des Verkäufers mir schließlich die Hoffnung geraubt hatte.

Gleichzeitig mit einem leisen, knurrenden Geräusch zog sich mein Magen zusammen. Meine letzte richtige Mahlzeit war zwei Tage her und selbst die hatte nur aus einer Tasse dünner Suppe bestanden, die ich bei der Armenspeisung an der Kirche hier um die Ecke ergattert hatte. Meine, sich in meinem Aussehen zeigenden, ägyptischen Wurzeln schienen dort jedoch nicht besonders gut anzukommen. Dabei war ich – wenn auch nicht auf dem Papier – so amerikanisch wie ein Hamburger.

Meine Eltern kamen kurz vor meinem ersten Geburtstag in dieses Land, doch während ich mich immer zu Hause fühlte, gelang es ihnen nicht im Ansatz, hier sesshaft zu werden. Die Tatsache, dass ihr Sohn sich mit der amerikanischen Kultur weit verbundener zeigte als mit der ihren, machte es nicht besser. Ich mochte unsere Ferien in Ägypten, aber meine Freude zurück nach Hause zu reisen war stets größer. Was meinem Großvater, dem Vater meiner Mutter und dem Oberhaupt unserer Familie nicht gefiel. Sein Zorn über diesen Missstand bekam meine Mutter ab, wodurch sie von Jahr zu Jahr unglücklicher wurde, und mein Vater mit ihr.

Kurz vor meinem sechzehnten Geburtstag wurde von den beiden schließlich der Entschluss gefällt, in ihre Heimatzurückzukehren, was meine Welt buchstäblich zum Einsturz brachte. Weil es Dinge gab, die sie nicht von mir wussten, mir aber eines klar war: Ich konnte nicht in einem Land leben, dessen Werte mir fremd waren und dessen Gesetze mich panisch machten.

Schon seit meinem vierzehnten Lebensjahr hatte ich geahnt, dass ich nicht auf Mädchen stand, und dieses Gefühl hatte sich zur Sicherheit gefestigt, kurz nach meinem Versuch, mir eine Freundin zuzulegen. Ein Desaster in jeder Hinsicht, weil mir dadurch klar geworden war, dass mich das, würde es bekannt, endgültig von meinen Eltern abspalten würde. Ihre Vorstellung vom Leben, ganz abgesehen von ihrem Glauben, würde es niemals zulassen, diese Seite von mir zu akzeptieren.

Weil ich ihnen den wahren Grund nicht verraten konnte, machte ich mich daran, alle anderen Argumentationen auszuschöpfen. Doch nichts half. Kein Betteln oder Flehen, nicht einmal die Drohung, mich in den Hudson River zu stürzen.

Somit blieb mir am Ende nur mehr der letzte Ausweg, ihnen die Wahrheit über meine sexuelle Orientierung zu gestehen. Was folgte, übertraf sogar meine schlimmsten Befürchtungen. Mein Vater drohte mir, mich nötigenfalls gegen meinen Willen mit nach Hause zu nehmen, und meine weitere Weigerung löste am Ende eine Katastrophe aus, deren Ausmaße ich nicht einmal im Ansatz erahnt hatte.

Nachdem der Rauch dieser familiären Explosion sich verflüchtigt hatte, befand ich mich auf der Straße. Allein und von unendlicher Verzweiflung erfüllt. Meinem Herzen zu folgen, gegen die falsch konservativen Werte meiner Eltern, hatte mir alles genommen. Bis zu meinem Outing hatte ich den Schutz und die Sicherheit eines vielleicht nicht perfekten, aber liebevollen Elternhauses genießen dürfen. Als einziger Sohn war ich der Stolz meiner Eltern gewesen, war von ihnen verwöhnt und umhegt worden. Umso tiefer hatte sich der Fall nach meiner Verfehlung herausgestellt. Von jetzt auf gleich stand ich alleine da. Ein sechzehnjähriger junger Mann, der niemals gelernt hatte, für sich zu sorgen, und der sich dafür verfluchte, diesen Weg eingeschlagen zu haben.

Was wäre dabei gewesen, das Leben zu leben, das meine Eltern sich für mich erträumt hatten? Das taten schließlich Tausende andere Menschen auch. Schon nach wenigen Tagen ohne Zuhause, fiel es mir schwer, nachzuempfinden, warum ich meinem Herzen den Vorrang gegeben hatte. Dieser idiotisch romantischen Idee gefolgt war. Mich gegen die Welt gewandt hatte, die so lange die meine gewesen war. Dass ich mich darin niemals beheimatet gefühlt hatte, verdrängte ich, so wie das Wissen, dass meine Homosexualität etwas war, das ich nicht einfach ad acta legen konnte.

Aber es war ohnehin zu spät. Die Bilder der Angst, entstanden aus der Drohung meines Vaters, mich nötigenfalls mit Gewalt nach Ägypten zu verschleppen, waren im Nachhall seiner ewigen Monologe vergangen, was den Zusammenhalt und die Festigkeit einer Familie anging. Natürlich nur, solange sich die Mitglieder davon an die Regeln hielten. Ich war aus der Reihe getanzt und sie hatten das poröse Glied aus der Kette entfernt. Vielleicht auch aus Angst vor der Wut meines Großvaters – ich wusste es nicht – aber ich ahnte, dass das eine große Rolle gespielt hatte. Sie waren zurückgekehrt, ohne mich. Lebten ihr perfektes Leben. Manchmal fragte ich mich, ob sie noch an mich dachten. Zumindest flüchtige Erinnerungen an mich hatten. Oder hatten sie die weggesperrt, so wie ich meine damals so wichtigen Gründe für mein Handeln. Und noch eine Frage blieb offen: Wie lautete die Geschichte, die sie der Familie zuhause erzählt hatten? Was dachten die, wo ich war? Die Wahrheit hatte es sicher nicht über den großen Teich geschafft, so viel war mir klar!

Die Möglichkeit, bei irgendwelchen Ämtern um Hilfe anzusuchen, verwarf ich nach dem ersten Besuch beim Jugendamt. Da waren zu viele Fragen, die Angst zu groß, mit ihrer Beantwortung eine neuerliche Lawine auszulösen. Eine, die mich wieder unter ihrer Wucht begraben würde, so wie mein Versuch, zu meinem Leben zu stehen. Also tauchte ich ab, machte die Hilflosigkeit zu einem Gefühl, das von nun an zu mir gehörte, wie mein ewig knurrender Magen. Ich versuchte, mich mit Betteln über Wasser zu halten, weil mein Stolz mir verbot, mich an ehemalige Freunde zu wenden. Meine Eltern hatten mir ohnehin nur Umgang mit passenden Personen erlaubt, was hieß, dass zumindest deren Elternhaus genauso dachte wie das meine, und diese mir somit kaum Unterstützung zusagen würden.

Die vorsichtigen Versuche, meine homosexuelle Neigung mit ein paar wenigen Schulkollegen auszuleben, hatte nur minimale Früchte getragen. Keine, die es rechtfertigen würden, vor deren Türen aufzutauchen. Außerdem war genau dieser Teil von mir an meiner Situation schuld. So dachte ich, und es fühlte sich an, als hätte ich es verdient, was mir zugestoßen war. Und diese Überzeugung wuchs mit jedem Tag, den ich zitternd vor Angst auf der Straße verbrachte, bis sie irgendwann so groß war, dass sie alles andere ausblendete.

Meine erste von Minusgraden zur Hölle gemachte Nacht, brachte die Wende. An der Schwelle zum Tod fand ich Hilfe, Freundschaft und Trost bei Menschen, denen ich bisher nicht einmal einen Blick gewährt hätte.

Albert und Maggie, gescheiterte Existenzen – wie mein Vater sie genannt hätte. Ein Paar mittleren Alters, die das System und die Welt verschluckt hatten, nur um sie dann wieder auszukotzen. So beschrieb Albert sich selbst. Sie hatten nichts, doch das teilten sie mit mir. Ich erfuhr niemals, wie sie auf der Straße gelandet waren, so wie ich ihnen nie meine Geschichte erzählte. Wir nahmen uns einfach an, wie wir waren, und versuchten, irgendwie zu überleben. Ich wusste nicht, ob die beiden schon vorher zusammen gewesen waren oder sich erst im Elend gefunden hatten. Denn es war egal. Sie waren füreinander da und dann auch für mich. Wir lebten in Baracken, kamen im besten Fall tageweise sogar in Obdachlosenheimen unter. Es war ein ruheloses Leben, aber es brachte zumindest im weitesten Sinn Routine und Normalität.

Die nächsten knapp zwei Jahre verbrachte ich damit, nicht aufzufallen und unter dem Radar zu bleiben. Somit rangierte mein gesellschaftliches Leben bei null und geriet in Vergessenheit. Mit jedem Monat auf der Straße wurde meine Hoffnung kleiner, irgendwann wieder bessere Zeiten zu erleben. Wir bewegten uns in der untersten Gesellschaftsschicht, aus der es kaum ein Entrinnen gab, das zeigten mit täglich die anderen Schicksale, denen ich begegnete. Sie alle trugen ihre Geschichten wie ihre löchrigen Mäntel, die zwar zu sehen waren, aber nicht beachtet wurden. Wer zu kämpfen hatte, seinen Magen zu füllen, besaß nicht die Zeit, über die Härte des Lebens zu weinen. Also tat ich es auch nicht. Zumindest nicht tagsüber, meine Tränen gehörten den Nächten und meinen Träumen.

Mein achtzehnter Geburtstag wurde ein weiterer Schicksalstag in meinem Leben. Ich hatte wochenlang alles Geld, das ich zusammenkratzen konnte, auf die Seite geschafft und mir so sechzig Dollar zusammengespart. Ein kleines Vermögen, zumindest in meiner aktuellen Welt. In einem Waschsalon stahl ich mir Jeans und ein Hemd, gab mein Erspartes in einem Secondhandshop für ein paar Schuhe aus und stylte mich im Kunden-WC eines Kaufhauses mit Proben aus der Kosmetikabteilung. Als ich fertig war, blickte mir ein Fremder entgegen, denn so hatte ich mich lange nicht mehr gesehen.

Unter einundzwanzig und ohne Ausweis bestand für mich keine Chance, in einen Gayclub zu kommen. Also lümmelte ich davor herum, bis mich endlich jemand ansprach. Ein Typ, vielleicht so um die dreißig. Er ähnelte weder vom Aussehen noch von seiner Ausstrahlung dem Mann meiner Träume, aber ich ging mit ihm. Weil ich mich wenigstens für ein paar Stunden wie ein normaler Teenager fühlen wollte. Es sollte die Nacht sein, in der ich meine Unschuld verlor, und wurde zum Fiasko. Der Typ war grob, brachte für meine Unsicherheit kein Verständnis auf und wurde rasch ungeduldig. Also floh ich, weil nicht einmal der drängendste Wunsch nach Nähe rechtfertigen würde, sich von einem bekifften, rücksichtslosen Arschloch ficken zu lassen.

Enttäuscht kehrte ich in das Abrisshaus zurück, in dem ich mit meiner Familie zu dieser Zeit wohnte und fand es in Flammen stehend vor. Eine Horde betrunkener Vollidioten hatte es sich im Erdgeschoss bei einem Lagerfeuer gemütlich gemacht, das irgendwie außer Kontrolle geraten war. Obwohl ich noch versuchte, in das Gebäude zu kommen, war es zu spät. Der Brand, von Maggie, Albert und den anderen in unserem Unterschlupf im Keller unbemerkt, ließ ihnen keine Chance. Ich landete mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus, während meine Freunde noch in den brennenden Überresten des Hauses ihr Leben aushauchten. Ich bekam davon nichts mit, erfuhr es erst, als ich nach vier langen Tagen aus meiner Bewusstlosigkeit erwachte.

Von Schuldgefühlen zerfressen und unfähig, mich dem Schmerz zu stellen, den der neuerliche Verlust meiner Familie in mir auslöste, brach ich zusammen, was mir zwei weitere Tage im warmen Krankenhausbett einbrachte. Doch irgendwann begannen die Fragen und damit die Probleme. Schließlich konnte ich meinen tatsächlichen Namen nicht nennen, und der Geist, der ich geworden war, besaß weder Krankenversicherung noch das Geld, um die Rechnung zu bezahlen.

Somit floh ich erneut, tauchte unter im Dreck der Straße. Durch die Erfahrung der letzten Jahre zumindest in der Lage zu überleben, auch wenn ich versuchte, alle anderen Erinnerungen in mir zu begraben. Ich würde nie wieder der werden, der ich einmal gewesen war, was nützte es also, daran festzuhalten. Stattdessen ergab ich mich meinem Selbstmitleid und fand für mich heraus, warum ich gerade dieses Schicksal zugelost bekommen hatte.

Mein Leben im Paradies war von meiner sexuellen Orientierung verspielt worden, und das Gleiche hatte sich an meinem Geburtstag wiederholt. Vielleicht hätte diese Nacht nicht in so einer Katastrophe geendet, wäre ich da geblieben!

Wie eine Schlange hatte die Versuchung mich auf die Probe gestellt – zwei Mal –, ich war ihr erlegen und die Strafe war auf dem Fuß gefolgt. Eine kindische Geschichte, die sich jedoch fest in meinem Kopf festfraß. Ein Wissen erschuf, dass ich alleine mein Schicksal zu steuern hatte, und um mein Leben nicht noch mehr zu verkomplizieren, beschloss ich, dieser verfluchten Veranlagung endgültig zu entsagen. Und auch der Liebe. Egal, ob sie einem Mann oder einer Familie gehörte.

Seither waren weitere zwei Jahre vergangen, die ich fast ausschließlich allein auf der Straße gelebt hatte. Meine fehlenden Papiere hatten es mir erschwert, einen richtigen Job zu finden. In New York war es mir wenigstens gelungen, ein paar Dollar als Aushilfe einzunehmen. Nach meinem zweiten Kontakt mit der Polizei war mir das Pflaster aber zu heiß geworden, was mich zur Flucht aus der Stadt getrieben und mit einigen Zwischenstationen hierhergeführt hatte. Ein Tausend-Seelen-Städtchen mit gottesfürchtigen und furchtbar gesetzestreuen Bürgern, die nicht bereit waren, auch nur ein kleines Stück über den Tellerrand zu blicken. Schon gar nicht für einen anders aussehenden jungen Mann, dem der Schmutz und der Gestank der Straße anhing.

»Hey!« Ein Typ in Uniform hatte vor mir angehalten. »Verpiss dich hier.«

Erschrocken blinzelte ich zu ihm hinauf. Angst stieg in mir hoch, verknüpft mit unendlicher Verzweiflung. »Ich sitz doch nur hier, Sir«, krächzte ich, weil meine Stimme nach Tagen der Vernachlässigung kaum Kraft hatte.

Kurz huschte so etwas wie Mitleid über sein Gesicht, doch gleich darauf war da wieder nur Ernst und Pflichtbewusstsein. »Das geht aber nicht«, sagte er, wenn auch deutlich weniger aggressiv.

»Ich geh gleich«, brachte ich brüchig hervor, während mir gleichzeitig erneut die Tränen kamen. Meine Habseligkeiten zusammenraffend, versuchte ich auf die Beine zu kommen, was nicht leicht war, weil der Hunger mich geschwächt hatte. Meine einst sehr sportliche Figur war praktisch nicht mehr vorhanden und ich ein Schatten meiner selbst. Dadurch wirkte ich noch schmächtiger, als ich ohnehin war.

Mein Taumeln endete, indem ich gegen die Mauer des Hauses knallte, was die Miene des Polizisten zwar nicht weicher machte, aber zumindest leichte Zweifel hineinzeichnete.

»Weißt du, wo du hinkannst?«, fragte er leise. Fast so, als hätte er Angst, jemand könnte ihn hören und somit mitbekommen, dass er Mitgefühl empfand.

»Ich finde schon etwas«, versicherte ich ihm, wobei ich mich überzeugter anhörte, als ich mich fühlte. Ich hasste es, mich schwach zu fühlen, doch in Wahrheit war ich es, denn ich hatte keinen Plan, wie es weitergehen sollte.

»Bei der Kirche ist eine Suppenküche. Vielleicht können dir die etwas geben?« Ein kaum sichtbares Lächeln umspielte seine Lippen.

»Danke«, erwiderte ich, als wäre das eine neue Information für mich. Ich fand es nett, dass er zumindest versuchte, mir zu helfen, wenn auch nur mit Ratschlägen. Die meisten taten nicht einmal das.

Die Suppenküche würde meine Probleme trotzdem nur temporär lösen, denn dort konnte ich mich laut der streng angewandten Hausregel lediglich zum Essen aufhalten.

Ihm ein halbherziges Lächeln schenkend stolperte ich davon. Mühsam darauf bedacht, mein Hab und Gut nicht zu verlieren, das ich krampfhaft an meine Brust gedrückt umklammerte. Möglicherweise spendierten mir die Damen in der Kirche wenigstens eine Tasche.

Taten sie nicht, wie sich bald darauf herausstellte. Dafür landete ein wohlschmeckendes Sandwich in meinem knurrenden Magen und zwei Becher Tee. Außerdem riet mir einer der Helfer, einen Schal, den er von irgendwo hervorzauberte, zu einem Tragetuch zu binden, wodurch meine Sachen zumindest ein bisschen leichter zu transportieren waren.

Trotzdem landete ich viel zu schnell wieder im Freien, wo der Schneefall inzwischen so stark geworden war, dass ich binnen weniger Minuten bis auf die Unterhose durchweicht war.

Von tiefer Hoffnungslosigkeit erfüllt flüchtete ich in einen Hausflur, in dem es so nach Urin stank, dass ich die Idee, mich hier niederzulassen, abrupt wieder verwarf. Weil ich aber zumindest eine kurze Pause benötigte, kauerte ich mich auf einem vermeintlich sauberen Plätzchen zusammen.

Dort verbrachte ich die Stunden bis zur Dämmerung. Frierend, aber zumindest vom Schnee und dem eisigen Wind geschützt. Hier, vor Blicken Vorbeigehender sicher, weinte ich ein wenig, obwohl mir klar war, dass mir das nicht half. Dennoch erlaubte ich mir, ab und zu, meine Gefühle nach außen dringen zu lassen. Die Tränen liefen, bis meine Augen brannten und ich sie schließen musste. Und dann schlief ich ein.

(2)

»Hey!«

Die Worte drangen nur langsam zu mir durch, außerdem spürte ich, wie mich jemand schüttelte.

»Komm schon. Du kannst doch hier nicht schlafen.«

Meine Augenlider schienen bleischwer, es gelang mir kaum, sie zum Öffnen zu zwingen. Nachdem ich es geschafft hatte, erblickte ich schemenhaft ein besorgt lächelndes Gesicht eines Mannes.

»Vielleicht gehst du besser nach Hause?«

Seine Frage ließ mich die Stirn runzeln. Was genau dachte er denn, warum ich hier im Freien schlief? Weil ich zu faul gewesen war, um in meine geheizte, gemütliche Wohnung zu gehen?

Es folgte eine skeptische Musterung meiner verschlissenen Kleidung, anschließend die typische Frage »Bist du betrunken?«.

Darauf antworte ich ebenfalls nicht, was sein Interesse aber nicht zu schmälern schien.

»Steh auf, bevor dir der Hintern abfriert«, folgte er unbeirrt seinem Hilfebedürfnis und griff kurzerhand nach meinem Arm, um mir aufzuhelfen.

Ich ließ es geschehen, kam hoch und kippte prompt gegen die Wand, weil mir schwindelte.

Mit einem erschrockenen »Hey« setzte er an, mich aufzufangen, schreckte aber zurück, kaum dass ich ihm wirklich nahegekommen war.

Ich tippte auf meinen Geruch, der nach über einer Woche ohne Dusche sicher nicht der Vorteilhafteste war. Schamesröte kroch in meine Wangen, während sich ein tiefer Seufzer aus meiner Brust quälte.

Das Gesicht meines unschlüssigen Retters war ebenfalls gerötet, wobei ich bei ihm eher auf die Kälte tippte. Ein fast verlegenes Grinsen zeigte mir, dass er nicht recht wusste, wie er weitermachen sollte.

»Hey. Hier bist du. Es ist sehr unhöflich, mitten in meiner Erzählung abzutauchen.« Diese Beschwerde stammte von einer Person, die plötzlich hinter meinem Helfer aufgetaucht war.

Ich konnte nicht erkennen, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte, weil eine pelzbesetzte, tief in die Stirn gezogene Kapuze meine Sicht auf das Gesicht einschränkte; die Stimme klang jedoch männlich.

»Sorry, aber ich sah den Kleinen hier liegen und wollte nachsehen, was los ist«, lautete die Erklärung.

Wieder einmal spielte mir meine Körpergröße von eins achtundsechzig in die Karten. Wer nicht genau hinschaute, hielt mich gerne für jünger, als ich war, was mir zumindest ab und zu den Vorteil einbrachte, ein paar Dollar abzustauben. Hier und jetzt gefiel es mir weniger. Möglicherweise, weil wir uns in einer ziemlich einsamen Ecke befanden und er ruhig wissen sollte, dass ich ein Mann war und mich somit wehren konnte.

»Brauchst du Hilfe?«, fragte der Neuankömmling sich näherbeugend, wodurch ich einen Blick auf sein Gesicht erhaschen konnte. Er besaß feine, aber eindeutig männliche Züge, und sein akkurat zurechtgestutzter schwarzer Bart zeugte davon, wie viel Wert er auf Gepflegtheit legte. Seine Stimmlage war äußerst sanft und melodiös, so als würde er die Frage singen – natürlich nur im übertragenen Sinn.

»Lebst du etwa auf der Straße?«, setzte er seine Fragerei fort, ehe ich mir darüber klar geworden war, ob ich ihm antworten wollte oder nicht.

»Aber das ist doch noch ein Kind«, protestierte sein Begleiter. Er war deutlich jünger als der mit der Kapuze, trotzdem sah er finsterer drein. Was an meiner Weigerung liegen könnte, mit den beiden zu sprechen.

Der gepflegte Mann schob sich vor ihn und zwinkerte mir zu. »Was ja Obdachlosigkeit nicht ausschließen würde. Außerdem denke ich, dass du dich in Bezug auf das Alter irrst, auch wenn unser junger Freund keinerlei Verpflichtung hat, uns dahingehend aufzuklären. Aber deinen Namen könntest du uns sagen?«

Die Freundlichkeit, mit der er sich mir zuwandte, ließ Wärme in mir aufsteigen. Automatisch krochen meine Mundwinkel nach oben. »Eman«, antwortete ich.

»Was für ein schöner Name.« Er trat ein wenig näher, und im Gegensatz zu seinem Begleiter schien ihn mein Geruch nicht abzuschrecken. »Das Licht hier ist zu schwach, aber ich wage die Vermutung, dass du arabische Wurzeln besitzt.«

»Ja«, gab ich zu – viel zu vorschnell, wie ich fand. Wobei diese offensichtliche Tatsache ohnehin nicht zu leugnen gewesen wäre. Trotzdem ermahnte ich mich innerlich, auf der Hut zu bleiben, selbst wenn mir dieser Mann ein gutes Gefühl vermittelte. Zu oft war ich schon in Situationen geraten, die mitunter sogar gefährlich geworden waren. Die Abgründe der Menschheit gehörten zu den Dingen, die ich wohl niemals entschlüsseln würde.

»Warum versuchen wir nicht einen Neustart? Da wir jetzt deinen Namen kennen, würde ich vorschlagen, wir stellen uns ebenfalls vor. Das hier ist Cloud, der normalerweise für mich arbeitet, heute aber als meine Begleitung eingesprungen ist, und mich kannst du Major nennen.« Er streckte mir seine behandschuhte Hand entgegen, die ich automatisch ergriff und schüttelte. »Du hast wunderschöne Augen, Eman. So tief und rein, als würde man direkt in deine Seele sehen können.«

Seine Aussage löste Freude in mir aus, aber auch Irritation. Wobei das eher an der Art lag, wie er mich musterte. Offen und gleichzeitig intensiver, als es irgendjemand in den letzten Jahren getan hatte. Ich war unsichtbar gewesen. Etwas, dass ich selbst forciert hatte, auch wenn ich dadurch zur Einsamkeit verdammt worden war.

»Danke«, hauchte ich, weil mir für mehr ein wenig der Atem fehlte. Außerdem wurde die Kälte wieder präsenter, jetzt, wo ich wach war.

»Ich besitze eine Agentur, die etwa eine Stunde von hier entfernt liegt. Und ich bin immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Was sagst du? Brauchst du einen Job?« Seine Mundwinkel kletterten hoch, was seinen akkurat zurechtgestutzten Bart zucken ließ. Er führte von seiner Oberlippe seitlich an seinen vollen Lippen nach unten, war pechschwarz, bis auf zarte weiße Strähnen, die ihn durchzogen. Was ihn erstaunlicherweise nicht älter erscheinen ließ, sondern einfach nur interessanter. Ich schätzte ihn auf etwa vierzig Jahre, wobei das nichts war, was ich gut konnte.

Da ich nicht antwortete, fuhr er im gleichbleibend freundlichen Ton fort. »Meine Agentur hat die Aufgabe, die geheimsten Wünsche unserer Kunden zu erfüllen, aber jetzt und hier denke ich, dass du es bist, dem ein Wunsch erfüllt werden sollte. Und zwar der nach einer Dusche, einem Essen und einem Bett. Und das biete ich dir hiermit an. Du kannst bei uns übernachten, dich ein wenig entspannen, und wenn du dich besser fühlst, reden wir über die Möglichkeit, dass du ein Teil der Your secret Wish Familie wirst.«

»Der was?«, entkam mir erstaunt.

»So heißt meine Agentur.«

»Und ich soll für Sie arbeiten?«

»Wenn du das möchtest.« Wieder zuckten seine Mundwinkel. »Und du musst mich nicht siezen.«

»Aber …« Ich strich verlegen über meine linke Augenbraue. Eine Geste, die auf meiner wachsenden Nervosität beruhte. Für einen offiziellen Job brauchte man einen amtlichenNamen, den ich nicht hatte. Wobei Cloud und Major auch nicht gerade normal klangen. Eher wie Künstlernamen.

»Frag einfach, Eman.« Der Major schenkte mir ein tiefes Lächeln, was meine Angst ein wenig weichen ließ.

»Ich habe keine Papiere«, sagte ich, versuchte zu unterdrücken, wie gespannt ich darauf wartete, wie er auf diese Problematik reagieren würde. In meinen Beinen zuckte es, sie waren bereit wegzulaufen, sollte es notwendig werden.

»Bist du auf der Flucht vor dem Gesetz?«, fragte er. Ernst aber entspannt, was mich weiter beruhigte.

»Nein«, antwortete ich ehrlich, worauf er nickte.

»Mehr muss ich vorläufig nicht wissen.«

Trotz dieses Entgegenkommens fühlte ich mich von ihm durchschaut, obwohl diese Vorstellung surreal war. Trotzdem empfand ich es so und das schenkte mir eine gewisse Ruhe. In meinem Kopf spukten die verschiedensten Gedanken herum, die sich größtenteils um das hungerbedingte Loch in meinem Bauch und meine diversen erfrorenen Körperteile drehten. Eine andere Sache waren meine Zweifel, ob meine Fähigkeiten für diesen angebotenen Job ausreichen würden. Diesen Einwand brachte ich jetzt vor, was dem Major aber nur ein weiteres Lächeln kostete.

»Das ist doch das Tolle an meiner Agentur. Die Vielfältigkeit der Wünsche meiner Kunden lässt im Umkehrschluss zu, die unterschiedlichsten Menschen einzustellen.« Er legte seine Hand in einer zurückhaltenden, aber dennoch tröstenden Geste auf meinen Unterarm, ließ seinen Blick tief in den meinen tauchen. »Du erholst dich, dann werden wir herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt. Was hältst du davon?«

Die Kälte hatte sich inzwischen taubmachend in meinen Gliedern festgefressen, außerdem zog sich mein Magen wie auf Befehl schmerzend zusammen. Ich nickte, ehe ich mir bewusst geworden war, dass ich unbedingt zustimmen wollte. Die Angst in mir war verschwunden, obwohl das hier genauso gut die Stelle in einem Thriller sein könnte, wo das gesamte Kinopublikum aufgrund der Dummheit des Darstellers aufstöhnte. Dieser Gedanke erheiterte mich jedoch nur.

»Schön«, sagte der Major, schenkte mir noch ein Lächeln und ging los.

Und ich folgte ihm. Plötzlich von einer warmen, schützenden Blase umgeben.

(3)

Das Knistern des Badeschaumes lullte mich ein und ließ mich immer wieder wegdriften. Mit geschlossenen Augen schwebte ich in der wunderbaren Wärme des Wassers, das mich umgab. Das Badezimmer, in dem die Wanne stand, war so groß, dass meine leise singende Stimme widerhallte, und mit Marmorböden, goldene Armaturen und vor allem flauschigen Badetüchern ausgestattet. Ich freute mich schon jetzt darauf, mich später darin einzuwickeln.

»Alles okay?« Der junge Mann, der mich vorhin nach oben in mein Zimmer geleitet hatte, stand plötzlich in der Badezimmertür, wenn auch in diskretem Abstand. Er sah fast schon unverschämt gut aus. Das musste ich – zumindest vor mir selbst – zugeben. Seine kurz geschnittenen, schwarzen, kaum frisierten Haare harmonierten perfekt mit den frech blitzenden hellblauen Augen. Seine Figur war sportlich, ohne übertrieben muskelbepackt zu sein, und er überragte mich sicher um zwanzig Zentimeter.

»Ich bin rundum zufrieden«, konnte ich nur hauchen. Ein bisschen schämte ich mich für den deutlich hörbaren Genuss in meiner Stimme. Aber nur ein klein wenig.

»Der Major lässt fragen, ob du morgen mit ihm frühstücken möchtest, oder lieber auf dem Zimmer? Deine Entscheidung. Und das meint er wirklich so.« Der Nachsatz zeigte mir, dass er mir meine Skepsis angesehen hatte. Was mir peinlich war.

»Ich heiße Truth.« Freundlich grinsend nickte er mir zu. »Übrigens: Die Unsicherheit, die du jetzt spürst, haben wir alle durchlebt. Und selbst wenn du keinen Grund hast, mir zu glauben, möchte ich dir versichern, dass du hier nichts Böses zu erwarten hast. Der Major ist das reinste Wesen, das ich jemals kennenlernen durfte. Ich denke nicht, dass auch nur ein negativer Gedanke in ihm wohnt.«

Diese Worte klangen etwas poetisch aber beruhigend, trotzdem schaffte ich es nicht, sie vollends ohne Zweifel zu glauben. Weil es zu schön wäre, um wahr zu sein. »Wie lange arbeitest du schon für ihn?«, fragte ich.

»Zwei Jahre. Und es waren die spannendsten und gleichzeitig die friedvollsten meines Lebens.« Er schlenderte auf mich zu, als wäre es das Natürlichste der Welt, sich einem nackten Mann in der Badewanne zu nähern.

»Woher kommst du?«, fragte ich ihn, wurde dann noch konkreter, weil es eher das war, was mich tatsächlich interessierte. »Hat er dich von der Straße geholt, so wie mich?« Ich wusste nicht, ob der Major oder Cloud irgendjemandem hier erzählt hatten, wo sie mich gefunden hatten. Truth war auf jeden Fall nichts anzumerken. Seine Miene spiegelt weder eine etwaige Überraschung noch Ablehnung wider.

»Nein. Ich habe vorher in Toronto gelebt. Aufgewachsen bin ich in Tucson – Arizona.«

»Aha«, murmelte ich nur. War ein wenig enttäuscht. Warum konnte ich nicht sagen. Vielleicht, weil ich die Hoffnung hatte, hier jemanden zu finden, der ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht hatte. Dem ich mich durch die gemeinsame Geschichte nahe fühlen konnte.

Wieder schien Truth meine Gedanken zu erraten. »Aber er hat mich dennoch in gewisser Weise gerettet. Wir haben uns auf einer Vernissage kennengelernt. Mein damaliger Lebensgefährte hatte mich am Vorabend über das Aus unserer Beziehung informiert und ich war entsprechend in Flirtlaune. Mir gefiel das extravagante Auftreten des Majors, obwohl ich eigentlich auf normale Typen stehe. War am Ende aber egal, weil sich rasch herausstellte, dass er an mir auf jeden Fall kein sexuelles Interesse hatte.«

»Du stehst auf Männer?«, schloss ich aus seiner Erzählung.

»Ja. Du nicht?«

Mein darauffolgendes »Nein« hallte fast bedrohlich im gefliesten Badezimmer wider, doch wahrscheinlich empfand das nur ich so. Weil ich wusste, dass es gelogen war. Nur hatte ich eben schon vor längerer Zeit beschlossen, diese Lüge zu leben, und somit war es zu meiner eigenen Wahrheit geworden.

Truth nahm meine Aussage grinsend hin, wobei das wohl eher eine ablenkende Geste darstellte. Eine Vermutung, die sich bestätigte, als er mit reichlich schnippischer Stimme sagte: »Ganz ruhig. Vielleicht bist du ohnehin nicht mein Typ?«

»Warum nicht?«, entkam es mir reflexartig.

»Es könnte ja sein, dass ich auf große, starke Männer stehe?« Sein Grinsen verrutschte zu einem schiefen Lächeln, ehe er mir zuzwinkerte.

Was wollte er denn damit andeuten? Okay, ich war kein Hüne, aber an Zwergenwuchs litt ich nicht. Und obwohl mein Aussehen sicher unter meinen aktuellen Lebensumständen gelitten hatte, wusste ich, dass ich keineswegs unattraktiv war. Als Jugendlicher hatte ich mehr als deutlich zu spüren bekommen, dass mein orientalisches Flair gut ankommen konnte.

»Was soll ich dem Major wegen des Frühstücks sagen?«, erinnerte Truth mich an meine ausstehende Antwort.

Etwas überfordert stimmte ich zu. Es wäre auch äußerst unhöflich, die Einladung auszuschlagen, nachdem ich hier so großzügig aufgenommen wurde. Außerdem wollte ich plötzlich, dass er ging. Weil er mich nervös machte. Er und seine verdammt interessanten Augen.

»Cool. Dann können wir morgen weiterplaudern. Die anderen Jungs reisen im Laufe des Vormittags an. Einige sind aber sicher schon beim Frühstück dabei, weil wir dieses Wochenende unser monatliches Treffen haben.«

Kaum hatte er das gesagt, wirbelte er herum und verließ den Raum. Und ich blieb mit verblüfftem Gesichtsausdruck zurück und mit jeder Menge Fragen, die durch meinen Kopf tanzten.

Was für ein Treffen und welche Jungs meinte er? Und um wie viele ging es hier? Gehörten die alle zu Your secret Wish und – was ebenfalls nicht uninteressant wäre – waren die alle schwul? Stellte das eine Voraussetzung dar, um in dieser Agentur zu arbeiten? Und zuletzt, aber deshalb nicht unwichtiger: Wie zur Hölle hatte der Major erkannt, was ich so gut in mir versteckt geglaubt hatte?

Nach einer geradezu himmlischen Nacht, in einem noch himmlischeren Bett genoss ich zwanzig ebenfalls himmlische Minuten unter der Dusche. Ich konnte einfach nicht genug von dem heißen Wasser bekommen.

Bei meiner Rückkehr ins Schlafzimmer fand ich einige Klamotten auf dem Bett. Jeans, eine bequem aussehende Stoffhose, T-Shirts, Hemden, Pullover und Unterwäsche. Alles roch wunderbar nach frischer Wäsche, wirkte aber recht zusammengewürfelt, als hätte jemand eine Kleidersammlung für mich arrangiert. Bei näherer Betrachtung der Wäschestücke verfestigte sich dieser Gedanke, weil sie alle unterschiedliche Größen hatten. Nach der schlimmen Zeit, die hinter mir lag, wärmte mich die Vorstellung, dass jemand, den ich kaum oder gar nicht kannte, so selbstverständlich nett zu mir war.

»Danke«, wisperte ich in den leeren Raum und kam mir ein bisschen blöd dabei vor. Wie lange habe ich ein und dieselbe Jeans getragen, dachte ich so bei mir. Automatisch fand mein Blick die Ecke, wo ich gestern meine dreckigen Kleider abgelegt hatte. Sie war leer, was mir einen tiefen Atemzug entlockte. Diese Klamotten hatten mich über Monate gewärmt, so gut es ihnen eben möglich gewesen war, und obwohl sie im Grunde nur mehr vom Schmutz zusammengehalten worden waren, vermisste ich sie plötzlich.

Mein knurrender Magen lenkte mich von meinen nostalgischen Gedanken ab, also wählte ich eine Jeans, T-Shirt, einen Sweater und Turnschuhe, schlüpfte hinein und machte mich auf den Weg nach unten. Ich hatte keine Ahnung, ob die Uhrzeit angemessen war, denn leider hatte mir Truth diese nicht genannt.

Die fremde Kleidung schmiegte sich angenehm weich an meinen endlich wieder porentief sauberen Körper. Ich fühlte mich luftig und vor allem duftig wie ein Blütenblatt im Sommerwind. Und das, obwohl draußen mit Eiskristallen gemischter Regen gegen die Fenster peitschte.

Am Fuß der Treppe angekommen sah ich mich suchend um. Es galt herauszufinden, wo sich das Esszimmer befand. Stimmengewirr lockte mich auf die richtige Fährte, also durchquerte ich die weitläufige Eingangshalle und bog in einen schmalen Flur ab, der mit dicken Teppichen ausgelegt war. Etwa in der Mitte rammte mich plötzlich etwas von links, doch das folgende »Oh. Verzeihung« zeigte, dass es sich eher um einen jemand handelte. Mir leicht gebückt die Seite haltend blickte ich hoch zu einem mich freundlich anlächelnden jungen Mann.

»Hast du dir wehgetan?« Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, legte er seine Hände an meine Oberarme und zog mich hoch beziehungsweise vor sich, um mich eingehend zu betrachten. »Es scheint noch alles dran zu sein«, scherzte er abschließend, ließ mich aber nicht wieder los.

»Ich wollte nur …«, stammelte ich hilflos, weil die Situation mich überforderte. Truth hatte davon gesprochen, dass heute noch andere ankommen würden, warum genau wurde mir erst jetzt bewusst, was das bedeutete? Ich würde die Mitarbeiter der Agentur kennenlernen und hatte nicht den Ansatz einer Ahnung, wie viele das überhaupt waren. Ich wusste nur, es waren Männer. Schwule Männer, so wie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch der, der mir gerade gegenüberstand und mich angrinste. Mit verdammt süßen Grübchen in den Wangen.

»Bist du einer von Rouvens Herzenskriegern?«, unterbrach die freundliche Frage meines Gegenübers meine Gedanken.

»Ähm. Nein«, gab ich zurück, denn ich hatte weder eine Ahnung, wer diese Krieger sein sollten, noch wer Rouven war.

»Dann bist du einer seiner Freunde?« Die seltsame Betonung des letzten Wortes verwirrte mich genauso, wie das Erstaunen, das in seiner Stimme mitschwang.

Ich hatte absolut keinen Plan, was dieser Typ von mir wollte, etwas, das sich wohl in meiner Miene widerspiegelte.

»Eher nicht, so wie du mich ansiehst«, folgte prompt die amüsierte Feststellung. »Okay. Dann hör ich mal auf zu raten, wer du bist, und frage dich lieber, ob du weißt, wo allesind.«

»Nein«, antwortete ich wahrheitsgemäß. Gleichzeitig stieg eine Übelkeit auslösende Angst in mir auf, bei dem Gedanken daran, wie viele alle bedeutete.

Das schien ihm aber verborgen zu bleiben. »Schade«, stellte er nur resignierend fest, außerdem ließ er mich endlich los. »Dann werde ich mal weiter den Geräuschen folgen.« Er zwinkerte mir zu, drehte sich um und eilte über den Flur davon.

Ich wartete kurz, da ich ihm nicht hinterherlaufen wollte, wie ein dressiertes Hündchen. Dabei hatte ich im Grunde das Gleiche vorgehabt wie er, nämlich den Stimmen zu folgen.

Was ich schließlich auch tat, aber langsamen Schrittes und mit jedem Meter, den ich mich der Tür näherte, hinter der er verschwunden war, pochte mein Herz lauter.

(4)

Das neueste Findelkind des Majors, ein absolut süßes Aladin-Double, hatte vor fünfzehn Minuten den Salon betreten. Kurz vor Miles, einem Ehrenmitglied der Your secret Wish-Familie, der gemeinsam mit seinem Lebenspartner Josh hier war, um das Abendbuffet mit ihren Schokolade-Kreationen zu bereichern. Ein Genuss für Gaumen und Augen. Beides. Sowohl die Jungs als auch ihre süßen Kunstwerke. Miles und Josh waren irgendwie vom Major zusammengebracht worden – womit sie nicht allein dastanden. Leute zu verkuppeln war das Ding unseres Chefs.

Oder sie nur so zusammenzubringen, dachte ich in Erinnerung daran, dass er mir den Auftrag gegeben hatte, mich um den Neuankömmling zu kümmern. Der mir, wie mir plötzlich aufging, seit unserer kurzen Unterhaltung im Badezimmer nicht mehr aus dem Kopf gegangen war. Er und seine furchtbar weich aussehende gebräunte Haut. Ein natürlicher Teint, der nichts mit Sonnenstrahlung zu tun hatte. Im gedämpften Licht des Nassraums hatte ich sie als rötliches Braun wahrgenommen, jetzt wirkte sie eher oliv.

»Du magst ihn. Sehr gut«, stellte der Major fest, gleichzeitig nach einem Croissant greifend, dessen Ende er in seinen Kaffee tauchte.

»Wen? Miles?«, versuchte ich einen Bluff. »Ich freue mich jetzt schon auf die Pralinen, die er und Josh sicher mitgebracht haben, aber ansonsten …« Ich zuckte harmlos mit den Schultern.

Leider wurde meine Ablenkung offensichtlich durchschaut. Statt zu antworten, biss der Major nur grinsend von seinem Croissant ab.

Ich schmunzelte ebenfalls und sah sicher obendrein ein wenig ertappt aus. Schließlich gab es einen Grund, warum ich heute an seinem Tisch frühstücken durfte, nämlich, um ihm meine Einschätzung über den Neuen zu präsentieren. »Er ist ganz nett. Aber leider hetero, falls dir das entgangen sein sollte.« Kaum ausgesprochen, wurde mir klar, wie deutlich mir mein Missmut anzuhören war. Ein Fehler, wie mir das sofort tiefer werdende Lächeln meines Gegenübers verriet. »Ich ziehe es einfach vor, wenn wir hier unter uns bleiben«, setzte ich daher nach. Die Agentur war für die meisten von uns eine Art sicherer Hafen. Hier begegneten uns keine homophoben Anfeindungen und wir wurden von niemandem be- oder gar verurteilt.

Statt auf meine Anmerkung einzugehen, startete der Major eine seiner typischen, vermeintlich nebensächlichen Plaudereien. »Eman, was für ein Name. Ich finde ja orientalische Männer extrem interessant.« Als wüsste er nicht ganz genau, dass es mir ebenso ging.

»Sie haben was«, gab ich daher zu, weil es ohnehin sinnlos war, zu leugnen. Resigniert riskierte ich einen Blick hinüber auf Eman, wie der Süße hieß. Er war etwas kleiner als der Durchschnitt, was mich persönlich jedoch überhaupt nicht störte, weil er ansonsten absolut meinen Geschmack traf. Ich stand auf Exotik und dabei machten Männer keine Ausnahme. Was allerdings so gar nicht dazu passte, war seine offensichtliche Schüchternheit. Die kannte ich eher nicht von diesem Typ, aber mir gefiel sie. So wie er. Seine dunkelbraunen Haare trug er ein wenig länger und er besaß äußerst interessante Augen, die Geheimnisse versprachen und dennoch klarmachten, dass ihr Besitzer nicht vorhatte, sie zu verraten. Ein zarter, natürlicher Rahmen umzog sie, was den Eindruck vermittelte, er wäre geschminkt. Was er mit Sicherheit niemals tun würde, wie mir mein Gefühl zuflüsterte. Im Moment stand er etwas verloren am Buffet und besah sich das Angebot.

»Ich sollte ihn vielleicht an einen der Tische begleiten«, sprach ich aus, was mir durch den Kopf ging. Etwas, das Rouven, wie der Major eigentlich hieß, gerne in den Leuten auslöste. Man bekam das Gefühl ihm mehr erzählen zu müssen, sogar Dinge, nach denen er nicht einmal gefragt hatte.

»Er ist kein Baby, Truth«, wies er mich zu meinem Erstaunen zurecht. Allerdings tat er es mit einem amüsierten Grinsen. »Ein wenig muss er schon Eigeninitiative ergreifen.« Seine Hand beschrieb eine ausladende Geste über die Mitte des Tisches, wo sein persönliches Buffet aufgebaut worden war. »Möchtest du nichts?«

»Ich habe keinen Hunger, aber …« Ich griff nach der Kaffeekanne und schenkte ihm ein Grinsen, das er erwiderte.

Mit ein wenig Stolz konnte ich behaupten, ein bisschen mehr zu sein als nur einer seiner Angestellten. Zwischen Rouven und mir hatte von Anfang an eine gewisse Vertrautheit geherrscht. Daher wusste ich auch seinen Vornamen und kannte ihn zumindest um einiges besser als die anderen hier. Und in den letzten Wochen waren mir Veränderungen aufgefallen.

Seit Barkley, sein engster Vertrauter, die Agentur und somit auch ihn verlassen hatte, umgab ihn eine Wolke der Traurigkeit. Für die meisten unsichtbar, zeigte sie sich nur denjenigen, die es sehen wollten. Rouven hatte schon vorher oft verloren gewirkt, aber Barkley hatte die Düsternis wenigstens temporär von ihm nehmen können. Er hatte ihm gutgetan – so viel war sicher.

»Ich denke, Eman war etwas geschockt, dass wir hier alle schwul sind.« Ich gestattete mir ein Lachen, weil es wirklich amüsant gewesen war, wie angespannt er reagiert hatte.

Rouven schmunzelte. »Das stimmt doch gar nicht. Wir haben auch jede Menge Bisexuelle hier.« Der Scherz wurde vom Zwinkern seines linken Auges begleitet, welches wie sein rechtes Pendant nicht mit falschen Wimpern bestückt war. Etwas, das ich selten an ihm gesehen hatte. Zumindest bis vor Kurzem.

Seit Barkleys Weggang präsentierte er sich erschreckend pur, wobei das Attribut erschreckend nichts mit seinem Aussehen zu tun hatte. Denn er sah mehr als gut aus. Egal, ob als Mann oder Frau. Es war das Fehlen jeglichen Make-ups, das mich irritierte. Dabei war Rouven, was das betraf, ein Ausnahmekünstler. Er schaffte es, die Schminke Teil seiner selbst werden zu lassen. Sie wirkte nie aufgetragen, sondern zu ihm gehörend.