9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

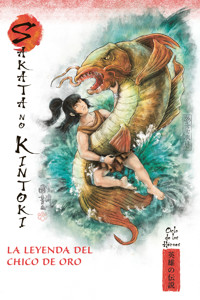

Miura-no-Suke, un guerrero al servicio del emperador, encuentra a una joven moribunda en el bosque y la traslada al Palacio Imperial de Kioto. Pronto, la muchacha, Tamamo-no-Mae, subyuga a toda la corte, incluido el emperador, con su belleza e inteligencia. Solo Abe-no-Yasu-chika, el consejero imperial, experto en magia, sospecha que Tamamo puede estar ocultando algunos secretos. Una extraña maldición parece extenderse por todo el reino y el propio emperador muestra síntomas de una enfermedad. ¿Podrá Miura-no-Suke desentrañar el misterio a pesar de los sentimientos que alberga hacia la encantadora Tamamo?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Personajes principales

Capítulo 1

La muchacha del Junihitoe

Capítulo 2

La joya de la corte

Capítulo 3

La sospecha del astrólogo

Capítulo 4

Tras la huella de tamamo

Capítulo 5

El dilema del guerrero

Galería de escenas

Historia y cultura de Japón

Notas

© 2023 RBA Editores Argentina, S.R.L.

© JavierYanes por «El poder de la kitsune»

© Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón

© Victor García Puig (caps. 1-4 y cubierta) y Diego Olmos (cap. 5) por las ilustraciones

Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez

Asesoría histórica: Gonzalo San Emeterio Cabañes

Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos

Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio

Diseño de interior: Luz de la Mora

Realización: Editec Ediciones

Fotografía de interior: Alamy: 104, 107; Creative Commons: 109; Wikimedia Commons: 113, 115

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025

REF.: OBDO594

ISBN: 978-84-1098-488-2

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PERSONAJES PRINCIPALES

TAMAMO NO MAE — joven que aparece en el bosque, herida y sola, cerca del palacio imperial de Kioto, donde es atendida. Tras comprobarse que ha perdido la memoria es acogida en el palacio del emperador como dama de compañía de la emperatriz Tamako hasta que recuerde o puedan averiguarse los detalles sobre su origen, que por su atuendo y sus modales parece noble. La belleza y la sabiduría de la joven pronto llamarán la atención del emperador, quien la convertirá en su concubina.

TOBA — septuagésimo cuarto emperador de Japón, aunque gran parte de su poder todavía sigue ostentándolo su abuelo Shirakawa. Reside en el palacio imperial de Kioto con su actual esposa, Tamako, perteneciente al poderoso clan Fujiwara.

MIURA NO SUKE — guerrero del emperador Toba. Ostenta un alto rango en la guardia imperial, por lo que viste el ōyoroi, la armadura de seis piezas reservada a los guerreros que figuran en el puesto más alto del escalafón.

KAZUSA NO SUKE — guerrero del emperador Toba. Ostenta el mismo rango que Miura no Suke, a quien le une una gran amistad desde la infancia, pero dada la gran inteligencia y perspicacia de su amigo siempre confía en las decisiones de este.

ABE NO YASUCHIKA — onmyōji del emperador Toba, practicante del onmyōdō, el antiguo conocimiento de lo natural y lo sobrenatural que incluía rituales mágicos y de culto. Yasuchika es descendiente de Abe no Seimei, el más recordado de los onmyōji de su clan y servidor del emperador Ichijō, quien erigió un santuario dedicado a su memoria en el palacio imperial.

LA MUCHACHA DEL JŪNIHITOE

na esbelta llamarada se elevó hacia el cielo tan poderosamente que el efecto de su resplandor sobre las nubes bajas podría haberse divisado desde la sede imperial de Kioto, a unas pocas jornadas a paso de caballo. El fuego se abría camino a gran velocidad por las estancias del palacio de Fujiwara no Nagazane, en la provincia de Harima, consumiendo los fusuma de madera y papel como el agua se traga la sal, y si nadie lo remediaba, Kagutsuchi, el kami del fuego, no tardaría en clavar sus rojas garras en las construcciones aledañas para extender su devastación.

—¡Kaji! ¡Kaji! —El grito rompió la quietud de la noche, y los jardineros Haruto y Kaito, que apuraban su cuenco de arroz en el pabellón de los sirvientes, interrumpieron de pronto su cena, alarmados. Las voces alertando de un vigoroso incendio eran cada vez más numerosas y audibles.

Ambos salieron del edificio y corrieron hacia el jardín, donde ya otros sirvientes trataban de organizarse para conducir el agua desde los estanques y arroyos hacia las llamas. En muy poco tiempo, una riada humana provista de baldes, peroles, calabazas y cualquier otro recipiente empezó a cruzar el ornado portal de madera de ciprés sawara que daba acceso al recinto palaciego y se sumó a los esfuerzos por sofocar el incendio. Procedían de los edificios y las casas aledañas, y les impulsaba el temor a que el fuego se extendiera a sus hogares.

—¡Rápido, aquí, más agua! —gritó alguien apremiando a los sirvientes para que se situaran junto a un estanque entre los cerezos y los parterres de azaleas. Las llamas se habían extendido hacia el ala oeste del palacio, donde residía el señor. Y era allí donde se estaban cebando, envolviendo cada vez más la construcción en una rabiosa bola incandescente que parecía palpitar como un dragón vivo, enviando hacia lo alto su aliento de fuego.

Sintiendo el calor en la piel, Haruto se aproximó al edificio en llamas con un balde repleto de agua dispuesto a lanzarla, cuando unos gritos potentes y desgarrados que se elevaron sobre el fragor del fuego lo detuvieron. Y entonces pudo divisar una terrible estampa enmarcada por las llamaradas que se cerraban en torno al umbral como una mandíbula abrasadora: dos guerreros de la guardia personal de Fujiwara tiraban desesperadamente de su señor para arrastrarlo lejos del peligro. Pero en lugar de dejarse llevar, este se resistía, con esa expresión alucinada y ausente en los ojos que todos habían advertido desde hacía unos meses; contra su pecho apretaba un pliego grande y arrugado de papel.

Cuando ya el mordisco del fuego era tan doloroso que se tornó insoportable, los guerreros cejaron en su empeño y saltaron al exterior, solo un instante antes de que todo el tejado del edificio, convertido en una masa de brasas llameantes, se desplomara sobre Fujiwara.

El estrépito y la impresión hicieron a Haruto caer de bruces. Apoyado en las manos, respirando pesadamente, vio entonces que el papel había volado fuera de la construcción, impelido por el soplo del fuego, y que se balanceaba como una pluma sobre los vapores del incendio antes de tocar el suelo a poca distancia. Se arrastró jadeante hasta él, sofocó con los dedos la llama que había prendido una de sus esquinas, y lo volteó para observar lo que contenía en su anverso. Era el retrato de una mujer, joven y hermosa, ataviada con su jūnihitoe.1 Sobrecogido, Haruto lo contempló con resentimiento y frustración. De sobra sabía quién era.

Mientras Haruto sollozaba, arrugando el papel entre los dedos, docenas de aldeanos proseguían su denodada batalla contra las llamas para tratar de salvar los restos de la que había sido la más orgullosa y refinada construcción de toda la provincia; y en medio del frenesí, nadie reparó en una pequeña figura huidiza que se deslizó ágil y fugaz como una sombra entre los setos, para después correr a la fuga bajo el portal de sawara y trotar, ya algo más relajada, hacia el bosque cercano con su espesura salvadora. Justo antes de internarse en la maleza se detuvo y volvió la testa hacia el lugar que acababa de abandonar. Era un zorro, no más grande ni fuerte que cualquier otro, pero sí de inusitada y singular belleza. Su pelaje dorado se disimulaba ceniciento en la penumbra, pero incluso la claridad ya algo distante del incendio llenaba su lomo de chispazos áureos, como si lo cubriera un manto confeccionado con un retal arrancado al mismo firmamento nocturno. Sus ojos, de una profundidad que parecía medirse en siglos, observaron por última vez, con gesto inexpresivo, la tragedia humana que aún se ventilaba en el interior del recinto amurallado. A continuación, silenciosamente, el animal giró de nuevo la cabeza y desapareció entre los helechos y los arbustos de laurel, cuyas hojas acariciaron por unos instantes el esponjoso pelaje de sus nueve colas.

≡

El susurro de los espíritus de la tierra dispersaba entre los árboles los aromas de la primavera, que acunaban las hojas nuevas de la estación con un vivo temblor. Mas entre aquella quietud del bosque se libraba una fatigosa tarea: un carro avanzaba trabajosamente por la senda que serpenteaba entre los arces, y que resultaba demasiado ardua para aquel transporte; demasiado estrecha y tortuosa para la anchura de sus ejes, demasiado escabrosa a veces para sus ruedas de madera, y otras demasiado blanda por el lecho

de barro y musgo para el enorme peso que acarreaba. No era usual que por allí transitara un carretón, pues los viajeros solían desplazarse a pie o a caballo, o en un palanquín si se trataba de personajes notables. Pero no había otro modo de trasladar aquel cargamento, una partida de preciados metales que los herreros transformarían en excelentes armas, o los artesanos, en nobles vasijas, campanas ceremoniales o gongs de timbre cristalino y musical. Sin embargo, para que todo aquello pudiera realizarse, el metal debía llegar antes a su destino, sano y salvo. Y si el camino era dificultoso, a ello se unía el tintineo por el entrechocar de las piezas cargadas, tan ostensible que se extendía por el bosque y que podía atraer la atención indeseable de cualquier banda de salteadores que se ocultara en aquellos parajes.Y en especial en aquella hora del día, la última de la tarde antes del ocaso, la más propicia para que los posibles bandidos despertaran de su sueño diurno, dispuestos a cometer sus crímenes al amparo de la noche. Era por todo ello por lo que el carromato rodaba fuertemente custodiado; seis soldados caminaban detrás de él, cerrando la marcha, y otros tantos la abrían. En cabeza de la comitiva montaban sus caballos los dos guerreros encargados del liderazgo de la expedición, Miura no Suke y Kazusa no Suke. Ambos, jóvenes aún pero sobradamente experimentados, curtidos en las artes de la lucha, orgullosos portadores de sus ōyoroi, la pesada armadura de seis piezas reservada a los guerreros de más alto rango. Y ambos, también, grandes amigos. Kazusa era robusto, algo achaparrado, con un cuello que apenas sobresalía de su grueso torso y unos rasgos faciales tan toscos y macizos que no era aventurado comparar su estampa con la de los bueyes que tiraban del carro. Pero bajo ese aspecto rudo, amenazante incluso, latía un corazón de la más virtuosa nobleza. Por su parte, Miura era el contrapeso a la apariencia salvaje de su compañero; su fortaleza física no era menos poderosa, pero repartida a lo largo de su mayor estatura le hacía

parecer espigado, esbelto incluso. Sus facciones eran agraciadas y firmes, con una mirada que reflejaba la serenidad de una veteranía mayor de lo que sugería su edad. Mas, en aquel momento, el sentimiento que transmitieron esos ojos cuando se cruzaron con los de Kazusa fue de alerta y recelo. Los dos habían combatido juntos en numerosas ocasiones, en batalla o en sesiones de adiestramiento, por lo que su compenetración en situaciones de riesgo era absoluta. Y, en aquella ocasión, los dos habían detectado el posible peligro en un tenue sonido procedente de la espesura que había logrado filtrarse entre el tintineo de los metales, y que no formaba parte del repertorio habitual de los ruidos del bosque. Pero había sido demasiado leve como para aventurar su origen o su naturaleza.

Sus ojos observaron por última vez, con gesto inexpresivo, la tragedia humana que aún se ventilaba en el interior del recinto amurallado.

Miura alzó una mano, indicando a los soldados a pie y a los carreros que se detuvieran. A pesar de que nadie más había oído nada inusual, todos comprendieron de inmediato que algo sucedía, y contuvieron la respiración mientras el tintineo y los crujidos de la madera del carro se acallaban. Transcurrieron instantes de casi completo silencio, solo roto por el lejano y triste ulular de un autillo que despertaba al crepúsculo. Y entonces se repitió. Esta vez se escuchó con más claridad. Era como un lamento fatigoso, o tal vez un suspiro modulado por la voz.

—¿Qué crees? —musitó Kazusa—. ¿Bandidos?

Por toda respuesta, Miura miró a su compañero con el ceño fruncido. No necesitaron añadir más palabras para ponerse de acuerdo. Kazusa preparó con sigilo su arco y una flecha, mientras Miura desmontaba cuidadosamente evitando hacer ruido con las piezas de su armadura, para después desenvainar su espada y emprender un paso lento, con zancadas largas y sutiles, hacia la maleza de la que provenía el murmullo.

Miura avanzó cauteloso entre la broza asiendo firmemente con ambas manos la empuñadura de su tachi,2 guarnecida con áspera piel de raya para mejorar el agarre y anudada con cordeles de cuero. Sus ojos se movían ágiles, escudriñando el paisaje a izquierda y a derecha, atentos al menor signo de actividad. La luz anaranjada del atardecer, que barría el bosque casi en horizontal, arrancaba sombras alargadas a todas las formas de la espesura, lo cual permitía apreciar los contornos con más claridad, pero al mismo tiempo amplificaba el leve movimiento de cualquier pequeña hoja o rama con la brisa, convirtiéndolo en una posible señal de alarma. No era raro que los salteadores emplearan alguna argucia para obligar a los viajeros a detenerse. Por desgracia, el lento y pesado carro que los guerreros escoltaban hacía del todo impensable una huida veloz; si había bandidos apostados, no quedaba otra opción sino hacerles frente.

Con la excepción de los efectos movedizos de la luz filtrándose entre los troncos, no parecía divisarse nada extraño o amenazante hasta donde alcanzaba la fina visión del guerrero. Cuando ya Miura se disponía a aceptar que quizás lo que habían interpretado como un lamento no era sino un simple rumor del viento, el sonido se repitió de nuevo. Ahora era mucho más cercano y nítido, eliminando cualquier duda sobre su origen humano: alguien yacía herido entre los matorrales y la hojarasca, posiblemente tan grave que no era capaz de valerse por sí mismo y ni siquiera de articular una llamada de socorro a quien pudiese oírla. A Miura le bastaron unas pocas zancadas más, localizado ya el origen del gemido, para distinguir una colorida vestidura al otro lado de un espeso zarzal. Con su espada se abrió paso a través del ramaje. Por fortuna, la armadura protegía al guerrero de las insidiosas espinas, pero estas se enganchaban en cada resalte y en cada hueco de las placas de cuero y metal, oponiéndose a su avance.

Al arrodillarse por fin junto a la figura que yacía boca abajo y retirarse el kabuto, el casco adornado con una cresta en forma de cornamenta de ciervo, dos fueron sus descubrimientos, a cuál más desolador. Primero, era una mujer, de talle esbelto como un junco y notablemente joven, casi una muchacha. Su jūnihitoe denotaba sin cuestión que no se trataba de una mendiga ni una campesina, sino de una dama de noble cuna, aunque su rica vestimenta había quedado destrozada a jirones entre las púas de la zarza. Mas cuando Miura giró el cuerpo para observarlo de cara, más lastimoso fue reconocer en su faz que estaba perdiendo el último hálito de vida. Contempló un instante aquel rostro, el más hermoso que jamás hubiese visto: la piel tersa, más blanca que el polvo de porcelana; un fino y pequeño mentón apenas insinuado bajo sus labios cortos y lustrosos, de un rojo tan vivo como el de la seda que envolvía su cuerpo; y sobre sus pómulos prominentes, que apenas conservaban el rubor, unos ojos de finas pestañas, apuntados hacia una nariz pequeña y un poco levantada en su ápice. Algo más llamó la atención del guerrero, un colgante que pendía del cuello de la muchacha. Era un jade tallado en forma curva. Una rara pieza, más aún por cuanto no era acostumbrado que las mujeres exhibieran aquellos ornamentos sobre su piel, ni siquiera las de alta posición. Pero sin duda se trataba de alguna reliquia de profundo significado familiar, probablemente muy antigua. Chasqueando la lengua en señal de lamentación, Miura dejó resbalar la joya entre sus dedos mientras cavilaba cómo obrar en aquella situación. No podía entretenerse más, puesto que él y sus hombres aún debían entregar su valioso cargamento. Y, sin embargo, la muchacha podía morir si no la socorría.

Súbitamente, los labios de la muchacha se abrieron para toser, al tiempo que el rubor retornaba a teñir sus mejillas como si todos los sakura de la primavera hubiesen florecido de repente sobre su piel argéntea. Miura no dudó un momento más. Profiriendo un gruñido de urgencia, el guerrero se embutió de nuevo el kabuto, cargó a la joven en brazos sin el menor esfuerzo, ya que era liviana como una hoja, y cruzó el zarzal caminando hacia atrás, escudando el cuerpo con su espalda para que los córneos aguijones no maltrataran aún más a aquel bello y maltrecho ser.

—¡Haced sitio en el carro! —apremió a sus hombres, atónitos ante la aparición del guerrero portando en brazos a la desconocida.

Con diligencia, los carreros y los soldados se aprestaron a hacer un hueco entre la carga y mullirlo con mantas para acomodar a la joven.

—¿Vive? —indagó Kazusa.

—Aún sí. Pero quizás sea tarde.

Mientras los hombres tendían a la muchacha en el carro, Kazusa sonrió a su leal amigo. Había hecho lo correcto, rescatar a una noble dama de la muerte segura que la habría atrapado al caer la noche, gravemente herida e indefensa ante los animales y los salteadores de caminos. Ahora correspondería a otros decidir qué hacer con ella. Y esos otros serían algunas de las personas de más alto rango en todo el país. Pues el lugar al que Miura, Kazusa y los suyos encaminaban su carga de preciados metales no era otro que la sede del trono del crisantemo: el fastuoso palacio del venerable emperador Toba en la ya cercana Kioto, a donde aquella expedición comisionada por el señor supremo de Japón arribaría antes de que la oscuridad envolviese los campos.

Fue allí, poco después, donde el propio Miura entregó a la joven a la jefa de las damas de compañía de la emperatriz. Lo hizo bajo una furiosa tormenta que pareció surgir de la nada, ya que el grueso y plomizo caparazón de nubes que ahora chorreaba sin clemencia se había extendido rápidamente en el rato que la caravana había tardado en llegar a las puertas del palacio, como si Kuraokami, el dragón de las lluvias, se hubiese desperezado de pronto para desplegar sus alas sobre la Tierra. Ante la premura de guarecerse de la tempestad y de poner a la muchacha a salvo, Miura solo se percató, una vez se la hubieron llevado, de que el collar de la misteriosa extraña se había quedado prendido por el cordel de cuero a una pieza de su armadura.

≡

L