9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

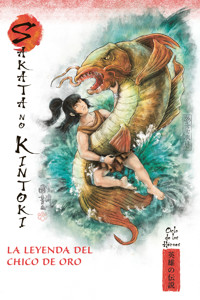

El caos impera en Ashihara y amenaza con destruir el mundo, ante la apatía de Ōkuni-nushi, gran señor de la Fértil Planicie de Juncos. Divididos y enfrentados, los kami han escogido el camino de la guerra, pues se ha roto la armonía que los mantenía en paz. Frente a esta deriva gravísima, Amaterasu, la diosa del Sol, moviliza todas sus fuerzas y envía a sus heraldos al mundo inferior de Ashihara para poner coto a la anarquía. Pero la misión no será fácil.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 159

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Personajes principales

Capítulo 1

Confusión y caos

Capítulo 2

Traiciones

Capítulo 3

Heraldos celestiales

Capítulo 4

Los príncipes de Ashihara

Capítulo 5

Ajustes de cuentas

Galería de escenas

Historia y cultura de Japón

Notas

© Marcos Jaén Sánchez por «La rebelión de los kami»

© Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón

© Diego Olmos por las ilustraciones

Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez

Asesoría histórica: Xavier De Ramon i Blesa

Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos

Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio

Diseño de interior: Luz de la Mora

Realización: Editec Ediciones

Fotografía de interior: Adolfo Farsari / Wikimedia Commons: 104; Wikimedia Commons: 112;

Edo-Tokyo Museum/ Wikimedia Commons: 114; Tres perspectivas fotográficas del santuario de Nikko Tosho-gu/ Wikimedia Commons: 117; Toyohara Chikanobu/ Wikimedia Commons: 118.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025

REF.: OBDO598

ISBN: 978-84-1098-492-9

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PERSONAJES PRINCIPALES

AMATERASU ŌMIKAMI — diosa del Sol Naciente, nacida del ojo izquierdo de Izanagi al purificarse de vuelta del Yomi. La primera de los Tres Hijos Ilustres y la Gran Señora del Takamagahara.

TSUKUYOMI NO MIKOTO — kami de la Luna, nacido del ojo derecho de Izanagi. Segundo de los Tres Hijos Ilustres. Es uno de los más íntimos consejeros de Amaterasu.

OMOIKANE — hijo de Takami Musubi, uno de «los tres dioses creadores», conocido por su ingenio y su sabiduría. En el pasado el ingenio de Omoikane fue esencial para sacar a Amaterasu de su encierro en la cueva celestial. La agudeza le hecho ganarse un lugar permanente al lado de la Gran Señora.

OSHIHOMIMI — hijo de Amaterasu y primero de los que nacieron de las cuentas del collar celestial de jade en el combate de la diosa del Sol con su hermano Susanoo. Está destinado a sustituir a Ōkuni-nushi en el Ashihara

AMANOHOHI — hijo de Amaterasu enviado a Ashihara para obligar a los dioses violentos a que se sometan al dictado de los amatsukami. Seducido por la vida intensa de esta región inferior y fascinado por la sabiduría terrenal adquirida por Ōkuni-nushi, se acabó poniendo a su servicio.

WAKAHIKO — hijo de Kunitama, uno de los consejeros de Amaterasu, que fue enviado a Ashihara para encontrar a Amanohohi, y devolverlo a su madre. Abandonó la misión que le habían encargado para quedarse en el mundo inferior y convertirse en su señor.

ŌKUNI-NUSHI — gran señor de la Fértil Planicie de Juncos. En los últimos tiempos se ha sumido en un estado de apatía que lo ha llevado a desatender sus tareas como gobernante. Ante su negligencia, el caos impera en Ashihara y amenaza con destruir el mundo.

TAKEMINAKATA — el más arrogante de los hijos de Ōkuni-nushi. Ambiciona arrebatarle el poder a su padre y convertirse en señor de la Fértil Planicie de Juncos.

KOTOSHIRO — hijo de Ōkuni-nushi y kami de los bosques y los mares, al que no interesan las cuestiones de gobierno ni el poder. Muy admirado por otros kami, Wakahiko trata de ganarse su apoyo para ser aceptado como máxima autoridad de Ashihara.

FUTSU-NUSHI Y TAKEMIKAZUCHI — kami celestiales y grandes guerreros sin parangón en toda la creación. Son enviados a Ashihara como último recurso para conseguir la sumisión de los kami rebeldes y el relevo de Ōkuni-nushi.

CONFUSIÓN Y CAOS

erde y exuberante, la montaña había estado allí desde que Izanami e Izanagi, provenientes de la Alta Llanura del Cielo, descendieron al caos oceánico donde alzaron la Gran Tierra de las Ocho Islas y les dieron forma para que la vida medrara en ella, la forma de la Fértil Planicie de Juncos, Ashihara. Desde entonces, los descendientes de la pareja —potencias divinas nacidas en el mundo inferior, los kunitsukami— habían hollado con frecuencia esa mole imponente, majestuosa, de picos escarpados y coronados de nieve, a la que también habían dado nombre.

Como todas las cosas en aquellos tiempos tan tempranos, la montaña estaba imbuida de la potencia de los dioses y parecía eterna. Algunos kami moraban felices a sus pies y respetaban y amaban sus muchos secretos y sus grandes peligros. Una aureola misteriosa la rodeaba. Ahora bien, nunca nadie había tenido motivo para tenerle miedo. Hasta que llegó aquel día. El día en que despertó de un largo sueño.

De pronto, una mañana soleada, el monte se puso a temblar bajo el cielo azul como presa de una fiebre terrible. Un estruendo ensordecedor saturó el aire. Los árboles se sacudían violentamente. Los animales que habitaban en las laderas huyeron despavoridos, mientras se desprendían rocas gigantescas que rodaban por las pendientes causando estragos. A mucha distancia, los dioses del lugar sintieron la trepidación del suelo bajo sus pies cada vez más intensa y vieron las nubes de polvo y escombros. Fueron muchos los que pensaron que la montaña estaba enojada con ellos por algún motivo.

Lo que nadie imaginaba era que, retumbando con gran estruendo, se desgajaría del suelo formando grietas profundas por donde brotó lava. Las criaturas que no habían huido a tiempo se vieron devoradas por la sima o cubiertas por la sangre ardiente de la tierra hasta quedar consumidas. Elevándose, las fumarolas ennegrecieron el cielo, que había estado despejado hasta apenas un momento antes.

Luego, en ambos lados del monte, las dos altas crestas que lo flanqueaban se precipitaron hacia delante, rígidas como dos lanzas, desplomándose sobre el terreno de manera que se diría verdaderamente que eran dos brazos que se alargaban. Y en verdad debían de serlo, pues pareció que los extremos superiores se clavaban en el suelo —que estalló al romperse, lanzando piedra por los aires— y que luego se hinchaban a todo lo largo como músculos expuestos a un gran esfuerzo.

Entonces la montaña empezó a desplazarse, impulsada por la potencia de esos brazos de roca. Estaba viva, se arrastraba por su propio esfuerzo. Lo hacía muy lentamente, igual que un animal pesado y gigante que estuviera agonizando. Pero su movimiento dejaba una vasta hondonada atrás a modo de estela. El paisaje se transformaba por completo ante el asombro y el horror de los testigos.

Avanzó durante toda la jornada sin descanso, embistiendo y llevándose por delante ríos y bosques, arrasando llanuras, cerros menores y pequeños valles. Conforme bajaba el sol, una luz dorada recortaba el perfil de sus cimas y la pelambrera arbórea de sus laderas, retemblando por causa del movimiento.

No se detuvo hasta llegar a una amplia meseta alfombrada de flores silvestres que miraba al mar. Allí se asentó pesadamente. Y cualquiera diría que volvió a echarse a dormir con la placidez de quien ha cumplido un anhelo largamente alimentado.

Iba enfriándose el mundo y perdiendo color según caía la noche mientras alrededor del monte reubicado se avivaba un murmullo de voces, primero tímidamente, pero cada vez más populoso. Las piedras, los árboles, los ríos que habían presenciado el viaje murmuraban, hablándose unos a otros. Se preguntaban a qué había venido eso. ¿Acaso aquella montaña se había cansado de estar siempre en el mismo sitio, viendo pasar las estaciones sin nada más que hacer? Así les sucedía también a muchos de ellos y no por eso tomaban determinaciones tan extremas. Ella, sin embargo, había decidido que valía la pena irse de su tierra ancestral. Quizás ahora sentía alivio o satisfacción. O tal vez no, tal vez no tardaría en volver a hacerlo, pues, si había tenido la necesidad de conocer otros lugares, contemplar otras vistas, notar otros pies caminando sobre su faz rugosa, era probable que sintiera lo mismo más adelante. A lo mejor solo se había detenido a descansar.

Como ella misma, la montaña, no se pronunciaba al respecto, ninguna de las preguntas encontraba respuesta. La conversación se volvió entonces más evocadora. Las piedras, que habían visto pasar las eras, recordaban el tiempo en que el mundo era joven y cómo se formaron los valles y los cañones. Les contaban historias antiguas y fascinantes a las plantas. El parloteo llegó a hacerse tan alto y tan caótico que resultaba insoportable. Era imposible pensar con claridad en aquellas partes. Y así sucedía por todo Ashihara, siempre que los elementos naturales, el mundo todo, se ponía a hablar, a cantar, a explicarse sus cosas.

Cuando cayó la noche fue como si el sol no se hubiera acostado todavía, decidido a no ceder su lugar a la luna. Cientos de dioses luminosos se congregaron en el lugar llegando por todos los puntos cardinales. Solo entonces las piedras, los árboles y los ríos se apocaron y bajaron el tono, si bien siguieron charlando en voz baja.

Algunos de aquellos kami eran los antiguos moradores de la montaña, que habían decidido seguirla para volver a establecerse a sus pies. Amaban sus alturas, sus cumbres, sus laderas boscosas. Si ella había escogido aquel nuevo lugar, sin duda lo habría hecho por una razón. Probablemente aquel debía ser un territorio mejor para vivir.

Otros de los que acudían eran dioses maravillados por lo sucedido. Venían a verlo con sus propios ojos, pero más que nada a saber el motivo. Estaban intrigados y ansiosos por llevar a cabo transformaciones similares allí donde vivían, si al final resultaba, como parecía, que ninguna autoridad se lo impedía.

Tampoco faltaban quienes habían tenido que apartarse del camino antes de que el monte arrasara sus moradas. Estos traían mala idea: la de abrir canteras en sus faldas rocosas para vaciar la montaña y trasegar piedras y tierra con las que rellenar la fosa que había abierto el desplazamiento, una terrible herida en la cara del mundo.

Tal era la muchedumbre de kami estrepitosos y resplandecientes que las flores y las plantas no eran capaces de decidir todavía si echarse a dormir, y los animales andaban confundidos: los nocturnos no sabían si salir de sus guaridas y los diurnos, agotados, no sabían dónde meterse para descansar un poco. Bandadas de aves aturdidas llenaban el cielo iluminado desde abajo por todos aquellos dioses terrenales que se resistían a distinguir el día de la noche. Eran muchos los que estaban convencidos de que, al no tener necesidad de conciliar el sueño, podían conducir sus asuntos como y cuando les viniera en gana, pues no les parecía que pudiera haber nada más importante que sus cuestiones divinas.

Ashihara vibraba sin descanso en aquellos tiempos, en constante actividad, en movimiento incesante. Era un lugar agotador para la vida.

Al amanecer, un velo rosado empezó a deslizarse sobre el firmamento desde el horizonte de levante. Ya estaban teniendo lugar los primeros choques desagradables entre los kami de la montaña y aquellos otros que, por el contrario, estaban resentidos con ella y exigían reparaciones por los daños que su capricho les había causado. De momento, los roces no eran más que intercambios verbales, algún desaire, algún empellón ventoso por parte de quienes tenían dominio de tales elementos, alguna llovizna localizada para enfriar los ánimos de los más acalorados. Sin embargo, mientras el sol trepaba por el cielo, las palabras se hacían más fuertes y las miradas más acerbas.

Se palpaban las ganas de pelea. Por fortuna, unos y otros se contenían. ¿No habría alguien que mediase entre ellos?, decían las voces más prudentes. Alguien que los templase, que metiera un poco de sentido en sus molleras, que les enseñase la diferencia entre el día y la noche. Alguien que acallase a las piedras y las plantas e hiciera comprender a las montañas que no podían moverse de su sitio cuando les pareciera. ¿Dónde estaba el señor de la Fértil Planicie de Juncos, el dios descendido de los cielos que antaño diera la paz a la Gran Tierra de las Ocho Islas, el gobernador de Ashihara enviado desde la Alta Llanura del Cielo por la Señora del Centro Sagrado del Cielo? ¿Dónde estaba el divino Ōkuni-nushi? Muchos preguntaban por él, pero lo cierto era que nadie lo esperaba.

Cuando ya parecía que ninguna potencia superior comparecería para poner orden, algunos señalaron a lo alto para indicar una presencia que se cernía sobre ellos. Recortada contra el disco del sol se perfilaba una gran figura colosal que volaba a toda velocidad hacia la montaña. ¿Era una divinidad enviada desde el Takamagahara por la mismísima diosa del Sol, Amaterasu Ōmikami? Los rostros se volvieron para seguir atentamente su llegada conforme aumentaba su tamaño, cada vez más cerca. Con él venía un silbido huracanado que iba ganando potencia y amplificando su estruendo.

Al separarse del disco del sol para comenzar a descender sobre la montaña, vieron que era un dragón gigante, una gran serpiente de escamas verdes y rojas, con la tripa dorada y dos grandes garras de temibles garfios como uñas. Tenía una gruesa cornamenta echada atrás sobre dos ojos amarillos. Sus largos bigotes se agitaban saliendo de sus narices. Se impulsaba en el aire mediante la ondulación de su largo cuerpo, un látigo acabado en múltiples puntas. La boca abierta mostraba miles de afilados colmillos y una ancha lengua roja.

Cundió el pánico entre los dioses al verlo llegar cayendo a toda prisa como un proyectil. Solo aquellos que lograron mantener la calma vieron que no venía solo y por su propia voluntad, sino que lo montaba un jinete. Un dios barbado y de rostro fiero, con largos cabellos negros que llevaba sueltos, cabalgaba sobre su cornamenta. El jinete le empujó los cuernos hacia abajo, dirigiendo al dragón contra el corazón del monte, y luego él saltó para evitar el impacto. Quien tuvo ocasión de distinguirlo mientras se sostenía en el aire después de separarse de su montura no tuvo duda alguna: era Takeminakata, el más arrogante de los hijos de Ōkuni-nushi, a quien ni siquiera su padre podía atar corto.

La bestia se estrelló contra la mole con una fuerza tan descomunal que el suelo de toda la región dio un salto y pocos fueron los que pudieron mantenerse en pie. Grandes bloques de piedra salieron disparados por los aires y llovieron a enorme distancia. El monte se estremeció de arriba abajo y, hundido por el centro por causa de la colisión, comenzó a partirse en dos mitades que se desmoronaron en medio de una inmensa nube de polvo. En poco rato aquella imponente montaña que un día antes parecía eterna quedó reducida a escombros.

Mientras la brisa se llevaba la polvareda en jirones, se asomaron a la destrucción los kami de la montaña, sobrecogidos de asombro e incredulidad. No tardó en llegar a sus oídos el jaleo de risas, celebración y burla de sus oponentes, los dioses que habían querido demoler el monte. El dragón les había facilitado el trabajo. Se sentían vindicados.

Emergió entre el polvo el mismísimo Takeminakata, y se dirigió al más anciano de los kami de la montaña.

—¿Quién se ha atrevido a violentar el orden que establecieron nuestros ancestros? —dijo, henchido de enojo, en su tono soberbio.

Era más de lo que los dioses de la montaña estaban dispuestos a soportar. Decenas de miradas ceñudas se clavaron en él, las mandíbulas apretadas, cerrados los puños como la cabeza de una maza. Estaba claro que había intervenido por su cuenta. Jamás su padre hubiera sancionado una acción semejante. Los muchos hermanos de Ōkuni-nushi conspiraban para derrocarlo, sus hijos campaban a sus anchas, haciendo ley de su capricho. Ya no había autoridad en la Fértil Planicie de Juncos, sino incuria, confusión, caos.

Fue un kami del fuego quien, dando un puñetazo en el suelo, abrió la tierra para hacer emerger su sangre ardiente. Una fuente de lava saltó delante del hijo de Ōkuni-nushi. Tan enorme fue el brinco que dio este hacia atrás que desapareció de la vista en un suspiro, perdiéndose en el cielo al otro lado de una larga curva.

Nadie necesitaba más excusas. Los otros kami cargaron contra los de la montaña. Estallaba la batalla campal. Dioses contra dioses sobre la faz de la tierra, una faz que acabaría tan arrasada al cabo de la pelea que sería imposible recordar cómo había sido antes.

En aquel preciso momento, mientras dos bandos de kunitsukami descontrolados se lanzaban al combate en algún rincón de las Ocho Islas, el dios cuya presencia todos reclamaban, aquel cuyo nombre estaba en boca de todos, permanecía recluido dentro de las puertas de su palacio del monte Uka.

En la oscuridad de sus aposentos más privados, el dios Ōkuni-nushi dormitaba abotagado por la falta de actividad, ajeno a la perdición de la tierra que debía gobernar. Se sentía viejo y cansado. Ya nunca salía desde que sus más íntimos le abandonaran para emprender el viaje sin retorno al inframundo, el Yomi. Primero había perdido a su amada esposa Suseri y después a su consejero principal y gran amigo, el sabio y menudo Sukunabikona,1 maestro en el arte de sanar. Juntos, los tres habían gobernado largo tiempo de manera próspera y feliz. Sin amor ni amistad, Ōkuni-nushi había perdido el impulso de luchar para preservar el mundo en su sitio.

E n el corazón de la Alta Llanura del Cielo, el palacio de los amatsukami se alzaba sobre sólidas columnas de madera blanca que se hundían en las nubes. Entre sus muchos edificios y torres destacaba un alto torreón central, elevado sobre un mar de tejados inclinados, en el cual se encontraban las estancias privadas de la Señora del Centro Sagrado del Cielo.

Allí se hallaba ahora la soberana, potencia sagrada que gobernaba el Sol, Amaterasu Ōmikami. Fresca como el amanecer y esplendente como el verano, la diosa tenía, sin embargo, el ceño fruncido. Era evidente su enojo ante el informe que estaba escuchando aquel día en el pequeño salón de recepciones privadas donde solía encontrarse con sus consejeros más cercanos. Sentada en una estera gruesa algo elevada sobre el suelo, intentaba permanecer inmóvil —a pesar de su agitación— dentro de su amplia chaqueta karaginu de un blanco cegador y la falda mosuso de rojo vivo que se desparramaban a su alrededor.2 La pureza de los colores incandescentes de su vestido se veía solo desafiada por el intenso negro de su cabellera larga, lisa y tan resplandeciente que parecía contener el fulgor del astro rey del cielo.

No podía ocultar su disgusto. El motivo eran las últimas noticias que traía el legado que hablaba de rodillas entre los consejeros, los kami más sabios y respetados, que prestaban oídos atentos, asimismo, con las piernas cruzadas sobre esterillas. Los más próximos a la diosa eran su hermano Tsukuyomi, el kami de la Luna, y el ingenioso Omoikane, el hijo de Takami Musubi, cuyos ardides la habían sacado de su encierro en la cueva celestial. La agudeza de Omoikane le había hecho ganarse un lugar permanente al lado de la Gran Señora. El venerable concilio estaba desolado ante el reporte que les hacía Oshihomimi, a quien habían enviado a averiguar qué sucedía en la Fértil Planicie de Juncos. Oshihomimi era el primer kami que había nacido de las cuentas del collar celestial de jade en el combate de Amaterasu con su hermano Susanoo. El dios no había necesitado descender hasta la tierra inferior. Le había bastado otearla desde lo alto del Puente Celestial.