9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Spanisch

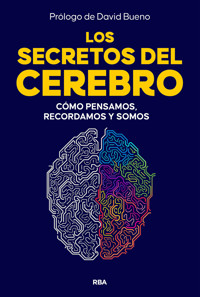

El cerebro: descifrando el enigma de nuestra humanidad El cerebro es el órgano más enigmático del ser humano, un bosque de neuronas que da lugar a la cognición y al comportamiento. Este libro explora sus cuatro dimensiones fundamentales: el funcionamiento neuronal que nos hace humanos, la memoria como tesoro de nuestra identidad, la conciencia y su experiencia subjetiva, y los desafíos del envejecimiento cerebral. Desde las técnicas de Ramón y Cajal hasta la biónica cerebral moderna, estamos en el umbral de una revolución que nos permitirá romper los límites de nuestras capacidades naturales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 621

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Prólogo por David Bueno

El cerebro. Descifrar y potenciar nuestro órgano más complejo

Introducción

1. Hacia la conquista del cerebro

2. Los hitos de la neurociencia moderna

3. El desafío de mapear el cerebro Impulsados por el gran desarrollo de las técnicas

4. La revolución neurotecnológica

La memoria. Las conexiones neuronales que encierran nuestro pasado

Introducción

1. La caja negra de la memoria

2 ¿Cómo recordamos?

3. La naturaleza física de los recuerdos

4. La memoria del futuro: la transformación tecnológica

La conciencia. La más enigmática

Introducción

1. Los retos de una ciencia de la conciencia

2 La evolución de la conciencia

3. El cerebro, base del yo

4. El futuro del estudio de la conciencia

La edad del cerebro. ¿Se puede frenar el envejecimiento del cerebro?

Introducción

1. La lucha contra el envejecimiento cerebral

2. ¿Programados para envejecer?

3. La influencia del ambiente

4. Un cerebro joven durante más tiempo

Lecturas recomendadas

© del prólogo: Manuel Lozano Leyva, 2025.

© del texto de La vida no terrestre: Juan Antonio Aguilera Mochón.

© del texto de Grandes moléculas en el cosmos: Joel Gabàs Masip.

© del texto de La presencia humana más allá del sistema solar: Óscar Augusto Rodríguez Baquero.

© del texto de El agua en el cosmos: Juan Antonio Aguilera Mochón.

© de las fotografías de El cerebro: Getty Images: 69ai, 81, 103, 113, 133; © EPFL/Blue Brain Project: 25a; Tom Barrick, Chris Clark, SGHMS/Science Photo Library: 25b; Science History Images/Alamy Stock Photo: 59ai; Herederos de Ramón y Cajal: 59ad; Archivo RBA: 59b, 85b; Art Collection 4/Alamy Stock Photo: 61; Keystone Pictures USA/Alamy Stock Photo: 69ad; INTERFOTO/Alamy Stock Photo: 69b; Wellcome Library, London: 77; James King-Holmes/Science Photo Library: 99, 109 ad; Age Fotostock: 109ai, 109b.

© de las fotografías de La memoria: Archivo RBA: 165ai, 171; Age Fotostock: 165ad, b; Calspan: 185i; Reproducida con permiso de la Osler Library of the History of Mecicine, Mc Gill University: 205; Thomas Schultz: 261ai; National Institute on Aging: 261ad; Science Photo Library: 261b.

© de las fotografías de La conciencia: Getty Images: 373, 407ai; Archivo RBA: 297; Marc Lieberman: 311ai; Cordon Press: 311ad; cortesía Christof Koch: 311b, 357; © Fumihiro Kano / Universität Kyoto: 345; Clay Reid, Allen Institute; Wei-Chung Lee, Harvard Medical School; Sam Ingersoll, graphic artist: 393; tedxgoteborg: 403a; Caltech, Keck USC, Rancho los amigos Team: 403b; Age Fotostock: 407 adb.

© de las fotografías de La edad del cerebro: Shutterstock: 437ai; Archivo RBA: 437ad; Science Photo Library/Dr. P. Marazzi: 437b; Alamy Stock Photo/Konstantin Petrov: 449; © Peter Lofts Photography/ National Portrait Gallery, London: 489; Science Photo Library/Thomas Deerinck, NCMIR: 519; © David Stafford and Rebecca Chance, UC Berkeley: 527; Science Photo Library/K. H. Fung: 537a; Science Photo Library/Philippe Psaila: 537b.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025

REF.: OBDO998

ISBN: 978841098910-8

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

Prólogo

por

David Bueno

Durante siglos, la humanidad ha dirigido su mirada hacia el firmamento en busca de respuestas sobre el origen del universo, la vida y el destino de la especie humana. Sin embargo, es en nuestro interior, en el cerebro, donde se ocultan algunas de las preguntas más fascinantes y complejas que podemos formularnos: ¿qué somos?, ¿cómo recordamos?, ¿por qué somos conscientes de nuestra propia existencia?, ¿qué significa envejecer?

Este libro se presenta en cuatro grandes bloques (El cerebro, La memoria, La consciencia y La edad del cerebro), que constituyen una tetralogía de conocimiento que nos conduce por un recorrido apasionante a través de las fronteras de la neurociencia contemporánea. La famosa serie clásica de ciencia ficción Star Trek empezaba todos sus episodios con la imponente frase: «El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise. Su continua misión: explorar extraños mundos nuevos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, y llegar audazmente a donde nadie ha ido jamás.»

Los secretos del cerebro pretende exactamente lo mismo, pero en viaje interior, hacia las profundidades de nuestra mente y de nuestro ser: «El cerebro, la última frontera. Estos son los viajes de la neurociencia. Su continua misión: explorar las profundidades del cerebro, buscar nuevas formas de pensamiento y nuevos conocimientos, y llegar audazmente al fondo de nuestra consciencia.» Desde el funcionamiento íntimo del cerebro y sus capacidades emergentes, hasta los mecanismos intrincados de la memoria y la influencia inexorable del tiempo sobre el tejido neuronal, esta obra nos ofrece una panorámica tan amplia como precisa sobre los avances, desafíos y promesas de la neurociencia y la neurociencia cognitiva en el siglo XXI.

El lector encontrará una guía accesible y rigurosa para comprender cómo la actividad eléctrica y química de las neuronas se transforma en emociones y en pensamientos, y cómo la interacción entre estos dos elementos se convierte en nuestras acciones y conductas; cómo los recuerdos se configuran y se consolidan, y por qué también pueden desvanecerse; a qué llamamos consciencia y cómo se genera; y cómo el envejecimiento cerebral no es solo un declive inevitable, sino también un territorio para la intervención y la esperanza. A través de metáforas evocadoras, ejemplos históricos y un acercamiento preciso pero muy asequible a la investigación más actual, nos adentramos en la selva neuronal con mirada científica y espíritu humanista. Porque el cerebro nos hace humanos, y su conocimiento debería contribuir a humanizarnos.

Las partes de este libro son episodios de una misma conversación: una exploración profunda y complementaria de un objeto de estudio tan enigmático como vital, un órgano biológico que va mucho más allá de su simple biología estricta, y que nos permite percibir, conocer y pensar. Un objeto de estudio que a la vez es el propio sujeto, nosotros mismos quienes percibimos, pensamos, conocemos, sentimos y actuamos.

La máquina de la mente

El cerebro abre la serie con una afirmación poderosa: el cerebro es nuestro órgano más complejo y misterioso. Nos invita a hacer un «paseo por el reino del cerebro», explorando su cartografía, su historia y las metáforas que han intentado capturar su esencia. Santiago Ramón y Cajal lo describía como un «mundo con continentes inexplorados», y esta imagen sigue siendo válida. Incluso hoy, pese a los grandes avances tecnológicos, la neurociencia se encuentra en una etapa de descubrimientos incesantes. También Ramón y Cajal nos proponía a que fuésemos «escultores de nuestro propio cerebro», y el hecho e conocerlo contribuye a que lo esculpamos.

Vamos a conocer las conquistas de la neurociencia moderna, desde los descubrimientos históricos sobre las neuronas hasta las últimas técnicas de imagen cerebral funcional y de optogenética, mostrando cómo la tecnología se ha convertido en una palanca indispensable para avanzar en el conocimiento del cerebro. Destaca especialmente la importancia de proyectos como el Human Brain Project o la BRAIN Initiative, que tienen como objetivo cartografiar y simular el cerebro humano a una escala sin precedentes.

Uno de los grandes valores de esta primera parte es la conexión que establece entre el conocimiento biológico y los desafíos filosóficos y tecnológicos. Porque, ¿somos únicamente nuestra actividad neuronal?; ¿podremos replicar la mente humana con máquinas? Cuestiones cómo estas, más allá de su relevancia teórica, tienen implicaciones profundas en el mundo que estamos construyendo, también a nivel ético y filosófico, especialmente en el contexto de la inteligencia artificial y de las interfaces cerebro-ordenador. Nadie quedará al margen de estos avances.

Del pasado al futuro sin olvidar el presente

La memoria no es una función más del cerebro: es su hilo conductor, la trama que cose nuestras experiencias y da coherencia a nuestro «yo». La memoria se adentra en este territorio con una claridad que no sacrifica profundidad. Arranca con una observación del neurocientífico Gary Marcus que resume la paradoja central: «podemos recordar un rostro del instituto de hace décadas, pero olvidar lo que desayunamos ayer».

Esta parte del libro ofrece un enfoque multidimensional de la memoria. Explora su sustrato biológico, desde el papel del hipocampo y las redes corticales hasta las sinapsis y los engramas de memoria. Pero también ahonda en sus manifestaciones conductuales, sociales y clínicas. Describe cómo recordamos, qué ocurre cuando olvidamos y cómo el cerebro puede ser capaz de recuperar recuerdos aparentemente perdidos, por ejemplo, mediante técnicas tan novedosas como también controvertidas cuando se piensa en su uso en humanos como la optogenética.

La memoria no solo mira hacia el pasado. También es la base de la capacidad predictiva que nos permite anticipar el futuro. Las previsiones que hacemos se basan en nuestros recuerdos, y se establecen en función del presente. Esta doble o incluso triple dimensión, recordar para proyectar a partir del ahora, refuerza la idea de que la memoria no es un archivo cerrado, sino un proceso dinámico, vivo y plástico. Y como tal, también es vulnerable. Recordar el pasado implica reconstruirlo y alterarlo en nuestra mente. Y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer rompen ese hilo conductor vital, disolviendo el «yo» que tanto nos ha costado construir y dejándonos indefensos ante nosotros mismos. Los desafíos biomédicos asociados a la memoria son inmensos, pero también lo son sus promesas de futuro, como las prótesis de memoria y las interfaces cognitivas.

El enigma central de la humanidad

La siguiente parte aborda una de las cuestiones más profundas y escurridizas de la neurociencia contemporánea, tal vez la más enigmática, que se halla al límite entre la neurociencia, la psicología y la filosofía: La conciencia. ¿Cómo es posible que la actividad de un órgano físico-biológico como es el cerebro, formado por un sinfín de moléculas agrupadas en células que se comunican mediante un lenguaje mixto eléctrico y químico, genere una experiencia subjetiva exclusiva de cada «yo»? Estos capítulos se adentran con valentía en un terreno donde confluyen la biología, la filosofía, la inteligencia artificial e incluso, para algunos, la física cuántica. Y lo hacen desde una perspectiva científica que no rehúye el misterio, sino que lo convierte en motor de indagación.

Aquí se distingue con claridad entre las distintas formas de conciencia, a saber, la fenoménica, la de acceso y la intencional, y se analiza los correlatos neuronales que les dan soporte. Se exploran tanto los métodos actuales para estudiar la conciencia, como son la resonancia magnética funcional o la estimulación transcraneal, como también las hipótesis que intentan explicarla, desde los modelos computacionales y las redes neuronales hasta teorías más especulativas, algunas de las cuales involucran posibles fenómenos cuánticos. A lo largo de estos capítulos desfilan experimentos pioneros como los estudios con pacientes en estado vegetativo o los trabajos sobre rivalidad binocular; pensadores clave como René Descartes, Thomas Nagel o David Chalmers; y desafíos conceptuales de enorme calado, como el denominado «problema duro de la conciencia». Esto es, explicar cómo y por qué las experiencias subjetivas y los sentimientos emergen de procesos físicos en el cerebro.

Uno de los méritos más notables de esta parte del libro es su capacidad para tender puentes entre la dimensión objetiva del cerebro, física, biológica y material, y la vivencia subjetiva de la mente, el «yo» de cada uno de nosotros. En lugar de apostar por una única teoría, presenta las principales propuestas con un espíritu crítico y abierto, mostrando cómo la conciencia se revela simultáneamente como producto del cerebro y como fenómeno irreductible a sus componentes, lo que en ciencia se denomina una propiedad emergente. La intención no es invitar al lector a conformarse con respuestas fáciles, sino todo lo contrario: estimularlo para que con su propia consciencia participe en una exploración intelectual que, en última instancia, no es solo científica, o tal vez por el hecho de ser tan científica como filosófica, es profundamente humana.

Envejecer con ciencia y con consciencia

Finalmente, la última parte aborda el tema del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, La edad del cerebro. Su enfoque es doble. Por un lado, se muestra qué sabemos sobre los procesos biológicos que conducen a la senescencia cerebral. Y por otro, se exponen las estrategias científicas emergentes que nos pueden ayudar a frenar y tal vez, en un futuro, revertir, ese proceso.

A través de ejemplos como el estudio de las monjas de Snowdon o los datos longitudinales de Escocia, se cuestiona hasta qué punto el declive cognitivo es inevitable o modificable. Se exponen tanto las bases genéticas como epigenéticas del envejecimiento, así como la importancia del contexto ambiental, como por ejemplo la alimentación, el ejercicio y la estimulación intelectual. Destaca también la capacidad del cerebro de hacer siempre nuevas conexiones neuronales, la denomina plasticidad cerebral, incluso en edades avanzadas, como una oportunidad para repensar la vejez no como una época vital de decadencia, sino como una fase de potencial plenitud adaptada.

No se elude tampoco los grandes debates: desde las aspiraciones de longevidad radical, como las planteadas por la llamada «medicina antienvejecimiento», hasta el dilema entre vivir más o vivir mejor. En este sentido, se ofrece una reflexión tan interesante como necesaria: alargar la vida no tiene sentido si no preservamos la calidad cognitiva que nos hace humanos. De nuevo ciencia y humanismo se dan la mano en una relación que no debería haberse perdido jamás.

Estos cuatro episodios de una misma historia ofrecen un viaje fascinante de cómo la neurociencia ha dejado de ser, en poco más de un siglo, una disciplina emergente para convertirse en una ciencia central, con implicaciones que van desde la medicina hasta la ética, pasando por la robótica, la educación o la filosofía de la mente. Un viaje aún inacabado, largo y lleno de veredas y senderos no siempre cómodos de transitar, pero en todo caso apasionantes.

En conjunto, este libro plantea una invitación al conocimiento, pero también al autoconocimiento. No podemos pensar sobre el cerebro ni estudiarlo sin usar nuestro propio cerebro. Entender cómo funciona es empezar a comprender no solo quiénes somos, cómo aprendemos, cómo olvidamos y cómo resistimos el paso del tiempo. También implica comprender por qué nos comportamos cómo lo hacemos y lo que tal vez sea una de las experiencias más completas y gratificantes de nuestra vida mental: cómo amamos. Es, en definitiva, un viaje no exento de descubrimientos y aventuras hacia nuestro interior, a través del cual la ciencia se funde con el humanismo.

Puede que sea el viaje más provechoso de nuestras vidas.

David Bueno

Profesor e investigador de Genética Biomédica,

Evolutiva y del Desarrollo

Universitat de Barcelona

El cerebro

Descifrar y potenciar nuestro

órgano más complejo

Introducción

Uno de los objetivos fundamentales de la neurociencia es comprender los mecanismos biológicos que subyacen en la actividad mental humana. Es indiscutible que el cerebro es el órgano más enigmático e importante del ser humano, ya que es irremplazable y sirve para gobernar nuestro organismo y conducta, así como para comunicarnos con otros seres vivos. El cerebro se podría definir como un bosque tupido, un terreno complejo y aparentemente impenetrable de neuronas cuya interacción da lugar a la cognición y al comportamiento. El gran desafío consiste en descubrir sus misterios; es decir, averiguar cómo están estructuradas y conectadas las neuronas como condición necesaria, aunque no suficiente, para entender la esencia de nuestra humanidad.

Desde un punto de vista biológico, acaso la pregunta cardinal sea: «¿Cuál es el substrato neuronal que hace que las personas sean humanas?», por lo que cabe preguntarse: «¿Quién soy yo?». Gracias al notable desarrollo y evolución del cerebro somos capaces de realizar tareas tan extraordinarias, complicadas y humanas como escribir un libro, componer una sinfonía o inventar el ordenador. Estas capacidades que distinguen al hombre de otros mamíferos están relacionadas directamente con la actividad de la corteza cerebral. Por ello, el estudio del cerebro, y en particular de la corteza cerebral, constituye el gran reto de la ciencia en las próximas décadas, ya que representa el fundamento de nuestra humanidad: ¿cómo se organizan los circuitos neuronales para que emerjan del cerebro estas capacidades? ¿Existen neuronas exclusivamente humanas?

Millones de años de evolución nos han dotado con un órgano increíblemente complejo, un inmenso mundo microscópico de procesamiento de información y de emisión de señales que no solo sirve para gobernar nuestro organismo, sino también para controlar nuestra conducta y poder comunicarnos con otros seres vivos.

Una clave del éxito del cerebro humano está en su plasticidad, su capacidad de cambiar y perfeccionar su actividad mental para adaptarse anatómica y funcionalmente al entorno. Para explicar cómo esta capacidad de adaptación ha posibilitado la evolución de la sociedad suele citarse el ejemplo de las neuronas espejo, así denominadas porque se activan cuando realizamos una acción, pero también cuando vemos a otra persona realizando esa misma acción. Las neuronas espejo ofrecen así un mecanismo neuronal de imitación y empatía que favorece la expansión de conquistas humanas como la cultura, el lenguaje o la tecnología.

Hoy los frentes abiertos en el estudio del cerebro son muy variados, y pertenecen a diversos niveles: por un lado se centran en las moléculas, los genes, las neuronas y las sinapsis; por otro, en los circuitos neuronales locales, las conexiones entre las distintas regiones cerebrales y, por último, en la relación de todas estas partes para actuar como una unidad combinada. El paso de un nivel a otro es gigantesco, pero los avances en neurociencia están permitiendo crear el armazón intelectual necesario para explorar las funciones mentales y dar respuestas a preguntas esenciales de extraordinaria complejidad, como, por ejemplo, cómo se regula nuestra vida emocional.

El objetivo fundamental de las investigaciones es alcanzar una comprensión plena del cerebro que nos permita reparar los estragos de enfermedades neurodegenerativas o trastornos neuropsiquiátricos, y nos muestre, en última instancia, cómo podemos potenciar nuestras capacidades intelectuales o motoras.

Las bases del conocimiento que hoy nos impulsa hacia esa comprensión se sentaron a lo largo del siglo xix y principios del xx. Los avances en microscopía óptica y métodos anatómicos, así como el progreso en los estudios funcionales del sistema nervioso, nos permitieron no solo desarrollar nuestros conceptos actuales sobre la función y la fisiología del cerebro, sino también comenzar a explicar la especialización funcional mediante la especialización estructural.

El camino a través del bosque neuronal se abrió gracias a un avance fundamental en las técnicas histológicas, la llamada reazione nera (reacción negra), un método de tinción inventado por Camillo Golgi en 1873 que reveló por primera vez la morfología prácticamente completa de las neuronas. La tinción de Golgi fue un avance técnico que casi de la noche a la mañana cambió el curso de la neurociencia, al permitir el estudio del trazado de las conexiones entre neuronas o circuitos neuronales. Este método, unido a la genialidad de Santiago Ramón y Cajal en la interpretación de las imágenes microscópicas, hizo posible el comienzo del estudio sistemático y detallado de la estructura y función del sistema nervioso.

Junto a este avance fundamental, también fueron esenciales las aportaciones de científicos, como Alan Hodgkin y Andrew Huxley, que describieron el mecanismo del potencial de acción; Otto Loewi y su descubrimiento de los neurotransmisores; David Hubel y Torsten Wiesel, que cartografiaron el funcionamiento cerebral de la visión; o Eric Kandel, que comenzó a definir el código neuronal al desentrañar los mecanismos moleculares de la memoria.

Estos conocimientos, unidos al gran desarrollo de las técnicas de neuroimagen, han impulsado el progreso en el mapeo del cerebro mediante tres grandes vías de investigación: la conectómica, que persigue trazar el mapa completo de las conexiones neuronales; la cartografía de la actividad cerebral, que busca capturar el tráfico del impulso nervioso; y la simulación completa del cerebro humano en un ordenador, probablemente el ejercicio de ingeniería inversa más desafiante de la historia.

Este tercer campo, la neurociencia computacional, está adquiriendo cada vez mayor preponderancia, como demuestra la proliferación de ambiciosos proyectos de carácter internacional como el Human Brain Project, la iniciativa BRAIN o el modelo Spaun. Parece evidente que para crear un cerebro artificial no es suficiente con replicar cada una de sus partes o sistemas modulares con sus conexiones, sino que es necesario conocer el funcionamiento computacional de cada una de estas partes por separado para aprender cómo se generan comportamientos complejos y cómo estos sistemas se integran en una unidad, el cerebro. De este modo, se han creado modelos para estudiar cómo se implementan las tareas computacionales a nivel de redes neuronales y cómo de estas redes emergen funciones complejas.

Los modelos son útiles para estudiar ciertos aspectos del funcionamiento del cerebro, pero su comprensión completa requiere conocer todos los elementos del sistema, incluidos el mapa de conexiones sinápticas y el tráfico de actividad. Solo así podremos desentrañar el contenido de estas cajas negras y pasar de la «arquitectura cerebral negra» a una «arquitectura cerebral detallada».

A pesar de que aún es mucho lo que resta por conocer, el estado de la neurociencia actual ya permite realizar múltiples intervenciones en el cerebro para reparar los daños provocados por lesiones o enfermedades. En este sentido, la tecnología ha desplegado un gran abanico de posibilidades que van desde la estimulación transcraneal eléctrica o magnética, que permite actuar sobre las corrientes eléctricas del cerebro desde el exterior del cráneo, a la estimulación cerebral profunda, que mediante electrodos implantados en el cerebro ha mejorado la vida de miles de enfermos de párkinson.

El avance en paralelo de las tecnologías moleculares ha abierto otra vía innovadora, la optogenética, que posibilita la activación e inhibición a voluntad de neuronas individuales. Pero uno de los campos con más futuro en la reparación y potenciación de nuestras funciones es la biónica cerebral. En los últimos años, el encuentro entre biología y electrónica ha impulsado el desarrollo de sofisticados implantes cerebrales, que permiten desde restaurar sentidos hasta recuperar la movilidad. Estos avances se deben en gran parte al progreso en la creación de interfaces cerebro-ordenador (BCI) cada vez más complejas que quizás, en un futuro, pongan al alcance de nuestra mano el sueño de romper los límites de nuestras capacidades naturales para mejorar el rendimiento de nuestro cerebro.

Aunque todavía estamos lejos de saber cómo el cerebro genera nuestra mente y es escaso el conocimiento detallado sobre la organización funcional y estructural del bosque neuronal humano, tenemos motivos para ser optimistas. El desarrollo exponencial de la ciencia durante los siglos xix y xx ha propiciado que en tan solo unas pocas décadas de investigación hayamos alcanzado unos niveles de conocimiento sobre el cerebro que son espectaculares. Aun así muchos científicos siguen siendo escépticos, sin detenerse a pensar en el futuro, en que nosotros solo estamos en un punto inicial de la historia de la neurociencia.

JAVIER DEFELIPE

DIRECTOR DEL PROYECTO CAJAL BLUE BRAIN

1

Hacia la conquista del cerebro

El cerebro es nuestro órgano más complejo

y misterioso. Durante años se ha mantenido

infranqueable a los embates de los científicos,

pero los avances más recientes en neurociencia

invitan a pensar que algún día seremos capaces

de descifrar sus secretos, comprender

su funcionamiento e incluso potenciar

sus funciones.

Los secretos de nuestra naturaleza, nuestros anhelos, esperanzas y miedos, nuestras memorias y proyecciones futuras se esconden en un órgano de apenas un kilo y medio que por su complejidad bien puede equipararse al universo. El cerebro despliega en sus inmensos y desconocidos dominios —explorables a una escala de micrómetros, y no de años luz—, un rico mundo microscópico donde a cada paso lo pequeño se vuelve vasto. De él emergen nuestras funciones mentales, pero también nuestra conciencia o nuestra conducta.

Pero ¿cómo interactúan sus minúsculos componentes para dar lugar a la mente? ¿Cómo logran generar todas las funciones que nos hacen profundamente humanos? ¿De dónde surge la conciencia? Durante años el cerebro ha eludido todos los intentos de los científicos por explicar satisfactoriamente cómo surgen estas facultades. Y a día de hoy estas preguntas continúan planteando uno de los mayores desafíos de la ciencia. Su naturaleza plástica y dinámica, que hace que esté en continua evolución y movimiento, añade dificultad a la inmensa tarea de entender, si quiera, su estructura.

Sin embargo, en los últimos años la humanidad ha decidido conquistarlo en una auténtica aventura desde lo grande y visible hacia lo pequeño y diminuto. Si el siglo XX culminó con el mapeo del genoma, muchos científicos avanzan que el mayor desafío del siglo XXI será cartografiar y comprender el cerebro.

Los sorprendentes avances y aportaciones realizados en distintas disciplinas, que van desde la biología molecular a la informática, han confluido propiciando el gran despegue de la neurociencia: nunca antes habíamos tenido tanta información, ni tan precisa, sobre el cerebro humano. Las nuevas tecnologías desarrolladas nos han permitido escrutar al detalle y a la vez aumentar la escala del análisis de nuestro cerebro, de modo que cada vez contamos con un mayor conocimiento de sus componentes y su actividad. Proyectos como el estadounidense BRAIN (siglas, del inglés, que significan Investigación del Cerebro a través del Avance de Neurotecnologías Innovadoras) tratan de capturar una foto dinámica de la actividad cerebral y crear un atlas detallado de nuestra mente que nos permita entender cómo pensamos, aprendemos o recordamos. Otros, como el europeo Human Brain Project, abordan el mismo problema desde la modelización matemática: su objetivo no es realizar una caracterización empírica del cerebro, sino simular su funcionamiento en un ordenador. En otro orden, el Human Connectome Project, impulsado también por Estados Unidos, trabaja para obtener un mapa detallado de las conexiones que se dan entre las neuronas del cerebro, lo que se conoce como conectoma.

Estas y otras iniciativas científicas nos hacen pensar que en unos años quizá seamos capaces de visualizar con todo detalle la actividad del cerebro —o siquiera de gran parte de sus circuitos neuronales—, y de desarrollar una teoría general que conecte los conocimientos acumulados y nos permita dar un salto cualitativo en su comprensión.

Tú, tus recuerdos y ambiciones, no son más que el comportamiento de un vasto ensamblaje de neuronas y sus moléculas.

FRANCIS CRICK

Arriba, modelo 3D de una neurona desarrollado por los investigadores del Blue Brain Project. Abajo, mapa de la red de conexiones neuronales del cerebro o conectoma, descrito por el Human Connectome Project.

Descifrar el funcionamiento de nuestra mente o, cuando menos, de las redes neuronales que se activan durante cada una de nuestras actividades mentales, nos permitiría combatir muchas de las enfermedades neurodegenerativas hoy en aumento por el envejecimiento progresivo de la población, como el alzhéimer o el párkinson; corregir los defectos que originan las enfermedades neurológicas y mentales más comunes; restaurar funciones perdidas, como la vista o el oído, mediante tecnologías cada vez más precisas, y ampliar nuestras capacidades cognitivas, de forma certera, con implantes cerebrales que nos brinden nuevas y fascinantes posibilidades.

Las innovaciones científicas y tecnológicas de los últimos años ya han hecho posibles unas intervenciones sobre el cerebro que eran ciencia ficción hace un par de décadas: desde dispositivos neuronales que permiten a los enfermos de párkinson dejar de temblar, hasta neuroimplantes que devuelven la capacidad auditiva o motora. Esto ha provocado que muchos investigadores abran los ojos a las posibilidades de la biónica cerebral, un campo de investigación en pleno auge y desarrollo.

EL ÓRGANO MÁS COMPLEJO DEL UNIVERSO

El cerebro es el órgano más enigmático que conocemos en el universo. Quizá por este motivo es el único órgano del cuerpo humano cuyo funcionamiento aún escapa a nuestra comprensión. Las cifras que lo describen son astronómicas: sus 100000 millones de neuronas utilizan hasta 19000 de los 30000 genes que componen el genoma humano, y se enlazan entre sí formando 1000 millones de conexiones por cada milímetro cúbico de corteza cerebral. Cada neurona se conecta con una media de otras mil, formando millones de circuitos lineales, que a su vez se entrecruzan en redes complejas de número desconocido. Todo el sistema se organiza en distintos niveles ordenados jerárquicamente (fig. 1 en la página 21), pero dependientes unos de otros: desde lo más básico, las moléculas, pasando por la célula, los circuitos neuronales y sus redes, hasta llegar al nivel superior, el funcionamiento de la mente y el comportamiento.

La complejidad de este sistema, cuya actividad genera procesos mentales que aún no atisbamos a comprender, como el lenguaje, la imaginación y la conciencia ha llevado a que mucholcos se sirvan de metáforas para tratar de describirla. «El jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables», escribió el español Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna. La analogía del jardín, basada en el aspecto ramificado de las neuronas, plasma los procesos de crecimiento y florecimiento que tienen lugar durante el desarrollo del sistema nervioso en el embrión.

Una segunda metáfora, muy contestada por los neurocientíficos, propone que el cerebro es un ordenador. La crítica se debe a las importantes diferencias que existen entre ambos: si bien en el ordenador el cableado del hardware es físicamente rígido, su equivalente en el cerebro (las conexiones neuronales) es flexible y va cambiando a lo largo de la vida del individuo, y en función de su actividad cerebral: por ejemplo, la memoria a largo plazo se almacena gracias a la formación y el refuerzo de nuevas conexiones entre neuronas. En todo caso, la metáfora es útil en tanto que las neuronas son procesadores biológicos que reciben y transmiten señales y realizan operaciones computacionales, aunque con un lenguaje analógico muy diferente del digital de los ordenadores.

La tercera metáfora, nuevamente artística, propone que el cerebro es una orquesta, compuesta por redes dinámicas de neuronas que actúan en concierto como los músicos de una orquesta; su resultado, el pensamiento, sería la sinfonía interpretada.

La última metáfora, también de Ramón y Cajal, es geográfica. «El cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y grandes extensiones de territorio desconocido», escribió el neurocientífico. Ciertamente, el cerebro contiene tres grandes regiones (cerebro anterior, tronco del encéfalo y cerebelo), subdivididas a su vez en cientos de áreas menores con funciones muy variadas que originan una orografía de exquisito detalle. Una metáfora que combinara todas las anteriores resultaría en una especie de internet, una red de redes formada por miles de millones de ordenadores conectados compartiendo señales en un lenguaje propio. Pero del mismo modo que internet y los ordenadores convierten complicadas programaciones y arquitecturas en información que podemos entender fácilmente, como una página de la Wikipedia, los productos finales del cerebro son pensamientos, recuerdos, emociones o sensaciones; en definitiva, la mente. Y entender la mente es el fin último del estudio del cerebro. Pero más allá de las metáforas, ¿qué sabemos sobre la estructura del cerebro? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo se interrelacionan y generan las cadenas de eventos de las que emergen los procesos mentales?

UN PASEO POR EL REINO DEL CEREBRO

Para entender el cerebro hay que adentrarse en ese territorio aún ignoto que subyace a nuestra mente. Un órgano sofisticado que a lo largo de la evolución se ha ido replegando para encerrar toda su complejidad bajo un cráneo de unos 1500 cm3. Aunque los neurocientíficos llevan años explorando sus distintos niveles el mapa que tenemos de él aún guarda numerosas lagunas. Tenemos un conocimiento básico de sus componentes más pequeños, y también de buena parte de sus principales regiones; pero en lo que concierne a las capas intermedias, aún queda mucho por descubrir. Es decir, conocemos cómo funcionan las células individuales, la microescala del mapa, y también la macroescala, las áreas del cerebro. Pero todavía no acertamos a comprender los mecanismos que operan en el medio o mesoescala: las interconexiones que establecen las neuronas para formar redes, y las computaciones que se producen en estas redes para dar lugar a nuestras funciones mentales. En este apartado viajaremos desde la intrincada jungla celular a los distintos módulos y regiones de la anatomía cerebral, para mostrar a grandes rasgos cómo se estructura y funciona el cerebro.

Un complejo mundo microscópico

A simple vista, el cerebro humano parece un órgano flácido, pálido y gelatinoso; tan frágil y delicado, que hasta una corriente de agua con un poco de fuerza podría deshacerlo fácilmente. Sin embargo, bajo sus rugosos muros se esconde un complejo bosque microscópico que da lugar a todas aquellas funciones que nos hacen humanos. Todo lo que somos, la forma en que pensamos, expresamos nuestras ideas, sentimos o percibimos el mundo radica en algo tan minúsculo como la neurona, el árbol más poderoso de este bosque. Y más allá de su individualidad, y de forma fundamental, en cómo esta se conecta e interactúa con otras para transmitir el impulso nervioso y computar las respuestas que rigen nuestra conducta.

Sebastian Seung, neurocientífico de la Universidad de Princeton, denomina a la neurona, de forma divertida, «célula poliamorosa», ya que, desde su redondo cuerpo o soma —donde encierra el núcleo y la maquinaria metabólica necesaria para la vida— extiende un profuso conjunto de ramificaciones con las que abraza a otros miles de neuronas.

Estas ramificaciones pueden ser de dos tipos: las dendritas, más cortas y gruesas, que coronan el cuerpo de la neurona y actúan como receptoras del impulso nervioso, y el axón, largo y delgado, que puede extenderse hasta otras regiones y actúa como transmisor del impulso.

Así, cuando el impulso nervioso viaja de una neurona a otra, lo hace gracias a la conexión que se establece entre el axón de la neurona que transmite la señal y la dendrita de la neurona que la recibe. Esta, sin embargo, no es una conexión directa. Entre los extremos de una y otra célula se abre un diminuto espacio vacío llamado sinapsis. Como ocurre en los cables de la luz, la electricidad no puede transmitirse si hay un corte en el circuito. Para salvar la hendidura, el botón sináptico, situado en el extremo del axón, libera unas moléculas llamadas neurotransmisores, que atraviesan el espacio sináptico hasta unirse a unos receptores situados en el extremo de la dendrita, o espina dendrítica. Esta unión activa la neurona receptora para que continúe transmitiendo el impulso recibido.

Este proceso, aparentemente sencillo, constituye la base de nuestra actividad cerebral, ya que gracias a él, las neuronas se conectan formando redes capaces de procesar y computar las señales para generar respuestas. Probablemente, en estos mecanismos reside la razón de la existencia del cerebro, cuyo papel es ensamblar las miles de redes neuronales que subyacen a los procesos característicos de la mente. Pero ¿cómo es el soporte físico de nuestra mente?

La anatomía del cerebro

Una buena descripción del aspecto del cerebro es la que hace la divulgadora científica Rita Carter: «el cerebro humano tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría». Situado en el encéfalo, junto con el tronco encefálico y el cerebelo, el órgano que gobierna nuestro sistema nervioso, está formado por distintos módulos, cada uno de ellos con funciones específicas, pero tremendamente interactivos e interdependientes entre sí.

>LA NEURONA Y EL IMPULSO NERVIOSO

Nuestra capacidad para pensar, sentir, movernos o recordar depende de algo tan minúsculo como las neuronas. Estas células nerviosas son procesadores biológicos únicos, que codifican, transmiten y computan la información necesaria para que realicemos nuestras funciones a través del impulso nervioso. Expresado en forma de señales eléctricas, este recorre el axón neuronal a más de 100 metros por segundo y se propaga a otras neuronas a través de las sinapsis, el espacio que conecta a unas neuronas con otras.

A simple vista, puede apreciarse su división en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, conectados por un gran cable central llamado cuerpo calloso, que comunica e intercambia información entre los dos. Cada mitad del cerebro se divide en cuatro lóbulos: el occipital, el parietal, el temporal y el frontal, vinculados a distintos tipos de actividades (fig. 2).

En su superficie, podemos apreciar los característicos pliegues de la corteza o córtex cerebral, la capa que los recubre y que representa el 80% del volumen total del cerebro humano. En ella residen los circuitos y redes neuronales que llevan a cabo las funciones más sofisticadas de la mente, como el lenguaje, el pensamiento, o la conciencia; y también los circuitos que realizan la mayor parte del procesamiento sensorial —casi la mitad de toda la corteza cerebral humana está dedicada al procesamiento visual— y el control motor.

Estos se inscriben en las distintas regiones que dibuja la cartografía del córtex, a las que se atribuye cierta especialización funcional. Las más abundantes son las vinculadas a la percepción. Las llamadas áreas sensoriales recogen la información que llega de los sentidos y se estructuran ordenadamente en función de la procedencia del estímulo en visuales, táctiles, auditivas o gustativas. También existen regiones que ejecutan los movimientos voluntarios (la corteza motora primaria), los seleccionan (las áreas motoras suplementarias), o deciden qué movimientos realizar (la corteza prefrontal), integrando instrucciones de otras partes del cerebro que transmiten reglas, expectativas o razonamientos.

Más allá de las regiones sensoriales y motoras, se extienden por el cerebro las llamadas áreas de asociación. Estas ocupan la mayor parte de la corteza cerebral y su función es integrar y procesar la información sensorial para generar percepciones conscientes que, contrastadas con la memoria, nos permitan evaluar el entorno, producir pensamientos abstractos y realizar predicciones. En definitiva, gracias a estas áreas somos capaces de desarrollar procesos cognitivos fundamentales como razonar, planificar, comunicarnos mediante el lenguaje, o tomar decisiones en base a nuestra experiencia. Es donde emergen las llamadas funciones superiores del cerebro.

Quizá no tan sofisticadas, pero no menos vitales, son las funciones que dependen de los circuitos situados más allá de la corteza cerebral. En la base del cerebro se encuentran los ganglios basales, que también participan en el movimiento —concretamente, en la regulación de aspectos involuntarios del mismo—, aunque sus funciones clásicas están relacionadas con la motivación y la recompensa.

Junto a ellos se localiza el sistema límbico, encargado de regular nuestros impulsos más básicos: aquellos que no controlamos de forma voluntaria, pero que nos afectan profundamente, como el hambre, la memoria, las emociones o la sexualidad. Este sistema engloba estructuras como el hipocampo, ligado a la memoria; la amígdala, que regula las respuestas emocionales; o el hipotálamo, implicado, junto con la glándula pituitaria, en el mantenimiento homeostático del cuerpo (regulación de la temperatura corporal, la respiración, el corazón y el sistema gastrointestinal).

Todos estos componentes y regiones de la anatomía cerebral, así como los mecanismos que los gobiernan desde el mundo microscópico, constituyen los engranajes más básicos del cerebro. Sin embargo, por sí mismos, no explican cómo somos capaces de soñar, recordar, pensar o amar. En los últimos años, los científicos han avanzado a toda velocidad en la exploración del cerebro. Pero ¿en qué punto del conocimiento estamos? ¿Cuál es el camino que nos queda por recorrer?

LOS RETOS DE LA NEUROCIENCIA

Parafraseando al estadista británico Winston Churchill podríamos decir que «Esto no es el final, ni siquiera el comienzo del final; estamos, más bien, al final del comienzo». Es decir, nunca habíamos sabido tanto sobre el cerebro, y ese tanto constituye hoy un sólido punto de partida para una aventura que promete guiar a los científicos hacia las profundidades de la mente. Sin embargo, para llegar a la meta, son varios los retos a alcanzar.

El gran bosque de las neuronas

Hoy conocemos las principales características de las neuronas, también las bases fundamentales de su funcionamiento, y que se comunican y conectan con otras neuronas. También sabemos que existen distintos tipos de ellas (fig. 3)— ya se han identificado más de cincuenta—, aunque los científicos calculan que aún existen cientos, si no miles, por catalogar. Cada tipo de neurona se diferencia no solo por su morfología, sino también por su contenido molecular y por su localización en el cerebro, que en muchos casos determina también su función. A día de hoy los científicos han descrito más de 150 áreas cerebrales distintas, cada una implicada en una o más funciones cerebrales específicas: percepción sensorial, organización motora, emoción, motivación, consciencia, memoria... Sin embargo, este mapa funcional aún está dibujándose.

En definitiva, identificar y clasificar los distintos tipos de neuronas que existen es una tarea ardua y compleja. Si atendemos a su morfología, esta puede ser tan variada como la cantidad, tamaño y forma de sus elementos característicos; por ejemplo, la sinapsis y su distribución por la célula. Otro factor diferencial es el molecular. La gran diversidad de neurotransmisores que existe —hoy se conocen más de cien— también guarda correlación con la diversa tipología de las neuronas. En función del tipo de neurona, varían los neurotransmisores que utilizan y cómo responden a ellos. A su vez, esto viene determinado por los receptores que poseen, y por otras moléculas que participan en la señal de los neurotransmisores. Hoy conocemos los fundamentos básicos del perfil molecular de los tipos neuronales más abundantes, pero aún no se han caracterizado en su totalidad.

Otro factor que distingue a unos tipos neuronales de otros es la distancia a la que envían sus conexiones. Por ejemplo, las neuronas de proyección conectan con otras situadas a gran distancia, mientras que las interneuronas se enlazan con otras vecinas formando circuitos locales. Este patrón de conectividad, que los científicos aún no aciertan a descifrar, desempeña sin embargo un papel crucial, ya que la arquitectura de enlaces que establece determina el funcionamiento del sistema nervioso. La unidad funcional en el cerebro no es la neurona aislada ni la región cerebral, sino las complejas redes que forman las neuronas tanto en sus cercanías como en áreas distantes. Y en el cerebro humano, todavía no conocemos el total de las conexiones de ninguna neurona.

En resumen, conocemos muchas de las variables que determinan la gran diversidad neuronal, pero catalogar los distintos tipos de neuronas y sus correspondientes funciones y modo de interacción sigue siendo uno de los grandes retos de la neurociencia.

No obstante, el rápido avance de las tecnologías aplicadas al cerebro nos permite adoptar una actitud optimista y pensar que, quizá, completar el inventario neuronal es solo una cuestión de tiempo.

El código neuronal: el lenguaje del cerebro

Un segundo gran desafío en la conquista del cerebro es descifrar el código neuronal, es decir, el lenguaje que utilizan las neuronas para comunicarse. Sabemos que este idioma se basa en el impulso nervioso, expresado en forma de señales eléctricas. Y que el cerebro codifica y descodifica estas señales de forma constante para que podamos llevar a cabo cada una de nuestras actividades. Pero el gran reto consiste en explicar cómo estos patrones de codificación se convierten en funciones mentales, como recordar, sentir o pensar.

Cuando miramos un objeto o escuchamos un sonido, nuestros órganos sensoriales convierten ese estímulo en un impulso nervioso que viaja hasta al cerebro a modo de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, conocida técnicamente como potencial de acción, es la portadora de la información. El cerebro la procesa y genera una respuesta que, codificada con el mismo lenguaje, transmite a los órganos implicados.

Pero ¿cuál es la gramática, la semántica y la sintaxis de este lenguaje? Es decir, ¿qué variables permiten al cerebro codificar informaciones diferentes? Hoy comprendemos los principios básicos de este código en las neuronas individuales. Estas codifican factores como, por ejemplo, el momento de la descarga eléctrica, su frecuencia o su patrón, o si son ráfagas o impulsos individuales. Pero aun así, ni siquiera sabemos si estas hablan un solo lenguaje o varios. Además, cada neurona solo puede transmitir en un momento determinado una sola señal, un potencial de acción. Y sin embargo, puede recibir distintas señales de entrada a través de sus sinapsis, por lo que debe integrarlas o computarlas para producir una única respuesta. ¿Cómo se produce esta computación? Y más aún: ¿podemos traducirla a un lenguaje que podamos manipular?

Algunas investigaciones, como el Sistema de Diseño de Ingeniería Neurológica desarrollado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa estadounidense (DARPA), ya han centrado sus esfuerzos en intentar traducir el código neuronal a código binario, es decir, el expresado computacionalmente en unos y ceros. Así, este podría interpretarse y manipularse desde un ordenador. Esta posibilidad abriría la puerta al desarrollo de dispositivos neurales avanzados, capaces de comunicarse directamente con nuestro cerebro.

El entramado de la actividad cerebral

Conocer el código neuronal, sin embargo, no significa que seamos capaces de comprender la actividad del cerebro, así como comprender la lengua que habla una persona no quiere decir que entendamos sus acciones. La actividad cerebral es mucho más compleja y los principios que rigen su funcionamiento constituyen hoy otro de los grandes enigmas de la neurociencia. Como en el resto de los desafíos abordados cada día contamos con más datos para descifrarla.

Sabemos que la actividad cerebral se basa en gran medida en la activación de conjuntos de neuronas que se conectan en redes neuronales para llevar a cabo una determinada función. Al igual que las neuronas computan información de manera individual, también lo hacen de manera conjunta a través de las redes neuronales. Sin embargo, sus mecanismos de computación aún escapan a nuestro entendimiento.

Por otro lado, y sumando un nivel más de complejidad, las redes neuronales integran su actividad en distintas regiones cerebrales, donde traducen los impulsos nerviosos en funciones sensoriales, motoras o cognitivas. Identificar el conjunto de redes neuronales que alberga el cerebro y, dilucidar, para cada una de esas redes, las funciones asociadas y los algoritmos de computación que llevan a cabo para ejecutarlas, constituye un gran reto.

Como ya hemos mencionado en este capítulo, hasta el momento los científicos han logrado registrar más de 150 áreas funcionales, es decir, zonas vinculadas a una función específica. Esto se debe al amplio desarrollo en las técnicas de neuroimagen, que permiten observar qué regiones del cerebro se activan cuando un individuo está realizando determinadas operaciones, como armar un rompecabezas o contestar a una pregunta. Aunque la resolución de las técnicas actuales, tanto espacial como temporal, es limitada, el desarrollo exponencial que está experimentando la tecnología lleva a pensar que en un futuro cercano podremos detectar la actividad cerebral en el orden de milisegundos y de forma fina en todas las regiones cerebrales relevantes. Obtener una imagen dinámica de la actividad cerebral nos permitiría desarrollar modelos teóricos que sintetizarán las computaciones que se producen en todos los niveles —sinapsis, neuronas, circuitos— y regiones del cerebro. De este modo, podríamos saber en última instancia cómo, cuándo y dónde intervenir los mecanismos del cerebro para reparar los circuitos implicados en las enfermedades mentales o neurodegenerativas, o incluso revertir el envejecimiento cerebral.

El conectoma: el mapa de carreteras del cerebro

Junto a esta imagen dinámica de la actividad cerebral, otro elemento que se ha revelado fundamental para comprender el funcionamiento de nuestro cerebro es el conectoma, es decir, el mapa global de las conexiones que establecen las neuronas en nuestro cerebro. Si la actividad cerebral es el tráfico neuronal que se produce en nuestra mente, el conectoma vendría a ser el mapa de carreteras por el que se desarrolla.

Los científicos ya han logrado cartografiar el conectoma de un gusano, Caenorhabditis elegans, pero este tan solo posee unas 300 neuronas y 7000 conexiones sinápticas. Estas cifras quedan muy lejos del vasto número de neuronas y conexiones que definen nuestro cerebro, pero gracias a su mapeo los científicos han podido conocer mejor el sistema nervioso y el comportamiento de este pequeño nematodo. Esto nos hace suponer que lo mismo ocurriría si lográramos cartografiar el conectoma humano, misión en la que ya se han embarcado proyectos como el estadounidense Human Connectome Project.

Conocer el mapa de conexiones del cerebro nos ayudaría a comprender cómo se conectan las neuronas para realizar cada función, cómo se activan los distintos circuitos cerebrales y cómo estos interactúan para dar forma, en última instancia, a nuestro comportamiento.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conectoma no es una estructura rígida, sino que van cambiando con el tiempo en función de su propia actividad: las conexiones entre neuronas pueden romperse o reforzarse con el uso o el desuso, y determinadas regiones pueden asumir las funciones de otras o incluso potenciarse de forma natural para suplir una función alterada. Estos fenómenos responden a lo que denominamos plasticidad neuronal, que no es sino la capacidad del cerebro para modificarse y reestructurarse con el paso del tiempo.

Este escollo para el trazado de nuestro mapa, no obstante, confirma la idea de que modificar, restaurar y ampliar nuestras capacidades cognitivas no es una quimera. Si nuestro cerebro lo hace de manera habitual, quizá nosotros también podamos hacerlo. Solo tenemos que saber en qué circuitos debemos incidir y cuáles son los nodos clave que nos permitirían, en cada caso, intervenir para reparar o potenciar una determinada función.

AMPLIAR NUESTRAS CAPACIDADES COGNITIVAS: EL MAYOR RETO DEL FUTURO

Como hemos visto, el camino hacia la comprensión del cerebro está lleno de desafíos, pero también de esperanzas. Cada día tenemos un mayor conocimiento de sus componentes y mecanismos, y cada hallazgo abre nuevas puertas. Esto, unido a algunos avances que se han producido en los últimos años, nos hace pensar que en un futuro podremos hacer frente a muchas de las enfermedades neurodegenerativas hoy sin cura, restaurar funciones dañadas de nuestro cuerpo, e incluso ampliar algunas de nuestras capacidades mediante la tecnología.

Buena parte de estos avances proceden del campo de la bioquímica y la biología molecular. Gracias a los estudios sobre los fenómenos moleculares de la actividad neuronal emprendidos por Eric Kandel y Paul Greengard en las décadas de 1970 y 1980, hoy conocemos más a fondo los cambios bioquímicos que se producen en las neuronas y que determinan nuestra actividad cerebral.

Encender y apagar neuronas a voluntad

En el campo de la bioquímica de la neurona, se ha profundizado en el conocimiento de uno de los componentes moleculares claves del impulso nervioso: los canales iónicos. Cuando la corriente eléctrica llega al terminal sináptico y se produce la liberación de neurotransmisores, la aparición del potencial de acción en la neurona que recibe la señal se produce gracias a unas proteínas que se activan cuando el neurotransmisor se une al receptor. Estas proteínas se denominan canales iónicos.

Los canales iónicos son los encargados de transformar de nuevo la señal química de la sinapsis entre dos neuronas en un impulso eléctrico. Se trata de proteínas incrustadas en la membrana celular que actúan como tubos capaces de abrirse y cerrarse para dejar pasar un tipo concreto de átomo con carga eléctrica, por ejemplo iones de sodio, potasio o calcio. En estado de reposo, el interior de la célula posee una carga negativa relativa al exterior. Cuando la acción del neurotransmisor provoca la apertura de los canales de sodio, estos iones del exterior celular pasan al interior, lo que modifica el potencial de la membrana: su parte interna se vuelve menos negativa, o más positiva. Este cambio se conoce como despolarización y produce el potencial de acción en la neurona receptora.

El detallado conocimiento de la estructura y las funciones de estos minúsculos interruptores moleculares nos permite manipularlos para controlar algunas de nuestras funciones. Por el momento, los científicos ya han conseguido recrear los canales iónicos, modificados respecto a los naturales, para que su actividad pueda controlarse a voluntad. Lo han hecho a través de la optogenética, una nueva tecnología desarrollada a comienzos de este siglo por varios equipos de investigación, y que actualmente aún está en fase experimental en animales. Consiste en crear un canal iónico que lleva adosado un componente extra, una especie de interruptor molecular que se activa por la luz. Este canal se llama opsina, y puede ser de dos tipos: la canalrodopsina, que deja pasar iones con carga positiva al interior de la neurona, propagando el impulso nervioso; y la halorodopsina, que permite la entrada en la neurona de iones con carga negativa, lo que inhibe el impulso nervioso.

>EL CEREBRO ES PLÁSTICO

El cerebro no permanece inmutable a lo largo de la vida de una persona. Al contrario, está en continua transformación. Esta propiedad se denomina plasticidad y afecta a distintos niveles del cerebro, desde las sinapsis a las prolongaciones nerviosas de las neuronas o las regiones funcionales. A veces, viene provocada por la propia actividad cerebral. Un ejemplo de ello es la memoria a largo plazo: el almacenamiento de recuerdos duraderos se basa en la estabilización de los cambios en las conexiones neuronales, un mecanismo que posibilita que aprendamos durante toda nuestra vida. Estos cambios pueden deberse a variaciones en la fuerza de transmisión del impulso nervioso o a reordenaciones estructurales en las conexiones de las neuronas (las sinapsis se activan y desactivan). En otros casos, la plasticidad depende de modificaciones en los canales iónicos, unas proteínas implicadas en el disparo del impulso nervioso. Además, la plasticidad también se manifiesta a escalas mayores en el cerebro. En casos de lesiones cerebrales, las funciones afectadas pueden relocalizarse parcialmente en otras áreas. De este modo, se da una reorganización funcional de la corteza cerebral.

En esta muestra se observa cómo crece, en tan solo dos semanas, la rama dendrítica de una neurona situada en la corteza visual de un adulto.

Cuando se introducen estos canales iónicos regulables en las neuronas de un ratón, un implante de fibra óptica en el cerebro del animal permite activarlos o desactivarlos usando luces de distinta longitud de onda o color: la luz azul activa la canalrodopsina y la amarilla, la halorodopsina.

Así, cuando la canalrodopsina se activa con luz azul, la neurona produce un potencial de acción y transmite el impulso; por el contrario, cuando se activa la halorodopsina con luz amarilla, se bloquea la transmisión de la corriente nerviosa. En otras palabras, la optogenética posibilita la creación de implantes cerebrales que pueden utilizarse para abrir o cerrar circuitos neuronales según se desee, y así activar o desactivar determinadas funciones.

Tecnologías que interactúan con nuestra mente

Junto a los progresos experimentados en la biología molecular, otro campo que ofrece constantes avances y que augura un buen futuro es el de la interacción cerebro-máquina. Dado que el objetivo de mejorar las capacidades cerebrales pasa por el uso de dispositivos físicos, se requiere disponer del hardware y el software adecuados. Pero este hardware y este software exceden los conceptos que normalmente entendemos de estos términos: cuando se trata de hardware, no hablamos solo de electrónica, sino del propio sustrato biológico del cerebro. Y en cuanto al software, no hablamos únicamente de programas informáticos, sino también del código empleado por las neuronas. Ambas caras de la moneda, la biológica y la electrónica, tienen que entenderse para hablar un lenguaje común, y aquí es donde el diseño de sistemas adecuados de interacción cerebro-máquina juega un papel fundamental.

El estudio de los circuitos neuronales y sus patrones de actividad, y el progreso de la tecnología aplicada al cerebro han impulsado en los últimos años el desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados para conectar nuestra mente a las máquinas. Los más representativos son las interfaces cerebro-ordenador (BCI por sus siglas en inglés), que tratan de abrir una vía de comunicación entre el cerebro y un dispositivo externo, que puede ser desde una prótesis, hasta un brazo robótico o una computadora.

Esta conexión puede establecerse a través de implantes cerebrales, capaces de leer las señales eléctricas de pequeños grupos de neuronas, o mediante componentes no invasivos, como un casco dotado de electrodos, que recoge la actividad cerebral de manera externa a través de la electroencefalografía (EEG). Una vez registrada, la información se transmite a un dispositivo externo.

Aunque llevan investigándose desde la década de 1970, las BCI han comenzado a dar sus primeros frutos a principios de este siglo. Especialmente en su campo de aplicación más destacado, el de las neuroprótesis enfocadas a restaurar los sentidos y el movimiento. En estos casos, el objetivo es que el paciente sea capaz de controlar miembros artificiales mediante la actividad cerebral. A día de hoy, ya se han producido importantes avances en este campo.

Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

En 2002, el ingeniero y tecnólogo británico Kevin Warwick se implantó en el antebrazo un chip con una matriz de cien electrodos que registraban la actividad eléctrica de sus neuronas. La información era transferida a un ordenador, que transformaba los datos recogidos en órdenes de movimiento que, enviadas a un brazo robótico al otro lado del Atlántico, permitían que este imitara los movimientos de Warwick. El perfeccionamiento de esta tecnología ha permitido un control cada vez más fino. Así, en febrero de 2016, investigadores de la Universidad de Pittsburgh lograron que un paciente tetrapléjico ejecutara siete tipos de movimientos distintos con un brazo prostético gracias a un implante en la corteza motora de su cerebro. Los electrodos recogían las órdenes de movimiento generadas en el cerebro del paciente, que se transmitían al mecanismo del brazo para ejecutar movimientos de traslación, orientación y agarre.

Una cuestión importante en estos casos es que la comunicación entre cerebro y prótesis circule en ambos sentidos de modo que el cerebro no solo sea capaz de enviar órdenes al miembro, sino que este a su vez le devuelva información, como la sensación de tacto. También en este aspecto los científicos están abriendo el camino: en octubre de 2016, el equipo que dirige el neurocientífico e ingeniero biomédico Robert Gaunt en la Universidad de Pittsburgh consiguió que un paciente tetrapléjico sintiera el tacto a través de un brazo cibernético gracias a unos electrodos implantados en su corteza somatosensorial y conectados a los dedos del miembro artificial. Al tocar uno de los dedos, los sensores transmitían el tacto como una señal eléctrica a la zona de la corteza encargada de la sensación de tacto en ese dedo, lo que inducía en el cerebro del paciente una sensación de tacto similar a la real.

Más allá del campo de aplicación de las neuroprótesis, la investigación en BCI está desvelando nuevas posibilidades ligadas a la conexión del cerebro a un ordenador externo. En estos casos, el uso de la información cerebral registrada puede ser diverso. En el futuro, y este es uno de los objetivos de la potenciación cerebral, los datos obtenidos podrían traducirse para entender su significado original en la mente del sujeto. Un pensamiento o un recuerdo no son sino actividad neuronal, pero aún no sabemos cómo se traducen. Si llegáramos a conocerlo y a disponer de un software traductor, sería posible leer los pensamientos de una persona a través de su actividad cerebral, e incluso efectuar la traducción inversa para implantar esos mismos pensamientos en el cerebro de otro individuo. Del mismo modo, podríamos traducir un curso completo de idiomas o de un instrumento musical a lenguaje neuronal para transferirlo desde un ordenador a un implante colocado en nuestro cerebro. Basándose en la esperanza de alcanzar estos conocimientos, el tecnólogo y futurista Ray Kurzweil predice que a lo largo de este siglo podremos enviarnos correos electrónicos o fotografías directamente de cerebro a cerebro, y que guardaremos copias de seguridad de nuestros pensamientos o nuestra memoria.

Aunque la predicción de Kurzweil aún se antoja lejana, el campo de las BCI se está prodigando en avances que apuntan hacia ese futuro. Los científicos han logrado la comunicación cerebro-cerebro entre ratas, de humanos con roedores, y también entre humanos. En 2013, el investigador de la Universidad de Washington Rajesh Rao consiguió jugar a un videojuego a distancia, controlando con su mente el dedo de su colega Andrea Stocco, situado en otro laboratorio del campus (fig. 4 de la página 42). Los científicos utilizaron para ello un procedimiento no invasivo, un casco con electrodos que registraba la actividad cerebral de Rao para enviarla por internet a un gorro en la cabeza de Stocco que llevaba incorporado un aparato de estimulación magnética transcraneal (EMT) para transmitir las órdenes de movimiento.

El experimento de Rao y Stocco fue la primera conexión directa entre dos cerebros humanos con técnicas no invasivas. El camino está abierto hacia la transmisión y recepción de pensamientos que augura Kurzweil y, aunque hoy no es posible pensar pensamientos implantados, no cabe duda de que los avances en la interacción cerebro-máquina están conquistando los hitos fundamentales en el recorrido hacia un futuro de inmensas aplicaciones de la potenciación cerebral.

UN CAMINO LLENO DE LUZ

Todos estos avances y conocimientos que se están sucediendo en los campos de la neurociencia, la biología y la tecnología son como chispazos que van iluminando el camino hacia la conquista del cerebro. Como en la transmisión del impulso nervioso, la senda es intrincada y compleja, y a menudo azarosa, pero cada hallazgo abre las puertas a nuevas conexiones capaces de iluminar las áreas que aún desconocemos.

Los neurocientíficos son conscientes de las grandes metas que implica descifrar los secretos del cerebro, pero también de que nunca en la historia habían contado con herramientas tan poderosas, capaces de brindarles información a escalas antes inimaginables. El progreso de la tecnología ha traído consigo un halo de optimismo a la investigación científica, al multiplicar sus posibilidades para escrutar, modelar y analizar la actividad cerebral; pero también ha impulsado el desarrollo de implantes cerebrales capaces de abrir nuevas vías de exploración y comunicación con nuestra mente.

Este escenario lleva a pensar que dentro de unos años quizá seamos capaces de entender cómo funciona nuestro órgano más distintivo, traducir el código neuronal y diseñar, entonces, dispositivos e instrucciones precisos para manipular y potenciar nuestro cerebro.