9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

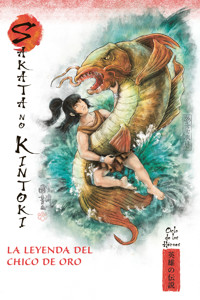

Kintarō crece robusto y feliz en el bosque. Es un niño que vive en una plenitud salvaje que ha alentado en él una prodigiosa fuerza física. En un incidente violento en el que se ve envuelto siendo ya un adolescente demostrará su valentía y su coraje. Y su hazaña acabará conociéndose más allá de ese mundo aislado y silvestre. Chiyo, su abuela, no oculta su recelo ante la creciente curiosidad de su nieto por lo que existe fuera del bosque. No quiere que se mezcle con extraños. Pero Kintarō es obstinado y su determinación por conocer el mundo de los hombres acabará desvelando terribles secretos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Personajes principales

Capítulo 1

La fugitiva del monte Ashigara

Capítulo 2

Sueños y serpientes

Capítulo 3

El muchacho del bosque

Capítulo 4

Los cuatro guerreros

Capítulo 5

Criaturas del bosque

Galería de escenas

Historia y cultura de Japón

Notas

© Juan Antonio Almendros por «La leyenda del chico de oro»

© Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón

© Tenllado Studio por las ilustraciones

Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez

Asesoría histórica: Gonzalo San Emeterio Cabañes y Xavier De Ramon i Blesa

Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos

Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio

Diseño de interior: Luz de la Mora

Realización: Editec Ediciones

Fotografía de interior: Wikimedia Commons: 102; Rijksmuseum/Wikimedia Commons: 107; Katsushika Shichiban tsuzuki/Wikimedia Commons: 109; Wikimedia Commons: 111; Table and Writing Set/Metmuseum: 112; Wikimedia Commons: 1115

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025

REF.: OBDO596

ISBN: 978-84-1098-490-5

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PERSONAJES PRINCIPALES

KINTARŌ — muchacho criado por la anciana Chiyo tras la muerte de sus padres, Yaegiri y Sakata no Kurando, a quienes no conoció. Vive casi en soledad en las profundidades de un bosque del monte Ashigara. Es un joven valiente y noble, dotado de una fuerza física inusual para su edad.

CHIYO — anciana que vive en una humilde choza en un bosque del monte Ashigara. Se hace cargo de la crianza de Kintarō cuando la madre de este fallece. Es gran conocedora de las plantas y hierbas que crecen en la zona y fue nodriza y aya de los hijos del jefe de un clan antes de ser abandonada en la montaña por su vejez. Enseña a Kintarō los secretos de la naturaleza.

YAEGIRI — joven madre de Kintarō, rescatada por Chiyo en el bosque, al que llega huyendo de los asesinos de su marido, Sakata no Kurando.

MINAMOTO NO YORIMITSU — guerrero del más alto rango. Fue amigo y compañero de armas del padre de Kintarō. A sus órdenes sirven tres excepcionales guerreros.

WATANABE NO TSUNA — bravo guerrero y lugarteniente principal de Yorimitsu, lo acompaña en su búsqueda del hijo de Kurando.

USUI SADAMITSU Y URABE NO SUETAKE — guerreros excepcionalmente hábiles con la lanza y el arco respectivamente, algo más jóvenes que Yorimitsu y Tsuna, a quienes respetan y obedecen y a quienes asisten también en la búsqueda del hijo de Kurando.

LA FUGITIVA DEL MONTE ASHIGARA

primera hora de la tarde la temperatura era agradable bajo los arces, pero a la joven Yaegiri, embarazada de casi ocho meses, le parecía que el ambiente estaba más sofocante que de costumbre.

—Kohana, dame el abanico.

—Lo he olvidado, señora —respondió Kohana, ruborizándose—. Iré a por él ahora mismo.

Mientras la sirvienta se alejaba, apresurando sus cortos pasos por el sendero de grava fina, Yaegiri intentó encontrar una postura más cómoda sobre la esterilla y ahuecó el escote de sus kimonos de cáñamo. Arregló después la posición de los bajos de las prendas, que se arremolinaban a su alrededor como una charca celeste llena de lotos blancos.

Le gustaba sentarse en aquella loma verde y umbría desde donde podía ver su modesta casa y los extensos campos de arroz.Arbustos redondeados, coníferas achaparradas y un tapiz de herbáceas y musgos amenizaban el lugar.

Yaegiri suspiró y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Todavía era capaz de revivir las emociones del primer día, hacía ya dos años, que pasó en aquella tranquila casa rodeada de pequeñas aldeas de la provincia de Sagami, a los pies del monte Ashigara, cuando entró en ella como esposa del reputado líder guerrero Sakata no Kurando. Recordaba con gratitud la acogedora bienvenida de su suegra, con la que todavía convivía, y la atenta deferencia con que la había tratado su suegro hasta el mismo momento de su muerte.

De su esposo, algo mayor que ella, había temido al principio que fuera un hombre adusto, pero pronto había descubierto con alegría que lo que parecía severa rigidez solo era una máscara para ocultar un amor más encendido de lo que un guerrero podía dejar traslucir en público. También había quedado atrás el desasosiego que le producía al principio la intimidad con un hombre grande y extraordinariamente fuerte, convertido en leyenda viva por sus hazañas en combate. Tan formidable era el poder de sus músculos, y tan característico el tono rojizo de su piel que muchos daban por cierto lo que se contaba de él: que su verdadero padre era un dragón rojo. Pero Kurando sabía cuándo aplicar esa fuerza y cuándo ser delicado. Era un buen hombre y sería un buen padre para el niño que pronto llegaría al mundo.

A veces atravesaban el cielo azul nubes altas, esbeltas y solitarias como grullas rezagadas, y al proyectar sus sombras cambiaban los encantos del paisaje y sus secretos. Yaegiri jugaba entonces, como había aprendido a hacer de niña, a fijar la vista en un punto, esperar a que el sol volviera a brillar y cerrar con fuerza los ojos para observar la efímera imagen impresa en su mente. «¿Qué estará haciendo Kohana?», pensó en uno de esos cambios de luces, mientras veía diluirse en sus párpados las tintas anaranjadas y violáceas del paisaje. La muchacha estaba tardando, y Yaegiri seguía acalorada.

Abrió los ojos. Había cruzado las manos sobre la voluminosa barriga y notó como se movía la criatura. Sin que pudiera evitarlo, una nube oscura cruzó por su mente. Aunque hacía lo posible por no pensar en ello, temía que su esposo tuviera que marcharse antes de nacer el niño. Una enemistad entre grupos de guerreros1 locales debida a la rivalidad entre sus líderes, estaba a punto de desencadenar otro enfrentamiento. Sabía que Kurando, en su afán de evitarle zozobras, mentía cuando le quitaba importancia a la tensión creciente entre él y Yoshiaki, quien aspiraba a imponerse en la zona, pero no le pasaba inadvertido que Kurando había redoblado las horas que dedicaba al entrenamiento con la espada.

Ante la inminencia de un enfrentamiento, Kurando no había dudado en pedir ayuda a su antiguo compañero de armas Minamoto no Yorimitsu,2 gobernador de la provincia vecina de Izu y comandante de la guardia imperial. Aunque hacía algún tiempo que ya no luchaban juntos, les unía una fuerte amistad, así como antiguos acuerdos familiares para socorrerse en caso de necesidad. Yaegiri sabía que Kurando confiaba en que la fama de gran guerrero de Yorimitsu desanimara a sus enemigos, pues de todos eran conocidas sus hazañas pasadas, de cuando había sometido a los salvajes clanes del norte que se oponían a la autoridad del emperador y se había enfrentado incluso contra temibles yōkai. Más aún teniendo en cuenta que Yorimitsu contaba con la ayuda inestimable de sus lugartenientes Urabe no Suetake, Usui Sadamitsu y Watanabe no Tsuna.

Yaegiri respiró hondo. No quería pensar, porque sentía que no debía pensar. Todo lo que tenía que hacer era traer a su hijo al mundo, dejando a un lado fantasías y opiniones, sorteando las trampas del miedo y el deseo. No importaba qué mundo era ese, ni quién hacía de él un lugar amable o un infierno. La certeza del deber se abrió paso con la insuperable fuerza del cansancio físico y limpió su mente de presagios.

En ese momento, una libélula azulada se detuvo en el aire frente a ella, a la altura de su rostro. Parecía mirarla con curiosidad o querer decirle algo. Yaegiri se sintió reconfortada. Por un instante la invadió una profunda paz, como si aquel hermoso insecto hubiera llegado hasta ella para decirle «Descansa, todo irá bien». Pero aquel atisbo de ventura duró menos que un suspiro. La libélula dejó de aletear y cayó a plomo en el borde del kimono, donde quedó posada y muerta.

Yaegiri experimentó un escalofrío y se inclinó ligeramente hacia el cuerpo inerte del insecto para tomarlo con dos dedos, pero se detuvo antes de hacerlo. De la casa llegaba un rumor extraño. Era tenue y no alcanzaba a identificarlo, pero no era usual. Afinó el oído mirando hacia el edificio, que parecía seguir sumido en la calma propia de esas horas de la tarde. Entonces escuchó gritos.

La joven sintió un segundo escalofrío, pero no se movió. Rápidamente, aquellos gritos deshilvanados se transformaron en un fragor de voces, caballos y metales, y Yaegiri creyó ver gente corriendo, siluetas entre las cuales le pareció distinguir a su suegra y a Kohana. Se levantó de la esterilla e, instintivamente, se ocultó en un lugar más oscuro, entre los troncos de los arces. Desde allí seguía viendo la casa y los alrededores. El corazón se le aceleró, sintió la boca seca y una especie de dolor frío en los huesos de las piernas. Al poco tuvo que ahogar un grito al ver que su esposo se hallaba frente a la casa sin más protección que su espada y que lo seguían dos guerreros bien armados, con yelmos y corazas. El más pequeño de ellos sacó su espada, y el otro, más alto y fuerte, avanzó hacia Kurando blandiendo un imponente kanabō, una porra de hierro llena de tachuelas. Aunque el primero era rápido y llevaba la iniciativa, fue incapaz de mantener el equilibrio al defenderse del poderoso contraataque del guerrero, y este aprovechó la ventaja para, de un solo espadazo, cortarle la armadura a su oponente como si fuese de barro, dejándolo tumbado y malherido.

Casi simultáneamente, el primer embate de la porra impactó contra uno de los gruesos árboles que circundaban la casa haciendo saltar astillas junto a la cabeza de Kurando. Instintivamente, Yaegiri cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos alcanzó a ver como su esposo aprovechaba la preparación del segundo golpe de su adversario para hacerlo caer con una patada baja y rematarlo en el suelo. Yaegiri temblaba, y le dio un vuelco el corazón cuando vio llegar a más guerreros armados con lanzas. Kurando, cercado por ocho enemigos, logró mantenerlos a raya hasta que pudo eliminar a dos de ellos y arrebatarle la lanza a otro con la mano izquierda. Blandiendo las dos armas logró agrupar a los restantes, les tiró la lanza y dejó a dos clavados en la fachada como peces en un espetón.

Iba a atacar a los que quedaban en pie cuando hizo un movimiento extraño, arqueando la espalda. Yaegiri sintió que se le cerraba la garganta. Aún no sabía qué estaba pasando, pero vio que Kurando se tambaleaba y caía de rodillas sin soltar la espada. Entonces, distinguió a dos hombres armados con arcos. Sin duda acababan de disparar a su esposo. Uno de ellos, volvió a tensar el arco y disparó una nueva flecha, que se hundió en el pecho de Kurando. En ese momento otro guerrero apareció detrás de él.

Desde su escondite, Yaegiri presenció con horror como se acercaba a Kurando, desenfundaba su acero y se lo hundía entre el cuello y el hombro. Después hizo rodar el cadáver con el pie hasta dejarlo con la cabeza enterrada en la mullida hierba.

Yaegiri apenas podía respirar. Se dejó caer en el suelo y se ocultó bajo unos arbustos, donde la sombra era más tupida. Allí estaba, tapándose la boca con ambas manos para silenciar cómo le castañeteaban los dientes cuando oyó gritar al guerrero: «¡La mujer! ¿Dónde está la esposa?». Y desde su escondrijo, que ya no le permitía ver la casa, escuchó los crujidos y percibió el olor de la madera al arder. Llegaron hasta ella el ruido de pisadas de guerreros que corrían por la loma y, más tarde, cascos de caballos alejándose. Al fin quedó solo el fragor del fuego, pero la joven tardó en salir de donde estaba. Cuando tuvo el valor de asomarse, ponerse en pie y mirar, toda la casa ardía como una gigantesca hoguera y el calor era insoportable incluso a aquella distancia.

Yaegiri no pensó. Echó a andar entre los arces en dirección contraria a la casa, enfiló un camino y se alejó lo más aprisa que pudo. Ni siquiera podía llorar.

Su primera intención fue dirigirse a la aldea más cercana, al otro lado de unos campos de arroz, pero desechó la idea, pues no podía arriesgarse a que la vieran y alguien pudiera dar aviso a los enemigos de su marido. Por ahora lo más prudente era permanecer sola.

El sonido de unos relinchos la empujó a tomar una decisión precipitada. No podía quedarse ahí, a campo abierto, y exponerse a la furia vengativa de los guerreros. Alzó la cabeza y contempló el monte Ashigara, elevándose frente a ella imponente y misterioso, y decidió apartarse de las zonas pobladas y buscar un refugio entre el boscaje de las laderas del monte. No se alejaría demasiado, se dijo. Solo lo justo para esconderse de los hombres de Yoshiaki que, probablemente, aún rondaban por la zona.

Recogiéndose el kimono para no tropezar, cruzó unos campos de mandarinos y se adentró en el bosque que tapizaba la falda de la montaña. Pero aún se sentía expuesta, de modo que siguió avanzando, internándose más y más en la espesura. Sus andares eran bamboleantes e inseguros, a causa de su avanzada gestación, pero eso no parecía ser un impedimento para seguir. En un primer momento, el instinto la había hecho huir de su propia muerte; ahora huía del momento en que todo su mundo se había derrumbado. De ese instante fatídico, grabado a fuego en su corazón y en sus ojos.

Cuando los colores del ocaso se disolvieron y empezó a oscurecer, Yaegiri se dio cuenta de que se había perdido. El bosque se había cerrado a su alrededor y, si echaba la mirada hacia atrás, ni tan siquiera era capaz de decir por dónde había venido. Aun así, trató de deshacer sus pasos una y otra vez, a medida que la noche se cernía sobre ella. Mas a cada intento, crecía su desorientación y tenía la sensación de estar yendo en la dirección contraria a la deseada. Ya estaba por perder la esperanza cuando creyó ver no muy lejos, enclavada en una suave ladera, una humilde choza. Apuró el paso, pensando que sin duda se trataba de la morada de una familia de leñadores, a los cuales podría pedirles que la acogieran por una noche. Al llegar, sin embargo, se dio cuenta de que lo que ella había juzgado una casa, no eran más que unas tristes ruinas.

Se desanimó. ¿Y ahora qué iba a hacer? Había oscurecido por completo y el bosque se había poblado de sonidos extraños, inquietantes, que sugestionaban su imaginación y trataban de convencerla de que entre la floresta habitaban monstruos aún más terribles que los que habían acabado con la vida de su esposo. Pero enseguida se reprochó abandonarse a tales fantasías. Tenía que calmarse y encontrar una solución.

La joven se acomodó como pudo en una esquina que conservaba parte de la techumbre y allí, apoyada contra los restos de una pared de tejido vegetal, vio como una noche sin luna se apoderaba de todo. Entonces, su espanto encontró al fin una salida. Primero fue un largo estremecimiento seco y sin voz. Después un torrente de lágrimas y quejidos que la dejó vencida sobre sí misma y sin aliento.

No supo cuánto tiempo permaneció sumida en aquel trance doloroso, presa del más absoluto desconsuelo. El instinto de supervivencia y el empeño de escapar, sin duda alimentado por el hecho de querer proteger a su bebé no nato a toda costa, se habían esfumado y solo quedaba la angustia. Nunca se había sentido tan sola, tan desesperada.

Cuando despuntó el alba se puso en pie y trató de dar con un camino, una senda que la condujera a algún lado. Encontró un pequeño regato donde pudo beber agua, pero siguió tan perdida como la noche anterior.

Avanzando a través de densos bosques de pinos, cipreses chaparros y robles —a tramos tan cargados de maleza que sus ropas se desgarraban en ramas y espinas, dejando un rastro de hilos y trozos de trapo celeste y blanco—, Yaegiri perdió los palillos con que sujetaba el moño, soportó tanto la hinchazón de sus pies como la rotura de sus sandalias y resistió el hambre sin hacer más descansos que los obligados por la fatiga. Tenía que salir del bosque, encontrar una aldea o, por lo menos, alguien que pudiera ayudarla.

Durante la noche, en un momento en que el llanto había amainado cediendo el paso al discernimiento, había resuelto volver a su aldea en Suruga, su provincia natal, donde todavía le quedaba un tío, el único pariente cercano que podría hacerse cargo de ella. El camino era largo, pero si lograba alcanzar la ruta principal más transitada quizás pudiera hallar quien la llevara.

De repente se detuvo en seco. Frente a ella, como surgido de la nada, había un macizo de frutas silvestres en sazón. Yaegiri se abalanzó sobre el arbusto y comió con ansia, arrancando las bayas moradas a dos manos y llenándose la boca. Cuando terminó, tenía los dientes y la barbilla teñidos de rojo y regueros purpúreos que habían resbalado por su cuello coloreaban el pecho de los dos kimonos.

Había calmado el hambre, pero se sentía muy cansada. Aun así, continuó la marcha y al poco encontró una estrecha senda que facilitaba el tránsito entre los pinos y cipreses. Poco después comenzó a lloviznar, y el cielo encapotado aceleró la llegada de la penumbra. Aún quedaba algo de tiempo para el anochecer, pero la joven estaba exhausta. Empezó a tener escalofríos que la hacían temblar y decidió buscar un lugar donde descansar.

Pasó aquella segunda noche al raso, acurrucada entre las raíces de un viejo roble, con la ropa húmeda y mal cubierta con pequeñas ramas y hojas, pero la fiebre y el agotamiento hicieron que se durmiera casi de inmediato.

Cuando Yaegiri despertó, ya de mañana, estaba empapada y tan débil que tuvo dificultades para desentumecerse y se mareó al ponerse en pie. Había tenido un sueño extraño del que solo recordaba unas manos decrépitas de largas uñas, unas greñas blancas que caían sobre su rostro y una boca enorme, tan negra como el fondo de una cueva.