9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

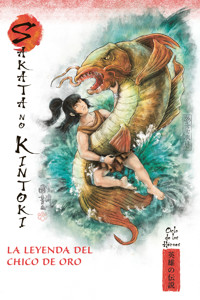

Belleza y sensibilidad se funden en la princesa Hase. Dueña de una educación exquisita, es una consumada intérprete de koto y una poetisa de talento. Sin embargo, tales cualidades suscitan el rechazo de Terute, su cruel y ambiciosa madrastra. Frente a esa hostilidad, Hase busca una vía de salvación: el budismo. Encuentra refugio en un santuario alejado de las intrigas de la corte y allí emprenderá un viaje de autodescubrimiento que confirmará los extraordinarios poderes que siempre han latido en ella y que la llevarán a tomar decisiones trascendentales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 161

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Personajes principales

Capítulo 1

La intérprete de Koto

Capítulo 2

Intrigas palaciegas

Capítulo 3

La nueva vida de Hase

Capítulo 4

La hij a de Kannon

Galería de escenas

Historia y cultura de Japón

Notas

© Ignacio González por «La creación del mandala mágico»

© Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón

© Marina Moix por las ilustraciones

Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez

Asesoría histórica: Gonzalo San Emeterio Cabañes y Xavier De Ramon i Blesa

Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos

Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio Diseño de interior: Luz de la Mora

Realización: Editec Ediciones

Fotografía de interior: Gran Buda-Templo de Tōdaiji/Wikimedia Commons: 104; Templo de Hōryūji/Wikimedia Commons: 110; Portrait of Saichō (National Treasure of Japan)/

Wikimedia Commons: 112 i.; Kūkai, Shingon Hassozō)/Wikimedia Commons: 112 d.; Sakei Mandalas /Wikimedia Commons: 115.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025

REF.: OBDO601

ISBN: 978-84-1098-495-0

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PERSONAJES PRINCIPALES

HASE-HIME — joven de familia nobiliaria, el clan Fujiwara, dotada de poderes excepcionales. También destaca por su bondad y habilidades musicales. Mantiene una difícil relación con Terute-hime, segunda esposa de su padre, Fujiwara no Toyonari.

FUJIWARA NO TOYONARI — padre de Hase. Miembro del clan Fujiwara y persona con influencia y fortuna. Contrae segundas nupcias con la bella Terute, quien le dará un hijo varón.

TERUTE-HIME — segunda esposa de Toyonari y, por ello, madrastra de Hase. Es una mujer de carácter soberbio y muy ambiciosa.

FUJIWARA NO NAKAMARO — hermano de Toyonari y tío de Hase. Ambicioso y con experiencia militar, es consejero imperial y hombre fuerte de la corte, aunque mantiene tensas relaciones con la emperatriz madre.

HITOMARO — oficial de la guardia imperial, muy celoso de su sentido del deber y de su honor. Está enamorado de Hase, aunque esta no le corresponde.

KŌKEN — emperatriz madre de la casa imperial. Ayudada por el monje Dōkyō, es la persona que ejerce de facto el poder ante la debilidad del emperador Junnin.

LA INTÉRPRETE DE KOTO

nvuelta en una gruesa manta que defendía su cuerpo del frío otoñal, la pequeña Kiyoko viajaba sobre las andas que su padre portaba a la espalda. Ante su vista aparecía el paisaje avasallador de las montañas, con gruesos lienzos de plata coronando las cimas y ejércitos de oscuros abetos alineados en sus laderas; una visión que despertaba la imaginación de la chiquilla.

Junto a padre e hija caminaba la madre; joven aún, como su esposo, pero de rostro devorado por muchas intemperies y con un cuerpo de apariencia escuálida, aunque resistente al trabajo y las caminatas. El matrimonio marchaba en silencio porque los asustaba el motivo de su peregrinaje; algo extraño le ocurría a su hija: las cosas parecían tomar vida en su derredor cuando menos se esperaba y temían que fuera eso señal de un mal presagio. Para salir de la incertidumbre que los angustiaba confiaban en las ya prevenidas monjas del monasterio de Taimadera, en las montañas que separan las provincias de Yamato y Kawachi.

El tono lóbrego de las nubes no solo anunciaba la cercanía del anochecer, sino también el pronto estallido de una tormenta. Por suerte, desde el anterior recodo de la trocha ya se distinguían los volúmenes angulosos del santuario, cubiertos por techumbres de vertientes pronunciadas, que se recortaban sobre las últimas luces del día como lomos de dragones.

Dos jóvenes monjas esperaban a los recién llegados en la puerta del santuario.

—Bienvenidos a la casa de la paz.

Al escuchar sus voces, Kiyoko asomó de nuevo desde la profundidad de su abrigo. Las dos monjas le parecieron simpáticas y se preguntó a sí misma si siempre sonreirían de aquel modo tan encantador. Fue como si la propia interrogación causara un efecto lenitivo sobre su nerviosismo, porque sintió una bocanada de tranquilidad inundándole el cuerpo, y el corazón, que hacía un momento latía apresurado, volvió a su cadencia habitual.

Las monjas saludaron con las manos juntas frente al rostro y una inclinación de la cabeza, gesto al que correspondió la pareja de campesinos. Acto seguido condujeron a la familia hasta uno de los edificios auxiliares del santuario, donde esta tenía asignada una choza, apenas un cubículo cerrado por cuatro paredes de madera; en uno de sus rincones, dos velas alumbraban una pequeña imagen de Buda. Les alegró ver que disponían del lujo de un tatami para dormir, porque en la aldea debían hacerlo sobre el duro suelo de su choza. Por otra parte, aunque en el monasterio no se comía después del mediodía, habían tenido la deferencia de prepararles tres cuencos de mijo, que también los esperaban en la habitación, junto con una cántara de agua con limón.

Sin embargo, Kiyoko no tuvo tiempo de probar la cena. Nada más terminar de instalarse, la puerta de la choza se abrió para dejar paso a una monja ya entrada en años. Pese a la delgadez que procura una vida frugal, era de natural más robusta que sus dos jóvenes compañeras, así como más alta y recia de facciones. Sin embargo, la expresión de su rostro emulaba en sosiego y paz a la de sus hermanas.

—La niña debe venir conmigo —anunció a los padres—. Chūjō-hime está esperándola.

¡Chūjō-hime!, repitió sin voz la pareja, mientras se tomaban de las manos. ¡Tanto habían oído hablar de la superiora del monasterio de Taimadera! La autora de prodigios que se contaban por millares, solo superados en grandeza por la bondad que los impelía. No obstante, les impresionaba que su hija se encontrase a solas con la portentosa mujer, de la que tantas maravillas y portentos se contaban. ¿No podían acompañarla en aquel trance tan comprometido para la pequeña?

—Chūjō-hime lo ha dispuesto así. No temáis por vuestra hija, estará bien.

De la mano de la monja, Kiyoko atravesó pasadizos y habitaciones que le parecieron idénticos hasta llegar a la gran sala de oración, un espacio rectangular de considerable longitud, sostenido por columnas de madera que a su vez se anclaban, a ras de suelo, en gruesos sillares de piedra. Al fondo de la sala, una figura de Buda parecía arder entre un bosque de velas; sin embargo, la estancia era tan grande que la luz de aquellas docenas de cirios no alcanzaba el techo ni el lugar donde la monja dejó a la niña, sentada en el suelo de madera, con la instrucción de permanecer quieta y en silencio.

—Y recuerda: no tengas miedo —le dijo a modo de despedida, antes de ausentarse.

Kiyoko permaneció quieta en la penumbra, pero también atenta, admirando desde lejos la imagen de Buda. La talla en madera representaba al Iluminado sentado con las piernas cruzadas, cubierto por una túnica y enjoyada su frente, su diestra levantada en señal de bienvenida y su siniestra descansando sobre el muslo con la palma abierta recibiendo en ella el sufrimiento de la gente. Eso había oído decir la niña a algunas personas mayores, pero no alcanzaba a comprender su pleno sentido, aunque sabía que ella también tenía visiones extrañas que a veces le anunciaban hechos futuros más tarde cumplidos. Kiyoko tenía miedo a esos raros instantes, porque le transmitían sensaciones desagradables y conocimientos lastimosos que hubiera preferido ignorar, del mismo modo que la molestaban los murmullos y las miradas desconfiadas de sus vecinos, quienes temían tanto o más que ella esos trances inesperados que a menudo la aquejaban.

De repente le pareció que las luminarias del altar tomaban vida propia, a modo de una bandada de gorriones que se reuniese, plegándose en espiral, y finalmente destrenzara su formación sobre la oscuridad circundante, en una y otra dirección. Pasados esos instantes, los regueros de luz acudieron los unos en busca de los otros, ya sosegados, hasta formar una plataforma candente que flotaba a unos cuantos palmos del suelo. Y así permaneció aquel fulgor durante breve lapso, hasta que descendió sobre ella una gran luz, mucho más clara que el resplandor de los cirios, tan diáfana que parecía emanada de la blancura sin tacha de las nieves que cubren los picos.

El nuevo resplandor cegó por un momento a Kiyoko, pero pronto se convirtió en una luminiscencia cálida y amable, de donde surgió una figura femenina ataviada con hábitos monacales y que levitaba en posición de loto. La niña no se sobresaltó, tal vez porque pudo distinguir en los finos rasgos de aquella mujer la misma expresión de dulzura que antes había observado en las monjas.

—Kiyoko, bienvenida a la casa de la paz. Yo soy Chūjō-hime.

Con la mirada fija, la boca abierta y la cabeza echada hacia atrás, diríase que Kiyoko experimentaba una sensación semejante al éxtasis.

—Sé quién eres desde el mismo día de tu nacimiento —prosiguió Chūjō-hime, sin esperar respuesta—, y también que has vivido momentos confusos y desagradables. ¿Pasaste mucho miedo?

Kiyoko respondió con un ligero movimiento de cabeza, afirmando.

—A partir de hoy olvidarás todos tus temores —contestó la mujer—. La vida está llena de sorpresas. Hay muchas cosas que desconocemos, pero no por ello debemos tenerles miedo. Es tiempo de que empieces a entender lo que te ocurre, y por qué estás en este monasterio. No estás sola. A otras también nos ocurrió antes de ti…

La niña reparó entonces en la vistosa policromía de un bordado en el que se representaban distintas escenas, de sentido indescifrable para ella. La pieza estaba sujeta a un panel de madera, extendida verticalmente. Jamás había visto Kiyoko una tela historiada como esa.

—¿Te gusta? —preguntó Chūjō-hime—. Es un mandala. Una representación de los distintos mundos que componen el universo. En sus dibujos están representadas las grandes verdades de la existencia, y también los caminos que han de seguirse para alcanzar la paz y la iluminación. Además, tiene poderes mágicos, puesto que es capaz de canalizar las distintas energías cósmicas. Pero aún no puedes entender su significado. En su momento lo harás, estoy segura de ello. Y ahora ven conmigo, siéntate en mi regazo.

Chūjō-hime abandonó su trono ingrávido para acomodarse en el piso de madera, en la postura del loto, y atrajo hacia sí a la niña, con dulzura maternal. De repente, todas las luces se apagaron, pero del cuerpo de la sacerdotisa emanaba una claridad tenue y hospitalaria con la que Kiyoko se sintió confortada.

—Todo empezó hace muchos años, un radiante día de primavera, cuando un poderoso señor acudió con su esposa al santuario de Kannon, la diosa de la misericordia, para pedir un favor que los dioses les habían negado hasta entonces: ser padres…

L e habían contado que Terute-hime tenía la gracia del junco, la elegancia del abeto y la belleza del cerezo en flor, y cuando la vio a la entrada de su casa, Hase no pudo menos que admitirlo, maravillada ante los atractivos de quien estaba destinada a ser su madrastra.

Fujiwara no Toyonari, padre de Hase, descendió junto con su segunda esposa del carruaje que los había conducido desde el palacio imperial de Heijō-kyō1 hasta la mansión familiar; una gran residencia nobiliaria, como correspondía a un miembro del ascendente clan Fujiwara, cuyo fundador había ayudado cien años antes a liberar a la familia imperial de la perniciosa influencia del clan Soga.2 Así pues, no faltaban amplitudes, honores ni lujos en aquella morada, y Toyonari pensaba ponerlo todo a disposición y para gozo de su cónyuge, de quien se había enamorado con apasionamiento desde que la vio por primera vez en una fiesta de la corte.

Terute llegaba con su amplio séquito de doncellas, y por el esplendor de su vestimenta y el cuidado con que estaba maquillada parecía una de las princesas de aquellos cuentos que Hase había escuchado en la niñez de labios de su madre, antes de perderla. Esos pensamientos rondaban a la muchacha cuando se percató de que su padre venía hacia ella con Terute de la mano. Justo entonces reconoció en la vestimenta de Toyonari el lujoso kimono ceremonial de las grandes ocasiones.

—Terute, te presento a Hase-hime, mi única hija —anunció el señor de la casa mientras la aludida inclinaba la cabeza en señal de respeto—. Ella ha sido en estos últimos tiempos mi única alegría, y confío en que desde hoy te quiera y respete como a su madre, y que tú tengas con ella la comprensión, la paciencia y el afecto que toda madre dedica a sus hijos.

—Estoy segura de que esta casa recuperará pronto la felicidad perdida —anticipó Terute, no sin dirigir a su futura hijastra una media sonrisa.

Fue entonces cuando Hase alzó la vista por encima de aquellos labios encarnados, en busca de los carbones intensos de la mirada de Terute, y al verse reflejada en ellos sintió que un escalofrío le ascendía a lo largo de su espalda hasta la nuca. La mujer resplandecía como el más hermoso de los crisantemos, pero en las simas de sus pupilas Hase creyó hallar los indicios de un carácter altivo y destemplado. Sin embargo, se reprochó a sí misma por haber pensado de aquel modo, pues temió ser frívola en su apreciación. Terute era la nueva esposa de su padre, la persona que iba a ocupar el vacío dejado por la muerte de su madre, y Hase temía que aquel mal presentimiento fuese fruto de los celos u otro de esos pensamientos ruines que azotan el corazón y perturban el buen juicio.

Por expresa petición de Terute, cansada del viaje, se la condujo hasta el ala de la mansión donde habrían de instalarse a partir de aquel momento ella y su servidumbre, como permitía la costumbre después de que Toyonari hubiera frecuentado a su esposa durante un tiempo, yaciendo con ella bajo permiso de la emperatriz Kōken. Por esa misma circunstancia, Toyonari había pedido permiso para llevarse a Terute a su residencia, lo cual le fue concedido por el trono.

Hase aprovechó la ocasión para retirarse a sus habitaciones. En ellas podría disfrutar del silencio y la tranquilidad que le permitían concentrarse en sus dos grandes aficiones, la lectura de los textos sagrados del budismo, los sutras —gracias a su conocimiento del idioma chino, fruto de la educación más que esmerada que su padre le había brindado— y el tañido del koto,3 en cuyo ejercicio había alcanzado una habilidad notoria. Y, sobre todo, tendría ocasión de reflexionar de manera sosegada sobre los grandes cambios que presumiblemente traería a su vida la boda de su padre.

Quizás como lenitivo de sus preocupaciones se enfrascó la muchacha en la práctica del koto, pues sabido es que la música relaja el espíritu, y tan enfrascada estaba en ello que al principio no se percató de la presencia de su padre, quien la observaba desde hacía rato, apostado en el umbral de la cámara donde se encontraba. Toyonari había acudido preocupado por la melancolía de aquel canto. Hase se distinguía por tener una voz delicada, aunque melodiosa; pero el tono de la canción que interpretaba había adquirido en esos momentos matices más sombríos, incluso dramáticos, y por ello parecía gravemente apesadumbrada. Esa impresión empujó a Toyonari en pos de su hija, a quien escuchaba con la misma atención que hubiera prestado a las plegarias durante los ritos funerarios.

Más allá del amor filial, Toyonari sentía una admiración superior por su única hija. Hase acababa de cumplir los trece años y tenía una belleza discreta, limpia e inocente. A pesar de su juventud y de su apariencia frágil, la liviandad física de Hase no tenía parangón con la fuerza de su voluntad, la luz de su inteligencia o los dones fantásticos con que parecía haber sido señalada por los dioses. Su propio nacimiento había sido un milagro. Después de muchos años de estéril convivencia, él y su difunta esposa, Michiko, habían acudido al santuario de Hasedera, consagrado a Kannon, la diosa de la compasión; el templo estaba al sur de la capital y contaba con el patrocinio de la casa imperial. Aún hoy podía reproducir con fidelidad las palabras de Michiko ante la imagen de la deidad: «Señora de la misericordia, sé que los dioses siempre han sido benignos con nosotros, pero concédenos una última gracia, la superior de todas, que hasta ahora se nos ha negado: ser padres».

Esa misma noche, Michiko soñó que le ardían las entrañas, como si incubara en su seno una erupción volcánica, y de buena mañana despertó cálida, reparada, feliz… Consciente de que su cuerpo había experimentado un cambio trascendental. Nueve meses después vino al mundo Hase, una niña inquieta y vital, de ingenio tempranamente despierto, alegre en todo momento, cariñosa con sus padres y compasiva con todos los seres. La alegría de su vida.

Cuando Hase terminó la canción que estaba interpretando alzó los ojos y su mirada se cruzó con la de su padre, que seguía de pie en el umbral, observándola. Entonces dejó el koto a un lado y se acercó solícita hasta Toyonari, saludándolo con una inclinación de la cabeza. Sin palabras, él la estrechó contra su pecho, en un gesto que pretendía ser de protección y amor al mismo tiempo.

Como lenitivo de sus preocupaciones se enfrascó la muchacha en la práctica del koto, pues sabido es que la música relaja el espíritu.

—Hija mía, comprenderás que aún no soy viejo y por ello es natural que tome una nueva mujer —dijo Toyonari—. Pero no temas al futuro. Sabes que te quiero y nunca consentiré que las circunstancias te sean adversas.

En silencio, Hase cruzó sus delgados brazos sobre la espalda de Toyonari y se estrechó contra su cuerpo en un cálido abrazo.

H ase observaba atentamente cómo vestían las doncellas a Terute. Ponían tanto esmero en la tarea que parecían estar sirviendo a una divinidad y no a una mujer de carne y hueso. Y, en realidad, no era para menos, tanto por la belleza de la esposa de Toyonari como por el evento al que ambas habían sido convocadas: un recital de koto en el palacio imperial de Heijō-kyō, con presencia del emperador Junnin y la emperatriz Kōken, su prima y madre adoptiva, quien había decidido convertirlo en su heredero.

Desde que se oficializó la relación con Toyonari, Terute gustaba de aparecer en público ataviada con lujosas galas. Y para que compareciera con todos los honores ante la corte, su marido había encargado a las mejores costureras del imperio el más bello karaginu4 que se hubiera estrenado nunca en la corte. Todo el vestido había sido confeccionado con la más fina seda: las prendas interiores, el manto inferior, la falda, las distintas túnicas, la chaqueta, el chal… Tal como ocurría con los cielos crepusculares de la primavera, pinceladas blancas, rojas y azules se combinaban en la caligrafía del traje.

Pese a su natural desinterés por las galanterías, Hase no podía menos que admirar la belleza que cubría a su madrastra, aunque esta parecía descontenta con el vestido que su hijastra llevaba puesto para la ocasión.

—Hase, eres esbelta y linda, creo que otra vestimenta realzaría mejor tus encantos para una cita tan importante como esta. No luces como mereces.

Así habló Terute mientras se dejaba maquillar por una de sus doncellas, que en ese instante le embadurnaba las mejillas con una cera blanca muy espesa, al mismo tiempo que una segunda estiraba la gran cascada de cabellos negros de su ama para darle tersura y brillo.

—Piensa que tu presencia también compromete a tu padre, un hombre tan importante. Solo por ello deberías haber cuidado más tu vestido —añadió.