9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

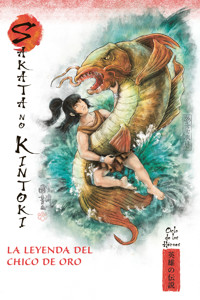

En el reino bajo el mar, la princesa Oto-hime se aburre. Siente curiosidad por lo que sucede más allá, en la superficie, y ese interés crece cuando ve al joven cazador Hoori. Haciendo caso omiso a los ruegos de su padre, el dios del mar Ryūjin, la princesa va al encuentro del muchacho y lo convence de unirse a ella en su dominio submarino. Entre tanto, Hoori, sin sospecharlo, está siendo víctima de una trampa por parte de alguien muy cercano a él. Es feliz bajo las aguas junto a Oto-hime pero sabe que, más pronto que tarde, habrá de retornar a su mundo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Personajes principales

Capítulo 1

El anzuelo de los dioses

Capítulo 2

El palacio del dios del mar

Capítulo 1

Bajo la tormenta

Capítulo 4

Los hijos de Ninigi

Capítulo 5

El cazador y el monstruo

Galería de escenas

Historia y cultura de Japón

Notas

© Ana de Haro por «El reino bajo el mar» © Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón

© Juan Venegas por las ilustraciones de interior; Diego Olmos por la ilustración de cubierta

Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez

Asesoría histórica: Gonzalo San Emeterio Cabañes

Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos

Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio

Diseño de interior: Luz de la Mora

Realización: Editec Ediciones

Fotografía de interior: Katsushika Hokusai/Wikimedia Commons: 104; 663highland/ Wikimedia Commons: 107; Auckland Museum/ Wikimedia Commons: 109; AllyUnion/ Wikimedia Commons: 110; Imperial Palace Kyoto/ Wikimedia Commons: 113; Wikimedia Commons: 115; Google Art Project/ Wikimedia Commons: 117a; Metropolitan Museum of Art/ Wikimedia Commons: 117c, 117b

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: marzo de 2025

REF.: OBDO591

ISBN: 978-84-1098-485-1

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PERSONAJES PRINCIPALES

NINIGI NO MIKOTO — nieto de la diosa Amaterasu, que, tras abandonar su hogar por orden de su abuela, vive en Hyūga, en la Fértil Planicie de Juncos, la tierra que se ha dedicado a pacificar y civilizar. De avanzada edad, siente que su fin se acerca y convoca a sus hijos para entregarles los regalos que les ayudarán a afianzar sus talentos.

HOORI — primogénito de Ninigi. De carácter expansivo y bravucón, querido y admirado por los suyos, tiene un gran talento para la caza, y por eso recibe el arco de manos de su padre. No es consciente de que sus continuas chanzas han provocado un profundo resentimiento en su hermano que tendrá graves consecuencias para ambos.

HODERI — hijo menor de Ninigi. Su gran talento para la pesca hace que su padre le entregue como regalo el anzuelo. Resentido con su hermano mayor, le propondrá un trato para humillarlo y dejarlo en evidencia.

OTO-HIME — la hija del kami del mar. De naturaleza cambiante, puede adoptar forma humana, pero también la de un poderoso dragón marino. Siente una gran curiosidad por el mundo de la superficie, que explora de vez en cuando, en contra de los deseos de su padre.

RYŪJIN — kami de los mares, también llamado el «rey dragón». Al igual que la de su hija, su naturaleza es doble. Puede adoptar forma humana, así como la de un poderoso dragón marino. Es custodio de Manju y Kanju, las gemas del mar, y siente una profunda desconfianza hacia los kami que habitan en la superficie.

SHIOTSUTSU — mensajero de Ryūjin y uno de sus más apreciados consejeros.

EL ANZUELO DE LOS DIOSES

or primera vez en sus largos años de existencia, el dios Ninigi se sentía cansado. No recordaba ya cuántas lunas habían transcurrido desde que abandonara su hogar en la Alta Pradera Celestial y descendiera a Ashihara, la Fértil Planicie de Juncos, pero sabía que eran innumerables. Ninigi no Mikoto, el augusto nieto de la diosa Amaterasu, había descendido por mandato de su abuela a la Gran Tierra de las Ocho Islas y se había asentado en la región de Hyūga, que había convertido en su hogar. Tan pronto como sus ojos se posaron en ella, amó sus frondosos bosques, sus profundas gargantas y sus playas bañadas por un mar rugiente. Desde Hyūga se había hecho señor de toda la isla de Tsukushi y sobre todo había pacificado la parte oriental de la gran isla central, una turbulenta región que era conocida con el nombre de Izumo. Las horas habían transcurrido veloces, fértiles, fecundas. A pesar de haber perdido su inmortalidad, el tiempo no había importado en aquellos días, cuando sus manos habían estado ocupadas con el cultivo de prolíficas cosechas de arroz y de su esfuerzo habían brotado el orden y la armonía para aquella bellísima tierra. Pero ahora era distinto; el tiempo se le agotaba y por primera vez desde entonces, Ninigi se sentía invadido por una incierta impresión de inquietud y desasosiego. Y la causa se hallaba, precisamente, en aquello que más amaba, el futuro de sus hijos.

Refugiado en el silencio de su nurigome,1 la cámara privada en la que transcurrían sus escasas horas de reposo, sus ojos se posaron sobre los tres regalos que la resplandeciente Amaterasu le había entregado cuando le encomendó su tarea. Su apariencia humilde no lograba disimular el extraordinario poder que se desprendía de ellos. El espejo Yata no Kagami permanecía oculto bajo un brocado de seda. La espada sagrada, Kusanagi no Tsurugi, descansaba sobre un sencillo soporte de cedro, junto a un cofre lacado. Ninigi lo abrió, tras acariciar brevemente el puño de la espada, y un suave resplandor iluminó su rostro, procedente del collar sagrado, Yasakani no Magatama. Recordó su agradecimiento al recibirlos, lo honrado que se había sentido al saberse elegido para una tarea ingrata y fascinante a partes iguales. Había aceptado sin dudar, aun a sabiendas de que jamás podría regresar a la Alta Pradera Celestial, consciente de que sus días estarían ligados para siempre a aquellas islas. Nunca se había arrepentido de su decisión.

El sonido de las voces de sus hijos, que esperaban en la antesala, detrás de las puertas correderas, interrumpió sus reflexiones. Cerró el cofre lacado y se dispuso a recibirlos. Ante la visión de su padre, los jóvenes adoptaron una actitud humilde y formal, pero Ninigi los conocía bien: el ademán franco y arrogante de su hijo mayor, Hoori, y la inteligencia de Hoderi, algo menos alto, más delgado y fibroso, que solía recibir las chanzas de su hermano con un gesto de contenida irritación. Los niños que antaño le distraían de sus quehaceres con sus juegos y travesuras habían quedado ya muy atrás, se dijo. Ahora caminaban entre los hombres, como kami terrenales, kunitsukami, llenos de fuerza, destreza y habilidad. Ninigi se sintió orgulloso al contemplarlos ante él con el rostro inclinado, a la espera de sus palabras. Ahora que sentía tan próxima la hora de su descanso, había despertado en él el deseo de ayudarlos y, como su abuela y su padre habían hecho con él, entregarles las herramientas necesarias para afianzar su destino, fuera el que fuera.

—Hijos míos —dijo, con la sombra de una sonrisa danzando en sus ojos—. Cuánto me complace veros juntos bajo mi techo.

—Hemos acudido a tu llamada, otō-sama —respondió Hoderi, siempre solícito, utilizando el término cariñoso con el que ambos se referían a su padre.

—Y yo lo celebro. Os conozco bien y sé lo difícil que es alejaros de vuestros quehaceres. Hoori, tu pasión por la caza despierta la admiración de cuantos te rodean. —Su hijo mayor inclinó el rostro, el pecho henchido de orgullo—. Hoderi, no me ha pasado desapercibido tu talento en el noble arte de la pesca.

La risa de Hoori frenó en seco la sonrisa orgullosa que había empezado a nacer en el rostro de Hoderi.

—Una labor escurridiza y lenta, muy adecuada para ti, hermano. —Posó la mano en su hombro, con una sonrisa jovial. Hoderi frunció el ceño e iba a responder, pero ambos guardaron silencio cuando habló Ninigi.

—La paciencia es tan valiosa como el arrojo, Hoori —lo increpó cariñosamente su padre—. Recuerda que la victoria pertenece a aquel que espera un instante más que su oponente. —Hoori bajó la vista. Ninigi continuó—: Os he pedido que vinierais porque se acerca la hora en que me he de retirar a un descanso bien merecido, tras haber cumplido el arduo cometido que recibí sobre mis espaldas. Pero antes de irme tengo algo que entregaros. Presentes para vosotros, que he escogido para ayudaros a que vuestros talentos florezcan con más fuerza si cabe.

Ninigi se inclinó sobre un elegante cajón de madera que descansaba a sus pies y extrajo un objeto de grandes dimensiones que entregó a su primogénito.

—Para ti, Hoori, mi hijo mayor. Un presente adecuado a la fuerza de tus brazos y la agudeza de tu vista.

Hoori tomó de manos de su padre un largo arco, casi tan alto como él. Acarició con reverencia la cuerda de cáñamo y el cuerpo de bambú con adornos de cuero. Era fuerte y elegante, flexible y ligero.

—Espero ser digno de él —respondió, con los ojos brillantes, llenos de admiración.

Ninigi asintió. Luego se inclinó nuevamente sobre el cajón y sosteniendo algo en su mano, se alzó.

—Para ti, Hoderi, mi hijo menor. Una digna recompensa a tu paciencia y tu templanza. —Abrió la palma de la mano y mostró un objeto pequeño, de extraordinaria belleza. Se trataba de un anzuelo curvo, delicado, en forma de media luna, que desprendía un brillo nacarado. Hoderi lo tomó de la mano de su padre, su expresión impenetrable.

—Gracias, otō-sama.

Dando la reunión por acabada, Ninigi los vio marchar, sin dejar de observarlos. Percibió la alegría de Hoori, que pasaba un brazo por los hombros de su hermano mientras le mostraba su arco, y las miradas de soslayo de Hoderi, que apretaba el bellísimo anzuelo en su puño. El desasosiego se removió en su pecho como un animal inquieto que percibe la proximidad de una tormenta, y se sintió cansado. Conocía bien las virtudes de sus hijos, pero también sus imperfecciones. Y las temía. Había elegido aquellos presentes a modo de despedida, un último regalo del padre a sus hijos, para que, juntos, afianzaran la prosperidad de Ashihara, la Fértil Planicie de Juncos, y eso harían, si conseguían anteponer la sabiduría a la arrogancia, el buen juicio al orgullo. Deseó con todas sus fuerzas que ambos fueran capaces de ello.

Dejó que las últimas gotas de agua se desprendieran de su cuerpo, oculto entre los arces junto a la orilla. Unos pequeños charcos se formaron a sus pies, mientras sus escamas tornasoladas se transformaban en carne pálida y suave. Una espesa melena negra brotó como una cascada de su cabeza y se derramó sobre sus hombros, antes duros y fibrosos. Tornó las afiladas garras en delicados dedos y la piel escamada en una larga túnica de un profundo índigo, que le ocultaba los pies descalzos. Luego anudó sus cabellos en una coleta baja. La princesa Oto-hime, hija del dios del mar, se concedió unos instantes para dejar que sus ojos y sus oídos se acostumbraran a la luz y a los ruidos que la rodeaban. Inclinó la cabeza. Hasta ella llegaron los rumores de una aldea cercana. Ya seca, cómoda en aquella forma, echó a andar hacia ellos.

Antes de alejarse completamente del río que había remontado a nado en busca de la soledad de un paraje que le permitiera transformarse sin ser vista, miró de nuevo atrás y notó una punzada de arrepentimiento. No era la primera vez que Oto-hime mudaba su apariencia original en aquella más propia de los humanos y de los kami que habitaban en la superficie, a pesar de los constantes intentos de su padre de disuadirla. Respetaba profundamente a su progenitor, y no disfrutaba al desobedecerlo de forma tan deliberada, pero había algo irresistible en aquellos colores, en aquellos sonidos. Solo una visita rápida, se dijo, y pronto estaría de vuelta.

Sus pies descalzos la llevaron hasta la aldea, y enseguida se encontró entre sus habitantes. Se movían de un lado para otro, bullían sin prestarle atención mientras intercambiaban frutos, ropajes y animales. Se dejó empapar por los intensos aromas, por el traqueteo de los carros y por los deslumbrantes colores. Sus movimientos eran bruscos, sus voces ruidosas, y Oto-hime no podía evitar sentir al contemplarlos una viva curiosidad, una animación que jamás experimentaba en los dominios de su padre.

Aspiró el aroma de la fruta fresca, acarició con disimulo los blancos granos de arroz. Se detuvo junto a un puesto de pescado. Qué extraños olores, qué desvaídos los colores de aquellos seres que tan brillantes lucían en el agua y que ella conocía tan bien. Los contempló sin pena, tan solo con algo de extrañeza, pues sabía que también así cumplían con su cometido. Dejó que sus oídos se saturasen de las conversaciones que la rodeaban y notó que un nombre resonaba más que los demás.

—¡Hoderi! —gritaba un anciano de rostro arrugado y sonriente a un grupo de hombres, y la anciana que estaba a su lado asentía vigorosamente—. ¡Ha sido Hoderi! ¡Ha compartido con nosotros el fruto de su esfuerzo!

Señalaba con un ademán de su brazo las pilas de salmones, atunes y caballas, tan frescos que parecían a punto de agitar la cola y arrojarse al suelo. Los hombres, sonrientes, se detenían frente a ellos y murmuraban, agradecidos. Oto-hime se acercó con cautela y acarició la madera húmeda y pringosa, las ásperas redes que rodeaban el puesto… Era todo tan distinto al fluido devenir de las olas al que estaba acostumbrada… Eso era algo que su padre, Ryūjin, no llegaba a comprender.

Oto-hime lo admiraba sin temor, con un cariño reverencial. Veneraba su fuerza, su sabiduría adquirida a lo largo de los años. Para todo lo demás, era una hija solícita, y su padre respetaba su parecer, su buen juicio y su incansable curiosidad, dejándola ir y venir a sus anchas por sus dominios. Tan solo en aquella cuestión estaban en desacuerdo: mientras que Oto-hime disfrutaba con la rusticidad y la animación de los humanos que habían ido medrando en la Gran Tierra de las Ocho Islas y de los kami que moraban junto a ellos en tierra firme, Ryūjin miraba a estos últimos con una mezcla de desdén y, en lo que se refería a su hija, cierto temor. Al principio, cuando Oto-hime había mostrado interés por ellos, él la había instruido en sus costumbres y en su historia, satisfaciendo su curiosidad. No omitió ningún detalle para demostrarle cuán primitivos y salvajes eran. Pero cuando descubrió que ella había abandonado las aguas varias veces para verlos con sus propios ojos, llegando al punto de caminar entre ellos, su respuesta había sido tajante.

«No debes volver a correr ese riesgo, hija mía —había dicho, su voz profunda como el oleaje que rompe sobre la arena, su cuerpo serpenteante cubierto de escamas rojizas que resplandecían bajo las aguas, sus garras afiladas, sus ojos penetrantes—. No es seguro para nosotros. Los kami de tierra firme no comprenden nuestra naturaleza cambiante. Wani,2 nos llaman, nos creen monstruos. Bien sabes que fuera del agua no puedes mantener durante mucho tiempo tu apariencia. ¿Quién sabe de qué serían capaces si te descubrieran? El miedo es experto en engendrar la más terrible de las violencias. Quizás te ataquen. No puedo permitirlo, hija mía. No debes volver allí jamás».

Donde Oto-hime era juiciosa, Ryūjin era sabio. Donde ella era fuerte, él era poderoso. Pero la hija del dios del mar no temía aquellos peligros, confiaba en la fortaleza de su cuerpo y en la agilidad de su mente. Trató durante un tiempo de hacer caso a sus consejos, pero la curiosidad se impuso. Conocía a la perfección cada maravilla que el océano podía ofrecerle, y nada quedaba ya en la refinada corte de su padre que despertase su ansia de novedades. Los objetos, los ropajes y las herramientas de aquellos seres, por toscos que fueran, le parecían en cambio fascinantes. Ryūjin redobló sus esfuerzos por disuadirla.

«Los kami de tierra firme son impredecibles, a veces salvajes. Si te descubren, no se detendrán a escucharte, no atenderán a razones. Será tu cabeza la que adorne sus hogares». «No ocurrirá tal cosa», había respondido Oto-hime, haciendo oídos sordos a las advertencias de su padre, y viendo este que no podía imponerse con argumentos le había prohibido volver a caminar entre ellos.

Y, sin embargo, allí estaba ella, en aquel animado mercado, su verdadera naturaleza bien oculta, alerta y feliz a partes iguales. ¿Qué peligro podía haber en ello?

El estruendo de una voz aclamando nuevamente a Hoderi la sacó de sus pensamientos. Fue entonces cuando vio a un joven de aspecto delgado y expresión astuta, que respondía a las alabanzas de los humanos con una sonrisa orgullosa. Pero fue otro el que captó la atención de Oto-hime. Caminaba erguido, detrás de Hoderi, cargando un ciervo de gran tamaño en un hombro y portando un arco casi tan alto como él. Más alto y robusto que los humanos que lo rodeaban, su aspecto y el brillo de sus ojos traslucían su naturaleza: sin duda era uno de aquellos kami de tierra firme que despertaban la desconfianza de su padre.

—¡Hoori! —oyó gritar entonces.

—¡Hoori está aquí! ¡Hoori ha llegado! —exclamaban todos.

Se redoblaron las palmadas en los hombros, las caras alegres y las muestras de afecto y agradecimiento, que el cazador recibió con una sonrisa franca y abierta.

Era fuerte, ancho de hombros y, aun así, no exento de cierta delicadeza en sus rasgos. Depositó el ciervo a sus pies, sin esfuerzo aparente, mientras los aldeanos lo rodeaban, y ella admiró la fuerza de sus brazos, el brillo de sus ojos. Algo en el interior de Oto-hime se removió, y sintió florecer una sensación distinta a todo lo que conocía. Durante un instante olvidó que debía permanecer alerta y cuidarse de mostrar su verdadera naturaleza. Entonces sus ojos se cruzaron con los de él, y Oto-hime se estremeció. Tan pronto él apartó la mirada, la hija del dios del mar se dio la vuelta y abandonó el mercado a toda prisa. Volvió sobre sus pasos, tan rápido como pudo, de regreso a las frías aguas. Se sumergió en ellas jadeante y dejó que sus escamas brotaran de nuevo mientras la corriente la arrastraba hacia el mar.

En la aldea, rodeado por la muchedumbre, Hoori sintió que le faltaba el aliento. Entre la multitud había creído ver, durante un instante, el furor de una tormenta danzando en unos bellísimos ojos grises.

No había sensación comparable al frenesí de la caza. La búsqueda sigilosa, primero, la lectura de las señales en el suelo y los arbustos, el rastreo, y después la agitación de la persecución, el golpe certero. Hoori observó el aleteo de los ánsares que chapoteaban en la orilla, ajenos a su presencia. Asió firmemente el cuerpo del arco con la mano izquierda y tensó la cuerda con la derecha, sosteniendo una afiladísima flecha de bambú. A sus pies descansaban las piezas ya cobradas, media decena de gansos y un corzo pequeño, aún calientes. Contuvo el aliento, la mirada fija en su presa. Soltó la cuerda y el ánsar se desplomó, su cuello atravesado de parte a parte por una flecha certera y silenciosa, y los que lo rodeaban alzaron el vuelo con estruendosos aleteos. Hoori abandonó su escondite, dejando atrás toda cautela, pletórico. Esa era su parte favorita. Disparó una flecha tras otra, derribando ave tras ave. Caían como manzanas maduras, hasta que el agua quedó salpicada de ellas, su plumaje flotando en la superficie como los primeros copos de la nieve invernal.