9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

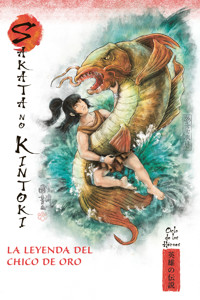

Saketori, un humilde cortador de bambú, encuentra en el bosque a una joven malherida y la lleva a su casa. Allí será acogida con amor maternal por Ine, la esposa del leñador. Kaguya vivirá feliz al cuidado de sus padres adoptivos, al tiempo que su prodigiosa y juvenil belleza encandila a los hombres. Su fama es tal que llega a oídos del mismísimo emperador Daigo, que muestra una viva curiosidad por conocerla. Pronto, los sentimientos se desbordan y el amor nace entre ellos. Sin embargo, llegará el día en que Kaguya no podrá rehuir por más tiempo las consecuencias inexorables de un secreto que la atormenta.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Personajes principales

Capítulo 1

La doncella del bosque de bambú

Capítulo 2

El saldo de una deuda

Capítulo 3

La rama enjoyada de horai

Capítulo 4

La curiosidad del emperador

Capítulo 5

La celeste túnica de plumas

Galería de escenas

Historia y cultura de Japón

Notas

© Cecilia Palau por «La hija de la Luna» © Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón

© Diego Olmos por las ilustraciones; Victor García Puig por la ilustración de cubierta

Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez

Asesoría histórica: Gonzalo San Emeterio Cabañes

Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos

Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio

Diseño de interior: Luz de la Mora

Realización: Editec Ediciones

Fotografía de interior: Utagawa Toyoharu-Metropolitan Museum of Art/Wikimedia Commons: 104; Utagawa Toyoharu/Wikimedia Commons:107; Wikimedia Commons:112; Utagawa Kuniyoshi-National Diet Library/ Wikimedia Commons:117a; Khalili Collections/ Wikimedia Commons:117b.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025

REF.: OBDO595

ISBN: 978-84-1098-489-9

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PERSONAJES PRINCIPALES

TAKETORI — cortador de bambú de una pequeña aldea de la provincia de Tajima. Durante una de sus jornadas de trabajo en el bosque encuentra a una joven malherida y la lleva a su casa para atenderla. Cuando descubre que la muchacha no tiene a donde ir, Taketori le ofrece quedarse con él y su esposa Ine.

KAGUYA — joven que es hallada herida e inconsciente por un cortador de bambú en el bosque. Dotada de una belleza y una elegancia sin iguales, sus virtudes llaman poderosamente la atención entre los hombres de la región, algo que Kaguya quiere evitar a toda costa, pues esconde un misterioso secreto.

INE — esposa de Taketori, de salud frágil, que nunca pudo cumplir su sueño de ser madre. Cuida de Kaguya cuando esta es conducida a su casa por Taketori.

YOSHIKIYO — hijo de Nagusa Takezō, gobernador de la provincia de Tajima. Es un joven despótico y acostumbrado a salirse con la suya.

TADAZANE — hijo de un antiguo consejero del emperador, que tras conocer a Kaguya se convierte en uno de sus pretendientes.

FUSAKO — madre de Tadazane y antigua dama de la corte. Está dispuesta a todo con tal de recuperar el estatus social que ha perdido.

DAIGO — sexagésimo emperador de Japón. Reside en el palacio imperial de Heian-kyō con la emperatriz Onshi.

KAORU — amigo y consejero del emperador.

LA DONCELLA DEL BOSQUE DE BAMBÚ

aketori se sirvió un poco de agua mezclada con hierbas picadas, pero dejó intacto el cuenco con arroz que había sobrado de la cena, pues no tenía hambre. Su mujer aún dormía, por lo que llevó a cabo todos sus preparativos matutinos sin hacer ruido. Aquel día se había despertado mucho antes del alba. En realidad, apenas había dormido, carcomido por la preocupación. La tarde anterior había comenzado a correr por la aldea un rumor alarmante: Nagusa Takezō, el gobernador de la provincia de Tajima, había decretado una subida de impuestos. Era cuestión de tiempo que sus hombres se presentaran en el pueblo, situado al norte de la región, para hacerlo público y exigir el pago del diezmo con amenazas, como era habitual.

Apuró la infusión y dejó el cuenco con el arroz junto a la estera de paja donde descansaba su esposa. La mujer llevaba meses muy débil, aquejada de una enfermedad misteriosa. Le dolía la cabeza, la espalda y todos los huesos del cuerpo. Sin embargo, Taketori estaba convencido de que la causa de aquella dolencia no era física, sino espiritual: Ine, así se llamaba ella, había llegado a aquel punto del devenir de toda mujer en que el vientre se marchita y ya no es posible albergar vida en él.

Durante años, Taketori e Ine habían buscado un hijo. Con este deseo habían acudido a cada uno de los templos y santuarios de la zona para dejar ofrendas a los kami y los budas. Habían alzado sus plegarias a los dioses y habían vuelto a casa llenos de esperanza, convencidos de que al fin sus ruegos iban a ser escuchados. Pero el tiempo había ido pasando, hasta que se hizo evidente que Ine ya no iba a poder concebir. Abatida, la mujer se había dejado ganar por la tristeza hasta caer en un pozo del que no parecía ser capaz de salir.

Taketori se inclinó sobre el rostro de su mujer y le besó la frente. Luego se calzó los zuecos, cogió el hacha y una calabaza hueca que llenó de agua y salió a la calle. Afuera empezaba a clarear. La aldea estaba formada por un centenar de casas desvencijadas. El lugar, aunque muy pobre, poseía cierta belleza natural y, en ocasiones, antes de emprender su camino, Taketori se detenía a disfrutar por un fugaz instante del aire fresco que bajaba de los montes y de los sonidos de la mañana. Sin embargo, aquel día no se sentía con ánimos.

Tras alejarse de las hileras de casas desembocó en un camino que discurría por en medio de unos campos de arroz y unos bancales sembrados de hortalizas que exigían un alto tributo en sudor y sacrificio para rendir frutos. Su cabeza saltaba de un pensamiento a otro: de Nagusa Takezō y sus hombres a su esposa, y viceversa. Con esfuerzo, había logrado reunir nueve medidas de arroz, a cambio de bambú, con las que planeaba costear los servicios de una curandera para Ine. Ahora, esas ínfimas reservas peligraban. No podía negarse a pagar, pero tampoco estaba dispuesto a privar a su esposa de ayuda. ¿Qué solución cabía esperar? Los tributos anuales solían fijarse en función de las cosechas pasadas por un período de cuatro años. El problema con la subida actual era que no tenía en cuenta las recientes lluvias torrenciales que habían echado a perder gran parte de los sembradíos, y que además llegaba antes de que se cumpliera el término de la nueva revisión de los gravámenes. Se trataba de un abuso en toda regla, pero nadie cuestionaba las leyes del gobernador.1

Llegó a la linde del bosque, al pie de la colina, y se internó entre la espesura. Se avecinaba el final de la primavera y la brisa era cálida y perfumada. Los pinos y las glicinas trepadoras atrapaban la niebla matinal, y las hojas de los cedros, que habían resistido los embates del invierno y se habían bañado con las primeras lluvias de la estación, verdeaban intensamente. El camino se adentraba serpenteando en la montaña. Taketori llevaba toda su vida recorriéndolo y conocía de memoria cada recodo, cada desnivel. Había sido su padre quien le había enseñado el oficio de cortador de bambú y a obtener del bosque todo lo necesario para su subsistencia.

Pero aparte de su sustento, el bambú había sido para Taketori algo más; había sido su orgullo. Varios años atrás, unos emisarios de la corte habían llegado a la aldea con la orden imperial de conseguir un cargamento con los mejores tallos de bambú de la provincia. Los ministros preguntaron en el pueblo por un buen cortador, y todas las voces los guiaron hasta Taketori, quien recibió el encargo imperial con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Durante días, Taketori se afanó en cumplir el recado, trabajando desde antes de la salida del sol hasta el atardecer. Cuando por fin libró la preciada carga se enteró por casualidad de que el bambú serviría para fabricar los nuevos sudare de la sala del trono. Desde ese día, cada vez que se sentía abrumado por una preocupación solía recordarse a sí mismo que las cortinas que resguardaban la silla imperial habían sido fabricadas con el bambú que habían recogido sus propias manos.

Absorto en sus cavilaciones se halló de pronto frente a los escalones que conducían al templo dedicado a la diosa Kannon,2 la bodhisattva de la compasión. Taketori e Ine lo habían visitado unos años atrás, cuando aún mantenían viva la ilusión de poder traer un hijo al mundo. Desde entonces, él no había vuelto al santuario, pese a que pasaba muy a menudo cerca. Por eso se sorprendió cuando sus pies, igual que si respondieran a un llamado o a una fuerza irresistible, comenzaron a subir los peldaños excavados en la roca de la montaña. Escuchando el gorgoteo de los arroyuelos que se despeñaban por la vertiente, Taketori sintió que su preocupación se disipaba y le imbuía una extraña sensación de bienestar. Una profunda paz interior lo embargaba a medida que avanzaba. Al llegar a lo alto de la escalinata, una exclamación de gozo escapó de sus labios. El templo seguía igual a como lo recordaba, con sus tres edificios: el del salón dedicado al culto y las oraciones, el del estudio y, por último, la pagoda de tres pisos. Del edificio dedicado al estudio de los monjes brotaban unos cantos profundos, cadenciosos, impregnados de belleza. Taketori se adentró en el salón de las oraciones, que estaba desierto ese día. La estatua de la bodhisattva, con su sonrisa enigmática y sus múltiples brazos, presidía la sala. A sus pies había un hermoso ramo de siempreviva, junto a las ofrendas de frutas y flores. Taketori se palpó los pliegues de su ropa en busca de una mandarina que había guardado en un bolsillo; estaba un poco reblandecida, pero esperaba que a Kannon no le importara. Depositó la fruta en el altar y formuló una breve y escueta plegaria: «Por favor, protege a mi esposa de todo daño». Luego levantó la cabeza y miró la estatua de la diosa, tallada en la madera de un viejo ciruelo por los monjes del santuario. La tradición decía que ningún bodhisattva del mundo obraba milagros más grandes que los de Kannon, pero Taketori no había tenido la suerte de comprobarlo. A él, que no era más que un pobre leñador de provincias, todavía no le habían sido concedidas sus bendiciones.

El bosque de bambú se extendía por una suave colina. Las altas y gruesas cañas tamizaban la luz del día, creando una atmósfera húmeda y en penumbras. Un silencio antiguo impregnaba el lugar. Todo parecía quieto, salvo los tramos más altos y flexibles de las cañas, que oscilaban mecidos por una brisa liviana. Taketori trabajaba con denuedo, manejando el hacha con precisión. Cualquiera hubiese dicho que su cuerpo no conocía el cansancio, el creciente sopor que conlleva cualquier esfuerzo físico sostenido. Mas no era así. Con el tiempo, Taketori había aprendido a burlar el agotamiento a fuerza de fijarse un objetivo y tratar de cumplirlo como si hubiese hecho una promesa a los dioses: decidía de antemano qué cantidad de tallos debía conseguir en una semana para asegurarse el sustento y, luego, reservaba una pequeña cantidad para elaborar algunos objetos que después vendía o intercambiarba.

La estatua de la bodhisattva, con su sonrisa enigmática y sus múltiples brazos, presidía la sala.

Volviéndose hacia un grueso tallo de bambú le hizo un profundo corte con el hacha. La incisión ladeó levemente la caña sin llegar a quebrarla del todo, por lo que Taketori se preparó para repetir la operación, pero algo inesperado le hizo detenerse en seco. Había creído escuchar un gemido muy cerca de él, pero cuando aguzó el oído no oyó nada. Aguardó unos instantes, por si el sonido volvía a repetirse, y luego reanudó la tarea.

Un nuevo movimiento del hacha vino acompañado de otro grito quejumbroso, esta vez más claro, más fuerte que el anterior, de modo que a Taketori no le quedó ninguna duda de lo que había oído… ni de la procedencia del lamento: había brotado del interior de la caña de bambú. Sorprendido, se apartó de un salto y, al separar el hacha de la caña, vio una pequeña gota de sangre deslizándose por el filo y caer sobre sus pies. Atónito, levantaba de nuevo la vista hacia la incisión tratando de hallar una explicación de lo ocurrido cuando una niebla espesa y deslumbrante lo cubrió todo, envolviéndolo, y se encontró sumido en una blanca ceguera: no podía ver nada excepto aquel muro de bruma del color de la luna llena. Permaneció inmóvil y desorientado durante unos instantes, hasta que un golpe de viento sopló a ras de tierra y azotó la niebla, dispersándola en todas direcciones. La luz volvió a filtrarse a través de las ramas; y entonces, cuando el ambiente se hubo despejado, Taketori descubrió algo que lo dejó asombrado: allí, sobre la hierba, había una mujer. Yacía de lado, dándole la espalda, y una brillante cascada de cabellos le caía por los hombros y se derramaba sobre el suelo, igual que un abanico azabache.

Taketori sintió que lo recorría un escalofrío. Todo el mundo sabía que en los montes que rodeaban la aldea habitaban criaturas y espíritus malignos. Él mismo había creído ver no hacía tanto una figura fantasmal deslizándose entre los bancales a las afueras del pueblo, una noche en que la luna se hallaba sumida entre un manto de nubes. A pesar del temor que estos pensamientos le causaban, Taketori se arrodilló con cautela junto a la misteriosa figura y la volvió con delicadeza.

Era una muchacha muy joven, de no más de dieciséis años, muy hermosa y vestida con un opulento karaginu de seda de color azafrán, bajo el cual asomaban cinco capas del mismo tejido de distintos tonos cremosos y una nagabakama de color púrpura. Tenía un fino corte en la mejilla izquierda del que resbalaba un hilillo de sangre, y al reparar en este detalle, Taketori trató de darle una explicación: la muchacha debía de estar oculta entre el bambú y él la había lastimado con el filo del hacha sin darse cuenta, causándole un sobresalto tan grande que había perdido el conocimiento.

Entonces sacó la calabaza y vertió un poco de agua sobre los labios entreabiertos de la joven. Viendo que no volvía en sí, Taketori la levantó en brazos y, sin perder un instante más, emprendió el camino de regreso a la aldea. No podía dejarla allí, tenía que hacer algo. La llevaría con Ine, pensó. Ella sabría qué hacer.

Ine estaba arrodillada junto a la muchacha, que descansaba todavía inconsciente sobre la estera del matrimonio. La mujer le había lavado la herida de la mejilla y en el hogar había puesto a hervir agua. En otro momento, estas sencillas tareas la hubiesen dejado exhausta, pero Ine tenía un corazón noble y generoso, que gustaba de ayudar a los demás, y el hecho de encontrarse ante un ser tan desvalido había hecho que olvidase de pronto sus propios pesares.

—Debe tratarse de una princesa —le dijo a su esposo—. O de la hija de un gobernador. Fíjate en los uchiki3 que lleva. Jamás había visto una seda tan fina.

—Tendremos que dar aviso enseguida —respondió Taketori—. Sus familiares estarán buscándola.

—Esperemos a que despierte —respondió su esposa.

Ine se inclinó sobre la muchacha y le acarició la frente, apartándole el cabello. La joven tenía la piel tersa y fina, casi iridiscente, como si a través de ella brillara una extraña luz interior. Su belleza desprendía un aire misterioso, sobrenatural, y había algo especial en ella, un refinamiento fuera de lo común.

En este momento, la durmiente abrió los ojos e incorporó medio cuerpo. Visiblemente desorientada, miró con fijeza a Ine y luego a Taketori. En su cara se leía el miedo y el desconcierto.

—No te preocupes, niña. Aquí no corres ningún peligro —le dijo Ine con dulzura—. Espera, toma esto.

La mujer se levantó a toda prisa y se dirigió a una repisa, el único mueble de aquella mísera casa. Tomó un cuenco y vertió en él un poco de hierba picada. Luego lo llenó con el agua que había puesto a hervir y se lo ofreció a la joven. Tras aceptarlo, la muchacha sopló con delicadeza el contenido caliente. Las manos le temblaban y derramó un poco de líquido sobre su falda. Ine se compadeció y acudió en su ayuda, dándole ella misma de beber.

—Nos queda un poco de arroz —dijo Taketori—. ¿Tienes hambre?

La joven negó con la cabeza.

—¿Cómo te llamas? —preguntó a continuación Ine. Entonces, al ver que el rostro de la muchacha palidecía, añadió presurosa—: Qué descortés debo parecerte. Nosotros no nos hemos presentado. Yo soy Ine, y este es Taketori, mi esposo. Él es quien te ha traído aquí. Te encontró en las montañas, en el bosque de bambú. Parece que te desmayaste.

La muchacha entreabrió los labios como si se dispusiera a hablar, pero de su boca no salió ninguna palabra. Su mirada recorría con ansiedad las paredes ennegrecidas por el hollín, las viejas y deshilachadas esteras que cubrían el suelo y los pocos objetos que el matrimonio tenía almacenados: una o dos cacerolas, algunos cuencos, las almohadas de madera… Parecía resistirse a creer el insólito azar que la había conducido hasta allí.

—No tenemos muchas comodidades —se excusó Ine, pensando que el lugar estaba causando una mala impresión en la muchacha—, sentimos no poder ofrecerte más.

—No… yo… yo no debería estar aquí —balbuceó la joven, hablando por primera vez.

—¿Qué te ha sucedido? ¿Te han atacado?

—No puedo… Creo que tendría que…

La voz se le quebró y un par de lágrimas asomaron a las comisuras de sus ojos. Era presa de una enorme agitación y balbucía de puro nerviosismo.

—Será mejor que la dejemos descansar —apuntó Taketori.

Ine estuvo de acuerdo con él. Era evidente que la muchacha no podía razonar en semejante estado.

—Tranquila —dijo Ine con afabilidad—. Si hay algo que te aflige quizás puedas contárnoslo en otro momento. Ahora duerme.

La muchacha asintió, aliviada. Luego se tendió de nuevo sobre la estera y cerró los ojos. Taketori e Ine se quedaron junto a ella, velándola. Ninguno de los dos se movió de su lado hasta que no comprobó que su respiración se relajaba y se volvía más lenta y regular, vencida ya por el sueño.

U