9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

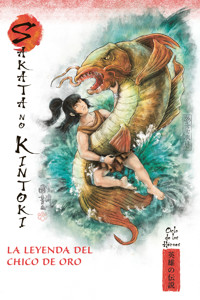

Desde niño, Iwarebiko, heredero de la noble casa de Hyūga, ha oído hablar de las gestas de su antepasado Ninigi, que pacificó el oeste de la gran isla central. Y se siente llamado a imitarlo. Con ese afán organiza, junto con sus hermanos, una expedición naval y pone rumbo a Yamato, un territorio salvaje, donde medran dioses indómitos y señores de la guerra. Si lo dominan, lo convertirán en el núcleo de su futuro imperio Surcaran el mar hacia el este en pos de su objetivo, pero la aventura será abrumadora. Desgracias naturales, muertes y batallas jalonarán el camino hasta la verdeante llanura de Yamato.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 155

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

Personajes principales

Capítulo 1

Los hijos del sol

Capítulo 2

S acrificios de sangre

Capítulo 1

Amigos y enemigos

Capítulo 4

Yamato en llamas

Capítulo 5

Linaje imperial

Galería de escenas

Historia y cultura de Japón

Notas

© Marcos Jaén Sánchez por «El reino de las Ocho Islas»

© Juan Carlos Moreno por el texto de Historia y cultura de Japón

© Marina Moix por las ilustraciones de interior; Victor García Puig por la ilustración de la cubierta

Dirección narrativa: Ariadna Castellarnau y Marcos Jaén Sánchez

Asesoría histórica: Gonzalo San Emeterio Cabañes

Asesoría lingüística del japonés: Daruma, servicios lingüísticos

Diseño de cubierta y coloreado del dibujo: Tenllado Studio

Diseño de interior: Luz de la Mora

Realización: Editec Ediciones

Fotografía de interior: Wikimedia Commons: 106, 110, 113, 114; Kenpei/Wikimedia Commons: 117

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: marzo de 2025

REF.: OBDO592

ISBN: 978-84-1098-486-8

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PERSONAJES PRINCIPALES

IWAREBIKO — hijo menor y heredero de la noble casa de Hyūga, una tierra situada en la isla de Tsukushi. Es biznieto del dios Ninigi y nieto de la diosa del Sol, Amaterasu, y encabeza una expedición al este de la Gran Tierra de las Ocho Islas en busca de nuevos territorios.

ITSUSE, INAI Y MIKEIRINO — hermanos mayores de Iwarebiko. El primogénito está considerado como un notable comandante, el segundo destaca por su espiritualidad y devoción a los dioses celestiales y el tercero es un experto en navegación.

YATAGARASU — cuervo gigante de tres patas, una criatura celestial que es enviada por Amaterasu desde la Alta Llanura para guiar a la expedición en el camino hacia la llanura de Yamato.

NAGASUNE — también conocido como Piernas Largas, es el tobe, o caudillo, que gobierna con mano de hierro en la tierra de Ikoma, situada al norte de la llanura de Yamato. Capaz de aglutinar grandes contingentes de fuerzas aliadas, se erige como principal oponente de Iwarebiko.

UKASHI EL MAYOR Y UKASHI EL MENOR — dos hermanos con mala relación que gobiernan respectivamente el norte y el sur de la tierra de Uda, la primera a la que llega la expedición de Iwarebiko.

MICHINOOMI Y ŌKUME — los generales más respetados de Hyūga, seguidores fieles de Iwarebiko y amigos personales, los únicos en quien Iwarebiko puede confiar más allá de su familia.

LOS HIJOS DEL SOL

n el segundo mes del año kanoto-tori, una flotilla de navíos ligeros enfilaba el estrecho de Hayasui en dirección norte para pasar al mar interior que media entre las islas principales de esa tierra que un día los dioses celestiales nombraron como Ashihara, la Fértil Planicie de Juncos, y que los hombres llaman simplemente la Tierra de las Ocho Islas. Eran barcos de poco calado, fabricados con liviana madera de cedro y alcanforero, excelentes para navegar también en aguas poco profundas, escogidos así porque los expedicionarios esperaban remontar aguas fluviales cuando llegasen a la tierra que era su destino.

El juicio les dictaba que su incursión en territorio hostil sería más rápida y más segura si la hacían por el río y podían contar con la protección de los barcos. Asimismo, habían aparejado las naves con velas atravesadas por juncos porque estas permitían ceñir más el viento, tal como habían visto en navíos venidos del continente. La costumbre era confiarse a los remos y ayudarse como mucho con una pequeña vela cuadrada, pero jamás ninguno de ellos, gentes del país de Hyūga, en la occidental isla de Tsukushi, se había aventurado en una navegación tan larga por aguas tan dispares.

Erguido en la elevada proa de la Tsuyoshi, la Recia, se hallaba el jefe de la expedición, un hombre enorme, velludo y de mirada fiera llamado Itsuse. Sus ojos rasgados, apenas dos líneas, contemplaban con preocupación cómo el sol naufragaba por momentos entre nubes negras y un viento rugiente erizaba de espuma la superficie del mar. Era una tempestad de aspecto feroz, que devolvía el mundo a la noche cuando seguían en pleno día. Mal presagio, puesto que no era temporada de tormentas. Había algo de sobrenatural en ello. El barco crujía y se estremecía como un árbol al final del otoño mientras la quilla rompía las aguas que se aceleraban según se aproximaban al estrecho tormentoso.

Mucho había discutido Itsuse con sus tres hermanos, cada uno al mando de una nave y una parte de la flota, sobre cuál sería la ruta más adecuada hacia el este desde su natal Hyūga con aquellos barcos ligeros, si a través del mar interior, plagado de islotes y bajíos traicioneros, o saliendo a mar abierto para rodear la isla de Iyo por el sur.1 El debate lo ganó el mar interior por ser más tranquilo a pesar de todo; sin embargo, ahora Itsuse dudaba de la decisión.

Después de que el sonido de una caracola convocara a los demás capitanes, se reunieron los cuatro en la nave primera, llegando cada uno en un bote. Itsuse era el mayor de los hermanos, el más fuerte en la lucha, motivo por el cual había sido puesto al cargo de la tropa. En cuanto a melenas y barbas desgreñadas no le andaban a la zaga los dos hermanos siguientes: Inai, muy devoto de su familia y preocupado por honrar a los dioses celestiales, y Mikeirino, gran amante del mar. Los tres eran vigorosos y admirables, y destacaban por uno u otro motivo que les granjeaba el aprecio de sus hombres. Ahora bien, ninguno de los tres había sido designado cabeza de familia. Era el cuarto, el menor, a quien el padre había escogido para sucederle como señor de Hyūga. Se llamaba Iwarebiko.

El heredero había brillado desde pequeño por la clara inteligencia que irradiaban sus ojos y el corazón valiente que alentaba sus acciones. A pesar de ser más esbelto que sus hermanos, no le faltaba fuerza y a ella le añadía habilidad. Donde los otros parecían verdaderos jabalíes, no solo por el vello del cuerpo sino porque vestían con pieles lanosas, él asemejaba un hermoso ciervo, lucía ropas más ligeras y cómodas que protectoras, una túnica cruzada con mangas anchas y cortas que le liberaban los brazos, la barba pulcramente recortada, los cabellos largos y lacios, que recogía en una coleta floja. Como la tierra levanta su atención hacia la lluvia que la impregna, así los hombres se volvían al verlo pasar, y así lo contemplaron aquel día cuando atravesó la cubierta de la Tsuyoshi para la reunión con los demás.

Los hermanos se encerraron a deliberar dentro de la pequeña y apretada torreta de popa. Debían considerar si había que volver a puerto hasta que amainaran los vientos o incluso si era mejor tomar la otra ruta. Era preciso apaciguar la inquietud de los hombres ante el mal presagio, que podía considerarse como una muestra del desagrado de los dioses.

Al marinero Mikeirino no le asustaba el mar abierto.

—Costear la isla de Iyo por el sur siempre ha sido la ruta más directa. Es cierto que nos hemos alejado de ese camino, pero siempre estamos a tiempo de virar y tomarlo. No es un gran rodeo.

Inai, por su parte, defendía continuar con lo previsto tanto como extremar la prudencia.

—En el mar interior tenemos aliados —dijo—. En Aki o en Kibi podemos hacer escala para aprovisionarnos y recomponer los remos y los timones si hace falta. Pero ¿con quién podemos contar en las costas del sur de Iyo? Yo recomiendo que regresemos a puerto y aguardemos a que mejore el tiempo.

Todos se volvieron hacia Iwarebiko, que parecía ausente, como si aquello no fuera con él. El más joven de los cuatro se había alzado para abrir uno de los tawara que cargaban consigo en el viaje, fardos de arroz envuelto en paja. Había desanudado el fardo con que se alimentaban en el barco y hundía la mano en los granos blancos y duros, que sentía deslizarse entre sus dedos. Era la simiente vertida de los ojos de la diosa Ōgetsu, sacrificada por el hermano de la diosa del Sol, que tanta prosperidad había dado a la isla que los había visto nacer, Tsukushi, la más occidental de las Ocho Islas, y que ahora transportaban hacia el este, donde aún era desconocida.

—Hermanos, hemos discutido largamente sobre cada detalle del viaje —dijo—. ¿Por qué tenéis la tormenta por mal augurio? ¿No habéis pensado que tal vez los dioses celestiales saluden el inicio de nuestro emprendimiento mostrándonos su fuerza, la misma que impulsa su mandato, el mandato que seguimos?

—Has de admitir que un cambio de tiempo tan súbito a la altura de este estrecho de aguas veloces no es buena señal —adujo Itsuse, sintiéndose interpelado como jefe de la expedición.

Iwarebiko se volvió a mirarlos. Lo que pretendía era provocarlos para que decidieran de una vez hasta dónde llegaba su compromiso, porque, escuchándolos durante los meses anteriores, y también ahora, no podía dejar de pensar que no las tenían todas consigo acerca de la aventura en que se habían embarcado. Los necesitaba, pero no quería arrastrarlos por la fuerza.

Así, les dijo:

—En estas aguas nadan tortugas. Preguntemos a los dioses celestiales qué tienen que decirnos en el caparazón y las escápulas de una de ellas.2

Los otros intercambiaron miradas de incomodidad. A continuación siguió un silencio tenso en el que resultaba claro que cada cual evitaba la responsabilidad de la respuesta. Nunca jamás, por ninguna circunstancia, habían pedido el auxilio de los dioses. Quien más quien menos mantenía las viejas costumbres, pero sin interpelar directamente a las poderosas divinidades que habían hecho emerger la Tierra de las Ocho Islas de las aguas turbulentas. Ahora bien, no era soberbia lo que les frenaba, no era que creyeran que se bastaban a sí mismos, sino más bien lo contrario: temían dirigirse a los amatsukami porque les daba miedo no recibir respuesta o, aún peor, descubrir que no tenían su favor y que quizás jamás lo habían tenido. En lo concerniente a esta aventura, incluso el piadoso Inai se preguntaba si estaban haciendo lo correcto al abandonar a sus familias en Hyūga y jugarse la vida para ir a regalar el arroz a gentes salvajes.

Porque no había sido ningún amatsukami quien había agitado el ánimo de Iwarebiko con historias de las lejanas tierras del este, sino un kami terrenal, un kunitsukami conocido como Shiotsuchi. Y no todos los kami terrenales eran de fiar. Eran dioses, pero no habían nacido en la Alta Pradera Celestial sino junto a los hombres en Ashihara, la Fértil Planicie de Juncos. Tenían sus propias preocupaciones, sus propios planes. Defendían los territorios o lugares que estaban bajo su protección o vagaban por el mundo desplegando su poder y su sabiduría.

Shiotsuchi era uno de esos kunitsukami que vagaban entre los humanos, marebito los llamaban.3 Decía haber vivido desde tiempos muy remotos y haber conocido a los dioses celestiales cuando todavía bajaban a Ashihara. Sus viajes lo llevaron a Hyūga, donde Iwarebiko lo alojó y agasajó y ambos llegaron a pasar largas horas en mutua compañía departiendo amigablemente. En agradecimiento por la hospitalidad recibida, el dios le explicó a su anfitrión que más allá del límite del mundo que ellos conocían, en la gran isla central, se extendía una vasta llanura de tierra extraordinariamente fértil, rodeada de montañas frondosas y llenas de vida. Una tierra llamada Yamato, que era el centro mismo de las Ocho Islas.

Ahora bien, contó, esa tierra exuberante no tenía a nadie a quien dar el fruto que albergaba en su vientre, pues las gentes que vivían allí desconocían el arroz y otros cultivos. Eran hombres asilvestrados que cazaban y recolectaban en el bosque, pero sobre todo sufrían las guerras constantes de tribus a las que solo les preocupaba prevalecer sobre las demás. Allí cada población tenía su propio señor y cada aldea, su jefe; las regiones estaban divididas y se atacaban entre sí, dioses salvajes campaban por las montañas, la fecunda llanura de Yamato se anegaba de sangre en lugar de regarse con agua nutricia.

Todo eso le metió en la cabeza Shiotsuchi al jefe del clan de Hyūga cuando conversaban hasta la madrugada. Igual que sus hermanos, el menor había crecido escuchando narraciones acerca de las hazañas de su antepasado Ninigi, el pacificador de la tierra de Izumo, que ocupaba el oeste de la gran isla central. Los relatos sobre cómo la diosa del Sol envió a Ninigi para poner orden en el caos llenaron su infancia y luego, durante su juventud, se convirtieron en el espejo en el que se miraban. Ninigi trajo la prosperidad a los hombres que se pusieron bajo su autoridad, la irrigación para el cultivo del arroz, el dominio de la forja… El resto del mundo, sin embargo, permanecía en las tinieblas de la barbarie.

Entonces, Iwarebiko convocó en consejo a sus familiares en su mansión señorial para comunicarles los planes que había concebido. «Las raíces de nuestra familia son sólidas —dijo, y su voz resonó en la alta techumbre del gran pabellón de ceremonias, elevado sobre robustas columnas de madera hincadas en la tierra, pero no tanto como para que la barbarie las arranque de su fundación. Tenemos que plantar raíces todavía más profundas».

La Fértil Planicie de Juncos era muy grande y estaba llena de dioses y gentes, algunas más prósperas, otras más salvajes. ¿Cuál era la mejor manera de tener seguridad? Empujar más allá los horizontes de lo desconocido, extender los dones de los dioses a todas las islas para que nadie tuviera necesidad de arrebatárselos a otro, alejar el salvajismo hasta que un día desapareciera del todo. Una tarea que no podía llevarse a cabo desde un extremo del archipiélago. ¿Por qué no establecerse en la verdeante llanura de Yamato? Tenían que viajar a las fronteras de la civilización, regiones que ignoraban lo que significa el gobierno de la justicia, y levantar palacios y templos en su corazón para extender un reino de paz.

De ese modo habló ese día a los suyos. Y sus propósitos enardecieron a unos y llenaron de temor a otros, sin que ninguna de las dos cosas lo conmoviera lo más mínimo, pues ya había tomado su resolución. Ahora bien, ¿hasta qué punto Iwarebiko respondía a un mandato celestial que le llegaba a través de un dios de la tierra o se dejaba llevar por sus sueños y ambiciones?, se preguntaban muchos.

Este era el motivo por el que un año más tarde se encontraban a las puertas de una tempestad sobrenatural en las aguas aceleradas del peligroso estrecho de Hayasui, las dudas atenazando todavía a Itsuse, Inai y Mikeirino. En la reunión de los hermanos fue Inai el que respondió al fin a la cuestión acerca de consultar un caparazón de tortuga.

—No deberíamos molestar a los dioses celestiales con nuestros asuntos mundanos, asuntos que podemos resolver nosotros solos —dijo, y los otros dos, Itsuse y Mikeirino, estuvieron de acuerdo al instante, aliviados porque alguien diera con una respuesta salvadora.

Iwarebiko saludó la prudencia de Inai. Luego añadió:

—Si no queréis preguntar a los dioses, preguntemos a nuestros hombres entonces.

—¿A los hombres? —protestó Mikeirino—. ¿Qué tendríamos que preguntarles?

—Si temen la tormenta. Y si están dispuestos a atravesarla. Puesto que contamos con el esfuerzo de sus brazos para mover los remos, bien podemos contar asimismo con su parecer. ¿También tenéis miedo de su respuesta?

El enorme Itsuse se revolvió sobre su taburete, viendo su autoridad menoscabada. Pero nadie respondió al dardo. No podían esconderle sus temores. Los conocía íntimamente. Su voz trepidó en sus pechos cuando Iwarebiko se irguió muy recto para continuar diciendo:

—Hermanos, los planes que he trazado van mucho más allá de esta expedición, mucho más allá de nosotros cuatro. Este viaje al este no es más que el principio de una aventura inmensa y gloriosa, tanto que sin duda ha de requerir de varias generaciones para llevarse a cabo. No hemos de tener la esperanza de verla finalizada, porque tal cosa es imposible. Tenemos que contentarnos con empezarla simplemente. Y es muy probable que tan solo eso exija ya el sacrificio de nuestras vidas. Un sacrificio que es necesario, porque si nosotros no somos capaces de hacerlo, ¿cómo podemos esperar que nuestros descendientes se sientan llamados a continuar la tarea?

Los tres lo escucharon con el corazón acelerado, sintiéndose de nuevo vivificados por las palabras del más destacado de su linaje, palabras que nunca fallaban cuando salían en busca de su objetivo. Itsuse se levantó y se llegó hasta él con expresión abierta.

—No tememos a los dioses ni a los hombres, hermano, porque no estamos aquí por ellos. Hemos venido siguiéndote a ti. Y contigo seguiremos por el camino que sea.

Inai y Mikeirino se alzaron para expresar que compartían el sentimiento del mayor de todos. El contento encendió a Iwarebiko.

Un marinero apareció en la puerta muy alterado.

—¡Señores! —llamó—. ¡Venid a ver este portento!

Salieron a toda prisa detrás de él y lo siguieron a través del tropel de la tripulación que se acumulaba a estribor presa de la excitación. Hasta que no llegaron a la primera línea del gentío apretado contra la borda no pudieron vislumbrar el motivo del alboroto. Más adelante, donde las aguas del estrecho se volvían más rápidas todavía, bajo los relámpagos que chispeaban entre las nubes negras, las aguas bullían y salpicaban igual que el caldo en una olla. Era el efecto que causaba una espesa bandada de cormoranes que, lanzándose en picado como alabardas, se sumergían en el agua para capturar peces de lomo plateado que se llevaban alzando el vuelo al instante. Pero luego no se iban con las presas a la costa, sino que las soltaban en un gran cesto que llevaba a la espalda una figura prodigiosa, la de un hombre de ancha envergadura que permanecía en pie, las piernas abiertas para mantener el equilibrio, sobre el curvo caparazón de una tortuga gigantesca. El hombre agitaba los brazos en lo alto, las palmas abiertas y los dedos crispados como si asiera el aire, y después las hacía descender causando la respuesta inmediata de los cormoranes, que volvían a clavarse en el agua para hacer más capturas. Así ordenaba a las aves que pescaran para él.

Un hombre de ancha envergadura permanecía en pie, las piernas abiertas para mantener el equilibrio, sobre el curvo caparazón de una tortuga gigantesca.

—¡Ha de ser un kami terrenal! —afirmó Inai.

—Entonces conocerá este mar como la palma de su mano. Quizás sea su protector, incluso —respondió Iwarebiko, que luego se volvió hacia Itsuse con una mirada de inteligencia. El jefe de la expedición, sin dudar lo más mínimo, bramó al timonel la orden de virar hacia el portento, camino que siguió la flotilla al completo detrás de la nave primera.

≡

S