Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

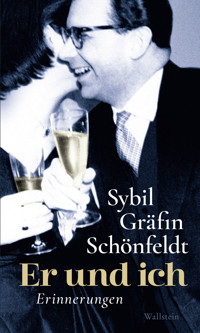

Ein Lebens-, Generations- und Zeitbild voll erzählerischer Tiefe und Poesie. In ihrer autobiographischen Erzählung schildert Sybil Gräfin Schönfeldt die Begegnung, das Kennenlernen kurz nach dem Krieg, die Liebesgeschichte und das gemeinsame Leben mit Heinrich, ihrem späteren Ehemann. So unterschiedlich beider Herkünfte auch sind, begegnen sich zwei unbehauste junge Menschen, die mit ähnlichen Gedanken und Gefühlen Gegenwart und Vergangenheit im Westdeutschland der Nachkriegszeit erleben. Sie ist eine Offizierstochter, deren Mutter kurz nach der Geburt stirbt und die bei Verwandten aufwächst. Er stammt nach der rassistischen Terminologie der Nationalsozialisten aus einer "jüdisch versippten Familie", zu deren Vorfahren auch die Mendelssohns zählen und hat mit viel Glück den Krieg überlebt. Sie arbeiten, schließen Freundschaften und Bekanntschaften in der neu entstehenden Zeitungslandschaft und im Hamburger Geschäftsleben während der Jahre des Wiederaufbaus und sind genaue Beobachter ihrer Zeit. Mit poetischer Zartheit, Subjektivität und zugleich in großen historischen Bögen erzählt die Autorin eine faszinierende Doppelbiographie. Das Buch bietet eine bewegende Liebes- und Lebensgeschichte aus der Kriegs- und Nachkriegszeit bis in die 1990er Jahre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sybil Gräfin Schönfeldt

Er und ich

Erinnerungen

Inhalt

Umschlag

Titel

Er und ich. Erinnerungen

Impressum

Wir hätten uns schon im April 1945 begegnen können, in den letzten Tagen des Krieges, in den Trümmern der Stadt München.

Heinrich kam‚ aus einem Feldlazarett südlich der Dolomiten, mit einem Marschbefehl nach Eberswalde, zu seinem Regiment. Dort war schon die Rote Armee einmarschiert, und sein Regiment gab es nicht mehr. Alle gefallen, gefangen, vielleicht auch erfroren. In München war er wie ich in einen der letzten Tagesangriffe der US-Bomber geraten, stand eingeklemmt zwischen anderen in der stinkenden Dunkelheit eines Luftschutzbunkers und wartete auf den Heulton der Sirene, der Entwarnung bedeutete.

Ich kam aus Oberschlesien, aus einem RAD-Lager, in dem wir nach der Schulzeit den Pflichtdienst leisten mussten, der gerade von einem halben auf ein ganzes Jahr verlängert worden war. Die Flucht in Eis und Schnee hatte Mitte Januar begonnen und führte mich über ein Straflager nach Bayern, nach München, in den letzten noch nicht besetzten Fleck des Deutschen Reiches. Ich reagierte mechanisch. Ich hatte gelernt, mich in der Gefahr klein und unsichtbar zu machen und abzuwarten. Mich hatten drei Soldaten aus den Resten eines zerschossenen Zuges herausgezogen und in Schutz genommen, und so stand ich zwischen ihnen und ihren Panzerfäusten in München im Bunker, gleich hinter dem Tor, an der Wand, beim ersten Heulton der Entwarnung waren wir vor dem Gedränge draußen.

»Wann hast du das letzte Mal was Warmes in den Bauch gekriegt?«, fragte einer.

»Ich weiß nicht.«

»Na, dann komm erst mal mit.«

Wohin? In das sogenannte Soldatenheim, ein ehemaliges Geschäftshaus dem Bahnhof gegenüber. Dort standen die NS-Frauen neben ihren riesigen Kübeln mit einer dampfenden, duftenden, sämigen Suppe, wir hakten unser Kochgeschirr vom Gürtel und bekamen es mit sicher litergroßen Suppenkellen randvoll gefüllt. Wahrscheinlich war es eine schlichte Mehlsuppe, mit Maggi gewürzt, aber uns schmeckte sie wie eine Suppe aus dem Paradies. Und dann saßen wir da, die Uniformjacken aufgeknöpft, die wundgelaufenen Füße weit von uns gestreckt, die Panzerfäuste wie Regenschirme an die Wand gelehnt. Satt und dösig und mit dem Gefühl: hier kann uns nun gar nichts mehr passieren.

Und dann kam ein Soldat: »Arbeitsmaid, kannst du mir mal diesen Knopf annähen?« Ein anderer zeigte mir ein Foto. »Das ist meine Schwester. Die ist auch im Arbeitsdienst. Kennst du sie vielleicht?«

Und Heinrich? Er war auch in diesem Heim gelandet, vielleicht genau an diesem Tag, etwas anderes als diese Zuflucht gab es auch gar nicht. Saß er in einer Ecke, satt und schläfrig wie wir, und schaute sich an, was da um die Arbeitsmaid herum geschah? Überlegte sich, wie die drei Soldaten und die Panzerfäuste dazugehörten?

Ich verabschiedete mich jedenfalls von ihnen und zog weiter nach Süden. Heinrich aber erfuhr von den anderen Soldaten, dass Eberswalde kein gutes Ziel mehr war, und begann seinen langen Marsch nach Norden, nach Hamburg.

Meine drei Begleiter? Wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich sicher, dass sie sich mit Hilfe ihrer Panzerfäuste ziemlich bald mit Ziviljacken und Hosen ausgestattet hatten, ihre verdreckten Uniformen verbrannten und in einem der oberbayerischen Bauernhäuser als Knecht oder als angeblich aus Masuren geflüchteter Vetter Unterschlupf fanden.

Wir hätten uns auch in Göttingen treffen können, viel früher, als Kinder. Auf dem Stadtwall, der noch erstaunlich geschlossen vorganden ist. Aber wenn er durch Straßen oder ein Gebäude unterbrochen wird, ist man nach ein paar Schritten wieder im Schatten der Kastanien und Linden. An seiner inneren Seite liegt die Albanischule, und in der ersten Klasse wurden die Freundschaften geschlossen, die ein Leben lang währen würden. Wir liefen oft nach dem Unterricht auf den Wall, sammelten Kastanien, bastelten aus Eicheln Tiere oder eine Pfeife, in der wir getrocknetes Laub als Tabak zu rauchen versuchten. Wir schrien und lachten, und es hätte uns ein alter Mann mit einem Jungen entgegen kommen können. Der alte Mann wäre sicher stehen geblieben, hätte gelächelt, aber dem Jungen, älter als wir, wäre das viel zu viel Gekreische und Gekicher gewesen, und sein Vater hätte sich leicht auf die Schulter des Jungen gestützt, und sie wären weiter gegangen. Heinrich und sein Vater Harry. Dieser war Augenarzt, in Göttingen aufgewachsen, hatte dort und in Paris Medizin studiert und sich als Schiffsarzt verpflichtet, weil er die weite Welt kennenlernen wollte. Er war ein großer Sportler, lief, glaube ich, als einer der ersten auf Skiern über Norwegens Berge, spielte auf englischen und schottischen Plätzen Golf, in langen weißen Flanellhosen, Hemd und Krawatte, einen flachen Strohhut, eine sogenannte Kreissäge, auf dem Kopf. Er gründete mit Freunden Golfclubs im noch kaiserlichen Deutschen Reich und schrieb das erste Golf-Lehrbuch in deutscher Sprache. Er heiratete eine Frau, die genauso gern und ausgezeichnet Golf spielte und immer wieder deutsche Meisterin wurde.

»Ach«, sagte sie später, »das musst du nicht so ernst nehmen. Bei den paar Frauen, die außer uns in Hamburg spielten, war das keine Kunst.«

Als eine alte Golf-Freundin das hörte, lachte sie und sagte: »Du hättest sie sehen sollen! Schläge von einer Länge! Und alles in einer Seelenruhe, als ob es nichts wäre …«

Das war vor zwei oder drei Jahrzehnten, nun war Harry alt und litt an einer Herzkrankheit, gegen die es damals noch kein Mittel gab. Er war schwach, aber er wollte Heinrich, seinem jüngsten Sohn, noch einmal sein Göttingen zeigen. Er wohnte mit ihm in Gebhards Hotel. Macht man von dort ein paar Schritte nach rechts, so ist man schon auf dem Wall. Links der Bahnhof, rechts Häuser wie aus einem Bilderbuch, und dann sieht man auch schon den Stolz der Universität, das Auditorium, ein Stück weiter, außerhalb des Walls, das Theater, und dann gleich Albanischule und St. Albani Kirche. Nächste Stationen: der Schwänchenteich, der alte Friedhof, der Rosengarten, das alte Stadttor, der Hirtenbrunnen, und zu allem, was sie sehen, erzählt der Vater eine Geschichte, und dann sind sie wieder im Hotel.

Wenn wir uns auch nicht auf dem Göttinger Wall begegnet sind, so wusste ich doch, wer sie waren. Heinrichs Familiennamen kannte ich schon viel länger, aber das hängt nicht mit einem lebendigen Menschen zusammen, sondern mit einem steinernen Sarg. Die Geschichte beginnt auch in Göttingen, am Kaffeetisch für die Kränzchenschwestern meiner Großmutter. Eine der Kaffeetanten, wie mein Großvater gerne sagte, war die Enkelin eines Bürgermeisters der Stadt, der dadurch berühmt wurde, dass er den von den Ziegen der Ackerbürger kahl gefressenen Hainberg wieder aufforsten ließ. Jeder Arbeiter, der aus der fruchtbaren Goldenen Aue durch das Eichsfeld nach Göttingen zur Arbeit kam, musste den Trieb eines Baumes oder Busches mitbringen und einpflanzen. Das hatte die Enkelin samt anderen Geschichten aus ihrer Jugendzeit aufgeschrieben und las das eine oder andere Kapitel den Kränzchenschwestern zur Begutachtung vor. Heiterer Beifall und: »Das muss aber illustriert werden!«

Schon richtete sich der Blick aller auf mich. »Du kannst doch so gut zeichnen!«

So zeichnete ich, wie die Enkelin als kleines Mädchen einen Blechkuchen mit Heidelbeeren vom Bäcker abholen muss, und es kommt ein Windstoß auf. Es war ein Vergnügen, die vielen kleinen Heidelbeerflecken mit Stahlfeder und Scriptol zu verewigen.

Die nächste Geschichte: ein Ausflug nach Moringen. Die kleine Bürgermeisterenkelin spielte mit den Kindern des Pastors Verstecken, auch in der Kirche, besonders gern in der Gruft, in der die steinernen Särge der Patronatsherren für die Ewigkeit dahindämmerten. Einer war besonders schön, weil der in ihm ruhende Ritter oben auf dem Deckel noch einmal in Stein gehauen lag, in der Rüstung, das Schwert in der Faust, den treuen Hund zu Füßen.

So habe ich das wirklich beste Versteck gezeichnet, mit Spinnweben unter dem gotischen Bogen und kräftiger Scriptol-Schraffur.

»Der war ein Schlepegrell«, erklärte die Enkelin, »und gehörte zu einem berühmten niedersächsischen Geschlecht, das seit Jahrhunderten ausgestorben ist.«

So blieb er mir in Erinnerung. Aus dem Buch ist nichts geworden. In der Nazi-Zeit war auch Papier rationiert, und wenn es bedruckt wurde, so eher für Heldengeschichten.

Im Soldatenhaus in München hatte Heinrich herumgefragt: Wer will nach Norden? Er hatte genug nützliche Papiere, den Entlassungsschein aus dem Lazarett in den Dolomiten, sein Soldbuch, den Stellungsbefehl in Eberswalde. Noch war Krieg, noch musste er sich vor dem Heldenklau, der Feldgendarmerie auf der Suche nach allen, die noch kv, kriegsverwendungsfähig, waren, ebenso hüten wie vor übereifrigen Parteigenossen, die einen wie ihn nur zu gerne verpfiffen.

Er war kein Krieger, aber er hatte gelernt, was er zum Überleben brauchte: nicht auffallen, unsichtbar sein in der Gruppe, sich im Schatten derer bewegen, die ihn nach einem flüchtigen Blick auf seine Jammergestalt in ihre Mitte nahmen. So stand er wieder im Schutz zweier Erzengel. Einer kannte wen in München, der sie in seinem zerbombten Haus schlafen ließ und jemanden kannte, der nach einem Tagesangriff im Bürgermeisterbüro in aller Ruhe sämtliche Stempel und Formulare beschlagnahmt hatte, mit denen er jetzt so viele echte und erfundene Papiere herstellen und ausfüllen konnte, dass Heinrich und seine Erzengel den gefährlichen Raum der Großstadt München verlassen konnten. Auf dem Weg nach Norden verloren sie das Gefühl für Zeit und Ort, aber sie verfolgten, wie die Frauen die bronzenen Hitlerbüsten, die in der guten Stube auf dem Geschirrschrank gestanden hatten, im Schutz der Dämmerung in den Dorfteich warfen. Sie hörten den Spaten in der Erde neben den Gemüsebeeten knirschen und wussten: da vergräbt wieder jemand seine Schätze vor den feindlichen Soldaten ebenso wie vor den neuen Herrschern, die sich wohl schon bald zur Stelle melden würden.

Dann kam der Mai, und nun? Keine Bomben mehr, keine Tieffliegerangriffe, noch niemand mit der neuen Befehlsgewalt der Sieger, eine Atempause.

Jedermann war auf dem Heimweg, aber keiner wusste, ob es ein Zuhause noch gab.

Der Sommer war gnädig. Kein Regen, keine Kälte. Wohlige Wärme für Heinrich, wenn er am Wegesrand auf seinem Rucksack saß, manchmal kamen Frauen mit Körben oder Kiepen vorbei, sahen das Elend, hockten sich neben den dünnen, blassen Ex-Soldaten, gaben ihm aus ihren Körben die Wurst oder den Käse und das Brot und fragten nach dem Bruder, dem Mann oder dem Vater. »Woher kommst du? Hast du ihn vielleicht gesehen?«

Heinrich steckte in einer verdreckten und zerrissenen Uniform. Er hatte nichts, was er in der friedlichen Gegend, in der keine Bombe gefallen und nichts verloren gegangen war, gegen ein frisches Hemd oder eine zivile Jacke hätte eintauschen können. Und je weiter er nach Norden kam, desto rascher klappten die Türen vor seiner Nase zu. Seine beiden neuen Schutzengel waren schon bald nach Osten abgebogen. »Pass bloß auf«, sagten sie zum Abschied, »dass dich jetzt am Ende nicht noch die Amis oder die Engländer erwischen!«

So marschierte er allein, und es war ihm nur recht. Kein Leben mehr in der Masse, allein. Allein in der großen Stille des Sommers. Allein in einem Land, das noch wie erstarrt lag. Keine Post, kein Telefon, kaum Autos, keine Eisenbahn und wenn, nur bis zum nächsten Bombentrichter.

Überall trafen sich abends, wenn sie nicht mehr weitermarschieren konnten, andere Soldaten, die einander berichteten, was sie erlebt und gehört hatten. Wo es sichere Wege gab. Wo jemand wusste, wie es in Königsberg aussah oder wo man die aufgelassenen Lager der Nazibonzen plündern konnte. Ja, es sollte irgendwo ein riesiges Gefangenenlager am Rheinufer geben. Die Amis waren wohl nicht darauf gefasst, dass sämtliche kämpfenden Truppen von einem Tag auf den anderen ihre Kriegsgefangenen waren. Aber das ist eine andere Geschichte.

Heinrich hatte oft Schmerzen. Er konnte die Narbe auf dem Rücken nicht sehen. Er versuchte, sich so gerade zu halten, dass die Spannung zwischen den Muskeln zwischen Schulter und Hüfte sich lockerte. Wenn er einen Schlafplatz in einer Scheune angeboten bekommen hatte und sich am nächsten Morgen am Brunnen wusch, gab es immer jemanden, der erschrocken und scharf die Luft einzog, oder ein Kind, das schrill nach der Mutter rief: »Sieh mal, was der Mann hat!«

Wenn er Glück hatte, holte ihn die Bäuerin in die Küche, gab ihm von ihrem Frühstück, während sie vorsichtig mit einem Leintuch und warmem Wasser den Rücken säuberte und salbte und ein sauberes weißes Hemd aus der Wäschetruhe holte. »Der Mann ist in Russland. Bis der wiederkommt, können wir auch neue Hemden kaufen.« Er konnte keinen Rucksack tragen, deshalb bekam er Brot und Speck oder Käse in Stücke geschnitten und stopfte sich die Taschen voll. Der Sommer war heiß, die Nächte aber waren hell und kühl, und er versuchte, nachts auf Waldwegen solange wie möglich vorwärtszukommen. Dann schnitt er sich einen Arm voll Farnwedel und legte sie im Schutz einer Hecke oder zwischen den Wurzeln kräftiger Buchen sorgfältig so, dass ein grünes kühles Bett entstand, das auch seiner Wunde wohltat. Er schlief ebenso gern mitten auf einer Waldwiese, im Duft der Kräuter, die er knickte, wenn er sich umdrehte. Und ringsherum nur Stille. Kein Rumpeln ferner Kanonen, kein tiefes, tiefes Brummen der Bombenflugzeuge. Kein Heulen der Bomben, wenn sie durch die tiefe, tiefe Nacht stürzten. Und er hatte überlebt. Er würde sein Leben lang schief sein, aber er lebte, und er vergaß das reine unschuldige Glück dieses Sommers nie.

Später, Jahre später, wenn wir durch einen Wald fuhren, der dem glich und vielleicht der war, durch den er damals gewandert war, hielt er manchmal an, und wir gingen im letzten Abenddämmer, bis er die Lichtung gefunden hatte, und wir lagen auf dem Bett aus Farnwedeln und hielten einander fest.

Im Sommer und Herbst ’45 gab es noch keinen Markt, keinen Handel, jeder lebte von dem, was er anbaute oder ertauschte, und Heinrich hat nie den Tag vergessen, als er erschöpft in einer Graskuhle lag und eine Bäuerin mit ihrer Tochter vorbeikam. Beide ein Backblech an die Hüfte gestemmt, unter einem sauberen Küchentuch Hefekuchen, dick mit Butter und Zucker besetzt, der seinen Duft weithin wehen und locken ließ. Sie stellten ein Blech neben ihn ins Gras und schauten freundlich zu, wie er ein Stück nach dem anderen langsam und genüsslich verzehrte.

Jahrzehnte später, als aus dem Feldweg längst eine Landstraße geworden war, hielt er fast immer dort mit dem Auto an, wo er im Gras den Hefekuchen gegessen hatte, der sein ganzes Leben lang der Maßstab für die Qualität von Hefekuchen war. »Hier muss es ungefähr gewesen sein. Möchte wissen, was aus der Frau und dem Mädchen geworden ist. Für mich war das der Tag, an dem der Frieden begonnen hatte.«

Es war noch lange kein echter Frieden, und Heinrich hatte Glück und kein Glück. Das Glück: an einem Tag hatte ihn ein Leiterwagen mitgenommen, und er war sofort auf den Säcken und Kisten der Ladung eingeschlafen. Es war dämmerig, als das Getrappel der Pferdehufe verstummte, der Mann auf dem Bock sich umdrehte, ihm mit der Peitsche übers Gesicht fuhr und sagte: »Weiter geht’s nicht. Raus, mein Junge!« Und ehe Heinrich fragen konnte, wo er war, zuckelte der Wagen auf ein Scheunentor zu. Das letzte Tageslicht zeigte, wo Westen und wo Norden war, und er ging und ging, durch Felder und ein Wäldchen, fand einen Hochsitz, kletterte hinauf und hockte sich auf die splittrigen Bretter, allein in der schweigenden Nacht, allein mit den Gedanken, die er immer wieder verscheucht hatte. Später hat er davon erzählt. Wir waren mit dem Auto unterwegs, hatten am Abend irgendwo in der Heide haltgemacht, aßen ein Butterbrot und versanken in die tiefe Stille, mit der die Nacht aufzog.

»So war das damals auch«, sagte er, »kein Licht, kein Ton. Ich fürchtete mich. Ich wollte am liebsten umdrehen, wollte ein Niemand sein. Was wartete denn auf mich? Wartete überhaupt jemand auf mich? Und wer bin ich nach all den Jahren, in denen andere über mich bestimmt haben, in denen ich Dinge um des Überlebens willen getan habe, von denen ich nie werde erzählen können?«

Damals ist er eingeschlafen, auf den harten nackten Brettern des Hochsitzes, und als die Sonne ihn weckte, sah er, dass er wieder in seiner Welt war. Der Himmel so klar, wie er im Süden gewesen war, aber heller, kühler. Am Horizont kein Berg, keine Hügelwälder. Birken, Tannen, Buchen. Knicks unter alten Linden. Eine Pappelallee.

»Ich bin natürlich weitermarschiert. Ich war, glaube ich, am frühen Nachmittag an den Elbbrücken. An den ersten Trümmern der Stadt. Die Engländer haben mich rübergelassen, weil ich ein Bürger von Hamburg war. Das hing mit der Versorgung zusammen. Wir hatten nichts, sie aber auch nicht viel, und dieses Nichts sollte kein Problem werden.«

Heinrich fand die Straße und fand das Haus, in dem er damals als Kind und als Schüler gewohnt hatte. Er wusste später nicht mehr, wie er über die Brücke gekommen war, und hatte sich sofort verirrt. Manche Straßen waren frei geschaufelt, andere nur ein Trampelpfad. Abends kam ein Wind auf, und der Trümmerstaub hüllte alles in schwere backsteinrote Wolken ein.

Heinrich fragte jeden: »Wo ist die Alster? Die Außenalster?«

Er hatte keine Uhr mehr, aber als er das Haus erreichte, in dem er wohnte oder gewohnt hatte, begann das Himmelsblau zu verblassen. Heinrich konnte vor Herzklopfen kaum atmen. Das Haus war heil. Dass es die Rückseite nicht mehr gab, konnte man von der Straße aus nicht sehen. Heinrich wartete, bis ihm das Blut nicht mehr in den Ohren brauste. Er stieg die vier Etagen hinauf. Es gab noch alle Stufen, es gab noch eine Wohnungstür, es gab noch die Klingel. Er hörte Lärm, Stimmen, Gelächter. Ein Fremder schob vorsichtig die Tür auf und fragte: »Was wollen Sie?«

Er schluckte. »Ich will rein. Das ist meine Wohnung.«

Der Mann lachte verächtlich. »Das kann ja jeder sagen! Denk dir ’ne andere Geschichte aus.« Und weil Heinrich wie angewurzelt stehen blieb, stumm vor Verwirrung, schrie er: »Hau ab!« und wollte die Tür zuknallen. Doch da erscholl ein Schrei, jemand, eine alte Frau in einer Kittelschürze, stieß den Mann beiseite und rief unablässig: »Dass du lebst, dass du noch lebst! Ach Junge, dass du noch am Leben bist!« Lina, Lina das Dienstmädchen, ein Geist aus einer anderen Welt, mager und zerzaustes graues Haar, aber Lina. Sie zog ihn hinein in die düstere Halle, in der noch mehr Fremde standen und ihn anstarrten, und er sah als erstes ein Kind auf seinem Schaukelpferd, ein Schaukelpferd fast so groß wie ein Pony, mit echtem Fell, ein Geschenk von Martha Liebermann, seiner Patentante.

Er wusste nicht, was er als erstes fragen oder sagen sollte, aber Lina schob den Fremden beiseite und befahl: »Machen Sie Platz! Sorgen Sie für Ruhe! Dies ist der Mieter dieser Wohnung!« Und dann stand Heinrich auf dem Dachboden, mitten in einem Möbellager, und dahinter hing ein Teppich als Ersatz für die zerbombte Wand und bewegte sich träge und langsam in einem Luftzug aus dem Nirgendwo.

»Ich habe rübergeschleift, was ich retten konnte«, klagte Lina, »diese Familien sind ausgebombt und hier eingewiesen, aber das alte Ehepaar von unten hat mir geholfen, besonders bei dem Teppich – und da drüben in der Ecke ist das Mahagonibett, das müssen wir nur zusammensetzen – ach, dass du nur wieder da bist. Nein – wo deine Mutter ist, weiß keiner. Und dein Bruder? Erst recht nicht.«

Dann lagen sie sich in den Armen, und auch Lina hatte endlich eine Schulter, an der sie sich ausweinen konnte. »Bei mir ist auch alles weg. Ein Volltreffer.«

Lina. Sie hatte schon Zimmer und Praxis des Vaters geputzt, als Heinrich geboren wurde, hatte die Küche dazu übernommen, als der Vater gestorben war und die Witwe die kleine Familie mit Bridgeunterricht zu unterhalten versuchte. Und jetzt? Sie passte auf. Sie empfing Nachrichten von Freunden, Familienangehörigen und Kollegen und gab sie weiter. Sie hütete die Kinder der Flüchtlinge und Ausgebombten, wenn die Mütter vor den Bäckereien und den Kolonialwarenläden, wie es noch hieß, Schlange standen. Sie wusste alles: wer überlebt hatte, was heil geblieben war, wer verwundet war. Einer hatte Glück, geriet beim Kampf um eine Rheinbrücke in die falsche Front und als POW, Prisoner of War, auf ein Schiff, das ihn in die Gefangenschaft in die USA brachte.

»Weich mir nicht aus!«, schrie Heinrich. »Was ist mit meiner Mutter?«

»Sie ist abgeholt worden.«

»Abgeholt? Warum denn? Wann denn, von wem? Was hat sie getan?« »Ach«, sagte Lina, »das ist eine lange Geschichte.«

Diese Geschichte begann mit Adolf, dem fast zehn Jahre älteren Bruder, der in den dreißiger Jahren in Oxford studierte, einer von den beiden letzten deutschen Cecil-Rhodes-Stipendiaten war, nicht nach Deutschland zurückkehrte, Engländer mit dem neuen Vornamen Peter wurde und nach Kriegsbeginn im Secret Service arbeitete, in einem Haus an der Küste. Dort saßen Frauen vor den Stadtplänen der Orte, über denen die englischen Bombenflugzeuge in der Nacht ihre tödlichen Ladungen abgeworfen hatten und über denen am hellen Tag, nachdem sich die Wolken der Angriffe verzogen hatten, Aufklärungsflugzeuge fotografisch festhielten, was nachts getroffen worden war. Diese Bilder wurden vergrößert und neben die Stadtpläne gelegt, die aus dem Deutschland der Vorkriegszeit stammten. So konnte verglichen und genau bestimmt werden, welche Häuser in welchen Straßen in der Nacht getroffen oder vollkommen zerstört worden waren. Diese Nachrichten wurden über den englischen Soldatensender Calais am nächsten Tag nach Frankreich gesendet, ein Straßenzug nach dem anderen, Hausnummer nach Hausnummer, was die deutschen Soldaten gegen alle Verbote zu hören versuchten, weil sie wussten: das ist die Wahrheit.

So wusste auch Peter, Heinrichs englischer Bruder, jeden Tag, dass die Straße in Hamburg, die er als Familienadresse kannte, noch so war, wie er sie als Schüler kannte. Er wusste allerdings nicht, wie viele Überlebende nach den Nachtangriffen in diese Häuser eingewiesen worden waren, welchen Nachbarn das große J in die Personalpapiere gestempelt worden war, wer den Judenstern an Jacke oder Kleid tragen musste, wer im letzten Moment geflohen oder untergetaucht war.

Er konnte nicht wissen, dass seine Mutter nach den ersten schweren Bombenangriffen auf Hamburg einen Platz überquerte, auf dem Frauen und Kinder in Gruppen eingeteilt wurden. Eine Rotkreuzschwester klatschte in die Hände und rief: »Schnell, schnell! Alle, die für neue Papiere eingeteilt sind!« Elisabeth reihte sich in einem Augenblick der Tollkühnheit mit den anderen ein, war in dieser Sekunde eine andere geworden. »Weil ich dachte, wenn ich jetzt als Ausgebombte gelte, kann ich ein ganz normaler Mensch werden. Ohne jüdische Mutter, ohne Angst«. Mit falschem Personalausweis und Lebensmittelkarten, aber vollkommen ohne die Papiere, die man in der Nazi-Zeit brauchte, um als Arier zu gelten. Sie ging nicht noch einmal in ihre Wohnung. Sie wollte unsichtbar bleiben. Und es war leicht, sich zu verbergen, wenn man allein war, unabhängig von anderen, für die man mitdenken und sorgen musste, frei von der Gefahr, verraten zu werden.

Die Stadt, in der sie sich in den nächsten Tagen neue Papiere ausstellen ließ, lag in Trümmern, bot viele Schlupfwinkel, war fast ohne Strom, ohne Gas. Wo in den vollständig zerstörten Straßen auch nur ein Mauerrest geblieben war, standen Sätze wie Schreie in weißer Kreideschrift: Wo ist Frau Hansen? Walter, sechs Jahre alt, gesucht! Max und Marie S., jetzt in Rellingen.

Im Mai hatten die englischen Besatzer die Stadt abgesperrt. Jeder zusätzliche Verbraucher belastete das System, verringerte die Zuteilung von Lebensmitteln für den Einzelnen. So war es in der Stadt, in die Heinrich heimkehrte.

Ich, die Arbeitsmaid, hatte in dem Münchener Soldatenheim noch einen Becher heißen Milchkaffee bekommen und war weiter nach Süden gewandert. Meine Großmutter hatte mir einen Zettel mit zehn oder zwölf Adressen von Freunden oder Verwandten gegeben, wo ich hoffen konnte, zur Not aufgenommen zu werden. Von diesen Adressen war nur noch eine erreichbar, lag im noch nicht eroberten bayrischen Allgäu, und dorthin machte ich mich auf den Weg. Es war immer noch Krieg. »Hattest du keine Angst?« Das wurde ich immer wieder gefragt. Ach, schon lange nicht mehr. Schon nicht mehr in Oberschlesien, als mein RAD-Lager aufgelöst war und wir vor den Russen flohen und in die Kampflinie der Wehrmacht gerieten. Wir hatten Hunger und kalte Füße, wir lebten von Augenblick zu Augenblick. Aber das ist meine Geschichte. Ich habe sie 1974 aufgeschrieben, und wenn ich sie heute wieder lese, erkenne ich vor allem, dass der Mensch viel mehr ertragen kann, als er es in den schlimmsten Träumen ahnt.

Aber damals blühte der Frühling 1945 in einen Sommer über, der seine ganze Pracht und Wärme entfaltete, und Heinrich ging es wie mir: Diese Macht der Natur, diese Schönheit, die sich um nichts kümmerte, was die Menschen ihr und sich angetan hatten, das zerriss ihm wie mir das Herz. Zerriss den Panzer um Herz und Seele, und in manchen dieser milden sanften Sommernächte saß man mit anderen irgendwo, wo man sicher und ungestört die Nacht vergehen ließ, und dann kam eine Stimme aus dem Dunkel und fragte: Wo kommt ihr her? Was hast du gemacht? Was musstest du machen? Andere antworteten, zögernd zuerst, jeder wusste, was hinter dem anderen lag, und dann redeten sie sich alles von der Seele, was sie zu Hause, falls es ein Zuhause gab, nie aussprechen würden.

Ich hab es einmal versucht, es muss in diesem Herbst gewesen sein, ich dachte an meine liebste Schulfreundin, die ganz in der Nähe von unserem Heimatort im RAD gelandet, vom Vater einfach im März unter dem Gezeter der Führerinnen dort abgeholt worden war, den friedlichen Lebenskreis um Göttingen herum nicht verlassen hatte, und ich meinte, sie würde es trotzdem verstehen. Aber sie schaute mich nur missbilligend an und sagte: »Gib doch nicht so an! Aber du hast ja immer in Deutsch die besten Aufsätze geschrieben.«

Also hielt ich den Mund. Ein einziges Mal wich ich nicht aus. Ich hatte eine Augenentzündung, und es tat mir gut, wenn ich eine dunkle Brille trug. So saß ich im Wartezimmer eines Augenarztes. Er kam aus seinem Zimmer, sah mich, sagte ärgerlich: »Nehmen Sie doch diese alberne Brille ab!« Ich sagte, weshalb ich sie trug. »Und wo haben Sie sich das geholt?« Auf der Flucht aus Oberschlesien.

Da hielt er den Mund.

Und dann war der Krieg wirklich aus.

In England begann Heinrichs Bruder Peter sofort, Himmel und Hölle ohne Rücksicht auf Permits und Regeln in Bewegung zu setzen, um die Mutter – in einem Militärflugzeug – nach London zu holen. Nach den Informationen, über die er verfügte, musste eine kleine alte Frau wie seine Mutter halb verhungert sein, und er riet, eine Krankentrage mit an Bord zu nehmen. Er hatte so einen Wirbel gemacht und so viele dazu gebracht, bei der Rettung dieser unbekannten alten kleinen Frau zu helfen, dass ein ganzes Empfangskomitee auf dem Militärflugplatz auf sie wartete, und vor Begeisterung klatschten sie alle und riefen Hurra, als diese kleine alte Frau mager, aber doch munter mit eigener Kraft die Treppe hinunterstieg und gar nicht begriff, dass dieses Willkommen ihr galt.

Sie hatte zwei hellblaue Teetassen und Teller im Gepäck, damit sie auf jeden Fall für den Sohn und sich ein anständiges Frühstück servieren konnte, aber ihr Lieblingsvetter, der schon in den zwanziger Jahren mit seiner ganzen Familie nach London geflohen war, nahm sie auf, und die blauen Teetassen und Teller blieben in ihrem Reisekarton und wurden schon nach ein paar Monaten samt Mutter und Sohn seines Berufs wegen nach Kanada verschifft.

Dort kaufte sie sofort einen Pressure Cooker, dazu das berühmte Kochbuch »Joy of Cooking« (Pocketbook-Ausgabe) und brachte sich ein so modernes Kochen bei, wie sie es in Deutschland nie hätte lernen können.

In Göttingen sah alles aus wie immer. Nur enger, denn englische Soldaten zogen in die Georgia Augusta ein, in die südlichste Universität Englands aus der Zeit, in der die Könige von Hannover auf dem englischen Thron saßen. In Göttingen, in dieser nicht zerstörten Stadt, wurden die Krieger in ein oder zwei Übergangssemestern wieder Studenten, und wir Einheimischen mussten sehen, wo es für unsere Vorlesungen einen Raum gab. Wir hockten in den kleinsten Seminarräumen auf Treppenstufen, Fensterbrettern und am Rande des Podestes, auf dem Tafel und Pult standen, im weißen Staub der Kreide.

Meine Klasse holte seit Mai das 1944 abgebrochene Abitur in Übergangskursen nach, und man nahm mich auch im Oktober noch auf.

Als ich mit einer gewissen Mühe bestand, bekam ich die Zulassung zum Studium. Wollte ich studieren? Und wenn ja: zu welchem Zweck? Ich glaube, ich griff zu, weil es mir angeboten war und vielleicht, weil ich dachte, dass ich beim Studium der Germanistik und Kunstgeschichte am besten lernen und beurteilen konnte, wohin es mich führte.

Für Heinrich in Hamburg war die Antwort auf die Frage: Was nun? sehr viel einfacher und vollkommen klar. Er musste Geld verdienen, denn seine Mutter und ihre ältere Schwester hatten durch Inflation, Krieg und die Raubzüge der Nationalsozialisten alles verloren. Noch gab es keinen finanziellen Ausgleich, und als Peter, der ältere Sohn, später versuchte, für die einkassierte Arztpraxis des Vaters, für fast zehn Jahre verlorene Miete eine Wiedergutmachung zu bekommen, dauerte es Monate, bis die Mutter eine Summe erhielt, die eher eine Beleidigung war: 200 Deutsche Mark.

Ganz in Heinrichs Nähe hat sich der NWDR mit der Hilfe und unter der Aufsicht der englischen Besatzungsoffiziere einen Sender eingerichtet und gleichzeitig eine Rundfunkschule. Denn die Engländer und Amerikaner wussten nicht, ob sie den Ex-Feinden trauen konnten oder ob vor allem die jungen Leute in der Hitler-Jugend, in der Napola und im RAD und anderen Organisationen schon so gedrillt worden waren, dass sie eine verlorene Generation und eine Gefahr für alle Gutwilligen waren. Die Lehrer der Rundfunkschule waren Journalisten, die aus dem Exil heimgekehrt oder Opfer der NS-Justiz gewesen waren, aber überlebt hatten. Männer also, die wussten, wie man diese Rundfunkschüler beurteilen musste, wie man aus Befehlsempfängern denkende Menschen machte.

Heinrich wurde geprüft und aufgenommen, erhielt dann eine Stelle in der Nachrichtenredaktion.

Tiefer und andauernder hatte ihn jedoch etwas anderes beeindruckt und auch geprägt. Er war nach Wilton Park zu einem der sechswöchigen Kurse eingeladen worden. Wilton Park, ein ehemaliges Herrenhaus nordöstlich von London, war nach den Gesprächen entstanden, die einer der späteren Leiter des Hauses mit deutschen Kriegsgefangenen geführt hatte. Die jungen, von Dr. Goebbels’ Propaganda verführten Leute sollten erleben können, was Demokratie, was die Freiheit des Denkens war. Dies wurde ihnen als Gästen in Wilton Park nicht allein durch Vorträge erklärt, sie nahmen zum Beispiel an einer Parlamentssitzung teil, besuchten Fabriken und Arbeitersiedlungen, die Geschäftsstellen des Auswärtigen Amtes, der Gewerkschaften und der politischen Parteien, wurden nach Oxford und Cambridge eingeladen und zum Empfang bei einem Bürgermeister – sicher mit der goldenen Kette – und konnten so viel und so frei fragen oder kritisieren, wie sie wollten.

Heinrich musste kein Nazi-Schrott ausgetrieben werden. Er erlebte gerade in Hamburg mit, wie Ärzte, Juristen, Lehrer und Professoren alles beseitigten, was ihre braune Vergangenheit bewies, und sich leise wieder auf ihre alten Plätze schlichen. Wilton Park lebte von der Hoffnung, dass es die andere Welt noch gab und dass es sich lohnte, für sie einzustehen.

Die Eingeladenen – Männer wie Frauen – erhielten auch ein Taschengeld, und die meisten kauften sich entweder einen schönen warmen Dufflecoat (aus Heeresbeständen) oder einen Trenchcoat, Traumstücke in diesen Jahren vor 1948, vor der Währungsreform.

Heinrich kam in einem Dufflecoat mit neuen Freunden und politischen und journalistischen Verbindungen nach Hamburg zurück.

Er kam nicht verändert nach Hamburg zurück, eher bereichert und sicher sehr viel kritischer und strenger. Er fragte sich bei den alten Freunden: Was habt ihr gemacht oder unterlassen? Als es kälter wurde und die Heizungen noch längst nicht funktionierten, lief Heinrich oft mit einem Klassenkameraden zu einer Fabrik. Dort arbeitete ein Freund von beiden als Nachtwächter, und wenn er nicht die vorgeschriebenen Rundgänge machen musste, saß er in einer puttwarmen Wächterstube. Die drei schliefen reihum, lasen, lernten, tranken immer dünner werdenden Tee und landeten fast in jeder Nacht bei denselben Fragen: Wo sind die anderen? Wer hatte überlebt?

»Kannst du dich noch an den Kleinen erinnern? Der das absolute Gehör hatte und uns im Musikunterricht immer gerettet hat, weil unser richtiger Lehrer eingezogen war und dieser Ersatz keine Ahnung hatte, was er mit uns anfangen sollte, und auf dem Klavier einen Ton anschlug, und wir mussten sagen, welcher es war? Der wurde Flak-Helfer! Und er hat geheult, als ein anderer Junge neben ihm aus unserer Parallelklasse getroffen wurde. Und dann hat die ganze Flak-Batterie einen Volltreffer bekommen.«

»Und er?«

»Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Er liegt immer noch in einem Krankenhaus. Am Anfang haben wir ihn abwechselnd besucht, muss man ja machen. Aber wenn du ihn anschaust und etwas sagst oder fragst, fängt er so an zu schreien, dass du eine Gänsehaut kriegst.«

»Und wisst ihr, wo Gerd abgeblieben ist? Gerd war mein liebster Schulfreund.«

»Na, du weißt ja: es gab keine Semester mehr, sondern Trimester, und da waren die Studenten eher fertig und gleich an der Front.«

»Aber der Vater ist doch Arzt. Er ist unser Hausarzt. Er hätte ihm doch helfen können!«

»Nee«, sagte der Nachtwächter, »eben nicht! Der Vater ist Jude, aber er hat das irgendwie vertuscht. Und dazu kam: der Vater galt auch nicht als Jude, weil er Arzt war. Und für die Nazis durften Ärzte nicht jüdisch sein. Ich weiß nicht, wie er sich durchgemogelt hatte, aber deshalb durfte er ja nicht auffallen, und er konnte auch keinem trauen. Er hat verzweifelt versucht, Gerd die Praxis irgendwie zu übergeben, aber das hat nicht geklappt, und Gerd durfte auch nicht weiterstudieren, sondern kam an die Ostfront, in ein Lazarett, wo die Chirurgen das Morphium selber nahmen. Wir arbeiten in einem Schlachthaus, hat einer zur Begrüßung gesagt, und Gerd – also die letzte Feldpost kam aus Ostpreußen, und das ist über ein Jahr her.«

Heinrich starrte zum Fenster hinaus und riss die Augen so weit wie möglich auf, um nicht in Tränen auszubrechen.

»Ach je«, sagte der Freund, »das war dein Freund, oder?« Und als Heinrich nickte, sagte er: »Hier wirst du auch nicht mit offenen Armen empfangen. Als ich nach Hause kam – also: sie hatten gedacht, unser Sohn ist gefallen oder verschollen oder vielleicht gefangen genommen. Nun wird es auf jeden Fall lange dauern, bis er heimkommt. Sie hatten meine Sachen beiseitegeräumt oder verschenkt, und ich wurde natürlich wütend, aber ehe ich etwas erwidern konnte, hab ich den Vater heimkommen sehen, müde, verschwitzt, hatte das Fahrrad den Berg hinaufgeschoben. Am Lenker hing ein großer Blecheimer, sorgfältig mit dem Blechdeckel verschlossen. Die Mutter lief ihm entgegen und nahm ihm das Gefäß ab und rief dabei: ›Karl-Heinz, denk’ doch, wer gekommen ist!‹ Dann hielt sie auch das Rad, und der Vater wurde so blass, wie ich ihn noch nie gesehen habe. ›Gott sei Lob und Dank‹, hat er gemurmelt, und dann hat er mich in die Arme genommen, aber dann auch gleich gefragt: ›Lass dich erst einmal anschauen – wie siehst du denn aus?‹«

Er sah noch immer wie ein Junge aus, und die Eltern begannen ihn wieder genauso zu behandeln, wie sie ihn vorher behandelt hatten. Er zog mit der Mutter los und tauschte eine Kochhexe ein, einen schuhkartonkleinen Herd, den man mit einem einzigen Brikett heizen konnte und dessen Rauch durch ein Rohr durchs Küchenfenster direkt nach draußen geleitet wurde. Er zog mit dem Vater los, um irgendwo Holz zu beschaffen, und half für einen Korb Eier bei den Bauern aus, der sie früher immer mit Äpfeln und Honig beliefert hatte. Die Mutter strickte ihm aus einer aufgeribbelten Jacke einen neuen Pullover, und dann trennte sie von Vaters SA-Jacke den Kragen und die Paspel ab und färbte sie mit Wäscheblau, weil sie hoffte, dass Blau und Gelb eine Art Lodengrün ergeben würden, aber die Jacke wurde wenigstens dunkel, und die Mutter nähte einen Stehkragen und andere Knöpfe an, sodass sie wie eine Trachtenjacke aussah.

»Dann hast du etwas«, sagte sie zu ihrem Sohn, »wenn es kalt wird.« Der Vater arbeitete nach Büroschluss im Garten und erwartete, dass der Sohn ihm half. Er erwartete außerdem, dass der Sohn pünktlich zum Mittagessen und zum Abendbrot zu Hause war.

Keiner fragte ihn mehr: »Was hast du erlebt?« Einmal nur die Andeutung einer Frage: »War es wirklich so schlimm, wie die Leute behaupten?«

Es wäre dem Sohn unpassend vorgekommen, wenn er geantwortet hätte: »Nein. Schlimmer.« Und er wusste instinktiv, dass sie die Wahrheit auch gar nicht hören wollten. Er dachte zum ersten Mal: »Wie haben sie mich überhaupt fortlassen können? Sie haben doch gewusst, dass ich wirklich dabei hätte draufgehen können.«

Er begann von dem zu träumen, was er nicht erzählen konnte, und er begann auch gereizt zu reagieren, wenn der Vater von der Schmach des verlorenen Krieges sprach und wie demütigend es sei, in einem besetzten Land zu leben.

»Ihr seid doch selber schuld daran«, sagte er einmal, »ihr habt das doch alles zugelassen.«

»Das ist ja unerhört«, sagte der Vater, »zum Schluss bin ich auch noch daran schuld, dass dein Bein kaputt ist.«

Heinrichs Freund sagte, er wusste nicht, was er darauf erwidern sollte, er wusste nur, in der Stadt seiner Eltern, die der Krieg verschont hatte, wo keine Bomben gefallen waren, weil die Stadt weit genug westlich lag, sodass niemand Heim oder Habe hatte im Stich lassen müssen, dort hatte sich nichts verändert. Und das war für ihn schwer zu ertragen, denn er hatte sich sehr verändert und veränderte sich immer weiter. Das hing nicht mit dem Erwachsenwerden zusammen, sondern mit dem immer stärker werdenden Gefühl, nicht einfach dort weitermachen zu wollen oder zu können, wo der Krieg in sein Leben eingegriffen hatte. Der Vater dagegen arbeitete wieder in der alten Firma, mit allen anderen ehemaligen Mitarbeitern, auch mit denen, die überzeugte Nazis gewesen waren. Als der Sohn einmal eine Bemerkung darüber machte, erwiderte der Vater: »Solange du die Füße unter meinen Tisch steckst, musst du schon akzeptieren, was ich für richtig halte.« Aber Heinrichs Freund dachte: »Richtig? Was habt ihr denn richtig gemacht? Wie könnt ihr denn annehmen, dass uns das noch etwas gilt?« Und dann sah er eines Tages, als er mit dem Blecheimer voll Steckrübengemüse aus der Volksküche heimradelte, den Vater vor sich auf der Straße, und er sah, wie er sich nach einem Zigarettenstummel bückte, den ein englischer Soldat in den Rinnstein geworfen hatte. Der Vater zerdrückte sorgfältig die Glut und steckte den Zigarettenstummel so unauffällig in seine Jackentasche, dass man die Routine spürte. Der Vater, der vom Stolz der Deutschen sprach und von der Schmach der Besatzungszeit.

Von dem Tag an stritt Heinrichs Klassenkamerad nicht mehr mit seinem Vater. Er wagte nicht, darüber nachzudenken, aber er spürte, dass er sich von seinen Eltern zu lösen begann. Dann tauchte ein anderer Klassenkamerad auf und sagte, die Schule und die Vorlesungen begännen wieder. Einmal in der Woche bekamen sie Schwedenspeisung, eine Art Schokoladensuppe, für die sie noch einmal ihr Kochgeschirr benutzten. Nach dem Unterricht oder den Vorlesungen zogen sie zum Fluss und schwammen, luden Mädchen ein und tanzten nachts unter Lampionlicht, lasen Hemingway und Faulkner und Thomas Wolfe, kochten Tee und Kaffee auf alten Primuskochern, und es wurde immer nur eine dünne Brühe, aber das war vollkommen gleichgültig. Sie hatten fast alle das gleiche erlebt, sie waren beieinander und waren sich einig. Sie waren Freunde.

»Wir werden alles besser machen«, sagten sie, und sie standen morgens um sechs Uhr auf, um die ersten in der Schlange beim Brotladen zu sein, und gleich nach der Schule rannten sie zur nächsten Schlange an der Theaterkasse, und es gab Stücke von Bert Brecht und amerikanischen Autoren, deren Namen sie noch nie gehört hatten.

Heinrich hätte gern studiert, sicher am liebsten Jura, denn er besaß einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, verfügte über ein präzises Gedächtnis, war unbestechlich und gesetzestreu auch im Alltag. Er wäre ein Richter gewesen, der so viel Raub, Verrat und befohlenen Mord am eigenen Leibe und im eigenen Leben gesehen hatte, dass ihm der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit immer nur zu gut bewusst gewesen wäre.

Als wir einmal, in den fünfziger Jahren, im VW eines Freundes nach Holland gefahren waren und der Freund sich dort ein paar Stangen Zigaretten gekauft hatte und sie vor der Heimfahrt in den Falten des nur schwach aufgerollten Schiebedachs vorm Zoll versteckte, stieg Heinrich aus dem Auto und rief: »Nein!« Sie stritten, der Freund zog die Zigaretten schließlich aus dem Versteck, gab sie mir, und während die beiden Freunde, immer noch streitend, ins Auto stiegen, schob ich die Stangen von der anderen Seite aus wieder hinein. Für mich war es ein Spiel, ein Spaß, außerdem war die Zeit noch nicht fern, in der Kardinal Frings das Stehlen zum Überleben nicht als Sünde bezeichnet hatte.

Für den Freund war es etwas anderes: seinen Eltern hatten die Nazis eine der typisch Hamburger Früchtegroßhandlungen, die ihnen seit Generationen gehörte, enteignet und arisiert, und sie waren nur durch Zufall einem der ersten Transporte in ein KZ entkommen. Er, der Sohn, meinte seitdem, dem Staat, der zum Räuber und Verbrecher geworden war, nichts zu schulden.

Für Heinrich hatten die Schwierigkeiten schon Jahre früher mit der Krankheit des Vaters begonnen. Heute hätte ihn eine Operation gerettet, damals, in den frühen dreißiger Jahren, war es ein Leiden zum Tode, und als Arzt wusste er, was ihm bevorstand. Die Haare waren weiß geworden, die Haut blass und dünn, und er begann, sich nach dem Vormittag in der Praxis und dem Mittagessen auf das Sofa zu legen und eine halbe Stunde auszuruhen. In der Zeit saß Heinrich, gerade Gymnasiast, am Schreibtisch des Vaters und machte Schularbeiten. Er hörte den Vater atmen, und wenn der alte Mann mit einem Schnaufer erwachte, brachte er ihm eine Tasse Tee, kuschelte sich neben ihn und bekam manchmal einen Schluck ab.

Und eines Tages brach der Atem des Vaters ab, holperte, wurde leiser. Da lief Heinrich zur Mutter, die im Nebenzimmer saß und las, und sagte: »Vati atmet so komisch.«

Sie sprang auf und lief zu ihrem Mann. Er atmete nicht mehr, die Augen waren noch im Schlaf geschlossen, und sie nahm den Sohn in die Arme, und sie setzten sich dicht neben den Vater, saßen in tiefem Schweigen.

»Das war der letzte ruhige Tag«, sagte Heinrich, und die Unruhe kam nicht durch die Beerdigung. Die Mutter war ja als Halbjüdin durch die Ehe mit einem Nicht-Juden, einem Arier, als Privilegierte geschützt. Nun hatte sie diesen Schutz verloren. Sie war vogelfrei. Es galten nun alle Gesetze, die den Juden Freiheit, Arbeit, Würde und Geld raubten, auch für sie. Das vielleicht Wichtigste für den Alltag von Witwe und Sohn: es war üblich, dass die Witwe eines Arztes die Praxis seinem Nachfolger verkaufte oder vermietete. So war sie gesichert. Doch nun war Juden nicht mehr gestattet, sich mit den reinrassisch arischen Körpern, ob gesund oder krank, zu befassen. Also wurde die ganze Praxis gerettet, das heißt: ohne Ersatz einkassiert.

»Ihr müsst umziehen«, flüsterten die Freundinnen, »hier kennt euch jeder. Zieht in eine so kleine Wohnung wie nur möglich. Dann fallt ihr nicht auf. Der Name klingt nicht jüdisch.«