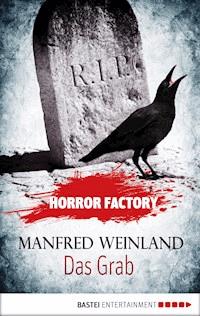

1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

Die englische Kleinstadt Stratford-upon-Avon ist vor allem durch den großen Dichter William Shakespeare bekannt, der dort geboren und begraben wurde.

Doch Stratford-upon-Avon birgt auch ein Geheimnis, das an den Grundpfeilern der Naturwissenschaften rüttelt, wirft es doch die Frage auf: Ist der Tod wirklich das unausweichliche Schicksal für jedermann - oder lässt er sich überlisten?

Als Elisabeth Crowley stirbt, ahnt noch niemand, am allerwenigsten der untröstliche Witwer, dass die Antwort darauf ausgerechnet in ihrem Grab zu finden ist ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 138

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Das Grab

Prolog

Special

Vorschau

Impressum

Das Grab

von Manfred Weinland

Prolog

Sam Tyler lächelt. Ich observiere ihn seit Tagen, und wann immer ich ihn zu Gesicht bekomme, lächelt er. Er meint, Grund dazu zu haben, doch er irrt. Er meint, ein Glückspilz zu sein. Auch das ist falsch.

Ich habe lange genug gewartet, lange genug beobachtet. Geschmeidig setze ich mich in Bewegung. Ich kenne meinen Auftrag und weiß, dass ich keine andere Wahl habe, als ihn auszuführen. Ich habe eine Bestimmung. Ich bin ein Reisender geworden, der die Dinge in Ordnung bringt ...

Sam Tyler weiß und ahnt davon nichts. Vorhin ist er aus dem Bus gestiegen und aktentaschenschwingend heimgekommen. Es geht ihm gut. Seit er gestorben ist, so scheint es, weiß er das Leben erst richtig zu schätzen.

Nun brennt Licht hinter den Fenstern im Erdgeschoss des schmucken Reihenhäuschens. Sam Tyler ist durch und durch solide. Single, aber dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt. Momentan wohnt er ganz allein in seinem Heim, das Gemütlichkeit ausstrahlt, soweit ich es von der Straße aus erkennen kann.

Ich gleite den Bürgersteig entlang. Meine Füße berühren den Boden mit einer Leichtigkeit, als wäre die Schwerkraft für mich reduziert. Aber das täuscht. Ich wiege wahrscheinlich noch genauso viel wie vor hundert Jahren, auch wenn ich das nie überprüft habe.

Auch in den Nachbarhäusern brennt Licht, das sich mit dem der Straßenlaternen vermischt. Eine trübe Mélange aus Helligkeit lässt mich allenfalls als dunklen Schemen erkennen, sollte zufällig jemand aus dem Fenster und in meine Richtung sehen.

Ich bin ein Schatten unter Schatten.

Das Gartentürchen quietscht leise, als es vor mir zurückschwingt. Kies knirscht unter meinen Schuhen. Ich gehe zügig auf die grün lackierte Tür zu. Statt auf die elektrische Klingel zu drücken, benutze ich den altmodischen Klopfer.

In Kopfhöhe der Tür befindet sich eine kleine Luke, deren Riegel jetzt zurückgeschoben wird.

Sam Tylers Gesicht erscheint in der Öffnung.

Sam Tyler lächelt. »Ja?«, fragt er freundlich. »Bitte? Was kann ich für Sie tun?«

»Sterben«, sage ich. »Endlich sterben.«

Meine Hand schießt vor.

†

1.

England, 1878

»Das darfst du nicht! Versündige dich nicht!«

Ich schaue in das zerfurchte Gesicht, das mir wie ein Spiegel ist. Aber der Gram darin ist nicht das, was in mir zehrt und zerrt, sie kann nur ein Abklatsch jenes Fegefeuers sein, in dem ich brenne, brenne, brenne!

Mein Schmerz wird niemals enden und auch nicht meine unstillbare Wut.

»Und wenn ich es mit meinen eigenen Händen hineinmeißeln muss – es ist beschlossen! Geh jetzt, bitte geh. Wenn du der Freund bist, als den ich dich immer sah, lass mich jetzt allein. Ich ersticke sonst. Die letzten Tage waren ...«

Edmond sieht mich an, wie nur er mich anzusehen vermag. Wir kennen uns seit frühen Kindheitstagen. Unsere Freundschaft ist so groß und echt, wie man es sich besser nicht wünschen kann. Zu besseren Zeiten verglich ich sie oft mit einem exzellenten Sherry, der umso besser mundet, je länger man ihm Zeit gibt, sich zu entwickeln. Aber auch Freundschaft muss atmen, wie der gute Whisky im Eichenfass, um die rechte Reife nicht nur zu erlangen, sondern auch zu wahren.

Ich hoffe inständig, dass Edmond mich versteht, und warte auf ein Zeichen in seinen eisgrauen Augen, die ihn stets besonnener wirken lassen als mich.

Als er nickt, fühle ich mich für einen Moment wie befreit – aber so wonnevoll wie vor Liz' Tod atmen, durchatmen, werde ich nie mehr können.

»Ich hänge an dir wie eine Klette, Freund, verzeih, wenn ich dich damit erdrücke. Mir war es gar nicht bewusst. Aber ich verstehe, dass du umso mehr an sie denken musst, je mehr ich da bin und dich mit meiner eigenen Trauer und Traurigkeit an sie gemahne. Ich gehe heim, du sollst ein wenig Ruhe finden, vielleicht auch Abstand. Ich wünsche es dir. Ich wünsche es uns allen. Wenngleich ich weiß, dass die Wunde noch zu frisch ist, um jetzt schon heilen zu können.« Er seufzt, tritt dicht vor mich und legt seine Hände auf meine Schultern. Sie sind kalt, fast so kalt wie ...

Ich zucke zusammen. Er drückt einmal fest zu, dann löst er die Finger und tritt zurück. »Wann darf ich dich wieder besuchen, ohne dass ich dir damit mehr zufüge als wohltue?«

»Rede nicht so. Du bist mir lieb und teuer, und wenn ich dich nicht hätte, ich wüsste nicht mehr ... nicht mehr ein noch aus.« Meine Stimme, ohnehin fast tonlos, scheint wie Wasser in einem Schwamm zu versickern. Am Ende mag sie kaum noch zu verstehen gewesen sein.

Edmond lächelt karg und wendet sich zur Tür. In dem dunklen Flur sind die Kerzen heruntergebrannt und erloschen. So lange haben wir wieder vor dem Kamin gesessen und stumm den Flammen zugesehen. Oft wird dabei mein Blick so starr, dass ich anfange, Dinge darin zu sehen, die mir meine Einbildung eingibt. Ich nehme sie dankbar an, denn es sind Bilder von ihr, von meiner so plötzlich tragisch verstorbenen Gemahlin, die zugleich Edmonds Schwester war.

Nachdem mein Freund gegangen ist, verharre ich noch eine Weile in der offenen Tür und lausche dem Zweispänner nach, der zum Schatten unter Schatten wird.

Wie mein Leben, denke ich, und mir ist, als sauge mein Atem nicht nur die Kühle der Nacht, sondern auch ihr sternenloses Dunkel ein. Am Himmel treiben Wolkenberge, es riecht nach Regen.

In solchen Nächten saß ich oft mit Elisabeth auf unserer Lieblingsbank im Garten. Sie liebte Wolken mehr als Sterne. Damals fand ich das erstaunlich, heute bin ich es, der den Glanz der fernen Sonnen nicht erträgt.

Gottes Schöpfung.

Bitterkeit tränkt jedes dieser Worte.

Statt zurückzugehen ins Kaminzimmer, greife ich noch im Flur nach einer Lampe und entzünde sie mit einem Schwefelholz. Aus der Schublade einer Kommode nahe der Tür nehme ich einen Stumpen Kreide und stecke ihn ein. Wenig später schon schreite ich den gepflasterten Pfad entlang, der mich hinters Haus und bis zu der Gruft führt, in der schon meine Großeltern und Eltern sowie meine bereits im Säuglingsalter verstorbene Schwester beigesetzt wurden. Die Familiengruft erinnert von außen an einen griechischen, von Säulen gestützten Tempel, zu dessen Eingang acht Stufen emporführen.

Die Acht war für uns Crowleys immer von mythischer Bedeutung. So ging beispielsweise aus den acht Menschen, die die Sintflut überlebten, das neue Menschengeschlecht hervor, wie mein bibelfester Vater mir einst erklärte.

Mit jedem Schritt, den ich mich der Gruft nähere, wird mir klammer ums Herz. Der Schein der Lampe lässt das Dunkel zurückweichen wie ein Rudel scheuer Tiere. Erstes Herbstlaub säumt den Weg. Die großen alten Bäume wiegen sich in einem steten Wind, als wären es Ungeheuer, die sich in falscher Höflichkeit vor mir verbeugen.

Vor der Gruft bleibe ich stehen und lausche, weil mir für einen Moment war, als hörte ich eine Stimme. Doch ich muss mich getäuscht haben. Stief steige ich Stufe für Stufe nach oben. Vor der Tür aus geschwärztem Eichenholz bleibe ich stehen.

Das Lampenlicht erfasst mein Familienwappen, wie es oben auf dem sandsteinernen Gewände des Eingangs prangt. Es zeigt zwei Engel, die nebeneinander stehen und sich auf ihre flammenden Schwerter stützen, eine Szene aus der Genesis, die Wächter des Paradieses, aus dem die Menschen von Gott verwiesen wurden. Aber die Crowleys hatten den festen Glauben, dass dieses Verbot nur den lebendigen Menschen gelte. Im Tode, so waren sie überzeugt, würde Gott den Gläubigen die Pforte zum Garten Eden nicht länger verwehren.

Ich erbebe vor Zorn und Verzweiflung. Und auf dem Höhepunkt meiner Wut lasse ich mich hinreißen, die Kreide hervorzuholen und damit Striche über das Wappen zu ziehen, als könnte ich es damit ausradieren.

Links und rechts daneben schreibe ich ungelenk in großen Lettern:

GOTT! IST! TOT!

Ich sehe Edmonds entsetztes Gesicht förmlich vor mir. Darüber, dass ich einen Steinmetz beauftragen will, diese Worte fachmännisch und gut sichtbar für jeden, der den Weg hierher findet, in den Sandstein zu hauen, ist unser Streit entbrannt. Ich habe ihm gesagt, dass ich abschwöre – abgeschworen habe –von dem Gott, der mir mein Liebstes nahm. Grundlos, wie auch Edmond mir beipflichten musste. Aus purer Bosheit.

»Aber du kannst ihn nicht ebenso für tot erklären wie Elisabeth! Nicht Gott!«, hallen seine Worte noch einmal in mir nach.

Genau wie meine Erwiderung: »Ich kann! Du wirst sehen, ich kann! Schon morgen werde ich einen Boten nach Birmingham schicken. Zu der Firma, die diese Gruft hier errichtete, als ich noch gar nicht geboren war. Die Leute werden alles zu meiner Zufriedenheit erledigen.«

»Täusche dich nicht. Sie werden sich weigern. Mehr noch: Sie werden dich bei der Obrigkeit anschwärzen, und das völlig zu Recht! Was du vorhast, ist Blasphemie! Und du schadest damit nicht nur dir allein, sondern auch ...«

»Dir?«

»Elisabeth.«

»Elisabeth ist tot. Deine Schwester, meine Frau, ist tot! Was könnte ihr noch mehr schaden?«

»Man kann einen Ruf auch noch dem Tode noch zerstören.«

»Dann ist es allenfalls mein Ruf. Ich allein bin für mich verantwortlich. Und ich habe beschlossen, ein Zeichen gegen die Willkür zu setzen.«

»Willkür? Das mag uns so scheinen. Aber Gottes Wege sind unergründlich.«

»Du redest wie ein Pfaffe!«

»Und du wie ein dem Irrenhaus Entsprungener! Hör mir zu: Das darfst du nicht! Versündige dich nicht!«

Meine Gedanken gleiten wieder in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Während ich mein Werk betrachte, fühle ich mich besser, wenn auch längst nicht gut. Aus dem breitesten Riss des Sandsteintrogs, den Liz noch zu Lebzeiten eigenhändig mit Lilien bepflanzte – ihren Lieblingsblumen –, hole ich den klobigen Messingschlüssel hervor, der in das Schloss der Eichentür passt.

Ich warte, bis die Riegel zurückschnappen, dann stoße ich die schwere Tür nach innen auf. Sie knarrt in den Scharnieren. Die Lampe weit von mir gestreckt, trete ich ein, und just, als ich die Schwelle überwinde, zischt es in der Flamme, als wäre ein Insekt hineingeflogen und verbrannt. Das Licht flackert eine Weile, dann beruhigt es sich wieder.

Ebenso viele Stufen, wie ich draußen ersteigen musste, gehe ich jetzt wieder hinab. In den Nischen ist Platz für acht Steinsärge, die da auch stehen. Sechs davon sind belegt, zwei noch leer. In einem von ihnen werde ich wohl bald schon selbst liegen, ganz nah bei ihr, bei ...

Meine Gedanken stocken, als ich vor dem Sarkophag ankomme und die Lampe an den Haken in der Wand darüber hänge. Mein Blick schweift über die eingravierten Kreuze, die nicht nur an den Wänden prangen, sondern auch auf den Särgen selbst, und mir wird klar, dass der Steinmetz noch mehr Arbeit bekommen wird als nur die, über die ich mit Edmond stritt.

Schließlich lege ich beide Hände flach auf den Deckel und versuche, jene Verbindung zu Liz herzustellen, die zeitlebens nie abriss, und von der ich nicht akzeptieren kann, dass sie jetzt erloschen sein soll.

Statt zu dem schrecklichen Gott zu beten, der mir mein Liebstes genommen hat, bete ich zu Liz selbst. Es scheint mir natürlich, betete ich sie doch immer an.

Und schon nach kurzer Zeit strömt mir durch den kalten Stein hindurch eine solche Wärme entgegen, dass sich ein Stöhnen aus meiner Brust löst, das geisterhaft durch das Gewölbe weht. Ich erschauere. Vor Glück. Schließe die Augen und verfalle der Strömung, die wie ein lauer Sommerhauch dem Sarg entsteigt, verfalle ihr wie ein Opiumsüchtiger seiner Droge.

Als ich die Gruft wieder entsteige, fühle ich mich so lebendig, wie seit Liz' Tod nicht mehr. Den Schrecknissen der Realität entrückt, begebe ich mich zu Bett und nehme mit, was mir im Grab geschenkt wurde.

Zum ersten Mal seit Wochen verfalle ich nicht nur in unruhigen, kurzzeitigen Schlaf, durchwoben von albhaften Heimsuchungen, nein, ich schlafe durch wie früher, als alles gut war, als mein Leben noch Sinn hatte.

Ach, Lizzy ...

†

Martha ist wieder da. Ich hatte ihr freigegeben, bei vollen Bezügen, und sie seit der Beisetzung nicht mehr gesehen. Schwester und Schwager leben in Stratford, im Herzen der kleinen Stadt, und damit nur einen Katzensprung entfernt von meinem am Ortsrand liegenden Anwesen.

Die Crowleys waren, zumindest soweit die Ahnenforschung zurückreicht, schon immer wohlhabend gewesen. Und früher war der Abstand zur Stadt noch bedeutend größer gewesen. Aber Landverkäufe eines meiner Vorfahren, die dieser tätigte, um den Wohlstand auch in schwereren Zeiten wahren zu können, hatten die Häuser näher rücken lassen.

Nun, zurück zu Martha: Sie ist eine rüstige, ältere Frau, die schon meinen Eltern den Haushalt führte und die mich in meiner Kindheit mit strenger Hand großzuziehen half, streng, aber gerecht war sie stets, und so habe ich nur gute Erinnerungen an diese Zeit.

Als ich selbst Herr im Hause Crowley wurde – viel zu plötzlich, wie mir noch heute scheint, weil der Typhus mir Vater und Mutter entriss, als ich sie eigentlich noch gebraucht hätte –, war es anfänglich nicht immer einfach für Martha, sich meinen Anordnungen zu unterwerfen. Für sie mag ich immer noch der kleine Junge gewesen sein, dem sie, wo nötig, die Ohren langzog oder ihn zur Strafe die Küche schrubben ließ.

Blitzblank, wie sie mit einem selbst in der Strenge noch wohlwollenden Funkeln in den Augen zu betonen pflegte.

Ich sitze beim Lunch, als es an der Haustür schellt. Mein Appetit ist besser als in den Tagen davor, und es gibt auch nichts auszusetzen an den Speisen, dennoch nutze ich sofort die Gelegenheit, das Besteck auf den halbvollen Teller zu legen und den Stuhl zurückzuschieben.

Im Aufstehen rufe ich meiner Haushälterin zu, deren Schritte bereits in der Vorhalle erklingen: »Ich gehe selbst, Martha – danke!«

Aber die Tür ist schon offen, als ich dazu komme, und Marthas Miene ist ein großes Fragezeichen. Der hagere Besucher nickt mir zu, als er mich nahen sieht. Etwas an ihm kommt mir vertraut vor, obwohl ich ihm nie zuvor begegnet bin. Er hat eine ganz besondere Aura.

»Das ist Mister Cunningham – er sagt, er wäre bestellt. Es gehe um Handwerksarbeiten.« Marthas Tonfall bringt nun zu allem Unverständnis auch Missbilligung zum Ausdruck, getreu dem Motto: Warum werde ich darüber nicht vorab informiert?

»Mister Cunningham, ja.« Ich schüttele ihm die Hand und wende mich Martha zu. »Die Firma Cunningham erbaute vor vielen Jahren unsere Familiengruft. Ich habe in alten Dokumenten recherchiert und bin auf sie gestoßen.«

Marthas Missbilligung weicht einem anderen, schwerer deutbaren Ausdruck. Sie scheint betroffen. Sie weiß, wie ich seit Liz' Tod leide, mehr dahinvegetiere denn lebe. Als sie heute Morgen zur Tür hereinschneite, fand sie mich noch im Bett liegend, aber aufgeräumt wie seit Langem nicht mehr.

Ich merkte ihr an, wie froh sie darüber war, dass ich die Lethargie, in die ich verfallen war, wieder abgestreift hatte. Doch nun, kaum dass die Sprache auf das Familiengrab kam, war die Sorge sofort wieder da, die Sorge, dass es nur des kleinsten Anstoßes bedurfte, um mich wieder in Trauer und Selbstmitleid zu verlieren.

»Danke, Martha, ich kümmere mich jetzt selbst um unseren Gast. Wir gehen beide in den Garten. Du kannst abräumen. Ich bin gesättigt. Das Essen war vorzüglich, wie immer.« Ich greife nach meinem leichten Umhang und leite Mr. Cunningham zur Tür hinaus.

Die Sonne ist hinter dem Dunst, der über der Landschaft liegt, kaum zu erkennen, erinnert fast an eine nächtliche Mondscheibe.

Mister Cunningham ist ein wortkarger Gesell, aber das ist mir allemal lieber, als das schwatzsüchtige Gegenteil, auf das ich viel zu oft in meinem Leben traf.

Noch bevor wir um die Ecke biegen, von der aus die Gruft von Weitem zu sehen ist, gerät mein Schritt ins Stocken. Wir bleiben beide stehen, und ich frage ganz unverblümt: »Glaubt Ihr an Gott, Sir?«

Er ahnt nicht, worauf ich wirklich hinauswill, wie sollte er auch?

»Natürlich – wie jeder gottesfürchtige Mensch lebe ich meinen Glauben seit meiner frühesten Kindheit, Sir. Aber ich verstehe nicht ...«

»Nun«, unterbreche ich ihn, »es ist Eure freie Entscheidung und Euer freier Wille, das zu tun – auch in Zukunft. Allerdings habe ich eine etwas heikle Bitte, von der ich dennoch hoffe, dass sie von Euch zu erfüllen ist. Doch wenn nicht, sagt es bitte gleich und frei heraus.«

»Ich dachte, es ginge um die Gruft.«

»Es geht um die Gruft.«

»Was ist damit?«

»Kommt weiter, dann zeige ich es Euch.«

Wir durchqueren den Garten, und dort ragt er auf, der tempelartige, moosbewachsene Bau, den ich die Nacht zuvor besuchte und es nicht bereute.

Schon aus der Entfernung ist die Kreide zu sehen.

Ich höre Meister Cunningham tief ausatmen. »Jetzt verstehe ich. Irgendein Trunkenbold hat das Grab Eurer Familie aufs Schändlichste entweiht! Aber ...« Während er spricht, eilen wir der Gruft entgegen und erreichen sie. »Aber ich denke, dafür hättet Ihr keinen Steinmetz anfordern müssen, Sir. Ein Eimer warmes Wasser und eine Bürste sollten genügen, um ...«

»Ihr missversteht«, sage ich. »Die Kritzelei stammt von mir.«

»Von Euch?« Er wird ganz blass um die Nasenspitze. »Sir, mit Verlaub ...«