Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Otras Latitudes

- Sprache: Spanisch

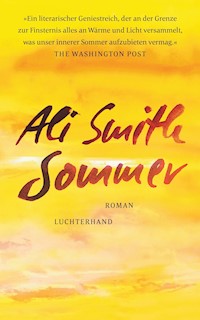

Gliff es la nueva novela de Ali Smith, una novela distópica que alberga un rayo de esperanza. Bri y su hermana Rose viven temporalmente solos porque una emergencia familiar reclama a su madre lejos de casa. Y no son buenos tiempos. La hostilidad de las autoridades destruye los hogares marcados con una línea roja, como el suyo, convirtiendo a sus habitantes en «inverificables», personas fuera del sistema que no se someten al modelo autoritario dominante. Gliff es un caballo que encuentran en un campo. Rose, a quien le encantan las palabras, le pone este nombre, que tiene muchos significados. Un guiño a que el cambio es posible. Ali Smith, cuyas novelas son un manual para entender el mundo actual, nos advierte en esta obra distópica de lo que nos puede suceder y pone su esperanza, y la nuestra, en Bri, Rose y en la gente de su generación. «La milagrosa Gliff, de Ali Smith, es a la vez una visión lúgubre del futuro autoritario y un retrato tierno, hilarante y, en última instancia, inspirador de dos hermanos jóvenes que luchan por escapar de él. […] Un rayo de esperanza después de un año como este». Paul Murray, The Irish Times, «Libros del año»

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ali Smith

GLIFF

Traducción de

Magdalena Palmer

Para Luigi, Luis y Alex Sacco

y la historia que anida en el corazón

de todos los encuentros fortuitos,

en recuerdo de

Bette MacDonald,

mujer caballo,

para todos en

la librería Portobello

—para abreviar—,

y para Sarah Wood,

co(n) razón audaz.

La historia de la humanidad es el instante

que transcurre entre dos pasos de un viajero.

Franz Kafka

Porque ¿cómo explicar que nunca es la inspiración lo que nos lleva a contar una historia, sino una combinación de enfado y lucidez?

Valeria Luiselli

Las palabras y las rocas contienen un lenguaje que sigue una sintaxis de escisiones y rupturas. Si miramos una palabra el tiempo suficiente, veremos que se abre en una serie de fallas, en un terreno de partículas que contienen cada una su propio vacío… Las formas de los abismos se transforman en «raíces verbales» que expresan la diferencia entre luz y oscuridad.

Robert Smithson

¿Qué casa se quema? ¿El país donde vives, o Europa, o todo el mundo? Quizá las casas, las ciudades, ya hayan ardido —¿quién sabe desde cuándo?— en un fuego único e inmenso que fingimos no ver. De algunas solo quedan fragmentos de una estructura, una pared con frescos, una viga, nombres, tantísimos nombres ya devorados por las llamas. Y, sin embargo, las cubrimos tan cuidadosamente con yeso blanco y palabras falsas que parecen intactas. Vivimos en casas, en ciudades carbonizadas hasta los cimientos, como si aún siguieran en pie; la gente finge habitarlas y salir a la calle camuflada entre las ruinas como si aún fueran los barrios familiares de antaño. Y ahora la forma y la naturaleza de la llama ha cambiado; se ha vuelto digital, invisible y fría, pero precisamente por eso más cercana incluso; nos rodea y envuelve constantemente.

Giorgio Agamben

Now haud ye cheerie, neebors a’

And gliff life’s girnin’ worriecraw.

Shelley, Flores junto al camino, 1868

caballo

Nuestra madre bajó a la dársena para despedirse. Al principio no la reconocí. Creí que era una mujer cualquiera que trabajaba en el hotel. Tenía el pelo apartado de la cara y sujeto en una cola de caballo y, como llevaba ropa que no le pegaba nada y que tampoco acababa de encajarle, tardé un momento en comprender que era el uniforme de trabajo de su hermana, el que tienen que llevar las mujeres y las chicas: camisa blanca y una especie de delantal-falda larga de color negro. Los hombres y los chicos que trabajaban aquí iban más informales. Su uniforme consistía en unos vaqueros de diseño y una camiseta blanca de una tela mucho mejor que la de las camisetas normales. A las mujeres y a las chicas no les permitían maquillarse ni llevar pendientes ni collares. Nuestra madre parecía más pequeña y deslucida, relimpia y monjil, como las empleadas domésticas de países humildes en los telefilmes.

¿Cómo está tu hermana?, le preguntó Leif.

¿Cuánto tiempo estará enferma?, le preguntó mi hermana.

Nuestra madre le echó una mirada a mi hermana por ser maleducada.

¿Dos semanas, tres?, dijo Leif. ¿Hasta septiembre?

La distante palabra septiembre se quedó suspendida en el aire de aquella extraña zona de servicio. Mi hermana se miró los pies. Leif miró las paredes de hormigón y piedra, las enormes velas encendidas en tarros de cristal que ardían inútilmente a plena luz del día.

Mierda, dijo Leif.

Lo dijo como si fuera una pregunta.

Mi madre negó con la cabeza, asintió con la cabeza, movió la cabeza de una a otra de las dos estatuas que flanqueaban la entrada, luego volvió a negar con la cabeza y después se llevó un dedo a los labios como si fuera a rascarse la zona de debajo de la nariz con elegancia, aunque realmente lo hizo para que bajásemos la voz.

Las estatuas eran de tamaño natural, de piedra blanca y reluciente. Tenían un aspecto eclesiástico. Parecían guardar relación entre sí, pero eran independientes. Una representaba a una mujer hermosa y triste con un paño alrededor de la cabeza exactamente igual que una Virgen María con los brazos ahuecados, abiertos y vacíos, una mano hacia arriba y los ojos hacia abajo, quizá cerrados o quizá mirando el regazo vacío, nada más que los pliegues de su ropa. La otra era el cuerpo encorvado de un hombre que evidentemente se suponía que estaba muerto, con la cabeza caída a un lado. Los brazos y las piernas querían parecer inertes; sin embargo, el ángulo del hombre en el suelo hacía que se viesen tiesos y desmañados, espatarrados pero rígidos.

Leif le dio un empujón y la estatua se balanceó un poco. Nuestra madre se asustó muchísimo.

Rigor mortis, dijo Leif. Conque ahora es esto lo que se hace pasar por piedad. Esto es lo que le pasa al arte cuando crees que puedes convertirlo en un hotel.

Nuestra madre le dijo a Leif con una voz que sonaba formal, como si no nos conociera, que ya nos mantendría al corriente. Hizo un gesto con la cabeza para recordarnos que había cámaras en los rincones, nos besó con los ojos y luego, como si fuésemos unos huéspedes que hubiéramos sido amables con ella, nos abrazó por separado, educadamente, para despedirse.

Usamos un mapa de Google para volver, entre las multitudes de turistas, hasta el sitio donde habíamos dejado la autocaravana. Era más fácil orientarse por las tiendas que por las calles, cuyos nombres eran imprecisos, por lo que nos dirigimos a Chanel, que era lo más grande del mapa. Y luego Gucci. Y luego Nike. Cuando por fin llegamos a la zona remota donde estaba el piso de Alana, un sitio que en Google ni siquiera aparece como sitio, fue extraño que Leif se pusiera al volante porque siempre conducía nuestra madre: se le daba bien la autocaravana, que era complicadísima. Él no lo haría igual ni con la misma seguridad, y quizá por esonos dijo a mi hermana y a mí que nos sentáramos detrás aunque el asiento del copiloto estaba vacío. O quizá para que dejáramos de pelearnos por quién se sentaba delante. O igual no quería que lo mirásemos tan de cerca mientras él se estaba concentrando.

Leif giró la llave en el contacto. El motor arrancó.

Le daremos un mes y luego volveremos a buscarla, tanto si el trabajo de Alana sigue en la cuerda floja como si no, nos dijo mientras salíamos de la ciudad. Pero se trataba de algo bueno, lo hacía por una buena causa. Alana era la hermana de nuestra madre. Solo la habíamos tratado una vez, cuando no teníamos edad para acordarnos, y en esta ocasión había estado demasiado enferma para que la viésemos. Pero gracias a nuestra madre conservaría su empleo. Y además nosotros podríamos estar con ella todos los demás veranos, y aprender de este que eso es lo que hace la familia y lo que se hace por la familia. Alana trabajaba en un sitio muy ajetreado que necesitaba personal, lo habíamos comprobado al pasar por delante la noche anterior con la esperanza de ver a nuestra madre trabajando y saludarla con la mano.

Aunque no la vimos porque había mucha gente, el interior del restaurante estaba lleno y el exterior, en el patio delantero, también estaba lleno de personas de un tipo que yo nunca había visto antes, no en la vida real. La gente que comía en el restaurante donde trabajaba mi madre parecía tan atractiva, tan pulcra y perfecta, tan fina como si la hubieran dibujado con aerógrafo, como si se pudiese alterar digitalmente a las personas de verdad.

Vi lo que parecía una familia sentada a una mesa: una mujer elegante, seguramente la madre, levantaba un tenedor donde había algo pinchado y se lo llevaba a la boca —no dentro de la boca— como si fuera una autómata, luego su brazo y su mano lo devolvían al plato y después lo levantaban de nuevo. A su lado, un niño elegante removía con indiferencia lo que había en su plato y miraba al vacío. El hombre rechoncho pero elegante que sería el padre iba vestido como para una ceremonia de premios televisivos y miraba el móvil en lugar de comer. También había una chica; no vi lo que hacía, pero era elegante aunque me diese la espalda.

Era como si todos me diesen la espalda. Incluso los que tenía de frente.

En esa desconexión consistía ser elegante.

Como si les hubiesen extraído algo vital, ¿tal vez para su propia protección? Quizá quirúrgicamente, la extirpación del excedente vital de aquellos que podían permitírselo por parte de personas enmascaradas que olían a limpio y les insertaban la cánula en una clínica de reconfortante olor médico, los miembros de la familia perfecta ofreciendo su brazo, uno tras otro.

Pero luego ¿adónde iba ese excedente de vida? ¿Qué hacía el cirujano con ese suero vital cuidadosamente extirpado? ¿Cómo lo podían proteger de todo, allá donde lo guardasen? ¿Del calor desastroso, de la suciedad, de la contaminación, de los cambios, de las dolorosas despedidas, de las travesías de la vida?

Estaban tan quietos, tan aquietados… ¿Consistiría en eso la resistencia?

¿Esa quietud sigue siendo vida? ¿O es una naturaleza muerta?

Lo había dicho en voz alta al pasar.

¿Es qué?, dijo Leif.

Señalé con la cabeza el restaurante donde nunca habíamos entrado.

Aunque ellos respiran y se mueven, son como las cosas que aparecen en esas antiguas pinturas de bolas del mundo, calaveras, fruta y laúdes, le dije.

Leif se echó a reír y me guiñó el ojo.

Un hotel artístico, dijo.

Cuando faltaba poco para llegar a casa, nuestra madre solía ir al volante y Leif solía decir lo que siempre decía en este tramo de carretera: que cuando viajas a otro país, las casas donde vive la gente parecen sacadas de un cuento de hadas, y que cuando vuelves a tu casa te preguntas si la gente ha mirado alguna vez el sitio donde vives y le ha parecido una casa de cuento.

Nuestra madre le decía a Leif que siempre comentaba lo mismo en el mismo punto exacto de nuestro viaje.

No era que se pelearan, no iban en serio, era calidez lo que trasmitían desde la parte delantera de la caravana. Leif decía: no, porque cuando vas a un sitio nuevo es como si las cosas fuesen nuevas para la vista y cuando vuelves a casa los ojos siguen con esa novedad pero no durante mucho tiempo, pronto las cosas vuelven a hacerse viejas.

Hoy Leif no decía nada.

Pero el tramo de la carretera donde siempre hablaban de eso estaba tan cerca de nuestra casa que no parecería nuestra casa si nadie decía nada. Por lo que le comenté a mi hermana, esperando que Leif lo oyese, si no era interesante que los sitios nuevos a los que ibas podían hacer que las cosas parecieran sacadas de un cuento.

Pero él no lo oyó, o si lo oyó no dijo nada, y además mi hermana estaba dormida en su asiento, apoyada en mí.

Me encantaba la autocaravana. Y también a mi hermana. Nos encantaba que la ventana trasera fuese un cuadrado de cristal que se abría. Nos encantaban las mesas, que se plegaban por motivos de seguridad durante la conducción, y fantaseábamos sobre conducir temerariamente con las mesas desplegadas. Nos encantaba todo lo que había en los armarios cerrados con pestillo (por motivos de seguridad durante la conducción), exótico porque no era lo que solíamos comer y beber en casa. Nos encantaba que el techo de la autocaravana se levantara como una única ala; fantaseábamos con que un día también iríamos por la carretera con esa ala levantada.

Leif sacó la autocaravana de la autovía, siguió por la carretera secundaria y luego tomó la más pequeña que llevaba a casa. Aunque la caravana siempre parecía demasiado grande para este trecho, esta noche pasaba algo raro. La carretera era más ancha.

¿Qué ha pasado aquí?, dijo Leif. Todo el perifollo había desaparecido.

Parecía como si una excavadora hubiese arrasado los setos y parte de los arcenes, y había tierra, ramas y hojas apiladas en la maleza podada a ambos lados de la carretera.

Fijaos en esto, dijo Leif, apartando con el pie unos escombros que había delante de nuestra casa. ¿Qué es?

Tocaba con la punta de la bota una mancha roja que había al lado de nuestra entrada.

Era una línea pintada.

Al apartar la bota, se le quedó la punta manchada de rojo.

Alguien había pintado en el suelo una raya que empezaba allí donde el lateral de nuestra casa se encontraba con el de la casa vecina, la de los Upshaw. La línea rodeaba todo el exterior de nuestra casa.

El rojo de la pintura destacaba en el asfalto.

Leif llamó a la puerta de los Upshaw. La señora Upshaw no era nada sociable, era una de esas personas a las que no les gusta la gente y de vez en cuando nos dejaba una rata muerta encima del cubo de basura para hacernos saber que, en lo que a ella concernía, vivíamos de prestado. No nos importaba, a nadie le importaba; nos alegraba, decía siempre nuestra madre, tanto prestar como que nos prestaran la vida que tuviéramos mientras pudiésemos. El señor Upshaw sí que abrió la puerta. Intercambió una mirada con Leif sobre la raya y luego los dos se pusieron a hablar como hacen los hombres, mientras señalaban el sitio donde la línea roja se interrumpía bruscamente, justo en la propiedad de los Upshaw.

Mi hermana tocó la pintura. Me mostró el rojo que se le había quedado en las manos. En la parte trasera de la casa, donde el asfalto se convertía en tierra, quienquiera que hubiese pintado la raya simplemente había seguido por encima de la arenilla suelta, que era fácil de apartar de un puntapié o rascándola. Busqué un palo y rasqué la suficiente para interrumpirla. Mi hermana cruzó el espacio sin pintar como si yo hubiese abierto una puerta o una cancilla, sacó la llave de la puerta trasera de debajo del cobertizo y pudimos entrar en casa.

Me detuve en la sala. Luego me detuve en el dormitorio.

Las habitaciones olían a humedad, como si nos hubiéramos ausentado varios años. A lo mejor olía así todo el tiempo y habíamos dejado de notarlo. Pero las cosas que había en las estanterías, e incluso los muebles, parecían basura sin la presencia de mi madre en esas habitaciones.

De modo que salí otra vez, rodeé la casa y volví al jardín delantero. Observé a Leif hablando con el señor Upshaw. Observé sus hombros y los hombros del vecino. Noté, debajo de la mano, la madera estriada de la parte superior de nuestra cerca y entonces me acordé del perro que llamábamos Rogie, el callejero que antes vivía con nosotros, un terrier mestizo de pelo áspero, chiquito y fibroso. Un día, al salir del cine, vimos que se había sentado junto a nuestra caravana en el aparcamiento, como si quisiera que lo llevásemos a algún sitio. Así que lo llevamos a nuestra casa, donde se acomodó en la cocina, se durmió enseguida y pasó la noche allí. A partir de entonces nos acompañó al pueblo siempre que íbamos con nuestra madre al volante. Lo soltábamos en el aparcamiento y él salía disparado allá donde fuese, nosotros íbamos a hacer lo que solíamos hacer en el pueblo y luego, cuando volvíamos a la autocaravana, él solía estar allí, esperándonos para volver a casa. Pero un día no estaba. Ha pasado página, dijo nuestra madre, tendrá a otro que le haga de chófer.

Recordé que era tan ágil que podía saltar con facilidad la cerca donde ahora me apoyaba, un obstáculo cinco veces más alto que él. Una noche de primavera nuestra madre me despertó y me sacó de la cama, me llevó a la ventana y me lo enseñó: Rogie estaba encaramado, en un equilibrio imposible, sobre el estrecho borde superior de la cerca, las cuatro patas tensas y muy juntas y todo su ser perruno también tenso sobre ellas, estabilizándose mientras contemplaba las idas y venidas de la calle y volvía la cabeza a este lado, al otro, de vuelta a este. Lleva ahí ya casi veinte minutos, dijo mi madre; quería que lo vieras.

Al sentir ahora la madera irregular debajo de la mano, recordé sus ojos inteligentes, sus orejas erguidas, su hocico bigotudo, cómo la butaca donde había estado durmiendo seguía manteniendo su calor tiempo después de que él la abandonara de un salto. Luego Leif se despidió del señor Upshaw, saludó animadamente a la ventana donde la señora Upshaw observaba detrás de la cortina y dio tres golpecitos sobre la mancha oxidada de uno de los costados naranja de la autocaravana.

Todo el mundo de vuelta adentro, gritó. Nos vamos. ¿Dónde está tu hermana?

Entró en casa a buscarla y salió llevándola en brazos sobre el pecho. Mi hermana reía.

¿Puedo sentarme delante?, dije yo.

No, dijo él.

¿Y yo?, dijo mi hermana.

No, dijo él.

Nos pusimos el cinturón de nuevo en la parte de atrás, donde el asiento seguía caliente, y Leif llevó la nariz chata de la autocaravana de vuelta a la pequeña carretera cambiada y de nuevo a la autovía y nos marchamos.

¿Quién ha pintado esa raya roja alrededor de nuestra casa?, dijo mi hermana.

Yo también me lo pregunto, pero seguramente nunca lo sabremos, dijo Leif.

¿Han sido personas?, dijo ella.

Supongo, de un modo u otro, dijo Leif.

¿Y por qué iba alguien a hacer algo así?, dijo mi hermana.

Las personas son personas, dijo Leif, y las personas son misteriosas, ¿por qué alguien hace algo?

Ya, pero ¿por qué nos vamos?, dije yo.

Porque es hora, dijo él.

¿Adónde vamos?, dije yo.

¿Adónde quieres ir?, dijo Leif.

El verano pasado, mi hermana y yo habíamos visto lo que le ocurrió al descampado donde aparcaban y pasaban temporadas las personas que viajan todo el año de un sitio a otro del país y viven en sus vehículos.

Era un espacio cubierto de hierba entre dos carreteras, lo bastante grande para que aparcaran varias caravanas. Las familias que lo frecuentaban solían llegar en junio y se marchaban en julio. Llevaban haciendo eso desde mucho antes de que mi hermana y yo naciéramos. Sus hijos eran nuestros amigos de verano.

Sin embargo, el verano pasado alguien había cubierto ese espacio verde con unas enormes losas de hormigón inclinadas y en vertical, losas más grandes que un coche. Al verlo, mi hermana se había echado a llorar. Eso no era propio de ella, mi hermana no es de las que se acobardan fácilmente.

Ahora mismo, a mi lado con el cinturón puesto, estaba arrancándole los brazos y las piernas a la muñeca que había recogido del suelo de nuestro patio y le zarandeaba el torso para sacarle los restos de arenilla que quedaban dentro. Después la limpió con el dobladillo de su falda antes de devolver las piezas del cuerpo a sus cavidades correspondientes.

¿Ahora somos viajeros?, dijo.

Sí, dijo Leif, eso es lo que hacemos, viajar.

Bien, dije yo, porque entonces veremos las cosas con otros ojos, como si fueran nuevas, y las casas parecerán distintas de las casas normales.

Fuimos hasta un Tesco y paramos en un extremo del aparcamiento. Era muy práctico porque así nos sería muy fácil hacer la compra.

Y es un supermercado que abre veinticuatro horas, dijo Leif; con un poco de suerte, no les importará que pasemos la noche aquí.

Pero en plena noche, cuando fuera todavía estaba oscuro, oí que Leif se revolvía en la mesa-cama donde solía dormir con mi madre.

¿Qué es ese ruido?, dijo en la oscuridad.

Me incorporé.

Acuéstate, dijo Leif. Será algún animal.

Sin embargo, cuando abrimos la puerta por la mañana vimos que alguien había pintado una raya roja justo alrededor de la autocaravana.

La raya seguía todo el contorno y cerraba el círculo en el escaloncito que habíamos colocado junto a la puerta para entrar y salir de la caravana con seguridad. La pintura, todavía fresca, pasaba por ese escalón y un par de neumáticos y llegaba incluso hasta la pieza metálica que rodeaba las llantas.

Recogimos las camas y las sábanas, doblamos la mesa y bajamos el techo. Comprobamos que los armarios estaban bien cerrados para la carretera. Mi hermana y yo nos pusimos el cinturón y yo me coloqué en el ángulo exacto para ver el contorno pintado de la autocaravana que dejaríamos atrás. Algo en mí se alegraba de dejar esa huella en color rojo emergencia, el único contorno a medida con forma de caravana de todo el aparcamiento del supermercado.

Leif puso la llave en el contacto y la giró. No pasó nada. Repitió la operación. Nada.

Entonces apareció la grúa. Mientras Leif discutía con el personal de seguridad, cogimos el billete de diez libras que nos daba y entramos en el supermercado.

Compramos tres cruasanes, le preparamos un café en la máquina y nos llevamos todo el queso y el jamón que nos dio la mujer del mostrador de embutidos por el cambio que nos quedaba. Cuando volvimos, Leif había sacado de la autocaravana todo lo que necesitábamos y lo había guardado en nuestras mochilas.

La mía era muy ligera.

Mientras los operarios fijaban el gancho de la grúa a algún sitio del frontal de la caravana donde el óxido no cediera, Leif rellenó los tres cruasanes con las lonchas de jamón y queso que la mujer del supermercado nos había cortado. Me dio un cruasán a mí y uno a mi hermana. Se preparó otro para él, lo partió por la mitad, sostuvo una de las mitades en alto y dijo:

esta mitad es para vuestra madre.

Está en otro país, le dije yo.

Estará seco para cuando se lo coma, dijo mi hermana.

Entonces será mejor que os lo comáis ahora, nos dijo. Partió la mitad en dos mitades y nos dio media mitad más

Nos sentamos en el murete exterior del supermercado y comimos. Contemplamos la parte trasera de la caravana que se alejaba del aparcamiento. Fui a ver el contorno rojo. Cuando volví, me quejé de que la forma que había dejado quienquiera que hubiese pintado el contorno de la autocaravana no se parecía en nada a la forma de una autocaravana.

Ahora llevaremos esa mitad de cruasán que le corresponde a vuestra madre con vuestra forma exacta, dijo Leif.

¿Y cómo lo haremos si no tenemos la autocaravana?, le dije.

Podemos hacer autostop hasta el puerto. Y luego podemos hacer autostop desde el otro puerto.

¿Y si nadie quiere llevarnos?

Entonces usaremos nuestros pies, dijo él.

¿Todo el camino?, dije yo.

¿Y si no nos quieren allí porque el hotel artístico no deja entrar a los que no son huéspedes?, dijo mi hermana.

Es que ni siquiera nos querían en ese no espacio que llamaban la dársena, ¿y si mamá no ha terminado para cuando lleguemos allí?, dije yo.

¿Dónde viviremos mientras la esperamos?, dijo mi hermana.

Ya se nos ocurrirá algo, dijo Leif. Ganaré algún dinero. A vuestra madre ya le habrán pagado entonces. Compraremos una autocaravana nueva.

Pero ¿y si en el puerto pintan una raya a tu alrededor o a nuestro alrededor, alrededor de nuestros pies o incluso encima de nuestros pies?, dijo mi hermana. ¿O antes de que lleguemos al puerto? ¿Y si nos pasa ahora mismo? ¿Y si mientras salimos a la carretera y estamos decidiendo qué dirección tomar para ir al puerto unas personas, quienes sean, aparecen de pronto y se nos acercan con una brocha? ¿Y si me pintan los zapatos?

Qué bonitos zapatos rojos tendrás entonces, dijo Leif.

Tomamos un tren a otro pueblo. No estaba lejos, pero Leif dijo que sí. Leif se pasó todo el trayecto sin decir nada en el asiento de la ventanilla, donde el sol brillaba tanto que si lo miraba me dolían los ojos.

Cuando llegamos y cruzamos las barreras y salimos y esperábamos bajo el sol a que Leif nos dijera adónde íbamos, nos dijo que después de pensarlo mucho había llegado a una conclusión y que había decidido algo.

¡No!, dijimos mi hermana y yo a la vez.

También queremos ir, dijo mi hermana.

¿Por qué no podemos?, dije yo.

Porque así será más fácil. Pensadlo, dijo Leif. Si lo hacemos así, viajaré más ligero y volveré antes con vuestra madre.

Era cierto que habíamos pasado horas en salas de varias fronteras, puertos y aeropuertos por nuestro propio bien mientras en otras salas personas uniformadas verificaban a Leif porque viajaba con mi hermana y conmigo, y que viajáramos con él sin ser parientes era lo bastante sospechoso como para que acabáramos perdiendo vuelos y barcos, a menos que fueses muy rico y pudieras pasar por los controles fronterizos sin que tuviesen que verificarte tanto.

Te nos estás sacando de encima como una serpiente se libra de su muda, dijo mi hermana.

Estás deshaciéndote de mi hermana y de mí, dije yo.

Mi hermana se puso a cantar esa vieja canción, Volare, pero cambiando volare por reptare, para recalcar lo de la serpiente.

¿Me estáis llamando serpiente?, dijo Leif. Se puso a imitar el movimiento de una serpiente, abriendo las manos como si fuesen una boca, mientras fingía que no se daba cuenta de lo que hacían sus propios brazos.

Ni mi hermana ni yo nos reímos.

¿Vamos a tener que quedarnos en un sitio con gente que no conocemos?, le dije.

Leif dejó caer los brazos a los lados.

Bueno, tengo una idea, nos dijo.

Esperamos en el aparcamiento de la estación mientras él llamaba a alguien que conocía a alguien que tenía una casa en este pueblo con quien quizá podríamos quedarnos.

Pero ¿y si la gente que cree que no nos está permitido estar aquí viene y nos encuentra cuando tú no estás?, dijo mi hermana.

No vendrán, dijo Leif.

¿Cómo lo sabes?, dije yo.

¿Cómo van a saber dónde estáis? ¿Ni quiénes sois?

Pero ¿y si la persona que nos cuida les dice quiénes somos y dónde estamos?, le dije.

Eso no pasará porque no os va a cuidar nadie.

Ah, dije yo.

¿Ah, sí?, dijo mi hermana.

Creo que ya sois lo bastante mayores y responsables para poder cuidaros una temporadita, dijo.

Lo somos, le dije. Lo soy.

¿Le dirás a nuestra madre dónde estamos cuando lleguemos a ese nuevo sitio?, dijo mi hermana.

¿A ti qué te parece?, dijo Leif.

Sí, ¿a ti qué te parece?, dije yo también.

Y entretanto el estómago se me retorcía por dentro.

De camino al nuevo sitio, Leif se detuvo y entró en una tienda del barrio para que alguien le diese algo. Nos sentamos en el bordillo y esperamos.

Leif se larga, dijo mi hermana.

No por mucho tiempo, dije yo.

Se lo dije a mi estómago.

Leif se larga, dijo mi hermana.

Moví la cabeza como si me molestara y como si ella fuese un incordio.

Pero a lo mejor tenía razón, a lo mejor Leif nos abandonaba, también a mi madre. A lo mejor no volvería nunca más. A lo mejor viajaría tan ligero que no dejaría ni rastro y adiós a Leif en nuestra vida. Y luego, quizá, cuando nuestra madre volviese a casa por su cuenta, no sabría que nos habíamos trasladado e iría al sitio que era nuestra casa pero no estaríamos allí, estaríamos en otro sitio del que ella no sabía nada, ni su familia sabría nada de ella.

Si Leif no vuelve, la llamaremos por teléfono, dije.

No tenemos teléfono, dijo mi hermana. Ella tampoco.

Le pediremos a alguien que nos deje el suyo un momento, le diremos que le pagaremos la llamada y llamaremos al número de Alana.

Repetí mentalmente el número de Alana. Y si el teléfono de Alana no funciona o si nadie responde, dejaremos un mensaje, pensé sin decirlo en voz alta. Y llamaremos al hotel artístico. Y podemos volver en tren si es necesario, es solo media hora, y decírselo a los Upshaw por si mamá pasa por allí preguntando por su familia, y quizá, a lo mejor, los Upshaw se lo digan.

Me quedé ahí pensando en más y más cosas que hacer y en cómo hacerlas. Las cosas y los cómos se extendieron a mi alrededor como las redes que los trapecistas de los circos ponen debajo de las cuerdas flojas y de los trapecios por si se caen.

Leif se larga, Leif se larga, canturreó mi hermana por lo bajo mientras golpeaba el bordillo con un tacón para seguir el ritmo de sus palabras.

Leif salió de la tienda con cuatro bolsas de plástico llenas de latas. Nos dijo que había calculado lo que necesitaríamos para cada comida, los desayunos incluidos. No creía que fuese a tardar tanto como la cantidad de latas que había comprado, pero, por si acaso, había comprado exactamente las que harían falta para el periodo de tiempo más largo que podía tardar en llegar hasta allí y traerla de vuelta. Y además había comprado esto. Se pasó todas las bolsas a una mano, se metió la otra en el bolsillo de la chaqueta y sacó un abrelatas nuevo.

Y menos mal que lo había comprado, porque la casa estaba vacía. Me refiero a que no había nada, ni siquiera armarios o cajones donde guardar las latas ni el abrelatas, ni muebles en ninguna parte. Leif abrió la puerta de la calle y al entrar corriendo hicimos el ruido que hace un sitio vacío cuando dentro hay gente, nosotros tres más grandes y más pequeños a la vez sobre los tablones del suelo, subiendo y bajando la escalera de madera, mientras nuestras voces resonaban cuando nos llamábamos de habitación en habitación. Había habitaciones de sobra. Había tres arriba y tres abajo, sin incluir el pequeño vestíbulo. Nunca habíamos estado en una casa tan grande. Solo el sitio al final de la escalera donde habíamos dejado los abrigos en un poste y nuestras bolsas en el suelo, justo debajo, sonaba un poco más normal, si hablábamos cerca de nuestras cosas.