Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Otras Latitudes

- Sprache: Spanisch

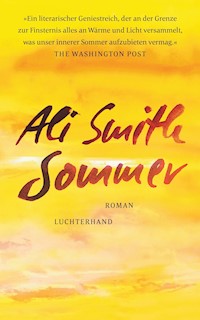

¿Invierno? Desolado. Viento helado, tierra como hierro, agua como piedra, dice la vieja canción. Los días más cortos, las noches más largas. Los árboles están desnudos y tiritando. ¿Las hojas del verano? Basura muerta. El mundo se encoge; la savia se hunde. Pero el invierno hace las cosas visibles. Y si hay hielo, habrá fuego. En Invierno, de Ali Smith, la fuerza vital coincide con la temporada más dura. En esta segunda novela de su aclamado Cuarteto estacional, la continuación de su sensacional Otoño (Premi Llibreter 2019), el cuarteto de novelas cambiantes de Smith proyecta una mirada alegre sobre una era de posverdad sombría con una historia arraigada en la historia, la memoria y la calidez, su raíz principal en lo profundo de los árboles de hoja perenne: arte, amor, risa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ali Smith

Invierno

CUARTETO ESTACIONAL II

Para Sarah Daniel

en el foso de los leones

con amor

y para Sarah Wood

muß i’ denn

con amor

Ni las violentas furias del invierno.

William Shakespeare

El paisaje dirige sus propias imágenes.

Barbara Hepworth

Pero el que se cree ciudadano del mundo,

no es ciudadano de ningún sitio.

Theresa May, 5 de octubre de 2016

Hemos entrado en el reino de la mitología.

Muriel Spark

La oscuridad es barata.

Charles Dickens

1

Dios había muerto: para empezar.

Y el romanticismo había muerto. La gallardía había muerto. La poesía, la novela, la pintura, todas habían muerto, y el arte había muerto. El teatro y el cine habían muerto. La literatura había muerto. El libro había muerto. El modernismo, el posmodernismo, el realismo y el surrealismo habían muerto. El jazz había muerto, la música pop, disco, rap, la música clásica: muertas. La cultura había muerto. La decencia, la sociedad, los valores familiares habían muerto. El pasado había muerto. La historia había muerto. El Estado del bienestar había muerto. La política había muerto. La democracia había muerto. El comunismo, el fascismo, el neoliberalismo, el capitalismo, todos muertos; el marxismo, muerto, y el feminismo también muerto. La corrección política había muerto. El racismo había muerto. La religión había muerto. El pensamiento había muerto. La esperanza había muerto. La verdad y la ficción habían muerto. Los medios de comunicación habían muerto. Internet había muerto. Twitter, Instagram, Facebook, Google, todos muertos.

El amor había muerto.

La muerte había muerto.

Muchísimas cosas habían muerto.

Sin embargo, otras no habían muerto, de momento.

La vida todavía no había muerto. La revolución no había muerto. La igualdad racial no había muerto. El odio no había muerto.

Pero ¿los ordenadores? Muertos. ¿La televisión? Muerta. ¿La radio? Muerta. Los móviles habían muerto. Las baterías habían muerto. Los matrimonios habían muerto, las vidas sexuales habían muerto. La conversación había muerto. Las hojas habían muerto. Las flores habían muerto, muertas en su agua.

Imaginad que os persiguen los fantasmas de todas esas cosas muertas. Imaginad que os persigue el fantasma de una flor. No, imaginad que os persigue (como si en realidad se tratara de una persecución, y no de una simple neurosis o psicosis) el fantasma (como si existieran los fantasmas y no fueran solo cosa de la imaginación) de una flor.

Los propios fantasmas no habían muerto; no exactamente. Lo que dio pie a las siguientes preguntas:

¿los fantasmas están muertos?

¿los fantasmas están vivos o muertos?

¿los fantasmas son mortales?

pero olvidaos de los fantasmas, borradlos de vuestro pensamiento porque esta no es una historia de fantasmas aunque ocurre en los fantasmales días de invierno, en una soleada y luminosa mañana de la víspera de Navidad (la Navidad también ha muerto), en pleno calentamiento global posmilenio, y trata de cosas reales que les pasan realmente en el mundo real a personas reales, en tiempo real y en una tierra real (hum…, la tierra también ha muerto):

Buenos días, dijo Sophia Cleves. Feliz víspera de Navidad.

Hablaba a la cabeza sin cuerpo.

Era una cabeza infantil; solo una cabeza suelta, sin cuerpo, que flotaba en el aire.

Era testaruda, la cabeza. Aquel era su cuarto día en la casa; esta mañana Sophia había abierto los ojos y la cabeza seguía allí, flotando sobre el lavabo para mirarse en el espejo. La cabeza se volvió hacia Sophia en cuanto oyó su voz y, al verla —¿puede decirse que algo sin cuello ni hombros hizo una reverencia?—, se inclinó claramente, se escoró hacia delante bajando respetuosamente los ojos que luego volvió a subir, cordiales y alegres: ¿una inclinación o una reverencia? ¿Era un niño o una niña? En cualquier caso se trataba de una cabeza con buenos modales, cortés, una educada cabeza infantil (quizá aún en una etapa preverbal, dado su silencio) del tamaño de un melón cantalupo (¿era irónico o un defecto, sentirse más a gusto entre melones que entre niños? Afortunadamente Arthur había captado muy pronto, cuando era pequeño, que ella prefería que los niños aspirasen a ser menos infantiles), aunque se distinguía de un melón en que tenía cara y una buena melena de varios centímetros de longitud, desgreñada, espesa, oscura, ondulada, bastante romántica, como la de un caballero en miniatura si era varón o, si era mujer, como la de esa niña adornada de hojas en un parque de París, de espaldas a la cámara en una antigua postal en blanco y negro, una imagen del fotógrafo del siglo xx Édouard Boubat (petite fille aux feuilles mortes jardin du Luxembourg Paris 1946), y cuando Sophia se despertó aquella mañana y la vio allí, cuando vio la cabeza que le daba la coronilla, el cabello hacía algo fascinante, ascendía y descendía flotando suavemente en el aire cálido pero solo de un lado, el lado que estaba justo encima del radiador; ondeaba y se mecía con una décima de segundo de retraso respecto a los movimientos y equilibrios de la cabeza flotante, como hace el cabello difuminado a cámara lenta en los anuncios de champú. ¿Veis? Los anuncios de champú no van de fantasmas ni de espectros malignos. No tienen nada de terrorífico.

(A menos que los anuncios de champú, o quizá todos los anuncios, sean en realidad visiones espantosas de muertos vivientes y simplemente estemos tan acostumbrados que ya no nos asustan.)

En fin, que la cabeza no daba miedo. Era adorable y de una timidez ceremoniosa, y estos no son términos que asociemos con algo muerto ni con la noción de alma en pena de un muerto. Y además ni siquiera parecía muerta, aunque quizá sí fuera un poco truculenta por debajo, ahí donde antes habría estado el cuello, donde se intuía el rumor de algo más visceral, desgarrado, carnoso.

Pero todo eso estaba bien escondido debajo del cabello y la barbilla, no era lo primero que llamaba la atención. Lo primero que llamaba la atención era su vitalidad, la calidez de su conducta; cuando se bamboleaba y cabeceaba en el aire como una pequeña boya verde en aguas tranquilas mientras Sophia se lavaba la cara y los dientes, cuando la adelantaba un poco mientras Sophia bajaba la escalera y revoloteaba, cual pequeño planeta en su microuniverso propio, entre las polvorientas ramas de las orquídeas muertas del rellano inferior, esa cabeza irradiaba más bondad que la cabeza de cualquier buda que Sophia hubiese visto, o que la cabeza pintada de cualquier cupido o de cualquier atolondrado querubín navideño.

En la cocina, Sophia puso agua y café en la cafetera. Enroscó bien la parte superior y encendió el fuego. La cabeza se apartó del súbito calor. Tenía una mirada traviesa. Empezó a acercarse y a apartarse de la llama, como si jugara.

Te quemarás el pelo, dijo Sophia.

La cabeza negó con la cabeza. Sophia rio. Qué encantadora.

Me pregunto si sabrá qué es la Navidad y qué es la Nochebuena.

¿Qué niño no lo sabe?

No sé cómo estarán hoy los trenes para ir a Londres. Quizá a la cabeza le gustaría visitar la ciudad. Podríamos ir a Hamleys, a ver las luces de Navidad.

Podríamos ir al zoo. No sé si la cabeza habrá estado alguna vez en el zoo. A los niños les encanta. Aunque es posible que no esté abierto hoy, en la víspera de Navidad. O podríamos ir a ver la Guardia Real, aunque sea Navidad estarán allí con los gorros puestos y las casacas rojas. Sería espléndido. O el Museo de la Ciencia, donde se pueden ver cosas como los huesos de tus propias manos.

(Ay.

La cabeza no tenía manos.)

Bueno, podría pulsar yo los botones por ella en las partes interactivas, podría hacerlo yo si a ella le resulta imposible. O ir al Victoria and Albert, lleno de cosas preciosas independientemente de lo joven o lo viejo que se fuese. El Museo de Historia Natural. Puedo esconderla debajo del abrigo. Me llevaré una bolsa grande. Recortaré unos agujeros para los ojos. Y colocaré una bufanda doblada en el fondo de la bolsa, o un jersey, algo suave y blando.

La cabeza estaba en el alféizar, olisqueando los restos del tomillo del supermercado. Cerró los ojos con lo que parecía una expresión de placer. Frotó la frente en las hojas diminutas. El aroma a tomillo se extendió por toda la cocina y la planta se cayó al fregadero.

Ya que la planta estaba ahí, Sophia abrió el grifo y le dio de beber.

Luego se sentó a la mesa con el café. La cabeza se acomodó junto al frutero: manzanas, limones. Hizo que la mesa pareciese una broma artística, una instalación o una pintura de Magritte: Esto no es una cabeza; no, como Dalí o las cabezas de De Chirico, pero divertidas, como Duchamp cuando le puso bigote a la Gioconda, e incluso como un bodegón de Cézanne, que siempre le habían parecido inquietantes, por una parte, y por otra innovadores porque el artista nos revela, aunque cueste creerlo, que cosas como las manzanas y las naranjas pueden ser también azules o malvas, colores que nunca nos habríamos imaginado que tenían.

Recientemente había visto en un periódico una fotografía de lo que parecía un muro de personas delante de la pared del Louvre donde se expone la Gioconda. Sophia también había visto el cuadro en persona pero antes de tener a Arthur, por tanto hacía tres décadas, y ya entonces fue difícil vislumbrar algo entre la multitud plantada delante del cuadro para fotografiarlo. Aquella obra maestra también le había parecido muy pequeña, mucho más de lo que esperaba de una obra maestra tan famosa. Quizá la multitud hacía que pareciese más pequeña de lo que era.

La diferencia era que ahora las personas reunidas delante del cuadro ni se molestaban en mirarlo. La mayoría estaba de espaldas porque se hacían fotos con el cuadro detrás; ahora la antigua pintura sonreía con esa superioridad tan suya a las espaldas de la gente, de gente que sostenía sus teléfonos en alto, por encima de sus cabezas. Parecía que saludaban. Pero ¿a qué?

¿Al espacio delante de un cuadro donde la gente está plantada sin mirarlo?

¿A ellos mismos?

La cabeza, que flotaba encima de la mesa, enarcó las cejas. Como si pudiera leerle el pensamiento, esbozó la sonrisita de la Gioconda.

Muy graciosa. Muy lista.

¿National Gallery? ¿A la cabeza le gustaría la National Gallery? ¿Tate Modern?

Pero todos esos sitios, si hoy estaban abiertos, cerrarían al mediodía como el resto, y además los trenes, en víspera de Navidad…

Por tanto. Londres descartado.

¿Qué, entonces? ¿Un paseo por el acantilado?

Pero ¿y si el viento arrastraba la cabeza al mar?

Algo le dolió en el pecho solo de pensarlo.

Haga lo que haga hoy, puedes acompañarme, le dijo a la cabeza. Si eres buena y no haces ruido.

Pero no hace falta que lo diga, pensó. No podría tener una invitada más discreta.

Me gusta mucho tenerte en casa, le dijo. Eres más que bienvenida.

Y la cabeza se alegró de oírlo.

Cinco días antes:

Sophia entra en su estudio, enciende el ordenador del trabajo, ignora todos los correos electrónicos con los ! rojos y va directamente a Google, donde escribe

punto verde azulado en ojo

y luego, para ser más precisa:

punto verde azulado cada vez más grande a un lado

de campo visual.

¿Tienes una mancha en el iris? ¡ESTO es lo que

significa!

Motas, puntos y cuerpos flotantes. Ver el interior

de nuestros ojos

Cuando cierro los ojos… veo motas de colores:

askscience

Visión borrosa, moscas o cuerpos flotantes en el

campo visual,

Sensibilidad a la luz y

Ver manchas de colores — Foro de trastornos

oculares y de la visión — eHealthForum

5 señales de que sufres migraña retiniana —

Headache and Migraine News

Fenómeno entóptico — Wikipedia

Entra en un par de sitios web. Cataratas. Problemas de filtración de luz. Desprendimiento de vítreo. Abrasiones corneales. Degeneración macular. Miodesopsias o moscas flotantes. Migrañas. Posible desprendimiento de retina. Acuda al médico de inmediato si las motas o cuerpos flotantes son persistentes o le preocupan.

Luego busca en Google

ver una pequeña esfera verde azulado a un lado del campo visual.

Y aparece El arte de ver. La percepción del tercer ojo y la visión mística, un montón de páginas web sobre poderes paranormales y Por qué ver luces es una señal de tus ángeles — I Doreen Virtue – Official.

Uf, por el amor de Dios.

Pide cita para dentro de unos días en la sucursal de una cadena de ópticas de su pueblo.

La joven optometrista rubia sale de la trastienda, mira la pantalla y luego mira a Sophia.

Hola, Sophia, le dice. Soy Sandy.

Hola, Sandy. Preferiría que me llamases señora Cleves, dice Sophia.

Por supuesto. Sígame por favor, S…, hum, dice la optometrista.

La optometrista sube una escalera en la trastienda. Arriba hay una sala con un sillón elevado muy similar al del dentista y varias máquinas. Le señala el sillón y le indica que se siente. Toma notas ante una mesa. Pregunta cuándo fue la última vez que Soph…, hum, la señora Cleves fue a una óptica.

Esta es mi primera vez, dice Sophia.

Y ha venido porque tiene pequeños problemas de visión, dice la optometrista.

Eso está por ver, dice Sophia.

¡Ja, ja!, ríe la joven optometrista como si Sophia bromeara, pero no es así.

La optometrista la somete a pruebas de lectura de lejos y de cerca, pruebas en que le cubre los ojos de forma alterna, pruebas en que le lanza un soplo de aire a los ojos, una prueba en que le examina el interior del ojo con una luz que hace que Sophia se quede asombrada (e inesperadamente conmovida) al ver una filigrana en sus propios vasos sanguíneos, y una prueba en que tiene que pulsar un botón cada vez que ve moverse un punto en la pantalla.

Luego vuelve a preguntarle la fecha de nacimiento.

Caramba. Creía que la había anotado mal, dice la optometrista. Porque tiene una vista estupenda. Ni siquiera necesita gafas para leer.

Ya ve, dice Sophia.

Y usted también, y de forma admirable para alguien de su edad, dice la optometrista. Tiene mucha suerte.

¿Es una cuestión de suerte?

Bueno, imagíneselo así, dice la optometrista. Imagine que soy una mecánica de coches y que alguien me trae al taller un modelo de los años cuarenta, y que cuando levanto el capó veo que el motor está prácticamente igual que cuando salió de la fábrica en (la optometrista consulta el formulario de Sophia) 1946. Es asombroso. Todo un triunfo.

Me está diciendo que yo soy como un viejo Triumph, dice Sophia.

Como uno nuevo, dice la optometrista (que evidentemente no sabe que Triumph era una marca de coches). Como sin usar. No sé cómo lo ha hecho.

¿Está insinuando que me he pasado la vida con los ojos cerrados o que por descuido apenas los he utilizado?, dice Sophia.

Sí, ja, en efecto, dice la optometrista mientras revisa y grapa los papeles. Infrautilización ocular criminal, tengo que informar a las autoridades ópticas.

Entonces ve la expresión de Sophia.

Ah, dice. Hum.

¿Ha visto en mis ojos algo que la preocupe?, dice Sophia.

¿Hay algo en particular que la preocupe a usted, señora Cleves? Algo que no me haya contado, o que le inquiete, dice la optometrista. Porque las causas…

Sophia acalla a la chica con una mirada fulminante de sus (excelentes) ojos.

Lo que quiero saber, lo único que quiero saber, no sé si me explico, es, dice Sophia. ¿Alguna de sus máquinas le ha indicado que debo preocuparme sobre algún aspecto relacionado con mi vista?

La optometrista abre la boca. Luego la cierra. Luego vuelve a abrirla.

No, dice.

Bien, ¿cuánto le debo y a quién se lo abono?, dice Sophia.

No debe nada, porque al tener más de sesenta años no…

Ah, comprendo. Por eso ha vuelto a comprobar mi fecha de nacimiento, dice Sophia.

¿Disculpe?, dice la joven optometrista.

Ha creído que quizá le estaba mintiendo sobre mi edad, dice Sophia. Para que las pruebas me salieran gratis en su cadena de ópticas.

Hum…, dice la joven optometrista.

Frunce el ceño y baja la vista. De pronto parece perdida y trágica entre las vulgares decoraciones navideñas de la cadena de ópticas. Deja de hablar. Guarda los impresos, los formularios y las notas que ha estado tomando en un pequeño archivador que luego abraza contra su pecho. Con un gesto, indica a Sophia que baje.

Usted primero, Sandy. Por favor, dice Sophia.

La coleta rubia de la optometrista sube y baja por la escalera. Cuando llegan a la planta baja, la optometrista desaparece sin despedirse por la puerta de donde ha salido.

Igual de maleducada, sin levantar la vista de la pantalla del mostrador principal, una chica le sugiere que escriba un tuit, publique en Facebook o deje una reseña en TripAdvisor sobre su experiencia en la óptica, pues las puntuaciones son realmente importantes.

Es la propia Sophia quien tiene que abrir la puerta del establecimiento.

Ahora llueve a mares en la calle. Esa óptica es la clase de negocio que tiene paraguas de propaganda con el nombre de la cadena y hay un paragüero con varios de esos paraguas junto al mostrador. Pero la joven mira la pantalla y se empeña en no mirar a Sophia.

Sophia llega empapada al aparcamiento. Se queda sentada un rato dentro del coche bajo el golpeteo de la lluvia en el techo, entre un olor nada desagradable a abrigo mojado y tapicería. Le chorrea el pelo. Es liberador. Contempla la lluvia que convierte el parabrisas en una veladura móvil. Cuando se enciende la iluminación de la calle, la veladura se llena de manchas deformes de muchos colores, como si alguien hubiese arrojado pequeños misiles de pintura al parabrisas. Son las coloristas luces navideñas que adornan el contorno del aparcamiento.

Anochece.

Pero ¿a que es bonito?, dice, y esta es la primera vez que le habla a la abrasión, degeneración, desprendimiento, miodesopsia, que entonces todavía es bastante pequeña, entonces ni siquiera parece una cabeza, es tan pequeña como una mosca que flota delante de ella, un sputnik diminuto, y cuando Sophia le habla parece la bola de una máquina del millón que sale propulsada y rebota de parte a parte del coche.

Son casi las cuatro de la tarde en la oscuridad invernal del día más corto del año, pero su movimiento es alegre.

En el desdibujado crepúsculo, antes de arrancar el motor para volver a casa, Sophia la mira entre el torrente de colores del cristal, deslizándose libremente como si el plástico del salpicadero fuese una pista de hielo, rebotando en el reposacabezas del asiento del copiloto, siguiendo la curva del volante primero una vez y luego otra, y otra, como si primero ensayara y luego presumiera de sus habilidades.

Ahora Sophia estaba sentada a la mesa de la cocina. Ahora lo-que-fuese tenía el tamaño de una cabeza infantil auténtica, la cabeza de una criatura sucia, polvorienta y manchada de verde, como de un niño que vuelve a casa cubierto de manchas de grasa, una criatura estival en la luz del invierno.

¿Será siempre infantil o se volverá mayor, la cabeza? ¿Se convertirá, por decirlo de algún modo, en la cabeza flotante de una persona adulta? ¿Se volverá más grande aún? ¿Del tamaño de una rueda pequeña de bicicleta, como las de las bicis plegables? ¿Y luego del tamaño de una rueda normal de bicicleta?, ¿de una antigua pelota de playa?, ¿del globo terráqueo hinchable de la vieja película El gran dictador que Chaplin, vestido de Hitler, hace botar en el aire hasta que estalla? Anoche, mientras la cabeza se divertía en el pasillo jugando a los bolos con las figuritas cerámicas del siglo xviii de Godfrey y comprobaba cuántas podía derribar rodando contra sus piernas, había parecido por primera vez una verdadera cabeza rodante, caída, cortada, guillotinada, decapitada, la cabeza muy real de…

y en este punto la había sacado de casa, lo que fue fácil porque era una cabeza muy confiada. Le bastó con salir al jardín a oscuras y la cabeza la había seguido, como Sophia sabía que haría, cabeceando como un globo de helio de una feria, y luego, mientras (la cabeza), encabezando la marcha, se dirigía al ciprés de Leyland como si en realidad le interesara la jardinería, Sophia había vuelto a entrar, había cerrado la puerta y había cruzado la casa a toda velocidad para sentarse en la butaca de la sala, cuyo alto respaldo hacía que cualquier persona (o cosa) que mirase por la ventana creyese que Sophia no estaba allí.

Nada durante medio minuto, durante un minuto entero.

Bien.

Pero entonces un suavísimo golpecito en la ventana. Toc, toc, toc.

Sophia se encogió aún más en la butaca, encendió el televisor con el mando a distancia y subió el volumen.

Aparecieron las noticias con su reconfortante histeria habitual.

Pero muy flojito, de nuevo: toc, toc, toc.

De modo que fue a la cocina y encendió la radio. Algún personaje de la radionovela The Archers intentaba meter un pavo en la nevera, y en un segundo plano, detrás de las voces radiofónicas, en la puerta corredera que daba a la oscuridad del jardín, el toc, toc, toc.

Y luego también en la pequeña ranura de cristal de la puerta trasera: toc, toc, tocotoc.

Por lo que había subido arriba a oscuras, luego una planta más, y finalmente también por la escalera de la trampilla que llevaba al desván; había cruzado el desván hasta el fondo, donde estaba el baño, y se había escondido debajo del lavabo.

Nada.

El rumor invernal del viento en las ramas de los árboles.

Y entonces un resplandor en el tragaluz, como esas lucecitas para los niños que tienen miedo de la oscuridad.

Toc, toc, toc.

Allí estaba, como la gran esfera iluminada de un reloj, como la luna invernal en una tarjeta de Navidad.

Sophia salió de debajo del lavabo, abrió el tragaluz y la cabeza entró.

Primero se quedó flotando a la altura de la cabeza de Sophia. Luego descendió hasta la altura que tendría la cabeza de un niño real y la miró con expresión ofendida. Pero enseguida, como si supiera que ella la despreciaría por ser patética o manipuladora, volvió a levitar al nivel de una cabeza adulta.

Tenía una ramita de…, ¿era acebo lo que tenía en la boca? Se lo ofrecía como si fuera una rosa. Sophia cogió la ramita, y entonces la cabeza dio un pequeño giro en el aire y la miró a los ojos.

¿Qué tenía esa mirada que hizo que volviese a bajar todas las plantas de la vieja casa con la ramita en la mano, abriese la puerta principal y la ensartase en la aldaba?

La guirnalda navideña de este año.

Es un martes del mes de febrero de 1961, Sophia tiene catorce años y cuando baja a desayunar Iris ha madrugado —increíble, Iris despierta en su día libre— y se está preparando unas tostadas mientras su madre le grita porque ha dejado la mantequilla llena de migas carbonizadas; luego, como si le apeteciera pasear a las ocho y cuarto de la mañana, Iris la acompaña al colegio. Cuando llegan a la puerta, justo antes de que entre, le dice: Oye, Filo, ¿a qué hora tienes el patio de la mañana? A las once y diez, responde Sophia. Vale, pues dile a alguien de tu clase, al más hipocondríaco, que no te encuentras bien, dile que tienes náuseas, y yo te esperaré ahí a las once y veinte. Iris señala la acera de enfrente. ¡Hasta luego!, se despide con un rápido gesto de la mano antes de que Sophia pueda preguntar nada y dos chicos de cuarto que pasan por allí se quedan mirando a Iris, uno de ellos con la boca abierta. ¿De verdad esa es tu hermana, Cleves?, dice el otro.

En la clase de matemáticas se acerca al pupitre de Barbara.

Hoy me encuentro fatal.

Ay, Dios, dice Barbara, apartándose de ella.

Iris, listísima.

Iris, problemática. Sophia no es problemática, nunca lo ha sido, es de esas chicas que nunca hacen nada malo, es inmaculada, correcta, una chica claramente destinada a ser la cabecilla (primero de su clase y luego de una empresa y luego de su propio negocio en una época en que no se espera que las chicas encabecen nada, así que será la primera vez que se vea haciendo algo malo, lo que le provocará una buena dosis, o más bien mala, de culpabilidad), pero que acaba de mentir descaradamente, lo que le ha hecho sentir tantas náuseas como ha dicho que sentía, así que en el fondo no ha mentido, y ahora está a punto de hacer algo más prohibido y mucho peor, sea lo que sea, y por eso durante los logaritmos el corazón se le desboca de tal modo que piensa que los demás ven cómo late todo su ser, disculpe, profesor, parece que Sophia Cleves palpita, pero suena el timbre del recreo y nadie ha dicho nada, y ella se escabulle al guardarropa femenino y descuelga su abrigo, se lo pone y se lo abrocha como si fuera a salir a la fría intemperie, aunque en realidad hace un día cálido.

Aguarda junto a la puerta de las chicas como si estuviese ahí de casualidad pensando en sus cosas y ve a su hermana delante de Melv’s. En la pared hay un viejo anuncio de latón de mostaza Colman’s que hace juego con el abrigo amarillo de Iris, como si ella lo hubiese planeado.

Nadie está mirando. Sophia cruza la calle.

Mientras Sophia hace lo que le han dicho, que es aflojarse la corbata y esconderla en el bolsillo, Iris monta guardia ante la tienda para que no la vea ninguna ama de casa que pase por allí y pueda chivarse a su madre. Luego Iris se quita el llamativo abrigo amarillo. Debajo lleva la cazadora de cuero del chico de la carnicería. También se la quita y se la da.

Puedes llevarla hasta medianoche, dice Iris. Luego tendrás que devolverla o se convertirá en cenizas y polvo. Feliz día de San Valentín. O considéralo un regalo anticipado de Navidad. Vamos, pruébatela. Vamos. Eso es. Vaya, te queda estupenda, Soph. Dame tu abrigo.

Iris entra en Melv’s con el abrigo escolar. Sale sin él. Melv dice que te lo guarda en la trastienda hasta mañana, dice Iris. Pero tendrás que salir de casa muy temprano para que mamá no te vea sin abrigo. Así que ve preparando una excusa.

¿Qué clase de excusa?, pregunta Sophia. Yo no sé mentirle como tú.

¿Yo? ¿Mentir?, dice Iris. Dile que te lo has olvidado en clase, que hacía demasiado calor para ponértelo. ¡Y es verdad!

Es verdad; todavía es invierno, febrero, pero hace un día tan cálido, tan sorprendentemente cálido, que no solo parece primavera, sino incluso verano. Pero Sophia no se quita la cazadora en todo el camino, ni siquiera en el metro. Iris se la lleva a un café y luego a un sitio llamado Stock Pot donde comen estofado con patatas, y después, a la vuelta de la esquina, hay un cine Odeon. Ve el cartel de la película Café Europa. ¿En serio?

Iris se echa a reír cuando ve la expresión de su cara.

Estás de foto, Soph.

Iris es pacifista y se manifiesta contra la escalada nuclear. No a la bomba. No al suicidio nuclear. De aquí a la calamidad. Menudo bombazo. Iris se compró una trenca expresamente para la manifestación, y la bronca que empezó con la trenca acabó siendo la mayor discusión familiar hasta la fecha: papá furioso con ella, mamá muerta de vergüenza cuando Iris no solo escandalizó a las visitas porque habló sin parar —lo que no está bien en una chica— sino porque además habló sin parar del polvo envenenado del aire que ahora también estaba en la comida, y luego habló a los colegas de papá de las doscientas mil personas condenadas a muerte en nuestro nombre, y después papá le pegó cuando Iris gritó no matarás en la sala, y eso que su padre nunca había pegado a nadie. Iris lleva meses diciendo que jamás pagaría por ver una película en que Elvis interpreta a un soldado. Pero hasta ha comprado buenas entradas, en el palco, casi en primera fila.

En la película Elvis es Tulsa, un soldado del ejército de ocupación en Alemania que sale un día con una bailarina. La bailarina es alemana. Si su padre supiera que estaban viendo una película en que se muestra a los alemanes como personas, se habría enfurecido tanto como el día que pisó el disco de los Springfields y tiró los pedazos a la basura porque cantaban en alemán esa canción sobre adónde han ido todas las flores. Elvis y la bailarina alemana pasean en barco por el Rin, un río que, le susurra Sophia a Iris, tiene su propia unidad de medida. (Iris suspira, pone cara de circunstancias. Iris también suspira mientras Elvis canta una canción a un bebé en que le dice que ya es todo un soldadito, y también se ríe a carcajadas —la única que se ríe en todo el cine— al principio de la película, cuando Elvis, en un tanque con un cañón largo y prominente, dispara un proyectil que hace volar por los aires una cabaña de madera, aunque Sophia no entiende qué tiene eso de gracioso, y al final, cuando salen a las calles londinenses, Iris se ríe meneando la cabeza, un hombre como una vela que se consume, dice Iris, un hombre vela fundida. ¿Qué quieres decir, que Elvis es como una vela?, pregunta Sophia. Iris vuelve a reírse y le pasa un brazo por encima. Vamos, ¿cafetería y luego a casa?)

En la película hay tantas canciones que apenas quedan momentos en que Elvis no canta. Pero la mejor canción es cuando él y la alemana van a un parque donde hay un teatrillo, una función de títeres en que un padre títere, un soldado títere y una joven títere interpretan una escena ante un público infantil. La joven títere está enamorada del soldado títere y viceversa, pero el padre títere le dice algo como ni lo sueñes en alemán. Y entonces el soldado pega al padre con un palo hasta hacerlo desaparecer. Luego el soldado títere empieza a cantar en alemán a la joven títere, pero el tocadiscos del anciano dueño del teatrillo se estropea y empieza a reproducir la canción demasiado rápido y después demasiado despacio. Entonces Elvis dice quizá yo pueda solucionarlo.

Y lo siguiente es que toda la pantalla del cine —y es una de las pantallas más grandes que Sophia ha visto en su vida, mucho más que las de su pueblo, lo que le parece injusto— se convierte en el escenario del teatrillo con Elvis visible del pecho para arriba, un gigante de visita desde otro mundo, y a su lado hay una títere diminuta de cuerpo entero que hace que Elvis parezca una especie de dios. Elvis empieza a cantar a la títere y aquello se convierte en lo más hermoso y potente que Sophia ha visto en su vida. Él parece incluso más guapo e impresionante que al principio de la película, cuando está en la ducha con otros soldados y se enjabona el torso desnudo.

Hay una décima de segundo en concreto que después Sophia intentará reproducir mentalmente, aunque no, quizá se la haya imaginado. Pero eso es imposible. Porque la ha emocionado muchísimo.

Se trata de cuando Elvis convence a la títere, que a fin de cuentas es solo una títere pero también muy divertida y traviesa, de que ceda y se apoye un momento en su hombro y su pecho. Cuando la joven títere lo hace, Elvis dirige una mirada brevísima, tan breve que apenas se ve, a la chica del público de quien está enamorado —y al público del teatrillo de títeres y también al público del cine que está viendo la película, Sophia incluida—; es un gesto imperceptible de su preciosa cabeza que dice muchas cosas, por ejemplo: eh, fíjate en esto, mírame, mírala, ¿quién lo habría dicho?, ¿te imaginas?, ¿lo ves?

Diez de la mañana de la víspera de Navidad, la cabeza sin cuerpo dormitaba. Alrededor de sus narinas y del labio superior le había crecido una suerte de espeso encaje verde de aspecto vegetal, una maraña de hojas y frondas minúsculas como moco seco, y la cabeza inspiraba y espiraba con un ruido tan natural que cualquiera que no estuviese en la habitación y lo oyese pensaría que quien dormía allí era un niño real, si bien muy resfriado.

¿Le aliviaría tomar algún mucolítico? Podía ir a buscarlo a la farmacia…

Pero vio que también le salía la misma maraña verde de las orejas.

Y, además, ¿cómo podía respirar la cabeza, si no tenía ningún aparato respiratorio propiamente dicho?

¿Dónde estaban sus pulmones?

¿Dónde estaba el resto?

¿Habría por ahí, en alguna parte, alguien con un pequeño torso, un par de brazos, una pierna, siguiendo a la cabeza? ¿Había un pequeño torso desplazándose por los pasillos de un supermercado? ¿O en un banco del parque, o en una silla junto al radiador en la cocina de otra persona? Era como esa vieja canción del huerfanito, Nobody’s Child, en su sentido literal: No body’s child, un niño sin cuerpo, que crece asilvestrado, como una flor.

¿Qué le habría pasado?

¿Le hizo mucho daño lo que le había pasado?

A Sophia le dolió solo de pensarlo. El dolor fue sorprendente en sí. Hacía ya mucho tiempo que Sophia no sentía nada. Refugiados en el mar. Niños en ambulancias. Hombres ensangrentados corriendo a hospitales o alejándose de hospitales en llamas, con niños ensangrentados en los brazos. Personas muertas, cubiertas de polvo en las cunetas. Atrocidades. Personas golpeadas y torturadas en celdas.

Nada.

Tampoco con los horrores cotidianos, las personas corrientes que deambulaban por las calles de su país natal y que parecían empobrecidas, dickensianas, como espectros de la indigencia de ciento cincuenta años atrás.

Nada.

Pero ahora Sophia se sentó a la mesa en la víspera de Navidad y sintió que el dolor recorría todo su ser como si fuera una música, y ella su afinado instrumento de muchas cuerdas.

Porque ¿cómo no va a doler perder una parte tan grande de nuestro ser?

¿Qué puedo darle? ¿Pobre como soy?

Ah. Entonces se acordó.

Comprobó la hora en el panel de la cocina.

El banco también tendría un horario especial de Navidad.

El banco.

Bien. Decidido

(el dinero siempre decide, siempre decidirá)

y he aquí otra versión de lo que ocurría esa mañana si esta fuese una novela donde Sophia es la clase de personaje que elegiría ser, que preferiría ser, el personaje de una historia mucho más clásica, perfecta y reconfortante, sobre cuán sombría a la par que luminosa es la sinfonía mayor del invierno y qué bonito está todo cubierto de escarcha, una escarcha que platea y resalta la belleza individual de cada brizna de hierba, donde hasta el gris asfalto de las calzadas, las aceras por donde caminamos, resplandecen cuando el tiempo ha sido lo bastante frío y algo en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de todos nuestros estados fríos y helados, se derrite cuando encontramos en la tierra un momento de paz y hombres de buena voluntad; una historia donde no caben las cabezas cercenadas; una novela en que la modestia y el decoro narrativo de la bien afinada sinfonía menor de Sophia aportan a la historia el adecuado estatus de mujer mayor de apacible sabiduría fruto de la experiencia, lo que la convierte en una historia seria, digna, de estructura convencional gracias a Dios, el tipo de ficción literaria de calidad en que la lenta nevada que cubre el paisaje es clemente, tiene un perfecto y apacible decoro propio, la nieve cae para blanquear, suavizar, difuminar y embellecer aún más un paisaje donde no hay cabezas sin cuerpo flotando en el aire ni en ningún sitio, ni cabezas nuevas procedentes de nuevas atrocidades o asesinatos o atentados, ni cabezas antiguas procedentes de antiguas atrocidades, asesinatos o atentados que nuestro pasado histórico ha legado al futuro como si las hubiese dejado en viejas cestas de la Revolución francesa —su mimbre pardo por la vieja sangre seca— en los portales de nuestras actuales casas pulcras de calefacción central interactiva, con notas anudadas a las asas que rezan por favor cuide de esta cabeza gracias,

bueno, no,

gracias,

muchas gracias:

en lugar de eso, era la mañana de la víspera de Navidad. Sería un día ajetreado. Tendría invitados en casa para las fiestas; Arthur traería a su novia/compañera. Había mucho que organizar.

Después de desayunar Sophia fue en coche al banco del pueblo, que según su página web estaría abierto hasta el mediodía.

Pese a las pérdidas, Sophia seguía siendo lo que el banco denominaba titular de una cuenta corintia, y por tanto en sus tarjetas bancarias aparecía un capitel corintio de enrevesadas hojas de piedra que la distinguía de los titulares de cuentas más vulgares que no tenían ningún dibujo. Ser titular de una cuenta corintia implicaba que tenía derecho a recibir atención personal en el banco por parte de un asesor individual personal. A cambio pagaba más de quinientas libras anuales. A cambio, siempre que ella tenía una duda o una necesidad, su asesor individual personal estaba dispuesto a sentarse con ella y hacer todas las llamadas que hiciesen falta a la centralita del banco mientras Sophia esperaba sentada. Lo que significaba que ella no tenía que hacer personalmente sus llamadas, aunque a veces, sin embargo, el asesor individual personal simplemente anotaba un número en una hojita de papel del banco y se la entregaba al cliente sugiriéndole que sería más cómodo para el cliente llamar desde su casa, y aquel desaire le había ocurrido recientemente a Sophia, aunque todavía era, a su parecer, muy conocida o al menos conocida en el banco local por ser una célebre mujer de negocios de fama internacional que se había mudado allí para jubilarse.

¿Dónde estaban los directores bancarios de antaño? ¿Con sus trajes, sus garantías, sus sabios consejos, sus promesas, su inteligente cortesía, sus lujosas postales navideñas grabadas y firmadas personalmente a mano? Esta mañana el asesor individual personal —un joven que aparentaba la edad de un chaval que acaba de abandonar los estudios y que, mientras Sophia estaba sentada frente a él y su ordenador, llevaba treinta y cinco minutos en espera para que la centralita lo pusiera con la persona adecuada sin cortarle—, no estaba seguro de poder responder a las dudas de la señora Cleves antes de que el banco cerrara al mediodía. Quizá sería mejor que la señora Cleves concertara una cita para la semana de después de Navidad.

El asesor individual personal colgó el teléfono y reservó en el ordenador una cita de Asesoramiento Personal con Sophia para la primera semana de enero. Le explicó que el banco le enviaría un correo electrónico de confirmación y luego un mensaje de texto un día antes, como recordatorio. Y entonces, porque la pantalla claramente así se lo indicaba, le preguntó a la señora Cleves si quería contratar un seguro.

No, gracias, dijo Sophia.

¿De hogar, bienes muebles e inmuebles, salud, asistencia en viaje, patrimonio? ¿Cualquier modalidad de póliza?, dijo el asesor individual personal, leyendo la pantalla.

Pero Sophia ya tenía todas las pólizas que necesitaba.

De modo que el asesor individual personal, sin despegar los ojos de la pantalla, le dio más datos sobre las tarifas competitivas y las posibles combinaciones del abanico de pólizas que el banco ofrecía a sus clientes premier. Después comprobó los detalles de su cuenta corintia para decirle cuáles de esas pólizas ya tenía por ser titular de una cuenta corintia y cuáles no estaban cubiertas por su cuenta corintia.

Sophia le recordó que le gustaría sacar efectivo antes de irse.

Entonces el asesor individual personal empezó a hablar del dinero en efectivo. El dinero, le dijo, se fabricaba ahora específicamente para máquinas y no para ser utilizado por manos humanas. Pronto emitirían también un nuevo billete de diez libras, como ya habían hecho con el de cinco, confeccionado con los mismos materiales, unos materiales que facilitaban que las máquinas contasen el dinero y que complicaban la tarea si era un empleado humano del banco quien contaba los billetes a mano. Pronto no quedarían empleados humanos en los bancos.

Sophia vio que el asesor estaba sonrojado del cuello hasta las orejas. Y también las mejillas. Seguramente los empleados de aquel banco habían empezado a beber temprano para celebrar las fiestas. No le parecía que aquel joven tuviese edad legal para beber. Por un momento pensó que el chico iba a echarse a llorar. Era patético. A ella sus preocupaciones no le importaban, ¿por qué iban a importarle?

Pero Sophia, que sabía por experiencia cuán conveniente era mantener una buena relación con los empleados de los bancos, decidió no impacientarse ni cortar en seco al asesor individual personal mientras este se explayaba excesivamente sobre cómo él mismo había empezado a pagar en las cajas de autoservicio para evitarse las anticuadas personas reales que todavía trabajaban en las cajas del supermercado.

Al principio se había indignado, le dijo, cuando el supermercado donde compra el almuerzo retiró a algunos empleados de las cajas y los reemplazó por unidades de pago automático. Y por principio había decidido pagar siempre a un ser humano. Pero la cola para pagar a un ser humano siempre era más larga, pues ahora solo había una persona en las cajas humanas mientras que las de autoservicio solían estar libres porque había muchas más y por tanto las colas avanzaban mucho más rápido, así que había empezado a usar las máquinas cuando se compraba el almuerzo, y ahora iba directamente a las máquinas y curiosamente era un alivio, porque tener que hablar con alguien, ni que fuese la más breve e informal de las conversaciones, a veces era difícil porque uno siempre se sentía juzgado, o apocado, o pensaba que decía alguna estupidez o chorrada.

Los inconvenientes de la comunicación humana, dijo Sophia.

El asesor individual personal la miró, en lugar de mirar la pantalla. Sophia vio que la estaba mirando.

Era una vieja que ni conocía ni le importaba.

Volvió a mirar la pantalla. Sophia supo que estaba comprobando las cifras de su cuenta bancaria. Las del año pasado no constaban. No tenían importancia. Ni las del año anterior, ni las de los otros años anteriores.

¿Dónde estaban los extractos bancarios de antaño?

Está comprobado, dijo Sophia. La más mínima in-teracción humana es extremadamente compleja. Bien. Si me lo permite, he venido expresamente a retirar cierta suma de dinero.