Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

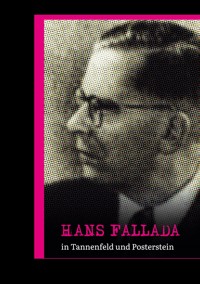

In seiner frühsten Jugend, noch vor Beginn seiner Autorenkarriere, verbrachte Rudolf Ditzen eineinhalb Jahre in der Nervenheilanstalt in Tannenfeld. Danach absolvierte er auf dem Rittergut Posterstein eine landwirtschaftliche Ausbildung. Leben und Werk Hans Falladas sind weitgehend erforscht und in diversen Biografien beleuchtet und veröffentlicht. Seine Zeit in Tannenfeld und Posterstein hingegen findet meist nur am Rande Erwähnung. Als regionalgeschichtliches Museum des Altenburger Landes möchte das Museum Burg Posterstein diese Lücke schließen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 78

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Museum Burg Posterstein

Das Museum Burg Posterstein, das regionalgeschichtliche Museum des Altenburger Landes, befindet sich in der über 800 Jahre alten Burg Posterstein im Dreiländereck Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die Ausstellungen erzählen von regionaler Geschichte und europäischer Salongeschichte mit einem Schwerpunkt auf den Salon der Herzogin Anna Dorothea von Kurland in Löbichau und Tannenfeld. Die Familien-Ausstellung “Die Kinderburg” begleitet junge Besucher durch die Burg – vom Verlies bis auf den Turm.

Das Museum veröffentlicht regelmäßig Publikationen zur Regionalgeschichte sowie zur Salongeschichte.

Alle Infos: www.burg-posterstein.de

Manch ding

ist von weitem schwarz,

aber in der nähe weiß.

– aus: „Bauern, Bonzen und Bomben“0

------------------

INHALT

Einleitung

Hans Fallada in Tannenfeld

Exkurs: Die Geschichte Tannenfelds

Hans Fallada in Posterstein

Exkurs: Die Geschichte des Ritterguts Posterstein

Die Ausstellung

Literatur

Quellen

0 Zitiert nach: Fallada, Hans: Sehnsucht ist besser als Erfüllung. Lebensweisheiten und Aphorismen, Berlin 2016, S. 9.

Bild links: Hans Fallada, HFA.

Wer lebt, wird erleben.

– aus: „Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“1

------------------

EINLEITUNG

Rudolf Ditzen kam als drittes Kind des Landrichters Wilhelm Ditzen (1852–1937) und seiner Frau Elisabeth (1868–1951) am 21. Juli 1893 in Greifswald zur Welt. Sein Lebenslauf ist geprägt von Umbrüchen, vielen Tiefen und einigen Höhen. Häufige Ortswechsel, Depressionen und immer neue Klinikaufenthalte zeichnen den Weg. Zeitgleich erlangte er unter dem Pseudonym Hans Fallada mit seinen Werken Weltruhm.

In seiner Kindheit zog Rudolf Ditzen von Greifswald nach Berlin, dann von Berlin nach Leipzig und später von Leipzig nach Rudolstadt. Nach einem schweren Fahrradunfall musste er erstmals mit Morphium behandelt werden. Auf einen missglückten Doppelselbstmord, bei dem Rudolf Ditzens Schulfreund Hanns Dietrich von Necker (1894–19112) starb, folgte ein Haftbefehl. Nach Untersuchung in der psychiatrischen Klinik in Jena ließ man die Mordanklage wegen Unzurechnungsfähigkeit fallen.

An dieser Stelle setzt der inhaltliche Schwerpunkt dieses Buches an, denn sein nächster Weg führte den jungen Rudolf Ditzen 1912 zur Behandlung in die Heil- und Pflegeanstalt für Gemüts- und Nervenkranke in Tannenfeld. Von 1913 bis 1915 absolvierte er auf dem Rittergut Posterstein eine landwirtschaftliche Ausbildung. Leben und Werk des Hans Fallada sind weitgehend erforscht und in diversen Biografien oft beleuchtet und veröffentlicht. Seine Zeit in Tannenfeld und Posterstein hingegen findet meist nur am Rande Erwähnung. – Verständlich, umfasst sie doch nur einen Bruchteil seines Lebens und hat kaum Bezug zu seinen weltbekannten Schriften. Und doch muss diese Zeit für den damals jungen Mann sehr bewegend und prägend gewesen sein. Als regionalgeschichtliches Museum des Altenburger Landes möchten wir diese Lücke schließen.

Anlässlich seines 130. Geburtstags im Jahr 2023 zeigte das Museum Burg Posterstein die Ausstellung „Hans Fallada – Familienbilder. Wie aber bestehe ich vor Dir, sehr liebe Verwandtschaft –?!“ der Hans-Fallada-Gesellschaft. Diese schöpfte aus den umfangreichen Beständen des Hans-Fallada-Archivs und rückte Erinnerungen, Briefe und Fotos der Familie Ditzen in den Mittelpunkt. In Posterstein zu sehen war eine Kabinett-Ausstellung, die bewusst einen Schwerpunkt auf Rudolf Ditzens Jahre in Tannenfeld und Posterstein legte. Zur Ausstellung ließ das Museum Burg Posterstein einen kurzen Film über Falladas Zeit in Tannenfeld und Posterstein produzieren. Für die Ausstellung und das Buch recherchierten wir in verschiedenen Archiven. An dieser Stelle möchten wir dem Hans-Fallada-Museum Carwitz, dem Hans-Fallada-Archiv des Literaturzentrums Neubrandenburg e.V., dem Universitätsarchiv Jena, der Thüringischen Universitäts- und Landesbibliothek Jena und dem Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Altenburg für die Unterstützung herzlich danken. An Monika Diedrich aus dem Museumsverein Burg Posterstein e.V. geht ein herzliches Dankeschön für die Übersetzungshilfe aus dem Französischen. Die Ausstellung wurde gefördert durch die Thüringer Staatskanzlei. Das letzte Kapitel dieses Buches dokumentiert die Sonderschau.

Nach seiner Zeit in Posterstein fand Rudolf Ditzen eine Anstellung auf Gut Heydebreck in Hinterpommern, anschließend in der Landwirtschaftskammer Stettin und später bei der Kartoffelanbaugesellschaft Berlin. Nach einer gescheiterten Beziehung, einer beginnenden Morphiumsucht, dem Tod des Bruders im Ersten Weltkrieg und einem weiteren Suizidversuch kam Rudolf Ditzen 1919 auf Entziehungskur noch einmal nach Tannenfeld.

Blick in die Sonderschau „Hans Fallada – Familienbilder“ im Museum Burg Posterstein.

Während er erste Romane unter dem Pseudonym Hans Fallada veröffentlichte, arbeitete Rudolf Ditzen weiter in der Landwirtschaft. Seine Familie unterstützte ihn in vielerlei Hinsicht. In Folge seiner Morphiumsucht mangelte es ihm ständig an Geld, wegen Unterschlagung musste er mehrfach ins Gefängnis.

Unterstützung erhielt der Autor auch vom Verleger Rowohlt, in dessen Verlag er zeitweise arbeitete und in dem viele seiner Romane erschienen. „Kleiner Mann – was nun?“ wurde 1932 zum Welterfolg. Rudolf Ditzen heiratete, wurde mehrfach Vater und die Familie bezog das Haus in Carwitz im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, in dem sich nun das Hans-Fallada-Museum befindet. In den 1930er Jahren wechselten sich kulturpolitische Angriffe mit öffentlicher Anerkennung seines schriftstellerischen Werks ab.

Rudolf Ditzen schrieb bis zur Erschöpfung. Depressionen und Sucht bedingten immer neue Klinikaufenthalte. Auf Scheidung und Neuheirat folgten weitere Umzüge und Krankenhausaufenthalte. Nach der Schließung des Rowohlt-Verlags wurde Rudolf Ditzen ab 1945 Autor des Aufbau-Verlags, für den er 1946 zuletzt den Roman „Jeder stirbt für sich allein“ fertigstellte.

Am 5. Februar 1947 starb Rudolf Ditzen in Berlin. In seinem bewegten Leben heiratete er zwei Mal, hatte vier Kinder, wohnte an mindestens zwanzig Orten, arbeitete unter anderem als Landwirt, Adressenschreiber, Annoncenwerber, Journalist, Bürgermeister, Verlagsmitarbeiter und natürlich als Schriftsteller. Seine Depression und Morphiumsucht zog mindestens drei Suizidversuche, über dreißig Klinikaufenthalte und fünf Gefängnisaufenthalte nach sich.

Posthum erschienen noch unveröffentlichte Werke.

Bis heute ist der Autor Hans Fallada weltbekannt.

„Der junge Goedeschal“ (1920), „Bauern, Bonzen und Bomben“ (1931), „Kleiner Mann – was nun?“ (1932), „Wer einmal aus dem Blechnapf frißt“ (1934), „Wolf unter Wölfen“ (1937), „Jeder stirbt für sich allein“ (1947) und „Der Trinker“ (1950) zählen zu seinen bekanntesten Werken.

In unserer Publikation möchten wir gar nicht tiefer in die allgemeine Biografie und das literarische Werk Hans Falladas eintauchen, denn das haben andere bereits umfassend dokumentiert. Stattdessen beleuchten wir in zwei Kapiteln ausschließlich Rudolf Ditzens Zeit in Tannenfeld und Posterstein.

1 Zitiert nach: Fallada: Sehnsucht, S. 13.

2 Lemke, Sebastian (Hrsg.): Rudolf Ditzen – Hans Fallada. Lebenslauf eines Rudolstädter Gymnasiasten, Rudolstadt 2010, S. 16 (Fußnote).

Bild links: Schlosspark Tannenfeld, 2023.

und doch habe ich all diese Zeit – das aber erfuhr ich erst Jahrzehnte später gelernt, gelernt, für das, was ich einmal werden sollte: ein schriftsteller.

– aus: „Wie ich Schriftsteller wurde“3

------------------

HANS FALLADA IN TANNENFELD

Als der 18-jährige Rudolf Ditzen, seit Sommer 1911 am Gymnasium Fridericianum im Thüringischen Rudolstadt, seinen Schulkameraden Hanns Dietrich von Necker bat, ihm seinen Revolver zu leihen, plante er nicht zum ersten Mal seinen Suizid. Schon in Leipzig litt Rudolf Ditzen unter Selbstmordgedanken. Damit war er kein Einzelfall. Die Zeitungen berichteten von einer scheinbaren Zunahme an Selbstmorden unter Gymnasiasten, die sich statistisch aber nicht belegen ließ.4

Einen Partner, der ihn in diesen Vorstellungen unterstützte und auch seine Vorliebe für die Schriftstellerei teilte, fand Rudolf Ditzen in Hanns Dietrich von Necker. Im Vernehmungsprotokoll vom 9. November 1911 in einer Akte des Landgerichts Rudolstadt soll Rudolf Ditzen ausgesagt haben: „[…] Da fragte mich Necker, […] was ich dazu meinte, wenn wir uns gegenseitig erschössen.“5 Der Freund wiederum schilderte seine Sicht am 16. Oktober 1911 im Abschiedsbrief an seine Mutter so: „Ich liebe meinen Freund Harry6 Ditzen sehr. Er übte über mich eine seltsame Gewalt aus, er konnte mich völlig seinem Willen unterwerfen. […] In einer – dennoch schönen – Stunde, als ich wieder seinem Einfluß unterlag, gab ich ihm mein Ehrenwort, mein nicht-erzwungenes Ehrenwort, ihm in diesem Monat zu Willen zu sein und ihm zu helfen bei der Ausführung seiner Pläne. Damals wußte ich aber nicht, daß dies Ehrenwort mich später zum Duell mit ihm zwingen würde. Harry wußte das damals selbst nicht.“7

Rudolf Ditzen als Gymnasiast in Rudolstadt, HFA 2.16.

Später, in einem handschriftlichen Lebenslauf, schrieb Rudolf Ditzen: „[...] Und während ich nun zielte, schosz mir der Gedanke durch den Kopf: das ist ja Wahnsinn, dasz du hierstehst.“8

Das Duell am 17. Oktober 1911 war der getarnte Versuch eines Doppelselbstmords der beiden Gymnasiasten. Während sein Freund starb, überlebte Rudolf Ditzen schwer verletzt.9 Dieses tödliche Schein-Duell in Rudolstadt führte ihn nach einiger Zeit in ärztlicher Behandlung in Jena schließlich nach Tannenfeld und von dort aus nach Posterstein.

Von Jena nach Tannenfeld

„Die Röntgenaufnahme bei dem gestern geröntgten Patienten ergibt die Kugel in Nähe der 6. Rippe (hinten) und zwar steht sie im Bilde aufrecht. Bilddurchmesser 8mm. Rippen intakt. Lunge verdichtet“10, lautete die Diagnose der chirurgischen Klinik Jena, die heute in der Jenaer Krankenakte im Universitätsarchiv Jena aufbewahrt wird.

Rudolf Ditzen wurde wegen Mordes verhaftet und zunächst in die Psychiatrische Klinik Jena eingewiesen. Dort behandelte ihn der anerkannte Neuropsychiater Otto Ludwig Binswanger (1852–1929). Der gebürtige Schweizer hatte in Heidelberg, Straßburg und Zürich studiert. In Jena blieb er 37 Jahre lang, zunächst als Professor und später als Direktor der Psychiatrischen Klinik. Er soll die psychiatrische Versorgung an der Jenaer Klinik reformiert, die Lebensbedingungen der dortigen Patienten verbessert und die Arbeitstherapie eingeführt haben. Neben Rudolf Ditzen zählten auch Friedrich Nietzsche (1844–1900) und Johannes R. Becher (1891–1958) zu seinen Patienten.11 Letzterer überlebte ganz ähnlich wie Rudolf Ditzen einen missglückten Doppelselbstmord und entging wie er einer Haftstrafe wegen Unzurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt.12

Der bereits zitierte, vom Patienten selbst verfasste Lebenslauf war ein wichtiger Teil der Krankenakte. Für Otto Binswanger stellte er einen wichtigen Bestandteil seiner Diagnose dar. Den Lebenslauf analysierte Sebastian Lemke ausführlich in seiner Publikation „Rudolf Ditzen – Hans Fallada – Lebenslauf eines Rudolstädter Gymnasiasten“13