1,99 €

Mehr erfahren.

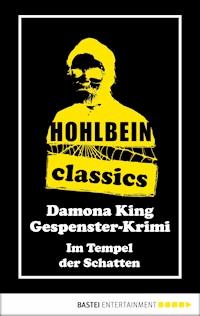

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hohlbein Classics

- Sprache: Deutsch

Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe "Hohlbein Classics" versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.

Die Story: Moron ist angeschlagen! Von Damona King verletzt, muss er fliehen. So sieht es jedenfalls aus. In Wirklichkeit plant er schon den Tod, die endgültige Niederlage der weißen Hexe! Im Tempel der Schatten kommt es zu einer letzten Begegnung der Todfeinde. Und Moron spielt seinen Trumpf aus - einen gewaltigen schwarzen Kristall, in dem Alpträume Wirklichkeit werden. Als der Stein sich öffnet und Damona verschlingt, scheint das Schicksal der Hexe besiegelt ...

"Im Tempel der Schatten " erschien erstmals am 27.11.1984 unter dem Pseudonym Henry Wolf als Teil der "Damona-King"-Serie in der Reihe "Gespenster-Krimi".

Der Autor: Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 123

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

Hohlbein Classics

Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe »Hohlbein Classics« versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.

Über diese Folge

Im Tempel der Schatten

Ein Gespenster-Krimi

Moron ist angeschlagen! Von Damona King verletzt, muss er fliehen. So sieht es jedenfalls aus. In Wirklichkeit plant er schon den Tod, die endgültige Niederlage der weißen Hexe! Im Tempel der Schatten kommt es zu einer letzten Begegnung der Todfeinde. Und Moron spielt seinen Trumpf aus – einen gewaltigen schwarzen Kristall, in dem Alpträume Wirklichkeit werden. Als der Stein sich öffnet und Damona verschlingt, scheint das Schicksal der Hexe besiegelt ...

»Im Tempel der Schatten« erschien erstmals am 27.11.1984 unter dem Pseudonym Henry Wolf als Teil der »Damona-King«-Serie in der Reihe »Gespenster-Krimi«.

Über den Autor

Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.

WOLFGANG

HOHLBEIN

Im Tempel der Schatten

Ein Gespenster-Krimi Roman

BASTEI ENTERTAINMENT

Aktualisierte Neuausgabe der im Bastei Lübbe Verlag erschienenen Romanhefte aus der Reihe Gespenster-Krimi

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler

Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von © shutterstock/Natykach Nataliia; shutterstock/Dmitry Natashin

E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-1432-8

Im Tempel der Schatten

von Henry Wolf

Die weiße Hexe ist eine begehrenswerte Frau. Doch Dämonen haben keinen Sinn für Schönheit. Ihre Ziele sind Chaos und Verderben. DAMONA stellt sich auf die Seite der Menschen, kämpft in fernen Zeiten und Dimensionen für das Licht. Ihre Waffen sind ein HEXENHERZ – und ihre Weiblichkeit ...

Das Zimmer war groß und in hellen, freundlichen Farben gehalten. Kostbare Teppiche und bunte, liebevoll geknüpfte Bildläufer bedeckten den Boden, und der rohe graue Stein, aus dem die Wände bestanden, war nur hier und da hinter den Vorhängen und Bildern zu sehen. Die Einrichtung hätte jedem Fürstenhaus der Erde zur Ehre gereicht, und die Luft roch nach teuren Parfüms und kostbaren Ölen. Und trotzdem, trotz all der Pracht und Verschwendung, die den Raum schon fast ein wenig überladen erscheinen ließen, war er nicht mehr als ein Gefängnis ...

Ein sanfter Windzug wehte von draußen herein und ließ die grauen Vorhänge vor den hohen, spitz zulaufenden Fenstern rascheln. Der Wind roch nach Wärme und frisch geschnittenem Gras, und mit ihm drangen die Geräusche der Stadt zu ihr herauf: das Summen und Raunen der Menschenmenge, die sich auf den schmalen Straßen bewegte, das Wiehern von Pferden, Musikfetzen, die hektischen Hammerschläge einer Schmiede ...

Damona schloss für einen Moment die Augen und ballte die Fäuste; so heftig, dass es schmerzte. Sie musste sich immer öfter ins Bewusstsein rufen, dass nichts von dem, was sie sah und hörte, fühlte und roch, echt war. Diese ganze Welt war nichts als eine Illusion, unglaublich, geschickt gemacht und perfekt bis ins letzte Detail, aber trotzdem nur eine Illusion, zu keinem anderen Zweck erschaffen, als sie zu täuschen.

»Ihr wisst, dass das nicht stimmt, Erhabene«, sagte eine Stimme hinter ihr.

Damona widerstand der Versuchung, sich herumzudrehen und Moron anzusehen. Er war schon eine ganze Weile hier, eine Stunde oder länger, aber sie hatte sich nach Kräften bemüht, ihn zu ignorieren.

»Du liest meine Gedanken«, stellte sie fest, ohne den Blick vom Fenster zu wenden. Irgendwo im Osten waren Berge, so weit entfernt, dass sie nur als verschwommene Schatten im Dunst des Morgens zu erkennen waren.

»Natürlich«, antwortete Moron ungerührt. »Was habt Ihr erwartet, Erhabene?«

Gegen ihren ursprünglichen Willen fuhr sie nun doch herum und funkelte ihn zornig an. »Nenn mich nicht so«, schnappte sie.

In Morons Augen blitzte es spöttisch auf. »Aber Ihr seid es doch.« Er hatte wieder die Gestalt angenommen, in der er Damona das erste Mal begegnet war – die Gestalt eines breitschultrigen, sehr großen jungen Mannes mit schmalem Gesicht und sandfarbenem Haar, sehnigen Händen und dunklen, durchdringenden Augen. Sein Arm hing jetzt in einer Schlinge. Die Verletzung, die ihm Damona bei ihrem Kampf in Kings Castle zugefügt hatte, war noch immer nicht geheilt. Im Gegenteil: Selbst auf dem frischen Verband war ein dunkler Fleck zu sehen, der deutlich bewies, dass die Wunde noch immer blutete.

»Erhabene ...« Damona seufzte, schüttelte den Kopf und lehnte sich müde gegen die Wand. Sie fühlte sich leer und zerschlagen, so erschöpft wie niemals zuvor in ihrem Leben, obwohl sie seit Tagen in diesem Zimmer war und nichts anderes tat, als zu schlafen und zu warten. Vielleicht war es der bittere Geschmack der Niederlage, den sie fühlte. Einer Niederlage, die so gewaltig war, dass sie sie wahrscheinlich noch immer nicht in aller Konsequenz begriffen hatte.

»Du nennst mich Erhabene«, fuhr sie nach einer Weile und ohne Moron dabei anzusehen, fort. »Und dabei hältst du mich gefangen wie ein Tier.«

»Ein Wort von Euch genügt, Erhabene, und Ihr könnt diesen Raum verlassen und Euch auf den Thron setzen, der auf Euch wartet.«

Damona sah auf, starrte Moron einen Moment lang an und senkte erneut den Blick. Moron musste ihre Gedanken nicht einmal lesen, um zu wissen, wie ihre Antwort aussah. Es war nicht das erste Mal, dass er ihr diese Frage stellte. In den letzten acht Tagen hatten sie praktisch über nichts anderes geredet, in der einen oder anderen Form.

Nach einer Weile löste sie sich von ihrem Platz am Fenster, ging zur Tür hinüber und trat auf den breiten steinernen Balkon hinaus. Die Stadt breitete sich wie ein bunter Flickenteppich unter ihr aus, und sie spürte plötzlich wieder, wie kalt es war. Der Wind, der von den Bergen herabwehte, war eisig. Trotzdem widerstand sie der Versuchung, sich herumzudrehen und ins Zimmer zurückzugehen. Hier draußen konnte sie sich wenigstens für einige Augenblicke der Illusion hingeben, frei zu sein.

»Warum gebt Ihr nicht auf, Erhabene?«, fragte Moron leise. Er war ihr gefolgt, ohne dass sie es gemerkt hatte. Widerwillig drehte Damona den Kopf und sah ihn an. Er stand ganz dicht neben ihr, und ein seltsamer Schauer durchfuhr sie. Trotz allem war Moron ein gut aussehender Mann: ein Riese, so perfekt proportioniert, als wäre er auf dem Zeichenbrett eines begnadeten Künstlers entstanden, und nicht auf natürlichem Wege.

»So ungefähr war es auch, Erhabene«, sagte Moron leise.

Damona schluckte die scharfe Antwort, die ihr auf der Zunge lag, im letzten Moment herunter. Es irritierte sie noch immer, in Gesellschaft eines Mannes zu sein, der jeden ihrer geheimsten Gedanken lesen konnte; im gleichen Moment, in dem sie ihn gedacht hatte. Er tat das alles nur, um sie zu provozieren, das wusste sie. Er wollte ihren Widerstand brechen, sie zermürben, wenn er sie nicht mit Gewalt überwinden konnte. Und sie hatte das dumpfe Gefühl, dass es ihm gelingen würde; schon bald.

»Warum das alles, Moron?«, fragte sie. Ihre Stimme bebte.

Moron antwortete nicht gleich. Eine Zeit lang sah er sie nur an, dann drehte er sich herum, stützte sich schwer mit den Unterarmen auf der steinernen Brüstung des Balkons ab und sah fast versonnen auf die Stadt herab. Das Zimmer lag im höchsten Turm der Festung, und der Blick reichte von hier aus bis weit über die Stadt und den Fluss auf der anderen Seite. Die Illusion war perfekt.

»Warum ich Euch gefangen halte, oder warum ich dies alles hier erschaffen habe?«, fragte er schließlich.

Damona zuckte mit den Achseln. »Beides.«

»Der zweite Teil Eurer Frage ist einfacher zu beantworten, Herrin«, antwortete Moron nach neuerlichem, langem Überlegen. »Ich war es nicht, der diese Welt schuf. Ich habe sie nur ...«, er lächelte, »verbessert. Sie war schon immer da.«

Damona hob den Blick und sah in den Himmel. Es verwirrte sie noch immer, eine Welt ohne Sonne zu sehen, einen Himmel, der aus sich selbst heraus leuchtete und an dem nachts weder Sterne noch Mond zu sehen waren. »Asmodis hat sie so wenig erschaffen wie ich oder irgendein anderer«, fuhr Moron fort. »Es ist ... eine Welt zwischen den Welten, ein Riss in der Wirklichkeit, wenn Ihr so wollt. Was Ihr hier seht, ist das Treibgut der Zeit, versteht Ihr?«

»Ja«, sagte Damona und schüttelte den Kopf.

Moron lächelte dünn. »Es ist schwer zu verstehen, ich weiß«, sagte er. »Ich bin nicht sicher, ob ich es selbst verstehe. Diese Welt existiert neben der Welt, die Ihr als real kennt, in ... es ist das falsche Wort, aber nehmt an, es wäre eine andere Dimension. Eine Welt des Chaos. Alles, was ich tat, war, Ordnung zu schaffen.«

Damona zog die Augenbrauen hoch.

»All diese Menschen hier«, fuhr Moron fort, »haben irgendwann einmal den Bezug zur Wirklichkeit, zu ihrer Welt verloren. Nicht alle kommen von Eurer Erde, Erhabene, manche nicht einmal aus Eurem Universum. Die Männer, die Asmodis hierherbrachte, um sie meinem Zugriff zu entziehen, waren nicht die Einzigen. Es gab vorher viele andere hier, aber alles war ungeregelt. Ich gab ihnen eine Wirklichkeit, an die sie glauben konnten.«

»Und in der sie dir gehorchten. Also doch eine Illusion. Eine weitere Lüge.«

»Illusion?« Moron betonte das Wort auf sonderbare Weise. »Was ist Wahrheit und was ist Illusion, Erhabene? Ist die Realität nicht immer das, was wir dafür halten? Oder – um es besser auszudrücken – was wir dafür halten wollen?«

»Bist du gekommen, um mit mir zu philosophieren?«, fragte Damona.

»Ihr habt mich gefragt«, entgegnete Moron. »Wenn Ihr so wollt, ist diese Welt eine Illusion – und auch wieder nicht. Ein Bild, das der Welt, aus der Ihr stammt, am nächsten kommt.«

Damona schnaubte. »Oh ja. Eine Welt voll Barbarei und Gewalt. Ist es das, was du aus der Erde machen wirst, wenn du sie erst einmal beherrschst?«

»Barbarei? Ihr täuscht Euch, Erhabene. Lasst Euch nicht von Äußerlichkeiten zu falschen Schlüssen verleiten. Was Euch wie Barbarei vorkommt, ist der richtige Weg. Die Welt, die Ihr hier seht, kommt meiner Heimat sehr nahe.«

»Moron?«

Er nickte. »Ja. Unser Volk ist älter als das Eure, tausendmal älter und mächtiger. Wir haben schon vor Millionen von Jahren eingesehen, dass der Weg, den Ihr eingeschlagen habt, der falsche ist. Ihr seht eine Welt ohne Technik und Wissenschaft, und Ihr haltet sie für barbarisch. Für mich sind Eure Maschinen und Forschungen barbarisch. Es ist eine Sackgasse. Würde man die Menschheit gewähren lassen, würde sie irgendwann einsehen, dass es so ist. Wenn sie sich nicht vorher selbst ausgelöscht hätte.«

»Aber dafür wirst du schon sorgen, nicht?«, sagte Damona bitter. »Du wirst schon aufpassen, dass man die Menschen nicht –«

»Vielleicht werde ich sie retten«, unterbrach sie Moron sanft. »Eure Rasse steht sehr dicht davor, sich selbst zu vernichten.«

»Und du wirst sie am Leben erhalten, wie? Als Sklaven Morons.« Sie wandte sich mit einem zornigen Ruck um und starrte auf die Stadt hinunter. »Danke, Moron. Ich sterbe lieber in Freiheit, statt als Sklave weiterzuleben.«

»Ihr hasst mich«, stellte Moron ungerührt fest. »Ihr hasst mich, weil du glaubst, ich wäre schlecht. Weil du glaubst, die Macht, die mich ausgesandt hat, wäre das Böse an sich, der negative Pol des Universums.«

»Ist sie das nicht?«

»Warum? Weil wir mächtig sind?«

»Weil ihr erobert«, antwortete Damona zornig. Aber ihre Wut war nicht echt. Sie wollte Moron hassen, aber sie konnte es nicht. Trotzdem fuhr sie fort: »Weil ihr ein Imperium geschaffen habt, das sich auf Gewalt und Macht gründet, Moron. Weil ihr andere Völker unterdrückt und ihnen die Freiheit nehmt.«

»Freiheit?« Moron lachte. »Ihr wisst nichts über uns, Erhabene. Ihr wisst nur, was man Euch erzählt hat.«

»Ist es etwa falsch?«

»Nein«, gestand Moron ungerührt. »Es stimmt – unser Reich dehnt sich aus, unaufhaltsam, und wir übernehmen jede Welt, auf die wir stoßen, aber das ist auch alles, was an Eurer Geschichte stimmt. Vielleicht versklaven wir wirklich, aber wenn, dann ist es zum Nutzen derer, die wir übernehmen.«

Damona lachte schrill. »Ach?«

»Selbst wenn es so wäre, Erhabene«, fuhr Moron ernst fort. »Selbst wenn Ihr recht hättet, wir könnten gar nicht all das Schlechte und Böse tun, das Ihr von uns erwartet.«

»Nein?«, sagte Damona sarkastisch. »Dann muss ich mich bei dir entschuldigen, Moron. Ich wusste nicht, dass du ein getarnter Erzengel bist.«

Moron lachte leise. »Euer Spott ist verständlich, aber ungerecht, Erhabene. Überlegt selbst: Morons Machtbereich ist gewaltig, viel gewaltiger, als Ihr Euch vorzustellen vermögt. Wir herrschen nicht über Tausende Welten, sondern Millionen und Abermillionen. Unser Volk ist groß, aber nicht so groß. Selbst wenn wir Terror und Leid bringen wollten, so könnten wir es gar nicht. Die Völker, die wir in unser Reich aufnehmen, verlieren ein bisschen von ihrer Freiheit, aber sie gewinnen viel mehr dafür.«

»So?«, machte Damona böse.

Moron nickte ungerührt. »Wir schaffen Kriege ab«, sagte er. »Wir beseitigen kleinliche politische Streitigkeiten und albernes Machtstreben. Wir besiegen alle Krankheiten. Es gibt auf unseren Welten keine Unterdrückung, keine Menschen, die ihrer Hautfarbe oder ihres Glaubens wegen gejagt und getötet werden. Es gibt keine Ausbeutung. Es gibt keine Ungerechtigkeiten, keinen Hass, keinen Neid.«

»Und keine Freiheit.«

»Die gibt es bei Euch auch nicht«, sagte Moron. »Was Ihr Freiheit nennt, ist eine Illusion, wie diese Welt: Vielleicht ist Moron wirklich ein Übel, doch wenn, dann ist es das kleinere von zwei Übeln. Und es gibt Freiheit bei uns. Die einzige Freiheit, die wir den Völkern nehmen, ist die Freiheit, sich selbst zu schaden, sich selbst wehzutun.«

»Ich habe mich wirklich in euch getäuscht«, sagte Damona böse. »Nach allem, was ich jetzt erfahre, ist es das Beste, was der Erde passieren kann, von Morons Heerscharen versklavt zu werden. Ihr schafft ja direkt das Paradies.«

Moron blieb ernst. »Das Paradies nicht«, sagte er. »Aber wir versuchen, unseren Untertanen das Leben so erträglich wie möglich zu machen. Alles, was wir dafür verlangen, ist –«

»Dass wir euch anbeten?«

»Nicht einmal das«, antwortete Moron. »Unser Reich ist gigantisch, Erhabene. Nur selten besucht einer der Mächtigen selbst eine unserer Welten. Wir verlangen nur, dass Ihr uns anerkennt, als Eure Herrscher. Als Herrscher, die nichts fordern und nichts befehlen.« Er trat auf sie zu und hob die Hand, als wolle er sie berühren, führte die Bewegung aber nicht zu Ende, als er sah, wie sich Damona unwillkürlich versteifte. »Selbst ich werde gehen, wenn meine Aufgabe erfüllt ist, Erhabene«, sagte er. »Es wird ein Mensch Eurer Welt sein, der als Stadthalter Morons fungiert.«

»Und dieser Mensch soll ich sein?«, fragte Damona spöttisch.

Moron nickte ernst. »Ihr seid ausersehen«, sagte er. »Ihr tragt das Erbe der Macht in Euch, eine Macht, die viel gewaltiger ist, als Ihr bisher auch nur ahnt. Im Grunde Eurer Seele seid Ihr ein Wesen Morons, nicht der Erde.«

Damona erschrak. Sie spürte, dass Moron meinte, was er sagte. Er hatte sie niemals belogen, trotz allem, und er log auch jetzt nicht.