1,99 €

Mehr erfahren.

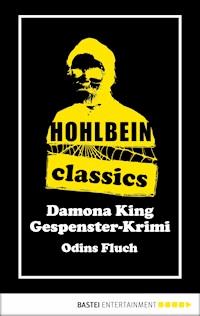

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hohlbein Classics

- Sprache: Deutsch

Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe "Hohlbein Classics" versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.

Die Story: Damona King erwachte in einer fremden Welt, einer anderen Zeit. Sie wusste nicht, wie sie dorthin gekommen war, sah nur das tödliche Obsidianmesser über sich - und den Mann mit der grauenerregenden Opfermaske. Sie lag gefesselt auf einem Altar, und sie sollte offenbar einem Gott geopfert werden. Und während das Messer auf sie herabfuhr, kehrte ihr Gedächtnis zurück: Odin! Der Fluch! Sie war von dem Gott der Asen in diese Welt gebracht worden, um seinen Fluch zu erfüllen. Gelang es ihr nicht, würde ein Heer von Untoten in ihre eigene Welt einfallen. Und wie es aussah, hatte Damona nicht den Hauch einer Chance, nicht auf dem Opferaltar an der Spitze der Azteken-Pyramide. Und das Obsidianmesser senkte sich auf ihre Brust ...

"Odins Fluch" erschien erstmals am 17.04.1984 unter dem Pseudonym Henry Wolf als Teil der "Damona-King"-Serie in der Reihe "Gespenster-Krimi".

Der Autor: Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 126

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

Hohlbein Classics

Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe »Hohlbein Classics« versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.

Über diese Folge

Odins Fluch

Ein Gespenster-Krimi

Damona King erwachte in einer fremden Welt, einer anderen Zeit. Sie wusste nicht, wie sie dorthin gekommen war, sah nur das tödliche Obsidianmesser über sich - und den Mann mit der grauenerregenden Opfermaske. Sie lag gefesselt auf einem Altar, und sie sollte offenbar einem Gott geopfert werden. Und während das Messer auf sie herabfuhr, kehrte ihr Gedächtnis zurück: Odin! Der Fluch! Sie war von dem Gott der Asen in diese Welt gebracht worden, um seinen Fluch zu erfüllen. Gelang es ihr nicht, würde ein Heer von Untoten in ihre eigene Welt einfallen. Und wie es aussah, hatte Damona nicht den Hauch einer Chance, nicht auf dem Opferaltar an der Spitze der Azteken-Pyramide. Und das Obsidianmesser senkte sich auf ihre Brust ...

»Odins Fluch« erschien erstmals am 17.04.1984 unter dem Pseudonym Henry Wolf als Teil der »Damona-King«-Serie in der Reihe »Gespenster-Krimi«.

Über den Autor

Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.

WOLFGANG

HOHLBEIN

Odins Fluch

Ein Gespenster-Krimi Roman

BASTEI ENTERTAINMENT

Aktualisierte Neuausgabe der im Bastei Lübbe Verlag erschienenen Romanhefte aus der Reihe Gespenster-Krimi

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler

Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von © shutterstock/Natykach Nataliia; shutterstock/Dmitry Natashin

E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-1425-0

Odins Fluch

Ein Gespensterkrimi von Henry Wolf

Sie erwachte.

Sie wusste nicht, wo sie war, und sie wusste nicht, wer sie war. Sie wusste auch nicht, wie sie hierhergekommen war, wo immer dieses »Hier« auch sein mochte. Ihr Bewusstsein tauchte aus einem unendlich tiefen, finsteren Schacht empor, und es war, als wäre sie neugeboren, frei von allen Erinnerungen an das Leben, das sie vorher geführt hatte; ihr Denken war leer wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt.

Das Erste, was sie fühlte, war Müdigkeit, als hätte sie der Schlaf, in dem sie gelegen hatte, nicht erfrischt, sondern im Gegenteil erschöpft; dann einen vagen, nicht lokalisierbaren Schmerz, einen dumpfen Druck wie von einer unsichtbaren Last, die auf ihren Körper drückte. Sie wollte die Augen öffnen, aber ihr fehlte die Kraft dazu. Trotzdem sah sie Licht: flackernden blutroten Schein wie von Flammen, der durch ihre geschlossenen Lider drang.

Sie fror. Kalte Zugluft streifte ihren Leib, und sie fühlte, dass sie nackt war. Gleichzeitig spürte sie die Wärme von Flammen auf beiden Oberarmen. Ein schwacher, süßlicher Geruch wie nach Weihrauch oder etwas Ähnlichem lag in der Luft, und irgendwo, weit, weit am Rande ihres Bewusstseins, waren Stimmen. Sie verstand die Worte nicht, und es dauerte eine Zeit, bis sie bemerkte, dass es Gesang war, den sie hörte.

Sie wollte sich bewegen, aber es ging nicht. Im ersten Moment glaubte sie, es wäre die Erschöpfung, die ihre Glieder noch lähmte, dann, als das Gefühl nach und nach in ihren Körper zurückkehrte, spürte sie, dass sie gefesselt war; Hand- und Fußgelenke waren mit breiten, roh geflochtenen Stricken aus Hanf oder Stroh gebunden. Der Weihrauchgeruch und der dumpfe, irgendwie arrhythmische Gesang der Stimmen wurden deutlicher, und – obwohl sie selbst nicht sagen konnte, wieso – es erschreckten sie diese Dinge. Sie und die Tatsache, dass sie gebunden war.

Sie war in Gefahr.

Der Gedanke entstand klar und mit fast schmerzhafter Wucht hinter ihrer Stirn, so plötzlich, als wäre er nicht ihrem eigenen Bewusstsein entsprungen, sondern als eine Warnung von außen an sie herangetragen.

Wieder versuchte sie die Augen zu öffnen, und diesmal gelang es ihr.

Das Ergebnis war enttäuschend, über ihr war nur ein klarer, mondloser Himmel. Es war Nacht, und das glitzernde Band der Milchstraße spannte sich wie ein Diadem aus Millionen winziger Diamantsplitter über den westlichen Teil des Firmaments. Hinter und über ihr waren Schatten, Schatten und Schritte, und der Gesang wurde lauter, fast, als bewege sich der Chor der Singenden langsam auf sie zu.

Für einen winzigen Moment stieg Panik in ihr empor, aber das Gefühl verging so rasch, wie es gekommen war. Sie versuchte sich wieder zu bewegen, langsamer und vorsichtiger diesmal, gerade weit genug, um die Festigkeit ihrer Fesseln zu testen. Die Stricke lagen eng an, so dass sie sich kaum rühren konnte. Sie lag auf Stein, kühlem, sorgsam geglättetem Stein. Ihre Arme und Beine waren leicht vom Körper abgespreizt, und ein breites, ebenfalls straff angelegtes Lederband presste ihre Stirn herab. Sie konnte nicht einmal den Kopf wenden. Die Wärme, die sie gefühlt hatte, stammte von zwei flackernden Feuern, die in mächtigen steinernen Schalen rechts und links von ihr brannten.

Langsam und beinahe widerwillig kamen die Erinnerungen zurück, zuerst unzusammenhängend, nicht mehr als Bilder und blitzartige Visionen, die wild in ihrem Kopf durcheinanderwirbelten und sich weigerten, einen Sinn zu ergeben, dann Worte, Namen, unwichtige Kleinigkeiten und Dinge aus ihrem alltäglichen Leben, die sie erlebt und längst wieder vergessen hatte.

Ein Wort fiel ihr ein: King.

Sie erinnerte sich, dass es König bedeutete, Herrscher, und ... nein, das war falsch. Es war mehr als ein Wort, es war ein Name. Ihr Name.

King. Ihr Name war King. Damona King.

Mit dem Namen kamen andere Erinnerungen, Bilder aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend, dann ...

Sie stöhnte, als irgendwo in ihren Gedanken eine Barriere fiel und ihr Gedächtnis mit einem einzigen, schmerzhaften Schlag zurückkehrte. Plötzlich erinnerte sie sich an alles. Ihre verzweifelte Flucht in die Vereinigten Staaten. Ihr Zusammentreffen mit dem Eisdämon und Taylor, dem Mann vom CIA, der ihr Schutz und Unterschlupf versprochen hatte, an das kleine Museum in Lorton, die Stadt, die sich plötzlich einer Invasion von Untoten gegenübergesehen hatte ...

... und an ODIN.

In diesem Punkt war sie nicht sicher. Sie wusste nicht, ob sie die gewaltige Stimme des Äsen wirklich gehört hatte oder ob sie die Erinnerung narrte, ob sie vielleicht nicht nur Teil eines bizarren Fiebertraumes war.

»Mike ...«, flüsterte sie.

Ein harter Schlag traf ihr Gesicht, und der brennende Schmerz riss sie endgültig aus ihren Gedanken. Instinktiv öffnete sie die Augen und versuchte die Hände vor das Gesicht zu heben, aber die Stricke, mit denen sie gefesselt war, gaben ihr nicht mehr als wenige Millimeter Bewegungsfreiheit.

»Schweig, Ungläubige!«, zischte eine Stimme. Die Hand, die sie geschlagen hatte, hob sich zu einem weiteren Hieb, verharrte aber wenige Zentimeter über ihrem Gesicht und schlug nicht noch einmal zu.

Damona versuchte das Gesicht zu erkennen, das darüber sichtbar wurde. Im ersten Moment sah sie nichts als bizarre, grotesk verzerrte Linien und Züge, die nur noch entfernt an ein menschliches Antlitz erinnerten. Der flackernde Schein der Flammen verzerrte sie zusätzlich und gab ihnen Leben, das sie nicht hatten.

Das Gesicht war kein Gesicht, sondern eine bizarre hölzerne Maske, die an eine grausige Mischung zwischen einem Menschen und einem Jaguar erinnerte, gleichzeitig aber auch etwas Unheimliches, Dämonisches hatte. Die Augen hinter den schmalen, in die Pupillen des stilisierten Jaguars eingearbeiteten Sehschlitzen musterten sie kalt.

»Störe die Zeremonie nicht«, zischte der Mann. »Wenn du noch einen Laut von dir gibst, lasse ich dir die Zunge herausschneiden.« Er schwieg einen Moment, um seinen Worten die gehörige Wirkung zu verleihen, und fügte, leiser und etwas sanfter, hinzu: »Du hast die Wahl zwischen einem leichten und einem schweren Tod, Ungläubige. Also schweig jetzt!«

Damona erschrak. Instinktiv setzte sie dazu an, etwas zu sagen, besann sich aber im letzten Moment und presste nur die Lippen aufeinander. Der Mann mit der Jaguarmaske nickte befriedigt.

»So ist es besser«, sagte er. Er sprach sehr leise, als hätte er Angst, dass seine Worte von jemand anderem als Damona gehört wurden, und als er den Kopf hob und in die Richtung sah, aus der sich der Chor der Singenden näherte, glaubte Damona fast so etwas wie Furcht in seinen Augen aufblitzen zu sehen. Er trug einen langen, bunt bestickten Mantel, der seine Gestalt bis an die Knöchel verhüllte, und zu der Jaguarmaske einen barbarischen Federschmuck. Seine Hände waren schmal und sehnig, und um beide Gelenke schmiegten sich breite, mit großer Kunstfertigkeit aus Gold gearbeitete Armbänder.

Damonas Furcht wuchs.

Noch einmal stemmte sie sich mit aller Macht gegen die Fesseln, aber das Einzige, was sie erreichte, war, dass die harten Stricke schmerzhaft in ihre Haut schnitten und der Mann mit der Jaguarmaske erneut drohend die Hand hob.

Der Chor der Singenden kam näher; Damona hörte das Geräusch zahlreicher nackter Füße, die über harten Fels schleiften, das Klirren von Metall und Stein, das Rascheln von Stoff. Der Gesang wurde lauter und gleichzeitig schneller, steigerte sich zu einem drohenden, beinahe hypnotischen Singsang. Gleichzeitig wurde der Weihrauchgeruch übermächtig.

Damona spürte, wie ihre Angst wich, aber sie wusste, dass es die betäubende Wirkung einer Droge war, der sie das trügerische Gefühl der Ruhe in ihrem Innern verdankte.

Und sie wusste noch etwas.

Der Mann neben ihr war ein Priester, der Stein, auf dem sie lag, ein Altar, und der Gesang Teil einer Opferung.

Ihrer Opferung.

***

Die Nacht war so finster, als hätten selbst die Götter ihr Gesicht bedeckt, um dem blasphemischen Geschehen nicht weiter zusehen zu müssen, aber auch klar, und der dreieckige Schatten der gewaltigen Pyramide zeichnete sich deutlich vor dem Hintergrund des Sternenhimmels ab, scheinbar zum Greifen nahe. Aus dem Dschungel drang das Krächzen eines Vogels herüber, ein Laut, der Setchatuatuan plötzlich wie ein ungutes, warnendes Omen vorkam, und wie zur Antwort drang wenige Augenblicke später das Krachen und Bersten brechender Zweige aus dem Busch; ein Schwarm Vögel erhob sich als dunkles Flirren aus dem Blätterdach des Dschungels und verschwand kreischend in der Ferne.

Setchatuatuan spielte nervös mit dem mannslangen Blasrohr, das neben ihm am Stamm eines Baumes lehnte. Der Blick seiner dunklen Augen glitt suchend über den Waldrand, tastete hierhin und dorthin und kehrte schließlich wieder zu dem Schatten der gewaltigen Pyramide zurück. Die Männer waren gut getarnt – er hatte nicht einen von ihnen entdecken können, obwohl er genau wusste, wo sie waren. Eigentlich hätte ihn dieser Umstand beruhigen müssen, aber er tat es nicht. Im Gegenteil – die Nervosität wuchs mit jedem Augenblick, und er spürte, dass dahinter graue Furcht lauerte. Sie waren nicht viele – selbst wenn er die Fremden mitrechnete, die sich ihrer kleinen Truppe vor Tagesfrist angeschlossen hatten und jetzt irgendwo dort drüben, auf der anderen Seite der Pyramide, auf das Zeichen zum Angriff warteten. Sie waren kaum mehr als drei Mal so viele Männer, wie er Finger an beiden Händen hatte – aber er hatte die tapfersten und erfahrensten Krieger seines Stammes ausgewählt, Männer, von denen jeder Einzelne fünf von denen aufwog, die dort drüben waren. Sie hatten die Nacht und den Busch als Verbündete, und sie hatten den Vorteil der Überraschung und die weit reichenden Bögen der Fremden auf ihrer Seite.

Trotzdem hatte er Angst.

Was sie vorhatten, war – gelinde ausgedrückt – Gotteslästerung. Wenigstens würden es die Führer der anderen Stämme so nennen, wenn sie keinen Erfolg hatten und den Beweis, dass der Priester dort drüben so falsch wie sein angeblicher Gott war, nicht erbringen konnten.

Aber wenn ihr Angriff scheiterte, dachte Setchatuatuan, dann brauchte er sich darum kaum mehr Gedanken zu machen. Wenn sie versagten, dann würden sie tot sein, ehe die Sonne aufging.

Ein leises Knacken drang in seine Gedanken. Der junge Olmekenhäuptling erstarrte für den Bruchteil einer Sekunde, fuhr dann mit einer unglaublich schnellen, fließenden Bewegung herum und sprang halbwegs auf die Füße. Der schmale Obsidiandolch in seiner Hand glitzerte im schwachen Licht der Sterne.

»Nicht so hastig, Setchatuatuan«, sagte eine Stimme. Das Unterholz teilte sich, und Lasse, der Anführer der Fremden, die sich Setchatuatuans Expedition angeschlossen hatten, trat aus dem Busch. Sein Rundschild war mit Stofffetzen abgedeckt, damit sich kein Lichtstrahl auf dem Metall brach und ihn verriet, und auch die übrigen Metallteile seiner Rüstung waren sorgfältig mit Ruß und Schlamm geschwärzt. Selbst sein Gesicht war von dunklen Linien durchzogen; eine ebenso fehlgeschlagene wie deplatzierte Nachahmung der Kriegsbemalung, mit der sich Setchatuatuan und seine Männer versehen hatten. Aber der Olmeke schwieg dazu. Lasse und die Hand voll Krieger, die er bei sich hatte, waren wertvolle Verbündete, und in Kriegszeiten musste man Konzessionen machen.

»Was suchst du hier?«, fragte er scharf. »Dein Platz ist auf der anderen Seite des Waldes, bei deinen Männern.«

Lasse lachte, sehr leise und sehr amüsiert. »Die Männer wissen ganz gut, was sie zu tun haben«, sagte er. Er stellte seinen Schild neben Setchatuatuans Blasrohr an den Baum, ließ sich auf die Knie sinken und blickte einen Moment lang nachdenklich zur Pyramide hinüber. »Ich dachte mir, ich bleibe besser bei dir, junger Freund«, sagte er gutmütig. »Du kannst einen Beschützer gebrauchen. Wenn die da drüben merken, dass du selbst den Angriff leitest ...«

Setchatuatuan starrte den um fast zwei Köpfe größeren Fremdländer zornig an. »Ich brauche keinen Beschützer«, sagte er.

Lasse seufzte. »Ich weiß, Setchatuatuan«, antwortete er. »Dein Mut und deine Tapferkeit sind überall im Lande berühmt. Aber Erickson hat einen ziemlich hohen Preis auf deinen Kopf ausgesetzt, weißt du? Und wenn dir etwas zustößt ...« Er ließ den Satz offen, aber Setchatuatuan wusste auch so, was er hatte sagen wollen. Ohne ihn würde die Revolte gegen die fremden Krieger und die falschen Götter, die sie mitgebracht hatten, binnen weniger Wochen erlöschen. Setchatuatuan hatte sich nicht in diese Position gedrängt, aber die Geschehnisse der letzten Wochen hatten ihn zum Kopf der Aufständischen werden lassen. Die Männer folgten viel mehr ihm als den Zielen, die er ihnen gab, und wenn er und die Hand voll Getreuer, die noch bei ihm geblieben war und den Kampf gegen den übermächtigen Gegner weiterführten, noch immer Unterschlupf und Hilfe bei den anderen Stämmen fanden, dann lag das an seiner Person. Setchatuatuan fand es nicht gut, dass es so gekommen war. Das Volk sollte gegen die Unterdrücker kämpfen, nicht mit ihnen. Eine Revolution, die nur aus einem einzelnen Mann bestand, war zu verwundbar.

Aber er war auch realistisch genug, um zu wissen, dass daran – zumindest im Moment – nichts zu ändern war. Und dass Lasse recht hatte.

»Glaubst du, dass es klug ist, ausgerechnet hier anzugreifen?«, fragte der Fremdländer, ohne den Blick von der Pyramide zu nehmen. »Immerhin ist es ihr größtes Heiligtum. Ich habe fast dreißig Krieger gezählt. Und es sind sicher noch mehr im Inneren.«

Setchatuatuan machte eine wegwerfende Handbewegung. »Memmen«, sagte er. »Sie sind berauscht von den Versprechungen, die ihnen die fremden Götter gemacht haben, und vom Cola kaufen. Es sind keine Gegner. Und wir haben keine andere Wahl, Lasse.« Der fremdländische Name ging ihm schwer über die Lippen, aber die Art, in der Lasse seinen eigenen Namen aussprach, klang in den Ohren seines Volkes wohl ebenso lächerlich. »Die anderen Stämme werden uns keine Unterstützung mehr gewähren, wenn wir nicht den Beweis erbringen, dass die Fremden lügen und ihre Götter so falsch sind wie ihre Versprechungen. Wir brauchen Waffen und Lebensmittel, und wir brauchen Plätze, wo wir uns verbergen können.«

Lasse nickte. »Ich weiß«, seufzte er. »Aber das ändert nichts daran, dass mir der Gedanke nicht gefällt, ausgerechnet ihr größtes Heiligtum zu überfallen.«