1,99 €

Mehr erfahren.

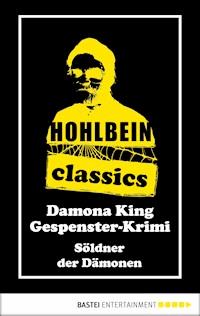

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hohlbein Classics

- Sprache: Deutsch

Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe "Hohlbein Classics" versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.

Die Story: Sein Name ist Moron, sein Ziel die Erde. Er ist der Wegbereiter einer Macht, die das Universum unterjocht, ein Söldner der Dämonen. Unaufhaltsam verfolgt er seine finsteren Pläne. Er will einen Flugzeugträger der US NAVY in seine Gewalt bringen, die Mannschaft zu untoten Sklaven machen. Er droht die Erde ins Chaos zu stürzen. Denn mit der »CALIFORNIA« kann er den Dritten Weltkrieg entfachen - und ein Tor in die Dämonenwelt öffnen ...

"Söldner der Dämonen" erschien erstmals am 07.08.1984 unter dem Pseudonym Henry Wolf als Teil der "Damona-King"-Serie in der Reihe "Gespenster-Krimi".

Der Autor: Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 127

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

Hohlbein Classics

Jetzt zum ersten Mal als E-Book verfügbar: Die Reihe »Hohlbein Classics« versammelt die frühen Werke von Wolfgang Hohlbein, die seinerzeit im Romanheft erschienen sind.

Über diese Folge

Söldner der Dämonen

Ein Gespenster-Krimi

Sein Name ist Moron, sein Ziel die Erde. Er ist der Wegbereiter einer Macht, die das Universum unterjocht, ein Söldner der Dämonen. Unaufhaltsam verfolgt er seine finsteren Pläne. Er will einen Flugzeugträger der US NAVY in seine Gewalt bringen, die Mannschaft zu untoten Sklaven machen. Er droht die Erde ins Chaos zu stürzen. Denn mit der »CALIFORNIA« kann er den Dritten Weltkrieg entfachen - und ein Tor in die Dämonenwelt öffnen ...

»Söldner der Dämonen« erschien erstmals am 07.08.1984 unter dem Pseudonym Henry Wolf als Teil der »Damona-King«-Serie in der Reihe »Gespenster-Krimi«.

Über den Autor

Wolfgang Hohlbein ist der erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Büchern weltweit.

WOLFGANG

HOHLBEIN

Söldner der Dämonen

Ein Gespenster-Krimi Roman

BASTEI ENTERTAINMENT

Aktualisierte Neuausgabe der im Bastei Lübbe Verlag erschienenen Romanhefte aus der Reihe Gespenster-Krimi

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler

Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von © shutterstock/Natykach Nataliia; shutterstock/Dmitry Natashin

E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-1428-1

Söldner der Dämonen

von Henry Wolf

Die weiße Hexe ist eine begehrenswerte Frau. Doch Dämonen haben keinen Sinn für Schönheit. Ihre Ziele sind Chaos und Verderben. DAMONA stellt sich auf die Seite der Menschen, kämpft in fernen Zeiten und Dimensionen für das Licht. Ihre Waffen sind ein HEXENHERZ – und ihre Weiblichkeit ...

Der Anblick des subtropischen Dschungels und des klaren blauen Himmels, der sich über dem Blätterdach spannte, war atemberaubend schön. Für den kleinen Trupp russischer Widerstandskämpfer bedeutete er jedoch nur viel Schweiß und Mühe. Denn hinter dem verfilzten, schier undurchdringlichen Wald lag ihr Ziel – das Meer. Und ein Schiff.

Ihr Auftrag war ein Himmelfahrtskommando, und es war mehr als fraglich, ob sie diesen Tag überleben würden. Zwei Dutzend Mann sollten die CALIFORNIA erobern, den zweitgrößten Flugzeugträger der US Navy ...

Die Sonne stand genau zwischen den beiden Hügeln im Westen, und ihre schräg einfallenden Strahlen überzogen die Wipfel des Dschungels mit einem verwirrenden Muster aus Licht und nachtschwarzen, messerscharf abgegrenzten Schatten. Hinter den Hügeln war das Meer zu erkennen, eine verschwommene blaue Linie, auf der einen Seite vom Weiß des Sandstrandes und auf der anderen vom Horizont begrenzt. Und irgendwo zwischen dem Horizont und dem menschenleeren weißen Strand tanzte ein dunkler, daumennagelgroßer Schatten.

Riveira blieb stehen, zog sein schmuddeliges Taschentuch hervor und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein Atem ging schnell, und für einen Moment fühlte er sich schwach und kraftlos wie ein alter Mann. Die Kalaschnikow auf seiner Schulter schien Zentner zu wiegen. Obwohl der Tag erst eine knappe Stunde alt war, war es hier, oberhalb des Dschungels und seines Schatten spendenden Blätterdaches, bereits unerträglich heiß. Und obwohl sie die Hügel schon sehen konnten, würden sie wahrscheinlich den Rest des Tages brauchen, um ihren Fuß zu erreichen und Schutz zwischen den Bäumen zu finden.

Riveira war sich nicht sicher, ob es dort drüben wirklich besser war als hier – der Dschungel würde sie zwar vor den sengenden Strahlen der Sonne schützen, aber er würde ihr Vorwärtskommen noch weiter erschweren; Riveira kannte diesen mörderischen, zum großen Teil noch unerforschten Dschungel zur Genüge. Schließlich hatte er die letzten vier Monate beinahe ununterbrochen darin gelebt.

Die Erinnerung an die letzten sechzehn Wochen breitete sich wie ein übler Geschmack auf Riveiras Zunge aus. Er hatte gewusst, dass es hart werden würde, als er hierherkam. Die Männer, die ihn und die Hand voll Spezialisten für diesen Sondereinsatz ausgewählt hatten, hatten ihm nichts vorgemacht. Der nordöstliche Teil Grenadas hatte nichts mit dem Touristenparadies zu tun, das die Fremdenverkehrskataloge zeigten. Er war wild, zum allergrößten Teil unbewohnt und mörderisch; eine grüne Hölle, die in manchen Gebieten selbst das Amazonasbecken in den Schatten stellte. Nein – er hatte gewusst, dass es kein Spaziergang werden würde.

Was er nicht gewusst hatte, war, dass es ein Himmelfahrtskommando war. Die Yankees waren gekommen, kaum dass er und seine Leute die Hauptstadt verlassen hatten und sich auf den Weg ins Landesinnere gemacht hatten, und die folgenden Wochen waren zu einem wahren Spießrutenlauf geworden. Sie hatten nicht nur gegen den mörderischen Dschungel, sondern auch gegen die Amerikaner und die Grenadier kämpfen müssen, die plötzlich ihre Sympathie für die Gegenseite entdeckt hatten.

Die Erinnerung weckte noch immer Zorn in Riveira. Er hatte die Hälfte seiner Männer verloren, als er sich einem Einheimischen anvertraut hatte, um bei ihm Nahrung und Unterschlupf für seine Leute zu finden. Der Mann war ihm in Havanna als treuer und verlässlicher Genosse benannt worden. Aber nachdem die Amerikaner mit ihrer gewaltigen Kriegsmaschinerie die Insel leer gefegt hatten, waren eine Menge treuer Genossen zur Gegenseite übergelaufen ...

» Commandante?«

Riveira fuhr beim Klang der Stimme aus seinen Gedanken hoch und sah auf. Murao, sein einheimischer Führer, hatte sich von den anderen gelöst und war lautlos wie eine Katze herangekommen. Riveira schluckte die wütende Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, herunter. Er hasste es, wenn sich jemand an ihn heranschlich, gleich, ob es ein Freund war oder nicht. Aber schließlich hatte er Murao angeheuert, weil er in der Lage war, sich lautlos wie ein Schatten zu bewegen. Und weil er einer der wenigen Menschen war, die diesen Teil der Insel kannten.

»Was gibt es?«, fragte er.

Murao deutete erst ins Tal hinunter und dann zu den anderen zurück. Sie hatten sich da, wo sie gerade standen, zu Boden sinken lassen. Einige schienen zu schlafen. »Wir sollten machen Pause«, sagte er in gebrochenem Spanisch. »Die Männer müde. Und Weg durch Dschungel weit und anstrengend.«

Riveira überlegte einen Moment, dann nickte er. Sie waren kurz nach Mitternacht aufgebrochen und seither marschiert, und die Männer brauchten dringend eine Erholungspause. Viele von ihnen waren am Ende ihrer Kräfte angelangt.

»Gut«, sagte er. »Sag ihnen, dass sie sich hinlegen können. Wir bleiben bis Mittag hier. Wenn die größte Hitze vorüber ist, marschieren wir weiter.« Er hob die Hand über die Augen, blickte nach oben und fügte hinzu: »Vielleicht ist es sowieso besser, wenn wir ab jetzt möglichst nur bei Dunkelheit marschieren. Ich traue den Yankees nicht.«

Murao schwieg, nickte aber zustimmend. In den letzten Tagen hatten sie mehrmals Flugzeuge gesehen, zweimal auch Hubschrauber; gewaltige, grünbraun gespritzte Maschinen, fliegende Festungen, mit denen die Amerikaner noch immer den Dschungel überwachten und nach versprengten Gruppen wie den seinen Ausschau hielten. Offiziell war die Invasion auf Grenada längst vorüber und die Insel – wie es die Amerikaner nannten – »von kommunistischen Truppen gesäubert«. Aber in Wirklichkeit wussten sie ganz genau, dass es in den unwegsamen Gebieten der Insel noch immer zahlreiche Widerstandskämpfer gab. Und dass Castro – auch wenn er sich nach außen hin dem Druck der Gewalt beugte – den Kampf so schnell nicht aufgab.

Murao ging zu den Männern zurück, aber Riveira blieb noch einen Moment, wo er war. Die Hitze der Sonne begann sich allmählich unangenehm bemerkbar zu machen, aber er zögerte noch, sich ebenfalls ein schattiges Plätzchen zu suchen und seinem Körper ein paar Stunden der Ruhe zu gönnen, die er zu lange entbehrt hatte. Die Küste und die CALIFORNIA waren in Sichtweite gekommen. Morgen Abend, wenn die Sonne unterging, war alles vorbei. Sobald es dunkel wurde, würden sie aus dem Wald brechen und die Schlauchboote zu Wasser lassen. Und wenige Stunden später ...

Riveira dachte den Gedanken nicht zu Ende. Er hatte zu oft darüber nachgedacht, und das Ergebnis, zu dem er gekommen war, hatte ihm jedes Mal weniger gefallen. Es machte ihm nichts aus, sterben zu müssen. Was ihm wehtat, war, dass er seine Männer in den Tod führte. Sie würden keine Chance haben, selbst wenn einige von ihnen den Einsatz überleben sollten. Die Amerikaner würden jedes Sandkorn in diesem Teil der Insel umdrehen, um sie zu fangen. Sie alle hatten gewusst, dass es gefährlich werden konnte, aber sie waren hierhergekommen, um eine Außenstation in den unwegsamen Dschungelregionen der Insel zu errichten, nicht, um gegen die Amerikaner zu kämpfen.

Manchmal fragte sich Riveira ernsthaft, ob es richtig war, was er tat. Er hatte keine Möglichkeit gehabt, mit seinen Vorgesetzten Rücksprache zu halten, und nach allem, was er bisher erlebt hatte, glaubte er nicht, dass sie ihm die Erlaubnis zu diesem Unternehmen erteilt hätten. Sie waren zu weich. Castro beschränkte sich darauf, sich vor der Weltöffentlichkeit zu beschweren und den Betrogenen zu spielen, und selbst die Genossen im Kreml nahmen die amerikanische Invasion hin, ohne einen Finger zu rühren. Wahrscheinlich, dachte Riveira zornig, würden sie sich von seiner Tat distanzieren, aus Angst, die Yankees herauszufordern ...

Ein überraschter Aufschrei ließ Riveira herumfahren. Die Kalaschnikow sprang wie von selbst in seine Hand; der Sicherungshebel klickte herum, der Lauf der Maschinenpistole beschrieb einen engen Halbkreis, während er sich alarmiert umsah.

Der Anblick rang ihm ein ungläubiges Keuchen ab.

Die Männer waren aufgesprungen und hatten ebenfalls ihre Waffen gezogen. Drei von ihnen hatten Deckung hinter Felsen oder Baumwurzeln gesucht, die anderen lagen flach auf dem Boden oder knieten mit angelegten Gewehren im Gras. Die Mündungen von nahezu zwei Dutzend Maschinenpistolen deuteten auf den Mann, der hinter Riveiras Gruppe zwischen zwei Felsen hervorgetreten war und sich jetzt mit einer Mischung aus Verwunderung und Spott umsah.

Riveira wusste im ersten Moment nicht, ob er nun einfach den Verstand verloren hatte oder sich der Kerl einen schlechten (und lebensgefährlichen) Scherz mit ihm und seinen Leuten erlaubte.

Der Mann war an die zwei Meter groß, hatte sandfarbenes Haar und dunkle, durchdringende Augen, deren Blick nicht die geringste Kleinigkeit zu entgehen schien. Trotz der großen Entfernung konnte Riveira sein Gesicht in allen Einzelheiten erkennen, aber in diesem Moment dachte er kaum darüber nach.

Was ihn verblüffte, war die Kleidung des Fremden. Er trug einen schwarzen, eleganten Zweireiher, dunkle Lackschuhe und ein Rüschenhemd, dazu eine rote Samtfliege und goldene Manschettenknöpfe, als wäre er für einen Empfang oder einen Opernbesuch gekleidet, nicht für den Dschungel Granadas. Und er sah den zweiundzwanzig Männern so gelassen entgegen, als hielten sie Zuckerstangen in den Händen statt Maschinenpistolen.

Riveira erwachte endlich aus seiner Erstarrung. Mit raschen Schritten ging er zum Lager zurück, blieb einen Moment neben Murao stehen, der sich wie alle anderen zu Boden geworfen hatte, aber als Einziger keine Waffe trug, und ging dann etwas langsamer näher. Die Kalaschnikow in seinen Fingern blieb unverrückbar auf den Fremden gerichtet. Aber seine Hände zitterten, und in seinem Mund war plötzlich ein unangenehmer Geschmack. Er wusste nicht, was es war – aber irgendetwas stimmte nicht mit diesem sonderbar gekleideten Kerl.

Riveiras Blick tastete über die graubraunen Felsen hinter dem Mann. Der Berg war mit einem wahren Labyrinth von Steinen und Felstrümmern übersät. Eine ganze Armee konnte sich zwischen ihnen verstecken, ohne dass auch nur ein Schatten von ihr zu sehen gewesen wäre.

Der Mann machte einen Schritt, und Riveira spürte, wie eine rasche, nervöse Bewegung durch die doppelte Reihe der Männer hinter ihm lief. Er wusste, wie nervös die Männer sein mussten. Ein Schuss hatte sich da schnell gelöst. Hastig hob er die linke Hand und winkte ab, schwenkte aber gleichzeitig die Kalaschnikow ein wenig höher und spannte den Zeigefinger um den Abzug. »Keinen Schritt näher«, sagte er. »Und nehmen Sie die Hände hoch!«

Der Fremde blieb stehen. Ein spöttisches Glitzern trat in seine Augen. Aber er rührte sich nicht. Seine Hände blieben dort, wo sie waren.

Riveira schluckte. »Nimm die Pfoten hoch, Kerl«, sagte er nervös. »Ich warne dich.«

»Sie sind Riveira, nicht wahr?«, fragte der Mann.

Riveira zuckte zusammen. Ein rascher, flüchtiger Hauch eisiger Kälte schien ihn zu streifen, und wieder hatte er das intensive Gefühl, dass mit dem Mann etwas nicht stimmte. »Sie ... sollen die Hände hochnehmen«, krächzte er.

»Aber ich bin nicht Ihr Feind, Riveira«, antwortete der Mann. Er hatte eine leise, angenehme Stimme, die trotzdem über große Entfernung gut zu hören war. »Im Gegenteil«, fuhr er fort. »Ich bin gekommen, um mit Ihnen zu reden.«

»Woher ... wissen Sie meinen Namen?«, fragte Riveira nervös. »Wer sind Sie und was wollen Sie hier?«

»Das erkläre ich Ihnen gerne, Riveira«, antwortete der Fremde und kam näher. »Wenn Sie …«

»Stehen bleiben!«, befahl Riveira scharf. »Ich meine es ernst – noch einen Schritt, und ich schieße!«

Der andere lächelte, steckte die rechte Hand in die Jackentasche und ging weiter.

Riveira drückte ab. Die Maschinenpistole in seinen Händen stieß ein helles, ratterndes Bellen aus, und zwischen ihm und dem Fremden spritzte der Boden in einer irrsinnig schnellen Folge kleiner Explosionen auseinander. Riveira hob den Lauf der Kalaschnikow ein wenig an. Die Reihe der Staubexplosionen raste auf den Mann zu, erreichte ihn und ließ Erdreich und Gebüsch in seiner Nähe auseinanderfliegen.

Hinter ihm begann einer der Männer zu schreien. Eine zweite Maschinenpistole ratterte los, dann eine dritte, vierte.

Aber der Fremde rührte sich nicht. Riveira feuerte, bis der Hammer der MPi klickend ins Leere schlug, und auch ein Teil seiner Männer schossen ihre Magazine leer. Aber der Fremde stand unbeschadet inmitten des Kugelhagels, blickte Riveira an und lächelte noch immer spöttisch.

Nach und nach hörte das Feuer auf. Aus dem Schreien des Soldaten war ein hysterisches Kichern geworden, und Riveira sah aus den Augenwinkeln, wie einer der Männer seine Waffe fortwarf und davonlief, aber er selbst war unfähig, sich zu rühren.

Er wankte. Die Kalaschnikow entglitt seinen Händen und polterte zu Boden, und für einen Moment verspürte auch er den fast unwiderstehlichen Drang, hysterisch loszulachen.

»Ich glaube, das war vermutlich die einfachste Methode, Ihnen zu zeigen, dass ich nicht Ihr Feind bin, Riveira«, sagte der Fremde ruhig. Er lächelte wieder, kam auf Riveira zu und hob die Waffe auf, die er fallen gelassen hatte. Einen Moment lang drehte er sie in den Händen, betrachtete sie neugierig und schüttelte schließlich den Kopf.

»Eine interessante Waffe«, sagte er. »Der Mann, der sie erfunden hat, muss über viel Einfallsreichtum verfügt haben.« Er seufzte, gab Riveira die MPi zurück und schnippte ein Staubkorn von seiner weißen Manschette. Nicht einmal seine Kleider waren beschädigt.

»Aber leider völlig nutzlos«, fuhr er in beiläufigem Ton fort. »Wenigstens bei mir.«

Riveira starrte den breitschultrigen Hünen aus hervorquellenden Augen an. »Diabolo!«, keuchte er. »Wer ... wer sind Sie ...«

Der Mann schüttelte in sanftem Tadel den Kopf. »Nicht doch«, sagte er. »Sie sollten nicht so vorschnell urteilen, Riveira. Ich gehöre eher zur Gegenseite – wenn auch nicht so, wie Sie glauben.«

»Wer ... was ...«, stammelte Riveira, atmete hörbar ein und setzte noch einmal von Neuem an: »Wer sind Sie?«

»Mein Name ist Moron«, sagte der Fremde. »Und ich bin Ihr Freund, wie ich bereits sagte.« Er schwieg einen Moment, sah an Riveira vorbei zum Horizont hinüber und wies mit einer Kopfbewegung auf den winzigen schwarzen Punkt weit draußen auf dem Meer.

»Ich interessiere mich für dieses Schiff, Riveira«, sagte er. »So wie Sie. Also warum tun wir uns nicht zusammen? Wie Sie gesehen haben, habe ich einiges zu bieten.«

***