30,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

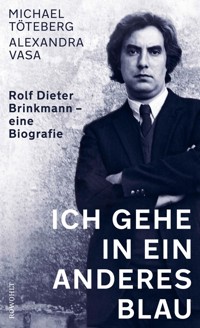

Die erste Biografie des Kultautors − basierend auf unveröffentlichten und bisher nie ausgewerteten Werken und Briefen aus dem Nachlass. Rolf Dieter Brinkmann war das Enfant terrible der deutschen Literatur, heute ist er geradezu Kult. Und doch hat sich bisher niemand daran gewagt, dieses rastlose, viel zu kurze Leben in einer Biografie zu vergegenwärtigen − wie es Michael Töteberg und Alexandra Vasa hier tun: von den frühen Jahren im kleinbürgerlich-katholischen Vechta bis zur Zeit in Köln, wo Brinkmann das Beben der 1968er-Revolte erlebt und Gedichte schreibt, die wie ein Faustschlag in die bräsige deutsche Poesie knallen; von seinem Aufenthalt in der Villa Massimo, aus dem das unerhört wütende Italien-Buch Rom, Blicke hervorgegangen ist, und dem in den USA, wo er in Texas lehrte, bis zum Opus magnum Westwärts 1 & 2 und zu Brinkmanns Unfalltod 1975 in London. Michael Töteberg und Alexandra Vasa konnten erstmals Einsicht nehmen in den bislang unter Verschluss gehaltenen Nachlass, unveröffentlichte literarische Werke und Briefe auswerten. Aus Gesprächen mit Zeitzeugen und engen Freunden Brinkmanns entsteht ein Bild seiner Persönlichkeit: unbequem, radikal, kompromisslos, zugleich aber sensibel und empathisch. Ein wilder Provokateur, zärtlicher Familienvater – und der vielleicht bedeutendste deutsche Lyriker seit Brecht und Benn.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 520

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Michael Töteberg • Alexandra Vasa

Ich gehe in ein anderes Blau

Rolf Dieter Brinkmann − eine Biografie

Über dieses Buch

Rolf Dieter Brinkmann war das Enfant terrible der deutschen Literatur, heute ist er geradezu Kult. Und doch hat sich bisher niemand daran gewagt, dieses rastlose, viel zu kurze Leben in einer Biografie zu vergegenwärtigen − wie es Michael Töteberg und Alexandra Vasa hier tun: von den frühen Jahren im kleinbürgerlich-katholischen Vechta bis zur Zeit in Köln, wo Brinkmann das Beben der 1968er-Revolte erlebt und Gedichte schreibt, die wie ein Faustschlag in die bräsige deutsche Poesie knallen; von seinem Aufenthalt in der Villa Massimo, aus dem das unerhört wütende Italien-Buch Rom, Blicke hervorgegangen ist, und dem in den USA, wo er in Texas lehrte, bis zum Opus magnum Westwärts 1 & 2 und zu Brinkmanns Unfalltod 1975 in London.

Michael Töteberg und Alexandra Vasa konnten erstmals Einsicht nehmen in den bislang unter Verschluss gehaltenen Nachlass, unveröffentlichte literarische Werke und Briefe auswerten. Aus Gesprächen mit Zeitzeugen und engen Freunden Brinkmanns entsteht ein Bild seiner Persönlichkeit: unbequem, radikal, kompromisslos, zugleich aber sensibel und empathisch. Ein wilder Provokateur, zärtlicher Familienvater – und der vielleicht bedeutendste deutsche Lyriker seit Brecht und Benn.

Vita

Michael Töteberg, geboren 1951, leitete lange Jahre die Agentur für Medienrechte im Rowohlt Verlag und war dort verantwortlich für Literaturverfilmungen wie «Babylon Berlin» und «Tschick». Er verfasst Filmkritiken und ist Herausgeber unter anderem der Schriften von Rainer Werner Fassbinder und Tom Tykwer sowie des «Metzler Film Lexikons». Zudem ist er Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien der Roman «Falladas letzte Liebe» (2021).

Alexandra Vasa studierte Literaturwissenschaft und Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo sie über das Thema des Spekulanten als literarische Figur promovierte. Gemeinsam mit Michael Töteberg gab sie mehrere Bände der literaturwissenschaftlichen Zeitschrift «Text + Kritik» heraus.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Rolf Dieter Brinkmann in Rom, Villa Massimo 1972/3. Foto von Günther Knipp

ISBN 978-3-644-01876-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Wer hat gesagt, daß sowas Leben

ist? Ich gehe in ein

anderes Blau

R.D. Brinkmann

Prolog

Dr. Peter Hackmann, Lehrer an der Otto-Pankok-Schule in Mülheim-Ruhr, hatte sich im Schuljahr 1983/84 eine besondere Aufgabe für seinen Deutsch-Leistungskurs ausgedacht. Er packte einen Stapel Papier aus, lauter in der Mitte zerrissene Seiten. Teilweise mit Maschine getippt, andere mit Tinte sauber abgeschrieben, überwiegend Typoskripte mit handschriftlichen Notizen oder Korrekturen am Rand. Es waren Hunderte vollkommen unsortierte Blätter, teilweise gelocht, nur selten nummeriert. Die Aufgabe des Kurses sollte sein, Ordnung in den chaotischen Haufen zu bringen. Der Lehrer erklärte, dass es sich um Manuskripte von Rolf Dieter Brinkmann handelte, die dieser zerrissen und weggeworfen hatte.

Peter Hackmann war ein Mitschüler Brinkmanns in Vechta gewesen, später, in den 1960er-Jahren, sein Wohnungsgenosse in Köln. Er hatte die Papiere ohne dessen Wissen aus dem Müll geholt und über zwanzig Jahre aufbewahrt. Die ganze Zeit hatte Hackmann den Papierstapel nicht angefasst und auch niemandem etwas davon gesagt. Nun setzte er seine Schüler dazu ein, das Material aus der Frühzeit des Autors zu sichten und zu ordnen, anschließend machte er diese ungewöhnliche Projektarbeit zum Thema eines Aufsatzes für das Jahrbuch der Schule. Darin schilderte er das Vorgehen: «Die erste Aufgabe des Kurses mußte sein, die zerrissenen Blattviertel einander stimmig zuzuordnen, sie dann zusammenzukleben, zu nummerieren, wenn möglich zu datieren, zu trennen nach Lyrik und Prosa und schließlich jedes so wiederhergestellte Blatt durch Fotokopie zu sichern.»[1] Hackmann hatte dafür mehrere Rollen Tesafilm mitgebracht. Bei diesem «Klebekurs», schreibt er im Jahrbuch-Aufsatz, war «kriminalistisches Geschick» gefordert: «So mußten dann zum Beispiel jeweils unterschiedliche Rißkanten, Papierqualitäten, Vergilbungsgrade und Schreibstoffe (verschiedene Tinten etc.) auf Zugehörigkeit verglichen und überprüft werden.» Für Archivare und Literaturwissenschaftler dürfte diese Szene eine Horrorvision sein: handschriftliche Originale im ramponierten Zustand, größtenteils unveröffentlichte Texte, als Puzzlespiel für eine Schulklasse, die mit handelsüblichem Klebeband hantiert – eine sachkundige Restauration sieht anders aus. Kaum eine Seite ohne Korrekturen (teilweise wieder rückgängig gemacht), Streichungen, Umstellungen: Je mehr Randnotizen es gab, umso leichter war es, zur oberen Hälfte die untere zu finden. Am Ende, als alles zusammenzupassen schien und nur wenig übrig blieb, hatte man 314 Seiten Lyrik, 250 Seiten Prosa und noch 30 Seiten, die sich nicht zuordnen ließen.

In einem zweiten Schritt hatte der Literaturkurs editionsphilologische Arbeit zu leisten. Hackmann hatte die Gedichtbände Brinkmanns und den Band mit den Erzählungen mitgebracht. Nach eingehender Prüfung stand fest: Die meisten der wiederhergestellten Texte waren unveröffentlicht. Der Studienrat gab sich damit nicht zufrieden. Die Aufgabenstellung lautete, «zum einen die einzelnen Gedichtentwürfe und -fassungen chronologisch zu ordnen und dabei zum anderen festzustellen, welche Gründe, Ziele und Absichten Rolf Dieter Brinkmann zu den jeweiligen Änderungen, Umschreibungen und Neufassungen veranlaßt haben könnten». Eine Aufgabe, geeignet eher für eine literaturwissenschaftliche Promotion denn als Thema für einen Kurs am Gymnasium, aber Gedanken, ob er seine Schüler damit überforderte, machte sich Hackmann offenbar nicht.

Die mit den Gedichten beschäftigte Schülergruppe hatte das Glück, dass Brinkmann Sammlungen seiner Lyrik angelegt hatte: «Die wiederholte Schöpfung», «Don Quichotte auf dem Lande» und «Vorstellung meiner Hände». Doch was nützen die Inhaltsverzeichnisse, wenn es von einem Gedicht mehrere Fassungen gibt, der Titel hier wie dort in den Verzeichnissen auftaucht? In einer Version lauteten die ersten Verse: «Die Bombe/diese schreckliche Bombe/in meinem Kopf», in einer anderen: «Die Bombe/die in verschlungenen Gängen/mein Gehirn durchtreibt». Oder das Gedicht «Ihre schönen Knie»: «Wo/meine Unruhe sich/zu drehen beginnt/um sich selber sich dreht», begann die eine Fassung, «Wie eine Wunde/aufbricht und eine Sonate beginnt, öffnet/sie mir ihre Knie», die andere. Kommentare der Schüler zu solchen oder anderen Versen hat Hackmann leider nicht notiert. Was die Jugendlichen wohl dachten, wenn sie von «chemisch gesäubertem Antisemitismus» oder von «ranzigem Sperma» lasen?

Die Gruppe II: Prosa – Sabine, Klaus und Annette – hatte es nicht leichter, obwohl es auf den ersten Blick so aussah. Auch hier gab es ein Inhaltsverzeichnis, zudem waren die Seiten nummeriert. Ursprünglich umfasste das Manuskript 120 Seiten, allerdings fehlte das erste Drittel. «Der schöne Vogel», ab Seite 48, hieß die erste erhaltene Erzählung, auch sie unveröffentlicht. «Die Bootsfahrt» dagegen war bekannt, davon gab es vier Fassungen. Schließlich ein Umschlag mit der Aufschrift «Das Loch. Prosa 1963». Offensichtlich ein Romanprojekt, das Fragment blieb. Nur der Anfang war einigermaßen vollständig. «Ich weiß nicht. Wie ich das alles hintereinander bringen soll …», beginnt der Text (und die Schüler dürften angesichts der losen Blätter mit Notizen Ähnliches gedacht haben). Der innere Monolog eines Mannes im Gefängnis, am Rand eine handschriftliche Anmerkung: «Den Mord als direktes Element weglassen! weswegen er sitzt! offenlassen». Reale Szenen und imaginierte Bilder wollte der Autor vermischen. Einzelne Passagen werden beschrieben, vieles nur skizziert, noch nicht ausgeführt, anderes bereits detailliert geschildert. Ordnung ließ sich nicht in die Zettel bringen. Nur der Schluss stand schon fest, Überschrift: «Das Grau der Wand». «Nun ist es wieder still. Tot. Es ist morgens. Eine einzelne Fliege kreist um die Kaffeekanne.» Sonst ist niemand im Raum. Darunter hat Brinkmann in Dichterpose gesetzt: «Finis (11.9.62/13.6.63)». Doch ein paar Tage später, datiert 19. Juni 1963, hatte er wieder eine Idee: «Zwischen den einzelnen großen Erinnerungswellen, die im Kopf auftreten – tote Textstellen einschieben (neben der Gegenwartserzählung!) ohne Interpunktion.»

Inmitten der Manuskriptseiten gab es einiges zu entdecken, darunter ein Verlagsvertrag zu Brinkmanns erstem Lyrikband. Auf einer Visitenkarte der Kölner Buchhandlung Gonski hatte er sich die Adresse und Telefonnummer einer «Maleen Kramer» notiert. Auf einer Rückseite der Entwurf eines Briefes: «Dear Sir, at Easter next year I will have finished my apprenticeship as a retail bookseller.» Ohne Adresse, Brinkmann musste wohl erst noch recherchieren. Aber was er wollte, war klar: «Although I am not quite firm in the English language. I think – after a certain time of familiarizing – I can be able to work in your bookshop.» Und eine Absage: Kiepenheuer & Witsch wollte seine Gedichte nicht drucken. Vielleicht war dies der Grund, warum Brinkmann seine Manuskripte durchriss und in den Müll warf.

Hackmanns Aufsatz über die Brinkmann-Unterrichtseinheit erschien 1985. Wiederum zwanzig Jahre später verkaufte er den lange geheim gehaltenen, von seinen Schülern vorsortierten Brinkmann-Nachlass. Der «verpennte Hackmann», wie Brinkmann ihn einmal nannte, war recht aufgeweckt, als es galt, seinen Schatz zu versilbern. Er gab an, Brinkmann habe ihm die Manuskripte überlassen, was wenig glaubwürdig ist. Seine alten Gedichte habe er, schrieb Brinkmann seinem Freund Ralf-Rainer Rygulla, bis auf wenige Ausnahmen «liquidiert». Was er vernichten wollte und Hackmann aus dem Müll zog, erwarb im November 2005 die Universität Vechta, wo es in der «Arbeitsstelle Rolf Dieter Brinkmann» eingesehen werden kann.

2. Brinkmann stört wiederholt

Von 1945 bis 1950 besuchte Brinkmann die katholische Volksschule in der Burgstraße. In der unmittelbaren Nachkriegszeit fehlte es häufig an Räumlichkeiten; Heizungskeller, Turnhallen oder Baracken dienten als provisorische Klassenräume. Oder es gab, um dennoch den Unterricht zu gewährleisten, «Schichtunterricht».[36] Später in Rom erinnerte Brinkmann sich daran, was er im Alter von fünf, sechs Jahren durchmachte: «Nachmittags in die stinkende Volksschule gehen, der Bretterfußboden stank nach alten Schuhen und Staub und war ganz schwarz – man saß zu zweien in engen zerschnitzten, zerkratzten Holzbänken, vertrocknete Tinte um die Tintenfässer in der Schreibfläche – und dann rutschte man rauf oder man rutschte runter, je nach Leistung: eine Reihe rauf, eine Reihe runter – sinnlose Verschiebungen, erneute Angst.»[37]

Nach dem Besuch der Volksschule wechselte er zu Ostern 1951 auf das Gymnasium Antonianum. Eine altehrwürdige Institution, die auf ihre dreihundertjährige Tradition stolz war: Gegründet im Jahre 1719, dokumentiert in einem «contractus» zwischen dem Magistrat der Stadt und dem Franziskanerkloster Vechta, war es eine staatliche Schule, die ihren katholischen Ursprung nicht verleugnen konnte und wollte. «IUVENTUTI INSTITUENDAE» stand damals wie heute über dem Eingang, wobei neben der Bildung vor allem auf die Erziehung der Jugend Wert gelegt wurde. Namenspatron der Schule war der heilige Antonius von Padua. Die Woche begann obligatorisch mit dem Abhalten der Schulmesse. «Das graue Gefühl am Montagmorgen, vor der Schulmesse und während der Schulmesse, in der endlos ein Schulchor lateinische Gesänge herunterdrückte vom staubigen, braun-grauen eichenen Orgelboden, und man kannte schon die Woche im voraus, die Schreck-Stunden, immer wieder, immer wieder.»[38] Der Ablauf war Brinkmann noch Jahrzehnte später präsent.

In seiner Erinnerung war die Schule ein einziger Schreckensort, das Lehrerkollegium erschien ihm als wahres Horrorkabinett. Das humanistische Gymnasium hatte einen altsprachlichen und einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig; Brinkmann kam in die Klasse G 5, wo gleich mit Latein begonnen wurde, zwei Jahre später kam Englisch dazu, in G 9 dann, bei ihm besonders verhasst, noch Griechisch. Brinkmanns Zorn richtete sich gegen die Lehrkräfte: «Ich bin von Krüppeln erzogen worden mit Krüppelvorstellungen!»[39] Das Durchschnittsalter des Lehrerkollegiums war, wie überall im Nachkriegsdeutschland, in Vechta hoch: Die Männer waren gefallen oder in Kriegsgefangenschaft, Lehrerinnen gab es zu der Zeit am Antonianum nicht; der Unterricht wurde teilweise von längst pensionierten Lehrkräften geleitet, deren Erziehungs- und Lehrmethoden antiquiert waren. «Alle Wissensvermittlung und Vermittlung von Fakten und Übersichten» sei ihm «in der Schule verstümmelt worden (…) durch blöde Typen».[40] Empfunden habe er einen «ohnmächtigen Haß auf die vertrockneten Gestalten mit Urinflecken in den Hosen, die über griechische und lateinische Heerführung und Unternehmungen faselten».[41] «Einsteins Relativitätslehre» hätten «verkümmerte Lehrergestalten» den Schülern «wien Stück Wurstbrot aus ihrer Aktentasche» angeboten, «Tragödien von Eugene O’Neill und Thornton Wilder» hätten sie ausgespien.[42] Zu den «keuchenden, asthmatischen Gestalten, die mit diffusen Erklärungen von Grammatik ankamen»[43], gehörten der Griechischlehrer Tumbrägel, ein «Zwirbeler»[44], und der Lateinlehrer Remmers, «dem graues Moos aus den Ohren sproß» und der von «heldischen Schlachten und Marathon» schwadronierte.[45] Es gab jedoch auch einige jüngere Lehrkräfte, «korrekte Typen», die allerdings möglichst schnell zum Studienrat befördert werden wollten, um den Bau eines Hauses finanzieren zu können. Von Brinkmanns Invektiven verschont blieb sein Deutschlehrer Georg Neumann, der das literarische Talent des Schülers erkannte und förderte. Mit ihm und seinem Sohn Andreas blieb Brinkmann über die Schulzeit hinaus in Kontakt. Seinen Gedichtband Was fraglich ist wofür schickte er ihm mit persönlicher Widmung: «Für Herrn G. Neumann in der Hoffnung, er findet wenigstens 1 Gedicht drin, das ihm gefällt und das er anpacken kann wie eine Türklinke, um einzutreten/wohin? Nach draußen (hoffe ich) …/in dem sentimentalen Gefühl alter Dankbarkeit und mit frdl. Gruß sein Schüler Rolf Dieter Brinkmann. Köln 16/4/68».[46]

Die Verachtung und Bösartigkeit, mit der Brinkmann noch viele Jahre später über seine Lehrer herzieht, lässt erahnen, wie sehr er in der Schule gelitten haben muss. Er stand unter Druck. «Angst vor Zeugnissen, Blauen Briefen, Drohungen»[47]: Wenn er nicht lernte, drohten die Eltern, würden sie ihn von der Schule nehmen und er müsste Klempner oder Maurer werden. Aus der bedrückenden Schulatmosphäre flüchtete er in Tagträumereien; statt auf die Tafel schaute er hinaus. «Vom Fenster des Schulraums sah man auf den starren roten Ziegelbau des Gefängnisses, und manchmal gingen morgens auf der leeren Straße, vor der Häuserreihe, aus deren geöffneten Fenstern weiße wulstige Betten oder Kissen hingen, zwei Figuren vorbei, die eine Figur in einer grünen Dienstjacke, die andere Figur in einem Anzug. Sie waren an den Handgelenken aneinander gefesselt und kamen vom Bahnhof. Sie gingen zu dem breiten Block des Gefängnisses.»[48] Auch die Schule war für ihn ein Gefängnis, aus dem er so oft wie möglich entfloh. Brinkmann war ein notorischer Schulschwänzer. Er trieb sich während der Schulstunden im Füchteler Wald herum; in der Stadt durfte er nicht gesehen werden, zu Hause konnte er noch nicht auftauchen. In den Entschuldigungsschreiben – manche verfasste er selbst und fälschte die Unterschrift der Mutter – hieß es lapidar: Brinkmann habe die zwei Stunden am Samstag nicht besuchen können, da er sich nicht wohl gefühlt habe.

Ein fleißiger und braver Schüler, der den Lehrern nach dem Mund redete und auf gute Zensuren erpicht war, dürfte er nicht gewesen sein, aber auch nicht der Rebell, zu dem ihn später manche Mitschüler – in Kenntnis um sein Image – gern gemacht hätten. Bernd Witte, ein ehemaliger Klassenkamerad, weiß zu berichten, dass Brinkmann gerne im Unterricht provozierte.[49] Das Klassenbuch der 10. Klasse enthält den Vermerk «Brinkmann stört wiederholt»; bei der Beerdigung eines Oberstudiendirektors fielen Brinkmann und sein Schulfreund Reiner Hogeback durch «ungebührliches Benehmen im Gottesdienst» auf.[50] Doch mit Ausnahme des ersten Halbjahres 1956/1957, in dem der Schüler in Betragen eine Vier bekam, attestierte ihm das strenge Antonianum durchweg ein mindestens befriedigendes Betragen.

Ein Außenseiter war er nicht. Fotos zeigen einen fröhlichen und ausgelassenen Jungen, der mit seinen Mitschülern zu feiern verstand – er war keineswegs isoliert, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.

Die Koedukation, von den Nationalsozialisten der katholischen Schule aufgezwungen, war gleich nach dem Krieg wieder rückgängig gemacht worden. Dass die pubertierenden Jungen sich für Sex interessierten, kann nicht überraschen. «Die einfachste, unkomplizierteste Sexualität passierte mir mit 12,13 Jahren als ich mit Spielkameraden wie Havanna und Gunter durch die Stadt zog, dann rausfuhr in die Wälder nachmittags um zu rauchen, (…) dazu Johannisbeerwein getrunken, zogen uns nackt aus und gingen durch die etwas vornehme Hempelmann-Wohnung, weiße nackte Jungenkörper, die sich umarmen. Später mit den Mädchen wurde es sehr kompliziert.»[51]

Brinkmann erinnerte sich an einen «Nachmittag in dem kahlen, ranzigen gelben Raum in dem Internat (…), wohin wir gehen mußten nach der Gerichtsverhandlung vor dem Jugendrichter wegen der abendlichen Unternehmungen im Nonnenkasten, schleichende Hausmeister mit einem Hund, dann der Schuß auf den Hausmeister mit der Gaspistole».[52] Das Ereignis arbeitete er in der unveröffentlichten Erzählung Eine Geschichte von Didi auf. Didi, Rainer und Olle sind Schulfreunde, die sich in der Kleinstadt langweilen. Nach dem Besuch ihrer Stammkneipe wollen sie noch nicht nach Hause. Wiederholt wird in der Geschichte darauf verwiesen, dass die Jungs getrunken hätten, aber nicht betrunken seien. Didi kommt auf die Idee, über den Zaun ins Lyzeum mit angeschlossenem Mädcheninternat zu klettern. Nach dem Einstieg beobachten sie durch Fenster die Mädchen und blödeln herum. Bis sich fast unbemerkt der Hausmeister anschleicht. Rainer und Olle können gerade noch rechtzeitig abhauen. Didi jedoch läuft in die falsche Richtung, der Hausmeister holt auf, Didi stolpert und greift zu seiner Gaspistole. Was dann passiert, erfährt man nicht, der Erzähler versichert nur immer wieder, es sei doch alles nur ein Spaß gewesen.

Brinkmann brauchte für seine Liebessehnsucht, zugleich für seine literarischen Ergüsse eine Projektionsfläche. Er fand sie in der Berliner Internatsschülerin Gisela Reinholz. Sie lebte für einige Wochen in dem abgeschotteten Areal des Lyzeums; Brinkmann besaß von ihr nur zwei Fotos. Aber das reichte für eine Schwärmerei. Die beiden sind sich nicht begegnet, haben nie miteinander gesprochen, doch sie bekam täglich Briefe von ihm, die eine Mitschülerin ins Internat hineinschmuggelte. Jeder Brief enthielt auch ein Gedicht, am Ende bekam sie gar ein ganzes Poesiealbum mit einundvierzig Gedichten. Brinkmanns Briefe hat sie nicht beantwortet, aber über all die Jahre aufgehoben. So liegen sie jetzt in Vechta.

Nicht ganz so platonisch war seine Liebe zu Elisabeth Piefke. Sie ging auch aufs Lyzeum, wohnte aber nicht im Internat, sondern mit ihrem Bruder in einer Mansarde. So konnten sie lange Spaziergänge zu zweit unternehmen. Natürlich trug Brinkmann ihr unterwegs Gedichte vor. Gleich mehrere handgeschriebene Poesiealben widmete er ihr, außerdem war sie Adressatin früher Prosaversuche, darunter Spaziergang, Die Suche und Eine Liebesgeschichte. Er konzipierte Lyriksammlungen mit poetischen Titeln wie Vogelflüge. Dem Band In der Windschaukel stellte er ein Motto voran:

Das Gedicht

ist letzte Daseinsmöglichkeit.

Was darüber hinaus zielt

ist Bruch und gehört

in die Psychologie.[53]

Hohles Pathos, steile Pose: Die erhaltenen Gedichte hat Markus Fauser, Leiter der «Arbeitsstelle Rolf Dieter Brinkmann» an der Universität Vechta, im Kontext des damaligen Lyrik-Diskurses ausgewertet. Er hat unschwer Anklänge an Gottfried Benn, Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, Wolfdietrich Schnurre und Karl Krolow gefunden. Keine direkten Plagiate, sondern «Imitationen der Manier eines anderen Autors».[54]

Zwei Vereine, die ebenfalls auf eine lange Tradition zurückblicken konnten, waren dem Antonianum angegliedert, besaßen aber autonomen Status: die Gymnasialkapelle «Blech», 1885 gegründet, und der Debattierclub «Rhetorika», der bis ins Jahr 1855 zurückging. Hier wurde die freie Rede geübt. Zukünftige Rechtsanwälte und Politiker probten ihre Berufsrollen. Nichts anderes tat ein zukünftiger Dichter: Brinkmann trat hier mit seinen ersten literarischen Versuchen, die bisher nur Eingang in die Poesiealben angeschwärmter Mädchen gefunden hatten, erstmals an die Öffentlichkeit.

«Die Rhetorika ist ein selbständiger Schülerverein am Gymnasium Antonianum in Vechta. Dieser Verein ist von Schülern gegründet und wird auch ausschließlich von Schülern auf demokratischer Grundlage geleitet. Die Richtlinien der Rhetorika sind in eigenen Satzungen festgelegt.»[55] Bernd Cromme, der Vorsitzende, stellte den Verein anlässlich des hundertjährigen Bestehens 1955 vor und betonte, dass die Schüler hier «ohne Beaufsichtigung durch ihre Lehrer durch gegenseitigen Anreiz» lernen sollten, frei zu sprechen und sich treffend auszudrücken. Schüler spielten Erwachsene, und dies mit vollem Ernst. An der Spitze der Rhetorika stand ein vierköpfiger Vorstand: der Vorsitzende, satzungsgemäß ein Oberprimaner, der Schriftführer, der Theaterleiter und der Bücherwart. Schriftführer und Theaterleiter mussten aus der Obertertia oder Unterprima, also der 9. oder 10. Klasse, sein. Und ganz ohne Lehrer ging es doch nicht: Ein «Protektor» vertrat die Rhetorika beim Direktor und dem Kollegium, durfte sich aber nur einschalten, wenn dies vom Vorsitzenden gewünscht wurde.

Die Sitzungen liefen nach strengen Regeln und festen Ritualen ab. Mit Ausnahme der Ferienzeit traf man sich jeden Sonntag um zehn Uhr morgens im Gymnasium. Es wurde ein Protokoll geführt, das in der darauffolgenden Sitzung vorgelesen wurde. Es gab verschiedene Formate: Man konnte sich mit dem Rezitieren literarischer Texte, Kurzgeschichten oder Gedichten, begnügen. Oder ein Rhetoriker stellte einem anderen Mitglied eine Aufgabe, ein Thema, das dieser vortragsreif in zwei Wochen bewältigt haben musste. Daneben gab es auch schriftlich ausgearbeitete Referate zu selbst gewählten Themen, zwanzig bis dreißig Minuten lang. Dem Vortragenden war jeweils ein «Kritiker» zugeteilt.

Der Neuling Brinkmann begann am 13. Mai 1956 mit einem ausgearbeiteten Beitrag, der sich gleich über drei Sitzungen erstreckte: «der existentialismus und sein geistiges konzentrat. ein überblick» von «rudolf diether brinkmann» steht auf dem Deckblatt. In der «quellenangabe» werden drei literarische Titel aufgeführt: Jean-Paul Sartres Erzählband Die Mauer und sein Filmszenario Im Räderwerk sowie Albert Camus’ Roman Die Pest; unter den theoretisch-philosophischen Schriften überwiegen Einführungen, außerdem zitierte Brinkmann aus der seinerzeit weitverbreiteten Broschüre Was ist Existenzphilosophie? von Max Bense und aus Über den Humanismus von Martin Heidegger.[56]

Schon das umfangreiche, anspruchsvolle Literaturverzeichnis signalisiert: Der sechzehnjährige Schüler aus der 9. Klasse hatte sich viel vorgenommen. Das wäre ein Thema für einen Oberstufenkurs gewesen – nicht jedoch am Antonianum, denn Sartre stand auf dem Index der katholischen Kirche. Auch in der Rhetorika stieß Brinkmann mit seiner – wie es im Prolog hieß: «vorurteilsfreien» – Darstellung auf heftige Ablehnung: Zwei Mitglieder verließen unter Protest die Sitzung; für sie forderte Brinkmann eine Rüge, die ihnen vom Vorsitzenden dann auch erteilt wurde. Als er bald darauf, am 19. August 1956, einen Auszug aus einem Werk von Sartre vorstellen wollte, kam es zu einer, wie das Protokoll vermerkt, «sehr heftigen Auseinandersetzung, in der sich die katholischen Mitgl. weigerten, das Stück weder anzuhören noch selber zu lesen». Der Lesebeitrag wurde zurückgezogen, Brinkmann und ein Freund verließen unter Protest die Versammlung.

Brinkmann provozierte, indem er sich als Existenzialist gerierte. Am 16. September hielt er einen Vortrag, den er unter das Bibelwort stellte: «Weil du weder kalt noch warm bist, will ich dich ausspeien.» (Offenbarung 3,16) Er sei überrascht gewesen, wird Kritiker Tenzer im Protokoll zitiert, dass Brinkmann ein religiöses Thema gewählt habe. «In der weiteren Ausführung sei ihm aber klar geworden, was hier Brinkmann bezwecke. Außerdem gehöre Brinkmanns Ausführung, in der er Sartre und Existenzphilosophie erwähnte, nicht unter solch einen Satz.» Die Wogen schlugen hoch. «In einer folgenden heftigen Diskussion war man sich darüber einig, daß es Brinkmann ohne Einschränkungen erlaubt war, seinen Vortrag darzulegen.» Aber er eckte immer wieder an. Am 12. Mai 1957 verlangten einige Mitglieder gar eine «Literaturkontrolle über Rhet. Brinkmann». Der Antrag wurde als nicht abstimmungsfähig abgelehnt. «Die Versammlung mahnt aber R. Brinkmann, in Zukunft nur gut durchgearbeitete, verständliche Vorträge zu halten.»

Nicht jede Sitzung endete mit einem Eklat. Brinkmann hielt auch Vorträge mit Titeln, die nach Schulaufsätzen klangen, doch die behandelten Autoren gehörten nicht dem damaligen Kanon an: «Alain-Fournier, der Dichter und sein Werk», «Arthur Rimbaud, August Stramm und Hermann Hesse» sowie «Ein Menschenbild um 1920 nach Gottfried Benn und Bertolt Brecht». «Das Gedicht der Gegenwart» und «Gedanken zur Interpretation von Lyrik» beschäftigten ihn, auch verlas er Gottfried Benns Marburger Rede Probleme der Lyrik. An einigen Sonntagen rezitierte er Gedichte von Heinrich Heine, Ezra Pound, Wolfdietrich Schnurre und immer wieder Gedichte von Benn. Lediglich Rilke stieß bei den Zuhörern auf einhellige Zustimmung; Brinkmanns Art der Deklamation gefiel nicht allen. «Unmöglich», «fast exaltiert», solche Anmerkungen finden sich in den Protokollen.

Erstaunlich, welche Autoren er, zumindest dem Namen nach, kannte − auch wenn er sicher nicht immer die Primärtexte gelesen hatte. Sein Idol unter den Dichtern aber war zweifellos Gottfried Benn. Ihm schrieb er einen Brief:

Gottfried Benn! Es ist der 2. Mai. Ihr Geburtstag. Und es ist Abend. Ich sitze hier und vor mir liegt eines Ihrer Gedichte. ‹Fragmente›. Daneben Ars Graeca. Die Wahl war zu leicht. Ich habe es für mich gelesen – vielleicht auch für Sie. Aber Sie werden ja gefeiert. ‹Auf Ihr Wohl.› Seelenauswürfe.

Ich sage: –

Ich danke Ihnen.

Immer!

Gute Nacht.

Diether Brinkmann

Vechta i.O. / Kuhmarkt

Auf die Rückseite schrieb Brinkmann:

Werden Sie dieses lesen! Ich bezweifle es. Bekommen werden Sie die paar Zeilen 8 Tage später. Vielleicht gar nicht. Vielleicht aber haben Sie denn fünf Minuten Zeit für mich. Quin sabe?[57]

Ganz geglückt war das Schreiben nicht. Rechts oben stand: «geschrieben am 2.4.56», da hatte er sich im Monat vertan. Beim spanischen «Quien» fehlte ein «e», und die Wahl zwischen einem Gedicht von Benn und der verhassten griechischen Grammatik war allerdings zu leicht. Adressiert hatte Brinkmann den Brief an «Schriftsteller Gottfried Benn, Berlin-West», ein Postbeamter hatte die Anschrift vervollständigt: Schöneberg, Bozenerstr. 20. Der Brief kam jedenfalls an, und Benn hob die rührende Verehrerpost auf.

Einmal im Jahr brachte die Rhetorika im Vechtaer Metropol Theater ein Theaterstück zur Aufführung. Bei der Inszenierung von Molières Der Geizige hatte Brinkmann bereits als Regieassistent mitgearbeitet. Für 1957 fiel die Wahl auf Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür. Brinkmann hatte für Dantons Tod plädiert, wurde aber überstimmt.

In einem nicht gezeichneten Artikel am Tag vor der Premiere bereitete die Oldenburgische Volkszeitung ihre Leser auf das bevorstehende Ereignis vor. «Einige Gedanken zur Problematik dieses Bühnenwerkes» sollten angesprochen werden. Die Wahl des Stückes galt als ein «Wagnis»: «Haben die heute Siebzehn- bis Zwanzigjährigen all jene Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegszeit nicht viel zu wenig erlebt, um sie auf der Bühne darstellen zu können?»[58]

Brinkmann, dessen Kindheitstrauma der Krieg war, konnte sich mit dem Heimkehrer Beckmann, der überall auf Unverständnis stößt und abgewiesen wird, identifizieren. Das war seine Rolle: Eigentlich gar nicht besetzt, überzeugte er, nachdem der ursprünglich vorgesehene Darsteller abgesprungen war, auf einer Leseprobe so sehr, dass ihm die Hauptrolle übertragen wurde. Der Vorbericht in der Zeitung brachte ein Foto von Brinkmann als Beckmann im Soldatenmantel (der Name des Darstellers wird nicht erwähnt, aber unter dem Bild ist als Fotograf «Brinkmann» angegeben: Das Foto hatte sein Vater bei den Proben gemacht).

Das Stück, ein Stationendrama, wurde für die Aufführung gestrafft. Das Theaterspiel hatte einen besonderen Nebeneffekt: Es brachte die Jungs vom Antonianum mit den sonst strikt von ihnen getrennten Schülerinnen des Lyzeums zusammen. Elisabeth Piefke, für die Brinkmann schwärmte, spielte das «Mädchen». Brinkmann ging ganz in seiner Rolle auf. Ein Höhepunkt war die Szene, in der Beckmann beim Direktor eines Kabaretts vorspricht. «Leicht angetrunken», heißt es in der Regieanweisung. Der Veranstalter gibt sich jovial, die Jugend, eine leidenschaftliche Jugend, die zu den Problemen Stellung nimmt, genau das würde heute gebraucht. Aber Anfänger? Das Publikum wolle Namen. Eine Probe darf Beckmann trotzdem abliefern. Ganz schön zwar, aber der gewisse Glanz fehle, das sei natürlich noch keine Dichtung. Noch fünfzehn Jahre später erinnerte Brinkmann sich genüsslich an seinen damaligen Auftritt, für den er sich ein paar Bartstoppeln wachsen ließ: «Habe sie in der besoffenen Szene mit dem Direktor ganz schön mies und gewalttätig angerülpst von der Bühne des Metropolkinotheaters runter.»[59]

Premiere war am 27. Oktober 1957. Die Kritik in der Oldenburgischen Volkszeitung, verfasst vom Chefredakteur Thole selbst, war ausnehmend wohlwollend. Alle wurden gelobt, Regie, Bühnenbild und die Darsteller. «Rolf Brinkmann als ‹Mensch Beckmann› hatte die tragende und schwierigste Rolle des Spiels übernommen; er hat seine Aufgabe in geradezu meisterhafter Weise gelöst. Sein Spiel war von einer Natürlichkeit und Sicherheit, auch in Geste und Mimik, daß der Dichter sich wohl keinen besseren Interpreten dieser Rolle wünschen konnte.»[60]

Allerdings konnte das christliche Blatt den nihilistischen Schluss nicht unkommentiert hinnehmen. Borcherts Stück sei «ein Zeitbild aus den trostlosen Elendszeiten, aber in seiner Schilderung von Einzelschicksalen einseitig». Das Drama mündet in der verzweifelten Frage Beckmanns: «Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht?» Da musste die Oldenburgische Volkszeitung widersprechen: «Gott schlief im Kriege nicht, er schlief auch 1947 nicht; er sprach auch nicht leise, sondern laut, so laut, daß seine Stimme bis in die letzten Winkel der Herzen drang.» Nur erreichte sie offenbar nicht den gottlosen Autor Borchert, der mit der Frage «Gibt denn keiner, keiner Antwort?» schließt. «Wir aber, die wir Christen sind», setzte die Zeitung dagegen, «sollen die Antwort auf diese Fragen geben durch die Tat: Wenn wir die Not des Nächsten lindern, wenn wir ihm Liebe geben, wenn wir seinen Hunger stillen und ihm ein Zuhause geben, dann geben wir ihm auch den Glauben an Gott zurück!» Unversehens wurde aus der Besprechung einer Theateraufführung ein christliches Traktat, in dem auch nicht vergessen wurde, dass «viele Millionen unserer Brüder und Schwestern noch in Knechtschaft und Unfreiheit leben». Das war kein Thema, das Brinkmann interessierte.

Der Theaterabend war ein Erfolg, gerade auch für ihn; am Jahresende wurde in der Theaterchronik der Rhetorika Brinkmanns Darstellung ausdrücklich lobend erwähnt. Vieles, was er als Beckmann unter Beifall auf der Bühne sagte, trug ihm jedoch heftige Anfeindungen bei den Rhetorika-Sitzungen ein. Aber dies prallte an ihm ab: Er trat hier selbstbewusst auf, ließ sich nicht einschüchtern; den Druck und die Angst, unter der er als Schüler litt, kannte er in diesem Kreis offenbar nicht. Er war in der Gruppe ein Außenseiter, keineswegs gewillt, sich zu integrieren. Ablehnung und Unverständnis gegenüber seinen Vorträgen überwogen. Doch er brauchte die Gruppe – wo sonst sollte er seine literarischen Ambitionen präsentieren? Eine Schülerzeitung gab es am Antonianum nicht, das einzige Forum war die Rhetorika.

Am 18. August 1957 trug Brinkmann vier Gedichte vor, deren Verfasser er nicht nannte – es dürfte sich um eigene Verse gehandelt haben. Die anschließende Diskussion, ob man diese Gedichte als Kunstwerke bezeichnen könne, wurde laut Protokoll ergebnislos abgebrochen.

Er wechselte zur Prosa. Die Kurzgeschichte Sie sind Kinder des Zorns las er am 17. November 1957 vor. Sie wurde als «allzu deutlich auf Vechta gemünzt» und als «bloße Effekthascherei» kritisiert. Das Protokoll der Sitzung vermerkt: «Den Inhalt könnte man Bratkartoffelromantik nennen. Es sei eine Aneinanderreihung von einfachen pornographischen Fragmenten. Die absolute Mehrheit der Versammlung sprach sich dafür aus, Brinkmann nahezulegen, diese Art von Vorträgen zu unterlassen und nicht die kostbare Zeit damit zu verschwenden.» Es folgten weitere Prosastücke, Spaziergang, Kain, Ich sagte mir … und Auf der Straße. Dass Brinkmann «zur Abwechslung wieder einmal etwas Angenehmes zum Vortrag» brachte, wurde im Protokoll vom 2. März 1958 positiv vermerkt. Dann wagte er ein formales Experiment und stellte einen Text vor, der mit einer «Nachtsonate» begann, worauf eine «Elegie der Einsamkeit» folgte, die schließlich in «Ein Zimmer» mündete: Es war, erklärte Brinkmann, «der Versuch, ein Gedicht soweit in fragmentarische Bilder zu zerlegen, daß es sich auch als Hörspiel senden läßt».

An neununddreißig Sitzungen war Brinkmann maßgeblich beteiligt; er verlegte seine Aktivität und seinen Ehrgeiz vollständig auf die Rhetorika. Fünfzehn Mitschüler, gelegentlich auch ein paar Gäste, kamen zu den Versammlungen. Das konnte Brinkmann nicht befriedigen: Dafür schreibt man nicht. Ihm fehlte Resonanz und Anerkennung, zuallererst überhaupt eine Veröffentlichungsmöglichkeit. Andere dichtende Jugendliche hätten versucht, ihre Arbeiten erst einmal bei der Lokalpresse unterzubringen, doch für Brinkmann kam die Oldenburgische Volkszeitung nicht infrage. Er schrieb gleich die renommierte Literaturzeitschrift Akzente an. «Sehr geehrte Herren! Seit etwa 2 Jahren versuche ich mich in der mod. Lyrik. Nun habe ich in langen Stunden einen Gedichtband fertig gestellt», beginnt sein Brief am 5. Mai 1957. Das eine oder andere Gedicht aus dem Band eigne sich vielleicht für die Akzente.

Hans Bender, neben Walter Höllerer Herausgeber der Akzente, war verblüfft: «Wahrscheinlich sind Sie einer unserer jüngsten Einsender», antwortete er.[61] «Drucken lassen sich die Gedichte noch nicht, gerade bei jungen Leuten müssen wir darauf achten, daß sie einen eigenen Ton und ein starkes Temperament mitbringen.» Auf das Alter würde die Kritik keine Rücksicht nehmen. «Wenn Sie weiter arbeiten, viel lesen und sich umsehen, wird es eines Tages schon soweit sein. Ihre wenigen Verse zeigen, daß Sie gut beobachten können und Formgefühl haben. Mehr läßt sich darüber noch nicht sagen, zumal Sie noch ganz in der Entwicklung stehen.»

Wie viele junge Autoren, die sich unverstanden fühlten, suchte Brinkmann Bestätigung, indem er den Kontakt zu bereits arrivierten Kollegen aufnahm. Von Benn hatte er, wie zu erwarten, keine Antwort erhalten. Aber es gab Schriftsteller, die noch nicht im Olymp schwebten, auch konnte er ein Empfehlungsschreiben seines Deutschlehrers beilegen. So schrieb Brinkmann Wolfgang Weyrauch an, der im Nachwort der Lyrikanthologie Tausend Gramm den Begriff «Kahlschlagliteratur» geprägt hatte, und schickte ihm zur Begutachtung seine Gedichte. Weyrauchs Urteil war vernichtend (modische Manier, abgegriffene Bilder, Zeitungsphrasen), trotzdem wollte er Mut machen: «Nun, Sie sind sehr jung, und Ihre Gedichte sind, wie Sie im Untertitel schreiben, Ihre ersten Gedichte. Wir wollen abwarten.»[62] Auch Manfred Hausmann – einst Autor jugendbewegter Vagabundenromane, inzwischen christlicher Dichter und Prediger – bat Brinkmann um «eine kleine, aber ehrliche Kritik»: «Ich brauche ein Wort – Ihr Wort!»[63]

Anfang Januar 1958 schickte Brinkmann seine Gedichte an den Suhrkamp Verlag, adressiert an Peter Suhrkamp persönlich. Es ist das Schreiben eines jungen Menschen, der eingestandenermaßen das Maschineschreiben nicht beherrscht, übrigens auch nicht die Rechtschreibung, aber beseelt ist von dem heißen Wunsch, ein Dichter zu sein. «Ich habe meine erste Phase durchschritten», konstatierte der Sechzehnjährige; die beigelegten Gedichte seien «das Ergebnis eines dreijährigen Bemühens um den lyrischen Ausdruck».[64] Als Gewährsmann führte er Manfred Hausmann an. Der Schriftsteller sei von diesen Versen «zu tief getroffen» gewesen und habe ihm geschrieben: «Wenn das Schaffensein ein Kriterium ist, dann allerdings sind die Verse, sind diese weggeschlenkerten Blutstropfen, sind diese verlorenen Rhythmen, sind diese Spiegelblitze, sind diese Rätselworte, sind Summen aus zusammengepreßten Lippen, sind diese Fetzen aus Gestöhn, diese Fetzen aus Gesichtern, sind diese lautlosen Rufe nach ein bisschen Liebe, sind diese tiefgläubigen Gebete (die wahre Gläubigkeit, d.h. das erschütterte Zurücktaumeln vor der Wirklichkeit Gottes, äußert sich heute vermutlich in ‹Ungläubigkeit› und ‹Protest›) gute, hervorragende, ans Genialische grenzende Gedichte.»

Das von Brinkmann zitierte Schreiben ist nicht erhalten, und Zweifel sind angebracht; Wortlaut und Duktus klingen nicht nach Hausmann. Zumindest in einem Punkt hat Brinkmann in seinem Brief an Suhrkamp geschwindelt: «Ich, Diether Brinkmann (geb. 1938)» − da machte er sich zwei Jahre älter. Er wollte offenbar vermeiden, dass man ihn für zu jung hielt. Im Begleitbrief baute er bereits vor. «Man mag mir den Vorwurf machen, ich sei zu jung, um derartiges in WAHRHEITEN umzuformen», wogegen Brinkmann entgegnet: «Die Psychologie wird bestätigen, daß der aufwachsende Mensch weitaus empfindsamer für Dissonanzen ist wie ein Erwachsener, gleich wo er aufwächst. Er, der Jugendliche, ist dem Urgrund des Lebens noch enger verbunden und steht ihm näher.»

Selbst mochte Brinkmann nichts zu seinen Gedichten sagen, dennoch fühlte er sich zu seitenlangen Ausführungen bemüßigt. (Diese Neigung zu mäandernden selbstreflexiven Kommentierungen wird sich auch später nicht verlieren.) Interessanter als die ausgeborgten poetologischen Formeln, die lediglich die Kenntnis der damaligen Lyrik-Debatte zeigen, ist die frühe Stilisierung als Sprecher seiner Generation. Das Pathos erinnert an Beckmanns Anklage in Draußen vor der Tür. Wolfgang Borchert sah sich bekanntlich als Vertreter einer «Generation ohne Abschied». In seinem Brief an Suhrkamp wählte Brinkmann eine ähnliche Pose: «Ich bin Kriegsware, billiger Plunder, aufgewachsen in einer Zeit, die keine Zeit ist! (oder sollte ich sagen –: WAR?) Meine Generation kann nur das notieren, was die gegenwärtige Zeit zu sagen hat, was sie anzubieten hat –: NICHTS! Als nur das einzige Erlebnis –: Heimatlosigkeit – ich meine damit nicht die äußeren Gegebenheiten. – Ach, und was DAS für einen Jugendlichen heißt, wer vermag das zu verstehen? – Man schreit immer nach uns, wer (WER?) aber hört denn schon unsere Stimme?»

Es folgte ein unfreiwillig komisches Angebot: «Ich übergebe Ihnen meine Verse zur Erstveröffentlichung ohne Anspruch auf Honorar (bei einer Drucklegung, möchte aber, daß Sie, falls Sie die Güte einer Veröffentlichung mir geben, das eingebrachte Geld als Förderpreis für einen noch nicht veröffentlichten Lyriker (der natürlich unter Ihrem Verlag läuft) eingesetzt wird.»

Unbeeindruckt von solch flammenden Worten und der selbstlosen Offerte schickte Walter Boehlich, Cheflektor im Suhrkamp Verlag, die Gedichte zurück. Er vermisse «einerseits wirklich poetische Aussagekraft», anderseits sah er aber zu deutlich Vorbilder hindurchschimmern (vor allem, aber nicht ausschließlich Gottfried Benn).[65] Brinkmann möge doch zunächst versuchen, Gedichte in Zeitschriften zu veröffentlichen, und sich erst dann wieder an einen Verlag wenden.

Brinkmanns ganzes Engagement galt seinen literarischen Ambitionen, auch wenn weder die Rhetorika-Mitglieder sie zu würdigen wussten, noch die Verlage seine Gedichte drucken wollten. Im Unterricht ließ er den Einsatz und Ehrgeiz, den er hier zeigte, vermissen. Seine schulischen Leistungen verschlechterten sich rapide. Helmut Backhaus, ein zweiundzwanzig Jahre alter Student, gab ihm Unterricht in Latein und Griechisch. Ohne Erfolg. «Statt lateinische Vokabeln zu lernen, brachte er öfters Gedichte mit und las sie mir vor; statt zu übersetzen, verwickelte er mich allzu leicht in Gespräche über Rhythmus, Metrum und Inhalt von Wörtern, vergaß aber alles über Bezahlung und Aufgaben.»[66] Geld habe er nur einmal von Brinkmann bekommen, erinnert sich Backhaus; bald darauf brach er die Nachhilfe ab.

Die häusliche Situation spielte bei Brinkmanns Schulversagen auch eine Rolle: «Mir gings ziemlich an den Kragen in der Schule, und ich war ganz wirr wegen des Sterbens meiner Mutter», rechtfertigte er sich.[67] Maria Brinkmann hatte Brustkrebs im Endstadium, ihr Sterben wurde zum Trauma für den Sohn. «Und da ist dieser eiternde Lappen, der Riß, wo jetzt die Brust fehlt, unter den gelben, von eiternden Wunden gefärbten Mullbinden, die abgehoben